ホームページへ |

目次に戻る |

| |

▼辺境にして未知のオセアニア▼

日本人に限ったことではないが、オセアニアといえば太平洋に浮かぶハワイやグアム、タヒチなどの観光の島があり、「南洋の楽園」を想像するであろう。このイメージはあくまでヨーロッパ人のものである。オセアニアの先住民にとって「南洋の楽園」であったのは、16世紀にヨーロッパ人が来訪する以前のことであった。こうしたオセアニアの歴史ということになれば、せいぜいオーストラリアやニュージーランドがイギリス人たちの植民地として建設されたくらいが知られているにとどまろう。

オセアニアにおいて、16世紀ヨーロッパ人来訪後に起きたことは彼らによる先住民の土地の収奪、先住民の殺戮、疫病の蔓延、人さらい、それらによる人口の崩壊、そして植民地化、プランテーションの建設であった。20世紀においては、主に沖縄から、島民を上回る8万人以上に及ぶ、日本人のミクロネシアへの進出、前大戦時における日米豪の激戦場、戦後になってもアメリカやイギリス、フランスの原水爆の実験場となったことである。そして、現在、地球温暖化による海面の上昇によって、多くの島々が水没の危機にさらされている。

オセアニアは、オーストラリア大陸を含め、南北太平洋の海域に点在する、多数の洋島(大陸棚からはなれた島)とわずかな陸島(鉱物資源が豊富)をいう。25000ほどの島があるが、そのうち住民がいるのは3000ほどで、その人口は約3000万人である(2003-08年)。それらの島々は、オーストラリアとニュージーランドは別にして、3つの文化圏、12か国の独立国と10数余の非独立地域からなっている。それら文化圏、国々や地域、面積や人口は次の通りである。

○ミクロネシア(小さな島々)は、フィリピン諸島以東、赤道以北の地域にあって、日付変更線より西に広がり、メラネシアの北、ポリネシアの西にある海域の島々で、ミクロネシア連邦、キリバス、マーシャル諸島、パラオ、ナウル、グアム(アメリカ領)、北マリアナ諸島(アメリカ自治領)が含まれ、人口は約54万人である。なお、17世紀後半から18世紀前半における人口は12万人と推定されている。

○メラネシア(黒い島々)は、ニューギニア島から日付変更線までの赤道以南の地域で、パプア・ニューギニア、フィジー、ソロモン諸島、バヌアツ、ニューカレドニア(フランス領)が含まれ、人口はパプア・ニューギニアを除いて約185万人である。過去の推定人口44万人。

○ポリネシア(多数の島々)は、北はハワイ、南はニュージーランド、東はイースター島を頂点とした広大な海域にある島々で、ニュージーランド、サモア、トンガ、ツバル、ハワイ、アメリカ領サモア、フランス領ポリネシア、クック諸島が含まれ、人口はニュージーランドとハワイを除いて約 63万人である。過去の推定人口47万人。

|

| |

| |

|

(平方km) |

(人) |

| |

|||

| ミクロネシア連邦 マーシャル諸島共和国 キリバス共和国 パラオ共和国 ナウル共和国 グアム 北マリアナ諸島 ウェーク島 |

パリキール マジュロ タラワ マルキョク ヤレン地区 アメリカ準州 アメリカ自治領 アメリカ領 |

702

326 811 21 458 549 477 7 |

108,155

61,963 100,798 20,303 10,131 163,941 80,006 75 |

| |

3,351

|

545,372

|

|

| |

|||

| パプアニューギニア フィジー諸島共和国 ソロモン諸島 バヌアツ共和国 ニューカレドニア ウォリス=フツナ |

ポートモレスビー スバ ホニアラ ポートビラ フランス領 フランス領 |

462,840

18,270 28,450 12,200 19,000 274 |

6,732,000

849,000 523,000 240,000 219,246 15,734 |

| |

541,034

|

8,578,980

|

|

| |

78,194

|

1,846,980

|

|

| |

|||

| サモア独立国 トンガ王国 ツバル ハワイ 仏領ポリネシア 米領サモア クック諸島 ニウエ ノーフォーク島 トケラウ諸島 ピトケアン諸島 ミッドウェー環礁 ジョンストン環礁 |

アピア ヌクアロファ フナフティ アメリカ州 フランス海外領 アメリカ準州 自由連合 自由連合 オーストラリア領 ニュージーランド領 イギリス領 アメリカ領 アメリカ領 |

2,944

748 26 16,635 4,167 199 237 260 35 10 47 6 3 |

179,000

104,000 9,652 1,257,608 245,405 70,260 21,008 2,156 1,841 1,450 48 40 無人 |

| |

25,317

|

1,892,468

|

|

| |

8,682

|

634,860

|

|

| |

569,702

|

11,016,820

|

|

| |

90,227

|

3,027,212

|

|

| 資料:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』、2009.10 |

オセアニアへの人類の移動がはじまったのは、紀元前6-5万年前とされる。東南アジアおよび中国南部の人びとが、長い期間かかって海を渡り、島を伝いながら、すでにみた3つのネシアに拡散し、7世紀頃最後の到達地となるハワイに移動した。そうしたオセアニア人の先祖はラピタ人=「偉大な航海者たち」と呼ばれてきた。

ポリネシアにおける人類の移動は10世紀ごろに収まったとされ、その結果としてタヒチを中心として、北端のハワイ諸島、南東端のイースター島、南西端のニュージーランドを頂点とするポリネシアン・トライアングルと呼ばれる文化圏が形成されたとされる。

ミクロネシア人やポリネシア人は航海民として知られるが、メラネシア人は非航海民でその行動範囲は狭かったとされる。それは程度の差であろう。ポリネシアでは、舷側から張り出した腕木を付けたアウトリガー・カヌー、カヌーを2隻並べたダブル・カヌー(双胴船)が用いられてきた。前者は沿海用、後者は遠洋あるいは戦闘用に供せられた。それらカヌーにはクラブクロウ・セイルが張られた。それはラテンセイル以上の性能があるとされる。

|

|

| 伝統的なポリネシアの航海カヌー(模型) コーンウォール海事博物館蔵 |

想像船 |

ジェイムズ・クック(1728-79、通称キャプテン・クック)がタヒチに三度目に来たとき、30メートルも ある戦闘用カヌー(40人乗り)を160隻、小さなカヌー(8人乗り)を170隻目撃している(増田義郎訳『クック太平洋探検』下、p.237、岩波書店、1994)。クックの第1回航海の際、水先案内人兼通訳となったタヒチ人トゥピア(イギリスに向かう途中、死亡)は、ポリネシアの130に近い島々を知 っており、74の島々の方位をプロットしたという(増田前同上、p.315-20)。ただ、18世紀末のポリ ネシア人は遠洋航海をしておらず、せいぜい400キロメートルほどにある島々を行き来していたとい う。

トール・ヘイエルダール(1914-2002、ノルウェーの探検家)らは、通説に逆らってか、イースター島の巨大石像モアイを作ったのは南アメリカから渡来したコーカサス系人種と考え、 1947年コン・ティキ号と 名づけた筏(いかだ)でペルー海岸からラロイア環礁漂着まで、100日間の実験航海をして、世界をわかせたという。

イースター島民の祖先について、現在もっとも有力な説は4-5世紀頃に、ポリネシア人がマルケサス諸島からカヌーで渡ってきたとする説である。イースター島はモンゴロイドの東南アジアからの海洋移動の終着点であった。

イギリスのB.K.マリノフスキー(1884-1942)は、1922年メラネシア、ニューギニア島の北東にある直径250キロメートルのマーシュ海域において、トロブリアンド諸島をはじめとした島々を順逆にめぐる形で、貝の腕輪と首飾りを贈りあうという交換が行われてきた。そのため島々から船団が送り出され、それにともなって海上交易が行われたと発表する。これはクラ交易と呼ばれる島嶼間交易の一つである。この研究は文化人類学の古典とされる(同著、増田義郎訳『西太平洋の遠洋航海者』、講談社学術文庫、2010)。

▼スペインとオランダの手探りの太平洋探検▼

1520年11月、マゼラン(1480?-1521、ポルトガル人)は大西洋から太平洋に入り、3か月と20日をかけて、フィリピンのサマル島に着く。その途中、マリアナ諸島のグアムに立ち寄り、チャモロ人と出会う。この寄港によって、オセアニアの人びとが世界史に登場、あるいはヨーロッパ世界の周辺に引き込まれることとなった。 マゼランと乗組員は飢餓寸前であった。来島の意図も告げず、十分な貢ぎ物も贈らないで、一方的に上陸して、水や新鮮な食べ物を手に入れる。その償いとして、島の人びとは無頼の船に押しかけ、物品を奪ったが、それは島のしきたりにしたがってのことであった。マゼランはその報復として、家やカヌーを焼きはらい、殺人さえ犯したうえで、この島をラドロネス(泥棒)諸島と名づけた。

マゼランの航海は、スペインがポルトガルに対抗して、またトルデシーリャス条約にしたがって、西回り航路でもって、香料諸島(マルク諸島)に乗り込もうとしたものであった。それにもかかわらず、彼らはマゼラン海峡を回るとアメリカ大陸の西海岸を北上する。この行動はアメリカ大陸や太平洋が未知であったため、香料諸島はユーラシア大陸の東端にある湾(シヌス・マグヌス)のなかにあると信じられてきたからであった。

マゼラン後も、南半球には北半球とバランスをとる形で、南方大陸があるという、古代からの地理上の伝説を信じて(テラ・アウストラリス・インコグニタ、未知の南方大陸説)、その発見航海が続けられた。しかし、太平洋の大きさ、オーストラリア大陸、そして多数の島々の存在が明らかになるのは、18世紀に入ってからであった。

スペインは、マゼランの偉業をただちには継承しなかったが、香料諸島への航海を放棄したわけではなかった。その後、1525年から5年もの間に25回もメキシコから遠征するが、メキシコに帰えることができない。それに苛立って、スペインは1529年サラゴサ条約において、ポルトガルに香料諸島に関する権利を放棄してしまう。しかし、それ以後もフィリピンに植民地を建設しようとして、またアメリカとアジアを結ぶ航路を開こうとするが、なかなか果たせない。

1565年になって、ミゲル・ロペス・レガスピ(1510?-72、フィリピン初代総督)率いる4隻の船隊が植民に成功する。その船隊の事実上の航海長であったアンドレス・デ・ウルダネータ(1508-68)は、メキシコまでの帰航に失敗した過去の経験から、日本近海まで北上する航路を選び、その帰航に成功する。この大圏航路の発見により、16世紀後半マニラとアカプルコとのガレオン交易が成立する。これに対して、1578-79年にドレイク(1540?-96)、1587年にキャベンディシュ(1560-92)率いるイギリスの私掠船が、太平洋に入って略奪を行うようになる。

その後、ペルー総督に派遣されたアルバロ・デ・メンダーニャ(1542?-95)は、1568年ソロモン諸島を発見して、1595年にはそれに植民を試みる。また、1605年フェルナンデス・デ・キロスやルイス・バエス・デ・トレス(トレス海峡発見)は、南方大陸に新エルサレムを建設しようとするが、いずれも失敗する。その後も、金銀を求めて遠征するが果たせない。1605年スペインはテラ・アウストラリスの発見をあきらめる。

1581年、スペインからの独立を宣言したオランダが、香辛料交易に参入してくる。彼らの最初の太平洋への派遣となったのが、1898年ジャッカス・マヒュー(1564-98)率いる5隻のロッテルダム船隊であった。その船隊は瓦解して、1600年リーフデ号(300トン)のみが豊後に漂着する。その後、1598-1600年ファン・ノールト(1559-1627)が太平洋横断、1605年ウィレム・ヤンスゾーン(1570?-1630)がニューギニアからオーストラリアにかけて航海、1616年スホーテンとルメールが多くの島々を丹念に巡る。

オランダ人は、オランダ東インド会社のあるバタヴィアから、太平洋を探検する船隊を送り出し、ニューギニアやオーストラリアの周辺を航海して回った。そのなかでも、1642年アペル・タスマン(1603-59)がタスマニアとニュージーランド、その他多くの島々を航海したことで、オセアニアを知る上で大きな進展をみる。しかし、オランダ人は香辛料交易を独占できたこともあって、スペイン人と同じように太平洋探検を放棄する。そのため、17世紀後半はみるべき成果がない。

大航海時代のスペイン人やオランダ人にとって、オセアニアの島々は総じて資源が少なく、それを領有する魅力に欠けていた。ただ、スペインは1565年にグアムを領有するが、それはガレオン交易航路の基地を確保するための、例外的な領有であった。

▼キャプテン・クック、太平洋探検を集大成▼

| 17世紀末から18世紀にかけて、大西洋を追われたバカニアたちは太平洋に侵入して狼藉を 働くようになる。その多くはイギリス人であった。 そのなかでも、ウイリアム・ダンピア(1652-1715)は1683-91年バカニアとして太平洋を荒らし 回り、世界周航を3回も行っている。1699-1701年には、海軍の命令を受けて、オーストラリア、ニ ューギニア、ニューブリテン島を探検する。そして、1708-11年には船長ウッズ・ロジャースの私 掠船の水先人となった際、ダニエル・デフォー著『ロビンソン・クルソー』(1719)のモデルとされ た、アレクサンダー・セルカークを救出したことで有名である。 |  |

| |

1697年ダンピアは『新世界周航書』を刊行する。その後、18世紀航海記ブームが起きて、南方大陸について関心が再び喚起される。イギリス海軍本部は太平洋進出を決意して、まず1764-66年ジョン・バイロン(1723-86、19世紀の詩人バイロンの祖父)を派遣して、ベーリング海峡からイギリスに戻る航路や、1766-67年サミュエル・ウォリス(1728-95)を派遣して、南方大陸を探索させる。ウォリスの航海には、壊血病を防ぐため固形スープ、また飲料水の確保のため蒸留器が積まれていた。彼らは、ヨーロッパ人として初めて、タヒチに入っている。

しかし、イギリスの太平洋探検に新局面を切り開き、その集大成となったのは1768-71年、1772-75年、1776-79年の、3回にわたるクックの探検であった。クックの派遣は、ただ単に南方大陸を探索するのではなく、太平洋において発見した土地を領有することを宣言し、イギリスの領土とすることにあった。

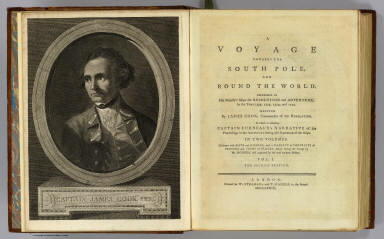

|

| A voyage towards the South Pole, and round the world、 London, 1777の見開き |

クックは、第1回航海では、1768年エンデバー号(368トン)を指揮して南太平洋に入り、翌年タヒチで金星の太陽面通過を観測したあと、ニュージーランドの北島・南島を回り、1770年にはオーストラリアの東海岸をニューサウスウェールズと命名して、それらの領有と宣言する。

第2回航海では、南極圏を通過、クック諸島、ニューカレドニア島、ニウエ島など数々の島を確認し、ニューヘブリデス諸島、マルケサス諸島、イースター島を測量した。この航海に、ジョン・ハリソン(1693-1776)などが考案したクロノメーター(航海用時計)が積まれ、テストされた。

第3回航海では、大西洋と太平洋をむすぶ航路を確認するため、ハワイ諸島を経て北アメリカ大陸に達し、ベーリング海峡まで北上する。しかし結氷のため、ハワイ諸島にひきかえしたところで、島民と争いになり死亡する。

イギリスと同じ時期に、フランスも太平洋探検をはじめており、ウォリスより10か月半後のタヒチに入り、またダンピアとともに航海記が有名なブーゲンヴィル(1729-1811)の1767-68年の南太平洋航海、時代が少し下がるが、1785-88年のラ・ペルーズ(1741-88)の日本海を経て、間宮海峡(タタール海峡)や宗谷海峡(ラ・ペルーズ海峡)に分け入った北太平洋航海が著名である。

クックの航海によって太平洋についての未知や疑問はほとんど解消された。その最大のものは、オーストラリアとニューギニアとは別であり、南方大陸はないがオーストラリアがそれに当たるということであった。その他、ニュージーランドの形状、それまで知られた南太平洋ばかりでなく、ハワイをはじめとした北太平洋の島々の様相がわかり、さらにイギリスの宿願となっていた北極圏経由の北西航路が机上の海路であることがわかった。

▼ビーチコマー、首長たちの争いに荷担▼

クックの航海によって太平洋の全貌が明らかとなると、堰を切ったかのように、ヨーロッパからの植民と彼らの際限のない横暴がはじまる。このオセアニアの悲劇は、冒頭でみたように、現代まで延々と続く。

ヨーロッパ人は16世紀からオセアニアに来訪するが、ただちには定住しなかった。それでも、オーストラリアへの植民がはじまる以前から、次第にオセアニアに住みつくようになった。彼らはビーチコマー(beachcomber)と呼ばれた。

その言葉は「浜辺で漂流物をあさる人」を意味する。ここでは19世紀初めまでにオセアニアに住みついたヨーロッパ人のことである。それにもかかわらず、『白鯨(モディ・ディック)』(1851)の作家で、アメリカ捕鯨船から脱船したハーマン・メルヴィル(1819-91)や、フランスの画家ポール・ゴーギャン(1848-1903)のような、近代社会を脱出した文明逃避者、あるいは渡り鳥を指す言葉にも使われている。

ビーチコマーは、艦船、なかでも捕鯨船からの脱走者、流刑地からの逃亡者、難破船の生き残り、そして船から解雇あるいは遺棄され、また置き去りにされた人びとなどからなる。1789年に、バウンティ号の反乱を起こした首謀者とその一味が、タヒチで暮らしていた。これがビーチコマーの先駆けとされる。その一部は討伐を恐れて、1790年ピトケアン島(タヒチ島とイースター島の中間)に移る。その子孫が20年後、アメリカの捕鯨船によって発見される。

ビーチコマーは島の人びとに気に入ってもらわなければ生き残ることはできない。彼らは、多様な技能の持ち主であったが、そのなかでも銃器を使用する能力がもっとも役立った。島の首長たちは、自らの勢力を拡大するに当たって、彼らを軍事顧問として利用した。ビーチコマーは、ハワイやタヒチ、トンガにおける覇権争いに、大きな役割を果たしている。

個別の事例は後述するが、いま特異な例を挙げれば、タヒチには、1792年に難破したマチルダ号から3人、1793年に寄港したデダルス号から数人が下船して、ビーチコマー仲間に加わった。ポマレ1世(?-1803)は他の2人の首長から攻撃されるが、このときスウェーデン人はポマレ側につき、アイルランド人とスコットランド人は敵方に味方した。この争いにポワレ1世が勝って、タヒチの支配体制を固める。

なお、1511年香料諸島へのポルトガル遠征艦隊はバンダ島まで行きつくが、その帰途、フランシスコ・セラン(?-1521,現地死亡)が指揮する船がセラム島の近くで遭難する。彼らは救助されて、テルナテ島のスルタンの保護の受け、定住する。この彼らが最初のビーチコマーだという説もないわけではない。

▼オーストラリア、流刑囚と補助移民の国▼

イギリスは、アメリカが独立したことを受けて、オーストラリアを新たな流刑地とする。1788年1月、アーサー・フィリップ(1738-1814、ニューサウスウェールズ初代総督)の乗る、サプライ号がボタニー湾に入る。その船隊は11隻で、流刑者779人(男性587人、女性192人)をはじめ、官憲や一般人を含む約1200人が乗り込んでいた。流刑者は、1788年から1860年まで156,275人が送り込まれる。そのピークは1830年代であった。

藤川隆男氏によれば、流刑囚の年齢は16歳から35歳、約半数が初犯で、窃盗犯が80パーセントであり、彼らは一般的なイギリスの労働者と異なるところはなかった。そして、「イギリス政府は、囚人の輸送に細心の注意をはらっていた。第2船団のように例外的に死亡率が高い場合もあったが、当時世界でもっとも長い航海は世界でもっとも安全な航海でもあった」という(同稿「オーストラリア史」山本真鳥編『オセアニア史』、p.93、山川出版社、2000)。

ほとんどの流刑船は捕鯨船が利用された。当局が安全な航海を心がけたかもしれないが、流刑船の航海がきわめて悲惨、過酷であったことは周知のところである。その点についてはe-Book『帆船の社会史』「第5章 奴隷船・流刑船の恐怖」を参照されたい。

イギリスは、1840年ニューサウスウェールズ、1853年タスマニア向けの流刑制度を廃止する。1868年の流刑船が最後となる。オーストラリアが流刑植民地といえるのは1世紀にも満たない。それに代わって1793年から自由移民がはじまる。1830年代からは組織的な移民が開始され、移民のうち渡航費を援助された補助移民が3分の2を占めた。補助移民の制度は第2次世界大戦後も続き、その数は1861-1940年829,934人、1941-1980年2,118,403人となっている。

オーストラリアは、イギリスからみれば、地球の裏側にあった。イギリス海峡からメルボルンまでの距離は、北アメリカまでの距離の4倍はあった。すでに帆船の時代から汽船の時代に入りつつあり、1852年にはグレートブリテン号(3450トン、2000馬力、9.5ノット)という世界最大級の補助帆装付きの汽船が、オーストラリア航路に就航してくる。しかし、汽船にとって致命的なことには、喜望峰以遠には石炭を補給する港がなかった。

そのため、帆船が使われ続けることになるが、それに当たって、まず最短距離で航海する努力が行われた。喜望峰からは、従来の「咆吼する40度帯」ではなく50度帯まで南下する大圏航路が選ばれることとなった。そして、1851年からのゴールド・ラッシュと移民ラッシュに刺激されて、クリッパーという快速帆船が開発される。

このクリッパーは、従来の帆船が1日100マイル以下にとどまっていた航続距離を400マイルにまで伸ばし、オーストラリアとイギリスとの間を60-80日に短縮する。2000トンといった大型船も登場した。クリッパーは汽船と対抗して、帆船の黄金にして最後の時代を築くこととなった。クリッパーについては、e-Book『イギリス海運史』「16章 クリッパーと汽船」を参照されたい。

ゴールド・ラッシュになると就航船が激増し、メルボルンがオーストラリア最大の港となる。1853年、リバプールやボストンからメルボルンに毎日2隻以上の船が着き、ほぼ毎日300隻以上の外洋船を停泊していたという。多数の船員が脱船した。乗組員がそろっている船はまれとなり、船員を補充することが困難となる。そのため、補充船員のうち4人に3人は、船員誘拐業者か船員宿の亭主によって手配された人たちとなった。

▼太平洋におけるアメリカの捕鯨▼

キャプテン・クックの航海によって太平洋探検の時代は終わるが、その後太平洋に大挙進出してきたのはアメリカの捕鯨船であった。

クジラには多様な用途があった。ヨーロッパ人たちのクジラ捕獲の目的は鯨肉を食料とするためでなく、まずもって灯油やローソク、石けん、マーガリンになる鯨油を搾取することにあった。その他、ひげや骨、歯はコルセットや傘の骨、工芸品となった。クジラはヨーロッパ人にとって欠くことのできない資源であった。

近世、ヨーロッパの捕鯨は資源が枯渇しはじめたため、北極圏を操業海域とするようになったが、これも枯渇しはじめていた。太平洋には、1789年にイギリスの捕鯨船エミリア号が現れる。次いで、フランス、オーストラリア、そしてアメリカの捕鯨船も加わる。太平洋の捕鯨活動は、1840年代から50年代アメリカの大型帆船(300トン級)を中心にして、最盛期を迎える。

アメリカの捕鯨は17世紀半ばから、東海岸のニューイングランドのニューベッドフォード(最盛期の1857年329隻が在籍した)やナンタケットを主な母港としてはじまる。18世紀半ば、アメリカ人が西海岸に到達すると、太平洋で活動するようになる。当初、漁場は南アメリカやオーストラリアであったが、1820年頃には日本近海や赤道周辺まで操業範囲を拡げる。このジャパン・グラウンドは、1819年中国帰りのアメリカ船が発見したとされる。

|

| |

アメリカ捕鯨活動のピークは1846年で、736隻の捕鯨船と7万人の人びと(1隻当たり95人)が従事していた。1842年、世界の捕鯨船882隻のうち、アメリカ船は652隻にも及んだという。また、オワフ島のホノルルとマウイ島のラハイナに寄港したアメリカ船は1824年約100隻であったが、1846年には596隻にも達した。

捕鯨船は、多数の船員を乗り組ませており、3-4年間は母港に帰らないので、食糧の補給と乗組員の休息は不可欠であった。捕鯨船の寄港地として、まずタヒチとマルケサス諸島が選ばれ、次いでにニュージーランド、ハワイに広がった。日本は鎖国をしていたので、ハワイが絶好の寄港地となり、漁獲物の集散地となった。宣教師たちは捕鯨船を移動や郵送の手段として利用した。

1841(天保12)年、土佐の漁師ジョン(のちの中浜)万次郎はニューベッドフォードの捕鯨船ジョン・ハウンランド号に救出されている。なお、ペリー提督(1794-1858)が、1853(嘉永6年)日本に来航したのは、捕鯨船の寄港地を確保するためでもあった。

捕鯨船は鯨を捕らなければ利益は上がらない。その不安定さからいわば大仲歩合制となり、まず利益の3分の2を船主や投資家がとった。その残りを船員が分け合ったが、その12分の1が船長、25-75分の1が一等航海士、一般船員は140-230分の1にとどまった。

捕鯨船の乗組員は多国籍のならず者で構成されていた。彼らは、お定まりとして、寄港中に脱走したし、船長は経費を切りつめようとして乗組員を置き去りにした。その補充として、寄港地の人びとを乗船させ、また陸上作業員として使用した。メルヴィルによれば、捕鯨船には生粋のアメリカ人は乗っておらず、アゾレス諸島から農民を拉致していたという。

ハワイ諸島では、捕鯨船が毎年数百人が雇用していた。ある船の例では、19か月間にハワイ諸島などに5回寄港しているが、ポリネシア人を22人補充している。他方、出発時の乗組員32人のうち7人が失踪などで下船し、また補充ポリネシア人22人のうち12人が解雇されている。

1859年、アメリカのペンシルヴァニアで油田が発見されると鯨油の重要性が失われ、さらに1861年からの南北戦争は捕鯨業の衰退に拍車をかける。すでに、太平洋では乱獲により、クジラも減少していた。

なお、大崎晃稿「19世紀アメリカ捕鯨航海誌」(地学雑誌114(4)、2005)は、航海記録や乗組員の構成と待遇、経営収支などを分析している。また、田中きく代他編『海のリテラシー 北大西洋海域の「海民」の世界史』(創元社(大阪)、2016)には、ニューイングランドの捕鯨船員から身を起こして商人船主船長にまで登りつめた黒人の生涯を取り上げた、肥後本芳夫稿「黒人船長ポール・カフィ」(1759-1817)が掲載されている。

▼中国との交易―白檀、ナマコ、真珠貝―▼

アメリカ大陸の西海岸が開発されるにつれて、アメリカの中国交易はフィリピンやバタビア経由ではじまり、さらに直接交易が試みられるようになる。中国から、生糸や絹織物、茶、磁器などを手に入れようとした。その見返り商品となったのが、オセアニアの白檀、ナマコ、真珠、真珠貝、べっこうなどであった。

白檀の採取地は、フィジー、マルケサス、ハワイ、ニューカレドニア、そしてニューへブリデスの順に移動した。それら白檀はわずか50年ほどで枯渇してしまう。白檀は環礁においては生育しなかった。

フィジーはナマコの、ツアモツは真珠貝の、ポーンペイ(ボナペ)はべっこうの産地であった。また、オーストラリアの東海岸や北海岸でも、ナマコや真珠貝が採取された。南米西岸やオーストラリア、ニュージーランドの近海で、アザラシなどの海獣狩りが行われ、中国向けの毛皮となった。それ以外のオセアニア交易としては、ハワイのイモがアメリカへ、タヒチのイモやブタがオーストラリアへ輸出された。ニュージーランドの木材と亜麻がオーストラリアへ運ばれた。

フィジーのナマコ採取は1810年代にはじまる。そのナマコを発見したのがニューイングランドのセーレムの船であったという。アメリカの商人たちはマニラ人から燻干法を教えられて、1820年代から干しナマコ(いりこ)生産をはじめる。彼らは島民たちを集めて、ナマコを取らせ、燻干させ、マニラ経由で中国に売り込んだ。そのため大量の薪が必要となり、多くの森林が伐採された。フィジーのナマコ生産は19世紀前半ブームを迎えたものの、同世紀半ばにはナマコの再生産力を失わせてしまう。

19世紀前半、太平洋交易を支配したのは、ニュージーランドを本拠としたイギリス人と、ハワイに足場を築いたアメリカ人であった。メラネシアの交易にはオーストラリアの商人も進出していた。彼らは、メラネシアの海域を往来する船におおむねメラネシア人を乗せ、また陸上作業員として使っていた。そのなかでも、ロイアルティ諸島の島民はすぐれた船乗りであったし、南メラネシアの島民たちは状況に甘んぜず、白人と抗争していたとされる

▼オーストラリア、金と羊毛のモノカルチャー▼

1828年にはオーストラリア全土がイギリスの植民地となる。入植者たちは、先住民アボリジニ(あるいはアボリジナル)から土地を次々と奪い、反抗すれば殺戮した。また、彼らを奴隷のように使役し、不必要になれば放逐した。

初期の植民者たちは自営農民として自給自足の生活を送っていた。アジアにおける交易はイギリス東インド会社の独占のもとにおかれており、しかもオーストラリア植民地にはこれといった輸出品がなく、ほぼ常に帰り荷が乏しかった。それでも捕鯨やアザラシ猟が盛んに行われたので、1820年代半ばまでそれら海産品を中国やインドなどアジアに向けて輸出していた。1833年までは、クジラ製品の輸出額は羊毛を上回っていた。

19世紀イギリスは自由貿易体制に入る。1813年にはイギリス東インド会社の交易独占権が廃止され、1820年にはオーストラリア羊毛のイギリスへの輸入が自由化された。そして、1820年代メリノ種の羊が持ち込まれ、1830年代牧畜業、羊毛業が急速に発展する。

イギリスの羊毛輸入額に占めるオーストラリア産の比率は、1830年8パーセントにすぎなかったが、1850年には47パーセントとなるといった急進ぶりとなる。これによって、オーストラリアは大きく転換して、大規模な牧畜業、羊毛業を基幹産業とし、羊毛を主要な輸出品とする植民地となる。

1851年、ニューサウスウェールズで金が発見されると、ゴールド・ラッシュがはじまる。1870年代まで金は羊毛に次ぐ輸出品となるが、1860年代以降金の産出は低下する。10年間に採掘された金は1000トンにも満たなかった。羊毛や鯨油の運賃は高かったが、それらで満載になるほどの量はなかった。1850年代、年間の羊毛生産量は25隻の帆船で足りた。また、馬がインド向けに輸出された。

オーストラリアン・クリッパーは移民や雑貨を輸送してきたが、帰り荷はさしあたった羊毛であったことから、ウール・クリッパーと呼ばれた。しかし、羊毛だけでは帰り荷が不足のため、おおむね空船状態で中国に寄港して、オセアニアの海産品を陸揚げし、そして茶を積み取って、いわばティ・クリッパーとなってイギリスに帰帆した。こうした大三角交易と同じような動きを、アメリカのカルフォルニア・クリッパーもしていた。なお、1869年建造のカティ・サーク号(2133トン)は、最初ティ・クリッパーとして、次いでウール・クリッパーとして活躍した。

1875年、ドイツのカール・フォン・リンデ(1842-1934)が、アンモニア冷凍機を発明する。それを取り入れた汽船が、早くも1879年にオーストラリアに就航してくる。これにより、オーストラリアはアルゼンチンと並ぶ、ヨーロッパ向け牛肉輸出国となる。冷凍船は、アルゼンチンには1876年、ニュージーランドには1882年から就航している。

1850年のオーストラリア植民地人口は約40万人にすぎなかったが、ヨーロッパ諸国から人びとが殺到して、1861年には3倍の約120万人となる。それとともに大量の中国人が流入してきて、金鉱労働者に限れば10数パーセントを超えるまでになった。

ゴールド・ラッシュ前から、年間20隻のオーストラリア船が中国の茶を積み取りに出かけていたが、その始はじまりとともに中国人移民を輸送するようになる。1854年までに1200人、その後の15か月間に17000人の中国人を輸送した。

中国人移民が増えると、白人労働者はすぐさま敵愾心を持ち、それを排斥しようとして暴動を起こす。これに対して、1851年ニューサウスウェールズから分離したビクトリア植民地政府は、1855年移民制限法を制定してヨーロッパ人以外の移住制限を行う。これが白豪主義のはじまりである。1870年代になると、外国人労働者に対する排撃運動はますます激化して、1878年には中国人船員の雇用に対して船員組合がストライキを敢行する。

ゴールド・ラッシュの最中の1852年から、イギリスはオーストラリアに自治権を与えるようになり、1901年にはオーストラリア連邦が結成され、イギリスから事実上、独立する。その際、1888年ほとんどの植民地で制定されていた移民制限法が統一される。1906年になると、パプア・ニューギニアがイギリスから正式に移管されたことで、白豪主義は矛盾を抱えることになる。

この白豪主義という人種差別は、1972年になってようやく公式に撤廃されることになったが、いまなお白人市民のあいだで頭をもたげる。

▼オセアニア原住民の崩壊と民族構成の変化▼

ビーチコマーにはじまるヨーロッパ人の接触と植民によって、オセアニアの人びとは民族破滅の危機に追い込まれる。それは、ヨーロッパ人による殺戮、彼らが持ち込んだ病気、ブラック・バーディング(後述)、そしてアジア諸国からの移民によって、全体として人口の減少と過疎化をきたし、移民を受け入れた地域では民族構成が変化する。

ヨーロッパ人との接触後、わずかの期間においてすべての地域において、オセアニアの人びとは彼らが持ち込んだ病気にかかって死んでしまい、とてつもない人口の崩壊が起る。その病気は、麻疹、天然痘、水痘、赤痢、結核、淋病、インフルエンザなどであった。これら感染症にオセアニアの人びとは免疫がなかった。

タスマニアのアボリジニは入植時4000-5000人ほどいたが、1830年に「ブラック・ウォー」と呼ばれた徹底的な先住民掃討作戦が行われ、300人に減少した。また、オーストラリアのアボリジニは25-30万人ほどいたが(50万人、75万人だったという説もある)、アボリジニ狩りまで行われて、1920年頃には約6-7万人となった。フィジーでは1875年、当時の人口の4分の1に当たる約4万人が死亡した。

ポリネシアにおいても人口の減少をみた。例えば、タヒチは、クック来訪時12万人であったが、1930年には9000人に落ち込んだ。また、フランス領となるマルケサス諸島では、1813年約5万人であったが、18世紀末に捕鯨基地が設けられ、鯨捕りによる島民への略奪や虐待、暴行、拉致、そしてアルコールや銃火器による戦い、病気などで、1926年には2000人に激減してしまった。ニュージーランドでは、マオリ族が1769年120000 人いたが、1896年には42000 人になっていた。

ハワイ諸島の人口は、クック来島時20-25万人程度とされたが、他のオセアニアの島々と同じように新しい伝染病やアルコール依存症が蔓延して、1820年13.5万人、1890年には4万人まで減少した。

オセアニア域外からの移民の影響をみると、フィジーでは1876-1916年にサトウキビ・プランテーションの労働者として、6万人のインド人労働者が移住してきた。それにより、民族構成は根底から変化して、それに伴う民族対立は現在まで続いている。サモアでは、19世紀の終わりにメラネシア人を、また20世紀初めに中国人を導入した。それ以外に、フランス領ポリネシアにも中国人の商人がやってきた。

ブラック・バーディングと移民による混血が進んだ結果、ハワイのポリネシア人、ニューカレドニアのカナク(カナカ)人は少数派に転落、マリアナの純血チャモロ人は消滅した。現在のイースター島の人口は2000人であるが、タチヒ人や白人、中国人らの混血ばかりで、純粋のイースター島民はいない。1870年代、オーストラリアのケアンズの開拓に中国人が従事した。

また、19世紀半ば、内陸部の乾燥地帯の輸送手段としてラクダが採用され、約2万頭、それを扱うイスラーム教徒のアフガニスタン人やパキスタン人が約二千人移入された。彼らは「アフガン」と呼ばれた。放てきされたラクダは、21世紀になって駆除され始めるが、なお30万頭が残っているという。

日本人のオーストラリアへの出稼ぎあるいは移民は、明治初期からはじまっていたが、1883年からアラフラ海木曜島の真珠貝や白蝶貝の採取に、また1892年からノーザンテリトリーのサトウキビ農園の開拓に就業しはじめる。1897年、オーストラリア在住の日本人は2000人超となり、また真珠貝採取者は1500人いたが、そのうち日本人は6割(そのおおかたは和歌山県民)を占めたという。それとともに、いち早く排日運動が巻き起こり、日本政府は同年オーストラリアへの渡航を停止する。

オーストラリア以外では後述のハワイの他、20世紀になるがニューカレドニアなどの鉱山や、日本海軍が占領したミクロネシアへの主要な島々への、日本人の進出があった。1945年の日本の降伏後、ミクロネシアから日本人を中心にして14万7000人が退去した。そのうち民間人は5万2000人であった。

なお、20世紀前半オセアニアの人口は次第に回復するが、第2次世界大戦後は再び人口の流失がはじまる。

▼オセアニアの植民地化とキリスト教化▼

1788年、イギリスによるオーストラリアへの植民が開始された。それは、イギリス人による植民地建設であったが、同時にヨーロッパ人によるオセアニアのすべての島々に対する植民地支配の号砲となった。

オランダが、まず1828年にメラネシアのニューギニア西半分の領有を宣言する。次いで、イギリスが、1840年にニュージーランド、1874年にフィジーを、イギリス領とする。フランスは、1842年にタヒチを保護下におき、翌年ニューカレドニアの領有を宣言する。ただ、1880年以前の植民地の広がりは限られたものであった。

しかし、ドイツが進出してくると状況は一変し、オセアニアの植民地化は進み、しかも再分割される。その典型は、1884年のニューギニアをめぐるイギリスとドイツの領有争い、1899年のサモアのアメリカとイギリス、ドイツによる分割、1906年のニューへプリデスのイギリスとフランスによる共同統治であった。

19世紀末までに再分割は一応終わるが、その時点での宗主国別植民地は次のようになった。イギリス植民地:フィジー、パプア、バヌアツ、クック、ツバル、キリバス、ソロモン、サモア、トンガ、ニウエ。フランス植民地:フランス領ポリネシア、ニューカレドニア、ワリス・フテュナ諸島。ドイツ植民地:ニューギニア、ナウル、サモア、マリアナ(グアムをのぞく)、マーシャル、ミクロネシア、パラオ。アメリカ植民地:ハワイ、グアム、サモア。

この欧米列強によるオセアニアの植民地化と再分割は、大方の場合、相争う有力な首長たちがヨーロッパ人に取り入って、彼らから銃火器や威信財を手に入れたり、彼らの武力を利用したりして、自らの王権や勢力を伸長しようとした。そうするなかで、ヨーロッパ人にその主権を絡め取られることで進められた。

この植民地化と再分割を促進したのが、欧米宣教師によるキリスト教化であった。オセアニアの島々が「発見」されると、キリスト教は新たな布教の地を求めて、数多くの宗派がこぞって進出してくる。

そのなかでも、1795年クックの航海に刺激されて結成されたロンドン伝道協会の活動が目覚ましく、1797年布教の使命をおった伝道船ダフ号が早くもタヒチに入る。この伝道船には4人の宣教師のほか、医師、大工、服地や仕立て、靴の職人など、18人が乗り込んでいた。宣教師たちは布教に努めるが、伝統宗教を信じるタヒチ人を改宗させるのに、20年かかる。

フィジーでは、19世紀半ば、有力な首長ザバンコウが他の首長とのあいだの戦闘に勝利して、王になる。しかし、綿花の暴落で社会不安がおき、イギリスに助けを求めた結果として、イギリスに主権を譲渡することになっている。

タヒチでは、ライアテア島の首長ポマレ2世(1774-1821)が宣教師と結託して武力をもって、ソシエテ諸島の王権統一とキリスト教化を進行させるが、王権は衰微してしまい、1847年にはフランスの保護領となる。

トンガでは、数百年にわたってトンガ王朝が維持されていたが、18世紀末にはすでに衰微していた。1822年に上陸した宣教師たちは、ハアパイ諸島の王子タウファアハウを援助し、改宗させる。そして、キリスト教公布の聖戦を行わせて、全島統一を果たさせる。それでも、トンガはオセアニアで唯一、独立を辛うじて貫く。

オセアニアの人びとは、キリスト教とともに持ち込まれた富に幻惑されて、キリスト教に改宗する。それは大いなる幻想を巻き起こす。1893年のニューギニアを手始めに、メラネシア各地で「カーゴカルト」という運動が起きる。それは、ヨーロッパ人が持っているものと同じようなカーゴ(積み荷)を、祖先が持ってきてくれると信じ、予言者にしたがってカーゴをむかえる行事を行ない、豚を食べ尽くし、働くことをやめ、なかには船着き場や飛行場もどきを建設したりして、それを待つという運動であった。

この運動は、19世紀末から両大戦間を中心とし、現在でも起きている。豊田由貴夫氏は、「まもなくこの世に大異変が起こり、自分たちに理想郷がやってくる」と信じていた。それは「圧倒的な富をもったヨーロッパ人との接触による相対的な剥奪感や、キリスト教の『至福千年』あるいは『千年王国』の考え[キリストの再臨により至福の千年が起きるという、キリスト原理主義的な思想]が影響している」という(同稿「メラネシア史」山本前同、p.239-40)。

オセアニアの人びとはヨーロッパ列強に屈していたわけではなかった。19世紀後半のニュージーランドにおけるイギリス人の土地収奪に抗した「マオリ戦争」、20世紀初頭のドイツ統治に対するサモアの「マウ運動」や、ポーンペイの「ジョカージの反乱」など、抵抗運動を展開している。トンガ、ハワイ、タヒチでは憲法を制定し、列強との外交交渉を行っている。

▼植民地の産業転換とブラック・バーディング▼

自然に生育していた白檀、ナマコ、真珠貝、べっこうといった、中国向けの産物が取り尽くされると、ココヤシ、サトウキビ、コーヒー、ココアなどの熱帯農作物が注目される。なお、ココヤシの胚乳を乾燥したコプラは、食料油やマーガリン、石けん、灯油の原料となった。

ココヤシはオセアニア本来の植物であったため、いたるところで容易に栽培された。それに次いで、外来植物のサトウキビの栽培が行われるが、それはオーストラリアとハワイ、フィジーなどに限られた。また、肥料となるグアノ(鳥糞)がポリネシアの島々から、またそれが枯渇するとリン鉱石がナウルやキリバスで掘られた。フランスは、1864年ニューカレドニアを流刑植民地として、1922年までに22000人を送り込んだ。1880年代にはニッケルなどの鉱物資源も採掘されるようになる。

オーストラリアの経済は羊毛生産というモノカルチャーを基本構造としていたが、1860年代になると世界最大のサンゴ礁グレートバリアリーフのあるクイーンズランド(1859年ニューサウスウェールズから分離)の沿岸において、サトウキビ・プランテーションが開発される。サトウキビ・プランテーションはサトウキビの栽培だけでなく、農地や灌漑の整備、サトウキビの収穫、搾汁、精製など多段階の工程からなっており、多くの土地と労働者が必要であった。

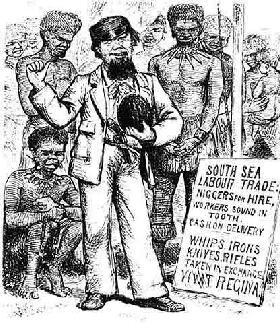

サトウキビ・プランテーションに、オーストラリア先住民は使役できないので、域外から労働力を輸入する必要にせまれた。クイーンズランドに近いメラネシアが主要な供給地となった。メラネシアから連れてこられた島民が「カナカ」、またその連れ出し方が「ブラック・バーディング」と呼ばれた。

|

| |

1860年代半ばから1900年代初めにかけて、メラネシアを中心としたブラック・バーディングが最盛期となり、ソロモンやニューヘブリデス、バンクス、ギルバード、ニューギニア諸島から、クイーンズランドやフィジー、サモア、ニューカレドニアに送りこまれた。それら労働者は10万人を数えたとされる。冒頭でみたように、17世紀後半から18世紀前半のメラネシア人口は約44万人と推定されている。それに対して、30-40年間とはいえ、おおむね成年男子10万人の流失は、まさに人口の崩壊といえる。

ソロモン諸島では、1870年になってブラック・バーディングがはじまり、クイーンズランドやフィジーなどのイギリス植民地にも送られた。ブラック・バーディングは、1906年までの強制帰還措置まで続いたが、その期間ソロモン諸島からはクイーンズランドへ19000人、フィジーへ9400人、ニューカレドニアおよびサモアへ1000人などで、総計で3万人に達したとされる。

ソロモン諸島の大きな島であるマライタ島からは、クイーンズランドに9000人が送り込まれた。その数は、クイーンズランドの受け入れ数の15パーセントに当ったという。1905年、ソロモン諸島では強制帰還(後出)を前にして、大規模なコプラ・プランテーションが開発され、マライタ島出身者を受け入れた。

ブラック・バーディングはメラネシアばかりでなく、ポリネシアでも起きている。イースター島には、早くも1805年最初の災厄が訪れた。アメリカのアザラシ猟船ナンシー号が12人の男と10人の女を連れ去る。それは、近くにあるファン・フェルナンデス島(前述のセルカークのいた島)のアザラシ猟場で使うためであった。

ペルーでは、奴隷制が廃止されたこともあって、プランテーションは労働力不足となった。それを補うため、ポリネシアから1862年から1年3か月のあいだに、3500人が連れ去られる。彼らは「自由移民」などと呼ばれているが、むりやり誘拐したものであった。彼らの出身地は、エリス諸島のヌタラエラエ島、ニウエ島、ブカブカ島、イースター島などであった。

ペルーの船はポリネシア人を甲板に積んで輸送した。3500人のうち、往路の航海中に350人ほどが死亡し、約1900人が奴隷とされた。そのうち1800人以上が1-2年のうちになくなった。国際批判を受けて、ペルー官憲は彼ら1200人ほど発見して帰郷させたが、帰路の航海中に1000人以上が死亡して、自分の故郷に帰ることのできた人は186人のうちのごくわずかであっという。

特にイースター島は壊滅的打撃を受けた。1862年人口は約4000人であったが、そのうち1400人ほどがペルーに連れ出された。彼らは、1840年代にはじまったペルー沿岸にある、大量のグアノ採掘に使役された。数か月後に600人が病気にかかって死に、100人の生き残りが送還された。そのうち、85人が途中で死に、わずかに15人が帰還したが、彼らからはじまった水痘などにより島民約1000人がなくなり、死の島と化した。1877年にはわずか111人となる。

▼ブラック・バーダーの活躍とその規制▼

ブラック・バーダーと呼ばれる労働力徴集者が活躍した。彼らの仕事は、安い労働力を集め、プランターなどに供給することであった。プランターは、通例2-3年の契約期間中労働者の生活に責任を負い、年季が明けると年2-3ポンドに相当する商品をあたえ、故郷に送り届けることになっていた。

労働者のなかには、白人が提供する品々に目がくらんだ首長からひき渡されたものもいたし、カヌーを沈め乗っていたものたちを労働者に仕立てるといった、誘拐の犠牲になったものさえあった。帰郷に際して、プランターは資金を節約するために故郷まで送り届けず、適当な海岸に置き去りにすることもあった。

労働力徴集は、当時から宣教師をはじめとする多くの人びとによって非難された。奴隷商人と変わらないとみなす人びとも少なくなかった。罪のない白人が島の人びとに殺されるのは、労働力徴集者の非道な行為への復讐心からだと理解された。

ブラック・バーダーの先駆けは、1840年代ニューサウスウェールズで一流の企業家となっていた、ベンジャミン・ボイド(1801-51)であったとされる。彼はロンドンの株式仲介人であったが、一旗揚げようとして、オーストラリアにきた先駆者であった。彼はガダルカナル島で島民に殺される。

彼は、労働力の不足と高賃金に悩まされ、1847年1月に2隻の船を白檀の採取とメラネシア労働者の徴集のために派遣する。1隻は難破したが、もう1隻はタンナ島民26人、アナトム島民16人、リフ島民23人、合計65人のメラネシア人を乗せて帰港する。第2次航海は75人を徴集した。その一部は、たちまち失望して港にもどったり、また農場の生活になじめずシドニーへ逃げたりした。

ボイドは、メラネシア人は年1ポンド6シリングの賃金で5年間働くことを承知していると主張したが、誘拐犯あるいは奴隷商人という疑いがかけられ、ニューサウスウェールズに野蛮な異教徒であふれさせようとしているという非難をあび、メラネシア人たちは送還され、計画は失敗に終わったとされる。

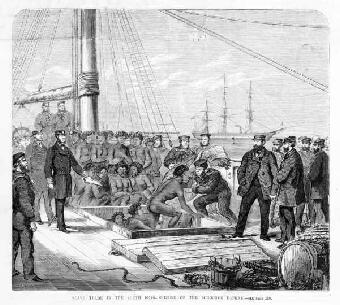

イギリスは、1807年には奴隷交易を、また1833年には植民地奴隷制を廃止していた。植民地であるクイーンズランドでも、ブラック・バーダーのペテンや誘拐、残虐行為などが次々と告発され、当局も無視できなくなる。1868年ポリネシア人労働者法(ここでいうポリネシア人はオセアニア人をいう)が可決される。これが労働者雇用を規制する最初の立法処置であった。

オーストラリア艦隊は、不正なブラック・バーディングの取締りを強化して、1872年に成立した誘拐法などを法的根拠として、犯罪者をオーストラリアに連行し、裁判にかけるようになった。1885年には、ポリネシア人の雇用を農業に限定し、1890年にはポリネシア人の移入を停止する 法律が施行された。また、白豪主義の一環として、1901年の移民制限法の制定により、1906年までにポリネシア人労働者を出身の島嶼に帰還させることになり、ブラック・バーディングは一 応の終止符を打つこととなる。

|

|

| (労働者勧誘) 1886 |

1869年スクーナダフネ号がHMSロザリオ号に差押えられ、 ブラックバーディングされていた島人が解放される サミュエルカルバート画、 ビクトリア州立図書館(オーストラリア)蔵 |

佐藤快和氏は、『海と船と人博物史百科』(原書房、2000)において、「ブラック・バーディング」 や「ビーチコマー」を、大きな項目としている。「労働力として島民達と年期契約を結んだが、そ のほとんどが詐欺同然の手口だった……[それにとどまらず]アフリカを舞台に奴隷貿易をしたノウハウを持ち込み……銃で脅して島の住民ごとさらっていくという乱暴な手口になっていく。 これが奴隷誘拐業、ブラックバードだった」という(同著、p.354-5)。

アメリカの海洋作家ジャック・ロンドン(1876-1916)はアザラシ猟の船に乗って太平洋を航海 しており、短編「ヤァ・ヤァ・ヤァ」や「サックストルフ」においてブラック・バーディングが取り上げて いる。

棚橋訓氏は、1870年ソロモン諸島からの労働者は「契約による正式な労働者」として送りださ れたとするが、その実態はといえば、マライタ島のポートアダムは「労働者を調達する船の主要な寄港地であり、この地域の首長は労働者を募る見返りに、調達船からマスケット銃、鉄器、タバコなどを取得し、帰還者からは土産物を徴収し、彼らに当座の居住地を提供していた」と述 べている(同稿「ソロモン諸島のマアシナ・ルール運動」石川栄吉監修『オセアニア 3 近代に生 きる』、p.39、東京大学出版会、1993)。

▼ミクロネシア―鯨油の代替のコプラ生産▼

ミクロネシアはオセアニアのなかで最初に世界史の舞台に登場した海域である。グアムがガレオンの寄港地となったとはいえ、その言葉通り、ミクロネシアの多くの島々は小さくて資源に乏しく、交易や開発にとって魅力のない「太平洋の忘れられた島世界」であった。それでも、18世後半からこの海域が北アメリカやオーストラリア、中国との交易路となるにつれて、ヨーロッパ人との接触がはじまる。

1783年に、イギリス東インド会社のアンテロープ号が、パラオで座礁する。パラオのコロール島の大首長は乗組員を歓待し、船を修復させる。その島では、有力な2つの村が勢力を競っていたが、大首長は乗組員たちの参戦をえて勝利をおさめる。大首長の息子リー・ブーは船長の養子となってイギリスへ同行し、「高貴な野蛮人」としてもてはやされる。

カロリン諸島の人びとは、18世紀には大型カヌーでグアムに航海して、鉄製品、布、衣服、ガラス玉などを入手していた。これらの「文明の利器」は島嶼間交易によって、ヤップからチューク(旧称トラック)の島々に運ばれていたという。ミクロネシアの人びとは早い時期から、スペイン領であったマリアナ諸島との交流を盛んに行っていた。

ミクロネシアの島々の人々は友好的ではなかったため、ヨーロッパ人たちから「野蛮でおそろしいところ」とみられていた。1830年代から捕鯨船が寄港するようになり、島々は薪炭、水、食糧の補給地や乗組員の休息地として、重要となる。ポーンペイ(旧称ボナペ)とコシャエ(旧称クサイエ)といった島は火山島で食糧資源にめぐまれ、船の停泊に適した入江を備えていたので、多くの捕鯨船が訪れこととなった。1840年代、2つの島には、毎年50隻の捕鯨船が寄港していた。

この捕鯨船の持続的な寄港によって、お定まりのトラブルが起こる。ポーンペイでは、1850年代半ば島の人口1万人の半数が病死した。また、王国間の戦争に勝つため、王たちは「ならず者」を使って、外国船から火器を手に入れた。ならず者は、捕鯨船やオーストラリアへの流刑船からの脱走者で、150人もいたという。ビーチコマーが暗躍したことで、戦争は激化した。島の平和は乱れ、伝統社会は崩壊の危機に瀕した。

それを改善したのがアメリカのキリスト教宣教師たちであった。キリスト教の布教によって、平和になったミクロネシアに、1860年代からドイツやイギリス、アメリカの商人や商社が進出してきて、ココヤシの買い付けやプランテーションの開発が行われるようになる。特に、マーシャル諸島はコプラ生産の拠点となる。日本からも、1890年代田口卯吉(1855-1905、経済学者、南島商会設立)、森小弁(1869-1945、「冒険ダン吉」のモデルともされる)などの野心家が乗り出している。

それより後になるが、1920年代より、サイパン島やテニアン島などで、沖縄県民を受け入れる製糖企業が設立されるなどして、「1939年(昭和14)現在、(サイパン、テニアン、パラオ、ポナペなどのミクロネシアといった)南洋群島の日本移民は7万7,257人で、うち沖縄県移民は4万5,701人を数え、これは全体の59.2%をしめました。沖縄県移民は、農業移民のほかにパラオ諸島やトラック諸島、サイパン島などでの漁業も盛んでした。カツオ漁業などはおおいに隆盛(りゅうせい)をきわめ、かつお節工場へ出稼ぎにきた女性たちも多くみられました」(當山忠稿「移民の世紀」、琉球文化アーカイブ)。

19世紀後半、ドイツのミクロネシアへの進出が著しく、スペインとの対立が深まり、その解決についてローマ教皇に裁定を仰いでいる。すでにみたように、19世紀末までに「忘れられた島世界」はヨーロッパ列強によって再分割され、スペインがカロリン諸島、ドイツがマーシャル諸島、イギリスがギルバート諸島を領有することになる。

▼メラネシア―白檀、ナマコ、綿花、サトウキビ▼

18世紀半ばから、オーストラリアは中国から茶を輸入していたが、見返り商品がなかった。中国人の欲しがる白檀がバヌアツのニューへブリデス諸島にあった。1804年には、フィジーに白檀があることがわかり、多くのオーストラリアの商人が入り込んできた。

フィジーの白檀は1815年までに切り尽くされ、白檀交易はフィジー社会に重大な悪影響を残して、短期間に終わる。その後、白檀に代わるものとして、ソロモン諸島、フィジー諸島からナマコやべっこう、クジラといった海産品が、中国向けに積み出されるようになった。これらの交易は1850年代が最盛期であった。

この時期、フィジーはサコンパウ王朝の創成期に当たっていた。その王朝にとって、ナマコはタヒチのブタ、ハワイの白檀が果たした同じ役割を果たした。その採取と加工は、すでにみたように1810年代から次第に盛んとなり、サコンパウ王朝は注文した2隻の船舶の支払いをナマコで決済したほどであった。

ラツ・サコンパウは、1850年代にムバウにおいて強力な政治組織を確立するが、ナマコがもっとも重要な財源になった。ナマコ交易は、イギリスに主権を譲った1874年から5年後の1879年に、植民地政庁がナマコ漁を許可なしにはできなくしたために、急速に衰退してしまう。

1828年、フィジーにナマコを積み取りにきたクレイ号には、セーレムのアメリカ人11人、マニラ人4人、カロリン人2人、ベンガル人1人が乗り組んでいたという。

こうした有限な産品に代わる輸出品、あるいは域内消費財となる商品が求められ、フィジーでは1860年から綿花栽培プランテーションがはじまる。フィジーの綿花は、アメリカの南北戦争によって綿花供給が低下したことで、高値を付ける。しかし、戦後は急落して、綿花栽培プランテーションは放棄され、サトウキビやココナシの栽培プランテーションがはじめられる。

これら栽培プランテーションはそれなりに大規模経営であった。そのための資本は、オーストラリアばかりでなく、イギリスやドイツ、ニュージーランドから入ってきた。そこでの問題は島内だけでは必要な労働力を調達できないことにあった。1860年代、フィジーでは同じメラネシアのフィジー諸島やニューカレドニア、ソロモン諸島から労働者が集められた。それでも足りず、すでにみたように、インド人が取り込まれる。

▼ポリネシア―ハワイ―白檀、サトウキビ▼

ハワイの全島に、1778年クックの航海からわずか12年後の1790年までに、アメリカの西部からの移住者が住みついた。北アメリカの北西海岸ではアザラシ猟がはじまり、その毛皮が中国向け商品となり、それを積んだ船がハワイ諸島に立ち寄るようなった。その船はバタヴィアやマニラにおいて中国船と交易した。

ハワイ諸島では、白檀は1791年に発見されていた。カメハメハ王朝は、白檀にカプー(それが転じてタブーとなる。森林の立ち入りや伐採の禁止)を設定して、その交易を独占した。しかし、中国の広東に輸出する試みは進まなかった。1811年になって定期的に輸出されるようになった。島民たちは白檀の伐採や運搬の労働にかりだされ、そのために農業生産はおろそかになるが、カメハメハ王朝にとって巨額な財源であった。

クック来島時、ハワイ諸島は4つの王国に分かれ、勢力争いを繰り返していた。そのなかにあって、カメハメハ(大王、在位1782-1819)はクックなどとも面会したほか、ビーチコマーである2人のイギリス人船員を助言者として抱えていた。彼は、いち早く銃や砲などを手に入れ、洋式帆船30隻も建造して、洋式海軍を編成する。

彼は、1795年までにハワイ諸島のほぼ全域を征服、1810年完全に統一する。これら軍備や戦闘に要した経費は白檀の輸出によって賄われた。彼は、ヨーロッパやアメリカとの交易を奨励し、交易船から港湾税を取り立てた。また、ヨーロッパの思想を受け入れながら、ハワイの古い習慣や宗教を守り、オセアニアが植民地化されるなかで、ハワイの独立を維持する。

ハワイの白檀交易は大きな利益をもたらしたが、その白檀も1830年までに枯渇してしまう。それを代替したのが捕鯨船の基地とサトウキビ・プランテーションであった。1820年頃からマウイ島のラハイナ、オワフ島のホノルルがアメリカ捕鯨船の基地となって栄え、1835年頃からアメリカ人やイギリス人によってサトウキビ・プランテーションが開発される。それにハワイの王族も加わるが成功しなかった。

ハワイは首長制社会で、その土地は首長や貴族が所有してはいたが、その処分には共同体の同意が必要であった。1848年、カメハメハ3世(在位1825-54)は、マヘレと呼ばれた土地改革を実施して、ヨーロッパ人にも土地所有が認めた。これによりプランテーションの土地問題は解決したが、労働力不足が最大の問題となった。ハワイの人口はすでにみたように減少しつづけており、しかもハワイ人たちはプランテーションで働こうとはしなかった。そこで、域外から年季契約の移民労働者を大規模に導入することとなった。

まず、ミクロネシアのキリバスから約2500人が連れて来られるが、役に立たない。1852-98年、広東周辺の中国人46000人が来る。1878-1913年に、17500人のポルトガル人が来て、プランテーションの現場監督となる。1898年、ハワイのアメリカへの併合が決まり、1882年の中国人を対象とした移民制限法が適用される。中国人に代わるかのように、日本人が1885年から10年間官約移民として29000人、その後の1894-1939年には18万人と、大規模に移民してくる。1906年以後、フィリピン人が12万人も移民してくる。その結果、ポリネシア人は少数派に落とし込まれることになる。

20世紀、ハワイでは日本人が急激に増加して、1900年約5万人(人口の約40パーセント)、その後6年間で約6.5万人になり、1910年代には実に10万人台を超えるまでになる。それにより、第2次世界大戦前後の約30年間、日系人は多数派となっていた。開戦時、人口約42万人のうち、日系人は約15.7万人(日本国籍者3.5万人、二重国籍者12万人)を占めたという。なお、20世紀、日系人の魚の需要が高まり、彼ら自らが水産業(漁労、鮮魚、缶詰、造船)に乗り出し、水産業を独占するまでになったとされる。

▼ポリネシア―タヒチ、サモア―ドイツの進出▼

クックがタヒチを訪れたとき、島の人びとはすでに勘定高くなっており、ヨーロッパ人と同じような堕落がはじまっていた。また、タヒチの人びとはむやみに物々交換するのではなく、鉄の手斧、布地、銃などを指定した上で、果物やブタなどと交換した。タヒチ人は、ヨーロッパ人との接触を経験するなかで、自らの尺度で交換・交易を行うようになっていたのである。

1789年、バウンティ号の反乱者たちはタヒチで暮らしていた時、ポマレ1世を加勢していた。そのおかげでポマレ王朝が築かれ、すでにみたように、ポマレ1世は首長たちのビーチコマーを利用した争いにも勝ち抜き、タヒチの支配体制を固める。

タヒチは、18世紀後半から寄港しはじめたヨーロッパの船に食料品を供給していたが、ニューサウスウェールズ植民地がブタに注目する。このブタはクックが持ち込んだものであった。1793年、最初のブタ輸送船デタルス号が派遣され、生きたブタ100頭を積んだ。ポートジャクソンに帰港したとき80頭が生きていた。

1801年には、タヒチとのブタの取り引きのために、定期便が配船されるようになった。最初の定期便にはポルパス号という軍艦が就航、31,000ポンドのブタ肉を積んで帰着した。翌年、商船のゲィナス号が123,000ポンド、ポルパス号が4万ポンドを運んだ。1806年までは毎年1-2回、1807年から5回の配船となった。

このタヒチのブタ肉交易は1826年に打ち切られたが、それを輸出していたポマレ王朝は多くの島々を征服して支配を続け、王国の確立と経営に必要な経費として役立った。また、タヒチの島民にとってはブタの飼育によって所得が保障され、他の島々の住民よりも10年以上早く、市場経済に組み込まれることとなったとされる。

トンガのフィナウ・ウルカララは、ビーチコマーを通じて銃の威力を知っていた。1806年ポルトオ・プランス号を拿捕して、船長などを殺害する。その残った船員から銃の扱い方を学んで戦闘に勝利する。その後は、すでにみたようにキリスト教伝道団と協調することで、タウファアハウが全島統一を果たす。

19世紀半ば、サモアのウポル島アピアの港には、ビーチコマーに加えてヨーロッパ人たちはそれぞれコミユニティを築いて暮らしており、コプラの取引を行っていた。ヨーロッパ人たちは利害を調整することができず対立しつづけ、すでにみたようにサモアはイギリス、ドイツ、アメリカによって分割され、領有されることとなる。

ドイツの太平洋への進出は遅れていたが、彼らは伝道活動を利用したりなぞせずに、事業の拡大を図る。その代表がハンブルクのゴドフロイ会社という大企業であった。その経営者は商人船主であった。1857年、サモアのアピアに本拠を置き、オセアニアの全域の島々に代理店のネットワークを拡げ、オーストラリアへの航路を開いた。

1862年、少なくとも島嶼間を巡る100隻の小型船と、ヨーロッパとアピアを結ぶ29隻の大型船を配置して、コプラの買い入れ事業を拡げていたとされる。各地の代理店は、島民にコプラ生産を奨励し、彼らから直接買い上げた。それら代理店を巡回船が定期的に訪れ、コプラ、真珠貝、ナマコなどの産物を集荷して、アピアに運んだ。そして、大量のコプラをハンブルクやブレーメンに運んで高品質の油として加工し、油かすは飼料として売った。

ゴドフロイ会社は、さらに綿、ココア、コーヒーを栽培するプランテーションを作った。それらプランテーションはブラック・バーディングによって労働者を集めた。1872年サモアではニウエ、ニューへプリデスおよびギルバートから集められた400人が働いていた。その他金融業としても成功する。ただゴドフロイ会社は1870-71年に起きたプロイセン・フランス戦争の打撃を受けて破産する。

▼若干のまとめ▼

オセアニアの海上交易史は、是非にも取り上げなければならない、対象ではなかった。それでも、オセアニアに遠い昔の思い出があることもあって、その歴史を思い立ってさらってみた(【補遺】参照)。そこでえたものは腹立たしい史実であった。

生誕200年となったチャールズ・ロバート・ダーウィン(1809-82)は、1831年から5年間ビーグル号(235トン)に乗ってひどい船酔いしながら、世界を踏査した。彼は奴隷解放論者であったことから、博物学者の乗船を招聘した艦長フィッツロイと衝突する。そして、オーストラリアの原住民減少の原因にふれて、「ヨーロッパ人が入り込んでいるところでは、どこでも、死が原住民を追いまわしているように見える。広くアメリカ、ポリネシア、喜望峰を見てもよい。同じ結果を存在している。……強者が弱者を絶滅させる」という(同著、島地威雄訳『ビーグル号航海記』下、p.99、岩波文庫、1961)。

彼のいう死は、何もヨーロッパ人の病気による死だけではなく、広く彼らがもたらす「災い」ととらえられうる。「若干のまとめ」として、この言葉に付け加える必要はないかにみえる。そこでの問題は、すでに大航海時代はとっくに終わり、近代的な人権が確立し、奴隷制が廃止されつつあった19世紀において、ヨーロッパ人は大西洋でやり尽くした罪深い所業を、太平洋でもしょうこりもなく演じていたという点にある。

オセアニアは、ヨーロッパからみれば地球の裏側、すなわち世界の辺境にあって、「南洋の楽園」が想像できるとしても、政治的にも経済的にも関心を呼ぶ地域ではない。したがって、オセアニアにおいて何が起こっていようと、ヨーロッパ人にとって無関心であったであろう。また、ヨーロッパ人にとって、オセアニア人はアフリカ人と同様に、あるいはそれ以上に「未開人」に見えたので、彼らを自由に裁量したといえる。

現在からほんの100年ほど前という直近において、長年培ってきたヨーロッパ人はその人種差別を、オセアニアにおいて奴隷制ないしはその亜種として復活させた。それは「距離の暴虐」であったといって、過ぎたこととされるかもしれない。しかし、こうした悪弊は現代にいたるまで、「仕組みの暴虐」としては終わっていないのである。

それはなぜか。資本主義は、それが搾取と収奪の経済システムである限り、その一方法として奴隷制などの遺制を常に復活させようとする契機をはらんでいるからである。現代日本においても、それが日雇い派遣労働あるいは「ブラック企業」として蔓延っていることを、眼にしている。

【補遺】1958年ニュージーランドへの遠洋航海

筆者は、1954年東京商船大学に入学、第五福竜丸被ばく事件が発生していた。その4年後の1958年、航海訓練所の銀河丸に実習のため乗船していたが、その夏ニュージーランドに向けて遠洋航海に出た。唯一の寄港地オークランドでは、マオリ族から大変、歓迎された。

その往航中台風に遭遇、それを避けようとしたため、アメリカのエニウェトク環礁の核実験危険区域に200-300マイルまで近づいてしまった。船内風呂は海水から清水に切り替えられ、ガイガー・カウンターで毎日、放射能の測定が行われた。帰港後、東京医科歯科大学で白血球の検査をする羽目となり、その基準値を下回る実習生も出た。

銀河丸では船内学生大会が開かれ、第4回原水爆禁止世界大会に向けて、「私達は今、南の海を放射能にさらされながら航海している。私達は福竜丸の悲劇を忘れないし、二度と繰返させさせないために、原水爆の製造と実験の即時停止を要求し、大会の成功を祈る」と、激励の電文を送った。当時、航海訓練所の海王丸はハワイ出港後、核爆発の閃光らしきものを望見し、また海上保安庁の拓洋やさつまは危険区域により接近し、死の灰を浴びたとされる。

なお、アメリカはその年の4月から8月まで、「ハード・タック作戦」と名づけられた34回の核実験を、太平洋の環礁で行っていた。

|

|

|

| 東京商船大学新聞、67号、1958.9.20、ほか |

||