マルコ・ポーロの東方見聞録の邦訳は数種あるが、ここで利用するのは完全無比な完訳・注 釈書といえる、愛宕松男注訳『東方見聞録』1、2(平凡社東洋文庫158、183、1970、71)であ る。何はともあれ、まず愛宕松男氏に『東方見聞録』に対する評価を仰ぐこととする。 愛宕松男氏は、マルコ・ポーロが海陸のシルクードを踏破して、「全アジア大陸を1つの単位と してこれを周回しただけではなく、更にそれを地中海世界にまで延長したのであるから、ユーラ シア大陸を連ねて1つの周回コースが実現したことになる」。それと同時に、「ほかならむ彼が その『見聞録』を残した点である」。それは「世界一周という画期的なその旅行の意義に加える に、この内容の豊富な記録をもってすることができるところに、彼の壮挙には二重の重要さが 指摘されなければならない」という(愛宕前同1、p.340-1)。

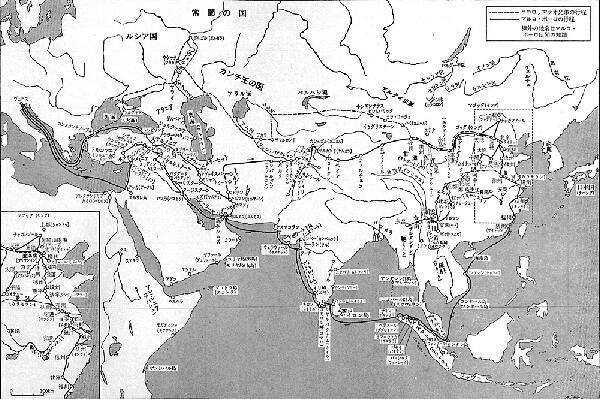

るのか。『東方見聞録』を、(1)中央アジアの記述、(2)元朝中国の事情、(3)南海航路の説明 に区分した上で、13世紀後半の中国はモンゴル元征服王朝が確立した時期に当たるが、「こ の特殊な時期に対して、中国以外の側からの記録が劣らず貴重であることは言うまでもない。 わが慈覚大師の『入唐求法巡礼行記』のごとく、中国文献の漏欠を補うものでもあった」とする (愛宕前同1、p.344-5)。 こうした内容の評価は、愛宕松男氏が東洋史研究者としてのものであろう。それでも、「マル コ・ポーロは元来が商人である。したがって、その『東方見聞録』は単なる旅行者のそれが他 国の異様な人情・風俗を主として記録するのとは大いに異なり、それら以上に各地の産物・物 価・市況・通貨などに高い関心を寄せてその模様を綴っている。産物の中でも、特に黄金・白 銀・宝石・真珠・香料・香木・絹織物といった商品が常に言及されるのは、商人といっても奢侈 貿易に従事する彼らの1人であった性格を、そこに遺憾なく示していると言いうるであろう。実 益につながること切実であるがゆえに、それらの事情に関しては不正確や曖昧さは許されうべ くもない。この点、彼の手元に綿密なメモが作成されていたとしても、それは当然なのである。 しかし、実はこのメモがあったなればこそ、この豊富で正確な『見聞録』が残しえられたのでも あった」とも評価する(愛宕前同1、p.351)。 このように、海上交易の側面からみても、『東方見聞録』の意義は余すところがないようであ る。それがために、例えば「長い間、ヨーロッパ人が手にすることのできる唯一の正確なアジア に関する情報源として利用された。マルコ・ポーロのしるすアジアに到達しようとしてアメリカ大 陸にいきついたコロンブス、喜望峰回りでインドに到着したバスコ・ダ・ガマの事例は有名であ る」(Microsoft Encarta Encyclopedia 2001)というように、マルコ・ポーロ以後の世界旅行や世 界交易に果たした貢献は計り知れないものがあったとされる。 そのように評価される『東方見聞録』は、海上交易の側面からみて、具体的にどのような内 容として展開されているのであろうか。 ▼世界一周旅行の行程▼ マルコ・ポーロ(1254?-1324)の世界一周旅行は、簡単にたどれば、次のようになる。 (1) 往路、ホルムズへ:1270年末、叔父たちとヴェネツィアを出帆、アルメニアからメソポタミア に入る。1271年末、東方に向う。海路バスラからペルシア湾を下って(通説は陸路説)、ホルム ズに至る。 (2) 陸路、中央アジア横断:3年半かけて、中央アジアを横断し、パミールを超え、天山南路を 進み、長城の北側の草原を回って、1274年夏、元朝の首都大都(北京)に入る。 (3) 17年間の滞在中の旅行:近距離の他、長距離の旅行として、中国奥地の雲南への旅行 と、華南・インドへの旅行を行う。 (4) 帰路、ホルムズへ:1290年末、イル・カーン(イル・ハーン)への使節に同行して、ザイトゥン (福建省泉州)出帆、トンキン湾、南シナ海、マラッカ海峡、インド洋、アラビア海を経て、海路 26か月かけて、1293年2月ホルムズに上陸する。 (5) 陸路、ヴェネツィアへ:イル・カーン国の首都タブリーズに9か月逗留し、1294年半ば小アジ アのトレビゾンドを経て黒海に浮び、ボスポラス海峡からアドリア海に入り、1295年ヴェネツィア に帰着する。 すでにみたように、『東方見聞録』の内容は大きく3つに区分されるが、ヴェネツィアへの行き 帰りの地中海やペルシア湾における航海については記載されていない。特に、地中海の航海 は当たり前として、最初から除かれていたのであろう。したがって、海上交易の側面からみれ ば、(3)南海航路の説明が当面の関心事となる。その(3)は、訳書では、第2巻にある「第6章 南海経由の帰国航路」 「第6章 南海経由の帰国航路」は173節から215節までの43節となっており、38か国・市・島が 紹介されている。しかし、そのすべてを実見したわけではない。その最たるものが174-6節のチ パングである。マルコ・ポーロの一行は帰航に26か月かかっているが、そのすべてに寄港した わけではない。ジャワ島やベンガル湾には立ち寄ったとはみられないが、中国滞在中の旅行 の際、訪問したかもしれない。また、アラビア半島南部海岸とアフリカ東部海岸は、最初から帰 国航路に含まれていないとみられる。実際の寄港地は、文言からは判定できないものがほと んどであるが、注訳書の付図「マルコ・ポーロの行程」にしたがえば、21か所となる。

い。また、寄港地であるなしにかかわらず、記載の内容にはかなりの精粗が見受けられる。そ のなかにあって、港間の航程が示されているが大まかであり、連続していない。そして、寄港地 は少なくとも海船が入港するにもかかわらず、その港湾事情については極めてあっさりしてい る。また、航路や航海事情についても、おおかたは省略されているかにみえる。ただ、「180 ペ ンタン島およびその他の島々〔麻里予児国〕」、「189 アンガマン島〔晏陀蛮島〕」、「190 セイラ ン島〔細蘭国〕」は若干、詳細な記述がみられる。 そうした点では、『東方見聞録』は『エリュトラー海案内記』に比べ(Webページ『海上交易の世 界史』【2・1・2 『エリュトラー海案内記』にみる海上交易】参照)、かなり劣る史料という他はな い。それは、マルコ・ポーロの一家が海上交易人ではなく、彼自身も本格的な海上交易は初体 験であったことに基づいていよう。 ▼脆弱と評価された縫合船ダウ▼ 海上交易の側面からみて、『東方見聞録』が注目されるのは、船の構造に関する記述であ る。しかし、その詳細な説明はイスラームや中国の海船あるいは外洋船に限られる。 まず、イスラームの船は往路の「38 大傾斜地帯について」のなかで示されているが、そこは 海港都市コルモス(ホルムズ)であって、商品を船舶に満載した商人がインド(インドという訳文 はおおむねインド方面という意味である)から帰ってくる。「彼らの船はとても造りが粗末で、難 破するものが少なくない。その理由は、造船に際して鉄釘で組合わせもせず、もっぱらインドク ルミの皮で製した糸で縫い合わすだけだからである。彼らはインドクルミの皮を水に浸し、それ がウマのたてがみ状になると、これをより合わせて糸を作り、この糸を用いて船を縫い合わ す。この糸は海水の塩分にあっても腐らないから、十分に堅牢で長持ちするわけである。彼ら の船は舵1つの1本マスト・1枚帆で、甲板はない」。 「これらの船は積み荷を終わると、荷の上に皮革を覆い、その上にインド向け売込みの馬匹 を載せる。この地方には釘の材料となる鉄がないから、やむなく木釘を使用したり、糸で縫い 合わせたりする方法をとるのだが、しかしこのためにかかる船で航海する場合、少なからぬ危 険が伴うわけなのである。インド海ではしばしば暴風に見舞われるものだから、この種の船が それに遭って難破した例は実際のところすこぶる数多いものがあった」。「船に塗布するのに 瀝青を使用しないで代りに魚油ですませておく」という(以上、愛宕前同1、p.78-9)。 このダウについては、「211 アデン王国〔阿丹国〕」で「アデンやコルモス・キシ[キーシュ]その ほか諸国の海船でインド海を航海するものが、船体のもろさからしばしば難破することである。 海が荒れて険悪となり、嵐の吹くがままにまかすような時になると、ヨーロッパの海の場合でも 同様であるが、これらの船は1隻も目的地に到着できなくて、途中で難破しなければならな い」。 そして、遭難対策にもふれている。「彼等は多くの皮袋を携帯していて、天候が険悪となり海 が荒れはじめたりすると、真珠・宝石の類などを持っているなら、むろんそれらを食糧・衣服そ の他の持ち物といっしょにすべてこの皮袋につめ……それら皮袋をまとめ縛って一種の筏を あらかじめ造っておく。そして、いよいよ嵐に襲われて船が沈没する段になると、商人・乗組員 はすべてこの筏に乗り移り……漂流し続ける。……飲食がしたくなると、皮袋にいれてある飲 食物を、必要量だけ取り出す」という(愛宕前同2、p.253)。 これらが、Webページ【2・2・2 インド洋の交易都市とイスラーム交易民】において詳しくみた、 長年にわたってインド洋交易が育てきた縫合船ダウの、13世紀末におけるマルコ・ポーロの観 察と評価である。マルコ・ポーロは、ヨーロッパの船との比較において、ダウは脆弱と映ったの であろう。 当時、西アジアのイスラーム船はインド洋を超えて、中国まで直接に航海することはなくなっ ていたとされており、インド洋交易にあってはこうした脆弱とされるダウでもって足りたのであろ う。愛宕松男氏は、中国文献を敷衍して、「アラビア商人はこの小舟を用いて、アラビア海をイ ンド西南端のキロン地方まで航行し、その地で中国の大型海船に乗り換える」と注釈を入れて いる(愛宕前同1、p.83)。 ▼中国の隔壁を持つ大型鉄釘船▼ 次に、中国の船は、「172 ザイトゥン市」の後の、「第6章 南海経由の帰国航路」冒頭の「173 インドに関する報告、その国のさまざまな人種ともろもろの不思議について、まずインド通いの 海船について」において、かなり詳細に記述されている。 まず、船の構造について、「船材は樅と松とを使用する。甲板は1層で、この甲板の上に普通 なら60の船室があり、船室毎に商人1名が楽にすごせるようになっている。舵は1つ、マストは4 本が通常であるが、往々そのほかに、必要に応じて自由に立てたり倒したりできる補助マスト2 本を予備している」。近世ヨーロッパの船にもないような豪華な商人船といえる。 「なおまた大型船になると、がんじょうな板をしっかりと継ぎ合わせて13の水槽、つまり13の艙 房が船体の内に作られているから、万が一にも船が岩礁に衝突したり、あるいは海豚の一撃 をくらって、船体の一部が破損したとかいう事故にあって(中略)思いがけない裂孔が船腹に生 じた際などには……水夫たちは裂孔の所在をただちに確かめるや、その艙房にある物品を残 らず隣房に移して、海水の注入する艙房を空にするのである。艙房間の仕切りは、とてもがん じょうにぴったりとできているので、海水も一つの艙房を浸すだけで、決して次々と浸水するよ うなことはない。こういった応急の措置を施した上で、おもむろに裂孔を塞ぎ、積み荷をもとの 場所に戻すのである」(以上、愛宕前同2、p.123-4)。 少々回りくどい説明となっているが、大型船にあっては13の船艙に仕切られており、それぞ れに水密の隔壁が施されており、ある船艙が浸水してもそれが拡大せず、沈没を免れる構造 となっていた。これは近代ヨーロッバの船の先取りである。 船の造修について、「これら海船はどれもこれも二重造りである。すなわち、2層の厚板で船 体の周囲をぐるりとめぐらしている。この二重の外廓の間隙には、内側も外側もぎっしり物を充 填した上で、鉄釘を打ちこみ緊着せしめている。ただし、この地方には瀝青がないから船側に これを塗ることはしないが、その代わり彼等に言わせれば、瀝青以上の効果があるという別の 塗料があって、次のような方法でこれを使用する。それは、細かく切りきざんだ麻に石灰とある 種の樹脂を混ぜてつき合わすのであるが、この3種の材料をつきまぜていると、ほんとうに鳥 黐(とりもち)のような粘着力がついてくる」(愛宕前同2、p.124)。マルコ・ポーロは外板塗料とし て瀝青にこだわり、その代替品に興味があるようである。 「大型船舶は、1年間航海に従事すると、必ず補修を加えねばならないが、その修理の模様 は次のようである。すなわち、厚板でできた二重の外廓の外板に、さらに一重の厚板を船の全 周囲に釘づけする。つまり三重の外廓にするのであって、新しいその空隙に物をつめ、船体は もう一度塗り直す。こういった修理方法で、次回は厚板の第4層を釘づけし、以下第6層にまで 及ぶのであるが、第6層を最後として、それ以後の船体は廃棄処分に付され、それ以上の航 海に使用することはない」(愛宕前同2、p.126)。こうした外板を積み重ねる補修が行われたの かどうかは確かめる必要がある。 ▼大型船に同伴する船、付属する艇▼ このように、13世紀末の中国の船はあきらかに西アジアのダウとは構造の上で、まったく異 なっていたばかりか、その大きさにおいても破格であった。大型船にあっては同伴船や付属艇 を引き連れていた。 船の大きさについて、「これらの海船には、その大きさに応じて、最高300人から、以下200 人、150人等々の水夫を乗り組ませているし、その積み荷の量も我々ヨーロッバの船を凌駕 し、多ければ6000籠、普通で5000籠の胡椒を積載している。しかも以前は、今よりももっと大型 の船を使っていたが、南海の島々に設けられた荷揚げ海岸は、常に激浪のために破損され て、今ではたいていの所にそんな大型船を停泊せしめるに十分な波止場がなくなりってしまっ た」。「また、これらの海船には橈(かい)も使用され、1本の橈につき4名の漕ぎ手がついてい る」(愛宕前同2、p.124-5)。 同伴船について、「大型船舶は2-3艘の小型船を同伴して航海するが、小型船といってもそ れらは優に1000籠の胡椒を積載することができ、水夫の数も60名から80名、時には100名にも 達する以外、なお多数の商人を乗り組ましめている」。 同伴船の役割について、「これら小型船も橈を用いて漕ぎ進むことができ、しばしば常に綱を 使って親船を曳航する。数艘の小型船は1艘の大型本船をそれぞれ綱で結びつけて先行し、 橈を漕ぎあるいは横風を帆にうけつつ曳航するのである。ただし、風向きが変わってまっすぐ 後からの順風ともなれば、本船の帆が先行する小型船の受ける風なさえぎる結果、小型船の 進行は止まってしまうから、その時には曳船の用はなさない」こととなる。無風に陥った場合、 同伴船に曳航させる役割に限って述べたものである。 付属艇について、「大型船舶は1艘に10隻あまりの艀(はしけ)をそなえていて、錨の上げおろ しや魚の漁獲その他の用に供する。これらの艀は大型船の両舷に吊り下げられている。上記 した小型船にも、同様に数隻の艀が積み込まれている」(以上、愛宕前同2、p.126)。 愛宕松男氏は、「南朝から唐代にかけては、獅子国=セイロン国の大船が著名であった…… 200-700人乗りの巨船だったことが知られる。その後……唐宋ではシーラーフ船が、元朝では ホルムズ船がその代表となる」。「これに対し中国船はといえは、少なくとも宋元時代になれ は、堅牢にして大型の堂々たる造りに進歩し……船幅も広く積載力も大きくて、搭載する船客 は優に600人に達し、かつ母船には数隻の柴水船と称する艀を同伴するものであった」という (愛宕前同2、p.128)。 このように、中国の大型船は相当程度大型であったことを示した内容となっているが、これだ けではその大きさを判定できない。少なくとも400、500トンぐらいはあったとみられる。 なお、この項の中国船についての山形欣哉氏の注釈を【付記】に示す。 ▼イル・カーンへの使節とその悲惨▼ 『東方見聞録』には序章があり、叔父たちがフビライ・カーン(世祖、1215-94、在位1260-94) の使節となって帰国し、その後マルコを伴って中国に戻って復命し、そして1290年末イル・カー ンへの使節に同行して、ザイトゥン出帆し、帰国するまでの経過が要約されている。イル・カー ンへの使節は「19 ニコロ、マテオ、マルコの三氏、カーンのもとを辞去する」に示されている。 それによれば、「カーンは彼らを特に御前に召され、権威の標識たる符牌2枚を授与した。こ の符牌には、カーンの領内ならどこへでも旅行できる自由と、本人及び従者に必要な食糧を至 る所で支給される特権とが保証されていた。カーンは又、教皇・フランス王・スペイン王以下、 キリスト教国の諸王にあてた使命をもあわせ託した」。この符牌が陸路とは違って、海路にお いてどの程度の権威たりえたかは、不明である。 「カーンが彼らのために用意せしめた海船は都合14隻、いずれも4本マストで12枚の帆を張 ることのできるものであった[その詳細は省略する]。なお、これら14隻の海船の中には、水夫 250-260人を乗り組ましうるような巨船が少なくとも4-5隻はまじっていた」。この船団の構成 は、いま上でみた大型船と同伴船との説明と一致しているかのようである。 「船の艤装が整うや、アルゴン王(在位1284-91)の花嫁と三重臣は、ニコロ、マテオ、マルコと ともにカーンに別辞を述べ、多数の従者を率いて船に乗り込んだ。カーンは彼らのために2か 年分の食糧を供給せしめた……一行は大洋中を航行すること約3か月にして、南海中のジャ ヴァ島[現代名のジャワ島ではなく、スマトラ島である]に安着した」(以上、愛宕前同1、p.31)。 その後、この大編成の使節は26か月かけてホルムズに着くことになるが、当のアルゴン王は すでに死亡していた。さらに、「当初船に乗り込んだ人員は、水夫を除いて確かに600人は下ら なかったのであるが、途中で次々と死亡し、終着時にはわずか18名を余すのみとなっていた。 アルゴン王の三重臣もひとりコージャのみが生き残り、一行中の婦人たちも残存者1人という ありさまだった」(愛宕前同1、p.32)。なお、一行の随伴者は160人すぎないという記録もある。 この使節旅行が26か月も要したのは使節航海であったからであろうが、その悠長さあるいは 慎重さにかかわらず、船舶の喪失は記録されていないが、人命の損失はあまりにも激しすぎ る。それは使節旅行が長くかかりすぎたからであろう。そのなかにあって、たた1人生き残った 婦人がアルゴン王の花嫁コチカン姫であるのは、あまりにも出来すぎた話である。 なお、先にみた「173 ……まずインド通いの海船について」には、出帆の際の航海占いある いは安全祈願が記述されているが、この使節にはどういった卦(け)が出ていたのであろうか。 ▼南海航路の寄港地とその産物▼ 南海航路の寄港地とその産物は表の通りである。それに特段に注目すべきものはない。す でに長年その航路に従事してきた中国人や東南アジア人、西アジア人にとっては、周知の事 柄であったに違いない。しかし、ヨーロッパ人にとっては新奇な交易情報であったのであろう。 まず明らかなことは、それぞれの寄港地の産物を要領よく取り上げられており、珍奇な産物 については詳しく説明されている。それは、量においては『エリュトラー海案内記』を上回るもの の、内容としては劣るとみなければならない。 この表が示すように、『東方見聞録』は自然な成り行きとして、主としてその地が輸出する産 物について記述しているが、その地に何が輸入されているかについては関心が薄い。それで も、「200 メリバール王国〔南毘国〕」には、めずらしく輸入品が記載されている。それは、その 国にない銅、金糸織、こはく織、金、銀、丁香、甘松香であるといい、さらに「ことに銅は船に安 定を与えるための底荷としての役割をもつとめる」とある(愛宕前同2、p.222)。また、「208 モ グダシオ島〔木骨都束国〕」では、「多数の商船が黄金や各種の絹、その他ここでいちいちは詳 述しきれない商品を積載してこの地に来り、それを売却して代わりに島の特産物を買い込んで 帰国する」と特記されている(愛宕前同2、p.237)。 また、『東方見聞録』はインド洋の馬交易に注目している。その輸出地となっているのは、ア ラビア半島南部海岸の「211 アデン王国〔阿丹国〕」、「212 シェル市〔施曷〕」、「213 デュファー ル市〔奴発〕」、「214 カラトゥ市〔伽力吉〕」という国・市・島である。それに対して、その輸入地と なっているのは、文面では、南インドの「191 大マーバール地方〔馬八児国〕」、「196 堂々たる カイル市〔加一〕」、「202 ターナ王国〔都奴阿国〕」といった国・市・島となっているが、それ以外 も受け入れていたであろう。 「191 大マーバール地方〔馬八児国〕」には、真珠の採取とその経営について、極めて詳細な 説明がみられる。それは、「数人の商人が仲間となって1つの組合を作り、採取用の大船を買 い入れる」。「この種の組合はその数が多く……親船を牽いたり錨を積み込んだりするための 小舟を若干ずつ所有し……一定の賃金を支払って多数の人々[漁民]を雇傭して」行われてい る(愛宕前同2、p.169)。

いままでみてきた船の構造や大きさ、使節の構成、そして寄港地とその産物以外で、海上交 易についてまとまりのある記述は極めて少ない。たとえば、寄港地における海上交易品の取 引や商慣習、統治者の海上交易管理、外国人居留地の運営などといったものは、等閑に付さ れているかにみえる。それでも、いくつか注目される記述を摘記すれば、次の通りである。 『東方見聞録』の南海航路において、詳述されている交易港には、次のようなものがある。 まず、マルコ・ポーロたちの帰帆の出発地となった「172 ザイトゥン(泉州刺桐城)」について、 「ここは海港都市で、奢侈商品・高価な宝石・すばらしく大粒の真珠などをどっさり積みこんだイ ンド海船が続々とやってくる港である。またこの海港には、この地の周縁に展開しているマンジ 各地[長江以南]からの商人たちも蝟集してくる」。「キリスト教諸国に売りさばこうとして、アレ キサンドリアその他の港に胡椒を積んだ1隻の船が入港するとすれば、ここザイトゥン港にはま さにその100倍にあたる100隻の船が入港する。その貿易額からいって、ザイトゥン市は確実に 世界最大を誇る二大海港の一であると断言してはばからない」。 カーンが徴集する税金ついて、「このザイトゥン市および海港から徴収する税収入といった ら、それこそとても大した額にのぼるのである。それというのも、インドから入港する海船はす べて10パーセントの輸入税、すなわち積載する全商品・宝石・真珠の価格の10分の1を徴収され る規定であるし、さらにそれに加えて商品税として細貨は30パーセント、胡椒は44パーセント、沈香・ 白檀そのほか嵩のはる粗貨は40パーセントをそれぞれ納入しなければならない」とされる(以上、 愛宕前同2、p.114)。 「196 堂々たるカイル市〔加一〕」では、このりっぱな大都市に「西方のコルモス・キシ・アデン その他アラビア各地から、馬匹その他の商品を舶載してくる海船は、どれも皆この地に寄港す る。それというのも、カイル市はすこぶる地の利をえた海港であり、取り引きに便宜な市場をな している……この王の統治は、正義を尊び、特に外国からやってくる異国商人を保護し、彼等 に平等の待遇を与えている」という(愛宕前同2、p.211)。 「197 コイラム王国〔倶藍国〕」も、カイル市と同じように、東西の海上交易人が行き交うところ であるが、ここには若干のキリスト教徒やユダヤ教徒がいる。 「207 スコトラ島」には、この時代、大司教がおり、島民はキリスト教徒であった。そこは、後述 するように海賊市の港でもあるが、「この島へは、賈販の貨物を大量に携えた商人が、多数の 海船に来って陸続とやってくる。彼等は島の土産を買い付けて帰り、莫大な利益をあげてい る。アデンに向かう商船で、この島に立ち寄らないものはない」とされる(愛宕前同2、p.233- 4)。 ▼西方のターミナル=アデン、ホルムズ▼ 「211 アデン王国〔阿丹国〕」では、中継交易港として、その以遠における接続が示されてい る。ここの住民は「すべてイスラーム教徒で、キリスト教徒を嫌忌する」。「この国には、貨物を 満載したインドの商船をことごとく入港せしめるにたるだけの海港があり、多数の商人がそこ へ蝟集してくる。商人はこの海港でその商品を小舟に積みかえ、7日間ばかりかかって河[紅 海]を遡上する。7日目に商品を小舟からおろして駱駝に駄載し、さらに陸路で……30日目に 一名ナイル河とも称せられるアレキサンドリア河に達する」。そうすれば容易にバビロン、この 場合カイロにいけるとする。 この「アデン港からは、また商品と商人を載せた多数の海船が、インドの諸島に向けて出帆 する。この港からインドに向かう商人は、高値をよぶアラビア軍馬やあるいは2つの鞍をつけて も平気な駿馬を多数に輸出して、非常な儲けをあげている。これら商人が良馬1頭をインドで 売却する値段は、実に銀100マルクもしくはそれ以上にものぼるのである。[ただ、]アデンのスル タンは自国に出入するこれら商船・商人に重税を課し、それから莫大な税収入を得ている」と する(以上、愛宕前同2、p.252)。 [214 カラトゥ市〔伽力吉〕」は入港船管理を厳しくしているという。 「215 コルモス市〔忽里模子〕」は簡単な内容となっており、この港すなわちホルムズの繁栄ぶ りは「38 大傾斜地帯について」において示されている。「この港には、各種の香料・宝石・真珠・ 絹布・金欄織・象牙そのほかの商品を船舶に満載した商人がインドからやってきて、コルモス 市中でこれを売却する」という。 こうした一般的な指摘に続けて、「彼ら海商から直接に買い入れた商人は、更にこれを第3の 商人に転売し、かくしてこれら商品が世界各地に出回るわけである。実際コルモス市は貿易の 殷盛な都市である。この地方には、なお多くの都邑・町村があるが、いずれもコルモス市の管 轄下に属している」という重要な指摘がみられる。コルモス市は、それが有力な中継交易港で あるだけでなく、交易都市国家として自立し、支配地を持っていることが示される。 さらに、コルモス市「なにしろ太陽が灼熱しきっているのだから、たまらなく暑く、それに至って 不健康地でもある。外国商人が不幸にもここで客死するようなことがあれば、その貨財いっさ いは没収されて王の所有に帰する習わし」があるという。この習わしは中国の海港においても 同様であったと注釈されている(以上、愛宕前同1、p.78)。 すでにみたように、『東方見聞録』には南海航路の38か国・市・島が紹介されるが、そのうち 海上交易からみて詳細な内容となっているのは、東南アジアよりもインド洋、それも西アジアあ るいはイスラームの国・市・島である。それらはイスラーム教徒の海上交易人が長年にわたっ て活躍した地域であり、それらの交易情報のほとんどは既知のものであり、マルコ・ポーロが それを取り込んだにすぎないかにみえる。

『東方見聞録』は、スリランカを超えインド洋に入ると、海賊の話が登場する。それが取り上 げられているのは、南インド・マラバール海岸地方の「199 エリ王国」、「200 メリバール王国 〔南毘国〕」、「201 ゴズラート王国〔胡茶辣国〕、「202 ターナ王国〔都奴阿国〕」、そしてソマリア 沖の「207 スコトラ島」である。 「200 メリバール王国〔南毘国〕」とその地方には、海賊の根拠地があるらしく、次のように詳 しく述べている。「毎年100艘以上もの船が、海賊を働くために、外洋に出動する。彼等は凶悪 な海賊なものだから、よその船を見つけ次第これを捕獲し、乗り組み商人を掠奪する。彼等は この海賊行に妻子を同伴して出洋し、夏季の間ずっと海上にあって商人に甚大な妨害を与え る。この多数をたのんで横行する凶悪な海賊船は、洋上をあちこちと游弋しつつ、商船を狩り 出したり、または待ち伏せしたりするほか、海上に非常線を張るという奸悪な手段をも採るの である。すなわち彼等は、相互間に約5マイルの間隔を保って海上に散在する。したがって、20 艘ばかりが出動してこのように排列すれば、100マイルにわたる海域がその偵察圏内におかれ ることになる。彼等は商船を見つけると、すぐ互いに蜂火を挙げて合図するものだから、どんな 船でもこの偵察線を突破して彼等の魔手から脱出することはできない」。 「しかし、商人の方でも、これら海賊のやり口をよく心得ており、かつこの地区はどうしても通 過しなくてはならないかを知っているから、十分に武装し装備を固めてこの海域に向かうため、 たとえ海賊の網の中に陥ったとしても、さのみ恐怖することはない。商人たちは奮闘して自己 の船をまもり、海賊に多大の損害を与える。しかしそうだといってもむろん、時には商船が海賊 の手中に拿捕されてしまうことも免れない。海賊は商船を捕獲すると、積み荷もろとも船を押収 するが、乗り組みの商人には危害を加えず、ただこう言うのである。『帰国してもう一度財産を 仕上げ直すのだ。でも多分その財産も我々が頂戴することになるだろうよ』」(以上、愛宕前同 2、p.220-1)。 ここで重要なことは、商船が厳重に武装していたことであるが、それがどのような武装であっ たかは不明である。 「207 スコトラ島」は、東西からの交易船が寄港する有数の港であるばかりか、海賊が盗品を 売りさばく泥棒市の港となっていた。「この島へは、洋上を游弋して仕事を果たした海賊たち が、多数その船を操ってやってくる。彼等はこの島で野営しつつ、その掠奪品を売却するので あるが、この盗品は実によく売れる。それというのも、キリスト教徒である島の住民はこの盗品 が偶像教徒やイスラーム教徒から劫掠されたものでこそあれ、キリスト教徒から奪われてきた ものではないことを知っているので、どしどしそれを買い取るからなのである」。 その一方で、「この島のキリスト教徒はほしいままに魔術を行なっている」らしく、「たとえば、 海賊船が島民に何か危害を加えようものなら、彼等はさっそくこの術によって海賊船を抑留 し、完全な賠償がなされるまでは決して島を去らしめない(あるいは海賊船が既に島を離れて 航海中であるようなら、たとえ順風が吹いていても、彼等はただちにそれを逆風に変え、その 結果やむなく島に引き返さざるを得なくさせてしまう。このように彼等は欲するがままの風を吹 かせることができる」という(以上、愛宕前同2、p.234-5)。 ▼マルコ・ポーロ『東方見聞録』の成立▼ マルコ・ポーロは、1295年ヴェネツィアに帰り、世界旅行の体験を聞かせるなかで、「ほら吹 きマルコ」と呼ばれながらも、著名な市民となる。1294年、ヴェネツィア海軍がジュノバ船3隻を 拿捕したことから開戦となり、マルコは従軍を志願してガレー船艦長の指揮顧問官(どのような 役割なのかは不明である)となって戦闘に参加する。しかし、1298年9月のダルマティア海岸ク ルツォラ島(現コルチュラ島)沖の海戦に破れ、ジュノバの牢獄に繋がれる。 この牢獄生活のなかで、周知のように、『東方見聞録』は「父ニコロのもとから上記の旅行メ モを取り寄せ、これに基づく口述を同室の囚人ピサの物語作者ルスチケルロになしつつ、それ を書写せしめた。この手抄本がすなわちこの『見聞録』の祖本をなすのである。この祖本から おそらく数種の第2祖本が作成されたことであろう」という代物である(愛宕前同1、p.352)。そし て、愛宕松男注訳『東方見聞録』は、最も重要なテキストとされるパリ国立図書館本、すなわち イタリア語がかった中世フランス語で書かれた14世紀の写本の、イタリア語訳の、さらに英訳 を全訳したものである。 愛宕松男氏は、『東方見聞録』の短所について「物語作者の手を経ているのだから、物語ふ うの章句が本書の随所に見られる」ことは避けられなかった。また、「それとともに今1つ、文章 の単調さが本書の内容までを低俗視せしめる理由になった点」は、当時いまだ「散文体が確立 していなかった」からである。「以上、あれこれ数えられる中世ふうな色彩が、時代を下って中 世から離れるにつれ、ますます本書の信憑性を減少せしめていった」と指摘する(愛宕前同1、 p.345-6)。 『東方見聞録』を海上交易の側面に限っていえば、すでにみたように船の構造や大きさ、使 節の構成、そして寄港地とその産物については、それなりに多くの知見がえられるが、それが 当時における西アジア人が持っていた知識を上回る内容となっていたとはいいがたい。なかで も、寄港地における海上交易品の取引や商慣習、統治者の海上交易管理、外国人居留地の 運営などといったものを欠落させているとき、そこに斬新性を認めることは出来ない。 わけても、マルコ・ポーロら一行は中国で蓄財した巨額の財産とともに、多種多様な珍奇で高 価な東方産品を持ち帰ったとされている(それを否定する見解もある)。そうであったからこそ、 彼は著名な市民となり、ガレー船艦長の顧問官にもなれたのであろう。それにもかかわらず、 自分たちの商いについては、まったくふれようとなしない。それだからこそ「ほら吹きマルコ」と 呼ばれることになったのかもしれない。 なお、ガレー船艦長の顧問官について、愛宕松男氏より早く全訳を試みた青木富太郎氏は 「当時、軍艦は都市の有力な貿易商が、自分のぞくする都市や商船を敵からまもるために、自 分らで武装しかつその維持費をも負担する習慣であった。ポーロ家でも、このような軍艦を1 隻、ヴェニス艦隊のうちに加えていた。マルコ・ポーロは軍艦の紳士指揮官であったというが、 紳士指揮官とは艦長のかたわらにあって、必要におうじてその相談相手になるもの」であった としている(同訳『東方見聞録』、p.248、現代教養文庫、1969)。 ▼ローマ教皇への東方事情報告書?!▼ マルコ・ポーロとその『東方見聞録』のペルソナについて、さまざまな議論が行われてきた。確 かに彼らは謎めいているし、事績も不明な点がある。そこで、その議論のひとつの例を紹介し たい。 佐口透氏は、「マルコが生まれつき商人であり、アジアに憧れた大旅行家であったという通説 も何となく理解され難い。マルコはあてもなく東方へ旅行したわけではなく、また、マルコが中国 で商人として活躍したという証跡も乏しい……現にかれは帰国後も大々的な商業活動を営ん ではいないのである。マルコのなかに職業的意味での商人の姿を見出すことは困難である。 『世界の叙述』[『東方見聞録』のこと]のなかには商業の記事は少なく、マルコの商人としての 性格は稀薄である」と断定する(同著『マルコ=ポーロ 東西を結んだ歴史の証人』、p.193、清水 新書、1984)。 このように、『東方見聞録』、特にその「第6章 南海経由の帰国航路」を検討するとき、マル コ・ポーロが一人前の商人であったかどうについて疑問を抱かせる内容となっている。しかし、 彼が生まれつき商人でないとしても、商人になろうとすれば、そのために与えられた時間と環 境は十分にあったはずである。したがって、『東方見聞録』の内容がそう感じさせたとしても、彼 が商人でなかったということにはならない。 さらに、佐口透氏は「『世界の叙述』の主要なモティーフは、世界最強の皇帝クビライの讃 美、東方キリスト教徒情報の収集、中世ヨーロッパ人のだれもが知らなかった東方世界の驚 異の紹介であった」とする(佐口前同、p.205)。そうした内容となったのは、「ポーロ家の3人は いや応なしにクビライの臣下となることを命ぜられ、拒否できなかったのである。他方……クビ ライをキリスト教に改宗させる任務やキリスト教を元朝に普及させるための情報調査を、ロー マ教皇から命ぜられていた」からだとみているようである(佐口前同、p.195)。 そのなかでも、彼らが敬虔なドミニコ修道会のキリスト教信者だったところから、「『世界の叙 述』の冒頭から終末までの文脈のかなめには、カトリック伝道のための東方キリスト教徒事情 調査、伝道の障害物と考えられるイスラム・仏教に関する情報が組織的に組み込まれている ……[したがって]『世界の叙述』はローマ教皇に提出さるべき東方事情の調査報告書ともいう べき性格をも持っている」とする(佐口前同、p.200)。 こうしたことから、彼らは東西の皇帝の交換使節、あるいは二重スパイだといった、うがちが 生まれることになる。また、およそ交易情報なぞは「東方世界の驚異」の付けたり、あるいは 「つま」ということになる。案外そういったことであったかもしれない。 ▼『聞き書き・マルコ・ポーロ東方旅行』の意義▼ 海上交易の側面に限ってみたとき、『東方見聞録』に欲求不満を感ぜざるをえない。それに はそれなりの理由があったであろう。『東方見聞録』として成立した後、さまざまに取捨選択あ るいは加除訂正されたとしても、まずはマルコ・ポーロが口述した内容にそもそも限界があった からであろう。次いで、彼から聞き取りして文章に起こした、物語作者ルスチケルロの関心が 関わっていよう。 マルコ・ポーロにとって南海航路が船旅の初体験であった。そのため、彼にとって海上交易 あるいは航海事業の知識を吸収するのが急務であったことは、明らかである。その場合、それ ら知識はイスラーム教徒の商人から学ぶしかなかった。しかし、そのイスラーム教徒の海上交 易人とその活躍ぶり、そして彼らの商業制度をいやがうえに凝視せられていたにもかかわら ず、それらについて『東方見聞録』はまったくと言っていいほどふれていない。これは、不思議 なことであり、異常といってよい。それが『東方見聞録』の最大の短所あるいは欠陥といえるか もしれない。 マルコ・ポーロは、帰途26か月のなかで、海上交易あるいは航海事業の知識を十分に吸収 していたとみるのが、順当であろう。それは彼の旺盛な好奇心と的確な観察力、論理的な整 理、そして饒舌な口述からみて当然といえる。しかし、それを口述したのか、しなかったのか は、闇のなかである。それをあれこれと口述したが、物語作者ルスチケルロが関心を示さなか ったため公表にいたらなかった。そうではなく、それをまったくあるいは少ししか口述しなかった ということもありえよう。その理由は、ヴェネツィアの交易敵であるジュノバやピサの商人に対し てばかりでなく、商人として蓄積した知識を「交易財産」として秘匿しようとしたからである。 青木富太郎氏は、「この書のうちに、誇張した数字や叙述がある」のは「通説によれば、彼 [ルスチケルロ]はあまり批判力のない、活動的な人物であった。著述ぶりは非常に早かったら しい。要するに、いく分意識のひくい職業的文士であったこと」によるとしている。ただ、「この書 に見える誇張の責任は、マルコ・ポーロとルスティケロの両者がおうべきものだ、という以上の ことはのべられない」という(青木前同、p.257) そうしたことがない交ぜになって、『東方見聞録』における海上交易に関する情報は、結果と して、いわばありきたりのものになったといえる。それに加えて、物語作者の関心が「物語ふう の章句」に置かれ、それが記述の核心となり、次々と書写されるなかで肥大化し、海上交易に 関する情報は縮小されていったとみられる。 一般にマルコ・ポーロの『東方見聞録』というタイトルになっていが、その成立からみて、ルス チケルロの『聞き書き=マルコ・ポーロの東方事情』と呼びたくなる。また、海上交易の側面から みた意義はヨーロッパ人自身が書き記した東方交易資料としての意義、それがヨーロッパ人を して東方交易に駆り立てた意義にあるといえる。しかし、東方交易に出かけた商人や航海者 が、その実務において、それがどの程度役だったかは未だ判然としない。 (2005/02/25記)

【付記】マルコ・ポーロの中国船の記述(「第6章 南海経由の帰国航路」「173 ……まずインド通いの 海船について」)に関して、山形欣哉氏は次のような注釈を行っている(同著『中国造船技術の 航跡』、p.55-66、農山漁村文化協会、2004)。 「樅と松」:船材は「西洋では樅(ファー)を使うが、中国では杉を使う。松は強度や耐久性に 秀れ、構造材や甲板材として用いた」。 「60の船室」:「現代感覚で船室を考えてはいけない」。「船室の長さを6尺とし、片舷で15とす ると90尺(29メートル)となり船長に納まる。幅は4、5尺もあったろうか」。 「マストは4本が通常、補助マスト2本」:「西欧で増えつつあったマストからの連想で、旗梓を 全てマストと思うのは無理からぬことかも知れない」。 「13の水槽、つまり13の艙房」:「水槽という表現は誤りである」。 「いつも空のままにしてある艙房」:「荷物を積む甲板の下に、『圧紗』というバラスト(重り)を 積む空間」のことである。 「艙房間の仕切りはとてもがんじょうにぴったりとできているので、海水も1艙房を浸すだけで ……」:この記述から「中国の学者は『水密隔壁』を世界で最初に発明したのは中国である、と 誇っている」。 「二重造り」:「ポーロが後に述べているように、船底板が古くなると外側に新しい板を張るの は明代まで続き、官船は5年に一度点検し、この作業を義務づけている。最初から厚板を曲げ る手間を省いたと想像する二重張りにする例は、琉球冊封船に見られる」。 「最高300人から、以下200人・150人等の水夫」:「水夫と限定するのはおかしい。中国船は 経済性の高い船で、兵士や商人を加えて乗員としているようである」。 「積み荷の量も我々ヨーロッパの船を凌駕し」:「1268年、フランスのルイ9世は十字軍用にヴ ェネチアとジュノアに120隻注文している」が、その推定114トンから見ると「中国船は3倍以上の 積載量である」。 「多ければ6000籠、普通で5000籠の胡椒を積載」:「仮に籠も60kgとすると、従前の船の大き さに合致しそうである」。 「櫂」:「櫓の間違いである。秀れた推進具の櫓は中国の発明である」。 「10隻あまりの艀」:「英訳でbargeとあれば、愛宕氏の誤訳にはならない。しかし、……搭載 艇ではない。明代までの記録では『脚船』『橋船』が使われている」。 (2005/04/21記)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||