�z�[���y�[�W�� |

�ڎ��ɖ߂� |

| |

���t�B�����c�F�ɐ��܂ꤐ��E������遥

�@�t�����`�F�X�R��J�����b�e�B�mFrancesco Carletti�A1573-1636�n�́A1573/4�N�t�B�����c�F�ɐ����ꤐ��E����������l�ł���A �w���E���V�L�x�Ȃ���̂𐢂Ɏc���Ă���B

�@�ނ́A1594�N����1602�N�܂ł�8�N�Ԃł����āA�����ŁA���E���������B�X�y�C������o �����āA�A�t���J�̃J�|����F���f�A��A�����J�̃J���^�ց[�i�A�p�i�}����}����L�V�R���o�R���āA�A�W�A�̃t�B���s���ɍs����t�B���s�����璷�褃}�J�I��}���b�J��S�A���߂���B�S�A���烊�X�{�������������A���̋A���D���吼�m��̃Z���g�E�w���i���ŁA�I�����_�D�ɝ\�߂���A���� ���i!?�j���Ȃ�B

�@���̌�A1605�N���f�B�`�Ƃ̃g�X�J�[�i����t�F���f�B�i���h1��(�݈�1587-1609)�̗v������ ���āA�t�B�����c�F�ɋA��B���̃t�F���f�B�i���h1���Ɏ���̗��s�̑̌���邱�ƂƂȂ�B���̓��e��1609�N�ȍ~�Ɋ��s�����B�A����A�ނ̓��f�B�`�Ƃ̉Ɨ߂ƂȂ�A1636�N���N63 �����S���Ă���B

�@�J�����b�e�B�Ƃ̓A���b�c�I�o�g�ł��邪�A13���I���łɃt�B�����c�F�̋L�^�ɂ�����A15���I���ɂ͋M���m?�n�ɗ��Ă���B1570�N�ɂ́A7��A���e�i���Ǝґg���j�̈�ł���|���E�T���^�E�}���A�i���D���E����H���g���j�̐�����ɓo�^����Ă���B

�@�J�����b�e�B�́w���E���V�L�x�i�g���m�ŁA1958�j�̑�v���Љ�A����ɉ���ƍl�@���������������A�| ��Y���w���l�J�����b�e�B�x�i�哌�o�ŎЁA1984�j�ł���B���̂��߁A���̏����͓��R�����ƂȂ���A�| ��Y���̊ϓ_����Љ��Ă���B�܂��A�J�����b�e�B�̕����Ɖ| ��Y���̍l�@�Ƃ��A���R�Ƃ͎d��������Ă��Ȃ��B

�@�| ��Y���̏��������s�����3�N��A�G���Q���x���g�E�����b�Z�����A�J�i�E�u�c�T�N��w�J �����b�e�B���̓��m�����^�\����C�^���A���l�������G�g����̐��E�Ɠ��{�\�x�i�o�g�o�������A1987�j�����s�����B�����b�Z�����̏����́w���E���V�L�x�̓��{�Ɋւ��镔���𒆐S�ɏ� ��Ă���B�܂��A�| ��Y���ȏ�Ɋ����D�ق��Ă���A���������邪�A����Ȃ�ɎQ�l�Ƃ���B�����b�Z�����₻�̖�҂͉| ��Y���̏����ɂ��Ăӂ��Ƃ��낪�Ȃ��B

�@�t�����`�F�X�R��J�����b�e�B�mFrancesco Carletti�A1573-1636�n�́A1573/4�N�t�B�����c�F�ɐ����ꤐ��E����������l�ł���A �w���E���V�L�x�Ȃ���̂𐢂Ɏc���Ă���B

�@�ނ́A1594�N����1602�N�܂ł�8�N�Ԃł����āA�����ŁA���E���������B�X�y�C������o �����āA�A�t���J�̃J�|����F���f�A��A�����J�̃J���^�ց[�i�A�p�i�}����}����L�V�R���o�R���āA�A�W�A�̃t�B���s���ɍs����t�B���s�����璷�褃}�J�I��}���b�J��S�A���߂���B�S�A���烊�X�{�������������A���̋A���D���吼�m��̃Z���g�E�w���i���ŁA�I�����_�D�ɝ\�߂���A���� ���i!?�j���Ȃ�B

�@���̌�A1605�N���f�B�`�Ƃ̃g�X�J�[�i����t�F���f�B�i���h1��(�݈�1587-1609)�̗v������ ���āA�t�B�����c�F�ɋA��B���̃t�F���f�B�i���h1���Ɏ���̗��s�̑̌���邱�ƂƂȂ�B���̓��e��1609�N�ȍ~�Ɋ��s�����B�A����A�ނ̓��f�B�`�Ƃ̉Ɨ߂ƂȂ�A1636�N���N63 �����S���Ă���B

�@�J�����b�e�B�Ƃ̓A���b�c�I�o�g�ł��邪�A13���I���łɃt�B�����c�F�̋L�^�ɂ�����A15���I���ɂ͋M���m?�n�ɗ��Ă���B1570�N�ɂ́A7��A���e�i���Ǝґg���j�̈�ł���|���E�T���^�E�}���A�i���D���E����H���g���j�̐�����ɓo�^����Ă���B

�@�J�����b�e�B�́w���E���V�L�x�i�g���m�ŁA1958�j�̑�v���Љ�A����ɉ���ƍl�@���������������A�| ��Y���w���l�J�����b�e�B�x�i�哌�o�ŎЁA1984�j�ł���B���̂��߁A���̏����͓��R�����ƂȂ���A�| ��Y���̊ϓ_����Љ��Ă���B�܂��A�J�����b�e�B�̕����Ɖ| ��Y���̍l�@�Ƃ��A���R�Ƃ͎d��������Ă��Ȃ��B

�@�| ��Y���̏��������s�����3�N��A�G���Q���x���g�E�����b�Z�����A�J�i�E�u�c�T�N��w�J �����b�e�B���̓��m�����^�\����C�^���A���l�������G�g����̐��E�Ɠ��{�\�x�i�o�g�o�������A1987�j�����s�����B�����b�Z�����̏����́w���E���V�L�x�̓��{�Ɋւ��镔���𒆐S�ɏ� ��Ă���B�܂��A�| ��Y���ȏ�Ɋ����D�ق��Ă���A���������邪�A����Ȃ�ɎQ�l�Ƃ���B�����b�Z�����₻�̖�҂͉| ��Y���̏����ɂ��Ăӂ��Ƃ��낪�Ȃ��B

|

|

| �t�B�����c�F�A1701���s �g���m��w�� |

�@�������Q�l�ɂ��Ȃ���A�����̌��Ղƍq�C�̊ϓ_����A�J�����b�e�B�́w���E���V�L�x �̂��炷�����܂Ƃ߂Ă݂�B�Ȃ��A�J�����b�e�B�����E����������⍑�X�ɂ��ẮAWeb�y �[�W�y3�E1�E1 �X�y�C���A���̔j��Ɨ��D�̌��Ձz���y3�2�2 �|���g�K���u��q�C����v�Ɠ��A�W�A���Ձz�A�y3�E2�E3 �X�y�C���̃}�j���ƒ����E���{�Ƃ̌��Ձz�A�y��_�F��q�C����̓���A�W�A�D���z���ǂ��Q�Ƃ��ꂽ���B

|

| |

�@�J�����b�e�B�̐��E����́A���̂悤�ɐ��������B��q�̂悤�ɁA�ނ̍q�C�͂���� �ď����ŁA��8�N�Ԃ̂����q�C�ȂLjړ��͂킸��1���N���ɂƂǂ܂�A����ȊO�͌��Ւn�Ȃ� �ł̑؍��ƂȂ��Ă���B����͈ٗ�̋L�^�Ƃ�����B

| �J�����b�e�B�̐��E���q�L�^ |

| |

|

|

(�q�C����) |

|

�� |

| �X�y�C���z��D ���� ���H �A���n�DA �A���n�DB ���H �K���I�� ���{�DA ���{�DB �|���g�K���DA ���� �|���g�K���DB �I�����_�D |

1594�N1��8��

1594�N4��19�� 1594�N8��12�� 1594�N11�� 1595�N5�� 1595�N6�� 1596�N3��25�� 1597�N5�� 1598�N3��3�� 1599�N12�� ? 1601�N12��25�� 1602�N3��17�� |

�T�����J���E�o�����_ �T����e�B�A�S�� �J�^���w�i �p�i�} �J���I �A�J�v���R �A�J�v���R �}�j���E�O�`�J�r�e ���� �}�J�I �}���b�J �S�A �Z���g�E�w���i�� |

(19����) (30����) 1594�N9�� (2������) 1595�N6�� 1595�N6�� 1596�N6�� 1597�N6�� 1598�N3��15�� (20����) 1600�N3�� 1602�N3��16�� 1602�N7��7�� |

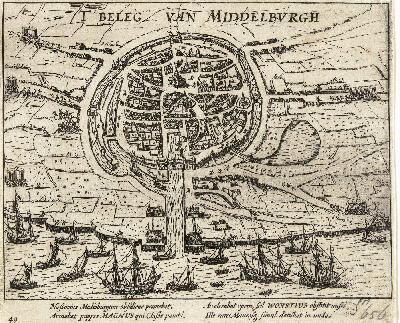

�T����e�B�A�S�� �J�^���w�i �p�i�} �J���I �A�J�v���R ���L�V�R�E�V�e�B �}�j���E�O�`�J�r�e ���� �}�J�I �}���b�J �S�A �Z���g�E�w���i�� �~�b�f���u���O |

80���� 3���� 60���� 3������ - 9���� 11���� 9���� 21���� - 21���� |

���z����T����e�B�A�S���Ŕ����A�J�^���w�i�Ŕ��遥

�@�J�����b�e�B�́A1591�N18�̎��A���e�̒��Ԃ̃t�B�����c�F���l�ɏ��l���K�Ƃ��Čق��A�Z�r�[������1593�N�܂ŏC�Ƃ���B1593�N�A���e���Z�r�[�����ɗ��āA�ꏏ�ɃJ�|����F���f�������s���ēz����Ղɏ]�����邱�ƂƂȂ�B����ɓ�����A�u400��ρi16���I�A�D�̐ύڗʂ̒P�ʂ������j�̏��D���肽�v�1��ς�4����1�݂Ƃ����̂ŁA���̑D�͖�100�݂ƂȂ�B

�@�Z�r�[�����̓X�y�C���̓s�s�A�J�|����F���f�����̓|���g�K���̂ł������̂ŁA�t�B�����c�F�����l���z����Ղ���ɂ͈��̎d�|�����K�v�ł������B�܂��A�ނ�̓X�y�C���l�̍Ȃł���s�T�l�̖��`�𗘗p����J�����b�e�B�͂��̕w�l�̏]�ƈ��Ƃ��ꂽ�B�������A���e�͂���������Ȃ��Ŗ��q�ƂȂ����B

�@�����āA�z��̔����ɂ͋��K�v�ł������B���̋���͎��R�����4����1��������������B�O�҂͋���̐������A�s�z������R�ɔ��邱�Ƃ��ł����B�����1��25����ށi�X�N�[�h�͋��݁j�x�����Ύ擾�ł����B��҂͘A�s�z���4����1���X�y�C�����ɍ����o���Ƃ��������ł������B�ނ�͎��R�����80�������Ă����Ƃ����B

�@1594�N1��8���A�O�A�_���L���B�[���͌��̃T�����J����f�E�o�����_���o�����āA19���ԂŁA�J�|����F���f�����̃T����e�B�A�S���ɒ����B�z��̔���������������ƁA�|���g�K���l�̓z�����l���������X�Ɠz���A�ꗈ���B

�@�J�����b�e�B�����͒j50�l�A��25�l�̓z����A1�l������100����ޔ����Ă���B����ȊO�ɁA���R����25����ށA�|���g�K���ɕ����A�o��16����ށA�J�^���w�i�܂ł̉^��21����ށA���̑��H���G���K�v�Ƃ����B���������ēz��w����p��1�l������170����ވȏ�ƂȂ����B

�@1594�N4��19���A����1�ǂ̓z��D�ƂƂ��ɃT����e�B�A�S�����o�����đ吼�m�����f�A3000ϲ����킸��30���Ԃł����āA���R�����r�A�̃J�^���w�i�ɒ����Ă���B���̊ԁA�z��75�l�̂���7�l�����S���Ă���B�ނ炪�J�^���w�i�œz���������Ŕ���J�������͕s���ł���B

�@�|�@��Y���ɂ��A�z����Ղł����u��̗��v�Łv�A�ʂ̃X�y�C���D�������Ă������i�������݁A�m���u���E�f�E�f�B�I�X����ܔM�̃p�i�}�n�������f���āA�y���[�ɉ^�Ԃ��ƂɂȂ����Ƃ���B����ł́A�z�ꔃ���t�������̑����͎ؓ����ŁA�����ԍς������ƂɂȂ��Ă��܂����A��i������悤�ɁA�����ł��Ȃ��悤�ł���B�����A�����b�Z�����ɂ��A�J�����b�e�B�̕��q��40�߰��Ă��̌����ɂȂ����Ƃ���B������M���������B�����40�߰��Ăقǖׂ����Ȃ����Ƃ������Ƃ����낤�B

�@�ނ�͏����ɂ����Ȃ܂�Ȃ���A1594�N��9���p�i�}�ɒ����A11���܂ő؍݂���B

���y���[�ł̏����ŁA��̉��ז_����ɂ��遥

�@���̑D�ɂ́u�X�y�C������p�̐���v���ς܂�Ă����B����̓y���[�̃����J�x���J�Ƃ����z�R����̌@���ꂽ���̂ł������B���m�̂悤�ɁA����͋����𒊏o���邽�߂ɗp����ꂽ�i�A�}���K�����@�j�B����́A�Ȃ߂���̑܂�35����ނ̐�����߁A������݂��Ɍ��т��āA���C�p�̔�ʼn�������傫�Ȕ��ɋl�߂��Ă����B

�@�唠�̏d����200����ׁi1�����=��50����ށj�ƂȂ����Ƃ������A���ꂪ�����ύڂ��ꂽ�������炩�łȂ��B����ɂ�������炸�A�q�C������Ȃ��̂ɂ����Ƃ����B���̑D�́A�r���A�Ƃ����������L�V�R�ɂ��Ȃ�߂��Ȃ��āA�K�E���i�n�E���j�i����ł��Ȃ��j�Ɋ�`���āA���̊C�݂łƂ��1����100-200����ނ�����≖���ʂɐςݍ��ށB�܂��A�J�J�I���̎Y�n�ł���T���E�T���o�h�����x�̃A�J�t�g���Ƃ݂���`�ɗ�������Ă���A�J�����b�e�B�����͂����܂��̃J�J�I�����������B

�@�J�����b�e�B�ɂ��A�A�J�v���R�̍`�̔������A���S���ɋ��Q������̂́A�����ł̐����͕s�����ł������Ƃ����B�A�J�v���R�ɂ́A�X�y�C������͑@�ې��i���A�y���[����͋₪�A�t�B���s������͒������i���^�э��܂�Ă����B���L�V�R�̕����Ƃ��Đ��т��ǂ���A�܂��y���[�ɓ]�o����Ȃǂ���A�����Ȃ����Ə����Ă���Ƃ����B

�@�ނ��240ϲٓ����̃��L�V�R�E�V�e�B�Ɍ������B�ނ炪�K�ꂽ���A���݃\�J���ƌĂ��A�h�D�I���i�J�e�h�����A1573�N�N�H�j�̂���L�ꂪ�������A�����{�a�i�������{�a�j��C�G�Y�X����R���b�W�������ݒ��ł���A�܂������{�a�ɂ̓A�X�e�J�̉��e�B�\�b�N�i�݈�1481-86�j�̐Ƃ����傫�ȉ~�`�̐Δ�i���݁A�����l�ފw�����قɂ���B���z�̐���̓A�X�e�J�̗�Ƃ͕ʂ̂��́j���������Ƃ����B

�@�ނ́A���L�V�R�̎Y���ɂ��ď����Ă��邪�A���ʃR�`�j�[���ƌĂ��u�T�{�e���̈����t�ɂ������ȍb�k���m���ʂ͊L�k���Ƃ����n����̎悳�������P���~�V�ɂ��āA�X�y�C���l�͓y�l���甃���A�Ŋւ̂悤�Ȍ��قɏW�߁A�X�y�C�����̈�ŕ����������ɂ߁A������A������D�ɍڂ��ăX�y�C���ɉ^�ԁB���̗ʂ͖��N16�ݽ1����ނ�25����ށk�̔��l5000-6000�ŁA60������ނł������v�Ƃ��Ă���i�|p.42-3�j�B

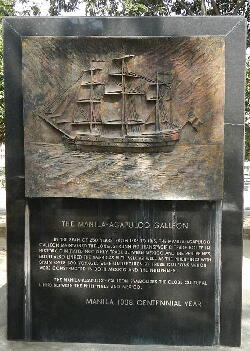

�����L�V�R����A��g���ɉ����āA�t�B���s���Ɍ�������

�@�J�����b�e�B�����ͤ���L�V�R��1595�N��6�����痂1596�N��3���܂�9�������߂�������A�����̗\���ύX���Ĥ�t�B���s�������Ɍ������B����́A���N�t�B���s������A�J�v���R�ɋA���Ă���2�3�ǂ̑D�������������炵�Ă���ƒm��������ł������B�������A�ނ炪�t�B���s���̏o�����ɂ́A�������̑傫�ȓ�ւ��������B����������������̂ɁA���z�̔�p�����������ƌ����邪�A����͏Љ��Ă��Ȃ��B

�@�t�B���b�s���ɍs���ɂ̓��L�V�R�̕����̋����K�v�ł���������̋��̓t�B���s���ɉi�Z��������n�q����D�̑D���ł��邩�ł�������i�Z����ꍇ�ͤ�^���̓X�y�C���������ł�������ނ��͂����ɓ��Ă͂܂�Ȃ������̂ŁA�K���I���D�̑D���ƌ����ĕ��e�͖C�p����J�����b�e�B���b���Ƃ��Čق��邱�ƂƂȂ�����������A�����͕ʂ̑D�����Ƃ����B

�@�|�@��Y���������悤�ɁA�ނ�̕���D���̉��ɓ������Ƃ���A�D����2�l���̕�����̂������ƂɂȂ�B�Ȃ��A�����b�Z�����ɂ��A�J�����b�e�B�̖�E�͕ۈ��m���Ə̂���Ă���B

�@����ɁA�A�J�v���R����}�j���Ɏ����o�������̊z�ɂ��������������B�t�B���s���ɏZ��ł����l��������ɒ�Z���傤�Ƃ���l���Ɍ��褔N�z50������ނƂȂ��Ă����B���̊z�́A�Z��ł���l�ɂ̓��L�V�R�ɑ��������i�̑���Ƃ��Ĥ�܂��Z�����Ƃ���l�ɂ͐����⎖�ƂɕK�v�Ȏ����Ƃ����ł��������������J�����b�e�B�����͂��̂ǂ���ł��Ȃ������B

�@����ɂ�������炸�A�ނ�͊C�R�m���Ƃ������i�ł����āA�������狖�^�����Ă���B�ނ�͉��m���ɂȂ�����A�m���ɂȂ�����Z�������A�K���I���D�̏�g���ɂ͎��I���Ռ���F�����A���ꂼ��̒n�ʂɉ����������o���z����߂��Ă����ƌ�����B

�@���̂������ŁA�e�q�͂��ꂼ��50������ނ��g�т���������c��̋��͑D���Ɉ˗����ăt�B���s���܂ʼn^��ŖႤ���ƂɂȂ����Ƃ�����D���́A���������˗��𑽂��̐l�X����đ����ɓ����������Ƃ���A���̊z��1�l100������ނ���ł�������D���́A100����ނɂ���2����ނ̎萔���������Ƃ�����D���͑����Ȏ�����ƂȂ����B

�@1596�N3��25���A�J�����b�e�B�炪���D�͊��͂ƂƂ��ɏo���A6000ϲق���H�A�����琼�Ɍ������Đ������ɏ���āA�����Ԃ镽���������ɍq�C���āA3�����Ńt�B���s�������ɓ�������B�����A���H(�K���I���̓}�j������`�ł�����)�͖k�������m��傫���I��������Ȃ��̂ŁA6������v�����B�ނ�̑D�́A76���ڂɃt�B���s����������950ϲٗ��ꂽ�A�}���A�i�����ɍs������Ă���B���̐l�X�����M�ɏ���āA�H�ו���S�̏��Ђƌ������悤�ƁA�D�ɌQ�����Ă����B�������M�̓_�u���E�A�E�g���K�[�ł������B

�@������1�̒֎����N���顑D�ɂ́A�t�����V�X�R��J�v�`���h����m�ƌĂ��C���m��25�l����Ă����B����1�l���A�Ƃ����ɓ��Ɏc���ĕ�����`���悤�ƌ��ӁA�c���m�̋������ē����̃{�[�g�ɏ��ڂ��Ă��܂����B���̏C���m�̈������߂����đ呛���ƂȂ�B���N�A���̏C���m�����Ɏ��c���ꂽ2�l�ͤ��ʂ̓S�ƌ������ꂽ�B

���ݕ��X�y�[�X�̊��蓖�Ă��Ȃ��A���L�V�R�ɖ߂ꂸ��

�@�J�����b�e�B�炪�}�j���ɗ����̂́A�����Œ������瑗���ė������Y���ʂɔ������꤃��L�V�R�Ɏ����A�邱�Ƃɂ�������������A�ނ�͏��l�ł���Ȃ���A�}�j���ɗ��Ă͂��߂āA���L�V�R�����i��A��������@���Ȃ����Ƃ��m��B���L�V�R�ɍs���D�ɁA�ݕ��𓋍ڂ���X�y�[�X�����蓖�Ă��Ă����̂́A�}�j���ɋ��Z����X�y�C���l�݂̂ł������B�ނ�͏�g���ł������̂ł�������A�����������㗈�q�����D�ɍď�D���āA���L�V�R�ɖ߂�悩�����Ǝv���邪�A�����͂���Ȃ������B

�@�J�����b�e�B�����́A���{���o�R���Ē����ɕ���������Ń|���g�K���D�ɏ���ă��X�{���ɍs�����ƌ��S����B�����ŁA�����ׂ̂��ׂĂ���̖_���݂ɑւ�����A�����ɓ��{�D�ɏ�荞��Ť�܂�����Ɍ��������

�@�ނ炪�A�}�j���łǂ̂悤�Ȃɏ��������A�܂��ǂꂭ�炢�̋�̖_���݂���ɂ������A�����Ă��������肾�Ăœ��{�D�ɏ�荞���A�����Ă��̓��{�D���ǂ��������D�Ȃ̂��́A�܂������Љ�����Ă��Ȃ����A�l�@������Ă��Ȃ��B���Ɏc�O�ł���B�����A�ނ炪��荞���{�D���A�}�j���ł̓\����(���邢�̓\���})�ƌĂ�ł��邱�ƁA���̑D�����[���b�p�D�Ƃ͈قȂ邱�Ƃ��ڏq��������i����͌�q����j�B

�@�Ȃ��A�����b�Z�����ɂ��A�J�����b�e�B�͓��{��K��邱�ƂɂȂ�������ɂ��āA���̂悤�ɋL���Ă���Ƃ�����u�|���g�K���l���X�y�C���l������w�}�ł��Ȃ����R�̍��ł�����{�������悸�s�����߂ɤ����Ӥ�����ɓ��{�D�ɏ�荞�ނ��ƂɂȂ�����B����ɑ����āA�u���̍ێ������́A���ł����i���{�j����͓�Ȃ������������]�ނƂ���ւ��s�����Ƃ��ł��邾�낤�ƍl�����v���������Ă���i�����b�Z��p.54�j�

�@�J�����b�e�B���u���{�����Ȃ��s����Ƃ���v�́A�����������Ă̓|���g�K�����̗L���邢�͓�����Ƃ��铌�C���h�̒n�ł���B���łɐ��C���h���ꉞ���V���Ă����ނ�ɂƂ��āA���C���h�ɑ������c�����Ƃ͏��l�Ƃ��Ă̐��E����Ƃ��������ƂȂ�B����́A�}���R�E�|�[���Ƃ͈���āA��ɊC�H�ł����Đ��E����������ƂɂȂ�B�ނ�ɂ́A�u�X�y�C���l��|���g�K���l�ɂ���ĊJ�ꂽ�V��������ɁA�����������Ă���̂��Ƃ����ւ�Ɗ�тƂ��������v�̂ł���B

�@��X�y�C���Ȃ�тɃ|���g�K�����������q�C�p������������J���������߂ɐ��E��������邱�����\�ƂȂ褐��E�̏����������Ɏ�������X�y�C���l�ƃ|���g�K���l�����ɐ��E����̗���������̂ł��顂���䂦�ɗ����������ɍ����]�����Ă����߂��邱�Ƃ͂Ȃ��c�c4�N�ȓ��őS���E������ł���Ƃ����A���炵���̌����������邱�Ƃ͂����������ƂȂ̂���Ə̎^����i����A�����b�Z��p.58-9�j�

���J�����b�e�B����������{�D�̔��ƑǁA�q�C�p��

�@�J�����b�e�B���q�́A1597�i�c��2�j�N5���}�j�����o�����Ă킸��30���ŁA����6���ɒ���̉����ɒ����Ă���B

�@����ɒ����ƁA���{�̃{�[�g����q��ו����^�Ԃ��߁A喏W���Ă����B�������{�l�̓t�l���Ă�ł����B����̓��[���b�p�̃{�[�g�Ƃ͂܂������Ⴂ�A�u����C�Ɍ�������̃{�[�g�̈�[�ɗ�����݂��w�������ɂȂ褃I�[���͏�ɐ����ɂ���v�Ɓi�|p.63�j�A�`�n�D�ƘE�A�����Ă��̑��������������Ă���B

�@���{�l�́A16���I���A��D���\�����A���D���t�l�ƌĂ�ł����B�|�@��Y���͓��m�����҂Ƃ������ꂩ��A�\�����Ȃ�p��̓}���[�ꂩ��o�Ă���Ɖ������B�����b�Z�����̓\�}�Ƃ��Ă���B

�@�J�����b�e�B����������{�D���A���[���b�p�D�Ƃ̑Δ�ŁA���ɒ���������͔��ɂ������Ƃ�������̖͎��̒ʂ�ł���B

�@�u����́A�Ƒ��̕������l�̂��̂��}�b�g�̂悤�ɐD������������|�̖_�ŕ⋭������������悤�Ƃ���ꍇ�ɂ́A������ڂ߂�悤�Ɍ����̂ł���c�c�����g���悤�Ƃ���ꍇ�ɂͤ���l���w��ɓ˂����ݤ���̕������琨���悭�p���ƊJ������c�c�O���̔��̓��[���b�p���D�ŗp���Ă�����̂��ꡂ��ɂɏ���������ǂं��k�̑���l�͓��l�ł���c�c����ɂ͉��������Ȃ��̂ŁA�D�̑傫�ȓ��h���x������Ȃ��v�

�@�����ɂ��āA�u�Ƃ͏����C���r��Ă����₷�����������Z������댯�����顂����őƂ�g����ی삵�j���h�����߂ɤ2�{�̑傫���đ��������I�[���̂悤�ɍ���̈���̑����瑼���̑��ɂ����n����V��̗ǂ����ɂ͂���𐅒��[�����߂āA�g�����������顂����̗��͓������D���x���Č��������h��h���v�

�@����ɁA�O�̓h����[�U�ނɂ��āA�u���[���b�p�̑D���^�[�����}�X�g��D�̂ɒ�������O���⌄�Ԃɓh�����褋l�߂��肷��̂ɑ�����{�D�ł͐ΊD�Ɩ��Ɩ���������荇�킹���Z�C�E�L�Ə̂���h�����[�U�܁m����A�܂��͂��n��p�����͖ؐ��ł��邪�����ɂ��郍�[�v�����ăW�E�[�ƌĂԁA���S����Ȋ���Q�荇���ėp���Ă���v�

�@�܂��A�q�C�p�ɂ��Ăͤ�u���{�l�͒n�}���g��Ȃ���Τ�A�X�g�����[�x���p���Ȃ��Ť���ɂ����ẲȊw�I�m����L������ƃR���p�X�Ƃ��g���čq�C����c�c�A���A���ƃR���p�X�Ƃ̎g�����̓��[���b�p�l�̕��@�Ƃ͈Ⴄ�c�c���퐻�̃R���p�X���ɉ����Ŗ������c�c�����ɔ��̉H���炢�̔����S�Ђ����邪����̈�[�͉s���Ƃ��褑��[�͒Z�����Ă��顐��\�ɕ������̓S�Ђ̈�[���A���ɐG���Ƃ��邮�����Ĥ�_�̐ۗ��Ŗk�����w���v�B

�@���������ɂ�������炸�A�u�ޓ��̓��[���b�p�l������Ă���̂Ɠ��l�ɍq�C���Ă���̂����顃J�����b�e�B�̊��Q���Ă���Ƃ�����m�A�|�@��Y�����n�ꌾ�Ō����Τ���[���b�p�l���V�̂�����ɑD��i�߂Ă���̂ɑ�����{�l�͕��ƊC��Ƃɑ��k���Ȃ���q�C���Ă���v�Ƃ����i�|p.67-8�j�B

�@�����ŁA�J�����b�e�B���q�ׂĂ��铖���̓��{�D�ɂ��Ă̐����͂����ނˑÓ��ł���A�����ɑ������͗]���ƂȂ�̂ŏȗ�����B

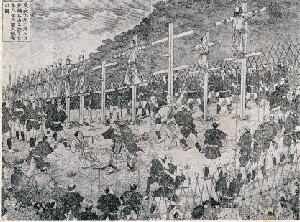

������26�l�}���̌Y������w�A���N�l����

�@�����b�Z�����́A���̔ᔻ�ɂ��āu�`����@���ƍ��Ƃ̗��Q����{�ɂ����Č��т����邱���ɁA���l�Ƃ��Ă̑����Ƃ����ϓ_����댯��k�������v�ƌ��Ȃ��i�����b�Z��p.108�j�B

�@�J�����b�e�B����������ɒ����A�����O��1597�N2��29��(�c��2�N1��13��)������c���̖����͂��܂��Ă���A1598�N9��18��(�c��3�N8��18��)�ɏG�g�����S�������ƂŏI���B���{�R�������̒��N�l��f�v���Ă����B

�@�J�����b�e�B�́A��������ɂ����Ă݂��邪�A5�l�̒��N�l���킸��12����ނł����čw�����Ă���B�ނ����炳���A�C���h�̃S�A��4�l�����R�l�Ƃ��ĉ�����A1�l���t�B�����c�F�܂ŘA��A�����B���̒��N�l�̓A���g�j�I�Ƃ����A�w���E���V�L�x���M���A���[�}�ɂ���Ƃ��Ă���B

�@�ނ́A�S�A���烊�X�{���Ɍ������D�ɂ̓A���g�j�I�̂ق��ɁA���{�l1�l�ƃ��U���r�[�N�̍��l1�l���A�ڂ��Ă���B�ނ�2�l�̑f���A���g���ƂȂ����o�R�A�S�A�o����̐����ɂ��Ă͏������Ă��Ȃ��B�Ȃ��A���X�{���Ɍ������D�̑D���ɁA��]4�l�̉^���Ƃ��āA�S�A�̉ݕ���1000��̨ƁA�C�^���A��7�ޭص�����x�������Ƃ��Ă���B

�@�J�����b�e�B�͏G�g��\�N�ł��������A�������������Ɉ���������炷�A�u�����Ȑꐧ�N��v�Ƃ��ĕ]�����Ă����B�������N�N���́u�����Ȃ��킢�v�ł���ƌ������ᔻ����B���̑��A���̓C�G�Y�X��̐鋳�t�Ȃǂ̕��Q�l�ɂ��Ȃ���A���{����ɂ��Ă��Ȃ�ڂ����L�q���Ă���B����������b�Z�����������������ڂ͕����Ɍf�����y���z�̒ʂ�ł���B

���}�J�I���ǂɑߕ߂���A�܂����e���q�����遥

�@�J�����b�e�B�͓��{��9�����قǑ؍݂��āA1598�N3��3��������o�����A����20-25���Ԃ��炢������Ƃ����12���ԂŁA3��15���}�J�I�ɒ����Ă���B

�@�ނ́A�u���̔N�̓}�J�I�ݏZ�̃|���g�K���l�̑D�����Ȃ������̂ŁA���{���ɑ���ꂽ�D�ɏ��邱�Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ�B�������A���̑D�̑D���̓|���g�K�����Ђ̐l�ŁA���{�l���Ƃ��Ē����ɐ��܂ꂽ�҂ł������v�Ƃ����i�|p.88�j�B���̑D�ɂ́A�C�G�Y�X��̑m�E�҂ƃ|���g�K���̏��l�A���̑���ʐl�̋q�i����͉����j������Ă����B

�@�}�J�I�ւ̓r��A�D��ŁA�|���g�K���̏��l�Ɠ��{�l��g���Ƃ̂������ŁA�������N��������B����́A����|���g�K���̏��l�����{�l��g����1�l�J���A���܂ɂȂ������Ƃɂ͂�����B�|���g�K���l�Ɠ��{�l�Ƃ��A���ꂼ��60�l�قǎ�ɕ���������D���ƑD��ɏW�܂��āA��G�����ƂȂ����B����ɃC�G�Y�X��̑m�E�҂�����Ă͂���A�L���X�g���k�̓��{�l��������������Ŏ��Ȃ��������Ƃ����B

�@�J�����b�e�B�́A�����ȃ|���g�K���l�̑D�����g���ō\�����ꂽ�A�����ȃ|���g�K���^�̑D�ɏ�肽�������B�����͂�������ςȎ��Ԃɑ����������ƂƂȂ�B�|�@��Y���́A�|���g�K���l���}�J�I��S�A�ɂ����ăA�W�A�l�̏�����I�D���Ă��邱�Ƃɂ��ĔM�S�ɐ������邪�A�����̑D���Ɠ��{�l��g���������{���̑D���ǂ��������f���̂��̂��ɂ��Ă͊S���Ȃ��B

�@�J�����b�e�B�����̓}�J�I�ɒ����ƁA�C�G�Y�X��m��ƂƂ��ɖ锼�����ɏ㗤���āA���̃R���b�W���i�T���E�p�E���w�@����A���ݐ��|�[���V�哰�ՂƂ��Ēm����)�ɍs���A�����������S�ɕۊǂ��Ă��炤�B����̓}�J�I���ǂɖv������Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ł������B�Ȃ��A�C�G�Y�X��m�͌������ē`����p���҂��o���Ă���A���̎����̈ꕔ�ɐ��荞�܂����ƌ�����B

�@�J�����b�e�B�����ɂ��āA�ނ�̓}�J�I�ɖ����������X�y�C���l�ŁA��100������ނ̋������Q���Ă��褂���ŏ��������ăt�B���s���o�R�œ��{�ɋA�낤���Ă���Ƃ����A�\���L�܂����

�@�}�J�I���ǂ̓J�����b�e�B������ߕ߂���B����ɑ��āA�J�����b�e�B�́u�����B�̊y���݂ƍD��S�Ƃ����̂Ť�����̖��߂������褂���Ɉᔽ�����肷��悤�ȁA�@���Ȃ铮�@�ɂ�������̂łȂ��B���������̓C�^���A�����Ť���{�Ɠ��l�ȓƗ������痈��X�y�C����|���g�K������������ł��Ȃ����Ƥ���E�𗷍s���邱�Ƃ́A�����鍑���ɋ����ꂽ���Ƃł��锤���Ɠ������v�Ƃ����i�|p.100�j�

�@����3����Ɏߕ�����邪�2000����ނ̔������Ƃ�꤂܂��֑D���莟��C���h�ɍs���āA�S�A�ŕ����̋��ɏo��������̍ق�����Ƃ������u�ƂȂ����B

�@��������A�J�����b�e�B�ɂƂ��Ă̑厖���́A���A���g�j�I�̎��ł�������ނ�4�����ɂ킽���Ģ�̕a��������Ă���A1598�N7��20�����N57�Ŏ�������B�J�����b�e�B���⛌�������Ă������A�t�B�����c�F�l�Œ����ȕٌ�m�̌Z��ł���I���e�B�I��l���b�e�B���A�S�A���疈�N�o����{�s���̑D�ɏ�褃}�J�I�ɗ��Ă��邱�Ƃ�m�顔ނ�ͤ���{�ɍs���Ėf�Ղ����ׂ����悤�Ɗ�ށB

�@�J�����b�e�B�ƃl���b�e�B�͈ӋC����������ꂼ��ߐڂ����Ƃ���ɋ����\���17�����ԕ�炷���ƂɂȂ顓��{�Ɍ��������|���g�K���D���A�A�H�A����v�������ߤ1598�N�͓��{�����̑D���o�Ȃ����ƂɂȂ����B���{�s����\�肵�Ă������l�����́A�}�J�I��1�N�ԑҋ@�ƂȂ�����J�����b�e�B�͓��{�s���̔M�ӂ���߁A�C�^���A�ɋA�낤�Ə������͂��߂�����̏����̓C���h�ƃ��[���b�p�ƂŔ��钆���Y�i������邱�Ƃł������

�@�Ȃ��A�ނ�2�l�̓}�J�I�ŕ�����邱�ƂƂȂ邪�A1604�N�S�A�ōĉ�āA�����D�ɏ���ċA�����邱�ƂƂȂ�B���̑D�͂��łɂ݂��悤�ɃI�����_�D�ɝ\�߂���邪�A�l���b�e�B�̏����͕s��������B�Ȃ��A�J�����b�e�B�̓}�J�I�ŁA�C�G�Y�X��m�ŃC�^���A�l�ł���A���{���@�g�A�����b�T���h���E���@���j���[�m�i1539-1606�j�⒆���`���t���U���E�J�^�l�I�ɉ���Ă���B

�����l��\���A�L���ɏo�����āA��������

�@�}�J�I�̃|���g�K�����l�́A���{�Ɍ��D����������\�Ƃ��钆���Y�i���������ݤ���{���������肵����̋�ł����Ē�����S�A�o�R�ł����炳�ꂽ�C���h��[���b�p�̎Y�i���t���A��������{�ɔ���J��������Ē�������{�̎Y�i���C���h����[���b�p�ɉ^��ŁA�������Ă����

�@�����Ƃ̎������́A�}�J�I�̃|���g�K�����l���L���̒��ɏo�����čs��ꂽ�B���{���������i��4�5���ɤ���C���h�������i��9�10���ɗ��A����s�Ŕ����t����ꂽ�B����ͤ���{�����Ⓦ�C���h�����̑D�̏o���̎����ɍ��킹�����̂ł������B

�@�����ŁA�|�@��Y���͓��m�����҂Ƃ��āA�L���ɂ��������s��戵���鏤�i�A�|���g�K���l�⒆���l�̐U�镑���ɂ����]�~�i�����j��������傢�Ɏ��݂Ă���A�Q�l�ƂȂ邪�A���̃J�����b�e�B�̋L�q�ł����������ď\���̂悤�ł���B

�@�u�L���ŊJ�����s�̎����m9�10���n������Ƥ���͎��̎������\�B�ɑ��������\�B�̓}�J�I�̎s���̒�����4�l�Ȃ���5�l�̏��l���I��A�����ĔC�������̂ł��顔ޓ��́A�����ɍs���đ��̑S���̐l�X�̂��߂ɔ���������̂ł��邪��l�i�́k����̌����l���l�������ύX�����͂Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ��Ă���

�@��\�B�͎x�ߐl�̑D�Łm����ďo�|���邪�n�A����25����35������ށk�̋��z�l�����A���݂����{�y�уC���h���玝���ė���ꂽ��̏��_�Ƃ��Čg�т��āA�m���i�́n����ɓ��Ă�c�c�|���g�K���l�B�͂����Ƃ��̑D���牺�肸�ɂ��邪�������㗤���čL���̒��ɓ��邱�Ƃ������ꤒk����������i�����Ĥ�l�����߂�c�c

�@���i�̎�ނ͎�ɐ����ł��褂�������͎��̊���ň�S(picco)90��قŔ�����������A������90����ޤ��̏d����1����(=�����)20�ݽ�k�̊����Łl100���ۂɓ���c�c�ʂ̎�ނ̌��̔P�����D���Ƥ����1�̕ʂ́A�j�ōH�����邽�߂Ɏg���_�炩�őł��Ă��餑S��������������S150��قŔ������v�Ƃ����i�|p.97-8�j�B�Ȃ��A��S�͒����Ⓦ��A�W�A�ŗp������A1�l�ŒS�����d�ʂ̂��ƂŁA����̓s�N���Ƃ������A��60�۷۸��тł���B

�@����ȊO�ɁA�J�����b�e�B�̂����˂�ƌ����邪�g�X�J�[�i����t�F���f�B�i���h�̂��߂Ɂi�����ɂ�������j�A���f�B�`�Ƃ̖�͂��h�J�������r���[�h���V�W�������Q���A�ґ�ȓ������650-700�_��20-22��قōw�������Ƃ����B����͎�ɐ��ߕt���ł��������A����ȊO�ɑ����ȉԕr���������B

�@�����b�Z�����́A���̑������I�����_�Ɏ����A���A����ꂽ���A�Q���ԕr�̓t�����X�̉����ɂ����炳�ꂽ�Ƃ������A�J�����b�e�B�̐ω׃��X�g���Ȃ��̂Ŋm�F�ł��Ȃ��B

�@�}�J�I�̃|���g�K�����l�̑�\����������ďo�|����D�́A�����e�[�Ƃ������e�B�A�Ƃ��Ă��Ă����B����ɑ�\�����́A���ɂ�2�������A�Q���܂肷�邱�Ƃ��������Ƃ����B���̎�̑D�ɂ����낢��ȌĂі��Ƒ傫�����������ƌ�����B�J�����b�e�B�͌��z������̂ق��ɁA�l���Ƌ��������Ă��顂��̑��������������ॐ^�J��S���ɂ߂Ĉ����ɔ�����Əq�ׂĂ���B

�@�J�����b�e�B�͒����̌��Ր���ɂӂ�A���v�g�₻�̐������s�����ՈȊO�ɁA�|���g�K���l���X�y�C���l�Ɍ��Ղ������Ă��邪�A����͋������̂悢�����肵��������ł���ƁA�I�m�����Ďw�E����B�ނɂ��ƁA�����͖��N150������ވȏ�̋�����i�̑㉿�Ƃ��Ď�邾���ŁA���ꂱ��̏��i�͔���Ȃ��Ƃ��Ă���B

�@�J�����b�e�B�́A���D�a�ҁw�L�`�l�x�i1595�E����23�N���s�j�Ƃ����n�������w�����Ă���A���������g�X�J�[�i����t�F���f�B�i���h�Ɍ��サ�Ă���B�����āA����̌����Ə����œ����m�������������ɂ��āA���㖖���̒�����������Ȃ�ڍׂɏ����Ă���Ƃ����B

���ȏ��悳����T�����M�ƌĂ�鐅�v����

�@�J�����b�e�B�́A�}�J�I��21�����قǑ؍݂��āA1599�N12���|���g�K���D�ɏ���ďo�����āA1500ϲق�20���Ԃōq�C���āA�}���b�J�ɒ����Ă���B�����A�}�J�I�ɂ̓S�A���璅����2�ǂ̃|���g�K���D���┑���Ă�����ނ́A�����2�ǂ̑D�Ɏ����ׂ�2�������čڂ��A����1�ǂɏ�D��������B�����̑D�̏�g���͎��̂悤�ȍ\���ł������Ƃ����B

�@�u�|���g�K���l�̑D��(capitano)�E�p�C���b�g(pilote)�E�D���㗝(nocchiero)�E������(scrivano)�A���̑��̍����D��(offiziali)�ɂ���Ďw������Ă��邪���g���̓A���r�A�l��C���h�l��g���R�l�y���x���K���l�̑D��(marinari)�ł���B�����̏�g����1��������Ƃ��������Ŋ��Ŏd����������g�̕K�v�o��͎����Ŏx�o���Ă���

�@������g�����������Ă���̂�1�l�̃T�����M(saranghi)�ƌĂ��l�ԂŤ����܂���������l�̂ǂꂩ�ɑ����顏�g���͂��̃T�����M�ɐe���ݤ���k�̐l���l��m�褁k���l�D�̃|���g�K���l�̑D���������(maestro)��p�C���b�g�����̃T�����M�ɖ��߂������Ƃɏ]���̂ł���v�Ƃ����i�|p.125-6�j�

�@�|�@��Y���̓T�����M�ɂ��ċM�d�ȍl�@�������Ă���B����͎w���҂�ē҂������y���V�A��Sarhang����o�����t�ł���Ƃ��Ă��顂���́A�J�����b�e�B�̐����ʂ萅�v���ł���Ƃ������礒����ł͍j��ɓ����顂���ȊO�łͤ�u�I�����_�̐l����(kidnappers)��C���O�����h�̐l���x���đD���╺�m�ɂ���������l(crimps)�ɓ���l�X�̊K�w�ł���v�ƋL����Ă��镶��������Ƃ������B�Ȃ���j��͒ʏ���D��D���������p��ł���

�@�J�����b�e�B�ɂƂ��ăT�����M�̖��͎��̓_�ɂ������B�ނ�́A�u���ׂĂ��̍Ȗ��͏���A���ď�D���Ă��顂����ȏ������邱�Ƃ��q��������A�������킵���c�c�_�ւ̖`�����s����c�c�������A����������Ƃ�����l�X��K�v�Ƃ��Ă��邽�߂ɤ�����̑D�̏��L�ҒB(padroni)�ͤ���ɂǂ����悤���Ȃ��v�̂��Ƃ����i�|p.128�j�B

�@���̍ȏ��̓���ɂ��āA�����b�Z�����̓J�����b�e�B���|���g�K���l�ȊO�́u��g���́A�S�����Ȃ⏨���ꏏ�ɏ�D�����Ă���c�c�v�ƋL�^���Ă���Ƃ���i�����b�Z��p.138�j�B����͒P�Ȃ���ǂ��邢�͌��ł͂Ȃ��A���炩�Ɉ�ʂ̏�g�����Ȃ߂悤�Ƃ���Љ�ł��邱�Ƃ́A�|�@��Y���̖��猩�Ė��炩�ł���B

�@�ߐ��A�A�W�A����������D�ɁA���و��╺�m�A���l�A�����đD���́A�ق�̈ꕔ�̐l�тƂ������悳���邱�Ƃ͍L���݂�ꂽ���A��ʂ̏�g��������Ƃ��čȏ��悳���Ă����Ƃ��������Ƃ͕��������Ƃ��Ȃ��B

�@�����̃}���b�J�́A�|���g�K���̃C���h�m�̌��Ղ̒��S�n�Ƃ��Ĕɉh���A�Ő������}���Ă����B�}���b�J���I�����_�ɍU�������̂�1641�N�ł���B�J�����b�e�B�̓}���b�J�ŏ����������ƌ�����邪�肩�łȂ��B�}���b�J�ł́A���������邵�Ȃ��ɂ�����炸�A���l�����͏��i���z��7�߰��Ă�ʉߗ��Ƃ��Ďx���킹���Ă����B�ނ̓}���b�J�ɂ�����|���g�K���̌��Վx�z�̏����̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@���h�����g���Ă����u�W�����@�l�ͤ�}���b�J�s�̍x�O�ɏ���Ɠ��l�Ȗؑ��̉Ƃ����Ĥ�����������ɋ��褖�ɂ͑D�ɋA�顃|���g�K���l���́A�l�������̑D�ɔh���āA��Ƃ��Ē��q��ɂ������ԁi���[�X�j��ɂ�����(������)����点�顎����Ōv�Z����y�l���ߗ��Ƃ��鏔��̐F�ɐ��߂��ؖȂ̕z�Ŏx�����

�@���͎����ڂ����A�����̍��h�����|���g�K�����l�ɍ��l�����Ĕ��褌��Ԃ�ɂ���珤�l���C���h�̃T���g���C�y�у`�����}���f���m��������R���}���f���C�݂̂��ƂŁA�O�҂̓|���g�K���̌Ḯj���玝���ė����ȕz����顑��̋����闘�v��70�T����80�߰��ĂɒB���顂��̌��ʤ3�N�̔C���̊Ԃ�25���T��30������ނ̍��Y������āA�C���h�ɤ�X�Ƀ��X�{���ɋA��l�����顒A���A�r���A�C�ő���邱�Ƃ����邵��C���ɏP���邱�Ƃ�����v�i�|p.136-7�j�B

�@�J�����b�e�B�͂׃]�A�[���ibezoar�j�A���Ȃ킿�ݐɂ��Ăӂ�Ă���B����́A�t�F���f�B�i���h����̌�v�]�ɉ����悤�Ƃ������̂ŁA��䍓����̏����ǂɐ�����Ìŕ��ł����āA�������ŕ��ɑ��������������ɂ̒��Í܂Ƃ��Ė������Ƃ����B4����1�ݽ��80�ླྀ��ނ��������Ƃ����B

���S�A�ŁA�}���o�[�����Ƃ̈��~�ɓM��遥

�@�J�����b�e�B�́A1591�N18�̎��A���e�̒��Ԃ̃t�B�����c�F���l�ɏ��l���K�Ƃ��Čق��A�Z�r�[������1593�N�܂ŏC�Ƃ���B1593�N�A���e���Z�r�[�����ɗ��āA�ꏏ�ɃJ�|����F���f�������s���ēz����Ղɏ]�����邱�ƂƂȂ�B����ɓ�����A�u400��ρi16���I�A�D�̐ύڗʂ̒P�ʂ������j�̏��D���肽�v�1��ς�4����1�݂Ƃ����̂ŁA���̑D�͖�100�݂ƂȂ�B

�@�Z�r�[�����̓X�y�C���̓s�s�A�J�|����F���f�����̓|���g�K���̂ł������̂ŁA�t�B�����c�F�����l���z����Ղ���ɂ͈��̎d�|�����K�v�ł������B�܂��A�ނ�̓X�y�C���l�̍Ȃł���s�T�l�̖��`�𗘗p����J�����b�e�B�͂��̕w�l�̏]�ƈ��Ƃ��ꂽ�B�������A���e�͂���������Ȃ��Ŗ��q�ƂȂ����B

�@�����āA�z��̔����ɂ͋��K�v�ł������B���̋���͎��R�����4����1��������������B�O�҂͋���̐������A�s�z������R�ɔ��邱�Ƃ��ł����B�����1��25����ށi�X�N�[�h�͋��݁j�x�����Ύ擾�ł����B��҂͘A�s�z���4����1���X�y�C�����ɍ����o���Ƃ��������ł������B�ނ�͎��R�����80�������Ă����Ƃ����B

�@1594�N1��8���A�O�A�_���L���B�[���͌��̃T�����J����f�E�o�����_���o�����āA19���ԂŁA�J�|����F���f�����̃T����e�B�A�S���ɒ����B�z��̔���������������ƁA�|���g�K���l�̓z�����l���������X�Ɠz���A�ꗈ���B

�@�J�����b�e�B�����͒j50�l�A��25�l�̓z����A1�l������100����ޔ����Ă���B����ȊO�ɁA���R����25����ށA�|���g�K���ɕ����A�o��16����ށA�J�^���w�i�܂ł̉^��21����ށA���̑��H���G���K�v�Ƃ����B���������ēz��w����p��1�l������170����ވȏ�ƂȂ����B

�@1594�N4��19���A����1�ǂ̓z��D�ƂƂ��ɃT����e�B�A�S�����o�����đ吼�m�����f�A3000ϲ����킸��30���Ԃł����āA���R�����r�A�̃J�^���w�i�ɒ����Ă���B���̊ԁA�z��75�l�̂���7�l�����S���Ă���B�ނ炪�J�^���w�i�œz���������Ŕ���J�������͕s���ł���B

�@�|�@��Y���ɂ��A�z����Ղł����u��̗��v�Łv�A�ʂ̃X�y�C���D�������Ă������i�������݁A�m���u���E�f�E�f�B�I�X����ܔM�̃p�i�}�n�������f���āA�y���[�ɉ^�Ԃ��ƂɂȂ����Ƃ���B����ł́A�z�ꔃ���t�������̑����͎ؓ����ŁA�����ԍς������ƂɂȂ��Ă��܂����A��i������悤�ɁA�����ł��Ȃ��悤�ł���B�����A�����b�Z�����ɂ��A�J�����b�e�B�̕��q��40�߰��Ă��̌����ɂȂ����Ƃ���B������M���������B�����40�߰��Ăقǖׂ����Ȃ����Ƃ������Ƃ����낤�B

�@�ނ�͏����ɂ����Ȃ܂�Ȃ���A1594�N��9���p�i�}�ɒ����A11���܂ő؍݂���B

���y���[�ł̏����ŁA��̉��ז_����ɂ��遥

| �@1594�N11���̏��߁A�p�i�}����y���[�̃��}�̊O�`�ł����J���I�Ɍ����A�����m��쉺���邱�ƂƂȂ�B���̍q�C��1200ϲق�2�������v���Ă���B�ނ�̑D�͎���Ƃ���Ɋ�`�����H����⋋�����B��ʏ�q�͍b�ɂ������ו��̏�ŐQ�邱�ƂɂȂ��Ă����B�J�����I����Ă��Ȃ������̂ŁA�J�����b�e�B�̕��e�͔�J���ނ������A�����̂���Ȃ������Ă�����q��������ꂽ�Ƃ����B �@�J�����b�e�B�����͓z��4�l�������A��Ă������A���}�ŁA1�l�ɂ�13��4����1�ޭص�i�W�����I�݂͖@�����̋���݂������j�A���v1600����ނŎ�����Ă���B���z���700-800������Ŕ��蔃������Ă����B�Ȃ��A���̑D�̕��ʉݕ��̉^����1�����16�ݽ�P�ʂł�25����ޓ�����15-6�ޭص�ł������B �@�ނ�͎����Ă��邷�ׂĂ̏��i��J���A1�{70-80������̋�̖_����ɂ���i���{���͕s���j�B����������ă��L�V�R�ɕ����A�����Ńy���[�����̏��i���t���A�܂��y���[���߂��Ă���v��𗧂Ă�B�J���I����o�����āA1595�N6���A�J�v���R�ɒ����B �@���}���o������ɓ������āA�ނ�͇@�[�ōς݂Ƃ����ؖ����A�A�����E�Y�������Ɋւ�肪�Ȃ��Ƃ����ؖ����A�B�����N�҂̕ی�`�����Ȃ��Ƃ����ؖ����A�C�@���ٔ����Ɗւ�����Ȃ��Ƃ����ؖ����A�D�����W���Ȃ����A�Ȃ̓��ӂ���������Ƃ����ؖ������擾���āA�D���D���ɒ��Ȃ�����Ȃ�Ȃ������Ƃ����B |

|

| 17���I |

�@�唠�̏d����200����ׁi1�����=��50����ށj�ƂȂ����Ƃ������A���ꂪ�����ύڂ��ꂽ�������炩�łȂ��B����ɂ�������炸�A�q�C������Ȃ��̂ɂ����Ƃ����B���̑D�́A�r���A�Ƃ����������L�V�R�ɂ��Ȃ�߂��Ȃ��āA�K�E���i�n�E���j�i����ł��Ȃ��j�Ɋ�`���āA���̊C�݂łƂ��1����100-200����ނ�����≖���ʂɐςݍ��ށB�܂��A�J�J�I���̎Y�n�ł���T���E�T���o�h�����x�̃A�J�t�g���Ƃ݂���`�ɗ�������Ă���A�J�����b�e�B�����͂����܂��̃J�J�I�����������B

�@�J�����b�e�B�ɂ��A�A�J�v���R�̍`�̔������A���S���ɋ��Q������̂́A�����ł̐����͕s�����ł������Ƃ����B�A�J�v���R�ɂ́A�X�y�C������͑@�ې��i���A�y���[����͋₪�A�t�B���s������͒������i���^�э��܂�Ă����B���L�V�R�̕����Ƃ��Đ��т��ǂ���A�܂��y���[�ɓ]�o����Ȃǂ���A�����Ȃ����Ə����Ă���Ƃ����B

�@�ނ��240ϲٓ����̃��L�V�R�E�V�e�B�Ɍ������B�ނ炪�K�ꂽ���A���݃\�J���ƌĂ��A�h�D�I���i�J�e�h�����A1573�N�N�H�j�̂���L�ꂪ�������A�����{�a�i�������{�a�j��C�G�Y�X����R���b�W�������ݒ��ł���A�܂������{�a�ɂ̓A�X�e�J�̉��e�B�\�b�N�i�݈�1481-86�j�̐Ƃ����傫�ȉ~�`�̐Δ�i���݁A�����l�ފw�����قɂ���B���z�̐���̓A�X�e�J�̗�Ƃ͕ʂ̂��́j���������Ƃ����B

�@�ނ́A���L�V�R�̎Y���ɂ��ď����Ă��邪�A���ʃR�`�j�[���ƌĂ��u�T�{�e���̈����t�ɂ������ȍb�k���m���ʂ͊L�k���Ƃ����n����̎悳�������P���~�V�ɂ��āA�X�y�C���l�͓y�l���甃���A�Ŋւ̂悤�Ȍ��قɏW�߁A�X�y�C�����̈�ŕ����������ɂ߁A������A������D�ɍڂ��ăX�y�C���ɉ^�ԁB���̗ʂ͖��N16�ݽ1����ނ�25����ށk�̔��l5000-6000�ŁA60������ނł������v�Ƃ��Ă���i�|p.42-3�j�B

�����L�V�R����A��g���ɉ����āA�t�B���s���Ɍ�������

�@�J�����b�e�B�����ͤ���L�V�R��1595�N��6�����痂1596�N��3���܂�9�������߂�������A�����̗\���ύX���Ĥ�t�B���s�������Ɍ������B����́A���N�t�B���s������A�J�v���R�ɋA���Ă���2�3�ǂ̑D�������������炵�Ă���ƒm��������ł������B�������A�ނ炪�t�B���s���̏o�����ɂ́A�������̑傫�ȓ�ւ��������B����������������̂ɁA���z�̔�p�����������ƌ����邪�A����͏Љ��Ă��Ȃ��B

�@�t�B���b�s���ɍs���ɂ̓��L�V�R�̕����̋����K�v�ł���������̋��̓t�B���s���ɉi�Z��������n�q����D�̑D���ł��邩�ł�������i�Z����ꍇ�ͤ�^���̓X�y�C���������ł�������ނ��͂����ɓ��Ă͂܂�Ȃ������̂ŁA�K���I���D�̑D���ƌ����ĕ��e�͖C�p����J�����b�e�B���b���Ƃ��Čق��邱�ƂƂȂ�����������A�����͕ʂ̑D�����Ƃ����B

�@�|�@��Y���������悤�ɁA�ނ�̕���D���̉��ɓ������Ƃ���A�D����2�l���̕�����̂������ƂɂȂ�B�Ȃ��A�����b�Z�����ɂ��A�J�����b�e�B�̖�E�͕ۈ��m���Ə̂���Ă���B

�@����ɁA�A�J�v���R����}�j���Ɏ����o�������̊z�ɂ��������������B�t�B���s���ɏZ��ł����l��������ɒ�Z���傤�Ƃ���l���Ɍ��褔N�z50������ނƂȂ��Ă����B���̊z�́A�Z��ł���l�ɂ̓��L�V�R�ɑ��������i�̑���Ƃ��Ĥ�܂��Z�����Ƃ���l�ɂ͐����⎖�ƂɕK�v�Ȏ����Ƃ����ł��������������J�����b�e�B�����͂��̂ǂ���ł��Ȃ������B

�@����ɂ�������炸�A�ނ�͊C�R�m���Ƃ������i�ł����āA�������狖�^�����Ă���B�ނ�͉��m���ɂȂ�����A�m���ɂȂ�����Z�������A�K���I���D�̏�g���ɂ͎��I���Ռ���F�����A���ꂼ��̒n�ʂɉ����������o���z����߂��Ă����ƌ�����B

�@���̂������ŁA�e�q�͂��ꂼ��50������ނ��g�т���������c��̋��͑D���Ɉ˗����ăt�B���s���܂ʼn^��ŖႤ���ƂɂȂ����Ƃ�����D���́A���������˗��𑽂��̐l�X����đ����ɓ����������Ƃ���A���̊z��1�l100������ނ���ł�������D���́A100����ނɂ���2����ނ̎萔���������Ƃ�����D���͑����Ȏ�����ƂȂ����B

�@1596�N3��25���A�J�����b�e�B�炪���D�͊��͂ƂƂ��ɏo���A6000ϲق���H�A�����琼�Ɍ������Đ������ɏ���āA�����Ԃ镽���������ɍq�C���āA3�����Ńt�B���s�������ɓ�������B�����A���H(�K���I���̓}�j������`�ł�����)�͖k�������m��傫���I��������Ȃ��̂ŁA6������v�����B�ނ�̑D�́A76���ڂɃt�B���s����������950ϲٗ��ꂽ�A�}���A�i�����ɍs������Ă���B���̐l�X�����M�ɏ���āA�H�ו���S�̏��Ђƌ������悤�ƁA�D�ɌQ�����Ă����B�������M�̓_�u���E�A�E�g���K�[�ł������B

�@������1�̒֎����N���顑D�ɂ́A�t�����V�X�R��J�v�`���h����m�ƌĂ��C���m��25�l����Ă����B����1�l���A�Ƃ����ɓ��Ɏc���ĕ�����`���悤�ƌ��ӁA�c���m�̋������ē����̃{�[�g�ɏ��ڂ��Ă��܂����B���̏C���m�̈������߂����đ呛���ƂȂ�B���N�A���̏C���m�����Ɏ��c���ꂽ2�l�ͤ��ʂ̓S�ƌ������ꂽ�B

���ݕ��X�y�[�X�̊��蓖�Ă��Ȃ��A���L�V�R�ɖ߂ꂸ��

| �@�J�����b�e�B�����̏�����D��200�l���̏�q�������A�V�C���t�����V�X�R�E�e�C���E�O�X�}��(�ݔC1596-1602)���悹�����͂ƍ������āA1596�N6���A�}�j�����O�`�J�r�e�ɓ��`����B���̎����A�X�y�C���̃t�B���s���x�z�͍����Ɋׂ��Ă����B�O�X���S���X�E�y���X�E�_�X�}���j���X�i�ݔC1590-93�j�̓}���N�����ւ̉����r��A�����l����ɂ��E�Q����Ă����B�܂��A�G�g�i1536-98�j�͂��˂Ă��t�B���s�����ɍ~�����������Ă������A�G�g�ɔq�y�����g�҂�1594�i���\3�j�N�ɂ���Ȃ�~�������������A���Ă����B �@�}�j���ɂ́A�������疈�N50�ǂ��̑D�����āA�����A�r���[�h�A㌎q�A�j�q�A���ߐD��A�����̖ȕz�A�l���A����A���̑��l�X�ȏ��i�������Ă����B��������A�X�y�C���l�����������ă��L�V�R�ɉ^��ŁA��ׂ������Ă����B�������A�J�����b�e�B�炪�����Ƃ��A��������10���ǂ������q�����A���̐ύڕi�͂Ȃ��݂̒����L�͎҂ɔ�����߂��A�J�����b�e�B�̂Ƃ���܂ʼn���Ă��Ȃ������B �@�J�����b�e�B�́A���̑��A�}�j������ɂ��Ă��낢�돑���Ă���B����1�Ƃ��ē��{�l�⒆���l�̋�����ł���p���A���ɂ��ӂ�Ă��邪�A�|�@��Y���ɂ���Εs���m�Ƃ����B�܂��A�ނ͍��X�̕����K���A�����ł����K���ɂ��āA�ڂ����q�ׂĂ��邱�Ƃ��������Ȃ��Ă���A�}�j���̎��������1�ł���Ƃ����B |

|

| ���L�V�R�L��A�}�j���̃C���g�������X �i�t�B���s���j |

�@�J�����b�e�B�����́A���{���o�R���Ē����ɕ���������Ń|���g�K���D�ɏ���ă��X�{���ɍs�����ƌ��S����B�����ŁA�����ׂ̂��ׂĂ���̖_���݂ɑւ�����A�����ɓ��{�D�ɏ�荞��Ť�܂�����Ɍ��������

�@�ނ炪�A�}�j���łǂ̂悤�Ȃɏ��������A�܂��ǂꂭ�炢�̋�̖_���݂���ɂ������A�����Ă��������肾�Ăœ��{�D�ɏ�荞���A�����Ă��̓��{�D���ǂ��������D�Ȃ̂��́A�܂������Љ�����Ă��Ȃ����A�l�@������Ă��Ȃ��B���Ɏc�O�ł���B�����A�ނ炪��荞���{�D���A�}�j���ł̓\����(���邢�̓\���})�ƌĂ�ł��邱�ƁA���̑D�����[���b�p�D�Ƃ͈قȂ邱�Ƃ��ڏq��������i����͌�q����j�B

�@�Ȃ��A�����b�Z�����ɂ��A�J�����b�e�B�͓��{��K��邱�ƂɂȂ�������ɂ��āA���̂悤�ɋL���Ă���Ƃ�����u�|���g�K���l���X�y�C���l������w�}�ł��Ȃ����R�̍��ł�����{�������悸�s�����߂ɤ����Ӥ�����ɓ��{�D�ɏ�荞�ނ��ƂɂȂ�����B����ɑ����āA�u���̍ێ������́A���ł����i���{�j����͓�Ȃ������������]�ނƂ���ւ��s�����Ƃ��ł��邾�낤�ƍl�����v���������Ă���i�����b�Z��p.54�j�

�@�J�����b�e�B���u���{�����Ȃ��s����Ƃ���v�́A�����������Ă̓|���g�K�����̗L���邢�͓�����Ƃ��铌�C���h�̒n�ł���B���łɐ��C���h���ꉞ���V���Ă����ނ�ɂƂ��āA���C���h�ɑ������c�����Ƃ͏��l�Ƃ��Ă̐��E����Ƃ��������ƂȂ�B����́A�}���R�E�|�[���Ƃ͈���āA��ɊC�H�ł����Đ��E����������ƂɂȂ�B�ނ�ɂ́A�u�X�y�C���l��|���g�K���l�ɂ���ĊJ�ꂽ�V��������ɁA�����������Ă���̂��Ƃ����ւ�Ɗ�тƂ��������v�̂ł���B

�@��X�y�C���Ȃ�тɃ|���g�K�����������q�C�p������������J���������߂ɐ��E��������邱�����\�ƂȂ褐��E�̏����������Ɏ�������X�y�C���l�ƃ|���g�K���l�����ɐ��E����̗���������̂ł��顂���䂦�ɗ����������ɍ����]�����Ă����߂��邱�Ƃ͂Ȃ��c�c4�N�ȓ��őS���E������ł���Ƃ����A���炵���̌����������邱�Ƃ͂����������ƂȂ̂���Ə̎^����i����A�����b�Z��p.58-9�j�

���J�����b�e�B����������{�D�̔��ƑǁA�q�C�p��

�@�J�����b�e�B���q�́A1597�i�c��2�j�N5���}�j�����o�����Ă킸��30���ŁA����6���ɒ���̉����ɒ����Ă���B

�@����ɒ����ƁA���{�̃{�[�g����q��ו����^�Ԃ��߁A喏W���Ă����B�������{�l�̓t�l���Ă�ł����B����̓��[���b�p�̃{�[�g�Ƃ͂܂������Ⴂ�A�u����C�Ɍ�������̃{�[�g�̈�[�ɗ�����݂��w�������ɂȂ褃I�[���͏�ɐ����ɂ���v�Ɓi�|p.63�j�A�`�n�D�ƘE�A�����Ă��̑��������������Ă���B

�@���{�l�́A16���I���A��D���\�����A���D���t�l�ƌĂ�ł����B�|�@��Y���͓��m�����҂Ƃ������ꂩ��A�\�����Ȃ�p��̓}���[�ꂩ��o�Ă���Ɖ������B�����b�Z�����̓\�}�Ƃ��Ă���B

�@�J�����b�e�B����������{�D���A���[���b�p�D�Ƃ̑Δ�ŁA���ɒ���������͔��ɂ������Ƃ�������̖͎��̒ʂ�ł���B

�@�u����́A�Ƒ��̕������l�̂��̂��}�b�g�̂悤�ɐD������������|�̖_�ŕ⋭������������悤�Ƃ���ꍇ�ɂ́A������ڂ߂�悤�Ɍ����̂ł���c�c�����g���悤�Ƃ���ꍇ�ɂͤ���l���w��ɓ˂����ݤ���̕������琨���悭�p���ƊJ������c�c�O���̔��̓��[���b�p���D�ŗp���Ă�����̂��ꡂ��ɂɏ���������ǂं��k�̑���l�͓��l�ł���c�c����ɂ͉��������Ȃ��̂ŁA�D�̑傫�ȓ��h���x������Ȃ��v�

�@�����ɂ��āA�u�Ƃ͏����C���r��Ă����₷�����������Z������댯�����顂����őƂ�g����ی삵�j���h�����߂ɤ2�{�̑傫���đ��������I�[���̂悤�ɍ���̈���̑����瑼���̑��ɂ����n����V��̗ǂ����ɂ͂���𐅒��[�����߂āA�g�����������顂����̗��͓������D���x���Č��������h��h���v�

�@����ɁA�O�̓h����[�U�ނɂ��āA�u���[���b�p�̑D���^�[�����}�X�g��D�̂ɒ�������O���⌄�Ԃɓh�����褋l�߂��肷��̂ɑ�����{�D�ł͐ΊD�Ɩ��Ɩ���������荇�킹���Z�C�E�L�Ə̂���h�����[�U�܁m����A�܂��͂��n��p�����͖ؐ��ł��邪�����ɂ��郍�[�v�����ăW�E�[�ƌĂԁA���S����Ȋ���Q�荇���ėp���Ă���v�

�@�܂��A�q�C�p�ɂ��Ăͤ�u���{�l�͒n�}���g��Ȃ���Τ�A�X�g�����[�x���p���Ȃ��Ť���ɂ����ẲȊw�I�m����L������ƃR���p�X�Ƃ��g���čq�C����c�c�A���A���ƃR���p�X�Ƃ̎g�����̓��[���b�p�l�̕��@�Ƃ͈Ⴄ�c�c���퐻�̃R���p�X���ɉ����Ŗ������c�c�����ɔ��̉H���炢�̔����S�Ђ����邪����̈�[�͉s���Ƃ��褑��[�͒Z�����Ă��顐��\�ɕ������̓S�Ђ̈�[���A���ɐG���Ƃ��邮�����Ĥ�_�̐ۗ��Ŗk�����w���v�B

�@���������ɂ�������炸�A�u�ޓ��̓��[���b�p�l������Ă���̂Ɠ��l�ɍq�C���Ă���̂����顃J�����b�e�B�̊��Q���Ă���Ƃ�����m�A�|�@��Y�����n�ꌾ�Ō����Τ���[���b�p�l���V�̂�����ɑD��i�߂Ă���̂ɑ�����{�l�͕��ƊC��Ƃɑ��k���Ȃ���q�C���Ă���v�Ƃ����i�|p.67-8�j�B

�@�����ŁA�J�����b�e�B���q�ׂĂ��铖���̓��{�D�ɂ��Ă̐����͂����ނˑÓ��ł���A�����ɑ������͗]���ƂȂ�̂ŏȗ�����B

������26�l�}���̌Y������w�A���N�l����

| �@�J�����b�e�B��̑D������ɒ����ƁA��l����������Ă��ď�g�����q�A�ωׂ̌������s���A������C�v�فi���\���j������A���l�ɂ���ċ��������グ���ꂽ�B�J�����b�e�B�����������̂́A���̒ق����̗t��ۑ��������߂̗e��Ƃ��āA���{�̋M���x���̂������ɂ����Ԃ鑽���̎��v������A���̒�1��1���ص�����Ȃ��̂�5000�6000���邢��1��������Ƃ��������l�Ŏ���������Ă������Ƃɂ������B �@�J�����b�e�B����������ɒ������A1597�N6����4�����O��2��5��(�c�����N11��15��)�A�����26�l�̃L���X�g���k�����Y����Ă����B�ނ͏㗤����ƁA�^����ɐ���̌Y��̌��w |

|

| �}�j���̃C���g�������X�i�t�B���s���j |

| �ɏo�����Ă���B���̎��A���ׂĂ̈�̂������\���˂̏�ɂ��̂܂c���Ă����Ƃ���� �@���̏}�������Ɋւ���L�q�̓��C�X�E�t���C�X�i1532-97�j�̓��{�Ɋւ���Ɗ��S�ɕ������Ă���B�������A��[��1-2�����قǂŏ\���˂��牺�낳��Ă���A�J�����b�e�B�ɖڌ��ł���킯�͂Ȃ������B���ꂪ�ł����悤�ɂ����̂́A�L���X�g���k�Ƃ��Ă̌֒��ł������B �@�J�����b�e�B�����{�ɗ���1�N�O��1596�N8��28���ɋN���A����̏}�������̌_�@�ƂȂ����T���E�t�F���y�������ɂ��āA�J�����b�e�B�͏G�g���Y�������D�̐ωׂ�v���������Ƃ��ًc���������A�t�����V�X�R��̏C���m�����������ɓ���A���L�V�R�����̐ωׂ��������������̂��Ƃ����āA���̖v����Ƃ�悤�Ƃ���������ᔻ����B |

|

| |

�@�J�����b�e�B����������ɒ����A�����O��1597�N2��29��(�c��2�N1��13��)������c���̖����͂��܂��Ă���A1598�N9��18��(�c��3�N8��18��)�ɏG�g�����S�������ƂŏI���B���{�R�������̒��N�l��f�v���Ă����B

�@�J�����b�e�B�́A��������ɂ����Ă݂��邪�A5�l�̒��N�l���킸��12����ނł����čw�����Ă���B�ނ����炳���A�C���h�̃S�A��4�l�����R�l�Ƃ��ĉ�����A1�l���t�B�����c�F�܂ŘA��A�����B���̒��N�l�̓A���g�j�I�Ƃ����A�w���E���V�L�x���M���A���[�}�ɂ���Ƃ��Ă���B

�@�ނ́A�S�A���烊�X�{���Ɍ������D�ɂ̓A���g�j�I�̂ق��ɁA���{�l1�l�ƃ��U���r�[�N�̍��l1�l���A�ڂ��Ă���B�ނ�2�l�̑f���A���g���ƂȂ����o�R�A�S�A�o����̐����ɂ��Ă͏������Ă��Ȃ��B�Ȃ��A���X�{���Ɍ������D�̑D���ɁA��]4�l�̉^���Ƃ��āA�S�A�̉ݕ���1000��̨ƁA�C�^���A��7�ޭص�����x�������Ƃ��Ă���B

�@�J�����b�e�B�͏G�g��\�N�ł��������A�������������Ɉ���������炷�A�u�����Ȑꐧ�N��v�Ƃ��ĕ]�����Ă����B�������N�N���́u�����Ȃ��킢�v�ł���ƌ������ᔻ����B���̑��A���̓C�G�Y�X��̐鋳�t�Ȃǂ̕��Q�l�ɂ��Ȃ���A���{����ɂ��Ă��Ȃ�ڂ����L�q���Ă���B����������b�Z�����������������ڂ͕����Ɍf�����y���z�̒ʂ�ł���B

���}�J�I���ǂɑߕ߂���A�܂����e���q�����遥

�@�J�����b�e�B�͓��{��9�����قǑ؍݂��āA1598�N3��3��������o�����A����20-25���Ԃ��炢������Ƃ����12���ԂŁA3��15���}�J�I�ɒ����Ă���B

�@�ނ́A�u���̔N�̓}�J�I�ݏZ�̃|���g�K���l�̑D�����Ȃ������̂ŁA���{���ɑ���ꂽ�D�ɏ��邱�Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ�B�������A���̑D�̑D���̓|���g�K�����Ђ̐l�ŁA���{�l���Ƃ��Ē����ɐ��܂ꂽ�҂ł������v�Ƃ����i�|p.88�j�B���̑D�ɂ́A�C�G�Y�X��̑m�E�҂ƃ|���g�K���̏��l�A���̑���ʐl�̋q�i����͉����j������Ă����B

�@�}�J�I�ւ̓r��A�D��ŁA�|���g�K���̏��l�Ɠ��{�l��g���Ƃ̂������ŁA�������N��������B����́A����|���g�K���̏��l�����{�l��g����1�l�J���A���܂ɂȂ������Ƃɂ͂�����B�|���g�K���l�Ɠ��{�l�Ƃ��A���ꂼ��60�l�قǎ�ɕ���������D���ƑD��ɏW�܂��āA��G�����ƂȂ����B����ɃC�G�Y�X��̑m�E�҂�����Ă͂���A�L���X�g���k�̓��{�l��������������Ŏ��Ȃ��������Ƃ����B

�@�J�����b�e�B�́A�����ȃ|���g�K���l�̑D�����g���ō\�����ꂽ�A�����ȃ|���g�K���^�̑D�ɏ�肽�������B�����͂�������ςȎ��Ԃɑ����������ƂƂȂ�B�|�@��Y���́A�|���g�K���l���}�J�I��S�A�ɂ����ăA�W�A�l�̏�����I�D���Ă��邱�Ƃɂ��ĔM�S�ɐ������邪�A�����̑D���Ɠ��{�l��g���������{���̑D���ǂ��������f���̂��̂��ɂ��Ă͊S���Ȃ��B

�@�J�����b�e�B�����̓}�J�I�ɒ����ƁA�C�G�Y�X��m��ƂƂ��ɖ锼�����ɏ㗤���āA���̃R���b�W���i�T���E�p�E���w�@����A���ݐ��|�[���V�哰�ՂƂ��Ēm����)�ɍs���A�����������S�ɕۊǂ��Ă��炤�B����̓}�J�I���ǂɖv������Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ł������B�Ȃ��A�C�G�Y�X��m�͌������ē`����p���҂��o���Ă���A���̎����̈ꕔ�ɐ��荞�܂����ƌ�����B

�@�J�����b�e�B�����ɂ��āA�ނ�̓}�J�I�ɖ����������X�y�C���l�ŁA��100������ނ̋������Q���Ă��褂���ŏ��������ăt�B���s���o�R�œ��{�ɋA�낤���Ă���Ƃ����A�\���L�܂����

�@�}�J�I���ǂ̓J�����b�e�B������ߕ߂���B����ɑ��āA�J�����b�e�B�́u�����B�̊y���݂ƍD��S�Ƃ����̂Ť�����̖��߂������褂���Ɉᔽ�����肷��悤�ȁA�@���Ȃ铮�@�ɂ�������̂łȂ��B���������̓C�^���A�����Ť���{�Ɠ��l�ȓƗ������痈��X�y�C����|���g�K������������ł��Ȃ����Ƥ���E�𗷍s���邱�Ƃ́A�����鍑���ɋ����ꂽ���Ƃł��锤���Ɠ������v�Ƃ����i�|p.100�j�

�@����3����Ɏߕ�����邪�2000����ނ̔������Ƃ�꤂܂��֑D���莟��C���h�ɍs���āA�S�A�ŕ����̋��ɏo��������̍ق�����Ƃ������u�ƂȂ����B

�@��������A�J�����b�e�B�ɂƂ��Ă̑厖���́A���A���g�j�I�̎��ł�������ނ�4�����ɂ킽���Ģ�̕a��������Ă���A1598�N7��20�����N57�Ŏ�������B�J�����b�e�B���⛌�������Ă������A�t�B�����c�F�l�Œ����ȕٌ�m�̌Z��ł���I���e�B�I��l���b�e�B���A�S�A���疈�N�o����{�s���̑D�ɏ�褃}�J�I�ɗ��Ă��邱�Ƃ�m�顔ނ�ͤ���{�ɍs���Ėf�Ղ����ׂ����悤�Ɗ�ށB

�@�J�����b�e�B�ƃl���b�e�B�͈ӋC����������ꂼ��ߐڂ����Ƃ���ɋ����\���17�����ԕ�炷���ƂɂȂ顓��{�Ɍ��������|���g�K���D���A�A�H�A����v�������ߤ1598�N�͓��{�����̑D���o�Ȃ����ƂɂȂ����B���{�s����\�肵�Ă������l�����́A�}�J�I��1�N�ԑҋ@�ƂȂ�����J�����b�e�B�͓��{�s���̔M�ӂ���߁A�C�^���A�ɋA�낤�Ə������͂��߂�����̏����̓C���h�ƃ��[���b�p�ƂŔ��钆���Y�i������邱�Ƃł������

�@�Ȃ��A�ނ�2�l�̓}�J�I�ŕ�����邱�ƂƂȂ邪�A1604�N�S�A�ōĉ�āA�����D�ɏ���ċA�����邱�ƂƂȂ�B���̑D�͂��łɂ݂��悤�ɃI�����_�D�ɝ\�߂���邪�A�l���b�e�B�̏����͕s��������B�Ȃ��A�J�����b�e�B�̓}�J�I�ŁA�C�G�Y�X��m�ŃC�^���A�l�ł���A���{���@�g�A�����b�T���h���E���@���j���[�m�i1539-1606�j�⒆���`���t���U���E�J�^�l�I�ɉ���Ă���B

�����l��\���A�L���ɏo�����āA��������

�@�}�J�I�̃|���g�K�����l�́A���{�Ɍ��D����������\�Ƃ��钆���Y�i���������ݤ���{���������肵����̋�ł����Ē�����S�A�o�R�ł����炳�ꂽ�C���h��[���b�p�̎Y�i���t���A��������{�ɔ���J��������Ē�������{�̎Y�i���C���h����[���b�p�ɉ^��ŁA�������Ă����

�@�����Ƃ̎������́A�}�J�I�̃|���g�K�����l���L���̒��ɏo�����čs��ꂽ�B���{���������i��4�5���ɤ���C���h�������i��9�10���ɗ��A����s�Ŕ����t����ꂽ�B����ͤ���{�����Ⓦ�C���h�����̑D�̏o���̎����ɍ��킹�����̂ł������B

�@�����ŁA�|�@��Y���͓��m�����҂Ƃ��āA�L���ɂ��������s��戵���鏤�i�A�|���g�K���l�⒆���l�̐U�镑���ɂ����]�~�i�����j��������傢�Ɏ��݂Ă���A�Q�l�ƂȂ邪�A���̃J�����b�e�B�̋L�q�ł����������ď\���̂悤�ł���B

�@�u�L���ŊJ�����s�̎����m9�10���n������Ƥ���͎��̎������\�B�ɑ��������\�B�̓}�J�I�̎s���̒�����4�l�Ȃ���5�l�̏��l���I��A�����ĔC�������̂ł��顔ޓ��́A�����ɍs���đ��̑S���̐l�X�̂��߂ɔ���������̂ł��邪��l�i�́k����̌����l���l�������ύX�����͂Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ��Ă���

�@��\�B�͎x�ߐl�̑D�Łm����ďo�|���邪�n�A����25����35������ށk�̋��z�l�����A���݂����{�y�уC���h���玝���ė���ꂽ��̏��_�Ƃ��Čg�т��āA�m���i�́n����ɓ��Ă�c�c�|���g�K���l�B�͂����Ƃ��̑D���牺�肸�ɂ��邪�������㗤���čL���̒��ɓ��邱�Ƃ������ꤒk����������i�����Ĥ�l�����߂�c�c

�@���i�̎�ނ͎�ɐ����ł��褂�������͎��̊���ň�S(picco)90��قŔ�����������A������90����ޤ��̏d����1����(=�����)20�ݽ�k�̊����Łl100���ۂɓ���c�c�ʂ̎�ނ̌��̔P�����D���Ƥ����1�̕ʂ́A�j�ōH�����邽�߂Ɏg���_�炩�őł��Ă��餑S��������������S150��قŔ������v�Ƃ����i�|p.97-8�j�B�Ȃ��A��S�͒����Ⓦ��A�W�A�ŗp������A1�l�ŒS�����d�ʂ̂��ƂŁA����̓s�N���Ƃ������A��60�۷۸��тł���B

�@����ȊO�ɁA�J�����b�e�B�̂����˂�ƌ����邪�g�X�J�[�i����t�F���f�B�i���h�̂��߂Ɂi�����ɂ�������j�A���f�B�`�Ƃ̖�͂��h�J�������r���[�h���V�W�������Q���A�ґ�ȓ������650-700�_��20-22��قōw�������Ƃ����B����͎�ɐ��ߕt���ł��������A����ȊO�ɑ����ȉԕr���������B

�@�����b�Z�����́A���̑������I�����_�Ɏ����A���A����ꂽ���A�Q���ԕr�̓t�����X�̉����ɂ����炳�ꂽ�Ƃ������A�J�����b�e�B�̐ω׃��X�g���Ȃ��̂Ŋm�F�ł��Ȃ��B

�@�}�J�I�̃|���g�K�����l�̑�\����������ďo�|����D�́A�����e�[�Ƃ������e�B�A�Ƃ��Ă��Ă����B����ɑ�\�����́A���ɂ�2�������A�Q���܂肷�邱�Ƃ��������Ƃ����B���̎�̑D�ɂ����낢��ȌĂі��Ƒ傫�����������ƌ�����B�J�����b�e�B�͌��z������̂ق��ɁA�l���Ƌ��������Ă��顂��̑��������������ॐ^�J��S���ɂ߂Ĉ����ɔ�����Əq�ׂĂ���B

�@�J�����b�e�B�͒����̌��Ր���ɂӂ�A���v�g�₻�̐������s�����ՈȊO�ɁA�|���g�K���l���X�y�C���l�Ɍ��Ղ������Ă��邪�A����͋������̂悢�����肵��������ł���ƁA�I�m�����Ďw�E����B�ނɂ��ƁA�����͖��N150������ވȏ�̋�����i�̑㉿�Ƃ��Ď�邾���ŁA���ꂱ��̏��i�͔���Ȃ��Ƃ��Ă���B

�@�J�����b�e�B�́A���D�a�ҁw�L�`�l�x�i1595�E����23�N���s�j�Ƃ����n�������w�����Ă���A���������g�X�J�[�i����t�F���f�B�i���h�Ɍ��サ�Ă���B�����āA����̌����Ə����œ����m�������������ɂ��āA���㖖���̒�����������Ȃ�ڍׂɏ����Ă���Ƃ����B

���ȏ��悳����T�����M�ƌĂ�鐅�v����

�@�J�����b�e�B�́A�}�J�I��21�����قǑ؍݂��āA1599�N12���|���g�K���D�ɏ���ďo�����āA1500ϲق�20���Ԃōq�C���āA�}���b�J�ɒ����Ă���B�����A�}�J�I�ɂ̓S�A���璅����2�ǂ̃|���g�K���D���┑���Ă�����ނ́A�����2�ǂ̑D�Ɏ����ׂ�2�������čڂ��A����1�ǂɏ�D��������B�����̑D�̏�g���͎��̂悤�ȍ\���ł������Ƃ����B

�@�u�|���g�K���l�̑D��(capitano)�E�p�C���b�g(pilote)�E�D���㗝(nocchiero)�E������(scrivano)�A���̑��̍����D��(offiziali)�ɂ���Ďw������Ă��邪���g���̓A���r�A�l��C���h�l��g���R�l�y���x���K���l�̑D��(marinari)�ł���B�����̏�g����1��������Ƃ��������Ŋ��Ŏd����������g�̕K�v�o��͎����Ŏx�o���Ă���

�@������g�����������Ă���̂�1�l�̃T�����M(saranghi)�ƌĂ��l�ԂŤ����܂���������l�̂ǂꂩ�ɑ����顏�g���͂��̃T�����M�ɐe���ݤ���k�̐l���l��m�褁k���l�D�̃|���g�K���l�̑D���������(maestro)��p�C���b�g�����̃T�����M�ɖ��߂������Ƃɏ]���̂ł���v�Ƃ����i�|p.125-6�j�

�@�|�@��Y���̓T�����M�ɂ��ċM�d�ȍl�@�������Ă���B����͎w���҂�ē҂������y���V�A��Sarhang����o�����t�ł���Ƃ��Ă��顂���́A�J�����b�e�B�̐����ʂ萅�v���ł���Ƃ������礒����ł͍j��ɓ����顂���ȊO�łͤ�u�I�����_�̐l����(kidnappers)��C���O�����h�̐l���x���đD���╺�m�ɂ���������l(crimps)�ɓ���l�X�̊K�w�ł���v�ƋL����Ă��镶��������Ƃ������B�Ȃ���j��͒ʏ���D��D���������p��ł���

�@�J�����b�e�B�ɂƂ��ăT�����M�̖��͎��̓_�ɂ������B�ނ�́A�u���ׂĂ��̍Ȗ��͏���A���ď�D���Ă��顂����ȏ������邱�Ƃ��q��������A�������킵���c�c�_�ւ̖`�����s����c�c�������A����������Ƃ�����l�X��K�v�Ƃ��Ă��邽�߂ɤ�����̑D�̏��L�ҒB(padroni)�ͤ���ɂǂ����悤���Ȃ��v�̂��Ƃ����i�|p.128�j�B

�@���̍ȏ��̓���ɂ��āA�����b�Z�����̓J�����b�e�B���|���g�K���l�ȊO�́u��g���́A�S�����Ȃ⏨���ꏏ�ɏ�D�����Ă���c�c�v�ƋL�^���Ă���Ƃ���i�����b�Z��p.138�j�B����͒P�Ȃ���ǂ��邢�͌��ł͂Ȃ��A���炩�Ɉ�ʂ̏�g�����Ȃ߂悤�Ƃ���Љ�ł��邱�Ƃ́A�|�@��Y���̖��猩�Ė��炩�ł���B

�@�ߐ��A�A�W�A����������D�ɁA���و��╺�m�A���l�A�����đD���́A�ق�̈ꕔ�̐l�тƂ������悳���邱�Ƃ͍L���݂�ꂽ���A��ʂ̏�g��������Ƃ��čȏ��悳���Ă����Ƃ��������Ƃ͕��������Ƃ��Ȃ��B

�@�����̃}���b�J�́A�|���g�K���̃C���h�m�̌��Ղ̒��S�n�Ƃ��Ĕɉh���A�Ő������}���Ă����B�}���b�J���I�����_�ɍU�������̂�1641�N�ł���B�J�����b�e�B�̓}���b�J�ŏ����������ƌ�����邪�肩�łȂ��B�}���b�J�ł́A���������邵�Ȃ��ɂ�����炸�A���l�����͏��i���z��7�߰��Ă�ʉߗ��Ƃ��Ďx���킹���Ă����B�ނ̓}���b�J�ɂ�����|���g�K���̌��Վx�z�̏����̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@���h�����g���Ă����u�W�����@�l�ͤ�}���b�J�s�̍x�O�ɏ���Ɠ��l�Ȗؑ��̉Ƃ����Ĥ�����������ɋ��褖�ɂ͑D�ɋA�顃|���g�K���l���́A�l�������̑D�ɔh���āA��Ƃ��Ē��q��ɂ������ԁi���[�X�j��ɂ�����(������)����点�顎����Ōv�Z����y�l���ߗ��Ƃ��鏔��̐F�ɐ��߂��ؖȂ̕z�Ŏx�����

�@���͎����ڂ����A�����̍��h�����|���g�K�����l�ɍ��l�����Ĕ��褌��Ԃ�ɂ���珤�l���C���h�̃T���g���C�y�у`�����}���f���m��������R���}���f���C�݂̂��ƂŁA�O�҂̓|���g�K���̌Ḯj���玝���ė����ȕz����顑��̋����闘�v��70�T����80�߰��ĂɒB���顂��̌��ʤ3�N�̔C���̊Ԃ�25���T��30������ނ̍��Y������āA�C���h�ɤ�X�Ƀ��X�{���ɋA��l�����顒A���A�r���A�C�ő���邱�Ƃ����邵��C���ɏP���邱�Ƃ�����v�i�|p.136-7�j�B

�@�J�����b�e�B�͂׃]�A�[���ibezoar�j�A���Ȃ킿�ݐɂ��Ăӂ�Ă���B����́A�t�F���f�B�i���h����̌�v�]�ɉ����悤�Ƃ������̂ŁA��䍓����̏����ǂɐ�����Ìŕ��ł����āA�������ŕ��ɑ��������������ɂ̒��Í܂Ƃ��Ė������Ƃ����B4����1�ݽ��80�ླྀ��ނ��������Ƃ����B

���S�A�ŁA�}���o�[�����Ƃ̈��~�ɓM��遥

|

| �u���E�����z�[�w���x���t�A1600 |

�@�J�����b�e�B�́A�}���b�J����Z�C�������o�āA1599�N3���R�`���𒅂�������ɂ��āA�}���b�J����2000ϲفA�}�J�I����3500ϲق́A�S�A�ɒ������Ƃ��Ă���B����͊ԈႢ�ŁA���̎��A���ł�1600�N�ɂȂ��Ă����B

�@�����A�Z�C�����̓}���b�J�Ɠ����悤�Ƀ|���g�K���ɂƂ��čŏd�v�Ȍ��Ջ��_�ł��������A�}���b�J�Ƃ͈���ăI�����_���A�W�A�i�o�ɓ������āA������U�����悤�Ƃ������Ă����B�ނ͂���ɂ���邱�ƂȂ��A���������Z�C�����̕����j�A�ہA�����ă}���i�|�����̐^��ɂ��ď��������Ă���B�Z�C�����̂ǂ̍`�ɓ���A�������������ǂ����͕s���ł���B

�@�J�����b�e�B�́A�S�A�؍ݒ��A�������玝���Ă����������ׂĔ��蕥�����Ƃ����B���̌��̓J���o�C�A�ɑ���A�����ɂ���O�W�����[�g�l�̏��l�ɂ���Ĕ����A���̑���ɓ�����ʂ́A�|���g�K���l����������l�X�Ȏ�ނ̖ȕz�ȂLjߗ���A���H���ꂽ�����A����ȂǕ�Ηނ𑗂��Ă�����Ă���B����ɂ���Ē����Ŏd����l��70�߰��ď��闘�v�������Ƃ����B�|�@��Y���������悤�ɁA�莆�ł��Ƃ肷����������A��̓I�ɏ�����Ă��Ȃ����ɂ��܂��B

�@�J�����b�e�B�ɂ��A�S�A�ɂ́u���N���̏��i����������g�̑D�ŃJ���o�C�A����S�A�ɂ�������顔ޓ��͑啔���O�W�����[�g�l�ł��褁c�c�ޓ��͑�ʂ̃_�C�����h���m������n���c�c�m�����n���i�̂��ׂĂ̓|���g�K���l�������A���N�S�A���R�`������o�`����D�Ń��X�{���ɑ�����܂�����k�D�ɂ́l���̑��ɍ��h���Ƃ������ނ̎G�݂��ςݍ��܂�܂��

�@�������A�Ӟ��͂��̔��Ɂk�|���g�K���́l�������ƌ_������ҁk�ɏ������܂��l��������Ӟ��̓J���J�b�g��J�i�m�[����}���K���[����I�m�[����p���U���[����R�`���̕t�߂ō̏W������܂���������̒��ɂ͂܂��J���o�C�A�̏��l�B����q�̏��i�������Ă���ĎQ��܂��v�Ƃ����i�|p.163�j�B

�@�J�����b�e�B�̓J���o�C�A���l���^����B�ނ�́A�傫�Ȍo�ϗ͂������A�ߓx���鐶���𑗂��Ă���B����Ƀ|���g�K���l���l�͈ˑ����Ă����B����ɑΔ䂵�āA�|���g�K���l�����͂��܂�������炵�Ȃ������𑗂��Ă���Ƃ���B���̑��A�S�A�ɂ�����|���g�K���l�̍��Ȑ����Ԃ��A�S�A�̐H�i�◿���A�����A�����ē��ɏ����ɂ��āA���Ȃ�ڂ����q�ׂĂ���B

�@�ނ́A�S�A�Ɍ��ʂƂ��āA21�������؍݂��邱�ƂƂȂ�B���̃S�A�̒����؍݂́A�}���b�J���������1�ǂ̑D���x�ꂽ���Ƃ�A�ނ��������Ă���C���h�m�̋G�ߕ��̌����\4-8����4�����͐������ɑD���o���Ȃ��\�ɉe������Ă͂����B���ꂾ���łȂ��A�ނ��}���o�[�����Ƃ̈��~�ɓM������������ƌ����Ă���B

�@�Ȃ��A�|

�@��Y���̓S�A��J���o�C�A�̎���A����Ƃ̃|���g�K���l�̊ւ��ɂ��āA�Ⴆ�J�����b�e�B��菭���O��1583-89�N�܂ŃS�A�̃|���g�K����i���̏��L�Ƃ��ċΖ������A�����X�z�[�e���i�I�����_�l�A1563-1611�j�́w�����ē��L�x���͂��߁A�����̃��[���b�p�l�̋I�s���Ȃǂ����p���āA���ߍׂ���������Ă���Ă���B

�����������߁A�D�������A�S�A��D�o���遥

�@���N�A�|���g�K������C���h�Ɍ������D�́A�S�A�ɍs�����͂�1�ǂƁA�R�`���܂ōs�����̂�����A����3�4�ǂł������B�������A�J�����b�e�B���A���̓r�ɂ��������Ƃ��́A�S�A�ɂ͊��͂��܂�2�ǂ������Ȃ������B�ނ̓S�A�ɗ��Ă������̓T���^����R�|���ɏ�����

�@�J�����b�e�B�́A1601�N�̃N���X�}�X�̓��A�S�A���o������B���̎��A�}�J�I�Ɠ����悤�Ɏ��������A���X�{���Ɍ�����2�ǂ̃|���g�K���D�ɕ��ڂ��3�l�̏��g�������A��A��p�̑D���������������B�������A�J�����b�e�B�̏��l�Ƃ��Ă̐����́A�S�A�̑D�o�܂łł������B

�@�|�@��Y���́A�u�ܘ_��D��������킯�ł͂Ȃ�������̎���ɐ�p�̑D������邱�Ƃ����㓙���ґ�ł���������v�Nj���W�T���āA�z�ꔄ������n�߂ɃA�t���J����V�嗤��A�W�A��������J�����b�e�B�ͤ�����Ɏ����đD�����ؐ�܂ł̑�����ɐL���オ�����̂ł���v�������i�|p.210�j�

�@�|���g�K���ɋA��D�́A�܂��J���J�b�g�̊C�݂ɉ����ē쉺����c��É�(�t�F���y3����݈�1598-1621�j�Ɖ��l���̌_��҂̂��߂ɌӞ����t��������ăR�`���ł���ȊO�̕i�����t����������Ĥ1602�N1���ɃR�`�����o�`���āA�Z���g�E�w���i���ɗ�����褂����Ő���⋋������Ť�|���g�K���ɖ����ɍs���������ƂɂȂ��Ă����

�@�ȉ��A�����̃|���g�K���D�̗l�q��m�邱�Ƃł�����e�ƂȂ��Ă���̂ŁA�����̈��p�ƂȂ�B

�@�u���̑D�̑ǎ�(pi��oto)�͊�]���18��T��20��ʉ߂����l�ł��邪��J�����b�e�B�͂��̑ǎ��ƌ_������Ѥ���g�Ɠ��{�l����N�l����U���r�[�N�o�g�̍��l��3�l�̏��g�Ƃ����X�{���܂ʼn^�сA�D���ɋ߂����ɃJ�����b�e�B�p�̏������D�������炦������Ƀx�b�h��݂��ĉ����Ŗ�����悤�ɂ��邱��(�����͑D��������D���̑��́A�b�ł���Q���邱�ƂɂȂ��Ă���)�A�������{1�H�𗿗����Ă��̓���H�ׂ����邱�Ƥ���̌{�͑S�q�C���̗p�ɋ����邽�߂ɒ����ɓ���ĉ^��ōs�����Ƥ�����ăJ�����b�e�B���g���ʂɍŏ㓙�̌{100�H�������čs�����ƂƂ���J�����b�e�B���܂�4�l�ƌ{�̉^���Ƃ��āA�S�A�̉ݕ���1000���̨ݑ���7�ޭص����D���Ɏx�������ƂƂ����v�

�@�����ł����ǎ�(pi��oto)�́A���łɌ����p�C���b�g(pilote)�Ɠ����ƌ����邪�A�ʏ�̗p��͍q�C���ł��낤�B�q�C���ł����Ă����܌����������s�g�����闧��ɂ͂Ȃ��B�J�����b�e�B�͊��͂ɏ����Ă����̂ŁA�D�������E���p�C���b�g�ƌĂ�邱�ƂɂȂ��Ă����ƌ�����B

�@�u����ɁA�J�����b�e�B�͎�Ƃ��đ傫�Ȕ��ɓ���Ă��鎩���̎����ׂ��^�����邽�߂ɤ�D���y�ё��́k�����l�D���B����ꏊ��������̏ꏊ�Ȃ���̂ͤ�c�邪�����t���̌Ӟ���ς���A�]��̏ꏊ���k�����l�D���E�k���ʁl�D���̂��ꂼ��ɗ^������̂Ť���̍L���͗^������l�̊K���ƔC���Ƃɂ���āA����ׯ���m�����̒P�ʂ�1��ׯ��=1.83Ұ�فn�ƒ�߂��Ă�����D������ԍL���ꏊ��������c�c�@���̐��x�͖����̉��T(grazie�@di�@liberta)�ƌĂꤍc�邩�炻����́k�����l�E�k���ʁl�D���ɗ^����ꤑD���������̏ꏊ�ɒu���ׂ��ݕ������K���Ȃ��ꍇ���ͤ��]����l�ɂ��̏ꏊ���Ă悢���ƂɂȂ��Ă����v����Ȃ킿�A�D���Ɉ��̋��^�Ƃ��������A�������t�^����A���̔������F�߂��Ă����B

�@�u��D���I��ƑD�͔���g���āA�m�܂��́n�A���r�A�̗��n�ƊC�݂ƂɌ����Đi�ݤ�₪�ăT���E�������\��(�����}�_�K�X�J����)�ɑD���]���A���K�ł͂��邪��\���͗l�̕����āA���U���r�[�N�����Ȃ���A���̓��Ƒ嗤�Ƃ̊Ԃ�ʉ߂��A��]��Ɍ������v�i�ȏ�A�|p.212-3�j�B

���吼�m��ɂ����āA�I�����_�D�ɝ\�߂���遥

�@�u�Z���g�E�w���i�����w���Đi�̂ł��邪���q�̂��ׂĂ͑D���A���g�j�I�E�f�B�E�����E�f�E�J�X�g���ɐ��ऐd���A���̂ق��̕i�����\������̂�����A�Z���g�E�w���i���Ɋ�`����K�v�Ȃ����������B�������A�D���͍c�邩��Z���g�E�w���i���Ɋ�`���āA�R�`�����痈�锤�̔ނ̟����̂���1�ǂ̑D��҂悤�ɖ������Ă��邩��ƁA��q�B�̐����ɉ����Ȃ������v��������A�D�̐i�s�ɂ��āA�q�C�o���̂��铯�揤�l���ӌ����������s�������Ă����B

�@�u�������āA12��25�ڈȗ������ȍq�C�𑱂��A�m1602�N�n3��14���ؗj���̒��A���z�����������A�Z���g�E�w���i��������������16�x�A��]��1700ϲفA�S�A����5000ϲق̒n�_�ɂ�������m�̐^���ɂ���B�D�͕��ɋt����ē��ɋ߂Â���`���Ă��邩�ǂ������m���߂��Ƃ���A3�ǂ̑D�������Ă���̂��������c�c

�@�c�c1�2�ǂ̑D������]�n�̂���A�����̓��]�ɕd���~�����Ƃ��Ă��鎞��`�ɓ����Ă���2�ǂ̑D������g����̂��������2�ǂ͕��ɋt����ĊC�ɏo�Ť����������]���ē��Ɍ����Đi��ŗ���������āA�����Ԃ������Ȃ������ɁA�J�����b�e�B���̑D�ɕ��s�m�ρn�������Ǝv���ԂɁA����ɗ����Ă��܂����c�c�`���͋t�]���Ă��܂����̂ł���v�i�|p.213-4�j�

�@����2�ǂ́A�I�����_�쐼���̃[�[�����g�i��{�̓~�b�f���u���O�j�̑D�ł���������X�̊|���������s��ꂽ���A�|���g�K���D�̑D�����\���ȏ�̕��͂��s�����Ƃ��Ȃ��A�[�[�����g�D�Ɍ����đ�C��������̂����������ƂȂ��āA�C���킪�J�n���ꂽ�

�@�|���g�K���D�͑����̎����ҁi����50�l�ȏ�j���o����D�͋h�����̉��ɑ����̓G�e���Ē��v�ɕm�����B�C����3��14������15���A16���Ƒ�������ɔ������f���č~������ɂ��������B

�@�u�|���g�K���D�ɂ͖C�p��(contestabile)��C��(bombardiere)���n�߂Ƃ���퓬�������R�Ɣz������Ă�����������A����͌���Ώ��ނ̏ゾ���̂��ƂŤ���ۂ͂����m�̐E�n�͋��K�Ŕ������꤂�葽�����x�������҂�����������E�����m���Ă����n�c�c��C�𑀍�ł���҂̓W�F�m�A���Ђ̃C�^���A�l�C�肪1�l����݂̂ł���������{���ł͌C�H�����Ă����v�

�@�J�����b�e�B�̕��q���A���L�V�R�̃A�J�v���R����t�B���s���̃}�j���ɍs���X�y�C���D�̖C�p����b���̐E������Ă������A���ꂪ�|���g�K���D�ł��s���Ă����B���̌X���ɂ��āA�|�@��Y����15���I�̎j���ɂ͂Ȃ��̂ŁA16���I�ɂȂ��Ă���L�܂����Ɛ��@���Ă���B

�@�u�퓬�J�n��Ԃ��Ȃ�����̖C�肪�G�e�ɝ˂�m������n��|���g�K���D�͐퓬�͂������Ă��܂����̂ł��顂��̏�A�|���g�K���D�͐ς߂邾���̉ݕ���ς�ōs�����Ƃ������ʤ�������n�ߓ���Ƃ���ו��̎R�Ť��g���͎��R�ɍs�����邱�Ƃ��o���Ȃ������c�c�Ӟ��̕������āA�Ӟ����������炱�ڂ�o��Z������D�̒��ɕ���ŗ��ꤔr���|���v�ɂ܂��ĐZ����r���������Ƃ����Ƃ�j�Q�������G�e�̖����ɂ���Ď���ɑD���X���čs���c�c�v�i�ȏ�A�|p.216�j�

�@�J�����b�e�B�́A�I�����_�l�Ƃ��̑D�ɂ��āA�u�I�����_�D�̐퓬�����n���̌o���҂ł��邱�ƁA�D���̎���ꂪ�s���͂��Ă��Ĥ��C�����R�Ɨp�ӂ��ꤑD��ɂ͐퓬�ɔ����Ă��悻�s����j�Q����悤�Ȃ��̂��u����Ă��Ȃ������c�c����̓|���g�K���D�̏ꍇ�ƑS�����Ť�|���g�K���D�̂��Ƃ͑z���o���̂��s�����ł���Əq�ׂĂ���v�Ƃ����i�|p.217�j�B���łɁA���̎����A�|���g�K���l�͕��s�A�����Ă����̂ł���B

���g�X�J�[�i����Ƃ̐e�����Ƃ��ď����낤�Ƃ��遥

�@�I�����_���́A�|���g�K���D���ŏ��ɖC�������̂ʼn��킵���܂łł���Ƃ�����퓬�̐ӔC���|���g�K���D�ɂ��邱�Ƃ��咣�����B�ނ�́A�D���̂��ׂĂ̕���o����悤�ɖ�����������_�C�������h��^�����������������̍ہA�D���Ƃ��̑��q��A��ċ������B

�@����3��17���A�I�����_����2�ǂ̃{�[�g���o���āA�����̕��m�Ƒ�H�A���l�H(�D�̂̌����l���ĐZ����H���~�߂�E�l�j�𑗂荞��ł����B�����āA�|���g�K���D�Ɏc�����Ă����l�X���{�[�g�ɍڂ��A�I�����_�D�Ɉڂ����Ƃ�����|���g�K���D�̎c���҂̂قƂ�ǂ����j��m��Ȃ������B�I�����_�l�����͈Ӑ}�I�ɁA�ނ�𐅂ɗ����ēM���悤�Ɏd�����̂ŁA�����̐l�X���M�������B

�@�I�����_�D�ɃC�^���A���b���҂������炵���A�J�����b�e�B�͂��̒j�����āA�������܃I�����_�D�̃{�[�g�Ɉڂ�����v�̂̂悢�|���g�K���l�́A���M�����̃A�N�Z�T��������������������Ă������A�J�����b�e�B�̒��N�l���g�����̂P�l�ł������B�ވȊO�̓��{�l�ƃ��U���r�[�N�̓z��́A���炭���̂Ƃ��M�������ƌ�����B

�@�ނ�[�[�����g�̑D���͗D�G�ŁA�|���g�K���D�������܂��C�����Ă��܂����B�����c��̃|���g�K���l�͓��ɕ������A2�ǂ̃I�����_�D�̍b���ɂ��ꂼ����e���ꂽ��J�����b�e�B�͎��������|���g�K���l50�l�ƂƂ��ɁA�D���̗��̉��̤�ł��傫����C�̒u����Ă���Ƃ���ɓ����ꂽ�B���鎞�ɂ͐g��L�����Ƃ��ł����A���������ɐg�̂������ꂩ�������Ė������B�p�ֈȊO�͕������o�邱�Ƃ������ꂸ��������Z������ɂ���1�l�̃I�����_�̔ԕ��ɊĎ��������B

�@1602�N4��6���A2�ǂ̃I�����_�D�͝\�߂����|���g�K���D���g�q���āA���u���W���E���I�O�����f�m���e���ɂ���t�F���f�B�i���h�E�f�E�m���[�j�����Ƃ������l���Ɏ���B����26�����5��2���A�ނ�̓|���g�K���l���V���c�ƃp���c1���Œu������ɂ��āA�I�����_�Ɍ���������̍ہA��^�̃{�[�g�������炦�����A���X�{���Ȃ�u���W���Ȃ褍D���ȂƂ���ɍs���ƁA���������B

�@�J�����b�e�B�͂Ƃ����ƁA�|���g�K���l����u�r���ŊC�ɓ������܂�邼�v�Ƃ˂��܂ꂽ���A�����͂Ȃ炸�[�[�����g�ɒ����B���̎��A��Ȃ��r���ŊC�ɓ������܂�Ȃ������̂���ƕs�v�c��������Ƃ����B�ނ́A�D���ȉ��̃I�����_�D���ɁA�����ƃg�X�J�[�i����Ƃ̐e���ȊW���֎���������ɗ���ŁA�I�����_�D���t�B�����c�F�̊O�`�����H���m�ɏo���ł���悤�������Ă��Ƃ����āA���Ԃ炩�����悤�ł���B

�������וԊ҂̑i�ׁA13000�۰�݂Ō�����

�@�����A�|���g�K���̓X�y�C���Ɠ��N�A���̎���i1580-1640�N�j�ɂ���A�܂��I�����_��1568�N����X�y�C���ɑ��ēƗ��푈���s���Ă����B�I�����_�C�R��(Admiralita)�́A�T���^�E���R�|�������`�Ɠ����ɁA�ו����͂��߁A���ׂĂ̂��̂����@�I�퓬�ɂ��험�i�Ƃ��āA�I�����_���ɖv������邱�Ƃ�鍐���Ă����B����ɂ��J�����b�e�B�̐�������肼����ꂽ�B

�@�����ŁA�J�����b�e�B�͂܂����C���h�Ǝ���̂���I�����_�l���l�ɋ߂Â��Ĥ�ݕ��Ԋ҂�\�����ꂽ���A������Ȃ�����ɁA�~�b�f���u���O�ɂ���C�^���A�l���l�������o���A���̐l���炦�����ɂ��ƂÂ��Ĥ����̏f���Ɏ莆�������B����ͤ�g�X�J�[�i����ɁA�I�����_�A�M���a�����̔��݃}�E���b�c�E�f�B�E�i�T�E�i���ݔC1584-1625�j�ɍD�ӂ��鏈�u�����߂�莆�������ĖႤ���Ƃɂ������B

�@���ꂪ������A�J�����b�e�B�̓g�X�J�[�i����̎莆����ɓ���A���ꎝ����1602�N9��2���~�b�f���u���O���o����������w���_�[�����g�̃t���[�E���͂��Ă����}�E���b�c���̋��ɕ�����u���݂͉�������Ă���A�g�X�J�[�i����̈˗��Ƃ���Ώo���邾���̏��͂͐ɂ��܂Ȃ�������͏��l�Ɋւ��邱�ƂŎ����̌����̊O�ɂ���̂Ť�ǂ��ɂ��͂ɂȂ�Ȃ��Ƌ��͂����₵���v�Ƃ����i�|p.224�j�

�@�����ŁA�J�����b�e�B�̓~�b�f���u���O�ɖ߂��Ĥ����C���h�Ǝ�����鏤�l�̉�У�̎x�z�l�㗝�ҒB�����đi�ׂ𑱂��邱�ƂɂȂ�������̉�Ђ͑��I�����_�������C���h��ЁiVOC�j���悤�ł���B���̉�Ђ́A1598�N����I�����_�̌��Փs�s�Ŏ��X�Ɛݗ�����Ă����A�t�H�[���E�R���p�j�[�G��(��쏔���)���������̂ł������B���̓����Ƀ[�[�����g�i�~�b�e���u���O�j���������������ߒx��1602�N3���ɂȂ��Ă悤�₭�ݗ�����邱�ƂƂȂ����B

�@�J�����b�e�B�͂��̓�Y�̒���Ƀ~�b�f���u���O�ɒ������B���������Ĕނ̑i�����₷�₷�����グ����ɂ͂Ȃ������̂ł���B

�@�J�����b�e�B�̓[�[�����g�B�ł̍ٔ���������߂��̂��A�I�����_���S�̂̍ٔ����ɒ�i����B����ɓ�����A�u�e�n�ŋ�S���ď����ɏ]�����A�S�A����|���g�K���D�ɏ���ă��[���b�p�ɋA���r���ŁA���̏�D���I�����_�D�ɝ\�߂��ꂽ������q�ׁA�|���g�K���D�ɏ�����̂͂���ȊO�Ƀ��[���b�p�ɋA����@���Ȃ���������ł��邱�Ƃ��������A�|���g�K���D�ɏ���Ă�������Ƃ��������̗��R�ŁA�g�X�J�i����̉Ɛb�ł��鎩���̎����ׂ�v������͕̂s���ł���v�|���R�c�����Ƃ����i�|p.255�j�

�@���̒�i�ɂ��āA�g�X�J�[�i����́u�����̓I�����_�ƗF�D�ȊW��ۂ��Ă����A���̎��������̖��ł���J�����b�e�B�ɂ����������@�������A�����ׂ̕Ԋ҂ɉ����Ȃ��Ƃ����̂ł���Τ����t�B�����c�F�̍`�����H���m�ɗ��Ėf�Ղ���I�����_���l�ɑ��A�J�����b�e�B�̎����Q���⏞������v�Ƃ܂Ő\�������Ă��ꂽ�B�����āA���f�B�`�Əo�g�̃}���[�E�h�D�E���f�B�`���c�@�Ƃ�������t�����X�̃A����4��(�݈�1589-1610)�܂œ��������Ƃ����Ƃ����B����͔j�i�̈����Ƃ��������͂Ȃ��B

�@�J�����b�e�B��7�l�ٌ̕�m���ق�����z�̑i�ה�p���x�ق��Ď��ɓ������B�������\�߂���3�N���1605�N4��2���A�I�����_���C���h��Џ����̏��l����13000������۰�݁i�����݂̌Ḯj����炳��Č������顂Ȃ��A�I�����_���C���h��Ђ̕������{����642�������݂ł��������ŁA�a�����͂��Ȃ�̊z�Ƃ�����B

�@�|�@��Y���ɂ��A�J�����b�e�B�́w���V�L�x�Ō�̏͂́u�ٔ����k��ɒx��������ꤎ����̗��ꂪ����ɔF�߂��Ȃ����Ƃɑ���ő��Ƥ�܊p����܂ŏ���߂悤�Ƃ��Ă����K�^���꒩�ɂ��ċt�]�����g�̕s�^��Q�����t�Ƃ����Ă��Ĥ���Ɉ��W������̂����������顒��ł��ނ��w�͓͂������L�͂ł���x�ƒQ����g�̕s�^���v���ƋC�������������ƌ����Ă���̂������Ƥ������ւ����Ȃ��v�Ƃ����i�|p.226�j�

��15�N�ڂ̃t�B�����c�F�A�ҁA�w���V�L�x�̕Ҏ[��

�J�����d�e�B�͍ĂуC���h�ɍs���Ď�������悤�ƌ��S���āA�e�����Ȃ�����n�[�O�ɂ���t�����X���g�̂Ƃ���ɍs���B���̃t�����X��g�ͤ�A����4�����I�����_�Ŏ��Ƃ��������Ƃ��Ă���̂ŁA�����y������Ƃ����B��ȍ�����b���B�����A����1605�N11��22���t�̍����̏�������̎莆�������ė���

�@���̃A����4���̏��Ȃɐڂ���ƁA�J�����b�e�B�͒����Ƀn�[�O������20����Ұ�قɂ���u���[���ɍs���ď�D���A�h�[�o�[�C����ʂ��āA�t�����X�̃��E�A�[�u���őD�����ăZ�[�k���k���āA���A�����o�ăp���ɓ�������B�u���[�����o�q�����̂�1605�N12�����ߤ�p���ɒ������̂���������9���ł������B

�@���̓��Ƀ��B�����A��K�ˁA�������[�����{�ŃA����4���ɔq�y����B�����Ĥ���X���N���ɂ��������āA�呠��b�̃��j�ɉ���Ă���B���̈�A�̉�k�ɁA�����p���ɂ����g�X�J�[�i������Z��̃W�H���@���j�E�f�B�E���f�B�`��������Ă�����������A�呠��b�͎�ȍ�����b�Ƃ͈ӌ�������āA�A����4�����I�����_�Ƌ��͂��ċ������Ƃ���A�A�W�A�Ƃ̌��Վ��Ƃɍ���𓊂��邱�Ƃ���C�łȂ���������̂��߂��̊��͗����B

�@�Ȃ��A�t�����X�ɂ����Ă����C���h��Ђ�1604�N�ɐݗ�����邪�A��x���D�c��h�������ɔj�]����B�J�����b�e�B�̏��ق́A���̉�Ђ̗����グ�Ƃ��̔j�]�ɁA���炩�̊ւ�肪��������������B���Ђ�1664�N�ɂȂ��āA�I�����_��C�M���X�ɒx��邱�Ɣ����I�A���C14���i�݈�1643-1715�j����A�������ăR���x�[���i1619-83�j�ɂ���čČ������B

�@�J�����b�e�B�́A�p���؍ݒ��A�g�X�J�[�i������璼�ډ���đ��k���������Ƃ�����Ƃ����A�����������B�p�����o�����ă������ɍs�����������g���m��~���m��{���[�j�����o�Ĥ�t�B�����c�F�ɋA��B����1606�N7��12���A1591�N18�ł����𗣂�Ă���15�N�ځA33�ƂȂ��Ă�������̓��Ƀg�X�J�[�i����t�F���f�B�i���h1���ɔq�y���A�h�ӂ�\���Ă��顂����ăJ�����b�e�B�́w���V�L�x�͂����ŏI���Ă���

�@�u�t�F���f�B�i���h1���̓g�X�J�[�i�̍`�����H���m���A�u���W���Ɠ��C���h�Ƃ̌�ʂ̒��S�ɂ����v�������A����ɃJ�����b�e�B�̒m���ƌo���Ƃ𗘗p���悤�Ƃ�����J�����b�e�B��V�����`���J������v��̎w���҂��炵�߂悤�ƍl����v�悪�����܂�܂Ŕނ��ږ�Ƃ��ėp�������ł�������J�����b�e�B�Ɂw���V�L�x�̌`�ŁA���̌o���ڌ�炵�߁c�c�Q�l�ɂ��悤�v�Ƃ����i�|p.230-1�j�B�������A���̌v��̓I�����_�̖W�Q�ɂ���Ď������Ȃ������Ƃ����B

�@�J�����b�e�B�̋L�^�������̌`�ɕҎ[���ꂽ�̂́A1609�N�Ȍ�̂��Ƃł���Ƃ���Ă���B�����́A�C���h�̃��K���鍑�i1526-1857�j�̍c�邪�A�N�o��(�݈�1556-1605)����W���n�[���M�[��(�݈�1605-27)�ɑ���A���̎�s��1608�N�Ƀ��z�[������A�O���ɑJ�s���ꂽ���Ƃ�����������邩�炾�Ƃ����B

�@�Ȃ��A�|�@��Y���͂��̏�������߂����錾�t���Ȃ��A���o�����w�����V���N���[�h�x���x���Ƃ��������Ƃ�Q�����̂悤�ɁA�����I���Ă���B�����������s�L�ɤ20���I�͂Ƃ�����21���I�̐l�т��ͤ����ɋ����������Ƃ��Ȃ����Ƃł��낤�ƌ��������ł���B

�������l�Ƃ��Ă̋�O���̐��E���s��

�@����ɑ��āA�G���Q���x���g�E�����b�Z������2010�N���݁A���G���Q���x���g�Ɩ���鋞�s��w�����ŁA�����𗬎j���������闧�ꂩ��A�J�����b�e�B�w���E���V�L�x�ɂ��Ĉ��̌������q�ׂĂ���B

�@�J�����b�e�B�́w���E���V�L�x�̓o���b�N�̎��_���珑����Ă���Ƃ����B���̎��_�́A�J�����b�e�B���ً��k���L���X�g���k�̗��ꂩ����A�ނ�̎c�s�����������X�ɏ����グ�Ă������Ƃɂ悭����Ă���B����ɕt��������A����т₩���A���Ȃ킿���ׂ��ł���B�����͂��̎���̃��[���b�p�l�̍D�݂��̂��̂ł������B

�@�����āA�w17���I�̗��s�Ƃ����x�i�g���m�A1967�j��Ҏ[�����}���W�A�[�m�E�M���G���~�l�b�e�B�̢(�J�����b�e�B��)���l�ł��褂���Ƃł���Ƃ����n��ɑ����邱�Ƃ�����Ă�������l�����͉�100�N������l�Ƃ��Ă̐E�ƕ�����E��m��Ƃ���������p���Ĥ���̏��Ɨ��s���I�`���̐����ɂ܂ł����߂���Ƃ������t�������A���̋Ɛт��]���Ă���i�����b�Z��p.192�j�B

�@����͂���Ƃ��āA�J�����b�e�B�̗��s�Ƃ��̋L�^�̈Ӌ`�͂Ɩ₦�A���łɂ݂��悤�ɏ��l�����Č��Ղ��Ȃ���A�C�H�ł����Đ��E��������āA������L�^�������Ƃɂ���B

�@�ވȑO�́A���m�̂悤�ɁA1519-22�N�̃J�m�i�}�[�����j�A������1577-80�N�̃h���C�N�Ƃ����A��������q�C�҂̐��E����ł������B�����q�C�͔ނ������悤��4�N�������Ă���B�J�����b�e�B�́A�h���C�N����킸��15�N�x�ꂽ���̂́A8�N�Ԃł����āA�|���g�K���ƃX�y�C�����͂�߂��炵�������C���h�̎�v�Ȍ��Ւn�����܂Ȃ��K��đ傢�ɏ��������A�����ėI�X�Ƒ؍݂��ēy�n�̕����ɐڂ��āA�m�����g�����B

�@�J�����b�e�B�̗��s�Ƃ��̋L�^�̓}���R�E�|�[���̐��E���s��q�C�҂̐��E����ɕC�G����B�������A�J�����b�e�B�́w���E���V�L�x�͒m���邱�Ƃ����Ȃ����߁A���̈Ӌ`���̗g����Ă��Ȃ��������Ƃ͐��Ɏc�O�ł���B

�@�����̊C����Ղ̏ɂ����āA�D��D���ł��Ȃ������l���C�H�A���E�̌��Ւn�ɕ�������������Ƃ��������Ƃ́A�r�����m�̂��Ƃł������B�P�Ȃ鏤�l�ł���J�����b�e�B�����E�����s����萋�������̂́A�|���g�K���ƃX�y�C���̐��E�����Ƃ��̎x�z���V�X�e���Ƃ��Đ��������������Ƃ̌���ł������B�}���R�E�|�[���̗��s�̓����S���̃��[���V�A�x�z�Ɉˑ����Ă����B�����āA�J�����b�e�B���܂��A�C�^���A�l�ł��������Ƃ��K�����Ă��悤�B

�@�ނ͍ŏ����琢�E������悤�ƍl���Ă����悤�ɂ݂͂��Ȃ��B������������Ă���悤�ɁA�t�B���s��������{�D�ɏ���ē��{�ɗ��Ă͂��߂āA�����Ő��E����ł��邱�Ƃ��C�Â����Ƃ݂����B���̌_�@�́A�C�G�Y�X��Ƃ̊W���ł������Ƃɂ������ƌ�����B�ނ̌��Վ������A�C�G�Y�X��铽���Ă��ꂽ�Ӗ��͌v��m��Ȃ��B

�@�Ō�ɁA�J�����b�e�B�͐��E�����s�̎��x�́A�������Ȃ��̂ł��������B�ނ́A���Ս`�ɂ�������Պz�Ƃ��̎��x��A���܂��܂ȋ��z��B���ɂ����Ă���B����͏��l�����ɂ��镶�͂Ƃ��ē��R�Ƃ�����B����͂Ƃ������A�ŏI�I�ɃS�A����̐ωׂ�2�ǂ̃|���g�K���D�ɕ����čڂ��A����p�ӂ�����قǂɁA��ׂ������Ă������Ƃ͖��炩�ł���B

�@�J�����b�e�B�́A�ނ����|���g�K���D���I�����_�D�ɝ\�߂���A���̐ωׂ��v�����ꂽ���Ƃ��傫�ȑ��Q���A�ߒQ�ɂ���Ă���B�������A����1�ǂ̃|���g�K���D�͂ǂ��Ȃ����̂��A���炩�łȂ��B

�@�����ł���Ȃ���A�t�����X����g�X�J�[�i����ɐωׂ̈ꕔ�����������Ƃ��A�����ɑ��z�̑i�ה�p���x�o�����Ƃ��A���A�W�A�ւ̌��Ղɏo�|���悤�Ƃ����Ƃ��A�t�����X����g�X�J�[�i������瓌�A�W�A�Ƃ̌��ՂɎQ�悷��悤�����ꂽ�Ƃ����������݂�Ƃ��A����1�ǂ̃|���g�K���D�͖����ɋA�����āA�傫�ȗ��v�������炵���B�����āA�ނ͐ωȊO�ɖׂ��������A�C�G�Y�X����ʂ��āA�t�B�����c�F�ɑ������Ă����̂ł͂Ȃ����Ɛ��@����B

�@���������āA�J�����b�e�B�̐��E�����s�́A�����l�Ƃ��Ă̋�O���̗��s�ł���������łȂ��A��O���ׂ̖��ƂȂ������s�ł����������̂悤�ł���B

�y���z

�@�J�����b�e�B�w���E���V�L�x�ɂ݂���{�L���̍��ڢ���{�̑D��q�C�p�螺D�̎i�ߊ������������̒����������\����𣤢������Â����̂����d����飤��S���̕�����d�飤��N��v�Z����X�y�C���l�ƃ|���g�K���l�̋Ɛѣ�������̍q�C���1597�N2��5��(����ɂ�����26���l�}��)����Y����Ԃ�̌Y����Y��������a�褓����̉��l����̣���ɓ��̓��{�Ƃ��̑��̏�������ʕ����أ����������X��`����Ĥ����H������������߂����£�������������قƂ�ǐH�p�ɂ�����^���p����{����̑��̉ƒ{����I�賎q�i���݁A�����j�����{�ʐ�����̉ݕ��������L��������쒹����Γ�e�ł̎�£��������������I���[��������͔̍|����푈�ɑ���Ђ�����Ȃ��S���������������̗A�o������}�l(�L�b�G�g)������N�o����R�������������N����N�l�z�꣤����N�ɑ���\�s�Ȑ�����L���X�g���k�̋��(���Y���ꂽ)�t�����V�X�R��C���m����C�G�Y�X�����(���[�})�@������T����t�F���[�؍���������t�����V�X�R����r���Ɣ��Q�̒[�������Y�l�̖�����֗ߣ�����̎����Ƒg�D����Ɖ��Ƃ��̓������X�̛�����A���Τ���̏�����������ȉƤ����������������A����a�l�̊Ō죤��ؕ�����ʂ̎҂̐�ΓI���ͣ���ߕ������������������������ߑ�����J��ᤕX�����v��w������ʍߣ���������̐ߑ�����|���g�K���l���Ƃ��Ắw���B�[�i�X�̊y���x����j���̔��颣���X�q�������A�W�A�ł̖f�գ��������������̖�ؐl���(�g�X�J�[�i)����ւ̖f�Ր�����������������i�G���Q���x���g�E�����b�Z�����A�J�i�E�u�c�T�N��w�J�����b�e�B���̓��m�����^�x�Ap.52-3�A�o�g�o�������A1987�j�B

�@�����A�Z�C�����̓}���b�J�Ɠ����悤�Ƀ|���g�K���ɂƂ��čŏd�v�Ȍ��Ջ��_�ł��������A�}���b�J�Ƃ͈���ăI�����_���A�W�A�i�o�ɓ������āA������U�����悤�Ƃ������Ă����B�ނ͂���ɂ���邱�ƂȂ��A���������Z�C�����̕����j�A�ہA�����ă}���i�|�����̐^��ɂ��ď��������Ă���B�Z�C�����̂ǂ̍`�ɓ���A�������������ǂ����͕s���ł���B

�@�J�����b�e�B�́A�S�A�؍ݒ��A�������玝���Ă����������ׂĔ��蕥�����Ƃ����B���̌��̓J���o�C�A�ɑ���A�����ɂ���O�W�����[�g�l�̏��l�ɂ���Ĕ����A���̑���ɓ�����ʂ́A�|���g�K���l����������l�X�Ȏ�ނ̖ȕz�ȂLjߗ���A���H���ꂽ�����A����ȂǕ�Ηނ𑗂��Ă�����Ă���B����ɂ���Ē����Ŏd����l��70�߰��ď��闘�v�������Ƃ����B�|�@��Y���������悤�ɁA�莆�ł��Ƃ肷����������A��̓I�ɏ�����Ă��Ȃ����ɂ��܂��B

�@�J�����b�e�B�ɂ��A�S�A�ɂ́u���N���̏��i����������g�̑D�ŃJ���o�C�A����S�A�ɂ�������顔ޓ��͑啔���O�W�����[�g�l�ł��褁c�c�ޓ��͑�ʂ̃_�C�����h���m������n���c�c�m�����n���i�̂��ׂĂ̓|���g�K���l�������A���N�S�A���R�`������o�`����D�Ń��X�{���ɑ�����܂�����k�D�ɂ́l���̑��ɍ��h���Ƃ������ނ̎G�݂��ςݍ��܂�܂��

�@�������A�Ӟ��͂��̔��Ɂk�|���g�K���́l�������ƌ_������ҁk�ɏ������܂��l��������Ӟ��̓J���J�b�g��J�i�m�[����}���K���[����I�m�[����p���U���[����R�`���̕t�߂ō̏W������܂���������̒��ɂ͂܂��J���o�C�A�̏��l�B����q�̏��i�������Ă���ĎQ��܂��v�Ƃ����i�|p.163�j�B

�@�J�����b�e�B�̓J���o�C�A���l���^����B�ނ�́A�傫�Ȍo�ϗ͂������A�ߓx���鐶���𑗂��Ă���B����Ƀ|���g�K���l���l�͈ˑ����Ă����B����ɑΔ䂵�āA�|���g�K���l�����͂��܂�������炵�Ȃ������𑗂��Ă���Ƃ���B���̑��A�S�A�ɂ�����|���g�K���l�̍��Ȑ����Ԃ��A�S�A�̐H�i�◿���A�����A�����ē��ɏ����ɂ��āA���Ȃ�ڂ����q�ׂĂ���B

�@�ނ́A�S�A�Ɍ��ʂƂ��āA21�������؍݂��邱�ƂƂȂ�B���̃S�A�̒����؍݂́A�}���b�J���������1�ǂ̑D���x�ꂽ���Ƃ�A�ނ��������Ă���C���h�m�̋G�ߕ��̌����\4-8����4�����͐������ɑD���o���Ȃ��\�ɉe������Ă͂����B���ꂾ���łȂ��A�ނ��}���o�[�����Ƃ̈��~�ɓM������������ƌ����Ă���B

�@�Ȃ��A�|

�@��Y���̓S�A��J���o�C�A�̎���A����Ƃ̃|���g�K���l�̊ւ��ɂ��āA�Ⴆ�J�����b�e�B��菭���O��1583-89�N�܂ŃS�A�̃|���g�K����i���̏��L�Ƃ��ċΖ������A�����X�z�[�e���i�I�����_�l�A1563-1611�j�́w�����ē��L�x���͂��߁A�����̃��[���b�p�l�̋I�s���Ȃǂ����p���āA���ߍׂ���������Ă���Ă���B

�����������߁A�D�������A�S�A��D�o���遥

�@���N�A�|���g�K������C���h�Ɍ������D�́A�S�A�ɍs�����͂�1�ǂƁA�R�`���܂ōs�����̂�����A����3�4�ǂł������B�������A�J�����b�e�B���A���̓r�ɂ��������Ƃ��́A�S�A�ɂ͊��͂��܂�2�ǂ������Ȃ������B�ނ̓S�A�ɗ��Ă������̓T���^����R�|���ɏ�����

�@�J�����b�e�B�́A1601�N�̃N���X�}�X�̓��A�S�A���o������B���̎��A�}�J�I�Ɠ����悤�Ɏ��������A���X�{���Ɍ�����2�ǂ̃|���g�K���D�ɕ��ڂ��3�l�̏��g�������A��A��p�̑D���������������B�������A�J�����b�e�B�̏��l�Ƃ��Ă̐����́A�S�A�̑D�o�܂łł������B

�@�|�@��Y���́A�u�ܘ_��D��������킯�ł͂Ȃ�������̎���ɐ�p�̑D������邱�Ƃ����㓙���ґ�ł���������v�Nj���W�T���āA�z�ꔄ������n�߂ɃA�t���J����V�嗤��A�W�A��������J�����b�e�B�ͤ�����Ɏ����đD�����ؐ�܂ł̑�����ɐL���オ�����̂ł���v�������i�|p.210�j�

�@�|���g�K���ɋA��D�́A�܂��J���J�b�g�̊C�݂ɉ����ē쉺����c��É�(�t�F���y3����݈�1598-1621�j�Ɖ��l���̌_��҂̂��߂ɌӞ����t��������ăR�`���ł���ȊO�̕i�����t����������Ĥ1602�N1���ɃR�`�����o�`���āA�Z���g�E�w���i���ɗ�����褂����Ő���⋋������Ť�|���g�K���ɖ����ɍs���������ƂɂȂ��Ă����

�@�ȉ��A�����̃|���g�K���D�̗l�q��m�邱�Ƃł�����e�ƂȂ��Ă���̂ŁA�����̈��p�ƂȂ�B

�@�u���̑D�̑ǎ�(pi��oto)�͊�]���18��T��20��ʉ߂����l�ł��邪��J�����b�e�B�͂��̑ǎ��ƌ_������Ѥ���g�Ɠ��{�l����N�l����U���r�[�N�o�g�̍��l��3�l�̏��g�Ƃ����X�{���܂ʼn^�сA�D���ɋ߂����ɃJ�����b�e�B�p�̏������D�������炦������Ƀx�b�h��݂��ĉ����Ŗ�����悤�ɂ��邱��(�����͑D��������D���̑��́A�b�ł���Q���邱�ƂɂȂ��Ă���)�A�������{1�H�𗿗����Ă��̓���H�ׂ����邱�Ƥ���̌{�͑S�q�C���̗p�ɋ����邽�߂ɒ����ɓ���ĉ^��ōs�����Ƥ�����ăJ�����b�e�B���g���ʂɍŏ㓙�̌{100�H�������čs�����ƂƂ���J�����b�e�B���܂�4�l�ƌ{�̉^���Ƃ��āA�S�A�̉ݕ���1000���̨ݑ���7�ޭص����D���Ɏx�������ƂƂ����v�

�@�����ł����ǎ�(pi��oto)�́A���łɌ����p�C���b�g(pilote)�Ɠ����ƌ����邪�A�ʏ�̗p��͍q�C���ł��낤�B�q�C���ł����Ă����܌����������s�g�����闧��ɂ͂Ȃ��B�J�����b�e�B�͊��͂ɏ����Ă����̂ŁA�D�������E���p�C���b�g�ƌĂ�邱�ƂɂȂ��Ă����ƌ�����B

�@�u����ɁA�J�����b�e�B�͎�Ƃ��đ傫�Ȕ��ɓ���Ă��鎩���̎����ׂ��^�����邽�߂ɤ�D���y�ё��́k�����l�D���B����ꏊ��������̏ꏊ�Ȃ���̂ͤ�c�邪�����t���̌Ӟ���ς���A�]��̏ꏊ���k�����l�D���E�k���ʁl�D���̂��ꂼ��ɗ^������̂Ť���̍L���͗^������l�̊K���ƔC���Ƃɂ���āA����ׯ���m�����̒P�ʂ�1��ׯ��=1.83Ұ�فn�ƒ�߂��Ă�����D������ԍL���ꏊ��������c�c�@���̐��x�͖����̉��T(grazie�@di�@liberta)�ƌĂꤍc�邩�炻����́k�����l�E�k���ʁl�D���ɗ^����ꤑD���������̏ꏊ�ɒu���ׂ��ݕ������K���Ȃ��ꍇ���ͤ��]����l�ɂ��̏ꏊ���Ă悢���ƂɂȂ��Ă����v����Ȃ킿�A�D���Ɉ��̋��^�Ƃ��������A�������t�^����A���̔������F�߂��Ă����B

�@�u��D���I��ƑD�͔���g���āA�m�܂��́n�A���r�A�̗��n�ƊC�݂ƂɌ����Đi�ݤ�₪�ăT���E�������\��(�����}�_�K�X�J����)�ɑD���]���A���K�ł͂��邪��\���͗l�̕����āA���U���r�[�N�����Ȃ���A���̓��Ƒ嗤�Ƃ̊Ԃ�ʉ߂��A��]��Ɍ������v�i�ȏ�A�|p.212-3�j�B

���吼�m��ɂ����āA�I�����_�D�ɝ\�߂���遥

�@�u�Z���g�E�w���i�����w���Đi�̂ł��邪���q�̂��ׂĂ͑D���A���g�j�I�E�f�B�E�����E�f�E�J�X�g���ɐ��ऐd���A���̂ق��̕i�����\������̂�����A�Z���g�E�w���i���Ɋ�`����K�v�Ȃ����������B�������A�D���͍c�邩��Z���g�E�w���i���Ɋ�`���āA�R�`�����痈�锤�̔ނ̟����̂���1�ǂ̑D��҂悤�ɖ������Ă��邩��ƁA��q�B�̐����ɉ����Ȃ������v��������A�D�̐i�s�ɂ��āA�q�C�o���̂��铯�揤�l���ӌ����������s�������Ă����B

�@�u�������āA12��25�ڈȗ������ȍq�C�𑱂��A�m1602�N�n3��14���ؗj���̒��A���z�����������A�Z���g�E�w���i��������������16�x�A��]��1700ϲفA�S�A����5000ϲق̒n�_�ɂ�������m�̐^���ɂ���B�D�͕��ɋt����ē��ɋ߂Â���`���Ă��邩�ǂ������m���߂��Ƃ���A3�ǂ̑D�������Ă���̂��������c�c

�@�c�c1�2�ǂ̑D������]�n�̂���A�����̓��]�ɕd���~�����Ƃ��Ă��鎞��`�ɓ����Ă���2�ǂ̑D������g����̂��������2�ǂ͕��ɋt����ĊC�ɏo�Ť����������]���ē��Ɍ����Đi��ŗ���������āA�����Ԃ������Ȃ������ɁA�J�����b�e�B���̑D�ɕ��s�m�ρn�������Ǝv���ԂɁA����ɗ����Ă��܂����c�c�`���͋t�]���Ă��܂����̂ł���v�i�|p.213-4�j�

�@����2�ǂ́A�I�����_�쐼���̃[�[�����g�i��{�̓~�b�f���u���O�j�̑D�ł���������X�̊|���������s��ꂽ���A�|���g�K���D�̑D�����\���ȏ�̕��͂��s�����Ƃ��Ȃ��A�[�[�����g�D�Ɍ����đ�C��������̂����������ƂȂ��āA�C���킪�J�n���ꂽ�

�@�|���g�K���D�͑����̎����ҁi����50�l�ȏ�j���o����D�͋h�����̉��ɑ����̓G�e���Ē��v�ɕm�����B�C����3��14������15���A16���Ƒ�������ɔ������f���č~������ɂ��������B

�@�u�|���g�K���D�ɂ͖C�p��(contestabile)��C��(bombardiere)���n�߂Ƃ���퓬�������R�Ɣz������Ă�����������A����͌���Ώ��ނ̏ゾ���̂��ƂŤ���ۂ͂����m�̐E�n�͋��K�Ŕ������꤂�葽�����x�������҂�����������E�����m���Ă����n�c�c��C�𑀍�ł���҂̓W�F�m�A���Ђ̃C�^���A�l�C�肪1�l����݂̂ł���������{���ł͌C�H�����Ă����v�

�@�J�����b�e�B�̕��q���A���L�V�R�̃A�J�v���R����t�B���s���̃}�j���ɍs���X�y�C���D�̖C�p����b���̐E������Ă������A���ꂪ�|���g�K���D�ł��s���Ă����B���̌X���ɂ��āA�|�@��Y����15���I�̎j���ɂ͂Ȃ��̂ŁA16���I�ɂȂ��Ă���L�܂����Ɛ��@���Ă���B

�@�u�퓬�J�n��Ԃ��Ȃ�����̖C�肪�G�e�ɝ˂�m������n��|���g�K���D�͐퓬�͂������Ă��܂����̂ł��顂��̏�A�|���g�K���D�͐ς߂邾���̉ݕ���ς�ōs�����Ƃ������ʤ�������n�ߓ���Ƃ���ו��̎R�Ť��g���͎��R�ɍs�����邱�Ƃ��o���Ȃ������c�c�Ӟ��̕������āA�Ӟ����������炱�ڂ�o��Z������D�̒��ɕ���ŗ��ꤔr���|���v�ɂ܂��ĐZ����r���������Ƃ����Ƃ�j�Q�������G�e�̖����ɂ���Ď���ɑD���X���čs���c�c�v�i�ȏ�A�|p.216�j�

�@�J�����b�e�B�́A�I�����_�l�Ƃ��̑D�ɂ��āA�u�I�����_�D�̐퓬�����n���̌o���҂ł��邱�ƁA�D���̎���ꂪ�s���͂��Ă��Ĥ��C�����R�Ɨp�ӂ��ꤑD��ɂ͐퓬�ɔ����Ă��悻�s����j�Q����悤�Ȃ��̂��u����Ă��Ȃ������c�c����̓|���g�K���D�̏ꍇ�ƑS�����Ť�|���g�K���D�̂��Ƃ͑z���o���̂��s�����ł���Əq�ׂĂ���v�Ƃ����i�|p.217�j�B���łɁA���̎����A�|���g�K���l�͕��s�A�����Ă����̂ł���B

���g�X�J�[�i����Ƃ̐e�����Ƃ��ď����낤�Ƃ��遥

�@�I�����_���́A�|���g�K���D���ŏ��ɖC�������̂ʼn��킵���܂łł���Ƃ�����퓬�̐ӔC���|���g�K���D�ɂ��邱�Ƃ��咣�����B�ނ�́A�D���̂��ׂĂ̕���o����悤�ɖ�����������_�C�������h��^�����������������̍ہA�D���Ƃ��̑��q��A��ċ������B

�@����3��17���A�I�����_����2�ǂ̃{�[�g���o���āA�����̕��m�Ƒ�H�A���l�H(�D�̂̌����l���ĐZ����H���~�߂�E�l�j�𑗂荞��ł����B�����āA�|���g�K���D�Ɏc�����Ă����l�X���{�[�g�ɍڂ��A�I�����_�D�Ɉڂ����Ƃ�����|���g�K���D�̎c���҂̂قƂ�ǂ����j��m��Ȃ������B�I�����_�l�����͈Ӑ}�I�ɁA�ނ�𐅂ɗ����ēM���悤�Ɏd�����̂ŁA�����̐l�X���M�������B

�@�I�����_�D�ɃC�^���A���b���҂������炵���A�J�����b�e�B�͂��̒j�����āA�������܃I�����_�D�̃{�[�g�Ɉڂ�����v�̂̂悢�|���g�K���l�́A���M�����̃A�N�Z�T��������������������Ă������A�J�����b�e�B�̒��N�l���g�����̂P�l�ł������B�ވȊO�̓��{�l�ƃ��U���r�[�N�̓z��́A���炭���̂Ƃ��M�������ƌ�����B

�@�ނ�[�[�����g�̑D���͗D�G�ŁA�|���g�K���D�������܂��C�����Ă��܂����B�����c��̃|���g�K���l�͓��ɕ������A2�ǂ̃I�����_�D�̍b���ɂ��ꂼ����e���ꂽ��J�����b�e�B�͎��������|���g�K���l50�l�ƂƂ��ɁA�D���̗��̉��̤�ł��傫����C�̒u����Ă���Ƃ���ɓ����ꂽ�B���鎞�ɂ͐g��L�����Ƃ��ł����A���������ɐg�̂������ꂩ�������Ė������B�p�ֈȊO�͕������o�邱�Ƃ������ꂸ��������Z������ɂ���1�l�̃I�����_�̔ԕ��ɊĎ��������B

�@1602�N4��6���A2�ǂ̃I�����_�D�͝\�߂����|���g�K���D���g�q���āA���u���W���E���I�O�����f�m���e���ɂ���t�F���f�B�i���h�E�f�E�m���[�j�����Ƃ������l���Ɏ���B����26�����5��2���A�ނ�̓|���g�K���l���V���c�ƃp���c1���Œu������ɂ��āA�I�����_�Ɍ���������̍ہA��^�̃{�[�g�������炦�����A���X�{���Ȃ�u���W���Ȃ褍D���ȂƂ���ɍs���ƁA���������B

�@�J�����b�e�B�͂Ƃ����ƁA�|���g�K���l����u�r���ŊC�ɓ������܂�邼�v�Ƃ˂��܂ꂽ���A�����͂Ȃ炸�[�[�����g�ɒ����B���̎��A��Ȃ��r���ŊC�ɓ������܂�Ȃ������̂���ƕs�v�c��������Ƃ����B�ނ́A�D���ȉ��̃I�����_�D���ɁA�����ƃg�X�J�[�i����Ƃ̐e���ȊW���֎���������ɗ���ŁA�I�����_�D���t�B�����c�F�̊O�`�����H���m�ɏo���ł���悤�������Ă��Ƃ����āA���Ԃ炩�����悤�ł���B

| �@2�ǂ̃I�����_�D���~�b�f���u���O�ɒ������̂́A1602�N7��7���ł������B�\�߃|���g�K���D�͂��ꂩ��20���x��ē��`���顂��ꂪ�x�ꂽ�̂͏d�v���ݕ����I�����_�D�Ɉڂ���Ă����ɂ�������炸�A�Ȃ��ς݉����͂Ȃ͂������������ƂƁA�����đD�̂̏C�������S�ɂ͍s���Ă��Ȃ��������Ƃɂ��B �@�|�@��Y���́A�u�J�����b�e�B���I�����_�D�ɖv������Ď������Ƃ����600������ވȏ���B�����B�J�����b�e�B�͉��Ƃ������������悤�ƍl������ȏ��L�̉ו���Ԋ҂���悤���肵���v�Ƃ����i�|p.223�j����̕����̑O��͐������Ă��Ȃ��B600������ވȏ�Ƃ����z�̓J�����b�e�B�̑��Q�ł͂Ȃ��A�|���g�K���D�ɐς܂ꂽ���i�̑��z��������B |

|

| 1574�N��H�̑D�̕�͐� 1574-1601 �A���X�e���_���������p�ّ� |

�@�����A�|���g�K���̓X�y�C���Ɠ��N�A���̎���i1580-1640�N�j�ɂ���A�܂��I�����_��1568�N����X�y�C���ɑ��ēƗ��푈���s���Ă����B�I�����_�C�R��(Admiralita)�́A�T���^�E���R�|�������`�Ɠ����ɁA�ו����͂��߁A���ׂĂ̂��̂����@�I�퓬�ɂ��험�i�Ƃ��āA�I�����_���ɖv������邱�Ƃ�鍐���Ă����B����ɂ��J�����b�e�B�̐�������肼����ꂽ�B

�@�����ŁA�J�����b�e�B�͂܂����C���h�Ǝ���̂���I�����_�l���l�ɋ߂Â��Ĥ�ݕ��Ԋ҂�\�����ꂽ���A������Ȃ�����ɁA�~�b�f���u���O�ɂ���C�^���A�l���l�������o���A���̐l���炦�����ɂ��ƂÂ��Ĥ����̏f���Ɏ莆�������B����ͤ�g�X�J�[�i����ɁA�I�����_�A�M���a�����̔��݃}�E���b�c�E�f�B�E�i�T�E�i���ݔC1584-1625�j�ɍD�ӂ��鏈�u�����߂�莆�������ĖႤ���Ƃɂ������B

�@���ꂪ������A�J�����b�e�B�̓g�X�J�[�i����̎莆����ɓ���A���ꎝ����1602�N9��2���~�b�f���u���O���o����������w���_�[�����g�̃t���[�E���͂��Ă����}�E���b�c���̋��ɕ�����u���݂͉�������Ă���A�g�X�J�[�i����̈˗��Ƃ���Ώo���邾���̏��͂͐ɂ��܂Ȃ�������͏��l�Ɋւ��邱�ƂŎ����̌����̊O�ɂ���̂Ť�ǂ��ɂ��͂ɂȂ�Ȃ��Ƌ��͂����₵���v�Ƃ����i�|p.224�j�

�@�����ŁA�J�����b�e�B�̓~�b�f���u���O�ɖ߂��Ĥ����C���h�Ǝ�����鏤�l�̉�У�̎x�z�l�㗝�ҒB�����đi�ׂ𑱂��邱�ƂɂȂ�������̉�Ђ͑��I�����_�������C���h��ЁiVOC�j���悤�ł���B���̉�Ђ́A1598�N����I�����_�̌��Փs�s�Ŏ��X�Ɛݗ�����Ă����A�t�H�[���E�R���p�j�[�G��(��쏔���)���������̂ł������B���̓����Ƀ[�[�����g�i�~�b�e���u���O�j���������������ߒx��1602�N3���ɂȂ��Ă悤�₭�ݗ�����邱�ƂƂȂ����B

�@�J�����b�e�B�͂��̓�Y�̒���Ƀ~�b�f���u���O�ɒ������B���������Ĕނ̑i�����₷�₷�����グ����ɂ͂Ȃ������̂ł���B

�@�J�����b�e�B�̓[�[�����g�B�ł̍ٔ���������߂��̂��A�I�����_���S�̂̍ٔ����ɒ�i����B����ɓ�����A�u�e�n�ŋ�S���ď����ɏ]�����A�S�A����|���g�K���D�ɏ���ă��[���b�p�ɋA���r���ŁA���̏�D���I�����_�D�ɝ\�߂��ꂽ������q�ׁA�|���g�K���D�ɏ�����̂͂���ȊO�Ƀ��[���b�p�ɋA����@���Ȃ���������ł��邱�Ƃ��������A�|���g�K���D�ɏ���Ă�������Ƃ��������̗��R�ŁA�g�X�J�i����̉Ɛb�ł��鎩���̎����ׂ�v������͕̂s���ł���v�|���R�c�����Ƃ����i�|p.255�j�

�@���̒�i�ɂ��āA�g�X�J�[�i����́u�����̓I�����_�ƗF�D�ȊW��ۂ��Ă����A���̎��������̖��ł���J�����b�e�B�ɂ����������@�������A�����ׂ̕Ԋ҂ɉ����Ȃ��Ƃ����̂ł���Τ����t�B�����c�F�̍`�����H���m�ɗ��Ėf�Ղ���I�����_���l�ɑ��A�J�����b�e�B�̎����Q���⏞������v�Ƃ܂Ő\�������Ă��ꂽ�B�����āA���f�B�`�Əo�g�̃}���[�E�h�D�E���f�B�`���c�@�Ƃ�������t�����X�̃A����4��(�݈�1589-1610)�܂œ��������Ƃ����Ƃ����B����͔j�i�̈����Ƃ��������͂Ȃ��B

�@�J�����b�e�B��7�l�ٌ̕�m���ق�����z�̑i�ה�p���x�ق��Ď��ɓ������B�������\�߂���3�N���1605�N4��2���A�I�����_���C���h��Џ����̏��l����13000������۰�݁i�����݂̌Ḯj����炳��Č������顂Ȃ��A�I�����_���C���h��Ђ̕������{����642�������݂ł��������ŁA�a�����͂��Ȃ�̊z�Ƃ�����B

�@�|�@��Y���ɂ��A�J�����b�e�B�́w���V�L�x�Ō�̏͂́u�ٔ����k��ɒx��������ꤎ����̗��ꂪ����ɔF�߂��Ȃ����Ƃɑ���ő��Ƥ�܊p����܂ŏ���߂悤�Ƃ��Ă����K�^���꒩�ɂ��ċt�]�����g�̕s�^��Q�����t�Ƃ����Ă��Ĥ���Ɉ��W������̂����������顒��ł��ނ��w�͓͂������L�͂ł���x�ƒQ����g�̕s�^���v���ƋC�������������ƌ����Ă���̂������Ƥ������ւ����Ȃ��v�Ƃ����i�|p.226�j�

��15�N�ڂ̃t�B�����c�F�A�ҁA�w���V�L�x�̕Ҏ[��

�J�����d�e�B�͍ĂуC���h�ɍs���Ď�������悤�ƌ��S���āA�e�����Ȃ�����n�[�O�ɂ���t�����X���g�̂Ƃ���ɍs���B���̃t�����X��g�ͤ�A����4�����I�����_�Ŏ��Ƃ��������Ƃ��Ă���̂ŁA�����y������Ƃ����B��ȍ�����b���B�����A����1605�N11��22���t�̍����̏�������̎莆�������ė���

�@���̃A����4���̏��Ȃɐڂ���ƁA�J�����b�e�B�͒����Ƀn�[�O������20����Ұ�قɂ���u���[���ɍs���ď�D���A�h�[�o�[�C����ʂ��āA�t�����X�̃��E�A�[�u���őD�����ăZ�[�k���k���āA���A�����o�ăp���ɓ�������B�u���[�����o�q�����̂�1605�N12�����ߤ�p���ɒ������̂���������9���ł������B

�@���̓��Ƀ��B�����A��K�ˁA�������[�����{�ŃA����4���ɔq�y����B�����Ĥ���X���N���ɂ��������āA�呠��b�̃��j�ɉ���Ă���B���̈�A�̉�k�ɁA�����p���ɂ����g�X�J�[�i������Z��̃W�H���@���j�E�f�B�E���f�B�`��������Ă�����������A�呠��b�͎�ȍ�����b�Ƃ͈ӌ�������āA�A����4�����I�����_�Ƌ��͂��ċ������Ƃ���A�A�W�A�Ƃ̌��Վ��Ƃɍ���𓊂��邱�Ƃ���C�łȂ���������̂��߂��̊��͗����B

�@�Ȃ��A�t�����X�ɂ����Ă����C���h��Ђ�1604�N�ɐݗ�����邪�A��x���D�c��h�������ɔj�]����B�J�����b�e�B�̏��ق́A���̉�Ђ̗����グ�Ƃ��̔j�]�ɁA���炩�̊ւ�肪��������������B���Ђ�1664�N�ɂȂ��āA�I�����_��C�M���X�ɒx��邱�Ɣ����I�A���C14���i�݈�1643-1715�j����A�������ăR���x�[���i1619-83�j�ɂ���čČ������B

�@�J�����b�e�B�́A�p���؍ݒ��A�g�X�J�[�i������璼�ډ���đ��k���������Ƃ�����Ƃ����A�����������B�p�����o�����ă������ɍs�����������g���m��~���m��{���[�j�����o�Ĥ�t�B�����c�F�ɋA��B����1606�N7��12���A1591�N18�ł����𗣂�Ă���15�N�ځA33�ƂȂ��Ă�������̓��Ƀg�X�J�[�i����t�F���f�B�i���h1���ɔq�y���A�h�ӂ�\���Ă��顂����ăJ�����b�e�B�́w���V�L�x�͂����ŏI���Ă���

�@�u�t�F���f�B�i���h1���̓g�X�J�[�i�̍`�����H���m���A�u���W���Ɠ��C���h�Ƃ̌�ʂ̒��S�ɂ����v�������A����ɃJ�����b�e�B�̒m���ƌo���Ƃ𗘗p���悤�Ƃ�����J�����b�e�B��V�����`���J������v��̎w���҂��炵�߂悤�ƍl����v�悪�����܂�܂Ŕނ��ږ�Ƃ��ėp�������ł�������J�����b�e�B�Ɂw���V�L�x�̌`�ŁA���̌o���ڌ�炵�߁c�c�Q�l�ɂ��悤�v�Ƃ����i�|p.230-1�j�B�������A���̌v��̓I�����_�̖W�Q�ɂ���Ď������Ȃ������Ƃ����B

�@�J�����b�e�B�̋L�^�������̌`�ɕҎ[���ꂽ�̂́A1609�N�Ȍ�̂��Ƃł���Ƃ���Ă���B�����́A�C���h�̃��K���鍑�i1526-1857�j�̍c�邪�A�N�o��(�݈�1556-1605)����W���n�[���M�[��(�݈�1605-27)�ɑ���A���̎�s��1608�N�Ƀ��z�[������A�O���ɑJ�s���ꂽ���Ƃ�����������邩�炾�Ƃ����B

�@�Ȃ��A�|�@��Y���͂��̏�������߂����錾�t���Ȃ��A���o�����w�����V���N���[�h�x���x���Ƃ��������Ƃ�Q�����̂悤�ɁA�����I���Ă���B�����������s�L�ɤ20���I�͂Ƃ�����21���I�̐l�т��ͤ����ɋ����������Ƃ��Ȃ����Ƃł��낤�ƌ��������ł���B

�������l�Ƃ��Ă̋�O���̐��E���s��

�@����ɑ��āA�G���Q���x���g�E�����b�Z������2010�N���݁A���G���Q���x���g�Ɩ���鋞�s��w�����ŁA�����𗬎j���������闧�ꂩ��A�J�����b�e�B�w���E���V�L�x�ɂ��Ĉ��̌������q�ׂĂ���B

�@�J�����b�e�B�́w���E���V�L�x�̓o���b�N�̎��_���珑����Ă���Ƃ����B���̎��_�́A�J�����b�e�B���ً��k���L���X�g���k�̗��ꂩ����A�ނ�̎c�s�����������X�ɏ����グ�Ă������Ƃɂ悭����Ă���B����ɕt��������A����т₩���A���Ȃ킿���ׂ��ł���B�����͂��̎���̃��[���b�p�l�̍D�݂��̂��̂ł������B

�@�����āA�w17���I�̗��s�Ƃ����x�i�g���m�A1967�j��Ҏ[�����}���W�A�[�m�E�M���G���~�l�b�e�B�̢(�J�����b�e�B��)���l�ł��褂���Ƃł���Ƃ����n��ɑ����邱�Ƃ�����Ă�������l�����͉�100�N������l�Ƃ��Ă̐E�ƕ�����E��m��Ƃ���������p���Ĥ���̏��Ɨ��s���I�`���̐����ɂ܂ł����߂���Ƃ������t�������A���̋Ɛт��]���Ă���i�����b�Z��p.192�j�B

�@����͂���Ƃ��āA�J�����b�e�B�̗��s�Ƃ��̋L�^�̈Ӌ`�͂Ɩ₦�A���łɂ݂��悤�ɏ��l�����Č��Ղ��Ȃ���A�C�H�ł����Đ��E��������āA������L�^�������Ƃɂ���B

�@�ވȑO�́A���m�̂悤�ɁA1519-22�N�̃J�m�i�}�[�����j�A������1577-80�N�̃h���C�N�Ƃ����A��������q�C�҂̐��E����ł������B�����q�C�͔ނ������悤��4�N�������Ă���B�J�����b�e�B�́A�h���C�N����킸��15�N�x�ꂽ���̂́A8�N�Ԃł����āA�|���g�K���ƃX�y�C�����͂�߂��炵�������C���h�̎�v�Ȍ��Ւn�����܂Ȃ��K��đ傢�ɏ��������A�����ėI�X�Ƒ؍݂��ēy�n�̕����ɐڂ��āA�m�����g�����B

�@�J�����b�e�B�̗��s�Ƃ��̋L�^�̓}���R�E�|�[���̐��E���s��q�C�҂̐��E����ɕC�G����B�������A�J�����b�e�B�́w���E���V�L�x�͒m���邱�Ƃ����Ȃ����߁A���̈Ӌ`���̗g����Ă��Ȃ��������Ƃ͐��Ɏc�O�ł���B

�@�����̊C����Ղ̏ɂ����āA�D��D���ł��Ȃ������l���C�H�A���E�̌��Ւn�ɕ�������������Ƃ��������Ƃ́A�r�����m�̂��Ƃł������B�P�Ȃ鏤�l�ł���J�����b�e�B�����E�����s����萋�������̂́A�|���g�K���ƃX�y�C���̐��E�����Ƃ��̎x�z���V�X�e���Ƃ��Đ��������������Ƃ̌���ł������B�}���R�E�|�[���̗��s�̓����S���̃��[���V�A�x�z�Ɉˑ����Ă����B�����āA�J�����b�e�B���܂��A�C�^���A�l�ł��������Ƃ��K�����Ă��悤�B

�@�ނ͍ŏ����琢�E������悤�ƍl���Ă����悤�ɂ݂͂��Ȃ��B������������Ă���悤�ɁA�t�B���s��������{�D�ɏ���ē��{�ɗ��Ă͂��߂āA�����Ő��E����ł��邱�Ƃ��C�Â����Ƃ݂����B���̌_�@�́A�C�G�Y�X��Ƃ̊W���ł������Ƃɂ������ƌ�����B�ނ̌��Վ������A�C�G�Y�X��铽���Ă��ꂽ�Ӗ��͌v��m��Ȃ��B

�@�Ō�ɁA�J�����b�e�B�͐��E�����s�̎��x�́A�������Ȃ��̂ł��������B�ނ́A���Ս`�ɂ�������Պz�Ƃ��̎��x��A���܂��܂ȋ��z��B���ɂ����Ă���B����͏��l�����ɂ��镶�͂Ƃ��ē��R�Ƃ�����B����͂Ƃ������A�ŏI�I�ɃS�A����̐ωׂ�2�ǂ̃|���g�K���D�ɕ����čڂ��A����p�ӂ�����قǂɁA��ׂ������Ă������Ƃ͖��炩�ł���B

�@�J�����b�e�B�́A�ނ����|���g�K���D���I�����_�D�ɝ\�߂���A���̐ωׂ��v�����ꂽ���Ƃ��傫�ȑ��Q���A�ߒQ�ɂ���Ă���B�������A����1�ǂ̃|���g�K���D�͂ǂ��Ȃ����̂��A���炩�łȂ��B

�@�����ł���Ȃ���A�t�����X����g�X�J�[�i����ɐωׂ̈ꕔ�����������Ƃ��A�����ɑ��z�̑i�ה�p���x�o�����Ƃ��A���A�W�A�ւ̌��Ղɏo�|���悤�Ƃ����Ƃ��A�t�����X����g�X�J�[�i������瓌�A�W�A�Ƃ̌��ՂɎQ�悷��悤�����ꂽ�Ƃ����������݂�Ƃ��A����1�ǂ̃|���g�K���D�͖����ɋA�����āA�傫�ȗ��v�������炵���B�����āA�ނ͐ωȊO�ɖׂ��������A�C�G�Y�X����ʂ��āA�t�B�����c�F�ɑ������Ă����̂ł͂Ȃ����Ɛ��@����B

�@���������āA�J�����b�e�B�̐��E�����s�́A�����l�Ƃ��Ă̋�O���̗��s�ł���������łȂ��A��O���ׂ̖��ƂȂ������s�ł����������̂悤�ł���B

�y���z