ホームページへ |

目次に戻る |

| |

すでにのべたように、イギリスはヘンリー8世以後、本格的な海軍が創設される。戦争が始ま

ると、軍艦には運航要員はじめ、戦闘要員を多数乗せる必要が生じる。海軍は、そうした要員

を常時かかえておけないし、陸軍とはちがって陸の人間を船に乗せても、すぐには役に立たな

い。そこで、海軍は戦争の度に、商船船員を徴発して乗組員を補充していた。近世、イギリス

では陸軍より海軍が主力であったため、その乗組員の徴発は、大きな社会問題であった。

1 強制徴発とその対象者、免除者

★主な対象は商船船員★

イギリス海軍の将兵の補充方法は、創設以来、徴兵制ではなく、基本的に志願兵制であっ

た。15世紀以来のエンクロージア(土地囲い込み)によって、農村から追い立てられた貧困者

や失業者が港湾に集まっていたが、後で詳しくのべるように、海軍は規律が厳しく、食事が悪

く、賃金は安いうえに遅配があり、そして病死するのが当たり前になっていたため、人は集まら

なかった。そこで、戦時に大量の戦闘、運航要員が必要になると、海軍は強制徴発

(impressment)という方法にたよらざるをえなかった。強制徴発は、13世紀から始まったとさ

れるが、法律を作らないで、国王の大権(議会に対する)の行使として、海軍本部に徴発の権

限をあたえる形式で行われた。建て前としては応募であったが、実際には強制とならざるをえ

なかった。そのため、法的な争いが起こった。ロイド氏は「強制徴発は適法(eligible)ではない

が、原則としては合法(legal)とみるべきである」(同151ページ)としている。

徴発の対象は変化したが、おおむねイギリス生まれで15歳から55歳までの壮健な男子で

あった。徴発免除者もいろいろと変化したが、親方を持つ徒弟(ただし、救貧従弟は含まれず)

や外国人の他、役人や自由土地保有者(freeholders)といった上流階級であった。その他、水

先案内協会や税関、塩管理所の従業員、灯台建設人、私掠船乗組員、東インド会社船・捕鯨

船・郵便船の乗組員、海軍御用の艀船頭も、徴発免除者であった。そうした人びとには、徴発

免除証明書が発給されたが、その不正使用がみられたし、偽証明書が作られて売られた。ま

た、徴発士官は賄賂<わいろ>を取って、被徴発者を見逃がしていた。

そうしたことはさておき、強制徴発の犠牲者は、まずもって船員であった。なお、航海中の商

船の船長、士官、掌帆長、大工は、彼らまで徴発してしまえば航海不能となるので、徴発され

ないことになっていた。

商船船員にあって、海軍の強制徴発を受けなかったものは、ほとんどいなかったといわれ、

19世紀中頃まで一般の船員にあっては軍艦乗り、商船乗りといった区別のしようもなかった。

例のエドワード・バーローは、1664年、私掠船に乗船した。その時、強制徴発を免除される証

明書を持っていたが、ポーツマスで仲間と一緒に私掠船から軍艦モンク号に連行され、1667

年まで家に帰ることなく勤務させられている。また、ある商船で航海を終り、家に帰ろうとしてい

るところを徴発され、フリゲート艦ヤーマス号に連行されている(コース98ページ)。また、同じく

例のサミュエル・ケリーによれば、1795年、西インド貿易にたずさわっていた彼が、コーヒー

豆を積むため、ジャマイカで約7か月間停泊していたところ、乗組員のほとんどが海軍に徴発

されてしまい、ケリー船長、主席・次席士官、傷病船員2人と少年4人だけになった。さらに、次

席士官、大工、傷病船員が脱船し、少年4人も熱病にとりつかれてしまい、ロンドンまで帰れる

だけの乗組員を集めるのに、大変な苦労をさせられている(同181−1ページ)。

イギリスにおいて、強制徴発が広範かつ恒常的なシステムになったのは18世紀初頭のウイ

リアム3世(治世1689−1702)、アン女王(治世1702−14)の治世、またそれが大規模に行

われたのは18世紀末のアメリカ独立戦争や19世紀当初のナポレオン戦争の時期であった。

一般的な徴発では足りず、次にのべるような行政区に対する要員の割当ても行われたが、そ

れ以外に外国人さえ雇わざるをえなかった。英米戦争中の1812年における乗組員の構成に

ついて、M・ルイス教授は、少年志願者12%、成人志願者15%、被徴発者50%、被割当者1

2%、外国人15%であったと推定している(ロイド196ページ)。

ると、軍艦には運航要員はじめ、戦闘要員を多数乗せる必要が生じる。海軍は、そうした要員

を常時かかえておけないし、陸軍とはちがって陸の人間を船に乗せても、すぐには役に立たな

い。そこで、海軍は戦争の度に、商船船員を徴発して乗組員を補充していた。近世、イギリス

では陸軍より海軍が主力であったため、その乗組員の徴発は、大きな社会問題であった。

1 強制徴発とその対象者、免除者

★主な対象は商船船員★

イギリス海軍の将兵の補充方法は、創設以来、徴兵制ではなく、基本的に志願兵制であっ

た。15世紀以来のエンクロージア(土地囲い込み)によって、農村から追い立てられた貧困者

や失業者が港湾に集まっていたが、後で詳しくのべるように、海軍は規律が厳しく、食事が悪

く、賃金は安いうえに遅配があり、そして病死するのが当たり前になっていたため、人は集まら

なかった。そこで、戦時に大量の戦闘、運航要員が必要になると、海軍は強制徴発

(impressment)という方法にたよらざるをえなかった。強制徴発は、13世紀から始まったとさ

れるが、法律を作らないで、国王の大権(議会に対する)の行使として、海軍本部に徴発の権

限をあたえる形式で行われた。建て前としては応募であったが、実際には強制とならざるをえ

なかった。そのため、法的な争いが起こった。ロイド氏は「強制徴発は適法(eligible)ではない

が、原則としては合法(legal)とみるべきである」(同151ページ)としている。

徴発の対象は変化したが、おおむねイギリス生まれで15歳から55歳までの壮健な男子で

あった。徴発免除者もいろいろと変化したが、親方を持つ徒弟(ただし、救貧従弟は含まれず)

や外国人の他、役人や自由土地保有者(freeholders)といった上流階級であった。その他、水

先案内協会や税関、塩管理所の従業員、灯台建設人、私掠船乗組員、東インド会社船・捕鯨

船・郵便船の乗組員、海軍御用の艀船頭も、徴発免除者であった。そうした人びとには、徴発

免除証明書が発給されたが、その不正使用がみられたし、偽証明書が作られて売られた。ま

た、徴発士官は賄賂<わいろ>を取って、被徴発者を見逃がしていた。

そうしたことはさておき、強制徴発の犠牲者は、まずもって船員であった。なお、航海中の商

船の船長、士官、掌帆長、大工は、彼らまで徴発してしまえば航海不能となるので、徴発され

ないことになっていた。

商船船員にあって、海軍の強制徴発を受けなかったものは、ほとんどいなかったといわれ、

19世紀中頃まで一般の船員にあっては軍艦乗り、商船乗りといった区別のしようもなかった。

例のエドワード・バーローは、1664年、私掠船に乗船した。その時、強制徴発を免除される証

明書を持っていたが、ポーツマスで仲間と一緒に私掠船から軍艦モンク号に連行され、1667

年まで家に帰ることなく勤務させられている。また、ある商船で航海を終り、家に帰ろうとしてい

るところを徴発され、フリゲート艦ヤーマス号に連行されている(コース98ページ)。また、同じく

例のサミュエル・ケリーによれば、1795年、西インド貿易にたずさわっていた彼が、コーヒー

豆を積むため、ジャマイカで約7か月間停泊していたところ、乗組員のほとんどが海軍に徴発

されてしまい、ケリー船長、主席・次席士官、傷病船員2人と少年4人だけになった。さらに、次

席士官、大工、傷病船員が脱船し、少年4人も熱病にとりつかれてしまい、ロンドンまで帰れる

だけの乗組員を集めるのに、大変な苦労をさせられている(同181−1ページ)。

イギリスにおいて、強制徴発が広範かつ恒常的なシステムになったのは18世紀初頭のウイ

リアム3世(治世1689−1702)、アン女王(治世1702−14)の治世、またそれが大規模に行

われたのは18世紀末のアメリカ独立戦争や19世紀当初のナポレオン戦争の時期であった。

一般的な徴発では足りず、次にのべるような行政区に対する要員の割当ても行われたが、そ

れ以外に外国人さえ雇わざるをえなかった。英米戦争中の1812年における乗組員の構成に

ついて、M・ルイス教授は、少年志願者12%、成人志願者15%、被徴発者50%、被割当者1

2%、外国人15%であったと推定している(ロイド196ページ)。

|

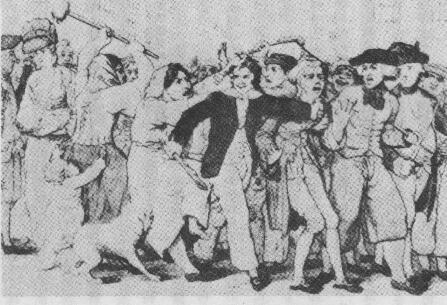

| (コリンズ画、1780年) 太った手引人をほめる隊長、棍棒をふりかざす隊員、 腰を抜かした男、つかまった男の妻が見える |

★監獄としての軍艦★

海軍の要員補充には、商船船員の徴発以外に、特別な方法も採用されていだ。1597年の

放浪者取締法や1601年のエリザベス救貧法は、市長に放浪者、浮浪者、被救貧者、軽犯罪

者、債務未払者を捕え、海軍に送り込める権限をあたえていた。またナポレオン戦争で、極端

に船員が不足したころの1795年の割当法は、各州に補充数の割当てを行い、要員を差し出

させた。行政官は、町でごろごろしたり、騒動を起こしたり、救貧費用のかかる連中を差し出し

ていた。こうした方法は、海軍にとって頭数をかき集めるのに、また教区(行政区)にとっては

不要な連中を追い払えたので、大いに都合が良かった。

また、博愛主義者ジョン・ハンウェイ(1712−86、傘の普及者としても有名)は、1756年、

海軍の要員補充という要求と行政官の貧民の処理という要求を結びつけ、海員協会(the

Marine Society)という団体を設立している。この団体は、主として公衆の寄付でまかなわれ、3

年後には2万ポンドになった。国王や皇太子も下賜金を出した。海員協会は、主として浮浪児

や貧困者の子供を収容し、フェルト帽子、カージー織上衣、カンバスズボン、毛布、縫い針・

糸、新約聖書など22種類の衣服、持物をあたえて海軍に送り込んでいた。そして、平時になる

と、商船に乗り組ませた。海員協会は、7年戦争(1756−63年)終了時までに1万625人を

補給し、戦後そのほとんどが商船に転職して行ったとされる。そればかりでなく、商船も都合の

悪い船員を、海軍に追いやっていた。1750年、ニュートン船長は奴隷船デューク・オブ・ガイ

ル号に、その当時としては出来の良い乗組員を29人乗せたつもりでいたが、やっかい者が4

人いたので、アフリカ西海岸で海軍の軍艦に引き渡し、別の船員と交換してもらっている(コー

ス64ページ)。1810年、郵便船の基地ファルマス(コーンワル半島の西南端)で、2隻の郵便

船がストライキを起こしたところ、郵政省代行人は、命令に従わなければ、海軍の強制徴発を

免除される権利を失うと説得した。しかし、船員たちはそれを拒否したので、ファルマスにいた

先任海軍士官スレード艦長は乗組員を強制徴発している(コース189ページ)。また、軽犯罪

者や債務未払者は、その罪を帳消しにしてもらうため、海軍に入り込む場合もあった。そうして

集められた船員以外の徴発者はランズメンlandsmen(陸<おか>もの)と呼ばれていた。

このように、軍艦は監獄兼労役場となっており、後述するように人口減らしに好都合な場所と

なっていたのである。

海軍の要員補充には、商船船員の徴発以外に、特別な方法も採用されていだ。1597年の

放浪者取締法や1601年のエリザベス救貧法は、市長に放浪者、浮浪者、被救貧者、軽犯罪

者、債務未払者を捕え、海軍に送り込める権限をあたえていた。またナポレオン戦争で、極端

に船員が不足したころの1795年の割当法は、各州に補充数の割当てを行い、要員を差し出

させた。行政官は、町でごろごろしたり、騒動を起こしたり、救貧費用のかかる連中を差し出し

ていた。こうした方法は、海軍にとって頭数をかき集めるのに、また教区(行政区)にとっては

不要な連中を追い払えたので、大いに都合が良かった。

また、博愛主義者ジョン・ハンウェイ(1712−86、傘の普及者としても有名)は、1756年、

海軍の要員補充という要求と行政官の貧民の処理という要求を結びつけ、海員協会(the

Marine Society)という団体を設立している。この団体は、主として公衆の寄付でまかなわれ、3

年後には2万ポンドになった。国王や皇太子も下賜金を出した。海員協会は、主として浮浪児

や貧困者の子供を収容し、フェルト帽子、カージー織上衣、カンバスズボン、毛布、縫い針・

糸、新約聖書など22種類の衣服、持物をあたえて海軍に送り込んでいた。そして、平時になる

と、商船に乗り組ませた。海員協会は、7年戦争(1756−63年)終了時までに1万625人を

補給し、戦後そのほとんどが商船に転職して行ったとされる。そればかりでなく、商船も都合の

悪い船員を、海軍に追いやっていた。1750年、ニュートン船長は奴隷船デューク・オブ・ガイ

ル号に、その当時としては出来の良い乗組員を29人乗せたつもりでいたが、やっかい者が4

人いたので、アフリカ西海岸で海軍の軍艦に引き渡し、別の船員と交換してもらっている(コー

ス64ページ)。1810年、郵便船の基地ファルマス(コーンワル半島の西南端)で、2隻の郵便

船がストライキを起こしたところ、郵政省代行人は、命令に従わなければ、海軍の強制徴発を

免除される権利を失うと説得した。しかし、船員たちはそれを拒否したので、ファルマスにいた

先任海軍士官スレード艦長は乗組員を強制徴発している(コース189ページ)。また、軽犯罪

者や債務未払者は、その罪を帳消しにしてもらうため、海軍に入り込む場合もあった。そうして

集められた船員以外の徴発者はランズメンlandsmen(陸<おか>もの)と呼ばれていた。

このように、軍艦は監獄兼労役場となっており、後述するように人口減らしに好都合な場所と

なっていたのである。

|

| プリタニア像 プリタニアは大英帝国を象徴する女人像、その上には”お国のために任務につこ う”というスローガン、建物の看板には海員協会労役場と書かれている、 ポロをまとった子供が衣類をもらっていい身なりになっている |

2 強制徴発の仕方−暴力と賜金

★徴発隊の活動★

強制徴発が必要になると、まず古参の海軍尉官を隊長とし、尉官になるのに失敗した士官

候補生、そして水夫や屈強な陸の男からなる徴発隊(press gang)が編成され、補充駐屯所が

設置され、徴発船(press tender)が仕立てられた。そのほかに、徴発監督官が配置された。

駐屯所は、通常、適当な酒場が借り上げられた。酒場の主人は、大量の酒を消費してくれる

ので、その設置を大いに歓迎し、みずからも徴発を手伝った。駐屯所となる酒場には徴発部

屋が設けられ、志願者であれ、被徴発者であれ、乗艦地に送り込むまで、そこに監禁した。徴

発部屋がない場合には刑務所や留置所も用いられた。徴発隊は、声明書を張り、ビラをまい

て志願者を募るが、それがえられない場合はそれらしい男を見つけると、力ずくで駐屯所に引

っ張って来た。徴発船は、帰港中の商船をねらって巡航し、有能な船員を徴発した。なお、往

航中の商船から徴発してはならないことになっていたが、それが守られたわけではなかった。

海上徴発艇のネットワークは、全国の海岸にはりめぐらされていた。南東部を担当する徴発艇

はグリニジを基地としていた。王室派遣の徴発艇もあった。彼らは、まず商船の船首に一撃を

食わせて停船させ、徴発隊が商船に乗り込んで船員を横取りするのが、彼らのやり方であっ

た。乗り込み隊が抵抗を受けなかった場合、担当士官は適法であることを装うため、乗り込ん

だ船の船長に徴発証書を示し、点検のため乗船契約書の提示を要求した。免除証明書が調

べられ、乗組員数が乗船契約書の数と同じかどうか確かめられた。そして、脱船または溺死し

たと記録されている船員が在船していないことを確かめるため、船内捜索が行われた。往航

中の船も検査された。その船のトン数に対して最小限の乗組員だけが船内に残された(コース

100ページ)。

乗組員が商船から連行された場合、代替要員(men in lieu)または除隊兵(ticket men)が供

給されることがあった。そうした連中は、徴発隊に「代替要員」になることを自ら申し込んで、強

制徴発を免ぬがれた連中がほとんどであった。そもそも強制徴発の対象にならない老人か年

少者が多く、陸上ではともかく海上ではまったく使いものにならなかった。1702年から「代替

要員」の証明書が発行されるようになった(同99ページ)。

★徴発隊の活動★

強制徴発が必要になると、まず古参の海軍尉官を隊長とし、尉官になるのに失敗した士官

候補生、そして水夫や屈強な陸の男からなる徴発隊(press gang)が編成され、補充駐屯所が

設置され、徴発船(press tender)が仕立てられた。そのほかに、徴発監督官が配置された。

駐屯所は、通常、適当な酒場が借り上げられた。酒場の主人は、大量の酒を消費してくれる

ので、その設置を大いに歓迎し、みずからも徴発を手伝った。駐屯所となる酒場には徴発部

屋が設けられ、志願者であれ、被徴発者であれ、乗艦地に送り込むまで、そこに監禁した。徴

発部屋がない場合には刑務所や留置所も用いられた。徴発隊は、声明書を張り、ビラをまい

て志願者を募るが、それがえられない場合はそれらしい男を見つけると、力ずくで駐屯所に引

っ張って来た。徴発船は、帰港中の商船をねらって巡航し、有能な船員を徴発した。なお、往

航中の商船から徴発してはならないことになっていたが、それが守られたわけではなかった。

海上徴発艇のネットワークは、全国の海岸にはりめぐらされていた。南東部を担当する徴発艇

はグリニジを基地としていた。王室派遣の徴発艇もあった。彼らは、まず商船の船首に一撃を

食わせて停船させ、徴発隊が商船に乗り込んで船員を横取りするのが、彼らのやり方であっ

た。乗り込み隊が抵抗を受けなかった場合、担当士官は適法であることを装うため、乗り込ん

だ船の船長に徴発証書を示し、点検のため乗船契約書の提示を要求した。免除証明書が調

べられ、乗組員数が乗船契約書の数と同じかどうか確かめられた。そして、脱船または溺死し

たと記録されている船員が在船していないことを確かめるため、船内捜索が行われた。往航

中の船も検査された。その船のトン数に対して最小限の乗組員だけが船内に残された(コース

100ページ)。

乗組員が商船から連行された場合、代替要員(men in lieu)または除隊兵(ticket men)が供

給されることがあった。そうした連中は、徴発隊に「代替要員」になることを自ら申し込んで、強

制徴発を免ぬがれた連中がほとんどであった。そもそも強制徴発の対象にならない老人か年

少者が多く、陸上ではともかく海上ではまったく使いものにならなかった。1702年から「代替

要員」の証明書が発行されるようになった(同99ページ)。

|

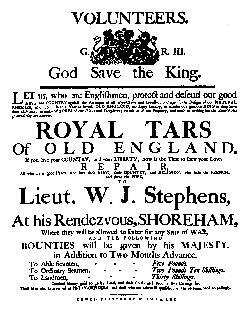

| 徴発尉官の名前や賜金の額が書かれている |

★賜金をエサに釣る★

ある船員は、徴発された様子を、次のように書き残している。ロンドンのタワーヒル通りをな

にげなく横切ったところ、船員服を着た男に肩をたたかれ……親しげで手慣れた調子で「なん

という船に乗っているのか」と尋ねてきた。どぎまぎした振りをして何か勘違いしているのではな

いか、俺は海運と関係がないといった。しかし、男は仕事に長けていて、すぐに見抜かれてしま

った。彼が口笛を吹いた瞬間、7、8人の悪漢に取り押さえられ……徴発隊長のところへ連れ

て行かれた。そこで、海上で働いたことはないか……などと質問された。あいまいに答えてい

たが、手を調べられ、仕事で固くなり、タールで少し汚れているのが分かってしまった……そう

して再尋問のため留置されてしまった(ハゲット52−3ページ)。

被徴発者や志願者には、前渡賃金としての賜金<しきん>(bounty、賞金とも訳される)が支

給された。賜金は、1739年には有能水夫に5ポンド、普通水夫に3ポンドであった。当時の1

か月の賃金は有能水夫は1ポンド4シリング、普通水夫は19シリングであったので、賜金は3

か月分の賃金に相当した。賜金は、人集めが激しくなると気前よく引き上げられた。また地方

行政当局も独自の賜金を支給して、軍艦の乗組員になることを奨励した。被徴発者1人当た

り、1570年3シリング6ペンスであったが、1756年(7年戦争開始時)には114ポンドにもな

った。1795年には6ポンドに下ったが、1803年(ナポレオン戦争時)には20ポンドに上昇し

た(コース105ページ)。それら賜金も、乗艦する前に、駐屯所でもある酒場の酒代としてあら

かたなくなっていた。海軍は、強制徴発のためにかかった費用を徴発隊に支払った。徴発隊

長や隊員には、通常の賃金および旅費・日当のほか、人集め賞金(head money)が支払われ

た。徴発隊長は、徴発費用を水増しするため、志願者を被徴発者に切り替えて申告した。被

徴発者を検査したり、徴発費用を査定したりする徴発監督者も、結構、不正を働いた。人集め

が激しくなると、被徴発者に支給される賜金の総額は大きくなり、また1人当たりの徴発費用も

ふくらんで行った。そのため、海軍本部は、その負担に堪えねばならなかった。

ある船員は、徴発された様子を、次のように書き残している。ロンドンのタワーヒル通りをな

にげなく横切ったところ、船員服を着た男に肩をたたかれ……親しげで手慣れた調子で「なん

という船に乗っているのか」と尋ねてきた。どぎまぎした振りをして何か勘違いしているのではな

いか、俺は海運と関係がないといった。しかし、男は仕事に長けていて、すぐに見抜かれてしま

った。彼が口笛を吹いた瞬間、7、8人の悪漢に取り押さえられ……徴発隊長のところへ連れ

て行かれた。そこで、海上で働いたことはないか……などと質問された。あいまいに答えてい

たが、手を調べられ、仕事で固くなり、タールで少し汚れているのが分かってしまった……そう

して再尋問のため留置されてしまった(ハゲット52−3ページ)。

被徴発者や志願者には、前渡賃金としての賜金<しきん>(bounty、賞金とも訳される)が支

給された。賜金は、1739年には有能水夫に5ポンド、普通水夫に3ポンドであった。当時の1

か月の賃金は有能水夫は1ポンド4シリング、普通水夫は19シリングであったので、賜金は3

か月分の賃金に相当した。賜金は、人集めが激しくなると気前よく引き上げられた。また地方

行政当局も独自の賜金を支給して、軍艦の乗組員になることを奨励した。被徴発者1人当た

り、1570年3シリング6ペンスであったが、1756年(7年戦争開始時)には114ポンドにもな

った。1795年には6ポンドに下ったが、1803年(ナポレオン戦争時)には20ポンドに上昇し

た(コース105ページ)。それら賜金も、乗艦する前に、駐屯所でもある酒場の酒代としてあら

かたなくなっていた。海軍は、強制徴発のためにかかった費用を徴発隊に支払った。徴発隊

長や隊員には、通常の賃金および旅費・日当のほか、人集め賞金(head money)が支払われ

た。徴発隊長は、徴発費用を水増しするため、志願者を被徴発者に切り替えて申告した。被

徴発者を検査したり、徴発費用を査定したりする徴発監督者も、結構、不正を働いた。人集め

が激しくなると、被徴発者に支給される賜金の総額は大きくなり、また1人当たりの徴発費用も

ふくらんで行った。そのため、海軍本部は、その負担に堪えねばならなかった。

|

| |

3 海軍は世の中のクズのはき溜め

それでは、海軍の強制徴発によって、船員以外に、どんな連中が流入したのであろうか。17

58年、ブリストル号は68人の徴発船員を受け入れたが、そのうち18人が船員で、残りは「ぼ

ろをまとった哀れな、虫酸<ず>が走るような連中で、国王の禄を食める権利など少しもない

連中であった」。そのため、40人は陸に戻された。翌年、マスチン提督は「彼らがどこから来た

かは知らないが、奴らを連れて来た士官はわかっている。その士官は恥じるべきだ。ニューゲ

ート刑務所の監房以外で、めったにお目にかかれない連中だ。この下劣な者共を検閲するの

に3時間もかかってしまった。本艦には、世の中のカスが選ばれて来たとしか思えなかった」と

苦情をのべている(ロイド156−7ページ)。

また、膨大な出費、暴力、法の乱用、市民の不評といったことはさておいても、強制徴発が人

集めの有効な方法であったわけではない。そのことは、隊長の気まぐれな文章によく知らされ

ている。

ならずものよ。

みじめで、哀れな生き者は、自分が食う物の半分も稼げやしない……

魂はぼろぼろになっていて、怖気づいている……

貧乏人を26人見つけたが、そのうち船員はたった3人だった。

ぼろをまとっているが、死にかかっている。

陸の人間、子供、病人、かたわばかりだ。どいつもこいつも、いやらしく、みじめな連中だ。

海上ほど、救貧院として、格好なところはない。

世の中のクズどもを引っ捕えよう (ハゲット55ページ)。

さらに、注目すべきことは、1770年、ニューゲート刑務所から11人の犯罪者と巡回裁判を

受けている24人が、海軍勤務に選抜されている。尉官が刑務所を訪れ、志願者がいるかどう

かを確かめようとすることがあった。そうしたやり方に海軍本部は反対であった。それでも、同

じ年にニューゲートから他の9人を受け入れたとき、本部の官房長は、刑務所を離れる前に入

浴させて清潔にし、衣物を着せることを条件とした上で、次のようにつけ加えたという。

「軍艦に、これ以上前科者を乗船させたいとは思っていない。そうした連中は、乗組員に病気

と不道徳をまきちらすだけでなく、申し分のない男たちが海軍に入ってくるさまたげとなってお

り、また彼らが、どうにもならない悪人に仕立てあげられるおそれがある」。このもっともな発言

は平時に書かれており、戦時の緊急事態になれば、話は変わってこよう(ロイド137ページ)。

被徴発者は、「世の中のクズ」ばかりではもちろんなかった。なかには、士官候補生になった

り、反乱を組織するような、真当な人物もいるにはいたが、大多数はどうしようもない連中であ

った。それには、すでにのべたように海軍がまったく評判が悪かったことがあるにはあるが、イ

ギリスの絶対主義から資本主義の過渡期において、農村から追い立てられた貧乏人が膨大な

数にのぼり、乞食同様の生活を送っていたからである。

それでは、海軍の強制徴発によって、船員以外に、どんな連中が流入したのであろうか。17

58年、ブリストル号は68人の徴発船員を受け入れたが、そのうち18人が船員で、残りは「ぼ

ろをまとった哀れな、虫酸<ず>が走るような連中で、国王の禄を食める権利など少しもない

連中であった」。そのため、40人は陸に戻された。翌年、マスチン提督は「彼らがどこから来た

かは知らないが、奴らを連れて来た士官はわかっている。その士官は恥じるべきだ。ニューゲ

ート刑務所の監房以外で、めったにお目にかかれない連中だ。この下劣な者共を検閲するの

に3時間もかかってしまった。本艦には、世の中のカスが選ばれて来たとしか思えなかった」と

苦情をのべている(ロイド156−7ページ)。

また、膨大な出費、暴力、法の乱用、市民の不評といったことはさておいても、強制徴発が人

集めの有効な方法であったわけではない。そのことは、隊長の気まぐれな文章によく知らされ

ている。

ならずものよ。

みじめで、哀れな生き者は、自分が食う物の半分も稼げやしない……

魂はぼろぼろになっていて、怖気づいている……

貧乏人を26人見つけたが、そのうち船員はたった3人だった。

ぼろをまとっているが、死にかかっている。

陸の人間、子供、病人、かたわばかりだ。どいつもこいつも、いやらしく、みじめな連中だ。

海上ほど、救貧院として、格好なところはない。

世の中のクズどもを引っ捕えよう (ハゲット55ページ)。

さらに、注目すべきことは、1770年、ニューゲート刑務所から11人の犯罪者と巡回裁判を

受けている24人が、海軍勤務に選抜されている。尉官が刑務所を訪れ、志願者がいるかどう

かを確かめようとすることがあった。そうしたやり方に海軍本部は反対であった。それでも、同

じ年にニューゲートから他の9人を受け入れたとき、本部の官房長は、刑務所を離れる前に入

浴させて清潔にし、衣物を着せることを条件とした上で、次のようにつけ加えたという。

「軍艦に、これ以上前科者を乗船させたいとは思っていない。そうした連中は、乗組員に病気

と不道徳をまきちらすだけでなく、申し分のない男たちが海軍に入ってくるさまたげとなってお

り、また彼らが、どうにもならない悪人に仕立てあげられるおそれがある」。このもっともな発言

は平時に書かれており、戦時の緊急事態になれば、話は変わってこよう(ロイド137ページ)。

被徴発者は、「世の中のクズ」ばかりではもちろんなかった。なかには、士官候補生になった

り、反乱を組織するような、真当な人物もいるにはいたが、大多数はどうしようもない連中であ

った。それには、すでにのべたように海軍がまったく評判が悪かったことがあるにはあるが、イ

ギリスの絶対主義から資本主義の過渡期において、農村から追い立てられた貧乏人が膨大な

数にのぼり、乞食同様の生活を送っていたからである。

|

| (ギルレイ・1757−1815年、1779年画) |

4 徴発による被害、脱船で対抗

船員が、海軍に入りたがらないのは、海軍が嫌われていたためであるが、次のような災難が

あったからである。それは、船員が商船から連行される際に商船の船長がその船員に支払う

べき賃金を支払おうとしないときに発生した。未払賃金は支払われるべきであると、法律に規

定されているが、危機が切迫していると当然発行されるべき手形(金券)を受け取る前に連行

されてしまった。その場合、かなりの額の金を盗み取られただけでなく、何年間というわけでは

ないが、何か月も所在不明になるため家族の面倒をみられなくなった(ロイド144ページ)。

さらに重要なことは、海軍が、優秀な熟練船員をほとんど連れ去ってしまうので、商船の船長

といつもいさかいを起こした。また、商船の船団はイギリスの海岸に近付くと、徴発船から逃れ

ようとして、ちりぢりになってしまう。そのため、イギリス海峡で待ち伏せしている敵国の海賊

の、格好のえじきになることであった(ハゲット51ページ)。

船員も強制徴発を避けようと逃げ回った。その1つの方法は、外国船に乗ることであった。徴

発がもっとも激しかった18世紀末には、何千人ものイギリス人がオランダに逃亡したし、また

アメリカが独立すると、そこへ逃亡した。「われわれの乗っているポルトガル船が、ロンドンのグ

レーブズエンドに着いたとき、その船に乗り組むイギリス人を徴発しようとして、軍艦のボートが

近付いて来たので……われわれ2人は綿花袋に潜り込み、身を隠した。船長と尉官とが言い

争う声が聞こえた。船長は、ここにいるのはポルトガル人だけだといい張った。尉官は、あれこ

れいわず……船橋を下りて行った。……その後、乗船して来た税関の役人に半ギニー出し

て、コック・ハットと化粧かつらを借りた。……船頭を雇って上陸することにした。……宿屋で

は、1パイントのワインと、インク、ペンを注文し、旅行者らしく振舞った……あらゆる用心が必

要だった……水夫だと見抜かれれば、すぐさま徴発隊に密告されるはずだった。……用心を

重ねて、ロンドンに無事着いた。……そこは、以前、偽装して住んでいたところであった」(ハゲ

ット52ページ)。

陸の人間が、海軍の強制徴発から逃れる方法は、すでにのべた本物や偽物の徴発免除証

を入手したり、賄賂を使うことであった。それ以外のもっとも簡単な方法は、強制徴発(hot

press)がある間、どこかに隠れるか、田舎に逃げることであった。他の方法は、病気の振りを

したり、発作を起こしたり、硫酸を古傷にすりこんだり、指を切り落としたりすることであった(ロ

イド162−13ページ)。それでも捕まってしまえば、脱船(走)することであった。そのため、被

徴発者が脱船しないよう、軍艦は出帆するまで船艙に彼らを監禁した。1777年、アメリカがイ

ギリスから独立すると、イギリス人のアメリカやアメリカ船への脱船が激しくなった。たとえば、1

774−80年には、17万7990人が徴募されたが、そのうち1246人が殺傷され、1万8541

人が病死し、4万2069人が脱船したという評価がある(同265ページ)。

その他、徴発隊をだます方法としては、アメリカ人であることを証明する偽書類を手に入れる

ことであった。ニューヨークに住むアイルランド人は3ドル取って、あやしげな公証人のところヘ

イギリス人船員を連れて行き、アメリカ生れであると証明させていた。そればかりか、税関吏が

もっと安い手数料で、水夫に市民証明書を発給していた。

外航船が入港するイギリスの港に、船員に良く知られたアメリカ偽旅券の調達人がいないと

ころはなかった。徴発隊の士官たちは、アメリカ人証明書はすべて偽物とみなし、その所持人

を全員徴発した。船員が自分はアメリカ市民だといい張っても、それは無駄骨であった。それ

ばかりか、当のアメリカ船から乗組員を連行していた。それが、1812年にアメリカがイギリス

に戦争を布告する理由の1つになったとされる(コース102ページ)。

5 徴発に対する抗議と暴動

★徴発隊に武力で対抗★

人びとは、海軍の強制徴発を憎んだ。市民は、徴発は誘拐よりも悪く、商売を衰退させ、重い

負担をかけると嘆いた。船員は、徴発は奴隷になるより悪いと、死を選んだ。船長や船主は、

海運を衰退させると、文句をいった。そこで、当然のように、海軍の強制徴発に対する抗議、

反抗、暴動が起こった。

ロイド氏によれば、1587年ゴールデン・ラインで徴発に対する最初の暴動が起きていると

し、1718年商船の乗組員がスパイキを持って対抗し、徴発尉官を監禁し、また隊員を縛りつ

けて殺した事件、1743年帰港した商船に乗り込んで来た徴発隊員を撃ち、殺人罪に問われ

た事件、1757年市長が徴発令状に署名せず、それを拒否した事件、1779年被徴発者の護

送中、人びとが奪い返した事件、1791年市長が脱走者の捜索を妨害した事件などが起きた

としている。ハゲット氏によれば、1803年サンダーランドで船員たちは徒党を組み、また女た

ちは投石をつづけ、被徴発者を奪い返したため、陸軍が鎮圧に乗り出した事件が起きたとい

う。

1743年事件についてみると、徴発隊がブリストルのアボン川に錨泊していたある船に乗り込

んだところ、その船のブロードフートという船員が発砲し、誤って徴発隊員を1人殺してしまっ

た。その動機からみて反乱罪を適用することはできなかった。徴発隊を指揮していた尉官の令

状には、プロ−ドフートを徴発する権限が含まれていなかったので、発砲は正当防衛ということ

になった。また、1780年、リバプールの徴発隊に、15人の船員がランカスターから馬車でや

ってくるという情報が舞い込んだ。船員たちは、その夜、河港にいる船に乗船する予定であっ

た。待ち伏せにあい、駐屯所の留置場に連行され、夕暮れに徴発艇に乗せる手はずが整えら

れていた。船員たちが乗る予定の私掠船スタッグ号は出帆を待つばかりであった。その主席

士官は逮捕のニュースを聞くと、ピストルやカトラス剣で武装した男たちを上陸させて留置場を

襲わせ、船員たちを救い出した。そこにいた他の8人の船員も解放された。海軍を嫌っていた

ので、スタッグ号に乗ることになった。スタッグ号は夜が明けると出帆してしまった(コース103

ページ)。

J・S・スチープンソン氏は、1794年ロンドンで軍隊の徴発にあたってその手伝いをしている

周旋業の家の打ち壊しが起き、警察や軍隊が暴動を鎮圧した事件を詳しく紹介している(「17

94年ロンドン周旋業暴動」『社会史 国際評論』、1971)。

★強制徴発の意味と教訓★

イギリス海事史家は、特にナポレオン戦争時の強制徴発は、1つの大きな社会問題だったとい

っている。それは、1つには当然のことながら、不正義な戦争のために命を取られるからであ

り、2つには無産階級だけがその犠牲にさらされるからであった。3つには、それにくわえてイギ

リスは大陸諸国にくらべ人口が少ないにもかかわらず、多数の乗組員を徴発せざるをえなか

ったからである。たとえば、1696年イングランドとウエルズの人口は550万人に対し海軍士

官2万人、共用船員15万人、共用兵士7万人を数えた(なお、フランスの人口は1400万

人)。

イギリス海軍が、主として水夫あるいは水兵の確保にあたって、なぜ強制徴発にたよったか

は政治的には国王と議会の対立のなかで、常備兵力をいつも制限され、それを志願兵制にた

よるほかはなかったからであり、また経済的には徴発費用が一時的にふくらもうと、主として既

成の船員を徴発し、戦後それを解雇するのが安上がりであったからであり、そして軍事的には

帆船時代は軍艦乗りと商船乗りを技術的に区別する必要がなかったからである。

海軍とその強制徴発は、船員や市民に嫌われ、また有能な要員を集めることはできなかっ

たが、長期にわたってつつけざるをえなかった。強制徴発に代わる案が、いろいろと検討され

たが、妙案はなかった。それでもナポレオン戦争後、海軍の要員は13万人から2万人に削減

された。その後、3−4万人の規模となった。1859年、海軍予備員法が制定され、年金を支

給するなど、長期勤務を奨励する制度がととのえられて行った。そして、軍艦は商船よりも早く

鉄鋼船化、蒸気艦化し、海戦方法も変化していった。こうして、1860年代より軍艦乗りと商船

乗りとははっきり区別されることとなった。

第1次世界大戦が勃発すると、イギリスも徴兵制(1916年)を実施せざるをえなくなった。船

員もその対象であったが、商船に乗っているかぎり、従来のように強制徴発されることはなくな

った。海軍予備員として登録している船員をはじめ多数の船員が、海軍に入隊した。また、第

2次世界大戦になると、1941年、商船動員令(Essential Work(Merchant Navy) Order)が公

布され、200総トン以上の商船船員は召集を免除されることになったが、職場離脱は禁止さ

れることになった。このように、強制徴発はなくなったが、船員は戦争が始まれば逃げかくれも

できなかった。

日本の海軍は、イギリスで軍艦と商船とが分離した後、それを見習って創設された。そのた

め、商船と軍艦の乗組員は別個に養成され、また補充された。しかし、その間に関係がなかっ

たわけではない。1885(明治17)年、海軍予備員制度が設定され、東京商船学校の卒業生

は海軍予備士官または准士官にあてられることになった。在学中・徴兵免除となったが、軍事

教練を行われまた海軍兵学校で砲術練習を受けさせられることになった。この制度は時代が

下るごとに拡充強化されて行った。第2次世界大戦では、こうした商船士官だけでなく多数の

船員が召集され、海軍で勤務した。また、商船は乗組員もろとも陸海軍の輸送船として徴用さ

れた。イギリス人船員の両大戦における死亡率は陸海軍より大きかったが、日本も同様で、第

2次大戦では海軍16%、陸軍20%に対して船員は、実に46%にも及んだのである。

イギリスにおける船員の強制徴発を見るとき、第1に船員は、古今東西、戦争が起これば有

無をいわせず狩り出され、もっともみじめに扱われる最大の犠牲者である。

第2に、不正義の戦争のために、支配者が市民を兵士に仕立てるには、志願兵制であろう

が、徴兵制であろうが、暴力と誘惑を用いざるをえない。日本の自衛隊も、いまだ暴力は用い

ないものの、その募集に当たっていろいろな誘惑や奸計を用いていることは、よく知られてい

る。

第3に、強制徴発であれ、徴兵であれ、その被害を受けるのは主として勤労市民である。そ

れを防ぐには、軍隊を必要としない国家や国際関係を打ちたてる以外にないということである。

当面の日本についていえば、軍備拡充と有事体制づくりに反対して行くことであろう。

船員が、海軍に入りたがらないのは、海軍が嫌われていたためであるが、次のような災難が

あったからである。それは、船員が商船から連行される際に商船の船長がその船員に支払う

べき賃金を支払おうとしないときに発生した。未払賃金は支払われるべきであると、法律に規

定されているが、危機が切迫していると当然発行されるべき手形(金券)を受け取る前に連行

されてしまった。その場合、かなりの額の金を盗み取られただけでなく、何年間というわけでは

ないが、何か月も所在不明になるため家族の面倒をみられなくなった(ロイド144ページ)。

さらに重要なことは、海軍が、優秀な熟練船員をほとんど連れ去ってしまうので、商船の船長

といつもいさかいを起こした。また、商船の船団はイギリスの海岸に近付くと、徴発船から逃れ

ようとして、ちりぢりになってしまう。そのため、イギリス海峡で待ち伏せしている敵国の海賊

の、格好のえじきになることであった(ハゲット51ページ)。

船員も強制徴発を避けようと逃げ回った。その1つの方法は、外国船に乗ることであった。徴

発がもっとも激しかった18世紀末には、何千人ものイギリス人がオランダに逃亡したし、また

アメリカが独立すると、そこへ逃亡した。「われわれの乗っているポルトガル船が、ロンドンのグ

レーブズエンドに着いたとき、その船に乗り組むイギリス人を徴発しようとして、軍艦のボートが

近付いて来たので……われわれ2人は綿花袋に潜り込み、身を隠した。船長と尉官とが言い

争う声が聞こえた。船長は、ここにいるのはポルトガル人だけだといい張った。尉官は、あれこ

れいわず……船橋を下りて行った。……その後、乗船して来た税関の役人に半ギニー出し

て、コック・ハットと化粧かつらを借りた。……船頭を雇って上陸することにした。……宿屋で

は、1パイントのワインと、インク、ペンを注文し、旅行者らしく振舞った……あらゆる用心が必

要だった……水夫だと見抜かれれば、すぐさま徴発隊に密告されるはずだった。……用心を

重ねて、ロンドンに無事着いた。……そこは、以前、偽装して住んでいたところであった」(ハゲ

ット52ページ)。

陸の人間が、海軍の強制徴発から逃れる方法は、すでにのべた本物や偽物の徴発免除証

を入手したり、賄賂を使うことであった。それ以外のもっとも簡単な方法は、強制徴発(hot

press)がある間、どこかに隠れるか、田舎に逃げることであった。他の方法は、病気の振りを

したり、発作を起こしたり、硫酸を古傷にすりこんだり、指を切り落としたりすることであった(ロ

イド162−13ページ)。それでも捕まってしまえば、脱船(走)することであった。そのため、被

徴発者が脱船しないよう、軍艦は出帆するまで船艙に彼らを監禁した。1777年、アメリカがイ

ギリスから独立すると、イギリス人のアメリカやアメリカ船への脱船が激しくなった。たとえば、1

774−80年には、17万7990人が徴募されたが、そのうち1246人が殺傷され、1万8541

人が病死し、4万2069人が脱船したという評価がある(同265ページ)。

その他、徴発隊をだます方法としては、アメリカ人であることを証明する偽書類を手に入れる

ことであった。ニューヨークに住むアイルランド人は3ドル取って、あやしげな公証人のところヘ

イギリス人船員を連れて行き、アメリカ生れであると証明させていた。そればかりか、税関吏が

もっと安い手数料で、水夫に市民証明書を発給していた。

外航船が入港するイギリスの港に、船員に良く知られたアメリカ偽旅券の調達人がいないと

ころはなかった。徴発隊の士官たちは、アメリカ人証明書はすべて偽物とみなし、その所持人

を全員徴発した。船員が自分はアメリカ市民だといい張っても、それは無駄骨であった。それ

ばかりか、当のアメリカ船から乗組員を連行していた。それが、1812年にアメリカがイギリス

に戦争を布告する理由の1つになったとされる(コース102ページ)。

5 徴発に対する抗議と暴動

★徴発隊に武力で対抗★

人びとは、海軍の強制徴発を憎んだ。市民は、徴発は誘拐よりも悪く、商売を衰退させ、重い

負担をかけると嘆いた。船員は、徴発は奴隷になるより悪いと、死を選んだ。船長や船主は、

海運を衰退させると、文句をいった。そこで、当然のように、海軍の強制徴発に対する抗議、

反抗、暴動が起こった。

ロイド氏によれば、1587年ゴールデン・ラインで徴発に対する最初の暴動が起きていると

し、1718年商船の乗組員がスパイキを持って対抗し、徴発尉官を監禁し、また隊員を縛りつ

けて殺した事件、1743年帰港した商船に乗り込んで来た徴発隊員を撃ち、殺人罪に問われ

た事件、1757年市長が徴発令状に署名せず、それを拒否した事件、1779年被徴発者の護

送中、人びとが奪い返した事件、1791年市長が脱走者の捜索を妨害した事件などが起きた

としている。ハゲット氏によれば、1803年サンダーランドで船員たちは徒党を組み、また女た

ちは投石をつづけ、被徴発者を奪い返したため、陸軍が鎮圧に乗り出した事件が起きたとい

う。

1743年事件についてみると、徴発隊がブリストルのアボン川に錨泊していたある船に乗り込

んだところ、その船のブロードフートという船員が発砲し、誤って徴発隊員を1人殺してしまっ

た。その動機からみて反乱罪を適用することはできなかった。徴発隊を指揮していた尉官の令

状には、プロ−ドフートを徴発する権限が含まれていなかったので、発砲は正当防衛ということ

になった。また、1780年、リバプールの徴発隊に、15人の船員がランカスターから馬車でや

ってくるという情報が舞い込んだ。船員たちは、その夜、河港にいる船に乗船する予定であっ

た。待ち伏せにあい、駐屯所の留置場に連行され、夕暮れに徴発艇に乗せる手はずが整えら

れていた。船員たちが乗る予定の私掠船スタッグ号は出帆を待つばかりであった。その主席

士官は逮捕のニュースを聞くと、ピストルやカトラス剣で武装した男たちを上陸させて留置場を

襲わせ、船員たちを救い出した。そこにいた他の8人の船員も解放された。海軍を嫌っていた

ので、スタッグ号に乗ることになった。スタッグ号は夜が明けると出帆してしまった(コース103

ページ)。

J・S・スチープンソン氏は、1794年ロンドンで軍隊の徴発にあたってその手伝いをしている

周旋業の家の打ち壊しが起き、警察や軍隊が暴動を鎮圧した事件を詳しく紹介している(「17

94年ロンドン周旋業暴動」『社会史 国際評論』、1971)。

★強制徴発の意味と教訓★

イギリス海事史家は、特にナポレオン戦争時の強制徴発は、1つの大きな社会問題だったとい

っている。それは、1つには当然のことながら、不正義な戦争のために命を取られるからであ

り、2つには無産階級だけがその犠牲にさらされるからであった。3つには、それにくわえてイギ

リスは大陸諸国にくらべ人口が少ないにもかかわらず、多数の乗組員を徴発せざるをえなか

ったからである。たとえば、1696年イングランドとウエルズの人口は550万人に対し海軍士

官2万人、共用船員15万人、共用兵士7万人を数えた(なお、フランスの人口は1400万

人)。

イギリス海軍が、主として水夫あるいは水兵の確保にあたって、なぜ強制徴発にたよったか

は政治的には国王と議会の対立のなかで、常備兵力をいつも制限され、それを志願兵制にた

よるほかはなかったからであり、また経済的には徴発費用が一時的にふくらもうと、主として既

成の船員を徴発し、戦後それを解雇するのが安上がりであったからであり、そして軍事的には

帆船時代は軍艦乗りと商船乗りを技術的に区別する必要がなかったからである。

海軍とその強制徴発は、船員や市民に嫌われ、また有能な要員を集めることはできなかっ

たが、長期にわたってつつけざるをえなかった。強制徴発に代わる案が、いろいろと検討され

たが、妙案はなかった。それでもナポレオン戦争後、海軍の要員は13万人から2万人に削減

された。その後、3−4万人の規模となった。1859年、海軍予備員法が制定され、年金を支

給するなど、長期勤務を奨励する制度がととのえられて行った。そして、軍艦は商船よりも早く

鉄鋼船化、蒸気艦化し、海戦方法も変化していった。こうして、1860年代より軍艦乗りと商船

乗りとははっきり区別されることとなった。

第1次世界大戦が勃発すると、イギリスも徴兵制(1916年)を実施せざるをえなくなった。船

員もその対象であったが、商船に乗っているかぎり、従来のように強制徴発されることはなくな

った。海軍予備員として登録している船員をはじめ多数の船員が、海軍に入隊した。また、第

2次世界大戦になると、1941年、商船動員令(Essential Work(Merchant Navy) Order)が公

布され、200総トン以上の商船船員は召集を免除されることになったが、職場離脱は禁止さ

れることになった。このように、強制徴発はなくなったが、船員は戦争が始まれば逃げかくれも

できなかった。

日本の海軍は、イギリスで軍艦と商船とが分離した後、それを見習って創設された。そのた

め、商船と軍艦の乗組員は別個に養成され、また補充された。しかし、その間に関係がなかっ

たわけではない。1885(明治17)年、海軍予備員制度が設定され、東京商船学校の卒業生

は海軍予備士官または准士官にあてられることになった。在学中・徴兵免除となったが、軍事

教練を行われまた海軍兵学校で砲術練習を受けさせられることになった。この制度は時代が

下るごとに拡充強化されて行った。第2次世界大戦では、こうした商船士官だけでなく多数の

船員が召集され、海軍で勤務した。また、商船は乗組員もろとも陸海軍の輸送船として徴用さ

れた。イギリス人船員の両大戦における死亡率は陸海軍より大きかったが、日本も同様で、第

2次大戦では海軍16%、陸軍20%に対して船員は、実に46%にも及んだのである。

イギリスにおける船員の強制徴発を見るとき、第1に船員は、古今東西、戦争が起これば有

無をいわせず狩り出され、もっともみじめに扱われる最大の犠牲者である。

第2に、不正義の戦争のために、支配者が市民を兵士に仕立てるには、志願兵制であろう

が、徴兵制であろうが、暴力と誘惑を用いざるをえない。日本の自衛隊も、いまだ暴力は用い

ないものの、その募集に当たっていろいろな誘惑や奸計を用いていることは、よく知られてい

る。

第3に、強制徴発であれ、徴兵であれ、その被害を受けるのは主として勤労市民である。そ

れを防ぐには、軍隊を必要としない国家や国際関係を打ちたてる以外にないということである。

当面の日本についていえば、軍備拡充と有事体制づくりに反対して行くことであろう。

ホームページへ |

目次に戻る |

|

|