ホームページへ |

目次に戻る |

| |

1600年3月、「さまよえるオランダ人」(ワグナーの歌劇)さながらのオランダ船リーフデ(慈

愛)号300トンが、豊後の臼杵湾に漂着した。1598年6月、ロッテルダムを出帆した5隻のう

ち1隻で、マゼラン海峡を回り、太平洋を横断してきたものであった。当初、乗組員は110人で

あったが、たった24人になっていた。その多くは壊血病で死んでしまっており、まさに幽霊船と

なりつつあったのである。ことほど左様に「地理上の発見」後における世界の海上貿易の発達

は、船員の死でもって購<あがなわな>ければならなかった。

1 戦死や海難よりも多い病死

★原因別死亡数★

壊血病の治療法を発見したかの有名なジェームズ・リンド博士(後述)は、7年戦争(1755

−63)が始まったとき、「戦時中、難破、拿捕、飢え、火災あるいは刀剣で死んだ船員の数

は、船員固有の病気や不摂生な風潮による普通の病気にくらべれば、ほんのわずかであっ

た」と書いている。その戦争の結果も、彼の指摘通りとなった。13万3780人が病気または脱

走で失ったが、それに比較して戦闘で殺されたのは1512人であった。こうした損耗率は、要

員問題をいままで以上に、厳しいものにした。なお、18世紀末にかけて海軍における衛生状

態がそれなりに改善されて行くと、それに並行して、脱走が大きな問題となった(ロイド258ペ

ージ)。

軍艦乗組員の病死状態をみてみると、すでに時代はかなり下った1774年から1780年の

問(アメリカ独立戦争中)に、海軍は17万5990人を徴発したが、そのうち、1243人が戦死

し、1万8541人が病死し、4万2069人が脱走したとされる(同265ページ)。また、1792−

1815年における主要な原因別死亡数は、病気・災害8万4440人(81.5%)、沈没・衝突・火

災1万2680人(12.2%)、戦死6540人(6.3%)、合計10万3660人という統計もある(同2

63ページ)。千人当たり死亡率は、1812年33人、1856年21人(当時の国民平均9.2人)

であった(同273ページ)。

商船船員については、時代がかなり下っているが、1865年溺死や事故で2607人、病気で

2259人が死んでいる。病死のうち、コレラが433人、赤痢が255人、黄熱病が146人、病

名不明の熱病が326人、そしてアルコール中毒が7人であった。自然死は39人にすぎなかっ

た。外航船の乗組員は、ほとんどが35歳から40歳の間で死んでおり、その平均余命が45歳

を超えることはなかった。1867年1月31日までの1年間に、乗船中2413人が死亡している

が、そのうち40歳以上は143人、50歳以上は50人だけだった(コース195ページ)。

船員という職業が安全な職業でないことは、現在でも基本的に変化していない。1980年の

日本人商船船員の船内死亡千人率は1.58%である。全産業の0.1%、最も高い鉱業の1.

0%を上回る高率となっている。災害率は、船員20.2%、全産業9.1%、鉱業83.5%、港湾4

8.7%となっていることでもあきらかである。

★壊血病の恐怖★

それを少し具体的にみてみると、よく知られているように、ネズミによる線ペストはチューダ期

(1465−1603年)の流行病であった。それが、遠征をいかに失敗させたかがよくわかる。1

545年の遠征で、グレート・ハリー号の提督は「その恐ろしい病気がすべての船の兵士や水夫

に襲いかかった。それがつづいたならば、乗組員を新しく取り替えねばならなかったにちがい

ない」と書いている。ドレイクの光輝ある1585年遠征の途上、ケープ・ヴェルデ島に立ち寄っ

たことで発生した強烈なマラリアで、300人が病死している(ロイド44ページ)。長期航海が普

通になるにつれて、すぐにヨーロッパ船員に襲い始めた最悪の病気は、壊血病であった。歴史

上の海難の約半数は、乗組員が壊血病にかかって衰弱したことで発生している(同45ペー

ジ)。帆船時代を象徴するものとして幽霊船があるが、それは壊血病などで乗組員が全員死亡

した結果であった。

ホーキンズ卿は、「壊血病は飲酒への強い欲求を呼び起こした。それによって体のあらゆる

部分に出来物が出る。なかでも足や歯ぐきによく出た。歯はあごから痛みもなく落ちてしまっ

た。その病気が始まっているかどうかは、ちょっとしたことでわかった。歯ぐきに出来物ができ

たり、指で足の肉を押してみて、その押したところが元通りにならないことでわかった。ほとんど

の場合、壊血病にかかっていた……私が海上生活を送るようになって以後、20年間にその病

気にかかって死んだ船員が1万人以上いることは間違いない」と述べている(ハゲット12ペー

ジ)。

1625年のカディス遠征では、初めて大きな伝染病が発生した。その年、イングランドでペス

トがあばれ回っていたのは確かであったが、多くの人びとはそれを「腐敗と悪臭」のせいにして

いた。だが、あれこれの症状からみてチフスであった。海上に出て21日しかたっておらず、し

かもカディスに着く前に、乗組員の4分の1が感染していた。艦隊が西海岸の港に引き返したと

きには、死傷者は5000人にのぼっていた。ポンプを突いたり、展帆・縮帆のできる健康な乗

組員のいるのはたった数隻になっていた。アンロイヤル号では130人が死亡し、160人が羅

病していた(ロイド65ページ)。

その他、船員をなやました病気としては、黄熱病、ヘルニア、天然痘、性病、赤痢などなどで

あった。西インド諸島への遠征が始まると黄熱病で兵士や水夫が死んだ。ジェームズ・クック

の最初の航海は、多量の塩漬けキャベツ、<ザウァクラウト>を積込んでいたため、壊血病で

死んだ船員はいなかったが、赤痢で31人が死んだ。ネルソン時代、脱腹帯の数から乗組員

の7分の1がヘルニアにかかっていたとみられている。

要するに、たとえば18世紀末、19世紀初頭の状態は、毎年平均6674人が死んだので、1

0年間で総計13万3480人になるが、その数は戦争の最後の年に雇っていた船員の総数と

等しかった。船員のストックを全部はき出していたのである(同263ページ)。病気になった船

員は慈善を受ける前におおむね死んでしまったし、病院は治療するところでなく死に行くところ

であった。

2 外科医の乗艦、血抜き治療

★壊血病とその対策★

16、17世紀、たとえば1000人の乗組員がある遠征のために徴発されたとしても、その半

分は遠征が終わる前に死ぬのが、ほぼ確かなところであった。こうした状態は、エリザベス時

代から激しくなり始めたが、それには5つの主要な理由があった。船にはいつも過大な人員が

乗り組んでいた。衛生水準が恐ろしく低かった。消毒の知識がなかったので、病気になれば運

命としてあきらめる以外になかった。長期間、海上で過ごしていると栄養の問題が発生した

が、それは当時としては解決しえない問題であった。最後に、熱帯地域での長期航海になる

と、イギリス人は免疫牲のない各種の病気にとりつかれた(ロイド44ページ)。

こうした病魔に、乗組員や船医、海事関係者はどのように取り組んだのであろうか。壊血病

の治療法として、早くも16世紀末、ホーキンズはレモンやオレンジを食べることを奨励していた

が、それは無視され、踊りを踊るとか、ぶどう酒やビールを水割りするとか、船を酢で拭くとか

いったやり方が、むしろ教え込まれていた(ハゲット63ページ)。

壊血病に対して、「スクルリー」という薬が使われていた。それは船員がウーリッジやエリスの

テムズ川の浅瀬やその周辺、その川の低地帯のエセックス側で集めたものであった。それは

ポーツマスやブリストルでも集められた。船内では野菜のようにゆでて、塩漬け肉と一緒に食

べるのが好まれた。それが使われつづけたのは、抗壌血剤が発明されていなかったからであ

る。オランダガラシの葉やオニオンが有効だといわれてさえいた(コース33ページ)。

多くの船医は、血抜きを万能治療法として、長く用いていた。それによって死ぬ場合も多かっ

た。船医は、手術に熟練している必要があった。消毒や麻薬のない時代であったので、手術は

スピードにたよるほかはなかった。手術は、通常、士官候補生の居室(cockpit)で行われた

が、そこは不衛生な環境であったので、破傷風や脱痕にかかって、命を落とすことになった。ま

た、そこは水面下の最下甲板にあり、採光や換気の悪い穴があいているだけであった。そこに

置いてあるテーブルが手術台となった。患者はラムで患部を麻挿させ、口に猿ぐつわをかませ

て、手術が行われた(ロイド262−3ページ)。19世紀初めに制圧された病気は天然痘だけで

あった。1840年になるまで腸チフスやチフス熱が人間の排泄物から伝染し、また1909年に

なるまでチフスはネズミがまきちらすものだということは、わかっていなかった。1897年にはマ

ラリアは蚊にかまれて感染するということがわかり、その4年後に黄熟病も蚊が運び屋だという

ことがわかった程度であった(コース193ページ)。

|

| |

★外科医と内科医の対立★

それでは、手術など治療を行う船医(sea surgeon)は、どういう人びとであったか。船医は、直

接には徴発されることはなかった。それは特許状を受けている理髪外科医組合(the College

Company of Barber-Surgeons)にゆだねられ、海軍の要求に応じて船医を供給する仕組みに

なっていた。船医に選ばれそうになった外科医は、それを逃れようといろいろ努力した。同組

合の記録によれば、代人を差し出す慣行があった。そうした慣行は、"不適格者"が船員の足

を不器用に切りさいたため、命を落としそうになったという不満があったことからみると、大変

に危険なものであったのである(ハゲット43ページ)。船医が外科医であったことは、血抜きが

万能治療法であった当時としては当然であったかも知れないが、すでにみたように病気の種類

からいえば、内科医が必要であったはずである。

ところが、内科医協会(the College of Physicians)は、理髪外科医組合に所属している人物

を軽べつし、船医の仕事を助けようとはしなかった。この2つに分かれた医療職業集団の対立

は19世紀まで続き、海上に計りしれないほどの被害を与えた。だが、実際には、船医としての

外科医はその肩書きは別として、内科医と同じように働かねばならなかった。何人かの内科医

も乗艦していたが、内科医協会は外科医が病理学に関心を持つよう援助しようとはしなかっ

た。しかし、19世紀になるまで病気は風土や毒気が支配的な原因と考えられていたので、海

上における病気の体験や治療の観察も、内科医協会の蒙昧さのため、ほとんど役に立てられ

なかった。1572年、ある商船の船長は蚊の刺し傷とマラリアの関係について注意を促してい

たが、19世紀末までそれに注目する医者は誰もいなかった。柑橘類の果物が壊血病め予防

になるといった船員の勧告も、他の多くの例と同じような運命にさらされた(同上)。

★医療組織の改善★

もちろん、いろいろな努力が払われなかったわけでない。イギリス海軍の医療・衛生は、さき

の理髪外科医組合にまかされていたが、第1次オランダ戦争の経験をふまえて、1652年に

医務局(the Sick and Wounded Board)が設置された。そこで活躍した書記官の1人が、日記

が有名なジョン・エヴリンであった。彼らの任務は、遠大かつ途方もないものではあった。港で

任務代行者を指名すること、戦闘後、最寄りの港を視察すること、病室を借りて傷病者の看護

を準備すること、看護婦と外科医を雇うこと、病人や捕虜に食事、暖房、照明を供給することで

あった(ロイド6ページ)。ディールなど数か所に、臨時病院が設けられてはいたが、この国には

海軍病院といったものはなかった。エヴリンはフランスやスペインにくらべ、イギリスがいかに

遅れているかを指摘した。1682年、陸軍兵士のためのチェルシー病院が設立された。それ

にみならって、1694年にグリニジに同じように大きな船員のための王立病院が設立された。

エヴリンは初代事務長となり、1705年までいた(同97ページ)。

ジェームズ・ピアス(後に同組合長および海軍外科医長)が、第2次オランダ戦争の際ヨーク

公爵の外科医に任命されたことは、理髪外科医組合がいままでかかえていた問題を解決する

機会となった。彼は軍医総監を呼ぶような活動をした。ピープスは、彼に病人の収容施設、施

設に支払う費用、外科医の診察料、入院と退院の措置、それらの書式について適切な方式を

立案するよう指示した。

そうしたことで、病人は人間らしく適切に扱われるようになった。すべての軍艦で、料理場が

重傷者のために使われ出した。1652年から、病人は陸上に送られても、賃金は支払われる

ことになった−これはきわめて重大な変革であった。米や砂糖、オートミールといった病人食

の費用として、乗組員100人について5ポンド支給されるようになった。第2次オランダ戦争

中、それは10ポンドに引き上げられ、さらに病院船が2隻はじめて就役し、艦隊につきそうよう

になった。病院船には、「6ポンドの固形石けん」を含む医薬品が積まれていた。ただ、日用品

は1795年まで積み込まれなかった(同97−8ページ)。

こうした努力は、船員のおびただしい病死の状況からみて、当然の措置であったが、すでに

みたようにそれを解決するにはほど遠かった。海軍の外科医は、大型軍艦にあっては乗組構

成員であったが、彼らは士官というよりは、船員として扱われていた。彼らの助手や少年と一

緒に医療乗組員と呼ばれ、乗組員800人の1級艦では10人と決められていたが、艦内には

病室はなかった。上陸していると脱走する恐れがあったので、病人は回復の兆しがみえると、

すぐに帰艦させられた。船医の不満は、同組合が取り上げているところによれば、彼らが使用

した医薬品や道具の支払いや賃金の支給が遅れることであった。したがって、船医の治療は

医薬品をなるべく使わずに、手際よく手術することであった(同98−9ページ)。

3 リンド博士の実験とその無視

★1747年の実験★

イギリス海事史における病気あるいは医療の問題でのハイライトは、なんといってもジェーム

ズ・リンド博士(1716−96年)の実験とその結果の扱われ方である。1740年、ジョージ・アン

ソン提督(1697−1762)が率いる8隻にも及ぶ大艦隊が、ヨーロッパ以外の海洋にもイギリ

スの海上覇権を広げようと、世界周航に乗り出して行った。この世界周航は約4年間にわた

り、数百万ポンドの捕獲金が得られたが、乗組員の被害は空前絶後であった。イギリスを出帆

した時の乗組員1955人のうち、生き残って帰国したものはたった145人で、戦闘で死んだの

はわずか4人であったが、壊血病など病気で死んだ船員は実に1051人であった。このアンソ

ン航海の記録にショックを受けたリンドは、150年前のホーキンズ卿の観察を点検したうえで、

軍艦に乗り込んで食事療法の実験を行い、1753年にその結果を「壊血病に関する論文」とし

て刊行した。なお、アンソンの世界周航は、『帆船史話』(杉浦昭典著、舵社、1976)に詳しく

書かれている。

その論文によると、1747年5月20日、ソールズベリ号に乗船して海上に出た。そこで壊血

病にかかった12人の患者を治療した。彼らの症状はいままで見たものと同じだった。そのうち

の2人に1日当たり1クオートのサイダーを飲むように命じた。他の2人には1日3回アルコー

ル性の強壮剤を飲ませることにし、他の2人には1日3回2匙の食用酢を飲せることにした。重

症の2人には海水を続けて飲ませ、他の2人には毎日オレンジ2個、レモン1個ずつ食べさせ

ることにした。その他の2人には病院の医者の指示にしたがい、1日3回練り薬(蜂蜜とシロッ

プを混ぜた薬)を飲ませることにしたところ、オレンジとレモンを使った患者には、よい効果が

急速かつ顕著にあらわれた。その1人は6日後には職務につけるようになったし、他の1人の

健康状態はかなり回復したという結果をえた(ハゲット63ページ)。

これは決定的な実験であった。だが、内科医協会に無視され、海軍本部が塩入り食料を6週

間食べさせた後には、レモン・ジュースを規則的に飲ませよという命令を出すまでに、40年も

かかった。

そのように遅れた理由として、オーストラリアを発見したキャプテン・クックが、それは費用が

かかりすぎると反対し、海軍本部に助言したことがあげられる。リンドの航海は、アンソンのそ

れとまったく対照的であった。学士院(the Loyal Society)は、ソールズベリ号乗組員の健康維

持を賞して、リンドにメダルを贈ったので、リンドの気持は別としても彼の結論は認められたこ

とになった。しかし、アメリカ独立戦争がすぎても数百人の船員が大なり小なり壊血病にかかっ

て、下船させられていた。

|

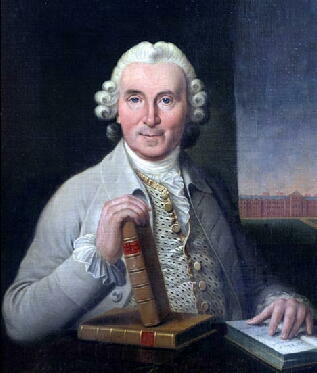

| (シエイラ・デニング画) ハスラー海軍病院内科医 |

★レモン・ジュースの支給★

ロドニー提督の主治内科医で影響力を持つギルパート・プレイン卿が、医務局の官房長とな

った。彼は、リンド博士の結論を大いに支持し、「艦隊が、健康のために、50個のレモンを1人

の乗組員と考えれば、それによって乗組員の命を十分助けられるはずである」と主張した。フ

ランス革命戦争が始まったとき、海峡艦隊の船医となった内科医トーマス・トロターが、プレイン

卿に協力した。彼らはそろって、1795年、海軍本部が病人だけではなく、全乗組員に対して

レモン・ジュースを支給する命令を出すよう、海軍本部を説得した。

当時の医療便覧で「特効薬」と呼ばれていたレモン・ジュースによって、10年後には壊血病

はほとんどなくなった。ネルソンがシシリーから5000ガロンのレモン・ジュースを注文したこと

からみて、ネルソン艦隊の健康状態が高い水準にあたったことはうなずける。しかし、18世紀

中頃になると不幸にも、レモン・ジュースは安価であったライム・ジュースにとって代えられた。

現代では、それも抗壊血病剤として、ある程度効力があることがわかっている。20世紀に入る

までの病気に関する医学知識は、リンド以前の時代と同じように正確ではなかった。ビタミンC

が発見されたとき(1918年、引用者注)初めて壊血病の真の原因があきらかになったのであ

る(ロイド260−1ページ)。

★商船1854年より強制★

商船においても、軍艦と同様に壊血病に悩まされつづけたが軍艦よりさらに遅れて、リンド実

験後百100年もたった1854年、海運法において10日間塩漬け肉を食べさせた後に、レモ

ン・ジュースまたはライム・ジュースを支給するよう義務づけられた。それでも、1878年には壊

血病で6人死亡、1200人以上が催病している。

そのほか、帆船時代の治療・予防法をみると、チフスについて船医は清潔な制服を支給すれ

ば、それは減少すると抗議していた。マラリアについて、リンド博士は沖合遠く錨泊し、ボート作

業はなるべくやめ、船内を燻蒸<くんじょう>することを勧告していた。その予防剤は、19世紀

中頃キナ皮からキニーネに切り替えられた。天然痘については、1800年よりジェンナーのワ

クチンを希望者に注射するようになり、1864年より強制的となった(同262ページ)。

このように、イギリスにかぎったことではないが、広く海事という世界は他産業にもまして、計

り知れないほどのおびただしい数の船員の病死によって購われた世界であることを知るとき、

戦慄と憤懣を禁じざるをえない。そして、病気とその治療に対する船長、船員の観察や船医の

実験といった科学的な努力を、時の権力者や権威者が無視する姿は、いつの世も変わりはな

いとあきれるとともに、何事についてもそれをめぐる人間の社会関係の意味深さを痛感せざる

をえない。

4 商船の船医と海港検疫

★船医の乗る商船★

イギリスでは、東インド会社船、奴隷船など遠洋航路の大型船は、船医を乗船させるよう法

令で定められていた。船医は、1629年にチャールズ1世が裁可したロンドン理髪外科医組合

の試験に合格していなければならなかった(コース47ページ)。その後、移民や旅客が増加す

ると、それにも船医の乗船が義務づけられてくる。ジョージ3世の治世には、船客を50人以上

乗せる場合船医を乗せ、船医が完備した医薬品を携帯し、治療日記を忠実に記録させるため

100ポンドの供託金を出させ、また航海が終わった時治療日誌を税関に提出させ、必要があ

れば宣誓の上立証させることとしている。1804年頃には、大型のイギリス商船はおおむね船

医を乗せるようになっていたが、1854年海運法は船客、乗組員を100人以上乗せる外国航

路の船は内科医、外科医あるいは法定薬剤師を1人乗船させなければならないとした(コース

196ページ)。一歩前進、一歩後退である。

しかし、あまたの船は船医を乗せていなかった。たとえば、1817年10月、フランス私掠船を

打ち破り、多額の捕獲賞金をつかんだウインザー・キャスル号など郵便船は、かなりの船客を

運んでいながら、船医が乗船したくなるほどの賃金を払わなかったので、船医は乗っていなか

った。乗船していたとしても、治療方法が発達していなかったので十分に役に立ったわけでは

なく、平時における商船の船医の仕事は祈祷式を主祭することだったとされる程度であった

(同191ページ)。18世紀中頃になると、船長のなかには医薬品を持ち込むようになる。その

なかには、病気の治療や負傷の処置に使う処方箋も入っていた。ようやく、1835年になって

医薬品の積込みを義務づけるようになり、監督も行なわれるようになる。1867年海運法にも

とづき、「船長医療便覧」が発行されるようになる。普通の調剤は司厨が行っていたとされる

(同214ページ)。

★40日間の検疫停泊★

古い時代から、商船は伝染病の運び屋であったことは、良く知られている。梅毒はコロンブス

が持ち帰ったといわれ、江戸末期コレラが流行するようになるが、それは開港後外国船が持

ち込んだものであった。その点鎖国は疫病の侵入を防ぐ効果があったといえる。海港検疫は、

14世紀、イタリアの海港都市わけてもベネチアで始まった。疫病が流行している地域から入港

した船は、港外に40日間停泊させられた。その日数から、検疫はquarantineと呼ばれている。

イギリスでは、1709年に検疫規則が制定されている。

例のクレーマーが乗船していた船が、ジブラルタルに着いた時、サイダからきた船が1720

年夏の初めに天然痘をマルセイユに持ち込み、その町の住民が1万5000人も死んだという

話を聞かされている。ザンテ号がダウンズに着いた時、チャタム近くの待船投錨地に回航を命

じられ、検疫のため40日間停泊させられている。これは商人たちにとっては大変な損失であっ

た。検疫期間は、クリスマスから6日もたってから終わった。積荷の干しぶどうはクリスマス用

に仕入れたものだった。検疫錨地には多数の船が停泊しており、税関艇がチャタムから水や

食料を運び、それらの船に供給していた。現在では信じられないが、船長はじめ士官や乗組

員は検疫隔離中に船内に妻を呼び寄せていた(同144ページ)。

なぜ、40日間も停泊させられたか判然とはしないが、商人たちがいろいろと圧力をかけたた

め、1825年には検疫規則は大幅に緩和されている。1831年、イギリスにもコレラを襲ってき

たので、イギリス政府はロシアやドイツからの入港船に対し14日間の停船を命じているが、そ

れを防ぐことはできなかった。

ホームページへ |

目次に戻る |

|

|