ホームページへ |

目次に戻る |

| |

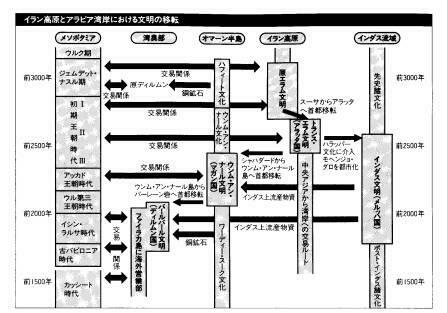

古代オリエントの海上交易に関わりのありそうな史実を、主としてホルスト・クレンゲル著、江上波夫・五味亨訳『古代オリエントの商人』(山川出版社、1983)の巻末年表から抜粋してみよう(それぞれの記事と、以下の記述とは関わりはない)。なお、ここでいうオリエントとは、古代ローマ人が東方とした地域のうち、エジプトを除いた地域をいう。

世界最古の文明の発祥地であるオリエントは、その中央に肥沃とされる半月地帯があり、そこに2つの大河―ティグリス河、ユーフラテス河―が流れ、両端には2つの海―地中海=上の海、ペルシア湾=下の海―がひかえている。そこはアジアとヨーロッパの接合部に位置していたといえる。

古代オリエントは、前四千年紀末にはすでに都市文明が誕生したとされ、その後の長い歴史のなかで多くの国家や文明が興亡を繰り返してきた。それらをいちいち取り上げないが、大きな節目は、①初期メソポタミアに当たる前3000-1500年代におけるシュメール国家の成立からバビロン第一王朝(前2650-2400)の滅亡、②後期メソポタミアに当たる前1500-1200年代におけるヒッタイト、カッシート、ミタンニの興亡、③そして前1200-600年代におけるアッシリア帝国の台頭、その後におけるペルシア、ギリシア、ローマの支配であろう。

| |

|

|

| 前3000後半頃 | イラン | 南イランのテペ・ヤフヤー、凍石(緑泥石)の輸出 |

| 前2500後半頃 | メソポタミア | ガラシュの銅貿易 |

| 前2300後半頃 | メソポタミア | インドとの交易 |

| 前2100前半頃 | イラン | ディルムン(バーレイン島)、主要な中継地として活躍 |

| 前2100後半頃 | 小アジア | 古アッシリアの商館の繁栄 |

| 前1800後半頃 | シリア・パレスティナ | ウガリットの最盛期、キプロスやクレタ島との貿易 |

| 前1750頃 | メソポタミア | ハンムラピ法典を発布 |

| 前1300半ば頃 | メソポタミア | 海の民の時代 |

| 前1200半ば頃 | メソポタミア | アッシリア、地中海にまで進出 |

| 前1100半ば頃 | シリア・パレスティナ | フェニキアの港町、地中海貿易を制覇する |

| 前 550 | イラン | ペルシア帝国の成立 |

| 前 538 | メソポタミア | ペルシア人、メソポタミアを制覇 |

| 前 330 | オリエント | アレクサンドロス大王領となる |

▼メソポタミア交易の概要▼

ティグリス河とユーフラテス河は、現在でもバクダードまで900キロメートルほどさかのぼっても、その海抜水位は30、45メートルしか上昇しないという、緩やかな流れを持っている。そうした海抜水位までの場所に、主要な古代都市が建設された。シュメールは大河の下流部、南部メソポタミアにあった。

一般に、古代オリエントは多数の人々を扶養しうるほどの灌漑農業を発達させたが、それ以外では粘土とアスファルト(瀝青)があるにとどまり、材木や石材、鉱物は不足していた。特に、支配層が必要とする貴石や鉱石は遠隔地から手に入れるしかなかった。特に、シュメール人は灌漑農業を拡げるために運河を開削したが、荷船用の運河もあったという。かれらは、大河の本支流、湖沼、そして運河を利用して、物資の移動や交易を行い、さらにそれをペルシア湾にまで広げていたという。

初期王朝時代のシュメールは、ウバイト後期(-前3900頃)からウルク期(-前3400頃)にかけて文明が発達した。ペルシア湾に近接するエリドゥ(現アブ・シャーレイン)神殿遺跡から帆船の模型が出土し、すでに人々がペルシア湾を航海していたとする(三笠宮崇仁編『生活の世界歴史』1、p.88、河出書房、1976)。また、ウルク中期(前3400-3300頃)には、上流部のみならず北イラク、シリア、イランにまで進出し、植民地と交易拠点を建設したという(前川和也他著、『世界の歴史』1、p.154、中央公論社、1998)。前2400年代、シュメールの都市国家を統一したウルク(現ワルク)の王ルガルザゲシ(在位2350-18)の碑文には、下の海=ペルシア湾から、ティグリス河、ユーフラテス河にそって、上の海=地中海までの交易ネットワークを保護したとある(前同、p.181)。

大貫良夫氏は、時期を特定していないが、メソポタミアの輸出品を彩色土器と農作物とした上で、輸入品について、その産地を図示しながら、次のようにまとめている。「山岳地帯のフリントや玄武岩、木材、金・銀・銅・錫の鉱石、その他宝飾細工用の紅玉髄、ラピスラズリ、トルコ石、瑪瑙、水晶、硬玉、緑柱石、閃緑岩、滑石、蛇紋岩、象牙、海産の貝などがあり、紅海、アラビア、レヴアント、アナトリア、イラン高原、そしてザグロス山地など、極めて広くかつ遠方の諸地域との交易が盛んであったことがわかる」(前同『世界の歴史』1、p.97)。

それらのうち、海上交易品はインド洋からの象牙、木材、紅玉髄の一部、そしてペルシア湾産の真珠や貝、銅、閃緑岩である(なお、クレンゲル前同、p.16-23には、それら交易品に関する詳細な説明がある)。

そして、「メソポタミアでの生活はこうした交易なしには成立しえない。メソポタミアでの社会発展は西アジア全域にわたる交易活動を刺激し、各地の社会もまた変化したであろうし、メソポタミア自体も交易の組織化、輸入品の分配をめぐって社会的な変化が進んでいったにちがいない」と述べている(前同『世界の歴史』1、p.97)。ここで注目すべきは、当時の先進国が交易にあたり、穀物や土器を支払い手段としていることである。

これら交易品をみて明らかなことは、そのほとんどが威信財となる奢侈品であり、玄武岩や木材とて神殿や装飾石版の素材であった。したがって、「南メソポタミアでは神殿の大経済の周辺に結集した支配階級、なかでも王とその一族が遠隔地交易の主要な発注者となった」ことは見やすいことである(クレンゲル前同、p.19)。

この時代、帆船がペルシア湾を航海していたであろうが、当のシュメール人が自らの船でペルシア湾に乗り出したかどうかは、不明である。それがあったとしても近隣の中継地までであろう。また、遠隔地交易にあっても海路と陸路をない交ぜとなって行われていたであろう。

▼シュメールの神殿交易とその代理▼

シュメールの国家は、神殿の組織や経済力が圧倒的であったことから、商業的神政の国家ともされてきた。神殿は、喜捨や租税によって大量の穀物を集積し、土地を開拓や購入して農業を営み、また工房を開設して工芸品を生産した。神官とともに、豪族も育っていった。この神殿経済を取り仕切る人々のなかから、「王」が生まれたとされる。こうした階級社会の形成とともに、対外交易が行われるようになった。

この対外交易は、必需品も輸出入されたであろうが、次第に奢侈品の取得が目的となっていった。その点について、吉田隆氏は、「輸入では、まず金属が主要目的物で、そのほか石材、木材等であり、その対価として穀物、加工品、魚類(干物?)等が輸出された、と考えてよかろう。主たる輸出入の対応は金属と敷物であり、取引主体の神殿は金属を輸入独占し、その対価たる穀物は人民からの納入(奉納、年貢、買入など)によったであろう。かくして国内的には神殿はやがて人民から穀物を買い、人民に金属を売る、という形をとり、この両者は貨幣的性格を帯びるに至る(後には穀物と銀の複本位制を採る)」としている(同稿「オリエントの商業」『古代史講座』9、p.198、学生社、1963)。

この神殿や王の交易は、それら宮廷の「外交的・取引的才能に恵まれた者が経済外交官」となって行われた。そうした人々も、「後に代理商人(シュメルのダムカラ、バビロニアのタムカルム)と呼ばれるものとなった。この者はやがて、みずから神殿のために取引をするほかに、自分の配下に自分の支配する貨幣(多くの場合、銀)を貸与して、国内で交換用の物資を買いつけ、これを外地に売って銀その他を獲得させる、という単なる請負への委譲、または私利的行為を行なうに至った如くである。かくして下請商人が発生し、この者は借用の貨幣に対して利潤の一部、すなわち利子(例えば借用額の3分の1)を支払うようになった」とする(前同、p.200)。

このように、初期メソポタミアにおいても、当然のありようとして、対外交易はまずもって神殿や王が直轄する交易として行われたが、その担い手からいえば宮廷交易あるいは官僚交易であった。しかし、それが発達すると、かなり早い時期から代理商人が生まれ、御用交易として行われるようになった。さらに、その代理商人あるいは御用商人による私的交易もはじまり、その下請商人が発生するまでになる。しかし、その時代における主たる交易はあくまで神殿や王の交易であった。それがかなりの程度御用交易として行われたことであろう。しかし、そうしたことが、後代において、一般化したと見ることはできない。

▼サルゴン1世、メソポタミア統一、交易拡大▼

るが、その位置はいまなお不明であるが。その碑文通りに受けるとしても、逆にアッカドの船がそれら交易地に出向いたかどうかは不明である。アッカド王朝は軍事帝国とか交易帝国とか名付けられている。

ティグリス河とユーフラテス河は、現在でもバクダードまで900キロメートルほどさかのぼっても、その海抜水位は30、45メートルしか上昇しないという、緩やかな流れを持っている。そうした海抜水位までの場所に、主要な古代都市が建設された。シュメールは大河の下流部、南部メソポタミアにあった。

一般に、古代オリエントは多数の人々を扶養しうるほどの灌漑農業を発達させたが、それ以外では粘土とアスファルト(瀝青)があるにとどまり、材木や石材、鉱物は不足していた。特に、支配層が必要とする貴石や鉱石は遠隔地から手に入れるしかなかった。特に、シュメール人は灌漑農業を拡げるために運河を開削したが、荷船用の運河もあったという。かれらは、大河の本支流、湖沼、そして運河を利用して、物資の移動や交易を行い、さらにそれをペルシア湾にまで広げていたという。

初期王朝時代のシュメールは、ウバイト後期(-前3900頃)からウルク期(-前3400頃)にかけて文明が発達した。ペルシア湾に近接するエリドゥ(現アブ・シャーレイン)神殿遺跡から帆船の模型が出土し、すでに人々がペルシア湾を航海していたとする(三笠宮崇仁編『生活の世界歴史』1、p.88、河出書房、1976)。また、ウルク中期(前3400-3300頃)には、上流部のみならず北イラク、シリア、イランにまで進出し、植民地と交易拠点を建設したという(前川和也他著、『世界の歴史』1、p.154、中央公論社、1998)。前2400年代、シュメールの都市国家を統一したウルク(現ワルク)の王ルガルザゲシ(在位2350-18)の碑文には、下の海=ペルシア湾から、ティグリス河、ユーフラテス河にそって、上の海=地中海までの交易ネットワークを保護したとある(前同、p.181)。

|

|

| 円筒印章の刻印 |

|

それらのうち、海上交易品はインド洋からの象牙、木材、紅玉髄の一部、そしてペルシア湾産の真珠や貝、銅、閃緑岩である(なお、クレンゲル前同、p.16-23には、それら交易品に関する詳細な説明がある)。

そして、「メソポタミアでの生活はこうした交易なしには成立しえない。メソポタミアでの社会発展は西アジア全域にわたる交易活動を刺激し、各地の社会もまた変化したであろうし、メソポタミア自体も交易の組織化、輸入品の分配をめぐって社会的な変化が進んでいったにちがいない」と述べている(前同『世界の歴史』1、p.97)。ここで注目すべきは、当時の先進国が交易にあたり、穀物や土器を支払い手段としていることである。

これら交易品をみて明らかなことは、そのほとんどが威信財となる奢侈品であり、玄武岩や木材とて神殿や装飾石版の素材であった。したがって、「南メソポタミアでは神殿の大経済の周辺に結集した支配階級、なかでも王とその一族が遠隔地交易の主要な発注者となった」ことは見やすいことである(クレンゲル前同、p.19)。

この時代、帆船がペルシア湾を航海していたであろうが、当のシュメール人が自らの船でペルシア湾に乗り出したかどうかは、不明である。それがあったとしても近隣の中継地までであろう。また、遠隔地交易にあっても海路と陸路をない交ぜとなって行われていたであろう。

▼シュメールの神殿交易とその代理▼

シュメールの国家は、神殿の組織や経済力が圧倒的であったことから、商業的神政の国家ともされてきた。神殿は、喜捨や租税によって大量の穀物を集積し、土地を開拓や購入して農業を営み、また工房を開設して工芸品を生産した。神官とともに、豪族も育っていった。この神殿経済を取り仕切る人々のなかから、「王」が生まれたとされる。こうした階級社会の形成とともに、対外交易が行われるようになった。

この対外交易は、必需品も輸出入されたであろうが、次第に奢侈品の取得が目的となっていった。その点について、吉田隆氏は、「輸入では、まず金属が主要目的物で、そのほか石材、木材等であり、その対価として穀物、加工品、魚類(干物?)等が輸出された、と考えてよかろう。主たる輸出入の対応は金属と敷物であり、取引主体の神殿は金属を輸入独占し、その対価たる穀物は人民からの納入(奉納、年貢、買入など)によったであろう。かくして国内的には神殿はやがて人民から穀物を買い、人民に金属を売る、という形をとり、この両者は貨幣的性格を帯びるに至る(後には穀物と銀の複本位制を採る)」としている(同稿「オリエントの商業」『古代史講座』9、p.198、学生社、1963)。

この神殿や王の交易は、それら宮廷の「外交的・取引的才能に恵まれた者が経済外交官」となって行われた。そうした人々も、「後に代理商人(シュメルのダムカラ、バビロニアのタムカルム)と呼ばれるものとなった。この者はやがて、みずから神殿のために取引をするほかに、自分の配下に自分の支配する貨幣(多くの場合、銀)を貸与して、国内で交換用の物資を買いつけ、これを外地に売って銀その他を獲得させる、という単なる請負への委譲、または私利的行為を行なうに至った如くである。かくして下請商人が発生し、この者は借用の貨幣に対して利潤の一部、すなわち利子(例えば借用額の3分の1)を支払うようになった」とする(前同、p.200)。

このように、初期メソポタミアにおいても、当然のありようとして、対外交易はまずもって神殿や王が直轄する交易として行われたが、その担い手からいえば宮廷交易あるいは官僚交易であった。しかし、それが発達すると、かなり早い時期から代理商人が生まれ、御用交易として行われるようになった。さらに、その代理商人あるいは御用商人による私的交易もはじまり、その下請商人が発生するまでになる。しかし、その時代における主たる交易はあくまで神殿や王の交易であった。それがかなりの程度御用交易として行われたことであろう。しかし、そうしたことが、後代において、一般化したと見ることはできない。

▼サルゴン1世、メソポタミア統一、交易拡大▼

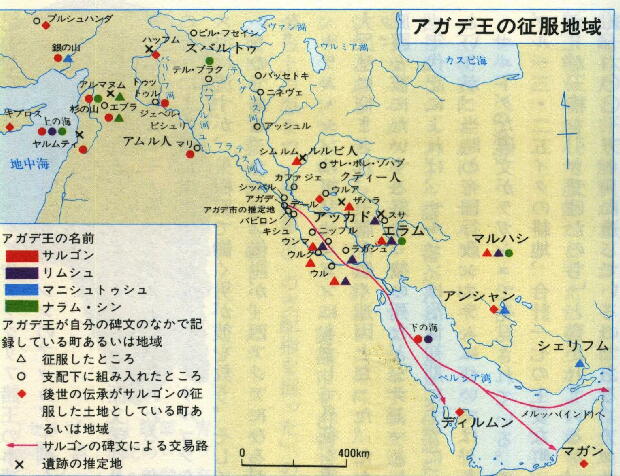

| サルゴン1世(在位前2335-2279頃)は、上でみたルガルザゲシを 倒してメソポタミアを統一し、アッカド王朝(英語読み、アガデ)を築 いた王として有名であるが、ペルシア湾、さらにメソポタミア周辺地 域にもたびたび遠征し、ユーフラテス河中流域の都市マリ、北シリア のエブラ、レバノンの「杉の森」、タウルス山脈の「銀の山」などを手 にいれた。さらに、現在のイランのエラムにも遠征している。こうして 肥沃な半月地帯とその周辺を支配するにいたる(メソポタミアとイン ダスの二大文明とその交易に関する概念図は下記参照)。 これによって海陸において交易が活発化したとされる。サルゴン1 世のニップルのエンリル神殿にあった碑文には、かれが34回もの 戦闘に勝ち抜き、海の縁に至るまで、あらゆる城壁を打ち毀した。 また、かれはアッカドに港を構築し、メルッハの船、マガンの船、ディ ルムンの船を、アッカドの波止場に停泊させたとある。このアガデと もいわれるアッカド王朝の首都は、ユーフラテス河をさかのぼること 約400キロメートルのところにある、キシュあるいはバビロン近郊とされ |

|

| あるいは孫のネラムシン ニネヴェ出土 |

出所:後藤 健「インダスとメソポタミアの間」近藤英夫ほか編著『四大文明[インダス]』、p.190、NHK出版、2000.8

|

サルゴン1世の碑文にあるメルッハは「黒い外国」と呼ばれている。その位置は不明であるが、インダス河口付近とされる。クレンゲル氏によれば、大貫氏の指摘以外では、そこから黒檀、金、銀、銅、錫が輸入されたとする。しかし、メソポタミアの見返り品はインダスから発見されていないという。メソポタミアからインダスまで、穀物やその他嵩張るものは無理だが、油や羊毛は輸出されたのではないかという。そのうち羊毛は遺物にならないという。その後、前三千年紀末になると、メルッハは史料から消えるが、その産品はディルムンが仲立ちとなることで輸入され続ける。

マガンの位置もまた不明であるが、オマーン半島のどこかとされている。そこは、青銅器時代の支配者にとって必須な、銅の産地であった。マガンもまた、メルッハと同じように史料から消えるが、その産品の輸入は続き、ディルムンを積み替え地として利用していたとする(以上、クレンゲル前同、p.57)。

なお、メルッハやマガンが史料から消えた理由は不明である。交易実務からみれば、それらが消えたのは、一方でディルムンが強力な海上交易者として成長し、中継交易の当事者になったか、他方でメソポタミアが海上交易者として成長したかである。クレンゲル氏は明示しないが、そのどちらでもあったようである。

さて、「楽園の国」と呼ばれたディルムン(ティルムンともいう)はバーレーン諸島とされる。そこはペルシア湾中央にあり、前三千年紀から前二千年紀初期にかけて、メソポタミアとインダス文明の影響下にあったという。そこには上質のナツメヤシ以外に特段の産物はなかったが、その立地を生かして中継交易地となり、膨大な量の交易品で溢れかえったとされる。メソポタミア人にとって、ディルムン人は交易人あるいは商人と同義語であった。

吉田隆氏は、アッカド王朝時代、杉材はレバノン各地、竪材はヴァン湖附近やメルッハ、石材は西方諸国やメルッハ、マガンから、銅はエラムやマガン、キプロスから、銀はアナトリア・キリキアのタウルスから、金はヌビアからメルッハ経由で、馬は東方の山地から、駱駝はアラビアから、それぞれ輸入された。また、メソポタミアの輸出品は穀物、羊毛、胡麻油のほか、塩と瀝青であった。しかし、輸入品は平和な交易ばかりでなく、征服、略奪、徴税によってえていたとしている(吉田前同、p.210)。

マガンの位置もまた不明であるが、オマーン半島のどこかとされている。そこは、青銅器時代の支配者にとって必須な、銅の産地であった。マガンもまた、メルッハと同じように史料から消えるが、その産品の輸入は続き、ディルムンを積み替え地として利用していたとする(以上、クレンゲル前同、p.57)。

なお、メルッハやマガンが史料から消えた理由は不明である。交易実務からみれば、それらが消えたのは、一方でディルムンが強力な海上交易者として成長し、中継交易の当事者になったか、他方でメソポタミアが海上交易者として成長したかである。クレンゲル氏は明示しないが、そのどちらでもあったようである。

さて、「楽園の国」と呼ばれたディルムン(ティルムンともいう)はバーレーン諸島とされる。そこはペルシア湾中央にあり、前三千年紀から前二千年紀初期にかけて、メソポタミアとインダス文明の影響下にあったという。そこには上質のナツメヤシ以外に特段の産物はなかったが、その立地を生かして中継交易地となり、膨大な量の交易品で溢れかえったとされる。メソポタミア人にとって、ディルムン人は交易人あるいは商人と同義語であった。

吉田隆氏は、アッカド王朝時代、杉材はレバノン各地、竪材はヴァン湖附近やメルッハ、石材は西方諸国やメルッハ、マガンから、銅はエラムやマガン、キプロスから、銀はアナトリア・キリキアのタウルスから、金はヌビアからメルッハ経由で、馬は東方の山地から、駱駝はアラビアから、それぞれ輸入された。また、メソポタミアの輸出品は穀物、羊毛、胡麻油のほか、塩と瀝青であった。しかし、輸入品は平和な交易ばかりでなく、征服、略奪、徴税によってえていたとしている(吉田前同、p.210)。

|

| 出所:前川前同、p.183 |

▼メソポタミア海上交易人の登場▼

クレンゲル氏は、ラガシュ(現テルロー)から出土した前2370年頃の文書から、ウルエンキという名の商人について紹介する。かれは、前述のルガルアンダ王からディルムン向けの産物として、租税の一部である大麦、杉の樹脂、香油、ラード、エンメル麦などを受け取る。そして、かれがディルムンから買い入れてきたものは、マガン産の銅117キログラムであった。さらに、その領主の妻も、貢がれた魚や玉葱、銅、錫などを、商人に委ねていたという。

そして、「これら商人は都市の領主や妻の委託を受けて遠隔地貿易に従事していたが、おそらくそれにとどまらず、メソポタミアの内部で転売できるような産物も宮殿の倉庫から受け取っていたようだ。……商人への報酬は宮廷が支払った。かれには耕作地を授けたり、あるいは衣服を与えることもあった。また、商人たちは領主の命令……に便乗して自分のために利益を上げようと努力していた」とする(以上、クレンゲル前同、p.61-2)。

このウルエンキは、吉田隆氏によれば宮廷の代理商人(ダムカラ、後出のタムカールムに同じ)であり、すでに交易の主体として、神殿ではなく宮廷が躍り出ているとする(吉田前同、p.206)。これら商人はサルゴン1世以前のありようであるが、その後はもっぱら外国人商人の活躍だけが碑文に記されているようになるという。しかし、ウル第三王朝になると、自国人商人の記録が残るようになる。

土地と讃美されていても、ペルシア湾の南海岸で十分な収穫など望みようがなかったのは明らかである。それ故、この地方は南メソポタアの潅漑耕地でとれた農産物にとってよいお得意先となった」(以上、クレンゲル前同、p.63)。

このように「遠隔地貿易は支配者の独占であった。商人は実際上王の官吏として振る舞って」いる。この「官吏」はタムカールム(宮廷の使用人)と呼ばれた。しかし、そうした「大経済が私経済を完全に排斥してしまうことはできなかった」らしく、商人たちは「自分の利益のために資金を投入できるようになった。[時代が下がると]宮廷経済だけでなく、裕福な市民たちのグループも、主要な委託者として登場」するようになったという(クレンゲル前同、p.64)。

このように、メソポタミアの海上交易に関わるような商人は、まず領主の御用商人(領主の手代とみれば代理交易人、気取っていえば王室委託交易人)として出発して、その委託された商品を売りさばき、あるいは銅や奢侈品を買い入れて、領主の威信を満足させ、そのたわからで自らの商品を売買して利益を上げていた。そうして「領主の大商人」になるだけでなく、有力者の委託販売人にもなっていく。

これらのメソポタミア人の海上交易人が、海上交易をどのように行ったかについて不明であるが、そのほとんどはアッカドやウルに入港したディルムンの船やマガンの船、メルッハの船と取り引きするにとどまったとみられる。しかし、"海上貿易商人"と自称するルエンリラなどの時代になると、自ら船舶を所有しかつそれに乗り組み、ディルムンに出向いて取り引きしたようである。

ウル第三王朝時代の後、南メソポタミアを基盤とするイシン・ラルサ時代が登場する。この交代に関わって、吉田隆氏は「私的独立商人の発生はすでにウル第三王朝期にみられたのであるが、ウル第三王朝の崩壊によって政府商業(神殿および宮廷の貿易)が瓦解し、その機能を今や初期王朝から芽生えた私的商業(これは神殿経済や宮廷経済に圧倒されて逼塞を続けてきた)が荷なうに至る」とする(吉田前同、p.219)。この指摘の意味は、私的独立商人あるいは海上交易人が逼塞され続けたかどうかはともかく、重要であろう。

ラルサ王朝の五代王グングヌム(在位前1932-06頃)の文書から、クレンゲル氏は「商用の旅から戻ってくると、商人たちはウルのニンガル神殿に詣でて、感謝の印までに銀で作った船の模型を奉納したり、儲けた利益の一部を収めたりした。後者は事実上租税であった」。その商人は、メソポタミア人だけでなくディルムン人も含まれていた。その租税が、宮廷でなく神殿に納入されていることから、「湾岸貿易に従事していたのは私営の商人たちだった」とする(クレンゲル前同、p.66)。

しかし、後代の王リームスティーン(在位前1822-1763)は、歴代の王たち以上に「積極的に遠隔地貿易に関与し……銅の輸入の統制を強めた。この交易は、しかしそれでもなお相当に私的性格を持っていて、少数の専門業者の手で営業された」という。そして重要なことは、「ところが他方では、宮廷が委託者、買い手としてますます前面に出てきた」ことである(クレンゲル前同、p.64)。ディルムン銅交易が、完全に私的な商人や交易人によって行われたとしても、それは神殿や王の管理、統制下において、しかもその買い手として行われていたのである。

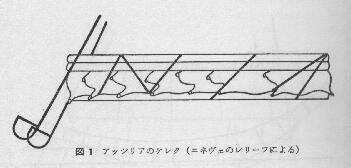

▼メソポタミアの船―ケレク、グッファ―▼

メソポタミアの交易に用いられた船について、ジャケッタ・ホークス氏の説明は少し長くなるが、詳細なのでそれをまずみてみる。

「1つは竜骨を備えた重厚な木造船で、大きなものは9メートルも長さがあり、船の幅も広くて、大三角帆とオールが付いていた。これらは平原部の諸都市の港で荷を陸揚げしてしまうと、地方の運河輸送に用いられたり、またおそらくはペルシア湾内でも用いられたようであるが、それは南部で必要とされる以上の数でもって下ってきた。またそれは、川をさかのぼってヒット[ヒートのこと]より上流には戻ることができなかったため、ほとんどが解体されて、木材として売りに出された」。

この第1の型式が、筏でも丸舟でもない船に当たるが、その大きさについて有効な情報に乏しいが、後述のハンムラビ法典には60グルの船の建造や賃貸借の規定がある。60グルは18キロリットル、米100石に当たる。そうした船が標準船とされ、それ以外に120グル、300グルの船もあったかようである。

「第2の型式の船は、ヘロドトスを大変に感動させた籠舟(コラクル)である。この舟はヘロドトスが訪れるよりも2500年前からユーフラテスを航行していたし、またその後も同程度に長いこと、ながらえてきた。それについては、彼の記述に勝るものはない。『これらの舟は形が丸く、獣皮でできている。人びとはこれをアッシリア北方のアルメニア[高地]で組立てるが、彼らはそこで、枠組とするために細枝を切り、次いで船体の下側に皮をぴんと張りめぐらす。……流れにまかせて下流へと流れ下るのだった。……どの舟にもロバが1匹……積まれていて、舟がバビロンに着き、積み荷が売りに出されると舟は壊されてしまい、……獣皮はロバの背にのせられてアルメニアへと陸路帰途につくのである……』」[ヘロドトス著『歴史』1:194、岩波文庫版の訳文もあるが、ここでは引用通りとする]。

「第3の船は比重力を利用したもので、平原部の諸都市間を往来する、丸太をつらねた大きないかだであった。これは下に、空気をいれてふくらませた獣皮を浮きとしてとりつけていた。その姿は異様であったが、このいかだは最も重い荷も運ぶことができた。すなわち前18世紀に、バビロンの王はこれに11メートル四方の大岩を積みこんだのである。このいかだもまた、目的地に着くと解体され、木材は売りに出され、空気を抜いた皮はロバの背に積まれて、またもときた北部へと帰っていくのだった」(以上、同著『古代文明史』1、p.180-1、みすず書房、1978(原著1973))。

次に、クレンゲル氏の説明はこうである。まず、第3の船について、それはアラビア語でケレク、アッシリア語でカラック(筏)といわれ、「ふくらませた山羊の皮袋の上に木を渡して台座を組み立ててできている。今日では皮袋を600個近く使ったケレクがある。皮袋は25キログラムの積載能力をもちうる」とし、ついで第2の型式の船について「今日の呼び名[アラビア語]ではグッファという、柳の枝やナツメヤシの葉肋を編んでアスファルトで防水処理した円いの籠舟(円舟)のことである。船縁(ふなべり)は上部がいくらかすぼんでいる。……さしわたしおよそ2メートルほどで、6人を乗せられ、櫂や竿で動かしたり舵を取ったりする」とし、いま上でみたヘロドトスの説明が続く。そして、それらに加え、木製のボートやハンムラビ法典で言及されている帆船もあったという(後述)(クレンゲル前同、p.120)

クレンゲル氏は、ラガシュ(現テルロー)から出土した前2370年頃の文書から、ウルエンキという名の商人について紹介する。かれは、前述のルガルアンダ王からディルムン向けの産物として、租税の一部である大麦、杉の樹脂、香油、ラード、エンメル麦などを受け取る。そして、かれがディルムンから買い入れてきたものは、マガン産の銅117キログラムであった。さらに、その領主の妻も、貢がれた魚や玉葱、銅、錫などを、商人に委ねていたという。

そして、「これら商人は都市の領主や妻の委託を受けて遠隔地貿易に従事していたが、おそらくそれにとどまらず、メソポタミアの内部で転売できるような産物も宮殿の倉庫から受け取っていたようだ。……商人への報酬は宮廷が支払った。かれには耕作地を授けたり、あるいは衣服を与えることもあった。また、商人たちは領主の命令……に便乗して自分のために利益を上げようと努力していた」とする(以上、クレンゲル前同、p.61-2)。

このウルエンキは、吉田隆氏によれば宮廷の代理商人(ダムカラ、後出のタムカールムに同じ)であり、すでに交易の主体として、神殿ではなく宮廷が躍り出ているとする(吉田前同、p.206)。これら商人はサルゴン1世以前のありようであるが、その後はもっぱら外国人商人の活躍だけが碑文に記されているようになるという。しかし、ウル第三王朝になると、自国人商人の記録が残るようになる。

| アッカド王朝の次に登場するのが、ウル 第三王朝である。これら王朝は、いずれも 300年ももたなかったものの、国内外の交 易地(主として中継地あるいは集散地)を 陥れ、その上で交易の安全を図り、富を蓄 積していったとされている。その一環とし て、海上交易路を確保した。ウルナンム王 (在位前2112-2095)が、ウル第三王朝を 築く。かれは最古の法典を編纂するが、そ のウルナンム法典には度量衡を統一した と記されている。その末期、首都ウルは 「海に近くに位置してすばらしい港を具備 し、……ディルムン経由で輸入された銅の 取り引き地だった」。 ウルで活躍した"海上貿易商人"と自称す るルエンリラ[ルエンリルラともいう]は、王 から「大量の織物と羊毛を受け取ったほか にも、穀物、ゴマ油、皮革、それに玉葱もも らったりしている。したがって、交易に回さ れたのはここでもまた、シュメールの農産 物というわけだ。ディルムンがいくら楽園の |

|

|

| |

前2100-2050 イスタンブール 考古学博物館蔵 |

このように「遠隔地貿易は支配者の独占であった。商人は実際上王の官吏として振る舞って」いる。この「官吏」はタムカールム(宮廷の使用人)と呼ばれた。しかし、そうした「大経済が私経済を完全に排斥してしまうことはできなかった」らしく、商人たちは「自分の利益のために資金を投入できるようになった。[時代が下がると]宮廷経済だけでなく、裕福な市民たちのグループも、主要な委託者として登場」するようになったという(クレンゲル前同、p.64)。

このように、メソポタミアの海上交易に関わるような商人は、まず領主の御用商人(領主の手代とみれば代理交易人、気取っていえば王室委託交易人)として出発して、その委託された商品を売りさばき、あるいは銅や奢侈品を買い入れて、領主の威信を満足させ、そのたわからで自らの商品を売買して利益を上げていた。そうして「領主の大商人」になるだけでなく、有力者の委託販売人にもなっていく。

これらのメソポタミア人の海上交易人が、海上交易をどのように行ったかについて不明であるが、そのほとんどはアッカドやウルに入港したディルムンの船やマガンの船、メルッハの船と取り引きするにとどまったとみられる。しかし、"海上貿易商人"と自称するルエンリラなどの時代になると、自ら船舶を所有しかつそれに乗り組み、ディルムンに出向いて取り引きしたようである。

ウル第三王朝時代の後、南メソポタミアを基盤とするイシン・ラルサ時代が登場する。この交代に関わって、吉田隆氏は「私的独立商人の発生はすでにウル第三王朝期にみられたのであるが、ウル第三王朝の崩壊によって政府商業(神殿および宮廷の貿易)が瓦解し、その機能を今や初期王朝から芽生えた私的商業(これは神殿経済や宮廷経済に圧倒されて逼塞を続けてきた)が荷なうに至る」とする(吉田前同、p.219)。この指摘の意味は、私的独立商人あるいは海上交易人が逼塞され続けたかどうかはともかく、重要であろう。

ラルサ王朝の五代王グングヌム(在位前1932-06頃)の文書から、クレンゲル氏は「商用の旅から戻ってくると、商人たちはウルのニンガル神殿に詣でて、感謝の印までに銀で作った船の模型を奉納したり、儲けた利益の一部を収めたりした。後者は事実上租税であった」。その商人は、メソポタミア人だけでなくディルムン人も含まれていた。その租税が、宮廷でなく神殿に納入されていることから、「湾岸貿易に従事していたのは私営の商人たちだった」とする(クレンゲル前同、p.66)。

しかし、後代の王リームスティーン(在位前1822-1763)は、歴代の王たち以上に「積極的に遠隔地貿易に関与し……銅の輸入の統制を強めた。この交易は、しかしそれでもなお相当に私的性格を持っていて、少数の専門業者の手で営業された」という。そして重要なことは、「ところが他方では、宮廷が委託者、買い手としてますます前面に出てきた」ことである(クレンゲル前同、p.64)。ディルムン銅交易が、完全に私的な商人や交易人によって行われたとしても、それは神殿や王の管理、統制下において、しかもその買い手として行われていたのである。

▼メソポタミアの船―ケレク、グッファ―▼

メソポタミアの交易に用いられた船について、ジャケッタ・ホークス氏の説明は少し長くなるが、詳細なのでそれをまずみてみる。

「1つは竜骨を備えた重厚な木造船で、大きなものは9メートルも長さがあり、船の幅も広くて、大三角帆とオールが付いていた。これらは平原部の諸都市の港で荷を陸揚げしてしまうと、地方の運河輸送に用いられたり、またおそらくはペルシア湾内でも用いられたようであるが、それは南部で必要とされる以上の数でもって下ってきた。またそれは、川をさかのぼってヒット[ヒートのこと]より上流には戻ることができなかったため、ほとんどが解体されて、木材として売りに出された」。

この第1の型式が、筏でも丸舟でもない船に当たるが、その大きさについて有効な情報に乏しいが、後述のハンムラビ法典には60グルの船の建造や賃貸借の規定がある。60グルは18キロリットル、米100石に当たる。そうした船が標準船とされ、それ以外に120グル、300グルの船もあったかようである。

「第2の型式の船は、ヘロドトスを大変に感動させた籠舟(コラクル)である。この舟はヘロドトスが訪れるよりも2500年前からユーフラテスを航行していたし、またその後も同程度に長いこと、ながらえてきた。それについては、彼の記述に勝るものはない。『これらの舟は形が丸く、獣皮でできている。人びとはこれをアッシリア北方のアルメニア[高地]で組立てるが、彼らはそこで、枠組とするために細枝を切り、次いで船体の下側に皮をぴんと張りめぐらす。……流れにまかせて下流へと流れ下るのだった。……どの舟にもロバが1匹……積まれていて、舟がバビロンに着き、積み荷が売りに出されると舟は壊されてしまい、……獣皮はロバの背にのせられてアルメニアへと陸路帰途につくのである……』」[ヘロドトス著『歴史』1:194、岩波文庫版の訳文もあるが、ここでは引用通りとする]。

「第3の船は比重力を利用したもので、平原部の諸都市間を往来する、丸太をつらねた大きないかだであった。これは下に、空気をいれてふくらませた獣皮を浮きとしてとりつけていた。その姿は異様であったが、このいかだは最も重い荷も運ぶことができた。すなわち前18世紀に、バビロンの王はこれに11メートル四方の大岩を積みこんだのである。このいかだもまた、目的地に着くと解体され、木材は売りに出され、空気を抜いた皮はロバの背に積まれて、またもときた北部へと帰っていくのだった」(以上、同著『古代文明史』1、p.180-1、みすず書房、1978(原著1973))。

次に、クレンゲル氏の説明はこうである。まず、第3の船について、それはアラビア語でケレク、アッシリア語でカラック(筏)といわれ、「ふくらませた山羊の皮袋の上に木を渡して台座を組み立ててできている。今日では皮袋を600個近く使ったケレクがある。皮袋は25キログラムの積載能力をもちうる」とし、ついで第2の型式の船について「今日の呼び名[アラビア語]ではグッファという、柳の枝やナツメヤシの葉肋を編んでアスファルトで防水処理した円いの籠舟(円舟)のことである。船縁(ふなべり)は上部がいくらかすぼんでいる。……さしわたしおよそ2メートルほどで、6人を乗せられ、櫂や竿で動かしたり舵を取ったりする」とし、いま上でみたヘロドトスの説明が続く。そして、それらに加え、木製のボートやハンムラビ法典で言及されている帆船もあったという(後述)(クレンゲル前同、p.120)

|

|

| 前7世紀、右:ケレク、左:グッファ 出所:クレンゲル前同、p.121 |

Brian Benson:Ships, Macdonald,London,1975 |

|

|

| 出所:ジャン・ルージュ著、酒井傳六訳『古代の船と航海』、 p.29、法政大学出版局、1982 |

左に同じ、p.31 |

これらの記述は、新アッシリア時代のニネヴェ出土の浮き彫り(前7世紀)を参照しているとみられるが、特に「竜骨を備えた重厚な木造船」の時代背景については、ホークス氏は何も語らない。クレンゲル氏は、積極的な言及を避けているが、それが確かかもしれない。なお、第3の船について、ホークス氏はイングランド語のコラクルを宛て、クレンゲル氏はアラビア語でケレク、アッシリア語でカラックを宛てており、一見とまどう。

▼ハンムラビ王の交易統制▼

ウル第三王朝後、再びメソポタミアを統一したのは、バビロンを首都とした古バビロニアであった。バビロン第一王朝の創建者ハンムラビ王(在位前1792-50)は、法典を集成したことで有名である。かれは次々とメソポタミアの都市を陥れ、前1795年には大交易都市マリを征服する。この王朝は商業や芸術を奨励し、交易路は軍事力で確保し、各地に商務官(あるいは商人長、ワキル・タムカーリー)を配置する。首都バビロンは一大交易都市となる。なかでも遠隔地交易についてはより一層、統制下に置くようになり、いままでになく厳しいものとなったという。

ウル第三王朝時代、宮廷の使用人であったタムカールムはいまや独立した商人になっていた。ハンムラビ王は、クレンゲル氏によれば「商人」と訳したくなるという、「タムカールムとその商売とを王権の利害の観点からいかに重視していたか……たとえばタムカールムは貸し付け業や高利貸業を営むことを通じて、小生産者たちを破滅させてしまう[と恐れ]……他方でタムカールムは遠隔地貿易商人として王に奉仕する一面も併せもっていた。だから、国家的利害から商人の営業の実際を法規に取り入れて法的に規定した」のである(前同、p.110-1)。

大交易都市マリは、ユーフラテス河中流域にあり、メソポタミアとシリアとの結節点となっていたこともあって、早い時期から関税を徴収していた。バビロン第一王朝も税関吏を配置しており、「水先案内人は輸送の責任を負っており、また関税徴収所に納めるべき手数料を積荷の主に代わって支払わなくてはならなかった」。また、「旅をする商人」は、積載量、船主名、目的地、自由通行の指令および日付が記載された通行許可証を、手数料を支払って、携帯する必要があった。

古バビロニアの交易地や交易品などに、それ以前とくらべ大きな変化があったとはみえないが、輸出品は農産品以外では、高価な毛・麻・綿織物が重要な産品となった。交易の主たる動機である輸入品は、従来通りの鉱石や貴石以外では、香料、ワインやオリーブ油であった。

しかし、そうした遠隔地交易が増加した様子はなく、国内交易の規模も従来通り小さかった。それでありながら、職業と階層の分化が進み、なかでも高利貸商人が台頭し、それに資金を仰ぐ商人が生まれた。いまや、それらを規制する法律が必要となり、交易文書は豊富に残されることとなった。その典型がハンムラビ法典である。そこには金銭貸借、債務履行、損害賠償、奴隷売買などの規定が盛り込まれている。

古バビロニアの交易圏はそれ以前に比べ広がったわけではなく、また交易規模も増大したわけではなかったようであり、王朝の交易統制は私交易の発達を抑制したとされる。特に海上交易にとって決定的なことは、首都バビロンがウルよりはるかに北に位置して、ペルシア湾から遠くなった。そして、古バビロニア中期頃になると、インダス文明やディルムンとの交易が衰退しはじめ、末期には2つの大河河口部に「海の国」が成立したことである。

こうしたことで、メソポタミア交易の重心はペルシア湾から地中海地方に移動することになった。この変化は、メソポタミアを西アジアの交易の中心地から、周辺地にしてしまうものであった。ここから、古代メソポタミア文明の終焉がはじまるが、その基底文化はその後も長く引き継がれる。

▼ハンムラビ王の交易統制▼

ウル第三王朝後、再びメソポタミアを統一したのは、バビロンを首都とした古バビロニアであった。バビロン第一王朝の創建者ハンムラビ王(在位前1792-50)は、法典を集成したことで有名である。かれは次々とメソポタミアの都市を陥れ、前1795年には大交易都市マリを征服する。この王朝は商業や芸術を奨励し、交易路は軍事力で確保し、各地に商務官(あるいは商人長、ワキル・タムカーリー)を配置する。首都バビロンは一大交易都市となる。なかでも遠隔地交易についてはより一層、統制下に置くようになり、いままでになく厳しいものとなったという。

ウル第三王朝時代、宮廷の使用人であったタムカールムはいまや独立した商人になっていた。ハンムラビ王は、クレンゲル氏によれば「商人」と訳したくなるという、「タムカールムとその商売とを王権の利害の観点からいかに重視していたか……たとえばタムカールムは貸し付け業や高利貸業を営むことを通じて、小生産者たちを破滅させてしまう[と恐れ]……他方でタムカールムは遠隔地貿易商人として王に奉仕する一面も併せもっていた。だから、国家的利害から商人の営業の実際を法規に取り入れて法的に規定した」のである(前同、p.110-1)。

大交易都市マリは、ユーフラテス河中流域にあり、メソポタミアとシリアとの結節点となっていたこともあって、早い時期から関税を徴収していた。バビロン第一王朝も税関吏を配置しており、「水先案内人は輸送の責任を負っており、また関税徴収所に納めるべき手数料を積荷の主に代わって支払わなくてはならなかった」。また、「旅をする商人」は、積載量、船主名、目的地、自由通行の指令および日付が記載された通行許可証を、手数料を支払って、携帯する必要があった。

古バビロニアの交易地や交易品などに、それ以前とくらべ大きな変化があったとはみえないが、輸出品は農産品以外では、高価な毛・麻・綿織物が重要な産品となった。交易の主たる動機である輸入品は、従来通りの鉱石や貴石以外では、香料、ワインやオリーブ油であった。

しかし、そうした遠隔地交易が増加した様子はなく、国内交易の規模も従来通り小さかった。それでありながら、職業と階層の分化が進み、なかでも高利貸商人が台頭し、それに資金を仰ぐ商人が生まれた。いまや、それらを規制する法律が必要となり、交易文書は豊富に残されることとなった。その典型がハンムラビ法典である。そこには金銭貸借、債務履行、損害賠償、奴隷売買などの規定が盛り込まれている。

古バビロニアの交易圏はそれ以前に比べ広がったわけではなく、また交易規模も増大したわけではなかったようであり、王朝の交易統制は私交易の発達を抑制したとされる。特に海上交易にとって決定的なことは、首都バビロンがウルよりはるかに北に位置して、ペルシア湾から遠くなった。そして、古バビロニア中期頃になると、インダス文明やディルムンとの交易が衰退しはじめ、末期には2つの大河河口部に「海の国」が成立したことである。

こうしたことで、メソポタミア交易の重心はペルシア湾から地中海地方に移動することになった。この変化は、メソポタミアを西アジアの交易の中心地から、周辺地にしてしまうものであった。ここから、古代メソポタミア文明の終焉がはじまるが、その基底文化はその後も長く引き継がれる。

▼ハンムラビ法典の水運実務▼

ハンムラビ王は、それ以前の法を集成し、またその後の法典に引き継がれる、ハンムラビ法典を編纂する。そのなかから水運に関わりのある条文を抜粋してみた。

ハンムラビ王は、それ以前の法を集成し、またその後の法典に引き継がれる、ハンムラビ法典を編纂する。そのなかから水運に関わりのある条文を抜粋してみた。

| |

|

| |

船大工が60グル(gur)[18キロリットル]の船(boat)を建造した場合、その注文主は船大工に2シェケル(shekel)[主として銀16.6グラム、以下同じ]の現金を支払う。 |

| |

船大工が60グルの船(boat)を建造したものの、水密性がなく、その船が引き渡されて、建造した年のうちに損傷した場合、船大工は自らの出費で、その船を解体し、水密性のあるものにし直し、水密性のある船を持ち主に提供する。 |

| |

ある人が自分の船(boat)を船頭(sailor)に賃貸(rent)する[用船に出す]。それを借りた船頭が不注意により、その船を難破あるいは乗揚させた場合、船頭はその船の持ち主に別の船を賠償として与える。 |

| |

ある人が船頭とかれの船(boat)を雇って(hire)[用船して]、穀物、衣類、油、ナツメヤシをはじめ、その船に積みうるあらゆる品物を積み込む。その船頭が不注意により、船を難破させ、その積荷を喪失した場合、[他人から賃借している船ならば]船と、かれが喪失させたすべてのものを賠償する。 |

| |

船頭が他人の船(ship)を破損させたものの、その船を救出した場合、船頭は破損させた船の価格の半額を現金で支払う。 |

| |

ある人が船頭を雇った(hire)場合、かれに年間穀物[主として大麦]6グル[1.8キロリットル]を支払う。 |

| |

商船(merchantman)が渡船(ferryboat)と衝突して、渡船を難破させた場合、難破させられた渡船の船長(master)は神前裁判を要求することができる。渡船を難破させた商船の船長は、その持ち主に船と失われたすべてのものを賠償する。 |

| |

ある人が渡船(ferryboat)を借りた(hire)場合、1日当たり3ジェラ(gerah)[0.14グラム]の現金を支払う。 |

| |

ある人が荷船(freight-boat)を借りた場合、1日当たり2.5ジェラ[0.12グラム]の現金を支払う。 |

| |

ある人が60グルの船(ship)を借りた場合、1日当たりの借用料として6分の1シェケル(shekel)[1.4グラム]の現金を支払う。 |

資料:httn://www.duhaim.org/Law_museum/(リンク切れ)

注1) 単位、重量:1シェケル=180ジェラ(ウッテトゥ)=約8.3グラム、容積:1グル=約300リットルとして推定。 2)中田一郎訳『ハンムラビ「法典」』(リトン、1999)の訳文と比較参照されたい。 3) Webサイト、t.uraki 著『ハンムラビ法典全文現代日本語訳』、1999もある。 |

| ハンムラビ法典の条文は、欧文訳に違いがあるためか、整序されていない。条文にみるいくつかの船がいわゆる船なのか、あるいはケレクなのか、グッファなのか不明である。クレンゲル氏は、240条を「もしも川を下る船が遡る船に衝角をぶちあてて、後者が沈没したとき……」と訳されている(中田一郎氏の訳文も同じ)。そして、それらの船を「一方では櫂で漕いで走る船、他方では帆で走る船の衝突」という解説を付け、後者を外洋船としている(クレンゲル前同、p.122-3)。 ハンムラビ法典はもとより、クレンゲル氏の行論においても、海上交易の雰囲気を感じさせるものはない。それでありながら、「帆で走る船」を簡単に外洋船とみなすことはかなり無理があろう。したがって、参考にしたテキストの方が、もっともらしい。 236条は、船主と船を持たない船頭(単なる船長あるいは商人船長)とのあいだで、船舶の賃貸借が行われたことを示していよう。237条は、商人と船持ち船頭(船主船長)とのあいだで、航海用船が行われたことを示そう。 275、276、277条は賃貸借なのか賃積輸送なのかはっきりしない。275、276条の借料2.5-3ジェラは、日雇(273条)や職人(274条)の日給5-6ジェラより安い。それは、船頭が乗らない渡船や荷船の、1日当たりの損料である。それに対して、277条の借料6分の1シェケル、すなわち30ジェラは、船頭が乗る大型船の1日当たり用船料であるかにみられた。 |

|

| 前18世紀、ルーヴル美術館蔵 |

これらハンムラビ法典の条文は、そのほとんどが河川輸送すなわち水運実務に関する規定といえる。古バビロニア時代、船の賃貸借は商人の事業の一つとなっていたが、それに関する法規はすでに200年も前のリピトイシュタル(在位前1934-1924)の法典にみられる。

要するところ、古バビロニアにおいて、その王朝が積極的に海上交易を行った形跡はない。伊藤 栄氏によれば、交易品は「バビロニアの商人のほか、アラビア人、シリア人、ユダヤ人商人によってもたられ、海上商業は主にフェニキア人の独占するところであった」という(同著『商業史』、p.16、東洋経済新報社、1971)。

古バビロニアの海上交易は、まずペルシア湾については雑多な人々、地中海についてはフェニキア人が最寄りの海港に交易品を輸入する。前者の場合はバビロニア人と雑多な人々とが分け取りし、後者の場合はシリア人、ユダヤ人をはじめ交易都市商人がその多くを、バビロニア人がその一部を分け取りしながら、河川を通じて持ち込まれたとみられる(輸出はその逆)。

▼海上交易貸付、交易組合、交易書式▼

時代はさかのぼるが、ディルムン交易は当時にあっては費用がかかるが、儲けの大きい事業であった。そこで、海上交易投資が行われるようになる。投資家は海上交易によって利益が上がれば当然配当を受けるが、損失が出た場合、投資家はその損失を分担せず、事業家すなわち海上交易人が全額負担させられたという。他方、海上交易人たちは「しばしば寄り集まっては大きな集団を成し、利潤を分け合うと共に、危険の分散を計った」という(クレンゲル前同、p.66-8)。

ジャケッタ・ホークス氏は同様な推移を、次のように説明している。ラルサの王リームスティーンの治世前1800年頃、ウルのエア・ナーシル(クレンゲル著にあってはエアナースィル)は生え抜きの銅商人であり、その文書によれば、かれが扱った「船いっぱい分の銅の積み荷は18トンもあった……そのうちかれの取り分は、何と5トンを上まわるものであった」と驚く(同『古代文明史』1、p.151)。そして、「彼自身の利益をうるためか顧客用かはともかくとして、その積み荷はアリク・ディルムン、すなわち船主組合がとりしきっていた。この組合は、当時すでに、おそらくはウルにおける対ディルムン交易の独占権をほぼ掌握していた。それよりさらに数世紀前、〔ウル〕第三王朝の末期にまでさかのぼると、交易には神殿や王宮がかなり介入していたのだが、古バビロニア時代になると、個々の企業がいたるところに台頭して組合の商人が取引きを行なうようになり、そのかわり、通関税が宮殿へ、また10分の1税が神殿へと支払われるように義務づけられた」という(ホークス前同、p.183)。

その組織は、波止場という意味のあるカールムと呼ばれ、「現代にも通用するほどの国際感覚を備えた共同体」であり、「国内において彼らは、大資産家だったろうと思われる職長を頭にいただく、商人組合をもっていた。組合での生活は、商人地区とも商人の団体ともとれる『カールム』を中心としていたらしい。おそらくその典型がウルにみられるように思われるが、そこではそれは市の城壁の外に位置し、独自の運営を行なっていたらしい」、「とりわけカールムは、国内および国際交易の取引所としての役割を果たした。そこでウルの商人たちが、インドからの同業者やその他の国の差配人と出あったことは充分に考えられる」(前同、p.186)。

交易に関する「協定や契約……の一切にはすべて公的に証人がたてられ、また文書として記載された……書付けなしには取引は法的に無効となりえたし、投資者もしくは債権者はその権利を喪失することもあった」(前同、p.186)。その一環として、「都市問もしくは異国間の陸路による交易の場合、大量の荷を運ぶのは不可能なことであったし、また多額の銀を運ぶのもときには危険を伴ったため、信用状と等しい形をとる制度がやがて考案された。そのさい交易路沿いには、既知の代理人がいる必要があった」(前同、p.188)。

交易と書付けの具体的な流れをみると、「商人は、羊毛とか穀物とかいった商品を荷に積んで出発したが、もし途中の都市で需要があればそれを売りさばき、おそらくはシェケルもしくはミナの単位で印された、銀同等の価値をもつ署名入りの書板をそこでうけとった。商人はこれを、さらに行く先で、必要な他の品を買うにあたって用いることもできたし、またさらに遠方の、ある地点での商品の引き渡しを約束する書付けを得るためにすら、用いることができた。この書板は、その信頼されるに足る代理人の要求さえあれば、いつでも支払われるものであった」という(前同、p.188)。

ここにみるのは、いまや単なる御用商人ではなく、成熟した自立的な商人であり、すでに宮廷経済を凌駕する交易を行い、最古ともいえる交易所、交易組合、交易書式、海上保険など、交易制度の先駆けが見て取れるまでになっている。しかし、ここにいたっても、船舶の所有と運航については、残念ながらふれるところがない。

▼古代シリア交易都市、ウガリト、そしてフェニキア▼

古代シリアはオリエント列強の争奪の地であった。ここで、古代シリアとは東はメソポタミア、北は小アジア、南はパレスチナに囲まれた、地中海東海岸を指している。前21世紀東からメソポタミアのウル第三王国、前20世紀南から中王国時代(前2040-1785頃)のエジプト、そして前17世紀北からヒッタイトが侵入してくる。シリアとエジプトとの結びつきは、古王国時代(前2650-2180頃)から始まっていた。その時、ビブロスが、エジプトの出先の港となっていた。

前1468年頃以降、新王国時代(前1565-1070頃)のトトメス3世(在位前1479-25頃)は17回も遠征して、シリア・パレスティナを植民地とする。その後、シリアはミタンニの影響も受けるが、前16世紀になるとヒッタイトの膨張にさらされる。スッピルリウマ1世(在位前1380頃-1346頃)の治世、シリアはヒッタイトを宗主国を仰ぐこととになる。前1297年には、シリア支配をめぐって、ヒッタイトとエジプトとのあいだで、カデシュの戦いが起きている。

1929年、シリア西部ラタキアの北約10キロメートルのところあるウガリト(ウガリット)から、楔形文字で記された粘土板文書が発見された。ウガリトは前1900-1200年頃、ヒッタイト時代のシリアで栄えた港湾都市であった。このウガリトの交易先は、文書からもヒッタイトではなく、キプロスやエーゲ海の島々、パレスティナやエジプトに向かっていた。

ウガリトの王はヒッタイト王の代理人と交易協定を結んでいる。ウガリトの商人は、アルワド、テュロス、アッコーといったシリア・パレスティナの都市ばかりでなく、キプロスにも在留していた。他方、ウガリトには多数の外国人が居留地にいた。そのなかでも、重要な外国人はヒッタイトの王から委託を受けたキリキアのウラという都市から来た商人であった。

ヒッタイト時代のウガリトには150隻もの船があった。ウガリトの王はキプロスの王と、東地中海を荒らす海賊を共同で取り締まる協定を結んでいる。また、テュロスの王からウガリトの王に、ウガリト商人の船の遭難事故の顛末書が送られてきている。当時、文書によれば、シリアから西や南に向けて、木材、穀物、織物、アンフォラに入れられたワインや密、そして金属が輸出され、キプロスからは銅が輸入されていた。

前12世紀エジプトを襲った「海の民」にはじまる民族大移動が、前二千年期末頃古代シリアを襲ってくる。それにより、ウガリトはヒッタイトの支配をまぬがれたものの、破壊され滅びてしまう。しかし、民族大移動がおさまると、シリアの沿岸都市は急速に発達して、交易活動を再開する。その頃、ヒッタイトは潰滅し、エジプトは衰退し、そして地中海のミュケナイも競争相手ではなくなっていた。

そのなかで、ホメロスが『オデュッセイアー』(下、第15章415、呉茂一訳、岩波文庫、1972)で、「船を用いて世に知られたポイニーキア男たち」の町といったビブロス、それより南に位置するシドン、そしてテュロスといった交易都市として復活する。フェニキアの都市は、ああ最初シドンが優位に立つが、前10世紀テュロスが隆盛して、シドンを支配するまでになる。テュロスの王として有名なのがヒラム1世(前996-936)で、イスラエルのダビデ(在位1000-961)やソロモン(在位960-922)とほぼ同時代人である。

前10世紀、ヒラム1世の時代を前後して、テュロス人たちは地中海の全域―キプロス、シチリア、マルタ、サルデーニア、アフリカ、そしてスペイン―に、植民活動を展開する。それは植民地として支配するのではなく、交易地あるいは交易都市を建設することにあった。そのなかで重要な植民は、前814年頃のに現在のチュニス郊外のカルタゴの建設であった。

前14世紀に北メソポタミアにおいて興隆したアッシリアは、前12世紀からシリアにも進出してくる。アッシュールバニパル(在位前668-27)の治世には、北シリア王国やフェニキアの都市は占領される。しかし、その後も数次にわたって侵攻されるが、アッシリア帝国に併呑されることはなく、交易都市は栄えた。

なお、古代シリア交易都市の活動については、Webページ【1・2・1 ビブロス、ウガリット―古代文明の十字路―】、【1・3・1 フェニキア―海上交易国の誕生―】で、詳細に取り上げる。

▼私人に開放されたアッシリア帝国の交易▼

退がはじまり、前612年には新バビロニア・メディア連合軍によって、ニネヴェが破壊される。

アッシリア帝国の特徴は、中央集権政策や部族入れ替え政策を採用し、また軍用道路網と駅逓制度を設けたことにあるとされる。それによって、アッシリアの交易は帝国規模に拡大した。アッシュールには交易管理本部、そしてアッシリア人が居留する支配都市にはカルームが置かれ、銀行業務を遂行し、また商務官や民事判事が配され、交易状況を掌握した。こうして、交易は宮廷や神殿の御用商人ではなく、広く私人に開放され、多くの都市には商人都市貴族が生まれたという。

は、当座預金の銀行、輸出入センター、手形交換所、はたまた商業会議所としての役割などのすべてを兼ねていた」(同著、田村愛理・中堂幸政・山影進訳『異文化間交易の世界史』、p.113、NTT出版、2002(原著1984))。

また、カネシュにおけるカールムの役割と交易の手順について、「カールムが全アッシリア商人を代表して[現地の]王と取り引きしていた。そして王宮は織物やときには錫の大口購入先であった。隊商は、到着するとまず王宮へ行かなければならなかった。そこで王宮の役人たちが集団でカールムの役員たちと特別価格を決めるために交渉した。その価格には、明らかに『保護料』とその他の料金が含まれていた。……

しかし、公的な、あるいは王宮が決めた交渉価格は、全貨物の一部、大抵10分の1にしか適用されなかった」。まず、現地の王が先買権を行使しているが、その「特別価格」は超安値であったであろう。

それが終わると、「アッシリア人は、町の彼らの区域に残りの品物を引き上げ、そこの自由市場で売った。王宮がもっと購入したい場合には、市場価格で購入しなければならなかった。その点では、交易は個々の商人の手中にあった。カールムは、彼らの集団的利益を代表したが、それ自体の利益を目的として交易はしなかった。カールムは商業組織というよりは、自分たちの支配者の政治的領域を超えて交易をする商人たちの利益を守るために組織化されたギルド」になっていたという(前同、p.114)。

アッシリアには、カネシュに出向いてくる移動商人とそこに定住する居留商人とがいたが、かれらは自分のためだけでなく、第三者のためにも働いた。そして、金貸しはアッシュールに住み、旅商人に投資した。その交易に「損失がでれば彼ら[旅商人]が全部かぶるという了解になっていたが、利益の出たときにはその3分の1を旅商人の手取りとし、残りを分けることになっていた。……利子付き貸付けに似た融資も一般的であり、これは旅商人が全リスクを負う代わりに、元利を払った後の総利益を全部自分のものにすることを可能にした」(前同、p.115)。

クレンゲル氏は、カネシュをめぐる商人の複雑な関係のもとでの交易事例を、次のように詳しく紹介している。複雑な関係に伴って交易文書が作成されている。この商人は、まず輸送契約を結び、現地に赴く共同買い付け隊の商人に購入資金を預け、指図書とともに、アッシュールの代理人(この場合はいわば本家)に送り出す。アッシュールに着いた買い付け隊の商人は、アッシュールの代理人とともに、指図された通り、織物と錫を見立てる。しかし、その代金の決済は代理人(本家)が行い、決算書を作成し、そして信任状と照合しながら通関を受ける。買い付け隊の商人はロバ隊商を雇って、[多分、自らの商品を含む]それら荷物を、カネシュに無事持ち帰る。その買い付け品は購入代金の3倍以上になったという(クレンゲル前同、p.148-52)。

このアッシリア帝国も、「海の国」カルデアの首領ナボポラッサル(在位前625-05)にとどめを刺される。新バビロニア王朝が起きる。その子ネブカドネザル2世(在位前604-562)は、前605年シリア地方のカルケミシュでエジプトを打ち破るなど、オリエントに覇権を築く。

他方、前700年頃からイランのアケネメス朝ペルシアは勢力を急速に蓄えるようになり、キュロス2世(在位前559-30)が前539年新バビロニアを征服し、ペルシア帝国を建設する。ダレイウス1世(在位前522-486)はバルカン半島やインダス河まで、その領土を拡大する。この拡大はアッシリアの軍用道路のおかげであったとされるが、それをさらに拡張され、2400キロメートルの「王の道」が現イラン南部の首都スサ(スーサ)から小アジア、現トルコ西部のサルディスまで築かれる(図版:『世界歴史地図』、p.60、参照)。

このように、古代オリエントはその勢力圏を歴史が進むほどに拡大してきたが、ペルシア帝国の成立によって、いまや世界三大文明圏(すでにインダス文明はない)を自らの影響下に組み入れるまでになった。ペルシア帝国がさらに西方に向けて勢力を拡大しようとしたとき、そこに立ちはだかったのがギリシアの国家都市であった。その対決は前5世紀前半におけるペルシア戦争となり、ペルシア帝国は敗戦を繰り返し、次第に衰微していく。

ここに、世界の歴史の軸心はオリエントからヨーロッパへと転回し、歴史の新たな局面を迎える。

▼若干のまとめ▼

この長い古代メソポタミアの歴史のなかで交易は着実に成長したが、その中心は遠隔地交易にあった。この遠隔地交易は支配者の必要を満たすものとして、常にその独占と統制の下に置かれた。

この遠隔地交易は来訪あるいは居留外国人でもって足るが、宮廷や神殿に出入りする自国の有力者に委ねられ、遠隔地交易人が生まれる。この遠隔地交易の規模が、社会経済の発達によって宮廷や神殿の需要を上回ってくると、遠隔地交易人は階層分化を遂げる。高利貸商人はそれを促進する。

いまや、宮廷や神殿の発注に依存し、官吏のように振る舞う御用商人とは違った、いわば自立した商人が生まれる。そうした商人は少なくとも前二千年紀の早い機会に生まれたとみられる。さらに、前二千年紀の早い時期に、大交易都市における遠隔地交易商人は、宮廷の官吏あるいは御用商人、一定の出自を持つ自国人商人、そして居留外国人商人という構成になっていたとみられる。その根拠として、交易都市の形成、関税や通行税の徴収、度量衡の制定、そして法典の制定を上げることができる。

遠隔地交易が、支配者の完全な独占のもとで、宮廷・神殿の官吏や特定の御用商人が担っていれば、関税や通行税はそもそもありえない。遠隔地交易が支配者の需要を超えてくると、さまざまな商人に交易と商品の通過を認めざるえなくなる。そこで、支配者は交易独占を根拠として、それらを許可し、保護する代償として、関税や通行税を取り立てるようになる。

そのことは、誰彼にもというわけではないが、交易がそれになりの商人に広く開かれたことを意味しよう。いまや、関税や通行税を円滑に取り立てるには、度量衡や法典の制定も必要となろう。次第に支配者にとって関税や通行税は主要な財源となる。他方、密貿易がはびこり、著名な商人においても日常茶飯事となったとされる。

古代メソポタミアの遠隔地交易のうち、海上交易がどのような規模であったか不明であるし、またその担い手についての有効な情報はごくわずかである。船員の情報にいたっては皆無である。ただ、ペルシア湾交易についてメソポタミアの海上交易人が参画していたが、その具体的状況は不明である。ディルムンでは、大いなる海上交易人が育っていたとみられる。その解明は今後の課題である。なお、地中海交易は後述される。

| 古バビロニアが約300年ほどで衰退すると、 メソポタミアは部族国家の鼎立状態が続く。前 14世紀になると、北メソポタミアに定住していた アッシリア人が勃興して独立を果たす。その 後、いままでにない強力な統一国家を築き、近 隣諸国を武力統合していく。その首都はティグ リス河中流のアッシュール(現カルア・シルカ) やニネヴェ(現クュンジュクの丘)、カルフ(現ニ ムルド)、ドゥル・シャルキン(現コルサバード) などに置かれた。 特に、サルゴン2世(在位前721-05)、エサル ハドン(在位前680-69)やその子アッシュール バニパル(在位前668-27)の新アッシリア時代 には、その領土はメソポタミアばかりでなく、ペ ルシア湾からアナトリア南部、さらには末期王 朝期のエジプトに及び、古代オリエント最初の 世界帝国となった。しかし、その直後から衰 |

|

| |

アッシリア帝国の特徴は、中央集権政策や部族入れ替え政策を採用し、また軍用道路網と駅逓制度を設けたことにあるとされる。それによって、アッシリアの交易は帝国規模に拡大した。アッシュールには交易管理本部、そしてアッシリア人が居留する支配都市にはカルームが置かれ、銀行業務を遂行し、また商務官や民事判事が配され、交易状況を掌握した。こうして、交易は宮廷や神殿の御用商人ではなく、広く私人に開放され、多くの都市には商人都市貴族が生まれたという。

| アッシリア帝国の小アジア貿易 については史料が多いとされる。 トルコのキュルテペは、アナトリア 商人の居留地カネシュであり、か れら交易ネットワークの中心地で あった。まず、アッシリア時代の交 易組合としてのカールムについ て、フイリップ・D・カーティン氏は 「カールムは銅交易に税を課し た。団体として銅を売買し、個人 商人に貸付けもおこなった。カー ルム所有の倉庫があり、これは商 品の貯蔵場所が必要な個人商人 にも貸し出された。カールムはま た、個人商人のために商品や掛 金を保管した。すなわちカールム |

|

|

| |

その数20000、ほとんどが交易文書という |

また、カネシュにおけるカールムの役割と交易の手順について、「カールムが全アッシリア商人を代表して[現地の]王と取り引きしていた。そして王宮は織物やときには錫の大口購入先であった。隊商は、到着するとまず王宮へ行かなければならなかった。そこで王宮の役人たちが集団でカールムの役員たちと特別価格を決めるために交渉した。その価格には、明らかに『保護料』とその他の料金が含まれていた。……

しかし、公的な、あるいは王宮が決めた交渉価格は、全貨物の一部、大抵10分の1にしか適用されなかった」。まず、現地の王が先買権を行使しているが、その「特別価格」は超安値であったであろう。

それが終わると、「アッシリア人は、町の彼らの区域に残りの品物を引き上げ、そこの自由市場で売った。王宮がもっと購入したい場合には、市場価格で購入しなければならなかった。その点では、交易は個々の商人の手中にあった。カールムは、彼らの集団的利益を代表したが、それ自体の利益を目的として交易はしなかった。カールムは商業組織というよりは、自分たちの支配者の政治的領域を超えて交易をする商人たちの利益を守るために組織化されたギルド」になっていたという(前同、p.114)。

アッシリアには、カネシュに出向いてくる移動商人とそこに定住する居留商人とがいたが、かれらは自分のためだけでなく、第三者のためにも働いた。そして、金貸しはアッシュールに住み、旅商人に投資した。その交易に「損失がでれば彼ら[旅商人]が全部かぶるという了解になっていたが、利益の出たときにはその3分の1を旅商人の手取りとし、残りを分けることになっていた。……利子付き貸付けに似た融資も一般的であり、これは旅商人が全リスクを負う代わりに、元利を払った後の総利益を全部自分のものにすることを可能にした」(前同、p.115)。

クレンゲル氏は、カネシュをめぐる商人の複雑な関係のもとでの交易事例を、次のように詳しく紹介している。複雑な関係に伴って交易文書が作成されている。この商人は、まず輸送契約を結び、現地に赴く共同買い付け隊の商人に購入資金を預け、指図書とともに、アッシュールの代理人(この場合はいわば本家)に送り出す。アッシュールに着いた買い付け隊の商人は、アッシュールの代理人とともに、指図された通り、織物と錫を見立てる。しかし、その代金の決済は代理人(本家)が行い、決算書を作成し、そして信任状と照合しながら通関を受ける。買い付け隊の商人はロバ隊商を雇って、[多分、自らの商品を含む]それら荷物を、カネシュに無事持ち帰る。その買い付け品は購入代金の3倍以上になったという(クレンゲル前同、p.148-52)。

このアッシリア帝国も、「海の国」カルデアの首領ナボポラッサル(在位前625-05)にとどめを刺される。新バビロニア王朝が起きる。その子ネブカドネザル2世(在位前604-562)は、前605年シリア地方のカルケミシュでエジプトを打ち破るなど、オリエントに覇権を築く。

他方、前700年頃からイランのアケネメス朝ペルシアは勢力を急速に蓄えるようになり、キュロス2世(在位前559-30)が前539年新バビロニアを征服し、ペルシア帝国を建設する。ダレイウス1世(在位前522-486)はバルカン半島やインダス河まで、その領土を拡大する。この拡大はアッシリアの軍用道路のおかげであったとされるが、それをさらに拡張され、2400キロメートルの「王の道」が現イラン南部の首都スサ(スーサ)から小アジア、現トルコ西部のサルディスまで築かれる(図版:『世界歴史地図』、p.60、参照)。

このように、古代オリエントはその勢力圏を歴史が進むほどに拡大してきたが、ペルシア帝国の成立によって、いまや世界三大文明圏(すでにインダス文明はない)を自らの影響下に組み入れるまでになった。ペルシア帝国がさらに西方に向けて勢力を拡大しようとしたとき、そこに立ちはだかったのがギリシアの国家都市であった。その対決は前5世紀前半におけるペルシア戦争となり、ペルシア帝国は敗戦を繰り返し、次第に衰微していく。

ここに、世界の歴史の軸心はオリエントからヨーロッパへと転回し、歴史の新たな局面を迎える。

▼若干のまとめ▼

この長い古代メソポタミアの歴史のなかで交易は着実に成長したが、その中心は遠隔地交易にあった。この遠隔地交易は支配者の必要を満たすものとして、常にその独占と統制の下に置かれた。

この遠隔地交易は来訪あるいは居留外国人でもって足るが、宮廷や神殿に出入りする自国の有力者に委ねられ、遠隔地交易人が生まれる。この遠隔地交易の規模が、社会経済の発達によって宮廷や神殿の需要を上回ってくると、遠隔地交易人は階層分化を遂げる。高利貸商人はそれを促進する。

いまや、宮廷や神殿の発注に依存し、官吏のように振る舞う御用商人とは違った、いわば自立した商人が生まれる。そうした商人は少なくとも前二千年紀の早い機会に生まれたとみられる。さらに、前二千年紀の早い時期に、大交易都市における遠隔地交易商人は、宮廷の官吏あるいは御用商人、一定の出自を持つ自国人商人、そして居留外国人商人という構成になっていたとみられる。その根拠として、交易都市の形成、関税や通行税の徴収、度量衡の制定、そして法典の制定を上げることができる。

遠隔地交易が、支配者の完全な独占のもとで、宮廷・神殿の官吏や特定の御用商人が担っていれば、関税や通行税はそもそもありえない。遠隔地交易が支配者の需要を超えてくると、さまざまな商人に交易と商品の通過を認めざるえなくなる。そこで、支配者は交易独占を根拠として、それらを許可し、保護する代償として、関税や通行税を取り立てるようになる。

そのことは、誰彼にもというわけではないが、交易がそれになりの商人に広く開かれたことを意味しよう。いまや、関税や通行税を円滑に取り立てるには、度量衡や法典の制定も必要となろう。次第に支配者にとって関税や通行税は主要な財源となる。他方、密貿易がはびこり、著名な商人においても日常茶飯事となったとされる。

古代メソポタミアの遠隔地交易のうち、海上交易がどのような規模であったか不明であるし、またその担い手についての有効な情報はごくわずかである。船員の情報にいたっては皆無である。ただ、ペルシア湾交易についてメソポタミアの海上交易人が参画していたが、その具体的状況は不明である。ディルムンでは、大いなる海上交易人が育っていたとみられる。その解明は今後の課題である。なお、地中海交易は後述される。