ホームページへ |

目次に戻る |

| |

キプロスには新石器時代、青銅器時代に、すでにすぐれた文明があったと考えられている。前23世紀、アッカド王朝のサルゴン一世(在位前2335-2279頃)が遠征してきたとか、また前1450年頃、エジプトのトトメス三世(在位前1479-25頃)に征服されたとか、記録されている。なお、銅copperの語源はCyprus、またその語源は糸杉kyparissosである。

キプロスは、前二千年紀半ば以後、東地中海交易の中心地として栄える。その位置づけは、「地中海に船を走らせていた人々には、積極的に海運に肩入れしている沿岸地方の住民、まったく海運に依存しているキュプロスやクレタの諸都市の住民およびエーゲ海諸島の住民」の一つであった(以上、ホルスト・クレンゲル著、江上波夫・五味亨訳『古代オリエントの商人』、p.214、山川出版社、1983)。

古代キプロスの画期をみると、前1400年頃ミケナイ人、次いで前12世紀にはアカイア人が植民してきて、ギリシア化する。そして、前1200年頃「海の民」の来襲があり、前800年頃になるとフェニキア人が植民地を建設しはじめる。

キプロスでの銅採掘は前三千年紀にはじまったが、それが最盛期を迎えるのは前1500-1000年であり、銅の交易に結びついていた。当然ではあるが、現地で銅は精錬され、銅の延べ棒(インゴット)にして運ばれた。この延べ棒(シナイ半島産を含む)は、シリア、パレスティナ、アナトリア南部、クレタ、ミュケナイといった東地中海アジア全域に発見されている。キプロスの王は、「わが兄弟」であるエジプトの王に、約3000キログラムの銅を贈呈したという。島国の王が大国の王と同格の立場で、贈答交易することなぞ、青銅器時代ならではのことであろう。

メソポタミアには、銅はウガリットに陸揚げ後、エマール経由で、ユーフラテス河沿いを下った。また、シチリアやサルディニア、アドリア海にも、海送されたとされている。他方、錫は前三千年紀から前二千年紀初めにかけてはイランなどから、いまみた銅とは逆ルートで地中海まで運ばれてきたが、前二千年紀半ばになると、特にイングランドのコーンウォル産の錫が西地中海を越え、「琥珀の道」と連携しながら、シチリア経由で輸入されるようになったという。コーンウォル産の錫については、拙抄訳資料eBook【ロナルド・ホープ著『イギリス海運史』】第1章を参照されたい。

キプロスには、銅の見返りとして、東地中海アジア全域から様々な産品が持ち込まれたであろうが、その詳細は不明である。すでにみたオリーブ油のような農産品が主なものであったろう。

東地中海において、銅の交易がきわめて重要な交易であったことを証明する、古代の難破船が発見されている。ウル・ブルン(あるいはカシュ岬)の難破船と、次項で述べるゲリドンヤ岬(ゲリドニヤ岬ともいう)の難破船である。いずれも長さ10メートルの10トン程度の船であったが、前者は交易船とみられたが、後者はそうではなかった。時代としては、前者が後者より100年早い。

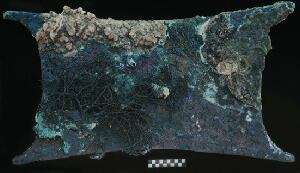

ウル・ブルンの難破船は、1984年トルコ南西部アンタルヤ地方のウル・ブルン沖で発掘されている。この船は、前1316年に沈没したとされ、約10トンの銅と1トンの錫(青銅の配合比率)をはじめ、ガラスの器や金製品、香油などが積まれていた(リチャード・ブラッド著『ビュジュアル博物館 難破船』、p.12-3、同朋舎、1998,。さらに詳細な積荷目録が、フィリップ・パーカー編著、蔵持不三也、嶋内博愛訳『世界の交易ルート大図鑑 陸・海路を渡った人・物・文化の歴史』、p.32、柊風舎、2015に掲載されている)。

これらの積み荷から、この船はパレスティナから出帆してキプロス経由で、クレタ島を目指して航海中に難破した。また、後述のゲリドンヤ岬の難破船とは違って、支配者間の贈答交易船と推定されている。それら遺物はトルコのボドルムの水中考古学博物館に展示されている。また、発掘の模様や遺物の詳細については、井上たかひこ著『水中考古学 クレオパトラ宮殿から元寇船、タイタニックまで』、中公新書、2015に示されいている。

|

|

| 前1316沈没 ボドルム水中考古学博物館蔵 |

ボドルム水中考古学博物館蔵 |

ゲリドンヤ岬の難破船は、1960年トルコ・アンタルヤ地方のゲリドンヤ岬(クルラングチュ岬、ウル・ブルンより東)沖で発掘された。その船からは、前18-17世紀年代の印章とともに、前13世紀年代のスカラベ[コガネムシの護符]が発見されたことから、後者の時代に遭難したとみられた。わずかな部材にしか残っていなかったが、船の長さは10メートルとされている。その積荷は、20キログラムとか1-5キログラムとかいった、様々な銅の延べ棒であった。また、青銅製の工具や道具も発見された。なお、この船について、前1200年のフェニキアの船(18メートル)としている文献がある(メートランド・A・エディー著、桑原則正訳『海のフェニキア人』、p.18、タイムライフブックス、1977)。

さらに、重要なことは、いま上でみた銅の延べ棒が出土する東地中海アジアの、個々の地域において使用されていたとみられる分銅が発見されたことである。このことから、クレンゲル氏は「行く先々の港で原料を売るとともに、こうした[注文に応じて武器や道具をこしらえる]仕事をしたのは『旅回りの鍛冶屋』ではなかったか」とする(クレンゲル前同、p.234)。すなわち、その船は銅交易・工房船であったのだ。また、その経営者は商人船主かつ鍛冶の親方であったにちがいない。ただ、火を使う仕事は陸上で行っていたであろう。そして、わが歴史家はタイムスリップして、同時代人であるかのように、その船の生業と航海を次のように描いてくれる。

まず、その船がどこの船で、どこで何を積んだか。「長さ10メートルほどの船がアナトリア南岸に沿ってゲリドンヤ岬をめざして、帆に風を受けて疾走していた。この船が誰のものだったか、母港はどの土地にあったのか、今となっては何もわからない。とにかく船は最後に立ち寄ったキュプロスで、約1トン近くの金属を積み込んだ。

その積荷は丁重に扱われていた。「牛皮型の延べ棒は注意深く積み込まれ、防水のために蓙(ござ)にくるんで積み重ねられた。その合間々々[隙間か]にはもっと軽い青銅の延べ棒が重ねられたから、そう簡単に荷崩れする懸念はなかった。また、割れてしまった延べ棒とか様々な道具ないしその破片は籠に入れて保管した。錫をはじめとする積み荷の多くは、キュプロスに寄る前からすでに船にあったのかもしれない。おそらくシリア海岸に向かい合った、どこかの港で船に積まれたのだろう」。

|

|

| ボドルム水中考古学博物館蔵 |

ボドルム水中考古学博物館蔵 |

そこに危険は迫っていた。「のちにプリニウス〔1世紀のローマの博物学者〕により"船乗りにとって大変危険な"(『博物誌』5:35)と表現されるゲリドンヤ岬の西方、古典古代時代にはポニュークース(今日のフィニケ)と呼ばれていた土地で、おそらく新鮮な水を補給しようとでも考えたのだろうか、船は岬のすぐそばを通り過ぎた。大惨事が発生したのはこのときにちがいない」。

そして時代は過ぎ去った。「ふたつの岩のうちのひとつが、木造の船体に穴をあけてしまった。船が暗礁に近づきすぎたのは暴風のためなのか、それとも操舵に誤りがあったのか。この謎はもう永遠に解けないだろう。ともかく船は、海底に散乱する積み荷が示すように、たいして傾きもせずに沈んでいったようだ。沈没前に転覆することもなかった。では、乗組員はどうなったのか。皆目わからないが、陸地は近いのだから、おそらくそこへなんとか泳ぎつけたのではないか」(前同、p.231-237)。

ここで重要なことは、この銅交易・工房船がキプロスの支配者の御用船ではなく、自らの才覚で交易しまた製造販売する自立商人の船であったことであろう。鍛冶職人は、元来、放浪職人とされている。その生業を、東地中海やエーゲ海を股にかけてあがなっていたことは、古代のロマンでなくて何であろう。

福岡市博物館の裏庭には、1967年キプロス島キレニア沖の海底30mで発見された、沈没船が復元、展示されている。この沈没船は、長さ14.33m、幅4.42m、重さ約14t、マストの長さ約11mであった。前3世紀頃、地中海で活躍していた、80トンクラスの交易船らしく、オリーブオイルやワイン、アーモンドの入ったアンフォラが404壺ほど積まれていた。それ以外に目立った遺物はなかった。しかし、船体の下から多数の槍先が発見されたことから、海賊から攻撃された後、沈められた船とみなされている。

|

|

| キプロス島キレニア沖沈没船の復元船 2013年末に撤去されたという |

ボドルム水中考古学博物館蔵 出所:フィリップ・パーカー編著、蔵持不三也、嶋内博愛訳 『世界の交易ルート大図鑑 陸・海路を渡った人・物・文化の歴史』、p.31、柊風舎、2015 |

キプロス島は東地中海アジアに隣接しているが、クレタ島はフェニキアへ1000キロメートル、アナトリア南岸やギリシア本土に300キロメートル、アレクサンドロスに600キロメートル、シチリアに900キロメートルという位置にある。生半可な距離とはいえないが、西方からの東地中海アジアに向けての橋脚、あるいはギリシア、さらに後のローマがオリエントに向かうための発進地となる。

東地中海交易の中心地となったクレタ島の北岸には、スーダ湾を筆頭に、天然の良港がある。南岸はほとんどが断崖絶壁で、船が接近できない。そのため、北クレタ島という呼び方がなされた。その島には、多くのわき水といくつかの川があり、水源には比較的恵まれていた。

クレタ島伝説の王ミノスの名前をとって、ミノア文明と呼ばれる文明は、前3000年にはじまる。クレタ島には、輸出可能な農業―特にオリーブやブドウの栽培―や漁業があり、島内にある銅を利用して金属加工を行った。それら産物を東地中海アジアに向けて輸出する。

こうした特産品とその交易の上に築かれたミノア文明のなりわいは、いままで述べてきた二大文明の周辺地とは大きく異なり、またそれまで北にあったギリシアの中心が南、すなわちエーゲ海に移動したことを意味した。ミノア文明は、前2000年頃になるとさらに大きく発達し、クノッソス、ファイストス、マリアなどに6つの宮殿が築かれる。それは遠隔地交易の成果であった。

ジョルジュ・ルフラン氏は、クレタ人のエジプト交易を、次のように整理している。「彼らはエジプトヘ、オリーブ油、ブドウ酒、オリエントの香料、レバノンの木材を運んだ。彼らはそこで、ときにほ転売する目的で、空豆、象牙、真珠、金を買い入れた。エジプト王は彼らにデルタ地帯の縁にあるファロスに港を建設する権限をあたえた。これはエジプトの地における真の商業基地になった」(同著『商業の歴史』、p.15、文庫クセジュ、1976)

その交易品について、クレンゲル氏は「宮廷経済に所属する工房では、とくに銅と羊毛の加工が盛んで、広大な倉庫には銅の延べ棒、相当多量の油、穀物、いちじく、ワイン、蜜、香辛料、香料、装身具、羊毛、織物および工具が山と積み上げられていた。クレタ土器、いわゆるカマレス陶器はキュプロスでも、シリアのウガリトでも発見されている。ミノア商人は地中海の東海岸に出店を開き、その遺した物はいろいろな土地で見つかっている」と述べている(クレンゲル前同、p.172)。これらのうち、輸出品、輸入品の区別は明らかでない。香辛料、香料、装身具は後者であろう。それ以外に、金、象牙、それらの加工品といった奢侈品、さらに穀物なども輸入されていたに違いない。

その交易先はいえば、マリから出た前18世紀の文書にはクレタ島が言及されているし、クレタ島では古バビロニア時代の印章が発見されており、そのあいだで何らかの接触があった。エジプトやキプロスとの関係は、すでにみたとおりである。このクレタ島の登場によって、東地中海にはかなり広域的な交易ルートが張られることとなった。このクレタ―アナトリア南岸―キュプロス―シリアという長距離ルートにおいては、当面、クレタのが独占したであろう。

その結果について、クレンゲルは「クレタ[さらにミュケナイ]、エジプト、それにまたメソポタミアは交易およびそれと結びついた文化交流を通じて、ひとつの世界を作り出した。この世界は東地中海に関する極めて豊富な考古学的遺物ならびに出土文書に基づいてその姿を見せてくれる。本書では、『ペルシア湾文化』の向こうを張って、これを『東地中海文化』と名づけることにしよう」という(前同)。

前1700年頃、クレタ島はテラ(現サントリーニ)島の火山爆発と地震によって破壊されるが、すぐに再建され、前1600年頃首都のクノッソスは推定8万人の人口を擁する、当時の世界最大の都市となった。その宮殿に船を引き入れ、接岸させて、交易品を集散させていた。それが最盛期を迎えた頃から、好戦的なミュケナイなどギリシア本土の都市が頭角を現し、強力な競争者となってくる。

ミュケナイ人は、前1600年頃よりクレタ人と接触し、かれらから航海と交易の方法を学び、その文明を取り込む。ここにミノア・ミュケナイ文明へと発展する。最終的に、前1400年頃当のミュケナイ人がクレタ島に押し入り、エーゲ海を制圧し、交易をわがものにしてしまう。ここにミノア文明は滅亡し、再生することはなかった。他方、ミュケナイ文明は最盛期をむかえる。

ミュケナイの交易はクレタと基本的に同じであったが、前1400-1200年頃にかけて、地中海東部ばかりでなく中部にも居留地を置き、交易を拡げていった。ミュケナイはエジプトと交易しており、ミュケナイには新王国第18王朝アメンヘテプ三世(在位前1391-53)の遺物が出土し、また同三世葬祭殿には交易相手先が刻まれた「エーゲ海リスト」がある。ミュケナイの陶器が東地中海アジアの多数の都市から出土しているが、ウガリットの結びつきは強かったとみられる。

しかし、前13世紀における「海の民」、そしてドリス人が侵入してくると、ミノア・ミュケナイ文明は崩壊する。それから約300年、ギリシアは「暗黒時代」に入ったとされる。

▼東地中海アジアの船と航海▼

東地中海アジアにおいて、海上交易が隆盛をきわめたとか、キプロスやクレタ、さらにミュケナイは海上帝国だったなどといわれるが、その実態はもとより、それを担った船や航海についても、史料が数限られている。

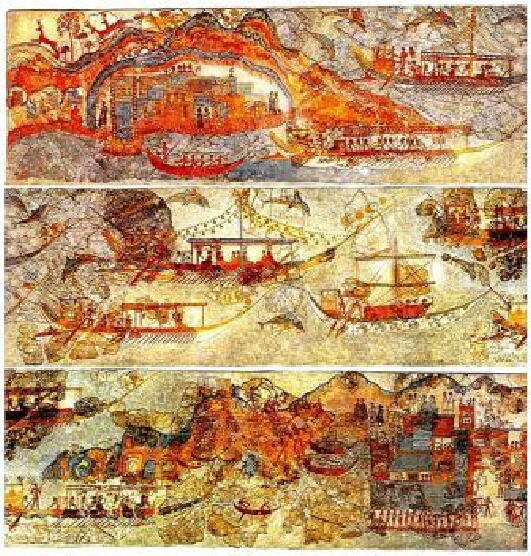

エディー氏は、ミノアにおいて竜骨を持った船が開発され、かれらはそれを前2000年にまで使いはじめ、前1500年ごろになると、それが広範に使われるようになったとしている(エディー前同、p.40)。しかし、その実態は示ししていない。そうしたなかで、サントリニ島アクロニティ出土のフレスコ壁画「西の家(舟行図)」(前1500年頃、アテネ国立博物館所蔵)は、数少ない史料であろう。その図はアフリカとの交易の図とか、海の祭りの図とか、なかには最古の外洋航海図とさえみる向きもある。

|

| 前1500年頃、アテネ国立博物蔵 なお、上下は左右で、つながっている |

それはさておき、舟行図には大小の11隻の船が航行しており、すべて木造構造船とみられる。多数のオールで漕がれているマストのあるガレー船が6隻、展帆中の横帆船が1隻、そして片舷5本のオールで漕がれている小船が5隻となっている。右側の港町では荷揚げの準備をしているようである。大船には、正装した貴人が向かい合わせに座っており、飾りの付いたオーニングが張られている。不思議なことに、船尾にラム(衝角)がついている。このように、華麗なガレー船が中心となっていることからみて、この船団はエジプト(?!)の使節団の来航図(多分、想像図)のようにみえる。

すでにそれ以前から、「横帆つまり本格的な索具装備のついた1枚だけの、四角い大きな帆がますます普及し始めていた」が、その「航法は前二千年紀後半になってもなお基本的には沿岸航法であった」。そのため、交易船が東地中海を横断あるいは縦断することはなく、それが選べる航路や寄港地は最初から限定されていた。この海上交易路が限定されているという意味合いはきわめて重要である。

クレンゲル氏は、「王やその妻あるいはまた私商人の所有する船は主に沿岸水域を走っていたが、ときには思い切ってキュプロスや、危険はそれだけ増すにしても、遠くクレタまでいくこともあった。この場合にはおそらく、すでに前第二千年紀の初め以来、クレタの水夫たちがシリア海岸にやってくるときに利用したルートを外れないようにたどっていったのだろう[クレタ人船員はより勇敢だったということか]。近くのキュプロスにならウガリト船が錨を下していたことを文献も確証しているし、逆にウガリトの港に停泊中のキュプロス船にも言及している」という(クレンゲル前同、p.213)。

この文言では、例えばクレタの同じ船がシリア海岸にいつもきていた(その逆も同じ)と、受け取られかねない。その時代、交易船に最終目的地があったとしても、寄港するたびに積荷を売りさばきながら、次の寄港地の情勢を聞き取り、さらに続航するか、航路を変更するか(おおむね不可能)、それとも帰航するかを決めたであろう。したがって、この時代の交易船はおずおずと寄港地を立ち寄りながら、商いを続けてきたのであって、最終目的地に行き着くのはまれとみるべきである。例えば、クレタ―アナトリア南岸―キュプロス―シリアといった長距離ルートにあっては、貨物が積み替えなしということは少なく、大方は中継交易によって目的地に持ち込まれていたといえる。

そうした航海も交易路の政治「情勢に大きく左右された。支配者たちは自分の艦隊をバックに、通過貿易を全般的にコントロールし、場合によっては掻き乱すこともあった。しかし、沿岸地域の領主たちは一般に、多かれ少なかれ自身も関与している海上貿易が繁盛することを望んでいた。だから、かれらを海運にとって本来的に危険だと見做してはならない。むしろ場合によっては撹乱者となる可能性もある要素にすぎない」という(以上、クレンゲル前同、p.211-4)。

この文言も誤解を招く。あまたの支配者たちにとって、異国の交易船はまさに飛び込んできた「夏の虫」であり、直ちに略奪の的となったであろう。こうした無法がなくても、政治情勢のちょっとした変化で、年に1、2回しか行いえない海上交易が、数年にわたり阻害されれば、その航路はその数倍の期間にわたって閉鎖されよう。また、一度、拿捕と没収、あるいは略奪に会えば、その経営は海上交易を継続できないであろう。その事業が宮廷事業であれば別だが、私商人あるいは自立的商人にとって、「アジア的」専制支配の一環である交易統制は「場合によって」ではなく、常なる撹乱者となっていたというべきであろう。

ここから、交易の保護あるいは交易路の維持が、国家の使命あるいは課題のようにみえるが、それは他者に対する交易の略奪あるいは交易路の破壊を常に伴っていた。

▼東地中海アジアの海賊ルッカ人▼

海上交易にとって、拿捕と没収、あるいは略奪するものが支配者であろうと海賊であろうと、その結果は同じである。少々長くなるが、クレンゲル氏に聞こう。海賊がはびこる背景について、「前第二千年紀の後半に東地中海地域で海上貿易が隆盛になるとともに、おそらくはまたクレタの制海権が崩壊したこととも相まって、海賊行為が横行した。海賊たちは海路の安全を脅かし、あまつさえ上陸しては略奪してまわったので、キュプロス王とウガリト王は協力してかれらに対抗した」という。

|

| 前1200頃 出所:伊藤貞夫著『古代ギリシアの歴史』、p.76、講談社学術文庫、1976 |

それに、キュプロスの領主は「この私の民がルッカの地の者どもといっしょに協同して事をなしているなど、まったくもってあり得ないことです。私自身もやはり絶えずルッカ人と小競合いを繰り返していますし、毎年のように小さな町をひとつこれらの者どもによって私は奪われているのです」と書き送る。ルッカ出身の海賊たちは、キュプロスに上陸して町や村を襲い、そこを略奪航海の拠点にしていたのである。

それは言い訳にすぎず、「私には自分のところの人間がそれに関与しているなどとても信じられません。しかし、それでもかれらが自分の責任でそうしていたのだとすれば、ファラオよ、あなたがかれらを罰したらいかがでしょうか」などといっている。キプロスの領主も、大国エジプトの力が弱くなれば、ルッカ人と一緒になって略奪航海していたのである。 このルッカ人について、「確かにかれらは東地中海でしばしば船舶の往来を妨害した。とくに物騒なのは小アジアに沿って走るルートだった。たぶんキュプロス領主はかれらと示談にもちこみ〔島周辺ルートの安全をはかった〕かもしれない。ルッカ人としては、レヴァントとエーゲ海の間を群れをなして目の前を通過していく富を見て、そのお零れ(おこぼれ)に与りたかったのである。実際かれらの土地の条件では、ほかの方法ではあの品々を手に入れる可能性などほとんど望めなかった」。

| ここで再確認にすべきことは、「海賊行為を働いたのは、何もこの荒れ果てた小アジアの海岸ベルト地帯の住民だけに限られていたわけではなかった。港町、とりわけ東地中海沿岸の港市もやはりしばしば互いに海賊行為を働きあい、競争相手に損害を与えるためならどんなチャンスも逃さなかった。とくに[エジプトの]アマルナ時代の混乱した政治状況は、しばしばまったく見えすいた口実に託けて、よその港市の船を拿捕する風潮を助長した」(以上、前同、p.216-8)。 海賊や私掠のさきがけは、古代東地中海にあった。 |

|

| 前4世紀ヘレニズム時代からローマ帝政初期 |

東地中海アジアの海上交易に関する交易やその担い手、交易船やその経営など―特に、クレタとミュケナイ―について、数限られた史料しかえられなかった。その補強は今後の課題である。

ただ、ここでみた東地中海アジアにおける海上交易は、交易品目、交易地や航路網において、すでにみたペルシア湾内交易をはるかに上回る豊富さや規模を持っていることは明らかである。そのことから、東地中海アジアにおいて、世界最初の海上交易圏が形成されたと見なせないわけではない。

しかし、その海上交易圏の範囲は、ペルシア湾のそれを超えるものではなかった。また、いま上でみたように、その海上交易圏はそれが形成されたかにみえたその時に、その主たる担い手が変動するという、不安定さを持っていた。ただ、東地中海アジアにおいて、世界最初の持続的な海上交易圏の暁光がさしてきたことは、間違いないであろう。

前1200年頃、東地中海に来襲や移動してきた「海の民」は不明のところが多いとされる。「エジプト王メルエンプタハ(在位前1224-04年)……の碑文や浮き彫りによれば、侵入者たちは……5つのグループから成っていた。すなわち、アカイワシヤ人(アカイア人)、トゥルシア人(後世のエトルリア人)、ルカ人(リュキア人)、シェルデン人(後世のサルデーニヤ人)、シェクレシュ人(後世のシチリア人)である。彼らはそれぞれ独特の服装、独特の軍装によって見分けられる。彼らは数千人の捕虜を残してエジプトから退去した。

また、それから50年後、ラムセス三世(在位前1184-53年)の治世には紀元前1177年に海陸からさらに雑多な集団がデルタ地帯に押し寄せた。……彼らの中には牛車に妻子を乗せ、家族ぐるみの移住を企てる者もいた。また、捕虜になった者の中には、エジプト軍の傭兵になる者もいた」という記録がある(小川英雄他著『世界の歴史 4』、p.45-6、中央公論社、1997)。

「海の民」の来襲を前後して、ヒッタイト帝国の滅亡、エジプト新王国の衰退、そしてミケーネ文明の崩壊が起き、それまで築かれてきた宮廷交易を基礎とした、東地中海交易(文化)は根底からくつがえされることとなる。この危機と混乱は「前1200年のカタストロフ」をいわれる。太田秀通氏は、そうした用語を使用してはいないが、その経過と意義を次のように要約している。

エジプト、メソポタミア、そしてエーゲという「3つの文明社会の周辺には、まだ原始社会を脱していない多くの種族が存在していた。これらの種族は、東地中海世界の内部状況いかんによっては、いつ組織的軍事力となってくるか分らない状態にあった。エジプトは地形的に最も外界からの独立性が高く、メソポタミアは北方諸種族に開かれており、エーゲ海周辺もまた北方諸種族の侵入し易い位置にあり、東地中海世界の中では権力支配の最も弱い環をなしていた」。

「ヒクソスの侵入とその撃退を契機として形成された東地中海世界は、『海の民』の活動によって崩壊した。ヒッタイト帝国は亡び、ミケーネ文明世界は崩壊し、生き残ったエジプト新王国は衰えた。こうした変化の中から、鉄器の使用が西漸し、イスラエル人、フェニキア人の独自活動が強化され、エーゲ海域にもメソポタミアにも新しい情勢が生れていった。東地中海世界の構造変化は必至であった」(以上、同『東地中海世界』、p.63、岩波書店、1977)。

一言でいえば、専制国家の衰退、「暗黒時代」、そしてポリス国家の成立である。この「暗黒時代」に登場したのが、フェニキアの港市国家であった。フェニキアはポリス国家が登場する前に、伝統的な東地中海の交易都市の後退を利用して、その後釜に座り、交易地(港市)を建設しながら、海上交易を地中海全域に拡げていくこととなる。

(03/02/26記、10/01/15補記)

ホームページへ |

目次に戻る |

|

|