▼家島彦一氏のインド洋海域世界論▼

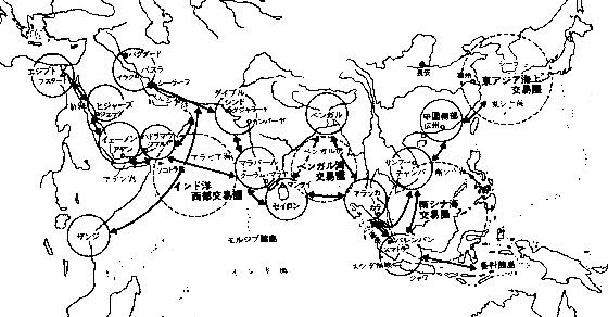

家島彦一氏は、長年のイスラーム社会経済史の研究から、「インド洋海域世界」という総括的な概念あるいは分析の枠組みを析出してきた。それは、まず歴史的世界としてのインド洋海域世界を、「『中心』と『周縁』とのあいだに成立する」諸関係を本質とする、ネットワークとして分析することにあった。インド洋海域世界の成立と、そのもとでの交易について、次のように概括している。 「アッバース朝時代のイスラム世界は、西アジアの諸都市を『中心』として、西は大西洋岸のイベリア半島、モロッコ、地中海沿岸から、東は中央アジア、イラン、シンド(インダス川の流域)、グジャラートなどの諸地方を『周縁』とする巨大な文化・情報ネットワーク」として形成されたが、このイスラーム化の浸透を通じて「インド洋とその周縁部はイスラム世界全体を覆うネットワークの重要な一部として機能し、しだいにインド洋西海域だけでなく、その東海域をも含めて独自のあり方を規定する個性体(=世界)を形成していった」。 そして、「8世紀半ばから10世紀半ばまでの約200年間は、バグダットがイスラム世界の文化的連帯のシンボルとして、また富の源泉として、その周縁地域に強く意識されていく過程であった。この時期のインド洋海域世界は、アッバース朝の経済的・文化的繁栄を支える重要な交流軸としてバグダットと直結しており、熱帯・亜熱帯の諸地域で産出する奇異な特産品から日用の必需品……を多量に提供し、その代価として、西アジアと地中海沿岸部……そして他の地域からの多様な中継品などを獲得した」(以上、同著『海が創る文明』、p.22、朝日新聞社、1993)。 このように、インド洋海域世界とは、西アジアの領域国家(あるいは覇権国家)を「中心」としたイスラーム世界の「周縁」の一部として位置づけられた、西アジア海域世界のことである。そのもとでの交易は、インド洋海域世界が西アジアの領域国家に、その「経済的・文化的繁栄を支える」ための産品を供給する海域となっていたのである。それは古代の地中海世界、そして近世から現代に至る「中心」と「周縁」の政治経済の構造と同じである。 しかし、最近にあっては、「〈インド洋海域世界〉とは、地理的概念での〈インド洋〉の意味ではなく、……人・モノ・情報の活動空間〈共通の歴史舞台〉としてのインド洋」であるということわりがつき、その上で「その活動空間では陸地の支配論理(領域国家)とは違った交易ネットワークの相互関係が張り巡らされ」ていることが強調される。そして、それは(1)東シナ海世界、(2)南シナ海世界、(3)ベンガル湾世界、(4)アラビア海・西インド洋世界という、「4つの小海域世界に分割され……全体が1つの纏まりを持ったインド洋海域世界を構成する」とする。ここでは「中心」と「周縁」の観点はみられず、それに対応するかのように、以前に比べ、東シナ海世界が追加されている(イブン・バットゥータ著、イフン・ジュザィイ編、家島彦一訳注『大旅行記3』、p.405-6、東洋文庫、平凡社、1998)。

このように、インド洋海域世界はいまや一人歩きして、イスラーム世界の「周縁」ではなくなり、1つの海域世界が自立していたことになっている。従来の展開であれば、インド洋海域世界というネーミングはイスラーム商人がまず進出した海域として、あるいはダウが活躍するモンスーン海域として受け入れることができたが、もはやそうはならない。それはアジア海域世界でしかない。

この新展開は、最近の歴史研究が「国家(王権)という枠を超えた大きな歴史(global history)や広い地域史の研究が様々な分野から提示され、また地域が〈閉じた歴史空間〉ではなく……1つの全体を構成していたとするシステム論やネットワーク論に対する研究関心が高まっている」からであった。それは確かに分析の方法であっても、総合の方法たりうるかには疑問がある。 なお、こうした脈絡からは、インド洋海域世界のイスラーム化の観点が抜け落ちる。それは、家島彦一氏によれば、イスラーム化とは「西アジアおよびその周辺諸地域が、イスラム世界を覆う商業ネットワークのなかに編入されていく過程である。そのネットワークのもつ吸引力こそが周辺地域に向かってイスラム教の信仰や規範が拡大していくエネルギーとなり、西アジア地域を経済的・文化的な中心として、イスラム世界の周辺地域との間に相互的な交換関係を築かれた」ということであった(同著『イスラム世界の成立と国際商業』、p.20、岩波書店、1991)。 ▼インド洋海域世界の港市論▼ 「インド洋海域世界」には、家島彦一氏によれば、「多数の交易港・交易都市が形成され、そこが内陸部の領域国家とは異なる支配原理のもとに統治されていた。一般論からいえば、交易センター(港市)は、単に陸と陸を繋ぐための中継地や陸の市場のために成立した中継的な集荷地であるだけでなく、それぞれが自立した個性体であり……同時に交易ネットワークに上って……海域全体を成り立たせる1つのアトム(核)およびノード(結節点)として機能するものである」という(家島訳注、p.411-2、この項以下同じ)。 ここでは、交易港・交易都市と交易センター(港市)、そして中心的な交易センター(国際中継港)とのあいだの区別は曖昧である。それはさておき、港市には次の2つの類型があるとし、13、14世紀のアラビア海・西インド洋の港市を分類している。(1)「独立型港市=内陸の後背地を持たない単独、もしくは複数の港市の連合体」で、「より自立性の高い島嶼……に成立する場合が多く、……内陸部との交通が隔てられた半島部、また不毛な僻地の海岸部などに位置する場合もある。しかし、陸地の領域国家の影響を受けずに自立した港市の存在は、実際には極めて稀であって、何らかの外部勢力による支配・従属を受けるのは言うまでも無い」。(2)「従属型港市=内陸部の領域支配国家に従属した港市」で、「後背地である領域国家内の特産品、もしくは内陸交通路を通じて集荷された物産を海外に運び出し、同時に国内市場向けの物産を海外から集荷する流通機能を分担するが、国家による直接・間接の支配下に置かれる」。 従属型港市であっても「内陸部との交通が著しく困難な場合には……交易の自主性が発揮できる性格となる」ことがありうるなどとする。それに加え、すでにみたように独立型港市は極めて稀な存在であるので、「前近代において、インド洋海域世界に発達した港市の多くは……半従属型港市であった」と結論づける。 従属型港市が携わる交易の説明は、冒頭の一般的な定義と同じであって、一般的な輸出入交易を指しており、その港市が扱うほとんどの交易品はその港や後背地で生産も消費もされず、ただ通過するだけだという中継交易ではない。それに対して、独立型港市は中継交易だけに携わるのかどうかについて、定かではない。この2つの交易の区分を曖昧にしたまま、領域国家との関係から類型化することになっている。 その港市がどのような交易を行おうと、領域国家の直接・間接の支配は免れえないであろう。ただ、その港市の立地条件が独立型港市の説明のようであれば、その港市は領域国家から自立する機会がある。また、そうした立地条件がなくても、その港市に実力があれば、逆に領域国家に実力がなければ、独立型港市のように振る舞えることもあろう。様々な立地条件や国際環境のもとにあって、海上交易を領域国家から自立して行い、周辺の小港市を傘下におくような港市は、港市国家と呼ぶことができる。その例として家島彦一氏はキーシュやホルムズを上げている。 この家島彦一氏の港市論は、生田滋氏が東南アジアの島嶼部について行った、「第1の類型は港市自体に政治権力があって、港における物資供給の実権を握っているもの、第2の類型は内陸部の国家権力の支配下にあって、その直接の窓口となるもの、第3の類型は港市が周辺を支配するもので、沿岸国家、通商国家として『港市国家』に発展する」とした分類を批判して展開したものである。しかし、そのあいだに大きな差異はない。生田滋氏の第3の類型は第1の類型の発展型であろう。 なお、中継交易港あるいは独立型港市はポランニーの「交易港」という理念型に当たるが、その意味合いについてはWebページ【1・4・1古代の海上交易の形態―ポランニー批判を通じて―】でみた通りである。 ▼ペルシア湾、アラビア海の交易地▼

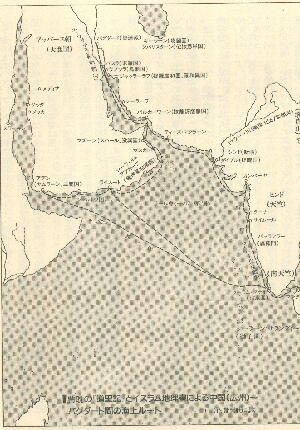

シーラーフは979年に地震によって壊滅する。その住民はインド洋の交易港に移住するようになるが、それまでイラン人、アラブ人のみならず、ユダヤ人、インド人などが居住し、しかも輸出用のガラス器・陶器・織物・皮革製品などの手工業生産も盛んであった。10世紀初め、シリアのダマスカスの年間納税額が11万ディナール、エジプト・アレクサンドリアのそれが250万ディナールのとき、商人の邸宅は1-3万ディナール、大商人のそれは400万ディナールの値打ちがあったとされる。このシーラーフ系商人はイスラーム海上交易人の代表といえる。それについては詳しく後述する。 アラビア半島のオマーン地方のスハール(没巽国)はインド洋に面しており、早い時期からイラン系の商人が居留する交易都市になっていた。10世紀以降、シーラーフに取って代わって、インド洋交易の拠点となり、同世紀末にはエジプトのフスタートや紅海入口のアデンと並ぶ三大交易都市となったとされる。 その1つであるアデン(三蘭国)は、古代からインド洋交易の拠点港であった。イブン・フルダーズベ(911?没)の『諸道路と諸国の書』によれば、「そこでは農耕や牧畜はなされていないが、竜涎香(りゅうぜんこう、アンバル)、沈香、麝香やシンド・インド・中国・ザンジュ(東アフリカのザンジバル一帯)・アビシニア・ペルシア・バスラ・ジッダ・クルズムなどの物産を入手できる」と記されている。 竜涎香はアデンの海、鼈甲は紅海入口のザイラアで採取されたが、乳香や象牙、そしてザンジュと呼ばれた奴隷は東アフリカやザンジバル島から取り込まれた。そのうち、アッバース朝時代穀倉地帯サワードの農業経営に利用されたザンジュは、インド洋ネットワークを通じてダウに乗せられてバスラに集められていたが、10世紀になるとアデンから紅海を経由して、ナイル川上流のクース(ルクソール近郊)に出るルートが一般化した。それにより奴隷の取引の中心地はアデンになった。アデンとキーシュとの関わりについては詳しく後述する。 ▼ペルシア湾からマラッカ海峡に至る航路▼ ペルシア湾から東方に向かう航路には、(1)マクラーン地方の沿岸をたどる航路(『道里記』では東岸行)と、(2)インド洋を一挙に横断して、南インドのクラーム・マライに向かう航路(西岸行)とがあった。イブン・フルダーズベが示す航路は、前者でシーラーフには立ち寄らず、シンド(新頭)との境界のサーラー(ティーズ)、ダイブル(提颱国)を経て、木綿の産地のあるグジャラート地方の港ウートキーンに至っている。そこから胡椒の産地のムーラ、そしてインド最南端コモリン岬のクラーム・マライとみられるブッリーンに着く。 このクラーム・マライ(没来(故臨)国、現在のクイロン)は、古代からペルシア湾からの航路、紅海からの航路、そして東アフリカからの航路が出会い、その上でインド東海岸を北上してベンガル地方への航路、またセイロン島、マラッカ海峡を経て、東南アジア、そして中国に至る航路が連なる、海のシルクロードの交易センターであった。12、3世紀には西アジアのダウと中国のジャンクとが中継交易を取り結ぶ港となった。 イブン・フルダーズベによれば、イスラーム教徒がインドから積み出した物産として、沈香、白檀、竜脳、肉荳蒄、丁香、木綿などを上げているが、それらのなかには東南アジア産のものが含まれる。ここでは、中国に向かう西アジアの船には、ベンガル湾内のローカルな交易船の10-100倍にも及ぶ関税が課せられたとされる。 クラーム・マライからコモリン岬を回り、サランディフ(シーラーン、セイロン島、獅子国)に至るが、これも古代から海のシルクロードの交易センターであった。その北端にあるマンダイに寄港しながらベンガル湾(ハルカンドの海)に抜けるが、11、2世紀になると南端を迂回するようになり、コロンボやガレ(カーリー)が発達する。その先は、アランカバールース(ランジュバールース、現在のニコバル諸島)を経て、マラッカ海峡の入口にあるカラ(マレー語ではケダ、箇羅国、現マレーシアのペンカラン・ジャン)に至る。そこは、イブン・フルダーズベによれば、インド人が支配するジャーバ国にあった。 カラは、947年頃に書かれたマスウーディーの『黄金の牧場と宝石の鉱山』によれば、「シナやその他の国に至る中間にある。現在、シーラーフ人やオマーン人のイスラム教徒の大きな商船は、この国でシナからの船で帰ってくる者と遭遇する。しかし、かつてはこれと違って、シナ[向け]の船がオマーンやシーラーフ、ペルシアの海岸、バフラインの海岸、ウブッラ、バスラなどからきており、それらの地の船がシナに赴いていた。ところが……シナの事件[875-84年の黄巣の乱]が起こってからは、各国の商船はこの中間点で接触することを選択した。商人たちはシナの船に乗り、カラからカンフー(広州)に向かう」とある。9世紀後半、カラはイスラーム世界からの船と中国からの船が出合う、まさに海のシルクロードの一大中継交易センターとなっていた。 『シナ・インド物語』によれば、シーラーフからシナの広州までの海上ルートと所要日数は、停泊日数を除き、順風で約120日であったとしている。その概要は、次の通りである。 (1) シーラーフから南インドのクラーム・マライまで約1か月、 (2) クラーム・マライからベンガル湾を経て、マレー半島西岸のカラーバール(マラッカ海峡の入口) [カラのこと]まで約1か月、 (3) カラーバールからヴェトナム南部のクドランジュ(奔陀浪州)まで24日間、 (4) クドランジュからヴェトナム中部チャンパ(占城)のサンフ・フーラート(占不労山)まで10日間、 (5) チャンパからカンフー(広州)まで1か月。 この所要日数について、「インド西岸地帯まで1か月、ベンガル湾の航行に1か月であるのに対し、マラッカ海峡以東の航行に2か月もの日数が費やされており、比較的小さなダウ船では南シナ海を航海することがむずかしかったことがわかる。しかし、実際の航海では、マラッカ海峡で季節風の方向が変わるために海峡地帯で風待ちをせねばならず、片道約1年、往復2年の大航海」となったと解説されている(宮崎前同、p.210)。 ▼船乗りシンドバッドが乗った縫合船ダウ▼ 『アラビアン・ナイト』には、語り手のシェーラザードがイラン系、アリババがアラビア系、船乗りシンドバッドがインド系のイスラーム教徒というように、多様な人々が登場する(Webページ【シンドバッド7つの航海を読む】参照)。 シンドバッド(シンドとはインダス河口地域のこと)の物語は、アッバース朝5代カリフ=ハールーン・アッラシード(在位786-809)の時代、バスラから出帆して、アフリカ東岸、インド、東南アジア、中国に交易を広げた商人や船乗りの実話を伝えるものである。彼は、最初、他の商人とともに他人の船に乗り込み、港々で商品を売買するという旅する便乗商人であったが、5回目には大船を買い取って独立の商人船主となり、ペルシア人船長や黒人奴隷の船員を雇って出帆するまでになる。 この船乗りシンドバッドの7回にわたる航海の際に乗った船は、どんな船であったのか。佐藤圭四郎氏は、イスラーム世界が用いた船について「西アジアにおいて、最も発達した造船技術をもっていたのは地中海に面したシリアであって、フェニキア以来の古い伝統を保持していた。レバノン杉が船材として優秀であったことが大きく貢献している。シリアを本拠としたウマイア朝は、シリアおよびエジプトに残されたビザンツ領時代の造船所を利用して、船舶を建造した。……アッバース朝は、このウマイア朝の造船所をそのまま引継いだのである」。その船は「船板を鉄釘(鎹、かすがい)で繋ぎあわせる」ものであった。 それに対して、「インド貿易に従事したペルシア湾・紅海沿岸の船舶は、船板を鉄の鎹で連結するのとは異なり、船板に穴を穿ち、樹皮から製した繊維を撚った紐で船板を縫合し、木釘で船体の骨組に打ちつけ、防水・防蝕のため、その上から鯨油や瀝青を塗って仕上げる。鉄釘を全く使用しないことが著しい特色である。このように、当時のイスラーム船舶に関しては、地中海貿易において使用されたものと、インドおよび中国との遠距離貿易に従事したものとでは、その構造や大きさにおいてかなりの差異がみられるが、さらに、インド洋海域に活躍したイスラーム商船のうちにも、大小各種の型式のものが含まれていた」とする(以上、佐藤圭四郎著『イスラーム商業史の研究』、p.84-5、同朋舎、1981)。 イスラーム世界は、その東西において船の建造は異なっていたが、それらが用いた帆装は似かよっていた。「マストに一定の角度をつけて吊るした重たい円材につけられた三角帆、すなわちラテン帆がイスラム式帆装の際だった特色であった。東地中海では三角帆だが、紅海、ペルシア湾、アラビア海では前方の4番目の辺がきわめて短い四角帆であった。これもラテン帆と呼ばれるが、セッティー帆と言うほうが正しい。これら東部の地域ではマストが前方に傾斜しており、これは地中海ではほとんど見られないものであった。地中海世界で、三角帆が使われたことをはっきりと示す最初期の証拠が得られるのは9世紀の頃であるが、使用はそれ以前に遡ると思われる」とされる(アブマト・Y・アルハサン、ドナルド.R.ヒル著、多田博一ほか訳『イスラム技術の歴史』、p.163、平凡社、1999)。 このように、イスラームの船を代表する船は、インド洋海域に活躍した縫合船ダウ(Dhow)である。このダウは、すでに紀元前からインド洋海域で広く利用され、現在も、基本的に使用され続けている、インド洋交易の歴史を刻んだ船である。ダウは、近世イギリス人がアラブの帆船につけた総称で、特定の船型を指しているわけではない。ブーム、ガンジャ、シューアイといった固有名を持つ大小様々なダウが、現在も、ペルシア湾を中心にインド洋周辺部で使用されている。 中世のダウは、ペルシア湾岸ではウブッラ、シーラーフとスハール、さらにキーシユ、ホルムズ、紅海ではアイザーブ、クルズム、ジッダといった、インド洋交易都市において建造された。 ▼インド洋交易が育てた縫合船ダウ▼ 家島彦一氏は、長年にわたって縫合船ダウの現地調査を続けているが、その解説を参考すれば次の通りである。ダウは9世半ばからイスラーム史料にあらわれるが、『エリュトゥラー海案内記』にはアマデラという縫合船が紹介されおり、南アラビアや東アフリカ地域ではすでに紀元前後から使用されていたとする(前同、p.397)。なお、マルコ・ポーロはイランのホルムズでみた縫合船を軟弱な構造と見て取っている(Webページ【マルコ・ポーロの東方見聞録を読む】参照)。また、イスラーム史料から、インド洋で使用される最大級のアラブ・イラン系の船の長さは25-30メートル前後であり、また船首と船尾が尖ったダブルエンダー型であった(家島前同、p.386、390)。 現在のダウは船材としてココヤシを使用しているが、それがペルシア湾岸や南アラビアに移植されたのは11、12世紀以後とされ、移植前はその原産地である南インドからチークとともに輸入していたとみられる(家島前同、p.401)。その他の船材として、ナツメヤシや動物皮革、ティグリス川の河口や湖沼地帯に茂る、葦類が利用された(家島前同、p.416)。 中世の縫合船ダウの大きさに関する唯一詳細な史料が、ブズルク・イブン・シャフリヤールの『インドの不思議の書』であるという。それによれば、イエメンから出帆した船(おそらくシーラーフの船)の長さは50ズィラー(約29-35メートル)とされる。この長さは、縫合型という特殊構造とココヤシ材の長さによって規定されていたとみられ、普通は15-20メートル前後であったとする。 また、シーラーフからインドのサイムールに向けて出帆した3隻の大型船団は、総勢1200人(1隻平均400人)と、500マン(約3トン、1隻当たり1トン)の積み荷を収容したという。また、東アフリカのザンジュ地方とオマーンとを往来していた10世紀の船は、200人の黒人奴隷を積んだといわれる。それに関わって、長さわずか20-30メートルの縫合船が、果たしてどれだけの積載能力をもっていたかは判断し難いと疑問を投げかける(家島前同、p.402-3)。 13世紀末から14世紀にかけて、南インドに向けてアラブの馬が輸出されたが、その年間輸送頭数は2000頭以上にも達し、1回の航海で馬をできる限り多数輸送する必要から、3隻以上、ときには20隻に及ぶ大船団を編成されることが多かった。そのとき、1隻当たりの輸送頭数は不明であるが、荒海のインド洋を乗り切った航海術はすばらしいとする(家島前同、p.404)。いま、馬1頭1トン、2000頭を20隻で輸送したとすると、その船の積トンは100トンということになる。いずれにしても、中世の縫合船ダウの大きさは、全体として不明のようである。

中世の縫合船ダウの帆装について、マストは2本(1本は見張り台か?)であったといい、その材料はココヤシやチークが用いられたが、その長さはココヤシに規定され、最長で50ズィラー(約29-35メートル)といったものであった。アレクサンドリア生まれの歴史家ヌワイリー(1372没)は、その著書『アレクサンドリアにおける十字軍事件顕末記』のなかで、インド船は7枚の四角帆を装備してしたとしている。その帆の多さはあまりにも不思議であるが、Webページ【2・1・3 古代アジアにおける海上交易】に掲載したアジャンター石窟に描かれた船をみると、ありうかに見える。 それに対して、当時のアラブ系やイラン系の船乗りたちの使用した縫合船は三角帆であった。東地中海にはイスラーム以前から三角帆があったが、ペルシア湾もしくは紅海方面から東地中海に、縫合型建造方式ともどもアラブ型の三角帆が伝えられ、東地中海においてそれを装備した大型船が9世紀に入って登場したとし、三角帆の発明と利用は上げてイスラームにあると主張している(家島前同、p.405)。この主張は我回引水のきらいがある。 なお、帆布はナツメヤシやココヤシの葉と繊維をむしろ状に編んだものや、後代になって亜麻布、木綿などの織布が用いられた。イスラームの船には船室が仕切られていたが、デッキは張られていなかった。ダブルエンダー型の船尾のため、船尾につける舵は発達しなかった。先のブズルクによれば、穴のあいた複数の石(大理石)の錨が用いられ、すべてに600マン(3.6トン)以上の重量があったという(家島前同p.406)。 ▼縫合船ダウの起源、それが長らえた条件▼ インド洋の特有の船舶として縫合船が、長年にわたってなぜ使用され続けたかについて、いろいろ議論があるようである。その理由について、(1)装釘船は沈没するという磁石山伝説、(2)船材に使用する木材が堅いため鉄釘は使えない、(3)インド洋の海水は鉄釘を腐蝕させ易い、(4)縫合船の方が衝撃に柔軟性がある、(5)鉄資源が不足していて高価といった諸説があるという(家島前同、p.413より)。 家島彦一氏は、縫合船の利用と普及の自然生態的条件について、三角帆を装備した縫合船はモンスーンと吹送流を最大限に利用する航海に最も適合した船であり、しかもインド洋を迅速、直線的に横断するには、大型であるよりは小型で軽装の縫合船である方が望ましかった。次に、その社会的条件について、アラブ系やイラン系商人たちが中国ジャンクのような大型構造船にしなかったのは、彼らの資本形態の特殊性、すなわち1回の航海によって船の建造費を全額償却するという、比較的少額に限定された出資と分散投資を行うことが多く、また血縁と肉親・兄弟間の共同合資(ムカーラダ)の形態によったため、大資本を集めて1隻の大型船を建造することが少なかったからだという(家島前同、p.418)。 このように種々考察を加えた上で、地中海において古くから使用されていた装釘船がどうしてインド洋の海域では普及しなかった最大の理由は、ペルシャ湾岸とインド洋周縁部には鉄資源が乏しく、また西アジア地域では鉄の精錬に必要な木材資源が不足していたことにあるとする。中世イスラーム時代、地中海沿岸部のチュニジア、アンダルス、小アジア、ビザンツ帝国や西ヨーロッパなどから、西アジアのイスラーム商人は鉄材を購入し、インド洋周縁部に再輸出ていたという(家島前同、p.418)。 それより早く、山田憲太郎氏はイスラーム船には「小型の索縄船であることと、三角帆の使用、それに船員は黒人奴隷である」という特徴であるとし、そうした船が利用された理由として(1)「索縄船はがっちりしていないが、それだけに柔軟性がある。波の高いインド西南部の砂浜に打ち上げられても、船体は割れないですむ」、(2)「小型船の主要材料はココヤシと鯨油であって……鉄の精錬と鉄釘の製造は……非常に高くつく」、(3)「当時の航海技術と気象観測はまだまだ幼稚であったから……安い小型船を多数使用」されることとなった、(4)「インド洋では沿岸各地の海賊だけで……小型船で十分航海ができた」ことを上げる(同著、『香料の道』、p.124-5、中公新書、1977)。 その上で、それら「小資本の冒険商人の小船が多数集積して、イスラムのインド洋貿易は展開され」ていたとし、それは「船員はペルシア人の船長を除けば、ほとんど東アフリカ・サンジュの奴隷(黒人)で、船員のコストはきわめて低い。船自体は小型の索縄船で、これも安価である」、そして「小型船の所有者と船客、それから彼らに出資している高利貸は、スピーディーで一攫千金だけしか考えていない。だから1隻の船の損失が軽くてすむことを切に望んでいる」からであるとする(山田前同、p.126)。 この脆弱な船体と手軽な帆装のダウはインド洋ばかりでなく、家島彦一氏によれば中国の唐代、五代や宋初、広東、福州、温州、揚州などに来航していたとする。その例証として、唐末期に広州に滞在した劉恂がその著書『嶺表録異』巻上において、「賈人(外国商人)の船は、鉄釘を用いず、ただ光榔(シュロの一種[光には木偏がつく])の髪を使って束ねて繋ぎ、橄欖(熱帯に産する果樹の一種)の糖をこれに塗りつける。糖は乾くと、非常に堅く、水に入れると漆のようである」という史料を上げる。この文中の「賈人の船」は、おそらく、ペルシャ湾から出港したアラブ系およびイラン系の縫合船ダウだとする(家島前同、p.398)。そうした船がそれなりにいたのであろう。 ダウがその原形を保って今日まで長らえた結果は、インド洋海域の船が西ヨーロッパの船に後れをとり、その発達を疎外する条件となった。ダウはインド洋海域というローカルな船に進んで甘んじてきたといえる。なお、現代はともかく、中世のダウが竜骨構造であったかどうかについて、いずれの論者も言及していがいないが、それはその起源や建造方式からみて、当然そうではなかったとみたからであろう。 なお、これら縫合船の構造やその船員の出自などの知見は、『アラビアン・ナイト』のシンドバッドの項が、ヒントになっているとみられる。 ▼イスラームの航海術、航海書▼

なお、「航海用羅針盤がイスラム世界に導入されたのは13世紀で、これによって航海術は飛躍的な進歩をとげた。磁気現象と磁針は、これに先立つ数世紀前に中国で発見されていたが、磁針をピヴォットで支えた羅針盤を航海に初めて利用したのが誰なのかについては、よくわかっていない。イスラム教徒と中国人の航海術がきわめてよく似ていることからすると、いずれかにより発明されたのかもしれない」。 「イスラム航海術の成果の頂点を示しているのは、15世紀のイブン・マージド(1421-)の書き物である。その知識の源となったのは、自身の40年に及ぶ海での経験によって豊かにされた先祖伝来の技術と、アラブ人地理学者、天文学者、航海者の著作の広範な読書との組合せであった。イブン・マージドは、[1498年]ポルトガルの航海者ヴァスコ・ダ・ガマに、東アフリカからインドへ向かう航海についての正確な教えを与えており、ダ・ガマが見せた器具について、アラブの船ではずっと前から使われてきたものばかりだと答えて驚かなかったと言われる」(以上、アルハサン前同、p.169-71)。 イブン・マージドの父と叔父もまた著名なムアッリム(水先案内人)であり、インド洋航海術に優れた尊敬すべきアラブ航海者“シャイフ(長老)マージド”として広く知られ、「特定の航海者とその家系のみに口伝で伝えられてきた、航海のための伝承記録、方位指針、天文術、測地法などの記録を書きとどめた」『海洋の知識に関する3つの精華』をはじめ多数の書物を残した。なお、この超一流の航海者の彼がダ・ガマを指南したことが、オスマン帝国の記録に残っているという(家島前同、p.277-8)。 ▼イスラーム世界を代表する港シーラーフ▼

豪商たちのなかには、「東アフリカのザンジュ地方やインド方面から輸入したマングローブ材とチーク材を用いて、[高層づくりの]豪華な邸宅を建てるものがいた。シーラーフ遺跡の発掘調査によっても裏づけられたように、チーク材、石材や焼きレンガを石灰セメントもしくはタール原液で塗装・接着した、いわゆるシーラーフ式石造建築の技術は、彼らの主要な海外居留地のスハール、ミルバート、アデン、アフワーブ、ジッダなどの港湾設備、周壁、モスク、店舗などの建設の際にも大いに活用された」という。このシーラーフ式のモルタル塗装建築は、現在も、イエメンなどの世界遺産に見て取れる。 このシーラーフに根拠地を置いていた海上交易人は伝統的にイラン系であった。かれらは高貴な人々とされ、特権商人層を形成していたという。そうしたイラン系のイスラーム教徒を中心とするものの、ユダヤ教、ネストリウス派キリスト教、ゾロアスター教やヒンドゥー教などの諸宗教の人びと、アラブ、イラン、インド、ザンジュなどから人びとが集まっており、ペルシア語を共通語としていた。こうした人種や宗教をもつ人々が、シーラーフ系海上交易人とみなされて、海のシルクロードで広く活躍することとなった。 そして、「シーラーフとその海岸地域の人びとは、一生の大半を海上で過ごす。かつてわたしに伝えられたところによると、シーラーフ出身のある男は海に親しみ、約40年間にわたって船から離れなかったという。つまり、もし彼〔の船〕が陸地に近づくと、その仲間がかわりに降りて各都市で必要とするものを満たし、また船が破損して修理の必要があるときには別の船に乗りかえた、と。確かに、彼らはそうしたことを望外の喜びとし、異域の地にたくましく生きるねばり強い人びとである。したがって、彼らはどこにいても富裕なのである」という(以上、家島前同、p.93-4による)。 しかし、彼らが船団を組んで海上交易するため、シーラーフが悲嘆にくれることもあった。918/9年、「インドの交易港サイムールに向かったシーラーフの船団は、アブド・ル=アッラーとサバーの船など3艘の大型船によって編成され、各地から集まった商人、船主や水夫たちが全体で1200人が乗りこみ、さらに積み荷として財貨や商品を多量に積んでいた。この船団は、グジャラート沖で暴風に襲われて、すべてが海中の藻屑と消えた。そして、ナーホダー、ルッバーン、商人たちと積み荷を一挙に失ったことが原因で、シーラーフとサイムールの海運活動が停止したほどであった」という(家島前同、p.96)。 シーラーフの栄華もそれほど長くは続かない。すでに前節でふれているように、アッバース朝はザンジュの反乱、地方政権の樹立、カクマト教団の運動、ブワイフ朝のバクダード占領、そしてファーティマ朝の成立といった内憂外患にさらされる。それにともなって、シーラーフのバクダードの外港としての地位が低下し、さらに西アジアにおける海上交易の軸がペルシア湾から紅海へと移動する。 こうした西アジアにおける海上交易の構造変化に加えて、ブワイフ朝の登場がシーラーフに有利に作用することもあったが、その支配が背後地における陸上交易を分断するものとなり、クルド系遊牧民シャンバンカーラ族の侵入とともに衰退がはじまる。それを決定づけたのが、976年あるいは978年の大地震であった。それによって、シーラーフは崩壊したとされる。

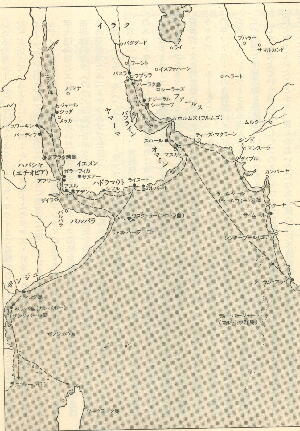

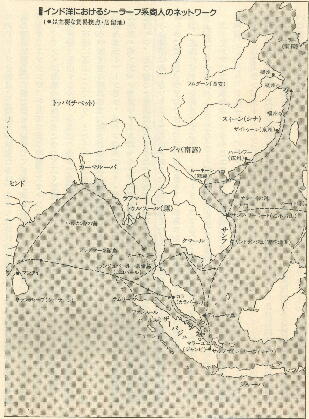

シーラーフ系海上交易人は、9、10世紀、次の3つの主要な海上交易ルートを持ち、その主な寄港地には交易拠点が築かれ、居留地が置かれていた(家島前同、p.89、92)。(1) 紅海のジッダを終点とするルート(シーラーフ−スハール−マスカト−ライスート−シフル−アデン−ザイラ−ガラーフィカ−バーディウ−スワーキン−ジッダ)。(2) 東アフリカ海岸のカンバルーとスファーラを終点とするルート(シーラーフ−スハール−マスカト−ライスート−シフル−アデン−バルバラ(ベルベラ)−ラァス・ハーフーニー−マンダ−シャンガ−カンバルー−ザンジバール−スファーラ)。(3) インド西海岸、スリランカの諸港市を目的地または通過拠点として、最終目的地の広東に達するルート このインド洋回航には、シーラーフを出帆してスハール、マスカトよりマクラーン海岸沿いにティーズ・マクラーン−ダイブル−カンバーヤ−ターナーサイムール−クーラム・マライにいたる沿岸ルートと、マスカトからクーラム・マライまで直航するルートがあった。 その後、インド亜大陸南端とスリランカのあいだのマンナル湾とポーク海峡を通過し、ニコバル諸島、マライ半島西南海岸のカラ(カラバール)をめざして、一路東に進路を向けた。なお、10世紀半ばになるとマンナル湾の水深が浅くなったため、ポーク海峡を通過せずにスリランカの南端を迂回するようになる。 マラッカ海峡入り口に近いスマトラ島の寄港地ラムリ(バンダ・アチェ近郊)とサルブザ(バレンバン)を経て、ティユーマ島から北上、カンドランジュ(パンドランガ、奔陀浪洲)−クマール(クメール)−サンフ・フーラート(占不労山)−シナ門−広東に至る。 すでに前節でふれているように、シーラーフ系海上交易人たちは船団を編成して、海上交易を行っていた。その中心には熟達したナーホダー(管理商人船主)がリーダーとなり、またその有力者がシーラーフの海上交易を取り仕切っていた。また、シーラーフ系居留民の長老はイスラーム居留民の統率者として、その地の支配者から港務長(アマルズバーン、アミール、シャーバンダル、蕃長などと呼ばれた)に指名され、交易船の入港、関税の徴収、港湾施設の利用、居留民の管理などを委託された。 家島彦一氏は、シーラーフ系海上交易人について、次のように総括する。かれら「シーラーフの商人、船主や船乗りたちは、いわゆる合資と共同経営によって結ばれ、生産から運搬と販売にいたるまで、かなり完備した組織網をもって、有利な条件で商業活動を行っていたことが知られる。しかも、彼らが取りあつかう商品が各種の香辛料、薬物料、宝石、陶器、ガラス容器、絹・綿織物、奴隷、皮革、象牙などの高価な奢侈品であったこと、イスラム世界の政治中心地から遠く隔たったインド洋の周縁地域に商業居留地を設けることによって、特定の国家の政治権力からもある程度の自主独立の立場を保ちながら、自由な商業活動を享受したことなどが、彼らに長期的繁栄をもたらした原因であると考えられる」(家島前同、p.121)。 シーラーフという偉大な交易都市は、すでにみた大地震によって崩壊する。それに当たって、シーラーフ系海上交易人が選んだ道は、いままでみてきたインド洋海域における交易拠点あるいは居留地に移住することであった。彼らの主たる移住先はイランのペルシア湾岸、オマーンのスハール、アラビア半島南岸のミルバート、アデン、紅海沿岸のガラーフィカ、アフワーブ、ジッダ、アイザーフなどであった。さらに中国の泉州にも移り住んだとされる。 11世紀以後におけるアラビア半島や紅海沿岸の交易港の急速な発達は、海のシルクロードの西アジアにおける主要ルートが紅海ルートに移行し、それに向けてシーラーフ系海上交易人が進んで移住してきた結果とされる。それによって、彼らが長年築いてきた交易システムは、その後も長く受け継がれることとなる。

シーラーフ系海上交易人は、9、10世紀、次の3つの主要な海上交易ルートを持ち、その主な寄港地には交易拠点が築かれ、居留地が置かれていた(家島前同、p.89、92)。 (1) 紅海のジッダを終点とするルート(シーラーフ−スハール−マスカト−ライスート−シフル−アデン−ザイラ−ガラーフィカ−バーディウ−スワーキン−ジッダ)。 (2) 東アフリカ海岸のカンバルーとスファーラを終点とするルート(シーラーフ−スハール−マスカト−ライスート−シフル−アデン−バルバラ(ベルベラ)−ラァス・ハーフーニー−マンダ−シャンガ−カンバルー−ザンジバール−スファーラ)。 (3) インド西海岸、スリランカの諸港市を目的地または通過拠点として、最終目的地の広東に達するルート このインド洋回航には、シーラーフを出帆してスハール、マスカトよりマクラーン海岸沿いにティーズ・マクラーン−ダイブル−カンバーヤ−ターナーサイムール−クーラム・マライにいたる沿岸ルートと、マスカトからクーラム・マライまで直航するルートがあった。 その後、インド亜大陸南端とスリランカのあいだのマンナル湾とポーク海峡を通過し、ニコバル諸島、マライ半島西南海岸のカラ(カラバール)をめざして、一路東に進路を向けた。なお、10世紀半ばになるとマンナル湾の水深が浅くなったため、ポーク海峡を通過せずにスリランカの南端を迂回するようになる。 マラッカ海峡入り口に近いスマトラ島の寄港地ラムリ(バンダ・アチェ近郊)とサルブザ(バレンバン)を経て、ティユーマ島から北上、カンドランジュ(パンドランガ、奔陀浪洲)−クマール(クメール)−サンフ・フーラート(占不労山)−シナ門−広東に至る。 すでに前節でふれているように、シーラーフ系海上交易人たちは船団を編成して、海上交易を行っていた。その中心には熟達したナーホダー(管理商人船主)がリーダーとなり、またその有力者がシーラーフの海上交易を取り仕切っていた。また、シーラーフ系居留民の長老はイスラーム居留民の統率者として、その地の支配者から港務長(アマルズバーン、アミール、シャーバンダル、蕃長などと呼ばれた)に指名され、交易船の入港、関税の徴収、港湾施設の利用、居留民の管理などを委託された。 家島彦一氏は、シーラーフ系海上交易人について、次のように総括する。かれら「シーラーフの商人、船主や船乗りたちは、いわゆる合資と共同経営によって結ばれ、生産から運搬と販売にいたるまで、かなり完備した組織網をもって、有利な条件で商業活動を行っていたことが知られる。しかも、彼らが取りあつかう商品が各種の香辛料、薬物料、宝石、陶器、ガラス容器、絹・綿織物、奴隷、皮革、象牙などの高価な奢侈品であったこと、イスラム世界の政治中心地から遠く隔たったインド洋の周縁地域に商業居留地を設けることによって、特定の国家の政治権力からもある程度の自主独立の立場を保ちながら、自由な商業活動を享受したことなどが、彼らに長期的繁栄をもたらした原因であると考えられる」(家島前同、p.121)。 シーラーフという偉大な交易都市は、すでにみた大地震によって崩壊する。それに当たって、シーラーフ系海上交易人が選んだ道は、いままでみてきたインド洋海域における交易拠点あるいは居留地に移住することであった。彼らの主たる移住先はイランのペルシア湾岸、オマーンのスハール、アラビア半島南岸のミルバート、アデン、紅海沿岸のガラーフィカ、アフワーブ、ジッダ、アイザーフなどであった。さらに中国の泉州にも移り住んだとされる。 11世紀以後におけるアラビア半島や紅海沿岸の交易港の急速な発達は、海のシルクロードの西アジアにおける主要ルートが紅海ルートに移行し、それに向けてシーラーフ系海上交易人が進んで移住してきた結果とされる。それによって、彼らが長年築いてきた交易システムは、その後も長く受け継がれることとなる。 なお、ジッダの歴史については、高橋俊二著『Saudi Traveller』(財団法人中東協力センター、2008)が詳しい。 ▼戦闘的な港市国家キーシュの登場▼ シーラーフの街が地震により崩壊し、その住民の多くが移住した。しかしそれによってペルシア湾を発着地とする交易が衰退したわけではなかった。シーラーフの衰退の要因となったクルド系遊牧民の一族が、10世紀末シーラーフ南東250キロメートルにある小島キーシュ(カイス、記施国)にも入り込む。 キーシュの支配者となった遊牧民たちは海上にも進出して、10世紀後半から11世紀後半にかけて、シーラーフ系海上交易人が活躍してきた海上交易ルートに沿って、前近代社会においては重要な商行為の1つの段階とされる海賊行為を展開した。12、3世紀の地理学者の記録によれば、「大小の船隊を編成して敵対する商船や交易港を襲い、またペルシャ湾の主要な真珠採集場やウワール(バーレーン)島、カティーフ、オマーンのスハール、マクラーン海岸、インドのカンバーヤ、ソムナート、東アフリカのザンジュ地方、イエメンのアデンなど、アラビア海やインド洋西海域周縁部の重要な航海上の寄港地を広く、その支配下に収めた」とされる(家島前同、p.150、152)。 こうした武力行使によって、キーシュがシーラーフに取って代わることが明らかになると、シーラーフ系海上交易人はキーシュに移住するようになり、彼らのなかのカイサルという有力な一家がその島の支配者となる。こうして、12世紀前半から13世紀前半にかけて、キーシュはペルシア湾の海上交易の中心地となるが、それは遊牧戦士と海上交易民とがない交ぜになった、いままでになかった戦闘的な交易都市、すなわち港市国家の誕生となった。 家島彦一氏は、「初期のキーシュは常に強力な海軍力を背景に、破壊と略奪行為を重ねることによって、敵対する港市を襲い、その活動圏を拡大した」というが(家島前同、p.150)、後述の1135年のキーシュのアデン攻撃事件をみるとき、その武力行使は初期に限定されていたわけではない。キーシュは、その成立から新ホルムズに併合されるまで、戦闘的な港市国家たり続けたといえる。それは近世の西ヨーロッパのアジア進出と何ら変わるところがない。 キーシュ島の支配者たちは、それが支配する「航海ルート上の重要な寄港地や貿易取引のための港市に、監督官、代理官、徴税官などを派遣し、また強力な軍事船団を編成して敵対する商船の通過を監視することで、特定商品の他への流出を防ぐことに努めた。……13世紀初めごろ、インドのグジャラート地方の中心的港市カンバーヤとソムナートでは、キーシュ王の名前が金曜日の礼拝のときに宣誓され、キーシュの船舶が到着すると最優遇措置がとられていた」という(家島前同、p.161)。 そうした支配都市でない交易拠点では、伝統的な居留地管理が行われていた。マラバール海岸やコロマンデル海岸にはクーラム・マライ、ファックン、マリーファッタン、カーヤルなどに居留地があった。それらに居住するキーシュ王の血縁者たちが港務長に、「ヒンドゥー系パーンディヤ王朝の国王から[指名され]、外国居留民や異教徒たち(イスラム、キリスト、ユダヤ、ゾロアスター、ネストリウス教徒たちなど)の代表者として、また外国船と貿易商人の出入管理、税関での徴税についての任務を委託されていた」のである(家島前同、p.164)。なお、現地支配者がイスラーム教徒の交易に依存し、また彼らに港務監督の権限を委ねたことは、ヒンドゥー社会のカースト支配と関わりがあるという指摘がある。 ▼キーシュ、インド向け馬交易で栄える▼ キーシュの海上交易ルートはインド・ルートとイエメン−東アフリカ・ルートとされ、すでにみたシーラーフのそれに比べ、紅海へのルートを欠いていた。キーシュからは海陸ルートでもって、バグダードに接続していた。そのうち、すでにみたように南インドのク−ラム・マライは、東西のアジアの船が落ち合うところであった。 中国船がマラバール海岸を西限としたことについて、家島彦一氏は「おそらくキーシュ王とその海上商人たちがマラバール海岸とキーシュとを結ぶ強固な海運組織と貿易権を握って、他船の進出を許さなかったから」だとし、それを「キーシュによる海運と貿易の独占」であったとしている(家島前同、p.164)。それを破ろうとしたのがホルムズであった。そのあいだに対立があったため、マルコ・ポーロは陸路、中国に向かわざるをえなかった。14世紀、キーシュから港市国家の地位を奪ったホルムズは、キーシュのほか、カルハート、バフライン、カティーフを支配下に置いていたとされる。 それはともかく、キーシュはインド向けの馬、真珠、そして奴隷の交易について独占の地位を築いていたかにみえる。インド洋交易において、西アジアは東アジアに対して常に入超となり、金銀の流出を余儀なくされていた。馬の輸出はそうした入超を大幅に緩和したとされ、馬はキーシュの繁栄を支える主要な交易品となった。 この馬の取引が増大したのは、10世紀後半以後、南インドのヒンドゥー系諸王侯間の対立が起こるなかで、従来の象による戦闘がムスリム軍隊風の騎馬と弓術による戦闘に取って代わるが、南インドは馬の飼育に適しておらず、南アラビア地方のハドラマウト、イエメンやペルシア湾岸方面から海路、輸入される必要があったからである。この馬交易に携わったのがアラブ系・イラン系商人たちをはじめ、南インド海岸に居住するインド・ムスリム、そのなかでもアラブ人とインド人との混血のマッピッラであった(家島前同、p.168)。 ペルシア湾の真珠は、古代から西アジアの主力商品であった。キーシュは、バフライン、ウワール(バーレーン)島、ハーラク(カーグ)島近海の真珠採集場を支配し、真珠の集荷とその取引を独占してきた。この真珠はペルシャ湾における政治勢力の紛争の種であった。また、キーシュの支配者は船団を率いて東アフリカのザンジュ地方を襲い、多数の奴隷を獲得していたという。 13世紀半ば、モンゴル軍がシーラーフ地方に侵入したのに乗じて、キーシュは一時、商敵ホルムズを併合する。しかし、ホルムズはキーシュが支配していたジャルーン島に拠点を移し、新ホルムズを建設する。その後、この両島はペルシア湾とインド洋の交易をめぐって激しく争うが、新ホルムズはキーシュを凌ぐ発展を遂げ、1323/4年にはキーシュを併合してしまう。それ以後、古くはシーラーフ、そしてキーシュがインド洋交易に果たした地位は、ホルムズに委ねられる。ペルシア湾で栄えた、これら3つの交易都市は、いずれもシーラーフ系交易民の活躍の場であった。このことは大いに注目に値しよう。 なお、それら港市国家は政治的に自立していたとみられるが、すでにイスラーム世界のカリフとしての地位を失っていたアッバース朝に貢ぎ物を差し出し、それに政治的・宗教的権威を仰いでいたとされる。 ▼インド洋を渡る馬の交易、ラスール朝での取引▼

転換せざるをなくなり、馬の需要が急激に高まった。その直接の契機は、デリーの奴隷王朝のスルタン=ギヤース・ウッディーン・バルバン(在位1266-87)率いる6000-7000の騎馬隊が、ヒンドゥー王の10000人の強力な歩兵と弓術隊を撃破した事件であったという。 インドの輸入馬の需要の高さには特殊事情があった。南インドや東インド、ベンガルなどモンスーンが卓越する地域では、密林、湿地帯や米作地帯が広がり、高温・多湿の気候・風土であるため、馬の飼育・管理や増殖に適さなかった。また、馬交易を仲介するイスラム教徒の商人たちは、正しい馬の飼育と増殖の方法を教えなかった。16世紀、ムガル帝国時代になると、それらは改善されたという。それにもかかわらず、インドでは20世紀前半まで、馬の輸入は続いた。 インドでは、馬はバフリー(ペルシア湾やアラビア半島から海送された馬)、ターターリー(南ロシアのキプチャクからきた馬)、クーヒー(山岳産の小型馬、ポニー)、バーラダスティー(インド在来種の小型馬)といった種類に分けられていた。 イブン・バットクータによれば、キプチャク草原の馬がシンド地方の主都ムルターンに集荷され、商人たちが買った良馬はインドでは500ディナールかそれ以上、普通の馬でも1000ディナール、さらに2倍3倍で売却され、特にイエメンやオマーン、イランから輸入される競走用の馬は、2000から4000ディナールの高額で取引されると述べている。 チャールズ・ベルグラヴによれば、19世紀初頭の記録であるが、バスラからインドに向けて毎年1500頭の軍用のアラブ馬が輸出された。ボンベイ向けの価格は300ルピー、運賃、飼育・管理料、積み降ろし料金が400ルピーとなり、そして800ルピーの高値で売却された。また、最優良種のアラブ馬はベンガル地方に送られたが、バスラでの売却価格は2000ルピーにも及び、この馬取引による莫大な利益はイギリスのインド政庁にもたらされたという。 インドへの馬は、ペルシア湾(バスラ、バフライン、キーシュ、ホルムズ)、アラビア半島南岸(マスカト、カルハート、ズファール、シフル、アデン)、紅海(ジッダ)を、輸出港として積み出された。13世紀、キーシュの王は南インドのマラバール海岸に居留地を築いて、毎年1400頭の馬を輸出していたという。また、インドの馬の輸入港は、コンカン海岸のチョール、ダボール、ゴア、マラバール海岸のマンガロール、カンナノール、カーリクート、スリランカの諸港、コロマンデル海岸のカーヤル、マスリバトナム(ファッタン)、そしてベンガル地方の諸港であった。 ペルシア湾やアラビア半島の馬を輸送する船は馬船と名付けられていたが、ありふれた縫合船のダウであった。大型ダウの上甲板に、数百匹を乗せたといった記事もあるが、通常一度に何匹くらいの馬を乗せたか、またどのように積み付けたかは不明である。馬船の航海時期は、例えばアデンからの場合、南西モンスーンが弱まるティールマーフという時期(8月21日から9月10日)と決められていたという。 馬の交易人は、輸出地のペルシア湾ではキーシュとホルムズに拠点をおくアラブ系やイラン系の商人、アラビア半島ではラスール朝と結びついたイエメンの商人、そして輸入地のインドではグジャラート地方のハワージャ・ブフラ、マラバール海岸のマッピラ、ヒンドゥー系商人のコーラチリ、サーミリー、そして南インドのコロマンデル海岸の諸港を拠点としたスーリヤーンと呼ばれる商人であった。 輸出地の商人のうち、キーシュとホルムズの商人は争ってインドに売り込みをはかり、イエメンの商人はインド商人の来訪を待ち受けていたようである。輸入地のインド商人は、少なくともイエメンの港市に来訪あるいは居留して、馬を買い付けていた。南インドのスーリヤーンたちは、中国の銀地金を積んできて馬を購入していた。 イエメン・ラスール朝における馬の取引は、スルタンの優先権を前提にした公設の馬市場で行われ、それ以外での馬の取引は禁じられるなど、厳しく管理・規制された。外国に売却される馬には、売買税、仲介税のほか、倉庫税、入港税、保護税などが課税された。インドから来航したナーフーザ(ナーフーダともいう、商人船主)たちは、アデンの公設馬市場で馬を購入し、その代金と税金を支払った後、馬を船に乗せて、インドに帰還することが許された。 ▼キーシュのアデン襲撃、一時支配▼

当時、アデンは南アラビアを支配するイエメン・ズィヤード朝のもとにおかれており、976/7年の「国家収入は、関税収入を除いても100万ディナール・アスリーヤに達したこと、おもな関税収入はインド船がもたらす品々、東南アジアや中国産の沈香、麝香、樟脳、白檀、中国陶磁器、その他に地方産の竜涎香、真珠、エチオピアとヌビアの奴隷などが対象とされた」という(家島前同、p.128)。 このアデンには、10世紀半ば以前からシーラーフ系海上交易人が入り込み、居留地を設けていたが、本拠地のシーラーフが衰退するとさらに移住してくるようになり、本格的な居住区が建設される。その影響もあってか、アデンは11世紀から13世紀にかけて急激に発展したという。12世紀初め、アデンはズライ朝の支配のもとにあったが、その内紛のさなかの1135年にキーシュ王の大艦隊によるアデン攻撃事件が起こり、その後一時期、シーラーフ系移住者によって支配されたようである。しかし、1174年にはエジプトのアイユーブ朝(1169-1250)によって征服され、その支配は1229年にイエメン・ラスール朝(1229-1454)がアイユーブ朝から独立するまで続く。 このキーシュ王のアデン攻撃事件の意義について、家島彦一氏は「11世紀の初めごろから、紅海とペルシャ湾の出口にあるアデンとキーシュとは、ともにインド洋の海運と貿易活動を代表する港市として急激に成立・発展し、たがいに他の破壊によって貿易の利を独占しようと努めていた状況がわかる。……当時のインド洋交易の趨勢から考えても、当然おこるべきしておこった事件」であったという(家島前同、p.188)。その事件を記録した「カイロ・ゲニザ文書」の1つはコラムの通りである。なお、キーシュの軍艦の型式ついては不明である。

▼アデンのシーラーフ系の豪商ラーマシュト▼ コラムに出ているラーマシュト(1140年没)という人物については多数の史料があるが、いまうえでみたキーシュ王アデン攻撃事件のコラム後段における、この人物と船隊の活躍についてふれた記事は「カイロ・ゲニザ文書」においてない。このラーマシュトによるキーシュ艦隊の駆逐と、その前後におけるキーシュのアデン支配とは明らかに矛盾する。それはそれとして、この人物は何者か。 この人物について、家島彦一氏によればイヴン・ハウカルの『大地の姿』の写字生の補遺は、「とくにラーマシュトというシーラーフ出身の当代随一の富豪商人の隆盛ぶりについて説明している。ラーマシュトが寄進した[メッカの]カーバの覆い布(キスワ)がシナ製の絹布であり、また彼の書記が20年間にわたって中国に滞在していたことから考えて、彼がシーラーフ、中国とアデンとを結ぶインド洋交易に従事した国際的海上商人の1人であったことは明らかである」という(家島前同、p.182)。これら以外に、メッカのハズワラ門にあるリバート(庵室あるいは修道場)の寄進や、イエメンのザビート近郊のアフワーブという町の建設があるという。まさに豪商そのものである。 そして、ラーマシュトのキーシュ王アデン攻撃事件との関わりについて、「ラーマシュトはキーシュ王の遠征艦隊からアデン港の包囲を解くのに一役を担ったことが明らかとなった。換言するならば、ラーマシュトがアデン側に加担したことが直接の動因となって、キーシュに代表されるペルシャ湾の諸港市の衰勢は決定的なものとなり、一方、アデンをはじめとするイエメン地方や紅海沿岸の諸港市がしだいに繁栄するにいたったと考えられる」と解釈する(家島前同、p.190)。 ここでのキイワードは、キーシュの遠征隊も豪商ラーマシュトも、シーラーフ系だということである。すでにアデンのシーラーフ系住民は、すでにシーラーフ崩壊から150年もたっており、その生活や交易の基盤はアデンに十二分に根付いていたと考えられる。そのため、同じシーラーフ系とはいえキーシュに侵略されれば、当然、対抗せざるをえなくなかった。したがって、「ラーマシュトがアデン側に加担した」、換言すれば、「ラーマシュトがアデン側を裏切ることはなかった」といえる。 ラーマシュトは、祖先あるいは発祥を同じくするとはいえキーシュ王の攻撃に加担することはできず、それに対抗するため、アデンに根拠地をおいた有力なナーホダーとして、当然のように所有船を進んで提供したとみられる。しかし、それだけで神業のような反撃が起きたのではなく、「一役を担った」にとどまったであろう。その働きを「カイロ・ゲニザ文書」は過大に顕彰した史料といえる。しかし、アデンはその後キーシュに支配されたようなので、彼の働きなぞは反逆と見なされたであろうし、またその立場はおぼつかないものになったに違いない。かれはその事件後、5年ほどで没してもいる。 なお、家島彦一氏は事件後の「1135年ごろから1229年までの約100年間にわたって、キーシュとアデンがともに同じシーラーフ系移住者の支配者、すなわちキーシュ島に本拠を置くカイサル家によって統治されていた」としていたが(家島前同、p.133)、ここではキーシュ王の遠征は失敗したと結論づけ、その支配がなかったように描いている。そのため、キーシュはアデン遠征に失敗して衰退しはじめたと述べることとなっているが、すでにみたようにそれがホルムズに猛追されるのは13世紀半ば以降になってからである。 ▼アイユーブ朝のインド洋シーレーン維持▼ ズライ朝やアイユーブ朝、さらにラスール朝は、積極的にアデンの交易を振興したが、その最大の特徴はいわゆるシーレーン維持と入港船管理にあった。アイユーブ朝は、イエメン統治時代(1174-1228/9年)「シャワーニー船(海賊から商船を防衛するための警備保安船のことであって、輸入関税の一部にシャワーニー税を設けて、その費用によって維持・運営されていた)をバーバル・マンデブ海峡とインド洋海域に派遣して、ソコトラ島やインドのインダス川河口の港市ダイブルの沖合に出没する海賊を討伐した」という(家島前同、p.135)。 ある史料によると、アデン港には1隻で課税対象額が8万ディナールに及ぶ大型船が、毎年70隻から80隻停泊したという。なお、入港船管理はコラムの通りであるが、そのやり方は他のイスラーム交易港においてもほぼ同様であった。

イエメン・ラスール朝は、14世紀、イエメンの海岸部(ティハーマ)、ハドラマウト地方とズファール地方を領土支配したうえで、アデン、アフワーフ、シフル、ライスート、ズファール(ミルバート)をという直轄統治して「海上交易の収入(関税、船舶の出入港税、国家による商品の専売など)、大商人や外国使節のもたらす贈呈品などを得ることで、交易国家の性格を強く持っていた」とされる(家島訳注、p.414)。しかし、その高額な関税や管理の厳しさから、東方からの船は寄港を避けたとされる。なお、このズファール地方には、7-11世紀にかけてエジプトの穀物が輸入されていたが、それ以後はインドからの輸入に代わった。 イエメン・ラスール朝時代においても、アデン港の入港船管理はアイユーブ朝時代とほぼ同じであるが、入船・出船の祝祭ぶりが見て取れるので掲載する。

フイリップ・D・カーティン氏は、インド洋交易におけるイスラームの台頭について、「750年ごろから少なくとも1500年まではイスラームが全旧世界の中心文明だった。イスラーム勢力は……当時の相異なる文化の間を結びつける主要媒介者であり、革新的なものごとを一つの社会から別の社会へと伝播させる運搬人の役割を果たした」。「イスラームの伝播自体、征服者ではなく主として商人が携わったのであり、広範な文化的変容の一部分だった」。現在、「最大のムスリム人口をかかえる国はインドネシアと中国であるが、そのいずれもアラブ軍隊が蹂躙していないことを心にとどめておいてもよい」という。 その担い手について、「イスラーム台頭以前から、インド洋西部の商業はもっぱらペルシア人やメソポタミアのユダヤ教徒が担っていた」。「ペルシア湾出自の海上交易民もアッバース朝の興隆とともに活発になった……いまやペルシア湾の交易民が直接中国に航海するようになった」。「この直接航海は季節風をやや変則的に利用することで可能になった」。「この方法によると、初夏の強風期を避けることができたが、交易しながらの一往復航海には1年半が必要だった。修理などの時間を考えると、1隻の船は2年に1回往復できた」とする(以上、同著、田村愛理他訳『異文化間交易の世界史』、p.158-60、NTT出版、2002)。これらの文言はすでみてきたことを一口でまとめものでもある。 ここでいうペルシア湾出自の海上交易民とされ、なかでもこの節で詳しく紹介してきたシーラーフ系海上交易人は、インド洋海域世界あるいは西アジア海域世界における海上交易の主要な担い手であり、またその交易の集団や制度は交易離散共同体(ディアスポラ)であると、家島彦一氏もカーティン氏も積極的に明示してはいないが、そうであったとみられる。 シーラーフ系の「定住した異邦人商人は……やがて異文化の仲介者となり……出身共同体の人々との間の交易の促進につとめるようになる。この段階で、移動の後に定住した商人と往き来を繰り返す商人とが分化する。それにともなって最初単一の居留地から始まった居留地制度は複雑につながって」、「次第に交易諸共同体を網羅する交易ネットワーク、すなわち交易離散共同体が形成される」いう文言を体現している(カーティン前同、p.30-1)。 これからいえば、インド洋海域世界あるいは西アジア海域世界は、主として交易離散共同体(ディアスポラ)としてのシーラーフ系海上交易人によって編成された世界といえる。その世界は、すでにみたように海上交易人が「自主独立の立場を保ちながら、自由な商業活動を享受した」場であった。「元来、イスラム国際商業[にあっては]……市場活動に直接介入し、国家による専売とか、人種や宗教の違いによって商業活動を阻害しようとするような積極的な意図は、商人および国家支配者側にはなかった」。しかし、そうした平和で自由な交易は、せいぜいアッバース朝のもとで築かれたパックス・イスラミカの、長くみて200年間にとどまった。 「11、2世紀以後、イスラム世界における軍事的・政治的対立と経済危機の高まり、主義・思想対立の激化、そして何よりも十字軍の与えた宗教的・政治的影響によって、ムスリムとキリスト教徒・ユダヤ教徒との対立の意識が新しい形で台頭してきた」。そうした状況変化は「地中海世界だけでなく、インド洋海域世界においても共通する現象となった。キーシュとホルムズという2つの交易港の場合についても、両港はペルシャ湾やアラビア海域だけに限らず、インド・東南アジア・中国および東アフリカ地方との海運と貿易の独占という性格を強く持ってたがいに競い合う」時代となったのである(家島彦前同、p.156-7)。(付記) この節の多くの内容は、主として家島彦一著『海が創る文明』(朝日新聞社、1993)に紹介された海上交易に関する史実を再構成し、その記述の一部を批判したものとなっている。その学恩に感謝する次第である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||