ホームページへ |

目次に戻る |

| |

『エリュトラー海案内記』という、古代の海上交易を具体的に知ることができる、極めて貴重な史料がある。記述内容は交易港の所在地、その地方の政治・社会、歴史と風俗、産物と交易品、航海・港湾事情など、極めて多岐にわたる。しかし、それら項目はすべての地方や港において一様ではない。そのうち、エリュトラー海における約26余の地方や港については、交易品や産物が生々しく紹介されている。それは、さしあたって「南海に巨利を夢みる人々のための一の手引き」(村川堅太郎氏)、「一種の商業案内書」あるいは「ガイドブック」(蔀勇造氏)と呼びうるような内容を持つ史料である。

ここにいうエリュトラー海とは、本来の言葉の意味での紅海だけではなく、ペルシア湾、アラビア海、そしてインド洋を含んでいる。この史料は、紅海西岸、アフリカ東岸、紅海東岸、アラビア南岸、ペルシア湾岸、インド西岸、そしてインド東岸の港へと、いわば西から東へと、順次、航海してきたかのように記述されている。そのため『周航記』と訳すべきともされる。なお、この記述順序はあまりにも整然としすぎている。

|

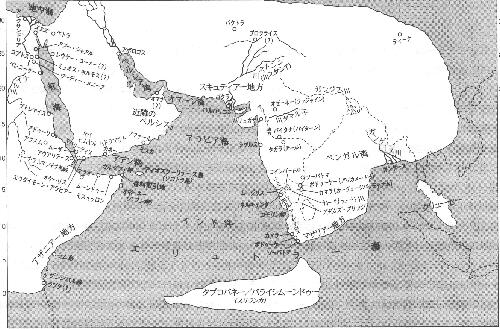

| 出所:蔀勇造「エリュトラー海案内記の世界」『市場の世界史』、p.254、山川出版社、1999 注:本文の航程や方位に基づく作図となっている。 |

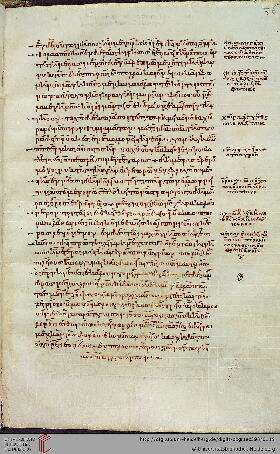

| 『エリュトラー海案内記』の原本はなく、写本として9/10世紀のハイデルベルグ大学所蔵本と、その転写とみられる14/15世紀の大英図書館所蔵本しかないらしい。その分量は、日本語訳でA5判用紙9-10枚、20,000字に及ぶ。それをわずかなどという人もいるようであるが、当時としては長文の史料である。 その翻訳は詳細な注釈と解説とともに、村川堅太郎氏によって、すでに半世紀以上も前にわれわれに与えられている(『エリュトラー海案内記』、中公文庫、1993(生活社、1946))。なお、蔀勇造氏による新訳(『東洋文化研究所紀要』(東京大学)132、1997)もあるが、一般には入手困難である。その新訳の一部が交易品の一覧表に示されている(同稿「エリュトラー海案内記の世界」『市場の世界史』(地域の世界史9)、山川出版社、1999)。ここでは、少々読みづらいが、村川堅太郎氏訳を用いるとこととする(その本文の引用については、以下、該当節番号のみを示す)。 その成立年代はおおむね後1世紀とされ、現在では70-60年頃に狭められている。その時代は、前節でみたように地中海においてはヘレニズム末期、ローマ帝政期初期に当たり、また次節にみるようにインドでは古代国家の興隆期であり、また中国では後漢の最盛期でもあった。この成立年代や記述範囲などから、『エリュトラー海案内記』にみる西方世界のインド洋交易が、前節でみたプリニウスのいうインド航路の第4段階―アラビア半島の南端から季節風に乗ってインド西岸にいたるコース―に入ったもとでの実態を示すとみられる。 |

|

| 9/10世紀、ハイデルベルグ大学蔵 |

後述するように、その内容からみて「教養の乏しい無名氏の作」とは到底いいがたい。かれはちょっとした史実を取り違えているが、それだけで当時において教養の乏しいとはいえない。後述の通り、わが碩学の評価とは違って、教養豊かな有名氏が「明瞭な商人的意識」を持って書かれたものである。その特質を満足させる生業は商人・船主・船長においてない。わが碩学が、それに思い至らないことは仕方ないとしても、商業や金貸業は「自然に即した生業」でなく、「自然に反するもの」としたアリストテレスと同じ轍を踏んているかにみえる(村川前同、p.96)。

エリュトラー海に関する図版は、蔀勇造「エリュトラー海案内記の世界」(『市場の世界史』(地域の世界史9)、p.254、山川出版社、1999、原資料の有無不明)にある。それは、原文の航程や方位に基づいて、作図されたものとなっている。

| |

|

|

|

| |

|||

| |

「狩猟のプトレマイス」と

その産物 |

各種の亀、象牙少量 | |

| |

アドゥーリ港の輸出入品 | 亀甲、犀角、象牙 | エジプト産の晒さぬバルバロイ用の上衣、アルシノエー産の婦人の衣、混ぜものをした色染の兵士の外套、亜麻布と二重の縁をつけた外套、数種のガラス、ディオスポリス産の瑠璃製品、真鍮、料理道具や婦人の腕輪や足輪のための銅塊、槍先のための鉄塊、小斧、手斧、短刀、銅製飲器、滞在外人のための少数のデーナーリウス銀貨(以上、エジプトより、訳者) ラーオディケイアおよびイタリア産の葡萄酒少量、オリーブ油少量(以上、地中海方面より、訳者) インドの鉄や鋼鉄、インド産木綿織物すなわちモナケーやサグマトゲーナイ、帯、皮衣、モロキナ、少量の上質綿布、着色ラック(以上、インド西北部アリアーケの内地) (献納品)その地方特有の形に造られた銀器、金器、本物の軍人外套、皮衣 |

| |

アウアリテース港とその 輸出入品 |

香料、少量の、他処のより優れた 没薬、少量の象牙、亀 |

ガラス製品、ディオスポリス産の未熟葡萄の汁、バルバロイ用の晒した上衣、麦、葡萄酒、少量の錫 |

| |

マラオー港とその輸出 入品 |

没薬、少量の乳香、やや固い肉 桂、アラビアに輸入されるドゥー アカやカンカモン、マケイル、稀 に奴隷 |

前述品の他に、多くの上衣、アルシノエー産の晒して染色した外套、杯、少量の銅塊、鉄、少量の金・銀デーナーリウス貨幣 |

| |

|||

| |

ムーンドゥー港とその輸

出入品 |

前述品の他にモクロトゥーと呼ば れる燻香。 |

前述品 |

| 第10節 | モスュルロン港とその輸 出入品 |

多量の肉桂、香料、少量の亀甲、 ムーンドゥーのより値打の少な いモクロトゥー、乳香、象牙、稀に 没薬 |

上述の種類のもの、銀製の道具、やや少量の鉄器、ガラス製品 |

| 第12節 | アローマタの岬(グァル ダフイ岬)とタバイ港 |

肉桂、ギゼイル、アスュペー、ア レーボー、マグラ、モトー、乳香 |

前述品 |

| 第13節 | オポーネー港とその輸 出入品 |

肉桂、アレーボー、モトー、主とし てエジプトに輸入される奴隷、他 より優れたる多数の亀 |

前述品 |

| 第14節 | インドよりアフリカ東北部 への輸出品 |

(インド西北部のアリーアケーとバリュガザの内地より、この辺の商業地に送らるるものは)麦、米、牛酪、胡麻油、モナケーやサグマトゲーナイの両種の綿布、帯、サッカリーと呼ばれる蘆蜜 | |

| 第17節 | ラプタ港の輸出入品 | 象牙、椰子油 | アラビアのムーザ特産の槍、小斧、短刀、突錐、種々のガラス製品、(所によって原住民との親睦のために)少なからぬ量の葡萄酒と麦 |

| |

|||

第24節

|

ムーザ港の輸出入品

|

優秀な滴状没薬、白大理石、ア ウアリテースからの前述品 |

優秀なまたありふれたパープル染、アラビア向きの袖付き衣、サフラン、キュペロス、木綿布、外套、少量の毛布、帯、中位の量の香油、多量の貨幣、少量の葡萄酒と麦 (献納品)馬、騾馬、金器、銀器、銅器、高価な衣服 |

| 第28節 | カネー港の輸出入品 | 乳香、アロエ、その他、他の商業 地から来た品 |

少量の小麦と葡萄酒、様々のアラビア風の衣類多量、銅、錫、珊瑚、ステュラックス、その他ムーザに送られる品々 (献納品)浮彫銀器、貨幣、馬、立像、本物の衣服 |

第30節

第31節 |

スエアグロス岬、ディオ スクーリデース(ソコトラ) 島とその産物 |

各種の亀甲、インドの「きんなば り」 |

(インドのリミュリケーやバリュガザより)米、麦、綿布、女奴隷 |

| 第32節 | オマナ湾とモスカ港、乳 香に対する神明の加護 |

乳香 | (インドより)綿布、麦、油 |

| |

|||

第36節

|

オムマナ港及びアポロ

グー港とインド、アラビア 南岸との貿易 |

(バリュガザとアラビアへ)インド

ものより劣等な真珠多量、パープ ル染料、土地特有の衣服、葡萄 酒、棗椰子、金、そして奴隷 |

(インドのバリュガザより)銅、白檀材、丸太と角(あるいはチーク材)、胡麻樹、そして黒檀、(カネーよりオムマナへ)乳香

|

| |

|||

| 第39節 | バルバリコン港の輸出 入品 |

コストス、ブデルラ、リュキオン、ナ ルドス、カルレアノス石、サファイ ア、セーレスの毛皮と綿布、生 糸、黒色インディゴ |

純良な衣服多量、不純な衣服少量、模様織の布、トパズ石、珊瑚、ステュラックス、乳香、ガラス器、銀器、貨幣、少量の葡萄酒 |

| 第49節 | バリュガザの輸出入品 | ナルドス、コストス、ブデルラ、象 牙、縞瑪瑙、瑪瑙、リュキオン、 様々の木綿、セーレスの綿布、 モロキノン、糸、長胡椒、その他、 他の商業地より運ばれた物 |

主としてイタリアの葡萄酒、ラーオディケイアーやアラビアの葡萄酒、銅、錫、鉛、珊瑚、トパズ石、純または不純な衣服、様々の種々の糸を織り混ぜた1ペーキュス幅の帯、ステュラックス、メリロートン、未精製のガラス石、サンダラケー、ステイーミ、この地方の貨幣と有利に交換される金・銀のデーナ-リウス貨幣、安価の香油少量

(献納品)高価な銀器、音楽の心得ある少年、後宮のための美少女、優秀葡萄酒、純良高価の上衣、優秀香油 |

| 第56節 | ムージリスとネルキュン ダの輸出入品 |

多量の胡椒、多量の優秀な真 珠、象牙、セーレスの絹布、ガン ゲース産のナルドス、マラバトゥ ロン、様々の透明石、金剛石、サ ファイア、様々の亀甲 |

多量の貨幣、トパズ石、純な衣服少量、様々の糸の織物、スティーミ、珊瑚、未精製のガラス石、銅、錫、鉛、少量の葡萄酒、サンダラケー、アルセニコン、水夫達のための麦 |

| 第61節 | パライシムーソドゥー(セ イロン)島岬 |

真珠、透明石、綿布、亀甲 | |

| |

|||

| 第59節 | パンディオーソ王に属す る真珠採取場、アルガル ーとその産物 |

真珠、アルガルー(綿布) | |

| 第60節 | インド東南岸の諸港とぞ の貿易関係 |

エジプトから送られる品物の大部分(インド西岸リミュリケーよりの転送品) | |

| 第62節 | マサリアーとデーサレー ネー地方、その以北の 諸族 |

多量の綿布、象牙 | |

| 第63節 | ガンゲース(ガンジス)河 とその地方の産物、クリ ューセー島(マライ半島) |

マラバトゥロン、ガンゲース産ナ ルドス、真珠、最優秀な綿布 |

|

| 第64節 | 内陸の大都ティーナ、そ の産物たる縞の貿易路 |

セーレスの羊毛、生糸と絹織物 | |

| 出所:村川堅太郎訳注『エリュトラー海案内記』、p.65-70、84、中公文庫、1993 注1) 「地方と港」は、引用書の目次見出しによる。 2) アルセニコン(雄黄)、インディゴ(インド産の染料) 、クリュソリトン(黄玉) 、コストス(カシミール産の革からとった 香)、サッペイロス(サファイアでなくラピス・ラズリ) 、サンダラケー(鷄冠石)、ステイーミ(薬品になる鉱石)、ステユラック ス(安息香)、ナルドス、ナルドス(西パンジャーブ産の木の根からとる香料)、ヒユアキントス(セイロン産宝石の一種)、 ブデルラ、ポリュミタ(花文様の糸の多い織物)、マラバトクロン(肉桂)、メリロートン(香油・薬品の原料になる植物) 、リ ュキオン(一種の灌木よりとった薬品)、レアノス石(この注釈は、岡崎敬稿「」南海をつうずる初期東西交渉」『漢とロー マ』、p.316-8、平凡社、1970による)。 |

村川堅太郎氏は、『エリュトラー海案内記』の本文を66の節に分け、それぞれに見出しを付けて翻訳している。それは、紅海西岸7節(うち、輸出入品のある節が3節、以下同じ)、アフリカ東岸11(7)、紅海東岸およびアラビア南岸16(5)、ペルシア湾岸2(1)、インド西岸22(5)、インド東岸(同以遠を含む)8(5)という構成となっている。そのうち、輸出入品のあるの節は26である(なお、港の実数としては29)。それ以外の40の節は、輸出入品のある港の後背地事情を説明する節となっている。

| 本文の記事量が多い地域はインド西岸、次いで紅海東岸およびアラビア南岸である。それらは後背地、なかでも産地事情の説明に多くの節がさかれている。また、それが多いの港は紅海西岸アドゥーリ、紅海東岸ムーザ、アラビア南岸カネー、インド西岸バリュガザ、ムージリス、ネルキュンダである。そのなかでも、インド西岸バリュガザは第41-9節に及んでおり、それに次いで紅海東岸およびアラビア南岸の港の記述が詳細である。それらに記述の力点が置かれているのは、地中海世界が東方交易品を仕入れるに当たっての、後者が伝統的な地域や港、また前者が同時代的な地域や港であったからである。 村川堅太郎氏は、個別の交易品について詳細な注釈を加えているが、全体の分析については漠たるものがある。浅香正氏は「輸出品は主としてローマ世界を対象とし、輸入品をそれぞれの地域のものおよびインド方面からの |

|

| ポイティンガー地図(セグメント12) 4世紀または5世紀前半編纂 オーストリア国立図書館蔵 |

『エリュトラー海案内記』は、それぞれの港における交易品が記述されている。その交易品が、一応単純に東から西、あるいは西から東に移動しているとみられる。その場合におけるある港の交易品は、東西への輸出地元産品、東西からの輸入地元消費品、そして東西への中継品の6種類となる。確かに、『エリュトラー海案内記』は輸出品と輸入品とを区別してはいるが、そうした詳細な区別はない。輸出品においては、地元産品か中継品かの区別はなく、その輸出先もおおむね明示されていない。ただ、輸入品については産地や輸入元がかなり明示されている。

いま新たに、村川堅太郎氏が史料の記述に従って輸出品と輸入品、献納品の別に分けた一覧表の分析を試みたところ、次のような特徴が認められた。但し、地元産品か中継品かの区別が曖昧なため、交易の品目数や件数は実情より多いとみられる。

まず、交易の品目数や件数をみると、輸出では品目51種、件数100件、輸入では71種、153件、合計では122種、253件となっている。輸出品に比べ、輸入品は品目、件数ともにかなり多い。なお、これら品目の交易量については、少量や多量といった表現がいくつかあるにとどまる。また、交易品の価格には一切ふれられていない。

交易件数が5件を上回る品目(以下、大宗品目という)は、輸出品では象牙8、亀甲5、真珠5、肉桂5、乳香5、綿布5である。胡椒、香料はそれぞれ2件にとどまるが、様々なカタカナの名称を持つ香料や薬品を積算すれば、その件数は20件を下らない。しかし、生糸や絹織物はわずかである。また、輸入品では衣服・上衣12、麦・小麦8、葡萄酒7、外套5、銀器5となっている。この葡萄酒に、イタリア産、ラーオディケイア(シリアの港)産、アラビア産といった特定銘柄を加えれば、12件となる。同様に、貨幣にデーナ-リウス貨幣を加えれば、7件となる。

輸出品と輸入品において重複する品目は、わずか綿布(輸出5:輸入5)、乳香(5:2)、肉桂(5:1)、葡萄酒(8:1)、衣服・上衣(14:1)の5種類であり、そのうち件数が多くかつ拮抗するのは綿布と乳香にとどまる。このように、輸出品と輸入品は、品目の上でほぼ截然と区別されている。

▼紅海、アフリカ、アラビアの主要交易港と交易品▼

こうした一般的な分析の上に立って、いくつかの港を取り上げ、エリュトラー海における具体的な交易状況をみてみる。それら港は交易情報が極めて詳細な、それぞれの地域の主要港あるいは指定港(後述)である。なお、作者はペルシア湾内、ペルシア湾からインダス河まで、そしてインド東岸の地域は、航海あるいは実体験していないとされる。

(1)紅海西岸

『エリュトラー海案内記』の出発点は、ローマの属領エジプトの港で、紅海最奧のミュオス・ホルモス(現アブ・シャール)やその中央のベレニーケー(現ベレニケ)である。このエリュトラー海交易の一方における始発・終着港は作者にとっては周知であるためか、その情報は皆無である。それら港には、「アンフォラにはいった葡萄酒やオリーヴ油、鉱石、ナイル河畔で生産される衣類のように、かさばったり重かったり壊れやすかったりして、駄獣や荷車による陸上輸送に適しない物は運河を経由して紅海北部を水上輸送されたのち……インド洋に出る大型船に積み替えられた」とされる(蔀前同、p.261)。

それ以遠の紅海西岸の港は非ギリシア=バルバロイの地域にあり、輸出品は象牙、亀、亀甲、香料といった地元産品で、品目数は少ない。輸入品は、エジプト、地中海、そしてインド西北部アリアーケー地方(カーティアワール半島)といった、多様な産地からの雑多な大宗・非大宗品目の産品となっている。アドゥーリ港(エリトリアのアンネルー湾)(第6節)が特に詳細であるが、それはそれらの地域が西方世界の伝統的な仕入れ地であることによる、情報の多さに基づくとみられる。

(2)アフリカ東岸

アフリカ東岸の港は、一括してアラビア南岸の「向こう側」の交易地と呼ばれる、香料産地である。輸出品は、様々な種類の香料、肉桂、乳香、象牙などの地元産品で構成されている。その一部にアラビア南岸の産品が含まれているとみられる。それに対して、輸入品は紅海西岸のほぼ同じ品目の他に、インドやアラビアから雑多な非大宗品目が持ち込まれている。

特に、インドよりアフリカ東北部への輸出品として、「通常[インド西北部の]アリーアケーとバリュガザの内地からも、これらの『向こう側の』取引地に向けて……麦、米、牛酪、胡麻油」といった生活必需品が送られて来るとされる(第14節)。なぜ嵩高な生活必需品が、しかもインドという遠隔地から、さらにインド船によって持ち込まれたのか。多くの論点を持つ交易である。

(3)紅海東岸およびアラビア南岸

これら地域は、プトレマイオス朝以来の伝統的な紅海交易地であり、また同時代的なインド洋横断交易の実質的な始発かつ終着港である。

それら地域の主要港であるムーザ港(現イエメンのモカ)は、「全体がアラビア人の船主や水夫といったような人達で溢れており、商業関係の事柄で活気を呈している。何となれば、彼らは『向う側』にもバリュガザにも、自身の船を送って取引をしているから」という(第21節)。また、カネー港(現アデン近郊)も同様であって、乳香産地であるばかりでなく、「海外の商業地、即ちバリュガザやスキュティアーやオマナや近隣のペルシスと商業取引を行っている」(第27節)。

これら港の輸出品は、没薬、乳香といった少数の品目ながら高価な地元産品とともに、他の交易地から来た中継品が上げられている。この中継品は主として東方からの産品であろう。他方、輸入品は雑多な大宗・非大宗品目の産品の他、西方の高価なあるいは豪華な献納品となっている。この献納品はインド洋横断交易を円滑に進めるためのコストであった。

アデン湾のソコトラ島であるディオスクーリデース島の住民は、「外来者で、商業のために航海して来たアラビア人やインド人や、更にヘルレーネス[ギリシア人]の混合である」という(第30節)。その島やモスカ港には、近海のムーザやカネーだけでなく、インドの南西部のリミュリケー地方や西北部バリュガザからも、交易船が来訪している(第31-2節)。それら港の輸入品として、インドからの生活必需品が上げられている。それらがインド人居留民の生活必需品だとすればもっともらしい(第30、32節)。

蔀勇造氏は、ムーザ港について「エジプト……とアフリカ東岸や北西インドの港と取引をおこなうアラブ商船の、一大センターとなっていた」というが(蔀前同、p.266)、それはカネー港やソコトラ島についても当てはまろう。

(4)ペルシア湾岸

作者が訪れていないとされるペルシア湾岸のオムマナ港(アラブ首長国連邦のアブダビ近郊)とペルシア湾最奧のアポログー港は(第36節)、わずかな地元産品がアラビアとインドに輸出され、また逆にインドから様々な木材が輸入されている。この木材の輸入はエリュトラー海交易においてかなり特殊な交易となっている。これらペルシア湾の港は、アラビア南岸のエゥダイモーン・アラビアー(アデン)港(第25節)とともに、『エリュトラー海案内記』の時代、インド・ローマ交易から後退をすでに余儀なくされた状況を示しているかのようである。

▼インドにおける主要交易港と交易品▼

| (5)インド西岸 インド西岸は『エリュトラー海案内記』のなかで最も詳細かつ具体的な部分である。主要な港は、北部のインダス河口のバルバリコン港(第39節)と、「インド資料でパールカッチャとして知られる、インド西岸の最古かつ最大の中継港であり、対西アジア貿易の大半を扱った」(ターパル著、辛島昇他訳『インド史 1』、p.106、みすず書房、1970)前同)とされるグジャラート地方のバリュガザ(現バルチ)(第49節)、そして南端部のムージリス(現コドゥンガルール)、ネルキュンダである(第56節)。バリュガザ以南のカルリエナ港に、それ以前に入港していた「ヘルレーネスの船は、護衛つきでバリュガザ」に移動させられたという(第52節)。また、ムージリスにはインド北西岸の「アリーアケー[地方]から其処に来る船やヘルレーネスの船により繁栄している」という(第54節)。 |

|

|

| インド象牙製女神 1世紀 ナポリ国立考古学博物館 |

|

バルバリコン港の輸出品は、「インダス川を通じて運び下ろされたヒマラヤ山地産の香料や、中央アジア産の貴石、さらには中央アジアを経由して、中国から転送されてきた絹や生糸である」(蔀前同、271)。バリュガザには、北方から多量な綿布などアリーアケー地方の産物が(第41節)、また東方のオゼーネーから「縞瑪瑙や瑪瑙やインド産上質綿布やモロキナや多量のありふれた綿布」、またプロクライスなどを通じてナルドス、コストス、ブデルラといった香料など、様々な産品が運び下ろされる」(第48節)。そして、「セーレス[中国]の羊毛と糸と織物[絹布]とがバリュガザへと、パクトゥラ[バクトリア]を通じて陸路で運ばれるが、またリミュリケーへとガンゲース河[ガンジス河]を通じて運ばれ」てきたという(第64節)。

こうした西方の人々が垂涎してやまない輸出品に対して、輸入品は極めて多種類のローマ、エジプト、アラビア産の絢爛豪華な大宗・非大宗品目の全品目と、多量の貨幣でもって満たされている。それを象徴するのが、バリュガザの王への献納品―「高価な銀器、音楽の心得ある少年、後宮のための美少女、優秀葡萄酒、純良高価の上衣、優秀香油」―である(第49節)。

南端部のマラバル海岸コーチン周辺のムージリスとネルキュンダにおいても(第56節)、基本的に同じであり、「多量の胡椒、多量の優秀な真珠、セーレスの絹布、マラバトゥロン[肉桂樹の葉]、様々の透明石、金剛石、サファイア、様々の亀甲」が輸出され、他方その見返りとして「多量の貨幣」などが輸入されている。

このインド南端部に関わって、蔀勇造氏は「アラブ船がインド北西部の商業地を来訪することは何度か述べられているのに、南西海岸との取引への言及がない」、「季節風に乗って往復する航路が、当時においてエジプト船によってのみ利用されていたとすると、この地を訪れた西方商人は特産品の胡椒をほぼ独占的に買い入れることによって、莫大な富を手中にしたに違いない」と強調する(蔀前同、p.274)。

『エリュトラー海案内記』の文面通りに受け取るならば、その通りであろう。しかし、すべての港についてヘルレーネス船(蔀勇造氏訳ではエジプト船)、アラビア船、インド船の入港の有無を言及しているわけではないので、それほど強調されるべきことではない。

(6)インド東岸(同以遠を含む)

| インド東岸(南端部)コロマンデル海岸における主要な港 は、カマラ、ポドゥーケー(マドラスに近くにある、ポンディリシリ ー、その南方にはアリカメードゥがある)、ソーパトゥマである (第60節)。それら港を経由した後、「航路が東に向かって曲 がる」とみなされ(第61節)、またコモリン岬が単なる岬と受け 取られたため(第58節)、それら港はマラバル海岸の南に連な っているかのような格好になっている。なお、アリカメードゥ遺 跡は20世紀半ばに発掘され、ローマ製の陶器・ガラス細工や、 倉庫・輸出品工房の跡らしき場所などが出土した。 これらの港には、「リミュリケーや北方から航海して来る」、 また「クリューセー[マレイ半島]とガンゲースとに渡航する」人 たちがいる。そして、「リミュリケーで出来たものが総て輸入さ れ、また……エジプトからいつでも運ばれる品物の大部分と、 リミュリケーから輸出され、この海岸地方を通じて供給される 品物の大抵の種類が到着する」とされる(以上、第60節)。一 言でいえば、インド大陸の最南端コモリン岬を回って、東岸と 西岸を北から南、逆に南から北かけて取り結ぶ地域間航路 (交易)が開発されており、それにマレイ航路(交易)が接続し ていたとする。 それにしたがって、それらの地域の輸出品は真珠、綿布、 象牙といったインド産品と、ガンジス河の港から中継されてき た生糸や絹布といった中国産品となっている。輸入品は、リミ ュリケー地方から中継品である。 このインド東岸の港は作者が訪れていない地域とされる。そ れは、西方の船が、後述するように、紅海西岸を母港として出 帆し、アラビア南岸経由でインド東岸にまで来るには、最良の 風を選び、それに乗ったとしても、少なくとも70日が必要とされ る。その港で積荷を売り買いした後、再び70日以上かけて帰 帆することになる。この航海日数は、季節風を利用した年1回 のインド往復の海上交易が可能となる、ぎりぎりの所要日数 であったみられる(1日平均航続距離50キロメートル)。 |

|

| ローマ陶器の破片 1世紀? ギメ美術館(フランス)蔵 |

|

|

|

| グリフィン 250 アデン国立博物館 (イエメン)蔵 |

(7)その他

これらインド南端部の東岸の港は西岸の港とともに、インド・ローマ交易あるいはエリュトラー海交易の東方における始発・終着港の交易状況を示している。インド南端部の東岸と西岸の港の節のあいだに、第57節「インド洋航海術の発達」がはさまっている(前節参照のこと)。『エリュトラー海案内記』の時代に、プリニウスのいうインド洋横断航路が第4段階に入ったことを、象徴的に示すかのごとくである。

蔀勇造氏は、南東岸の諸港について「沿岸航路をとっておこなわれる地域間交易と、ベンガル湾を横断してガンジス河口の地方や……マレー半島方面とのあいだでおこなわれる遠隔地交易の、双方のセンターとなっていた」と評価する(蔀前同、p.275)。

それはことの一面であろう。インド南端部の港は東岸、西岸を問わず、『エリュトラー海案内記』の時代において、インド・ローマ交易あるいはエリュトラー海交易の盛期におけるインド側の一大交易センターとなっていたことを、まずもって強調すべきであろう。その上で、南東岸の諸港は東方の産品を取り込む当たって有利な位置にあったというべきである。

しかし、インド東岸以遠の状況は、『エリュトラー海案内記』の作者にとっては、いまだ未知となっている。

▼『エリュトラー海案内記』=世界最初のマーケット・リサーチ▼

古代の遠隔交易品は、東方や西方の終着港からみれば、おおむね中継品である。それに対応するかのように、『エリュトラー海案内記』においては、いま上でみたように紅海やアフリカ、アラビアの港では地元の産品とインドからの中継品が、他方インドの港では地元の産品とさらに東方からの中継品が、輸出品となっている。その輸出品は地元の産品だけでなく、中継品を含んでいる。それらは西向けに輸出される、主として東方の産品がほとんどであり、ほんの一部に例外があるにとどまる。それら輸出品は輸出先でさらに中継され、最終的にアレクサンドリアを経て地中海世界に将来することになる。

他方、輸入品は輸出品に比べ、品目や件数がかなりに多い。したがって、それぞれの港が取り込んだすべての産品が記述されているかにみえるが、決してそうではない。すでに述べたように、輸出品と輸入品の品目はほぼ截然と区別されている。そのことから、輸入品はほぼもっぱら輸入地で消費される、西方あるいは東方の産品となっている。紅海やアフリカ、アラビアの港では西方と東方の産品が、他方インドの港では西方の産品が、主として輸入品となっている。それら輸入品には、さらに輸入において再び中継される産品もあったみられるが、そのことは問われていない。

『エリュトラー海案内記』の作者にとって、東方産品の買付人という立場からすれば、それぞれの港の輸出品を確認すれば事足りよう。それにもかかわらず、東方の産品ばかりでなく、西方の産品についても熱心に記録にとどめている。それが最もよく示されているのが、紅海やアフリカ、アラビアの港の記事である。そうした特徴からみて、『エリュトラー海案内記』は、まずもってエリュトラー海のそれぞれの港においてどのような西向け地元産品があるか、またどのような東方産品が取り込まれ、現実に西向けに輸出されているか。そして、その見返りとして、どのような西方、さらに東方の産品が送り込まれているかを、確認することにあったとみられる。

『エリュトラー海案内記』は、後述することを含め、一定の枠組みのもとで行われた、『エリュトラー海交易圏総合報告書』と呼べるような史料であり、世界最初のマーケット・リサーチといえるものである。

そうした『エリュトラー海案内記』が、どのように記述されたかについて、村川堅太郎氏は「その記事の大部分が筆者自身の体験と目撃に基づくこと、また作者が学者[でなく]、他の古典の記事とは截然と異なる特色を有している」とする(村川前同、p.23)。蔀勇造氏も同じであって、「他の古典」は「しばしば古い情報と新しい情報、事実と伝聞・噂の類いが混在している……それにたいして、『案内記』は、著者自らの実体験に基づいて記述がなされている」とする(蔀前同、p.251)。なお、「他の古典」とはストラボン『地誌』、プリニウス『博物誌』、プトレマイオス『地理学』をいう。

このような実体験説を多くの論者が、何らの疑問を抱くことなく支持している。しかし、その内容、特に後背地事情を説明する節の内容からみて、実体験だけでいとも簡単に記述しうるようなものではない。いま、作者が海上交易人とし、自分の船で航海したものとする。その場合、かれの船は一定の母港と最終目的港を持ち、それら2つの港で基本的な積み卸しを行い、いくつか港に立ち寄って副次的な積み卸しを行ったであろう(避難港は除外する)。

そこで決定的なことは、古代においてインド洋の季節風を利用する帆船は、年1回しか航海できないことである。いま、『エリュトラー海案内記』に示されている29の港のすべてに寄港するためには、10年にわたって異なる副次的な港に、毎年2.5港も立ち寄ることではじめて達成される(始発・終着の2港+2.5港*10年=27港)。それぞれの港とその後背地の、それなりに正確な情報をうるには、その港に幾度か寄港する必要があろう。古代において、同一の作者が10年間以上も、海上交易に従事するとは到底考えられない。5年も続けていれば、大金持ちになって陸に上がっていようし、またそれまでに一稼ぎできなければ、とうの昔に破綻していよう。

かれは、すでにみた記述の精粗からみて、海上交易人として、一方ではアラビア南岸のムーザやカネーを、他方ではインド南西岸のバリュガザやムージリス、ネルキュンダを、主たる積み卸し港として、数年間、航海していたことは確かであろう。しかし、それ以外の港については、ほとんど寄港しなかったのではなかろうか。その寄港しなかった港や地方は、それらを訪れた海上交易人から聞き取りして記述したとみられる。それでも、作者が寄港して記述したとするなら、富裕な海上交易人に庇護された調査員が、何隻かの船を乗り換えながら航海し、それを取りまとめたかである。その場合であっても、聞き取りは避けられない。

『エリュトラー海案内記』の主要な港の記述は作者の実体験に基づくとしても、それ以外はおおむね他の実体験者からの聞き取りといえる。さらにいえば、前節でみたような「エリュトラー海監督官」などが一定の枠組みにしたがって、多数の海上交易人に聞き取りを行い、それを取りまとめたものかもしれない。それは大量の交易情報をかなり迅速に収集しうる手段である。それら情報が、どのようなメディアを通じて公表されたかどうかはもとより不明であるが、原本にあってはランダムに並べられていたに違いない。それが写本において順序よく並べ替えられたとみられる。

▼エリュトラー海における交易品の性格▼

村川堅太郎氏は、インドなどの「南海からエジプトにもたらされた商品は、殆どすべて生活必需品以外のものであった……アフリカの象牙、亀甲、アラビアの乳香、インドの胡椒、宝石、真珠、木綿織物、及びインドを通じてシナから来た生糸、絹織物、これらが当時の南海貿易の大宗だった」、「地中海方面の人々をして、万里の波涛を蹴って東方に出動させたものは、『輸出』よりも先ず東洋物貨の『輸入』であった」という(村川前同、p.70、71)。

また、山崎元一氏は「インドからの輸出物としては、胡椒をはじめとする香辛料、宝石、真珠、象牙細工、上質綿布、剣などの鉄製品、愛玩(あいがん)動物、中国産の絹、およびアフガニスタン方面から西インドの海岸に運ばれたトルコ石、ラピス・ラズリなどがある。ローマ帝国領からは、ぶどう酒、オリーブ油、珊瑚(さんご)、ガラス製品、陶器、銅、錫(すず)などが輸入された」とまとめる(同著『世界の歴史3 古代インドの文明と社会』、p.228、中央公論社、1997)。

これらは一般的な解説である。ここで、いくつかの交易品について注目してみる。イタリア産やシリア産などの葡萄酒が、アラビアやインドに輸出されている。山崎元一氏にあっては、ローマ領からの輸出品の第1位に掲げている。しかし、そのほとんどの受入れ港において、「少量」という限定が付けられている。ただ、アフリカ東岸のラプタ港には「少なからぬ量の葡萄酒」が輸入されたとされるが、「これは商業用ではなくて原住民との友好関係維持に充てるため」とされる(第17節)。

このように、地中海交易とは違って、葡萄酒がエリュトラー海交易の大宗交易品とは到底みなしえない。さらに、オリーブ油も葡萄酒とともに地中海の主要産品であるが、山崎元一氏の指摘にかかわらず、『エリュトラー海案内記』において交易品としてはまったく登場しない。

それ以外では、地中海産などの珊瑚がインドに輸出されている。それはインドに産出しないことから、「インド人が、ちょうど地中海方面の婦人が真珠を喜ぶごとくに、珊瑚を貴ぶ」とされる(村川前同、p.71)。エジプトやフェニキアのガラス器も選好された。また、インドにはスペイン産やキプロス産の銅や、錫、鉛が輸入されている。それらもインドに産出せず、宝石や真珠と交換されたとされる。それとは逆に、インドの鉄や鋼鉄が紅海東岸に持ち込まれている。これら金属が量的に多かったとは思えないが、ベースカーゴ(底荷)の一部であったかもしれない。

村川堅太郎氏は、いままで述べた主としてインドに持ち込まれた葡萄酒、珊瑚、銅、錫、鉛といった交易品以外の大部分は「エジプト産であった。ローマ帝国内で最も富める、この地方は南海貿易に於ても最も多くの商品を提供している。……その手工業品の輸出は顕著である」という(村川前同、p.73)。その後の時代に輸出されるようになったパピルスの記載がないことに注目している。それはこの時代に南インドが歴史時代に入ったという事情が反映していよう。

他方、ローマ帝国の人々が渇望した中国の生糸や絹布、綿布の交易路について、すでに引用したが、その仕出地である「ティスの地方へは、容易には到達することが出来ない」(第64節)と書かれている。しかし、村川堅太郎氏は「マライ半島を廻って海路で運ばれたものではない。それは、この頃まではシナと南海の交通のいまだ盛んでなかった」と注釈する(村川前同、p.75)。

なお、麦・小麦や米は、輸入品のなかで件数が多い品目である。それらが、インドからアフリカ東岸やアラビア南岸へそれなりの量、またエジプトからアラビア南岸へ少量が、輸出されていたことになっている。一種のベースカーゴとして輸送されることがあっても、本格的な穀物輸送として行われたようにはみえない。

さらに、奴隷はアフリカ東岸からエジプトへ、インドからアラビア南岸へ、ペルシア湾からインドやアラビア南岸へ、そして多分エジプトやアラビアからインド(この場合、少年少女)へ送られている。件数としては少ないが、エリュトラー海規模において奴隷交易が盛んに行われ、東方から西方へはともかく、その逆の奴隷交易は相当な規模であったのではないか。

▼エリュトラー海における交易収支バランス▼

ローマ帝国がインドやアラビアから取り込んだ交易品は多種多様であり、かつ高価な奢侈品ばかりである。それに比べ、ローマ帝国がインドやアラビアに持ち込んだものは高価なものばかりではなく、その支払い不足に様々な貨幣が当てられていた。アラビアのムーザやインドのバルバリコン、バリュガザ、ムージリスにデーナーリウス貨幣(古代ローマの小額の銀貨)など持ち込まれており、特にムーザやムージリスにおいては「多量の貨幣」、バリュガザにおいては「この地方の貨幣と有利に交換される」と特記されている。

そうしたことから、プリニウスは『博物誌』のなかで「最も少なく見積っても、毎年インドとセーレスとアラビア半島とは、1億セーステルティウスを我が帝国から奪い去る」(12:18:84)とか、「如何なる年にも、インドが我が国より5000万1億セーステルティウスを吸収して、我々のもとで100倍に売らるる物貨を送り返さぬことなし」(『博物誌』6:26:101)とか、嘆かせることとなったと紹介する(村川前同、p.77)。こうした東方産品が多様かつ高価であるのに対して西方産品がおおむね貧弱かつ廉価であり、その結果として西方が東方に対して輸入超過となることは、古代から近世まで続くことになる。

ローマ貨幣のインドにおける出土状況には特徴があり、北インドにおいてはその東西交易にかかわらず、ローマ金貨はわずかしか出土しない。その程度のほどは明らかではないが、交易の規模が小さかったからではない。それら流入金貨はクシャーナ領内で鋳直され、クシャーナ金貨として発行されたからであるとされる。そのクシャーナ金貨の重量はローマのアウレリウス金貨に従っていた。他方、南インドではそのまま貨幣としてだけでなく、金塊として交換されたという。

|

|

|

|

|

|

| 74年ウェスパシアヌスが発行 |

1世紀ドミティアヌスが発行 |

2世紀頃カニシュカが発行 |

|||

▼エリュトラー海をめぐる海上交易人とその船▼

|

エリュトラー海交易に参入していた人々が、ヘルレーネス人(蔀勇造氏にあってはエジプト人)、アラビア人、そしてインド人であるとしても、海上交易人の顔はほとんど見えてこない。それら人々が、それぞれの港における関わりはそれなりに示されているが、それとて曖昧である。そうしたことは、逆説ながら海上交易人が『エリュトラー海案内記』を書いたからであるかもしれない。 それら3つの海上交易人が鼎立しながら、エリュトラー海交易に参入していたことであろう。そのなかで、インド洋横断の交易に最も積極的であったのは、ヘルレーネス人(エジプト人)であったことは争えない。その場合、インド北西部よりもインド南端部へ、アクセスすることが急であったとみられる。アラビア人は、インド北西部を伝統的な最終港とした沿岸航海から大きく逸脱することがなく、したがってインド南端部には食い込まなかったかもしれない。北西部のインド人はその裏返しであったとみられる。それに対して、いわば新興の交易港となった南端部のインド人は、ヘルレーネス人(エジプト人)と同じような性向をみせ、インド洋横断の交易に乗り出したかもしれない。 |

| 示すコイン 1-2世紀? 大英博物館蔵 |

|

『エリュトラー海案内記』には、船に関する記事は少なくない。そのうち港内船や沿岸航行船については型式について説明があるが、ヘルレーネス人(エジプト人)、アラビア人、そしてインド人がどのようなインド洋横断船を用いたかについては、何も答えてくれない。アフリカ東北部には、インド北西部の「アリーアケーとバリュガザの内地からも……わざわざこれらの取引地に向け航海するが、また或る者は沿岸航行に際して、偶たま出会う品々を自分のと引換えに買い入れる」(第14節)、遠洋航海船と沿岸航行船との区別があることが示される。なお、そこには沿岸航行船の交易のありようが一部示されている。 インド南東部の諸港には、南西部の「リミュリケー[地方]まで陸地に沿うて航行する、この地方特有の船と、また別にサンガラと呼ばれ、非常に大きな独木舟を繋ぎ合わせたものもある。[ベンガル湾を]クリューセー[マレイ半島]とガンゲース[ガンジス河]とに渡航するのはコランディオポンタといい、極めて大型である」とある(第60節)。ここでも2種の船が登場する。遠洋航海船のコランディオポンタについて、村川堅太郎氏は「シナのジャンクのようなもの」と解説する(村川前同、p.268)。それに対して、山本達郎氏はこの名称はサンスクリット語で「対岸行きの船を意味する」という(同 |

| 1世紀のエジプトの船という 出所:蔀前出、p.259 |

蔀勇造氏も、「珍しいローカルなタイプの船への言及はいくつかあるが、肝心の彼らが乗り込んだ船にかんする記事はまったくない。これは要するに、西方人……に馴染みのある地中海タイプの船が、エリユトラー海でも使用されたためであろう……のちのイスラーム時代にみられるように、アラビア南西岸の港で、紅海航行用の船とインド洋航行用の大型船とのあいだで、船荷の積み替えがおこなわれた形跡はない」と述べる(蔀前同、p.276)。なお、地中海タイプの船は紅海において建造されたとするが、それではアラビアの船はどんな型であったのか。それにふれることがない。

紅海において、フェニキア時代から地中海タイプの船が持ち込まれていたことや、ベレニーケーの遺跡からその種のような船が描かれた土器片が発見されたということからみて、前段はもっともらしい。しかし、後段については大いに疑問がある。前節で詳しくみたように、プトレマイオス朝の東方交易は紅海交易を超えることができず、アラビア人のインド洋沿岸交易に大きく依存していた。その際、プトレマイオス朝の船は紅海の入り口まで出向いて東方産品を仕入れていた。

『エリュトラー海案内記』の時代になって、エジプト在住の冒険的な西方の交易人が自らインド洋横断交易に乗り出したことであろう。そうであっても、アラビア人やインド人の交易人はインドから仕入れてきた東方産品をエジプトまでは持ち込まず、紅海入り口やアラビア半島沿岸の港において、西方の交易人が持ち込む地中海の産品や貨幣と交換するという、伝統的な中継あるいは積み替え交易は続いていたであろう。これがエリュトラー海における基本的な交易形態であったとみられる。このアラビア南西岸の港における船荷の積み替えは、イスラーム時代になってから始まったわけではない。

なお、エリュトラー海交易の担い手については、▼若干のまとめ▼において再説する。

▼『エリュトラー海案内記』の航海、港、危険情報▼

エリュトラー海の航海は、季節風の関係から、毎年定まった時期に行われたとされる。それは「今日のインド洋及び紅海の季節風に照してかんがえると、紅海では夏季には北西風が吹き、冬季には東風と東南風が吹くのでこれを利用したものであり、インド洋では4月から10月半にかけて南西の季節風があり、11月-3月には北東風があり、しかも1月がとくに強くかつ正確に吹くため」である(村川前同、p.52)。

エジプトから紅海西岸アドゥーリ港へは、おおむね「1月から9月の間に、即ちテュービの月[12月27日から1月25日]からトートゥの月[8月29日から9月27日]……[少なくとも]9月頃にエジプトを出航するのが適当の時期」とする(第6節)。それと同じような書き方で、アフリカ東岸へはエピ-ピの月[6月25日から7月24日](第14節)、また紅海東岸ムーザ港へはトートゥの月とする(第24節)。アラビア海岸は無視され、インドの諸港の節において同じであって、インド西岸バルバリコン港やバリュガザ港へは「エピーピの頃に出航する。この風によって航海は危険ではあるが船足が速くかつ短くてすむ」とする(第39節)。インド東岸ムージリスとネルキュンダについても、まったく同じである(第56節)。

『エリュトラー海案内記』にあっては、エジプト、さしあたってミュオス・ホルモスかべレニーケーかの港から、紅海やアフリカ東岸向けはテュービの月からトートゥの月までに、またインド向けは少なくともエピ-ピの月までに、出帆しろというにとどまる。そして、インドからの帰帆適期については、一切ふれない。このように航海適期はなぜか取って付けたような記述となっている。

そのため、プリニウス『博物誌』の「紅海岸のべレニーケーを盛夏の候に出航して、30日にしてアラビア南岸のオケーリス或はカネ一に着き、それからヒッパロスの風を利用して40日間大洋を横ぎり、インド西南岸のムージリスに至るとある」(6:26:104)、逆に「インドをエジプト暦のテュービの月(12月27日より1月25日まで)の初かまたは次のメクヒルの月の第6日までに、即ち今日の暦では1月中に出航し、バルテュルニウス(南風)によりインド洋を横断し、紅海ではアフリカスと呼ばれる南西風或は南風に乗り、エジプトに帰るのが常であった」(6:26:106)という、かなり具体的な記述が紹介されることになる(村川前同、p.51-2)。

ただ、プリニウスが帰航に利用した風をバルテュルニウスとしたのは誤りとされ、「往路、帰路ともに紅海の口からインド西北部の港に向う場合は、ほぼ順風に乗って行けたわけであるが、プリーニウスの伝える最も新しい段階たる紅海-インド西南部のコースに在っては、往復とも風を斜に受けて船を操らねばならなかったはずである」と補足される(村川前同、p.52)。

なお、紅海最奧から出口まで、同出口からペルシア湾入口、そして同入口からインド南端部までそれぞれ約2000キロメートル、紅海出口からインド南端部まで約3600キロメートルとなっている。紅海最奧から出口までが、かなり長距離であることに注意が必要である。

浅香正氏はイタリアからインドまでの輸送日数の試算を紹介し、その総日数を114日としている。それには交易日数や風待ち日数などは含むまれていない(浅香前同、p.18)。

| ローマあるいはプテオリ→アレクサンドリア アレクサンドリア→コプトス→紅海西岸ベレニーケー 紅海西岸→アラビア南岸オケーリスかカネー アラビア南岸→インド南端部ムージリス |

陸路 24日 海路 30日 海路 40日 |

| |

|

『エリュトラー海案内記』には、法定あるいは指定の碇泊地や商業地と呼ばれる港が示されている。なお、村川堅太郎氏は「碇泊」について、原語が「本来停止せる船が波に揺り動かされること」であることから、「投錨に対し錨を下さずして船を止めておくことか?」とみているが(村川前同、p.160)、そうではなく適当な訳語は「係留」であろう。

エジプトのミュオス・ホルモス港は指定された碇泊地で商業地(第1節)、紅海西岸のアドゥーリ港は法定の商業地(第4節)、紅海東岸のムーザ港は法律で定まった臨海取引地(第21節)、アラビア南岸のモスカ港は乳香の積込みに指定された碇泊地(第32節)、ペルシア湾最奧のアポログー港は法定の商業地(第35節)となっている。インドには指定港の記事がない。村川堅太郎氏は、それを記載漏れとし、インド西岸のバリュガザはアンドラ王国の、インド南端岸のムージリスはチョーラ王国の、ネルキュンダはパンディア王国の、そしてアラビア南岸のカネーはエレアゾス王国の指定港であるとしている(村川前同、p.87)。

これらが、それぞれの支配地の唯一の指定港であったかどうかは不明であるが、その地において交易は厳重に管理、監督され、輸出入税が徴収されたことであろう。そして、そうした指定港において、交易人は王あるいは支配者に献納品を納めている。その港はアドゥーリ、ムーザ、カネー、そしてバリュガザ港であった。献納品は主として金器、銀器、豪華な衣服、奴隷といった、優等な西方産品ばかりである。この献納品は、村川堅太郎氏は「輸出入税のごとき性質を帯びていた」という。そしてさらに、それらを含む港では本来的な輸出入税も支払われていたとみている(村川前同、p.85)。

秀村欣二氏は、「『交易地』の場合は商取引が行われ、『碇泊地』の場合は薪水の補給に限られるという区別」はないが、紅海沿岸の港では「王の布告またはローマと当該地域の支配者との間の条約の規定によって諸国民の交易が合法的に行われ、上記のように海関税の徴収、外人居留地の設定、警備隊や駐屯所の設置などが取り定められた」。しかし、ローマ帝国が関与しえない「それより先のアラビア、アフリカ、インドにおける現地との交渉は、地中海世界からの個々の商人の自由と努力に委ねられたと見るべきであろう」としながら、指定港などの設定は「当該地の支配者の意志だけでなく、ローマ帝国との何らかの協定を予測せしめる」と、過大に評価する(同稿「ローマ帝国とインド」『古代史講座13』、p.107、109、学生社、1966)。

『エリュトラー海案内記』は、かなりの数の航海・港湾情報を提供しているが、特にインドの港は詳細をきわめる。例えば、バリュガザ「湾は狭いので、大海から来た者にとり近づき難い。……へーローネーという険しい岩だらけの出鼻が横たわり……その辺の海流のために、また険しい岩からなる海底が錨を切り去るために、碇泊困難である。そして、たとえ一応湾の中に這入れたとしても、バリュガザのところの河の口は……低平で……何も正確には見えない」(第43節)。そこで、王の命を受けて、漁民が出迎えに来て案内する。「湾の口から……浅瀬を通じて船を操り、そして我々の船を定まった船着場を経て曳船して行く」という(第44節)。

それ以外に航路危険情報も提供する。アドゥーリ港では「入港する船は陸地からの(原住民の)襲撃のためにこの島に碇泊する」(第4節)とか、ラプタ港の近郊には「体格のすこぶる偉大な海賊どもが住んでいて、銘々その場処で自身をあたかも支配者のように」振る舞っているとか(第16節)、アラビア西岸のレウケー・コーメー港近郊では「航路を誤って迷い込むと、ひどい掠奪を受けるか、難破からは助かっても奴隷にされてしまう」とか(第20節)、カルリエナ以南の島々には海賊がいるとか(第53節)とある。

▼エリュトラー海交易の盛期と終焉▼

『エリュトラー海案内記』は世界最初のマーケット・リサーチと評価してきたが、すでにみたようにマーケット・リサーチとしても多くが欠落した内容となっている。それは無い物ねだりである。それはともかく、かなり多くの人々が『エリュトラー海案内記』を取り上げているが、本格的に分析した論考はごくわずかなようである。その最近の論考である蔀勇造氏の業績に大いに啓発され、参照・引用してきた。なお、同氏には「インド諸港と東西貿易」『世界歴史6』、岩波書店、1999という、ほぼ同じ内容の論考がある。

当面の論考はエリュトラー海交易の盛期と終焉をまとめとしている。「近年考古学者のあいだより、東アフリカやインドの遺跡から出土するローマ世界からの輸入品をみると……インド出土のローマ貨幣と同じ傾向、すなわち輸入のピークはせいぜい1世紀半ばを過ぎるまであたり」とされているという。その理由として、まずアフリカ東岸のオポーネー(第13節)と比定されるハフン岬の遺跡調査によると、ペルシア湾岸産の調理食事用の陶器は前1-後5世紀を通じて出土する。後2-3世紀になると東地中海・エジプト産の陶器はなくなり、南アジア産の陶器は少なくなるが、ペルシア湾岸産は増え続けるという。

それに基づき、2世紀以降、(1)「エジプト船がもはやアフリカ東岸の諸港に訪れなくなり」、(2)「この地方との交易は、紅海やアラビアの仲介商人を通しておこなわれ」、(3)「ササン朝[ペルシア]の積極的な対外政策の結果、インド洋でペルシア商人の勢力が強まり」、(4)「インドとアフリカのあいだを直接往来する数は減った」という解釈が与えられているという。そこで、蔀勇造氏は「このような近年の考古学の知見を総合すると、地中海世界とインド洋世界のあいだの交易は1世紀の末にはすでに衰退傾向にあり、エジプト船がインド洋各地の港を直接訪れて取引をおこなうということも、2世紀には少なくなっていた、という仮の結論が引き出せる」とする。

さらに、3世紀、「ローマ帝国にとって、この世紀は文字どおり内憂外患の時期であった。……軍人皇帝時代を迎えて政治・経済とも大いに混乱し、東方の物資への需要も減退した。……エジプトでは南からブレンミュエスという遊牧民の侵入を受け、余儀なく国境線を後退させた。この……衰えに乗じて、紅海経由のインド航路の主導権を握り、インド洋の商権をめぐってササン朝と競い合ったのがエチオピアのアクスム王国であった」(以上、蔀前同、p.286-7)。

この蔀勇造氏のエリュトラー海交易の盛期と終焉に関する見解は通説をくつがえす。従来、アウグストゥスからコンスタンチヌス一世(在位311−37年)に至る諸帝の治世に、インドからの使節が到来したと年代記等に記録されていることが取り上げられ、その間「ローマ帝国とインドとの公的交渉が持続しており、ローマ帝国の存在自体が南海・インド貿易を援護する役割を果たしていた」とし(秀村前同、p.109)、また長沢和俊氏は「幾多の変遷があったにしても、ローマ帝国とインドとの外交と貿易が、4世紀間にわたって持続したことを示しているのである」と述べる(長沢前同、p.39)。こうした推察には疑問が多い。

インドとの交易は、プトレマイオス朝以来、エジプトの民間人によって、自らがインドの諸王に献納することで行われてきた。その時、ローマの皇帝の名において西方の産品を献納したかも知れない。その交易は、あくまで東方の産品を求めてやまない、西方人の買い手交易として行われていた。したがって、インドの諸王が東方の産品を売りたいがために、ローマの皇帝に使節を派遣するようなことはありえない。

インドからの使節といったものは、属領エジプトの商人たちがローマの皇帝に表敬することで、そのインド交易を維持しようとしたものであろう。その際、インドの産品を献納したであろうが、それを皇帝の威光にひれ伏すインド諸王からの使節かのように記録したものとみられる。また、次節で明らかになるが、ローマとインドとの交易の盛期は、アウグストゥス帝以降、約150年くらいとされている。

ローマは、3世紀末「ディオクレティアヌス帝(在位284-305年)によって帝国の再建がなされた。東方の物産への需要もかなり回復した。しかし、いったん失われた紅海の制海権とインド航路の主導権が、回復されることはなかった。4-6世紀の史料によれば、インドやスリランカに行こうとする西方人は、アクスムの港アドウーリまで赴いて、そこでアクスムかインドの船に乗り換えねばならなかったという。

1世紀の末か2世紀には揺るぎはじめていた『案内記』の世界は、3世紀には完全に過去のものとなり、その後再現されることはなかった。エリユトラー海(という名もなくなるが)における交易の主導権は、この海域に住む人々の手にもどったのである」という(蔀前同、p.288)。

▼若干のまとめ▼

これらは新鮮で興味深い指摘ではある。われわれは、『エリュトラー海案内記』という希有な史料に魅惑され、思い入れする。しかし、それがエリュトラー海交易の世界のうち、どの部分を表現しているかについて見極める必要がある。それが表現していない部分については自ずと補足しなければならない。それが手に余るものであることを認めた上で、最後に指摘しておきたいことがある。それはエリュトラー海交易の担い手についてである。

『エリュトラー海案内記』に思い入れし、またインドにおける「ローマ人居留地」の遺跡を喧伝されると、その海上交易においてエジプトあるいは西方の交易人(や船)が、アラビア人やインド人と対等あるいはかれらを凌駕して活躍したかのように受け取る向きが多いが、はたしてそうだったのか。そのエジプトあるいは西方の交易人の出自さえ明らかにされていない。それらは地中海において海上交易に携わってきた様々な地域の人々で構成されていよう。そのなかの冒険的な人々がエリュトラー海のインド横断交易に、何らかのかたちで乗り出したことは否定する必要はない。

しかし、その進出以前におけるエリュトラー海交易の担い手はアラビア人、そしてインド人であったこともまた否定しょうもない。その場合、西方の交易人は紅海の東西沿岸やアラビア沿岸、そして「向こう側」の東アフリカ沿岸に出向いて、先発者あるいは先駆者のアラビア人、次いでインド人から東方産品を買い付けていたとみられる。この中継交易は、西方の交易人が直接にエリュトラー海のインド横断交易に乗り出すようになっても、継続したとみられる。

まずもって、エリュトラー海交易の主たる担い手はそのはじめから最後までアラビア人であった。その交易が活発になるにつれて、インド人、それに遅れて西方の交易人が参入したといえる。西方の交易人も後発者として直接乗り出すわけであるが、その場合の方法は単に自分の船を漕ぎ出すだけではなく、むしろその手始めは特にアラビア人の船に乗り込んでインドに出掛け、かれらの船の一部あるいは全部を借りる方法でもって参入したとみられる。そして、西方の交易人のなかから、インドに居留するものも現れる。

それによって、浅香正氏がいうように「ローマがアラビア半島の南端まで進出したため、今までインドとの交易を独占していたアラビア人は大きな打撃を受け、ローマは最早仲介者なしに東方への交易業者としての地位を確立することができたのである」(浅香前同、p.18)。その海上交易が盛期を迎え、経験が蓄えられるなかで、『エリュトラー海案内記』が編纂されたのであろう。しかし、ストラボンによれば「アラビア人の大部分は小売商人か輸出入商である」が、プリヌウスニスに従えば「驚くべきことに、アラビアの全人口は半ば商業、半ば盗賊として生活する」とされ、極めて手強かった(村川前同、p.82)。

エリュトラー海交易の盛期は前1-後1世紀であるが、その時、「紅海の制海権」と「インド航路の主導権」が、ローマ帝国にあったとすることができるかどうか。前者については確かにそうであったであろうが、後者については蔀勇造氏という西方の交易人である「エジプト船に乗り込んだギリシア人商人……のエリュトラー海への進出によって、それまでこの海域で活動していたアラブやインドの商船が排除されたわけでは決してなかった」ことと認めているように(蔀前同、p.275)、それがアラビア人にあったわけでも、ローマ帝国にあったわけではないであろう。少なくともアラビア人を排除していれば目立った争いが起きたに違いない。

その後、すなわち2世紀以降、西方の交易人による交易は衰退したようである。その要因としてササン朝ペルシアの商人の勢力が強まったことが上げられる。それによって、「エジプト船に乗り込んだギリシア人商人」にとっては、かれらのエリュトラー海交易はネーミングとともに終焉を遂げたかもしれないが、それ自体がなくなったわけではない。ただ、エリュトラー海交易は西方の交易人が参入する以前の状態に戻ったともいえる。そのもとでも、初期のように西方の交易人はアラビア、ペルシア、そして「アクスムかインドの船」に便乗して交易を続けていたし、すべての交易人にとって地中海世界がエンド・ユーザーであったことにはかわりなかった。

ローマ帝国が「紅海の制海権とインド航路の主導権」の回復に腐心した様子がないのは、いまみたようにエリュトラー海交易の基幹的な部分をないしているインド洋横断交易において、それに占める西方の交易人のシェアがそれほど大きいものではなかったこと、また紅海やアラビアの沿岸、広くエリュトラー海交易を制圧下に入れようとする勢力が育った東アフリカの沿岸において、伝統的な中継交易に大幅に依存することになったとしても、従来通り、東方産品を間違いなく入手できたからである。

なお、地中海世界に対するエリュトラー海交易のもう一方の側の始発・終着点であるインド、そして東方世界の古代史と、そのもとでどのような海上交易が展開されてきたかについては、次節で取り上げる。

エジプトのミュオス・ホルモス港は指定された碇泊地で商業地(第1節)、紅海西岸のアドゥーリ港は法定の商業地(第4節)、紅海東岸のムーザ港は法律で定まった臨海取引地(第21節)、アラビア南岸のモスカ港は乳香の積込みに指定された碇泊地(第32節)、ペルシア湾最奧のアポログー港は法定の商業地(第35節)となっている。インドには指定港の記事がない。村川堅太郎氏は、それを記載漏れとし、インド西岸のバリュガザはアンドラ王国の、インド南端岸のムージリスはチョーラ王国の、ネルキュンダはパンディア王国の、そしてアラビア南岸のカネーはエレアゾス王国の指定港であるとしている(村川前同、p.87)。

これらが、それぞれの支配地の唯一の指定港であったかどうかは不明であるが、その地において交易は厳重に管理、監督され、輸出入税が徴収されたことであろう。そして、そうした指定港において、交易人は王あるいは支配者に献納品を納めている。その港はアドゥーリ、ムーザ、カネー、そしてバリュガザ港であった。献納品は主として金器、銀器、豪華な衣服、奴隷といった、優等な西方産品ばかりである。この献納品は、村川堅太郎氏は「輸出入税のごとき性質を帯びていた」という。そしてさらに、それらを含む港では本来的な輸出入税も支払われていたとみている(村川前同、p.85)。

秀村欣二氏は、「『交易地』の場合は商取引が行われ、『碇泊地』の場合は薪水の補給に限られるという区別」はないが、紅海沿岸の港では「王の布告またはローマと当該地域の支配者との間の条約の規定によって諸国民の交易が合法的に行われ、上記のように海関税の徴収、外人居留地の設定、警備隊や駐屯所の設置などが取り定められた」。しかし、ローマ帝国が関与しえない「それより先のアラビア、アフリカ、インドにおける現地との交渉は、地中海世界からの個々の商人の自由と努力に委ねられたと見るべきであろう」としながら、指定港などの設定は「当該地の支配者の意志だけでなく、ローマ帝国との何らかの協定を予測せしめる」と、過大に評価する(同稿「ローマ帝国とインド」『古代史講座13』、p.107、109、学生社、1966)。

『エリュトラー海案内記』は、かなりの数の航海・港湾情報を提供しているが、特にインドの港は詳細をきわめる。例えば、バリュガザ「湾は狭いので、大海から来た者にとり近づき難い。……へーローネーという険しい岩だらけの出鼻が横たわり……その辺の海流のために、また険しい岩からなる海底が錨を切り去るために、碇泊困難である。そして、たとえ一応湾の中に這入れたとしても、バリュガザのところの河の口は……低平で……何も正確には見えない」(第43節)。そこで、王の命を受けて、漁民が出迎えに来て案内する。「湾の口から……浅瀬を通じて船を操り、そして我々の船を定まった船着場を経て曳船して行く」という(第44節)。

それ以外に航路危険情報も提供する。アドゥーリ港では「入港する船は陸地からの(原住民の)襲撃のためにこの島に碇泊する」(第4節)とか、ラプタ港の近郊には「体格のすこぶる偉大な海賊どもが住んでいて、銘々その場処で自身をあたかも支配者のように」振る舞っているとか(第16節)、アラビア西岸のレウケー・コーメー港近郊では「航路を誤って迷い込むと、ひどい掠奪を受けるか、難破からは助かっても奴隷にされてしまう」とか(第20節)、カルリエナ以南の島々には海賊がいるとか(第53節)とある。

▼エリュトラー海交易の盛期と終焉▼

『エリュトラー海案内記』は世界最初のマーケット・リサーチと評価してきたが、すでにみたようにマーケット・リサーチとしても多くが欠落した内容となっている。それは無い物ねだりである。それはともかく、かなり多くの人々が『エリュトラー海案内記』を取り上げているが、本格的に分析した論考はごくわずかなようである。その最近の論考である蔀勇造氏の業績に大いに啓発され、参照・引用してきた。なお、同氏には「インド諸港と東西貿易」『世界歴史6』、岩波書店、1999という、ほぼ同じ内容の論考がある。

当面の論考はエリュトラー海交易の盛期と終焉をまとめとしている。「近年考古学者のあいだより、東アフリカやインドの遺跡から出土するローマ世界からの輸入品をみると……インド出土のローマ貨幣と同じ傾向、すなわち輸入のピークはせいぜい1世紀半ばを過ぎるまであたり」とされているという。その理由として、まずアフリカ東岸のオポーネー(第13節)と比定されるハフン岬の遺跡調査によると、ペルシア湾岸産の調理食事用の陶器は前1-後5世紀を通じて出土する。後2-3世紀になると東地中海・エジプト産の陶器はなくなり、南アジア産の陶器は少なくなるが、ペルシア湾岸産は増え続けるという。

それに基づき、2世紀以降、(1)「エジプト船がもはやアフリカ東岸の諸港に訪れなくなり」、(2)「この地方との交易は、紅海やアラビアの仲介商人を通しておこなわれ」、(3)「ササン朝[ペルシア]の積極的な対外政策の結果、インド洋でペルシア商人の勢力が強まり」、(4)「インドとアフリカのあいだを直接往来する数は減った」という解釈が与えられているという。そこで、蔀勇造氏は「このような近年の考古学の知見を総合すると、地中海世界とインド洋世界のあいだの交易は1世紀の末にはすでに衰退傾向にあり、エジプト船がインド洋各地の港を直接訪れて取引をおこなうということも、2世紀には少なくなっていた、という仮の結論が引き出せる」とする。

さらに、3世紀、「ローマ帝国にとって、この世紀は文字どおり内憂外患の時期であった。……軍人皇帝時代を迎えて政治・経済とも大いに混乱し、東方の物資への需要も減退した。……エジプトでは南からブレンミュエスという遊牧民の侵入を受け、余儀なく国境線を後退させた。この……衰えに乗じて、紅海経由のインド航路の主導権を握り、インド洋の商権をめぐってササン朝と競い合ったのがエチオピアのアクスム王国であった」(以上、蔀前同、p.286-7)。

この蔀勇造氏のエリュトラー海交易の盛期と終焉に関する見解は通説をくつがえす。従来、アウグストゥスからコンスタンチヌス一世(在位311−37年)に至る諸帝の治世に、インドからの使節が到来したと年代記等に記録されていることが取り上げられ、その間「ローマ帝国とインドとの公的交渉が持続しており、ローマ帝国の存在自体が南海・インド貿易を援護する役割を果たしていた」とし(秀村前同、p.109)、また長沢和俊氏は「幾多の変遷があったにしても、ローマ帝国とインドとの外交と貿易が、4世紀間にわたって持続したことを示しているのである」と述べる(長沢前同、p.39)。こうした推察には疑問が多い。

インドとの交易は、プトレマイオス朝以来、エジプトの民間人によって、自らがインドの諸王に献納することで行われてきた。その時、ローマの皇帝の名において西方の産品を献納したかも知れない。その交易は、あくまで東方の産品を求めてやまない、西方人の買い手交易として行われていた。したがって、インドの諸王が東方の産品を売りたいがために、ローマの皇帝に使節を派遣するようなことはありえない。

インドからの使節といったものは、属領エジプトの商人たちがローマの皇帝に表敬することで、そのインド交易を維持しようとしたものであろう。その際、インドの産品を献納したであろうが、それを皇帝の威光にひれ伏すインド諸王からの使節かのように記録したものとみられる。また、次節で明らかになるが、ローマとインドとの交易の盛期は、アウグストゥス帝以降、約150年くらいとされている。

ローマは、3世紀末「ディオクレティアヌス帝(在位284-305年)によって帝国の再建がなされた。東方の物産への需要もかなり回復した。しかし、いったん失われた紅海の制海権とインド航路の主導権が、回復されることはなかった。4-6世紀の史料によれば、インドやスリランカに行こうとする西方人は、アクスムの港アドウーリまで赴いて、そこでアクスムかインドの船に乗り換えねばならなかったという。

1世紀の末か2世紀には揺るぎはじめていた『案内記』の世界は、3世紀には完全に過去のものとなり、その後再現されることはなかった。エリユトラー海(という名もなくなるが)における交易の主導権は、この海域に住む人々の手にもどったのである」という(蔀前同、p.288)。

▼若干のまとめ▼

これらは新鮮で興味深い指摘ではある。われわれは、『エリュトラー海案内記』という希有な史料に魅惑され、思い入れする。しかし、それがエリュトラー海交易の世界のうち、どの部分を表現しているかについて見極める必要がある。それが表現していない部分については自ずと補足しなければならない。それが手に余るものであることを認めた上で、最後に指摘しておきたいことがある。それはエリュトラー海交易の担い手についてである。

『エリュトラー海案内記』に思い入れし、またインドにおける「ローマ人居留地」の遺跡を喧伝されると、その海上交易においてエジプトあるいは西方の交易人(や船)が、アラビア人やインド人と対等あるいはかれらを凌駕して活躍したかのように受け取る向きが多いが、はたしてそうだったのか。そのエジプトあるいは西方の交易人の出自さえ明らかにされていない。それらは地中海において海上交易に携わってきた様々な地域の人々で構成されていよう。そのなかの冒険的な人々がエリュトラー海のインド横断交易に、何らかのかたちで乗り出したことは否定する必要はない。

しかし、その進出以前におけるエリュトラー海交易の担い手はアラビア人、そしてインド人であったこともまた否定しょうもない。その場合、西方の交易人は紅海の東西沿岸やアラビア沿岸、そして「向こう側」の東アフリカ沿岸に出向いて、先発者あるいは先駆者のアラビア人、次いでインド人から東方産品を買い付けていたとみられる。この中継交易は、西方の交易人が直接にエリュトラー海のインド横断交易に乗り出すようになっても、継続したとみられる。

まずもって、エリュトラー海交易の主たる担い手はそのはじめから最後までアラビア人であった。その交易が活発になるにつれて、インド人、それに遅れて西方の交易人が参入したといえる。西方の交易人も後発者として直接乗り出すわけであるが、その場合の方法は単に自分の船を漕ぎ出すだけではなく、むしろその手始めは特にアラビア人の船に乗り込んでインドに出掛け、かれらの船の一部あるいは全部を借りる方法でもって参入したとみられる。そして、西方の交易人のなかから、インドに居留するものも現れる。

それによって、浅香正氏がいうように「ローマがアラビア半島の南端まで進出したため、今までインドとの交易を独占していたアラビア人は大きな打撃を受け、ローマは最早仲介者なしに東方への交易業者としての地位を確立することができたのである」(浅香前同、p.18)。その海上交易が盛期を迎え、経験が蓄えられるなかで、『エリュトラー海案内記』が編纂されたのであろう。しかし、ストラボンによれば「アラビア人の大部分は小売商人か輸出入商である」が、プリヌウスニスに従えば「驚くべきことに、アラビアの全人口は半ば商業、半ば盗賊として生活する」とされ、極めて手強かった(村川前同、p.82)。

エリュトラー海交易の盛期は前1-後1世紀であるが、その時、「紅海の制海権」と「インド航路の主導権」が、ローマ帝国にあったとすることができるかどうか。前者については確かにそうであったであろうが、後者については蔀勇造氏という西方の交易人である「エジプト船に乗り込んだギリシア人商人……のエリュトラー海への進出によって、それまでこの海域で活動していたアラブやインドの商船が排除されたわけでは決してなかった」ことと認めているように(蔀前同、p.275)、それがアラビア人にあったわけでも、ローマ帝国にあったわけではないであろう。少なくともアラビア人を排除していれば目立った争いが起きたに違いない。

その後、すなわち2世紀以降、西方の交易人による交易は衰退したようである。その要因としてササン朝ペルシアの商人の勢力が強まったことが上げられる。それによって、「エジプト船に乗り込んだギリシア人商人」にとっては、かれらのエリュトラー海交易はネーミングとともに終焉を遂げたかもしれないが、それ自体がなくなったわけではない。ただ、エリュトラー海交易は西方の交易人が参入する以前の状態に戻ったともいえる。そのもとでも、初期のように西方の交易人はアラビア、ペルシア、そして「アクスムかインドの船」に便乗して交易を続けていたし、すべての交易人にとって地中海世界がエンド・ユーザーであったことにはかわりなかった。

ローマ帝国が「紅海の制海権とインド航路の主導権」の回復に腐心した様子がないのは、いまみたようにエリュトラー海交易の基幹的な部分をないしているインド洋横断交易において、それに占める西方の交易人のシェアがそれほど大きいものではなかったこと、また紅海やアラビアの沿岸、広くエリュトラー海交易を制圧下に入れようとする勢力が育った東アフリカの沿岸において、伝統的な中継交易に大幅に依存することになったとしても、従来通り、東方産品を間違いなく入手できたからである。

なお、地中海世界に対するエリュトラー海交易のもう一方の側の始発・終着点であるインド、そして東方世界の古代史と、そのもとでどのような海上交易が展開されてきたかについては、次節で取り上げる。