�z�[���y�[�W�� |

�ڎ��ɖ߂� |

| |

�����͕����ƒ��]�����A�n�̕����ƑD�̕�����

�@�A�W�A�ɂ����āA����A�W�A�͂Ƃ������A�C����Ղ��Љ�o�ϊ�ՂƂ��Đ�߂�n�ʂ́A�ߑ������܂Ń��[���b�p�ɔ�גႢ���̂��������B���ꂪ���Ɍ����Ȓn�悪���A�W�A�ł������B�����X���͋ߑ�܂Ōp������B����͂��̒n��̋ɂ߂Ē����ɂ킽���Ĕe�����ł����������̑��l�ɂ���B

�@���������́A�l�啶���̂P�Ƃ��āA���̕����Ɠ����悤�ɁA���͂Ƃ����͐��ɔ��˂���B���̉��͗���ɂ́A�Ñ㍑�ƂƂ��ĉāA�u�A���Ɏn�܂�A�t�H�퍑�̎�����o�āA���ؒ鍑�Ƃ����`�E�����������Ă����B���̂��߁A�����̗��j�����͗���̗��j�Ƃ��ċL�q����A����ȊO�̒n��͂����ɋ��͂Ȑ������������ꂽ�ꍇ�͂Ƃ������A�����ނˌy������Ă����B����͓��R�̐���s���ł����邪�A���ؒ鍑�Ƃ��Ă̐`�E���������炵�����ʓI�Ȓn���ςɊ�Â����̂ł������B

�@�����ɂ́A�k���̉��͂̈ȊO�ɓ암�ɒ��]�i�g�q�]�j������A���̒��]�����͉��͕����ɐ��삯����j���������Ƃ��āA�ߔN���ڂ���Ă���B����2�̕����n��́u��D�k�n�v�ƕ\�������Ă����B���������������́A�O139�N�����́w�y��q�x�đ��т́u�i�k���m�j�Ӑl�n�n�j�փj�V�e�A�i����m�j�z�l�n�M�j�փi���v�ɂ͂��܂�B���i���i���́A������u�n�̕����ƑD�̕����v���邢���u��镶���Ə悹�镶���v�Ƃ��������t�ɓǂݑւ���i�����w�n�̕����ƑD�̕����x�A�l�����@�A1996�j�B

�@���]�͒����ő嗬��i�S��6300��Ұ�فj�������Ă���A���ꂪ�ւȂ�u��D�v�͊�{�I�ɐ�D�ł���A�܂�����𑀂�̂͐�l�ł���B�v�̎���ƂȂ��āA�u��D�v���C�D�ƂȂ�A�C�l�ɑ�����邱�ƂƂȂ�B���]�͌��͓��V�i�C���L�����Ă���B�����ł́A�×��A���]�̉�����Ƃ������A���Ȃ킿�ؓ�ɂ����ĊC����Ղ����������B����͉ؖk�̉��͗���̐�������݂�A�����ɂ����鐶�Ƃɂ����Ȃ������ł��낤�B

�@���]�Ȗk�ɊC����Ղ����������킯�ł͂Ȃ��B�z�g�`�M���́A�����̑v��ɂ͂��܂�C������́A�u�k�݊͟C�p���璷�]�͌��A�Y�B�p���ɂ����Ă̊C���k�m�A�A�q�H�͍��D�A���D�ƒ��Ԃ�k���i�k��j�A�����ďM�R����L���ɂ�����C����m�A�A�q�D�͑�^�^���D�i�W�����N�j�A���D�ƒ��Ԃ�썆�i���j�v�ɂȂ�Ƃ��A�u�����̊C�����͓��ł͖k�����A�v�Ȍ�ł͂����ɂ͓썆���̂Ȃ��œ������v�Ƃ����B�����āA�Ñ�̖k�m���u���������C���͒��N�����̐l�����A�݊C�̐l�����A���^�̊C���i�m12���I�̊C���n���ɂȂǂ��܂ށj�A�ɓ���R���̊����A���{�����̏M���ł���v�Ƃ����i���e�u�`�s�_�v�w�A�W�A�̂Ȃ��̓��{�j�R�@�C��̓��x�Ap.3�A9�A������w�o�ʼn�A1992�j�B

�@�Ȃ��A��ʂɁA�k�m�͐�C�ł���A�W�����N�ɂ͍��ʂ̊댯�����܂Ƃ����B�����A��m�͑�^�W�����N�ɓK�����Ǎ`�Ɍb�܂�Ă������A�w��ɎR��������A�������Ⓑ�]�̐�i�n�Ƃ̃A�N�Z�X�Ɍ�������̂��������B

���ږ�āA�ѕ��S��鰂ւ̈�g�𑗂遥

�@�Ñ㒆���ɂ����āA���]����ɏ��߂Ė����c�����̂́A�]�h�ȑh�B�ɓs�Ƃ������ƁA���]�ȏ����ɓs���߂��z�ł���B�����̓V�i�C�ɖʂ������X�ł���A�t�H����i�O770-403�j�A���]��������₻��ȓ�̒n��i�]��j���x�z���Ă�������̎����ɁA���z�͉��͗���̏���ɂ��D���Ƃ����Ȃ����͂������A�C����ՂɎ��g���ƂɂȂ��Ă���B���̎��Ԃ͒肩�ł͂Ȃ��B

�@�O3���I�A�`�́A���͕���������ΕӋ��̒��]��������荞��ŁA1�̎x�z�̈�Ƃ��钆���鍑��z���B�����ɁA����ɂȂ��钆���ƂȂ�A�͂��߂Đ��E�ɒm���邱�ƂƂȂ������Ƃ̈Ӌ`�͔��ɑ傫���B�`�͗l�X�ȊO�����s���Ă���A���{�Ƃ̊ւ��ł͎n�c��i�݈ʑO221-10�j�������h�����m����B

�@���̌�A���i�O���A�O202-��8�j���������邪�A�`�Ƃ͈���Č��t�ʂ�̒鍑�̐���z���B���́A���ӂ̐������͂ɒ��v�����A����Ɏ݈ʂ������Ĕˍ��Ƃ��A���鍑�ɕ��������鍑�ۓI�ȃ��x���̍����̐����m�������B���̍����̐��̂��ƂŁA��V�i�C�Ⓦ�V�i�C�ɂ����āA���v���Ղ������ɂ����C����Ղ����W���A�����Ɠ���A�W�A�A�C���h�m�A�����Ēn���C�́A�C���̃V���N���[�h�ɂ���Č���邱�ƂƂȂ����B�����A�C����Ղ͏]�O�ɂ������āA���Ƃ̊Ǘ��̂��Ƃɒu������B

�@�������A������220�N�㊿���ŖS�����鰐W��k������ɓ���A589�N�@����������܂ŕ�����ԂƂȂ�B���̊ԁA�]��̊J�����i�݁A�����o�c�ƂƂ��Ɏ�H�ƁA���Ƃ����������W����B�������ƂŁA��V�i�C�ɖʂ��Ă������A���W�A�v�A�āA���A�Ȃǂ̊C����Ղ́A������Ƃ͈���đ��ʓI�ɔ��W�����Ƃ݂��邪�A�j���ɖR�����B

�@���̎���ɓ����Ă悤�₭�A���A�W�A�Ƃ����Ă��ʼnʂĂ̓��{�⒩�N���A���E���j����ɓo������B�O108�N�A�O���̕���͉q�����N��łڂ��āA���N�k���Ɋ��l�S��ݒu����B���̂����y�Q�S�������̓��̑����ƂȂ�B���̊y�Q�S�ɁA�퐶����̓��{���g�߂𑗂����Ƃ����B����������57�N�ɂ͘`�̓z(��)���̎g�҂��㊿�̗��z��K���B����ɑ��āA������i�݈�25-57�j�́A�w�㊿���x���Γ`�ɂ��A����(���ϓz������)��^�����Ƃ����B�܂��A107�N�ɂ��㊿�Ɉ�g���A����160�l����������ł���B���̌�A���N�̊y�Q�S�͗ɓ��̌������̎x�z����Ƃ���ƂȂ�A���̓����3���I�����������đѕ��S�ƂȂ�B

|

|

| ���2.3�Z���`�A�d��108�O���� �����s�����ّ� |

|

�@�O������A�ؖk���x�z����鰁i220-265�j�͊y�Q�E�ѕ��S������������A����Ή������B���������239�N�ƁA���̌㐔���ɂ킽��A�הn�䍑�̏����ږ�Ă͑ѕ��S�o�R��鰂ւ̈�g����B�הn�䍑�́A�w鰎u�x�`�l�`���A��g�𑗂��Ă���30������1�ł������B�����ƑΗ����Ă���鰂́A�u�e鰘`���v�Ƃ����̍��̓����������^���ĕ��������������łȂ��A�u���F�̒����R���v������������āA�ږ�Ắu�`���嗐�v������x�����Ă���B

�@�הn�䍑�̍v�[�i�Ɖi�͎��̒ʂ�ł���B�הn�䍑�͍����Ȃ��̂������o���A���؈���Ȃ��̂������Ă���B���ꂪ�����B�ȏ��������̒��v���Ղ̎��Ԃł������B�Ȃ��A���̌�5���I�ɂȂ��āA�`�̌܉����쒩�̍�������B

�@�הn�䍑�̍v�[�i�Ɖi�͎��̒ʂ�ł���B�הn�䍑�͍����Ȃ��̂������o���A���؈���Ȃ��̂������Ă���B���ꂪ�����B�ȏ��������̒��v���Ղ̎��Ԃł������B�Ȃ��A���̌�5���I�ɂȂ��āA�`�̌܉����쒩�̍�������B

| |

�@238�N(�i��2�A���ۂ͌i��3)6���A�ږ�Ă͑�v�̓�Ă�ѕ��S�ɔh�����A鰂̓V�q(����)�ɉy���ƒ��v��\���łĂ����B�ѕ��S����̗��Ă͎g�҂ɁA��Ă��鰂̓s�̗��z�܂ňē��������B

�@����12���ɁA�V�q�͔ږ�Ă� �@�u�e鰘`���ږ�Ăɏق���B �@���܂��͂͂���v�̓�ĂƓs�s���������킵�A�j���̐���(�Z�p�z��)�ƔǕz�����サ�Ă����B���܂��̒��F�����Ƃ������v���A�e鰘`���Ƃ��Ď����̂����������������B�S����ɕt���ĂƂǂ��邩�炤���Ƃ�Ȃ����B���������肳���A��V���ƂƂ̂��Ȃ����B�g�҂�2�������̘J���˂��炢�A���ꂼ��Ɋ��E�Ɛ��̂���������������B �@�ԗ�Ƃ��āA�Ԓn倗����l�̋сA�k�݂̈���(�����)���l�̖џ�(��������)�A�[�g�̕z�E���̕z����������B�܂��A���ʂɍ��n�̋啶�сA�הljؕ��l�̖џ��A�����A����8���A5�ڂ̓��A����100���A�^��A���O(���)����������B �@�A�������獑���̎҂����ɂ݂��A���������܂�����������ł��邱�Ƃ��悭�m�点�Ȃ����v�Əق����B �@240�N(���n��)�S����̋|���͎g�҂����킵�A����ُ̏��ƈ����`���ɂƂǂ��A�����ƌ���A���A�����A�ѕ��Ȃǂ����������B�`���͏�\�����Ċ��ӂ̌��t���ׂ̂��B �@243�N�A�`���͈ɐ��˂�t���8�l�̎g�҂��������āA�����A�`�сA�Ԑ̌��A�Ȉ߂�Z�|�Ȃǂ����サ���B �@245�N�A����͘`�̓�Ăɑѕ��S�o�R�ʼn��F�̒����R�������������B �@247�N�A�S����̉��ł����{�ɂ��Ă����B�ږ�Ă͂��Ƃ��Ɠ�ɂ����z���̒j���̔ږ�|�Ăƒ�����邢�B�`���͍ڎz�G�z��ѕ��S�ɔh�����Ă��̐틵����Ă����A�ƁB �@�����ŁA�����͍Ǒ����j(�n����)�̒�����h�����A����ُ̏��ƒ����R�����Ăɂ������A��z���⓮�h�����`�̏����ɞ�����������A�ږ�Ăɂ��������悤���@�����B |

| �o���FMicrosoft Encarta Encyclopedia 2001�A�����F����S�w�]��鰎u�`�l�`�x�A�Y�R�t�o�ŁA1987 |

�������̐A�������A��^�͑��C�A�����̔ɉh��

�@�����������v���Ղł͂Ȃ��A�A�������Ɋւ���j��������B�����������̂��̂ŁA�����̑D�c�͑O3���I�����̎R�������̖��גn����o�`���ē��Ɍ������B���̏�q�́w�j�L�x�y��t�R���`�̋L�q�ɂ��u���j��3000�l�v�Ƃ���B�܂��A230�N�A���̑����i�݈�222-52�j�̖������āA���R�q���E�������̑D�c�́u�C�ɕ����сA�ΏB����ј��B�����߂āv�o�q�����B���̕��c���w�O���u�x�����ɂ́u�b�m���l�v�Ƃ���B�����D�c�����{�ɏ㗤�������ǂ����͊m�F�ł��Ȃ��B���ꂪ�m�F�ł�����̂́A��҂̑D�c�Ɍ��邱��53�N�A�킪���̉��_�V�c��14�N�\�������ŖS�i280�j��3�N�\�A�`�̎n�c��̖���Ǝ��̂���|�����i�Z�ʉ��j�ɗ������āA���{���ɋA�������u127���̐`���v�ł���B

�@�����C�㉓���Ɏg��ꂽ�D�̐���傫���͕s���Ȃ���A���̉����K�͂͂��Ȃ�傫���B���̊C�㉓���Ɋ֘A�Â��Ĥ���i���i���́w�Î��L�x��w���{���I�x��������u�_�������R�Ɨގ��_�𑽂����v�Ƃ���B���̑D�c���u�����D�c�ł��������ƁA�܂��A���Ȃ�̐퓬�\�͂����������l����i���A���������đD�̐������Ȃ��Ȃ������v�Ƃ��āA���́u�D�Ɛl�̐��ʂ��A��L�`�n�c�����������̂���|�����̗������A���l�W�c�̋K�͂Ɠ���ɍl���Ă悢�Ǝv���܂����A���̓����D�c�̑��D�Z�p�Ȃ����C���̍q�s�A�G�Ƃ̐퓬�̋Z�p�Ȃǂ��A���ׂČÑ㒆���̑D�̕����Ɋw�ł��낤���Ƃ��K�R�I�ɐ�������܂��v�Ƃ����i���i�O���Ap.50-1�j�B

�@����́A���{�̓����҂������̕����A���҂���R���Z�p��`������A�����p���ĊC�H�����x�z�̈���g�傳�������Ƃ�A�z������B

�����āA611�N�ȍ~�A������3��ɂ킽��킢���͂��߂�B�����Ƃ̐킢���^�͂̑��C������āA�����ƍ��y�͔敾���A�@�͑�^�͂𗘗p���邱�Ƃ��Ȃ��A�ŖS����B

�@618�N�A���c(����)�i�݈�618-626�j���A������s�ɂ��ē������Ă�B���̗̓y�͊��𗽂��傫���ƂȂ�A�����̃C�X���[���鍑�Ɲh�R�����鍑�ƂȂ����B�Ȃ��ł��A����7���I�㔼�A�x�g�i�������t�G�n���Ɉ���s��{��u���ăx�g�i���̖k�������x�z���A��C�q�H���蒆�Ɏ��߂�B����ɂ��u����v���x�g�i���Ƃ��Ēm����悤�ɂȂ�B8���I������A���{�����C(�������͒��t�A698-770�j�́A���j�̗���A����s������ߓx�g�Ƃ��āA�x�g�i���ɕ��C���Ă���B

�@���̓��̎���i618-907�j�ɁA�u�ؖk�̔���n�тł̓R���M�͔̍|���L�܂�A�]��ł͕Ă̐��Y�����������B�܂��A�`���A�T�g�E�L�r�A�ȉԂȂǂ͔̍|�����y���A�n���̓s�s��_���ł����Ƃ�����ɂȂ����B����ɁA�����f�Ղ��������A���ォ��̓C�����n�̏��l�����N�_�̑���������ŃI�A�V�X�s�s���������A�C�ォ��̓A���u�̃C�X���[�����l�̏��D[����͒����ō���D�ƌĂ����_�E�ł���]���C���h�m���ւāA620�N���L�B�Ȃljؓ쉈�C�̍`�s�ɗ��q�����B����͗a�������n���}�h���S���Ȃ�12�N�O�ł������

�@�@������́A���R�̂��ƂƂ��ē���A�W�A�ɊS�������605�N�їW�i�x�g�i���암�j�ɕ��������A607�N�ɂ͐ԓy���Ɏg�߂��o���Ă���A�܂����N�A�������i��p���A�������s���j�ɒ��v�����߂Ă���B�����āA611�N�ȍ~�A������3��ɂ킽��킢���͂��߂�B�����Ƃ̐킢���^���̑��C�ɂ���āA�����ƍ��y�͔敾���A�@�͑�^�͂𗘗p���邱�Ƃ��Ȃ��A�ŖS����B

�@618�N�A���c(����)�i�݈�618-626�j���A������s�ɂ��ē������Ă�B���̗̓y�͊��𗽂��傫���ƂȂ�A�����̃C�X���[���鍑�Ɲh�R�����鍑�ƂȂ����B�Ȃ��ł��A����7���I�㔼�A�x�g�i�������t�G�n���Ɉ���s��{��u���ăx�g�i���̖k�������x�z���A��C�q�H���蒆�Ɏ��߂�B����ɂ��u����v���x�g�i���Ƃ��Ēm����悤�ɂȂ�B8���I������A���{�����C(�������͒��t�A698-770�j�́A���j�̗���A����s������ߓx�g�Ƃ��āA�x�g�i���ɕ��C���Ă���B

�@���̓��̎���i618-907�j�ɁA�u�ؖk�̔���n�тł̓R���M�͔̍|���L�܂�A�]��ł͕Ă̐��Y�����������B�܂��A�`���A�T�g�E�L�r�A�ȉԂȂǂ͔̍|�����y���A�n���̓s�s��_���ł����Ƃ�����ɂȂ����B����ɁA�����f�Ղ��������A���ォ��̓C�����n�̏��l�����N�_�̑���������ŃI�A�V�X�s�s���������A�C�ォ��̓A���u�̃C�X���[�����l�̏��D[����͒����ō���D�ƌĂ����_�E�ł���]���C���h�m���ւāA620�N���L�B�Ȃljؓ쉈�C�̍`�s�ɗ��q�����B����͗a�������n���}�h���S���Ȃ�12�N�O�ł������

�@�s�̒����͐l��100���������A�C�X�����鍑�̃A�b�o�[�X���̓s�o�O�_�b�h�ƂȂ�ԍ��ۓs�s�����Ĕɉh�����v�i�u�����v�AMicrosoft Encarta Encyclopedia 2001�Q�Ɓj�B

�����@�g�A�����g�ɂ�钩�v���ՁA�����đ��

�@�@�Ⓜ�����������ƁA���A�W�A�̍��X�͂قڒ����Ɍ��g�𑗂��č�������A���w���𑗂荞�ށB�`�́A607�N�Ȍ�A���@�g��4-6��قǔh������(�t���@�g1��)�B���̔h���q�H�͖k�H�ł���A���N�����������݂�k�サ�A�ɓ������̖k����|�[�C�i�݊C�j�����f�����ƍl�����Ă���B����ɑ����āA�����g��630�N����894�N�ɂ�����20���悳��A16��h�������B���̂����������ʂ������̂́A�킸��9��ɂƂǂ܂�i�t�̓��g8��j�B

�@�����g�̑D�c�́u�l(���)�̑D�v�Ƃ�������4�ǂō\������A��g�A���g�A�����A�^���𐳎��Ȍ����g�ߒc�Ƃ��A��g���Ƃ��Ēm��D��(�D�c��)�A�D�t(�D��)��D����Ǝt(���ǒ�)��Ə�(������)����蒷�����A���̑��Ɏj��(���L)����A��t�����(�y�m)����w���炪���悵���B���̏��q���́A�Ő�����717�N557�l�A732�N594�l�A752�N��500�l�Ƃ��������ł������B�������A��������{�̌��g�̋K�͂́A���N�����ɔ�ׂ�A���Ȃ菬���������B

�@�����g�D�͌����ď����ȑD�ł͂Ȃ��B�������A���̍\���⌚���ɂ��Ă͊�{�I�ɕs���ł������A��q���邱�Ƃ���݂āA����炪���{�������Ƃ��Ă��V���D�Ⓜ�D�̖͕�D�ł������ł���

�@������g�̖ړI�́A���{�����v���邱�Ƃō��ۓI�Ȓn�ʂ��m�ۂ��A�����Đ�i�̒m���╶���������A�邱�Ƃɂ������B�����A����ꂽ�����́A�����g���������v�f�Ղɂ��i��A����炪�������Ƃ߂����̂���łȂ��A���̑����͓��s�������w���◯�w�m�����N�������Ĕ����W�߂����̂ł������B���{�́A�@�Ⓜ�ɖ{�i�I�Ɉ�g�𑗂邱�Ƃɂ���āA���x�Ȓ��ؕ��������߂Ƃ������E�����Ɩ{�i�I�ɐڐG���邱�ƂƂȂ����B

�@�����������v���Ղł͂Ȃ��A�A�������Ɋւ���j��������B�����������̂��̂ŁA�����̑D�c�͑O3���I�����̎R�������̖��גn����o�`���ē��Ɍ������B���̏�q�́w�j�L�x�y��t�R���`�̋L�q�ɂ��u���j��3000�l�v�Ƃ���B�܂��A230�N�A���̑����i�݈�222-52�j�̖������āA���R�q���E�������̑D�c�́u�C�ɕ����сA�ΏB����ј��B�����߂āv�o�q�����B���̕��c���w�O���u�x�����ɂ́u�b�m���l�v�Ƃ���B�����D�c�����{�ɏ㗤�������ǂ����͊m�F�ł��Ȃ��B���ꂪ�m�F�ł�����̂́A��҂̑D�c�Ɍ��邱��53�N�A�킪���̉��_�V�c��14�N�\�������ŖS�i280�j��3�N�\�A�`�̎n�c��̖���Ǝ��̂���|�����i�Z�ʉ��j�ɗ������āA���{���ɋA�������u127���̐`���v�ł���B

�@�����C�㉓���Ɏg��ꂽ�D�̐���傫���͕s���Ȃ���A���̉����K�͂͂��Ȃ�傫���B���̊C�㉓���Ɋ֘A�Â��Ĥ���i���i���́w�Î��L�x��w���{���I�x��������u�_�������R�Ɨގ��_�𑽂����v�Ƃ���B���̑D�c���u�����D�c�ł��������ƁA�܂��A���Ȃ�̐퓬�\�͂����������l����i���A���������đD�̐������Ȃ��Ȃ������v�Ƃ��āA���́u�D�Ɛl�̐��ʂ��A��L�`�n�c�����������̂���|�����̗������A���l�W�c�̋K�͂Ɠ���ɍl���Ă悢�Ǝv���܂����A���̓����D�c�̑��D�Z�p�Ȃ����C���̍q�s�A�G�Ƃ̐퓬�̋Z�p�Ȃǂ��A���ׂČÑ㒆���̑D�̕����Ɋw�ł��낤���Ƃ��K�R�I�ɐ�������܂��v�Ƃ����i���i�O���Ap.50-1�j�B

�@����́A���{�̓����҂������̕����A���҂���R���Z�p��`������A�����p���ĊC�H�����x�z�̈���g�傳�������Ƃ�A�z������B

| �@589�N�A�@���Ăђ����ꂷ��B���� ����鍑�̏ے��́A����i�݈�581-604�j �ƁA��������i�݈�604-618�j�������̖L ���ȍ]��Ɛ����E�R���̒��S�n�̉ؖk�� ���ԁA��^�͂C�������Ƃł���B��^ �͓͂�k�ɒ����A�C�́A���́A�̉́A ���]�A�K���]�Ƃ����A5�̑�͐�̗��� �����ԁA���E�Œ��̉^�͂ł���i�k�̖k �������̍Y�B�܂őS����1800km�A��60 Ұ�فj�B����́A�Ȍ�A�����o�ς̑哮 ���ƂȂ�B���̑�^�͂ɂ���āA�C�̃V�� �N���[�h�͎�s�̗��z�ɒ������邱�Ƃ�A �܂����̃V���N���[�h�Ƃ��ڑ����A���[�� �V�A�嗤�ɏz���H���z����邱�Ƃ� �Ȃ����B �@�@������́A���R�̂��ƂƂ��ē���A�W �A�ɊS�������605�N�їW�i�x�g�i���� ���j�ɕ��������A607�N�ɂ͐ԓy���Ɏg�� ���o���Ă���A�܂����N�A�������i��p ���A�������s���j�ɒ��v�����߂Ă���B |

|

| �o�T�F�g���͒��w���E�j�x�A�����Њ� |

�@618�N�A���c(����)�i�݈�618-626�j���A������s�ɂ��ē������Ă�B���̗̓y�͊��𗽂��傫���ƂȂ�A�����̃C�X���[���鍑�Ɲh�R�����鍑�ƂȂ����B�Ȃ��ł��A����7���I�㔼�A�x�g�i�������t�G�n���Ɉ���s��{��u���ăx�g�i���̖k�������x�z���A��C�q�H���蒆�Ɏ��߂�B����ɂ��u����v���x�g�i���Ƃ��Ēm����悤�ɂȂ�B8���I������A���{�����C(�������͒��t�A698-770�j�́A���j�̗���A����s������ߓx�g�Ƃ��āA�x�g�i���ɕ��C���Ă���B

�@���̓��̎���i618-907�j�ɁA�u�ؖk�̔���n�тł̓R���M�͔̍|���L�܂�A�]��ł͕Ă̐��Y�����������B�܂��A�`���A�T�g�E�L�r�A�ȉԂȂǂ͔̍|�����y���A�n���̓s�s��_���ł����Ƃ�����ɂȂ����B����ɁA�����f�Ղ��������A���ォ��̓C�����n�̏��l�����N�_�̑���������ŃI�A�V�X�s�s���������A�C�ォ��̓A���u�̃C�X���[�����l�̏��D[����͒����ō���D�ƌĂ����_�E�ł���]���C���h�m���ւāA620�N���L�B�Ȃljؓ쉈�C�̍`�s�ɗ��q�����B����͗a�������n���}�h���S���Ȃ�12�N�O�ł������

�@�@������́A���R�̂��ƂƂ��ē���A�W�A�ɊS�������605�N�їW�i�x�g�i���암�j�ɕ��������A607�N�ɂ͐ԓy���Ɏg�߂��o���Ă���A�܂����N�A�������i��p���A�������s���j�ɒ��v�����߂Ă���B�����āA611�N�ȍ~�A������3��ɂ킽��킢���͂��߂�B�����Ƃ̐킢���^���̑��C�ɂ���āA�����ƍ��y�͔敾���A�@�͑�^�͂𗘗p���邱�Ƃ��Ȃ��A�ŖS����B

�@618�N�A���c(����)�i�݈�618-626�j���A������s�ɂ��ē������Ă�B���̗̓y�͊��𗽂��傫���ƂȂ�A�����̃C�X���[���鍑�Ɲh�R�����鍑�ƂȂ����B�Ȃ��ł��A����7���I�㔼�A�x�g�i�������t�G�n���Ɉ���s��{��u���ăx�g�i���̖k�������x�z���A��C�q�H���蒆�Ɏ��߂�B����ɂ��u����v���x�g�i���Ƃ��Ēm����悤�ɂȂ�B8���I������A���{�����C(�������͒��t�A698-770�j�́A���j�̗���A����s������ߓx�g�Ƃ��āA�x�g�i���ɕ��C���Ă���B

�@���̓��̎���i618-907�j�ɁA�u�ؖk�̔���n�тł̓R���M�͔̍|���L�܂�A�]��ł͕Ă̐��Y�����������B�܂��A�`���A�T�g�E�L�r�A�ȉԂȂǂ͔̍|�����y���A�n���̓s�s��_���ł����Ƃ�����ɂȂ����B����ɁA�����f�Ղ��������A���ォ��̓C�����n�̏��l�����N�_�̑���������ŃI�A�V�X�s�s���������A�C�ォ��̓A���u�̃C�X���[�����l�̏��D[����͒����ō���D�ƌĂ����_�E�ł���]���C���h�m���ւāA620�N���L�B�Ȃljؓ쉈�C�̍`�s�ɗ��q�����B����͗a�������n���}�h���S���Ȃ�12�N�O�ł������

�@�s�̒����͐l��100���������A�C�X�����鍑�̃A�b�o�[�X���̓s�o�O�_�b�h�ƂȂ�ԍ��ۓs�s�����Ĕɉh�����v�i�u�����v�AMicrosoft Encarta Encyclopedia 2001�Q�Ɓj�B

�����@�g�A�����g�ɂ�钩�v���ՁA�����đ��

�@�@�Ⓜ�����������ƁA���A�W�A�̍��X�͂قڒ����Ɍ��g�𑗂��č�������A���w���𑗂荞�ށB�`�́A607�N�Ȍ�A���@�g��4-6��قǔh������(�t���@�g1��)�B���̔h���q�H�͖k�H�ł���A���N�����������݂�k�サ�A�ɓ������̖k����|�[�C�i�݊C�j�����f�����ƍl�����Ă���B����ɑ����āA�����g��630�N����894�N�ɂ�����20���悳��A16��h�������B���̂����������ʂ������̂́A�킸��9��ɂƂǂ܂�i�t�̓��g8��j�B

�@�����g�̑D�c�́u�l(���)�̑D�v�Ƃ�������4�ǂō\������A��g�A���g�A�����A�^���𐳎��Ȍ����g�ߒc�Ƃ��A��g���Ƃ��Ēm��D��(�D�c��)�A�D�t(�D��)��D����Ǝt(���ǒ�)��Ə�(������)����蒷�����A���̑��Ɏj��(���L)����A��t�����(�y�m)����w���炪���悵���B���̏��q���́A�Ő�����717�N557�l�A732�N594�l�A752�N��500�l�Ƃ��������ł������B�������A��������{�̌��g�̋K�͂́A���N�����ɔ�ׂ�A���Ȃ菬���������B

�@�����g�D�͌����ď����ȑD�ł͂Ȃ��B�������A���̍\���⌚���ɂ��Ă͊�{�I�ɕs���ł������A��q���邱�Ƃ���݂āA����炪���{�������Ƃ��Ă��V���D�Ⓜ�D�̖͕�D�ł������ł���

| �����A�����ł����Ă��Ȃ��Ă��A���Ȃ�̐��̂������w�����邢�͗p�D�����̂łȂ����Ƃ݂����B���̍Ō�ƂȂ������a�����g�͐V���D��9�Ǘp�D���āA839�N�ɋA�����Ă���B���̒��~��A���������m�͉~�����͂��ߐ��l���s���A��A�V���D�ɏ�D���Ă���B���a�����g���O��ɤ���ɕ{�͐V���^�D��6�nj��������Ƃ����B �@�����g�̍q�H�́A�����ނˉ����哇�≫���Ȃǂ̓쐼�������瓌�V�i�C�����f����쓇�H���A�ܓ����瓌�V�i�C�����f�����H�����Ƃ����B�G�ߕ��̒m����m��Ȃ���G�߂�������o�������B�܂��A�C��������邾���̑D�̂ɂȂ��Ă��Ȃ������B�t���⋭���C���̂��ߓ�j�Y�����A���ҁE�s���s���҂����o�����B�����Ƃ������������̂͂��悻�������������B |

|

| |

| |

�m����n�@���Q�L��(�ւ���̂Ђ�Ȃ�)���A�����g�����Ƃ���733�N(�V��5)4���o���̑�9�������g�D(4�D)�Œ������킽��A6�N��ɟ݊C(�ڂ������A698-926)�̋q���Ƃ��Ȃ��ċA���A�V�c�ɉy��(��������)�����Ƃ��́u�����{�I(���傭�ɂق�)�v�̋L���ł���B

�@�o������1�N���734�N10���ɋA�����悤�Ƃ���2�D������B���̂Ƃ��A��8�������g�D�ŗ��w���Ă����g���^��(���т̂܂���)�ƌ���(����ڂ�)�͑���2�D�ɂ̂��Ă���A�A�����͂������B�L���͂��̌�A�݊C�o�R�ŋA������܂�5�N�ɂ킽������o�����A���̂��Ƃ�������Ă���B�����ɑ������4�D�́A���NjA���ł��Ȃ������B �m������{���n�@(�V��11�N(739))11��3���A���Q���b�L�����V�c�ɉy�������B�L���͂�����ȑO�̓V��5�N(733)�A������g�̑�����^�l�L���̈�s�ɂ������ē��ɂ킽�����B��6�N10���A�C���������ċA�����邱�Ƃɂ���A4�D�����{�ɂނ��ē����ɑh�B(���A�����]�h��)���o�q�����B �@�������A�����܂��\�����������ė���Ȃ�ɂȂ����B�L���̏�����D�Ƃ��̏��115�l�͛��č��k�C���h�V�i�������암�̗їW(�`�����p)�Ƃ�ꂽ���́A����ɓ�ɂ������Ƃ�����l�ɕY�������B �@�Y�������A���ɂ������Ă��ɂƂ炦���Ă��܂����B����̒��ɂ́A�E���ꂽ��A���S�����҂��������B���̂����A90�]�l�̏����Ꮑk�M�a�̈��l�ɂ������Ď��S�����B�L����4�l�����������̂тāA���ĉ��ɑΖʂ��邱�Ƃ��ł����B����ŐH�Ƃ����������Ĉ����ɂ����ꂽ�B �@�V��7�N�ɂȂ��āA���̋ԏB�k���A�����L���s��������l�ɏZ��ł�����Đl�����č��ɂ���Ă����B���̂��ŁA�Ђ����ɑD�ɏ悹�Ă��炢���č����łāA���ɂ킽�����B �@���œ��{�̗��w���̈��{�����C�Ɉ����A���̂ĂŁA���̒���ɟ݊C�o�R�œ��{�A���������|��\�������B�c��k���@�A�݈�712-56�l�͂���������A�D�ƐH�Ƃ��������ďo�������邱�ƂƂ����B �@�V��10�N3���A�o�B�k���A�����R���ȁl����o�q�����B5���A�݊C�̗̈�ɂ�����ƁA���傤�ǟ݊C���̑�Ԗm�݈�737-93�n�����{�Ɏg�҂�h�����悤�Ƃ��Ă����̂ŁA�݊C�̑D�ƂƂ��ɓ��{�ւƂނ������B �@�������A�q�C���ɟ݊C�̈�D���g�Q�ɂ���ē]�������B��g����v����40�l���M�����Ă��܂��A�L����͂̂������l�X���Ђ����ďo�H���ɓ��������B |

| �o���FMicrosoft Encarta Encyclopedia 2001�A�����F�w�V�����⍑�j��n�x |

�@���{�Ɠ��Ƃ̊W�͎g�߂̉��������ł͂Ȃ��A���Ԑl�̎����Ղ����Ȃ�̒��x�s��ꂽ�B752�N�A�����g�͐V���Ƃ̐ڐG������A��H���g���āA�͂��߂ĉؓ�̖��B�ɓ����Ă��邪�A������O�シ��u8���I�̔�����A���B�d���Ă̒������ԏ��D����O�̒l�Ó����o�Ĕ����ɓ��Â��鎖�Ⴊ�����A���̂���755-63�N�̈��j�̗���ڌ����A����838�N�ɍŌ�̌����g�𑗂������{�ɂ́A�������l�̒����^���m�W�����N�n���L�^�̏�ł��Â�70�N�Ԃ�30����A������ɖK���悤�ɂȂ����v�i�z�g�`�s�_�Ap.15�j�B

�������A���A�W�A�C����Ռ��̐�����

�@���́A���܂܂łɂȂ��]��̔��W����Ղɂ��Ĕɉh�����Ƃ݂��A���̕����l���͌ӕ����邢�͐��敗�A���Ȃ킿�T�T�����y���V�A�l���ɐ��܂����Ƃ����B����͗��H�ł̓g���R�l��\�N�h�l�A�C�H�ł͐��A�W�A�Ⓦ��A�W�A�̑D�\�����D�͖����o�ꂵ�Ȃ��\�����������̂ł������B���̓s�̒����͍��ۓs�s�ƂȂ�A�l�X�ȍ��X�̌��Րl����łȂ��A�A�W�A�e�n�̒��v�g�߁A���{��V���A�݊C�̊w�m�Ȃǂ����ӂꂽ�B

�@���ɁA�쒆���̍L�B�E��B�E�Y�B�A���]���݂̗g�B�E�^�B�E�t�B�Ƃ������C�`�ɂ́A���A�W�A���C����Րl�������A�������Ă����B769�N�L�B�ɓ��`�������A�W�A�̑D���́A�Ȃ��4000�ǂ̋y�Ƃ�������������B

�@�W�C�O�D�́w����a�㓌���`�x���A748�N�Ӑ^�a��i688-763�A����̑m�A���{���@�̊J�c�j���Ō�̎��s�ƂȂ���5��ڂ̓n�����͂����āA�k�B���o�q����B���̑D�����ɂ݂܂����C�쓇�ɉ���������A750�N�ɂ���ƍL�B�ɒH����B�����Ō����`�̌��i�͎��̂悤�ł������������B�u�o�������i�k����j��3������B�Ȃ�тɞ��m���Z���B�r�ɂ͐@����A�ؖs�Ȃ������e��قȂ�B�]���A�k����A�g�z�A���ē��̔�����B���̐���m�炸�B���тɍ���E������ڂ��B�ύڂ�����̎R�̔@���B���̐[���́A6�A7��Ȃ�B�t�q���A����A�������A���A�Ԕؓ��̉������A���Z������̎�ނ���߂đ����v�B�����������ɂ͒����D�̖��͂܂������o�Ă��Ȃ��B

�@�܂��A8���I�O���A�V���m�E�d���i704-87�j�͉��H�A�C�H�ɂ���ăC���h�Ɍ����������A����͓����̔g�z�i�y���V�A�j���l�̊���Ԃ���A���̂悤�ɕ��Ă���B�u�k�g�z���́l�y�n�l���͌��Ղ������B��ɐ��C�ɔ���Ăׂē�C�ɓ���B�t�q���Ɍ����ď�����邪�A����͂�����������o���Ƃ����鏊�Ȃł���B�܂��A���č��Ɍ����ċ������B�܂��A���̒n�ɔĔ����āA�����ɍL�B�Ɏ���A���Ȏ��Ȃ̗ނ����v�Ƃ����i�ȏ�A����a�r���w�C�̃V���N���|�h�j�x�Ap.88-9�A�����V���A1989�j�B

�@�ߓx�g(�˒�)�́A�啺���ɂ���ďW�߂�ꂽ�Ӌ��h�����̎w�����ł��������A����ɐ��͂��~����悤�ɂȂ�B�����̂P�l�ł�����\�R(705-57)���j�v��(?-761)�ƂƂ���(��������\�N�h�n����)�A755-763�N���j�̗����N�����B���̌�A�ߓx�g�͓��n�̗v�Ղɂ��z�u�����B������͖���������̌�����������悤�ɂȂ�B�����āA���Ղ����Ɛ肵�A������~���Ĥ�n���R���Ƃ����Ă����B���j�̗��ɂ���č��y�͍r�p���A���ӏ����������������߁A���͋}���ɐ��ނ��Ă����B�����āA875-884�N�ɂ͔_���̔������S���Ɋg�債�ĉ����̗��ƂȂ�A���̍����̂Ȃ���907�N���͐ߓx�g�̎�S��(�ܑ����̑��c��݈�907-12)�ɂ���Ėłڂ����B

�@�����A�ߓx�g�����������Ƃ��Ď������悤�ɂȂ�ƁA���̒��v�̐��͕���Ă����B�C�X���[�����k�Ȃǂ̋��������A�M�������������ł��邪�A���j�̗��ł͐���l�A�܂������̗��ł�12���l���S�E�����B����Ȍ�A�C�X���[�����Ֆ��̑�������������P�ނ��Ă������Ƃ����B���������đւ���āA�܂��i�o�����̂��V�����l��݊C���l�����ł������B

�@���̂Ȃ��ł��A�u�V���̊C�^���v�ȂǂƌĂ�钣�ێH��A�w�q�ؑ�t�`�x�Łu�哂���q�v�E�u���{�����l�v�E�u�݊C������v�Ə̂��Ă��闛���F�E���p�o�i���{�ł͂����͓����l�Ǝ��������j���A���̖����c���Ă���B�����͍]��̊C�`�ɂ����āA�]���A���v���Ղ̒���l�Ƃ��������A�܂�����ɕt�т��Ď����Ղ��s���Ă������A����ɒ����̊C����Ղ̒S����ɂȂ��Ă������Ƃ݂���

�@�����V�����l��݊C���l�����́A�C�X���[�����Ֆ����]��̊C�`�����ނ���Ȃ��ŁA����ɑւ���ē���A�W�A�A�����ăC���h�ɐi�o����B���̏ꍇ�A�����͂����ނ˒����l���l������ꂽ���炢������B���̎��͕̂s���ł���B�����A���{�ƐV����݊C�̊W�͂�����ł݂��悤�ɁA���{�͂���珤�l�̍��ۓI�Ȋ���ɂ���āA�����݂̂Ȃ炸����A�W�A��C���h�̕��Y�����܂܂łɂȂ��e�Ղɓ���ł���悤�ɂȂ����B

�@���̌��ʁA�������N�_�Ƃ���C����Ղ͓�C���Ղ����ł͂Ȃ��Ȃ�A���{�⒩�N�ȂǂƂ̓��V�i�C���Ղ������A����炪��������邱�ƂƂȂ����B����͓��A�W�A�C����Ռ��̌`�����Ӗ����悤�B����ɂ���ĊC�̃V���N���[�h�́A���A�W�A�̍ʼnʂĂ܂ʼn��L����邱�ƂƂȂ����B

�����{�̒��N�Ƃ̐e���ƐN�U�A�V���Ƃ̉�����

�@�O1���I�㔼�A�������k���ɖu�����������͐���������A313�N�ɂ͊y�Q�E�ѕ��S���z�����A���̗̈�N�����ɍL����B����Ȍ�A4���I�㔼����7���I�ɂ����āA���N�͍����A�V���A�S�ς̎O������ƂȂ�B���{�͂���璩�N�����Ǝg�҂���������B���̍��A���{�͂悤�����Õ�����ɓ����āA��a�ȂǂɗL�͐������z����A�����̓��A�W�A�l���n������Ȃǂ��āA���܂܂łȂ����͂��啝�ɐL������B���̓r�[�ɁA���{�̐����͒��N�O���̍R���Ɋ֗^���ĐN�U����悤�ɂȂ�B�Ȃ��A���{�̐V����݊C�Ƃ̌��Ղɂ��ẮAWeb�y�[�W�y��_�E���{�̐V�����݊C�Ƃ̌��Ղ̌`�ԁz���Q�Ƃ��ꂽ���B

�@�@�Ⓜ����������ƁA�����̒��N�ւ̊֗^���͂��܂�B�V���͓��ƘA�����āA660�N�ɕS�ρA668�N�ɍ�����łڂ��Ĕ����ꂵ�A676�N����V���ƂȂ�B����ɑ��āA645�N�ɐ��������剻���V���{�͍����E�S�ςƘA�����A�V���E���R���}�����悤�Ƃ����B���̂Ȃ��őS���k���Ɠ쓹�̋��𗬂�锒���]�i�э]�j�̐킢�����L�����B663�N�A1000��2��7000�l�̐��R���O�E���E���3�R�ɕҐ����āA�V���R��쑤����˂����Ƃ��āA�����]��k�邽�߉͌��Ɍ����i�w�O���j�L�x�j�B�����ɂ́A���̐��R170�ǂ��V���̗v���őҋ@���Ă������߁i�w���{���I�x�j�A400���ȏオ�Ď����Ĕs���i�w�������x�j�B������a���̌R���̑傫���Ɠ����̂��̏������͉��������B

�@����璩�N�����Ǝg�҂��������邱�ƂŁA���{�͒��������i������������Ĕ��B���Ă����S��(����ɔC��)�Ƃ̊ւ���[�߂��B����炩�畧���A���|�A�_�ƁA�y���w��ł��ƂŁA���������`���ꂽ�B���{���x�������S�ς��łт�Ƒ����̕S�ϐl�A����ɍ����l���n�������悤�ɂȂ�A���{�́u��S�ύ��v�ƌĂ���ԂƂȂ����B

�@�V���́A7���I�ȑO�A���{�ɒ��v����`���Ƃ��Ă������A�����A���������肷��ƑΓ��̗�����Ƃ�悤�ɂȂ�B�������A���Ղ̗������߂đË����A���{�Ƃ̒ʌ��W��ۂ������A����O����224�N�Ԃɓ��{�̌��V���g��37��A�t�̐V���g��83��Ƃ��������ł������B���̐��͗l�X�����ւ̎g�߂��͂邩�ɏ�����̂ł������B

�@�������A���{�ƐV���Ƃ̊W�͏�ɗF�D�I�ł������킯�ł͂Ȃ��B�V����8���I���ɓ�����Q�[���������������B���̐V����������ʂɖk��B�ɗ�������悤�ɂȂ�B�܂��A���A�W�A�̌��Ֆ��Ƃ��Ă���Ɋ���悤�ɂȂ�B���̌��ʂƂ��āA�V�����̋����n���k��B�ɂł���B����ɑ��āA���{�̗��ߍ��Ƃ͍��e�قɂ���Č��ՊǗ����s���ƂƂ��ɁA�V���������̑j�~��V���C���ւ̌x�����s���悤�ɂȂ�B799�N����O���W�͓r�₦�邪�A���Ԍ��Ղ͑�������A�k��B�̗L�͎҂̖��f�Ղ������Ȃ�Ȃ��B���̊ԁA��q�̟݊C�Ƃ̌��Ղ͂���ɐ���Ƃ���B

�@����ɁA9���I�ɓ����ē��̎x�z�͂��ቺ���Ĥ�n�����͂����Ղɂ��������悤�ɂȂ�ƁA�V�����l�����̊���̏ꂪ�L����A�����l���Q�����Ă���悤�ɂȂ�B�V�����l�����́A�����̎R��������]�h�ȂɐV���V�Ƃ��������n��u���A���������_�ɂ��ĐV���A���A���{�A�����ē���A�W�A�����ԃA�W�A�̊C����Ղ�W�J����B���̓_�Ť�V�����l�͓��A�W�A�C��ɂ����Ďj�㏉�߂ēo�ꂵ������p���Րl�Ƃ����顂��̎j���͕s���ł���

�@���̋ǖʂŊ����̂��A���{�ł͒���(��q)�Ƃ��Ēm����l���ł���B����́A824�N�������Ė��f�Ղ̒S����ł������������V���l��z���ɔ[�߂�B828�N�ɂ͐V������S���쓹�����ɒu���ꂽ���C�N�̑�g�ɔC�������B���̒��̑g�D�͂𗘗p���Č��Ղ��邱�Ƃ��]�������Ƃ��Ă��A���{�̗��ߍ��Ƃ�831�N���Ɛ攃�Ƃ��̌�̖��Ԍ��Ղ̋����A���܍Ăѐ��x������B

�@�������A���ꂪ846�N�ÎE�����ƁA���Ւ����͍�������B���{�̗��ߍ��Ƃ͏��ɓI�ɂȂ�A���̗��N�ɂ͐V���l�̓n�����֎~����B�������A����͐V���l�̌��Ղ��ւ����킯�ł͂Ȃ������B869�N�A�V���C���̖L�O�v�ȑD�P�����N����ƁA���̗��N�ɂ͋����V���l�̗����ւ̋����ڏZ���s����B���ɕ{�͊C���̋��ق���łȂ��A��B�̊��l��S�i�w���V���ƌ������邱�Ƃ�����Ă����B882�N���V���g���I����������B���̌���A�V���C���̑Δn�E���A�}�O���P���͓x�d�Ȃ�B

�@894�N�ɂ͌����g���p�~����邱�ƂɂȂ�A�����⒩�N�Ƃ̊O���W�͒�~���邱�ƂƂȂ邪�A�����Ƃ̌��Ղ݊͟C�⒆���̏��l�������V�����l�����ɑւ���āA���܂܂łƓ����悤�Ɋ����ɍs����悤�ɂȂ�B

���C����Չ�=���ێH�A�݊C���l�̕X��

�@�C����Չ��Ƃ�������V���l����(790?-846?)�́A�V���ł͋|���A���ł͒��ێH�i���傤�ق����j�Ƃ��Ēm����B����͐g���̒Ⴂ�u�C���l�v�ł��������A�����̍]�h�ȏ��B�ɂ킽���Ĥ���x�g�̔z���ɂȂ褏��Z�ƂȂ顂܂�������V���l�����܂Ƃ߁A���͂�z���B

�@�~�m�i794-864�A���o��t)�́A�w�������@����s�L�x�ɋL�^���Ă���悤�ɁA���ɓ���̂�������邪�A����������B���̂Ƃ��A���ێH���R�������Ɍ��Ă��ԎR�@�؉@�ɐg���Ă���B����́A�}�O��炩��a���������ێH���̏�����A�������̍ہA���������Ƃ�l�т��Ƃ����B�����~�m�́A847�N�ɓ�����Ǖ�����A�V���V�̋����̑D�œ��{�ɋA�����Ă���B�Ȃ��A�~�m�̑����ɂ��ẮAWeb�y�[�W�y�w�������@����s�L�x��ǂށz���Q�Ƃ��ꂽ���B

�������A���A�W�A�C����Ռ��̐�����

�@���́A���܂܂łɂȂ��]��̔��W����Ղɂ��Ĕɉh�����Ƃ݂��A���̕����l���͌ӕ����邢�͐��敗�A���Ȃ킿�T�T�����y���V�A�l���ɐ��܂����Ƃ����B����͗��H�ł̓g���R�l��\�N�h�l�A�C�H�ł͐��A�W�A�Ⓦ��A�W�A�̑D�\�����D�͖����o�ꂵ�Ȃ��\�����������̂ł������B���̓s�̒����͍��ۓs�s�ƂȂ�A�l�X�ȍ��X�̌��Րl����łȂ��A�A�W�A�e�n�̒��v�g�߁A���{��V���A�݊C�̊w�m�Ȃǂ����ӂꂽ�B

�@���ɁA�쒆���̍L�B�E��B�E�Y�B�A���]���݂̗g�B�E�^�B�E�t�B�Ƃ������C�`�ɂ́A���A�W�A���C����Րl�������A�������Ă����B769�N�L�B�ɓ��`�������A�W�A�̑D���́A�Ȃ��4000�ǂ̋y�Ƃ�������������B

�@�W�C�O�D�́w����a�㓌���`�x���A748�N�Ӑ^�a��i688-763�A����̑m�A���{���@�̊J�c�j���Ō�̎��s�ƂȂ���5��ڂ̓n�����͂����āA�k�B���o�q����B���̑D�����ɂ݂܂����C�쓇�ɉ���������A750�N�ɂ���ƍL�B�ɒH����B�����Ō����`�̌��i�͎��̂悤�ł������������B�u�o�������i�k����j��3������B�Ȃ�тɞ��m���Z���B�r�ɂ͐@����A�ؖs�Ȃ������e��قȂ�B�]���A�k����A�g�z�A���ē��̔�����B���̐���m�炸�B���тɍ���E������ڂ��B�ύڂ�����̎R�̔@���B���̐[���́A6�A7��Ȃ�B�t�q���A����A�������A���A�Ԕؓ��̉������A���Z������̎�ނ���߂đ����v�B�����������ɂ͒����D�̖��͂܂������o�Ă��Ȃ��B

�@�܂��A8���I�O���A�V���m�E�d���i704-87�j�͉��H�A�C�H�ɂ���ăC���h�Ɍ����������A����͓����̔g�z�i�y���V�A�j���l�̊���Ԃ���A���̂悤�ɕ��Ă���B�u�k�g�z���́l�y�n�l���͌��Ղ������B��ɐ��C�ɔ���Ăׂē�C�ɓ���B�t�q���Ɍ����ď�����邪�A����͂�����������o���Ƃ����鏊�Ȃł���B�܂��A���č��Ɍ����ċ������B�܂��A���̒n�ɔĔ����āA�����ɍL�B�Ɏ���A���Ȏ��Ȃ̗ނ����v�Ƃ����i�ȏ�A����a�r���w�C�̃V���N���|�h�j�x�Ap.88-9�A�����V���A1989�j�B

�@�ߓx�g(�˒�)�́A�啺���ɂ���ďW�߂�ꂽ�Ӌ��h�����̎w�����ł��������A����ɐ��͂��~����悤�ɂȂ�B�����̂P�l�ł�����\�R(705-57)���j�v��(?-761)�ƂƂ���(��������\�N�h�n����)�A755-763�N���j�̗����N�����B���̌�A�ߓx�g�͓��n�̗v�Ղɂ��z�u�����B������͖���������̌�����������悤�ɂȂ�B�����āA���Ղ����Ɛ肵�A������~���Ĥ�n���R���Ƃ����Ă����B���j�̗��ɂ���č��y�͍r�p���A���ӏ����������������߁A���͋}���ɐ��ނ��Ă����B�����āA875-884�N�ɂ͔_���̔������S���Ɋg�債�ĉ����̗��ƂȂ�A���̍����̂Ȃ���907�N���͐ߓx�g�̎�S��(�ܑ����̑��c��݈�907-12)�ɂ���Ėłڂ����B

�@�����A�ߓx�g�����������Ƃ��Ď������悤�ɂȂ�ƁA���̒��v�̐��͕���Ă����B�C�X���[�����k�Ȃǂ̋��������A�M�������������ł��邪�A���j�̗��ł͐���l�A�܂������̗��ł�12���l���S�E�����B����Ȍ�A�C�X���[�����Ֆ��̑�������������P�ނ��Ă������Ƃ����B���������đւ���āA�܂��i�o�����̂��V�����l��݊C���l�����ł������B

�@���̂Ȃ��ł��A�u�V���̊C�^���v�ȂǂƌĂ�钣�ێH��A�w�q�ؑ�t�`�x�Łu�哂���q�v�E�u���{�����l�v�E�u�݊C������v�Ə̂��Ă��闛���F�E���p�o�i���{�ł͂����͓����l�Ǝ��������j���A���̖����c���Ă���B�����͍]��̊C�`�ɂ����āA�]���A���v���Ղ̒���l�Ƃ��������A�܂�����ɕt�т��Ď����Ղ��s���Ă������A����ɒ����̊C����Ղ̒S����ɂȂ��Ă������Ƃ݂���

�@�����V�����l��݊C���l�����́A�C�X���[�����Ֆ����]��̊C�`�����ނ���Ȃ��ŁA����ɑւ���ē���A�W�A�A�����ăC���h�ɐi�o����B���̏ꍇ�A�����͂����ނ˒����l���l������ꂽ���炢������B���̎��͕̂s���ł���B�����A���{�ƐV����݊C�̊W�͂�����ł݂��悤�ɁA���{�͂���珤�l�̍��ۓI�Ȋ���ɂ���āA�����݂̂Ȃ炸����A�W�A��C���h�̕��Y�����܂܂łɂȂ��e�Ղɓ���ł���悤�ɂȂ����B

�@���̌��ʁA�������N�_�Ƃ���C����Ղ͓�C���Ղ����ł͂Ȃ��Ȃ�A���{�⒩�N�ȂǂƂ̓��V�i�C���Ղ������A����炪��������邱�ƂƂȂ����B����͓��A�W�A�C����Ռ��̌`�����Ӗ����悤�B����ɂ���ĊC�̃V���N���[�h�́A���A�W�A�̍ʼnʂĂ܂ʼn��L����邱�ƂƂȂ����B

�����{�̒��N�Ƃ̐e���ƐN�U�A�V���Ƃ̉�����

�@�O1���I�㔼�A�������k���ɖu�����������͐���������A313�N�ɂ͊y�Q�E�ѕ��S���z�����A���̗̈�N�����ɍL����B����Ȍ�A4���I�㔼����7���I�ɂ����āA���N�͍����A�V���A�S�ς̎O������ƂȂ�B���{�͂���璩�N�����Ǝg�҂���������B���̍��A���{�͂悤�����Õ�����ɓ����āA��a�ȂǂɗL�͐������z����A�����̓��A�W�A�l���n������Ȃǂ��āA���܂܂łȂ����͂��啝�ɐL������B���̓r�[�ɁA���{�̐����͒��N�O���̍R���Ɋ֗^���ĐN�U����悤�ɂȂ�B�Ȃ��A���{�̐V����݊C�Ƃ̌��Ղɂ��ẮAWeb�y�[�W�y��_�E���{�̐V�����݊C�Ƃ̌��Ղ̌`�ԁz���Q�Ƃ��ꂽ���B

�@�@�Ⓜ����������ƁA�����̒��N�ւ̊֗^���͂��܂�B�V���͓��ƘA�����āA660�N�ɕS�ρA668�N�ɍ�����łڂ��Ĕ����ꂵ�A676�N����V���ƂȂ�B����ɑ��āA645�N�ɐ��������剻���V���{�͍����E�S�ςƘA�����A�V���E���R���}�����悤�Ƃ����B���̂Ȃ��őS���k���Ɠ쓹�̋��𗬂�锒���]�i�э]�j�̐킢�����L�����B663�N�A1000��2��7000�l�̐��R���O�E���E���3�R�ɕҐ����āA�V���R��쑤����˂����Ƃ��āA�����]��k�邽�߉͌��Ɍ����i�w�O���j�L�x�j�B�����ɂ́A���̐��R170�ǂ��V���̗v���őҋ@���Ă������߁i�w���{���I�x�j�A400���ȏオ�Ď����Ĕs���i�w�������x�j�B������a���̌R���̑傫���Ɠ����̂��̏������͉��������B

�@����璩�N�����Ǝg�҂��������邱�ƂŁA���{�͒��������i������������Ĕ��B���Ă����S��(����ɔC��)�Ƃ̊ւ���[�߂��B����炩�畧���A���|�A�_�ƁA�y���w��ł��ƂŁA���������`���ꂽ�B���{���x�������S�ς��łт�Ƒ����̕S�ϐl�A����ɍ����l���n�������悤�ɂȂ�A���{�́u��S�ύ��v�ƌĂ���ԂƂȂ����B

�@�V���́A7���I�ȑO�A���{�ɒ��v����`���Ƃ��Ă������A�����A���������肷��ƑΓ��̗�����Ƃ�悤�ɂȂ�B�������A���Ղ̗������߂đË����A���{�Ƃ̒ʌ��W��ۂ������A����O����224�N�Ԃɓ��{�̌��V���g��37��A�t�̐V���g��83��Ƃ��������ł������B���̐��͗l�X�����ւ̎g�߂��͂邩�ɏ�����̂ł������B

�@�������A���{�ƐV���Ƃ̊W�͏�ɗF�D�I�ł������킯�ł͂Ȃ��B�V����8���I���ɓ�����Q�[���������������B���̐V����������ʂɖk��B�ɗ�������悤�ɂȂ�B�܂��A���A�W�A�̌��Ֆ��Ƃ��Ă���Ɋ���悤�ɂȂ�B���̌��ʂƂ��āA�V�����̋����n���k��B�ɂł���B����ɑ��āA���{�̗��ߍ��Ƃ͍��e�قɂ���Č��ՊǗ����s���ƂƂ��ɁA�V���������̑j�~��V���C���ւ̌x�����s���悤�ɂȂ�B799�N����O���W�͓r�₦�邪�A���Ԍ��Ղ͑�������A�k��B�̗L�͎҂̖��f�Ղ������Ȃ�Ȃ��B���̊ԁA��q�̟݊C�Ƃ̌��Ղ͂���ɐ���Ƃ���B

�@����ɁA9���I�ɓ����ē��̎x�z�͂��ቺ���Ĥ�n�����͂����Ղɂ��������悤�ɂȂ�ƁA�V�����l�����̊���̏ꂪ�L����A�����l���Q�����Ă���悤�ɂȂ�B�V�����l�����́A�����̎R��������]�h�ȂɐV���V�Ƃ��������n��u���A���������_�ɂ��ĐV���A���A���{�A�����ē���A�W�A�����ԃA�W�A�̊C����Ղ�W�J����B���̓_�Ť�V�����l�͓��A�W�A�C��ɂ����Ďj�㏉�߂ēo�ꂵ������p���Րl�Ƃ����顂��̎j���͕s���ł���

�@���̋ǖʂŊ����̂��A���{�ł͒���(��q)�Ƃ��Ēm����l���ł���B����́A824�N�������Ė��f�Ղ̒S����ł������������V���l��z���ɔ[�߂�B828�N�ɂ͐V������S���쓹�����ɒu���ꂽ���C�N�̑�g�ɔC�������B���̒��̑g�D�͂𗘗p���Č��Ղ��邱�Ƃ��]�������Ƃ��Ă��A���{�̗��ߍ��Ƃ�831�N���Ɛ攃�Ƃ��̌�̖��Ԍ��Ղ̋����A���܍Ăѐ��x������B

�@�������A���ꂪ846�N�ÎE�����ƁA���Ւ����͍�������B���{�̗��ߍ��Ƃ͏��ɓI�ɂȂ�A���̗��N�ɂ͐V���l�̓n�����֎~����B�������A����͐V���l�̌��Ղ��ւ����킯�ł͂Ȃ������B869�N�A�V���C���̖L�O�v�ȑD�P�����N����ƁA���̗��N�ɂ͋����V���l�̗����ւ̋����ڏZ���s����B���ɕ{�͊C���̋��ق���łȂ��A��B�̊��l��S�i�w���V���ƌ������邱�Ƃ�����Ă����B882�N���V���g���I����������B���̌���A�V���C���̑Δn�E���A�}�O���P���͓x�d�Ȃ�B

�@894�N�ɂ͌����g���p�~����邱�ƂɂȂ�A�����⒩�N�Ƃ̊O���W�͒�~���邱�ƂƂȂ邪�A�����Ƃ̌��Ղ݊͟C�⒆���̏��l�������V�����l�����ɑւ���āA���܂܂łƓ����悤�Ɋ����ɍs����悤�ɂȂ�B

���C����Չ�=���ێH�A�݊C���l�̕X��

�@�C����Չ��Ƃ�������V���l����(790?-846?)�́A�V���ł͋|���A���ł͒��ێH�i���傤�ق����j�Ƃ��Ēm����B����͐g���̒Ⴂ�u�C���l�v�ł��������A�����̍]�h�ȏ��B�ɂ킽���Ĥ���x�g�̔z���ɂȂ褏��Z�ƂȂ顂܂�������V���l�����܂Ƃ߁A���͂�z���B

�@�~�m�i794-864�A���o��t)�́A�w�������@����s�L�x�ɋL�^���Ă���悤�ɁA���ɓ���̂�������邪�A����������B���̂Ƃ��A���ێH���R�������Ɍ��Ă��ԎR�@�؉@�ɐg���Ă���B����́A�}�O��炩��a���������ێH���̏�����A�������̍ہA���������Ƃ�l�т��Ƃ����B�����~�m�́A847�N�ɓ�����Ǖ�����A�V���V�̋����̑D�œ��{�ɋA�����Ă���B�Ȃ��A�~�m�̑����ɂ��ẮAWeb�y�[�W�y�w�������@����s�L�x��ǂށz���Q�Ƃ��ꂽ���B

| �@�ނͤ�����ߓx�g�̕��͂��팸����Ƥ�V���ɖ߂��Ĥ ����ƐڐG���顂���̈ӌ����Ƃ肢���ꤑΔn�C���� �ʂ������݂̑S���쓹�̊Γ���v�ǂƂ��A10000�l(?)�� ����z�u���鐴�C�����820�N�㖖�ɒz����顂܂���V ������͂���𓂂̐ߓx�g�̂悤�Ȑ��C����g�Ƃ��� �n�ʂɂ��顂���݂�������C����ՂɌg����Ă��� ���\�V���\���{�̌��H����������A���C�㐨�͂� �Ȃ�B �@���{�̌����g���A����Ɉˑ������B���̊���ɂ��A�� �{�ƐV���Ƃ̂������ŔZ���Ȍ��Ղ��s����悤�ɂȂ� ���B����ɂƂ��Ȃ����{�ƐV���Ɠ��Ƃ̂������ŁA�O���� ���Ձi?!�j���z���ꂽ�Ƃ��������������Ȃ����܂łɂ� ��B �@���ێH�́A846�N���ʑ��D�Ɋ����ē��邪���������A �������N�����ĈÎE�����B����͓��{��V���ɑ��� ���R���闧��ɂ���Ȃ���A���{�̗L�͎҂ƌ������� ���X�Ɩ��f�Ղ��c��ł������Ƃ��A�ÎE�̗��N�ɕ��� ��B��������ꂪ���S�����̂ͤ�w�������@����s�L�x�� �L������݂Ĥ841�N�Ƃ���٘_�����顂Ȃ�����C���� �p�~��851�N�ł��顂���̎��S�㤁@�V���C���������� ���Ƃ���� |

|

| |

�@����ͤ���{�ł͑O�}�O�當���{�c���C�����Ƃ����A�{�c���C����������肵�悤�Ƃ��āA���ێH�ɂ��̑㉿�Ƃ��Ă������ʁi�e���̌��z�A���̐����́u�{�v�̂ւu���v�ւ�ł���A�ȉ������j���n�����Ă������A���ꂪ�����ƂŁA843�N���̑㕨�Ƃ��ē��{�ɓ���Ă����艺���玝������D���Ă����Ƃ��������ł���B���{�̌��Ւ����͂����ĂȂ��悤���̂ƂȂ��Ă����i����N�r�w���{�̗��j�O�T ���ߍ��Ƃ̓]���Ɓu���{�v�x�Ap.122-4�A�������_�ЁA2001�Q�Ɓj�B

�@���̓��A�W�A�ɂ����鍋�r�Ȍ��Րl�̎����Ȃ��邩�̂悤�ɁA�V���̐��ނƂƂ��ɁA8���I����9���I�ɂ����ē��A�W�A�C����Ռ��̌`���̒S����ƂȂ��Ă����V�����l�������A��ނ�]�V�Ȃ����ꂽ�Ƃ݂���B�����A���̐��͂̑傫�������߂ɁA����ł݂��悤�ɊC���Ƃ��ĂȂ���������B���̒��ێH�����ȊO�ŁA�����ȐV���l�͑O�q�̌d��(704-87)�Ƃ����m���ł���B����́A�C�H�C���h�Ɍ������A���̑S����߂����Ă���A�y���V�A�A�����A�W�A�A�����ċA�r�A�����Ƒ嗷�s�����āA�w���ܓV�����`�x�킵���B

�@698�N�A�݊C�������Ɏ���đ����āA�������k�����版�C�B�A���N�k���̒n��ɐ������A926�N�܂ő����B�݊C�͓��{��727�N�g�߂𑗂��Ă��邪�A����Ȍ�A�݊C����(916-1125)�ɖł�����钼�O�́A922�N�܂ş݊C�g��34��A�܂�810�N�܂Ō��݊C�g��13��𐔂���B�݊C�g�̋K�͂͂����ނ�100�l�قǂł������B

�@���̓��A�W�A�ɂ����鍋�r�Ȍ��Րl�̎����Ȃ��邩�̂悤�ɁA�V���̐��ނƂƂ��ɁA8���I����9���I�ɂ����ē��A�W�A�C����Ռ��̌`���̒S����ƂȂ��Ă����V�����l�������A��ނ�]�V�Ȃ����ꂽ�Ƃ݂���B�����A���̐��͂̑傫�������߂ɁA����ł݂��悤�ɊC���Ƃ��ĂȂ���������B���̒��ێH�����ȊO�ŁA�����ȐV���l�͑O�q�̌d��(704-87)�Ƃ����m���ł���B����́A�C�H�C���h�Ɍ������A���̑S����߂����Ă���A�y���V�A�A�����A�W�A�A�����ċA�r�A�����Ƒ嗷�s�����āA�w���ܓV�����`�x�킵���B

�@698�N�A�݊C�������Ɏ���đ����āA�������k�����版�C�B�A���N�k���̒n��ɐ������A926�N�܂ő����B�݊C�͓��{��727�N�g�߂𑗂��Ă��邪�A����Ȍ�A�݊C����(916-1125)�ɖł�����钼�O�́A922�N�܂ş݊C�g��34��A�܂�810�N�܂Ō��݊C�g��13��𐔂���B�݊C�g�̋K�͂͂����ނ�100�l�قǂł������B

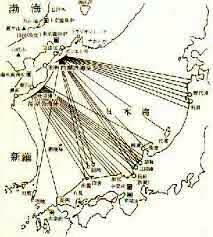

| �@�u�C���̐����v�ƌĂꂽ�A���̟݊C�̓��{�ւ̐e���Ԃ��͖k�̓�����́A��̐V������̈����Ɏ蓖�Ă������̂����������A�t�ɓ��{�ɂ����Ă݊͟C�v���̂悤�Ɉʒu�Â��A����ƘA�����ē���V����R���� ���Ƃɂ������B �@�݊C������{�ւ̍q�H�́A���N�����𗤘H�쉺������A�Δn�C����n���Ĕ����ɓ���A���˓��C���o�R���郋�[�g�ƁA�|�V�F�b�g�p�ɏo���̂����{�C�𓌓�ɉ���A�\�o�E����E�z�O�ɏ㗤����R�[�X�ł���B�݊C�̎�s�Ƃ������������{����A���̊O�`�ł���N���X�L�m�܂œ��{�����������Ă���� �@���̂����A�����o�R���O���g�߂̐������[�g�ł��������A��j����D�������A�܂����������������߁A���̂قƂ�ǂ����{�C�����f���邢����݊C�H���p����ꂽ�B804�N���͔\�o�ɋq�@���ݒu�����B�����́A�ӏH���珉�~�ɂ����Đ��k�̋G�ߕ��𗘗p���ē��{�ɓn��A���N�Ăɓ���̋G�ߕ��ɏ���ğ݊C�ɋA��A�S�s��900��Ұ�ق��܂��̃R�[�X���ł����S�Ō����I�ȍq�H�ł������Ƃ����B |

|

| �o���F��c�Y���w�݊C���̓�x�Ap.193�A �u�k�Ќ���V���A1992 |

�@�݊C�͍��͂����ƁA8���I������9���I�����ɂ����āA���{�֏b��A�l�Q�A�I���Ƃ��������Y�i�A����ɍH�|�i�E����E�����Ȃǂ��������ނ悤�ɂȂ����B���{����͐D���̂ق��A�����A����A����Ȃǂ������o���ꂽ�B����ɁA�݊C�́A���{�̌����g�̉����ɋ��͂��Ă���A���������Ǔ������̋��n���ƂȂ�A�̕��A�ş~�ȂǓƓ�������`���Ă����i�S�������e�u���{�C���ՂƟ��C�v�w���A�W�A���E�Ɠ��{�x�A�؏��X�A2004�Q�Ɓj�B

�@���{�Ɵ݊C�Ƃ̌��Ղ͌����ՂƎ����Ղ����݂��Ă���A���ɂ͖��f�Ղ��s��ꂽ�B�g�߂̌��I�Ȍ���i�A����i�̂ق��Ɏg�ߒc���̌l�I�ȕ����̌���������A872�N�ɂ͎s���ł̔������������悤�ɂȂ����B

�����e�ٌ��ՁA���N�Y�⒩�N�o�R�̕�

�@���ߍ��Ƃɂ����ẮA�����⒩�N������ՑD�������Âɓ��`����ƁA������7���I������11���I�܂ł��������e�قɂ���Ύ��e�����B�����ɂ͏h�ɂƐH�Ƃ��x�����ꂽ���A���Ղ��I����Ƒދ�������ꂽ�B�܂��A���Ղ͂��̎{�݂Ɍ����ĔF�߂��A����ȊO�̏ꏊ�œƎ��Ȍ����͍s���Ȃ������B���̌��Ղ́A��q���钆���̐��x�Ɠ����悤�ɁA718�N�����Ƃ����{�V�߂̊��s�߂ɂ��A�܂������E�n�������ɂ��ł̒����i�����ł͒����Ƃ����j���s���A�����Ēቿ�i�ł̐ύڕi�̔����グ�i�a�����邢�͔����Ƃ����j���s��ꂽ�B���̌�ŁA�����M�����B�E�����̒n�������A�������l�Ƃ̌��Ղ��F�߂�ꂽ�B

�@�������A11���I�㔼�ȍ~�A�v��ƂȂ�ƁA�������{�̗͂��y�Ȃ��Ȃ��č��e�ق��Ȃ��Ȃ�ƁA�v���l�͔����Âɋ������Č��Ղ��s���悤�ɂȂ����B����͂���ł݂����Ƃɂ��S�ʓI���Ǘ����Ղ���̑傫�ȓ]���ł������B�v���l�̋����K�͂͂��Ȃ�̂��̂ƂȂ����B�Ⴆ�A1151�N�ɂ͑��ɕ{�̖ڑソ���������n�ɗ��D���d�|���A1600�]�̑v�Ƃ��玑�ނ��^�ы������Ƃ����i�w�ΐ��������x�T�j�B

�@�w���쎮�x���q����ɂ́A���ւ̒��v�i���X�g���ڂ��Ă���B����ɂ��A���i�Ƃ����u��m500���قǁn�A���D�������ʁA���Z�������ʁA�ׂ������ʁA���������ʁA�דԖȁi�ق����݂̂��킽�j�v�A�����ĕʑ��i�Ƃ��āu�\��i�����͂��j�A���ȁi�����݂킽�j�A�ԖȁA�I�z�i����Ӂj�A�]�ɕz�i�܂����̂ʂ́j�A�ؖȁi�䂤�j�A�o�ΐ����i��������������傤�j�A����i�߂̂��j�A�o�ΓS�A�C�Ξ֖��i�����Ԃ�j�A�Ê��`�i���܂���̂���j�A�����i�������Ԃ�j�v�Ƃ���B

�@�����́A�ږ�Ă�500�N�O��鰂Ɏ��������̂ɔ�ׂ�A��ʂ������Ȃ�F�������悭���������A���̑����͎G���ȑ@�ې��i�ł���B����ɂ��āA���쎡�V���́u���ʂɎ�Ԃ����������ꂽ���H�i�ł͂Ȃ��A�ꎟ�Y�i���P�����H�i���������Ƃ������B���ꂪ���{�̒��v�i�̊��{�I�Ȑ��i�ł���B������������Ƃ����āA���{�̒��v�i�̕]�����Ⴉ�����킯�ł͂Ȃ��v�Ƃ����i�����w�����g�D�x�Ap.122�A�����I���A1999�j�B

�@���̎���A���{�͓��̍����̐��ɓ��炸�A�݂�����͏��鍑���Ă݂���̂́A�Ȃ����{�ɂ͕n��ȎY�i�����Ȃ��A����ł���Ȃ����i�����E��������荞�����Ƃ��Č����g�𑗂葱�����̂��A���{�̒����Ƃ̒��v�̊�{�I�Ȑ��i�ƂȂ��Ă����B�܂��A����͓�d�̃n�C�K�C�V���M�A���Ȃ킿�q�O��`�Ɣr�O��`�Ƃ����A���{�O���̊�{�I�Ȑ��i�ł��������B

�@���厛�̐��q�@�̓V���N���[�h�̏I���w�Ƃ����B�����ɕۑ�����Ă��邽�́A���厛���啧�ɕ�[���ꂽ�����V�c�̈∤�̕i�X��A�l�X�̕a���~�ς��邽�߂ɕ�[���ꂽ�A�����J���Ɏg�p���ꂽ���厛�̏Y��Ȃǂł���B���̎�ނ́A����A���핐��A��A�����T�ЁA���[��A�y��y��A�V�Y��A�{���V���̕i�A���x�i�A�����i�A���H��A�H��ȂǑ��푽�l�ł���A�����̖є��p�A����ʒ��̉H�A�L�k��^��A������A�ʐA�K���X�Ȃǂ̂��܂����ȑf�ނ��A�����̍ō������̋Z�@�������č��グ��ꂽ�i�X�ł������B

�@�Ȃ��ł��A�u���ї��������v�A�u����(��ł�)���h�܌����i�v�A�u�؉掇�h���ǁv�A�u�g�坛�Z(����)�ځv�A�u���v�A�u��O�F�v�A�u���ӕr�v�A�u�O�ʎ����v�A�u���ڗ��q�v�Ȃǂ��L���ł���B�ۉ�A���p�A����(�����܂�)�Ȃǂ̃C���h����ѓ���A�W�A�Y�̑f�ނ�A����A����(�Ԃǂ�)�������Ȃ��̐��A�W�A�ɋN�������ӏ�����A����������ɂ����铌�������𗬂̂��肳�܂����߂��������L���ȕƂ��āA�����]������Ă���i�ȏ�A�u���q�@�v�AMicrosoftEncartaEncyclopedia 2001�Q�Ɓj�B

�@�S���������́A���q�@�̑����͌����g�������������玝���A�����i�\����͏���݂�����̎Y�i�\�ł���Ƃ݂��Ă��邪�A�V�����邢�݊͟C�ɂ����Ĕ������߂����̂����Ȃ��Ȃ��Ƃ��āA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�V���̎Y�i�Ƃ��ďM�`�������n�̂ق��A��L�́u���ї��������v�̉�����ł���u���V�������v�Ƃ��������ɂ́A�u���g���m���E���E���̍����n�̐H��ނ�l�Q�A�I���A���̎��A�ъ��ȂǐV�����̕��Y�Ƃ������ʁE���E���E�ȂȂǁA�����g�������炵�����Y�Ƃ��L����A���Օi�Ƃ���Ă����������������킹��B���Օi�Ƃ��Ă͍����E�痿�E�����Ȃǂ��A��������V���ɗA�����ꂽ�̂��A���{�ɓn�������̂������B�����ɂ́A���A�t���J�Y�̌O�����A�����b�J�����̒����A�痿�ł̓C���h�Y�̓������|�q�A�����̑h�F�Ȃǂ��܂܂�A�V�������E�I�K�͂Œ��p�f�ՂɌg����Ă�����������Ă���v�B

�@����ɑ��āA�u�݊C�̏ꍇ�A�є��I���A�l�Q�Ȃǒ��v�i�Ƃ��Ă̓��Y�������S�ł��������A�M���ւ̑��蕨�Ƃ�������̔u�Ȃǂ��܂܂�A�����C�̕��Y�𒆌p���āA���{�Ɏ�������������悤��������������B�V���Ƃ̍������f�₵��9���I�ȍ~�A�݊C�̉ʂ������Տ�̖����͂܂��܂��d�v�ɂȂ��Ă����v�Ƃ����i���e�u���q�@����݂����E�v�O�o�w���A�W�A���E�Ɠ��{�x�Ap.25�j�B

����v�A�����ŏ��̊C�m���ƂƂȂ遥

�@�����ŖS����ƌܑ�\������ɂȂ邪�A���]�����ɂ͓쓂����A���C���ɂ͌��z�A�r���i���\���ɁA��������j�A�슿�ȂǂƂ������~�j�C�m���Ƃɕ���B����獑���͐ߓx�g�o�g�҂��قƂ�ǂł���A�������č��͂̏[���ɂ͂��݁A�V���̏��l���䓪���Đl�╨�̉������������Ȃ�B���̂Ȃ��ł��A���z�E�r�����͊C����Ղʼnh�����Ƃ����B�܂��A���z���͎R���ȓ�̍`�ɔ��Ֆ����Ֆ��Ƃ��������Տ���݂��A�����̉�������{�A��������ɐ�������ėA�o�����B���ꂪ���̌�ɂ�����ؓ쏤�l�̓��{�i�o�̐�삯�ƂȂ����Ƃ����B

�@�v�i�k�v�A960-1127�j����������A979�N�ɂ͒����ꂷ��B�����葁���A���N�����ł�918�N�V���ɑւ���č��킪�u�����A�C���h�V�i�����ł͉_���937�N�嗝����������A�܂�939�N�x�g�i�����Ɨ����đ�z��������B�k�v�́A�����W���I�ȕ����x�z�V�X�e�������������A���̌��̒��������̌��^�ƂȂ����B���̂��Ƃɂ����Ă��Љ�K���͑啝�Ɋɘa����A�o�ϔ��W�͖ڊo�܂������̂��������B

�@�v�̕�����`�͊����̑�����s���̕��G���������炵�A�܂��R���͂̎�͎̂��Ӗ��������̈��������������܂˂����Ƃ����B12���I���߃c���O�[�X�n�̏��^�����䓪���A��(1115-1234)����������Ɖؖk����������悤�ɂȂ�A�k�v�͖ŖS�Ɏ���B1127�N�A�]��ɓ��ꂽ�v�̍c�����A���]����ɂ����Đ�����ʂ̗v�ՂɈʒu����Ո�(���A�Y�B)�ɓs�������āA��v�i1127-1279�j�����Ă邱�ƂƂȂ�B���̓�v�͋��Ƙa�c������ŁA�̉͂����E�Ƃ����߁A���ɐb���̗���Ƃ�Ƃ����A����Δ��]�����ɗ�������ł��܂����B

�@�v�ɂƂ��āA���k�n���͗ɁA�����ċ��Ɏx�z����A�܂����k�n�����������ė��̃V���N���[�h�����Ăɉ�������ꂽ���߁A���̐��͂��܂��܂���ɍL���邱�Ƃ�]�V�Ȃ������B���̌o�ς͉��k�����������Ƃňꎞ����邪�A���łɍ]���쓌�C�݂ɂ����Ă͐l�����������A����������Ȃ��邾���̌o�ϊJ�����i��ł����B���̂��ƂŁA�C����Օi�ƂȂ鐶���E���A������A���S��A�Y��A����A���Ђ́A�������Ɉˑ����邱�ƂȂ��A�\���ɋ��������悤�ɂȂ��Ă����B�����āA�v��̎x�z�҂⏤�l�����͉ؔ��ƂȂ�A���܂܂łɂȂ��C�O�����ґ�i�����v����悤�ɂ������B

�@�v��̍ő�̕ω��́A����ɔ�ׁA���Ƃ̔��B�ł������Ƃ���邪�A���̈�Ƃ��ĊC����������l�����R�ɍs����悤�ɂȂ�A�������߂���C����Ղ͋}�����𐋂��邱�ƂƂȂ����B

�@����ɂ��āA�Ɍ��O���́u�v��͑D�̎��ゾ�����B�������̉͐�𑽂��̑D���������A�C�����łĂ������B�v�D�͒����̓��ƊO�����R�ɑ���܂�����B���̑��Ղ����A�W�A�S��ɋy�сA�����Ẵ��[�}�l���n���C����C�Ɖ������̂Ɏ��āA�嗤�ɂ������C�͒����l�����̂��̂Ɖ������̂������B���{�C���璆�����C�݂܂ŁA�����ē���A�W�A�ɂ����郋�[�g�́A�Ƃ��ɁA��v�̌o���͊C�ɋ���������A���̊����̏�͂��������g�債�A�j��ŏ��̊C��鍑�ƌĂсA�������ŏ��̑�q�C����ƌĂԂ��̂��炢��v�Ƃ����i�Ɍ��O�E�~���R���w���E�̗��j�V �v�ƒ������[���V�A�x�Ap.200�A�������_�ЁA1997�j�B�������A�ǂ̂悤�ȊC��鍑�ł��邩�́A����قǖ��炩�ł��Ȃ��B

�@�v��ɂ�����ؓ�̏��H�Ƃ̔��W�ɗ��t�����āA����Ɍ`�����ꂽ���A�W�A�C����Ռ��ɁA�����l���Րl���悤�₭�{�i�I�ɓo�ꂷ�邱�ƂƂȂ����B����͒P�Ȃ�Q���ł͂Ȃ��A��q����悤�ɁA�����i�����łȂ�������Ƃ����V�����ґ�i���A��^�W�����N�D�ɐςݍ���ł̎Q�����������B����̓A�W�A�C����Ղɉ���������炵���Ƃ�����B

����v��s�̊O�`=���B�A�R�`�Ə��`��z�u��

�@�v��A���H�Ƃɑ��铝�������܂܂łɂȂ��ɂ��Ȃ������߁A���l�͎��R�ȕ��͋C�̂��ƂŁA�s�E��Ƃ���g����g�D�A�o�ς͊�����悵�A�J����Ո��͐l��100�����������s�s�Ƃ������B�C����Ղɂ����Ă��A�Ǘ����Ղ̂��Ƃł���Ȃ�����A�����Ղ����R�ɍs����悤�ɂȂ�A���ꂪ���܂܂łɂȂ�����ɂȂ����B����͒��������ɂ����鏤�Ɗv���Ƃ����悤�B

�@�v��ɂ����鏤�H�Ƃ̔��W�͋Z�p�v�V�ɗ��t�����Ă����B���̂Ȃ��ł��A�����E�Ζ�E���j�Ձ\�����͋ߐ����[���b�p�̐��E���e�̎�i�ƂȂ�\�͒����̎O�唭���Ƃ��Ă͗L���ł������A����ɈȊO�ɂ������̔����Ɣ������s��ꂽ�B����1����^�W�����N�̌����ł��낤�B�����́A�r�g�������Ă䂯��V���^�̑D��ƁA�u���ŋ��ꂽ�D�q���������C�m�D�ł������

�@��C���ՂƂƂ��ɁA�]��̉^�͂𗘗p�����������^��������ɂȂ�A���u�n�ɗA�������ʂ��ݕ���ς͑D���������āA���C���Ɠ������̑��݈ˑ������܂������v�̎�s�Ո��̐l���͖k�v�̊J�����͂邩�ɉz���A124���l�ɒB���������ɂ͓X�܂����䂵�A�͕ӂɂ͑����̑q�����������Ԃ悤�ɂȂ�A���Ƃ͋}���ɔ��W���Ă����������ɂƂ��Ȃ��ē��K�̔N�Ԓ����ʂ������Ȃ�A���̃s�|�N��32���т���A�k�v���シ�ł�180���тɒB�����B�Ȃ��A�k�v�̎�s�J���̓��킢�̂قǂ́A�����Ȓ���[�i1085?-1145�j��́u������͐}�v�i1110�N���j�Ɏ�����Ă���B

�@�Ȃ���R�`�ӍƎ��ͤ�u������͐}�v�ɕ`���ꂽ�`���̕����ɂ��Ĥ�����ȊG�������s���Ă���Ă���i�����w���j�̊C�𑖂�\�������D�Z�p�̍q�Ձx�A�_�R������������A2004�j�B

�@�v��ɂȂ�ƁA���̌��Ց��荑�͌�q����悤��50�����ɂ��B�����B�L�B�i�L���j�́A�Ñォ������A�W�A��A���r�A�����Ɋ����Ȍ��Պ������s���Ă����C�`�ł��������A�k�v����ɂ͒����̊C����Պz�̎���90�߰��Ă�����߂�܂łɂȂ�B��v����ɂȂ�ƁA�L�B�ɑւ���āA���B���h����悤�ɂȂ�B����ɑ��Ē��N����{�����̌��ՋN�_�͖��B�ɂ������B8���I���A���{�ƐV���Ƃ̂������������ƂȂ�ƁA�����g�͓�H�����ǂ�悤�ɂȂ�A742�N�͂��߂Ė��B���K���B�܂��A���B�̑D��H���X���I���A���{�̏��Y�ɗ����Ƃ����B

�@�T�䖾�����ɂ��A���E�V�����l�̓��{�ւ̗��q�L�^�͓���819�N��24���A�k�v��46���c����Ă���B�����u���q���l�̔��`�n���݂�Ƃ��A���B���`�̕p�x�����̂�����̍`�������|�I�ɑ����B�c�c���̍`�ɏW�ς��镶���m�킯�Ă�������n���킪���A���Ȃ킿�����Âɒ����I�ɓ����Ă����c�c���z�̒n�Ƃ킪���Ƃ̌��т�������ɋ��łł��������Ƃ��킩��v�Ƃ����i���e�u���㓩���f�Ղ̓W�J�Ə��l�v�O�o�w�A�W�A�̂Ȃ��̓��{�j�R �C��̓��x�Ap.119��������w�o�ʼn�A1992�j�B

�@�v��̑D���^���Ƃ́A�ƍ]�������]�줌Γ�k�ɏW�����Ă���B�����̓s�s�̓����ɂ��āA�z�g�`�M���́u�܂����Ƃłͤ�]��f���^����ї��揔�B�̑��D�͂������ɋZ�p�I�ɐi�����A�܂��^�D�Ǝҁm�D���^���Ǝ҂̂��ƁA�ȉ������n�̐�Ɖ����i��ł����ɑ���Ȃ�������D���ނ̎Y�Ɨ��n���炷��Τ�ނ��떾�B����B���D�������������D�K�͂ł�������Ă�������B�͏��B�Y�̗ǎ��̐��ނ⎽��˖��E�����̏W�גn����o�`�ł���c�c���B�ɂ͕������ڂ̐��S�̉��H�Ƃ����褂܂������B�Ƃ��ƍ]�L���̊O�`�ł��邽�ߤ�L��E��������{�̊C�m�D�ɂ���D�ނ̗A�����\�ł������v�Əq�ׂĂ���i�����w�v�㏤�Ǝj�̌����x�Ap.31�A���ԏ��[�A1968�j�B

�@�m�@�̎����i1022-63�j�A���B�A���B�A��B�̎O�B�ɂ́A�D��1��i3Ұ�فj�ȏ�̑D��3,833�ǁA1��ȉ��̑D��15,454�ǁA���v19,287�ǂ��o�L����Ă����Ƃ����i�z�g���Ǝj�Ap.74�j�B�����D���̕��Ϗ�g������10�l�Ƃ��Ă��A����ɗv����D�v���͎���20���l�ɂ��Ȃ�A�J���͐l���i?�j�ɐ�߂�䗦��10���߰��Ăɋy�ԂƂ���i�z�g���Ǝj�Ap.103�j�B

���̂��߁A����Ō����悤�ɖ��B�≷�B�A��B�ɂ͑����̑D���o�L����邱�ƂƂȂ����B����20000�ǂ̂�������B��8000�ǂ������Ă����Ƃ����B���B�ł́A����A��s�̑��D�E�C�D��Œ��N����{������20-50���̏��D���A�܂����㖖�ɂ́A�T�]�͌��̏���R���D���ő�^�D����������悤�ɂȂ����B��v��A��s�Ɋ��c���D�����������A���B�̖؍ނ��g���āA�N�Ɋ��D600�ǂ�����ꂽ�B�܂��A�S���e�n�ŁA���D���܂߁A�N��3000�Ljȏ�̑D�����i�������Ƃ����

�@���{�Ɵ݊C�Ƃ̌��Ղ͌����ՂƎ����Ղ����݂��Ă���A���ɂ͖��f�Ղ��s��ꂽ�B�g�߂̌��I�Ȍ���i�A����i�̂ق��Ɏg�ߒc���̌l�I�ȕ����̌���������A872�N�ɂ͎s���ł̔������������悤�ɂȂ����B

�����e�ٌ��ՁA���N�Y�⒩�N�o�R�̕�

�@���ߍ��Ƃɂ����ẮA�����⒩�N������ՑD�������Âɓ��`����ƁA������7���I������11���I�܂ł��������e�قɂ���Ύ��e�����B�����ɂ͏h�ɂƐH�Ƃ��x�����ꂽ���A���Ղ��I����Ƒދ�������ꂽ�B�܂��A���Ղ͂��̎{�݂Ɍ����ĔF�߂��A����ȊO�̏ꏊ�œƎ��Ȍ����͍s���Ȃ������B���̌��Ղ́A��q���钆���̐��x�Ɠ����悤�ɁA718�N�����Ƃ����{�V�߂̊��s�߂ɂ��A�܂������E�n�������ɂ��ł̒����i�����ł͒����Ƃ����j���s���A�����Ēቿ�i�ł̐ύڕi�̔����グ�i�a�����邢�͔����Ƃ����j���s��ꂽ�B���̌�ŁA�����M�����B�E�����̒n�������A�������l�Ƃ̌��Ղ��F�߂�ꂽ�B

�@�������A11���I�㔼�ȍ~�A�v��ƂȂ�ƁA�������{�̗͂��y�Ȃ��Ȃ��č��e�ق��Ȃ��Ȃ�ƁA�v���l�͔����Âɋ������Č��Ղ��s���悤�ɂȂ����B����͂���ł݂����Ƃɂ��S�ʓI���Ǘ����Ղ���̑傫�ȓ]���ł������B�v���l�̋����K�͂͂��Ȃ�̂��̂ƂȂ����B�Ⴆ�A1151�N�ɂ͑��ɕ{�̖ڑソ���������n�ɗ��D���d�|���A1600�]�̑v�Ƃ��玑�ނ��^�ы������Ƃ����i�w�ΐ��������x�T�j�B

�@�w���쎮�x���q����ɂ́A���ւ̒��v�i���X�g���ڂ��Ă���B����ɂ��A���i�Ƃ����u��m500���قǁn�A���D�������ʁA���Z�������ʁA�ׂ������ʁA���������ʁA�דԖȁi�ق����݂̂��킽�j�v�A�����ĕʑ��i�Ƃ��āu�\��i�����͂��j�A���ȁi�����݂킽�j�A�ԖȁA�I�z�i����Ӂj�A�]�ɕz�i�܂����̂ʂ́j�A�ؖȁi�䂤�j�A�o�ΐ����i��������������傤�j�A����i�߂̂��j�A�o�ΓS�A�C�Ξ֖��i�����Ԃ�j�A�Ê��`�i���܂���̂���j�A�����i�������Ԃ�j�v�Ƃ���B

�@�����́A�ږ�Ă�500�N�O��鰂Ɏ��������̂ɔ�ׂ�A��ʂ������Ȃ�F�������悭���������A���̑����͎G���ȑ@�ې��i�ł���B����ɂ��āA���쎡�V���́u���ʂɎ�Ԃ����������ꂽ���H�i�ł͂Ȃ��A�ꎟ�Y�i���P�����H�i���������Ƃ������B���ꂪ���{�̒��v�i�̊��{�I�Ȑ��i�ł���B������������Ƃ����āA���{�̒��v�i�̕]�����Ⴉ�����킯�ł͂Ȃ��v�Ƃ����i�����w�����g�D�x�Ap.122�A�����I���A1999�j�B

�@���̎���A���{�͓��̍����̐��ɓ��炸�A�݂�����͏��鍑���Ă݂���̂́A�Ȃ����{�ɂ͕n��ȎY�i�����Ȃ��A����ł���Ȃ����i�����E��������荞�����Ƃ��Č����g�𑗂葱�����̂��A���{�̒����Ƃ̒��v�̊�{�I�Ȑ��i�ƂȂ��Ă����B�܂��A����͓�d�̃n�C�K�C�V���M�A���Ȃ킿�q�O��`�Ɣr�O��`�Ƃ����A���{�O���̊�{�I�Ȑ��i�ł��������B

�@���厛�̐��q�@�̓V���N���[�h�̏I���w�Ƃ����B�����ɕۑ�����Ă��邽�́A���厛���啧�ɕ�[���ꂽ�����V�c�̈∤�̕i�X��A�l�X�̕a���~�ς��邽�߂ɕ�[���ꂽ�A�����J���Ɏg�p���ꂽ���厛�̏Y��Ȃǂł���B���̎�ނ́A����A���핐��A��A�����T�ЁA���[��A�y��y��A�V�Y��A�{���V���̕i�A���x�i�A�����i�A���H��A�H��ȂǑ��푽�l�ł���A�����̖є��p�A����ʒ��̉H�A�L�k��^��A������A�ʐA�K���X�Ȃǂ̂��܂����ȑf�ނ��A�����̍ō������̋Z�@�������č��グ��ꂽ�i�X�ł������B

�@�Ȃ��ł��A�u���ї��������v�A�u����(��ł�)���h�܌����i�v�A�u�؉掇�h���ǁv�A�u�g�坛�Z(����)�ځv�A�u���v�A�u��O�F�v�A�u���ӕr�v�A�u�O�ʎ����v�A�u���ڗ��q�v�Ȃǂ��L���ł���B�ۉ�A���p�A����(�����܂�)�Ȃǂ̃C���h����ѓ���A�W�A�Y�̑f�ނ�A����A����(�Ԃǂ�)�������Ȃ��̐��A�W�A�ɋN�������ӏ�����A����������ɂ����铌�������𗬂̂��肳�܂����߂��������L���ȕƂ��āA�����]������Ă���i�ȏ�A�u���q�@�v�AMicrosoftEncartaEncyclopedia 2001�Q�Ɓj�B

�@�S���������́A���q�@�̑����͌����g�������������玝���A�����i�\����͏���݂�����̎Y�i�\�ł���Ƃ݂��Ă��邪�A�V�����邢�݊͟C�ɂ����Ĕ������߂����̂����Ȃ��Ȃ��Ƃ��āA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�V���̎Y�i�Ƃ��ďM�`�������n�̂ق��A��L�́u���ї��������v�̉�����ł���u���V�������v�Ƃ��������ɂ́A�u���g���m���E���E���̍����n�̐H��ނ�l�Q�A�I���A���̎��A�ъ��ȂǐV�����̕��Y�Ƃ������ʁE���E���E�ȂȂǁA�����g�������炵�����Y�Ƃ��L����A���Օi�Ƃ���Ă����������������킹��B���Օi�Ƃ��Ă͍����E�痿�E�����Ȃǂ��A��������V���ɗA�����ꂽ�̂��A���{�ɓn�������̂������B�����ɂ́A���A�t���J�Y�̌O�����A�����b�J�����̒����A�痿�ł̓C���h�Y�̓������|�q�A�����̑h�F�Ȃǂ��܂܂�A�V�������E�I�K�͂Œ��p�f�ՂɌg����Ă�����������Ă���v�B

�@����ɑ��āA�u�݊C�̏ꍇ�A�є��I���A�l�Q�Ȃǒ��v�i�Ƃ��Ă̓��Y�������S�ł��������A�M���ւ̑��蕨�Ƃ�������̔u�Ȃǂ��܂܂�A�����C�̕��Y�𒆌p���āA���{�Ɏ�������������悤��������������B�V���Ƃ̍������f�₵��9���I�ȍ~�A�݊C�̉ʂ������Տ�̖����͂܂��܂��d�v�ɂȂ��Ă����v�Ƃ����i���e�u���q�@����݂����E�v�O�o�w���A�W�A���E�Ɠ��{�x�Ap.25�j�B

����v�A�����ŏ��̊C�m���ƂƂȂ遥

�@�����ŖS����ƌܑ�\������ɂȂ邪�A���]�����ɂ͓쓂����A���C���ɂ͌��z�A�r���i���\���ɁA��������j�A�슿�ȂǂƂ������~�j�C�m���Ƃɕ���B����獑���͐ߓx�g�o�g�҂��قƂ�ǂł���A�������č��͂̏[���ɂ͂��݁A�V���̏��l���䓪���Đl�╨�̉������������Ȃ�B���̂Ȃ��ł��A���z�E�r�����͊C����Ղʼnh�����Ƃ����B�܂��A���z���͎R���ȓ�̍`�ɔ��Ֆ����Ֆ��Ƃ��������Տ���݂��A�����̉�������{�A��������ɐ�������ėA�o�����B���ꂪ���̌�ɂ�����ؓ쏤�l�̓��{�i�o�̐�삯�ƂȂ����Ƃ����B

�@�v�i�k�v�A960-1127�j����������A979�N�ɂ͒����ꂷ��B�����葁���A���N�����ł�918�N�V���ɑւ���č��킪�u�����A�C���h�V�i�����ł͉_���937�N�嗝����������A�܂�939�N�x�g�i�����Ɨ����đ�z��������B�k�v�́A�����W���I�ȕ����x�z�V�X�e�������������A���̌��̒��������̌��^�ƂȂ����B���̂��Ƃɂ����Ă��Љ�K���͑啝�Ɋɘa����A�o�ϔ��W�͖ڊo�܂������̂��������B

�@�v�̕�����`�͊����̑�����s���̕��G���������炵�A�܂��R���͂̎�͎̂��Ӗ��������̈��������������܂˂����Ƃ����B12���I���߃c���O�[�X�n�̏��^�����䓪���A��(1115-1234)����������Ɖؖk����������悤�ɂȂ�A�k�v�͖ŖS�Ɏ���B1127�N�A�]��ɓ��ꂽ�v�̍c�����A���]����ɂ����Đ�����ʂ̗v�ՂɈʒu����Ո�(���A�Y�B)�ɓs�������āA��v�i1127-1279�j�����Ă邱�ƂƂȂ�B���̓�v�͋��Ƙa�c������ŁA�̉͂����E�Ƃ����߁A���ɐb���̗���Ƃ�Ƃ����A����Δ��]�����ɗ�������ł��܂����B

�@�v�ɂƂ��āA���k�n���͗ɁA�����ċ��Ɏx�z����A�܂����k�n�����������ė��̃V���N���[�h�����Ăɉ�������ꂽ���߁A���̐��͂��܂��܂���ɍL���邱�Ƃ�]�V�Ȃ������B���̌o�ς͉��k�����������Ƃňꎞ����邪�A���łɍ]���쓌�C�݂ɂ����Ă͐l�����������A����������Ȃ��邾���̌o�ϊJ�����i��ł����B���̂��ƂŁA�C����Օi�ƂȂ鐶���E���A������A���S��A�Y��A����A���Ђ́A�������Ɉˑ����邱�ƂȂ��A�\���ɋ��������悤�ɂȂ��Ă����B�����āA�v��̎x�z�҂⏤�l�����͉ؔ��ƂȂ�A���܂܂łɂȂ��C�O�����ґ�i�����v����悤�ɂ������B

�@�v��̍ő�̕ω��́A����ɔ�ׁA���Ƃ̔��B�ł������Ƃ���邪�A���̈�Ƃ��ĊC����������l�����R�ɍs����悤�ɂȂ�A�������߂���C����Ղ͋}�����𐋂��邱�ƂƂȂ����B

�@����ɂ��āA�Ɍ��O���́u�v��͑D�̎��ゾ�����B�������̉͐�𑽂��̑D���������A�C�����łĂ������B�v�D�͒����̓��ƊO�����R�ɑ���܂�����B���̑��Ղ����A�W�A�S��ɋy�сA�����Ẵ��[�}�l���n���C����C�Ɖ������̂Ɏ��āA�嗤�ɂ������C�͒����l�����̂��̂Ɖ������̂������B���{�C���璆�����C�݂܂ŁA�����ē���A�W�A�ɂ����郋�[�g�́A�Ƃ��ɁA��v�̌o���͊C�ɋ���������A���̊����̏�͂��������g�債�A�j��ŏ��̊C��鍑�ƌĂсA�������ŏ��̑�q�C����ƌĂԂ��̂��炢��v�Ƃ����i�Ɍ��O�E�~���R���w���E�̗��j�V �v�ƒ������[���V�A�x�Ap.200�A�������_�ЁA1997�j�B�������A�ǂ̂悤�ȊC��鍑�ł��邩�́A����قǖ��炩�ł��Ȃ��B

�@�v��ɂ�����ؓ�̏��H�Ƃ̔��W�ɗ��t�����āA����Ɍ`�����ꂽ���A�W�A�C����Ռ��ɁA�����l���Րl���悤�₭�{�i�I�ɓo�ꂷ�邱�ƂƂȂ����B����͒P�Ȃ�Q���ł͂Ȃ��A��q����悤�ɁA�����i�����łȂ�������Ƃ����V�����ґ�i���A��^�W�����N�D�ɐςݍ���ł̎Q�����������B����̓A�W�A�C����Ղɉ���������炵���Ƃ�����B

|

|

| �o���F�w���E�j�����}�^�x�Ap.28�A�R��o�ŎЁA2001 |

�o���F�Ɍ��O�E�~���R���w���E�̗��j�V �v�ƒ����� �[���V�A�x�Ap.201�A�������_�ЁA1997 |

�@�v��A���H�Ƃɑ��铝�������܂܂łɂȂ��ɂ��Ȃ������߁A���l�͎��R�ȕ��͋C�̂��ƂŁA�s�E��Ƃ���g����g�D�A�o�ς͊�����悵�A�J����Ո��͐l��100�����������s�s�Ƃ������B�C����Ղɂ����Ă��A�Ǘ����Ղ̂��Ƃł���Ȃ�����A�����Ղ����R�ɍs����悤�ɂȂ�A���ꂪ���܂܂łɂȂ�����ɂȂ����B����͒��������ɂ����鏤�Ɗv���Ƃ����悤�B

�@�v��ɂ����鏤�H�Ƃ̔��W�͋Z�p�v�V�ɗ��t�����Ă����B���̂Ȃ��ł��A�����E�Ζ�E���j�Ձ\�����͋ߐ����[���b�p�̐��E���e�̎�i�ƂȂ�\�͒����̎O�唭���Ƃ��Ă͗L���ł������A����ɈȊO�ɂ������̔����Ɣ������s��ꂽ�B����1����^�W�����N�̌����ł��낤�B�����́A�r�g�������Ă䂯��V���^�̑D��ƁA�u���ŋ��ꂽ�D�q���������C�m�D�ł������

�@��C���ՂƂƂ��ɁA�]��̉^�͂𗘗p�����������^��������ɂȂ�A���u�n�ɗA�������ʂ��ݕ���ς͑D���������āA���C���Ɠ������̑��݈ˑ������܂������v�̎�s�Ո��̐l���͖k�v�̊J�����͂邩�ɉz���A124���l�ɒB���������ɂ͓X�܂����䂵�A�͕ӂɂ͑����̑q�����������Ԃ悤�ɂȂ�A���Ƃ͋}���ɔ��W���Ă����������ɂƂ��Ȃ��ē��K�̔N�Ԓ����ʂ������Ȃ�A���̃s�|�N��32���т���A�k�v���シ�ł�180���тɒB�����B�Ȃ��A�k�v�̎�s�J���̓��킢�̂قǂ́A�����Ȓ���[�i1085?-1145�j��́u������͐}�v�i1110�N���j�Ɏ�����Ă���B

�@�Ȃ���R�`�ӍƎ��ͤ�u������͐}�v�ɕ`���ꂽ�`���̕����ɂ��Ĥ�����ȊG�������s���Ă���Ă���i�����w���j�̊C�𑖂�\�������D�Z�p�̍q�Ձx�A�_�R������������A2004�j�B

�@�v��ɂȂ�ƁA���̌��Ց��荑�͌�q����悤��50�����ɂ��B�����B�L�B�i�L���j�́A�Ñォ������A�W�A��A���r�A�����Ɋ����Ȍ��Պ������s���Ă����C�`�ł��������A�k�v����ɂ͒����̊C����Պz�̎���90�߰��Ă�����߂�܂łɂȂ�B��v����ɂȂ�ƁA�L�B�ɑւ���āA���B���h����悤�ɂȂ�B����ɑ��Ē��N����{�����̌��ՋN�_�͖��B�ɂ������B8���I���A���{�ƐV���Ƃ̂������������ƂȂ�ƁA�����g�͓�H�����ǂ�悤�ɂȂ�A742�N�͂��߂Ė��B���K���B�܂��A���B�̑D��H���X���I���A���{�̏��Y�ɗ����Ƃ����B

�@�T�䖾�����ɂ��A���E�V�����l�̓��{�ւ̗��q�L�^�͓���819�N��24���A�k�v��46���c����Ă���B�����u���q���l�̔��`�n���݂�Ƃ��A���B���`�̕p�x�����̂�����̍`�������|�I�ɑ����B�c�c���̍`�ɏW�ς��镶���m�킯�Ă�������n���킪���A���Ȃ킿�����Âɒ����I�ɓ����Ă����c�c���z�̒n�Ƃ킪���Ƃ̌��т�������ɋ��łł��������Ƃ��킩��v�Ƃ����i���e�u���㓩���f�Ղ̓W�J�Ə��l�v�O�o�w�A�W�A�̂Ȃ��̓��{�j�R �C��̓��x�Ap.119��������w�o�ʼn�A1992�j�B

�@�v��̑D���^���Ƃ́A�ƍ]�������]�줌Γ�k�ɏW�����Ă���B�����̓s�s�̓����ɂ��āA�z�g�`�M���́u�܂����Ƃłͤ�]��f���^����ї��揔�B�̑��D�͂������ɋZ�p�I�ɐi�����A�܂��^�D�Ǝҁm�D���^���Ǝ҂̂��ƁA�ȉ������n�̐�Ɖ����i��ł����ɑ���Ȃ�������D���ނ̎Y�Ɨ��n���炷��Τ�ނ��떾�B����B���D�������������D�K�͂ł�������Ă�������B�͏��B�Y�̗ǎ��̐��ނ⎽��˖��E�����̏W�גn����o�`�ł���c�c���B�ɂ͕������ڂ̐��S�̉��H�Ƃ����褂܂������B�Ƃ��ƍ]�L���̊O�`�ł��邽�ߤ�L��E��������{�̊C�m�D�ɂ���D�ނ̗A�����\�ł������v�Əq�ׂĂ���i�����w�v�㏤�Ǝj�̌����x�Ap.31�A���ԏ��[�A1968�j�B

�@�m�@�̎����i1022-63�j�A���B�A���B�A��B�̎O�B�ɂ́A�D��1��i3Ұ�فj�ȏ�̑D��3,833�ǁA1��ȉ��̑D��15,454�ǁA���v19,287�ǂ��o�L����Ă����Ƃ����i�z�g���Ǝj�Ap.74�j�B�����D���̕��Ϗ�g������10�l�Ƃ��Ă��A����ɗv����D�v���͎���20���l�ɂ��Ȃ�A�J���͐l���i?�j�ɐ�߂�䗦��10���߰��Ăɋy�ԂƂ���i�z�g���Ǝj�Ap.103�j�B

�@���B�́A�M�R�̋߂��ɂ����āA�T�]��13ϲًt�ڂ����Ƃ����ɂ���A����738�N�ɍs����悪�u���ꂽ�i��v�ȍ~�c���A������і��B�A����J�g�ƌĂ��悤�ɂȂ�j�B�����́A��v����ɂ����ẮA1138�N�����150�N�ɂ킽���Ď�s���u���ꂽ�Ո��i�Y�B�j�ɋ߂��Ƃ����n�̗�������A�����Ύ�s�̊O�`�ł������B�������łȂ��A�z�g�`�M���̂����k�m����m�̐ړ_�ɂ���A��������^���̓�̋N�_�ɐڑ����Ă����B���B�ɂ͌R�`�Ə��`�Ƃ�����A��^�W�����N�̕u���ڊ݂��\�ł������B

�@���B�`��тɂ�5���˂𐔂��A�u�������̂����A��s�̓���̂����肪�`�p�̂��Ȃ߂��Ȃ��A����̊O�A�T�]����҂ɂȂ镔���ɉ����ĕu���A���D�E�C�D��A�s���i�̉��ڒ��ɂ�����c�c�����s�X�͏��Ŗ���s���i�̒��ɂ���������Ă����ق��A�A��踉Ƌ����A�����E��v�̉��H�ƁA���D���̒��A�g�z�c������A�铌�̍x�O�ɂ͍����E���̎s��̂ق����S�ƁA�D��̒����������v�Ƃ�����i�z�g�`�s�_�Ap.19�j�B �@�v��A�����̑��D�Ƃ͋}���ɔ��B���A��v�͋���Ȑ��R��Ґ������B����͏��D�⋙�D��֔Ԑ������p���邱�ƂŕҐ����ꂽ�B |

|

| �����F�z�g�`�s�_ |