ホームページへ |

目次に戻る |

| |

- Expansion of Islam and China -

| |

紀元前後、海のシルクロードが一通したのは、東に漢、西にローマが並び立ち、その中間に南インドの諸王国と東南アジアの扶南がそれを媒介したからであった。その交易品は東西の強国が求めてやまない贅沢品であり、その西方の担い手は主としてインド人、イラン人、アラブ人、そしてギリシア人であった。その後、東では中国が220年後漢の滅亡から589年隋による再統一まで、魏晋南北朝という時代に入る。また、西ではササン朝ペルシア(226-651)が興り、395年ローマ帝国は東西に分裂し、東のビザンツ帝国(330-1453)が栄える。そうしたもとで、海のシルクロードは営々と続けられるが、その主たる担い手には変転があった。

広大な地域を支配していたパルティア帝国も、後1世紀になると弱体化する。アルダシール一世(在位226-241)が、226年にそのパルティアを滅ぼしてササン朝ペルシアを建国し、西アジアを支配する。それがメソポタミア全域を支配すると、ローマ帝国と対峙するようになる。後継のシャープール一世(在位240-270?)は、軍人皇帝ウァレリアヌス(在位253-260)を捕虜とする。ローマ帝国はビザンツ帝国として残ったものの、ササン朝ペルシアに押し込まれ、そのあいだの抗争はイスラーム世界の成立まで続く。

ササン朝ペルシアは建国以後、ペルシア湾沿岸部やその島嶼部を支配することに専念していた。まず、シャープール二世(在位309-379)は、ペルシャ湾東岸の中央にあるシーラーフをアラブ系遊牧民の侵入から防衛し、アラビア半島へ進出する前哨基地とする。さらに、アラビア海とインド洋に面するオマーン地方を押さえる。それにより、海のシルクロード西端のペルシア湾ルートがササン朝の支配のもとにおかれたことで、それ以前から栄えていたもう一つの紅海ルートが、それに取って代わって西方世界への東方商品の主要な流入ルートとなった。

他方、ビザンツ帝国はササン朝の興隆によりメソポタミアから後退を余儀なくされるが、ユスティニアヌス一世(在位527-565)はローマ帝国がかつて持っていた西半分の国土を復活させる。ただ、東方産品の入手はササン朝との対立があるため、いままでにもまして紅海ルートに依存せざるをえなくなった。そのため、ビザンツ帝国は紅海ルートの安全確保を図るとともに、メッカのクライッシュ族に交易特権を付与したり、エチオピアのアクスム王国と提携したりする。しかし、それが成功したわけではなかった。

ホスロー一世(在位531-579)の治世、ササン朝は最盛期を向かえる。かれは、アクスム王国の侵攻に対抗しようとして、8隻の戦艦と800人のイラン系移住者たちを派遣して、イエメン地方を制圧する。この遠征の目的について、家島彦一氏は「紅海とインド洋に向って新しい出口を求めていたビザンツ帝国を牽制し、またビザンツ帝国とアクサム王国とが結びつくことで、紅海周辺部に巨大な政治的・軍事的勢力が成立することを阻止しょう」としたものであったという(同著『イスラム世界の成立と国際商業』、p.72、岩波書店、1991)。

このホスロー一世の時代、その「帝国の勢力は、アラビア海とインド洋の西海域周縁部の全域に及んでおり、従ってイラン系の商人たちは、中国産絹布を舶載してきたインド船が到着する交易港に待ちかまえていて、そのすべての商品を一括購入してしまった。そのために、アクサム商人たちの努力にもかかわらず、ビザンツ側の要求する十分な綿布を獲得できなかった」のである(家島前同、p.78)。それに従えば、海のシルクロード西端のインド洋海域は、イエメンを拠点としたササン朝「ペルシアの海」となったことになる。

ただ、イラン人の交易ぶりを直接に示す史料はないようであるが、6世紀、エジプトのアレクサンドリアの商人で修道士のコスマス・インディゴプレウテス(生没年未詳、黒海、アラビア、東アフリカ、セイロンを旅行し、535-47年に『キリスト教地誌学』を執筆)は、スリランカについて「インド・イラン・エチオピアから来る船の寄港地であり……イラン系のキリスト教徒(ネストリウス派キリスト教徒)たちが居住し、教会を建て、イランから派遣された司教が任命されて滞在していたこと、イラン商人と並んでアドウレー(アクスム王国の港)やギリシャの商人などがそこを訪問したことなどを記録している」ことからみて、「イラン系の人々による文化的・経済的影響が強く及んでいた」とする(家島前同、p.75)。

それ以後、イスラーム帝国の時代を経て、「大航海時代」にいたるまで、ヨーロッパ系の交易人が紀元前後、「エリュトゥラー海交易」において活躍するといったことはなくなる。

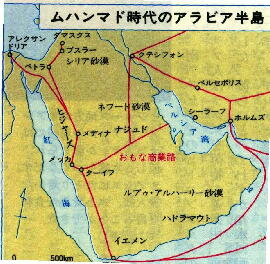

▼ムハンマド時代の西アジアとメッカの交易▼

7世紀、世界は転換期を迎える。東では唐による中国の統一、西ではキリスト教やイスラーム教を基盤とした国家の成立であった。

いま上でみたように、海のシルクロードの西端のペルシア湾ルートは、インド洋がササン朝ペルシアの海になったことで、その程度のほどは不明ながら復活したとみられる。他方、紅海ルートはすでに3世紀には衰退しはじめており、その維持も困難となっていた。それに対して、、古代から利用され続けてきた使われていたアラブア半島のキャラバン・ルートは、ササン朝ペルシアとビザンツ帝国の対立にさほどの影響を受けないルートとして再構築されることとなった。

| アラビア半島の「サラート山脈の山間部を通る高 原キャラバン・ルート」の中間地点に、メッカ、その 外港としてジッダがあり、イスラーム以前からそこ は聖地であった。その地で、ムハンマド(570?-632) は、交易部族であるクライッシュ族の孤児として育 った。このクライッシュ族は5世紀末メッカを征服 し、その「地理的位置と歴史的事情を最大限に利 用して、さらに国際政局に……中立を守り……、 ひたすら仲介貿易による富の蓄積に徹する道を歩 んでいった」という(家島前同、p.97)。 佐藤次高氏は、「メッカの商人はこの機をとらえ て交易を発展させ、ときにはラクダ2500頭、護衛と 付き添いの数300人の隊商が派遣された例も知ら れている。彼らは、アラビアの乳香、没薬、皮製品な どのほかに、インド・東南アジアの香辛料(胡椒、丁 字、ショウガなど)、アフリカの金、象牙、奴隷などを、 シリアにもたらした」。「その結果、メッカにはかつて ない繁栄の時代が訪れた。しかし、この繁栄はメッ カ社会に貧富の差を生みだし、富の追求を第一と する倫理の堕落をもたらした。これが預言者ムハ |

出所:佐藤次高著『世界の歴史8 イスラーム社会の興隆』、p.33、中央公論社、1997 |

こうした定説に対して、「メッカが新しい交易の担い手となることはなかった。メッカの商人が扱ったのは、インド・東南アジアの香辛料やアフリカ産の金ではなく、アラビア産の皮製品、織物、動物、食料など安価な商品ばかりであった。つまり、メッカの商人がたずさわっていたのは、あくまでもローカルな交易であって、彼らが高価な奢侈品をあつかう東西貿易の主要な担い手になったと考えるのは誤りである。したがって、6世紀後半のメッカが急激な社会変容にみまわれたはずはなく、商業の繁栄とそれにもとづく価値観の変化を想定して、イスラームの誕生を説明することはけっしてできない」という新説があるという(以上、同著『世界の歴史8 イスラーム社会の興隆』、p.40-2、中央公論社、1997)。

この新説を支持するかのように、後藤明氏は「メッカの商人は中国・インドの物産をあつかう東西貿易の仲介商人ではなく、アラビアのローカルな商人であったのが実情であり、上の説明はあたらない。いずれにせよメッカは、多分に偶然によって、商人の町として発展し、人口1万人程度の都市となった」という(同稿「巨大文明の継承者」佐藤次高他編『都市の文明イスラーム』、p.49、講談社新書、1993)。

この時代の海のシルクロードの西端や西アジア状況からみれば、定説がもっともらしいことは明らかである。新説がいうメッカの商人が扱った安価な商品こそ、彼ら本来の「飯の種」であったことは明らかである。そこに降ってわいたように、一攫千金のもうけ口が登場したのであろう。それを特定の有力な商人が独り占めしようとし、それから疎外されたムハンマドたちが秩序破壊にでたとみられる。

ムハンマド自身は、クライッシュ族が支配するメッカにおいて迫害を受け、その有力な交易商人と対立するなかで、610年頃イスラーム教を編みだした。また、624年、彼は300人の信徒を率い、メッカに向かう5万ディナールの荷を積み、700人に護衛された隊商を襲っている。そして、メッカを数次にわたって攻撃し、630年遂に無血征服する。それによって、クライッシュ族はキャラバン交易から後退を余儀なくされる。これは、信仰のために戦うことと交易のために戦うことが一体となった、まさに戦闘カルトの振る舞いであった。

▼イスラーム、古代オリエント世界を征服▼

戦う預言者と呼ばれるムハンマドは、「神の道に移住し、神の道で戦う(ジハード)」ことこそ、真の信者とした。彼が死ぬと、同盟者が離脱しはじめるが、それを制圧するため遠征隊が差し向けられる。それを手始めにして大征服運動がはじまる。その「派遣はカリフの『命令』ではなく、あくまでも『呼びかけ』の形でおこなわれた。しかもその呼びかけは、ジハードを鼓舞すると同時に、それによって素晴らしい戦利品が獲得できることをも示唆している。[初代カリフ]アブー・バクル[在位632-34]の偉大さは、いまや戦利品の獲得は[イスラーム暦以前の]ジャーヒリーヤ時代のような略奪行為の結果ではなく、神の道のために戦うことによって達成されると意義づけた」ことにあるという(佐藤前同、p.75-6)。いまやジハードと略奪との区別はなくなったのである。

632年のムハンマドの死後、その政教一致の後継者であるカリフの指揮のもとに、大規模な征服活動を開始される。そのアラブ・イスラームの勢力は、1世紀もたたないうちに、西アジアから、ヨーロッパの一部(イベリア半島、シシリー、サルディニアなど)、アフリカの地中海沿岸、インド大陸の一部を支配するに至る。それによって、ササン朝ペルシアは滅亡に追いやられ、ビザンツ帝国もエジプトやシリアから撤退を余儀なくされる。ここに4000年にも及んだ古代オリエント世界は終焉を迎える。こうして文字通り、空前絶後の世界帝国が築かれる。

アラブ・ムスリム軍(ムスリムはイスラーム教徒のこと)は、636年ヨルダン川支流のヤルムークの戦いでビザンツ軍を、そして642年テヘラン南方のニハーワンドでササン朝ペルシア軍を打ち破る。そして、その間、639年エジプトのカイロ、641年アレクサンドリアを手に入れる。それら征服地に軍営地(ミスル)が設営される。イラクのバスラ、クーファ、イランのマルウ、シリアのダマスカス、アレッポ、エジプトのフスタート、チュニジアのカイラワーンが、それであったが、それらは次第に経済都市に発展していく。

しかし、7世紀前半の地中海の制海権はビザンツ海軍が握っていた。アラブ・ムスリム軍が地中海に進出してくると、ビザンツ海軍の攻撃にさらされることとなる。それに対して、砂漠の民のアラブ・ムスリム軍も、イエメン系、オマーン系、シリア系のアラブ人やコプト派キリスト教徒のエジプト人(おおむねギリシア人)の船員や船大工の助けを借りて、海軍を編成せざるをなくなる。

| 最後の正統カリフ、第4代カリフのアリー(在位656-61)が暗殺されると、ムハンマドと同じクライッシュ族で、第3代カリフのウスマーン(在位644-56)に征服地の統治を任されていたムアーウィア(在位661-80)が、ウマイア朝を興す。その彼は649年キプロスを征服し、655年には小アジア南西のリュキア沖(フィニケ沖)の「帆柱の戦い」で、アラブ海軍は500隻からなるビザンツ艦隊に壊滅的な打撃をあたえていた。この勝利はイスラーム勢力の地中海への本格的な進出の契機となる。そのときの海戦では、提督や艦長、海兵はア |  |

| 19世紀作成の複製木版画 『Cyclopedia of Universal History』, 1885、所収 |

それ以後、ウマイア朝は7世紀後半アルワード、クレタ、ロドス、そして8世紀前半イベリア半島、南フランス、シシリー、サルディニアなどに押し入る。こうして、西地中海の制海権はアラブ海軍のもとにおかれるが、東地中海の制海権はなおビザンツ海軍が握っていた。

それについて、家島彦一氏によれば「ビザンツ帝国側の反撃もまた激しく、首都コンスタンティノープルに対するアラブ・ムスリム艦隊の包囲を解いただけでなく、キプロス島、シリア海岸、ナイル・デルタの要地ダミエッタに攻撃を加えてきた。……キプロス島をめぐる両軍の攻防戦は、ウマイア朝のほぼ全時期を通して続けられ、最終的には747-748年にかけてのキプロス沖の海戦で、アラブ・ムスリム艦隊は撃退された」という(家島前同、p.173)。

このように、8世紀末すなわちウマイア朝末期まで、東地中海の制海権はビザンツ帝国が保持していた。そのことが、「ウマイア朝の外的発展を阻害し、政治的・経済的要地としてのシリアの立場を危うくし、強いてはその国家衰亡に導く一つの重要な理由となった」とされる(家島前同、p.175)。

それに対してインド洋に向けては、アラブ・ムスリム軍はその早い時期からペルシア湾、アラビア海の地域を征服している。イラク総督ハッジャージュ・ブン・ユースフは、シンドのダハール王がミード族の海賊の取り締まりを困難としたため、それに聖戦を挑むとして、マクラーン沿岸を通ってシンド地方[ガンジス河口地方]にインド遠征軍を派遣し、711年ダイブルを攻略している。これらアラブ・ムスリム軍のインドへの征服活動は、ペルシア湾からホルムズ海峡、そしてインダス河にいたる海上交易ルートを確保することにあった。それ以後、インド洋海域は「大航海時代」まで、一貫して「イスラームの海」となる。

このウマイア朝はもとより、アッバース朝もその首都をバグダードにおいたことで明らかなように、インド洋交易に強い関心を払っていた。その最東の拠点となったダイブルは、10世紀半ば頃に記録されたイブン・ハウカルの『大地の姿』によれば、「ミフラーン(インダス)川の東岸に、海に沿って位置する。そこは商品取引の一大センター、多くの地方と交易関係をもち、この地方とその他の地方の港」であり、インド洋の海運と貿易活動の拠点として繁栄していた(家島前同、p.143)。

▼イスラーム教が押し出す大征服運動とその意義▼

この大征服運動は世界史を変えたといわれるが、それは「イスラーム教」を抜きにしては語れない。家島彦一氏は、「アラブ・ムスリム軍による拡大と征服の本質は、宗教的主張と結びついた経済的・社会的要求であって、それらを移動にともなう共同体的連帯の再編の過程で達成することが目標とされていた」(家島前同、p.126)。それは南アラブ系諸集団による大規模な移住・植民運動であって、「単に遊牧民の略奪行為に触発された一時的・突発的な現象ではなく、長期的・戦略的な移動と地域再編を目指した事業であったことは、各地の交通・運輸と軍事上の要地への軍営地(ミスル)建設、また……積極的な農業政策……などの諸事実が端的に物語っている」という(家島前同、p.130)。

また、この「イスラム信仰によって規律を与えられたアラブ・ムスリム軍による大征服運動は、モンゴル族やその他の遊牧諸部族による移動・征服と国家形成の過程とは、根本的に異なっていた」とか(家島前同、p.109)、それは「破壊や虐殺をともなうことが少なかった点が特徴的である」とか、イスラーム教は「略奪者の群の粗雑な信仰としてではなく……尊敬をはらわれた道徳的な勢力として登場した」といった説明が加えられる(佐藤前同、p.18)。すなわち、アラブ・ムスリム軍の征服とその後の地域再編が、イスラーム教の規律のもとで行われたとする。しかし、預言者ムハンマドの言動からみて、その征服方法はきわめて厳しい破壊や殺戮、あくことのない略奪、そして厳格な支配を伴っていたことは明らかであろう。

それはともかく、ムハンマドが説いたイスラーム教は当時、西アジアや地中海世界に広くいきわたっていたユダヤ教やキリスト教に対するアンチテーゼであった。それが「同じ一神教であっても、神(アッラーフ)は唯一絶対の存在であり、預言者ムハンマドはあくまでも『市場を歩くただの人間にすぎない』とする点で、イエスに神性を認めるキリスト教とは明らかに異なっていた。また、民族の違いにかかわりなく、すべての信者は同朋としてひとつの共同体を形成するという点に着目すれば、イスラームは民族宗教であるユダヤ教にはない普遍性と世界性とを備えていたことになる」ことは明らかである(佐藤前同、p.21)。

さらに、預言者ムハンマドが商人であったことからも、「イスラームは砂漠の宗教ではなく、あくまでも商人たちの宗教、いいかえれば都市の宗教であった。そのためイスラームの教えによれば、商人の社会的な地位は相対的に高く、また商売は遊牧や農業より尊ぶべき職業であるとみなされる。この点で……日本の儒教とは著しく対照的である。『商売によって安定した収入を得ることは、正しい信仰生活を送るための礎である』(ディマシュキー[『商業美徳に関する提要の書』の著者]、11世紀ごろ)との考えは、イスラームに特有な倫理であるといってよいだろう」と解説される(佐藤前同、p.25)。

アラブ人の大征服運動によるイスラーム世界の建設は、優れてイスラーム教徒による、イスラーム教徒のための交易世界の建設にあったといえる。それは交易都市ネットワークとして注目されてきた。すなわち、「7世紀半ば以降、アジア、アフリカ、ヨーロッパにまたがる広大な地域がカリフ政権のもとに組みこまれると、各地の総督たちは都市を結ぶ交通路の整備と安全の確保に努力を傾けた。こうして実現された『イスラームの平和』(パクス・イスラミカ)のもとで、商人や職人、知識人たちはもの・技術・知識などの交換を活発に行い、都市を結ぶ緊密なネットワークをつくりあげていった」とされる(佐藤前同、p.27)。

アラブ人たちは征服都市に少数の支配者として定住するが、キリスト教徒やユダヤ教徒、ゾロアスター教徒などをイスラーム教に改宗させようとはしなかったとされる。それにもかかわらず、数世紀のうちにイスラーム化が進んだ。それは、商人であり続けるに当たってイスラーム教徒となることに、それなりの便宜があったからであろう。あまたの商人にとってイスラーム教のシステムに取り入らなければ交易が不可能となったとみられる。したがって、イスラーム教への改宗は、事実上、強制であったといえる。イスラーム社会は、信者となった商人に限って同朋として受入れうる共同体を形成していた。このウンマと呼ばれる共同体こそがイスラームの強さであった。

▼ウマイア朝時代、非イスラーム教徒の商人が活躍▼

| ムハンマドが死ぬと直ちに後継者争いが始まり、内乱が起きる。それは政教一体のイスラームにとって宿命であった。すでにみたように、それに勝ち抜いたクライッシュ族の有力家系のウマイア家がウマイア朝(661-750)を築く。その王朝のカリフの親はムハンマドの敵対者であったという。これも一つの「神の道」であった。ウマイア朝が首都としたのはメッカやメディナなどでなく、そこから遠く離れたシリアのダマスカスであった。そこは「地上の楽園」と呼ばれた。 家島彦一氏は、「ウマイア朝の政治的支配領域が東側はシンド地方、北側はマーワランナフル地方[サマルカンド地方]、西側は大西洋沿岸、ピレネー山脈までの、中央アジア・西アジア・北アフリカとイベリア半島にまたがる広 |

|

| 715年に建築された世界最古のモスク ダマスカス(シリア) |

アラブ・ムスリム軍の大征服運動によって、また広大な地域を政治支配したウマイア朝とその時代において、地中海やインド洋において海上交易がどのように展開されたかは、その史料は少ないこともあって不明なところが多いようである。「コーラン」は商業の規律の文言に満ちているが、海や航海に関する言葉は少ないし、アラビア語史料も同様である。そして、「クライシュ商業の繁栄時代、彼らはエチオピアとの交易のために紅海を船で渡ることがあっても、彼ら自身が船を所有し、操ったとは考えられない」とされる(家島前同、p.149)。その後においても、ムハンマドに連なるような南アラブ人商人が海上交易の担い手になったようにはみえない。

ウマイア朝の交易に関する貢献として、アラブ貨幣(ディナール金貨とディルハム銀貨)を発行して広大な地域に流通させ、また公用語や商用語をアラビア語に統一した。そして、古代オリエントに起源をもつ駅逓制(バリード)を復活させたことである。なお、この駅逓制は、次のアッバース朝になると駅逓庁が設けられ、駅舎が数10キロメートルおきに置かれ、行政や市況の日報制が採用されるなど、改良が加えられた(佐藤前同、p.135)。

| これら以外に、家島彦一氏は「ウマイア朝は、交通・運輸ルートの安全を守り、物資の輸送と商人の往来による交易の活発化することに特別の関心を払っていた」とし、歴代カリフの個別政策を紹介する。それによれば、(1)海賊・盗賊排除とそのための艦隊の派遣、(2)メソポタミア両河の水路監視、(3)商品取引・保管所の設置、(4)造船所やフンドゥク(商館・商人宿)、倉庫の建設、(5)常設市場(スーク)の設置、(6)市場監督官や地区長の任命、(7)両替商の配置などをあげる(家島前同、p.177-9)。これらは格段に新規なあるいはイスラーム的なこととはいえない。 このうち、両替商は「単に貨幣の交換だけでなく、国家の徴税組織の一端を担っており、また通貨の発行と信用制度を確立し、国際的商業の発展に必要な資金の貸付、手形の発行および交換などの金融業務をおこなった。……[なかでも]豊かな経験と広いネットワークをもった非アラブ系の人びと、とくにユダヤ教徒・イラン人・コプト教会 |

|

| ディルハム銀貨 |

本来の商人はどうか。まず、イスラーム初期に活躍した国際商人は「アラブ・ムスリム軍の征服活動と結びついた、一部の特権アラブ商人たち」であった。彼らアラブの支配層は、征服地において戦利品や税収、投資や貸付による利益によって、急速に富裕化したとされる。アラブの支配層や富裕層が必要とする奢侈品の需要が強まるなかで、「新しく登場した商人層は、かつてアラビア半島西岸ルートのキャラバン交易に活躍したアラブ系の人びとではなく、ウマイア朝政府から異端とされたイバード派商人、アリー派シーアの人びと、ユダヤ教・ネストリウス派キリスト教・コプト教会派キリスト教などのズィンミーや、イラン系マワーリーなどの人びとであった」。

彼らの多くはイスラーム以前からの国際商人とみられ、「いずれも強固なコミュニティーの結束力と広域的な情報ネットワークを生かして、資金の出資・運用、情報交換、商品の購入と販売をおこなって、アラブ・イスラム帝国の内外にまたがる国際商業に活躍するようになった」とする(以上、家島前同、p.181-2)。

イブン・フルダーズベは、9世紀後半、15代カリフ=ムータミド(在位870-92)に仕えた駅逓長であるが、その著書『諸道路と諸国の書』のなかで、ラーザニーヤと呼ばれたユダヤ人商人たちのネットワークの末端は、5・6世紀になると「インド洋を横断してスリランカ・インド・マライ半島にまで及び、7世紀末には南中国の窓口である広州にまで達し……6世紀から7世紀の初めに、地中海沿岸部の諸都市においてシリア人やギリシャ人と並んで、海上貿易商として幅広く活躍していた」。また、「イラン系ネストリウス派の人びとは、すでにサーサーン朝ペルシャ帝国の時代から……ペルシャ湾岸の港を拠点に、インド南西海岸・スリランカ・マライ半島のカラ(カラバール)の各地に宗教拠点と貿易基地を設けた。そしておそらく8世紀初めには、彼らの遠東のネットワークの末端は、中国の広州に達した」という(家島前同、p.183-4)。

| |

| 彼らが東方の海から以下のようなものを運んできた。すなわち、中国からは絹、香辛料、絹織物、麝香、香、鞍、皮革(?)、青窯、薬草の一種である肉桂、漢方用根など、ワクワク(フィリピン?))からは金と黒檀、インドからはあらゆる種類の香や白檀、樟脳、芳香性の堅果、丁子、カクラット(?)、ナツメグどココナツ、あらゆる種類jの綿織物、象、そしてサランディブ(スリランカ)からはあらゆる種類の力ラフルなルビーや瑪瑙、ダイヤモンド、真珠、水晶、さらに宝石研磨用の砥石などである。 |

これはどうしたことか。本来の南アラブ人商人は、イスラーム初期はともかく、ウマイア朝時代には登場しない。その時代のイスラーム世界の交易のうち、遠隔地交易はなお伝統的な非南アラブ人で、しかもおおむね非イスラーム教徒の商人に依存していた。当の南アラブ人は、そのなかに遠隔地交易人になるものも出たであろうが、おおむねは支配者たり続ければよかった。したがって、そこに築かれたとされる交易ネットワークは、他でもなく、南アラブ人が支配者として統治している地域の政治ネットワークということになる。この南アラブ人の政治支配ネットワーク(それはイスラーム布教のネットワークでもある)は、非スラーム教徒の商人のための交易ネットワークとなっていたということになる。

▼エジプト穀物、紅海横断、メッカやメディナに向かう▼

ウマイア朝時代の海上交易についての具体的な事例に乏しいが、そのなかにあってわずかエジプトの小麦のメッカやメディナへの輸送が注目される。エジプトは、古代ローマ帝国の穀倉であったし、ビザンツ帝国にとっても同じであった。そのため、ビザンツ帝国にとって東地中海の制海権は生命線であった。そこへ、アラブ・ムスリム軍が侵入してきたのであるから、すでにみたように、そのあいだで激しい対立が起きるのは当然であった。ただ、コンスタンティノープルの人口は、9-10世紀と時代は下がるが、10-40万人の範囲であったとされる。

家島彦一氏は、「アラブ・ムスリム軍のエジプト征服はエジプト穀物を獲得することを目的としていたと断定し難い」が、それがメッカやメディナ地方における「慢性的な食糧不足を解消する手段となった」と、その不作為を強調する(家島前同、p.181-2)。はたしてそうであったのであろうか。

エジプト征服の指揮官は、「定期的にヒジャーズヘ食糧輸送を続けるために、『アムニス・トラヤヌス運河』と呼ばれた運河を改修・整備して、フスタートからビルバイス・ティムサーフ湖・ビター湖を経由し、紅海の港クルズムに通じる水上輸送ルートを完成させた」。しかし、この運河はアッバース朝時代に閉鎖されるが、「ヒジャーズ地方向けの穀物輸送は、その一部はアカバ経由の陸上キャラバンによって、またクルズムからシナイ半島沿いに紅海を南下して、ジャールやジッダに達する海上輸送によって続けられた」という。

上エジプトで「集荷された小麦は、そこから穀物輸送船に積んでナイル川を下り、フスタートに近いブーラークやマクスの船着場に集められた。……倉庫に一時的に貯蔵された後、ナイル川の増水期にカリフ=ウマルの運河[前出運河のアラビア名]またはラクダ・キャラバンによって、マシュトウールまで運ばれ、そこで製粉加工された。……10世紀半ば、クルズムでは到着するキャラバン隊の積み荷1荷につき1ディルハムの通関税が課せられていた。クルズムの市場では、商人たちによって穀物取引がおこなわれるが、とくにコプト系商人が穀物貿易に活躍した。彼らは、カリフ=ウマル[一世(在位634-44)]の時代、すでにメディナの市場で小麦や干しブドウの商売をおこなっていた」。ここにおいても交易の担い手は非イスラーム教徒である。

「スエズ湾と紅海を南下する海運は、4月半ばから7月にかけて卓越する北風をとらえておこなわれた。……紅海の北側海域における船の航行条件は……極めて悪く、熟練の航海案内人(rubban)を雇っても、航海は昼間だけに限られていた。穀物船は船団を組んで出帆し、シナイ半島に沿ってスエズ湾・紅海を南下し、順風であれば20日から25日の航海でヒジャーズ地方の港ジャール、またはジッダに到着した。……ジャール港は、メディナまでキャラバンで2日から3日の距離にあって、カリフ=ウマルの治世代にはそこに穀物貯蔵用の要塞が建設された」。

| さらに、アッパース朝時代にはユーフラテス川を通ってバグダードまで輸送されという。なお、この「クルズムからジャールやヤンブゥおよびジッダに達する穀物の海上輸送は、11世紀半ばまで続けられたが、とくに十字軍勢力がナイル・デルタ地域、パレスティナ海岸やシナイ半島にまで侵攻してくると、その輸送は困難となった」(以上、家島前同、p.165-9)。 どのような量のエジプト穀物が、紅海を下ってメッカやメディナに向かったか、またウマイア朝時代のそれらの人口がどれくらいであったかは不明である。それらを問わずに、家島彦一氏は「かつて地中海世界を結びつけていた大規模な海運活動による穀物貿易は、チュニジア・エジプト・シリアがいずれもムスリム勢力のもとに入ったことで終息した。このことによる影響は多方面に及び、地中海の交流構造を大きく変えた」という(家島前同、p.162)。 エジプト穀物は、首都ローマが崩壊したことで、その100万人の3分の2を扶養することはなくなったであろうが、それを含む各地の穀物が地中海を渡らなくなったとは言い切れないであろう。また、それらに相当する穀物が、アラビア半島やメソポタミアに持ち込まれたわけでもないであろう。 |

|

| 出所:佐藤前同、p.140 |

アッバース朝(750-1258年)は、ムハンマドの一族がカリフになることを宣言し、内乱のたえないウマイア朝を倒して建てられた。このアッバース朝は「イスラームの黄金時代」となった。

ウマイア朝はアラブ人が異民族を支配する征服王朝であったが、それに対してアッバース朝はイスラーム教を統治原理とした、文字通りのイスラーム帝国であった。アッバース朝はウマイア朝の領域を受け継いだが、その2代カリフ=マンスール(在位754-775)はその首都を地中海寄りのシリアのダマスカスではなく、それから離れたイラクのバグダードにおいた。そこは、すでにササン朝ペルシア時代から、交易の十字路として物資の集散地であり、しかもその南部には穀倉地帯のサワードがあった。彼は官僚機構や駅逓網(バリード)の整備に努め、中央集権国家を築いたとされる。

762年に建設されたバグダードは地上の「平安の都」と呼ばれ、9世紀には繁栄をきわめ、人口100万人を超える巨大都市となったという(唐の長安は70-100万人)。カリフの黄金門宮殿を中心にした円城には、シリア門、ホラーサン門、バスラ門、クーファ門という4つの城門があった。シリア門にはダマスカスを経て、地中海に向かう交易路が連なっていた。ホラーサン門からはイランの銀産地ホラーサンに向かって開かれ、シルクロードを経て中国に至った。そればかりか、カスピ海、ヴォルガ河を経由で、北海に出る交易路が接続していた。バスラ門はティグリス川の河口にある港バスラに向かう道がついており、ペルシア湾を経てアラビア海に入ると、海のシルクローに接続していた。クーファ門はメッカやメディナに向かう巡礼道が接続しており、紅海や南アラビアに向かうことができた。

このように、アッバース朝の交易圏はいままでにない広がりをみることとなり、首都バグダードはまさにそこが世界における交易の十字路であり、交易の管理センターであることを示すものとなった。「バグダードには名種の商品や物資が、陸路および水路を利用して、いとも簡単に……東方や西方のイスラーム諸国に限らず、遠くインド、シンド(インド西部)、中国、チベット、トルコ、ダイラム(カスピ海西南部)、ハザル(黒海とカスピ海の間)、エチオピアの地方からも、あらゆる種類の商品がもたらされた」(佐藤前同、p.140)。

それらは「エジプトのリネン、装身具、シリアのガラス器、金属器、ペルシアの絹など帝国各地の物産が集められ、中国の陶磁器、絹、麝香、東南アジアの香辛料、中央アジアの瑠璃、織物、奴隷、北欧・ロシアの蜂蜜、琥珀、毛皮、奴隷、東アフリカからの象牙、黒人奴隷など」であった(宮崎正勝著『イスラム・ネットワーク』、p.81、講談社選書メチエ、1994)。

アッバース朝は、その広大な領域に接する国々との遠隔地交易を盛んにしただけではなく、それら国々から手工業技術が移転され、手工業生産が著しく発達し、それぞれの地域に特産品が生まれ、それがさらに交易を促したことが特徴的である。751年、アッバース朝軍は中央アジア北部を流れるタラス河で、高仙芝が率いる唐朝の大軍を破る。それにより、シルクロード交易はそれ以来今日まで、イスラーム勢力の掌中に置かれることとなった。その世界史的意義は、後のモンゴルのユーラシア制覇よりも、はるかに大きい。

その際、中国の製紙法が西方に伝わったことが有名であるが、その後、熱帯産の稲米、亜麻、綿花、バナナ、柑橘類、芋類、砂糖きびなども移植され、それが西漸して地中海に至った。そのなかでも、ペルシアやイランの絨毯や織物などはもとより、クーファやシーラーズなどの絹織物、シリア諸都市のガラス製品、ダマスクスの釉塗タイル、サマルカンドの紙、バグダードやバスラの石鹸、ガラス製品といった特産品が帝国内に出回ったという。

インド洋からバグダードに至る交易ルートにおいて栄えた都市は、ペルシア湾の入口のホルムズやスハール、湾内ではシーラーフやカーディフ、そしてその最奥部ではバスラ(ウッブラ)であった。そのなかでも、シーラーフとスハールはアッバース朝前期のインド洋交易の一大拠点、あるいはペルシア湾真珠の取引センターであった。

大型船の積み荷は、ペルシア湾の最奥部の水深が浅いため、その入口のホルムズ海峡付近の港で、小型船に積かれえられた。そして、バスラからは平底の川船を使ってティグリス河と運河をさかのぼり、バグダードに持ち込まれた。なお、陸上ルートも利用されたが、モンスーン航海に連動した大キャラバン隊となった。その移動距離は1日25-30キロメートルであった。

▼西アジア交易、ペルシア湾ルートから紅海ルートへ移行▼

こうした交易ネットワークの頂点に立ったアッバース朝とその首都バグダードは、5代カリフ=ハールーン・アッラシード(在位786-809)の時代に最盛期を迎える。しかし、その死後、すでにはじまっていた地方の独立は一挙に広がり、イスラーム帝国は急速に解体に向かう。さらに、その穀倉地帯であるサワードにおいて、アフリカのザンジバル島などからの農耕奴隷ザンジュ(ザンジ)の反乱やカルマト教団運動が惹起する。

それらが、アッバース朝のインド洋交易に与えた影響について、家島彦一氏は「ペルシャ湾頭の諸地域やサワード地方で起ったザンジュの反乱は、農業と水運の動脈であった運河網の荒廃を引き起こし、農業生産の低下とペルシャ湾・インド洋に通じる海上運輸と貿易活動の全面的な中断をもたらした。さらに、カルマト教団によるペルシャ湾〜アラビア半島東岸〜ユーフラテス川東側〜シリアに通じる別ルートの開発と利用は、バグダードを経由せずにインド洋と地中海の両世界が結ばれる新しいネットワークの形成を意味した」とまとめている(家島前同、p.223)。

さらに、イラン系ダイラム人の軍閥が、932年カスピ海地方にブワイフ朝(932-1055)を興し、945年バグダードを占領するまでになる。それによってアッバース朝のカリフは政治権力を奪われる。こうした様々な勢力の台頭によって、バグダードを交易センターとしたイスラム世界のネットワークは混乱に陥る。ブワイフ朝は「ペルシャ湾岸の国際港シーラーフとスハールの他、マクラーン海岸、シンド地方やイエメンにまでも、その軍事的・政治的影響力を及ぼすことによって、インド洋貿易を国家統制下に置こうと努めた。そのために、自由な商業活動を妨げられた商人・富裕者および手工業者たちは、上イラク、シリア、エジプトやイエメンの諸都市に逃避・移住することで、新しい自由な活動の舞台を求めた」という(家島前同、p.244)。

それに伴って、インド洋交易あるいは海のシルクロードの西端ルートは、再びペルシア湾ルートから紅海ルートへ移行することとなる。アラビア半島南部のオマーンやイエメン地方、そしてエジプトのクルムズやフスタートが交易都市として再興あるいは新興する。そうしたことは、10世紀から11世紀の変わり目に、「イスラム世界の繁栄中心が、イラク・ペルシャ湾軸ネットワークのバグダードからエジプト・紅海軸ネットワークのフスタートおよびカイロに移行し」たことを意味した(家島前同、p.223-4)。

|

| 出所:佐藤次高他編『都市の文明イスラーム』、p.101、講談社新書、1993 |

▼アッバース朝時代の商人とその経営のかたち▼

アッバース朝時代とそれ以後においても、イスラーム世界の主要都市は交易都市であった。それら都市はいかなる商人に開かれており、その出自を問われることなく、商いをすることができた。彼ら商人は都市繁栄の担い手として、その社会的地位は高かった。そのなかでも都市を仕切っていたのはイスラーム教徒の富裕商人(タジール)であったとされる。彼らは、支配者と穀物や奴隷を取引したり、金銭を融通して巨利をあげることがあっても、自治権を主張したり、特許状を要求したりしなかったという。そればかりでなく、教養のある人々でもあった。

富裕商人(タジール)たちの経営の特徴は、エジプトのファーティマ朝やアイユーブ朝、マムルーク朝の各時代の違いを超えて、「(1)取扱い商品の多種多様性、(2)商品輸送における陸上・海上ルートの併用、(3)各地に商品デポ・支店の設置、(4)兄弟や宗教・宗派の仲間による協同経営、(5)多様な商業テクニック(合資・協同)、(6)境域地帯に通じる遠隔地貿易の展開などであろう。……市場価格の変動や交通事情・政情変化などによる危険や損失を最小限にとどめるために、一種類の特定商品に集中させずに、多種・多品目の商品を様々な輸送手段を使って分散輸送したこと、多様な方法で資本を集積し、兄弟・血縁を中心とする強い信頼の絆に基づいた商業経営をおこなっていた」(家島前同、p.252)。

| |

| ラーザニーヤと呼ばれたユダヤ人商人たちは、アラビア語、ペルシア語、ローマ語、フランク語、アンダルシア語、スラブ語を話す。彼等は東から西へ、西から東へと旅をする。彼等は西方からの奴隷、女奴隷、織物、毛皮、黒貂、刀剣などを売りさばく。彼らは、西海(地中海)の港から船を出して、(エジプト・ナイルデルタの)ファラマーへ向けて航海する。ファラマーから彼らは陸路をとり、クルズム(アカバ湾に面した港)へと旅する。その距離は25ファルサク(約156キロメートル)である。そこから、彼等は東方の諸海を越えてメディナ、メッカへ通ずるジャール、ジェッダの諸海港へ、シンド(インダス河流域)、インド、中国へ至る。彼等は中国の麝香、沈香、樟脳、肉桂などの商品をはじめとして、各地の商品を購入して紅海に戻り、さらに商品をファラマーに運び、西海(地中海)へと運ぶ。他の或る者は、コンスタンティノープルに赴いてローマ人との間に商売を行う。他の或る者はフランク王国に赴き、商品を売り捌く、時としてユダヤ人商人はフランク族の住まう地方から船出して、西海(地中海)を横切って(シリアの)アンチィオキアに至り、そこから3つの駅逓を経て、ジャービヤに至る。そこからユーフラテス川を航行して、バグダードに至り、再度ティグリス川を下って、[バスラの]ウッブラ港に至る。そこから船に乗りオマーン、シンド・インド、中国へと赴く。これらの旅は陸路でも可能である。 |

| 出所:イブン・フルダーズベ『諸道路と諸国の書』の記述、宮崎正勝著『イスラム・ネットワーク』、p.122-3、講談社選書メチエ、1994 |

イスラーム交易世界で活躍する商人は、ほぼもっぱらイスラーム教徒の商人であり、いまや交易市場は彼らの一人舞台となったかのように描かれている。ウマイア朝時代の商人のように、その出自が問われることもない。それほどにまでに、イスラーム教徒の商人が輩出され、活躍したのであろう。その1つの根拠はイスラーム法学による裁判にあるかにみえる。これについて、家島彦一氏は「イスラム法の各学派による基本的な解釈に基づいて、イスラム商人たちの行動に法的保障が与えられたことは、彼らが国際的規模で行動を展開する上で大きな力となっていた」(家島前同、p.246)。

佐藤圭四郎氏や家島彦一氏は、ディマシュキーの前出文献から、スークの小売り商人ではない、多額の資本を持って国際交易を行う富裕商人(タジール)を詳しく紹介する。

(1)ハッザーンは、屯積商人あるいは蔵商と訳され、「都市に倉庫を構え、市況に応じて、農産物その他を大量に購入・販売することによって、その差益を入手しようとする投機的な商人」で、「アッバース朝は、租税として集められた穀物を、こうした大商人たちに入札方式で売却していた」。彼らは「ファーティマ朝時代には、ラッカードの委託販売人・取次人の役割を果たした」という(家島前同、p.255)。

(2)ムジャッヒズは、輸出入商人あるいは輸出入問屋と訳され、「遠隔地へ大規模な物資の輸出を行う豪商のことである。彼らは、行旅商人のように自ら取引のため遠隔地へ赴くのではなく、信頼できる宰領者をつけて送達する」(佐藤圭四郎著『イスラーム商業史の研究』、p.80、同朋舎、1981)。彼らは、「原料や道具を手工業者たちに貸与して生産をおこなわせ、その上で製品を引き取って売却することもあった」という(家島前同、p.256)。すなわち問屋制手工業である

このムジャッヒズから派遣された「代理人は、現地に在住して、主人に代って経営の全権を委託され、また本店からの指令によって商品の買付けをおこなった。商品の輸送は、専門の運輸業者や協同経営の仲間たちに委託する場合もあったが、代理人自らが専用の船やキャラバン隊を雇って商品と一緒に旅することが多かった」。そして、「インド洋では、バスラ、シーラーフやオマーン地方のスハールなどに在住する商人たちが、代理店をインドのサイムール、カンバーヤ、ダイブル、ターナ、クーラム・マライなどに設けて、大規模な商業取引をおこなった」という(家島前同、p.257)。

(3)ラッカードは、行旅商人あるいは遍歴商人と訳され、「その商用旅行の範囲によって、諸国間を定期的に移動する、都市と農村との間を移動する、他国に移動し、そこに数年間滞在[するという]……3つの類型に分類される。遠隔地を移動する商人は旅商と呼ばれて、商品を携えて自分も旅した」。「基本的には、都市内に倉庫を持たず、また各地に自己の代理店網がないため……多くの場合、販売取次人・仲買人・競売人などの仲買商人たちを利用した」(家島前同、p.254)。

▼インド洋交易港における取引の仕組み▼

ベルベル系アラブ人の旅行家イブン・バットゥータ(1304-69?)は、港頭における交易品の取引の実態を詳細に書き残しているが、家島彦一氏によれば、まず東アフリカのモガデイシュー(マクダシャウ)では、外国船に乗って来た商人(客人)は「町の仲介者(主人)と接触し、『客人と主人との契約関係』が結ばれ……その主人のところに居住し、すべての商品を主人のもと(倉庫)に貯蔵するよう強制され、現地における商業取引はすべて主人を通じて行われる」。

一方、主人は「客人によってもたらされた商品を請け負い現地の市場で自由に売却し、要望された商品を購入することで大きな利潤を得た。従って、現地の市場では外国商人が全く登場せずに、港市内の現地商人同士、あるいは現地商人と内陸の人との取引が行われた。この主人がモガデイシューの港市の支配者から派遣された役人か、またその管理下に置かれた契約商人である場合には、市場は公設の入札場で行われた可能性が考えられる」。

「こうした『客人と主人との契約関係』によって成立する交易関係は、売り手と買い手との接触が回避・禁忌された〈沈黙貿易〉と政体による組織化された管理貿易との中間にある境域貿易の一類型であって、イスラム世界の周縁部だけでなく、世界の各地に広く見られた原初的な商業形態である」と性格づける。

インド洋交易の中心地の南アラビアの港市ズファール(ザファーリ・アルフムード)にあっては、「港市の支配者が積極的に外来の船や商人たちを迎え入れて交易を盛んにし、貿易取引を管理・組織化しよう」とする形態がみられる。「インド地方あるいはそれ以外の地方から船が着くと、そこのスルタンの奴隷たち……は、船主あるいはその代理人、さらに船長であるルッバーンと船舶書記のカッッラニー」に贈物を持参し、海岸からスルタンの館まで歓迎パレードが行われる。

交易船のカツラーニー(船舶書記)は、「船長・乗組員・船客などの乗員、積荷の種目・量、その他の必要事項」を記入した入国申請書を、現地の検査官に提出する。この事類に基づいて、「船の入港税、商品関税が決められ、積荷のうちでも高価な指定商品については厳密にその品目・品質・量が調べられ、疑わしい品物については封印された。こうして陸揚げされた商品は、先ず港市の支配者用の買上げ品が倉庫に入れられ、他の商品については市場で売却されていたのである」。

この入港船の管理体制や、交易品の指定倉庫への搬入と統治者の先買い、残余の市場での販売の管理の流れは、次節のコラム「12世紀におけるアデン港の入港船管理」に示されるように、インド洋における交易港において広くみられた形態である。

さらに、西アジアのイスラーム教徒の居留地が発達している―それを敷衍すれば、彼らがその港の経済的権力を握っている―交易港では、「従来のような『客人と主人との契約関係』によるプライベートな形態ではなく」、入港船の管理体制や交易品の取引は「現地支配者から任命・承認を受け」た「外国人居留区の自治と安全を守る商人たちの代表者」―シャーバンダルなどと呼ばれる港務長―が、「港市での来航外国人に関する領事業務と貿易業務を担当する」ことになっていた(この項以上、イブン・バットゥータ著、イフン・ジュザィイ編、家島彦一訳注『大旅行記3』、p.416-8、東洋文庫、平凡社、1998)。

家島彦一氏の「客と主人との契約関係」の性格づけは魅力的にみえる。しかし、こうした「原初的な商業形態」は「境域貿易の一類型」でもあって、モガデイシューばかりか、ザイラゥやモンバサでもみられたとする。それら港は「境域」となっているが、14世紀よりはるか以前から西アジアと交易を続けている、東アフリカの有力な港市となっていたはずであり(例えば、同著『海が創る文明』、p.327、朝日新聞社、1993)、それに該当しないはずである。また、「客と主人との契約関係」は「原初的な商業形態」とされるが、はたしてそうであろうか。居留地における交易管理は確かにパブリックな形態をとっているが、その管理権限が現地の主人ではなく―そうした有力者がいないとか、宗教上のあるいは政治的な理由から―イスラーム居留民の代表者に委ねられた形態といえる。これも管理貿易の一種である。

なお、前近代における管理交易と市場交易に関する概念については、Webページ【1・4・1古

代の海上交易の形態―ポランニー批判を通じて―】を参照されたい。

▼イスラーム教徒における交易の協業形態▼

イスラーム文化といえば、それ以外とはまったく異質な文化と受け取られがちな傾向があるかのようであるが決してそうではなく、イスラーム教がユダヤ教やキリスト教を土台としていることから明らかなように、イスラーム教徒の交易文化もギリシア・ローマを抜きにしては語りえない。

佐藤圭四郎氏は、イスラームの高利貸法について「等価交換というアリストテレス的原理に基づくもので」あって、それをアラビア語でから重訳した「スコラ学派と同じく……当事者の一方が他方の損失を前提として利金を得る『利子』は拒否するが、資本を委託して得られる商業による『利潤』は許容されている。……このようにして、イスラーム世界において特異な発達をみた『持分資本』の形態が生れる基盤が準備された」とする(佐藤圭前同、p.59、61)。なお、ここでは利潤と利子の意味合いについては詮索しない。

そして、イスラーム世界における持分資本の事例を、イスラーム文献からいくつか紹介する。この持分資本はすでに9世紀初めからあったが、10世紀後半のイスラーム文献によれば、その一般的な協業の形態は「かれら2人のうちの1人が資本を所有し、他の1人が利益の一定割前〔を受取る〕という條件で、〔取引に〕専心従事し、損失は資本〔主〕が負担する」ものである(佐藤圭前同、p.64)。

ディマシュキーは、前出文献において「かれ(持分資本の借主)は、かれ以外の人(貸主)の資本を用いて取引に従事する商人である。つまり、持分資本(の借主)は、不慮の事故が起こり得べき場所に関する〔協定された〕境界を越えない限り、従事する取引に関する資本の責任を義務づけられていない」といっている(佐藤圭前同、p.68)。この借主とされている商人は、厳密には持分資本運用の受託者であるが、ここでは代理人と呼ばれる。

持分資本による協業は、資力のある貸し手とそれがない借り手のあいだばかりでなく、資力ある商人とあいだでも行われた。長年インド洋交易に従事し、いまは隠棲しているシーラーフの大商人の例では、彼はインドや東アフリカ、中国といった遠隔地交易について、彼の代理人となる協業者とのあいだで、積み荷や損失補償に関する協定が結ばれなければ、協業しなかったという。この協業を、「対等の資格をもつ2人以上の対等の商人が協同して資本を支出し、造船・艤装・貨物搭載に共通の権利・義務を持つ、合資形態における協業」と解説される(佐藤圭前同、p.69-70)。

ここに紹介されている事例は、古代バビロニアや、古代ギリシア(エクドシスとして)、中世のビザンツ、ユダヤ人商人において採用され、また11世紀以降イタリアのジュノヴァやヴェネツィアなどの交易都市のコンメンダ(出資者は有限、企業家は無限責任)の起源となった典型的な事例にとどまるとみられる。イスラーム世界において、それら事例以外にも多様な形態―持分資本は資金や交易努力ばかりでなく、船舶、積み荷、労務提供などの組み合わせ―がみられたであろう。

▼交易協業の変化、資金運用受託人の地位の向上▼

イスラーム世界における交易の持分資本による協業も、時代が下がるにつれて変化する。佐藤圭四郎氏は、一方においては代理人の地位が向上して、損失について補償義務を負わないといった条件が出されたり、また資本主の指示の商品とは別に、代理人が自己採算の交易を行うようになる。その一例として、「委託資本をもって購入した資本主の物資とは別に、自己の資金で購入した物資を併せ積載していた。しかし、梱包の上に記入された姓名と標識は、両者とも代理人のそれであった……[ただ]前者(資本主に所属の物資)のほうが、後者(代理人に所属の物資)より多かった」という状況もみられたという(佐藤圭前同、p.71)。

こうした状況にありながら、合資形態における協業がギリシアの海上冒険貸付のような単なる金銭貸借に移行することもなく、資力を持った代理人に何人かが出資をするといった、中世ヨーロッパでみられたソキエタス・マリス(簡単に合名出資会社、出資者の無限責任)に発展することはなかった。それを制約していたのは、イスラーム世界における高利貸禁止の慣行にあったとされるが、内実は羊頭狗肉となっていたことであろう。

他方において、協業者としての代理人ではなく、「〔資本の〕所有主に隷属する雇傭人にすぎない」買弁による請負や、買弁に類する代理人の雇用が行われるようになる。それらをいままでみてきた持分資本の先駆的な形態だとする。後者の具体的な例として、「ある商人(資本主)がサンダーン又はシームールからオマーンまで一艘の船を艤装し、自己の『代理人』を乗組ませ、かれにチーク材を委託して目的地で売らせ、その代金で所定の商品を購入するよう命じた。この代理人は、資本主の指示通りの経路をとって目的地に至り、件のチーク材を30ディ-ナール以上で売却し、その代金で所定の雑貨を買い、帰国後、資本主と取引収支につき清算している」という。(佐藤圭前同、p.68)。

そして、この例では「企業の主導権は全く資本主の手中に在り、代理人は行動の自由を極端に制限され、奴僕のように指令のままに行動する低い地位にある。遠距離貿易に従事したかれの労苦に対する報酬は、『給料』として別途支給されたものと解すべきである」とまで解説する。そのとき、買弁による請負や代理人の雇用が、はたして持分資本の先駆的形態といえるかどうかは疑問なしとしない(佐藤圭前同、p.67、68)。それは、むしろすでに11世紀前後において、イスラーム世界では単なる使用人による交易が行われていたことを知らせてくれるものではないのか。

▼イスラーム海上交易人の類型、一杯船主から巨大船主まで▼

| すでに述べた商人3類型のうち、当面する海 上交易人は主としてラッカードがそれに当た り、その一部にムジャッヒズもいたであろう。そ の点については明らかでない。それはともか く、アッバース朝時代以降、インド洋交易が拡 大するにつれ、それに従事する交易人や交易 船は増加したとみられる。この量的な拡大は海 上交易と海上輸送とをめぐって、様々な交易人 とその協業の形態を生み出したとみられる。 佐藤圭四郎氏は、さまざまなイスラーム文献 から、海上企業(船商)には船舶の保有の形態 から、次のものがあるとする。これら船主はす べて商人でもある。 (1)一杯船主。「比較的小型のものに在って は、船主である商人が自ら持ち船に乗り組み 船長を兼ね、業主として貿易に従事するものが ある。この種の船商は、多くのばあい、ただ一 艘の船の持主であって、それに財産の大部分 を商品・現金のかたちで積載し、海上貿易を営 むものが多かった」。 (2)持分資本船主。「1隻以上の中型船舶を 所有し、自らは船に乗り組まず、これらの船を 一定の契約條件で賃貸しするものである。そ の多くは『持分資本による協業』とよばれるも のであって、船主から資本を委託された代理 人が貿易に従事して得られた収益を、資本主 である船主と業主である代理人が、一定の割 合によって分配する」という形態である。この船 主は、説明からすれば、船舶と資金を持分資 本としたかにみえる。なお、持分資本としてで はなく、ただ船を定額で賃貸しする船主もいた という。 |

|

| 600-700 |

|

|

|

| 描いたイラスト フランス国立図書館(パリ)蔵 |

なお、10世紀以降のイスラーム法や裁判の史料には、何人かの商人が1隻の船の積み荷の小麦の持ち分を保有していたとか、持ち分にしたがって修繕費を分担しあったとか、また商人が合資により建造した船の船倉は持ち分に応じて区画されていたとか、記載されているという。

(4)単独巨大船主。「遠距離貿易の推進力となった豪商たちであって、積載貨物もろとも、大型船舶を単独で艤装できるほどの巨額の資本を備え、他から出資を受けて『協業する』必要を認めないほどの大商人である」。

これら「豪商たちは、インド洋貿易の中心がペルシア湾岸の諸港にあった9、10世紀のころには、バスラやシーラーフに根拠をおくペルシア系ムスリム商人に多くみられる。次いで、アラビア系ムスリム商人が進出するが、10世紀後半から11世紀にかけて、西アジア経済の重心がエジプトに移り……、[アデン]の港に本拠を置いたペルシア系・アラビア系ムスリム商人」が、それに該当するという(以上、佐藤圭前同、p.85-7)。

これに対して、家島彦一氏は交易の協業形態に注目して、「海上航海と貿易の特殊条件のなかで、海上企業の協同や合資の契約関係は、陸上企業の場合よりも厳密な形で発達した。文献史料に現れた事例によると、船舶を自らの資金で建造し、商品を積み込んで海上貿易に乗り出すような富裕な商人もいたが、通常は、(1)1人の商人が積み荷と一緒に、しかるべき船に便乗し、商売に出かける、(2)数人の商人が[船舶の調達と商品の積み込みを]協同する、(3)ローン合資によって船倉の一部または船を貸し切る、(4)自らは船に乗り込まず、ナーホダーあるいは他の商人を代理人(ワキール)とする、(5)キラード(相互貸付)によって、出資者(出資者が船主と同一である場合と、船主への投資者となる場合とがあった)から多額の資金の貸付を受け、船舶の建造と海上貿易を協同でおこなう、などがみられた」とまとめる(家島前同、p.263)。

なお、このキラードはヨーロッパのカラットと同じ言葉であるが、すでに述べた持分資本のことである。それが相互貸付とされるのは、多数の商人が相互に持分資本を持ち合った状態を指すからであろう。これは、ギリシア時代、海上交易人が貸付金を小口に分けて投資した、海上貸付を彷彿とさせる。

▼権威のある管理船主ナーホダーと船長ルッバーン▼

こうした海上交易人たちは、単独あるいは船団を組んで、異国に乗り出していった。インド洋交易にあってはモンスーンの関係から、その仕向地や交易品などを同じくする場合、交易人たちは共同輸送船団を組織したとされる。特に11世紀半ば頃から、紅海とインドを結ぶ海上交易が急激に増加するなかで、エジプトの「カーリムまたはカーリム商人と呼ばれる商人組織[後に、カーリミーと呼ばれる商人組合となる]は、もともとはシーラーフ商人たちの協同運輸組織と同じように、モンスーン航海のために組織された商用航海のための運輸船団であった」(家島前同、p.262)。

このように、海上交易にあってはそれに従事する商人やその経営、それをめぐる資金や船舶の貸し借りは複雑であるが、海上交易を現実に取り仕切る責任者が重要な役割を果たすこととなる。佐藤圭四郎氏は、すでにみた合資建造船にあっては、「船主の1人または代理人が海上企業における事実上の責任者である『綱首』となって、船に乗り組み、船主集会にて決定の企業内容を実施し、帰国後、出資額に応じて利潤配分が行われた」。特にインド洋交易において、「綱首」はペルシア語でナーホダー(nakhudha)(アラビア語で、ナーフーザ、ナーフーダ)と呼ばれ、「船が中型か大型か、建造が共同出資か単独出資かを問わず、船舶に対する所有権または持分権をもち、海上企業の最高責任者」だとする(佐藤圭前同、p.87、88)。

それに対して、家島彦一氏は「1人もしくは数人の船主によって建造された船舶は、ナーホダーと呼ばれる実際の船舶経営者に全権が委託された。ナーホダーは、信頼が重んじられたので、船主がナーホダーを兼ねるか、また船主とナーホダーが血縁や婚姻関係によって結ばれていることが多かった」という。これは中世ヨーロッパでいう乗船する管理船主と同じである。

そして、「ナーホダーの権限は絶大であって、船員の雇い入れ、寄港地の選択、委託積み荷の売却と購入、船客の呼び込み、航海中の争議の調停、嵐のときの投荷、座礁の際の船の遺棄の決定権など、船に関するすべての責任と運営権を委託されていた。従って、船主や商人たちは秀れたナーホダーを雇い入れて、海上貿易を有利におこなおうと努めた。ナーホダーのなかには、自らの専用船を買い、委託商品と船客の輸送、商人たちの代理人としての海外での商取引などを多角的におこなって、大輸送業者として成功する者もいた」という(以上、家島前同、p.263-4)。

イスラーム世界では、海上交易をめぐって交易と輸送、商人と船主、出資者と事業者が分離し、それに応じて資金の融通を通じて様々な協業が発達したことによって、かなり早い時期から海上交易人は商人船主船長であり続けることが少なくなり、船に乗り込まずナーホダーに依存し、また船員のみならず、船長を雇用するようになっていたとみられる。

「船主が同時に船長(rubban)を兼ねることもあるが、通常では、船主に雇傭された航海技術者である。古くは奴隷に類する低い地位にあった船長も、すでにイスラーム時代の西アジアにあっては、特殊な航海技術の持主として尊敬され、社会身分も向上している。時化の予知、投荷の処置、暗礁への通暁、星辰による位置測定など、航海に必要な海洋学・気象学に関する凡ゆる知識と経験を備えていた」。

さらに、「企業内容に関しては、船主が決定権をもっているが、時代が降ると、船長も企業の収益に関して一定割前の持分権を与えられるようになる。[ある文献によれば]、業主としての船主が400ルーピーの俸給のほかに4持分(4区画)を与えられるのに対し、船長は200ルーピーの俸給と2持分(2区画)を受け取ることになっている。これは共同出資の協業者が積荷に対してもつ持分権に関する記載であって、船長が企業に対して発言権をもつに至ったこと示している」(以上、佐藤圭前同、p.88)。なお、ここでいう「業主としての船主」とは交易を請け負った商人か、あるいは雇われた代理商人のことであろう。

▼イスラーム教徒の商人が扱った海上交易品▼

イスラーム世界が広大であり、そこに交易ネットワークが張りめぐらされたことで、交易量とその交易品目も増加したことは、きわめて当然のことであった。しかし、そのことは、海のシルクロードにおいて、どの程度当てはまるか。

家島彦一氏は、西アジアの海上交易人たちによって、「9・10世紀になると、中国と西アジアとの貿易関係はますます盛んになり、陶磁器・絹織物・漆器・青銅容器・銅銭・紙・墨・鏡・馬具・装身具・麝香などが、バグダードをはじめとする西アジアの市場にもたらされた」。

「一方、ペルシャ湾を基地としたアラブ系・イラン系の海上商人たちは、西アジア産のガラス・陶器・木綿布・亜麻布・毛織物の他に、中国市場で需要の高かった南アラビア産の乳香・没薬・龍涎香、ソコトラ島の麒麟血・蘆薈(アロエ)、ペルシャ湾産の真珠、地中海の珊瑚」を、中国に持ち込んだ。

それ以外に、「東アフリカ海岸からの象牙・犀角・動物皮革、スリランカ・インド・マラバール海岸の胡椒・肉桂・宝石類、アッサム産の沈香・犀角、東南アジア産の香辛料・薬物類など、インド洋周縁部の各地で産出する様々な物産を、中国市場にもたらした」とする(以上、家島前同、p.277)。

このように、イスラーム教徒の海上交易人たちが西アジアから中国に持ち込んだ産品は、古代からの西方産品に比べその品目に大きな変化はなく、その内容も貧弱なものであった。そのため、西方において需要が高まっている中国産品を仕入れるためには、インド洋や東南アジアにおいてそれら海域の産品を買い込み、それらを持ち込んで支払いに充てざるえない状況も、またそれ以前と同じであった。

その点で、海のシルクロードにおけるイスラーム教徒の海上交易人たちは、いままでにもまして中継交易人として振る舞うようになったといえる。それを後発の西ヨーロッパの海上交易人も習うのである。

西アジアの海上交易人たちは、インドや東南アジア、中国ばかりでなく、東アフリカ海岸にもネットワークを広げていた。それら地域は「西アジア地域の市場に、象牙・犀角・皮革・奴隷・鉄・金・マングローブ材・玳瑁(たいまい)・熱帯産果実・香薬類などの、主に第一次産品をもたらし、その見返り商品として、ナツメヤシの実・陶器・土器・ガラス容器・装身具・鉄製道具類・武器・通貨・木綿・麻織物・衣料品・絨毯・木製家具などの加工品類を提供した」という(家島前同、p.275)。

この時代、海のシルクロードにおいて、どのような船が用いられたかは、それほど明らかではない(次節で詳述する)。東からは中国のジャンクが、西からは西アジアの2000年を超えて歴史を持ち、現存の縫合船ダウが進出したことになっている。それに関して、家島彦一氏は「10世紀半ば、シナ人の船は、マラッカ海峡に近いマライ半島の交易港カラ(現在のマライシア連邦ケダ州)に達するようになったという」マスウーディーの記録から、黄巣の乱(875-884)で「明らかにアラブ・イラン船が中国から後退する時期をとらえて、中国ジャンクが徐々に南シナ海とインド洋に向って進出していった」という。

また、12、13世紀「インド洋の貿易構造は、東側の南シナ海・ベンガル湾の中国ジャンク活動圏と、西側のアラビア海・インド洋西海域のアラブ・イラン系ダウ活動圏の二極構造」となり、マラバール海岸のクーラム・マライ(故臨)において「中国ジャンクと大食国(西アジア・イスラム世界)からの小船(ダウ船)とが出会い、荷の積みかえがおこなわれ」るようになったとする(以上、家島前同、p.278、279)。

中国のジャンクはインド洋に入り込んでいないこともあって、イスラーム教徒の海上交易人たちが中国に来訪したことで、西アジアの船が来訪していたかのように受け取られてきた。その船がダウであったかどうかは断定されていない。イスラーム教徒の商人たちが、中国まで乗ってきた船はダウなどではなく、おおむね東南アジアの船であって、彼らはそうした船に便乗するか、そうした船を用船するかであったとみられる。そして、黄巣の乱以前にあっては西アジアのダウはマラッカ海峡の港で東方の船と出会い、積み荷を取り引きした上で折り返していたとみられる。

なお、家島彦一氏は底荷(バラスト)に注目している。そこには底荷になりえないようなものも含まれるが、インド洋海域においては「主にナツメヤシの実・米・家畜・奴隷・木材(マングローブ・ココヤシ・チーク・ラワン)・象牙・香辛料・乳香・陶磁器・陶器・土器・レンガ・石材・宝貝など」であった。他方、地中海においては「穀物・石材・奴隷や、アンフォーラおよび樽に詰めた酒類やオリーブ油などであった」という(家島前同、p.275)。

▼ピレンヌ・テーゼ―西ヨーロッパに交易条件がなかった―▼

イスラーム勢力の進出の世界史的意義について、ベルギーの歴史家H.ピレンヌ(1862-1935)のテーゼを避けて通ることができないようである。その著作のなかで「古代の伝統の断絶をもたらしたものは、思いがけないイスラムの急激な進出であった。この進出が、東方世界を最終的に西方世界からきりはなし、地中海的統一に終止符をうつ結果となった」という(同著、中村宏他訳『マホメットとシャルルーニュ』、p.408、創文社、1960)。この地中海的統一とはローマ世界のことである。イスラーム勢力の進出によって、地中海の交易は終息させられ、地中海には交易都市もなくなって、ただ西ヨーロッパ北部に販路のない農村経済が広く展開されていった。それが中世ヨーロッパの始まりとする。これに対して、様々な批判が寄せられ、イスラーム研究が進んだとされる。

宮崎正勝氏は、ロンバール氏がピレンヌ・テーゼとは「むしろ逆に、ムスリム商人が『蛮族的西方』を世界経済の中に組み入れる役割を果たしたことを強調し、ムスリム商人が西欧の経済的発展に対して果たした役割」は、「(1)ムスリム商人の活動により地中海は『閉鎖的な湖』であることをやめ、インド洋と大西洋を結ぶ交通路となった。(2)東方のイスラム商圏と西方のイスラム商圏が、ユダヤ人、スラブ人、スカンジナヴィア人を担い手とする西北ヨーロッパに形成された新ルートにより結び付けられた。(3)ムスリムは、エジプド・シリアをビザンツ帝国から奪い、同国の経済活動の方向を西方、黒海周辺諸地方に転換させた。(4)ムスリム商人は、西ヨーロッパから中国に至る通商回路を次つぎと生み出し、大量の貨幣を注入することにより活性化させて、世界的広がりを持つ商圏を組織した」ことにあったと紹介する(宮崎前同、p.124-5)。

また、家島彦一氏はイスラーム勢力の進出によっても地中海世界の交易は途絶することなく続けられたとし、ただ西ヨーロッパが衰退したのはその市場向け生産に乏しかったからである。イスラーム世界にとって西方との交易は、イスラーム域内における交易に比べても取るに足りず、彼らの西方への関心はスーダン産の金地金や東方からの銀地金にあった。また、西ヨーロッパ世界の内陸化は特にゲルマンの活動が「地中海世界を媒介として国際的交易ネットワークと結びつく構造になく、むしろヨーロッパ内陸部の農村・牧畜経済を中心とする傾向を持っていた」と批判する(家島前同、p.163)。

こうした批判に立てば、イスラーム教徒の進出はローマ帝国の崩壊以後、西ヨーロッパが細々と続けていた地中海交易を破壊したなどというものではなく、その後、長期にわたる地中海交易の衰退は西ヨーロッパ世界の内陸化が主要な要因であった。また、イスラーム教徒には西ヨーロッパにおいて異文化間交易を拡大する意欲はあったが、西ヨーロッパにはそれを受け止めるだけの交易条件がなったということになる。

それによって、地中海交易の中心であった西アジアと南ヨーロッパとの海上交易が、2世紀半にわたって不可能な状態になったことに争いはない。その復活は、10世紀以後のファーティマ朝による地中海の東西交易、そして11世紀以後のイタリア商人の進出による南北交易の始まりまで待たねばならなかった。

それに対して、イスラーム勢力のインド洋、東南アジアや中国への進出は、地中海への進出とは違っていた。それは、西インドや北インドへの征服活動もあったが、おおむね軍事勢力でなく交易勢力としての進出であった。そうなったのは、西ヨーロッパと違って、一方ではそれら地域が遠隔地であったためであり、他方では魅力ある産品を供給してくれる地域であったからである。イスラーム交易勢力の進出によって、東南アジアは地元産品への需要が高かまるなかで、マラッカ海峡部の港市都市がめざましく発展した。そのなかで東南アジアの港市都市でイスラーム化が進む。

▼若干のまとめ▼

そこで、イスラーム世界とその交易は、何であったのか。それに簡単に答えられはしないが、さしあたってはイスラーム勢力が古代の大帝国も及びえない地域を支配し、それに接続する、当時におけるすべての先進文明圏を結びつける広域交易圏を築き、ネットワークを張りめぐらしたことであろう。それはより具体的には地中海とインド洋をイスラーム世界の一つの結合交易圏としたことにあった。

この世界大の成功は、何はともあれ信者を同朋として受け入れるという、イスラーム教の世界性にあったとみられる。この精神的なよりどころと一体となって、広域交易圏において、アラビア語が取引に用いられ、各地に共通する様々な交易施設が提供され、そして商事紛争の処理がイスラーム法に基づいて行われた。いわばイスラーム標準が世界大の交易を保証したのである。なお、15世紀、西ヨーロッパはイスラーム勢力にならうがごとく世界進出するが、そこに世界標準はなかった。

イスラーム世界をめぐる交易の担い手が、主としてイスラーム教徒の商人であったことは明らかのようにみえる。しかし、陸上交易においては、非イスラーム教徒の商人たちがイスラーム教徒の商人を優越していたとされる(坂本勉「中東イスラーム世界の国際商人」『岩波講座世界歴史15』、1999)。

海上交易については、その点は明らかでないが、イスラーム教徒の海上交易人がイスラーム世界に接続する、すべての地域に積極的に進出していたことは明らかであり、特にインド洋海域は「イスラームの海」となっていた。ではイスラーム教徒の海上交易人とは何か。

イスラーム以前から、西アジアの交易人といえば、イラン人系やアラブ人系とされた商人であった。その出身地から、シーラーフ人やキーシュ人、ホルムズ人、イエメン人、オマーン人などといった人々であった。そうした人々は、イスラーム教に改宗してイスラーム海上交易人に衣替えして、再び登場することになったにすぎない。それに加え、イスラームの支配地や勢力圏において、たとえばインドのグジャラート商人のように、イスラーム教に改宗した商人が増加したことであろう。このように、一口にイスラーム教徒の商人といっても、その出自は多種多様である。

海のシルクロードにおいては、イスラーム教徒以外に、西方からはユダヤ教徒やコプト教徒、ヒンズー教徒などといった、非イスラーム教徒の商人たちも活躍していた。これら非イスラーム教徒の商人たちも、いま上でみたイスラーム交易システムに恩恵を受けながら交易を行ったであろう。こうしたイスラーム世界に根拠をおく商人に加えて、イスラーム世界をめぐる海上交易には交易相手国や中継交易国などの商人も参入している。海上交易の担い手は、イスラーム勢力の進出によっても彼らが主たる担い手となることはなく、交易量の増加と交易範囲の拡大に伴って、海上交易人より一層多様化したとみられる。

最後に、イスラーム教徒が海のシルクロードに進出したことによって、何が変わったか。その最大の変化はいまみたでイスラーム教とその交易文化の浸透である。それ以外では、それを確たる検証する手だてはないが、海上交易量が絶対的に増加したことにあったとみられる。しかし、海上交易の品目は交易範囲の拡大に伴って増加し、綿製品や陶磁器、材木などの新品目や香辛料の多様化などがみられたが、古代からみて基本的な変化があったとはみなしえない。

ただ、イスラーム教徒の海上交易人が、中世ヨーロッパにおけるひな形になるような、海上交易と海上輸送における協業と分化の形態を発展させたことは、大きな特徴といえる。