ホームページへ |

目次に戻る |

| |

▼神聖ローマ帝国、東方植民で、領土拡大▼

東フランクのザクセン朝(919-1024)のオットー1世(在位936-73)は、ローマ教皇の要請をうけて数次にわたりイタリア遠征を行い、また955年レヒフェルトの戦いでマジャール人を撃退する。彼は、962年教皇から西ローマ皇帝に戴冠される。ここに神聖ローマ帝国と称される中世ドイツがはじまる。11世紀には、コンラート2世(在位1024-39)がフランケン朝(1024-1125)を開いて、最盛期を築く。しかし、その権力は聖俗諸侯に対して絶大ではなかった。

ドイツ国王・皇帝は、修道院長や司教に土地や特権を与えて、帝国の行政を円滑にすすめようとしたが、それが聖職者の任免権を持つとするローマ教皇との対立をまねき、1076-1122年叙任権闘争が起きる。また、ハインリヒ4世(在位1056-1106)は1077年教皇グレゴリウス7世(在位1073-85)から破門され、その破門を解いてもらうため雪の中に立ち尽くすという、カノッサの屈辱を味わっている。

国内においても、公国をはじめとした諸侯領が分立して割拠し続け、13世紀半ばの1256-73年にはドイツ皇帝のいない大空位時代が生じている。そして、1356年皇帝カール4世(在位1346-78)が発布した帝国法である金印勅書によって、皇帝を選ぶ特権を持つ7人の選帝侯が定められ、国王・皇帝は名目だけで実質をともなわない立場が明白となる。

また、リューベック、アウグスブルク、ニュルンベルクなどの大都市は、聖俗諸侯から自治権を獲得して、帝国自由都市と呼ばれるようになる。これらのなかから、13-14世紀、国王や諸侯に政治的に対抗するため、ライン都市同盟、シュワーベン都市同盟などが生まれ、軍事的にも無視できない力を貯えるようになる。それも国内の対立の要因となった。

神聖ローマ帝国は、ヴァイキング活動が終息する11世紀末には西ヨーロッパ最大の領域を支配するまでになっていたが、12世紀から14世紀にかけての東方植民によって、さらに広大な領域が付け加えられることとなった。

1134年には、ブランデンブルク辺境伯領が成立した後、民族大移動によってスラヴ人が住むようになったエルベ川以東のバルト海南岸を、ドイツ豪族は西から東へ次々と征服して、北ドイツ封建諸侯となる。それはおおむねは平和裡に進められた。さらに、1190年十字軍から帰った人びとによりドイツ騎士修道会が結成され、1230-83年さらにプロイセンへの武力による征服と入植が行われ、プロイセン公国の基礎を築かれる。

▼フランスにカペー朝成立、商工業者、歓迎▼

987年、ユーグ・カペー(在位987-996)が即位してカペー朝(987-1328)を開き、フランスの歴史がはじまる。ユーグ・カペーが実際に支配していたのはパリ周辺の自分の領地だけだったが、聖俗諸侯による選挙で王位につき、しかもランス大司教の支持をえたことで、神の名においてフランス人を支配し保護する役割を与えられる。

カペー朝は、国王の権威を振りかざし、また婚姻を通じて着実に領土を拡大する。ルイ7世(在位1137-80)と離婚したエレオノール(アリエノール)は、アキテーヌ公国とガスコーニュ公国、ポワトゥ伯領を相続していた。彼女は、ノルマンディ公国とアンジュー伯領を支配していた、アンジュー伯アンリと再婚する。彼の母がイングランド国王の娘だったので、アンリは1154年イングランド国王ヘンリー2世(在位1154-89)となり、イングランドとフランスにまたがる広大な領地を支配することとなる。

そうした曲折はあったが、フィリップ2世(在位1180-1223)はフランスにあったイングランド王の領地の多くを奪い、またキリスト教の異端撲滅を口実として南フランスに領土を獲得する。フィリップは領土を拡大しただけでなく、都市の自治を強めて貴族層の力をそぎ、王位の世襲制を確立する。また、彼はパリ生まれの王として、パリの拡大と整備に力を尽す。

フランス王国の領土の拡大は王の野心を満足させるためだけのものではなかった。13世紀、西ヨーロッパ全体が繁栄の時代を向かえ、商業や工業が盛んになり、遠隔地を結ぶ交易が発達した。商工業の中心地として都市が発達したのも、この時代であった。

王の領土が拡大し、支配が確実になることは、経済活動が安全になることを意味した。国王が実力をもつことは商人や手工業者の願いでもあり、国王の軍事活動を応援したのは自分たちの繁栄に結びついていたからである。

カペー朝の王たちは十字軍の活動に熱心に参加したが、これも宗教的な感情とともに住民の商魂にささえられていた。商人や手工業者、金融業者の富は、都市の教会建築にも利用された。教会は物騒な世相に生きる人々にとって、心の支えであった。

▼「商業の復活」と中世都市の形成▼

10-11世紀、ヨーロッパ大陸の封建社会では荘園制のもとで、三圃制や有輪鋤などといった革新農法が採用されて生産力が向上し、経済的余力が高まってくる。そうした経済発展のなかで大小・様々な都市が成立すると、都市経済圏の局地的交易ばかりでなく、遠隔地交易も活発になる。すなわち「商業の復活」である。

ヨーロッパにおける「商業の復活」のもとで、遠隔地交易の担い手として登場したのが、遍歴商人であった。彼らは、「1か所に定着することなく、相当遠隔の距離を水路あるいは陸路、装身具や毛皮のような高価品、羊毛や毛織物、ぶどう酒・香料・金属・金属製品のような需要の多い商品を携帯して、修道院や大聖堂、国王の宮廷、貴族の城砦、あるいは各地の大市などをねらって遍歴していた」。

そのなかにあって、11世紀末から12世紀にかけて交易に従事して巨万の富を蓄積したあと、全財産を喜捨して隠遁者となった、イングランドの聖ゴドリック(1069?-1170?)の生涯が有名である。

| 「最初、彼は安価な商品の小売行商人となって、リンゼー[現リンカシャ地方]の田舎を重い足をひきずりながら遍歴したが、まもなく都市商人の仲間に入って各地を遍歴し、また市場を訪れて、莫大な利益を獲得するにいたった。最後に、彼は数人の商人と共同して1隻の船を所有し(彼はその半分を出資した)、スコットランド、イングランドはもちろん、デンマークやフランドルをも訪れた」(以上、伊藤栄著『西洋商業史』、p.64-5、東洋経済新報社、1971)。 彼は農民の子であったが職業商人として自立したこと、商人ギルドに参加していたこと、船舶共有の持ち分を所有していたことが注目される。それは、11-12世紀海上交易が相当程度、発達していたことを示すものとなっている。 中世盛期(11-13世紀)、遠隔や近隣の交易が軌道に乗るようになると、遍歴するのではなく、土地に定着して交易を行なう商人が育ってくる。ドイツでは、ニュルンベルク、フランクフルト、ケルン、ハンブルクなどを典型として、領主の城郭や修道院、司教座の近辺に、商人や手工業者たちが新しく集落を作って定住するようになり、中世都市が形づくられる。それら新しい定住地区を防御するため、倉庫としても利用される防壁が張りめぐらされる。そこでは、遠隔地交易人が運んできた贅沢品を扱う大市や、地元の手工業品を扱う週市が開かれるようになる。 |

|

| |

特に、北ドイツではヴァイキング活動が終焉すると、東方植民と呼応して都市が建設され、交易が急速に拡大する。バルト海沿岸では、1158年リューベック、1160年頃ヴィスビー(ゴトランド島)、1201年リーガ、1218年ロストク、1224-50年ドルパート(現タルトゥ)、約20年遅れてレーヴァル(現タリン)、1230年頃シュトラールズントやダンツィヒ(現グダンスク)、1269年頃ヴィスマルなどが建設される。これらの都市を依拠して、ドイツ人たちは北海とバルト海を交易圏とする海上交易人として活躍することになる。

これら中世都市の最大の特色は、聖俗諸侯から自治権を獲得していたことにある。特に、北ドイツの人びとは誓約によって仲間となって、市民として異民族と戦ってきたことで、聖俗の支配者から有利な自治の権利を手に入れていた。東方植民はキリスト教圏の拡大でもあり、その伝道は東方十字軍とも呼ばれた。

さらに、中世都市は、自らの政治的・経済的な利害を守るために、都市同盟を結ぶまでになる。例えば、ライン川では諸侯の恣意的な税関の設置によって、関税額は商品価格の50-60パーセントにも及んだ。14世紀末であるが、税関がライン河に64か所、エルベ河に35か所、ドナウ河の低地オーストリアだけで77か所もあったという。商人たちは、財力によってあるいは都市の力をもって、通行の安全と免税の特権を買いとらねばならなかった。

13世紀半ばの大空位時代、ライン川のケルンをはじめマインツ、ヴォルムス、シュトラスブルグ、バーゼルなど100以上都市が、1255年「ライン都市同盟」を結成して関税障壁と戦った。しかし、金印勅書は諸侯の利益に反する都市同盟を実質的に否定する。この動きに、ドイツの諸都市は戦うが結局、敗北する。

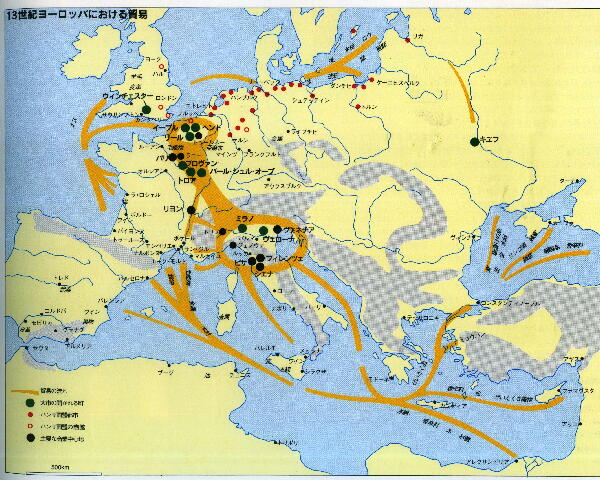

▼中世ヨーロッパの交易ルート、南北東西に広がる▼

11世紀以降、ヨーロッパ「商業の復活」がいわれるが、それはバルト海・北海、地中海、そしてそれらに挟まれた内陸において、様々な交易が勃興あるいは復活し、しかもそれらが結合した交易であった。地中海交易は伝統的な形態を引きずっていたが、バルト海・北海交易は新規な交易形態を持っていた。それを準備したのがヴァイキング活動であった。その遺産を直接引き継ぎ、活性化させたのが、バルト海や北海のドイツなどの商人たちとその都市の集まりであるハンザ同盟であった。

それに伴って、ヨーロッパ大陸では広範囲に、交易ルートが張りめぐらされることとなる。ヴァイキングが活躍したバルト海と北海は、それ自体が西ヨーロッパとポーランド、ロシア、スカンジナヴィアを結びつけていたが、その東西ルートはノヴゴロド―リューベック―ハンブルク―ブリュージュ、南北ルートはベルゲン―ハンブルク―リューベックとなっていた。バルト海では、リーガ、ダンツィヒ、シュチェチンなど、内陸への水運の便に恵まれた河口港が積出港になっていた。また、北海の南北ルートでは、イングランドのハル、ボストン、キングス・リンなどが積出港になっていた。しかし、次第にロンドンに集中するようになる。

内陸部の南北交易ルートはすでに大きな河川に沿って開かれていた。東側では、ドニエプル河(キエフ)やドニエストル河(レンベルク、現ウクライナのリヴォフ)を通って、ノヴゴロドからコンスタンティノープルに至るルートがあり、それにイタリアや中央ヨーロッパからのルートが接続していた。13世紀、モンゴルの侵入によって、中継地はキエフからレンベルクへ移る。さらに、15世紀トルコが進出してくると、アジアとの交易路は地中海経由に、続いてリスボン、アントウェルペン(英語でアントワープ)経由に変わることになる。

中央では、ライン河ルートとその支線が張りめぐらされ、古くからの交易都市を結んでいた。13世紀初めアルプス峠越えルートが開かれ、イタリアがフランドルや南ドイツに結びつけられる。これに対して、西側では、地中海からブルゴーニュを経てシャンパーニュへ至るルートが、中世初期から主要な南北ルートとなっていた。シャンパーニュの大市は、南北交易品を中継地として、大いに繁栄する。

フランドルの商人は、シャンパーニュの大市に出向くだけでなく、12世紀末から13世紀初めにはソーヌ川やローヌ川を通ってイタリアや地中海沿岸に到着していた。他方、南からは11世紀初めにはロンバルディア(特にアスティ)の商人がパリ、12世紀初めにイープルの大市に現われ、ジェノヴァ人も12世紀には北ヨーロッパへ達していた。

▼シャンパーニュの衰退、新しい中継地への移行▼

そうしたなかで、南北の交易圏の最大の中継地となったのが、シャンパーニュの大市であった。シャンパーニュ伯領はヨーロッパの中央で交通の要地にあり、また政治的中立地帯となっていた。フランドルでは、13世紀、この大市へ毛織物を運び込む商人たちによって「17都市のハンザ」が結成され、他方ジェノヴァからは毎年6組の隊商が東方の産品を携えて、この大市を訪れ、毛織物を買い付けていたという。

シャンパーニュの大市は13世紀末まで繁栄したが、14世紀にはフランス王の直轄領になって政治的中立性を失い、百年戦争の影響も加わって衰退に向かった。そして、大西洋回りの航路が開拓され、フランドルとイタリアが海路で直接結びつけられたことが、シャンパーニュの大市の致命傷となった。

13世紀ジェノヴァのガレー船に続いて、14-15世紀にはその他のイタリアやカタルーニャの都市の船が毎年ブリュージュ(フランス語、オランダ語はブルッヘ)、アントウェルペン、サザンプトンに寄港するようになる。13世紀末、シャンパーニュの重要性を失われると、それに替わって北ではブリュージュ、南ではフランクフルト、ジュネーブ、リヨンが中継地として発達する。

シャンパーニュに替わって南北の主要な中継地となったのが、多くの織物の町を後背地にもち、外国人の自由な取引を認めたブリュージュであった。ブリュージュはバルト海と地中海の中間地点に位置しており、南北の交易船が落ち合い繁栄する交易地となる。イタリアやハンザの商人が商館を設けた。

遠隔地交易のなかにあって、バルト海・北海で活躍する後述のハンザ商人たちの交易には、いままでにない特徴があった。「すでに2000年の歴史を持った地中海交易圏とは違って、交易品や交易路、交易方法などの上で、新規な形態に満ちていた。まずもっていえることは、海上交易と河川交易とが密接に結びつけられ、生活必需品の双方交易となっていた」。

ハンザ商人たちは、宗教上から肉より魚が好まれたことから、塩漬け魚の交易ルートを開発する。にしんルートは、バルト海に面した「リユベックから陸路と運河を利用して、西欧に開かれた北海の港ハンブルクまで行くルートである。1350年以降……ズント海峡を通って北に向かい、デンマークをまわった。ハンプルクからはハンザのコッゲ船が、重い荷を積んでロンドンやブリュージュに向けて航行した。これらの都市はハンザの全盛期にはその商業上の真の中継地となった。もう1つの鱈のルートは、ノルウェーのべルゲンとスコットランドのエディンバラを結ぶものであった」。

14世紀以降になると、ハンザ商人たちは海路、陸路を通じて、小麦を南ヨーロッパに持ち込むルートを開発する。「バルト地域の小麦は、ダンツィヒやリーガで積みこまれて、大西洋と地中海を経てスペインやイタリアに届けられた。小麦は、ハンザの陸上中継地すなわちケルン、フランクフルト、そしてニュルンベルクを経て流通し、アルプスをこえてジェノヴァやヴェネツィアのハンザ倉庫に達した」(以上、アラン・プレシ、オリヴィエ・フエールダーク著、高橋清徳訳『図説 交易のヨーロッパ史−物・人・市場・ルート―』、p.42-3、東洋書林、2000)。

▼フランドルの毛織物輸出による能動的商業▼

フランドルは、北西ヨーロッパのなかにあって、中世初期から先進交易地域であった。その商人は、11世紀初頭から世紀半ばにかけて、地元において生産された毛織物を輸出するようになる。彼らは、北西ヨーロッパについては、ロンドンやドイツなどに直接出向いて輸出していた。南ヨーロッパに向けては、シャンパーニュ大市に出掛けて、イタリアの商人と取引することで輸出していた。その原料である羊毛はイングランドから輸入していた。

イタリアの商人は1127年のイープルの年市に訪れている。彼らは、北西ヨーロッパへ嵩張らず軽いが価値がきわめて高い東方の商品、すなわち香辛料や絹、銀製品、そして金を持ち込み、返り荷としてフランドルの毛織物を持ち帰っていた。

12世紀末、ドイツ人商人も毛織物を購入するため、フランドルに来るようになる。13世紀には、北ドイツがフランドル毛織物の最大の市場となり、1252年フランドル伯はすべてのドイツ都市の商人に港の便宜を与える。ケルンの商人はワインや工芸品、ブレーメンはビール、北ドイツは木材や穀物、瀝青などを、フランドルに持ち込んだ。

フランドル人は、遠隔地交易において、先進のイタリア人に対して優位に立っていたとされる。彼らは、自らの出身地において、原料を輸入かつ製品を輸出することを通じて、輸出向けの毛織物工業を発達させてきたからである。自国産業を基盤としたフランドルの交易は、伝統的な受動的商業(買付け交易)に対して「能動的商業」(売込み交易)と呼ばれ、それが早い時期から展開されていたことは注目に値するとされている(ファン・ヴェルフェーケの説)。

フランドルは、毛織物や毛の布地だけでなく、リンネル、レース、つづれ織を輸出し、フランスからはボルドーのワインやプールヌフ湾の塩を輸入していた。北海やバルト海から魚、スカンジナヴィアやバルト海沿岸から船や樽を作るための木材、スウェーデンから良質の鋼鉄などを輸入していた。

イタリアやケルンといった外国人たちは、イープルやトゥールネ、リル、メーゼンで開かれるフランドル年市を訪れていたが、13世紀以降ブリュージュが年市を開催する権利を手に入れると、次第にブリュージュに集まるようになる。ブリュージュの長期にわたる繁栄のはじまりは、シャンパーニュ領がフランスに併合されて交易の自由が少なくなり、没落しはじめたからであった。

しかし、13世紀になると、フランドルの毛織物工業には近郊のブラバント(ルーヴァン、ブリュッセル、マリーヌなど)をはじめ、フランスのピカルディやノルマンディ、シャンパーニュという競争相手の登場により、それまでの優位は失われてしまう。それでも、フランドルの交易の優位は失われることはなく、むしろ強化される。

▼キリスト教世界の仲立人・ブリュージュの盛衰▼

真の海上交易港(エンポリオン)は海への出入り口を持つとされるが、ブリュージュはズウィン湾からかなり入り込んでいた。その港が、汚泥に埋まったことから、1180年代ダムの港を中継地として、また1290年代スライスを外港として建設する。スライスで外洋船から小型船へ商品が積み換えられた。

こうした不利な事情にかかわらず、ブリュージュはフランドルの毛織物工業の中心地に立地しており、その背後に広大なラインの流域が開け、前面の北海には海峡をへだててイングランドがあるという、きわめて有利な立場にあった。

ブリュージュは、14世紀半ばから「キリスト教世界の仲立人」とか、「中世の世界市場」とみなされるようになる。それは、大西洋回りの航路が開かれことによって、ブリュージュが南北ヨーロッパの海上交易の中継地となったことによる。それとともに、ブリュージュの有力な商人たちはツンフト闘争(中小市民の政治闘争)の結果として、海外との自前の能動的交易から手を引いてしまし、来訪する外国人たちの交易の仲介業に専心するようになる。

ブリュージュには、海陸の交易路を利用して多くの商人がやって来たが、1277年以降ジェノヴァのガレー船、続いて1315年からはヴェネツィアの大型ガレー船が海岸沿いに航行して、ジブラルタル海峡を越え、北海に入り込んできた。彼らはブリュージュに香辛料、絹、アラブの皮、ミョウバンを持ち込み、毛織物や毛の布地を持ち帰った。そのガレーには、100人の漕ぎ手と30人の兵士が乗り込んでおり、ブリュージュを4月に出航して、7月に帰港した。

フランスのフィリップ2世の時代の年代記作家ギヨーム・ル・ブルトンは、かなり早い時期のブリュージュがもたらしていた光景について「地上のあらゆるところから船で運ばれた富があった。それは銀塊や淡黄色に輝く金、ヴェネツィアからきた布地、中国やキクラデス諸島の織物、ハンガリーの毛皮、布地に深紅の彩色をする高価な種子類、ガスコーニュからラ・ロシェルを経てやって来たブドウ酒を積んだ筏、イギリスの皮と羊毛、フランドルのラシャ等々であった」と誉め讃えている(ジョルジュ・ルフラン著、町田実他訳『改訂新版 商業の歴史』、p.47、白水社、1976)。

このブリュージュも、15世紀後半、後述のハプスブルク家マクシミリアン1世(在位1459-1519)の誘導により外国人商人がアントウェルペンに移動し、またこの町とズウィン湾を繋いでいた川が汚泥で埋まってしまったため、急速に衰退する。「北のヴェネツィア」は「死の都ブリュージュ」となる。

1252年、フランドル女伯マルグリート・ド・コンスタンティノープル(在位1244-78)とその息子ギィ・ド・ダンピエールが、神聖ローマ帝国ドイツからのハンザ商人に、ブリュージュで徴収する流通税に関する特権状を交付した際、そこに挙げられていた商品、そして13世紀末、あるブリュージュ商人が書き残した商品のリストは、コラムにみるように多岐多様である。ただ、後者においてはハンザ商人が持ち込んでいたであろう品目が少なく、またスペインやアフリカ、アジアからの品目が多く掲げられるが、イタリアからは少ない。

▼リューベックとハンブルクという都市の成立▼

リューベックはスラヴ人が居住していた地域で、1143年ザクセン大公ハインリヒ(獅子王、在位1139-95?)の封臣のホルシュタイン伯アドルフ2世が、スラヴ人の城跡に建設した都市であった。1157年大火で集落が消失する。それに付け入ったハインリヒ獅子王が、アドルフ2世からリューベックを譲渡させ、1158-59年「ハンザ同盟の女王」と呼ばれることとなる交易都市として再建する。

これら中世都市の最大の特色は、聖俗諸侯から自治権を獲得していたことにある。特に、北ドイツの人びとは誓約によって仲間となって、市民として異民族と戦ってきたことで、聖俗の支配者から有利な自治の権利を手に入れていた。東方植民はキリスト教圏の拡大でもあり、その伝道は東方十字軍とも呼ばれた。

さらに、中世都市は、自らの政治的・経済的な利害を守るために、都市同盟を結ぶまでになる。例えば、ライン川では諸侯の恣意的な税関の設置によって、関税額は商品価格の50-60パーセントにも及んだ。14世紀末であるが、税関がライン河に64か所、エルベ河に35か所、ドナウ河の低地オーストリアだけで77か所もあったという。商人たちは、財力によってあるいは都市の力をもって、通行の安全と免税の特権を買いとらねばならなかった。

13世紀半ばの大空位時代、ライン川のケルンをはじめマインツ、ヴォルムス、シュトラスブルグ、バーゼルなど100以上都市が、1255年「ライン都市同盟」を結成して関税障壁と戦った。しかし、金印勅書は諸侯の利益に反する都市同盟を実質的に否定する。この動きに、ドイツの諸都市は戦うが結局、敗北する。

▼中世ヨーロッパの交易ルート、南北東西に広がる▼

11世紀以降、ヨーロッパ「商業の復活」がいわれるが、それはバルト海・北海、地中海、そしてそれらに挟まれた内陸において、様々な交易が勃興あるいは復活し、しかもそれらが結合した交易であった。地中海交易は伝統的な形態を引きずっていたが、バルト海・北海交易は新規な交易形態を持っていた。それを準備したのがヴァイキング活動であった。その遺産を直接引き継ぎ、活性化させたのが、バルト海や北海のドイツなどの商人たちとその都市の集まりであるハンザ同盟であった。

それに伴って、ヨーロッパ大陸では広範囲に、交易ルートが張りめぐらされることとなる。ヴァイキングが活躍したバルト海と北海は、それ自体が西ヨーロッパとポーランド、ロシア、スカンジナヴィアを結びつけていたが、その東西ルートはノヴゴロド―リューベック―ハンブルク―ブリュージュ、南北ルートはベルゲン―ハンブルク―リューベックとなっていた。バルト海では、リーガ、ダンツィヒ、シュチェチンなど、内陸への水運の便に恵まれた河口港が積出港になっていた。また、北海の南北ルートでは、イングランドのハル、ボストン、キングス・リンなどが積出港になっていた。しかし、次第にロンドンに集中するようになる。

内陸部の南北交易ルートはすでに大きな河川に沿って開かれていた。東側では、ドニエプル河(キエフ)やドニエストル河(レンベルク、現ウクライナのリヴォフ)を通って、ノヴゴロドからコンスタンティノープルに至るルートがあり、それにイタリアや中央ヨーロッパからのルートが接続していた。13世紀、モンゴルの侵入によって、中継地はキエフからレンベルクへ移る。さらに、15世紀トルコが進出してくると、アジアとの交易路は地中海経由に、続いてリスボン、アントウェルペン(英語でアントワープ)経由に変わることになる。

中央では、ライン河ルートとその支線が張りめぐらされ、古くからの交易都市を結んでいた。13世紀初めアルプス峠越えルートが開かれ、イタリアがフランドルや南ドイツに結びつけられる。これに対して、西側では、地中海からブルゴーニュを経てシャンパーニュへ至るルートが、中世初期から主要な南北ルートとなっていた。シャンパーニュの大市は、南北交易品を中継地として、大いに繁栄する。

フランドルの商人は、シャンパーニュの大市に出向くだけでなく、12世紀末から13世紀初めにはソーヌ川やローヌ川を通ってイタリアや地中海沿岸に到着していた。他方、南からは11世紀初めにはロンバルディア(特にアスティ)の商人がパリ、12世紀初めにイープルの大市に現われ、ジェノヴァ人も12世紀には北ヨーロッパへ達していた。

▼シャンパーニュの衰退、新しい中継地への移行▼

そうしたなかで、南北の交易圏の最大の中継地となったのが、シャンパーニュの大市であった。シャンパーニュ伯領はヨーロッパの中央で交通の要地にあり、また政治的中立地帯となっていた。フランドルでは、13世紀、この大市へ毛織物を運び込む商人たちによって「17都市のハンザ」が結成され、他方ジェノヴァからは毎年6組の隊商が東方の産品を携えて、この大市を訪れ、毛織物を買い付けていたという。

シャンパーニュの大市は13世紀末まで繁栄したが、14世紀にはフランス王の直轄領になって政治的中立性を失い、百年戦争の影響も加わって衰退に向かった。そして、大西洋回りの航路が開拓され、フランドルとイタリアが海路で直接結びつけられたことが、シャンパーニュの大市の致命傷となった。

13世紀ジェノヴァのガレー船に続いて、14-15世紀にはその他のイタリアやカタルーニャの都市の船が毎年ブリュージュ(フランス語、オランダ語はブルッヘ)、アントウェルペン、サザンプトンに寄港するようになる。13世紀末、シャンパーニュの重要性を失われると、それに替わって北ではブリュージュ、南ではフランクフルト、ジュネーブ、リヨンが中継地として発達する。

シャンパーニュに替わって南北の主要な中継地となったのが、多くの織物の町を後背地にもち、外国人の自由な取引を認めたブリュージュであった。ブリュージュはバルト海と地中海の中間地点に位置しており、南北の交易船が落ち合い繁栄する交易地となる。イタリアやハンザの商人が商館を設けた。

遠隔地交易のなかにあって、バルト海・北海で活躍する後述のハンザ商人たちの交易には、いままでにない特徴があった。「すでに2000年の歴史を持った地中海交易圏とは違って、交易品や交易路、交易方法などの上で、新規な形態に満ちていた。まずもっていえることは、海上交易と河川交易とが密接に結びつけられ、生活必需品の双方交易となっていた」。

ハンザ商人たちは、宗教上から肉より魚が好まれたことから、塩漬け魚の交易ルートを開発する。にしんルートは、バルト海に面した「リユベックから陸路と運河を利用して、西欧に開かれた北海の港ハンブルクまで行くルートである。1350年以降……ズント海峡を通って北に向かい、デンマークをまわった。ハンプルクからはハンザのコッゲ船が、重い荷を積んでロンドンやブリュージュに向けて航行した。これらの都市はハンザの全盛期にはその商業上の真の中継地となった。もう1つの鱈のルートは、ノルウェーのべルゲンとスコットランドのエディンバラを結ぶものであった」。

14世紀以降になると、ハンザ商人たちは海路、陸路を通じて、小麦を南ヨーロッパに持ち込むルートを開発する。「バルト地域の小麦は、ダンツィヒやリーガで積みこまれて、大西洋と地中海を経てスペインやイタリアに届けられた。小麦は、ハンザの陸上中継地すなわちケルン、フランクフルト、そしてニュルンベルクを経て流通し、アルプスをこえてジェノヴァやヴェネツィアのハンザ倉庫に達した」(以上、アラン・プレシ、オリヴィエ・フエールダーク著、高橋清徳訳『図説 交易のヨーロッパ史−物・人・市場・ルート―』、p.42-3、東洋書林、2000)。

|

|

| 出所:ピエールヴィダル=ナケ編、樺山弦一監訳『世界歴史地図』、p.135、146、三省堂、1995 |

フランドルは、北西ヨーロッパのなかにあって、中世初期から先進交易地域であった。その商人は、11世紀初頭から世紀半ばにかけて、地元において生産された毛織物を輸出するようになる。彼らは、北西ヨーロッパについては、ロンドンやドイツなどに直接出向いて輸出していた。南ヨーロッパに向けては、シャンパーニュ大市に出掛けて、イタリアの商人と取引することで輸出していた。その原料である羊毛はイングランドから輸入していた。

イタリアの商人は1127年のイープルの年市に訪れている。彼らは、北西ヨーロッパへ嵩張らず軽いが価値がきわめて高い東方の商品、すなわち香辛料や絹、銀製品、そして金を持ち込み、返り荷としてフランドルの毛織物を持ち帰っていた。

12世紀末、ドイツ人商人も毛織物を購入するため、フランドルに来るようになる。13世紀には、北ドイツがフランドル毛織物の最大の市場となり、1252年フランドル伯はすべてのドイツ都市の商人に港の便宜を与える。ケルンの商人はワインや工芸品、ブレーメンはビール、北ドイツは木材や穀物、瀝青などを、フランドルに持ち込んだ。

フランドル人は、遠隔地交易において、先進のイタリア人に対して優位に立っていたとされる。彼らは、自らの出身地において、原料を輸入かつ製品を輸出することを通じて、輸出向けの毛織物工業を発達させてきたからである。自国産業を基盤としたフランドルの交易は、伝統的な受動的商業(買付け交易)に対して「能動的商業」(売込み交易)と呼ばれ、それが早い時期から展開されていたことは注目に値するとされている(ファン・ヴェルフェーケの説)。

フランドルは、毛織物や毛の布地だけでなく、リンネル、レース、つづれ織を輸出し、フランスからはボルドーのワインやプールヌフ湾の塩を輸入していた。北海やバルト海から魚、スカンジナヴィアやバルト海沿岸から船や樽を作るための木材、スウェーデンから良質の鋼鉄などを輸入していた。

イタリアやケルンといった外国人たちは、イープルやトゥールネ、リル、メーゼンで開かれるフランドル年市を訪れていたが、13世紀以降ブリュージュが年市を開催する権利を手に入れると、次第にブリュージュに集まるようになる。ブリュージュの長期にわたる繁栄のはじまりは、シャンパーニュ領がフランスに併合されて交易の自由が少なくなり、没落しはじめたからであった。

しかし、13世紀になると、フランドルの毛織物工業には近郊のブラバント(ルーヴァン、ブリュッセル、マリーヌなど)をはじめ、フランスのピカルディやノルマンディ、シャンパーニュという競争相手の登場により、それまでの優位は失われてしまう。それでも、フランドルの交易の優位は失われることはなく、むしろ強化される。

▼キリスト教世界の仲立人・ブリュージュの盛衰▼

真の海上交易港(エンポリオン)は海への出入り口を持つとされるが、ブリュージュはズウィン湾からかなり入り込んでいた。その港が、汚泥に埋まったことから、1180年代ダムの港を中継地として、また1290年代スライスを外港として建設する。スライスで外洋船から小型船へ商品が積み換えられた。

こうした不利な事情にかかわらず、ブリュージュはフランドルの毛織物工業の中心地に立地しており、その背後に広大なラインの流域が開け、前面の北海には海峡をへだててイングランドがあるという、きわめて有利な立場にあった。

ブリュージュは、14世紀半ばから「キリスト教世界の仲立人」とか、「中世の世界市場」とみなされるようになる。それは、大西洋回りの航路が開かれことによって、ブリュージュが南北ヨーロッパの海上交易の中継地となったことによる。それとともに、ブリュージュの有力な商人たちはツンフト闘争(中小市民の政治闘争)の結果として、海外との自前の能動的交易から手を引いてしまし、来訪する外国人たちの交易の仲介業に専心するようになる。

ブリュージュには、海陸の交易路を利用して多くの商人がやって来たが、1277年以降ジェノヴァのガレー船、続いて1315年からはヴェネツィアの大型ガレー船が海岸沿いに航行して、ジブラルタル海峡を越え、北海に入り込んできた。彼らはブリュージュに香辛料、絹、アラブの皮、ミョウバンを持ち込み、毛織物や毛の布地を持ち帰った。そのガレーには、100人の漕ぎ手と30人の兵士が乗り込んでおり、ブリュージュを4月に出航して、7月に帰港した。

| 14世紀、ブリュージュは外国人に自由な取引を許し、種々の特典を与えた。ブルス広場にはジェノヴァ人、フィレンツェ人、ヴェネツィア人の商館があり、その近くにはカタロニア人の商館やイギリス通りがあり、ハンザの商館もハンザ広場(集会所はカルメル派修道院の食堂)に設けられていた。ブリュージュでは、地元の産物だけでなくイギリスの羊毛、バルト海域の嵩高品、フランスの塩やワイン、東方の香辛料、各種染料の取引が盛んに行なわれた。イタリアの銀行は、支店を開いて手形取引や、君主や都市への貸付を行なっていた。 |  |

| |

このブリュージュも、15世紀後半、後述のハプスブルク家マクシミリアン1世(在位1459-1519)の誘導により外国人商人がアントウェルペンに移動し、またこの町とズウィン湾を繋いでいた川が汚泥で埋まってしまったため、急速に衰退する。「北のヴェネツィア」は「死の都ブリュージュ」となる。

1252年、フランドル女伯マルグリート・ド・コンスタンティノープル(在位1244-78)とその息子ギィ・ド・ダンピエールが、神聖ローマ帝国ドイツからのハンザ商人に、ブリュージュで徴収する流通税に関する特権状を交付した際、そこに挙げられていた商品、そして13世紀末、あるブリュージュ商人が書き残した商品のリストは、コラムにみるように多岐多様である。ただ、後者においてはハンザ商人が持ち込んでいたであろう品目が少なく、またスペインやアフリカ、アジアからの品目が多く掲げられるが、イタリアからは少ない。

| |

食料品―小麦、(小麦とライ麦の)混合麦、蚕豆、蕪、鮭、チョウザメ、鰊、鰊だまし、ボラ、カレイ、うつぼ、ねずみイルカ、鮭、干鮭、ペトンクル(イタヤ貝)、うなぎ、ベーコン、ハム、卵、脂肪、ラード、にんにく、玉葱、塩、胡椒、クミン、バター、チーズ、りんご、梨、さくらんぼ、プラム、イチジク、葡萄、アーモンド、ヘーゼルナッツ、胡桃、蜂蜜、蜂蜜酒、大麦ビール、ホップ、葡萄酒、酢。

皮革製品―皮(雄牛、雌牛、子牛、雄羊、雌羊、山羊、鹿、ヘラジカ、野兎、飼い兎、かわうそ)、皮屑、明礬につけた皮、油脂、手袋、靴。 織物・染色品―羊毛、アザミ、糸巻き、糸、細糸、(アマルフィの)麻布、粗布、帆布、明礬、大青、茜、青色染料(アズール)石、モクセイソウ、コチニール、カイガラムシ(紅色染料)、緑青色染料、リボン、マント、フェルト、フェルト帽子。 建築・船舶資材―木材、梁用木材、ピッチ、タール、ロープ、皮ひも、石材、挽き臼、水桶、砥石、モルタル、石灰石、鉄、(スペインの)鉄、鉄ヤスリ、フライパン、火箸、布裁断鋏、糸巻き、門の蝶番、鎌、槍の穂先、鎧、銅鍋、ディナンの銅鍋、ケルンの鍋、錫、鐘、鈴。 家畜―豚、牛、フリースラントないしデンマークの馬。 その他―獣脂、油脂、蝋、硫黄、水銀、角、鯨の髭、コルク栓、鉛、マットレス、クッション、枕、ガラスの指輪。 |

| |

イングランド王国からは、羊毛、皮革、鉛、錫、木炭、チーズ。

スコットランド王国からは、羊毛、皮革、チーズ、そして獣脂。 アイルランドの王国からは、皮革と羊毛。 ノルウェー王国からは、白隼、樽板、なめし皮、バター、獣脂、脂肪、タール、なめしていない毛皮。 デンマーク王国からは、時として皮革、脂肪、獣脂、ラード、鰊、ベーコン。 スウェーデン王国からは、シベリアリス(の毛皮)、脂肪、獣脂、ラード、タール。 ロシアの王国からは、蝋、シベリアリス(の毛皮)。 ハンガリー王国からは、蝋、金ないし銀、錫。 ドイツの王国からは、ラインの葡萄酒、タール、ラード、樽板、小麦、鉄、鋼。 ポーランド王国からは、金ないし銀・蝋、シベリアリス(の毛皮)、銅。 リュージュ司教領とその周辺からは、銅製品と樽板。 ブルガリア王国からは、シベリアリス(の毛皮)、エゾイタチ(の毛皮)、クロテン(の毛皮)、白コエゾイタチ(の毛皮)。 ナバーラ王国からは、サージを作る繊維、コルドバ皮、羊皮、カンゾウ、アーモンド、毛皮、帆布を作るラシャ。 アラゴン王国からは、ナバーラ王国から来るのと同様の品物、そしてサフランと米。 カステイーリヤ王国からは、紅色染料、蝋、コルドバ皮、羊のなめし皮、繊維、羊毛、毛皮、水銀、獣脂、脂肪、クミン、アニス、アーモンド。 レオン王国からは、鉄以外の以下の品々。〔中略〕 アンダルシアの王国すなわちセビーリヤとコルドバからは、蜂蜜、オリーブ油、蝋、毛皮、皮革、イチジク、葡萄。 グラナダの王国からは、蝋、絹、イチジク、葡萄、アーモンド。 ガリシアの王国からは、ラード、水銀、葡萄酒、皮革、毛皮、羊毛。 ポルトガル王国からは、蜂蜜、皮革、蝋、毛皮、紅色染料、脂肪、油、イチジク、葡萄、 ルビー。 アフリカのフェズの王国からは、蝋、皮革、毛皮。 モロッコの王国からは、上記のような品とクミン、砂糖。 サハラ砂漠の近くに位置する「シディルマッサ」の王国からは、ナツメヤシと白明礬。 「ブギ」の王国からは、子羊の皮、皮革、蝋、明礬。 テュニスの王国からは、ブギの王国からの品と同様のもの。 マジョルカの王国からは、明礬、米、皮革とこの地方で生育するイチジク。 サルディニアの王国からは、毛皮。 コンスタンティノープルの王国からは、明礬。 エルサレム王国、エジプトの(スルタンの)王国、スーダンの土地からは、胡椒とあらゆる香辛料、スオウの木。 アルメニアの王国からは、木綿、あらゆる他の上記の香辛料。 タルタル人の王国からは、金襴、絹糸、シベリアリス(の毛皮)。 そのほか、フランス王国、ポワチエやガスコーニュ地方、3つの島(オレロン、レ、ノワルムティエ)からも商人たちがやってくる。 |

出所:河原 温著『ブリュージュ フランドルの輝ける宝石』、p.23-4、27-9、中公新書、2006。

|

リューベックはスラヴ人が居住していた地域で、1143年ザクセン大公ハインリヒ(獅子王、在位1139-95?)の封臣のホルシュタイン伯アドルフ2世が、スラヴ人の城跡に建設した都市であった。1157年大火で集落が消失する。それに付け入ったハインリヒ獅子王が、アドルフ2世からリューベックを譲渡させ、1158-59年「ハンザ同盟の女王」と呼ばれることとなる交易都市として再建する。

| ハインリヒ獅子王は発起人となって、有力な商人たちを呼び集め、リューベックの再建を請け負わせた。有力な商人たちは建設事業体(ジョイント・ベンチャー)として振る舞い、王から市街地を一括して譲り受け、彼らで分配するとともに、その他商人や手工業者などに貸与するなどした。彼らは遠隔地交易人として、歴代の都市支配層となる。なお、リューベックには西ドイツのライン川・エルベ川間から、植民が呼び集められた。 |  |

| |

東方植民に当たって、領主がロカートルという農村開拓事業家に、農村の開拓と植民の誘致といった事業を請け負わせる場合があった。彼らは請負事業が終われば、その成果を領主に引き渡すだけであった。それに対して、リューベック再建の建設事業体は請負事業を特権として行い、その成果である都市を自らのものとした。まさに交易都市建設の典型であった。

1180/81年、ハインリヒ獅子王が失脚させられたため、リューベックは王領地となる。神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世(赤髭王、在位1152-90)はリューベックの交易都市としての特権を追認するが、実質的には共同統治者となったホルシュタイン伯の支配を受けることになり、その立場は不安定にものとなる。

リューベックは、ドイツ騎士修道会の東方伝道に協力してきたが、逆にその協力をえて、フリードリヒ2世(在位1212-50)と折衝して自治都市としての立場を強めようとする。1226年、リューベックはフリードリヒ2世に赤髭王の特権状を確認させるとともに、帝国直属都市の特権状が下付されることとなる。この地位は、1937年ナチスに奪われるまで、700年にわたって続く。

リューベックが帝国直属都市(あるいは帝国自由都市)となったことは、当時の皇帝の実権が弱かったので、独立した領域となったことを意味した。それにより、一定の貢納を果たす義務を負わされものの貨幣鋳造権などを与えられ、また聖俗勢力からトラーヴェ川が保護され、その川筋で徴税されたり、市の領域に権力を及ぶことはなくなった。

ハンブルクは、808年カール大帝(在位468-814)によって城塞が築かれ、811年大聖堂を建設したことにはじまる。町はデーン人やスラヴ人の襲撃に耐え抜く。1189年、神聖ローマ帝国のフリードリヒ1世から、第3回十字軍への貢献の報償として、交易特権が与えられる。13世紀、リューベックやブレーメンと同盟を結ぶことで、ハンザ同盟の富裕な交易都市として浮揚する。15世紀には帝国自由都市となる。

このハンブルクはハンザ同盟が衰退しても、リューベックとは対照的に、バルト海、北海・大西洋地域、そして特に西ヨーロッパ内陸という、三方向での交易軸の拠点として発展する。そして、現代に至るまでドイツにおける最大の港として、繁栄し続ける。

ブレーメンは、ライン川とエルベ川のあいだを流れるヴェーゼル川に作られた町で、787年カール大帝が司教区を設置したことで、北ドイツや北ヨーロッパへのキリスト教布教の拠点となる。1358年ハンザ同盟に加盟し、また1646年帝国自由都市となる。

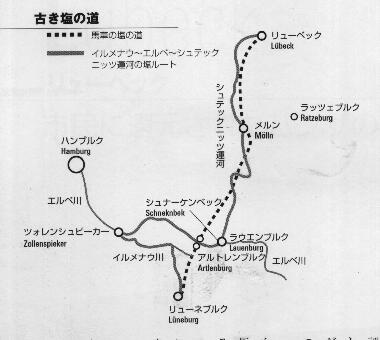

▼リューベックとハンブルク、バルト海と北海を結ぶ陸路▼

リューベックとハンブルクは、フランドルのブリュージュに対して北ドイツの一大交易都市としてのしあがるが、そのあいだには特別の地理的な関係があった。この2つの都市は、ユトランド半島の東西の付け根にある。リューベックは、バルト海に流れ込むトラーヴェ川の河口を20キロメートルほど遡った、ヴァケニッツ川との合流点にあって、中洲の島は不凍港となっていた。また、ハンブルクは北海に流れ出るエルベ川の河口から、100キロメートルほど遡ったところにあった。

バルト海は、ドイツ、スカンジナヴィア、ポーランド、いわゆるバルト三国、そしてロシアによって囲まれた、内海である。その海は嵐が多く、船舶に甚大な被害を与えた。バルト海から北海・大西洋へ抜ける水路は、ユトランド半島とスカンジナヴィア半島南端に挟まれたズント海峡(エーアソン海峡あるいはエーレスンド海峡ともいう)をはじめ、暗礁の多いカッテガット海峡やスカゲラク海峡を通り抜けねばならない。しかも、この海路は、ハンザ都市と敵対関係にあるデンマークを周回する航路であった。

そのため、バルト海から北海あるいはリューベックからハンブルクへは、陸路がほぼもっぱら利用されることとなった。初期は、へゼビュ(現シュレースヴィッヒ)からからアイダー川に入り、テニングに至るホルスタイン地峡の陸路が用いられた。その地峡はデンマークとの挟間に位置していた。その後、リューベックを流れるトラーヴェ川を約20キロメートル遡って、オルデスローまで行き、そこから約40キロメートルの陸路を通って、ハンブルクに至る水陸路が使われる。

1398年、ドイツで初めてのシュテクニッツ運河が完成すると、それからエルベ河に入ってハンブルクに至る水路も用いられるようになる。しかし、それはオランダのバルト海進出によって、地峡の役割が著しく損なわれることとなったが、その危機を少しでも水路によって回避しようとする措置であった。

1180/81年、ハインリヒ獅子王が失脚させられたため、リューベックは王領地となる。神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世(赤髭王、在位1152-90)はリューベックの交易都市としての特権を追認するが、実質的には共同統治者となったホルシュタイン伯の支配を受けることになり、その立場は不安定にものとなる。

リューベックは、ドイツ騎士修道会の東方伝道に協力してきたが、逆にその協力をえて、フリードリヒ2世(在位1212-50)と折衝して自治都市としての立場を強めようとする。1226年、リューベックはフリードリヒ2世に赤髭王の特権状を確認させるとともに、帝国直属都市の特権状が下付されることとなる。この地位は、1937年ナチスに奪われるまで、700年にわたって続く。

リューベックが帝国直属都市(あるいは帝国自由都市)となったことは、当時の皇帝の実権が弱かったので、独立した領域となったことを意味した。それにより、一定の貢納を果たす義務を負わされものの貨幣鋳造権などを与えられ、また聖俗勢力からトラーヴェ川が保護され、その川筋で徴税されたり、市の領域に権力を及ぶことはなくなった。

ハンブルクは、808年カール大帝(在位468-814)によって城塞が築かれ、811年大聖堂を建設したことにはじまる。町はデーン人やスラヴ人の襲撃に耐え抜く。1189年、神聖ローマ帝国のフリードリヒ1世から、第3回十字軍への貢献の報償として、交易特権が与えられる。13世紀、リューベックやブレーメンと同盟を結ぶことで、ハンザ同盟の富裕な交易都市として浮揚する。15世紀には帝国自由都市となる。

このハンブルクはハンザ同盟が衰退しても、リューベックとは対照的に、バルト海、北海・大西洋地域、そして特に西ヨーロッパ内陸という、三方向での交易軸の拠点として発展する。そして、現代に至るまでドイツにおける最大の港として、繁栄し続ける。

ブレーメンは、ライン川とエルベ川のあいだを流れるヴェーゼル川に作られた町で、787年カール大帝が司教区を設置したことで、北ドイツや北ヨーロッパへのキリスト教布教の拠点となる。1358年ハンザ同盟に加盟し、また1646年帝国自由都市となる。

▼リューベックとハンブルク、バルト海と北海を結ぶ陸路▼

リューベックとハンブルクは、フランドルのブリュージュに対して北ドイツの一大交易都市としてのしあがるが、そのあいだには特別の地理的な関係があった。この2つの都市は、ユトランド半島の東西の付け根にある。リューベックは、バルト海に流れ込むトラーヴェ川の河口を20キロメートルほど遡った、ヴァケニッツ川との合流点にあって、中洲の島は不凍港となっていた。また、ハンブルクは北海に流れ出るエルベ川の河口から、100キロメートルほど遡ったところにあった。

バルト海は、ドイツ、スカンジナヴィア、ポーランド、いわゆるバルト三国、そしてロシアによって囲まれた、内海である。その海は嵐が多く、船舶に甚大な被害を与えた。バルト海から北海・大西洋へ抜ける水路は、ユトランド半島とスカンジナヴィア半島南端に挟まれたズント海峡(エーアソン海峡あるいはエーレスンド海峡ともいう)をはじめ、暗礁の多いカッテガット海峡やスカゲラク海峡を通り抜けねばならない。しかも、この海路は、ハンザ都市と敵対関係にあるデンマークを周回する航路であった。

そのため、バルト海から北海あるいはリューベックからハンブルクへは、陸路がほぼもっぱら利用されることとなった。初期は、へゼビュ(現シュレースヴィッヒ)からからアイダー川に入り、テニングに至るホルスタイン地峡の陸路が用いられた。その地峡はデンマークとの挟間に位置していた。その後、リューベックを流れるトラーヴェ川を約20キロメートル遡って、オルデスローまで行き、そこから約40キロメートルの陸路を通って、ハンブルクに至る水陸路が使われる。

1398年、ドイツで初めてのシュテクニッツ運河が完成すると、それからエルベ河に入ってハンブルクに至る水路も用いられるようになる。しかし、それはオランダのバルト海進出によって、地峡の役割が著しく損なわれることとなったが、その危機を少しでも水路によって回避しようとする措置であった。

| リューベックが、バルト海における交易覇権を握るに当たって、その立地は有利かつ不利であった。リューベックが北海に出るには、ハンブルクを外港として利用せざるをえなかったからである。それはハンブルクにあっても同じ立場にあった。リューベックとハンブルクは、交易の生命線といえる陸路を確保するため、1241年ホルスタイン地峡を共同管理する条約を結び、また非ハンザ船のズント海峡の通航を様々に妨害する措置をとる。 15世紀半ば、オランダ船がズント海峡に押し入ってくると、リューベックのバルト海における交易覇権が失われていく。ドイツ・ハンザの興亡はズント海峡をめぐる攻防であったといえる。また、ハンブルクがリューベックの外港であったのは16世紀までで、それ以後は独自の発展を遂げ、ドイツ・ハンザの頂点に立つようになる。 |

|

| 出所:沖島博美文・写真 一志敦子絵 『北ドイツ=海の街の物語』、p.77、東京書籍、2001 |

なお、シュテクニッツ運河はエルベ川経由で遠回りであったため、リューベックとハンブルクを直接結ぶ、1452年アルスター・トラーフェ運河の建設が着手されるが、難工事のため、完成は1520年代だったとされ、また16世紀末に利用されなくなったとされる。ユトランド半島の地峡には、近代になって、1777-84年にアイダー運河、それに取って代わるものとして、1887-95年に北海バルト海運河(通称、キール運河、約97キロメートル)が建設される。

▼ドイツ人商人のバルト海、ゴトランド島への進出▼

ヴァイキング時代が終わるころ、バルト海沿岸の日常的な生産物が交易の対象となりはじめ、沿岸諸国の王権はバルト海の交易権や沿岸の政治的領有にめぐって関心を持つようになる。12世紀、スウェーデン王のフィンランドやデンマーク王のエストニア遠征などが、十字軍という名のヴァイキング活動として行なわれる。ハインリヒ獅子王のリューベック建設もバルト海において興隆しつつある交易の利益にあずかろうとするものであった。

12世紀になると、バルト海の中央にあって、ヴァイキング時代から彼らの中継交易地として栄えていたゴトランド島に、ドイツ人商人が進出してくる。ゴトランド島には原住の交易人(後述の海賊を含む)がいて、ロシアやフィンランドから、ドイツ、北海地方、イングランド、ノルウェー西海岸部にかけて縦横に活躍していた。彼らは、「バルト海の真珠」と呼ばれたヴィスビーを積出港にしてはいたが、田園部に住む「農民商人」であった。

熊野聰氏によれば、中世のバルト海の政治史は「バルト海商業をめぐる農民的豪族、諸国の王権およびドイツ・ハンザと北ドイツ諸侯国の利害が複雑に絡み合って」展開されることになったという(熊野聰稿「内乱と王権の伸張」百瀬宏他編『新版世界各国史21 北欧史』、p.77、山川出版社、1998)。

ドイツ人商人がゴトランド島の交易に割り込んだため、様々な紛争が絶え間なく起きる。それに、ハインリヒ獅子王が介入して、1161年調停が成立する。獅子王特権文書は、ドイツ人商人とゴトランド商人との平等の交易権を認め、それぞれに特権を付与した。これは当時としては珍しい相互主義とされる。

高橋理氏は、この調停による事態を「北方貿易の質的革命」と呼び、「これによって、戦闘の可能性を常に潜在させていたヴァイキング貿易に終止符が打たれ、正常貿易の基礎が始めて据えられた」とする。そして、それとともに画期的なことは、ドイツ人商人としてはじめて商人団体(商人ハンザ)を結成され、それが公的に承認されたことであったという。

ハインリヒ獅子王は、「ゴートラント島に赴く商人団の団長を任命し、これに生命刑・身体刑の宣告を含む司法上の全権を委ねた」。それは商人たちが「商人団長の司法権下に服するという形での公的団体の結成であり、この精神こそが後の北方の大勢力たるハンザの始源である」と評価されている(以上、同著『ハンザ同盟 中世の都市と商人たち』、p.57、教育社歴史新書、1980)。

ただ、このゴトランドの商人ハンザに与えられた特権は、リューベックがバルト海に覇権を確立するに当たって障害となる。

▼リューベック商人、ロシアの毛皮交易を支配▼

ゴトランド島に乗り込んだドイツ人商人はヴァイキング法に直面し、その改革に迫られることになる。彼らは、12-13世紀努力して、商事事件の決着を決闘でもって付けることを止めさせ、また海難漂着物が発見者に占取されないようにしたという。

13世紀、ヴィスビーは最盛期を迎える。いま上でみた見解とは異なり、13世紀初めバルト海のゴトランド島に入植したケルンなど29都市のドイツ人商人たちによって、商人ハンザが結成されたとされる。このゴトランド・ハンザは、イングランド、フランドル、ロシアなどに交易特権を持つまでになったという。

ヴィスビーに定住したドイツ人商人はヴィスビーの市政を掌握し、彼らが押えていたバルト海の出口をゴトランド人が通過することを禁じるようになる。そして、北ドイツの経済的影響下にあったスウェーデン王をして、1288年ヴィスビーをゴトランド島とは異なる行政単位とさせ、ゴトランド島原住の農民商人を締め出してしまう。

ドイツ人商人のゴトランド島進出の目的は毛皮交易にあった。当時、聖俗支配層の威信財として、テン(貂)やビーバーの毛皮の需要が高まっていた。ロシアの毛皮交易は、ノヴゴロドを集散地、ゴトランド島を中継地としていた。ゴトランドの農民商人は、ノヴゴロドに自分たちの商館をもっており、また1237年にはイングランドから毛皮交易特権をえていた。ただ、彼らはもっぱら毛皮だけを扱ったとみられている。

ドイツ人商人は、ノヴゴロドに早くも11世紀には訪れているが、12、13世紀になるとノヴゴロド侯国と交易条約をしばしば結び、特権をえて、毛皮交易に加わる。例えば、12世紀末、彼らがノヴゴロドと結んだ条約は片務的で、ロシア人の交易目的地は掲げられていなかった。現実に、ロシア人がゴトランド島に向かおうとしても、自己所有の商船がなかったので、ドイツ船を利用せねばならなかった。これら交易条約は、15世紀ノヴゴロドがモスクワ大公国に吸収されるまで維持される。

ノヴゴロドに先駆していたのはゴトランド島を居留したドイツ人商人たちであった。それに遅れて、1267年リューベックの商人がノヴゴロドにおける毛皮交易特権をえるが、それに満足せず、ロシアの毛皮交易を完全に掌握しようとする。13世紀半ばから、リューベックは北ドイツの都市と同盟を結んで、1296年ノヴゴロド居留地の裁判の上訴地をヴィスビーから取り上げ、リューベックに移す。また、1298年にはヴィスビーにあった商人ハンザの活動を停止に追い込み、1331年にはゴトランドのドイツ人商館を支配下に収める。

1366年には、ノヴゴロドにハンザ都市の商人以外の交易特権は認めないとする条件を受け入れさせ、ゴトランド農民商人の排除にも成功する。「かの強大なるドイツ・ハンザがゴトランド農民商人に勝利するには、かく政治的手段に訴えなければならなかった」のは、ゴトランド島の農民商人の力の強さにあったことがみてとれるという(熊野聰稿「北欧の世界」佐藤彰一・早川良弥編著『西欧中世史』上、p.245、ミネルヴァ書房、1995)。

こうして、リューベックはヴィスビーを押さえ込み、ゴトランド島の農民商人を追い出すことで、バルト海における覇者となり、さらにハンザ同盟の盟主となる。

ドイツ人商人たちは、冬期のバルト海は航海できないので、夏期渡航団と冬期渡航団という2つのグループに分け、交易した。「夏期渡航団は河を閉ざしていた氷が融ける春にロシアに赴き、一夏をロシアで過ごした後に秋、河が結氷する直前にロシアを去る。冬期渡航団は河が結氷する直前にロシアに赴き、一冬をロシアで過ごし、春の解氷とともに帰国する」という交代制を採用した(高橋前同、p.62-3)。

こうしてドイツ人商人たちの進出によって、それまでドイツに姿を現していたロシア人商人も駆逐されてしまう。ドイツ人商人たちは、聖ペータース・ホーフと称する居留地を設定して居住し、ノヴゴロドにおける交易をますます発展させ、ノヴゴロドの富も町の権利もドイツ人商人の掌中に置かれることとなる。

▼イングランドにおけるドイツ人商人の交易▼

イングランドは、10世紀から大量の羊毛を輸出していたが、海上交易の能力はなかった。ここではヴァイキングの遺産はなかった。そのため、羊毛の輸出は外国人に依存して行なわれたが、最初、大きな比重を占めていたのはフランドル人やイタリア人であったが、次第にハンザ商人にとって代わられる。

イングランドは1303年、商人憲章を宣言する。それは、外国人商人の国内自由往来、小売取引許可、身体・財産の保護などの権利を認め、交易の振興を図り、関税を増収しようとしたものであった。しかし、すでにそうした特権を認められていたドイツ人商人にとって、その利益を損ないかねない憲章であった。そこで、彼らはこの憲章をドイツ人商人だけに特権を認めたものにすり替える。そのときすでに、彼らは既得権を保守する立場に置かれていたのである。

ドイツ人商人は、イングランドにおいて法的に優遇されていたにもかかわらず、基幹商品である羊毛の輸出について、13世紀末まではイタリアやフランドルが優位に立っていた。しかし、14世紀になると、ドイツ人商人の交易シェアが高まる。そして、14世紀毛織物が基幹商品となるが、その場合イングランド人商人の進出がめざましく、外国人商人にあってはドイツ人商人だけが交易シェアを持つようになる。

ドイツ人商人は多数の商人が小さな資金を用いて交易していたが、逆にイタリア人商人は少数が大きな資金をもって前者に数倍する交易を行なっていた。それはイタリア人が地中海交易の伝統を引き継いでいたからとされる。彼らは権力者を顧客とする贅沢品を持ち込んでいたが、ドイツ人のように穀物や材木、毛皮、銅などは持ち込まなかった。彼らは、いずれも金融業務を行なったが、イタリア人は大型の王室金融、ドイツ人は小型の個人金融を行なった。

イングランド羊毛の輸出額のうち、ハンザ商人が扱った比率は1273年7パーセント、1277-78年には12パーセントに過ぎなかった。その間、イタリア人が首位を占めていたが、1303年になるとハンザ商人の羊毛輸出は全体の3分の1に達し、7年後には2分の1に達するまでになる。また、14世紀末、北ドイツ商人の多いボストン港では、輸出毛織物のうち実に76パーセントが彼らの手に握られていた。

なお、イングランドからの輸出品は基幹商品の羊毛や毛織物のほか、錫・石炭・鉛などがあった。輸入品は穀物・蝋・毛皮・タール・ニシン・船材などであった。

▼商人ギルドの互助から独占の組織に変質▼

12世紀から14世紀半ばまでは商人ハンザの時代、14世紀半ばから17世紀まで(実質的には16世紀半ば)が都市ハンザの時代とされる。商人ハンザは主として中世盛期(11-13世紀)、都市ハンザは中世後期(14-15世紀)に当たる。

中世都市は商人や手工業者たちの小共同体でもって構成されていた。彼らは、10-11世紀、商人はギルド(手工業者はツンフト)を結成するようになる。それぞれの都市の商人ギルドは、排他的な経済圏を編成・支配し、また皇帝から特権を引き出す。ただ、中世都市において指導的地位を占めたのは、遠隔地交易に携わっている富裕な商人たちであった。

ギルドは、いうまでもなくギルド兄弟や仲間の互助会であるが、その規約のなかで「商品の購入に際しては商品の買占=独占を禁止し、他の兄弟の依頼があればこれに参加させねばならない」と定められていた。11-12世紀、ギルド兄弟となった商人たちは遍歴団体を結成し、武装して交易旅行を行内、相互に援助しあった。

「彼等はすべて外国市場に武装して出かけたのであり、輸送や戦禍の場合には相互に援助しあう義務を有している。商人たちは、かくて危険の多い陸路による遍歴においてもまた海路による困難な航行においても、一個の共同組織すなわち誓約団体に結集することによって、はじめて必要な援助と保護を期待することができたのであった」(伊藤前同、p.76)。

ギルドは、11世紀末になると、変質する。商人ギルドにあっては、局地的交易や遠隔地交易に携わる商人に対して強制的に加入させるようになる。また、外来商人に対しては、小売りは歳市に限って認め、それ以外は卸売りのみに限るようになる。これにより商人ギルドは交易独占ギルドとなったとされる。

中世都市は、こうした商人ギルドによる規制を受け入れるとともに、外来商人に指定した道路の通行を強制する、関税、入市税、道路税を徴収する、通過する商品の一定量の販売を強制する、商品の積み替えと当市の運送人による輸送を強制する、そして市民の買占めを禁止し、公正価格を制定するなどといった規制を加えた。

▼商人ハンザから都市ハンザへ▼

中世ヨーロッパにあっては、12-13世紀、遠隔地交易に携わる商人たちはそれぞれ定住都市において、ハンザと呼ばれる商人団体を組織するようになる。14世紀半ばになると、リューベックを盟主とした多数の都市ハンザが連合して、遠隔地交易に大きな役割を演じるようになる。

なお、ハンザという言葉は団体とか、仲間という意味であるので、通称されているハンザ同盟は言葉が重なっていることとなり、本来であれば都市連合とするかあるいは単にドイツ・ハンザとすべきとされる。また、都市ハンザがギルドを兼ねる場合もあるが、都市連合としてのハンザはギルドではなく、また都市の政治同盟でもない。

フランドルではドイツより早く、都市ハンザが結成されていた。その1つは17都市ハンザと呼ばれ、シャンパーニュ市場で主に毛織物取引を行なっていた、外来商人のハンザである。もう1つは、ロンドンに出向いていたフランドル商人によって結成された、ロンドン・フランドル・ハンザである。これらはいずれも、13世紀以前に成立していたとされる、外地における母国の都市を超えた連合ハンザであった。前者は毛織物の売り込みハンザ、後者は羊毛の買い付けハンザであった。

「この2つのフランドル・ハンザは、次のような点で、後のハンザ『同盟』と共通した性格を有している。第1に、これらは外地における貿易活動を有利にするための組織であって……[当面の]ハンザ『同盟』も本来そのようなものであった。第2に、17都市ハンザにはフランドル都市のみならず、エノー伯領、リエージュ司教領、シャンパーニュ伯領など、領国を異にする諸都市が加入していた。政治的国境を越え、都市君主の相違を超えて、商業のために都市が連繋していた」のである(高橋前同、p.25)。

12世紀以降、イングランドやフランドルと交易する北ドイツの商人たちは、出身地ごとに、ハンザを組織するようになる。それらは、交易先のイングランドでは対立関係にあったが、1281年に連合してドイツ・ハンザとなる。さらに、毛織物の集散地フランドルのブリュージュ、タラの集散地ノルウェーのベルゲン、毛皮の集散地ロシアのノヴゴロドなどにも商人ハンザを作るが、いずれもそれぞれ独立した外地ハンザであった。

▼ハンザ同盟の成立、交易特権の獲得と共有▼

13世紀前半、ヴェント都市は条約を結んで、陸賊や海賊に対して共同行動をとるなどして、海陸の交易路の安全を確保しようとするようになる。リューベックとハンブルクとは、すでにみたように1241年に条約を結んでいるが、それ以前の1230年代から協定を結んでいた。1259年には、リューベックとロストクの紛争にヴィスマルが調停したことで、ヴェント都市のあいだでは条約を結ばれるようになる。

▼ドイツ人商人のバルト海、ゴトランド島への進出▼

ヴァイキング時代が終わるころ、バルト海沿岸の日常的な生産物が交易の対象となりはじめ、沿岸諸国の王権はバルト海の交易権や沿岸の政治的領有にめぐって関心を持つようになる。12世紀、スウェーデン王のフィンランドやデンマーク王のエストニア遠征などが、十字軍という名のヴァイキング活動として行なわれる。ハインリヒ獅子王のリューベック建設もバルト海において興隆しつつある交易の利益にあずかろうとするものであった。

12世紀になると、バルト海の中央にあって、ヴァイキング時代から彼らの中継交易地として栄えていたゴトランド島に、ドイツ人商人が進出してくる。ゴトランド島には原住の交易人(後述の海賊を含む)がいて、ロシアやフィンランドから、ドイツ、北海地方、イングランド、ノルウェー西海岸部にかけて縦横に活躍していた。彼らは、「バルト海の真珠」と呼ばれたヴィスビーを積出港にしてはいたが、田園部に住む「農民商人」であった。

熊野聰氏によれば、中世のバルト海の政治史は「バルト海商業をめぐる農民的豪族、諸国の王権およびドイツ・ハンザと北ドイツ諸侯国の利害が複雑に絡み合って」展開されることになったという(熊野聰稿「内乱と王権の伸張」百瀬宏他編『新版世界各国史21 北欧史』、p.77、山川出版社、1998)。

ドイツ人商人がゴトランド島の交易に割り込んだため、様々な紛争が絶え間なく起きる。それに、ハインリヒ獅子王が介入して、1161年調停が成立する。獅子王特権文書は、ドイツ人商人とゴトランド商人との平等の交易権を認め、それぞれに特権を付与した。これは当時としては珍しい相互主義とされる。

高橋理氏は、この調停による事態を「北方貿易の質的革命」と呼び、「これによって、戦闘の可能性を常に潜在させていたヴァイキング貿易に終止符が打たれ、正常貿易の基礎が始めて据えられた」とする。そして、それとともに画期的なことは、ドイツ人商人としてはじめて商人団体(商人ハンザ)を結成され、それが公的に承認されたことであったという。

ハインリヒ獅子王は、「ゴートラント島に赴く商人団の団長を任命し、これに生命刑・身体刑の宣告を含む司法上の全権を委ねた」。それは商人たちが「商人団長の司法権下に服するという形での公的団体の結成であり、この精神こそが後の北方の大勢力たるハンザの始源である」と評価されている(以上、同著『ハンザ同盟 中世の都市と商人たち』、p.57、教育社歴史新書、1980)。

ただ、このゴトランドの商人ハンザに与えられた特権は、リューベックがバルト海に覇権を確立するに当たって障害となる。

▼リューベック商人、ロシアの毛皮交易を支配▼

ゴトランド島に乗り込んだドイツ人商人はヴァイキング法に直面し、その改革に迫られることになる。彼らは、12-13世紀努力して、商事事件の決着を決闘でもって付けることを止めさせ、また海難漂着物が発見者に占取されないようにしたという。

13世紀、ヴィスビーは最盛期を迎える。いま上でみた見解とは異なり、13世紀初めバルト海のゴトランド島に入植したケルンなど29都市のドイツ人商人たちによって、商人ハンザが結成されたとされる。このゴトランド・ハンザは、イングランド、フランドル、ロシアなどに交易特権を持つまでになったという。

ヴィスビーに定住したドイツ人商人はヴィスビーの市政を掌握し、彼らが押えていたバルト海の出口をゴトランド人が通過することを禁じるようになる。そして、北ドイツの経済的影響下にあったスウェーデン王をして、1288年ヴィスビーをゴトランド島とは異なる行政単位とさせ、ゴトランド島原住の農民商人を締め出してしまう。

ドイツ人商人のゴトランド島進出の目的は毛皮交易にあった。当時、聖俗支配層の威信財として、テン(貂)やビーバーの毛皮の需要が高まっていた。ロシアの毛皮交易は、ノヴゴロドを集散地、ゴトランド島を中継地としていた。ゴトランドの農民商人は、ノヴゴロドに自分たちの商館をもっており、また1237年にはイングランドから毛皮交易特権をえていた。ただ、彼らはもっぱら毛皮だけを扱ったとみられている。

ドイツ人商人は、ノヴゴロドに早くも11世紀には訪れているが、12、13世紀になるとノヴゴロド侯国と交易条約をしばしば結び、特権をえて、毛皮交易に加わる。例えば、12世紀末、彼らがノヴゴロドと結んだ条約は片務的で、ロシア人の交易目的地は掲げられていなかった。現実に、ロシア人がゴトランド島に向かおうとしても、自己所有の商船がなかったので、ドイツ船を利用せねばならなかった。これら交易条約は、15世紀ノヴゴロドがモスクワ大公国に吸収されるまで維持される。

ノヴゴロドに先駆していたのはゴトランド島を居留したドイツ人商人たちであった。それに遅れて、1267年リューベックの商人がノヴゴロドにおける毛皮交易特権をえるが、それに満足せず、ロシアの毛皮交易を完全に掌握しようとする。13世紀半ばから、リューベックは北ドイツの都市と同盟を結んで、1296年ノヴゴロド居留地の裁判の上訴地をヴィスビーから取り上げ、リューベックに移す。また、1298年にはヴィスビーにあった商人ハンザの活動を停止に追い込み、1331年にはゴトランドのドイツ人商館を支配下に収める。

1366年には、ノヴゴロドにハンザ都市の商人以外の交易特権は認めないとする条件を受け入れさせ、ゴトランド農民商人の排除にも成功する。「かの強大なるドイツ・ハンザがゴトランド農民商人に勝利するには、かく政治的手段に訴えなければならなかった」のは、ゴトランド島の農民商人の力の強さにあったことがみてとれるという(熊野聰稿「北欧の世界」佐藤彰一・早川良弥編著『西欧中世史』上、p.245、ミネルヴァ書房、1995)。

こうして、リューベックはヴィスビーを押さえ込み、ゴトランド島の農民商人を追い出すことで、バルト海における覇者となり、さらにハンザ同盟の盟主となる。

ドイツ人商人たちは、冬期のバルト海は航海できないので、夏期渡航団と冬期渡航団という2つのグループに分け、交易した。「夏期渡航団は河を閉ざしていた氷が融ける春にロシアに赴き、一夏をロシアで過ごした後に秋、河が結氷する直前にロシアを去る。冬期渡航団は河が結氷する直前にロシアに赴き、一冬をロシアで過ごし、春の解氷とともに帰国する」という交代制を採用した(高橋前同、p.62-3)。

こうしてドイツ人商人たちの進出によって、それまでドイツに姿を現していたロシア人商人も駆逐されてしまう。ドイツ人商人たちは、聖ペータース・ホーフと称する居留地を設定して居住し、ノヴゴロドにおける交易をますます発展させ、ノヴゴロドの富も町の権利もドイツ人商人の掌中に置かれることとなる。

▼イングランドにおけるドイツ人商人の交易▼

イングランドは、10世紀から大量の羊毛を輸出していたが、海上交易の能力はなかった。ここではヴァイキングの遺産はなかった。そのため、羊毛の輸出は外国人に依存して行なわれたが、最初、大きな比重を占めていたのはフランドル人やイタリア人であったが、次第にハンザ商人にとって代わられる。

イングランドは1303年、商人憲章を宣言する。それは、外国人商人の国内自由往来、小売取引許可、身体・財産の保護などの権利を認め、交易の振興を図り、関税を増収しようとしたものであった。しかし、すでにそうした特権を認められていたドイツ人商人にとって、その利益を損ないかねない憲章であった。そこで、彼らはこの憲章をドイツ人商人だけに特権を認めたものにすり替える。そのときすでに、彼らは既得権を保守する立場に置かれていたのである。

ドイツ人商人は、イングランドにおいて法的に優遇されていたにもかかわらず、基幹商品である羊毛の輸出について、13世紀末まではイタリアやフランドルが優位に立っていた。しかし、14世紀になると、ドイツ人商人の交易シェアが高まる。そして、14世紀毛織物が基幹商品となるが、その場合イングランド人商人の進出がめざましく、外国人商人にあってはドイツ人商人だけが交易シェアを持つようになる。

ドイツ人商人は多数の商人が小さな資金を用いて交易していたが、逆にイタリア人商人は少数が大きな資金をもって前者に数倍する交易を行なっていた。それはイタリア人が地中海交易の伝統を引き継いでいたからとされる。彼らは権力者を顧客とする贅沢品を持ち込んでいたが、ドイツ人のように穀物や材木、毛皮、銅などは持ち込まなかった。彼らは、いずれも金融業務を行なったが、イタリア人は大型の王室金融、ドイツ人は小型の個人金融を行なった。

イングランド羊毛の輸出額のうち、ハンザ商人が扱った比率は1273年7パーセント、1277-78年には12パーセントに過ぎなかった。その間、イタリア人が首位を占めていたが、1303年になるとハンザ商人の羊毛輸出は全体の3分の1に達し、7年後には2分の1に達するまでになる。また、14世紀末、北ドイツ商人の多いボストン港では、輸出毛織物のうち実に76パーセントが彼らの手に握られていた。

なお、イングランドからの輸出品は基幹商品の羊毛や毛織物のほか、錫・石炭・鉛などがあった。輸入品は穀物・蝋・毛皮・タール・ニシン・船材などであった。

▼商人ギルドの互助から独占の組織に変質▼

12世紀から14世紀半ばまでは商人ハンザの時代、14世紀半ばから17世紀まで(実質的には16世紀半ば)が都市ハンザの時代とされる。商人ハンザは主として中世盛期(11-13世紀)、都市ハンザは中世後期(14-15世紀)に当たる。

中世都市は商人や手工業者たちの小共同体でもって構成されていた。彼らは、10-11世紀、商人はギルド(手工業者はツンフト)を結成するようになる。それぞれの都市の商人ギルドは、排他的な経済圏を編成・支配し、また皇帝から特権を引き出す。ただ、中世都市において指導的地位を占めたのは、遠隔地交易に携わっている富裕な商人たちであった。

ギルドは、いうまでもなくギルド兄弟や仲間の互助会であるが、その規約のなかで「商品の購入に際しては商品の買占=独占を禁止し、他の兄弟の依頼があればこれに参加させねばならない」と定められていた。11-12世紀、ギルド兄弟となった商人たちは遍歴団体を結成し、武装して交易旅行を行内、相互に援助しあった。

「彼等はすべて外国市場に武装して出かけたのであり、輸送や戦禍の場合には相互に援助しあう義務を有している。商人たちは、かくて危険の多い陸路による遍歴においてもまた海路による困難な航行においても、一個の共同組織すなわち誓約団体に結集することによって、はじめて必要な援助と保護を期待することができたのであった」(伊藤前同、p.76)。

ギルドは、11世紀末になると、変質する。商人ギルドにあっては、局地的交易や遠隔地交易に携わる商人に対して強制的に加入させるようになる。また、外来商人に対しては、小売りは歳市に限って認め、それ以外は卸売りのみに限るようになる。これにより商人ギルドは交易独占ギルドとなったとされる。

中世都市は、こうした商人ギルドによる規制を受け入れるとともに、外来商人に指定した道路の通行を強制する、関税、入市税、道路税を徴収する、通過する商品の一定量の販売を強制する、商品の積み替えと当市の運送人による輸送を強制する、そして市民の買占めを禁止し、公正価格を制定するなどといった規制を加えた。

▼商人ハンザから都市ハンザへ▼

中世ヨーロッパにあっては、12-13世紀、遠隔地交易に携わる商人たちはそれぞれ定住都市において、ハンザと呼ばれる商人団体を組織するようになる。14世紀半ばになると、リューベックを盟主とした多数の都市ハンザが連合して、遠隔地交易に大きな役割を演じるようになる。

なお、ハンザという言葉は団体とか、仲間という意味であるので、通称されているハンザ同盟は言葉が重なっていることとなり、本来であれば都市連合とするかあるいは単にドイツ・ハンザとすべきとされる。また、都市ハンザがギルドを兼ねる場合もあるが、都市連合としてのハンザはギルドではなく、また都市の政治同盟でもない。

フランドルではドイツより早く、都市ハンザが結成されていた。その1つは17都市ハンザと呼ばれ、シャンパーニュ市場で主に毛織物取引を行なっていた、外来商人のハンザである。もう1つは、ロンドンに出向いていたフランドル商人によって結成された、ロンドン・フランドル・ハンザである。これらはいずれも、13世紀以前に成立していたとされる、外地における母国の都市を超えた連合ハンザであった。前者は毛織物の売り込みハンザ、後者は羊毛の買い付けハンザであった。

「この2つのフランドル・ハンザは、次のような点で、後のハンザ『同盟』と共通した性格を有している。第1に、これらは外地における貿易活動を有利にするための組織であって……[当面の]ハンザ『同盟』も本来そのようなものであった。第2に、17都市ハンザにはフランドル都市のみならず、エノー伯領、リエージュ司教領、シャンパーニュ伯領など、領国を異にする諸都市が加入していた。政治的国境を越え、都市君主の相違を超えて、商業のために都市が連繋していた」のである(高橋前同、p.25)。

12世紀以降、イングランドやフランドルと交易する北ドイツの商人たちは、出身地ごとに、ハンザを組織するようになる。それらは、交易先のイングランドでは対立関係にあったが、1281年に連合してドイツ・ハンザとなる。さらに、毛織物の集散地フランドルのブリュージュ、タラの集散地ノルウェーのベルゲン、毛皮の集散地ロシアのノヴゴロドなどにも商人ハンザを作るが、いずれもそれぞれ独立した外地ハンザであった。

▼ハンザ同盟の成立、交易特権の獲得と共有▼

13世紀前半、ヴェント都市は条約を結んで、陸賊や海賊に対して共同行動をとるなどして、海陸の交易路の安全を確保しようとするようになる。リューベックとハンブルクとは、すでにみたように1241年に条約を結んでいるが、それ以前の1230年代から協定を結んでいた。1259年には、リューベックとロストクの紛争にヴィスマルが調停したことで、ヴェント都市のあいだでは条約を結ばれるようになる。

|

|

| |

|

ハンブルクを中心としたザクセンの都市においてもハンザが結成されていた。1347年にはヴェント都市とザクセン都市が1つのハンザとなる。このリューベックとハンブルクの同盟の力と富に引き寄せられて、他の北ドイツ諸都市、そのなかでも有力なブレーメンも加わってくる。1340年代、地方ごとに成立した都市ハンザは85以上にもなっていたが、それらも徐々にリューベックとその同盟都市の影響を受け入れるようになる。

フランドルは、ドイツ人商人にとって主要な交易地であるが、紛争の絶えないところであった。14世紀前半になると、フランドルにおいて圧迫されていたドイツ商人たちは共同して対抗策を立てようとして、本国の都市に支援を求める。それを直接の契機として、ライン川下流から北海、バルト海に臨む都市に、さらに内陸都市も加わって、1358年リューベックの提唱によってハンザ総会が開かれる。それを機にして、「ドイツ・ハンザ」を名のる都市連合、すなわちハンザ同盟が結成されたとされる。その本部がリューベックに置かれる。

ハンザ同盟は、その成立を受けて、1358-60年フランドルに経済封鎖を加える。それは東方穀物の供給停止であった。それに成功して、ハンザ同盟は既得権を維持するとともに、小売権まで獲得する。1366年、ドイツ人商人の外地における特権はドイツ・ハンザに加盟している都市の市民に限るとしたことで、ハンザ同盟の基礎は一層固まった。1388年にも再度、経済封鎖を行なう。

フランドルと同じように、14世紀後半、ノルウェーにおけるドイツ人との抗争に不満を抱いたイングランド商人たちは自国政府を動かして、ハンザ商人の特権を縮小しようとする。それに対抗できなかったロンドンのハンザ商人たちは自主性を捨てて、本国の都市に支援を求める。1375年のハンザ総会は使節をロンドンに派遣する。これにより外地ハンザはドイツ・ハンザに従属することとなる。

1370年には、後述のように第1次デンマーク戦争に勝利して、ハンザ同盟は最盛期を迎える。それは政治的な都市同盟としてではなく、あくまでも経済的な都市連合として、長期にわたって維持されることになる。

高村象平氏は、「ドイツ・ハンザは、その本質からすれば、外地における諸特権の享受と維持を共同目的とした団結=特権団体であり、その性格はまったく経済的なものであった」と定義している(同著『西欧中世都市の研究2 ハンザの経済史的研究』、p.9、筑摩書房、1980)。言葉を足せば、ハンザ同盟は遠隔地交易に携わる商人たちの都市ハンザが連合した団体であり、その目的は彼らが交易先でよりよい交易特権を獲得し、それを共有することにあったといえる。

ただ、商人ハンザであれ都市ハンザであれ、商人ギルドの海外機能を担う組織であったので、その関係は密接であった。フランドルの都市についてみれば、ヘントやサン・トメールの商人ギルドはハンザが結成されたことで、それに移行して消滅する。ブリュージュやイープル、リル、トゥールネ、ディクスマウデなどはそれぞれがハンザを持っていたが、ロンドンで作られたフランドル・ハンザに加盟することで消滅する。他方、アントウェルペンやメヘレン(15世紀オランダの首都)、ミッデルブルフにはハンザはなく、商人ギルドがハンザの機能を果たしていた(A・フルヒュルスト著、森本芳樹他訳『中世都市の形成 北西ヨーロッパ』、p.146、岩波書店、2001)。

▼ハンザ同盟の運営と事業、しなやかな同盟▼

ハンザ同盟には同盟規約もなかったので、加盟都市とその資格いう決まりもなかった。ハンザ同盟には執行機関も、一般財源も、印璽、常備軍もなかった。ただ、戦費調達のためのハンザ税(ポンド税という)の臨時徴収や、ハンザ同盟末期から分担金の徴収が行なわれた。海上警備のための巡視船や警備艇はあったが軍艦はなく、戦時になると商船を軍艦に仕立て、市民を水兵として乗せ、市長が司令官となった。

したがって、ハンザ都市の結合は決して強固なものではなかったし、ハンザ総会に出席しない都市も多くみられ、戦争の場合になってもハンザ都市が一致協力したわけでもなかった。それでも、ハンザ都市は全体としてドイツ・ハンザ意識に支えられて結びつき、ハンザ総会を協議機関として開き、その協議に基づいて行動していた。

ハンザ都市の数は、15世紀には200もあったともいわれ、総会に出席し、財政に寄与する都市が約70、その他の都市が約130であった。これらの都市以外にドイツ騎士修道会や農民団も加入していた。

ハンザ同盟の主要都市はリューベック、ハムブルク、ブレーメン、ケルンであるが、首都がリューベックのヴェントをはじめ、首都がブラウンシェヴァイクのザクセン、首都がダンツィヒのプロイセン、首都がケルンのウェストファーレンという、4つの(あるいは前2者を一つとして3つの)地域に分かれていた。

これらハンザ都市の交易規模は、14世紀、リューベックを100としてハンブルクとダンツィヒが70-80、シュトラールズントが50、ヴィスマルやロストクが10-20の規模と推定されている。

ハンザ総会は、1358年に第1回以後1669年の最終回まで、数年おきに50回ほど、主としてリューベックで開かれている。ハンザ総会に出席した都市の数は一定ではなかった。ハンザ総会は、主たる開催地となったリューベックをはじめ、ハムブルク、ロストク、シュトラールズント、ヴィスマル、リューネブルグの合議によって開催されていた。その点から、それらヴェント都市が合同で執行機関の役割を果たしていたとされる。

ハンザ総会は、「商品保護の方法、戦争・講和・条約、陸路ならびに海路の保護の手段、外国より一層の特権獲得の問題、貨幣度量衡に関する共通規定の設定、坐礁商品の処分、紛争の解決の方法が審議され、さらに外国の国王に文書を送り、条約上の義務を履行しない者を威嚇し、警告した。これらは多数決によって決定された」(石坂昭雄、諸田実他著『商業史』、p.25、有斐閣双書、1980)。

ハンザの最終的な目標は、「国外の特定の市場や地域における商業の支配を通じて、また時にはその独占によって、12世紀にはなお挙げることのできた巨大な利潤を、この特権的な集団に保証する」ことにあった。ハンザにもギルド的な事業があった。それは、ハンザ都市の商人が国外で捕えられたり、国外の法廷に召喚されたり、あるいは商品を没収されたりしたとき、彼に相互扶助を提供することにあった」。

「こうした援助は、財政的には共同の基金から保証されていたが、この基金はきわめて高額な会費によってまかなわれていた。この会費がそもそもハンザと呼ばれており、その徴収を意味する《ハンザする》という動詞さえある。同時にこの高額の会費が、ハンザへの加入を都市民の最も富裕な商人とその息子たちに限定し、新参者や金を持たない冒険者たちを排除しておく手段」となっていた(以上、フルヒュルスト前同、p.147)。

▼ハンザ商人の商圏、交易地における特権▼

フランドルは、ドイツ人商人にとって主要な交易地であるが、紛争の絶えないところであった。14世紀前半になると、フランドルにおいて圧迫されていたドイツ商人たちは共同して対抗策を立てようとして、本国の都市に支援を求める。それを直接の契機として、ライン川下流から北海、バルト海に臨む都市に、さらに内陸都市も加わって、1358年リューベックの提唱によってハンザ総会が開かれる。それを機にして、「ドイツ・ハンザ」を名のる都市連合、すなわちハンザ同盟が結成されたとされる。その本部がリューベックに置かれる。

ハンザ同盟は、その成立を受けて、1358-60年フランドルに経済封鎖を加える。それは東方穀物の供給停止であった。それに成功して、ハンザ同盟は既得権を維持するとともに、小売権まで獲得する。1366年、ドイツ人商人の外地における特権はドイツ・ハンザに加盟している都市の市民に限るとしたことで、ハンザ同盟の基礎は一層固まった。1388年にも再度、経済封鎖を行なう。

フランドルと同じように、14世紀後半、ノルウェーにおけるドイツ人との抗争に不満を抱いたイングランド商人たちは自国政府を動かして、ハンザ商人の特権を縮小しようとする。それに対抗できなかったロンドンのハンザ商人たちは自主性を捨てて、本国の都市に支援を求める。1375年のハンザ総会は使節をロンドンに派遣する。これにより外地ハンザはドイツ・ハンザに従属することとなる。

1370年には、後述のように第1次デンマーク戦争に勝利して、ハンザ同盟は最盛期を迎える。それは政治的な都市同盟としてではなく、あくまでも経済的な都市連合として、長期にわたって維持されることになる。

高村象平氏は、「ドイツ・ハンザは、その本質からすれば、外地における諸特権の享受と維持を共同目的とした団結=特権団体であり、その性格はまったく経済的なものであった」と定義している(同著『西欧中世都市の研究2 ハンザの経済史的研究』、p.9、筑摩書房、1980)。言葉を足せば、ハンザ同盟は遠隔地交易に携わる商人たちの都市ハンザが連合した団体であり、その目的は彼らが交易先でよりよい交易特権を獲得し、それを共有することにあったといえる。

ただ、商人ハンザであれ都市ハンザであれ、商人ギルドの海外機能を担う組織であったので、その関係は密接であった。フランドルの都市についてみれば、ヘントやサン・トメールの商人ギルドはハンザが結成されたことで、それに移行して消滅する。ブリュージュやイープル、リル、トゥールネ、ディクスマウデなどはそれぞれがハンザを持っていたが、ロンドンで作られたフランドル・ハンザに加盟することで消滅する。他方、アントウェルペンやメヘレン(15世紀オランダの首都)、ミッデルブルフにはハンザはなく、商人ギルドがハンザの機能を果たしていた(A・フルヒュルスト著、森本芳樹他訳『中世都市の形成 北西ヨーロッパ』、p.146、岩波書店、2001)。

▼ハンザ同盟の運営と事業、しなやかな同盟▼

ハンザ同盟には同盟規約もなかったので、加盟都市とその資格いう決まりもなかった。ハンザ同盟には執行機関も、一般財源も、印璽、常備軍もなかった。ただ、戦費調達のためのハンザ税(ポンド税という)の臨時徴収や、ハンザ同盟末期から分担金の徴収が行なわれた。海上警備のための巡視船や警備艇はあったが軍艦はなく、戦時になると商船を軍艦に仕立て、市民を水兵として乗せ、市長が司令官となった。

したがって、ハンザ都市の結合は決して強固なものではなかったし、ハンザ総会に出席しない都市も多くみられ、戦争の場合になってもハンザ都市が一致協力したわけでもなかった。それでも、ハンザ都市は全体としてドイツ・ハンザ意識に支えられて結びつき、ハンザ総会を協議機関として開き、その協議に基づいて行動していた。

ハンザ都市の数は、15世紀には200もあったともいわれ、総会に出席し、財政に寄与する都市が約70、その他の都市が約130であった。これらの都市以外にドイツ騎士修道会や農民団も加入していた。

ハンザ同盟の主要都市はリューベック、ハムブルク、ブレーメン、ケルンであるが、首都がリューベックのヴェントをはじめ、首都がブラウンシェヴァイクのザクセン、首都がダンツィヒのプロイセン、首都がケルンのウェストファーレンという、4つの(あるいは前2者を一つとして3つの)地域に分かれていた。

これらハンザ都市の交易規模は、14世紀、リューベックを100としてハンブルクとダンツィヒが70-80、シュトラールズントが50、ヴィスマルやロストクが10-20の規模と推定されている。

ハンザ総会は、1358年に第1回以後1669年の最終回まで、数年おきに50回ほど、主としてリューベックで開かれている。ハンザ総会に出席した都市の数は一定ではなかった。ハンザ総会は、主たる開催地となったリューベックをはじめ、ハムブルク、ロストク、シュトラールズント、ヴィスマル、リューネブルグの合議によって開催されていた。その点から、それらヴェント都市が合同で執行機関の役割を果たしていたとされる。

ハンザ総会は、「商品保護の方法、戦争・講和・条約、陸路ならびに海路の保護の手段、外国より一層の特権獲得の問題、貨幣度量衡に関する共通規定の設定、坐礁商品の処分、紛争の解決の方法が審議され、さらに外国の国王に文書を送り、条約上の義務を履行しない者を威嚇し、警告した。これらは多数決によって決定された」(石坂昭雄、諸田実他著『商業史』、p.25、有斐閣双書、1980)。

ハンザの最終的な目標は、「国外の特定の市場や地域における商業の支配を通じて、また時にはその独占によって、12世紀にはなお挙げることのできた巨大な利潤を、この特権的な集団に保証する」ことにあった。ハンザにもギルド的な事業があった。それは、ハンザ都市の商人が国外で捕えられたり、国外の法廷に召喚されたり、あるいは商品を没収されたりしたとき、彼に相互扶助を提供することにあった」。

「こうした援助は、財政的には共同の基金から保証されていたが、この基金はきわめて高額な会費によってまかなわれていた。この会費がそもそもハンザと呼ばれており、その徴収を意味する《ハンザする》という動詞さえある。同時にこの高額の会費が、ハンザへの加入を都市民の最も富裕な商人とその息子たちに限定し、新参者や金を持たない冒険者たちを排除しておく手段」となっていた(以上、フルヒュルスト前同、p.147)。

▼ハンザ商人の商圏、交易地における特権▼

| ハンザ商人のモットーは「航海することは生きることより大切 だ」とされた。ハンザ商人の活動範囲は、東はロシア(毛皮、 蝋、穀物)から西はフランドル、イングランド(羊毛、毛織物)ま で、北はノルウェー(魚類、鉱物)から南はフランスやイベリア 半島(塩、ワイン)にまで拡がっていた。 それぞれの交易拠点に、彼らは商館(コントール)や支所(フ ァクトライ)を置いた。商館は治外法権を持つ居留地であり、商 館規則や印章を持っていた。また、商館長が配置され、現地官 憲と交渉した。そのうち、ノヴゴロド、ベルゲン、ブリュージュ、 ロンドンが4大商館であった。その他、ヴィスビーやベルゲン、 ストックホルムなどが、重要な商館であった。ハンザ商人は、 それらの市政権をしばしば掌握した。 例えば、ロンドンにはケルンの商人が早くから進出してハン ザが認められてきたが、それにハンブルクやリューベックとい った新興商人の加入を認めなかった。その後、新興商人にも ハンザが認められると、連合の動きが出てくる。1281年ドイツ |

|

| ハンザ同盟の紋章 1670年頃 ロンドンの博物館. |

| 人商人の連合ハンザが形成され、1300年までにおよそ60の都市の商人が特権を享受した。彼らの居留地であるスティール・ヤードには波止場、倉庫、店舗、宿舎、武器庫などがあった。 彼らは、国王への貸付の代償として、1347年1反当りの毛織物輸出関税は外国人33ペンス、イングランド人14ペンスに対してハンザ人は12ペンスという関税特権や、コンウォールの王有錫鉱山の賃借権を獲得した。エドワード3世(在位1327-77)の王冠や宝石もハンザ商人の抵当に入っていた。また、羊毛取引の紛争を解決する仲裁裁判所は、イングランド人、イタリア人、ハンザ人がそれぞれ2人で構成され、外国人が3分の2を占めていた。 |

|

| |

ハンザ同盟は、北ヨーロッパの国王たちからも、多くの特権を獲得していた。財政窮乏に当たってしばしば献金し、その代償としてさらになる特権を獲得した。これらの特権によってロシアやスカンジナヴィアの交易はハンザ商人の手に握られ、それらの国々の商人は「ハンザに雇われた仲買人と代理商」の地位に落ちたといわれる。

▼エドワード三世に寵愛されるが、イングランド商人と対立▼

フィリップ・ドランジェ著、高橋理監修、 奥村優子他訳『ハンザ 12-17世紀』、みすず書房、2016は、ハンザ研究の基本文献といえる著作であるが、最近ようやく翻訳された。そのなかに、ティデマン・リンベルク(あるいはレンベルク)(1310-86)という、ハンザ商人の軌跡が取り上げられている(同著、p.183-185)。Tidemann Lemberg ? Wikipediaも参照されたい。

彼は、「その個人主義、大胆さ、外国人君主の保護の上に成り立つ投機により、ティデマン・リンベルクは同時代のハンザ商人よりも、(いわば新参者の、引用者注)イタリアの金融業者に似ている。ある意味では彼が、イングランド産毛織物の取引によって裕福になった、ヴェストファーレン商人の代表例だとしてもである。しかし彼は、どんな集団にも加わったことがない一匹狼であった。その富にもかかわらず、ロンドン商館の長老の職務以外─とはいっても、それも確かではないのだが─彼がいかなる公務も決して引き受けなかったのは興味深い。彼はハンザの歴史上、きわめて個性的な人物像であることには変わりはない」と総括される男であった。

ティデマン・リンベルクは、ドルトムント近隣の村で生まれる。ドルトムントは、すでに半世紀以上前から、イングランド産羊毛を取引する大商人を輩出していた。彼は、百年戦争(1337-1453年)最中の1340年頃には、早くもイングランドで裕福な有力者になっていた。ヘント商人の共同出資で、エドワード三世(在位1327-77)に1000ポンド貸している。これは長期におよぶ信用取引、そして王の恩恵の最初の表れでもあった。

数か月後、リンベルクは、ヴェストファーレンのイングランド王への債権者が結成した、大規模な借款団への参加が認められた。まもなく彼は、もう一人の仲間とともに借款団の代表に任命され、主導的な役割を果たした。45000グルデンと引き換えに、モーゼル川沿いのトリーア大司教の抵当に入っていた大王冠を取り戻すために交渉したのが、リンベルクであった。また、1344年にはケルン市民の抵当に入っていた小王冠を請け戻すために、ハンザ商入と別の借款団を結成している。彼はイングランド商人ともさまざまな会社を設立している。

▼エドワード三世に寵愛されるが、イングランド商人と対立▼

フィリップ・ドランジェ著、高橋理監修、 奥村優子他訳『ハンザ 12-17世紀』、みすず書房、2016は、ハンザ研究の基本文献といえる著作であるが、最近ようやく翻訳された。そのなかに、ティデマン・リンベルク(あるいはレンベルク)(1310-86)という、ハンザ商人の軌跡が取り上げられている(同著、p.183-185)。Tidemann Lemberg ? Wikipediaも参照されたい。

彼は、「その個人主義、大胆さ、外国人君主の保護の上に成り立つ投機により、ティデマン・リンベルクは同時代のハンザ商人よりも、(いわば新参者の、引用者注)イタリアの金融業者に似ている。ある意味では彼が、イングランド産毛織物の取引によって裕福になった、ヴェストファーレン商人の代表例だとしてもである。しかし彼は、どんな集団にも加わったことがない一匹狼であった。その富にもかかわらず、ロンドン商館の長老の職務以外─とはいっても、それも確かではないのだが─彼がいかなる公務も決して引き受けなかったのは興味深い。彼はハンザの歴史上、きわめて個性的な人物像であることには変わりはない」と総括される男であった。

ティデマン・リンベルクは、ドルトムント近隣の村で生まれる。ドルトムントは、すでに半世紀以上前から、イングランド産羊毛を取引する大商人を輩出していた。彼は、百年戦争(1337-1453年)最中の1340年頃には、早くもイングランドで裕福な有力者になっていた。ヘント商人の共同出資で、エドワード三世(在位1327-77)に1000ポンド貸している。これは長期におよぶ信用取引、そして王の恩恵の最初の表れでもあった。

数か月後、リンベルクは、ヴェストファーレンのイングランド王への債権者が結成した、大規模な借款団への参加が認められた。まもなく彼は、もう一人の仲間とともに借款団の代表に任命され、主導的な役割を果たした。45000グルデンと引き換えに、モーゼル川沿いのトリーア大司教の抵当に入っていた大王冠を取り戻すために交渉したのが、リンベルクであった。また、1344年にはケルン市民の抵当に入っていた小王冠を請け戻すために、ハンザ商入と別の借款団を結成している。彼はイングランド商人ともさまざまな会社を設立している。

| 1346年9月から翌年8月までのカレー攻囲戦の最中、エドワード三世に一万ポンドを貸している。1347年には、エドワード黒太子(1330-76)への3000ポンドの貸し付けと引き換えに、3年3か月間、コーンウォールの亜鉛鉱山の利権が与えられ、亜鉛鉱石の輸出を支配する。また、イングランド軍の糧食を、イングランドの支配下にあったボルドーヘの輸送を引き受けている。彼は、ハンザ商人たちが資金繰りで悪戦苦闘しているなかで、莫大な資金を獲得し続ける能力があった。 1350年頃、リンベルクは成功の絶頂にあったが、ヴェストファーレンの同業者の大半と仲違いしていた。彼らはリンベルクをねたみ、彼の乱暴な振る舞いを許しはしなかった。そこで、リンベルクはイングランドの住民になることを考えていたようで、ウィルミントン修道院からイングランド南部にある土地を獲得している。エドワード三世は、リンベルクに全幅の信頼を与え続け、多くの敵から守っていた。 |

|

| ジャン・フロワッサールの年代記の挿絵 (細密画) |

1351年、エドワード三世がイングランドにいるすべてのハンザ商人を捕らえさせ、その財産を差し押さえさせた時、その措置からリンベルクを除外していた。2年後、エドワード三世は羊毛の指定市場をイングランドに移転する前に、彼に助言を求めた。リンベルクは、アヴィニョン教皇庁への送金も請け負っており、1351年クレメンス六世(在位1342-52)は旅行中に移動祭壇を携帯する特権を彼に与えている。

しかし、リンベルクは次第にイングランド商人のかたくなな敵意に直面する。大半の同業者に続いて、彼もまた1354年イングランドから立ち去り、黒死病大流行も収まったであろうケルンに定住することとなった。彼は、ケルンでは多数の都市レンテ(市債)を取得し、1358年には市民権を獲得している。リンベルクは、門閥の娘との華やかな結婚により、自分の立身出世を確実にしようとした。しかし、タイミングが悪く、市民抗争が起きる。そのため、門閥の家門たちは成り上がりを受け入れる気がなくなり、彼の願望は裏切られる。

1359年リンベルクはイングランドに戻る。そこで、彼は北西部のアルストン・ムーアにある銀、鉛、銅の鉱山の請負契約を結ぶとともに、再び王に1000ポンド貸し付ける。しかし、敵は彼をつけ狙っており、ロンドン市民殺害の共犯で告発され、大陸に逃げ帰るしかなかった。エドワード三世も彼を守ることができず、かなり後年になるが、彼の財産の没収を宣言している。

リンベルクは、ドルトムントにいわば里帰りし、市長の娘と結婚する。しかし、そこでも彼は受け入れられず、1367年になりケルンに戻る。そこで、彼はいつもながらに商取引、特にワインと毛織物の取引を行ないながら、人生最後の数年を過ごしたという。彼が死んだ時、遺言状に従い、寄進し続けたアウグスティヌス隠修士会の修道院に埋葬された。ただ、彼には子供がいなかったため、相続財産の分配をめぐり、ケルン市と近隣の領主の間で深刻な問題を引き起こしたという。

▼ハンザ同盟、戦争もすれば、略奪もする▼

ハンザ同盟は戦争よりも外交を好み、バルト海地域が平和であること、自分に対抗しうる権力が成立しないことを望んだ。リューベックの大商人の一人であり、最高の栄誉をえたというヒンリヒ・カントルプ(1420?-88)は、「我々は討議するために会議を招集しよう。なぜなら、戦いの旗を掲げるのは簡単だが、名誉とともに旗を降ろすのは大変だから」といっていたという。彼らは、ドイツでは国王と結びついていたが、交易地では国王よりも地元の貴族を支持し、またデンマークとスウェーデンの争いにおいては、どちらか一方が完全な勝利を収めないようにしたという。

デンマークのヴァルデマル4世(在位1340-75)は、王権を強化すると領土拡大の野心を抱き、スウェーデン南部の漁場を奪い、1361年には突如ヴィスビーを占領する。これに対して、翌年リューベックをはじめとしたヴェント地方の都市は連合艦隊を編成して反撃する。ここに10年に及ぶ第1次デンマーク戦争が始まる。それに敗北、司令長官であったリューベック市長ヨハン・ヴィッテンボルグ(1321-1363)は責任をとらされて、斬首される。

彼は、リューベックの大商人の典型であり、門閥家門の出身、大土地所有者、都市に奉仕する政治家であった。彼の商域は、フランドル、イングランド、スコーネ、プロイセン、リーフラント、ロシアに及んだ、その主な取扱い商品はフランドルの毛織物であったが、それ以外に穀物、麦芽、毛皮、蜜ろうを取引ていた。

ヴェント地方の都市は、この劣勢を挽回するため、1367年ケルンにおいて都市会議を開き、東方と西方にまたがる攻守同盟を成立させるという大きな成果を生む。この会議に参加したリューベック、ロストク、シュトラールズント、ヴィスマル(以上、ヴェント都市)、クルム(現ヘウムノ)、トルン、エルビング(現エルブロング)(以上、プロイセン都市)、カンペン、ハルデルヴァイク、エルアルヒ、アムステルダム、ブリール(以上、オランダ都市)によって国際条約が締結され、デンマークに対抗する政治同盟が成立する。ハンザは、15世紀、オランダの台頭によって分裂し始めるが、この時期はまた同盟関係にあった。

に行動する。さらに、利敵行為に対しては、ケルン同盟から排除する。そして、戦費に充てるため、商人および船主から一定額の税を徴集し、各港で徴集された税はリューベックに集められ、分配されるとした。

に[出ても]弁護せず、また被害者に賠償もしなかった。彼等は上陸した所で、国王の宮殿や民家を破壊し、理由なくして放火し、国王をはじめ多くの人々に損害を与えた」と述べたという(伊藤前同、p.110)。

▼ハンザ商人の交易品―魚と穀物、羊毛と毛織物―▼

ハンザ商人の扱う交易品は、地中海交易の多種少量の奢侈品とは著しく対照的であって、少種大量の生活必需品か嵩張る(かさばる)原料品であった。

バルト海方面からは、主要貨物としての穀物やニシンの他、毛皮・蜂蜜・蝋・タール・木材・鉄・銅・琥珀などが輸出された。また、ドイツ騎士修道会領からは穀物・木材・琥珀、ポーランド王国からは穀物・木材、ロシア方面からは黒テン、クマ、リスなどの毛皮が輸出された。西ヨーロッパからは毛織物・塩・ワインなどが、東ヨーロッパやスカンジナヴィア諸国に送られた。

フランスのワインは奢侈品であったが、ボルドーやラ・ロシェルからイングランドやフランドルへ盛んに輸出され、またハンザ商人の中継によって北ヨーロッパにも売られた。1242年、イングランドは250万ガロン以上を輸入ており、1人当り消費量は20世紀初めの約3倍に及んだという。

13世紀後半から、フランドルをはじめとする低地地方(ネーデルラント)やイングランド、特にノルウェーは、東方の穀物に依存するようになった。中世の自給自足を基本とする経済のもとで、大量の穀物の交易は異常な現象ではあった。東方穀物の主産地はポメルン、プロイセン、リーフラントなどであった。その主要な積出港はダンツィヒ、シュチェチン、そしてケーニヒスベルグであった。ダンツィヒは穀物ばかりでなく、木材の主要な積出港でもあり、またイギリスと深い関わりを持つようになる。

この穀物は、武力戦争を好まないハンザ同盟にとっては、武器に代わるものであった。彼らは穀物供給停止という脅しを国際紛争に当たって用いた。穀物の価格は変動が大きいので、その利益は時には莫大ものとなった。それでなくても、1438年の例では小麦1ラストが、ダンツィヒでは36マルクであったが、イングランドでは76マルクになったという。

ドイツ騎士修道会は広大な領土を有して、穀物の供給源を掌握していた。また、穀物をはじめとした生産物を、ケーニヒスベルクやマリーエンブルク(現マルボルグ、ドイツ騎士修道会の首都)に配置した商事手代を通じて、輸出していた。彼らは、「投機的考慮から、穀物の都市への搬入を抑制するなどの手段を用いて、都市の自由な貿易活動をしばしば制肘していた」という(高橋前同、p.124)。ロザリオの材料となる琥珀は様々なルートで供給されたが、最大の供給者はドイツ騎士修道会であった。

穀物の輸出は、東方植民の進展と平行して増加した。ハンザ商人は、しばしば大土地所有者として穀物生産に密着していた。それは、15-16世紀、グーツヘルシャフト(農場領主制)の形成をひきおこす一因ともなった。

パウル・ムリヒという高地ドイツ人商人の買い付け帳簿が残っている。1495年フランクフルトの四旬節大市における買い付け品で、買付額は7655ライン・グルデン(あるいは10148リューベック・マルク)である。それらは、魚や穀物の買い付けに当たって必要となる奢侈品とみられるが、真珠、ブローチ、首飾り、金の指輪、カップやその他の銀製品(3040)、高価な織物、特にミラノおよびジェノヴァ製のビロード(1720グルデン)。そして、純銀(1481グルデン)、武器と胴鎧(505グルデン)、香辛料(315グルデン)、ロンバルディア産の紙(116グルデン)であった(フィリップ・ドランジェ著、高橋理(監修、 奥村優子他訳『ハンザ 12-17世紀』、p.191、みすず書房、2016)。

▼毛織物と羊毛の交易―ヨーロッパ初の国際商品―▼

ヨーロッパでは、古代から高級な絹織物や毛織物はアジアから輸入しており、日常衣料は自家製であるか、地元の手工業が生産、週市に供給した製品かであった。1150年ごろ、フランドルをはじめブラバント、さらに現フランス北部のアルトアといった低地地方の都市に、毛織物工業が生まれる。それぞれが特産品を生産した。それらは上質の毛織物であって、最初から遠隔地向けの国際商品として生産された。この一大毛織物工業はそれに対応する交易制度を基礎として短期間のうちに勃興する。

フランドル人は、イングランドをはじめブルゴーニュやカタルーニャなどから、羊毛を輸入していた。そのなかでも、イングランドからの上質の羊毛は毛織物と同じように国際商品であった。12世紀、ロンドンのハンザがイングランド産羊毛を買入れ、ブリュージュにおいて売り捌いていた。彼らは、はじめは羊毛の生産者である修道院から調達していたが、次第にヨークやロンドン、ベッドフォード、ウィンチェスターにある羊毛市場を媒介として調達するようになった。

イングランドの牧羊と羊毛交易の歴史は古い。羊毛生産は、13世紀シトー派修道院をはじめ領主直営地における賦役の増強にともなって、大々的に拡張する。当時のイングランドは大陸の工業都市に原料(羊毛)を提供する後進国であった。イタリアやハンザの商人たちは、羊毛を担保にとって領主に貸付を行なって、羊毛交易を支配し、また国王への貸付の代償として羊毛関税の徴収を請け負って、王室財政をも左右した。

14世紀半ばごろから、イングランド人の羊毛仲買商と羊毛輸出商(ステープル・マーチャント)が台頭する。この羊毛輸出商組合の交易独占とエドワード3世(在位1327-77)の課税強化が牧羊業の発達を阻害する。他方、イングランドでも農村毛織物工業が発達して、羊毛の国内消費が増える。その結果、イングランドの羊毛輸出量は13、14世紀の平均3-3.5万袋から、15世紀には平均8000袋へと大きく減少してしまう。

14世紀以降、イングランド毛織物生産に直面して、フランドルの毛織物工業は危機に陥る。さらに、南ヨーロッパではイタリアのロンバルディアやオランダのラングドック、スペインのカタルーニャという地域の都市で毛織物工業が栄える。14世紀のフィレンツェは西の羊毛と東の染色術を結合して絶頂に達し、16世紀まで東方へ盛んに輸出する。しかし、これもまた苛酷な問屋制支配とイングランド製品の進出のために、次第に停滞に陥っていく。

それはともかく、フランドルなどの大量の上質の毛織物はラングドックで生産された毛の布地とともに、ヨーロッパ全体ばかりでなく、イタリアの商人を介してオリエントにも売られた。これら上質の毛織物は、ヨーロッパがオリエントとの交易で数百年にわたって陥ってきた支払超過を解消することにつながる、商品として供給されたのである。

▼スカンジナヴィアからの漁獲物の買付けと転売▼

14世紀、ハンザ商人はスカンジナヴィア、そのなかでもスウェーデンに積極的に進出する。ハンザ商人はスウェーデンから、何にもましてニシン、そして鉄や銅の鉱石、皮・毛皮、バターを持ち帰り、毛織物や塩を持ち込んだ。そして、彼らの移住によって、ストックホルムやマルメーといった、重要な都市が開発される。

スウェーデン人は、ヴァイキング時代以前から鉄鉱石の溶解術に優れ、製鉄業が盛んであった。メーラレン湖周辺産出の鉄鉱石は良質で、ヨーロッパに輸出された。ヴァイキング時代になると、鉄鉱石の産出地帯は漸次北方へ移動した。ハンザ時代になると、ドイツからきた職人や小鉱業主が参入する。彼らは自ら採掘・精練し、ストックホルムのハンザ商人に売却して繁栄する。ハンザ商人はストックホルム市政を牛耳り、鉱産物商品を買取り、その輸出を独占しようとする。

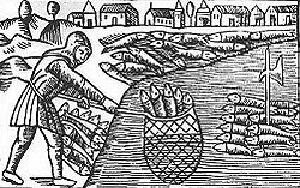

北ヨーロッパの海ではイワシ(鰯)からクジラ(鯨)まで捕れたが、とりわけニシン(鰊、鯡)は塩漬け肉の貯蔵が乏しくなる四旬節のころには、食生活に欠かせなかった。ニシン漁の有名な漁場は当時デンマーク領、現スウェーデン南部のスコーネ半島にあった。毎年8月から10月にかけてニシンの大群が産卵のために、「剣で突くことのできる」ほど群がり、海面が金色になった。

ニシン漁には周辺住民ばかりでなく、北ドイツやデンマーク、オランダの都市から、多数の漁民、職人、商人が沿岸に集まり、多数の漁船が網を引き続け、多数の買付け船隊が派遣されてきた。商人はスコーネ半島にフィッテと呼ばれる場所を縄張りして、現金取引と加工(塩漬け、樽詰め)を行なった。

14世紀のある観察者は、真偽はさておき、4万5000隻の漁船と30万人の漁民らがこの仕事に携わったと書き残している。盛時には、年1万トン近くが塩漬けにされ、10万樽以上が出荷されて、北西ヨーばかりでなく南ヨーロッパにまで売られた。デンマーク王は、これらニシン漁に課税し、財源とした。リューベックの商人も最初は分担金を払って漁労と加工に参加していた。

リューベックは、後背地リユーネブルクの塩の供給を押えていたので、塩を産出しないスカンジナヴィアの人々に対して有利な立場に立っていた。デンマーク漁民たちは塩のみならず、漁具などの生産手段についてまで、リューベックの商人から前借りしていた。

ノルウェーの西部には、イングランドやフランドルの商人が訪れていたが、13世紀半ばからリューベックの商人が進出する。1296年、ノルウェーの国王が外国人商人のベルゲン以北への航行を禁止したため、ハンザ商人はベルゲンに集中するようになった。

タラ(鱈)漁は北ノルウェー、特にロフォーテン諸島において、またその交易はベルゲンを根拠地として行なわれた。リューベックをはじめドイツ人商人たちは、ベルゲンに商館・倉庫群を建てて住みつき、漁獲物や狩猟品を買いとり、地中海諸国を含むヨーロッパへの輸送と販売を引き受け、同時に北ノルウェー人にバルト海の穀物を供給していた。

ドイツ商人は、ノルウェーの漁民や半漁半仲買人、単なる仲買人と取引きしていた。彼らはタラの買付けを確保、拡大するため、漁民や半漁半仲買人に塩や穀物、ビール、毛織物などを前貸して、翌年漁獲物や狩猟品でもって返済させていた。

このニシンやタラの買付けに当たって用いられた前貸と返済の方式は「仕込み制」と呼ばれ、ハンザ商人がニシン・タラ漁民を前貸問屋制のもとで支配していた。

ベルゲンのドイツ人商人が北ノルウェー産の干タラ交易を独占するようになると、北ノルウェーの豪族や農民は漁労と交易の自立性は損なわれることとなった。13世紀末、ノルウェー王はハンザ同盟の活動を制限、規制しようとするが、穀物禁輸を中心とした経済封鎖を受け、それに屈伏することとなった。

こうしたハンザ商人による漁労や交易の支配は北ヨーロッパ産業を発展させるのではなく、北ヨーロッパ農民の自立性を解体させ、北ヨーロッパの西ヨーロッパへ経済への従属性を進めることとなった。

ハンザ商人はスカンジナヴィアの漁業からの外国人の閉めだしを一貫して図ったので、オランダの商人たちは北海のニシン漁業に力を入れるようになる。15世紀にはオランダのニシン漁業が優勢になる。このオランダのニシン漁業の興隆がハンザ同盟の衰退の一因になったとされる。

▼地元のリユーネブルクの塩、大西洋の《湾の塩》▼

古代の人々は塩をほとんど消費せず、魚醤でもって料理の味を引き立てていた。中世になると、ヨーロッパでは宗教上から肉より魚が好まれ、魚や肉を保存するため塩の需要が急激に増大した。しかし、バルト海や北海は膨大な魚資源を持っていたが、バルト海の塩分濃度は大西洋の約3分の1と低い。

たが、1398年にシュテクニッツ運河が完成すると、それ以後はほぼすべてが水路による輸送となった。ザルツ・プラームと呼ばれた小型の曳舟は150個ほどの塩樽を積んで、17の水門を抜ける必要があっため、半月あるいは1か月ほどかかって運んだ。1500年頃、塩舟は1000隻ほどいたという。なお、ハンブルクへの塩の輸送は、リユーネブルクのあるイルメナウ川がエルベ川に接続しているので、きわめて容易であった。

リユーネブルクの塩は年間2-3万トン生産された。それだけでは不足であったため、ハンザの商人たちは大西洋沿岸の乾燥した気候を利用した、フランスやイベリア半島の天日塩田と取引するようになる。大西洋の塩はリユーネブルクに比べ質は劣ったが、3分の1という安さで、運賃の負担力があった。

フランスは古くから塩の産地であった。その西海岸のプールヌフ湾には、ノワールムーティエやプールヌフ=アン=レ、ブルアージュに塩田があり、有名な《湾の塩》を産出した。また、地中海にはエーグ・モルト近郊にペケの塩田があった。なお、ポルトガルにも塩の産地があり、アヴェイロ、リスボン、なかでも同近郊のセトゥバルが、主要積出港となっていた。なお、《湾の塩》を運ぶ船団はベイ船隊と呼ばれた。

ハンザの商人は、大西洋の塩を底荷(バラスト・カーゴ)として積み、またフランスのワインやフランドルの毛織物を持ち帰った。それは、バルト海地域の小麦や木材、干魚を地中海地域へ積んできた北方の船にとって、恰好の帰り荷となっていた。16世紀のオランダ船にあっては、その3分の1が塩をバラストしていた。

「プロテスタントに改宗していた北方の漁師たちが、引き続きカトリックにとどまり続けて四旬節の期間および金曜日の食物規則を律儀に守っている南方の人々に、バルト海や北海でとった魚を塩漬けにして供給することになったのは奇妙な巡り合わせであった」という(以上、プレシ前同、p.121)。

ハンザの船主たちは、プールヌフの塩の積み取りを好機として、人と船をフル・タイムに活用するための巧妙な方法をひねり出す。そのはじまりは不明であるが、「航海が数か月にわたって禁止される海域―バルト海ならびに北海―から、冬が来る前に自分たちの船を引き上げる。6月から10月にかけて北方の海域を走り回る同じ船が、2月にはプールヌフの塩を求めて南に下る商船団の1つに組み入れられる。1月と2月、あたかもブルターニュ地方の沖合では荒天に襲われているそのさなか、塩が積み込まれる。そして、4月と7月の間に船はブリュッヘ、リューベックあるいはレーヴァルへとまた戻って来る」ようにしたのである(ジャン・ファヴィエ著、内田日出海訳『金と香辛料―中世における実業家の誕生』、p.57、春秋社、1997)。

しかし、リンベルクは次第にイングランド商人のかたくなな敵意に直面する。大半の同業者に続いて、彼もまた1354年イングランドから立ち去り、黒死病大流行も収まったであろうケルンに定住することとなった。彼は、ケルンでは多数の都市レンテ(市債)を取得し、1358年には市民権を獲得している。リンベルクは、門閥の娘との華やかな結婚により、自分の立身出世を確実にしようとした。しかし、タイミングが悪く、市民抗争が起きる。そのため、門閥の家門たちは成り上がりを受け入れる気がなくなり、彼の願望は裏切られる。

1359年リンベルクはイングランドに戻る。そこで、彼は北西部のアルストン・ムーアにある銀、鉛、銅の鉱山の請負契約を結ぶとともに、再び王に1000ポンド貸し付ける。しかし、敵は彼をつけ狙っており、ロンドン市民殺害の共犯で告発され、大陸に逃げ帰るしかなかった。エドワード三世も彼を守ることができず、かなり後年になるが、彼の財産の没収を宣言している。

リンベルクは、ドルトムントにいわば里帰りし、市長の娘と結婚する。しかし、そこでも彼は受け入れられず、1367年になりケルンに戻る。そこで、彼はいつもながらに商取引、特にワインと毛織物の取引を行ないながら、人生最後の数年を過ごしたという。彼が死んだ時、遺言状に従い、寄進し続けたアウグスティヌス隠修士会の修道院に埋葬された。ただ、彼には子供がいなかったため、相続財産の分配をめぐり、ケルン市と近隣の領主の間で深刻な問題を引き起こしたという。

▼ハンザ同盟、戦争もすれば、略奪もする▼

ハンザ同盟は戦争よりも外交を好み、バルト海地域が平和であること、自分に対抗しうる権力が成立しないことを望んだ。リューベックの大商人の一人であり、最高の栄誉をえたというヒンリヒ・カントルプ(1420?-88)は、「我々は討議するために会議を招集しよう。なぜなら、戦いの旗を掲げるのは簡単だが、名誉とともに旗を降ろすのは大変だから」といっていたという。彼らは、ドイツでは国王と結びついていたが、交易地では国王よりも地元の貴族を支持し、またデンマークとスウェーデンの争いにおいては、どちらか一方が完全な勝利を収めないようにしたという。

デンマークのヴァルデマル4世(在位1340-75)は、王権を強化すると領土拡大の野心を抱き、スウェーデン南部の漁場を奪い、1361年には突如ヴィスビーを占領する。これに対して、翌年リューベックをはじめとしたヴェント地方の都市は連合艦隊を編成して反撃する。ここに10年に及ぶ第1次デンマーク戦争が始まる。それに敗北、司令長官であったリューベック市長ヨハン・ヴィッテンボルグ(1321-1363)は責任をとらされて、斬首される。

彼は、リューベックの大商人の典型であり、門閥家門の出身、大土地所有者、都市に奉仕する政治家であった。彼の商域は、フランドル、イングランド、スコーネ、プロイセン、リーフラント、ロシアに及んだ、その主な取扱い商品はフランドルの毛織物であったが、それ以外に穀物、麦芽、毛皮、蜜ろうを取引ていた。

ヴェント地方の都市は、この劣勢を挽回するため、1367年ケルンにおいて都市会議を開き、東方と西方にまたがる攻守同盟を成立させるという大きな成果を生む。この会議に参加したリューベック、ロストク、シュトラールズント、ヴィスマル(以上、ヴェント都市)、クルム(現ヘウムノ)、トルン、エルビング(現エルブロング)(以上、プロイセン都市)、カンペン、ハルデルヴァイク、エルアルヒ、アムステルダム、ブリール(以上、オランダ都市)によって国際条約が締結され、デンマークに対抗する政治同盟が成立する。ハンザは、15世紀、オランダの台頭によって分裂し始めるが、この時期はまた同盟関係にあった。

| ケルン同盟条約は、1隻当たり100人の兵員を乗組ませた軍艦を、ヴェント都市とリーフラント都市(リーガ、レーヴァルなど、リヴォニアともいう、現在のラトヴィアの東北部からエストニアの南部にかけての地域)は10隻、プロイセン都市は5隻を提供する。それら艦隊は航海の安全を期するため、統一的 |  |

| |

|

それにより艦船大小30数隻、兵力約2000人の連合艦隊が編成される。その司令長官に、リューベック市長ブルーノ・ヴァーレンドルプ(?-1369)がなる。彼は戦死、救国の主と仰がれ、遺体は聖母マリア教会に丁重に埋葬される。ヴァルデマル4世は海上決戦を避けて大陸部に進出する。これに乗じて、1368年ハンザ連合艦隊はコペンハーゲンを攻撃し、同市を徹底的に攻略する。スウェーデン王とホルシュタイン伯はハンザの味方となる。 1370年、シュトラールズントで37の都市が出席してデンマークとの交渉が行なわれ、シュトラールズント講和条約が成立する。それに当たってハンザ同盟は領土を要求しなかった。ただ、その条約により、戦費の賠償のためのデンマークの要塞の保障占領とニシンの漁場の使用権を認めさせ、その地における入港税の3分の2を受領すること、そして航海の自由、関税の現状復帰などの既得権を確認させる。 デンマークに対するケルン同盟の結成とデンマークとの戦争の勝利は、リューベックが名実ともにハンザ同盟の盟主として振る舞い、ハンザ同盟が絶頂期であったことを示す出来事となった。 ハンザ商人は交易活動からの収益だけに満足していなかった。彼らは、しばしばノルウェーやスウェーデンの地に押し入って略奪し、また特にイングランド船やフランドル船を襲撃して、莫大な利益を獲得した。 ノルウェー国王はこう非難している。「ハンザ商人がノルウェーに来て港に入り、人々を殺傷しながら、何等国王と神の前 |

| 聖マリア教会の墓石(模写) |

▼ハンザ商人の交易品―魚と穀物、羊毛と毛織物―▼

ハンザ商人の扱う交易品は、地中海交易の多種少量の奢侈品とは著しく対照的であって、少種大量の生活必需品か嵩張る(かさばる)原料品であった。

バルト海方面からは、主要貨物としての穀物やニシンの他、毛皮・蜂蜜・蝋・タール・木材・鉄・銅・琥珀などが輸出された。また、ドイツ騎士修道会領からは穀物・木材・琥珀、ポーランド王国からは穀物・木材、ロシア方面からは黒テン、クマ、リスなどの毛皮が輸出された。西ヨーロッパからは毛織物・塩・ワインなどが、東ヨーロッパやスカンジナヴィア諸国に送られた。

フランスのワインは奢侈品であったが、ボルドーやラ・ロシェルからイングランドやフランドルへ盛んに輸出され、またハンザ商人の中継によって北ヨーロッパにも売られた。1242年、イングランドは250万ガロン以上を輸入ており、1人当り消費量は20世紀初めの約3倍に及んだという。

13世紀後半から、フランドルをはじめとする低地地方(ネーデルラント)やイングランド、特にノルウェーは、東方の穀物に依存するようになった。中世の自給自足を基本とする経済のもとで、大量の穀物の交易は異常な現象ではあった。東方穀物の主産地はポメルン、プロイセン、リーフラントなどであった。その主要な積出港はダンツィヒ、シュチェチン、そしてケーニヒスベルグであった。ダンツィヒは穀物ばかりでなく、木材の主要な積出港でもあり、またイギリスと深い関わりを持つようになる。

この穀物は、武力戦争を好まないハンザ同盟にとっては、武器に代わるものであった。彼らは穀物供給停止という脅しを国際紛争に当たって用いた。穀物の価格は変動が大きいので、その利益は時には莫大ものとなった。それでなくても、1438年の例では小麦1ラストが、ダンツィヒでは36マルクであったが、イングランドでは76マルクになったという。

ドイツ騎士修道会は広大な領土を有して、穀物の供給源を掌握していた。また、穀物をはじめとした生産物を、ケーニヒスベルクやマリーエンブルク(現マルボルグ、ドイツ騎士修道会の首都)に配置した商事手代を通じて、輸出していた。彼らは、「投機的考慮から、穀物の都市への搬入を抑制するなどの手段を用いて、都市の自由な貿易活動をしばしば制肘していた」という(高橋前同、p.124)。ロザリオの材料となる琥珀は様々なルートで供給されたが、最大の供給者はドイツ騎士修道会であった。

穀物の輸出は、東方植民の進展と平行して増加した。ハンザ商人は、しばしば大土地所有者として穀物生産に密着していた。それは、15-16世紀、グーツヘルシャフト(農場領主制)の形成をひきおこす一因ともなった。

パウル・ムリヒという高地ドイツ人商人の買い付け帳簿が残っている。1495年フランクフルトの四旬節大市における買い付け品で、買付額は7655ライン・グルデン(あるいは10148リューベック・マルク)である。それらは、魚や穀物の買い付けに当たって必要となる奢侈品とみられるが、真珠、ブローチ、首飾り、金の指輪、カップやその他の銀製品(3040)、高価な織物、特にミラノおよびジェノヴァ製のビロード(1720グルデン)。そして、純銀(1481グルデン)、武器と胴鎧(505グルデン)、香辛料(315グルデン)、ロンバルディア産の紙(116グルデン)であった(フィリップ・ドランジェ著、高橋理(監修、 奥村優子他訳『ハンザ 12-17世紀』、p.191、みすず書房、2016)。

▼毛織物と羊毛の交易―ヨーロッパ初の国際商品―▼

ヨーロッパでは、古代から高級な絹織物や毛織物はアジアから輸入しており、日常衣料は自家製であるか、地元の手工業が生産、週市に供給した製品かであった。1150年ごろ、フランドルをはじめブラバント、さらに現フランス北部のアルトアといった低地地方の都市に、毛織物工業が生まれる。それぞれが特産品を生産した。それらは上質の毛織物であって、最初から遠隔地向けの国際商品として生産された。この一大毛織物工業はそれに対応する交易制度を基礎として短期間のうちに勃興する。

フランドル人は、イングランドをはじめブルゴーニュやカタルーニャなどから、羊毛を輸入していた。そのなかでも、イングランドからの上質の羊毛は毛織物と同じように国際商品であった。12世紀、ロンドンのハンザがイングランド産羊毛を買入れ、ブリュージュにおいて売り捌いていた。彼らは、はじめは羊毛の生産者である修道院から調達していたが、次第にヨークやロンドン、ベッドフォード、ウィンチェスターにある羊毛市場を媒介として調達するようになった。

イングランドの牧羊と羊毛交易の歴史は古い。羊毛生産は、13世紀シトー派修道院をはじめ領主直営地における賦役の増強にともなって、大々的に拡張する。当時のイングランドは大陸の工業都市に原料(羊毛)を提供する後進国であった。イタリアやハンザの商人たちは、羊毛を担保にとって領主に貸付を行なって、羊毛交易を支配し、また国王への貸付の代償として羊毛関税の徴収を請け負って、王室財政をも左右した。

14世紀半ばごろから、イングランド人の羊毛仲買商と羊毛輸出商(ステープル・マーチャント)が台頭する。この羊毛輸出商組合の交易独占とエドワード3世(在位1327-77)の課税強化が牧羊業の発達を阻害する。他方、イングランドでも農村毛織物工業が発達して、羊毛の国内消費が増える。その結果、イングランドの羊毛輸出量は13、14世紀の平均3-3.5万袋から、15世紀には平均8000袋へと大きく減少してしまう。

14世紀以降、イングランド毛織物生産に直面して、フランドルの毛織物工業は危機に陥る。さらに、南ヨーロッパではイタリアのロンバルディアやオランダのラングドック、スペインのカタルーニャという地域の都市で毛織物工業が栄える。14世紀のフィレンツェは西の羊毛と東の染色術を結合して絶頂に達し、16世紀まで東方へ盛んに輸出する。しかし、これもまた苛酷な問屋制支配とイングランド製品の進出のために、次第に停滞に陥っていく。

それはともかく、フランドルなどの大量の上質の毛織物はラングドックで生産された毛の布地とともに、ヨーロッパ全体ばかりでなく、イタリアの商人を介してオリエントにも売られた。これら上質の毛織物は、ヨーロッパがオリエントとの交易で数百年にわたって陥ってきた支払超過を解消することにつながる、商品として供給されたのである。

▼スカンジナヴィアからの漁獲物の買付けと転売▼

14世紀、ハンザ商人はスカンジナヴィア、そのなかでもスウェーデンに積極的に進出する。ハンザ商人はスウェーデンから、何にもましてニシン、そして鉄や銅の鉱石、皮・毛皮、バターを持ち帰り、毛織物や塩を持ち込んだ。そして、彼らの移住によって、ストックホルムやマルメーといった、重要な都市が開発される。

スウェーデン人は、ヴァイキング時代以前から鉄鉱石の溶解術に優れ、製鉄業が盛んであった。メーラレン湖周辺産出の鉄鉱石は良質で、ヨーロッパに輸出された。ヴァイキング時代になると、鉄鉱石の産出地帯は漸次北方へ移動した。ハンザ時代になると、ドイツからきた職人や小鉱業主が参入する。彼らは自ら採掘・精練し、ストックホルムのハンザ商人に売却して繁栄する。ハンザ商人はストックホルム市政を牛耳り、鉱産物商品を買取り、その輸出を独占しようとする。

北ヨーロッパの海ではイワシ(鰯)からクジラ(鯨)まで捕れたが、とりわけニシン(鰊、鯡)は塩漬け肉の貯蔵が乏しくなる四旬節のころには、食生活に欠かせなかった。ニシン漁の有名な漁場は当時デンマーク領、現スウェーデン南部のスコーネ半島にあった。毎年8月から10月にかけてニシンの大群が産卵のために、「剣で突くことのできる」ほど群がり、海面が金色になった。

| フェイル氏は、ハンザ同盟が成功を収めた のはバルト海や北海におけるニシン漁業を 支配したことにあるとし、ニシン漁業が海上 交易に与えた意義について、それに従事す る「船主たちは北ヨーロッパおよび西ヨーロ ッパ全域の厖大な需要に応ずる大量の生産 物をその手におさめることになり、それと交 換に、彼等は自分たちに不足する品物を入 手でき、その結果、彼等は漁獲物を販売す るために長距離航海に堪え得る大型船舶を 建造するようになった」という(アーネスト・フ ェイル著、佐々木誠治訳『世界海運業小 史』、p.84、日本海運集会所、1957)。 |

|

| 1555 |

14世紀のある観察者は、真偽はさておき、4万5000隻の漁船と30万人の漁民らがこの仕事に携わったと書き残している。盛時には、年1万トン近くが塩漬けにされ、10万樽以上が出荷されて、北西ヨーばかりでなく南ヨーロッパにまで売られた。デンマーク王は、これらニシン漁に課税し、財源とした。リューベックの商人も最初は分担金を払って漁労と加工に参加していた。

リューベックは、後背地リユーネブルクの塩の供給を押えていたので、塩を産出しないスカンジナヴィアの人々に対して有利な立場に立っていた。デンマーク漁民たちは塩のみならず、漁具などの生産手段についてまで、リューベックの商人から前借りしていた。

ノルウェーの西部には、イングランドやフランドルの商人が訪れていたが、13世紀半ばからリューベックの商人が進出する。1296年、ノルウェーの国王が外国人商人のベルゲン以北への航行を禁止したため、ハンザ商人はベルゲンに集中するようになった。

タラ(鱈)漁は北ノルウェー、特にロフォーテン諸島において、またその交易はベルゲンを根拠地として行なわれた。リューベックをはじめドイツ人商人たちは、ベルゲンに商館・倉庫群を建てて住みつき、漁獲物や狩猟品を買いとり、地中海諸国を含むヨーロッパへの輸送と販売を引き受け、同時に北ノルウェー人にバルト海の穀物を供給していた。

ドイツ商人は、ノルウェーの漁民や半漁半仲買人、単なる仲買人と取引きしていた。彼らはタラの買付けを確保、拡大するため、漁民や半漁半仲買人に塩や穀物、ビール、毛織物などを前貸して、翌年漁獲物や狩猟品でもって返済させていた。

このニシンやタラの買付けに当たって用いられた前貸と返済の方式は「仕込み制」と呼ばれ、ハンザ商人がニシン・タラ漁民を前貸問屋制のもとで支配していた。

ベルゲンのドイツ人商人が北ノルウェー産の干タラ交易を独占するようになると、北ノルウェーの豪族や農民は漁労と交易の自立性は損なわれることとなった。13世紀末、ノルウェー王はハンザ同盟の活動を制限、規制しようとするが、穀物禁輸を中心とした経済封鎖を受け、それに屈伏することとなった。

こうしたハンザ商人による漁労や交易の支配は北ヨーロッパ産業を発展させるのではなく、北ヨーロッパ農民の自立性を解体させ、北ヨーロッパの西ヨーロッパへ経済への従属性を進めることとなった。

ハンザ商人はスカンジナヴィアの漁業からの外国人の閉めだしを一貫して図ったので、オランダの商人たちは北海のニシン漁業に力を入れるようになる。15世紀にはオランダのニシン漁業が優勢になる。このオランダのニシン漁業の興隆がハンザ同盟の衰退の一因になったとされる。

| |

| 「スウェーデンの南西隅にあたる小さいスカニア[スカーネ]半島にはスカネールおよびファルステルボというちっぽけな町しかなく、1年のうち10か月は砂丘のかげで平穏に眠っていた。だが、7月25日から9月29日までの2カ月間は様相が一変して、ヨーロッパ中でもつとも忙しい市場の一つとなる。 幾千人の漁夫が、北方の海洋で最も豊かな収穫に預かろうとして、遠くから・近くから集まり来たり、数千人の労働者が漁獲物の塩漬・樽詰作業に従事すべくやってきた。さらに、幾百人もの商人は鰊の取引に或いは漁夫や塩漬人夫に必要品[そのなかでもビールが重要]を供給するためにおしよせてきた。 彼等の建てた小屋や屋台店や露店は、たちまちにして木造およびテント張りの一大市場を形成し、その町のなかで、人々は北ヨーロッパから西ヨーロッパへかけてのあらゆる国の言葉を使って、値段の掛け合いをやったり、歌を唄ったり、喧嘩したりした。 しかし、当初から指導的地位に坐っていたのはハンザ諸都市の商人であって、彼等がこうした支配権をにぎるまでには長い年数を要しなかった。ために、その競争相手は次第しだいに圧倒されてゆき、或いは辛うじて彼等の黙許により、しかも一定の制限内で取引することを余儀なくされた」 |

| 出所:アーネスト・フェイル著、佐々木誠治訳『世界海運業小史』、p.84、日本海運集会所、1957。 |

古代の人々は塩をほとんど消費せず、魚醤でもって料理の味を引き立てていた。中世になると、ヨーロッパでは宗教上から肉より魚が好まれ、魚や肉を保存するため塩の需要が急激に増大した。しかし、バルト海や北海は膨大な魚資源を持っていたが、バルト海の塩分濃度は大西洋の約3分の1と低い。

| ハンザやスカンジナヴィアの人々(イングランド人、アイルランド人も同じ)は、大量の塩を求めて走り回ることとなる。最寄りの塩は低地ザクセンのリユーネブルクの塩鉱から供給された。このリユーネブルクの製塩は少なくとも10世紀半ば以前からはじまっていたとされる。リユーネブルクでは岩塩層に水を送り込み、塩水として取り出し、蒸留するという湿式採鉱が用いられた。なお、岩塩を塊として採掘する方式は、乾式採鉱という。 この塩は「白い黄金」と呼ばれ、リューベックの商人を通じて供給された。リユーネブルクからリューベックまで、塩は最初、馬車によって約80キロメートルの「古き塩の道」を通って輸送され |

|

| 16-18世紀建造、アッパーラーベ川 |

リユーネブルクの塩は年間2-3万トン生産された。それだけでは不足であったため、ハンザの商人たちは大西洋沿岸の乾燥した気候を利用した、フランスやイベリア半島の天日塩田と取引するようになる。大西洋の塩はリユーネブルクに比べ質は劣ったが、3分の1という安さで、運賃の負担力があった。

フランスは古くから塩の産地であった。その西海岸のプールヌフ湾には、ノワールムーティエやプールヌフ=アン=レ、ブルアージュに塩田があり、有名な《湾の塩》を産出した。また、地中海にはエーグ・モルト近郊にペケの塩田があった。なお、ポルトガルにも塩の産地があり、アヴェイロ、リスボン、なかでも同近郊のセトゥバルが、主要積出港となっていた。なお、《湾の塩》を運ぶ船団はベイ船隊と呼ばれた。

ハンザの商人は、大西洋の塩を底荷(バラスト・カーゴ)として積み、またフランスのワインやフランドルの毛織物を持ち帰った。それは、バルト海地域の小麦や木材、干魚を地中海地域へ積んできた北方の船にとって、恰好の帰り荷となっていた。16世紀のオランダ船にあっては、その3分の1が塩をバラストしていた。

「プロテスタントに改宗していた北方の漁師たちが、引き続きカトリックにとどまり続けて四旬節の期間および金曜日の食物規則を律儀に守っている南方の人々に、バルト海や北海でとった魚を塩漬けにして供給することになったのは奇妙な巡り合わせであった」という(以上、プレシ前同、p.121)。

ハンザの船主たちは、プールヌフの塩の積み取りを好機として、人と船をフル・タイムに活用するための巧妙な方法をひねり出す。そのはじまりは不明であるが、「航海が数か月にわたって禁止される海域―バルト海ならびに北海―から、冬が来る前に自分たちの船を引き上げる。6月から10月にかけて北方の海域を走り回る同じ船が、2月にはプールヌフの塩を求めて南に下る商船団の1つに組み入れられる。1月と2月、あたかもブルターニュ地方の沖合では荒天に襲われているそのさなか、塩が積み込まれる。そして、4月と7月の間に船はブリュッヘ、リューベックあるいはレーヴァルへとまた戻って来る」ようにしたのである(ジャン・ファヴィエ著、内田日出海訳『金と香辛料―中世における実業家の誕生』、p.57、春秋社、1997)。