�z�[���y�[�W�� |

�ڎ��ɖ߂� |

| |

�y�ڎ��z

| 3�E1�E2�E1 �o���g�C���Ղƃj�V�������琶�܂��I�����_ 3�E1�E2�E2 ���C���h��ЁA�|���g�K���̋��_�ɂ��т����� 3�E1�E2�E3 �I�����_�A�C�M���X�E�t�����X�ɋ�������A���� 3�E1�E2 ����@��Ȃ�f��=�o���g�C��������(��) 3�E1�E2 ����@��Ȃ�f��=�o���g�C��������(��) |

3�E1�E2�E1 �o���g�C���Ղƃj�V�������琶�܂��I�����_

3.1.2.1 Netherlands born from Baltic Trade and Herring Fishing

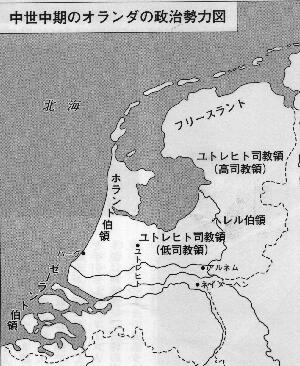

| �@�I�����_�́A��n�n���i�l�[�f�������g�j�̖k���ɂ���z�����g���Ȃ܂����A���{��ł��������B��n�n���i�n�v�X�u���N�Ƃ��x�z���鍂�n�h�C�c�ɑ��錾�t�j�ɂ͌��݁A�l�[�f�������g�ƌĂ��I�����_�̂ق��A�x���M�[�A���N�Z���u���O���ʒu���Ă���A�x�l���N�X�O���Ə�������B�����̍�������肵���̂�1839�N�ł������B �@���������āA�I�����_�̓C�M���X�i�ȉ��A�C���O�����h�Ƃ����ׂ����̂��قƂ�ǁj�Ƃ������t�Ɠ����悤�Ɍ����ȗp��ł͂Ȃ��B�Ȃ��A�t�����h���Ƃ����n���́A���݂̃x���M�[�k���ɂ����I�����_�ꌗ���w���Ă��邪�A�����ɂ����Ă���n�n���̐�i�n�ł��������Ƃ���A���Ȃ�L���n����w���Ă���B �@��n�n���̒n���I�����ɂ��ĕ��K������ł��Ȃ����A�k�����[���b�p�Ɉʒu���Ă��āA�����Ɍ����Ă̓��C�����}�[�X�i���[�Y�j��A�X�w���f��ɂ���ăh�C�c�A�t�����X�Ȃǂ����т��A�܂��C�O�Ɍ����Ă͖k�C�ɖʂ��� |

|

| �W�����E�f���V�F�[�k��A15���I�㔼 Oxford, Bodleian Library�� |

�@���Ί펞��A��n�n���̖k���ɌΏ���������A��E���J�푰�����Z���Ă����炵���A�������g�p�����ۖ؏M���h�����e�̃y�Z�Ŕ�������Ă���B�O2000�N���A���펞��Ȃ�ƁA��n�n���ł͐��Y����Ȃ������A�����A�C�������h�⒆�����[���b�p���玝�����܂�A�܂��k��������g�����h������v���C�Z���̃U�[�������g�����߂�A�삩��̃G�W�v�g�Y�̃r�[�Y���������������A�k�����[���b�p�ƒn���C�Ƃ̌��Ղ��͂��܂��Ă����B

�@�Ñ�̒�n�n���ɂ́A���C���쉺���̓쑤�̓��[�}�鍑�̂ƂȂ������A���̖k���̓t���[�X�l�Ȃǂ̃Q���}���n��P���g�n�̕������Z��ł����B���[�}�͂₪�ă��C����������āA���C�����̉͌����܂Ŏx�z����悤�ɂȂ�B���[�}�̎x�z����250�]�N���a�Ɣɉh���ۂ���A���[�}�̏��l�͎��R�ɂ��̒n��ɓ���A�C�^���A��K���A����^��ł����i���ŏ��������Ƃ����B

�@��300�N���ɂȂ�ƃ��[�}�̎x�z�͎͂�܂�A�Q���}���������������琨�͂�L���Ă���B�T�N�\���l����n�n���̓����ցA�t�����N�l��������암�ւƈړ����Ă����B�Q���}�������̂Ȃ��ł������Ƃ����͂����������A�t�����N�l�̓t���[�X�l��T�N�\���l�����X�ɐ������āA486�N���̓K���A�̂قڑS����x�z����t�����N���������݂���B

�@��n�n���̒�������k���Ȃǂ̉��ݕ��ɂ̓t���[�X�l���Z��ł���A�ނ�͏��M�𑀂�Ȃ������J��q�{���c��ł����B�����āA���̎Y����k�C��C����̏㗬�ɉ^��ŁA�X�J���W�i�r�A�����߂�є�A�؍ށA�C���O�����h�̗r�сA�t�����X�̃��C���ƌ������Ă����B�����āA�t���[�X�l�̓t�����N��������A���������̓y�n�����A�L���X�g�z���ɒ�R���Ă����B

�@��n�n���́A800�N�܂łɃJ�[�����i�V�������}�[�j���A�݈�768-814�A�����[�}�c��F�݈�800-14�j�̗̓y�̈ꕔ�ƂȂ�A�L���X�g�������i�Ƃ����B���̎���A�t���[�X�l�����̌����͍������낵�Ă������A���̒��S�̓h���X�^�b�g�ł������B�����́A���݂̃��g���q�g�̓쓌���A���C���ƃ��b�N����̕����_�Ɉʒu���Ă���A���[�}����̏��`�t�F�N�e�B�I���p�����Ă����B���̃h���X�^�b�g���A863�N�̃f�[���l�̍U���A864�N�̉ЂŖłт��Ƃ����B

| �@�h���X�^�b�g�łͤ�u�R���k�A�C���k�t�����X��u���^�[�j�������̐��[�n���l�̎खk���������є��~������C���쒆���n���̕����������߂���̂��݂�ꂽ��܂��A�r�̎��炪���Ȃ��傫�ȑ@�ێY�Ƃݏo���Ă�������̐��Y�i�ͤ���l�ł����Đ��Y�҂ł͂Ȃ������t���[�X�����g�l�ɂ���Ă�����Ă����v�Ƃ����i���[���X��u���[�����A�����Z�Y��w�I�����_�j�x�Ap.11�A���ɃN�Z�W���A1994�j� �@�J�[�����̎���A�t�����N������3�ɕ��邪�A843�N�̃��@���_�����Œ�n�n���̓��^�����M�A�̂ƂȂ�B���̒n��͓����t�����N�����̌W���n�ƂȂ邪�A925�N�ɂ̓h�C�c�����ƂȂ����n�C�����q1��(�ߒ����A�݈�919-36)������𐪕����ăh�C�c�����A�����đ��q�I |

|

| |

�@���������A��n�n���̓s�s�͖k�C�E�o���g�C���ՂɎQ�����A11���I�ȍ~�t�����h���n���ɖѐD���H�Ƃ��u�����āA���̌��Ս`�Ƃ��ău�����[�W���i�t�����X��A�I�����_��ł̓u���b�w�ł������A�g������Ă���O�҂�p����j���h����B16���I�A���g�E�F���y���A17���I�A���X�e���_�����A���E�ő�̊C����Փs�s�Ƃ��Ĕ��Ă���B���݁A���b�e���_���`�̓��[���|�[�g�Ƃ��āA���E�ő�̌��Ս`�̒n�ʂ��ێ����Ă���B

���̖M�̌`���A�����s�s�̐�����

�@9-10���I�ɂ́A���@�C�L���O�ƌĂ��k������̐N���҂������[���b�p�̊C�݂ɓ��肱�݁A��������̂ڂ��Ă܂ł��āA���ՂƗ��D���s���悤�ɂȂ�B���̂Ȃ��ł������[���b�p�ɐ[���Z���������@�C�L���O�̓f���}�[�N�̃f�[���l�ł������B�f�[���l�����́A�t���[�X�����g�A�k�t�����X�A���C���O�����h�A����уo���g�C��݂������͈͂Ƃ��Ċ��������

�@�S�h�t���h�Ƃ������i�݈�800-10�j�̊͑���810�N�t���[�X�����g���U������B����Ȍ�A�ނ�̐N���͑����A863�N�ɂ̓h���X�^�b�g����ł���B�u�E�@���w�[���������r�炳�꤃}�[�X��͌��̃E�B�g����f�[���F���e����i�C���[�w���͏Ă��ꂽ������āA�m���}���̌N�傽���ͤ�E�@���w�[�������P���l���������g�k�I�����_���k���̖k�C�ɖʂ����n�сl�Ƃ������ꕔ�̗̒n���x�z������m���}���l�����̒n���ɂƂ��Ċ댯�łȂ��Ȃ����̂ͤ891�N�ɃP�����e���k�����̃I�[�X�g���A�썑���߂��̗̈�l�̃A���k���t��m?-937�A�o�C�G�����̕������n�����[���@���̋߂��ŁA�ނ��j���Ă����ł������v�i�u���[���O���Ap.11�j�B

�@���@�C�L���O�̐N���ɑ��āA�t�����N�����̓E�@���w�[��������t���[�X�����g�ɋ����n��t�^���āA�ނ�ɉ��_���悤�Ƃ����Ă���B�������A�ނ�̐N���ɒ��ʂ���n���x�z�҂⏤�l�A�E�l�����́A���ꂼ��ɂ����Ď��q��������Ȃ������B����͉����̎�̉��̂��ƂŁA�n���x�z�����t�����N�����Ȃǂɑ��ĕ����̎�Ƃ��Ď������A��n�n���ɂ����đ����̌����̂��邢�͗��M���`�������_�@�ƂȂ����B�Ȃ��A���@�C�L���O�ɂ��Ă�Web�y�[�W�y2�E4�E2 ���[���b�p��h���Ԃ郔�@�C�L���O�z���Q�Ƃ��ꂽ���B

| �@12-13���I�A��n�n���ł͐_�����[�}�鍑��t�����X�����ɑ��Ēn��x�z���m�ۂ����̖M���ї�����B���̂Ȃ��ŁA�k���ł̓��g���q�g�i���́A�u���o���g���́A�z�����g���́A�����ł̓t�����h�����́A�u���o���g���́A�w���f�������g���̂��L�͂ł������B�Ȃ��A�k�����t���[�X�l�͂�����̗̎�̎x�z���ɂ������Ȃ������B�܂��A��n�n���ł͑��̃��[���b�p�����ɐ�삯�āA�̎傩��u���R�Ǝ����v������Δ�������āA�����s�s����������B �@���[�}���ダ�[�Y�쉈���ɁA9���I�ɂ͂����ɉ����X�w���f�쉈���ɁA���l�̒�Z�n�������B���̂Ȃ��ł��A��n�n���̓암�ł̓g�D�[���l���t�����N���̎x�z���S�n�Ƃ��ďd�v�ȓs�s�ƂȂ�A�J���g���B�b�N�̓C�M���X�Ƃ̌��Ջ��_�ƂȂ��Ă����B�k���ł́A�t���[�X�����g��7���I���k�C�E�o���g�C�ƌ��Ղ���`�i�|���g�D�X�܂��̓��B�[�N�X�j�����܂ꂽ���A�h���X�^�b�g��f�t�@���f�����h�����B �@12���I�㔼����14���I�㔼�ɂ����āA��n�n���̓s�s�l���͑��傷�邪�A���̂Ȃ��ł��t�����h���n�����߂��܂������W�𐋂���B13���I�A�P��������}�[�X�g���q�g�\�u�����b�Z���\�w���g��ʂ��āA�u�����[�W���ɂ�����V�����������݂��ꂽ���ƂŁA����ɉ������u���o�� |

|

| �͏o���[�V�� �A2012 |

�@�t�����h���n���̓s�s�́A�t�B�����c�F�ƕ��ԃ��[���b�p�ő�̖ѐD���H�ƒn�тł������B11���I�Ȍ�A�t�����h���̏��s�s�̓C�M���X����ǎ��̗r�т�A����������ѐD����A�o���Ĕɉh���Ă����12���I�㔼�ɂȂ�Ƥ�C�M���X�ɗr�т��t���ɂ������l�����̓����h����n���U��V�����p�[�j���̑�s�ɁA�ѐD�����^�ԏ��l������17�s�s�n���U���������Ă����B����礓s�s�ł͖��D����ق����݂��ꤗr�я��l��ѐD�����l������l��ʂ��Đ���Ɏ�����Ă����

�@�Ȃ��A�����t�����h���ƃn���U�����̊W�ɂ��ẮAWeb�y�[�W�y2�E4�E3 �n���U������j�V�����ѐD���ʼn҂��z���Q�Ƃ��ꂽ���B

���u���S�[�j���ƁA�n�v�X�u���O�Ƃɂ�铝�ꁥ

�@14���I�A��n�n���̓t�����X�ƃC�M���X�̑����̂��������B�t�����h���́A�t�����X���爳�͂���ƁA����Ɛ퓬�������邪�A�t�����X�ɋ�������������Ȃ��B1337�N�A�C�M���X�Ƃ̌��Ղ��֎~�����ƁA�w���g�A�u�����[�W���A�C�[�y���Ƃ������L�͂ȓs�s������������Ŕ����A�s������������B������A�t�����h�������C�E�h�E�}�[���i�݈�1346-86�j���t�����X�̎x�������Đ������邪�A���̌�̓t�����X���玩����Nj��A�C�M���X�Ƃ�������ۂ��Ȃ���A�����ɂ���ė̓y���g�傷��B

�@�t�����X���������ɂ���u���S�[�j�����̂�9���I�ɐ��܂�A11���I����t�����X�����̈����ƂȂ��Ă����B�t�����X���W����2���i�݈�1350-64�j�́A����q�̃t�B���b�v���_���i�݈�1363-1404�j�ɗ^����B���̌Z�̃V������5���i�݈�1364-80�j�́A����ł݂��t�����h�������C�E�h�E�}�[���̑����l�}�O���b�g�ƃC�M���X���̑��q�Ƃ̍����j�������A�t�B���b�v���_���ƌ���������B

�@������A���C�����ʂƁA�u���S�[�j���A�t�����V���E�R���e�i�u���S�[�j�����̂̓����ɂ���u���S�[�j�����́j�A���e���A�����ăt�����h���A�A���g�A�ɂ܂�����A�����L���X�g�����E�ł����Ƃ��T���ŁA�����Ƃ����M�ɂ��āA�L��ȃu���S�[�j�������i���̒��S�s�s�̓f�B�W�����j���������邱���ƂȂ����B�t�B���b�v���_���̓t�����h�����ȂɈς˂�B���̂��߁A�ނ̓����̓t�����X�ւ̓����ł͂Ȃ��A��n�n���̈�̉������҂�������̂ƂȂ����Ƃ����B

�@�u���S�[�j�����ɂ���n�n���̓���ͤ�t�B���b�v�P�nj��i�݈�1419-67)�ɂ���ċ��͂ɐ����i�߂���B�z�����g���̂̌�p�����ɏ悶�āA���̌�p�҂�1428�N���m�[��z�����g��[�[�����g��3���̂���уt���[�X�����g�̎x�z�������F�����1433�N�ɂ͈�̌�������������顂܂��1420�N�u���o���g�ƃ����u���t�����̤1429�N�i�~���[�����̤1441-43�N���N�Z���u���N���̂��擾��������[�W���i���̂������A�S��n�n���������Ɏ��߂�B����ɁA1435�N�C�M���X�ƃt�����X����荞��Ť�s�J���f�B�ƃu���[�j��������������

�@�t�B���b�v�P�nj��ͤ��50�N�̎����ɂ����āA���̖M��t�����h���̏��s�s�ɍ������c���Ă����n��������`��}���āA�����W���I�@�\���m�����顂܂��A���̐Ղ��p�����V�������ːi�����邢�͑�_��(�݈�1467-77)�ओs�s�̌����𐧌����Ĥ�s���@�\�̐����ɐs�͂����Ƃ����

�@�@�u���S�[�j���{���ƒ�n�n���Ƃ͒n���I�ɕ������Ă���A������q�����Ƃ��u���S�[�j���Ƃ��h��ł������B�V�������́A�o���g�C����n���C�ɂ������L��̉������݂Ƃ������ɓːi��

| �āA�����[�k�n�����̂��邱�Ƃɐ��� ����B�������A1477�N�ނ̓t�����X���� �x�����ꂽ�����[�k��A���U�X��X�C�X �R�Ƃ̐킢�ŁA�펀���顂��̎���u ���S�[�j�����Ƃ͈ꋓ�ɒ����̗J�� �ڂɂ����B �@���C11���i�݈�1461-83�j�̓u���S�[ �j����s�J���f�B��A���g����u���[�j���n �������߂��B�ːi���̖��}���E�h�E�u ���S�[�j��(�݈�1477-82)�Ɏc���ꂽ �̂͒�n�n���݂̂ƂȂ�����}���́A�� �n�n���̓s�s�ɓ�����F�߂����߁A ����ȑO�ɒz���ꂽ�����W���@�\�� ��̂��Ă��܂��B�����āA���N�}���̓I �[�X�g���A����̍c���q�}�N�V�~���A�� �i�h�C�c���F�݈�1486-1519�A�_�����[�} �c��F�݈�1493-1519�j�ƌ������� �@1477�N��}�������̎�����ƁA�ނ�� ���q�̃t�B���b�v�[����i�܂��͔���� �݈�1482-1506�j�����ʂ��p���A���� �Ȍ��n�n���̓n�v�X�u���N�Ƃ̉� �̂ɑg�ݍ��܂�邱�ƂƂȂ�B�}�N�V�~ ���A��1�����[����̐ې��ƂȂ�ƃt�� ���h���ł͔��n�v�X�u���N���͂��z�� ��A��������������B���̎�������A ��n�n���̓Ɨ��̋@�^���萶���͂� �߂Ă����̂ł���B |

|

| |

�@13���I�A�n���U���l���o���g�C���Ղ����d���Ă������A�t�����h���ɂƂ��Ėk�h�C�c�͖ѐD���̍ő�A�o�s��ƂȂ��Ă���A�o���g�C���獒����؍ށA�l�Ȃǂ�A�����Ă����B����ɒ��n�n���̃t���[�X�����g�̑D���i�o���Ă����B�t�����h���l�͓��������n���U���l�ɔ����������Ă����B1358-60�A1388-92�N�ɂ́A�n���U�����̓t�����h�����o�ϕ������āA�t�����h��������������B

�@�������A�t�����h���l�̔����͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��B15���I�ɓ���ƁA��n�n���̑D���o���g�C�ɒ����͓��荞�݁A�n���U�����Ɋւ��Ȃ��A�o���g�C�����ƒ��ڌ��Ղ���悤�ɂȂ�B�����A�o���g�C�����ɂ����Ă��n���U�����̑������痣�E���悤�Ƃ��āA��n�n���̑D�̎Q�������}����悤���Ȃ�B����ɑ��ăn���U�����͂܂��܂��}���I�ɂȂ�B

�@15���I�O���A�u���S�[�j������ɂȂ�ƁA�z�����g�Ȃǂ̒�n�n���̍`�̓n���U�����ƌ݊p���푈��������܂łɋ��͂ƂȂ��āA����������W�J����B1437�N�ɂ͒�n�n���̓s�s���o���g�C�Ɋ͑���h������B�f���}�[�N�̓n���U�����Ɛ푈�܂ł��đΗ�����܂łɂȂ�B�n���U�����̒��j���Ȃ��Ă��������[�x�b�N��X�g�N�A���B�X�}���Ƃ��������F���g���s�s���A�f���}�[�N�̎x�������I�����_�ƑË�����������Ȃ��Ȃ�A1441�N�R�y���n�[�Q����������сA��n�n�����D�̎��R�Ȍ��Ղ�F�߂�B

�@���̌���A�I�����_�ƃn���U�����Ƃ̑Η��͌p������邪�A���łɗ͊W�͌��ɖ߂邱�Ƃ͂��������15���I����Y���g�C����ʉ߂���790�ǂ̂����A��n�n���̑D��51�߰��āA�n���U�s�s�̑D��40�߰��ĂɂȂ��Ă�����܂��A�_���c�B�q�`���o���A�Y���g�C����ʉ߂����ǐ��ͤ1560�N�ɂ̓_���c�B�q�Ȃǃn���U�s�s�̑D218�ǂɑ��āA�I�����_�̑D��420�ǂƂȂ��Ă����B����80�N���1620�N�ɂ́A�n���U�s�s�̑D�͂킸��44�ǂɂ܂Ō������A�I�����_�̑D��892�ǂƈ��|�I�Ȑ��ɂȂ����

�@�������ăI�����_�̃o���g�C���Ղ͢��Ȃ���գ�ƂȂ�B���̂Ȃ��ɂ����āA�������Ղ�15�16���I�ɂ͍ő�̌��Օ���ł������B�����i�ŏ��̓��C���A����ɏ�����������j�̗A�o���̓h�C�c������|�[�����h�̃o���g�C���݂Ť���̎�ȐϏo�`�̓_���c�B�q(�O�_�j�X�N)�ł�������o���g�C�n���ɂ́A�����̑Ή��Ƃ��ăC�x���A������t�����X�쐼���Y�̉����͂��߁A�ѐD���A���C����ʎ��A�j�V���Ȃǂ�A�o���Ă����

�@���̊C����Ղ⋙�ƂɎg����D�����A�I�����_�̓o���g�C�n������A�������؍ނł������������Ă����B�܂��A�I�����_�̓o���g�C���獒��������I�ɗA���ł������Ƃ��礂��̔_�Ƃ͗����̑傫�����i�앨(��ؤ�ʕ���A�J�l��z�b�v��؎���������)�●�_�Ȃǂɓ������邱�ƂƂȂ����

�@����ɔ����āA�z�����g�ƃ[�[�����g�͊C����ՂL���肪�������ƂŌo�ϓI�ɗD�ʂɗ����A������n�n���k���̃w���f�������g��I�[�t�F���A�C�Z���͔_�Ɗ����ɗ͂����邱�ƂɂȂ�B�����A�t���[�X�����g�͊C����Ղ̊g���ɏ��x��A���͂�債���������ʂ������Ȃ��Ȃ�B

�@�A���X�e���_���́A�z�����g�̂����Ȃ������ɂ����Ȃ��������A11���I�A�]�C�e���C�i���݂̓A�C�Z���j���V��̕ω��ɂ��k�C�ƂȂ��������Ƃɂ���āA�`�s�̓�����݂͂��߂�1275�N�A�A���X�e���_���̏��l�����́A�z�����g���t�����X5���i�݈�1256-96�j����C����Ղ�F�߂���A14���I���߂ɂ͎����s�s�����l������B14���I���ɂ́A�u�������݂��A��ǂ��߂��炵�āA���Ս`�ƂȂ�B

�@�A���X�e���_���́A14���I����̃n���u���N�̤������16���I����̃A���g�E�F���y���̊C����Ղ̉������l�ƂȂ邱�ƂŤ���E��̍`�s�Ƃ��Ă̒n�ʂ��ɂ߂�܂łɂȂ�14���I��n���u���N�̌��Օi����舵���Ă���������̂Ȃ��ł����Y�i�̃z�b�v�E�r�[���̃X�e�[�v��(�w��s��)����Ȃ�A���̐��I���ɂ͂��̗A�o�ʂ�30�߰��Ă������܂łɂȂ�A15���I�㔼�ɂ͒�n�n���k���ő�̍`�ƂȂ�B�A���X�e���_�����A�n���U�ˑ����甲���o���Ĥ�Ǝ��ɒ��p���Ղ��s���悤�ɂȂ顂���̓n���U�Ƃ̑Η����ĂԂ��ƂƂȂ�

�@��n�n�����n�v�X�u���N�鍑�̎x�z���ɒu�����Ƥ�A���g�E�F���y�����ɂ킩�Ɂu���E�s��v�Ƃ��Ė��o�顃A���X�e���_���́A�A���g�E�F���y���̍ł������Ȣ�C�̉^�����������B16���I��A���X�e���_�����͂��߂Ƃ����A�z�����g��[�[�����g�̂̑D���͐i��̋C�ۂ�傢�ɕ����N�����A��n�n���̎��v�ɉ����邾���ł͂Ȃ��A���p�f�ՂɑS�͂𒍂����ƂɂȂ�B

�@�u���̒��p�f�Ղ́s�m��̉Ԉ����t�Ƃ������ׂ����i��ттĂ��顃X�E�F�[�f���Y�̓S��o���g�C���ݏ����̍����▃���t�����X��C�x���A�����̍`�ɉ^�Ѥ�������畒�����⍁�h����ς��ŃY���g�C���k�f���}�[�N�ƃX�E�F�[�f����[�Ƃ̊Ԃ̊C���l�ɖ߂��Ă�����X�y�C������̖��J���ͤ�����̌𗬂ɂƂ��Ė��炩�ɗL���Ȃ��̂ƂȂ낤������Ă���ͤ�t�F���y2��[�݈�1556-98]�����t�҂����̑D���ɏo�q��~�𖽂��鎞�܂ő����v�B

�@�����肩�Ȃ�O���礃C�M���X�͗r�т����łȂ��ѐD����A�o���͂��߂Ă��褖`�����l�i�}�[�`�����g�E�A�h���F���`�����[�X�j��������n�n���ɓ��荞��ł����B�I�����_�́A1496�N2���w����7���m�݈�1457-1509�n�ƍŌb�����������ŁA�C�M���X�`�ł̏��Ə�̌�ʂƉ��݂ł̋��Ƃ̑��݂̎��R���ۏႳ���B�������A����͂��̊Ԃ̖����ƂȂ�A�C�M���X�����܂ꗈ���鋣������ł��邱�Ƃ��C�Â������

����n�n���A���z�̒��܂ʒ鍑�̈ꕔ��

�@1496�N�A�t�B���b�v�[����ƁA�A���S�����t�F���i���h�ƃJ�X�e�B�[���������C�T�x���Ƃ̤���Ȃ����J�g���b�N�����̉����t�A�i(�������t�A�i��J�X�e�B�[�������݈�1504-55)�Ƃ���������B1506�N��[���������܂��}������ƁA���̎q�V�����������̂��p���1515�N���ʂ��p������1504�N��C�T�x���̐Ղ��p���Ť�t�A�i���J�X�e�B�[���������ƂȂ�1516�N�A�A���S�����t�F���i���h�����ʂ�������t�A�i���ވʂ��Ȃ����ߤ�V���������J�X�e�B�[�����E�A���S���A����������Ȃ킿�X�y�C�����������s���邱�ƂƂȂ�B

�@�n�v�X�u���N�Ƃ́A���[���b�p�嗤��k�����ɏc�f���鍑�X����łȂ��A���̐��͂��g�債����u�V���E�v�ɂ܂�����A���z�̒��܂ʒ鍑�̎x�z�҂ł������B1519�N�}�N�V�~���A��1������������Ƥ�V�������̓t�����X���t�����\��1����j���Ĥ�_�����[�}�c��J�[��5���i�X�y�C�����F1516-56�A�c��F1519-55�j�ƂȂ�B�����A���̃n�v�X�u���N�鍑�̓J�[��5���̉ƎY�̏W�����ɂ�����������t�����X��C�M���X�̂悤�Ɉ�̓I�ȍ��ƍ\��������Ă͂��Ȃ������

�@�J�[��5���́A1522�N�I�[�X�g���A=�n�v�X�u���N�Ƃ̏��̂��A��t�F���f�B�i���g�Ɉς˂�B�X�y�C��=�n�v�X�u���N�ƂɂƂ��āA�k�����[���b�p�Ɉʒu�����n�n���̓t�����X��h�C�c��C�M���X�ɑ��鐭���I��R���I���_�ł������B�܂���A���g�E�F���y���̋��Z�s��̔��W�̓J�[��5�����Ƃ��Ă����������̔�p�����o���Ă��������ł�������J�[��5���́A��Ɏ������t�����h�����A���g����g�E�[���l�W�̏@�匠���A�t�����X������Ԃ��B

�@�������łȂ��A����Ȃ�̈�̊g���ڎw���B1524�N�w�������J�[�����̎x�����Ē�����R�𑱂��Ă����t���[�X�����g�1528�N�ɂ̓J�[������Ŕj���ă��g���q�g�i���̂ƃI�[�t�F���G�C�Z���1536�N�ɂ̓t���[�j���Q���ƃh�����e�n�����擾���������1538�N�ɂ̓J�[�����̂��Ƃ��p�������[���q���E�B������}���Ĥ1543�N�w��������������

�@�J�[��5�����x�z�����̈�͏��̖M�̘A���ɂ����Ȃ������������ł͒n��������e�F����B�c���S���c��̈ӌ��d����p�����݂��¤�����ł͓���̕����𐄂��i�ߤ1549�N���͒�n�n������i�v�ɕs���ł��飂��ƁA���ꂪ�n�v�X�u���N�ƂɌp������邱�Ƃ�S���c���ɏ��F�����顔ނ�1555�N���q�̃t�F���y2���ɒ�n�n��������B

�@�Ȃ��A��n�n����17�B�ƌĂтȂ�킳���̂ͤ�J�[��5�����тт�17�̏̍�(�u���o���g������u���t����N�Z���u���N��w�����̊e����t�����h����A���g������m�[��i�~���[����z�����g��[�[�����g��Y�g�t�G���̊e����A���g�E�F���y���Ӌ�������w��������g���q�g��I�[�t�F���G�C�Z����t���[�X�����g��t���[�j���Q���̊e�̎�)�ɗR������B

���A���g�E�F���y���A�u�����[�W���ɑ��遥

�@�����A��n�n���͓암�̃t�����h���ɂ�����ѐD���H�Ƃ𒆐S�ɔ��W���Ă����B����ɑ��āA�k���̌��I�����_�n���͒x�������Ă����B�t�����h���̌��Ս`�u�����[�W���́A14���I���u�L���X�g�����E�̒����l�v���邢�́u�����̐��E�s��v�ƌĂꂽ�B�������A14���I�㔼�ɂ���ƁA�h�C�c�E�n���U���l���k�C���Ղ��x�z���A�C�M���X���l���r�тɉ����ĖѐD�����������������ƁA�u�����[�W���̏��l�̗D�ʂ͕����B

�@�}�N�V�~���A��1���͔��n�v�X�u���N���͂Ƃ̊m������A1483�N�u�����[�W���ɋ�������O���l���l�ɑދ�����悤���߂�B1485�N�ɂ̓u�����[�W���Ɩk�C�����ԃY���B����̐��H�������B����ȑO����A�u�����[�W���̊O�`�ł���_���͓y���̑͐ς��i��ł���A���̖��^�͂��͂��߂Ă͂����B1488�N�ɂȂ�ƁA�}�N�V�~���A��1���͊O���l���l�ɑ��āA�A���g�E�F���y���������ċ����Ǝ�����s���悤������B

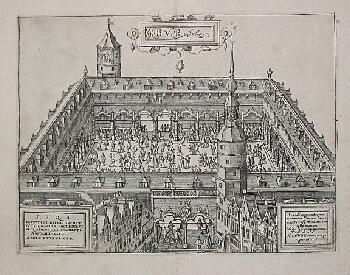

| �@�������āA�k�����[���b�p�̌��Ղ̒��S�n���u�����[�W������A���g�E�F���y���Ɉړ]���A�A���g�E�F���y���́i�t���}����A�t�����X��ł��A�����F�[���A�p��ł̓A���g���[�v�j�̓t�����h���̃u���o���g���̂ɂ���A14���I���ł�2���̑�s���J�����قǂł��������A15���I������n�v�X�u���N�Ƃ̌��т����獑�ی����s�s�Ƃ��Ė��o�āA���\�L�̔ɉh�𐋂���B �@���̎���ɂ��āA�⏺�Y���́u�@�C�M���X�ѐD���̃��[���b�p�嗤�ւ̗A���̑����A���Ȃ킿�ѐD���A�o���g���̍����n�ƂȂ������ơ�A�|���g�K�������������h���̔̔���n�Ƃ��đI���ơ�B�������h�C�c�̋�A���A���D���̃X�y�C���A�|���g�K���ւ̗A�o��n�ƂȂ������Ɓv�ɂ������Ƃ��Ă���i�������w�����j�x�Ap.78�A�L��t�o���A1980�j� |

|

| �@�u���E��/�z�[�w���x���t�� |

�@�A���g�E�F���y���ɂ����Ă��A�u�����[�W���Ɠ����悤�ɁA�t�����h���Ő��Y���ꂽ�ѐD����A�o���Ă����B�ނ�́A�C�M���X����A�������ѐD���ɑR���āA�T�[�C�i�T�[�W�j��o�[�C�i�t�����l���j�A���[�P���i���V���j�Ƃ�������̍����ȖѐD���i���ѐD���j�Y���Ă����B����ɁA�C�M���X�Y�̔��n�Ŗ��d�グ�̖ѐD������F����H���ėA�o���Ă������B�����ѐD���́A����܂łƓ����悤�Ƀ��[���b�p�����ɑ��Ă���łȂ��A�X�y�C���₻����o�R���āu�V�嗤�v�ɂ���ʂɔ���J����A�u�V�嗤�v�̋����荞�ނ悤�ɂȂ�

�@�A���g�E�F���y���̌��Ղ��u�����[�W���ƈقȂ�̂́A�����C���h�q�H�̔����ɂ���āA���h���ȂǃA�W�A�Y�i��u�V�嗤�v�̋�⍻�����������܂�A�����ɂ���Č��ՋK�͂��傫���Ȃ�A�����i�ڂ����l���������Ƃɂ���B16���I���A�A�����J�嗤�ŋ�̎Y�o���}�����邪�A�X�y�C���̋�D���������A�������1�������o���Ȃ������ɁA�A���g�E�F���y�����o�R���Ă����ނ˗��o�����

�@�|���g�K���̓A���g�E�F���y���ɁA1501�N�ɂ͂��߂č��h���𑗂荞�݁A1508�N�ɂ̓J�[�U��_��C���f�B�A�i�C���h�����فj�̑㗝�X��݂��āA���[���b�p�����̍��h�������Ɉ����悤�ɂ��顂���ɉ����āA�C�^���A���h�C�c�A�t�����X�Ȃǂ̏��l�����́A���h���̎d��������F�l�c�B�A����A���g�E�F���y���ɐ芷����B1530�N����́A���F�l�c�B�A�Ɏ������܂ꂽ���h���������A�A���g�E�F���y���ɑ����Ă���悤�ɂȂ�B

�����ׂĂ̏��l�ɖ𗧂Ă鏤�i�������

�@1566�N�A�t�B�����c�F�l�O�B�b�`�����f�B�[�j�i1483-1503�A�C�^���A�̗��j�ƁE�����Ɓj�͎��̂����ɏ����Ă���B�����ƍq�C�̓I�����_�l�ɂƂ��ēs���̂悢���ɂ��顖k�I�����_�͐����[���b�p�̍`�����ł͂Ȃ�������Ƀh�C�c������H���m��m���E�F�[�����Ƀo���g�C�̍`�ł����顂������ł̓u�h�E���͂Ȃ����u�h�E�������܂�Ă��褈����͂Ȃ��������z�͖L�x�ɂ��顗r�т������̂ɔ��ɑ����̖ѐD������褖؍ނ��Ȃ��̂ɂ����炭���[���b�p���̑S�Z�����������̑D���Ă��飁i�W�����W������t�������A���c���A����菻�T����w���Ƃ̗��j�x�Ap.82�A���ɃN�Z�W���A1976�j�B

| �@1531�N�A���g�E�F���y���ɐ��E�ŏ��̏��i��������ݗ������B���̖����ɂ́u���Ђƌ���̂�������킸�A���ׂĂ̏��l�ɖ𗧂Ă邽�߂Ɂv�Ƃ���B���Ղ̎��R���ۏ��ꂽ���Ƃ���A�C�M���X�A�|���g�K���A�X�y�C���A�t�����X�A�h�C�c�A�����ăC�^���A�������āA���ق⒓�݈���z�u����悤�ɂ���B�J�[��5������łȂ��A�C�M���X���G���U�x�X�����i�݈�1558-1603�j�Ȃ�������A�A���g�E�F���y���Ŏ����B����B�܂��A���i�̐M�p��ɂ����n���A���Ղ̈ב֎�`�ɂ�錈�ς��L�݂͂���悤�ɂȂ�A�D���̔������p�D�A�C��ی��Ƃ����������������s���A���[���b�p�ő�̏��ƁE���Z�̒��S�n�ƂȂ�B �@�A���g�E�F���y���̍Ő�����1520�N����1560�N��ɂ����Ăł���B���� |

|

| |

�@�A���g�E�F���y���̌��Ղ́A�O���l�Ȃ��ł��C�^���A��h�C�c�l�̏��l�ɂ���ď�������Ă������A�A���g�E�F���y���o�g�̏��l�w���炿�A�ނ�̓X�y�C����|���g�K���Ƃ̊W��[�߂Ă����A�C�x���A�����₻�����ăA�����J�Ƃ̌��Ղ���Ƃɂ��Q������悤�ɂȂ顂������A�v���e�X�^���g��M����I�����_���l������ɗD���ƂȂ褃J�\���b�N����������X�y�C���ɓG����悤���Ȃ�

�@1568�N�I�����_�Ɨ��푈���͂��܂�ƁA�A���g�E�F���y���͋}���ɐ��ނɌ������B�A���g�E�F���y���́A1566�A76�A������85�N�X�y�C���R�̗��D�ƎE�C�ɂ���Ĕ敾����B�����A�I�����_�����R��1585�N�ȍ~�A�X�w���f��͌������āA�A���g�E�F���y�����X�y�C���̍`�Ƃ��ċ@�\���邱����j�~����B�I�����_�Ɨ��푈��1648�N�ɂȂ��ďI�����邪�A���̍ێ�茈�߂�ꂽ�E�F�X�g�t�@���A���̓I�����_�̃X�w���f��͌��̖��������������F����B

�@�A���X�e���_�����A���ی��Փs�s�̒n�ʂ��A���g�E�F���y������D�����悤�ɂ݂��邪�A�����͐V���k�̏��l���H�Ǝ҂������X�y�C���ɒǂ��ĈڏZ�������ʂł����āA�A���g�E�F���y�������̂͂����������X�y�C���E�n�v�X�u���N�Ƃł������B���̌��ʁA�A���g�E�F���y���̐l����1589�N4���l�ɂ܂Ō�������B

���I�����_�̖k�C�j�V�����D�E�o�X��

�@�I�����_���A���E�̊C��e�����ɉ����グ�邱�ƂɂȂ����Y�Ƃ́A�܂��͖ѐD���H�Ƃł��������A�����ŗl�X�ȋ��Ƃł���������̂Ȃ��ł��A�j�V�����Ƃ́u���z���v�Ǝ]����ꂽ�B

�@�I�����_�l�́A9���I�X�R�b�g�����h����j�V�����t���Ă���A�܂��k�C�ɂ����ăj�V�������s���Ă����B���̎�Ȓ��S�n�́A�]�C�e���C�̃G���N�z�C�[���ƃz�[�����ł�������t�����X5�����z�����g�̋��t�����̂��߂ɁA�C�M���X������C�M���X���݂ł̋��ƌ����l�����Ă��ȂǁA�����̕X��}���Ă����B

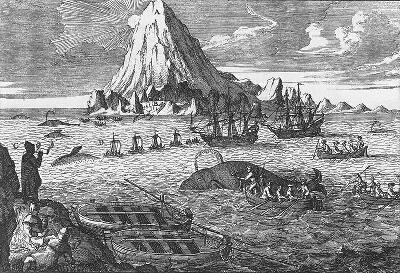

�@15���I�A�o���g�C�����ɂ���Y���g�C���Ƀj�V���̑�Q�������Ă������A16���I�ɓ���A�j�V���̓m���E�F�[�쐼���Ɉړ��A1560�N�ȍ~�͖k�C�̃h�b�J�[�E�o���N�Ɉړ������B���̈ړ��̓j�V���̔g�̐Â��ȓ��p�ł̏����ȋ��D���u�Ԃɂ�鋙�J����A���g�̌������C�ɋ��D���g���ė����Ԃ��������J�ւ̈ڍs�ł��������B����̓I�����_�̋��D�����ӂƂ��镪��ł������B

�@�c����v���̂��Τ�I�����_�ł�1330�N���Ƃ������������Ƀt�����h���ɏZ�ދ������l�̃E�B�����E�x�[�P���X�]�[���Ȃ�l�����A�u�j�V���̂���i�ҁj�̉��ɐ�ڂ����ē���������A�����ɉ����ɒЂ��M�l�߂�����@���Ă����Ƃ����B����ɑ��āA�n���U��t�����h�����j�V�����l�́A���̂������������Ƌ������������A�ܖ����Ԃ�1�N�ɂ��������Ƃ��ł����̂ŁA���[���b�p�e�n�ɗA�o�ł���悤�ɂȂ����v�Ƃ����i�����w�j�V�����z�������I�����_�x�Ap.35�A���R�����X�A2002�j�B

�@���̕��@�́A���̐����Ƃ͈قȂ�1380�N�Ɍ��I�����_�̃[�[�����g�ɂ���r�[���u���G�b�g�Ƃ������̤�����̋��t���J�������Ɠ`�����Ă���Ƃ���(���̒��ɂ͔ނ̓���������)��܂��������11���I���̃I�����_�ȊO�̕����ɂ��L�ڂ���Ă���A���łɂ��Ȃ蕁�y���Ă������A�D��ɂ����ċ��l�㒼���ɏ������ĕۑ�����Ƃ����A����Ή��m���ƂɓK��������ĂɂȂ��Ă������Ƃ��Ӌ`���������B

�@�k�C�j�V�����D�͑D�����H�̕K�v����A1416�N�Ƀo�X�Ƃ����V�^�D���J�����ꂽ�B���̕W���T�C�Y��50-80�݂ŁA�D�̂͏]�O���ׂ����āi�����ƕ���4.5�F1�j�D���𑁂߁A�܂��M�𑽂��ς߂��悤�ɑD����p���点�Ă����B�����āA��b�������A�}�X�g��3�{�ʼn�����A�D���͊ی^���������B

| �@�I�����_�̃j�V�����͑D�c�����ɂ���Ď��{���ꂽ�B�j�V�����D�����q���Ă������A�C��̊댯���\�z�����ꍇ�A��q�D���ٗp�������B�D�c�͗����ԋ��D�̑��A�^���D�A�A�����b�g�ō\������Ă����B�����ԋ��D�̓j�V���̉��Ђ����s���H�D�ł��������B �@�k�C�j�V�����Ƃ́A�@�u���e�������݂̉����ő��Ƃ���務���iGrand Fishery�j�ƁA�A���̉��݂��]�C�e���C�ɂ����čs���鏬�K�͋��ƂƂ��������B�務�Ƃ́A6���V�F�g�����h��������͂��܂�A9���n���o�[�쉫�A10�����[�}�X���A |

|

| �R���l���X�E�r�[���g��A1701 �A���X�e���_���������p�� |

�@�j�V�����D�͋��L�D�g���ɂ���ď��L����A�D���⋙�v���g�����ł������15���I�ɂȂ�Ƥ���v�����ɑD�����g�����łȂ��Ȃ褒����J���҂ƂȂ��Ă��������������L�D�g���͓s�s�̓������ɂ���č\�������悤�ɂȂ�17���I�ɂȂ�Ƥ���L�D�g�����Ȃ��Ȃ�Ȃ�������������̃j�V�����D�̓j�V�����l�����L����Ƃ���ƂȂ�

�@�j�V�����D�̂Ȃ��ɂ́A���Պ��A�k�C��o���g�C�Ƃ̊C��A����Ȃ��ł������X���ɏ]�����������B�������16���I���t���C�g�i��q�j���V�������D�̌^�����J������A���̑�^�����i�ނƤ��j�V�����D�̏��D�Ƃ̑���͑��݂ɂȂ��Ȃ褂���ɔ����j�V�����D��18-30�l��肩��12-14�l���ɏ��^�����Ă�������j�V�����D�̏�g���́A�D���A���Ђ��W�A�M�E�l�A���K���A���������v�ō\������Ă����

���k�C�j�V�����ƂƂ�����߂��鑈����

�@16���I�A�I�����_���l�̓t�����X��C���O�����h�ɑ��鉖�Ђ��j�V���̌�p���l�Ƃ��āA�����Ƀn���U���l�ɂƂ��Ă����A17���I��������̓h�C�c����уo���g�C�s������x�z���͂��߂�B����ɁA�I�����_�l�͖k�C�̃h�b�K�[��o���N��A�C�X�����h���ɂ����ă^���E�q�Q�^�������n���āA������j�V���ƂƂ��ɖk���[���b�p�݂̂Ȃ炸�X�y�C����|���g�K���A����ɒn���C���ʂɂ܂ŗA�o����悤�ɂȂ�

�@������慎h���͢�j�V�����I�����_�̌��Ղ����A�I�����_�̌��Ղ��S���E���x���飂Ɖ̂����B�܂��A�u�A���X�e���_���̒��̓j�V���̍��̏�Ɍ����Ă���v�Ƃ���ꂽ�B���̃j�V�����Ƃ��I�����_�o�ςɗ^�����e���ɂ��āA�c����v���͎��̂悤�ɗv��B

�@�u�k�C�j�V�����Ƃ̐��s�ͤ�L������̋Z�p�ƎY�Ƃ��琬�����c�c���̌��ʤ�I�����_�͒`���������m�ۂł���f�Ք��W�̊�Ղ��m���������ɑ��D�Ƃ��܂߂ăI�����_�̍��y�ɍ��������Z�p�𑶕��ɔ��W����@�����ꂽ�����͒��ړI�ɊC�^�Ƃ̔��B�𑣂���Ђ��Ă͊C�R�琬�̐��ݗ͂����߂Ă���������I�����_�̏�������邱�ƂɂȂ�������ƌ����Ăखk�C�ł̊C��J���ɂ��b����ꂽ�l�I�����ͤ�I�����_�̃V�[��p���[�̊�Ղł��褔ނ炠���Ă��������ȊC�^�͂W�ł����̂ł���v�i�c���O���Ap.67�j�B

�@���ł�15���I������A�I�����_�Y�̃j�V�����o���g�C���݂ɗA�o����͂��߂Ă����B1595-1625�N�̕��ςŃj�V��1.5���݂̗A���ɑ��āA�o���g�C���݂͍�����8���ݗA�o���Ă����B�����������A�I�����_�̓C�x���A��������n���C�ɂ����Ĕ��荞��ł����B16���I�A�I�����_���{���k�C�j�V�����Ƃ���200������ް�i�I�����_��ł����݁j�Ƃ����A�C���O�����h�̖ѐD���̗A�o���ɕC�G����قǂ̐Ŏ����������Ă����Ƃ����B

�@1420�N��̃o���g�C�X�R�[�l�ɂ�����j�V�����́A�o���g�C�̃n���U�s�s�����S�̒�u���K�͋��Ƃł��������A���D�̐���600-700�ǁA���l�ʂ�13000�݂قǂł������B����ɑ��āA1540�N�̖k�C�j�V�����Ƃɂ̓I�����_�̋��D�����[�}�X����300�ǁA���̖k����500�ǂ��������A�t�����X�D��100�ǁA���̑��A�n���C�M���X��k��3���A�m���}���f�B�ȂǁA���т������������D���Q�����Ă����B

�@16���I�㔼�̃I�����_�̋��D�̐��͍Œ�ł�700�ǁA�ő���1500-2000�ǂƂ��ꂽ�B1630�N���A�I�����_�̖k�C�j�V�����D��500�ǁA���l��25000�݁A�ő�32500�݂ƂȂ�A����̓��[���b�p�̑����l�ʂ̖��ɑ��������Ƃ����B

�@�܂��A16���I���A�I�����_�̃j�V������у^���𒆐S�ɂ������l���͔N8-9���g���ɒB����������z�͖�350����فi�ăh���ɂ�鐄�肩�j�ł�������X�y�C���Ƃ̌�풆�����Ƃ͋x�ނ��Ƃ͂Ȃ������B17���I���߂܂łɂ͋��l����1000����قɑ��債�A17���I���ɂ͖�1500����قɏ�����������

�@�����Ŗ��͒n���C�M���X���x�������Ă������Ƃł���A���ꂪ�I�����_�ƃC�M���X�Ƃ̐푈�ɗU���ƂȂ�B1593�N�A�C�M���X�̓I�����_�D�����݂���ߏo�����Ƃ��āA���Ə���z������B����͑��ƊC�ʂ�14ϲوȉ��ɐݒ肵�A����ɓ����ł���藧�Ă邱�ƂƂ����B������A�I�����_���{�͖����������肩�R�͂�h�����āB�C�M���X�͑D��}�~���đ��Ƃ𑱂�������B

�@1636�N�A�C�M���X�͂��̏����ēx�z���A�����܂����������B���̎����ɂȂ�Ɨ͊W���ω����Ă���A�I�����_�͖��N3������ނ̓����ł��x�������ƂɂȂ�B�����āA���̃I�����_�̖k�C�j�V�����Ƃ��A�O�x�ɂ킽��C�M���X�Ƃ̐푈�ɂ���đ����̋��D�Ƌ��v�������A�O���l�����p���Ă������Ƃ������āA���̕�[�������߂����ނ�]�V�Ȃ������B1730�N���ɂ̓I�����_�����D��200�ǂɂ܂Ō��������B

���I�����_��k�ɂ̃N�W�����ň�l������

�@�I�����_�l�́A�C�O�i�o�ɓ������ă|���g�K���l���x�����āA�܂��k�ɉ��ŃA�W�A�Ɍ������k���q�H���J�悤�Ƃ���B1594�N��1595�N������1596�N����97�N�ɂ����Ă�3��̒T�����s�Ȃ���B�������1596�N�I�����_�l�̗��s�ƃ����E�t�B�Q���E�t�@���E�����X�z�[�e���i1563-1611�j�́w�����ē��L�x���o�ł��ꂽ���Ƃ�����A�������߂�B

�@�E�B�����E�o�����c(1550��-1597�A���̖��ɂ��Ȃ�Ńo�����c�C�j�Ƃց[���X�P���^�ͤ�k���q�H�̍Ō�̍q�C���ʂ���������������߂���ނ�́A�m���E�F�[�Ɩk�ɓ_�̂قڒ��Ԃɂ���A�X���@�[���o�������i���Ă̓X�s�b�c�x���Q�������ƌĂꂽ�j�̉��݂�T�������̂���o�����c�C���J���C�̂������ɂ���m�o���[���������œ~�c���Ă��顂���珔�����ӂ��A�I�����_�͒����ɃN�W�����̋���Ƃ����킯�ł͂Ȃ������B

�@�܂��A�C�M���X�ɂ����Ă��k���q�H���J�悤�Ƃ��āA1607�A08�N�ɃC���O�����h�̏��Ђ̈˗����āA�w�����[��n�h�\���i?-1611?�j���O���[�������h��X���@�[���o�������̉��݂�k�サ�āA�k��80�x23���܂œ��荞�ނ��A����������s����B�Ȃ��A�����n�h�\�����I�����_���C���h���Ђƌ_�āA1609�N�Ƀn�h�\���������

�@�����[���b�p�̕ߌ~�́A�×�����X�y�C���k���̃o�X�N�l�ɂ���čs���Ă������A16���I���̓J�i�_�̃j���[�t�@���h�����h�ߊC�ōs����悤�ɂ���B17���I�ɂȂ�ƁA�o�X�N�l�̂������������Ɏh������āA�I�����_��C�M���X�A�f���}�[�N�Ȃǂ��o�X�N�l���g���āA�A�C�������h��O���[�������h�A�X���@�[���o�������Ȃǂ̖k�Ɍ��𑀋ƊC��Ƃ��āA�{�i�I�ȕߌ~���͂��߂�悤���Ȃ�B1611�N�A�C�M���X�̓X���@�[���o�������ɃZ�C�E�`��ߊl����D�𑗂荞�ݤ�ߌ~�ɐ撅���顗��N��I�����_�̕ߌ~�D��ǐ�����

| �@1614�N�ɂ̓I�����_�k�����Ђ��ݗ�����A1642�N�܂ŕ��~�ɂ�闘�v��Ɛ肷��B���̉�Ђ��傫�Ȑ��������߂��Ƃ͂���Ă��Ȃ��B�I�����_���C�M���X�Ƃ̂������ŁA�X���@�[���o�������̗̗L���������N���A1620�N�ɂ͋��肪�����B�C�M���X�̕ߌ~�Ƃ����s���ēP�ނ���ƁA�I�����_����l�������Đ��E�ő�̕��~���E�~�����ƂȂ�B �@�I�����_�̕ߌ~�����R�������Ƥ�I�����_�̕ߌ~�͔����I�Ȑ������݂��顃I�����_���ߌ~�D�́A1669-1778�N�X���@�[���o�������ɂ����Ĥ���v14167�ǁi�N����129�ǁj�����Ƃ��A57770���̌~�i�N����525���j��ߊl���āA�N25�߰��Ă̗��v���グ���Ƃ����B�X���@�[���o���������ӂ̕� |

|

| 18���I�̔ʼn� �w�i�̎R�̓����}�C�G�����̃x�[�����x���N�R |

�@�I�����_�̕ߌ~�D�́A200���̃t���C�g�i��q�j���������āA�k�ɂ̕ߌ~�D�i�u�[�g�E���b�v�Ƃ��������t����ꂽ�j�Ƃ��Ďg�p����B�D����d����ɂ��ĕX��Ƃ����B���̑�^�̕ߌ~�D�̏��g����80-90�l�ŁA���i��ł��j���悹��葆���{�[�g�i�X���[�v�ƌĂꂽ�j���A2-4�Ǎڂ��������B�I�����_�̕ߌ~�̐���������������Ŏg�p�������Ƃɂ������Ƃ����B�I�����_�̕ߌ~�D�ͤ���̏�g����1650�N����2500�l����1663-64�N��8000�l���}���������ߤ�I�����_�l�͂܂��������肸�3����2�͖k�h�C�c����̏o�҂��ɗ��炴������Ȃ������

����n�n���̕���A80�N�]�ɋy�ԓƗ��푈��

�@��n�n���ɂ�����@�����v�̓����́A16���I��������͂��܂�A�A���g�E�F���y���Ȃǎ�v���s�s�ɍL�����Ă������B�܂��A�h�C�c�l���l��ʂ��ă��^�[�h�A�����Ă��̈�h�Ŏ�����N�����M���A�Љ���̕ϊv��ڎw���Đ���h�i�o�v�e�B�X�g�h�j���`�d����B�����̕z���͐��������B

�@1540�N������A�t�����X�ƍ�����ڂ���n��ɁA�J�����@���h�i���v�h�j���������Ă���B���̋��`�͌���ƋΕׂ�����Ƃ��A�d���̐����͐_�̉����̏�(������)�Ƃ݂Ȃ��Ă���A���Ƃ̔��W���̂��܂������y�����o�����B

�@�J�[��5���̓J�\���b�N����̎��҂Ƃ��āA1520�N��㔼�ɓ���Ƌ��d�ȑԓx�������悤�ɂ���A����Ɠ����ɒ����W���𐄂��i�߁A���S���������B�����͒�n�n���̒n���M���̗��Q�ƑΗ������B1555�N�A�ނ���n�n���̓��������t�F���y2���ɏ���ƁA���Ԃ͑傫���]������B

�@�t�F���y2���̓J�[��5���̐���P�A�ْ[�R�����������ƁA1566�N200-300�l���̒����M�����k�}�i�e�n��]�킷��p�����}���āu��H�}�v�Ǝ��̂����j��g��ŁA���̒��~�����߂�B���ꂪ�_�@�ƂȂ��āA�암�����łȂ��k���ɂ����Ă��A���摜�j��\������������B���̔N�́u�Q��̔N�v�ƌĂ�A�o�ϓI�ȍ����͏�������łȂ��A�����M���ɂ��L�����Ă����B����ɑ��āA�t�F���y2���̓A���o���i1507-82�j���w�������R��h�����āA�V���k��O��I�ɒe������B�����āA���ł��������邽�߁A10����1�ł����悤�Ƃ���B

�@1568�N�A��n�n������̑�M���ł���I�����j�F���E�B����1���i���ٌ��A1533-84�j�́A�S����̃h�C�c����A���A�S���҂����Ĕ����ɏo��B���̖ړI�̓A���o���ɂ���ĐN�Q���ꂽ�A�n���M���̓��������邱�Ƃɂ������B���̔�����83�N�Ԃ������A�V���k�̍��l�[�f�������g���a���i�I�����_�j���Ɨ�����B����̓I�����j�F���Ȃǒn���M�����炷��Έ�̌��ʂ��邢�͐���s���ł������Ƃ����B���̔����̓I�����_�ł͔��\�N�푈�ƌĂ��B

�@�I�����j�F����͗���ł̔������������Ȃ����߁A�C�M���X�̉��������ĖS���҂ɂ��C��Q�����A���Ȃ킿�u�C��H�v�i�[�[�S�C�Z���A�I�����_��Ń��[�e���w�[�[���j��g�D����B����͋M���A�s���A��H�A���Ǝ҂Ȃǂō\������A�I�����j�F�����玄����������Ă����B�ނ�́A�I�����j�F���ƘA�������Ȃ���A�h�[���@�[�C����E���b�V�F�������_���āA�X�y�C���D�ɑ��閳���ʂȗ��D��W�J����B����ɂ���n�n���̊C��ɓ���D���͔��������Ƃ����B

| �@1572�N�A�G���U�x�X�������X�y�C���Ƃ̔j�ǂ������ꂽ���ƂŁA�C��H�̓C�M���X����n����ǂ����Ă���B����26��250�l�̈�c�́A�}�[�X��͌��̃t�H�[���l�����u���[���ɃX�y�C�������R�����Ȃ����Ƃ�m��A������蒆�Ɏ��߂�B���ꂪ�]�@�ƂȂ��āA�X�w���f��͌��̃u���V���Q���A�t�F�[���A�G���N�z�C�[���Ȃǂ��苒�����ƁA�z�����g��[�[�����g�Ȃǂ̓s�s�͊C��H���^����悤�ɂȂ�A�z�����g���I�����j�F�������Ƃ��Č}�������B����2�̏B��������ɂ�����Ɨ��푈�����[�h����悤�ɂ���B �@�X�y�C���́A���p���g�C��̍ō��i�ߊ����������h���E�t�@���E�f�E�A�E�X�g���A�i1547-78�j�𑗂荞�ނ��A���E�ł��Ȃ��B�����A�I�����j�F���͔����B�̊g���ڎw���A1577�N���g���q�g�A���N�X�y�C���ɒ����������� |

|

| �t�����X�E�z�[�w���x���t�� |

�@�Ȃ���A���X�e���_���́A���̎s�����J�\���b�N�h�Ɉ����Ă������ߤ�����ɒ�R���顂�������Ĥ�C��H�����͍D��I�ȃJ�����@���h�V���k�����ɂ���đg�D����Ă����̂Ť���b�f���C�̖��ɑD�߂Ĥ�`�̕������ɏo��1576�N�ɂ̓A���X�e���_���̑D��1�ǂ��o���g�C�ɓ���Ȃ������Ƃ����1578�N��A���X�e���_���͉��v�h���x�����邱�ƂƂȂ褃I�����j�F���Ɏs�����ς˂顂���Ȍ㤃A���X�e���_���͔����̃��[�h����悤�ɂȂ邪�����͐V�����C����Ղ̂����܂�ƂȂ�B

���A���X�e���_���A�u�a���ɔ@���v�������遥

�@�A���g�E�F���y�����A1585�N�X�y�C���ɂ�������W����A�k�������B����藣���ꤍŏI�I���X�y�C���̎x�z���ɒu�����Ƥ�����Ŋ��Ă��������̏��l���H�ƎҁA�E�l�Ȃǂ��A���X�ƃA���X�e���_���ɗ��ꍞ��ł��顂��̂Ȃ��ł��A�C�x���A������A���g�E�F���y���������ė��������̃��_���l�ɂƂ��Ĥ�A���X�e���_���͢�V�����G���T������ƂȂ����.

| �@�ނ�͊����̎���ɐ��͂��������B���珤�l�����͖c��Ȏ��{����łȂ��A�k�����[���b�p�̌��Ճl�b�g���[�N����������ł����B����ɂ��A�A���X�e���_���͈ꋓ�ɃA���g�E�F���y���̌�p�҂Ƃ��Ė��o��B�ނ�̌��Ղ́A17���I�ɓ���Ɠ��C���h���Ղ������1630�N����͂���ɐ��C���h��u���W���Ƃ̌��Ղ�����顂������āA�A���X�e���_���͐��E�K�͂Ō��Ր���g������E�ő�̌��Փs�s�ɔ��W����B �@1609�N�A���X�e���_���U��s���n�݂����B���̋�s�͗��ւ̓Ɛ茠���^����ꂽ���ƂŤ�����鏤�l�̌����o�[���ɂȂ褉ݕ���n����a����悤�ɂȂ�1611�N�A���i��������J�݂�����ƁA���l�����͈��̎��ԂɈ��̏����ɏW�܂��Ď������悤�ɂȂ�B�܂��A���T���s����颎s |

|

| �@�u���E��/�z�[�w���x���t�� |

���V����͐��E���Ɏ�������������E�s��A���X�e���_���̖��͐��E���ɒm��n��

�@17���I���Τ�A���X�e���_���̏��Ǝ���͔N��16��������(�I�����_�ꤷ���ް�͉p��)�ɒB���A�܂��L���،��ɂ��Ă�18���I��������E�ɗ��ʂ��Ă������̂�3����2���20����݂��������ƌ��ς����A�����ȍɕi��2�������ƈ�V���ꂽ�i���t�����O���Ap.86�j�B

�@�I�����_�ł͉��ݕ��̏B�𒆐S�ɓs�s�����i�ݤ���Ƀz�����g�������I��o�ϓI�ɑ傫�Ȗ������ʂ�������z�����g�ɂ̓A���X�e���_����n�[�������i�n�[�����j����C�f���i���C�f���j��f���t�g����b�e���_����h���h���q�g��z�[�����Ƃ�������s�s��i���Ă����B�A���X�e���_����1670�N�ɂ��l����20���𐔂��1606�N�̘A�M�o���58�߰��ĂS�����B

�@�A���X�e���_���̂���]�C�e���C�͊����̍�������A��ɍq�H�����G�Ȃ��߁A��^�D�������K�v�Ƃ����B�܂��A��^�D�̓A���X�e���_���̓����ɂ���e�b�Z�������z�[�����ɂ����āA�ωׂ̈ꕔ��肵�Ă�����`�����B�܂��A1690�N���ɊJ�����ꂽ�����h�b�N�̌��^�ƂȂ����J�����i�������j���g���ē��`�����B

�@17���I�̓I�����_�̉�������Ƃ����A1625-75�N�����|�I�Ȍo�ϗ͂ł����ă��[���b�p�����ɑ��đ��ΓI�ɗD�ʂɗ����A���E�C����Ղ̔e�����ŏ��Ɉ������Ƃ����B�������A�C��e�����I�����_�̂悤�ȏ������A�X�y�C����C�M���X�A�t�����X�Ƃ������卑�Ƃ̑������푈�̂Ȃ����l���������Ƃ͈�̋��Ђł������B���̌o�ϓI�D�ʂ͓˔@�Ƃ��Ă���ꂽ���̂ł��A�܂������l���ƈێ��͒P�Ɍo�ϊ����ɂ����̂ł��Ȃ������B����͐₦���郈�[���b�p�����ԂƂ��̐A���n�Ƃ̐푈��}��ɂ��Ăł������B

�@���̃I�����_�l�̑䓪�ɂ��āA�C�M���X�l�̃A�[�l�X�g�E�t�F�C���������āu�I�����_�́A�C�M���X�̉����̂��ƂɃX�y�C���̌q������E�������A���̒��N�ɂ킽��X�y�C���Ƃ̓����ɂ����āA�I�����_�l�͎����������E���Ȃ铬�m�ł���A��_�Ȃ鎄���D���ł��邱�Ƃ��������B��������A���X�e���_������у��b�e���_���̎s���̊Ԃɂ́A�̂���f�Ղ���ɑ��h�����_������C�����������������A�ЂƂ��єޓ������R����ɂ����S�����͕K������ׂ����Ƃ��m�M���A�S���͂������ĔS����悭���������ɏ��o�����v�ƌ��킵�߂�i��������X�ؐ�����w���E�C�^�Ə��j�x�Ap.177�A���{�C�^�W��A1957�j�B

�@�A���X�e���_����b�e���_���̑q�ɂɂ́A�C�M���X��X�y�C���̗r�сA�X�y�C������ђn���C�̃��C����I���[�u�E�I���A�}���[�����̍�������ьӞ��A�Z�C�����̓��j��^�쥂т�낤�����A�C���h�̖ljԥ�L�����R�������ɐΥ���ЁA��������ѓ��{�̌�����퓺����E���A�V�����̏b��E�����p�؍ށE�������[�����Ă����B

���I�����_���a���̐����A�����̓W�J��

�@16���I���A�I�����_�l�́A�u��q�C����v�̐��҂ł���|���g�K����X�y�C�����A100�N�]���킽���Ēz���Ă������Ւn��A���n�ɉ�������A�����D�悷�邱�ƂŁA���E���҂ɂ����Ċ���������E�̋��X�ɂ��̑��Ղ��c�����ƂɂȂ�

�@��n�n���̃X�y�C���ɑ��锽���͂��łɂ݂��悤��1568�N�ɂ͂��܂邪�A�X�y�C���͒�n�n���Ƃ̊C����Ղ����݂��̗��v�̂��߂ɋ֎~���Ă��Ȃ������B�I�����_�̏��l�́A����̐�����������悤�ȍ��ƌ��͂̏o�����������B�ނ�́A�I�����_���A�M���邢�͍��B���ł���Ƃ������藧������قƂ�ǐ�������ɁA�G���Ɖ��ʂ��Ȃ����Ղ�����A�M�������O���Ɏ����o���Ă������B

�@1570-80�N��A��n�n���̓�k������I�ƂȂ�A�������B��������Ɨ�����ƁA1585�N5���X�y�C���̓I�����_�ɑ��ČR���I�ɍU���ɏo��B�I�����_�Ƃ̌��Ղ͑S�ʓI�ɋ֎~���꤃I�����_�D�̝\�ߖ��߂��o����顂���ɁA1598�N11����t�F���y3���i�݈�1598-1621�j�͑��ʂ����Ɖ��߂Č��Ջ֎~�߂��o���A�I�����_��ǂ��l�߂悤�Ƃ���

�@���������֗߂����̂Ƃ������A�I�����_�D�̓n���U���s�s�Ȃǒ������̊����f���āA�X�y�C���E�|���g�K���̏��`�ɏo�����č��������łȂ��A�R�͗p�̍ޖ⓺�A�����ĕ���e��܂ł����荞��ł�����X�y�C���ɂ����Ă��A����炪�K���i�ł��邽�߁A����Ԃ��Ă����

�@�A���X�e���_�����l�x�C�����g�́A����Ƃ͎��R�łȂ���Ȃ�ʡ�푈�s�ׂȂǂŖW�������ׂ��ł͂Ȃ���A���X�e���_���̏��l�͂ǂ��Ɍ����Ď�����悤�Ǝ��R������������ɂ���ė������邽�߂ɤ�D��n���ɏ�����˂Ȃ�Ȃ��Ȃ�Τ���̔R���邭�炢�͊����Ă��Ƃ�Ȃ���Ƃ������Ƃ����i�I������ďC�w�I�����_��x���M�[�x�Ap.29�A�V���ЁA1995�j�

�@����ɉ����A1580�N�X�y�C�����|���g�K�����������߁A�I�����_���l�̓��X�{������ł����A�A���g�E�F���y���ɂ����Ă��A�W�A�Y�̍��h������ɓ���Ȃ��Ȃ�B�������ɓ���Ă��A�������p���Ղɂ�闘�v�͂킸���ł������B�����A���[���b�p�ɂ����鍁�h���̎��v�͍��܂���������B�����ŁA�I�����_���l�����h������ɓ����ɂ́A�O���l�̓�����֎~���Ă���A�W�A�ɉ������邵���Ȃ��Ȃ顂��̍ہA�|���g�K���̌��Ջ��_���U���ł���Τ�ނ�̎�������f�Ă����ƂɂȂ�B

�@1581�N�A�������B�̘A�M�c��i�n�[�O�ɒu�����j�̓X�y�C���̒�n�n���̓�������۔F����z�����o���A�����ɃX�y�C���ɑウ�ăt�����X����匠�҂��}���邱�ƂƂ���B����̓X�y�C������I�����_�i�A�M�j���a���̓Ɨ��i�錾�j�ł������B�����A����͓����҂��n�v�X�u���N�Ƃ������@�����Ƃɏ�芷���悤�Ƃ����ɂ������A�Ɨ��ł͂Ȃ��Ƃ������B1585�N�ɂȂ�ƁA�C�M���X���������B�ւ̉�����A������5000�l�̕��m�ƂƂ��ɑ��荞��ł���B�������A�����O���l�����҂͔������B�ƑΗ����ċA���������߁A�I�����_�͋��a���Ƃ��Ď�������������Ȃ��Ȃ�B

�@1584�N�I�����j�F�����ÎE�����ȂǁA�I�����_�ɂ����Ă����Ԃ�ŊJ����͗ʂ͂Ȃ��A1588�N�X�y�C���̖��G�͑�����ł��Ă��A��n�n���̐�ǂ͂��炾��Ƒ����B1596�N�ɂȂ��āA�t�����X�ƃC�M���X�̓X�y�C���ɑR���邽�߃I�����_����������A�O�������i�O���j�W���j�����ԁB����̓I�����_�����ۓI�ɔF�m���ꂽ���Ƃ��Ӗ������B

�@�X�y�C���ɂ����ẮA���������j�]�Ɋׂ��Đ푈�p��������ƂȂ�A�I�����_�Ƙa�������������Ȃ��Ȃ�B1609�N�A�X�y�C���ƃI�����_�̓t�����X�ƃC�M���X�������āA�A���g�E�F���y����12�N�Ԃ̋x��������ԁB�X�y�C�������ɃI�����_��������Ƃ����̂ł���B����ɂ���āA�I�����_�D�͓����C���h�ɂ����ĝ\�߂����댯���Ȃ��Ȃ�A������͂��݂ɂ��ăX�y�C����|���g�K���̊C�O���_���r�炵�͂��߂�B

���I�����_�̑�2�̃o���g�C�����ƒn���C�i�o��

�@17���I�ȑO����A��n�n���ɂ�����o�ϔ��W�̒��S�͓암����k���Ɉړ����A��k���[���b�p���Ղ̒��p�n�Ƃ��ăI�����_�̃A���X�e���_����b�e���_�����ɉh���݂��邱�ƂƂȂ����B����炪�}���ɋ�������ɂ̓I�����_�̍����ƍ��O�ɂ������̌_�@���������B

�@�⏺�Y���̓o���g�C�̍������Ղɒ��ڂ���B16���I������쉢�����͍ĎO�[���ȋQ�[��������ꂽ���A�쉢�����̍��q���x�z���ɂ������g���R�͍����A�o���֎~���Ă�������[���b�p�ɂ����č����A�o�\�͂�����̂́A�|�[�����h��v���C�Z���A���[�t�[�����g�Ȃǃo���g�C�n�����݂ƂȂ��Ă����B

�@�u�����A�������邾���̏��D���ƍ����f�Ղ̎��т������Ă����̂́A�I�����_���l�����ł�������A���X�e���_���ɖS�������A���g�E�F���y���n�̏��l�����́A���Ƃ��Ɠ쉢�Ƃ̎���̌o�����L�x�ł���A�쉢�e�n�̓����l��㗝�l�Ƃ��Ċ��p���A���{�݂̂łȂ��A�ی��A�O���בցA�b�D�i�`���[�^�[�j�����ȂǐV�Z�p�����������݁A��k�����ԐV�f�Ղ�g�D�����v���Ƃ����������i��O���Ap.84�j�B

�@�I�����_���l�́A�o���g�C�̍�����새�[���b�p������2�{�̉��i�Ŕ��荞�݁A���̋A��ׂƂ��ĉ���r�т̂ق��A�����J��������A�����B���̋�͍��������t���ɗ��p���ꂽ���A�o���g�C�n���ł͋₪���܂�l�����肵�Ă��炸�A�o���g�C�n���ɑ���I�����_�̏o���߂��B

�@��̓I�ɂ݂�ƁA�_���c�B�q�̓o���g�C�����̎�v�ȗA�o�`�ł����āA���̗A�o�����̓Y���g�C���o�R�Ő������ɑ����鍒����70�߰��Ĉȏ���߂Ă����17���I�O���A�_���c�B�q�̗A�o�z�̂���������70-80�߰��Ă���߁A�c��͈�����喃�A�r�сA�^�[����s�b�`�A�|�^�b�V���i�J���E���j�Ȃǂł�������A���́A�ѐD���Ȃǂ̐D�����i��30�߰��Ĉȏ�ŁA���̂ق��A���n���Y(17-25�߰���)�A���C��(10-13�߰���)�A�j�V��(10-18�߰���)�A���Ȃǂł��������A�A���z�͗A�o�z��48-82�߰��Ăɂ����B�����A���̍��z�͋�Ŏx����ꂽ�

�@�I�����_�̊C����Ղ́u��������v�ɂȂ��Ă��A����3����2�̓o���g�C���Ղɂ�����A�c��3����1�̔������n���C���Ղɂ������A�I�����_�̕x�̌���͖k�����[���b�p����ɂ������Ƃ�����B�I�����_�ɂƂ��āA�o���g�C���Ղ͏�ɢ��Ȃ���գ�ł������B�I�����_�̗A���z�ɂƂǂ܂����A1636�N�̗A���z3730�������݂ɂ��āA���̗A�����̍\���i100�������݁j���݂Ă݂�ƁA�o���g�C12.7�A���C���h7.4�A�t�����X4.9�A�C�M���X4.4�A�n���C3.0�A�m���E�F�[�E�k�h�C�c�E���V�A��������1.5�A�ߌ~0.4�ƂȂ��Ă���i�A�����J�͕s���j�B

�@�o���g�C�ɂ�������ʂ́A16���I�㔼����17���I�O���ɂ�����2-3�{�ɑ��������Ƃ݂������A�I�����_�D������ɐ�߂�䗦�i�ώ�䗦�j���܂�50-60�߰��Ă���80�߰��Ăɏ㏸���Ă���B1620-29�N�̐ώ�ʁi1000Ă܂���1000���A1�=2�݁j�Ɛώ�䗦�i�߰��āj�́A��251�i83�j�A�j�V��68�i81�j�A�D��295�i46�j�A���C��333�i80�j�A����56�i83�j�ƂȂ��Ă���B�Ȃ��A�D���̐���䗦�̒Ⴓ�́A�C�M���X���i�̃C�M���X�D�ɂ��A���ɂ��B

�@16���I���ɂ����āA�n���C�̌��Ւn�}�́A�I�X�}���E�g���R�̐i�o�ƃ��F�l�c�B�A�̐��ނ����āA�傫���h��ւ���ꂽ�B�܂��A�C�M���X���l���n���C�Ƃ̒��ڌ��Ղ�ڎw���B1581�N�ɂ̓g���R�g��(�����@���g�J���p�j�[)���ݗ������B����ɑ����āA�I�����_���l���o���g�C�̍�����C�f���Y�̔���̖ѐD���������ĎQ�����A�A���b�|��X�~���i�������n�ɂ��ăg���R�s��ɋ����ށB1612�N�ɂ́A�I�X�}���E�g���R���I�����_�D�̃C���X�^���u�[���̓��`��F�߂�B

�@�܂��A�C�M���X��I�����_��1593�N�Ɏ��R�`�i�M�̎��R��F�߂�)�ƂȂ����C�^���A�����̃����H���m�����_�ɂ��āA�C�^���A�ɂ����Ղ��g����悤�ɂȂ�B���̌��ʁA�~���m��t�B�����c�F�A���F�l�c�B�A�̖ѐD���H�Ƃ̓g���R�s��͂��Ƃ��A�����s��ł��s��邱�ƂƂȂ�B�܂��A���F�l�c�B�A�̋����̃K���[�͌y���Ŕ\���I�Ȗk���[���b�p�̔��D�ɑ����ł��ł��Ȃ��Ȃ�

�@�n���C����A�����h���`��1621�N30������ށA1634�N39������ށi�A���z�̖�30�߰��đ����j���w�����Ă������A�I�����_��1611�N�N400��������(35�������)���w�����Ă����B�����A�n���C����������o���o���l�C���̂��ߐ₦���傫�Ȕ�Q���o���A�쑗�═���ɋ��z�̏o���]�V�Ȃ����ꂽ�

�@17���I�A�I�����_���l�̓C�x���A������n���C�̌��ՂɎQ���������Ƃɂ���Ċl�������A�A�W�A�̍��h����ѐD���A���D���A�����A�����ȂǍ����ȕi�X���Ђ������āA�o���g�C�����ƌ��Ղ����悤�ɂȂ�B����ɂ���āA�I�����_���l�̓n���U��C�M���X�̏��l�ɑ��Ċ��S�ɗD�ʂɗ����A�u��2�̃o���g�C�����v���ʂ����ꂽ�Ƃ����B

�@�Ȃ��A16���I�㔼����A�k�ɊC�o�R�̃��V�A�q�H���J����A�C�M���X�̏��l��1554�N���X�N���g����ݗ����Đ撅�A���C�̃A���n���Q���X�N�����Ս`�Ƃ��Ă����B17���I�ɂȂ�ƁA�I�����_�l������Ɋ��荞�ނ��A�ނ�̎嗬�̓o���g�C���[�g�ł������

���I�����_�̑��l�ȎY�Ƃ̔��B�A�C�O������

�@17���I�A�I�����_�ɂ����ẮA���C�f���̖ѐD���H�ƁA�A�[���X�t�H�[���g�̖ȐD���H�ƁA�A���X�e���_���̌��D���H�ƁA�n�[�����̖��D���E���Y���ƁA�f���t�g��S�[�_�̃r�[�������A�G���N�n�C�[����z�[�����̖k�C�j�V�����ƁA�U�[���̐��ދƂ③�D�ƁA�o���g�C�̍�����؍ނ��A������C�^�ƁA�����Đ����ƁA�������H�ƂƂ������V�K�̎Y�ƂȂǁA���l�ȎY�Ƃ����B����B

�@�����Y�Ƃ͓ˑR�A���N�����킯�łȂ��B�I�����_�O�j�Ƃ�����14-15���I�̏ɂ��ẮAWeb�y�[�W�y2�E4�E3 �n���U������j�V���ƖѐD���ʼn҂��z���Q�Ƃ��ꂽ���B

�@16���I���ȍ~�A�I�����_�̍H�ƕ���͖ѐD���H�Ƃ▃�D���H�Ƃ����W�������Ƃɂ�褂������ޗ�(�r�Ѥ����)�̗A���Ƃ��̉��H���i�̗A�o���傫���L�тĂ���������̂Ȃ��ł��A���Ɍ����ȐL�т����C�f���̖ѐD���H�Ƃɂ݂�ꂽ�1574�N�A���C�f�����X�y�C���R�ɂ���͂ɑς��ĉ�������Ƥ�암�̃t�����h����u���o���g�̖ѐD�����Y�҂����X�Ɠ�Ƃ��ė��ꍞ��ł���1622�N�A���̐l���͖�4��5000�l�ł��������A����60�߰��Ĉȏオ��Ő�߂��

�@�ނ�́A����܂Ń��C�f���ł͒m���Ă��Ȃ������A���łɂ݂��V��������ѐD���̐��@��`�������Ƃɂ��16���I���ɂ͖a�т���d�グ�܂ł���т��čs���V�����^�C�v�̖ѐD���H�Ƃ��}�������A�����i����ዉ�i�܂Ŗ�190����̖ѐD���Y����悤�ɂȂ����B���C�f���́A17���I�����[���b�p�ő�̖ѐD���H�Ɠs�s�ɂȂ�A�A���X�e���_���Ɏ����I�����_��2�̑�s�s�Ƃ������B���̖ѐD���Y�o�z�̓C�M���X�̖ѐD���̗A�o�z�ɕC�G�����Ƃ����B

�@�A���X�e���_����b�e���_���ɂ����ẮA�C�M���X����A���������d�グ�ѐD�����d�グ���H����ɂƂǂ܂��Ă����B�����ł͏��l���{���x�z����Ɠ��H�ƂƂ��čs���Ă����B����ɑ����āA���C�f���ł͍H�Ǝ��{�̍H�ꐧ��H�Ɓi�}�j���t�@�N�`���A�j�ƂȂ��Ă���A�����̐��Y�l���̈Ⴂ���I�����_�̂���Ȃ锭�W���A��i�܂����j�ƂȂ�B

�@�܂��A��3�̑�s�s�ɂȂ����n�[�������̏ꍇ�����l�ł�����������ł��A16���I���ȍ~�t�����h�����瑽���̖��D�����Y�҂���Ƃ��ē���1622�N�ɂ͖�4���l�̐l���̂قڔ��������顔ނ���܂����܂��܂ȐV�����Z�p��`����n�[�������D���H�Ɠs�s�Ƃ��Ėu�������顔ނ��́A����Ɏs�̍x�O�ɍL���鍻�u�̐����𗘗p���Ĥ�����̕Y���Ƃ����W������

�@�h�C�c��t�����h���������ʂ̐��i���Y���̂��߂ɑ����Ă��Ĥ�n�[�������̓��[���b�p����̕Y���n�ƂȂ���������ŕY�����ꂽ�����i�̓n�[��������u���[�`�Ƃ��ă��[���b�p�ł͐l�C��������̂悤�ɁA���C�f����n�[�������̐D���H�Ƃ̔��W�́A���̑�����암���B���瓦��Ă����J�����@���h��ɕ����Ă��褔ނ�̍v���͂���߂ďd�v�ł������

�@�I�����_�ɂƂ��Ĥ�؍ޤ�^�[����s�b�`�͑��D����łȂ���s�s�̃C���t����Ɖ���������Ƃ��������ĕK�v�s���ł�������������ł͎Y�o���Ȃ��Ƃ����ėǂ��������������������̂��17���I�����烉�C���͏㗬����̋���Ȕ��ɂ��؍ޗA�����͂��܂�܂łͤ�X�J���f�B�i���B�A���o���g�C�ł�������I�����_�l�̓m���E�F�[����؍ނ𤗧�̐M�p���������ʔ������_����Ė؍ސ�p�D�̗̍p�Ȃǂ��Ĥ��ʂɗA�������1647�N�ɂͤ�؍ސ�p�D��387��(37������Ұ�ق̗A���\��)�������ꤔN�ɐ���m���E�F�[���������Ă�������̖؍ތ��Ղ̓z�[������f���u���O���������

�@����ɂƂǂ܂炸��I�����_�̎��{�̓X�E�F�[�f����m���E�F�[�A�f���}�[�N�A���V�A�ɗ���o�āA����S�z�R�̊J���ɓ������Ă��B�X�E�F�[�f���̓��́A16���I������n���u���N����[�x�b�N�o�R�ŃC�x���A�����ɂ܂ŗA�o����Ă������A1614�N�ȍ~�ɂȂ�ƃI�����_����̎؊�����ς��邽�߁A��ʂ̓����A���X�e���_���ɑ���o�����悤�ɂȂ�B

�@���G�[�W���o�g�ŃA���X�e���_���ɈڏZ���Ă������C�X��f��M�A�i1587?-1652�j�ͤ�X�E�F�[�f���ɓn���ē���S�̍z�R���K�͂ɊJ�����āA�������I�����_�ɗA�o���ĕ�������Ă�����ނ̓X�E�F�[�f���Y�Ƃ̕��Ƃ��ꤖ��N�ƌĂꂽ�O�X�^�t�E�A�h���t�i�݈�1594-1632�j�̂��߂��R���{�݂���Ă��顂܂��A1644�N�X�E�F�[�f�����f���}�[�N�ɐ�킵���Ƃ��A�X�E�F�[�f���͑����I�����_�ɂ����Č����ł���悤��z���Ă���B1637�N�̓����̗��̍ہA�I�����_�̊͑��͖��{�R���x�����āA�Q�킵�Ă���B�I�����_���l�͐��E�I�K�͂Ŏ��̏��l�Ƃ��ĐU�镑���Ă����̂ł���B

���Ɨ��̌��J�ҁA�I���f���o���l�t�F���g��

�@���łɏq�ׂ��悤�ɁA�X�y�C���ɃI�����_�̎�����̓Ɨ����A�O�������̒�����12�N�ԋx�������ʂ��ĔF�߂��������J�҂́A1586�N�z�����g�B�@���ږ�i������̍ɑ��j�ɏA�C���Ă������n���E�t�H���E�I���f���o���l�t�F���g�i1547-1619�j�ł������B�ނ́A�E�B����1���ɏ]���ēƗ��^�����w�����A�ނ̎���͎��j�̃}�E���b�c�i1567-1625�j�������邪�A���̌�A�X�y�C���헪��J�����@�����`���߂����Č������Η����������n�E�����A

�߂����Ƃ��A�|���g�K����1494�N�̃g���f�V�[�����X���Ɋ�Â��āA�u���C���h�C��ł̍q�s����Ղ͎��������̌ŗL�̌����ł���v�Ǝ咣���������ɑ��āA�O���e�B�E�X�͢�C�m�͒N�ɂ��A�������A�����Ȃ鍑�������ł̔r���I�q�C�����咣���邱�Ƃ͂ł��Ȃ���Ɛ錾���A�q�C�ƌ��Ղ����R�������������ɂ́A�X�y�C�����玖����̓Ɨ��������Ƃ�A�ڊo�܂����C�O�i�o���ʂ������������A�I�����_�̗��Q��F�Z�����f���Ă���

�@���̃O���e�B�E�X���A1619�N�J�����@����`�̋��`�Ɋ��e�����߂闧��ɂ������I���f���o���l�t�F���g�ƂƂ��ɑߕ߂���邪�A2�N��A�Ȃ̋@�]�Ŕ��̒��ɂ�����A�E���ɐ��������b�͗L���ł���B�t�����X�֖S�����顂����Ţ�푈�ƕ��a�̖@������M���āA���R�@�ɂ̂��Ƃ������ۓI�@�����̊m���Ɛl�ނ̕��a��i����

�@1621�N�A�X�y�C���Ƃ̋x�킪�I����Ă�����A�a�������������Ă����B1618-48�N�A�قƂ��ǂ̐����[���b�p��������������A�̐푈�ł���O�\�N�푈�̏I�����āA1648�N�E�F�X�g�t�@���A���ƃ~�����X�^�[�����A�I�����_�ƃX�y�C���Ƃ̔��\�N�푈�͏I���B�����ɂ��X�y�C���̓I�����_�𐳎��ɏ��F���邱�ƂƂȂ�B����ɂ���Ĥ�I�����_�l�̃C�x���A������o���g�C�ɂ�������Վx�z�ͤ�h�邬�Ȃ����̂ƂȂ����

�@���̔��\�N�푈�ƎO�\�N�푈�̓����̂Ȃ��ŁA���[���b�p�̌��Ւn�}�͂�������h��ς�����A�����ȗ��̔ɉh��ۂ��Ă����C�^���A���h�C�c�A�t�����h���A�����ăX�y�C���A�|���g�K�����������A�I�����_�A�C�M���X�A�t�����X�Ȃǂ̖k�����[���b�p���������E���Ղ̔e������(�d�����`�푈)�̕���ɖ��o�邱�ƂƂȂ�B

�@17���I���Τ�A���X�e���_���̏��Ǝ���͔N��16��������(�I�����_�ꤷ���ް�͉p��)�ɒB���A�܂��L���،��ɂ��Ă�18���I��������E�ɗ��ʂ��Ă������̂�3����2���20����݂��������ƌ��ς����A�����ȍɕi��2�������ƈ�V���ꂽ�i���t�����O���Ap.86�j�B

�@�I�����_�ł͉��ݕ��̏B�𒆐S�ɓs�s�����i�ݤ���Ƀz�����g�������I��o�ϓI�ɑ傫�Ȗ������ʂ�������z�����g�ɂ̓A���X�e���_����n�[�������i�n�[�����j����C�f���i���C�f���j��f���t�g����b�e���_����h���h���q�g��z�[�����Ƃ�������s�s��i���Ă����B�A���X�e���_����1670�N�ɂ��l����20���𐔂��1606�N�̘A�M�o���58�߰��ĂS�����B

�@�A���X�e���_���̂���]�C�e���C�͊����̍�������A��ɍq�H�����G�Ȃ��߁A��^�D�������K�v�Ƃ����B�܂��A��^�D�̓A���X�e���_���̓����ɂ���e�b�Z�������z�[�����ɂ����āA�ωׂ̈ꕔ��肵�Ă�����`�����B�܂��A1690�N���ɊJ�����ꂽ�����h�b�N�̌��^�ƂȂ����J�����i�������j���g���ē��`�����B

�@17���I�̓I�����_�̉�������Ƃ����A1625-75�N�����|�I�Ȍo�ϗ͂ł����ă��[���b�p�����ɑ��đ��ΓI�ɗD�ʂɗ����A���E�C����Ղ̔e�����ŏ��Ɉ������Ƃ����B�������A�C��e�����I�����_�̂悤�ȏ������A�X�y�C����C�M���X�A�t�����X�Ƃ������卑�Ƃ̑������푈�̂Ȃ����l���������Ƃ͈�̋��Ђł������B���̌o�ϓI�D�ʂ͓˔@�Ƃ��Ă���ꂽ���̂ł��A�܂������l���ƈێ��͒P�Ɍo�ϊ����ɂ����̂ł��Ȃ������B����͐₦���郈�[���b�p�����ԂƂ��̐A���n�Ƃ̐푈��}��ɂ��Ăł������B

�@���̃I�����_�l�̑䓪�ɂ��āA�C�M���X�l�̃A�[�l�X�g�E�t�F�C���������āu�I�����_�́A�C�M���X�̉����̂��ƂɃX�y�C���̌q������E�������A���̒��N�ɂ킽��X�y�C���Ƃ̓����ɂ����āA�I�����_�l�͎����������E���Ȃ铬�m�ł���A��_�Ȃ鎄���D���ł��邱�Ƃ��������B��������A���X�e���_������у��b�e���_���̎s���̊Ԃɂ́A�̂���f�Ղ���ɑ��h�����_������C�����������������A�ЂƂ��єޓ������R����ɂ����S�����͕K������ׂ����Ƃ��m�M���A�S���͂������ĔS����悭���������ɏ��o�����v�ƌ��킵�߂�i��������X�ؐ�����w���E�C�^�Ə��j�x�Ap.177�A���{�C�^�W��A1957�j�B

�@�A���X�e���_����b�e���_���̑q�ɂɂ́A�C�M���X��X�y�C���̗r�сA�X�y�C������ђn���C�̃��C����I���[�u�E�I���A�}���[�����̍�������ьӞ��A�Z�C�����̓��j��^�쥂т�낤�����A�C���h�̖ljԥ�L�����R�������ɐΥ���ЁA��������ѓ��{�̌�����퓺����E���A�V�����̏b��E�����p�؍ށE�������[�����Ă����B

|

|

| 1669�E11�E18�t�s���V�� �o���F�����O�K���w�}�� �I�����_�� ���j �x�Ap.82�A�͏o���[�V�� �A2012 |

������i���Ƃɒ��̏ꏊ�����܂��Ă��� |

�@16���I���A�I�����_�l�́A�u��q�C����v�̐��҂ł���|���g�K����X�y�C�����A100�N�]���킽���Ēz���Ă������Ւn��A���n�ɉ�������A�����D�悷�邱�ƂŁA���E���҂ɂ����Ċ���������E�̋��X�ɂ��̑��Ղ��c�����ƂɂȂ�

�@��n�n���̃X�y�C���ɑ��锽���͂��łɂ݂��悤��1568�N�ɂ͂��܂邪�A�X�y�C���͒�n�n���Ƃ̊C����Ղ����݂��̗��v�̂��߂ɋ֎~���Ă��Ȃ������B�I�����_�̏��l�́A����̐�����������悤�ȍ��ƌ��͂̏o�����������B�ނ�́A�I�����_���A�M���邢�͍��B���ł���Ƃ������藧������قƂ�ǐ�������ɁA�G���Ɖ��ʂ��Ȃ����Ղ�����A�M�������O���Ɏ����o���Ă������B

�@1570-80�N��A��n�n���̓�k������I�ƂȂ�A�������B��������Ɨ�����ƁA1585�N5���X�y�C���̓I�����_�ɑ��ČR���I�ɍU���ɏo��B�I�����_�Ƃ̌��Ղ͑S�ʓI�ɋ֎~���꤃I�����_�D�̝\�ߖ��߂��o����顂���ɁA1598�N11����t�F���y3���i�݈�1598-1621�j�͑��ʂ����Ɖ��߂Č��Ջ֎~�߂��o���A�I�����_��ǂ��l�߂悤�Ƃ���

�@���������֗߂����̂Ƃ������A�I�����_�D�̓n���U���s�s�Ȃǒ������̊����f���āA�X�y�C���E�|���g�K���̏��`�ɏo�����č��������łȂ��A�R�͗p�̍ޖ⓺�A�����ĕ���e��܂ł����荞��ł�����X�y�C���ɂ����Ă��A����炪�K���i�ł��邽�߁A����Ԃ��Ă����

�@�A���X�e���_�����l�x�C�����g�́A����Ƃ͎��R�łȂ���Ȃ�ʡ�푈�s�ׂȂǂŖW�������ׂ��ł͂Ȃ���A���X�e���_���̏��l�͂ǂ��Ɍ����Ď�����悤�Ǝ��R������������ɂ���ė������邽�߂ɤ�D��n���ɏ�����˂Ȃ�Ȃ��Ȃ�Τ���̔R���邭�炢�͊����Ă��Ƃ�Ȃ���Ƃ������Ƃ����i�I������ďC�w�I�����_��x���M�[�x�Ap.29�A�V���ЁA1995�j�

�@����ɉ����A1580�N�X�y�C�����|���g�K�����������߁A�I�����_���l�̓��X�{������ł����A�A���g�E�F���y���ɂ����Ă��A�W�A�Y�̍��h������ɓ���Ȃ��Ȃ�B�������ɓ���Ă��A�������p���Ղɂ�闘�v�͂킸���ł������B�����A���[���b�p�ɂ����鍁�h���̎��v�͍��܂���������B�����ŁA�I�����_���l�����h������ɓ����ɂ́A�O���l�̓�����֎~���Ă���A�W�A�ɉ������邵���Ȃ��Ȃ顂��̍ہA�|���g�K���̌��Ջ��_���U���ł���Τ�ނ�̎�������f�Ă����ƂɂȂ�B

�@1581�N�A�������B�̘A�M�c��i�n�[�O�ɒu�����j�̓X�y�C���̒�n�n���̓�������۔F����z�����o���A�����ɃX�y�C���ɑウ�ăt�����X����匠�҂��}���邱�ƂƂ���B����̓X�y�C������I�����_�i�A�M�j���a���̓Ɨ��i�錾�j�ł������B�����A����͓����҂��n�v�X�u���N�Ƃ������@�����Ƃɏ�芷���悤�Ƃ����ɂ������A�Ɨ��ł͂Ȃ��Ƃ������B1585�N�ɂȂ�ƁA�C�M���X���������B�ւ̉�����A������5000�l�̕��m�ƂƂ��ɑ��荞��ł���B�������A�����O���l�����҂͔������B�ƑΗ����ċA���������߁A�I�����_�͋��a���Ƃ��Ď�������������Ȃ��Ȃ�B

�@1584�N�I�����j�F�����ÎE�����ȂǁA�I�����_�ɂ����Ă����Ԃ�ŊJ����͗ʂ͂Ȃ��A1588�N�X�y�C���̖��G�͑�����ł��Ă��A��n�n���̐�ǂ͂��炾��Ƒ����B1596�N�ɂȂ��āA�t�����X�ƃC�M���X�̓X�y�C���ɑR���邽�߃I�����_����������A�O�������i�O���j�W���j�����ԁB����̓I�����_�����ۓI�ɔF�m���ꂽ���Ƃ��Ӗ������B

�@�X�y�C���ɂ����ẮA���������j�]�Ɋׂ��Đ푈�p��������ƂȂ�A�I�����_�Ƙa�������������Ȃ��Ȃ�B1609�N�A�X�y�C���ƃI�����_�̓t�����X�ƃC�M���X�������āA�A���g�E�F���y����12�N�Ԃ̋x��������ԁB�X�y�C�������ɃI�����_��������Ƃ����̂ł���B����ɂ���āA�I�����_�D�͓����C���h�ɂ����ĝ\�߂����댯���Ȃ��Ȃ�A������͂��݂ɂ��ăX�y�C����|���g�K���̊C�O���_���r�炵�͂��߂�B

���I�����_�̑�2�̃o���g�C�����ƒn���C�i�o��

�@17���I�ȑO����A��n�n���ɂ�����o�ϔ��W�̒��S�͓암����k���Ɉړ����A��k���[���b�p���Ղ̒��p�n�Ƃ��ăI�����_�̃A���X�e���_����b�e���_�����ɉh���݂��邱�ƂƂȂ����B����炪�}���ɋ�������ɂ̓I�����_�̍����ƍ��O�ɂ������̌_�@���������B

�@�⏺�Y���̓o���g�C�̍������Ղɒ��ڂ���B16���I������쉢�����͍ĎO�[���ȋQ�[��������ꂽ���A�쉢�����̍��q���x�z���ɂ������g���R�͍����A�o���֎~���Ă�������[���b�p�ɂ����č����A�o�\�͂�����̂́A�|�[�����h��v���C�Z���A���[�t�[�����g�Ȃǃo���g�C�n�����݂ƂȂ��Ă����B

�@�u�����A�������邾���̏��D���ƍ����f�Ղ̎��т������Ă����̂́A�I�����_���l�����ł�������A���X�e���_���ɖS�������A���g�E�F���y���n�̏��l�����́A���Ƃ��Ɠ쉢�Ƃ̎���̌o�����L�x�ł���A�쉢�e�n�̓����l��㗝�l�Ƃ��Ċ��p���A���{�݂̂łȂ��A�ی��A�O���בցA�b�D�i�`���[�^�[�j�����ȂǐV�Z�p�����������݁A��k�����ԐV�f�Ղ�g�D�����v���Ƃ����������i��O���Ap.84�j�B

�@�I�����_���l�́A�o���g�C�̍�����새�[���b�p������2�{�̉��i�Ŕ��荞�݁A���̋A��ׂƂ��ĉ���r�т̂ق��A�����J��������A�����B���̋�͍��������t���ɗ��p���ꂽ���A�o���g�C�n���ł͋₪���܂�l�����肵�Ă��炸�A�o���g�C�n���ɑ���I�����_�̏o���߂��B

�@��̓I�ɂ݂�ƁA�_���c�B�q�̓o���g�C�����̎�v�ȗA�o�`�ł����āA���̗A�o�����̓Y���g�C���o�R�Ő������ɑ����鍒����70�߰��Ĉȏ���߂Ă����17���I�O���A�_���c�B�q�̗A�o�z�̂���������70-80�߰��Ă���߁A�c��͈�����喃�A�r�сA�^�[����s�b�`�A�|�^�b�V���i�J���E���j�Ȃǂł�������A���́A�ѐD���Ȃǂ̐D�����i��30�߰��Ĉȏ�ŁA���̂ق��A���n���Y(17-25�߰���)�A���C��(10-13�߰���)�A�j�V��(10-18�߰���)�A���Ȃǂł��������A�A���z�͗A�o�z��48-82�߰��Ăɂ����B�����A���̍��z�͋�Ŏx����ꂽ�

�@�I�����_�̊C����Ղ́u��������v�ɂȂ��Ă��A����3����2�̓o���g�C���Ղɂ�����A�c��3����1�̔������n���C���Ղɂ������A�I�����_�̕x�̌���͖k�����[���b�p����ɂ������Ƃ�����B�I�����_�ɂƂ��āA�o���g�C���Ղ͏�ɢ��Ȃ���գ�ł������B�I�����_�̗A���z�ɂƂǂ܂����A1636�N�̗A���z3730�������݂ɂ��āA���̗A�����̍\���i100�������݁j���݂Ă݂�ƁA�o���g�C12.7�A���C���h7.4�A�t�����X4.9�A�C�M���X4.4�A�n���C3.0�A�m���E�F�[�E�k�h�C�c�E���V�A��������1.5�A�ߌ~0.4�ƂȂ��Ă���i�A�����J�͕s���j�B

�@�o���g�C�ɂ�������ʂ́A16���I�㔼����17���I�O���ɂ�����2-3�{�ɑ��������Ƃ݂������A�I�����_�D������ɐ�߂�䗦�i�ώ�䗦�j���܂�50-60�߰��Ă���80�߰��Ăɏ㏸���Ă���B1620-29�N�̐ώ�ʁi1000Ă܂���1000���A1�=2�݁j�Ɛώ�䗦�i�߰��āj�́A��251�i83�j�A�j�V��68�i81�j�A�D��295�i46�j�A���C��333�i80�j�A����56�i83�j�ƂȂ��Ă���B�Ȃ��A�D���̐���䗦�̒Ⴓ�́A�C�M���X���i�̃C�M���X�D�ɂ��A���ɂ��B

�@16���I���ɂ����āA�n���C�̌��Ւn�}�́A�I�X�}���E�g���R�̐i�o�ƃ��F�l�c�B�A�̐��ނ����āA�傫���h��ւ���ꂽ�B�܂��A�C�M���X���l���n���C�Ƃ̒��ڌ��Ղ�ڎw���B1581�N�ɂ̓g���R�g��(�����@���g�J���p�j�[)���ݗ������B����ɑ����āA�I�����_���l���o���g�C�̍�����C�f���Y�̔���̖ѐD���������ĎQ�����A�A���b�|��X�~���i�������n�ɂ��ăg���R�s��ɋ����ށB1612�N�ɂ́A�I�X�}���E�g���R���I�����_�D�̃C���X�^���u�[���̓��`��F�߂�B

�@�܂��A�C�M���X��I�����_��1593�N�Ɏ��R�`�i�M�̎��R��F�߂�)�ƂȂ����C�^���A�����̃����H���m�����_�ɂ��āA�C�^���A�ɂ����Ղ��g����悤�ɂȂ�B���̌��ʁA�~���m��t�B�����c�F�A���F�l�c�B�A�̖ѐD���H�Ƃ̓g���R�s��͂��Ƃ��A�����s��ł��s��邱�ƂƂȂ�B�܂��A���F�l�c�B�A�̋����̃K���[�͌y���Ŕ\���I�Ȗk���[���b�p�̔��D�ɑ����ł��ł��Ȃ��Ȃ�

�@�n���C����A�����h���`��1621�N30������ށA1634�N39������ށi�A���z�̖�30�߰��đ����j���w�����Ă������A�I�����_��1611�N�N400��������(35�������)���w�����Ă����B�����A�n���C����������o���o���l�C���̂��ߐ₦���傫�Ȕ�Q���o���A�쑗�═���ɋ��z�̏o���]�V�Ȃ����ꂽ�

�@17���I�A�I�����_���l�̓C�x���A������n���C�̌��ՂɎQ���������Ƃɂ���Ċl�������A�A�W�A�̍��h����ѐD���A���D���A�����A�����ȂǍ����ȕi�X���Ђ������āA�o���g�C�����ƌ��Ղ����悤�ɂȂ�B����ɂ���āA�I�����_���l�̓n���U��C�M���X�̏��l�ɑ��Ċ��S�ɗD�ʂɗ����A�u��2�̃o���g�C�����v���ʂ����ꂽ�Ƃ����B

�@�Ȃ��A16���I�㔼����A�k�ɊC�o�R�̃��V�A�q�H���J����A�C�M���X�̏��l��1554�N���X�N���g����ݗ����Đ撅�A���C�̃A���n���Q���X�N�����Ս`�Ƃ��Ă����B17���I�ɂȂ�ƁA�I�����_�l������Ɋ��荞�ނ��A�ނ�̎嗬�̓o���g�C���[�g�ł������

���I�����_�̑��l�ȎY�Ƃ̔��B�A�C�O������

�@17���I�A�I�����_�ɂ����ẮA���C�f���̖ѐD���H�ƁA�A�[���X�t�H�[���g�̖ȐD���H�ƁA�A���X�e���_���̌��D���H�ƁA�n�[�����̖��D���E���Y���ƁA�f���t�g��S�[�_�̃r�[�������A�G���N�n�C�[����z�[�����̖k�C�j�V�����ƁA�U�[���̐��ދƂ③�D�ƁA�o���g�C�̍�����؍ނ��A������C�^�ƁA�����Đ����ƁA�������H�ƂƂ������V�K�̎Y�ƂȂǁA���l�ȎY�Ƃ����B����B

�@�����Y�Ƃ͓ˑR�A���N�����킯�łȂ��B�I�����_�O�j�Ƃ�����14-15���I�̏ɂ��ẮAWeb�y�[�W�y2�E4�E3 �n���U������j�V���ƖѐD���ʼn҂��z���Q�Ƃ��ꂽ���B

�@16���I���ȍ~�A�I�����_�̍H�ƕ���͖ѐD���H�Ƃ▃�D���H�Ƃ����W�������Ƃɂ�褂������ޗ�(�r�Ѥ����)�̗A���Ƃ��̉��H���i�̗A�o���傫���L�тĂ���������̂Ȃ��ł��A���Ɍ����ȐL�т����C�f���̖ѐD���H�Ƃɂ݂�ꂽ�1574�N�A���C�f�����X�y�C���R�ɂ���͂ɑς��ĉ�������Ƥ�암�̃t�����h����u���o���g�̖ѐD�����Y�҂����X�Ɠ�Ƃ��ė��ꍞ��ł���1622�N�A���̐l���͖�4��5000�l�ł��������A����60�߰��Ĉȏオ��Ő�߂��

�@�ނ�́A����܂Ń��C�f���ł͒m���Ă��Ȃ������A���łɂ݂��V��������ѐD���̐��@��`�������Ƃɂ��16���I���ɂ͖a�т���d�グ�܂ł���т��čs���V�����^�C�v�̖ѐD���H�Ƃ��}�������A�����i����ዉ�i�܂Ŗ�190����̖ѐD���Y����悤�ɂȂ����B���C�f���́A17���I�����[���b�p�ő�̖ѐD���H�Ɠs�s�ɂȂ�A�A���X�e���_���Ɏ����I�����_��2�̑�s�s�Ƃ������B���̖ѐD���Y�o�z�̓C�M���X�̖ѐD���̗A�o�z�ɕC�G�����Ƃ����B

�@�A���X�e���_����b�e���_���ɂ����ẮA�C�M���X����A���������d�グ�ѐD�����d�グ���H����ɂƂǂ܂��Ă����B�����ł͏��l���{���x�z����Ɠ��H�ƂƂ��čs���Ă����B����ɑ����āA���C�f���ł͍H�Ǝ��{�̍H�ꐧ��H�Ɓi�}�j���t�@�N�`���A�j�ƂȂ��Ă���A�����̐��Y�l���̈Ⴂ���I�����_�̂���Ȃ锭�W���A��i�܂����j�ƂȂ�B

�@�܂��A��3�̑�s�s�ɂȂ����n�[�������̏ꍇ�����l�ł�����������ł��A16���I���ȍ~�t�����h�����瑽���̖��D�����Y�҂���Ƃ��ē���1622�N�ɂ͖�4���l�̐l���̂قڔ��������顔ނ���܂����܂��܂ȐV�����Z�p��`����n�[�������D���H�Ɠs�s�Ƃ��Ėu�������顔ނ��́A����Ɏs�̍x�O�ɍL���鍻�u�̐����𗘗p���Ĥ�����̕Y���Ƃ����W������

�@�h�C�c��t�����h���������ʂ̐��i���Y���̂��߂ɑ����Ă��Ĥ�n�[�������̓��[���b�p����̕Y���n�ƂȂ���������ŕY�����ꂽ�����i�̓n�[��������u���[�`�Ƃ��ă��[���b�p�ł͐l�C��������̂悤�ɁA���C�f����n�[�������̐D���H�Ƃ̔��W�́A���̑�����암���B���瓦��Ă����J�����@���h��ɕ����Ă��褔ނ�̍v���͂���߂ďd�v�ł������

�@�I�����_�ɂƂ��Ĥ�؍ޤ�^�[����s�b�`�͑��D����łȂ���s�s�̃C���t����Ɖ���������Ƃ��������ĕK�v�s���ł�������������ł͎Y�o���Ȃ��Ƃ����ėǂ��������������������̂��17���I�����烉�C���͏㗬����̋���Ȕ��ɂ��؍ޗA�����͂��܂�܂łͤ�X�J���f�B�i���B�A���o���g�C�ł�������I�����_�l�̓m���E�F�[����؍ނ𤗧�̐M�p���������ʔ������_����Ė؍ސ�p�D�̗̍p�Ȃǂ��Ĥ��ʂɗA�������1647�N�ɂͤ�؍ސ�p�D��387��(37������Ұ�ق̗A���\��)�������ꤔN�ɐ���m���E�F�[���������Ă�������̖؍ތ��Ղ̓z�[������f���u���O���������

�@����ɂƂǂ܂炸��I�����_�̎��{�̓X�E�F�[�f����m���E�F�[�A�f���}�[�N�A���V�A�ɗ���o�āA����S�z�R�̊J���ɓ������Ă��B�X�E�F�[�f���̓��́A16���I������n���u���N����[�x�b�N�o�R�ŃC�x���A�����ɂ܂ŗA�o����Ă������A1614�N�ȍ~�ɂȂ�ƃI�����_����̎؊�����ς��邽�߁A��ʂ̓����A���X�e���_���ɑ���o�����悤�ɂȂ�B

�@���G�[�W���o�g�ŃA���X�e���_���ɈڏZ���Ă������C�X��f��M�A�i1587?-1652�j�ͤ�X�E�F�[�f���ɓn���ē���S�̍z�R���K�͂ɊJ�����āA�������I�����_�ɗA�o���ĕ�������Ă�����ނ̓X�E�F�[�f���Y�Ƃ̕��Ƃ��ꤖ��N�ƌĂꂽ�O�X�^�t�E�A�h���t�i�݈�1594-1632�j�̂��߂��R���{�݂���Ă��顂܂��A1644�N�X�E�F�[�f�����f���}�[�N�ɐ�킵���Ƃ��A�X�E�F�[�f���͑����I�����_�ɂ����Č����ł���悤��z���Ă���B1637�N�̓����̗��̍ہA�I�����_�̊͑��͖��{�R���x�����āA�Q�킵�Ă���B�I�����_���l�͐��E�I�K�͂Ŏ��̏��l�Ƃ��ĐU�镑���Ă����̂ł���B

���Ɨ��̌��J�ҁA�I���f���o���l�t�F���g��

�@���łɏq�ׂ��悤�ɁA�X�y�C���ɃI�����_�̎�����̓Ɨ����A�O�������̒�����12�N�ԋx�������ʂ��ĔF�߂��������J�҂́A1586�N�z�����g�B�@���ږ�i������̍ɑ��j�ɏA�C���Ă������n���E�t�H���E�I���f���o���l�t�F���g�i1547-1619�j�ł������B�ނ́A�E�B����1���ɏ]���ēƗ��^�����w�����A�ނ̎���͎��j�̃}�E���b�c�i1567-1625�j�������邪�A���̌�A�X�y�C���헪��J�����@�����`���߂����Č������Η����������n�E�����A

| �@�I�����_�́A�C�M���X�Ƃ̋��ƕ��� ��q�C���̕z���ɑ��āu�q�C�ƌ� �Ղ̎��R�v�̌����������Ė]�ނ��A�� �̌����̓t�[�S�[�E�O���e�B�E�X�i1583 -1645�j�̗��_�Ɉˋ����Ă����B�ނ� �ߑ㎩�R�@�_�̕��A���ۖ@�̑c�Ƃ� ���B �@�I�����_���C���h��Ђ��|���g�K�� �D��ߊl�����ہA�Ϗ�����1604- 05�N�Ɏ��M�����u�ߊl�@�_�v�̈ꕔ ���A�I�����_���C���h��Ђ̎������ �X�y�C���Ɠ��������|���g�K���ɋ��� �邱�Ƃ�����A���_�����N���邽�߁A 1609�N��C�m���R�_��Ƃ��ďo�ł���B ����͌��C���R�̌����̊m���̂��� �����ƂȂ����B �@�I�����_���C���h��Ђ̑D���A�}���b �J�C���Ń{���g�K���̑�^���D��\ |

|

|

| |

||

�@���̃O���e�B�E�X���A1619�N�J�����@����`�̋��`�Ɋ��e�����߂闧��ɂ������I���f���o���l�t�F���g�ƂƂ��ɑߕ߂���邪�A2�N��A�Ȃ̋@�]�Ŕ��̒��ɂ�����A�E���ɐ��������b�͗L���ł���B�t�����X�֖S�����顂����Ţ�푈�ƕ��a�̖@������M���āA���R�@�ɂ̂��Ƃ������ۓI�@�����̊m���Ɛl�ނ̕��a��i����

�@1621�N�A�X�y�C���Ƃ̋x�킪�I����Ă�����A�a�������������Ă����B1618-48�N�A�قƂ��ǂ̐����[���b�p��������������A�̐푈�ł���O�\�N�푈�̏I�����āA1648�N�E�F�X�g�t�@���A���ƃ~�����X�^�[�����A�I�����_�ƃX�y�C���Ƃ̔��\�N�푈�͏I���B�����ɂ��X�y�C���̓I�����_�𐳎��ɏ��F���邱�ƂƂȂ�B����ɂ���Ĥ�I�����_�l�̃C�x���A������o���g�C�ɂ�������Վx�z�ͤ�h�邬�Ȃ����̂ƂȂ����

�@���̔��\�N�푈�ƎO�\�N�푈�̓����̂Ȃ��ŁA���[���b�p�̌��Ւn�}�͂�������h��ς�����A�����ȗ��̔ɉh��ۂ��Ă����C�^���A���h�C�c�A�t�����h���A�����ăX�y�C���A�|���g�K�����������A�I�����_�A�C�M���X�A�t�����X�Ȃǂ̖k�����[���b�p���������E���Ղ̔e������(�d�����`�푈)�̕���ɖ��o�邱�ƂƂȂ�B