ホームページへ |

目次に戻る |

| |

3・1・2・3 オランダ、イギリス・フランスに挟撃され、凋落

3.1.2.3 Netherlands fall after being caught by England and France.

▼ザーン地方の木工技術による風車と船▼

16世紀、オランダの造船業はフランスやスペインに見劣りしていた。そのためオランダの商人たちは外国船を求めた。1460年、ブルターニュの船大工が、ゼーラントにカラベル船の建造技法を伝授すると、オランダの造船業は最新の水準となり、ヨーロッパ最大規模となる。その後150年間、オランダ海運に競争力のある船を提供する。それでも、軍艦は、17世紀になっても先進のイングランドから技法を学ばねばならなかった。

オランダにとって風車は国土維持装置であった。アムステルダム近郊のザーン地方には、17世紀、約600基の風車が立ちならび、それを動力にした製材業が稼働し、造船業の発展に貢献した。風車は、12世紀東地中海において初めて使用され、13世紀にオランダに伝来、14世紀末から排水に利用されるようになる。この風車製作と造船は木工技術として相互に発達を促した。その技術によって製造された船が大量の木材を輸入してきた。

これらの循環により、オランダの造船価格はフランスやイタリアの造船所よりも45パーセントも安く、また工期も短く(大型船でも6か月)、それが厳守された。それらのおかげで、ヨーロッパ諸国から発注があった。例えば、1676年ごろ200トンの船を、イングランドで建造すると1トン当たり7ポンド2シリング6ペンスかかったが、ザーンダムでフライトを造れば4ポント10シリングで済んだという。

オランダの造船業は全国に分布していたが、17世紀になると船種別や修造別に棲み分けがみられるようになる。交易貨物の集散地であるアムステルダムやロッテルダムの造船所は修理を専門とし、新造船は製材用風車との連関のあるザーン川の河岸にある造船所が行うようになった。他方、ドルドレヒトは小型船、ミデルブルフは超大型船をもっぱら新造していた。東インド会社船はそれぞれの支部で建造されていた。

ザーン地区の造船所は1608年頃20-30か所から、最盛期の1670年頃には60-65か所にも増加する。そのおかげで、伝統的なエダムやホールンの造船所は消滅したという。1697年8月から翌年1月まで、ロシアのピョートル大帝(在位1682-1725)がザーンダムの造船所を訪れ、造船技術を学んだことはよく知られている。

この船型は、西ヨーロッパ諸国に広がり、その後200年間も保持される。造船業の発展は、海運業はもとより、北海におけるニシンやタラや、北氷洋での捕鯨といった遠距離で大規模な漁業の展開を可能にした。フライトはおおむね200-500トン級であった。徳川幕府は、オランダ船の来航を年に1-2回に制限したため、18世紀に来航した船のなかには前出の800トン級のスピーヘルスヒップ(スヒップ)がみられた。

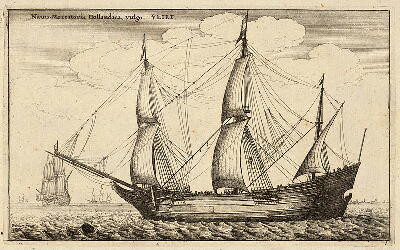

フライトには積載量の増加と乗組員数の削減が目指された。前者については、バスと同じように、船の長さを幅の4倍、後には6倍(コグは3倍、大型タンカーは6倍)としたほか、船艙内の突起物を減らし、マストを垂直に立て、長尺材が積めるよう大型ハッチや船尾に開口部を設けるなど、様々な改良を施した。後者については、帆の面積を減らすが枚数を増やし、マストの高さを低くする、帆を操作するロープの数を減らし、滑車を多用するなど、艤装の改良で操帆の容易化を図った。

そのおかげで乗組員数は在来船の約半分に減らすことができた。フライトの乗組員数は、150トン級7-8人、400トン級19人・見習い2人であった。当時、イギリスでは100トン級の乗組員数は30人であったとされ、エリザベス女王の寵臣ウォルター・ローリー(1552?-1618)は自国船の技術の遅れを嘆いたという。

オランダの船主はスピードや強度にこだわらず、輸送需要に適した船を建造した。イギリスの経済学者ウィリアム・ペティ(1623-87)は、オランダ人は「市場のはしりものを急速する船と……到達所要時間がずれても大したことのない不急物資を運ぶ船とでは、船型・艤装を区別する」。また、「個々の特定航路に適応する特殊の船型を使役充当し」ようしており、「これらの諸点こそは、オランダ人が近隣国民よりも低廉な運賃で運航し得る理由の主たるものである」と強調している(フェイル前同、p.185)。

しかし、オランダの造船業も、17世紀半ばからイギリスやフランスなどが自国造船業の保護政策や鉄の使用など新技法を採用したり、またスカンジナヴィアなどへの造船輸出がなくなってくると、オランダの造船業はそれらの国々に追い抜かれてしまう。

オランダの造船業は、17世紀後半から衰退がはじまる。ザーン地方の造船所は、すでにみたように1670年にはピークの60-65か所と達したが、1730年には26、27か所、1792年には2、3か所にまで減少する。また、オランダの造船業は外洋船を年間、1630年頃40隻、1650年120-150隻も建造していたが、1730年には100隻となり、1770年代には20-30隻までに落ち込んでしまう。

▼オランダの海上交易の競争力と落とし穴▼

商業手形はアムステルダム振替銀行を通じて短期間で決済された。それにより、オランダ商人は何か月も支払を待つことなく、自己資本を敏速に回転させることができるようになった。そのおかげで低廉な資金が豊富に供給されるようにもなった。

例えば、イギリスの金利が10パーセントであったときにオランダでは僅か6パーセントであり、またイギリスの金利が8パーセントに低下するとオランダは6パーセントに引き下げられた。これがオランダとイギリスとの違いを生む決定的な要因であった。オランダでは、借入金がわずか6パーセントで手に入ることから、船を建造して他人に貸しても、結構、儲かることになった。

しかし、オランダの賃銀は安くはなく、イギリスより高かった。多くのイギリス人は高い報酬に惹きつけられてオランダ船に雇用された。その不利はいまうえでみたように、艤装の改良によって乗組員を減らした。また、オランダの船主は「トランピング」(不定期貨物運送)に同意した。積荷を下ろして空になった港で、客が送り出す貨物を目的地へ届けることを引き受けた。

借入資金の低利、建造費の割安、運航費の低廉、運航の弾力性はオランダの海運業の有利なビジネスとした。ただ、このオランダ船の低廉性は安全性とは両立していなかった。

大航海時代以降、造船術や航海術は長足の進歩をとげたとはいえ、海上の危険はなお想像を絶するほど大きかった。

作成されておらす、如何なる航海指南書といえども、遠方水城については風位・潮流・暗礁・砂洲のごく大まかなスケッチ以上に出なかった」(フェイル前同、p.187)。

そのもとで、オランダ人も他の国の船主と同じように目前の利益をえようとして、1トンでも多く貨物を積めるように建造し、1トンでも多く運ぼうとして貨物を積んだ。過積はオランダ東インド会社の船でも起きたとされ、それは乗組員に無賃輸送権が認められていたため、復航航海で起きた。

ゲルハルト・メルカトル(1512-94)が考案したとされるメルカトル図法はオランダの海事力の興隆の礎のように取り上げられる。必ずしもそうとはいえない。彼はフランドル生まれのフランス人で、新教徒であったため迫害をうけ、1552年に家族とともにドイツのデュースブルクに転居する。そのデュースブルクで1569年航海術に適したメルカトル図法(正角円筒図法)の地図を作成する。その有名な世界地図のタイトルにはアトラス(地図帳)という言葉がはじめて使用されていた。

メルカトル図法は、地図上の2点をむすぶ直線が常に一定の方位を示すことから、羅針盤航法にきわめて好都合であった。ただ、彼が作成した海図は航海者にとって、その後今日まで標準海図となるが、航海者がそれを採用するのに100年を要した。

なお、メルカトル図法という手法は、彼の生前の1511年に、ドイツのエッラープがすでに地図の作成に用いていた。また、1570年にはフランドルの地図制作者オルテリウスが、最初の近代的な地図帳「世界の舞台」を出版している。

▼17世紀のオランダの海事力、ヨーロッパの半分▼

オランダの海事力については様々な史料や資料が入り乱れている。

1634年のオランダ船の隻数は34850隻であった。そのうち、内水面に20000隻、バルト海に6000隻、北海に2500隻、ラインなど河川に1000隻が航海していた。あるいは、英仏に15000隻、地中海からアフリカに800隻、東西インドに300隻、ロシア・グリーンランドに250隻が配船されていた。また、海上輸送量について、1609年オランダは1600隻で56万トン、1641年イギリスは400隻で10万トン、フランスは8万トンという資料がある(田口前同、p.153)。

1650年、オランダの船舶は1万6000隻、船員16万3000人、造船所の造船能力は年間1000隻と推定されている。当時イギリスは保有船舶3000-4000隻、フランス500隻だったという(ルフラン前同、p.84)。オランダ船の用途別では、外洋船1636年1750隻、東インド会社船1659年119隻、西インド会社1630年100隻、ニシン漁船1636年600隻、沿海船(ハンブルクからルアンまでの、40-80トンの小交易船ともいう)17世紀半ば450隻ともいう。

オランダの商船は、15世紀末の6万トンから、16世紀末に23万2000トンに増加し、さらに1670年には3510隻60万トン、すなわちドイツ及びイギリスの6倍(イギリスにおいてさえ1702年にようやく3300隻26万トン、1761年に46万トン)であった(伊藤前同、p.155-6)

ウィリアム・ペティの推量によれば、1670年代ヨーロッパの全船腹量は約200万トン、そのうちオランダが90万トン、イギリスが50万トン、フランス10万トン、ドイツおよびスカンディナヴィア諸国が25万トン、南ヨーロッパ諸国が25万トンであると考えていた。

この推算・区分について、アーネスト・フェイル氏は「一応、そう間達っていないと思われる。というのは、疑いもなく、オランダの漁船船隊は、如何なる他国のそれよりも遙かに規模が大きく、かつオランダ商船は魚・塩・穀類・木材のごとき、ヨーロッパの最もかさの高い貨物の殆んどすべてを運送し、その獅子の分け前を攻めていたがゆえである。オランダ人はまた捕鯨においても、東方への長距離貿易においても、卓越した地位を占めていた」とする(フェイル前同、p.186)。

また、別の文献によれば、1570年頃オランダ23.2万トン、スペイン17.5万トン、ポルトガル7.5-12.5万トン、ドイツ11万トン、フランス8万トン、イギリス5.2万トンとなっており、その時期にオランダがスペインやポルトガル追い越しつつあった。1670年頃になると、オランダ56.8万トン、ドイツ10.4万トン、イギリス10.4万トン、フランス8万トン(他は不明)となり、オランダが海上覇権国になったことを示す。

また、1636年には、南北ヨーロッパを結ぶ航路に、200トン級のオランダ船が1050隻も就航し、年に2.5-4回ほど往復航海していたとされる。

しかし、18世紀後半の1786-87年になると、イギリスが120.4万トンとなって他を圧倒するまでに上昇し、フランスが72.9万トンでそれに次ぎ、オランダは39.8万トンと1670年頃以下となり、海上覇権国から転落したことが知れる(この場合、内航船を含むという)(石坂前同、p.144)。

オランダの船主のなかで、東インド会社の船隊は当然のこととして、最大規模であった。また、オランダとバタフィアやセイロンとのあいだを航行した船舶の大部分は大型であった。その多くはバタフィアを基点として、インド・ペルシャ・シャム・中国・日本の諸港とのあいだの利益の多い、域内交易に従事していた。1621年に設立されたオランダ西インド会社もまた大な船主であつた。

▼オランダ船の船員補充と外国人の雇用▼

オランダ人は海に苦しめられたが、海とともに生きるしかなかった。彼らが優れた海洋性を持つようになったのは至極当然であった。オランダは、世界の海上覇権国となったが、その人口は少なかった。そのため、オランダの陸軍はもとよりとして、海軍そして商船においても、自国生まれのオランダ人をもってしては要員を補充できなかった。

オランダの人口は1500年100万人であったが、1650年には200万人となる。そのうち100万人は都市に住んでいた。この人口増加はドイツからの移民によるもので、アムステルダムでは人口の3分の1を占めた。彼らは東インド会社や陸軍兵士にリクルートされたとされる。

船員のリクルートは、都市にあっては雇い主の船主が「その地域との繋がりが少ないために、外国人と地方からの求職者に頼ったが、海に面した州では船長一家が地方の名士のことが多く、その縁を頼りに部落ごとの求人に努めた」という(田口前同、p.155)。

16世紀、オランダの造船業はフランスやスペインに見劣りしていた。そのためオランダの商人たちは外国船を求めた。1460年、ブルターニュの船大工が、ゼーラントにカラベル船の建造技法を伝授すると、オランダの造船業は最新の水準となり、ヨーロッパ最大規模となる。その後150年間、オランダ海運に競争力のある船を提供する。それでも、軍艦は、17世紀になっても先進のイングランドから技法を学ばねばならなかった。

オランダにとって風車は国土維持装置であった。アムステルダム近郊のザーン地方には、17世紀、約600基の風車が立ちならび、それを動力にした製材業が稼働し、造船業の発展に貢献した。風車は、12世紀東地中海において初めて使用され、13世紀にオランダに伝来、14世紀末から排水に利用されるようになる。この風車製作と造船は木工技術として相互に発達を促した。その技術によって製造された船が大量の木材を輸入してきた。

これらの循環により、オランダの造船価格はフランスやイタリアの造船所よりも45パーセントも安く、また工期も短く(大型船でも6か月)、それが厳守された。それらのおかげで、ヨーロッパ諸国から発注があった。例えば、1676年ごろ200トンの船を、イングランドで建造すると1トン当たり7ポンド2シリング6ペンスかかったが、ザーンダムでフライトを造れば4ポント10シリングで済んだという。

オランダの造船業は全国に分布していたが、17世紀になると船種別や修造別に棲み分けがみられるようになる。交易貨物の集散地であるアムステルダムやロッテルダムの造船所は修理を専門とし、新造船は製材用風車との連関のあるザーン川の河岸にある造船所が行うようになった。他方、ドルドレヒトは小型船、ミデルブルフは超大型船をもっぱら新造していた。東インド会社船はそれぞれの支部で建造されていた。

ザーン地区の造船所は1608年頃20-30か所から、最盛期の1670年頃には60-65か所にも増加する。そのおかげで、伝統的なエダムやホールンの造船所は消滅したという。1697年8月から翌年1月まで、ロシアのピョートル大帝(在位1682-1725)がザーンダムの造船所を訪れ、造船技術を学んだことはよく知られている。

| 1595年、ホールンの商人でレヘント(都市門閥)であるピーター・ヤンスゾーン・リオルネ(Liorne)という商人の発案と資金援助によって、フライト(英語読みでフルートともいう)と呼ばれる船型が開発される。ハンザ同盟が用いたコグは、バルト海の穀物や木材といったバルク(嵩高)貨物を輸送に適応した船型をなしていた。それを発展させたバス型はのニシン漁船で最大級であった160トンをさらに大型化したものであった。 そのため建造法としては、14-15世紀、地中海で導入された平張り(カラベル船にみる)方式ではなく、北西ヨーロッパの伝統的なクリンカー(よろい張り)方式であった。この方式は、さらなる大型船が建造されるようになり、17世紀末まで頑固に採用され続けた。その場合であっても、フライトはシェルファースト工法という標準造船法でもって、かなり効率的に建造された。 アムステルダムの東インド会社の造船所におけるシェルファースト工法は、船舶の外板を組んで釘を打ち、そのあと内部の肋材を取り付ける工法であった。この段階の作業が終わると、造りかけの船は海に浮かべられ、アイセル湖を40-50ヤード曳航され、すでにみたカメレ(浮き箱)に入れて艤装が施された。空いた船台は次の船に着手した。 |

|

| ヴェンツェスラウス・ホラー画、1677 トーマス・フィッシャーレアブック図書館蔵 |

|

|

|

| チャールズ・ベンタム作、1742 アムステルダム国立美術館蔵 |

フライトには積載量の増加と乗組員数の削減が目指された。前者については、バスと同じように、船の長さを幅の4倍、後には6倍(コグは3倍、大型タンカーは6倍)としたほか、船艙内の突起物を減らし、マストを垂直に立て、長尺材が積めるよう大型ハッチや船尾に開口部を設けるなど、様々な改良を施した。後者については、帆の面積を減らすが枚数を増やし、マストの高さを低くする、帆を操作するロープの数を減らし、滑車を多用するなど、艤装の改良で操帆の容易化を図った。

そのおかげで乗組員数は在来船の約半分に減らすことができた。フライトの乗組員数は、150トン級7-8人、400トン級19人・見習い2人であった。当時、イギリスでは100トン級の乗組員数は30人であったとされ、エリザベス女王の寵臣ウォルター・ローリー(1552?-1618)は自国船の技術の遅れを嘆いたという。

オランダの船主はスピードや強度にこだわらず、輸送需要に適した船を建造した。イギリスの経済学者ウィリアム・ペティ(1623-87)は、オランダ人は「市場のはしりものを急速する船と……到達所要時間がずれても大したことのない不急物資を運ぶ船とでは、船型・艤装を区別する」。また、「個々の特定航路に適応する特殊の船型を使役充当し」ようしており、「これらの諸点こそは、オランダ人が近隣国民よりも低廉な運賃で運航し得る理由の主たるものである」と強調している(フェイル前同、p.185)。

しかし、オランダの造船業も、17世紀半ばからイギリスやフランスなどが自国造船業の保護政策や鉄の使用など新技法を採用したり、またスカンジナヴィアなどへの造船輸出がなくなってくると、オランダの造船業はそれらの国々に追い抜かれてしまう。

オランダの造船業は、17世紀後半から衰退がはじまる。ザーン地方の造船所は、すでにみたように1670年にはピークの60-65か所と達したが、1730年には26、27か所、1792年には2、3か所にまで減少する。また、オランダの造船業は外洋船を年間、1630年頃40隻、1650年120-150隻も建造していたが、1730年には100隻となり、1770年代には20-30隻までに落ち込んでしまう。

▼オランダの海上交易の競争力と落とし穴▼

商業手形はアムステルダム振替銀行を通じて短期間で決済された。それにより、オランダ商人は何か月も支払を待つことなく、自己資本を敏速に回転させることができるようになった。そのおかげで低廉な資金が豊富に供給されるようにもなった。

例えば、イギリスの金利が10パーセントであったときにオランダでは僅か6パーセントであり、またイギリスの金利が8パーセントに低下するとオランダは6パーセントに引き下げられた。これがオランダとイギリスとの違いを生む決定的な要因であった。オランダでは、借入金がわずか6パーセントで手に入ることから、船を建造して他人に貸しても、結構、儲かることになった。

しかし、オランダの賃銀は安くはなく、イギリスより高かった。多くのイギリス人は高い報酬に惹きつけられてオランダ船に雇用された。その不利はいまうえでみたように、艤装の改良によって乗組員を減らした。また、オランダの船主は「トランピング」(不定期貨物運送)に同意した。積荷を下ろして空になった港で、客が送り出す貨物を目的地へ届けることを引き受けた。

借入資金の低利、建造費の割安、運航費の低廉、運航の弾力性はオランダの海運業の有利なビジネスとした。ただ、このオランダ船の低廉性は安全性とは両立していなかった。

大航海時代以降、造船術や航海術は長足の進歩をとげたとはいえ、海上の危険はなお想像を絶するほど大きかった。

| 「現代の標準に比べると、当時の船舶はなお不恰好でトップヘヴィであつたし、船首尾縦帆がなかったため、船首を風上に向けて自由に航行する切りあげ力が制限されていた。航海用具の改良によって、緯度の計測は正確さを加えたが、経度の問題は解決されていなかった。[その]ため推測航法は、きわめて不完全な成果しかもたらさなかった。そのうえ、海洋の大部分は海図が |  |

| |

そのもとで、オランダ人も他の国の船主と同じように目前の利益をえようとして、1トンでも多く貨物を積めるように建造し、1トンでも多く運ぼうとして貨物を積んだ。過積はオランダ東インド会社の船でも起きたとされ、それは乗組員に無賃輸送権が認められていたため、復航航海で起きた。

ゲルハルト・メルカトル(1512-94)が考案したとされるメルカトル図法はオランダの海事力の興隆の礎のように取り上げられる。必ずしもそうとはいえない。彼はフランドル生まれのフランス人で、新教徒であったため迫害をうけ、1552年に家族とともにドイツのデュースブルクに転居する。そのデュースブルクで1569年航海術に適したメルカトル図法(正角円筒図法)の地図を作成する。その有名な世界地図のタイトルにはアトラス(地図帳)という言葉がはじめて使用されていた。

メルカトル図法は、地図上の2点をむすぶ直線が常に一定の方位を示すことから、羅針盤航法にきわめて好都合であった。ただ、彼が作成した海図は航海者にとって、その後今日まで標準海図となるが、航海者がそれを採用するのに100年を要した。

なお、メルカトル図法という手法は、彼の生前の1511年に、ドイツのエッラープがすでに地図の作成に用いていた。また、1570年にはフランドルの地図制作者オルテリウスが、最初の近代的な地図帳「世界の舞台」を出版している。

▼17世紀のオランダの海事力、ヨーロッパの半分▼

オランダの海事力については様々な史料や資料が入り乱れている。

1634年のオランダ船の隻数は34850隻であった。そのうち、内水面に20000隻、バルト海に6000隻、北海に2500隻、ラインなど河川に1000隻が航海していた。あるいは、英仏に15000隻、地中海からアフリカに800隻、東西インドに300隻、ロシア・グリーンランドに250隻が配船されていた。また、海上輸送量について、1609年オランダは1600隻で56万トン、1641年イギリスは400隻で10万トン、フランスは8万トンという資料がある(田口前同、p.153)。

1650年、オランダの船舶は1万6000隻、船員16万3000人、造船所の造船能力は年間1000隻と推定されている。当時イギリスは保有船舶3000-4000隻、フランス500隻だったという(ルフラン前同、p.84)。オランダ船の用途別では、外洋船1636年1750隻、東インド会社船1659年119隻、西インド会社1630年100隻、ニシン漁船1636年600隻、沿海船(ハンブルクからルアンまでの、40-80トンの小交易船ともいう)17世紀半ば450隻ともいう。

オランダの商船は、15世紀末の6万トンから、16世紀末に23万2000トンに増加し、さらに1670年には3510隻60万トン、すなわちドイツ及びイギリスの6倍(イギリスにおいてさえ1702年にようやく3300隻26万トン、1761年に46万トン)であった(伊藤前同、p.155-6)

ウィリアム・ペティの推量によれば、1670年代ヨーロッパの全船腹量は約200万トン、そのうちオランダが90万トン、イギリスが50万トン、フランス10万トン、ドイツおよびスカンディナヴィア諸国が25万トン、南ヨーロッパ諸国が25万トンであると考えていた。

この推算・区分について、アーネスト・フェイル氏は「一応、そう間達っていないと思われる。というのは、疑いもなく、オランダの漁船船隊は、如何なる他国のそれよりも遙かに規模が大きく、かつオランダ商船は魚・塩・穀類・木材のごとき、ヨーロッパの最もかさの高い貨物の殆んどすべてを運送し、その獅子の分け前を攻めていたがゆえである。オランダ人はまた捕鯨においても、東方への長距離貿易においても、卓越した地位を占めていた」とする(フェイル前同、p.186)。

また、別の文献によれば、1570年頃オランダ23.2万トン、スペイン17.5万トン、ポルトガル7.5-12.5万トン、ドイツ11万トン、フランス8万トン、イギリス5.2万トンとなっており、その時期にオランダがスペインやポルトガル追い越しつつあった。1670年頃になると、オランダ56.8万トン、ドイツ10.4万トン、イギリス10.4万トン、フランス8万トン(他は不明)となり、オランダが海上覇権国になったことを示す。

また、1636年には、南北ヨーロッパを結ぶ航路に、200トン級のオランダ船が1050隻も就航し、年に2.5-4回ほど往復航海していたとされる。

しかし、18世紀後半の1786-87年になると、イギリスが120.4万トンとなって他を圧倒するまでに上昇し、フランスが72.9万トンでそれに次ぎ、オランダは39.8万トンと1670年頃以下となり、海上覇権国から転落したことが知れる(この場合、内航船を含むという)(石坂前同、p.144)。

オランダの船主のなかで、東インド会社の船隊は当然のこととして、最大規模であった。また、オランダとバタフィアやセイロンとのあいだを航行した船舶の大部分は大型であった。その多くはバタフィアを基点として、インド・ペルシャ・シャム・中国・日本の諸港とのあいだの利益の多い、域内交易に従事していた。1621年に設立されたオランダ西インド会社もまた大な船主であつた。

▼オランダ船の船員補充と外国人の雇用▼

オランダ人は海に苦しめられたが、海とともに生きるしかなかった。彼らが優れた海洋性を持つようになったのは至極当然であった。オランダは、世界の海上覇権国となったが、その人口は少なかった。そのため、オランダの陸軍はもとよりとして、海軍そして商船においても、自国生まれのオランダ人をもってしては要員を補充できなかった。

オランダの人口は1500年100万人であったが、1650年には200万人となる。そのうち100万人は都市に住んでいた。この人口増加はドイツからの移民によるもので、アムステルダムでは人口の3分の1を占めた。彼らは東インド会社や陸軍兵士にリクルートされたとされる。

船員のリクルートは、都市にあっては雇い主の船主が「その地域との繋がりが少ないために、外国人と地方からの求職者に頼ったが、海に面した州では船長一家が地方の名士のことが多く、その縁を頼りに部落ごとの求人に努めた」という(田口前同、p.155)。

(1600-1825年、人)

| |

|

|

|

|

|

|

| 商船 東インド会社 漁業一般 捕鯨業 海軍 |

21,500

2,000 6,500 0 3,000 |

25,500

4,000 7,000 1,500 8,000 |

22,500

8,500 6,500 9,000 3,500 |

22,000

11,000 4.000 9,000 3,000 |

21,000

11,500 4,000 6,000 2,000 |

17,000

- 2,000 - 5,000 |

| 総計 | 33,000

|

46,000

|

50,000

|

49,500

|

44,500

|

24,000

|

| 注:商船船員の就航地域の構成は、1630-40年の場合、バルト海4,000、北海800、イベリア・地 中海6,000、イギリス1,000、フランス 4,500、アルハンゲリスク1,000、ノルウェー 4,200、西イン ド・西アフリカ 4,000人と推定されている。 出所:J・ド・フリース、A・ファン・デァ・ワウデ著、大西吉之・杉浦未樹訳『最初の近代経済 オラ ンダ経済の成功・失敗と持続力 1500-1815』、p.385引用表、名古屋大学出版会、2009。 |

オランダの船員就業数の推移は、おおむね推定とみられるが、1610年33000人(15歳以上の男子の8パーセントに相当)、1630年46000人、1680年50000人、1725年49500人、1770年44500人となっている。それによれば、17世紀半ばの3次にわたるイギリス戦争にもかかわらず、その後の1680年頃が最多となっている。商船船員にあっては、一般商船は20000人強でもって推移するが、東インド会社が1720年には11000人を数えるまでになる。また、漁船船員にあってはイギリス戦争の影響が大きかったとはいえず、1680年頃から一般漁船は減少するものの、捕鯨船はその減少を上回って増加している。

それらのうち、オランダ生まれの船員数についても推定があり、最大37600人と最小32250人のあいだとされており、オランダにあっては外国人船員を常に雇用しなければ、船員不足に陥ることになっていた。なお、海軍では士官はほぼオランダ生まれであったが、その他兵士は80パーセントにとどまったという。陸軍では、主としてドイツの海岸部から集められた、傭兵によって編成された。

アムステルダムで登録してオランダ船に乗った外国人数は、時代は下るが、「18世紀初めには外国人が2112人で24パーセント、19世紀前半には2669人で24パーセントと比率は変わらない。その中でのスカンジナビアとバルト海諸国の出身者は、18世紀には64パーセントであったけれど、19世紀には14パーセントと減少したのに対し、ドイツ人が34パーセントから73パーセントと上昇している。それは出身国の海運業が興隆したので、出稼ぎ船員は彼らの母国に戻ったことも主たる要因である」とされる(田口前同、p.155)。

イギリス人も3000人はいたとされ、周知のように、はじめてのオランダ船となったリーフデ号(約300トン、旧エラスムス号)が、1600年4月に臼杵湾に漂着する。その航海長ウィリアム・アダムズ(三浦按針、1564-1620)はイギリス人であった。また、オランダ東インド会社の日本商館付医員フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト(1796-1866)はドイツ人であった。当時、ロシア艦隊がオランダに寄港すると、多数の脱船者が出て、オランダ船に潜り込んだという。

▼東インド会社の船員募集の困難、その打開▼

東インド会社は、船員になれば一旗揚げられるという期待を振りまくことはできたとしても、イースト・インディアマンの航海やアジアでの生活は評判が悪かった。誇りある根っからのオランダ人船員からすれば、東インド会社船に乗ることは「恥」であった。

そのため、東インド会社に雇われるのは訳あり人間ばかりであった。東インド会社は町から物乞いや失業者を一掃したものの、東インド会社にとって船員や兵士のリクルートはそれほど容易ではなかった。船員募集は商船や漁船などと競合した。オランダ人がえられなければ外国人によって補充するしかなかった。

東インド会社の従業員は、その全期間でみると、水兵の40パーセント、陸兵の60パーセントが外国人であった。この外国人雇用比率は、1630年代40パーセントから1660年代50パーセントにまで高まった。しかし、17世紀末、オランダに雇用機会の減少が起きたことで、オランダ人の比率が50-70パーセントになることあったが、それ一時的であった。18世紀、水兵と陸兵の募集人数の増加によって補充不足となり、国内では供給しきれず、その多くを外国人、ドイツ人をはじめ、スカンジナビア人、デンマーク人に依存することとなった。18世紀半ばには、外国人雇用比率は70-90パーセントを維持した。

オランダ東インド会社の船と乗組員は最上級のものとはされていない。代船建造の費用を惜しんで、老い朽ちた・水洩れのする船を就役させていた。また、士官のうちには老衰した者がまじっていた。オランダ生まれの船員は優秀であったとされるが、外国人船員は船内紀律を守ることがなく、能率に欠くるところがあった。

18世紀になると、オランダ東インド会社船の船員補充は困難を極めたようで、アジア人の採用は禁止されていたにもかかわらず、1750年以降有名無実となった。その結果、会社消滅寸前の1792年に喜望峰に立ち寄った会社船の水夫は、ヨーロッパ人579人、中国人504人、インド人233人、ジャワ人101人という構成になっていたという。

彼らのなかでも、兵士の募集は船員より、さらに困難であった。そのため人さらいが起きた。船員や兵士の多くは、「誘拐斡旋業者」によって、会社に供給された。彼らは誘拐斡旋者から高利の前借りをしていた。

杉浦未樹氏は、東・西インドに行くオランダ船に乗る水夫や水兵のリクルートに、「魂売り(ceel verkopers)」と呼ばれた斡旋業者が、次のように介在していたという。

「東西インド渡りは、浮浪者、犯罪者、破産者の『最後の手段』であった。『魂売り』とは、こうした者に職をみつけ、東西インド会社から払われる給料を担保とする専用の借用証書(これが魂〔ceel〕と呼ばれる)と引き換えに、出発までの滞在と航海準備を世話する者であったが、その有り様はほとんど人身売買に近かった。

航海から戻ったり、職を探しに流れ込んだ者を、みずから経営する港の歓楽街の宿屋・娼家・居酒屋で酒や娯楽に誘い、借金をつくらせたあげく証書を結び、その後は逃亡しないように屋根裏や地下室に豆スープ1杯の粗末な食事を与えて監禁した。しかし、このような誘拐じみたやり方も正当な投資活動とみなされ、その借用証書は長期債権に等しく、専用の売買市場まで発達していた。

また、実際、親戚も資金もなく流人した者も、このようにして都市内に定住できるだけの資金をつくることができた。

18世紀初めに、乗ってきた河行船の舵手にだまされて、[アムステルダム飾り窓地区の]ゼーダイクの『魂売り』夫婦に引き取られたドイツ出身の17歳の少年の例でも、29カ月に及ぶ厳しい航海と戦闘から戻ってきた少年に対して、『身内同然に涙を流さんばかりに』迎え入れた夫婦が手渡したのは、300ギルダー貯まったはずの給料のうち60ギルダーだけであった。

しかし、少年は夫婦がつぎの職をみつけるまで、文句もいわずに束の間の歓楽街生活を満喫した。そして、その後5年間商船勤務を繰り返し、さらに7年近く東インドに滞在した後にようやくまとまった金を貯め、アムステルダムに定住し世帯をもったという」(以上、同稿「近世アムステルダムの都市拡大と社会空間」『港町の世界史2 港町のトポグラフィー』、p.315-6、青木書店、2006)。

こうした悪質な船員斡旋業者は、イギリスではcrimpsと呼ばれた。近代日本でも、ボーレンと呼ばれた船員斡旋業者がいた。それらについては、e-Book【帆船の社会史】、Webページ【船員口入れ業と船内高利貸制】を参照されたい。

なお、船員のリクルートとは直接の関係はないが、オランダでは女性の勤め先が限られていたことから、男装して植民地渡りの水夫や水兵になろうとした女性が、かなり多数いたという。17世紀、少なくとも90例が記録されている。

J・ド・フリース、A・ファン・デァ・ワウデ氏は、オランダの、「魂売り」あるいは「人売り」の仕組みについて、次のように紹介している。

それらのうち、オランダ生まれの船員数についても推定があり、最大37600人と最小32250人のあいだとされており、オランダにあっては外国人船員を常に雇用しなければ、船員不足に陥ることになっていた。なお、海軍では士官はほぼオランダ生まれであったが、その他兵士は80パーセントにとどまったという。陸軍では、主としてドイツの海岸部から集められた、傭兵によって編成された。

アムステルダムで登録してオランダ船に乗った外国人数は、時代は下るが、「18世紀初めには外国人が2112人で24パーセント、19世紀前半には2669人で24パーセントと比率は変わらない。その中でのスカンジナビアとバルト海諸国の出身者は、18世紀には64パーセントであったけれど、19世紀には14パーセントと減少したのに対し、ドイツ人が34パーセントから73パーセントと上昇している。それは出身国の海運業が興隆したので、出稼ぎ船員は彼らの母国に戻ったことも主たる要因である」とされる(田口前同、p.155)。

イギリス人も3000人はいたとされ、周知のように、はじめてのオランダ船となったリーフデ号(約300トン、旧エラスムス号)が、1600年4月に臼杵湾に漂着する。その航海長ウィリアム・アダムズ(三浦按針、1564-1620)はイギリス人であった。また、オランダ東インド会社の日本商館付医員フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト(1796-1866)はドイツ人であった。当時、ロシア艦隊がオランダに寄港すると、多数の脱船者が出て、オランダ船に潜り込んだという。

▼東インド会社の船員募集の困難、その打開▼

東インド会社は、船員になれば一旗揚げられるという期待を振りまくことはできたとしても、イースト・インディアマンの航海やアジアでの生活は評判が悪かった。誇りある根っからのオランダ人船員からすれば、東インド会社船に乗ることは「恥」であった。

そのため、東インド会社に雇われるのは訳あり人間ばかりであった。東インド会社は町から物乞いや失業者を一掃したものの、東インド会社にとって船員や兵士のリクルートはそれほど容易ではなかった。船員募集は商船や漁船などと競合した。オランダ人がえられなければ外国人によって補充するしかなかった。

|

|

| ヤン・ルイケン画、17世紀 アムステルダム歴史博物館蔵 |

J.プリンス画、1800 |

オランダ東インド会社の船と乗組員は最上級のものとはされていない。代船建造の費用を惜しんで、老い朽ちた・水洩れのする船を就役させていた。また、士官のうちには老衰した者がまじっていた。オランダ生まれの船員は優秀であったとされるが、外国人船員は船内紀律を守ることがなく、能率に欠くるところがあった。

18世紀になると、オランダ東インド会社船の船員補充は困難を極めたようで、アジア人の採用は禁止されていたにもかかわらず、1750年以降有名無実となった。その結果、会社消滅寸前の1792年に喜望峰に立ち寄った会社船の水夫は、ヨーロッパ人579人、中国人504人、インド人233人、ジャワ人101人という構成になっていたという。

彼らのなかでも、兵士の募集は船員より、さらに困難であった。そのため人さらいが起きた。船員や兵士の多くは、「誘拐斡旋業者」によって、会社に供給された。彼らは誘拐斡旋者から高利の前借りをしていた。

杉浦未樹氏は、東・西インドに行くオランダ船に乗る水夫や水兵のリクルートに、「魂売り(ceel verkopers)」と呼ばれた斡旋業者が、次のように介在していたという。

「東西インド渡りは、浮浪者、犯罪者、破産者の『最後の手段』であった。『魂売り』とは、こうした者に職をみつけ、東西インド会社から払われる給料を担保とする専用の借用証書(これが魂〔ceel〕と呼ばれる)と引き換えに、出発までの滞在と航海準備を世話する者であったが、その有り様はほとんど人身売買に近かった。

航海から戻ったり、職を探しに流れ込んだ者を、みずから経営する港の歓楽街の宿屋・娼家・居酒屋で酒や娯楽に誘い、借金をつくらせたあげく証書を結び、その後は逃亡しないように屋根裏や地下室に豆スープ1杯の粗末な食事を与えて監禁した。しかし、このような誘拐じみたやり方も正当な投資活動とみなされ、その借用証書は長期債権に等しく、専用の売買市場まで発達していた。

また、実際、親戚も資金もなく流人した者も、このようにして都市内に定住できるだけの資金をつくることができた。

18世紀初めに、乗ってきた河行船の舵手にだまされて、[アムステルダム飾り窓地区の]ゼーダイクの『魂売り』夫婦に引き取られたドイツ出身の17歳の少年の例でも、29カ月に及ぶ厳しい航海と戦闘から戻ってきた少年に対して、『身内同然に涙を流さんばかりに』迎え入れた夫婦が手渡したのは、300ギルダー貯まったはずの給料のうち60ギルダーだけであった。

しかし、少年は夫婦がつぎの職をみつけるまで、文句もいわずに束の間の歓楽街生活を満喫した。そして、その後5年間商船勤務を繰り返し、さらに7年近く東インドに滞在した後にようやくまとまった金を貯め、アムステルダムに定住し世帯をもったという」(以上、同稿「近世アムステルダムの都市拡大と社会空間」『港町の世界史2 港町のトポグラフィー』、p.315-6、青木書店、2006)。

こうした悪質な船員斡旋業者は、イギリスではcrimpsと呼ばれた。近代日本でも、ボーレンと呼ばれた船員斡旋業者がいた。それらについては、e-Book【帆船の社会史】、Webページ【船員口入れ業と船内高利貸制】を参照されたい。

なお、船員のリクルートとは直接の関係はないが、オランダでは女性の勤め先が限られていたことから、男装して植民地渡りの水夫や水兵になろうとした女性が、かなり多数いたという。17世紀、少なくとも90例が記録されている。

J・ド・フリース、A・ファン・デァ・ワウデ氏は、オランダの、「魂売り」あるいは「人売り」の仕組みについて、次のように紹介している。

| |

| 悪名高き「人売り」は、主に女性の職業であった。彼女たちは、海運業と関わりを持つ夫その他の男性親類縁者とともに、募集の日まで新人を呼び込み、これを養った。その日が来ると、新人は2か月分の給与を先に受け取った。この「手付け金 handgeld」は、兵士や一般船員の場合で18-24ギルダー程度あったが、人売りが数週間にわたって提供したサービスの代金に消えた。たいていの場合、手付け金では代金を支払いきれなかった。新人にかかった経費は、一般に給与の前借り分を大幅に超えていた。(信用貸しの限度を守るといったことに慣れていない)新人が食事、酒、女、船上の私物箱に入れる中身の購入に好きなだけ金を使ってもらうのが、つまるところ人売りの目的であった。 残る負債を人売りに返済するため、新人は東インド会社と譲渡証書 transportbrief の契約を交わすことができた。これは、将来の収入(もちろん最初の2か月分の給与を除く)で保証した約束手形である。負債の大きさにもよるが(一般船員で限度額は150ギルダー、有能な船員[専門用語で有能船員のことであろう]であれば200ギルダー)、負債者が証書に示された総額を稼いだ旨の通知が東インド会社の帳簿係に届けば、譲渡証書の所有者は帳簿係に同証書を示して、支払いを求めることができた。 人売りは、通常豊かな資金を持つ人間の商売ではなく、また債務証書を持っていても、数年間も支払いを待ったり、負債者の死亡で全額が支払われないままに終わる可能性があった。そのため人売りは、譲渡証書の買い手である、いわゆる「債権買い取り業者[直訳では、魂の買取人]zielkoper」に救いを求めた。この場合、オランダ語の「Ziel 魂」は、「ceel(この債務証書のような「捺印された証書」を意味する「Cedeel」が訛った言葉)」に近い意味がある。買い取り業者は譲渡証書を割り引いて買い取り、こうして労働者リクルート事業への融資とリスクの引き受けをおこなった。こうした金融業者は、そもそも人売りと取引関係にあった商店主や小売商であった。しかし、人売りの成功者たちも割引業務に参入し、1660年以降は少数からなる彼女ら―すべて女性―が支配するに至った。 同事業の射程は、東インド会社の労働需要と外国人依存度が高まるにつれ、18世紀に拡大した。同世紀には、譲渡証書の割引業務における女性の独占的地位に陰りがみられるようになった。その理由は、おそらく事業に必要な資本の規模が大きくなった点にある。代わって、東インド会社の元航海士や同社と関わりのある商人が事業を押さえた。リスクは常に大きかった。加えて、1740年以降に東インド会社被雇用者の死亡率が高まったことが、割引業者の大量倒産に至った原因であった可能性がある。 同事業の多くを握っていたアムステルダムの人売り、アントニー・カールステンス Antony Carstens が1777年に破産すると、リクルート制度そのものが崩壊の危機にさらされた。アムステルダムやロッテルダムを除くと、小さな下宿屋は、もはや事業資金を提供する割引業者をみつけられなくなった。そのため、東インド会社の各支部は、自ら作成した譲渡証書の買い手として介入せざるを得なかった。ゼーラント支部だけでも、1783-89年に3839通の譲渡証書を購入し、「満期時には」70万ギルダー[1通当たり180ギルダー]近くになる証書に33万5500ギルダーを支払った。その数字は、同事業のリスク―および会社の船やアジアの居留地で働く労働者たちが被るリスク―の大きさを示している。 |

| 出所:J・ド・フリース、A・ファン・デァ・ワウデ著、大西吉之・杉浦未樹訳『最初の近代経済 オランダ経済の成功・失敗と持続力 1500-1815』、p.606-7、名古屋大学出版会、2009。 |

▼オランダの船長、高所得の大市民の一角▼

オランダ船の賃金、その他手当の額やその変化について、全くといって良いほど情報に接しない。断片的に、東インド会社の勤務員の任期は、船員は3年(1658年から下位の者も5年)、他の職員は5年であった。水兵や陸兵の給料は、設立後約2世紀のあいだ変わらなかったとされ、月額は9グルデンから11グルデンであり、下士官は18グルデンから20グルデン、舵取りは50グルデン、船長は60-80グルデンであった。オランダの内陸部や後背地のドイツからきた兵士にとって、東インド会社の賃金は魅力的であった。

ホラント州政府(16都市)は、1742年年収が600ギルダーを超える世帯に所得税を課税しようとしたが、すぐに撤廃する。そのとき課税対象者を洗い出した史料が残存するという。課税対象者は24677世帯、非対象者92473世帯であった。

J・ド・フリースとA・ファン・デァ・ワウデ氏は、そのうちから、ある職業従事者の所得総額が10万ギルダーを超える職業世帯を選び出して分析している。それに該当する職業は60あり、またその世帯数は16562で、それは世帯総数の67パーセントであった。それら職業世帯の課税所得合計は3384万ギルダーであり、それは所得総額の79パーセントに当たり、1世帯当たりの平均所得額は2045ギルダーとなったという。なぜ、10万ギルダーを超える職業に限って選び出したのか、その根拠は曖昧である。

それはともかく、船長という職業が抽出されており、その課税対象世帯数は369である。その船長の世帯の数としては第9位の数となっている。船長の平均所得額は974ギルダーとなっており、平均所得額2045ギルダーの2分の1にとどまる。なお、世帯数と平均所得額は、第1位は不労所得者(ランチェ)で3567世帯2415ギルダー、第2位は商人で1606世帯で3969ギルダー、第3位はパン屋で885世帯873ギルダーとなっている。

その時代におけるホラント州の都市住民を、年収の額からみた構成は、次のようにとなっていた。

オランダ船の賃金、その他手当の額やその変化について、全くといって良いほど情報に接しない。断片的に、東インド会社の勤務員の任期は、船員は3年(1658年から下位の者も5年)、他の職員は5年であった。水兵や陸兵の給料は、設立後約2世紀のあいだ変わらなかったとされ、月額は9グルデンから11グルデンであり、下士官は18グルデンから20グルデン、舵取りは50グルデン、船長は60-80グルデンであった。オランダの内陸部や後背地のドイツからきた兵士にとって、東インド会社の賃金は魅力的であった。

ホラント州政府(16都市)は、1742年年収が600ギルダーを超える世帯に所得税を課税しようとしたが、すぐに撤廃する。そのとき課税対象者を洗い出した史料が残存するという。課税対象者は24677世帯、非対象者92473世帯であった。

J・ド・フリースとA・ファン・デァ・ワウデ氏は、そのうちから、ある職業従事者の所得総額が10万ギルダーを超える職業世帯を選び出して分析している。それに該当する職業は60あり、またその世帯数は16562で、それは世帯総数の67パーセントであった。それら職業世帯の課税所得合計は3384万ギルダーであり、それは所得総額の79パーセントに当たり、1世帯当たりの平均所得額は2045ギルダーとなったという。なぜ、10万ギルダーを超える職業に限って選び出したのか、その根拠は曖昧である。

それはともかく、船長という職業が抽出されており、その課税対象世帯数は369である。その船長の世帯の数としては第9位の数となっている。船長の平均所得額は974ギルダーとなっており、平均所得額2045ギルダーの2分の1にとどまる。なお、世帯数と平均所得額は、第1位は不労所得者(ランチェ)で3567世帯2415ギルダー、第2位は商人で1606世帯で3969ギルダー、第3位はパン屋で885世帯873ギルダーとなっている。

その時代におけるホラント州の都市住民を、年収の額からみた構成は、次のようにとなっていた。

| |

|

|

| |

|

1000ギルダー以上 6-8パーセント 600-1000ギルダー 12-14パーセント |

| |

|

500ギルダー以上 8パーセント 400ギルダー以上 12パーセント 350ギルダー以上 15パーセント |

| |

|

300-350ギルダー |

| |

|

200-300ギルダー |

| 前同、p.536 |

内航船船長は小市民の上位グループ(500-600ギルダー)に属しているという説明がある。その上で、年収が600-1000ギルダーという大市民の下位グループのなかに、船長がパン屋や薬屋、外科医、宿屋の主人、大工などともに属しているともする。しかもその船長は内航船船長であるとしている。それを文字通り受け取れば、内航船船長は小市民と大市民との境界に位置していたこととな

▼オランダ船の食事、壊血病、高い死亡率▼

オランダ船の一般船員の食事は、フランス人の報告によれば「質素なもので、魚と燕麦の引き割りが通常のメニューだが、特別食の船長の皿には一切れのチーズか、2-3年物の塩漬け牛肉が付く。それに少量のビールだが、特別な時に少々のジェネフェル(オランダ・ジン)が出される」。

「別の資料によると、食事内容はもう少し上等になり、パン・バターが添えられて塩漬け牛肉、タラも出てくるが、基本的にはこれで大男の彼らが労働できるだろかとも思う位に質素である。ただ、味つけしない魚(表現に疑問がある)を毎日ドッサリ食べるところが活力源だろうか」とある(以上、田口前同、p.147)。

ビスケット・塩漬肉・塩魚を主とする食事が、壊血病になるおそれがあることは熟知されていたが、北ヨーロッパの船主はスペイン人やイタリア人のような食事を取り入れようもしなかったし、船員にあっても日頃食べ慣れた食べ物を断念させられるくらいならば、壊血病にかかつた方がましだと言い張った。

オランダ東インド会社船の水夫の1週間分の食料表がある。船用ビスケット2.5キログラム、チーズ0.5キログラム、バター0.3キログラム、塩牛肉7.5キログラム、ビール8.4リットル、ブランデー少々、そのほかに干魚(多分タラ)、大麦、豆類、油、マスタード、酢と水。ただ、食材は虫に食われて減量し、水は腐っていた。彼らの食事は10人くらいのグループごとに行われ、大皿に盛られた食べ物を、各自が大さじで食べていた。

また、別の文献では、塩漬肉はイギリス海軍の1週6ポンドより少ない1週間(肉食日3日)に2と1/4ポンドしか支給されていなかった。この違いは、オランダ人らしく魚・バター・豌豆(エンドウ豆)、煮立てた大麦またはオートミールによって、充分埋めあわされていた。東インド海域における航海では塩魚は用いられず、豌豆と米に少量の食肉を混ぜたものが食事となったとある。

東インド会社船の船内給食は良い方だとされているので、競争相手の多いアムステルダムの船などではほとんど通用しないとみられている。しかし、1680-85年オランダ東インド会社に勤務したドイツ人船医クリストフー・フリックによれば、「牛肉および豚肉は、5年も6年も塩のなかに漬けられていて物すごい塩辛さで、いざ料理するときには約3分の1の目方を削りおとす始末であった。ビールは腐らない限りまず普通の品質である。

だが、乗った船がセント・ポールの巨岩に到達するまでに、ビール・ブランデー・煙草・チーズは殆んどなくなってしまった。かくて、乗組員は海水のごとく塩辛いベーコン・半煮えの変色豌豆・べとべとの漆喰のような粥および悪臭を放つ水を飲食として、生きて行くように仕向けられていた。しかも、これとても決して豊富に給与されたわけでなかった」(フェイル前同、p.192)。

東インド会社船では上級幹部の壊血病患者は少なかった。それは多分、一般船員との食事内容の違いによるとされる。大型で設備の整ったインディアマンにおいては、士官や旅客にはテーブル・クロスを敷いたテーブルで、相応の食器類を使って、品数も毎食10皿は供食されており、陸上とは見劣りしなかった。また、後部甲板では、野菜を植え、山羊・豚などを飼育し、ハムまで作っていた。新鮮な魚が獲れても、上級者からの順で食べたからとされる。

こうした不備きわまる食事に加えて、乗組員(東インド会社船では乗客)が過剰に乗組んでいるので、船内は不潔・劣悪な通風という悪条件がかさなった。そのために、水腫・赤痢・壊血病の患者が多数発生して、船は病院となってしまった。ある船では、セント・ポールの巨岩から喜望峰までのあいだで船内に天然痘が発生し、それに壊血病が加わって、乗組員のうち老人たちの生命を奪いとった。

東インド会社船はおおむね喜望峰に寄港して、水と食料品、サラダ用生菜・キャベツ・カブラ・キューリなどを補給していた。それにもかかわらず壊血病による死亡はなくならなかった。

オランダは海上交易において大躍進をとげたけれども、それは船員の多大の苦難と生命とを犠牲にしてあがなわれたものであった。それを、17世紀にあってはいずれの海運国も非難できるものではなかった。

▼オランダの黄金時代、イギリスとの戦争▼

17世紀は「オランダの黄金時代」といわれ、世界に冠たる海上交易帝国を築いたとされるが、同じようにスペインに立ち向かってきたイギリスも、オランダに僅差で追随しつつあった。そのため、世界の海上交易覇権をめぐる争いが17世紀後半から展開されることとなるが、それはオランダの海上交易覇権に対する攻撃のはじまりであり、その凋落のはじまりとなった。特に、フランスはオランダを併呑しようとかかってくる。

1651年、オランダ加盟州の全権代表が参加する大会議において、王朝をもくろむオランニェ家排除を決議され、またイギリスのオリバー・クロムウェル(護国卿1653-1658)の革命政権が承認されると、イギリスはオランダとの統合が利益になると判断して、大代表を送ってくる。それが不調に終わると、イギリスは同年航海条例を発令して、オランダの海上覇権を奪いにかかる。オランダも使節団を派遣して、その撤回と「航海と交易の自由」の原則の確認を求めるが拒否される。

イギリスの航海条例は一言でいえば自国貨自国船主義である。イギリスでは、14世紀以来交易品を自国船に積み取らせ政策が取られてきた。しかし、17世紀オランダが中継交易によって海上交易覇権を握ると、それに対抗する政策が求められた。1651年航海条例は、ヨーロッパ以外の国からイギリスおよびその植民地への輸入はすべてイギリス船による、またヨーロッパからの輸入もイギリス船か商品の生産国または積み出し国の船によると定めた。

1652-54年の第1次イギリス戦争(イギリスでいう英蘭戦争)が起こる。この戦争は宣戦布告のなく、オランダのトロンプ提督の艦隊がイギリス海域内においてブレーク提督(1599-1657)の艦隊に敬礼しなかったことで、それらがドーヴァー沖で衝突したことではじまる。1653年、イギリス艦隊140隻がオランダ沿岸を封鎖し、テル・ヘイデの海戦でオランダに大きな損害を与える。和平交渉が始まり、1654年ウエストミンスター条約が結ばれる。しかし、航海条例の撤回など両国間の懸案は何も解決されない。

第1次イギリス戦争が起きると、オランダの商船や漁船は出航することできなくなり、出航すれば、英仏海峡においてイギリス艦船に拿捕された。拿捕された数は800-1000隻ともされ、それを200トンクラスのフライトとすると16-20万トンに及ぶ。イギリスは拿捕船をイギリス艦船に組み入れて海事力を増強させる。オランダは連邦あるいは合州国であるため、その艦隊は寄せ積めにすぎなかった。

1660年イギリスは王政復古するが、航海条例は再確認され、1663年からはさらに厳しくなる。1664年、イギリスが西アフリカ・ギニア沿岸にある要塞を攻略するが、オランダはそれを奪回する。また、オランダのアメリカ植民地であるニーウ・アムステルダムを、イギリスが占領してニューヨークとする。他方、イギリス人の入植地であったスリナムを、オランダが占領する。そこで、オランダは宣戦を布告して、1665-67年の第2次イギリス戦争が起きる。

適用を部分的に緩める。他方、オランダは北アメリカ植民地を最終的に放棄しただけで、ほかの植民地はほぼ現状を維持することとなった。

▼17世紀後半、イギリスとフランスに挟撃される▼

フランスでは、1661年からルイ14世(太陽王、在位1643-1715)の親政が始まり、ジャン・バチスト・コルベール(財務総監、1619-83)はオランダを当面最大の敵とみなして、コルベルティスムと呼ばれる重商主義的な経済政策を実施する。オランダの大宗輸出品である毛織物に対して禁止関税を導入して打撃を与える。オランダは、イギリスなどと同盟を結んで対抗する。

しかし、1670年になるとフランスとイギリスとが同盟して、オランダに対抗してくるようになる。1672年は、オランダにとって「災厄の年」と呼ばれ、フランスとイギリスとが相次いでオランダに宣戦布告して、海と陸から同時に攻撃してくる。1672-74年の第3次イギリス戦争と、1672-76年のフランス戦争である。

1672年、フランスとイギリスの連合艦隊146隻はオランダ上陸をめざして結集するが、サフォーク沖でロイテル提督のオランダ艦隊の奇襲にあい、大きな打撃を受ける。翌年にも、ロイテルはスヘルデ河口で1週間にわたって戦い、フランスとイギリスの連合艦隊を撃破する。

オランダは、この第3次イギリス戦争で初めて優位に立つことができた。イギリスはオランダと、1674年ウェストミンスター条約を単独で結んで講和するが、イギリスの主張はほとんど認められず、大筋では戦前の関係に戻った。オランダは、海上での被害を食い止めるために、すべての港において船舶の出港を禁止する措置をとった。それにより、海上交易は麻痺状態に陥り、漁業も思うにまかせず、オランダ経済は深刻な影響を受け、民衆は経済的困窮に陥った。

他方、フランス戦争にあっては、1672年アムステルダムが陥落するおそれがあったが、オランダは得意の浸水作戦で阻止する。1673年になるとオランダ軍は態勢を立て直して攻勢に出る。また、スペインやオーストリアなどとハーグ同盟を結んで、フランス側についていたドイツの領邦を次々と引き離す。

1678年、イギリス、スペインなども加わって、オランダとフランスのあいだでネイメーヘン条約が成立する。オランダはすべての領土を回復し、1667年のコルベールの禁止関税を1664年の線まで引き下げさせることにも成功する。ただ、1676年ロイテル提督がシチリア沖でフランス海軍と遭遇して戦死、オランダ海軍の英雄時代は終わる。

これらの戦争は、ルイ14世の領土拡張戦争にイギリスが連動した戦争であり、この段階ではオランダはそれらの圧力を何とか食い止めることに成功した。しかし、オランダはその海上覇権を破壊しようとして襲ってくるイギリスとフランスに海陸から挟撃されるという、過去のスペインの同じような立場におかれることとなった。それはオランダの黄金時代の終わりを告げるものとなる。

オランダはフランスとの戦争に当たって、オランニェ公ウィレム3世(1650-1702)を担ぎ出す。彼の声望は国家存亡の危機を乗り切ったことで高まる。1675年には5つの州の州総督となり、再び王朝の野望が頭をもたげてくる。

ルイ14世は北方への領土拡張という野望を諦めておらず、ファルツ継承戦争(後にウィリアム王戦争にも発展)をはじめていた。フランスは露骨な保護政策を実施して、1688年にはオランダの商品には高率の関税が課せられ、オランダの商船はフランスの港で拿捕されるといった状況になった。

イングランドの国王ジェームズ2世(在位1685-88)はカトリックを公認させようと画策し、フランスに接近していた。そのジェームズ2世の長女メアリは、何とウィレム3世と結婚していた。そうした状況のもとで、イギリスの反国王派がウィレム3世に遠征を求めてくる。

1688年秋、ウィレム3世はアムステルダムの援助を取り付けて、戦列艦など63隻、騎兵・歩兵約1万5000人、馬6000-7000頭、輸送船・上陸用漁船など約400隻、乗組員・水夫約1万9000人、総費用約730万グルデンという大遠征部隊を編成する。その規模は奇しくも100年前のスペインのアルマダ(無敵艦隊)を遥かに上回るものであった。

オランダのアルマダは、ロッテルダムに近いヘレフットスライス港から出帆して、イギリス南部のデヴォンシャーのトーベイ湾に無事上陸する。ウィレムはロンドンに無血入域して、翌1689年にオレンジ公ウィリアム3世(在位1689-1702)として即位して、メアリ(在位1689-1694)とともにイギリスの共同統治者となる。この出来事は名誉革命などといわれるが、オランダにあっては内紛を利用したイギリス乗っ取りであり、イギリスの反国王派にあっては外国軍隊の威圧を借りたクーデターであった。

1697年レイスウェイク条約が成立して、ウィレムはイングランド国王として承認される。ここ半世紀にわたって紛争を繰り返してきたオランダとイギリスとが同盟国となったわけであるが、それを境にして大いなる経済成長を遂げたのはイギリスであった。18世紀はイギリスの「黄金の世紀」となる。

▼フランスの属国を経て、オランダ王国となる▼

18世紀、スペイン継承戦争やオーストリア継承戦争、七年戦争の際、オランダはイギリスの同盟国としてフランスやスペインと戦う。しかし、アメリカ独立戦争がはじまり、1778年フランスがアメリカの独立を承認すると、イギリスとのあいだで戦端が開かれる。オランダはイギリスから援軍を求められるが断る。イギリスは、アムステルダムが密交易によりアメリカを助けていることを知り、オランダの西インド交易に圧力を加える。

1780年になると、イギリスはオランダに宣戦布告し、第4次イギリス戦争が起きる。イギリスは西インドのオランダ植民地やセイロンを攻撃、東インド帰りの船舶をあいついで拿捕し、オランダに甚大な被害を与える。1784年、パリ条約で戦争は終結するが、オランダはインド大陸南端にある最後の交易拠点ナーガバッティナムをイギリスに割譲し、マルク諸島もイギリス人に開放する。こうして、オランダの海外政策の破局は明らかとなる。

第4次イギリス戦争がはじまると、オランニェ派・都市貴族派と愛国派との対立が激しくなる。愛国派が低地地方南部に亡命して、フランス革命派と合流するようになる。1793年、フランス国民公会(革命議会)がイギリスとオランダに宣戦を布告する。フランス革命軍は低地地方を侵攻して、1795年アムステルダムに入り、オランダ全土を制圧するにいたる。

これに呼応して、愛国者派によるバタフィア共和国が誕生して、約200年にわたったオランダ共和国は終わる。バタフィア共和国は、形式的には独立の共和国であるが、フランスの属国であることは明らかであった。このバタフィア共和国にイギリスは宣戦布告してくる。これにより、オランダの多くの植民地では混乱が続き、オランダの植民地はイギリスの手に次々と奪われていく。

ナポレオン(在位1804-15)は皇帝に即位すると、1806年弟ルイ・ボナパルト(1778-1846)を国王として送り込んでくる。バタフィア共和国は霧散してホラント王国に移行する。このルイはナポレオンの命令を聞かなかい。また、ナポレオンはイギリスと他のヨーロッパ諸国との交易を遮断しようとして、1806年大陸封鎖令を出すが、オランダはイギリスと密交易を繰り返す。それに怒って、ナポレオンは1810年王国を廃止して、フランス帝国の直轄領とする。

ナポレオン戦争の時期、オランダの東インド植民地(インドネシア)は、フランスと敵対するイギリスによって1811-1816年にかけて一時占領されることとなる。また、フランスの属国となったとは知らずに、長崎の出島とアフリカ西海岸のエルミナ要塞は、オランダの旗を掲げていたという。

ナポレオン失脚後、1815年のウィーン会議でオランダは独立をとりもどし、現在にいたるオランダ王国が成立するが、この王国には現在のベルギーの領土もふくまれていた。1830年、ベルギーは反乱を起こして独立、翌年、両国の分離が正式に認められる。

▼18世紀、オランダ、海上覇権国から転落▼

18世紀、オランダ経済はみじめな姿をさらす。近隣のヨーロッパ諸国の経済発展やそれらの国々の輸入関税の引上げが、オランダの農業や工業から輸出生産物のはけ口を奪ってしまう。毛織物・絹織物工業などの不振はオランダの交易を縮小させる。その時期、オランダの交易商が儲かったのは、イギリスが交戦中で、オランダが中立国でいられた期間だったという。

17世紀末から、オランダ経済は金融と投機の役割がますます大きくなり、交易は「黄金の世紀」にみられた慎重で堅実な商いではなくなり、《風まかせの商い》となった。そして、それまでオランダを押し上げてきた諸条件が次々と崩れ、イギリス、フランスという二大強国に追い上げられて、海上覇権国の座から滑り落ちる。石坂昭雄氏の指摘(石坂前同、p.99-101)を要約、補足すれば、次のようにまとめられる。

オランダの衰退の第1の要因は、1660年代以降、西・南ヨーロッパの農業生産が回復し、さらに米やそば、とうもろこし、馬鈴薯といった新作物が普及したことで、穀物事情は好転する。18世紀には、イギリスが小麦輸出国となる。その結果、オランダが「母なる交易」としてきたバルト海ライ麦の輸出量は、18世紀前半には前世紀の約半分(年平均、1600-49年13.2万トン、50-99年11.2万トンに対して、1700-49年6.4万トン)に落ち込んでしまう。

第2の要因は、イギリスとフランスがオランダの船を自国市場から閉め出し、同時に自国の海運を保護・育成に努め、オランダの中継交易を圧迫していったことにある。イギリスは、1651年の第1次航海条例、1660年の第2次航海条例、1663年の指定市場法によって、イギリスおよびその植民地との交易から第三国船を締め出し、また砂糖、タバコなど主要な植民地産品の本国以外への輸出を禁じ、麻織物など外国産品の植民地への輸入を本国経由とした。

フランスも、イギリスと同じように外国人の植民地との取引を禁じ、また外国船による輸出入関税をフランス船の3倍に引き上げた。そして、フランスも1664年に東インド会社、西インド会社、1670年にレヴァント会社、北方会社といった特権株式会社を設立して、商人をはじめ王室、貴族、金融業者の遊休資金を動員して交易を拡げた。

第3の要因は、オランダの交易が中継交易に大きく傾斜してきたため、それからの脱却できなかったことにある。オランダは、毛織物やニシンといった自国産品を輸出する加工交易を行ってきたが、基本的にはバルト海やアメリカ、アジア大陸の産品の中継交易にあった。その担い手であり、都市の権力を握っていた商人たちは中継交易に傾斜して、自国産業の保護・育成には関心がなかった。

そのため、毛織物工業も国際競争に敗れて没落するにまかされ、また狭い国内市場に代わるべき数少ない移住植民地さえも放棄された。オランダはイギリスやフランスに対抗するにも有効な手段がなかったのである。しかし、アムステルダムの商品取扱量が一挙に低落したわけではないが、その地位はハンブルクの競争に脅かされていた。

18世紀、ヨーロッパにおける交易が梳毛毛織物と植民地産品を中心にして増大するなかで、オランダの比重は次第に低下する。18世紀後半には、オランダ商人は交易業から手を引いて金融業に転換し、利子生活者となってしまう。

オランダの商船隊の顧客はイギリスの航海条例にはじまって、オランダが戦争に陥るたびに中立諸国、1701-13年のスペイン王位継承戦争中はハンブルクやブレーメン、スカンディナヴィア諸国に奪われる。18世紀におけるイギリス海運の大きな発展はオランダ海運にとって致命的となった。

18世紀になると、オランダのニシン漁業はスコットランドとの激しい競争にさらされ、またフランスが自国のニシン漁船を保護しようとしたことで、オランダの塩漬けニシンが輸入規制を受けるようになる。オランダはバルト海諸国を塩漬けニシンの最大の売り込先としてきた。その輸入シェアは17世紀前半90パーセントにも及んでいたが、18世紀後半に入るとスコットランドやスウェーデン、ハンブルクに追い上げられて10パーセントに落ち込む。捕鯨も、18世紀後半になって、深刻な危機に陥る。

オランダの海運においても自らを破滅させる行動が平然と行われた。オランダでは「航海することと船を所有することとは別のことと考えられ、僅かな手数料を目当てに、外国の船にオランダの船の名義を貸して航行させるなどの事態も生じた。また、逆にオランダ船が競争相手の国の商品を運んだりした例もある。オランダの商業資本家達は、自国の産業や海運に投資しないで、イギリスやフランスに投資する例が18世紀後半には頻繁に見られる」(永積昭著『オランダ東インド会社』、p.197、近藤出版社、1971)。

▼若干のまとめ▼

17世紀は、オランダがスペインに次いで海上交易の覇権を握ったことから、オランダの「黄金の世紀」とされる。その繁栄の絶頂は17世紀の中ごろに達し、その世紀末から次第に衰退したとされる。それにしても、オランダの海上交易覇権の始期と終期を、いつにおくのか。

その始期を、いま仮に1602年の東インド会社の設立におくとしても、絶頂期とされる17世紀半ばには、イギリスが航海条例を発布したことで自由な交易は制約されはじめる。それをとれば海上交易覇権の期間は50年にもならない。17世紀末、オランダは国内外でイギリスやフランスに挟撃され、18世紀半ばにはフランス軍に領土を進攻される。それをとれば海上交易覇権の期間は150年ということになる。したがって、オランダの海上交易覇権の期間は、それほど長くなかったといえる。

それはさておき、オランダが海上交易の覇権を獲得するにいたった期間は、極めて短期間であったことは明らかであろう。それが短かったのは、まずオランダが長年にわたるバルト海交易支配を基盤として、南北ヨーロッパを結びつける中継交易を展開してきたことにある。そして、オランダがスペインからの独立戦争に勝利したことが、海上交易覇権の獲得に直結することになったことにある。

スペイン(ポルトガル)は世界史上はじめて海上交易覇権を構築したが、オランダはその覇権を浸食することによって、それを獲得した。そればかりか、オランダ人もスペイン人と同じようにアメリカやアフリカ、アジアで征服活動を行った。それにもかかわらず、オランダ人さらにイギリス人らは、コンキスタドール(征服者)といったラベルを貼られることはない。オランダ人に貼られるべきラベルとは何か。オランダ人が後発者として、先発者の利益を横取りしたことに注目すれば、インタセプター(横奪者)となろう。

小国のオランダが超大国のスペインに勝利し、海上交易覇権を獲得したことは、世界史のうえで一つの脅威であった。それによって、オランダは世界史上はじめて世界規模での中継交易を行うようになり、世界最大の交易国・海運国の名をほしいままにした。しかし、オランダは燃え尽き症候群に陥ったかにみえる。ただ中継交易とその利益に目がくらみ、次の目標に取り組む意欲を持ちえなかった。

イギリスやフランスが、オランダの中継交易を規制する政策とともに産業保護に乗り出して、輸入代替商品や輸出商品を生産、また海外に進出して現地の産品を直接輸入するようになると、オランダの中継交易は当然のように縮小することとなる。そうした成り行きに待つことなく、イギリスやフランスはオランダを積極的に圧迫する。それに対してオランダは八十年戦争でみせたような対抗力をもはや持ち合わせていない。

オランダの商人は世界規模での中継交易に終始して、部分的にはともかく、スペイン人と同じように、その資本を工業に投資しようはしなかった。また、その海外進出も香辛料など高価な植民地産品を中継するにとどまり、イギリスにみるような綿花や砂糖、タバコといった原材料を大量に輸入し、それを国民的規模で輸出商品として生産しようとはしなかった。

オランダの海上交易は、一方でバルト海交易にみるように嵩高の生活必需品を、他方で東インド交易にみるように多種少量の奢侈品を扱っていたが、いずれもそれら商品を遠隔地から買い付け、そして他に売り付けるという中継交易であった。それは古代からの中継交易の形態を超えるものではなかった。

ただ、オランダの中継交易が世界史上はじめて世界規模において展開され、そのことによって中継交易国が短期間ながら海上交易の覇権国になったという、いままでにない性格を持っていた。その海上交易覇権が短期に終わったのは、オランダという国が目先の利益に追われ、しかも成り上がった商人貴族が支配する連邦あるいは合州国であったことによろう。

何はともあれオランダ人は最後の世界規模での中継交易人であった。それは遠隔地商品を買い付けることを基本とした、古い形態の前近代交易を超えることがなかった。オランダの地位は、資本制工業において生産された自国の商品を売り払うことを基本とした、新しい形態の近代交易(生産者の直接交易)を推し進める、イギリスに取って代わられることとなる。

最後に、近世オランダは世界最大の交易国・海運国の名をほしいままにしたが、オランダ東インド会社につとに関心が寄せられるにとどまり、中小規模の本来的な海運業あるいは船主業ついての史料や分析に接しえない。また交易・海運の実務に関する研究は等閑視されてきた。その穴を埋めてくれるかのごとく、オランダの泥臭いバルト海交易を扱った、ミルヤ・ファン・ティーホフ著、玉木俊明・山本大丙訳『近世貿易の誕生-オランダの母なる貿易-』(知泉書館、2005)が翻訳されている。それをひもとき、補足としたい。

| る(以上、同著、大西吉之・杉浦未樹訳『最初の近代経済 オランダ経済の成功・失敗と持続力 1500-1815』、p.533-565、名古屋大学出版会、2009)。 ここでいう内航船船長とは、参考文献の脈略からみて、すでにみた沿海船(17世紀半ば450隻いたという、ハンブルクからルアンまでの40-80トン)の船長のことであろう。それでは、外洋船の船長はどうなるのか。いま上でみた東インド会社船の船長の月額給与だけをみれば、年収は1000ギルダーといったことになるが、その船長には様々な役得や稼ぎがあり、その額は月額を大きく上回ってはずである。 ホラント州政府の所得税には免税対象者がいた。それは高級将校や聖職者、教授、外国人などがそれであった。外洋船の船長や乗組員については非居住者であることから、免税対象者であったか、もしくは調査非対象者であったかにみえる。大市民の上位グループに属する中級将校、行政官、租税検査官の平均所得額が、それぞれ2941、2257、2100ギルダーとなっているのをみるき、外洋船の船長はそれらに近い額、あるいは内航船の船長の約2倍、課税対象者の平均所得額とほぼ同じの、2000ギルダーほどであったかに見える。 |

|

| そして物乞いの親子 ヤン・ステーン、1655、 アムステルダム国立美術館蔵 |

オランダ船の一般船員の食事は、フランス人の報告によれば「質素なもので、魚と燕麦の引き割りが通常のメニューだが、特別食の船長の皿には一切れのチーズか、2-3年物の塩漬け牛肉が付く。それに少量のビールだが、特別な時に少々のジェネフェル(オランダ・ジン)が出される」。

「別の資料によると、食事内容はもう少し上等になり、パン・バターが添えられて塩漬け牛肉、タラも出てくるが、基本的にはこれで大男の彼らが労働できるだろかとも思う位に質素である。ただ、味つけしない魚(表現に疑問がある)を毎日ドッサリ食べるところが活力源だろうか」とある(以上、田口前同、p.147)。

ビスケット・塩漬肉・塩魚を主とする食事が、壊血病になるおそれがあることは熟知されていたが、北ヨーロッパの船主はスペイン人やイタリア人のような食事を取り入れようもしなかったし、船員にあっても日頃食べ慣れた食べ物を断念させられるくらいならば、壊血病にかかつた方がましだと言い張った。

オランダ東インド会社船の水夫の1週間分の食料表がある。船用ビスケット2.5キログラム、チーズ0.5キログラム、バター0.3キログラム、塩牛肉7.5キログラム、ビール8.4リットル、ブランデー少々、そのほかに干魚(多分タラ)、大麦、豆類、油、マスタード、酢と水。ただ、食材は虫に食われて減量し、水は腐っていた。彼らの食事は10人くらいのグループごとに行われ、大皿に盛られた食べ物を、各自が大さじで食べていた。

また、別の文献では、塩漬肉はイギリス海軍の1週6ポンドより少ない1週間(肉食日3日)に2と1/4ポンドしか支給されていなかった。この違いは、オランダ人らしく魚・バター・豌豆(エンドウ豆)、煮立てた大麦またはオートミールによって、充分埋めあわされていた。東インド海域における航海では塩魚は用いられず、豌豆と米に少量の食肉を混ぜたものが食事となったとある。

東インド会社船の船内給食は良い方だとされているので、競争相手の多いアムステルダムの船などではほとんど通用しないとみられている。しかし、1680-85年オランダ東インド会社に勤務したドイツ人船医クリストフー・フリックによれば、「牛肉および豚肉は、5年も6年も塩のなかに漬けられていて物すごい塩辛さで、いざ料理するときには約3分の1の目方を削りおとす始末であった。ビールは腐らない限りまず普通の品質である。

だが、乗った船がセント・ポールの巨岩に到達するまでに、ビール・ブランデー・煙草・チーズは殆んどなくなってしまった。かくて、乗組員は海水のごとく塩辛いベーコン・半煮えの変色豌豆・べとべとの漆喰のような粥および悪臭を放つ水を飲食として、生きて行くように仕向けられていた。しかも、これとても決して豊富に給与されたわけでなかった」(フェイル前同、p.192)。

東インド会社船では上級幹部の壊血病患者は少なかった。それは多分、一般船員との食事内容の違いによるとされる。大型で設備の整ったインディアマンにおいては、士官や旅客にはテーブル・クロスを敷いたテーブルで、相応の食器類を使って、品数も毎食10皿は供食されており、陸上とは見劣りしなかった。また、後部甲板では、野菜を植え、山羊・豚などを飼育し、ハムまで作っていた。新鮮な魚が獲れても、上級者からの順で食べたからとされる。

こうした不備きわまる食事に加えて、乗組員(東インド会社船では乗客)が過剰に乗組んでいるので、船内は不潔・劣悪な通風という悪条件がかさなった。そのために、水腫・赤痢・壊血病の患者が多数発生して、船は病院となってしまった。ある船では、セント・ポールの巨岩から喜望峰までのあいだで船内に天然痘が発生し、それに壊血病が加わって、乗組員のうち老人たちの生命を奪いとった。

東インド会社船はおおむね喜望峰に寄港して、水と食料品、サラダ用生菜・キャベツ・カブラ・キューリなどを補給していた。それにもかかわらず壊血病による死亡はなくならなかった。

オランダは海上交易において大躍進をとげたけれども、それは船員の多大の苦難と生命とを犠牲にしてあがなわれたものであった。それを、17世紀にあってはいずれの海運国も非難できるものではなかった。

▼オランダの黄金時代、イギリスとの戦争▼

17世紀は「オランダの黄金時代」といわれ、世界に冠たる海上交易帝国を築いたとされるが、同じようにスペインに立ち向かってきたイギリスも、オランダに僅差で追随しつつあった。そのため、世界の海上交易覇権をめぐる争いが17世紀後半から展開されることとなるが、それはオランダの海上交易覇権に対する攻撃のはじまりであり、その凋落のはじまりとなった。特に、フランスはオランダを併呑しようとかかってくる。

1651年、オランダ加盟州の全権代表が参加する大会議において、王朝をもくろむオランニェ家排除を決議され、またイギリスのオリバー・クロムウェル(護国卿1653-1658)の革命政権が承認されると、イギリスはオランダとの統合が利益になると判断して、大代表を送ってくる。それが不調に終わると、イギリスは同年航海条例を発令して、オランダの海上覇権を奪いにかかる。オランダも使節団を派遣して、その撤回と「航海と交易の自由」の原則の確認を求めるが拒否される。

イギリスの航海条例は一言でいえば自国貨自国船主義である。イギリスでは、14世紀以来交易品を自国船に積み取らせ政策が取られてきた。しかし、17世紀オランダが中継交易によって海上交易覇権を握ると、それに対抗する政策が求められた。1651年航海条例は、ヨーロッパ以外の国からイギリスおよびその植民地への輸入はすべてイギリス船による、またヨーロッパからの輸入もイギリス船か商品の生産国または積み出し国の船によると定めた。

1652-54年の第1次イギリス戦争(イギリスでいう英蘭戦争)が起こる。この戦争は宣戦布告のなく、オランダのトロンプ提督の艦隊がイギリス海域内においてブレーク提督(1599-1657)の艦隊に敬礼しなかったことで、それらがドーヴァー沖で衝突したことではじまる。1653年、イギリス艦隊140隻がオランダ沿岸を封鎖し、テル・ヘイデの海戦でオランダに大きな損害を与える。和平交渉が始まり、1654年ウエストミンスター条約が結ばれる。しかし、航海条例の撤回など両国間の懸案は何も解決されない。

第1次イギリス戦争が起きると、オランダの商船や漁船は出航することできなくなり、出航すれば、英仏海峡においてイギリス艦船に拿捕された。拿捕された数は800-1000隻ともされ、それを200トンクラスのフライトとすると16-20万トンに及ぶ。イギリスは拿捕船をイギリス艦船に組み入れて海事力を増強させる。オランダは連邦あるいは合州国であるため、その艦隊は寄せ積めにすぎなかった。

1660年イギリスは王政復古するが、航海条例は再確認され、1663年からはさらに厳しくなる。1664年、イギリスが西アフリカ・ギニア沿岸にある要塞を攻略するが、オランダはそれを奪回する。また、オランダのアメリカ植民地であるニーウ・アムステルダムを、イギリスが占領してニューヨークとする。他方、イギリス人の入植地であったスリナムを、オランダが占領する。そこで、オランダは宣戦を布告して、1665-67年の第2次イギリス戦争が起きる。

| 1666年6月には、17世紀最大の 海戦といわれた「四日間の海戦」 が、オランダのロイテル提督 (1607-76)とイギリスのマンク提 督(1608-70)のあいだで、ドーヴ ァー沖で繰り広げられる。イギリ スのホームズ提督がオランダの ワッデン海にある島々を攻撃し、 オランダ海戦史上最大の惨事と いわれる損害を与える。1667年、 オランダ海軍は立ち直って、テム ズ河口のチャタム軍港を攻撃、ロ ンドンに大きな衝撃を与える。 オランダはイギリスと互角に戦 ったものの、交易路を破壊された ため、海上交易に支障をきたす ようになる。1667年、ブレダー条 約で和平が成立するが、イギリス はオランダに対して航海条例の |

|

| アーブラハム・シュトーク画、17世紀末 国立海事博物館(ロンドン)蔵 |

▼17世紀後半、イギリスとフランスに挟撃される▼

フランスでは、1661年からルイ14世(太陽王、在位1643-1715)の親政が始まり、ジャン・バチスト・コルベール(財務総監、1619-83)はオランダを当面最大の敵とみなして、コルベルティスムと呼ばれる重商主義的な経済政策を実施する。オランダの大宗輸出品である毛織物に対して禁止関税を導入して打撃を与える。オランダは、イギリスなどと同盟を結んで対抗する。

しかし、1670年になるとフランスとイギリスとが同盟して、オランダに対抗してくるようになる。1672年は、オランダにとって「災厄の年」と呼ばれ、フランスとイギリスとが相次いでオランダに宣戦布告して、海と陸から同時に攻撃してくる。1672-74年の第3次イギリス戦争と、1672-76年のフランス戦争である。

1672年、フランスとイギリスの連合艦隊146隻はオランダ上陸をめざして結集するが、サフォーク沖でロイテル提督のオランダ艦隊の奇襲にあい、大きな打撃を受ける。翌年にも、ロイテルはスヘルデ河口で1週間にわたって戦い、フランスとイギリスの連合艦隊を撃破する。

オランダは、この第3次イギリス戦争で初めて優位に立つことができた。イギリスはオランダと、1674年ウェストミンスター条約を単独で結んで講和するが、イギリスの主張はほとんど認められず、大筋では戦前の関係に戻った。オランダは、海上での被害を食い止めるために、すべての港において船舶の出港を禁止する措置をとった。それにより、海上交易は麻痺状態に陥り、漁業も思うにまかせず、オランダ経済は深刻な影響を受け、民衆は経済的困窮に陥った。

他方、フランス戦争にあっては、1672年アムステルダムが陥落するおそれがあったが、オランダは得意の浸水作戦で阻止する。1673年になるとオランダ軍は態勢を立て直して攻勢に出る。また、スペインやオーストリアなどとハーグ同盟を結んで、フランス側についていたドイツの領邦を次々と引き離す。

1678年、イギリス、スペインなども加わって、オランダとフランスのあいだでネイメーヘン条約が成立する。オランダはすべての領土を回復し、1667年のコルベールの禁止関税を1664年の線まで引き下げさせることにも成功する。ただ、1676年ロイテル提督がシチリア沖でフランス海軍と遭遇して戦死、オランダ海軍の英雄時代は終わる。

これらの戦争は、ルイ14世の領土拡張戦争にイギリスが連動した戦争であり、この段階ではオランダはそれらの圧力を何とか食い止めることに成功した。しかし、オランダはその海上覇権を破壊しようとして襲ってくるイギリスとフランスに海陸から挟撃されるという、過去のスペインの同じような立場におかれることとなった。それはオランダの黄金時代の終わりを告げるものとなる。

オランダはフランスとの戦争に当たって、オランニェ公ウィレム3世(1650-1702)を担ぎ出す。彼の声望は国家存亡の危機を乗り切ったことで高まる。1675年には5つの州の州総督となり、再び王朝の野望が頭をもたげてくる。

ルイ14世は北方への領土拡張という野望を諦めておらず、ファルツ継承戦争(後にウィリアム王戦争にも発展)をはじめていた。フランスは露骨な保護政策を実施して、1688年にはオランダの商品には高率の関税が課せられ、オランダの商船はフランスの港で拿捕されるといった状況になった。

イングランドの国王ジェームズ2世(在位1685-88)はカトリックを公認させようと画策し、フランスに接近していた。そのジェームズ2世の長女メアリは、何とウィレム3世と結婚していた。そうした状況のもとで、イギリスの反国王派がウィレム3世に遠征を求めてくる。

1688年秋、ウィレム3世はアムステルダムの援助を取り付けて、戦列艦など63隻、騎兵・歩兵約1万5000人、馬6000-7000頭、輸送船・上陸用漁船など約400隻、乗組員・水夫約1万9000人、総費用約730万グルデンという大遠征部隊を編成する。その規模は奇しくも100年前のスペインのアルマダ(無敵艦隊)を遥かに上回るものであった。

オランダのアルマダは、ロッテルダムに近いヘレフットスライス港から出帆して、イギリス南部のデヴォンシャーのトーベイ湾に無事上陸する。ウィレムはロンドンに無血入域して、翌1689年にオレンジ公ウィリアム3世(在位1689-1702)として即位して、メアリ(在位1689-1694)とともにイギリスの共同統治者となる。この出来事は名誉革命などといわれるが、オランダにあっては内紛を利用したイギリス乗っ取りであり、イギリスの反国王派にあっては外国軍隊の威圧を借りたクーデターであった。

1697年レイスウェイク条約が成立して、ウィレムはイングランド国王として承認される。ここ半世紀にわたって紛争を繰り返してきたオランダとイギリスとが同盟国となったわけであるが、それを境にして大いなる経済成長を遂げたのはイギリスであった。18世紀はイギリスの「黄金の世紀」となる。

▼フランスの属国を経て、オランダ王国となる▼

18世紀、スペイン継承戦争やオーストリア継承戦争、七年戦争の際、オランダはイギリスの同盟国としてフランスやスペインと戦う。しかし、アメリカ独立戦争がはじまり、1778年フランスがアメリカの独立を承認すると、イギリスとのあいだで戦端が開かれる。オランダはイギリスから援軍を求められるが断る。イギリスは、アムステルダムが密交易によりアメリカを助けていることを知り、オランダの西インド交易に圧力を加える。

1780年になると、イギリスはオランダに宣戦布告し、第4次イギリス戦争が起きる。イギリスは西インドのオランダ植民地やセイロンを攻撃、東インド帰りの船舶をあいついで拿捕し、オランダに甚大な被害を与える。1784年、パリ条約で戦争は終結するが、オランダはインド大陸南端にある最後の交易拠点ナーガバッティナムをイギリスに割譲し、マルク諸島もイギリス人に開放する。こうして、オランダの海外政策の破局は明らかとなる。

第4次イギリス戦争がはじまると、オランニェ派・都市貴族派と愛国派との対立が激しくなる。愛国派が低地地方南部に亡命して、フランス革命派と合流するようになる。1793年、フランス国民公会(革命議会)がイギリスとオランダに宣戦を布告する。フランス革命軍は低地地方を侵攻して、1795年アムステルダムに入り、オランダ全土を制圧するにいたる。

これに呼応して、愛国者派によるバタフィア共和国が誕生して、約200年にわたったオランダ共和国は終わる。バタフィア共和国は、形式的には独立の共和国であるが、フランスの属国であることは明らかであった。このバタフィア共和国にイギリスは宣戦布告してくる。これにより、オランダの多くの植民地では混乱が続き、オランダの植民地はイギリスの手に次々と奪われていく。

ナポレオン(在位1804-15)は皇帝に即位すると、1806年弟ルイ・ボナパルト(1778-1846)を国王として送り込んでくる。バタフィア共和国は霧散してホラント王国に移行する。このルイはナポレオンの命令を聞かなかい。また、ナポレオンはイギリスと他のヨーロッパ諸国との交易を遮断しようとして、1806年大陸封鎖令を出すが、オランダはイギリスと密交易を繰り返す。それに怒って、ナポレオンは1810年王国を廃止して、フランス帝国の直轄領とする。

ナポレオン戦争の時期、オランダの東インド植民地(インドネシア)は、フランスと敵対するイギリスによって1811-1816年にかけて一時占領されることとなる。また、フランスの属国となったとは知らずに、長崎の出島とアフリカ西海岸のエルミナ要塞は、オランダの旗を掲げていたという。

ナポレオン失脚後、1815年のウィーン会議でオランダは独立をとりもどし、現在にいたるオランダ王国が成立するが、この王国には現在のベルギーの領土もふくまれていた。1830年、ベルギーは反乱を起こして独立、翌年、両国の分離が正式に認められる。

▼18世紀、オランダ、海上覇権国から転落▼

18世紀、オランダ経済はみじめな姿をさらす。近隣のヨーロッパ諸国の経済発展やそれらの国々の輸入関税の引上げが、オランダの農業や工業から輸出生産物のはけ口を奪ってしまう。毛織物・絹織物工業などの不振はオランダの交易を縮小させる。その時期、オランダの交易商が儲かったのは、イギリスが交戦中で、オランダが中立国でいられた期間だったという。

17世紀末から、オランダ経済は金融と投機の役割がますます大きくなり、交易は「黄金の世紀」にみられた慎重で堅実な商いではなくなり、《風まかせの商い》となった。そして、それまでオランダを押し上げてきた諸条件が次々と崩れ、イギリス、フランスという二大強国に追い上げられて、海上覇権国の座から滑り落ちる。石坂昭雄氏の指摘(石坂前同、p.99-101)を要約、補足すれば、次のようにまとめられる。

オランダの衰退の第1の要因は、1660年代以降、西・南ヨーロッパの農業生産が回復し、さらに米やそば、とうもろこし、馬鈴薯といった新作物が普及したことで、穀物事情は好転する。18世紀には、イギリスが小麦輸出国となる。その結果、オランダが「母なる交易」としてきたバルト海ライ麦の輸出量は、18世紀前半には前世紀の約半分(年平均、1600-49年13.2万トン、50-99年11.2万トンに対して、1700-49年6.4万トン)に落ち込んでしまう。

第2の要因は、イギリスとフランスがオランダの船を自国市場から閉め出し、同時に自国の海運を保護・育成に努め、オランダの中継交易を圧迫していったことにある。イギリスは、1651年の第1次航海条例、1660年の第2次航海条例、1663年の指定市場法によって、イギリスおよびその植民地との交易から第三国船を締め出し、また砂糖、タバコなど主要な植民地産品の本国以外への輸出を禁じ、麻織物など外国産品の植民地への輸入を本国経由とした。

フランスも、イギリスと同じように外国人の植民地との取引を禁じ、また外国船による輸出入関税をフランス船の3倍に引き上げた。そして、フランスも1664年に東インド会社、西インド会社、1670年にレヴァント会社、北方会社といった特権株式会社を設立して、商人をはじめ王室、貴族、金融業者の遊休資金を動員して交易を拡げた。

第3の要因は、オランダの交易が中継交易に大きく傾斜してきたため、それからの脱却できなかったことにある。オランダは、毛織物やニシンといった自国産品を輸出する加工交易を行ってきたが、基本的にはバルト海やアメリカ、アジア大陸の産品の中継交易にあった。その担い手であり、都市の権力を握っていた商人たちは中継交易に傾斜して、自国産業の保護・育成には関心がなかった。

そのため、毛織物工業も国際競争に敗れて没落するにまかされ、また狭い国内市場に代わるべき数少ない移住植民地さえも放棄された。オランダはイギリスやフランスに対抗するにも有効な手段がなかったのである。しかし、アムステルダムの商品取扱量が一挙に低落したわけではないが、その地位はハンブルクの競争に脅かされていた。

18世紀、ヨーロッパにおける交易が梳毛毛織物と植民地産品を中心にして増大するなかで、オランダの比重は次第に低下する。18世紀後半には、オランダ商人は交易業から手を引いて金融業に転換し、利子生活者となってしまう。

オランダの商船隊の顧客はイギリスの航海条例にはじまって、オランダが戦争に陥るたびに中立諸国、1701-13年のスペイン王位継承戦争中はハンブルクやブレーメン、スカンディナヴィア諸国に奪われる。18世紀におけるイギリス海運の大きな発展はオランダ海運にとって致命的となった。

18世紀になると、オランダのニシン漁業はスコットランドとの激しい競争にさらされ、またフランスが自国のニシン漁船を保護しようとしたことで、オランダの塩漬けニシンが輸入規制を受けるようになる。オランダはバルト海諸国を塩漬けニシンの最大の売り込先としてきた。その輸入シェアは17世紀前半90パーセントにも及んでいたが、18世紀後半に入るとスコットランドやスウェーデン、ハンブルクに追い上げられて10パーセントに落ち込む。捕鯨も、18世紀後半になって、深刻な危機に陥る。

オランダの海運においても自らを破滅させる行動が平然と行われた。オランダでは「航海することと船を所有することとは別のことと考えられ、僅かな手数料を目当てに、外国の船にオランダの船の名義を貸して航行させるなどの事態も生じた。また、逆にオランダ船が競争相手の国の商品を運んだりした例もある。オランダの商業資本家達は、自国の産業や海運に投資しないで、イギリスやフランスに投資する例が18世紀後半には頻繁に見られる」(永積昭著『オランダ東インド会社』、p.197、近藤出版社、1971)。

▼若干のまとめ▼

17世紀は、オランダがスペインに次いで海上交易の覇権を握ったことから、オランダの「黄金の世紀」とされる。その繁栄の絶頂は17世紀の中ごろに達し、その世紀末から次第に衰退したとされる。それにしても、オランダの海上交易覇権の始期と終期を、いつにおくのか。

その始期を、いま仮に1602年の東インド会社の設立におくとしても、絶頂期とされる17世紀半ばには、イギリスが航海条例を発布したことで自由な交易は制約されはじめる。それをとれば海上交易覇権の期間は50年にもならない。17世紀末、オランダは国内外でイギリスやフランスに挟撃され、18世紀半ばにはフランス軍に領土を進攻される。それをとれば海上交易覇権の期間は150年ということになる。したがって、オランダの海上交易覇権の期間は、それほど長くなかったといえる。

それはさておき、オランダが海上交易の覇権を獲得するにいたった期間は、極めて短期間であったことは明らかであろう。それが短かったのは、まずオランダが長年にわたるバルト海交易支配を基盤として、南北ヨーロッパを結びつける中継交易を展開してきたことにある。そして、オランダがスペインからの独立戦争に勝利したことが、海上交易覇権の獲得に直結することになったことにある。

スペイン(ポルトガル)は世界史上はじめて海上交易覇権を構築したが、オランダはその覇権を浸食することによって、それを獲得した。そればかりか、オランダ人もスペイン人と同じようにアメリカやアフリカ、アジアで征服活動を行った。それにもかかわらず、オランダ人さらにイギリス人らは、コンキスタドール(征服者)といったラベルを貼られることはない。オランダ人に貼られるべきラベルとは何か。オランダ人が後発者として、先発者の利益を横取りしたことに注目すれば、インタセプター(横奪者)となろう。

小国のオランダが超大国のスペインに勝利し、海上交易覇権を獲得したことは、世界史のうえで一つの脅威であった。それによって、オランダは世界史上はじめて世界規模での中継交易を行うようになり、世界最大の交易国・海運国の名をほしいままにした。しかし、オランダは燃え尽き症候群に陥ったかにみえる。ただ中継交易とその利益に目がくらみ、次の目標に取り組む意欲を持ちえなかった。

イギリスやフランスが、オランダの中継交易を規制する政策とともに産業保護に乗り出して、輸入代替商品や輸出商品を生産、また海外に進出して現地の産品を直接輸入するようになると、オランダの中継交易は当然のように縮小することとなる。そうした成り行きに待つことなく、イギリスやフランスはオランダを積極的に圧迫する。それに対してオランダは八十年戦争でみせたような対抗力をもはや持ち合わせていない。

オランダの商人は世界規模での中継交易に終始して、部分的にはともかく、スペイン人と同じように、その資本を工業に投資しようはしなかった。また、その海外進出も香辛料など高価な植民地産品を中継するにとどまり、イギリスにみるような綿花や砂糖、タバコといった原材料を大量に輸入し、それを国民的規模で輸出商品として生産しようとはしなかった。

オランダの海上交易は、一方でバルト海交易にみるように嵩高の生活必需品を、他方で東インド交易にみるように多種少量の奢侈品を扱っていたが、いずれもそれら商品を遠隔地から買い付け、そして他に売り付けるという中継交易であった。それは古代からの中継交易の形態を超えるものではなかった。

ただ、オランダの中継交易が世界史上はじめて世界規模において展開され、そのことによって中継交易国が短期間ながら海上交易の覇権国になったという、いままでにない性格を持っていた。その海上交易覇権が短期に終わったのは、オランダという国が目先の利益に追われ、しかも成り上がった商人貴族が支配する連邦あるいは合州国であったことによろう。

何はともあれオランダ人は最後の世界規模での中継交易人であった。それは遠隔地商品を買い付けることを基本とした、古い形態の前近代交易を超えることがなかった。オランダの地位は、資本制工業において生産された自国の商品を売り払うことを基本とした、新しい形態の近代交易(生産者の直接交易)を推し進める、イギリスに取って代わられることとなる。

最後に、近世オランダは世界最大の交易国・海運国の名をほしいままにしたが、オランダ東インド会社につとに関心が寄せられるにとどまり、中小規模の本来的な海運業あるいは船主業ついての史料や分析に接しえない。また交易・海運の実務に関する研究は等閑視されてきた。その穴を埋めてくれるかのごとく、オランダの泥臭いバルト海交易を扱った、ミルヤ・ファン・ティーホフ著、玉木俊明・山本大丙訳『近世貿易の誕生-オランダの母なる貿易-』(知泉書館、2005)が翻訳されている。それをひもとき、補足としたい。

ホームページへ |

目次に戻る |

|

|