ホームページへ |

目次に戻る |

| |

【目次】

3・1・4・1 ヴァイキングに振り回されるアングロ・サクソン

3・1・4・2 羊毛と毛織物の自前の輸出に向けて 3・1・4・3 私掠で、先発国を突破して、海外進出 3・1・4・4 オランダを追撃して、海上覇権を目指す 3・1・4・5 植民地戦争に勝利して、世界を市場に |

ホームページ『海上交易の世界と歴史』には、e-Book【イギリス海運史】を掲載している。それは、Ronald Hope:A NEW HISTORY OF BRITISH SHIPPING,JOHN MURRAY, 1990(ロナルド・ホープ著『新イギリス海運史』、ジョン・ムリー社、1990)の古代から近世までの内容を抄訳、解説したものである。

したがって、イギリスの近世までの海上交易史ついては、それをもって大方のことを知りうるが、時代背景の説明や史実の脈絡整理について代替できないところもあるので、従前通り整理することとする。そのため、e-Book【イギリス海運史】をかなり多く参照することとなっている。ただ、船舶史や船員史については、同e-Bookのほか、e-Book【帆船の社会史】などに委ねる。

なお、以下の例えば(ホープ第3章、p.75)は原著の章とページを示す。また、章立ては原著とe-Book【イギリス海運史】は同じである。

3・1・4・1 ヴァイキングに振り回されるアングロ・サクソン

3.1.4.1 Anglo-Saxon swayed by the Vikings

▼ローマ・ブリテン時代、ロンドンが交易地に▼

イギリスでは、前500年から前200年にかけて、コーンウォルとロアール川の河口やジロンドの入り江とのあいだで活発な交易があり、スズがゴール(古代ケルト族が住んでいたフランス、ベルギーなどの地方)を陸路縦断して、地中海に運ばれていた。それに加え、サマセット州メンディップの銀やアイルランドの金も運ばれていた。

イギリスの歴史はローマ・ブリテン時代にはじまる。紀元前55、54年のカエサルが侵入、そして紀元43年のローマ皇帝クラウディウス(在位41-54)に征服されると、ブリテン島はローマ帝国の属州ブルタニアとなる。

前9世紀頃から前5世紀頃にかけて海を渡ってきていた、ケルト(ローマ人はブリトン人と呼ぶ)系住民の上に、ローマ人が支配層として君臨することとなった。それにより、ブリテン島は地中海海商圏と接触するようになる。しかし、ローマの支配はブリテン島北部のスコットランドやアイルランド島には浸透しなかった。5世紀になって、西ローマ帝国がゲルマン系諸集団の侵入で混乱すると、ローマ人はブリタニアを放棄する。ローマの軍団が去ったブリタニアは、ゲルマン人の侵入にさらされることになる。

ローマのユリウス・カエサル(前100-44)は前55年ブリテン島に侵入するが、翌年再び800隻と5つの連隊、総勢およそ兵士27,000人、騎兵2000人を引き連れてきた。彼らの前にブルターニュ地方のウェネテイ族が立ちふさがる。彼らが地中海にはない堅牢な帆船を操って、勇敢に戦ってくるさまに戸惑ったことが、『ガリア戦記』に詳しく書かれている。

イギリスでは、前500年から前200年にかけて、コーンウォルとロアール川の河口やジロンドの入り江とのあいだで活発な交易があり、スズがゴール(古代ケルト族が住んでいたフランス、ベルギーなどの地方)を陸路縦断して、地中海に運ばれていた。それに加え、サマセット州メンディップの銀やアイルランドの金も運ばれていた。

イギリスの歴史はローマ・ブリテン時代にはじまる。紀元前55、54年のカエサルが侵入、そして紀元43年のローマ皇帝クラウディウス(在位41-54)に征服されると、ブリテン島はローマ帝国の属州ブルタニアとなる。

前9世紀頃から前5世紀頃にかけて海を渡ってきていた、ケルト(ローマ人はブリトン人と呼ぶ)系住民の上に、ローマ人が支配層として君臨することとなった。それにより、ブリテン島は地中海海商圏と接触するようになる。しかし、ローマの支配はブリテン島北部のスコットランドやアイルランド島には浸透しなかった。5世紀になって、西ローマ帝国がゲルマン系諸集団の侵入で混乱すると、ローマ人はブリタニアを放棄する。ローマの軍団が去ったブリタニアは、ゲルマン人の侵入にさらされることになる。

ローマのユリウス・カエサル(前100-44)は前55年ブリテン島に侵入するが、翌年再び800隻と5つの連隊、総勢およそ兵士27,000人、騎兵2000人を引き連れてきた。彼らの前にブルターニュ地方のウェネテイ族が立ちふさがる。彼らが地中海にはない堅牢な帆船を操って、勇敢に戦ってくるさまに戸惑ったことが、『ガリア戦記』に詳しく書かれている。

| ローマ人たちは、イギリス海峡、特にドーバー海峡一帯の海岸に見向きもせず、またフランスやコーンウォル、アイルランド、その他北部にいたる古代の海路を見逃した。ローマ支配以前から、ブルターニュとブリテン島との交易を支配していたウェネテイ人たちは、彼らの地方がローマ人によって打ち破られても、海峡の交易を中断することはなかった。 他方、ケルト人あるいはブリテン人の商人がブリテン島の南部に現れ、ブリテン島で建造された船でもって交易を行うようになる。南方への交易は、ゴールやスペインの西部まで広がりをみせた。スペインのガルシアのラ・コルーニャはポルトゥス・ブリターニュとして知られた。 青銅器時代から鉄器時代に入るとスズの需要は減少し、コーンウォルとの交易もそれに従う。このスズの交易の衰退とローマ権力の南東部への集中に伴い、ケント地方の港が活性化する。そのなかでも、1世紀から5世紀初めにかけて、ブルタニアの首都となったロンドンが交易の中心地となる。 ロンドンはかなり内陸部に位置していたが、ドーバー海峡にあるケントの海岸から道路が取り付けられ、また内陸港として陸揚げしたヨーロッパからの貨物を、さらに遠隔の内陸に送り込むことのできる地点にあった。100-150年市壁が設けられ、人口も15,000人になっていた。 |

|

| トラヤヌス(在位98-117)の時代に 建設(再建)された灯台 1791年改築 |

ローマ・ブリテン時代、ブリテン島に持ち込まれた輸入品は支配階級の贅沢品がほとんどで、大理石のブレスレットやネックレス、琥珀、ガラスの器、そして小さな陶器、家具、絹製品、食品、そしてオイルやワインであった。輸出品として、牡蠣や真珠があったという。すでにこの時代、ローマ人は後世、特産品となる毛織物を珍重していたという。

ストラボン(前63?-後21?、ギリシアの地理学者・歴史家)は、輸入品としてゴールやドイツから小さな白粘土の立神像や赤うわぐすりの陶器、イタリアから金属製水差し、枝付き大燭台を上げ、また輸出品として家畜、皮革、奴隷、スポーツ犬、鉄、そして穀物を上げている。

当時のイギリスの交易の担い手について、ロナルド・ホープ氏は「ローマ時代の交易の大半が外国人の手で行われたであろう。ただ、造船はテムズ川の1つの産業となっており、また地元民による航海が西方海域で行われていたことは確かである。とはいえ、それらがピュテアス[前300年頃、マルセーユ出身のギリシア人水夫、ブリテン島の西海岸を航海]の時代にすでに行われていたとしても、ケルト時代の海で使われた皮ボート[河川用のコラクル(網代舟)]では大西洋に乗り出すという冒険をするわけにはいかなかった」という(ホープ第1章、p.16-7)。

|

|

| |

|

▼アングロ・サクソン時代の船や交易▼

3世紀後半、ローマ帝国の動揺のもとで、アングロ・サクソン人たちが現在のドイツの海岸やユトランド半島から、甲板のない吃水の浅いガレーに乗って、川を遡って侵入してきた。彼らはブリテン島全島において、ローマ時代の都市やヴィラを徹底的に破壊する。サクソン人の襲撃に呼応して、ローマ人の収奪に対する農民の騒擾がはじめる。

この北ヨーロッパ民族侵入の第1波に対して、ローマ帝国は南東海岸に砦を築き、海峡に艦隊を配置する。また、ローマ皇帝ユリアヌス(在位361-3)が属州ブルタニアに800隻の船を造らせ、徴発した穀物をライン川の国境守備軍に送るといった、ローマ人の収奪は続く。

367年、北からピクト人、北西からスコット人、南東からサクソン人が、時を同じくして侵入してくる。次第に、ローマ軍はブリテン島への「蛮族」の侵入に抗しきれなくなり、410年西ローマ皇帝ホノリウス(在位395-423)は属州ブルタニアを事実上放棄する。

449年から、アングロ・サクソン人が大挙侵入してくる。ブリトン人は抵抗する。そのなかで「アーサー王」なる英雄が生まれたとされるが、ブリトン人は支配され、その一部はコーンウォル、ウェールズ、スコットランドに押し込められ、またブルターニュに追いやられる。

7世紀初めまで、ブリテン島南部はアングロ・サクソン人たちの多くの王国に分かれていたが、9世紀にかけてノーサンブリア、マーシア、イースト・アングリア、エセックス、ウェセックス、ケント、サセックスという七王国(ヘプターキー)が覇権を争う、角逐の時代に入る。

イギリスの海事勢力は、後出のアルフレッド大王が9世紀末、ヴァイキングから国を守るために海軍を設立したことにはじまると強調されてきたという。例えば、次のジョージ・マコーリー・トレヴェリアン氏の見解も、その1つであろう。それは初期のアングロ・サクソン人の生業に関連があったようである。

海洋指向のデーン人との対比で、「最古のアングロ・サクソン人は都市に居住しなかった。彼らは海外に奴隷を売却する以外には商業的手腕をもたず、しかも彼らは国内に地味肥沃な耕地を取得して以来、昔の船乗り生活の習慣を喪失した。彼らの欲望のうちで最も文明的なものは……村落農業によって土地を耕作することであった」と述べ、アルフレッド大王がデーン人の進攻に対抗するため海軍を建設しようとした時、その要員をフリースラント(オランダやドイツ沖合いのフリージア諸島の人)から調達せざるをえなかったという(同著、大野真弓監訳『イギリス史』1、p.39、みすず書房、1973、以下、トレヴェリアン1巻という)。

それに対して、ロナルド・ホープ氏はアングロ・サクソン人たちは優れた船に乗る老練な船員であり、アングロ・サクソン時代のイギリスには多種多様な船があり、何がしかの沖合漁業や捕鯨、沿岸航海、そして海外交易などがみられたと主張する。

5世紀、サクソン人の船はセールを積んでいたが、その建造方式はローマン・ケルト風の伝統を守っていたという。8、9世紀の船の遺物は、9世紀のアングロ・サクソン・コインの絵柄となっている、ハルクという船であった。この船は、船尾は丸みを帯び、キールは持っておらず、スカンディナヴィアの船とは異なった方法で建造されていた。さらに、2本の舷側舵を持ち、前方に1本のマストを立てていた。これらはケルト人の帆船に共通してみられる様式であった。

それとともに、サクソン人が持ち込んできた、スカンディナヴィア考案のクリンカー(よろい張り)式の船も建造されるようになった。また、樽はローマ時代末期から知られていたが、ワイン交易が盛大になるにつれ、アンフォラに代えて用いられるようになった。

| サットン・フー船墳墓は624/5年以降の遺物で、イングランド南部のサフォークのデベン川から発掘された、イースト・アングリアの王の墓である。その船はクリンカー式の構造を持ち、長さ29メートル、幅4.25メートル、マストはなく、中央に切り妻作りの船室があった。それは、ノルウェー人が建造していたものと同じ系統のボートであって、アングロ・サクソン人も同じ段階を歩んでいたとされる。この遺物は1939年に発掘され、大英博物館に収蔵されている(図版はe-Book【イギリス海運史】に掲載)。 また、1970年ケントで出土した895年頃建造のグレーブニーのボートは南方伝統の建造方式を踏襲しているが、その傾斜する船首は低地帯諸国で使われたコグを思い起こさせるという。 シャルルマーニュ(カール大帝、フランク国王在位768-814、西ローマ皇帝在位800-814)はマーシアの王オファ(2世、在位757-796、ブリテン人の王と自称した)に対して、サクソンの商人たちはフランスに入ると巡礼者になりすまし、通行税を逃れるようとしていると抗議している。 それと同じ頃、フリースラント人はイギリスを含むヨーロッパ諸国に各地の産物を運んでおり、ロンドンとヨークに倉庫を設置していた。ただ、ヴァイキングが810年前後、 |

|

| |

▼アイリッシュ海におけるアイルランド人の活躍▼

ローマ人はスコットランドやアイルランドに進出しなかった。ローマ時代末期から、アイルランドのケルト人はブリテン島への進入を繰り返していた。その時代が終わる4-5世紀になると、ブリテン島への植民も行われる。また、アイルランドのキリスト教の聖人たちの航海、例えばブレンダン(484?-578?)が神の約束の地を目指し、西の海を漂った航海や、彼ら聖人のヨーロッパ全域との交流が記録されている。そのおかげで、12世紀以前のアイルランド人の海上交易はイングランドにくらべ知るところが多い。

7-8世紀におけるアイルランドの海上勢力は、ニール(?-405、タラ王、アイルランド・オニール朝の始祖)の孫が50隻のコラック船隊を持ち、アイルランドとスコットランドとを行き来していたとか、アイルランドの放浪部族長がスコットランド王の援軍を輸送しようとして集めた船で長い橋ができたとかいう。

しかし、アイリッシュ海の交易はアイルランド人の手に完全に落ちていなかった。729年に、ピクト人の150隻の船がミンチ海峡のロス・クィシーニで難破している。さらに北方では、ピクト人がノルウェー海岸にかけて、交易を行なっていた。

アイルランド人は6、7世紀になるまでに遠隔地への大洋航海を開拓した。ノルウェーのヴァイキングは、それを刺激され、それに習うことになった。その例として、8世紀のヴァイキング・フローキによるアイスランドの発見や、876年のヴァイキング・グルドヤーンによるグリーンランドの発見が上げられる。

9世紀末になると、ヴァイキングがアイスランド、フェロー諸島、シェトランド諸島、オークニー諸島、マン島、そしてアイルランドの海岸沿いに住み着くようになる。その後、200年にわたって、アイルランドの経済は発展するが、それはノルウェー人とアイルランド人との合作によるものであった。

スウェーデンのヴァイキングが、ロシア・バルト海経由の交易ルートを通じて入手した東方の絹や金が、アイルランドそしてイングランドにまで流入するようになる。その見返りとなる銀の流出は、北方海域における交易をさらに刺激する。900年頃には、ワインがアイルランドに再び輸入されるようになる。

しかし、この時期のアイリッシュ海の主な海事勢力はアイルランド人そのものではなくなり、アイルランドに来住したノルウェー人であった。「アイルランドでの生活を組み立てるに当たって、ノルウェー人は蜂蜜、小麦、木材、皮製品、コブのある赤、青の布、そしてスカンディナヴィア型の木造荷船を輸入し、贅沢品を持ち帰えらせていた。アイスランドは、毛皮、セールに使う粗悪な毛布、羊皮コート、狩り用タカを輸出していた」(ホープ第2章、p.25)。

▼ヴァイキングに対抗するアルフレッド大王▼

| 9世紀初め、ウェセックスがマーシアを破ったことで、ブリテン島におけるウェセックスの覇権が確立する。それとほぼ同時に、イングランドではデーン人と呼ばれる、ヴァイキングの侵攻が活発になってくる。北ヨーロッパ民族侵入の第2波である。 この侵攻に対して、ウェセックスのアルフレッド大王(在位871-899)がイングランドの諸勢力を結集して反撃する。しかし、イングランドの北部は彼らの支配地として認めざるをえなくなる。その地域は彼らの法の支配を意味するデーン・ローと呼ばれた。 アルフレッド大王は、その統治がブリテン島に限られたというスケールの狭さは否めないが、キリストの戦士として、学問奨励者として、そして優れた為政者として、シャルルマーニュを比せられる。このアルフレッド大王は海軍の創設など軍制改革をすすめ、886年にはデーン人からロンドンを奪回している。このデーン人との抗争のなかで、10世紀後半、統一イングランド王国が形成される。 イングランドの海軍はデーン人との戦いできたえられた。10世紀半ばの王エドガ(平和王、在位959-75)は、造艦の負担を組織的に割り当て、大艦隊を編成してパトロールして、海域の平和を維持したという。 アルフレッド大王は、スカンディナヴィアやバルト海との接触に興味を持っていた。また、バルト海まで帆走して、ポーランドのビスツラ川の河口の人々に交易してきた、サクソン人商人ウルフスタンの航海を知っていた。 ヴァイキングの「艦隊は、各々の船に多分100人ばかりが乗り組んでいる3艘ばかりから40に、さらに100あるいは350艘の船に膨脹した」。彼ら「水夫たちの勇気と技術は航海史上比類ないものであった」が、そのため「しばしばその豪胆さの代償を払った。877年、強風が[ドーセットの]スウォニジの断崖下に、120艘のデーン人のガレー船を座礁させた時彼らの軍勢が溺死して、アルフレッド大王は救われた」という(トレヴェリアン1巻、p.74)。 デーン・ローのなかにある、5つのバラ(シティ)―リンカン、スタンフォード、レスター、ダービー、ノッティンガム―は、彼らの軍事拠点あると同時に交易拠点であった。「デーン人は不撓不屈の貿易商人であった。彼らは海を越えて行き、帰還に際しては貿易商人としての彼らの名誉ある特質により、『セイン[従士、地方の有力者]たるにふさわしい』と主張した」という(トレヴェリアン1巻、p.82)。 トレヴェリアン氏は、すでにみたアングロ・サクソン人と対比して、スカンディナヴィア全域から来寇した「ヴァイキングはサクソン人と同系の一族にあたるが、より一層精力、大胆さ、人格の独立性にあふれ……サクソン人が… |

|

| |

|

|

|

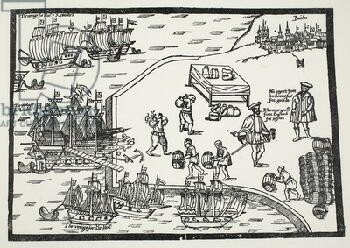

| イングランド襲撃 12世紀「聖エドモンドの生活上の ピアポイント・モルガンライブラリー (ニューヨーク)蔵 |

デーン人は、「毛皮商人、捕鯨者、漁夫、商人、海賊であり、しかも常に勤勉な耕作者でもあった。スカンディナヴィア人は、常に水陸両棲の人々だった」。海は「定住地から定住地への彼らの道路であり、外界との唯一の交通手段だった。しかし、8世紀末までは、彼らの海賊行為の舞台は主にバルト海沿岸に限られていた。彼らは互いに、また最も近い隣人たちを餌食にすることで満足していた。彼らが大洋を越えて西欧のキリスト教徒の地を攻撃し始めたのは、シャルルマーニュの時代になってからであった」(トレヴェリアン1巻、p.70)。

▼イングランドでも交易は名誉ある仕事▼

| 900年ごろ、エギルのサガ(1220年頃、スノッリ・ストゥルルソン(1179-1241)作成、一族の功業物語)によれば、西ノルウェーから小麦や服地、金属の引き換えに、干し魚や毛皮がイングランドに届けられていた。その時代以後、イングランドの青銅製品がノルウェー西海岸から発掘されている。一方、10世紀のノーフォークのグリムスビーの財宝には、西バルト海との交易に形跡がある。 911年、デーン人たちは東イングランドやノルマンディに土地を確保し、すでにさらに南方の地中海にまで航海していた。それはフリースラント人が開発した交易パターンを引き継いだものであった。その世紀末になると、ヴァイキングの攻撃はもはや海賊の一人働きとなり、侵略は全く政治的な戦略に従って行なわれ、また新しいタイプの船、商業上有利なロングシップが使われるようになった。 そのころまでに、イングランドにおいても、海上交易は名誉ある仕事になりつつあった。それは、すでにみたことと同じ意味合いであるが、アセルスタン王(在位924-939、アルフレッド大王の孫、統一イングランド王)が彼の積み荷を運ぶ、彼の船も加わった遠洋航海を、商人あるいは航海者が3回完遂すれば、直ちにセインという位階とそれに結び付い |

|

| 17世紀写本に描かれた エギル・スカラグリームスソン |

ヴァイキングとサクソン人は交易について重要な取り決めを行っている。991年、オーラフ・トリュグヴァソン(ノルウェー王、在位995-1040)とエセルレッド2世(短慮王、ウッセックス王、在位978-1016、デーン人に敗れ、ルーアンに逃げる)とのあいだで条約が結ばれる。それによれば、オーラフは部下がイングランドの港にいるアングロ・サクソン船や外国船、そして外国の港に入っているイングランド船に危害を加えることはないと約束している。

10世紀末になると、アイスランドから西ヨーロッパ諸国に干しタラなど干し魚が輸入され、ポーランドから低地帯諸国に穀物が海上輸送されるようになる。フランドル(英名フランダース)の商人はロンドンで羊毛を買付けるようになる。また、イングランドのスズや銅、鉛がドイツにさばけるようになり、またイングランドの純正の毛織物がドナウ川源流部に近いレーゲンスブルグにまで届いていた。

イングランド商人居留地が、デンマークのヴァイキングの町の1つであったヘゼビュー(現ドイツのシュレヴィヒ近郊、旧デンマーク領)に設立されている。また、他のイングランド商人がイタリアのパビア(ミラノ近郊)で特権を取得し、絹、香辛料など東方の贅沢品を購入していた。イングランド商人にとって、ロンドン、ダブリン、ケルン、ヘゼビュー、そしてノブゴロド(ロシア西部)が、大きな交易地となっていた。

アルフリック(955?-1010?)という僧院長は多くの書物を残しているが、その「対話集」のなかに海を越えていく商人は、「紫の衣と絹、貴重な宝石と黄金、色とりどりの衣服と染料、ぶどう酒とオリーブ油、象牙と真鍮、銅とスズ、硫黄とガラス、等々を買ってくる」と書いている。

このリストはかなり正確であるが、見落されている輸入品としては香料のほか、ルーアン産の魚、スカンディナヴィア産の干し魚、松脂、材木、塩、そして奴隷がある。輸入品について、「イングランド人は、海外に出掛けたときに―遅くとも11世紀まで……―貴重品を探し求めた。他の品物は、主として生産地の船で運ばれた」。

そして、輸出品については、「10世紀と11世紀のイングランドは、12世紀と13世紀と同じように、主として原材料もしくは食料品の輸出者であった。総量は、船が小さかったので、小さかっただろう。だが、われわれはスカンディナヴィアとアイスランドへの穀物と肉とビールの多少の輸出を知るか、あるいは間違いもなく推測できる」。そして、多少の鉛、スズ、羊毛、羊皮、牛皮、塩とチーズであったとされる(以上、クラパム著、山村延昭訳『イギリス経済史概説』上、p.104-7、未来社、1979、以下、クラパム上という)。

▼デーン人の王クヌート、征服王朝を築く▼

10世紀末、ロンドンは、アダム・スミス(1728-90)が「あらゆる文明社会の偉大な商業」と呼んだ都市と農村との食糧取引だけでなく、公式に統制された遠隔地交易も十分に発達させていた。ロンドンにはルーアン産のワインや魚に関する規則があった。ラインのワインを運ぶロレーヌ船隊は、略奪者と見誤れないために、祝い歌を歌いながらテムズ川を遡ってきたという。

1005年、ブリテン島の人口はカエサルの時代の40万人から、約100万人に増えたと考えられている。その時、イングランドは310ほどの船区に分かれ、それぞれの地域は60本のオールとその人数分が乗る船を建造、維持する費用を出せる規模となっていた(シップ・ソウク制)。すなわち、戦時に18,000人といった多数の人々を召集することができるようにしてあった。それが実際に機能したかどうかは不明である。

10世紀末ヴァイキングの侵攻が再開される。それはいままでとは違って、彼らの故地に築かれたデンマーク王国からの大規模な攻撃となっていた。1013年、王スヴェンと王子クヌート(カヌート)は、イングランドを征服しようと、10,000人弱の人々を乗せた、わずか240隻でもって押し寄せてきた。

| クヌートは、アングロ・サクソンの王を追い出してイングランド王(在位1016-35)となり、デーン朝という征服王朝を築く。彼はデンマーク王を継ぎ、ノルウェー王を兼ね、またスウェーデンをも支配して、北海を内海とする帝国を築き、クヌート大王と称される。 クヌートの即位にロンドンの住民は抵抗したが、それは決して不幸なことではなかった。彼の「イングランドの領土とバルト海沿岸の領土との間の通商は、海賊が北海で鎮圧され、双方の領土の港が相互の貿易に対して開かれた時、非常に大きく発展した。デーンの商人たちは、彼らが長い間ヨークやデーン・ロー地方の町でそうであったように、ロンドンで指導的な市民となった。 11世紀には、ロンドンにおけるデーン人の『水夫』や『輸送船』が、海外貿易やこの島国の海上防衛や王座をめぐる継承の紛争において、指導権を握った……彼ら自身の貿易用の施設もろともロンドンに定着させられた。ロンドンは、北欧貿易の主要拠点として、ローマ人の下で初めて獲得した地位を回復した」(以上、トレヴェリアン1巻、p.96)。 |

|

| |

デンマークの北海帝国はクヌートの傑出ぶりに依存していたので、彼が死ぬと簡単に瓦解してしまう。彼の帝国はもろくも崩れ去ったが、イングランドの国民に対して、交易を業としてきたスカンディナヴィア人的な要素を強めた。しかし、イングランドに復興したサクソンの王はスカンディナヴィアではなく、フランスのノルマンディを指向するようになり、ノルマン人の征服を準備してしまう。

▼ウィリアム1世の征服王朝が築かれる▼

アングロ・サクソン王朝が復活するが、エドワード懺悔王(在位1042-66)の跡継ぎをめぐって三つ巴の争いとなる。1066年、フランスのノルマンディ公ギヨームは、ノルウェー王ハラール3世を破ったウェセックス伯ハロルドを敗死させ、ウィリアム1世(征服王、在位1066-87)として即位する。ここでまたノルマン朝(1066-1154)という征服王朝が築かれる。

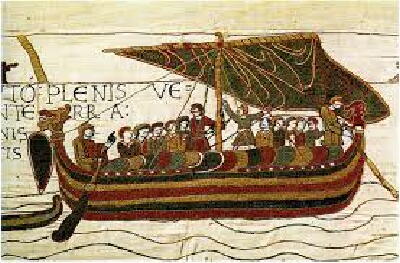

| このノルマン・コンクエストと呼ばれ る征服物語が縫い込まれたタペス トリ(壁掛け)が、フランス北部のバ イユーに残されている。そこに描 かれている船は、クリンカー式建 造で、船首尾同形、1本マスト、長 さ79フィート、幅16.8フィート、船中央部 の深さ6.8フィートである。それに対し て、サクソン人の船はキールを据 え、数本のオールでもって動かせ るが、ノルマンのロングシップ以上 にセールに依存する船になってい た。 9-11世紀ヴァイキングの侵攻の もとで、イングランドの文化的要素 は西ヨーロッパ世界から北ヨーロ ッパ世界に切り替えられていった。 こうしたことからアングロ・スカン |

|

| |

ノルマン朝を開いたウィリアム1世の命によって、1085年に「ドゥームズデー・ブック」が作成される。それは徴税とヴァイキングの侵入にそなえる目的で作られたイングランドの土地台帳であった。それには、イギリス海峡に臨むドーバー、ヘースティング、ハイズ、ロムニィ、サンドウィッチという、5つの港(シンク・ポーツと呼ばれた、後述)で上がる関税が取り上げられている。それら港は重要な海峡交易地となっていた。なお、その台帳にはロンドンに関する記録はない。

▼イングランド、アンジュー帝国の領地となる▼

ノルマン・コンクエストは、フランスに本拠をおく一地方の封建貴族たちの征服であった。その結果、イングランドは、一方ではフランスのノルマンディ公の属領となり、他方ではノルマンディ公を国王として戴く国となった。それを、ウィリアム1世はアングロ・サクソン人から奪った領地を、フランス人の騎士や聖職者に配分することで達成した。それにより、イングランドではフランスにくらべ、王の絶大な権威と権力のもとで、封建制が全土に築かれることとなった。

ノルマン王朝はわずか4代で王位継承者がいなくなり、1154年フランスのアンジュー伯家からヘンリー2世(在位1154-89)が迎えられる。これが8代にわたるプランタジネット朝のはじまりである。彼は、フランス南西部の広大な領土に加え、母方よりノルマンディ、ブルターニュ、父方よりアンジュー、メーヌ、また妻を通じてアキテーヌを手にしていたが、さらにイングランドが加わることとなった。このヘンリー2世の領土は、それが英仏海峡からピレネー山脈に及んだことから、アンジュー帝国と呼ばれた。

ヘンリー2世の跡を、フランス王と結んで背いていた次男のリチャード1世(在位1189-99)が継ぐ。彼はイングランドにほとんどおらず、海外の戦争に明け暮れる。獅子心王と呼ばれ、十字軍遠征の際には、サラーフ・アッディーン(サラディン)の率いるイスラム勢を相手に、勇猛さと残虐さを示した。イングランドの国民は、十字軍遠征などの戦費や多額の身代金を賄うため、重税に苦しんだとされる。

リチャード1世の跡をジョン(欠地王、在位1199-1216)が継ぐと、アキテーヌで反乱が起きる。それにカペー家のフランス王フィリップ2世(在位1180-1223)が介入してくる。それに、ジョンは対抗することができなくなり、北フランスにおけるアンジュー家とカペー家との力関係は逆転して、1206年までにフランスの領土をほとんど失ってしまう。それを奪回しようとするが大敗する。戦費の負担に不満をつのらせていた諸侯は、自らの権利を尊重させるため、1215年ジョンにマグナ・カルタを承認させる。

フランス領土の喪失によって、その後のアンジュー家の歴代国王はイングランドを島国として統治して行かざるをえなくなる。そして、その領土への関心も、身近なウェールズやスコットランド、アイルランドに向けられるようになる。

1259年パリ条約によって、アンジュー家のフランス領はアキテーヌ公領の南半分のギュイエンヌのみとなる。その地は当地のワインとイングランドの穀物の交易で堅く結びついていた。エドワード3世(在位1327-77)は、1337年ヴァロア朝初代のフランス王フィリップ6世(在位1327-77)がアキテーヌ公領の没収を宣言すると、それに対抗してカペー朝のフィリップ4世(在位1285-1314)の孫として、フランス王位請求権を主張して宣戦し、百年戦争がはじまる。

▼百年戦争、イングランドの契約軍隊の狼藉▼

百年戦争は、エドワード3世が存命中の第1期(1337-60)と第2期(1369-80)、そして15世紀の第3期(1413-28)に分かれる。第1期と第2期はイングランドがおおむね優勢であった。

1340年、フランドルのスロイス沖の海戦においてイングランド艦隊(200隻)はフランドル艦隊(約50隻)の参戦を経て、フランス艦隊(190隻)をほぼ全滅させる。1346年、エドワード3世はノルマンディに攻め入り、クレシーの戦で大勝する。また、1347年カレーを11か月にわたる包囲ののち、占拠する。1360年、ブレティニー・カレー条約によって、アキテーヌなど南西部の支配権を獲得するが、フランス王位請求権を取り下げる。

百年戦争の第3期は、ヨーロッパ世界最大の毛織物の生産地であった、フランドルの支配をめぐる争いとなった。イングランドは、その支配を目指すブルゴーニュ公の勢力と結びついて、フランス領土の深く侵攻することとなる。

1422年、フランス王シャルル6世が死去すると、フランス北部ではイングランド王、南部ではシャルル7世が王とされた。そこでジャンヌ・ダルクが登場、シャルル7世(在位422-61)を正式に即位させ、1435年ブルゴーニュ公の勢力と講和を結び、フランス国王としての地位を確かにする。

シャルル7世は、1437年にはパリを取り戻し、50年代に入ってイングランド王の手にあったノルマンディ、アキテーヌなどを奪い返す。1453年に、イングランドは後述の輸出羊毛指定市場(ステープル)になるカレーだけを維持して全面撤退、百年戦争は終結する。

イングランドの、特に貴族層は百年戦争によって、略奪・捕虜の身代金・撤退補償金・占領地への課税・占領地住民からの地代とり立てなどで莫大な利益をえたとされ、また彼らのもとに多量の貴金属、財宝が流入したという。

そして、百年戦争におけるイングランド軍は契約軍隊(傭兵軍隊)でもって編成されていた。それは国王が貴族である司令官と一定の金銭支払い条件の下に契約を結ぶ。その契約にしたがって、司令官は一定数の兵員を確保し、軍務に従事させようとしたものであった。この軍事請負制はイングランドの封建制が主従ではなく、契約の関係に転換したことを示したとされる。

百年戦争に敗れると、イングランドの貴族たちは1455年から1485年まで、ランカスター家とヨーク家の2派に分かれて内戦を起こす。これはバラ戦争と呼ばれ、ランカスター家が王位を失い、ヨーク家が王権を握ったものの、テューダー家に追われるという展開となる。この内戦により諸侯の勢力が弱まり、テューダー朝による絶対王政の基礎が築かれる。

百年戦争からバラ戦争までの期間、イングランドではペストが流行し、農奴反乱であるワット・タイラーの乱が起こるなど、封建社会は混乱を極めた。農奴制は崩壊の方向に向かい、貴族や騎士は弱体化して、封建制が崩れる。他方、良質の羊毛生産に支えられた毛織物工業が発達して、ハンザ同盟との競合の少ない低地地方との交易が拡大して、都市貴族や都市富裕層が形成される。

▼イングランドの交易、ヴァイキングの道に沿って▼

青山吉信氏は、古代から中世初期ヴァイキングの侵入後の時期におけるイングランドの交易について、次のようにまとめている。ヴァイキング侵入前は、ゲルマンの大移動と西ローマ帝国の崩壊にかかわらず、イングランドの交易は古代からの地中海商業が遠くブリタニアに及んだものにすぎない。そのとき、「主として活躍したのはフリースラント商人で、イングランドから積みだされた特徴的商品は奴隷であり、大陸からの輸入品は葡萄酒、オリーブ油、ガラス器、貴金属細工など、主として上流社会の奢侈消費品目であった」。

9世紀以降のヴァイキングの侵入によって、イングランドの交易は大きな転機を迎える。彼らの侵入は交易の杜絶や衰退をもたらしたが、同時に「彼らはきわだって商業民族でもあり、遠く黒海、地中海から、スラヴ地域をへてバルト海、北海、大西洋にいたる広汎な交易活動に従事した。彼らはその通商路にそって無数の基地をつくり、南方の地中海商業圏にたいする北欧商業圏を形成した。

その結果イングランドは、ヴァイキングの活動による北廻りルートと、南欧に発しラインラント、ガリア、ネーデルラントをへてブリタニアに達する、古来の南廻りルートと、このヨーロッパの2大通商路の起点また終着点として要(かなめ)の位置を占めるにいたり、内陸的大陸にさきがけて早くも10世紀、『商業ルネサンス』を現出した」。

この時代になっても、「奴隷が主要な輸出品目のひとつを占めたが、あらたに北欧むけの穀物、またこのころから勃興したフランドル毛織物工業[向け]の原材料羊毛が、主力の商品として急増した。北欧からは毛皮、魚類、木材、西欧からは葡萄酒など従来の品目のほかに、ファルツ地方産の銀が持ちこまれ」、統一通貨が流通することとなったという(以上、青山吉信編『世界歴史大系 イギリス史1』、p.187-8、山川出版社、1991)。

サクソン人たちは、10世紀末からデンマークの侵略者にデーン税を24万ポント支払ってきていたため、弱体化していた。そして、征服王ウィリアムやその後継者のもとでイングランドは経済停滞期に入り、イギリスの交易船の伸長が抑えられる。そうした機会を、ドイツ人やフリースラント人、フランドル人といった商人たちは見逃さない。それにより、イングランドの交易は、それら外国人商人の支配のもとに置かれることとなる。

3・1・4・2 羊毛と毛織物の自前の輸出に向けて

3.1.4..2 Toward own export of wool and woolen fabrics

▼台頭する商人、都市の支配層になる▼

13世紀、ロンドンのオルダーマン(市参事会員)や市長のほとんどは、あれこれの商人であったという。彼らは羊毛商、ワイン商、皮商人、食料品商、魚商であったりしたが、才覚のあるものは多くの分野の商いに携わっていた。また、ギルドやカンパニー(同業組合)が組織され、商人はその1つに加入していれば、他のカンパニーの生業を営みうるとされた。したがって、海上交易人はいろいろなカンパニーから輩出され、様々な商品を扱った。

その例として、エドワード1世(在位1272-1307)がウェールズ遠征の基地とした、チェスターの市民でドンカスターのウィリアムが上げられる。「かれは、公衆もしくは国王に販売するために、ガスコーニュでぶどう酒を購入する代理人たちをもっていた。かれはイプスウィッチ経由でフランドル市場へ羊毛を送った。かれは明らかに穀物でアイアランド[ママ]と交易した。かれはかつて一度『国王と蹄鉄や釘の大取引』を行なった。そして、かれは悪貨を流通させたことによって有罪とされた。かれはウェールズの鉛鉱山を請負い、鉛を販売した。このすべての結果として、しかもその有罪判決にも拘らず、かれはチェスターと北ウェールズ諸港におけるぶどう酒税の収税官およびその地における『貨幣の検査官』となった。かれは……すべての成功した商人たちが数世紀にわたってなしたように、かれの身代の一部分を土地に投下した」(クラパム上、p.192)。

12-13世紀、イングランドの都市では、こうした交易商人や国王の代理人、都市や農村の土地所有者といった有力者が、いつのまにか都市支配層になっていた。

1066年、ドーバーにはギルド会議所があり、その他の都市でも類似の会議所があったらしい。1100年以後、さまざまな都市が国王特許状を獲得しはじめたとされ、13世紀には大半のイングランド都市と少なくとも6つのスコットランド都市がギルドの規定を設けていた。そして、いくつかの都市は交易の諸事を監督する特別の機関、すなわち正規の商人ギルドが組織されていた。その目的は交易を営みかつ規制する独占権の保護であった。

しかし、「もしも都市がギルドの正式認可なしに、その独占権を行使するほど十分古かったか十分に強かったならば、都市は[国王特許状を獲得するまでもなく]それを行使した。ロンドンも、ノリッジも、五港のいずれも、われわれが知った限りでは、いまだかつて商人ギルドを求めたことはなかった」とされる(クラパム上、p.195)。それでも、14、15世紀、ロンドンには一時100以上もの、シティの自由民を構成員とする、ギルドやカンパニーがあった。

▼フィレンツェの商人、羊毛の最大の買い手▼

12、13世紀、ヨーロッパでは毛織物工業がフランドルとイタリアで勃興するが、原料の大半はイングランドの羊毛に依存していた。ヘンリー1世(在位1100-35)の時代から羊毛の交易は盛んになり、ブリテン島やアイルランドの各地から輸出されていった。フィレンツェ(英名フローレンス)においては、イングランド産羊毛を使用して高級毛織物を製造、販売する、大アルテの1つである毛織物組合(アルテ・デラ・ラナ)があった。

| 純正なイングランドの羊毛はヨーロッパ諸国において上質品として扱われ、どの地域のものよりも高値で取引されるようになった。イングランドの羊毛の交易と輸送は、ギリシア神話のアルゴ船で航海をした英雄たち(アルゴナウタイ)が持ち帰った「金羊毛」を思い起こさせたほどに、商人や船主にとって利益の多いものであった。しかし、その交易と輸送はおおむね外国人に委ねられてきた。 1157年、ヘンリー2世は、ロンドンに外国人の「商館」あるいは「コントール」の設置を認めている。イタリア人は北西ヨーロッパにおける海上交易の先導者であった。彼らは、12世紀にはロンドンに在留して、イングランドに交易の慣行と規範を持ち込んでいた。フィレンツェの有力な商人―バルディ、ペルッツィ、フレスコバルディ、プルチ、アッチァイウォーリ―が勢揃いして、大商館を設置していた。 1270年代、ジェノヴァのカラックが地中海から西ヨーロッパへの直航ルートを開き、ミョウバン(媒染剤)をイングランドの羊毛と交換していた。1314年、ヴェネツィア(英名ベニス)の北西ヨーロッパ向けのガレーが |

|

| 1400年代、荷馬車が旅籠や商店に招き入れられ、 数多くの川船や海船が停泊しており、 その背後には邸宅や教会がある |

フィレンツェの商人は、まずはローマ教皇の集金人として、イングランドにやってきた。彼らはユダヤ人に代わって王族たちに貸付を行った。ただ、ヘンリー2世やジョンはローマ教皇と紛争を起こすと、金融締め付けを行って、彼らを屈服に導く。彼らは利払いの担保として、スズ鉱山の採掘など、王室大権を分与されていた。

また、12世紀、ハンザの商人が国王から様々と特権を買いと取って、イングランドとの交易に参入してくる。イングランドの輸出入の多くがハンザ商人の手で行われるようになる。彼らは、イタリア人などのように羊毛を買い付けるため、国内を馬で走り回るといったことはせず、彼らのロンドンの居留地であるスティルヤードに居座って商いをしていたという。

イングランドの羊毛輸出とフランドルの毛織物工業とは、相互に依存しあいながら成長した。フランドルへの羊毛輸出は、フランドルの商人がもっぱら取り扱ってきたが、13世紀半ばになるとイングランドの商人もそれに参入するようになる。1270年以後、イングランドとフランドルとのあいだで長期にわたって商業紛争が起きる。それぞれの交易人がそれぞれの交易地からが排除される事態まで起きる。それにより、13世紀半ばから14世紀初期までフランドル向け羊毛輸出は、イタリアの商人が主たる担い手となった。また、フィレンツェの商人がイングランドの羊毛の最大の買い手となり、西ヨーロッパ諸国に輸出していた。

1273年羊毛輸出に免許状が必要となった。1270年代、少なくとも327人という多数のイングランド人が、羊毛輸出の許可状を持っていた。1275年の免許状の数からみて、羊毛交易はイングランド人が3分の1、イタリア人が4分の1、そしてドイツ人とフランス人がその残りを取り扱っていた。それ以外に密輸もあった。14世紀までに、イングランドの商人はこの国の羊毛輸出を取り扱う、十分な力量を備えるまでになった。

イタリア人の活動の最盛期は13世紀と14世紀前半までで、14世紀エドワード3世の時代なるとイギリス人が富裕になり、王室はイタリア人からの貸し付けに依存する必要がなくなり、イングランド人とイタリア人との地位は逆転する。しかし、エドワード3世は百年戦争に当たってイタリア人から融資を受けており、その返済が滞ったことでバルディやペルッツィの商館が破産に追い込まれる。

イングランドの大市はノルマン・コンクエスト以前からあったとみられているが、12世紀から大市の特許状が出されるようになる。ジョンの治世、国際的な大市はブリストル、セント・アイブス、ボストン、スタンフォード、そして13世紀のウィンチェスターであった。それらの国際大市にはハンザ都市、フランドル、イタリア、北フランス、そしてロンドンの商人が集まってきた。しかし、15世紀になると内陸の大市で、外国人商人と出会うことはなくなる。

▼ステープル制度による羊毛輸出の規制▼

| 中世イングランドにおいて、輸入ワインに対置される輸出品は、羊毛であった。13、14世紀、イングランドの輸出額のうち、羊毛は80-90パーセントを占めていた。 13世紀末には、イングランドから364ポンド入りの大袋25,000袋の羊毛が、毎年輸出されるようになった。14世紀初め、3-4万袋となり、最高を記録する。1349年にペストが襲ってくるまで、何年間もブームがあった。しかし、1380年代には、2万袋になり、15世紀半ばには1万袋以下にまで減少する。16世紀初めになると7000袋となり、その半ばには1000袋まで落ち込む。 羊毛の最大の輸出港はボストンであった。それに次いで、ロンドン、ハル、サウサンプトン、リン、ニューカッスル・アポン・タイン、イプスウィッチ、サンドウィッチであった。 プランタジネット朝の王や支配者たちは、輸出羊毛がきわめて重要な税源であり、また外交手段であることをよく承知していた。エドワード1世は商人と協議の上、1275年輸出羊毛に関税を本格的にかけはじめ、1294年にはそれをつり上げる。1421年羊毛課税は関税収入の74パーセントにも及んだという。すでにみた13世紀後半からのフランドルとの抗争を解決するため、輸出羊毛指定市場(ウール・ステープル)という制度が採用される。 海外のウール・ステープルは、1294年ブリュージュに開設されたのが、はじまりとされる。。それは、輸出される羊毛の集散地を指定し、 |

|

| |

|

|

|

| ハンザ商人のシール |

その意義について、少々わかりづらいが、クラパム氏は「公平な適度の恒久的な輸出税」を設定し、「また『ステイプルの商人』の掌中への輸出貿易の大部分の集中[させること]であった。これは国王が交易を見守り、課税し、指揮するための準公共団体であった。しかも、それを海外の羊毛消費社会に対して『外交的』圧力を加えるのに用いることもできた」という制度という(クラパム上p.212)。

国内のステープルとして、いま上にみたロンドンなど10か所ほどの港が指定された。羊毛の仕向地となる海外のステープルとして、まずフランドルのドルトレヒトが指定され、次いでブルージュ、カレーなどに移動する。

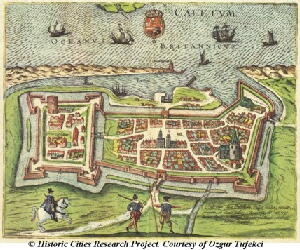

エドワード3世は、1347年百年戦争のなかでカレーを占拠する(それに抵抗した「カレーの市民」を、1888年オーギュスト・ロダンが彫る)。その3年後の1350年、カレーを新しいステープルとして指定し、1360年のプレティニ・カレー条約でその領有が認められる。それはいままでとは違い、支配地に置かれたステープルであった。カレーは1558年フランスの戦争に巻き込まれて失う。カレーの喪失は羊毛輸出の終止符となる。

それらステープルには羊毛輸出商組合(カンパニ・オブ・ザ・ステープル)が結成され、特許状に基づいて羊毛を輸出していた。彼らはマーチャント・ステイプラーズとも呼ばれ、ステープルは本来の意味に加え、羊毛輸出商組合を意味することにもなった。

イングランドの羊毛交易はカレーをステープルとしても規制できるものではなかった。輸出税を払えば、誰彼も羊毛を輸出できたからである。中世イングランドの羊毛の輸出は、13世紀末が絶頂であった。14世紀、毛織物工業が発達して毛織物が輸出されるようになると、羊毛の輸出は衰退をたどる。1472-82年、すべての港で羊毛の輸出量は極端に少なくなってしまう。

15世紀末、200年前に比べ、サウサンプトンの輸出は3分の2も下落し、ロンドンだけは3分の1にとどまった。ロンドンでは、ステープル商人としてロンドン・カレーグループが維持されており、羊毛を独占して扱い、自分たちが影響下にある船―イングランドの港やカレーの船―に積み込んでいた。他方、衰退の激しいボストンやハルでは、最盛期の13世紀末においても、羊毛の8分の7がハンザやフランドル、フランスの船に船積みされていた。

▼15世紀半ばのステープル商人の交易と輸送▼

| ステープル商人の活動の実例がある。トマス・ベトソン(?-1486)の仕事は、イギリスでの羊毛買付け、指定市場カレーへの輸送、そして大陸の市場での売却であった。彼は、毎年5月にグロスクーシャー(イングランド西部)に出かけて、数人の仲買人から羊毛を買い入れた。フランドルやロンバルディア(首都ミラノ)の商人もイングランドに来ていた。ロンバルディアの商人は買い付けた羊毛を、フランドルで5分引きの現金売りし、その現金を高利でイギリス商人に貸し付けて大きな利益をあげていた。 ベトソンが買い付けた羊毛は、駄馬でロンドンその他の港へ運ばれ、カレーへ船で送られた。ロンドンでは親戚の徒弟が3人、秤量や関税・上納金の計算、船積みを手伝ってくれた。船は200トンぐらいで、船長以下20人ほどが乗り組み、海賊に備えて武装していた。夏には羊毛、冬には羊皮の積出しが続く。カレーでは、 |

|

| |

ステープル商人は新毛3袋につき古毛1袋をつけて売っていた。カレー市場にはフランドル、イタリア、北ネーデルラントから羊毛商人が集まっていたが、彼の得意先はブリュージュの2軒の商人であった。ベトソンは季節ごとに開かれるフランドル各地の大市を馬で回って羊毛を売り、若い妻のためにイタリアの絹や北欧の毛皮、棒砂糖やガスコーニュのぶどう酒を買った。

羊毛の買付けは6か月満期の手形で支払われることが多かったので、売上代金を早く回収してコッツウォルドの仲買商に支払わねばならなかった。羊毛貿易は国際的取引であったから、ベトソンの帳場には20種類位の鋳貨が出入りし、それらの両替や手形の仕事も彼の頭を悩ました。

羊毛を買うためにコッツウォルドの畑に遠出し、マーク街(レーン)の勘定場で働き、ロンドンからカレーへ、つづけてまたカレーからロンドンへと船で旅行し、カレー市場で外国商人と取引し、市(いち)の季節にはフランドルの市々を馬で駆けまわった。

大ステープル組合は彼を保護し、彼の宿所を心配し、羊毛量にはいつも眼を光らせ、売買の規則を設け、法廷では正しい判決が得られるようにみていてくれた(以上、原著:アイリーン・バウア著、三好洋子訳『中世に生きる』、p.233-4、東京大学出版会、1969、要約:石坂昭雄他著『商業史』、p.50、有斐閣、1980)。

輸出される羊毛はサルプラーズという粗い麻布地に詰め込まれた。その多くは2包入りであった。キャンバスがカバーとして使用された。大量のキャンバスや荷造りのひもがカレーに貯まった。羊毛袋を計量、シールした後、商人は関税やその他の費用を支払うことになっていた。勿論、信用取引が認められていた。その上で羊毛袋は役人の指示のもとで船に積み込まれた。すべての商人が、損失リスクを軽くするため、自分の羊毛を数隻の船に積み込んだ。通常、5人から11人の商人がそれぞれの船と委託輸送契約を結んでいた。

1478年7月、ロンドンから出帆した羊毛船隊は38隻であったが、1160袋の羊毛、12クローブ(1クローブ=8ポンド)の羊毛、268,227枚の羊毛皮または羊皮を運んでいた。翌年春にも、別の羊毛大船隊が出帆している。3年後の1481年11月、ロンドンとカレーで活躍していた商人リチャード・セリーは11,500枚の羊皮を、ロンドンのメアリー号、ラインハムのクリストファ号、メイドストンのトーマス号、ロンドンのメアリー・グレース号、ハルのミッシェル号、そしてニューハイズのトーマス号という6隻に分割し、委託輸送契約をしていた。

セリーの船積み貨物には、夏冬用の毛皮も含まれていたが、それ以外はコッツウォルド産の羊毛であった。その羊毛は1袋当たり、品質により3ポンドから9ポンドの利益が上がることになっていた。当時、羊毛1袋の平均価格6-7ポンドに対して、平均利益は2-3ポンドであった。ロンドンからカレーまでの運賃は羊毛袋当たり6シリング8ペンスであった。それに船長謝礼金1ペニーが追加された。近代になると、運賃に1パーセントが追加されて、船の持ち主かその用船者に支払われているが、当時は、貨物の積み込みと保管に当たる船長と乗組員に、荷送り人が慣例の手当を用意していた。

船が出帆する前に「検査人」が乗船し、積荷と関税納付書あるいは船積書類と比較した上で、積み込み書類をマークし、事務長に手渡していた。それに際して、検査人は船の国籍によって変わるが、一定の料金を受け取っていた。時には、商人からチップ(1杯のワイン)を受け取るまで、船を遅らせることもあった。

カレーに着くと、羊毛1袋当たり4ペンス、毛皮100枚当たり2ペンスの港湾使用料を納めることになる。その後で、羊毛は陸揚げされ、倉庫に入れられた。そこで、ステープルの職員が関税納付書の明細と比較し、再計量し、羊毛の品質を検査する。1417年、あるイングランドの商人は関税納付書が整っており、イングランドで計量してからカレーで再計量されるまで羊毛に触れてもいないのに、関税納付書に書かれている以上のものを密輸したとして告訴されたと、不満をあらわにしている。それは羊毛が濡れたのではないかと推察されている(以上、ホープ第4章、p.66-8より)。

▼毛織物を輸出する、古くて新しい冒険商人▼

イングランドの海上交易、さらにはその経済の歴史にとって、15世紀は大きな転換期であった。イングランドが羊毛=原料輸出国から、毛織物=製品輸出国に転換する。この「後進国型の経済」からの脱却は、同じ農村が産出する羊毛を加工する、農村毛織物工業が「国民的産業」として勃興したことにある。このイングランドの立場の転換はヨーロッパ諸国における海上交易の構造をも転換させることとなる。それは海上交易を中世から近世に呼び込むこととなる。

中世イングランドは上質の羊毛を大量に輸出してきたが、それを加工した上質の毛織物がフランドルやイタリアから逆輸入されていた。14世紀から、エドワード3世がフランドル人の移住を奨励したことで、先進技術が持ち込まれたこともあって、イングランドでも毛織物工業も発達して輸出に耐える毛織物が生産されるようになる。そのなかでも、ウーステッドやスタンフォース、リンカン、グリンという銘柄が珍重された。

しかし、主たるイングランド産の輸出毛織物は未染色・未仕上げの広幅織(ホワイト・ブロードクロス)であった。時代はかなり下るが、16世紀前半になっても、アントワープへの輸出毛織物のうち、仕上げ品が4万反、未仕上げ品が8万反であったという。

毛織物は、羊毛と同じように、ロンドンやボストン、ハル、ヨーク、ニュー・カスル・オン・タインなどの、多くの港から輸出されていた。ただ。コッツウォルドの広幅織(ホワイト・ブロードクロス)はブリストル、イースト・アングリアの薄手の毛織物はヤーマスから輸出された。

イングランドの毛織物の生産と輸出は、14世紀半ばのペスト流行の前から盛んになった。それが治まると輸出は再び増加しはじめ、14世紀末までに長さ24ヤート、幅1.5-2ヤードの広幅織が、毎年約4万反輸出されるまでになった。その毛織物は9000袋以上の羊毛に相当した。それに加え、羊毛が1.5万袋も輸出されていた。

毛織物が輸出されるようになっても、羊毛の輸出量は直ちに収縮せず、羊毛と毛織物の輸出総量はそれ以前に比べむしろ増加した。15世紀前半、羊毛の輸出は年間約1.4万袋、約8万ポンドから約1万袋、約5万ポンドに減少し、世紀末までそのレベルで推移したといわれている。同時期、広幅織の輸出は約4万反、約7.5万ポンドから約5万反、約9万ポンドに増加したが、世紀後半までその増加を維持することができず、再び約4万反に落ち込んでしまった。

少し時代は下るが、1488/9年には毛織物が53,500反、羊毛が41,900反相当輸出された。それら総量95400反のうち、ロンドンが59.6パーセント、地方港が35.8パーセントを輸出していた。その後も、その傾向は続くが、総量も頭打ちとなる。

1347年カレー占拠の年まで、イングランドは外国人商人が扱う毛織物の輸出入に対して課税していたが、イングランド人には課税されずに毛織物を輸出することができた。1350年になって、イングランド人にも課税されるようになった。

イングランド人は未仕上げの毛織物の輸出を当初から扱ってきた。それを扱うイングランド商人は、外国人商人やステープル商人に対立する立場にあったことから、マーチャント・アドベンチャラーズ(冒険商人)と呼ばれた。また、その冒険とはステープル商人のように決まり切った商いをするのではなく、遠隔地とのあいだで様々な交易品を危険な商いをするという、古いかたちを持つ商人という意味でも用いられた。

1407年、ロンドンで冒険商人組合(カンパニ・オブ・マーチャント・アドベンチャラーズ)が結成され、有力な組合となる。その他の港でも結成され、1462年にはじめて特権が認められる。15世紀、毛織物輸出が大規模な交易になると、毛織物だけで冒険してきた冒険商人もワインや絹織物を手がけるようになる。また、ステープル商人も毛織物輸出に参入してくる。

15世紀半ばのイギリスの外国交易の規模はいまなお小さく、その総額はおよそ300万ポンドと推定され、輸出、輸入がそれぞれ半分ずつであった。その交易の50パーセントが自国の商人の手で行われた。ハンザ商館の手で行われた比率はおよそ10パーセントから20パーセントに上昇し、他方イタリア人などその他外国人の比率は40パーセントから30パーセントに減少したとみられる。

▼イングランドの冒険商人とハンザの対立▼

15世紀第3四半期、経済の衰退が続き、毛織物輸出ブームも世紀末までに終えるが、冒険商人によって取り組まれてきた低地帯諸国、特にアントワープ経由の交易は、バルト海との交易が失われ、16世紀南ヨーロッパ諸国向けの交易が激減するなかで、イングランド人の手で行われる最も重要な交易にのし上がる。

ブリュージュやイープルの毛織物工業は、200年以上もイングランドの羊毛をえて栄えてきたが、世紀末になると、イングランドの毛織物の輸入によって次第に廃業に追い込まれていった。ステープル商人たちは、イングランド毛織物の見返りとして金や銀以外に、リネン、デルフト産陶器、そしてランプ、銅製やかん、飲用ガラス器、コショウ挽き、はさみのといった安価で雑多な消費財を受け取っていた。

北方海域やライン川背後圏との交易は、そのほとんどがハンザ商人の手に置かれたままであった。彼らの扱う毛織物はフランドル産から、次第にイングランド産に転換していった。彼らは、取り引きするリンやハル、ボストンといった港毎に小さな集団に分かれて、バルト海向けの毛織物交易を手中に収めようと衝突しあっていた。

イングランドの冒険商人にとっては、ステープル商人とは違って、ハンザ商人という手強い競争相手がいた。彼らは、毛織物の輸出先である北ヨーロッパの市場をほぼ完全に支配しており、イングランドの商人は排除される危険がつきまとった。そればかりでなく、イングランドの王がイングランドの商人に不利な振る舞いをしていた。

15世紀初頭、ダンツッヒ在住のイングランド商人たちはハンザ商人の虐待、監禁について異議を唱えている。また、1402年、ノルウェー西南部の在住していたイングランド商人は、ハンザの海賊によって追い立てられている。1470年には、ハンザ同盟がデンマークをして、イングランド船のズント海峡の通行を禁止させたことで、イングランド人のバルト海との交易は困難となる。

他方、その頃のイングランド王は、ハンザ商人の手助けを必要としていた。1430年、ヘンリー6世(在位1422-61、70-71)は人民がベルゲン以外のスカンディナヴィアの港に出向くことを禁じた。その禁止令は、名目的なものになったとはいえ、1507年まで有効であった。ヨーク朝のエドワード4世(在位1461-70、71-83)もそれを継続しただけでなく、1471年に王位を奪い返すに当たってハンザ商人にイングランド人より軽い関税を認めていた。

1474年、イングランドとハンザ同盟とのユトレヒト条約は、当事国の商人に対してあらゆる交易特権を付与するとともに、少なくとも100年間も実行されることがなかった、無関税または同等の関税の取りたての開始について合意している。イングランド商人にとって、ハンザ同盟優遇に不満を抱いていたが、ハンザ同盟を敵にして抗争するまでの実力はなかった。

ハンザ商人は、魚や肉の貯蔵に使う塩が大量に必要になり、その買い付けをブールヌフ湾にまで広げる。それによって、彼らの船がイングランド人が縄張りと考えている海域まで帆走してくるようになった。

百年戦争末期の1449年5月、デボン出身のロバート・ウィニントンはブルターニュの船を捕獲しようと、イングランドの私掠船とともに警戒していたところ、ブールヌフの製塩所に向かうフランドルやオランダ、ハンザ同盟の100隻ほどの船隊に遭遇する。ウィニングトンは、彼らに帆をたたむ(自首する)よう要求するがののしられたため、その船隊を丸ごと捕獲している。

フェイル氏によれば、イングランド人にとって「ハンザ商人の行動には、しばしば私利・専横がみられけれども……生産物の交易を促進し、通商組織に関して幾多の知識・指導をさずけてくれ……彼らの貢献ははかりしれない」という(アーネスト・フェイル著、佐々木誠治訳『世界海運業小史』、p.115、日本海運集会所、1957)。

なお、イングランドの最初の私掠許可状は、ヘンリー3世(在位1216-72)の時代、ハンザ同盟に対抗するために出されたとされる。

▼ワインや東方商品など、贅沢品の輸入▼

量に相当した。百年戦争がはじまるとワインの値段は上がり、ボルドーからの輸入は落ち込んだが、その代替品としてスペインものの輸入が増加した。

ボルドーの輸出ワインは、当初、1199-1451年のあいだイングランド領となったバイヨンヌ地方の船によって輸送されていたが、1308年までにチェスターからイプスウィッチにかけての20ほどの港の船が加わるようになった。1372年までに、200隻のイングランドやスコットランド、ウェールズの船が、ボルドーでワインを積んでいたとされる。

ボルドーの輸出ワインは並み品であった。それに対して地中海から来るワインは香りのよい高級品であった。時代はかなり下るが、1443-44年、サウサンプトンへのワイン輸入量は高級品345樽、並み品396樽であった。高級なワインはすべて外国人によって運び込まれたが、並みのワインの5分の4はイングランド人によって運び込まれるようになっていた。

14世紀は繁栄する世紀、15世紀は富める世紀と呼ばれ、富裕層はあれこれの贅沢品を買い込んで、食卓をにぎわせた。香辛料は、様々な航路から将来したが、主にジェノヴァやカタロニアの船、1317年以降はヴェネツィアの船が持ってきた。その他、地中海からは高価であった砂糖をはじめ、ナツメヤシ、イチジク、アーモンド、すぐり、干しぶどう、オリーブ油、米がもたらされた。

それら食卓の贅沢品を積んだ地中海の船が、イギリス海峡を北上する途中、イングランドの港に立ち寄って売り捌いていた。その最寄りの港がサウサンプトンであった。サウサンプトン商人ギルドは富裕で驕慢であった。

その他の贅沢品として高級な服地があった。イングランドが毛織物を輸出するようになっても、低地諸国は17世紀になるまで毛織物の染色加工について優良な技術を保持しつづけ、上質の毛織物をイングランドに輸出しつづけた。イープルの上質毛織物をはじめ、フランドルのファスチャン織、フランスのカンブレーの上質亜麻布やアラスのつづれ織などがあった。また、特にヴェネツィアからは、東方産品を含む貴重な品々がもたらされた。

▼雑多な輸出品―石炭、輸入品―染料▼

毛織物が輸出される以前、羊毛皮や羊皮も、羊毛とともに大量の輸出品であった。スコットランドにおいても、それらはニシンとともに主要な輸出品であった。また、鉛やスズは王室の直轄事業であったが、その輸出はステープルを通じて行われた。その他、干したあるいは塩漬けのニシンやイワシ、少量の雪花石膏や白ろうの製品が輸出されていた。時折、輸出される品目としては、木材、樫、タン皮、そして石炭があった。その他、穀物やバター、卵、蹄鉄、短剣、革製とっくり、長靴なども、輸出された。

12世紀末からイングランドやスコットランドの炭坑が開発され、1299年ロンドンで鍛冶が燃す石炭が悪臭をはなったという記録がある。石炭の海送が顕著になったのは、14世紀エドワード3世の時代になってからであった。その主な国内の海送はタイン川のニューカスルからロンドン向けのものであった。

ヨーロッパ大陸では、石炭を産出しなかった。この新しい燃料は、当初、イングランド人よりも外国人が好んで使ってとされる。石炭は外国船の戻りバラストとして、小麦と交換するかたちではじまった。1377年には、40隻以上の船がタイン・サイドに石炭貿易に従事し、年間約7000トンの石炭を低地帯諸国に輸出していた。

ブリテン島の沿岸航海よりも、イギリス海峡を渡るほうが、容易であったという。イギリスの沿岸交易として、イングランドにはアイルランドから羊皮、毛皮、若干のオーク材と穀物が輸入され、またイングランドからはワインがアイルランドやウェールズへ中継輸出された。

また、贅沢品以外の輸入品として、ブールヌフ湾の塩、バルト海から木材、ピッチ、大麻、円材、そして船、またスウェーデン産の鉄、スウェーデンやゾーリンゲン産の鋼、スペイン産のクヌギの弓ざお、レヴァントから少量の綿(ローソクの芯)、染料と媒染剤、時折、コルトバ産の皮が輸入された。また、規則的ではないが、ダンツィヒから穀物、スカンディナヴィア産の干し魚、ビスケー湾の塩が輸入された。

そのなかでも重要な品は毛織物工業が使用する染料と媒染剤であった。細葉大青がフランスから、ブラジルという赤色染料やメキシコのコチニールが、相当時代が下がってイベリアからミョウバンが、スミルナや黒海から、木灰はバルト海から渡来していた。

「ドイツやフランスに母港を持つ11隻の船が、1293年嵐にあって、ノース・ヨークシャーのスカーバラに吹き寄せられたが、その積み荷のなかに、ボード20,060枚、ピッチ992バレル[36ガロン、1ガロン=4.5リットル]、木灰61樽、バター45バレル、アザラシの脂肪とオイル22ラスト[重量の単位、通例4000ポンド]、樽に入ったニシン23ラスト、雄牛や馬、山羊、アザラシ、小牛、羊の生皮や皮52ラストと19ディカー、野ウサギの皮500枚、ポペルとスタデリン(毛皮の種類)15.5束、干し魚あるいは干しタラ2800本、ワックス1個、弓状の樽板300枚、そして若いオオタカ4羽が積まれていた。最後の生皮は20ディカー、1ディカーは10枚の生皮に換算される。こうした商品は羊毛や毛織物、小麦と交換されていた」(ホープ第3章、p.37)。

最後に、中世イングランドにあっては、金銀が輸入されることがあっても、それらが国外に持ち出されてはならないと考えられてきた。それを防止するため、あれこれの措置がとられたが、1478年には重罪となった。

1500年頃、オランダの人文主義者デシデリウス・エラスムス(1469?-1536、4回訪英)など訪問者は、イングランドには銀や銀器が潤沢にあると記録している。クラパム氏によれば、「それは、重罪の法律によってではなしに、イングランドがそしてスコットランドもまた、きわめて重要な原材料を輸出したという事実と、そしてイングランドが近隣諸国に……需要された工業品、すなわち毛織物を多量に産しつつあるという事実によって、たぶんもっとも巧く説明される」という(クラパム上、p.257)。中世イングランドの交易収支は十全に黒字であったのである。

▼イングランド人の地中海への進出▼

15世紀前半、イングランドのボルドーからのワイン輸入量は14世紀よりも減少し、年間約12,000トンになった。1449年、再び戦争が起きると約5000トンになり、世紀末になってようやく10,000トンに戻る。1453年百年戦争が終結して、ガスコーニュがフランス側につくと、ブルターニュ人やスペイン人はワイン交易を放棄してしまう。それに代わって、15世紀後半、ギリシアやイベリアからのワインがますます増加する。

他方、15世紀、イングランドとカスティーリャ(イサベル1世が1474-1504年統治する)との交易は急激に増加した。イングランド人は多種多様な毛織物を用意し、スペイン人は羊毛、オイルと染料、さらに鉄鉱石、ワイン、レザー、そして様々な食料品を供給してきた。1483-4年の交易額は約14,000ポンドで、その交易に5隻が従事していたが、そのうち2隻はイングランド船であった。

フェイル氏によれば、15世紀以前においてイングランドの船が地中海に向けて交易航海に出掛けたという記録はさないとされ。それほどに「封建時代のイングランドは貧乏国であり、物質文明の面ではなお後進国に属していた」(フェイル前同、p.98)。15世紀、イングランド人は地中海との交易を、ためらいながら広げていく。ジェノヴァ人たちは、彼らの地中海との直接交易の企てを阻止しようとしたが、イングランド船が1412年に地中海のスペインの島のイビサやジェノヴァに入港している。

1446年、ブリストルのロバート・スターミーは、コグ・アン号に羊毛40袋とスズ100塊を積み、モロッコ海峡経由でピサに入港し、それらをフィレンツェで売るという許可状をえている。その船の乗組員は37人であり、聖地パレスチナのジョッパ(ヤッファの旧名)に向かう巡礼160人を乗せていた。ピサでは、コショウ、ショウガ、その他異国の産物を帰り荷として積んだが、ギリシア沖で嵐にあい遭難している。

スターミーは、それに臆せず、11年後、持ち船キャサリン・スターミー号に許可状をえている。その船は、前年、コンポステラ向けの巡礼、レヴァント向けの毛織物6000反(約4万ポンド相当)、羊毛600袋(7000ポンド強相当)、純正なスズ、鉛、小麦、そして彼がこの機会に運びたかったものを船積みしていた。

1438-9年、ヴェネツィアのガレー船団がロンドンに、アーモンド、干しブドウ、ナツメヤシ、イチジク、オレンジ、ザクロ、レーズン、砂糖、シナモン、生のショウガ、その他薬剤や香辛料、甘口ワイン、そして1000ハンドレッドウエイト以上のコショウを運んできた。そのうち2隻が、帰り荷として、イングランドの毛織物の全輸出量の10パーセントを積み込むことになっていた。

1465年、ロンドンに入港して来た船の約30パーセントがイングランド船であったが、その比率は1519年には約40パーセントに上昇した。地中海の船が圧倒的であった港でも、イングランド船の入港が次第に多くなり、外国船を上回るようになった。

ヨーク朝末期のエドワード4世、さらにテューダー朝初代のヘンリー7世(在位1485-1509)の治世を通じて、イングランドの海上交易は急速に発達する。イングランド船は地中海のみならず、さらに遠方のコンスタチノープル、キオス島、カンディア(クレタ島イラクリオンの旧名)に乗り込んでいった。彼らイングランド商人が予想する利益はリスクを補って余りあるものとなっていた。

エドワード4世は商人王と呼ばれる。彼は、王位継承に当たり商人たちの支持を受けていた。彼は、航海条例を制定して、商人たちを喜ばせた。それはイングランド船が妥当な運賃で利用しうる限り、イングランド人は外国船を用船してはならないとした。この条例は3年で失効する。エドワード4世自身も、1478年さらに1482年、自分の大型船に羊毛と毛織物を積み、南方に送り込んでいる。また、リチャード3世の治世(在位1483-85)、イングランド商人はピサに、イングランド領事を配置するよう申し入れている。

15世紀後半になって、イングランド人は地中海に進出したことによって、ようやく北海・バルト海交易圏と地中海交易圏にまたがる海上交易人としての地位を獲得したといえる。そして、この基礎づくりをへて、16世紀後半になってイングランド人は非ヨーロッパ交易圏に進出、飛躍することとなる。

▼国王御用のシンク・ポーツから王室船▼

イングランドの王はガレーを主力とする艦隊を編成することはなかった。その理由について、フェイル氏は「歴代の国王が貧困なため……大規模な海軍を維持する財力がなかったこと」にあると述べている(フェイル前同、p.101)。

11世紀、エドワード懺悔王は自ら艦隊を維持するのではなく、イギリス海峡の特定港が必要なときに所定数の船を用意することを義務づけ、その見返りとして特権を与えるという方法を採用した。それらの港は、サンドウィッチ、ドーバー、ハイズ、ロムニー、そしてヘースティングであった。これら五港はシンク・ポーツと呼ばれた。その後、ウィンチェルシー、そしてライ、さらにシーフォードが加わった。それらの港はケントとサセックスの30の町を傘下に入れていた。

13世紀、シンク・ポーツを統制する官職が置かれ、絶頂に達する。シンク・ポーツは自らの費用で国王に成人21人と少年1人が乗り組む船をあわせて157隻、年間15日間提供することになっていた。1244年には、最初の船員病院がサンドウィッチに設置される。

シンク・ポーツに、ノルマン・コンクエスト後大艦隊が要求された最初の事件は、1189年のリチャード1世の十字軍遠征であった。その艦隊は100隻以上となり、それら船はイングランドや、フランスのノルマンディやポァトゥー地方のすべての港において買船あるいは用船されたものであった。1297年、エドワード1世はウェールズ征服やスコットランドとの紛争に当たり、305隻、乗組員5,800人の艦隊を編成していた。

14世紀になると、国王は何隻かのガレーを所有するようになった。そのほとんどが商船としても使えるように幅広となっていたし、さらにその世紀後半になると用船料を稼ごうとして、すぐに船を用船に出せるようにしてあった。例えば、1232年ジョン・ブランコビリーは王室船クイーン号の使用に対して、国王に年間50マルクを支払い、その船を良好な状態に保つことを条件として、彼が望むところに出掛けて交易していたという。

14世紀半ばまでに、ほとんどのシンク・ポーツの港が沈泥で埋まってしまったので、国王は自分の船を40隻あるいは50隻を、ロンドン・タワーからそれほど遠くないテムズ川南岸のロザーハイズや北岸のラトクリフに保持するようになった。しかし、それでもって海上での作戦あるいは中隊の移動に当たって決して十分ではなく、イングランド人の強制徴発や外国人の雇用は避けられなかった。

1347年、百年戦争に入って10年目、エドワード3世はエドワード1世時代の2倍に及ぶ738隻と、約15,000人を徴用した。百年戦争期間中、商船が海軍の中核となったが、船員徴発、商船の自由航行禁止、そして不十分な補償は、すべて通常の交易や利益を破壊するものであった。

1381年、リチャード2世(在位1377-99)はいまや極度に衰退した海軍を増強するため、イングランド最初の航海条例を制定する。それはその後の航海条例の先駆けであるが、イングランドの輸出入はイングランド臣民が所有する船によらなければならないとした。しかし、この条例は、イタリアやハンザの商人の船は除外されており、またイングランド船の数が少なかったので、有効に機能しなかった。

ヘンリー5世(在位1413-22)の治世、イングランド人の海上交易はこれまでにない繁栄をみせ、イングランド船は地中海にはじめて姿を現した。彼はすばらしい艦隊を建造し、海軍艦船表を残している。海軍艦船表には、拿捕フランス船12隻を含む、38隻の船名が掲載されている。そのうち、ジーザス・オブ・ザ・タワー号は1000トン、ホーリーゴスト・オブ・ザ・タワー号は760トン、その他7隻は400-600トンであったといわれている。彼の艦隊は個人財産に過ぎず、王位継承の際、競売に付されている。

国王が商船を徴用した場合、船長や船員には賃金が支給され、船主には船のトン数と使用期間に応じて使用料が支払われた。14-15世紀の船舶使用料は四半期ごとに支払われ、1トン当たり3シリング4ペンスに固定されていた。使用料が正当かつ誠実に支払われれば、平時の輸送よりも有利なものになるはずであったが、いつも不満が聞かれたという。なお、船主には使用料以外に、略奪や拿捕分配金が期待された。

なお、シンク・ポーツは14世紀半ば国王御用の使命は終わるが、ドーバーはヨーロッパ大陸への旅客交通の主要な港になり、1312年より前からフェリーのギルドがあった。また、シンク・ポーツは1821年のシンク・ポーツ法により、現在もその名誉を維持している。

▼大型横帆船として、200トン級カラックが登場▼

イギリスという島国にとって造船業と海運業は不可欠な産業である。中世イギリスで使用された船は多種多様であり、その実態はよくわからない。中世イギリスの造船史料は皆無という。なお、船の輸送力はワイン交易が重要であったことから、1トンは約250ガロン入る大樽の量目となった。

ホープ氏は、中世における船の発達について、すっきりした記述をものにすることは困難であるといい、ハルク、コグ、キール、クノール、さらにバージといった船型について説明を加えている。従来の船の舵は、1本または数本の舷側舵であったが、1本のオールが次第に当たり前になった。12世紀から13世紀にかけて、船尾舵が採用されるようになる。

クラパム氏によれば、14世紀になるまで、30トンの貨物船が普通であった。すでに、12世紀から国王は、マストの前と後にあるワインの2樽を「拿捕品」とみなして、現物税として徴収していた。14世紀になると、200、240トンといった船も現れるが、それは軍艦であった。

また、「1300年、積トン240トン以上、乗組員30人といった大型船もあったが(積トンは現代の純トンにほぼ等しい)、それは例外に属していた。平均的なイングランドの商船は100積トン以下であった。闘う砦でもあった船首楼は大型船のみに付けられていた」(ホープ第3章、p.42)。

15世紀第1四半期、新しいタイプの船が登場したとみられている。それは、地中海様式と大西洋様式と合成した、3本マスト全装横帆船である。それは、その後400年以上にわたって、世界の商人や政府に用いられ続けるという革新であった。それは、従来とは逆に、まずフレームを立てた後で、外板を平張りしていくという、カラベル方式で建造されていた。それによって船は堅牢となり、それが大きくなるほど、材木は少なくてすみ、クリンカー式で建造される船より大型になった。

この新しい船殻にまず2本、すぐに3本のマストが立てられるようになった。横帆に加えて、東地中海の船員が何世紀にわたって使用してきた三角帆(ラテンスル)が用いられた。3本のマストの船では、メンマストの大きな横帆、フォアマストには小さな横帆、そしてミズンマストには三角帆が張られた。こうした形式の船はカラックと呼ばれた。

カラックは船体の幅が広がり、深さが増した船であった。デッキ上の長さは幅の3倍あったが、キール上の長さは2倍となっていた。カラックは、15世紀一杯、サイズを増加し続け、1410年から1450年にかけて80トンから120トンに増加し、1500年までに200トンが普通となる。カラックやその類似船の形状は、遠洋船に適していたとはいえ、イギリス人が唯一あるいは主に使用したタイプではなかった。

15世紀後半になると、船首や船尾にある「カッスル」は船から切り離せないものとなり、メンマストには頑丈な戦闘望楼が設けられるようになった。また、船にはギャレーが常設され、また舶載重砲が据え付けられるようになった。舶載重砲は急速に改善され、ヨーロッパの船員を世界の港において有利な立場にさせた。この重砲や小銃など、ヨーロッパ諸国の絶えることのない戦争によって改良され続けた火器が、ヨーロッパ諸国の対外侵略と世界制覇の決定的な手段となった。

ただ、イギリスの造船所は外国の型式や艤装品を借用するが精一杯であったが、世界の海を征服した多くの国々にも十分採用してもらえるような船を、最終的には建造できるようになる。

羊毛の買付けは6か月満期の手形で支払われることが多かったので、売上代金を早く回収してコッツウォルドの仲買商に支払わねばならなかった。羊毛貿易は国際的取引であったから、ベトソンの帳場には20種類位の鋳貨が出入りし、それらの両替や手形の仕事も彼の頭を悩ました。

羊毛を買うためにコッツウォルドの畑に遠出し、マーク街(レーン)の勘定場で働き、ロンドンからカレーへ、つづけてまたカレーからロンドンへと船で旅行し、カレー市場で外国商人と取引し、市(いち)の季節にはフランドルの市々を馬で駆けまわった。

大ステープル組合は彼を保護し、彼の宿所を心配し、羊毛量にはいつも眼を光らせ、売買の規則を設け、法廷では正しい判決が得られるようにみていてくれた(以上、原著:アイリーン・バウア著、三好洋子訳『中世に生きる』、p.233-4、東京大学出版会、1969、要約:石坂昭雄他著『商業史』、p.50、有斐閣、1980)。

輸出される羊毛はサルプラーズという粗い麻布地に詰め込まれた。その多くは2包入りであった。キャンバスがカバーとして使用された。大量のキャンバスや荷造りのひもがカレーに貯まった。羊毛袋を計量、シールした後、商人は関税やその他の費用を支払うことになっていた。勿論、信用取引が認められていた。その上で羊毛袋は役人の指示のもとで船に積み込まれた。すべての商人が、損失リスクを軽くするため、自分の羊毛を数隻の船に積み込んだ。通常、5人から11人の商人がそれぞれの船と委託輸送契約を結んでいた。

1478年7月、ロンドンから出帆した羊毛船隊は38隻であったが、1160袋の羊毛、12クローブ(1クローブ=8ポンド)の羊毛、268,227枚の羊毛皮または羊皮を運んでいた。翌年春にも、別の羊毛大船隊が出帆している。3年後の1481年11月、ロンドンとカレーで活躍していた商人リチャード・セリーは11,500枚の羊皮を、ロンドンのメアリー号、ラインハムのクリストファ号、メイドストンのトーマス号、ロンドンのメアリー・グレース号、ハルのミッシェル号、そしてニューハイズのトーマス号という6隻に分割し、委託輸送契約をしていた。

セリーの船積み貨物には、夏冬用の毛皮も含まれていたが、それ以外はコッツウォルド産の羊毛であった。その羊毛は1袋当たり、品質により3ポンドから9ポンドの利益が上がることになっていた。当時、羊毛1袋の平均価格6-7ポンドに対して、平均利益は2-3ポンドであった。ロンドンからカレーまでの運賃は羊毛袋当たり6シリング8ペンスであった。それに船長謝礼金1ペニーが追加された。近代になると、運賃に1パーセントが追加されて、船の持ち主かその用船者に支払われているが、当時は、貨物の積み込みと保管に当たる船長と乗組員に、荷送り人が慣例の手当を用意していた。

船が出帆する前に「検査人」が乗船し、積荷と関税納付書あるいは船積書類と比較した上で、積み込み書類をマークし、事務長に手渡していた。それに際して、検査人は船の国籍によって変わるが、一定の料金を受け取っていた。時には、商人からチップ(1杯のワイン)を受け取るまで、船を遅らせることもあった。

カレーに着くと、羊毛1袋当たり4ペンス、毛皮100枚当たり2ペンスの港湾使用料を納めることになる。その後で、羊毛は陸揚げされ、倉庫に入れられた。そこで、ステープルの職員が関税納付書の明細と比較し、再計量し、羊毛の品質を検査する。1417年、あるイングランドの商人は関税納付書が整っており、イングランドで計量してからカレーで再計量されるまで羊毛に触れてもいないのに、関税納付書に書かれている以上のものを密輸したとして告訴されたと、不満をあらわにしている。それは羊毛が濡れたのではないかと推察されている(以上、ホープ第4章、p.66-8より)。

▼毛織物を輸出する、古くて新しい冒険商人▼

イングランドの海上交易、さらにはその経済の歴史にとって、15世紀は大きな転換期であった。イングランドが羊毛=原料輸出国から、毛織物=製品輸出国に転換する。この「後進国型の経済」からの脱却は、同じ農村が産出する羊毛を加工する、農村毛織物工業が「国民的産業」として勃興したことにある。このイングランドの立場の転換はヨーロッパ諸国における海上交易の構造をも転換させることとなる。それは海上交易を中世から近世に呼び込むこととなる。

中世イングランドは上質の羊毛を大量に輸出してきたが、それを加工した上質の毛織物がフランドルやイタリアから逆輸入されていた。14世紀から、エドワード3世がフランドル人の移住を奨励したことで、先進技術が持ち込まれたこともあって、イングランドでも毛織物工業も発達して輸出に耐える毛織物が生産されるようになる。そのなかでも、ウーステッドやスタンフォース、リンカン、グリンという銘柄が珍重された。

しかし、主たるイングランド産の輸出毛織物は未染色・未仕上げの広幅織(ホワイト・ブロードクロス)であった。時代はかなり下るが、16世紀前半になっても、アントワープへの輸出毛織物のうち、仕上げ品が4万反、未仕上げ品が8万反であったという。

毛織物は、羊毛と同じように、ロンドンやボストン、ハル、ヨーク、ニュー・カスル・オン・タインなどの、多くの港から輸出されていた。ただ。コッツウォルドの広幅織(ホワイト・ブロードクロス)はブリストル、イースト・アングリアの薄手の毛織物はヤーマスから輸出された。

イングランドの毛織物の生産と輸出は、14世紀半ばのペスト流行の前から盛んになった。それが治まると輸出は再び増加しはじめ、14世紀末までに長さ24ヤート、幅1.5-2ヤードの広幅織が、毎年約4万反輸出されるまでになった。その毛織物は9000袋以上の羊毛に相当した。それに加え、羊毛が1.5万袋も輸出されていた。

毛織物が輸出されるようになっても、羊毛の輸出量は直ちに収縮せず、羊毛と毛織物の輸出総量はそれ以前に比べむしろ増加した。15世紀前半、羊毛の輸出は年間約1.4万袋、約8万ポンドから約1万袋、約5万ポンドに減少し、世紀末までそのレベルで推移したといわれている。同時期、広幅織の輸出は約4万反、約7.5万ポンドから約5万反、約9万ポンドに増加したが、世紀後半までその増加を維持することができず、再び約4万反に落ち込んでしまった。

少し時代は下るが、1488/9年には毛織物が53,500反、羊毛が41,900反相当輸出された。それら総量95400反のうち、ロンドンが59.6パーセント、地方港が35.8パーセントを輸出していた。その後も、その傾向は続くが、総量も頭打ちとなる。

1347年カレー占拠の年まで、イングランドは外国人商人が扱う毛織物の輸出入に対して課税していたが、イングランド人には課税されずに毛織物を輸出することができた。1350年になって、イングランド人にも課税されるようになった。

イングランド人は未仕上げの毛織物の輸出を当初から扱ってきた。それを扱うイングランド商人は、外国人商人やステープル商人に対立する立場にあったことから、マーチャント・アドベンチャラーズ(冒険商人)と呼ばれた。また、その冒険とはステープル商人のように決まり切った商いをするのではなく、遠隔地とのあいだで様々な交易品を危険な商いをするという、古いかたちを持つ商人という意味でも用いられた。

1407年、ロンドンで冒険商人組合(カンパニ・オブ・マーチャント・アドベンチャラーズ)が結成され、有力な組合となる。その他の港でも結成され、1462年にはじめて特権が認められる。15世紀、毛織物輸出が大規模な交易になると、毛織物だけで冒険してきた冒険商人もワインや絹織物を手がけるようになる。また、ステープル商人も毛織物輸出に参入してくる。

15世紀半ばのイギリスの外国交易の規模はいまなお小さく、その総額はおよそ300万ポンドと推定され、輸出、輸入がそれぞれ半分ずつであった。その交易の50パーセントが自国の商人の手で行われた。ハンザ商館の手で行われた比率はおよそ10パーセントから20パーセントに上昇し、他方イタリア人などその他外国人の比率は40パーセントから30パーセントに減少したとみられる。

|

|

| |

|

15世紀第3四半期、経済の衰退が続き、毛織物輸出ブームも世紀末までに終えるが、冒険商人によって取り組まれてきた低地帯諸国、特にアントワープ経由の交易は、バルト海との交易が失われ、16世紀南ヨーロッパ諸国向けの交易が激減するなかで、イングランド人の手で行われる最も重要な交易にのし上がる。

ブリュージュやイープルの毛織物工業は、200年以上もイングランドの羊毛をえて栄えてきたが、世紀末になると、イングランドの毛織物の輸入によって次第に廃業に追い込まれていった。ステープル商人たちは、イングランド毛織物の見返りとして金や銀以外に、リネン、デルフト産陶器、そしてランプ、銅製やかん、飲用ガラス器、コショウ挽き、はさみのといった安価で雑多な消費財を受け取っていた。

北方海域やライン川背後圏との交易は、そのほとんどがハンザ商人の手に置かれたままであった。彼らの扱う毛織物はフランドル産から、次第にイングランド産に転換していった。彼らは、取り引きするリンやハル、ボストンといった港毎に小さな集団に分かれて、バルト海向けの毛織物交易を手中に収めようと衝突しあっていた。

イングランドの冒険商人にとっては、ステープル商人とは違って、ハンザ商人という手強い競争相手がいた。彼らは、毛織物の輸出先である北ヨーロッパの市場をほぼ完全に支配しており、イングランドの商人は排除される危険がつきまとった。そればかりでなく、イングランドの王がイングランドの商人に不利な振る舞いをしていた。

15世紀初頭、ダンツッヒ在住のイングランド商人たちはハンザ商人の虐待、監禁について異議を唱えている。また、1402年、ノルウェー西南部の在住していたイングランド商人は、ハンザの海賊によって追い立てられている。1470年には、ハンザ同盟がデンマークをして、イングランド船のズント海峡の通行を禁止させたことで、イングランド人のバルト海との交易は困難となる。

他方、その頃のイングランド王は、ハンザ商人の手助けを必要としていた。1430年、ヘンリー6世(在位1422-61、70-71)は人民がベルゲン以外のスカンディナヴィアの港に出向くことを禁じた。その禁止令は、名目的なものになったとはいえ、1507年まで有効であった。ヨーク朝のエドワード4世(在位1461-70、71-83)もそれを継続しただけでなく、1471年に王位を奪い返すに当たってハンザ商人にイングランド人より軽い関税を認めていた。

1474年、イングランドとハンザ同盟とのユトレヒト条約は、当事国の商人に対してあらゆる交易特権を付与するとともに、少なくとも100年間も実行されることがなかった、無関税または同等の関税の取りたての開始について合意している。イングランド商人にとって、ハンザ同盟優遇に不満を抱いていたが、ハンザ同盟を敵にして抗争するまでの実力はなかった。

ハンザ商人は、魚や肉の貯蔵に使う塩が大量に必要になり、その買い付けをブールヌフ湾にまで広げる。それによって、彼らの船がイングランド人が縄張りと考えている海域まで帆走してくるようになった。

百年戦争末期の1449年5月、デボン出身のロバート・ウィニントンはブルターニュの船を捕獲しようと、イングランドの私掠船とともに警戒していたところ、ブールヌフの製塩所に向かうフランドルやオランダ、ハンザ同盟の100隻ほどの船隊に遭遇する。ウィニングトンは、彼らに帆をたたむ(自首する)よう要求するがののしられたため、その船隊を丸ごと捕獲している。

フェイル氏によれば、イングランド人にとって「ハンザ商人の行動には、しばしば私利・専横がみられけれども……生産物の交易を促進し、通商組織に関して幾多の知識・指導をさずけてくれ……彼らの貢献ははかりしれない」という(アーネスト・フェイル著、佐々木誠治訳『世界海運業小史』、p.115、日本海運集会所、1957)。

なお、イングランドの最初の私掠許可状は、ヘンリー3世(在位1216-72)の時代、ハンザ同盟に対抗するために出されたとされる。

▼ワインや東方商品など、贅沢品の輸入▼

| ノルマン・コンクエストによって、イン グランドの支配者にフランス人がなった のであるから、ワインの交易が隆盛す るのは自然な成り行きであった。ワイン は12世紀半ばから少し裕福になったイ ングランドに輸入され続けたが、それ はおおむねボルドー・ワインであった。 その輸入は、フェイル氏によれば、「イ ギリス海員にとって航洋航海の……訓 練所……、イギリスをして大型船建造 に向かわしめる……要因」であったと いう(フェイル前同、p.99)。 14世紀の最初の3年間におけるイン グランドの輸入量は、ボルドーの輸出 総量の4分の1に相当する、年間約2万 トンであったと推定されている。それは 4000万本のワインに等しい。人口400 万人のうち、男性が1日に1-2本飲める |

|

| 16世紀、個人蔵 |

ボルドーの輸出ワインは、当初、1199-1451年のあいだイングランド領となったバイヨンヌ地方の船によって輸送されていたが、1308年までにチェスターからイプスウィッチにかけての20ほどの港の船が加わるようになった。1372年までに、200隻のイングランドやスコットランド、ウェールズの船が、ボルドーでワインを積んでいたとされる。

ボルドーの輸出ワインは並み品であった。それに対して地中海から来るワインは香りのよい高級品であった。時代はかなり下るが、1443-44年、サウサンプトンへのワイン輸入量は高級品345樽、並み品396樽であった。高級なワインはすべて外国人によって運び込まれたが、並みのワインの5分の4はイングランド人によって運び込まれるようになっていた。

14世紀は繁栄する世紀、15世紀は富める世紀と呼ばれ、富裕層はあれこれの贅沢品を買い込んで、食卓をにぎわせた。香辛料は、様々な航路から将来したが、主にジェノヴァやカタロニアの船、1317年以降はヴェネツィアの船が持ってきた。その他、地中海からは高価であった砂糖をはじめ、ナツメヤシ、イチジク、アーモンド、すぐり、干しぶどう、オリーブ油、米がもたらされた。

それら食卓の贅沢品を積んだ地中海の船が、イギリス海峡を北上する途中、イングランドの港に立ち寄って売り捌いていた。その最寄りの港がサウサンプトンであった。サウサンプトン商人ギルドは富裕で驕慢であった。

その他の贅沢品として高級な服地があった。イングランドが毛織物を輸出するようになっても、低地諸国は17世紀になるまで毛織物の染色加工について優良な技術を保持しつづけ、上質の毛織物をイングランドに輸出しつづけた。イープルの上質毛織物をはじめ、フランドルのファスチャン織、フランスのカンブレーの上質亜麻布やアラスのつづれ織などがあった。また、特にヴェネツィアからは、東方産品を含む貴重な品々がもたらされた。

▼雑多な輸出品―石炭、輸入品―染料▼

毛織物が輸出される以前、羊毛皮や羊皮も、羊毛とともに大量の輸出品であった。スコットランドにおいても、それらはニシンとともに主要な輸出品であった。また、鉛やスズは王室の直轄事業であったが、その輸出はステープルを通じて行われた。その他、干したあるいは塩漬けのニシンやイワシ、少量の雪花石膏や白ろうの製品が輸出されていた。時折、輸出される品目としては、木材、樫、タン皮、そして石炭があった。その他、穀物やバター、卵、蹄鉄、短剣、革製とっくり、長靴なども、輸出された。

12世紀末からイングランドやスコットランドの炭坑が開発され、1299年ロンドンで鍛冶が燃す石炭が悪臭をはなったという記録がある。石炭の海送が顕著になったのは、14世紀エドワード3世の時代になってからであった。その主な国内の海送はタイン川のニューカスルからロンドン向けのものであった。

ヨーロッパ大陸では、石炭を産出しなかった。この新しい燃料は、当初、イングランド人よりも外国人が好んで使ってとされる。石炭は外国船の戻りバラストとして、小麦と交換するかたちではじまった。1377年には、40隻以上の船がタイン・サイドに石炭貿易に従事し、年間約7000トンの石炭を低地帯諸国に輸出していた。

|

|

| イギリス・ペンブルックシャー・サンダーズフット |

ロンドン・ワッピング・ハーミテージ |

また、贅沢品以外の輸入品として、ブールヌフ湾の塩、バルト海から木材、ピッチ、大麻、円材、そして船、またスウェーデン産の鉄、スウェーデンやゾーリンゲン産の鋼、スペイン産のクヌギの弓ざお、レヴァントから少量の綿(ローソクの芯)、染料と媒染剤、時折、コルトバ産の皮が輸入された。また、規則的ではないが、ダンツィヒから穀物、スカンディナヴィア産の干し魚、ビスケー湾の塩が輸入された。

そのなかでも重要な品は毛織物工業が使用する染料と媒染剤であった。細葉大青がフランスから、ブラジルという赤色染料やメキシコのコチニールが、相当時代が下がってイベリアからミョウバンが、スミルナや黒海から、木灰はバルト海から渡来していた。

「ドイツやフランスに母港を持つ11隻の船が、1293年嵐にあって、ノース・ヨークシャーのスカーバラに吹き寄せられたが、その積み荷のなかに、ボード20,060枚、ピッチ992バレル[36ガロン、1ガロン=4.5リットル]、木灰61樽、バター45バレル、アザラシの脂肪とオイル22ラスト[重量の単位、通例4000ポンド]、樽に入ったニシン23ラスト、雄牛や馬、山羊、アザラシ、小牛、羊の生皮や皮52ラストと19ディカー、野ウサギの皮500枚、ポペルとスタデリン(毛皮の種類)15.5束、干し魚あるいは干しタラ2800本、ワックス1個、弓状の樽板300枚、そして若いオオタカ4羽が積まれていた。最後の生皮は20ディカー、1ディカーは10枚の生皮に換算される。こうした商品は羊毛や毛織物、小麦と交換されていた」(ホープ第3章、p.37)。

最後に、中世イングランドにあっては、金銀が輸入されることがあっても、それらが国外に持ち出されてはならないと考えられてきた。それを防止するため、あれこれの措置がとられたが、1478年には重罪となった。

1500年頃、オランダの人文主義者デシデリウス・エラスムス(1469?-1536、4回訪英)など訪問者は、イングランドには銀や銀器が潤沢にあると記録している。クラパム氏によれば、「それは、重罪の法律によってではなしに、イングランドがそしてスコットランドもまた、きわめて重要な原材料を輸出したという事実と、そしてイングランドが近隣諸国に……需要された工業品、すなわち毛織物を多量に産しつつあるという事実によって、たぶんもっとも巧く説明される」という(クラパム上、p.257)。中世イングランドの交易収支は十全に黒字であったのである。

▼イングランド人の地中海への進出▼

15世紀前半、イングランドのボルドーからのワイン輸入量は14世紀よりも減少し、年間約12,000トンになった。1449年、再び戦争が起きると約5000トンになり、世紀末になってようやく10,000トンに戻る。1453年百年戦争が終結して、ガスコーニュがフランス側につくと、ブルターニュ人やスペイン人はワイン交易を放棄してしまう。それに代わって、15世紀後半、ギリシアやイベリアからのワインがますます増加する。

他方、15世紀、イングランドとカスティーリャ(イサベル1世が1474-1504年統治する)との交易は急激に増加した。イングランド人は多種多様な毛織物を用意し、スペイン人は羊毛、オイルと染料、さらに鉄鉱石、ワイン、レザー、そして様々な食料品を供給してきた。1483-4年の交易額は約14,000ポンドで、その交易に5隻が従事していたが、そのうち2隻はイングランド船であった。

フェイル氏によれば、15世紀以前においてイングランドの船が地中海に向けて交易航海に出掛けたという記録はさないとされ。それほどに「封建時代のイングランドは貧乏国であり、物質文明の面ではなお後進国に属していた」(フェイル前同、p.98)。15世紀、イングランド人は地中海との交易を、ためらいながら広げていく。ジェノヴァ人たちは、彼らの地中海との直接交易の企てを阻止しようとしたが、イングランド船が1412年に地中海のスペインの島のイビサやジェノヴァに入港している。

1446年、ブリストルのロバート・スターミーは、コグ・アン号に羊毛40袋とスズ100塊を積み、モロッコ海峡経由でピサに入港し、それらをフィレンツェで売るという許可状をえている。その船の乗組員は37人であり、聖地パレスチナのジョッパ(ヤッファの旧名)に向かう巡礼160人を乗せていた。ピサでは、コショウ、ショウガ、その他異国の産物を帰り荷として積んだが、ギリシア沖で嵐にあい遭難している。

スターミーは、それに臆せず、11年後、持ち船キャサリン・スターミー号に許可状をえている。その船は、前年、コンポステラ向けの巡礼、レヴァント向けの毛織物6000反(約4万ポンド相当)、羊毛600袋(7000ポンド強相当)、純正なスズ、鉛、小麦、そして彼がこの機会に運びたかったものを船積みしていた。

1438-9年、ヴェネツィアのガレー船団がロンドンに、アーモンド、干しブドウ、ナツメヤシ、イチジク、オレンジ、ザクロ、レーズン、砂糖、シナモン、生のショウガ、その他薬剤や香辛料、甘口ワイン、そして1000ハンドレッドウエイト以上のコショウを運んできた。そのうち2隻が、帰り荷として、イングランドの毛織物の全輸出量の10パーセントを積み込むことになっていた。

1465年、ロンドンに入港して来た船の約30パーセントがイングランド船であったが、その比率は1519年には約40パーセントに上昇した。地中海の船が圧倒的であった港でも、イングランド船の入港が次第に多くなり、外国船を上回るようになった。

ヨーク朝末期のエドワード4世、さらにテューダー朝初代のヘンリー7世(在位1485-1509)の治世を通じて、イングランドの海上交易は急速に発達する。イングランド船は地中海のみならず、さらに遠方のコンスタチノープル、キオス島、カンディア(クレタ島イラクリオンの旧名)に乗り込んでいった。彼らイングランド商人が予想する利益はリスクを補って余りあるものとなっていた。

エドワード4世は商人王と呼ばれる。彼は、王位継承に当たり商人たちの支持を受けていた。彼は、航海条例を制定して、商人たちを喜ばせた。それはイングランド船が妥当な運賃で利用しうる限り、イングランド人は外国船を用船してはならないとした。この条例は3年で失効する。エドワード4世自身も、1478年さらに1482年、自分の大型船に羊毛と毛織物を積み、南方に送り込んでいる。また、リチャード3世の治世(在位1483-85)、イングランド商人はピサに、イングランド領事を配置するよう申し入れている。

15世紀後半になって、イングランド人は地中海に進出したことによって、ようやく北海・バルト海交易圏と地中海交易圏にまたがる海上交易人としての地位を獲得したといえる。そして、この基礎づくりをへて、16世紀後半になってイングランド人は非ヨーロッパ交易圏に進出、飛躍することとなる。

▼国王御用のシンク・ポーツから王室船▼

イングランドの王はガレーを主力とする艦隊を編成することはなかった。その理由について、フェイル氏は「歴代の国王が貧困なため……大規模な海軍を維持する財力がなかったこと」にあると述べている(フェイル前同、p.101)。

11世紀、エドワード懺悔王は自ら艦隊を維持するのではなく、イギリス海峡の特定港が必要なときに所定数の船を用意することを義務づけ、その見返りとして特権を与えるという方法を採用した。それらの港は、サンドウィッチ、ドーバー、ハイズ、ロムニー、そしてヘースティングであった。これら五港はシンク・ポーツと呼ばれた。その後、ウィンチェルシー、そしてライ、さらにシーフォードが加わった。それらの港はケントとサセックスの30の町を傘下に入れていた。

13世紀、シンク・ポーツを統制する官職が置かれ、絶頂に達する。シンク・ポーツは自らの費用で国王に成人21人と少年1人が乗り組む船をあわせて157隻、年間15日間提供することになっていた。1244年には、最初の船員病院がサンドウィッチに設置される。

|

|

| |

|

14世紀になると、国王は何隻かのガレーを所有するようになった。そのほとんどが商船としても使えるように幅広となっていたし、さらにその世紀後半になると用船料を稼ごうとして、すぐに船を用船に出せるようにしてあった。例えば、1232年ジョン・ブランコビリーは王室船クイーン号の使用に対して、国王に年間50マルクを支払い、その船を良好な状態に保つことを条件として、彼が望むところに出掛けて交易していたという。

14世紀半ばまでに、ほとんどのシンク・ポーツの港が沈泥で埋まってしまったので、国王は自分の船を40隻あるいは50隻を、ロンドン・タワーからそれほど遠くないテムズ川南岸のロザーハイズや北岸のラトクリフに保持するようになった。しかし、それでもって海上での作戦あるいは中隊の移動に当たって決して十分ではなく、イングランド人の強制徴発や外国人の雇用は避けられなかった。

1347年、百年戦争に入って10年目、エドワード3世はエドワード1世時代の2倍に及ぶ738隻と、約15,000人を徴用した。百年戦争期間中、商船が海軍の中核となったが、船員徴発、商船の自由航行禁止、そして不十分な補償は、すべて通常の交易や利益を破壊するものであった。

1381年、リチャード2世(在位1377-99)はいまや極度に衰退した海軍を増強するため、イングランド最初の航海条例を制定する。それはその後の航海条例の先駆けであるが、イングランドの輸出入はイングランド臣民が所有する船によらなければならないとした。しかし、この条例は、イタリアやハンザの商人の船は除外されており、またイングランド船の数が少なかったので、有効に機能しなかった。

ヘンリー5世(在位1413-22)の治世、イングランド人の海上交易はこれまでにない繁栄をみせ、イングランド船は地中海にはじめて姿を現した。彼はすばらしい艦隊を建造し、海軍艦船表を残している。海軍艦船表には、拿捕フランス船12隻を含む、38隻の船名が掲載されている。そのうち、ジーザス・オブ・ザ・タワー号は1000トン、ホーリーゴスト・オブ・ザ・タワー号は760トン、その他7隻は400-600トンであったといわれている。彼の艦隊は個人財産に過ぎず、王位継承の際、競売に付されている。

国王が商船を徴用した場合、船長や船員には賃金が支給され、船主には船のトン数と使用期間に応じて使用料が支払われた。14-15世紀の船舶使用料は四半期ごとに支払われ、1トン当たり3シリング4ペンスに固定されていた。使用料が正当かつ誠実に支払われれば、平時の輸送よりも有利なものになるはずであったが、いつも不満が聞かれたという。なお、船主には使用料以外に、略奪や拿捕分配金が期待された。

なお、シンク・ポーツは14世紀半ば国王御用の使命は終わるが、ドーバーはヨーロッパ大陸への旅客交通の主要な港になり、1312年より前からフェリーのギルドがあった。また、シンク・ポーツは1821年のシンク・ポーツ法により、現在もその名誉を維持している。

▼大型横帆船として、200トン級カラックが登場▼

イギリスという島国にとって造船業と海運業は不可欠な産業である。中世イギリスで使用された船は多種多様であり、その実態はよくわからない。中世イギリスの造船史料は皆無という。なお、船の輸送力はワイン交易が重要であったことから、1トンは約250ガロン入る大樽の量目となった。

ホープ氏は、中世における船の発達について、すっきりした記述をものにすることは困難であるといい、ハルク、コグ、キール、クノール、さらにバージといった船型について説明を加えている。従来の船の舵は、1本または数本の舷側舵であったが、1本のオールが次第に当たり前になった。12世紀から13世紀にかけて、船尾舵が採用されるようになる。

クラパム氏によれば、14世紀になるまで、30トンの貨物船が普通であった。すでに、12世紀から国王は、マストの前と後にあるワインの2樽を「拿捕品」とみなして、現物税として徴収していた。14世紀になると、200、240トンといった船も現れるが、それは軍艦であった。

また、「1300年、積トン240トン以上、乗組員30人といった大型船もあったが(積トンは現代の純トンにほぼ等しい)、それは例外に属していた。平均的なイングランドの商船は100積トン以下であった。闘う砦でもあった船首楼は大型船のみに付けられていた」(ホープ第3章、p.42)。

15世紀第1四半期、新しいタイプの船が登場したとみられている。それは、地中海様式と大西洋様式と合成した、3本マスト全装横帆船である。それは、その後400年以上にわたって、世界の商人や政府に用いられ続けるという革新であった。それは、従来とは逆に、まずフレームを立てた後で、外板を平張りしていくという、カラベル方式で建造されていた。それによって船は堅牢となり、それが大きくなるほど、材木は少なくてすみ、クリンカー式で建造される船より大型になった。

この新しい船殻にまず2本、すぐに3本のマストが立てられるようになった。横帆に加えて、東地中海の船員が何世紀にわたって使用してきた三角帆(ラテンスル)が用いられた。3本のマストの船では、メンマストの大きな横帆、フォアマストには小さな横帆、そしてミズンマストには三角帆が張られた。こうした形式の船はカラックと呼ばれた。

カラックは船体の幅が広がり、深さが増した船であった。デッキ上の長さは幅の3倍あったが、キール上の長さは2倍となっていた。カラックは、15世紀一杯、サイズを増加し続け、1410年から1450年にかけて80トンから120トンに増加し、1500年までに200トンが普通となる。カラックやその類似船の形状は、遠洋船に適していたとはいえ、イギリス人が唯一あるいは主に使用したタイプではなかった。

15世紀後半になると、船首や船尾にある「カッスル」は船から切り離せないものとなり、メンマストには頑丈な戦闘望楼が設けられるようになった。また、船にはギャレーが常設され、また舶載重砲が据え付けられるようになった。舶載重砲は急速に改善され、ヨーロッパの船員を世界の港において有利な立場にさせた。この重砲や小銃など、ヨーロッパ諸国の絶えることのない戦争によって改良され続けた火器が、ヨーロッパ諸国の対外侵略と世界制覇の決定的な手段となった。

ただ、イギリスの造船所は外国の型式や艤装品を借用するが精一杯であったが、世界の海を征服した多くの国々にも十分採用してもらえるような船を、最終的には建造できるようになる。