ホームページへ |

目次に戻る |

| |

- From securing a Trading Port to controlling the Territory -

| |

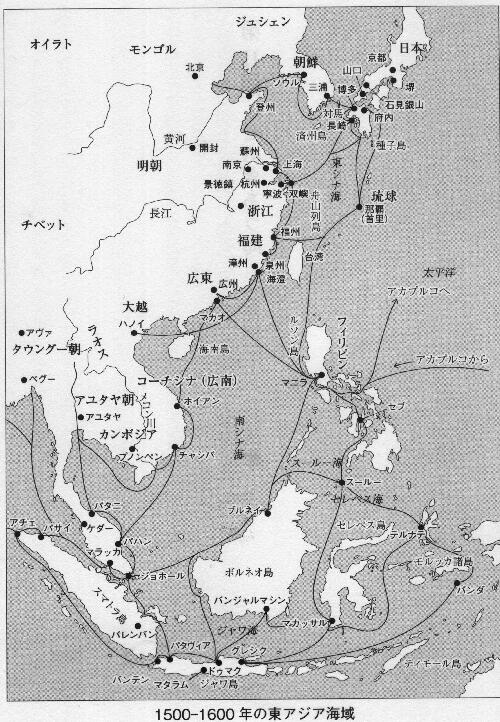

東南アジアは、15世紀から17世紀にかけて、「交易の時代」(1450-1680年)と呼ばれる時代に入る。その時代を規定した世界史的な動きは、14世紀の東南アジアへのイスラーム教の本格的な伝播と、15世紀前半の鄭和の7次にわたるインド洋大遠征である。それらを契機にして、東南アジアの熱帯産品(香辛料など)や東西両洋の中継交易品を求めて、西方からはそれをヨーロッパに供給しようとするイスラーム教徒、そしてヨーロッパ人の商人、それと同時に東方からは中国人や日本人、琉球人といった東アジアの商人が到来し、東南アジアではその島嶼部ばかりでなく内陸部を含め、交易活動が盛んになった。

東南アジア「交易の時代」における海上交易圏は、まずもって東南アジア交易圏を中心にして、西にはインド洋交易圏、さらにそれは南西のアフリカ交易圏、西北の地中海交易圏、そして東北には南シナ海・東シナ海交易圏とリンクしていた。それら海上交易圏のあいだをで、16世紀初め、次のような海上交易品が行き交った。

① アフリカ交易圏からインド洋交易圏には金、象牙、奴隷が輸出され、逆にインド洋交易圏からアフリカ交易圏には綿織物が輸出された。

② 地中海交易圏からインド洋交易圏には、金、銀(貨幣、地金、金銀製品)、銅、鉄(銅、鉄材と、さまざまな製品)、武器をも含むさまざまな工芸品、それに奴隷が輸出された。なお、地中海交易圏の基本商品は毛織物であったが、インド洋交易圏には輸出できなかった。これに対して、インド洋交易圏から地中海交易圏には胡椒、肉桂、丁字(クローブ)、肉豆蒄(ニクズク)、豆蒄花(メース)などが輸出された。

③ インド洋交易圏から東南アジア交易圏の拠点であるムラカ(:マレー語、マラカ:ポルトガル語、マラッカ:英語)には大量の綿織物が輸出され、その逆として後者から前者には胡椒のほか、トメ・ピレスが『東方諸国記』において「神は白檀のためにティモールを、メースのためにバンダを、クローブのためにマルコを造った」といった、それら諸島の特産香辛料、そしてマレー半島産の錫とスマトラ産の金、そして中国からの中継品である生糸や絹織物、少量の陶器が輸出されていた。

④ 東南アジア交易圏から南シナ海・東シナ海交易圏には、胡椒、丁字、肉豆蒄、豆蒄花などのほか、薬種、香、象牙、錫、赤色染料となる蘇木(蘇芳)、そして西アジアからの中継品である呉絽や毛織物などが輸出された。

逆に、南シナ海・東シナ海交易圏から東南アジア交易圏には、中国産の生糸、綿織物、陶磁器、若干の金銀、銅銭あるいは錫、鉛などで作られた私鋳銭、そのほかに銅材、鉄材、さまざまな銅製品、鉄製品、火薬の原料である硫黄と硝石、箱、扇、針などの工芸品、薬種としての麝香、樟脳、明礬、大黄などが輸出された。

日本は、中国産の生糸、綿織物、陶磁器、銅銭を輸入するため、金、銀、銅などを中国に輸出していた。

⑤ 当面する東南アジア交易圏は、グジャラートやコロマンデル海岸、ベンガル産の綿織物や中国産の陶磁器をムラカで入手するため、圏外輸出品を生産している地域とそれがないが圏内消費品を生産・移出する地域に分かれていた。

前者の輸出品生産地には、金、錫など鉱産物、香、香木など林産物、あるいは丁字、肉豆蒄、豆蒄花など農産物といった伝統的な産品のある地域と、それがないため栽培が容易な移植胡椒(丸胡椒)を生産するスマトラやスンダといった地域とがあった。

後者の消費品生産・移出地は、ムラカなどの港市においてサゴ澱粉にかわって米の需要が増加するなかで、水稲、陸稲を問わず、米を生産して輸出しようとするジャワ、ペグー、シャム(タイ)などといった地域であった。

⑥ こうした東南アジア交易圏には、さらにシャム、ジャワ、マルク諸島、バンダ諸島、ブルネイなどに、局地的な交易圏が形成されていた。例えば、マルク諸島やバンダ諸島においては丁字、肉豆蒄、豆蒄花を輸出して、インド産あるいはジャワ産の綿織物、工芸品などを輸入し、それらを周辺の各地に移出してサゴ澱粉を入手していた。

|

| 出所:小島 毅 監修, 羽田 正 編『東アジア海域に漕ぎだす1 海から見た歴史』、p.108、:東京 大学出版会、2013 |

▼「交易の時代」を拓いた港市パサイとムラカ▼

東南アジアに「交易の時代」が始まると、島嶼部ではパサイ、ドゥマク(ドゥマ)、ムラカ、大陸部ではアユタヤ、ペグーといった港市が繁栄を極める。そのなかでもムラカは東南アジア最大の交易港として成長する。その一部はWebページWebページ【2・2・3 東南アジア交易圏の成立と海峡部の交易】や【2・3・2 15-16世紀東アジア、朝貢と密交易、琉球の世界】、【2・3・3 西南アジアに押し入るポルトガル】などにおいて示してきた通りである。

そのムラカが、1511年ポルトガルに占拠されると、海上交易人は離散する。その離散を受けて、パタニ、アチェ(通称クタ・ラジャ)、バンテン、ジョホール、マカッサル、ブルネイなどが、新しい拠点として隆起する。それにともなって、ムラカに一極集中していた東南アジアの交易ネットワークは、多極化することとなる。

教とそれに結びついた交易のため港市が築かれ、繁栄することとなる。このパサイは、東南アジアにおけるイスラーム信仰の中心地として、メッカ巡礼船の出発点にもなった。

14世紀末か15世紀初めに、マレー半島にムラカ王国は成立したとされる。その建国者は、マジャパヒト王国が侵攻してきた時、これまたパレンバンから逃れてきた、王族とそれに従ったとされる海民たちであった。ムラカの王は、1414年にイスラーム改宗したという。この改宗は、ムラカが中継交易港として成長するためには、パサイとの摩擦を回避するとともに、アラブやインドのイスラーム商人が進んでムラカに訪れるよう仕向けるためであった。

このムラカが東南アジアにおける最強の海上交易王国となった契機は、中国の明朝が派遣した空前絶後の交易使節であった、イスラーム教徒の鄭和の遠征の主要な寄港地となったことにある。ムラカは明の冊封体制に保護されると、それを最大限利用して、東南アジアの新しい交易ネットワークを作り上げる。ムザファール・シャー(在位1445-56)の時代、ムラカの支配範囲はマラッカ海峡に面したマレー半島、スマトラ島に拡大し、パサイやアユタヤに代わって東南アジア交易の中心地となる。

東南アジアに「交易の時代」が始まると、島嶼部ではパサイ、ドゥマク(ドゥマ)、ムラカ、大陸部ではアユタヤ、ペグーといった港市が繁栄を極める。そのなかでもムラカは東南アジア最大の交易港として成長する。その一部はWebページWebページ【2・2・3 東南アジア交易圏の成立と海峡部の交易】や【2・3・2 15-16世紀東アジア、朝貢と密交易、琉球の世界】、【2・3・3 西南アジアに押し入るポルトガル】などにおいて示してきた通りである。

そのムラカが、1511年ポルトガルに占拠されると、海上交易人は離散する。その離散を受けて、パタニ、アチェ(通称クタ・ラジャ)、バンテン、ジョホール、マカッサル、ブルネイなどが、新しい拠点として隆起する。それにともなって、ムラカに一極集中していた東南アジアの交易ネットワークは、多極化することとなる。

| 東南アジアにおいて、最初にイスラーム教に改宗したのは スマトラ島北端のパサイであった。13世紀後半には、この国 はイスラーム教の王をいただく国になっており、1346年イブ ン・バットゥータがインドから中国に出発する際、その国王に 船と食糧の準備してもらっている。 パサイの住民はジャンビやパレンバンからの移住者であっ た。この地域の輸出品は、近くの港市アルやラムリと同じよう に、金のほか、マラバール海岸から移植され、栽培が始まった 胡椒であった。ここに、東南アジアにおけるイスラーム教の布 |

|

| ムハンマド1世治世(1297-1326)造 |

14世紀末か15世紀初めに、マレー半島にムラカ王国は成立したとされる。その建国者は、マジャパヒト王国が侵攻してきた時、これまたパレンバンから逃れてきた、王族とそれに従ったとされる海民たちであった。ムラカの王は、1414年にイスラーム改宗したという。この改宗は、ムラカが中継交易港として成長するためには、パサイとの摩擦を回避するとともに、アラブやインドのイスラーム商人が進んでムラカに訪れるよう仕向けるためであった。

このムラカが東南アジアにおける最強の海上交易王国となった契機は、中国の明朝が派遣した空前絶後の交易使節であった、イスラーム教徒の鄭和の遠征の主要な寄港地となったことにある。ムラカは明の冊封体制に保護されると、それを最大限利用して、東南アジアの新しい交易ネットワークを作り上げる。ムザファール・シャー(在位1445-56)の時代、ムラカの支配範囲はマラッカ海峡に面したマレー半島、スマトラ島に拡大し、パサイやアユタヤに代わって東南アジア交易の中心地となる。

▼ポルトガルのムラカ占領、東南アジア交易の増大▼

約60人を殺害し、24人を捕虜とするが、ポルトガル船は奪えなかった。セケイラたちはインドに退去する。

1509年9月、ポルトガル人が初めて東南アジアに姿を現す。ディオゴ・ロペス・デ・セケイラが、5隻の艦隊を率いて、ムラカ港に来航する。この艦隊は、初代インド副王フランシスコ・デ・アルメイダ(在任1505-09)がエジプトのマムルーク朝を盟主としたインド洋交易圏の制覇に手を焼いているなか、何としてでもムラカを攻略するために、特別に派遣された艦隊であった。それは東南アジアにとって新しい時代、現在に至る苦難の始まりとなる。

ムラカ国王マフムード・シャー(在位1481?-1527?)は、ポルトガル人に交易と商館の建設の許可を与える。しかし、彼らがインドにおいてイスラーム教徒商人に対して敵対的な行動をしていたことが知られていたので、ムラカにおける最大勢力であったグジャラートの商人が国王に働きかけ、ポルトガル人を奇襲する。ポルトガル人約60人を殺害し、24人を捕虜とするが、ポルトガル船は奪えなかった。セケイラたちはインドに退去する。

1511年になって、第2代インディア総督アフォンソ・デ・アルブケルケ(1453-1515、在任1509-15)が大小16隻の艦隊を率いて遠征してくる。彼は、ムラカ国王に捕虜の釈放、要塞の建設用地の提供、賠償金の支払いを要求する。ムラカは捕虜を釈放することは受け入れるが、その他の要求に答えない。これに怒って、アルブケルケは攻撃を仕掛けるがムラカの抵抗も激しく、ようやくのことでムラカを占領する。

ムラカに居留する交易民のうち、グジャラート人たちはアルブケルケの攻撃に徹底的に抗戦したが、ジャワ人ははじめから協力的であり、クリン人や中国人は好意的な態度であった。こうした居留交易民の不団結と、マフムード・シャーの失政につけいられて、ムラカは征服される。これにより、東南アジア交易圏の覇権はイスラーム教国のムラカ王国から、キリスト教国のポルトガルに移る。ポルトガルは、その覇権を、約100年後、オランダが参入してくるまでを持つこととなる。

ただ、アルブケルケの戦略の「1つは少数の主要な戦略基地を配置して、アジアの海上貿易路をポルトガルの手で掌握し、さらにそれらの基地に対して直接支配を確立することであり、他の1つは香辛料のような特定の商品の供給を支配するのに役立ちうる、副次的な要塞を維持することであった……それは何よりもまず、通商路や生産市場と結びついたものであって、領土的征服とか植民地支配などを目ざしてはいなかった」(ブライアン・ハリソン著、竹村正子訳『東南アジア史』、p.74、みすず書房、1967)。

アルブケルケはムラカの丘のふもとに要塞と教会を建設し、そこを東南アジア交易圏におけるポルトガルの拠点とする。彼は、東南アジアの海域を支配するため、インド洋と同じようにムラカ経由の海上交易に課税し、またマラッカ海峡を航行する船に航海許可証(カルタス)を取得させ、それを所持しない船を攻撃、拿捕することで、海上交易を支配する。彼のさらなる目的は、肉豆蒄の産地であるバンダ諸島、丁字の産地であるマルク諸島、そして中国に進出することにあった。

アルブケルケはムラカを占領すると、すぐにムラカに米を輸出しているアユタヤやペグ一に使節を派遣して、友好関係を結ばせる。さらに、彼はマルク諸島と中国に艦隊を派遣する計画を立てる。マルク諸島には1511年末か翌年早々、アントニオ・デ・アブレウを司令官とする3隻の艦隊を派遣する。この遠征艦隊はマルク諸島に到達することはできなかったが、バンダ諸島には行き着き、同地で丁字、肉豆蒄などの香料を入手して、ムラカに戻る。

その後、ポルトガルは占領したムラカを拠点として、ポルトガル人は船を仕立てて、毎年のようにバンダ諸島やマルク諸島に交易船を派遣して、肉豆蒄や丁字を直接入手するたようになった。しかし、それら産地に恒久的な基地を直ちに建設することにはならなかった。

中国には、1514年以降ジョルジュ・アルバレスが入り込むが、交易許可をえられないものの、密交易を行っていた。インディア州の第3代総督ロボ・ソアレス・デ・アルベルガリア(在任1515-18)のもとで、1516年フェルナン・ぺレス・アンドラーデを司令官とする、8隻の艦隊が派遣される。その艦隊は、翌年8月広州港外屯門澳の泊地に到着する。ポルトガル人は交易を認められたものの、中国との外交交渉はまったく進まない。これにいらだって乱暴狼藉を働いたため、ポルトガル人は逮捕され、ポルトガル船は攻撃を受けて追払われる。

いまみてきたムラカ攻防戦やバンダ諸島遠征の経過、さらに後述の1512/13年ジャワ島の若き王パテ・オヌスのポルトガル領ムラカ攻撃については、Webページ【トメ・ピレス『東方諸国記』を読む】をみられたい。その著者トメ・ピレスは、いまみた1516年遠征の遺明大使であったが、彼の地で客死する。

ポルトガルのムラカ占領は、ムラカ王国が主宰してきた東南アジア交易ネットワークは崩壊させたばかりでなく、東南アジアの港市世界に大きなインパクトを与えて港市国家の新旧交代、新しいかなりの数の港市国家の形成、交易圏の内延的な拡大、港市国家の支配体制の変化といった構造変化を呼び起こす。

| 1509年9月、ポルトガル人が初めて東南アジアに姿を現す。ディオゴ・ロペス・デ・セケイラが、5隻の艦隊を率いて、ムラカ港に来航する。この艦隊は、初代インド副王フランシスコ・デ・アルメイダ(在任1505-09)がエジプトのマムルーク朝を盟主としたインド洋交易圏の制覇に手を焼いているなか、何としてでもムラカを攻略するために、特別に派遣された艦隊であった。それは東南アジアにとって新しい時代、現在に至る苦難の始まりとなる。 ムラカ国王マフムード・シャー(在位1481?-1527?)は、ポルトガル人に交易と商館の建設の許可を与える。しかし、彼らがインドにおいてイスラーム教徒商人に対して敵対的な行動をしていたことが知られていたので、ムラカにおける最大勢力であったグジャラートの商人が国王に働きかけ、ポルトガル人を奇襲する。ポルトガル人 |

|

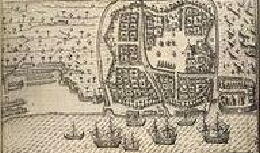

| ペドロ・デ・バレットレゼンデ画、1641 英国図書館蔵 |

1509年9月、ポルトガル人が初めて東南アジアに姿を現す。ディオゴ・ロペス・デ・セケイラが、5隻の艦隊を率いて、ムラカ港に来航する。この艦隊は、初代インド副王フランシスコ・デ・アルメイダ(在任1505-09)がエジプトのマムルーク朝を盟主としたインド洋交易圏の制覇に手を焼いているなか、何としてでもムラカを攻略するために、特別に派遣された艦隊であった。それは東南アジアにとって新しい時代、現在に至る苦難の始まりとなる。

ムラカ国王マフムード・シャー(在位1481?-1527?)は、ポルトガル人に交易と商館の建設の許可を与える。しかし、彼らがインドにおいてイスラーム教徒商人に対して敵対的な行動をしていたことが知られていたので、ムラカにおける最大勢力であったグジャラートの商人が国王に働きかけ、ポルトガル人を奇襲する。ポルトガル人約60人を殺害し、24人を捕虜とするが、ポルトガル船は奪えなかった。セケイラたちはインドに退去する。

1511年になって、第2代インディア総督アフォンソ・デ・アルブケルケ(1453-1515、在任1509-15)が大小16隻の艦隊を率いて遠征してくる。彼は、ムラカ国王に捕虜の釈放、要塞の建設用地の提供、賠償金の支払いを要求する。ムラカは捕虜を釈放することは受け入れるが、その他の要求に答えない。これに怒って、アルブケルケは攻撃を仕掛けるがムラカの抵抗も激しく、ようやくのことでムラカを占領する。

ムラカに居留する交易民のうち、グジャラート人たちはアルブケルケの攻撃に徹底的に抗戦したが、ジャワ人ははじめから協力的であり、クリン人や中国人は好意的な態度であった。こうした居留交易民の不団結と、マフムード・シャーの失政につけいられて、ムラカは征服される。これにより、東南アジア交易圏の覇権はイスラーム教国のムラカ王国から、キリスト教国のポルトガルに移る。ポルトガルは、その覇権を、約100年後、オランダが参入してくるまでを持つこととなる。

ただ、アルブケルケの戦略の「1つは少数の主要な戦略基地を配置して、アジアの海上貿易路をポルトガルの手で掌握し、さらにそれらの基地に対して直接支配を確立することであり、他の1つは香辛料のような特定の商品の供給を支配するのに役立ちうる、副次的な要塞を維持することであった……それは何よりもまず、通商路や生産市場と結びついたものであって、領土的征服とか植民地支配などを目ざしてはいなかった」(ブライアン・ハリソン著、竹村正子訳『東南アジア史』、p.74、みすず書房、1967)。

アルブケルケはムラカの丘のふもとに要塞と教会を建設し、そこを東南アジア交易圏におけるポルトガルの拠点とする。彼は、東南アジアの海域を支配するため、インド洋と同じようにムラカ経由の海上交易に課税し、またマラッカ海峡を航行する船に航海許可証(カルタス)を取得させ、それを所持しない船を攻撃、拿捕することで、海上交易を支配する。彼のさらなる目的は、肉豆蒄の産地であるバンダ諸島、丁字の産地であるマルク諸島、そして中国に進出することにあった。

アルブケルケはムラカを占領すると、すぐにムラカに米を輸出しているアユタヤやペグ一に使節を派遣して、友好関係を結ばせる。さらに、彼はマルク諸島と中国に艦隊を派遣する計画を立てる。マルク諸島には1511年末か翌年早々、アントニオ・デ・アブレウを司令官とする3隻の艦隊を派遣する。この遠征艦隊はマルク諸島に到達することはできなかったが、バンダ諸島には行き着き、同地で丁字、肉豆蒄などの香料を入手して、ムラカに戻る。

その後、ポルトガルは占領したムラカを拠点として、ポルトガル人は船を仕立てて、毎年のようにバンダ諸島やマルク諸島に交易船を派遣して、肉豆蒄や丁字を直接入手するたようになった。しかし、それら産地に恒久的な基地を直ちに建設することにはならなかった。

中国には、1514年以降ジョルジュ・アルバレスが入り込むが、交易許可をえられないものの、密交易を行っていた。インディア州の第3代総督ロボ・ソアレス・デ・アルベルガリア(在任1515-18)のもとで、1516年フェルナン・ぺレス・アンドラーデを司令官とする、8隻の艦隊が派遣される。その艦隊は、翌年8月広州港外屯門澳の泊地に到着する。ポルトガル人は交易を認められたものの、中国との外交交渉はまったく進まない。これにいらだって乱暴狼藉を働いたため、ポルトガル人は逮捕され、ポルトガル船は攻撃を受けて追払われる。

いまみてきたムラカ攻防戦やバンダ諸島遠征の経過、さらに後述の1512/13年ジャワ島の若き王パテ・オヌスのポルトガル領ムラカ攻撃については、Webページ【トメ・ピレス『東方諸国記』を読む】をみられたい。その著者トメ・ピレスは、いまみた1516年遠征の遺明大使であったが、彼の地で客死する。

ポルトガルのムラカ占領は、ムラカ王国が主宰してきた東南アジア交易ネットワークは崩壊させたばかりでなく、東南アジアの港市世界に大きなインパクトを与えて港市国家の新旧交代、新しいかなりの数の港市国家の形成、交易圏の内延的な拡大、港市国家の支配体制の変化といった構造変化を呼び起こす。

▼オランダの東南アジア進出、バタヴィアの建設▼

ネーデルラントは、1568年からスペインの支配に抵抗し始め、その北部7州が1581年に独立を宣言する。ネーデルラントは、海外においてもスペインと対決して、海上交易の利益をえようとして、「遠方会社」を設立する。1595年、コルネリス・デ・ハウトマンを司令官とした4隻の艦隊がジャワ島西端のバンテンに向けて出発、翌年6月23日無事入港して交易する。オランダは、ポルトガルに約100年遅れて、東南アジアに到来することとなった。

のポルトガルの大艦隊に打撃を与える。それにより、ポルトガルは洋上決戦を挑めなくなる。

「主要基地としてマラッカをもつ彼ら[ポルトガル人ら]は、モルッカ諸島の搾取にのみ専念していて、ジャワを無視し、スマトラでのアチン[アチェ]の抵抗を抑圧することに失敗した。このように、東南アジアにおけるポルトガル権力は、戦略的にみてもろい基盤の上に構築されており、卓越した海軍力だけが、それを維持することができた」(ハリソン前同、p.92)。オランダ人は交易のためだけでなく戦争するために、ポルトガルを上回る海軍力でもって東南アジアに来ていたので、その覇権は簡単に切り崩されてしまう。

オランダ東インド会社はバンテンに商館を設置したほか、パタニ、アユタヤ、マカッサルなどにも商館を開設する。さらに、1605年にはアンボン島のイスラーム教徒と共謀して、ポルトガル人をアンボンから追い出し、マルク諸島に勢力を確立する。1609年にはバンダ諸島に要塞を建設する。しかし、ポルトガルの主要な根拠地であるムラカやマカオ、同じくスペインのマニラを占領することはできなかった。

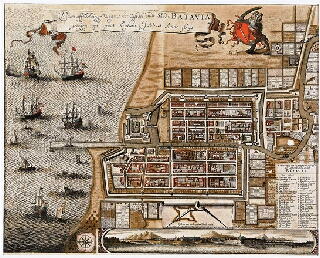

オランダ東インド会社は、1609年から東インド総督の職を設け、ピーテル・ボートが初代の総督に任命される。歴代の総督は艦隊を指揮して各地を巡航していた。オランダはその方針を変え、1619年第4代東インド総督ヤン・ピーテルスゾーン・クーン(在任1618-23、1628-29)を任命すると、交易を独占するため城塞を建設して、軍事力を拠点に集結するという戦略をとるようになる。

彼は、まず1618年ジュパラの大部分と、港にあるすべての船を焼き払い、同時にジャカルタにあるバンテンの倉庫を城塞化する。1619年になると、ジャカルタに7隻の船でもって押し寄せ、すべての家を焼き払い、残っている人々を追い出して、バタヴィア城を建設する。これが港市攻略と要塞建設のやり方であった。

このバタヴィア城の建設によって、東南アジア交易圏の覇権はポルトガルからオランダに、そして東南アジアの交易センターはポルトガル領ムラカからバタヴィアに移り、バタヴィアは3世紀にわたるオランダのアジア支配の根拠地となる。

ネーデルラントは、1568年からスペインの支配に抵抗し始め、その北部7州が1581年に独立を宣言する。ネーデルラントは、海外においてもスペインと対決して、海上交易の利益をえようとして、「遠方会社」を設立する。1595年、コルネリス・デ・ハウトマンを司令官とした4隻の艦隊がジャワ島西端のバンテンに向けて出発、翌年6月23日無事入港して交易する。オランダは、ポルトガルに約100年遅れて、東南アジアに到来することとなった。

| オランダ艦隊はポルトガルとは異なり、東アフリカ沿岸を北上せず、喜望峰の少し南から強い西風に乗って、一挙にスンダ海峡まで航海してジャヴ海に入った。これはポルトガルの制海権がある海域を避け、しかも航海距離を短縮できるという、画期的な航路となった。 この成功に刺激されて多くの株式会社が設立され、多くの艦隊が東南アジアやインドに派遣される。1595年から1601年まで65隻に及んだ。それにより過当競争が起きたため、1602年に多くの会社が合同して、新会社ネーデルラント特許連合東インド会社、すなわちオランダ東インド会社が設立される。それは会社形式をとっているが、ポルトガルのインディアナ州と同じく、あらかたの権限を持った現地政府であった。 オランダ艦隊が東南アジアにおいてまず行ったことは、ボルトガルの艦隊や港市を襲い、それを掠奪することであった。1606年、マテリーブ・デ・ヨングの艦隊13隻がムラカを攻略しようとするが、失敗する。しかし、ゴアから来た40隻 |

|

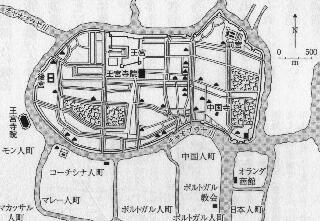

| チリウン川河口付近に運河をめぐらす 平戸オランダ商館蔵 |

「主要基地としてマラッカをもつ彼ら[ポルトガル人ら]は、モルッカ諸島の搾取にのみ専念していて、ジャワを無視し、スマトラでのアチン[アチェ]の抵抗を抑圧することに失敗した。このように、東南アジアにおけるポルトガル権力は、戦略的にみてもろい基盤の上に構築されており、卓越した海軍力だけが、それを維持することができた」(ハリソン前同、p.92)。オランダ人は交易のためだけでなく戦争するために、ポルトガルを上回る海軍力でもって東南アジアに来ていたので、その覇権は簡単に切り崩されてしまう。

オランダ東インド会社はバンテンに商館を設置したほか、パタニ、アユタヤ、マカッサルなどにも商館を開設する。さらに、1605年にはアンボン島のイスラーム教徒と共謀して、ポルトガル人をアンボンから追い出し、マルク諸島に勢力を確立する。1609年にはバンダ諸島に要塞を建設する。しかし、ポルトガルの主要な根拠地であるムラカやマカオ、同じくスペインのマニラを占領することはできなかった。

オランダ東インド会社は、1609年から東インド総督の職を設け、ピーテル・ボートが初代の総督に任命される。歴代の総督は艦隊を指揮して各地を巡航していた。オランダはその方針を変え、1619年第4代東インド総督ヤン・ピーテルスゾーン・クーン(在任1618-23、1628-29)を任命すると、交易を独占するため城塞を建設して、軍事力を拠点に集結するという戦略をとるようになる。

彼は、まず1618年ジュパラの大部分と、港にあるすべての船を焼き払い、同時にジャカルタにあるバンテンの倉庫を城塞化する。1619年になると、ジャカルタに7隻の船でもって押し寄せ、すべての家を焼き払い、残っている人々を追い出して、バタヴィア城を建設する。これが港市攻略と要塞建設のやり方であった。

このバタヴィア城の建設によって、東南アジア交易圏の覇権はポルトガルからオランダに、そして東南アジアの交易センターはポルトガル領ムラカからバタヴィアに移り、バタヴィアは3世紀にわたるオランダのアジア支配の根拠地となる。

▼イギリスのアジアからの撤退とオランダの覇権▼

イングランドも参入してくる。1579年、フランシス・ドレーク(1540?-96)は世界周航途上、マルク諸島、セレベス島、ジャワ島に寄港する。それ以後、イングランドはアジア遠征を進める。1588年にはスペインの無敵艦隊を破る。そして、オランダの成功を見て、1600年イギリス東インド会社が組織され、翌年ジェームズ・ランカスター率いる船団が出帆、1602年9月アチェに到着する。1601年から13年かけてへンリー・ミドルトンらが8回にわたり、インドや東南アジア探検を送って、アジア交易に参入しようとする。しかし、イングランドは先発国とは異なり、主としてインドに進出先とする。

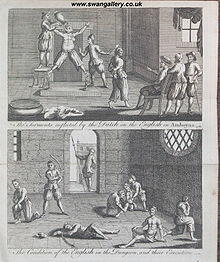

イギリス東インド会社はオランダのそれにくらべて規模は小さかったが、オランダ東インド会社が要塞を建設していたアンボン島のアンボイナに商館を開設する。1623年2月23日の夜、オランダ東インド会社の要塞のオランダ人衛兵が日本人守備兵の1人である七蔵の行動に不審を抱き、捕らえて拷問にかけたところ、イギリス東インド会社の商館員が要塞を奇襲しようとしているとの自白をえた。このため、商館長ヘルマン・ファン・スピエールトは容疑者を捕らえ、尋問の上、イギリス人10人、ポルトガル人1人、日本人9人を処刑する。

このアンボイナ大虐殺事件が契機となって、イギリス東インド会社はバンテンの商館だけを残して、平戸やアンボイナなどの商館を閉鎖し、ポルトガルやオランダがまだ勢力を確立していないベンガル湾で活動するようになる。

1641年、オランダはジョホールと連合して、念願のポルトガルからムラカを奪取する。このオランダ領ムラカにおいて、ポルトガルと同様に、マラッカ海峡の交易の統制に乗り出し、商船に対する寄港の強制、航行許可証の発行、関税徴収などを内容とした交易政策などを実施する。当時のムラカはマレー半島の錫の交易を行う、ローカルな交易港に過ぎなくなっていた。

マラッカ海峡の制海権を握ったことを転機として、オランダはポルトガルを東南アジア島嶼部から駆逐して、その制覇に乗り出す。さらに、アチェを圧迫して西スマトラ島の交易独占権を獲得し、スマトラ東海岸ではジャンビを暴力で押さえ込んで、胡椒の独占に成功する。また、食糧確保の必要からジャワ北岸の確保を目指して、ジャワの内紛を奇禍として主要交易品の独占権を獲得する。そして、最後にバンテン王国をその支配下におくことによって、インドネシア海域における交易独占体制を確立する。

このオランダの武力を用いた交易独占は、ポルトガルを先駆けとして始まり、その成果を横取りしたものであった。それは、主としてイスラーム教徒の商人たちが東南アジアにおいて1000年余にわたって築き上げてきた、さしあたって自由な海上交易体制の完全な否定となった。

イングランドも参入してくる。1579年、フランシス・ドレーク(1540?-96)は世界周航途上、マルク諸島、セレベス島、ジャワ島に寄港する。それ以後、イングランドはアジア遠征を進める。1588年にはスペインの無敵艦隊を破る。そして、オランダの成功を見て、1600年イギリス東インド会社が組織され、翌年ジェームズ・ランカスター率いる船団が出帆、1602年9月アチェに到着する。1601年から13年かけてへンリー・ミドルトンらが8回にわたり、インドや東南アジア探検を送って、アジア交易に参入しようとする。しかし、イングランドは先発国とは異なり、主としてインドに進出先とする。

|

|

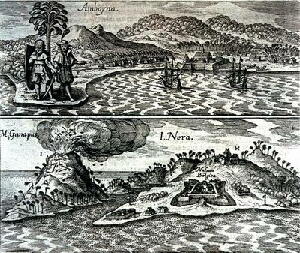

| インドカリン(上)とネラ(下) 国立海洋博物館(ロンドン)蔵 |

オランダ人のイングランド人に対する拷問 1700年頃の挿絵 |

このアンボイナ大虐殺事件が契機となって、イギリス東インド会社はバンテンの商館だけを残して、平戸やアンボイナなどの商館を閉鎖し、ポルトガルやオランダがまだ勢力を確立していないベンガル湾で活動するようになる。

1641年、オランダはジョホールと連合して、念願のポルトガルからムラカを奪取する。このオランダ領ムラカにおいて、ポルトガルと同様に、マラッカ海峡の交易の統制に乗り出し、商船に対する寄港の強制、航行許可証の発行、関税徴収などを内容とした交易政策などを実施する。当時のムラカはマレー半島の錫の交易を行う、ローカルな交易港に過ぎなくなっていた。

マラッカ海峡の制海権を握ったことを転機として、オランダはポルトガルを東南アジア島嶼部から駆逐して、その制覇に乗り出す。さらに、アチェを圧迫して西スマトラ島の交易独占権を獲得し、スマトラ東海岸ではジャンビを暴力で押さえ込んで、胡椒の独占に成功する。また、食糧確保の必要からジャワ北岸の確保を目指して、ジャワの内紛を奇禍として主要交易品の独占権を獲得する。そして、最後にバンテン王国をその支配下におくことによって、インドネシア海域における交易独占体制を確立する。

このオランダの武力を用いた交易独占は、ポルトガルを先駆けとして始まり、その成果を横取りしたものであった。それは、主としてイスラーム教徒の商人たちが東南アジアにおいて1000年余にわたって築き上げてきた、さしあたって自由な海上交易体制の完全な否定となった。

▼スマトラ島北部のアチェ王国の繁栄▼

15世紀、スマトラ島北部にイスラーム港市ラムリを前身として、アチェ(15世紀-1912)が興る。このアチェは、15世紀後半、同じくスマトラ島北部の有力な港市であったサムダラ・パサイに取って代わる。それにより、アチェは巡礼を受け入れ、メッカへの回廊となる。

述)と呼ばれる交易貴族層とが双務関係を結ぶことで維持されていた。「スルタンはオラン・カヤの支持を得るためには、かれらに対してたえず富を提供しなければならなかった。そのためのもっともてっとりばやい手段は、略奪の機会を提供することであった。アチェ王国の歴代のスルタンは、このためにたびたびにわたってジョホール王国が支配していたマレー半島、スマトラの各地に艦隊を派遣して、略奪を働いた」(生田滋稿『世界の歴史13 東南アジアの伝統と発展』、p.359、中央公論社、1998)。

アチェ王国は、1537年以降たびたびポルトガルが占領しているムラカを攻撃するが、ポルトガル人に善戦され、撃退される。オランダ東インド会社と同盟して、ムラカのポルトガル要塞を占領しようとするが成功しない。イスカンダル・ムダは、1613年と1623年にはジョホール王国を攻撃して、莫大な財宝を略奪し、王族以下の捕虜をアチェに連行したり、またジョホール王国に傀儡の王を立てたりしている。

1629年、イスカンダル・ムダは大小の大砲を装備した最良の236隻の艦隊と2万人の兵でもって、スマトラ島、マレー半島の各地を進出、全力をあげてムラカを攻撃する。これを、ポルトガル軍はパハン、パタニ両王国と連合して、迎撃する。アチェ軍は城塞を3か月にわたって包囲するが、ポルトガルの救援艦隊が到着すると形勢は逆転し、壊滅的な打撃を受ける。イスカンダル・ムダは、この時の損害から立ち直ることができず、それ以後、大規模な軍事行動に出ることはできなくなる。

このボルトガルの勝利は、後述する同じ1629年に起きた、マタラム王国の攻撃に対するオランダ東インド会社の勝利とともに、ヨーロッパ人の港市武力支配を現地の権力者に認めさせる分岐点となった画期的な事件であったとされる。アンソニー・リード氏によれば、「経済上でも、これはアジア交易における急成長の終わりだった。交易全盛期の高波は1620年代にピークに達し、次の10年は主に交易[勢]力の一部における敗北と後衛行動[防衛という意味か]の歴史」になったという(同著、平野秀秋・田中優子訳『大航海時代の東南アジア』2、p.373、法政大学出版局、2002)。

そして、アチェ王国は戦争と商業に基盤を置く時代から、農業に基礎を置く時代に移行し、オラン・カヤの上にウレーバランと呼ばれる新しい貴族の身分を設けて農産物の集荷に当たらせ、その取引から上がる利益をスルタンのものとする制度が生まれる(生田前同、p.361)。

1641年、ムラカがオランダの手におち、交易活動の中心がバタヴィア(現ジャカルタ)とスンダ海峡に移ると、アチェ王国は米の交易によるウレーバランの勃興とオランダの軍事力に圧倒されるところとなる。

15世紀、スマトラ島北部にイスラーム港市ラムリを前身として、アチェ(15世紀-1912)が興る。このアチェは、15世紀後半、同じくスマトラ島北部の有力な港市であったサムダラ・パサイに取って代わる。それにより、アチェは巡礼を受け入れ、メッカへの回廊となる。

| 1511年ムラカがポルトガルに占領されると、東南アジアの イスラーム教徒の商人たちはポルトガル人に苦しめられるこ ととなり、その多くはまずパサイやジョホールに移るが、次第 にアチェに集まるようになる。特に、グジャラートのイスラーム 教徒商人の船はアチェに寄港するようになるが、コロマンデ ル海岸から来航するヒンドゥー教徒の商人の交易船はムラ カに引き続き寄港する。 スルタンのアリ・ムハヤット・シャー(在位1514-30)は、ムラ カから追い立てられたイスラーム教徒の商人をひきつけ、ア チェを東南アジアの胡椒とインドの綿布の交易地とする。こ の交易でえた利益で、ヨーロッパの武器を購入し、勢力範囲 を拡大する。1520年からスマトラ北部の胡椒や金の産地を 征服し、1524年にはパサイとそこに建設されていたポルトガ ルの要塞を占領する。さらに、スマトラ西海岸をも支配下に置 き、その地域で産出する胡椒の輸出を支配するようになる。 その後、アラウディン・リアヤット・シャー・アル・カハル(在位 1537-71)やイスカンダル・ムダ(在位1607-36)のもとで、アチ ェ王国はポルトガルやジョホール王国と長期にわたって抗争 する。アチェは、少なくとも1534年以前からトルコと交易する とともに、一連の使節をイスタンブールに派遣して助力を懇請 し、イスラーム圏における反ポルトガル勢力の東南アジアの 中核たろうとする。1569年には、17隻のオスマン艦隊がインド 洋を越えて、派遣されてきた。このイスカンダル・ムダの治世 がアチェ王国の最盛期であった。 アラウディンは、胡椒交易をクタ・ラジャ(現バンダ・アチェ) に集中することに部分的に成功する。イスカンダル・ムダは、 税収と個人の交易収入を用いて強力な集権国家を建設し て、港市や内陸の有力者を圧倒し、服属させていた。彼は、 西海岸ではパダンやニアス島まで、東海岸ではアルまで、ア チェ王国の支配を拡大した。マレー半島のクダやペラ、パハ ンも支配した。 アチェ王国の権力は、国王であるスルタンとオラン・カヤ(後 |

|

| イングランド王ジェームズ1世に 宛てた手紙 日付ヒジュラ1024(1615) ボドリアン図書館(オックスフォード)蔵 |

アチェ王国は、1537年以降たびたびポルトガルが占領しているムラカを攻撃するが、ポルトガル人に善戦され、撃退される。オランダ東インド会社と同盟して、ムラカのポルトガル要塞を占領しようとするが成功しない。イスカンダル・ムダは、1613年と1623年にはジョホール王国を攻撃して、莫大な財宝を略奪し、王族以下の捕虜をアチェに連行したり、またジョホール王国に傀儡の王を立てたりしている。

1629年、イスカンダル・ムダは大小の大砲を装備した最良の236隻の艦隊と2万人の兵でもって、スマトラ島、マレー半島の各地を進出、全力をあげてムラカを攻撃する。これを、ポルトガル軍はパハン、パタニ両王国と連合して、迎撃する。アチェ軍は城塞を3か月にわたって包囲するが、ポルトガルの救援艦隊が到着すると形勢は逆転し、壊滅的な打撃を受ける。イスカンダル・ムダは、この時の損害から立ち直ることができず、それ以後、大規模な軍事行動に出ることはできなくなる。

このボルトガルの勝利は、後述する同じ1629年に起きた、マタラム王国の攻撃に対するオランダ東インド会社の勝利とともに、ヨーロッパ人の港市武力支配を現地の権力者に認めさせる分岐点となった画期的な事件であったとされる。アンソニー・リード氏によれば、「経済上でも、これはアジア交易における急成長の終わりだった。交易全盛期の高波は1620年代にピークに達し、次の10年は主に交易[勢]力の一部における敗北と後衛行動[防衛という意味か]の歴史」になったという(同著、平野秀秋・田中優子訳『大航海時代の東南アジア』2、p.373、法政大学出版局、2002)。

そして、アチェ王国は戦争と商業に基盤を置く時代から、農業に基礎を置く時代に移行し、オラン・カヤの上にウレーバランと呼ばれる新しい貴族の身分を設けて農産物の集荷に当たらせ、その取引から上がる利益をスルタンのものとする制度が生まれる(生田前同、p.361)。

1641年、ムラカがオランダの手におち、交易活動の中心がバタヴィア(現ジャカルタ)とスンダ海峡に移ると、アチェ王国は米の交易によるウレーバランの勃興とオランダの軍事力に圧倒されるところとなる。

▼バンダ・アチェにおける海上交易の実態▼

他方、輸入では、「インドのグジャラート、マラバール、コロマンデル、ベンガルからの商人は、それぞれの地方特産の綿織物や絹織物、米や油、あるいは奴隷などをもたらした。アラカンやペグーからは米や綿布、特に後者からはマルタバン壷[中国・南ベトナム産の輸送容器]が輸入された。米の輸入はシャムやジャワからもあり、シャムからはほかに錫や鋼、中国商品が、ジャワからは砂糖が運ばれた。中国商人は、むろん陶磁器と絹を、さらに青銅のゴングや鍋などの鉄製品も輸入したボルネオやマカッサルからは奴隷がもたらされた」。

外来する商人は、インド人や中国人ばかりでなく、アラブ人、トルコ人、ヨーロッパ人もいた。彼らは次のような手順にしたがって交易を行った。「来港した外国商人たちはアチェ湾に停泊する。まず、町の税関に向かうが、川は深さが足りず、小舟に乗り換えねばならなかった。彼らは、シャバンダルの取り仕切る税関で種々の手続き、支払いを済ませた後に取引が可能になる。

支払いは停泊料、輸入関税などから、滞在手続き、取引、商品・船の保管などにおいてかかわりのある、多くの官吏への手数料、贈り物などまで、多種多様であった。外国商人への税は、キリスト教徒(ヨーロッパ人)商人に課された輸出税を、ムスリム商人が免除されるなどの差違があり、前者に重かった」。

バンダ・アチェへの航海は、「通常、季節風が力を失い、反対風が吹かない季節風の転換期の短い時期に行なわれる。毎年、ほぼ3、4月、遅くとも6月の南西モンスーンが吹きはじめる前にグジャラートやベンガルの商人がアチェに来港し、6月ごろから中国船がやって来る。これら3グループの取引は9月ごろまで続き、その後彼らは去って行く。コロマンデル商人は8、9月に来て、2月に帰るのが常であった」。

アチエに来港した商人たちは、国別に「カンポン」と呼ばれた小さな居住区に住まった。その位置は、彼らの攻撃を恐れてか、王宮から最も遠いところにあった。「それぞれの商人たちはアチェに到着すると、すぐに現地住民と契約を結び、通常どおりに川に近い便利のよいところに竹の家を建設した。その川には彼らの8-10トンの船が容易に近づけた……ヨーロッパ人も川の近くの1本の長い通りに相互に接近して商館を建てた」(以上、同稿「スマトラ島の港市」『港町の世界史2 港町のトポグラフィ』、p.230-8、青木書店、2006)。

なお、バンダ・アチェ側において交易を取り仕切るオラン・カヤ、また外来する商人側におけるシャバンダルについては、後述また別途ふれているので省略する。ただ、いま上で述べた実態は、東南アジア全体に共通するとされる。

| 鈴木恒之氏は、アチェ王国の王都バンダ・アチェにおける海上交易の実態について、次のように若干詳しくとりまとめている。バンダ・アチェの町は、アチェ川を約5キロメートル遡ったところにあった。最盛期の17世紀前半の人口は10万人ほどであった。 「16、7世紀、バンダ・アチェからの輸出品の主たるものは胡椒、金、森林産物(ベンゾイン[安息香]、カンフォル[樟脳]、樹脂類、蜜蝋など)、硫黄、象牙、馬などである。これらはおもに後背地や支配下に置いたスマトラ西海岸からもたらされたが、スパイス、白檀、錫などは東インドネシアやマレー半島などから域内交易により運ばれてきたものが再輸出された。再輸出品では、陶磁器や絹などの中国商品が最も重要であり、レアル貨幣の輸出も少なくなかった」。 |

|

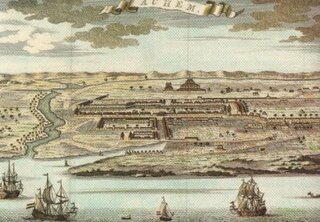

| 手前は外国人のカンポン、中央が市街、その奥に大モスク 1761、アムステルダム |

外来する商人は、インド人や中国人ばかりでなく、アラブ人、トルコ人、ヨーロッパ人もいた。彼らは次のような手順にしたがって交易を行った。「来港した外国商人たちはアチェ湾に停泊する。まず、町の税関に向かうが、川は深さが足りず、小舟に乗り換えねばならなかった。彼らは、シャバンダルの取り仕切る税関で種々の手続き、支払いを済ませた後に取引が可能になる。

支払いは停泊料、輸入関税などから、滞在手続き、取引、商品・船の保管などにおいてかかわりのある、多くの官吏への手数料、贈り物などまで、多種多様であった。外国商人への税は、キリスト教徒(ヨーロッパ人)商人に課された輸出税を、ムスリム商人が免除されるなどの差違があり、前者に重かった」。

バンダ・アチェへの航海は、「通常、季節風が力を失い、反対風が吹かない季節風の転換期の短い時期に行なわれる。毎年、ほぼ3、4月、遅くとも6月の南西モンスーンが吹きはじめる前にグジャラートやベンガルの商人がアチェに来港し、6月ごろから中国船がやって来る。これら3グループの取引は9月ごろまで続き、その後彼らは去って行く。コロマンデル商人は8、9月に来て、2月に帰るのが常であった」。

アチエに来港した商人たちは、国別に「カンポン」と呼ばれた小さな居住区に住まった。その位置は、彼らの攻撃を恐れてか、王宮から最も遠いところにあった。「それぞれの商人たちはアチェに到着すると、すぐに現地住民と契約を結び、通常どおりに川に近い便利のよいところに竹の家を建設した。その川には彼らの8-10トンの船が容易に近づけた……ヨーロッパ人も川の近くの1本の長い通りに相互に接近して商館を建てた」(以上、同稿「スマトラ島の港市」『港町の世界史2 港町のトポグラフィ』、p.230-8、青木書店、2006)。

なお、バンダ・アチェ側において交易を取り仕切るオラン・カヤ、また外来する商人側におけるシャバンダルについては、後述また別途ふれているので省略する。ただ、いま上で述べた実態は、東南アジア全体に共通するとされる。

▼ムラカ、ジョホール王国として再建される▼

1511年、ムラカがポルトガルに占領されると、ムラカ国王マフムード・シャーはマレー半島南端沖にあるビンタン島まで落ちる。その後5回にわたってムラカに反撃するが、いずれも失敗に終わる。また、ジャワ島北岸にはイスラーム教徒の港市が多数あったが、その中央にはジュパラという国があり(現在も同名の町)、その若きの領主パテ・オヌスはポルトガルが占領したムラカを奪回しようと、1512年から翌年にかけてドゥマクと連合して、ジャワ島にある500トン級を含む、大型のジャンク船35隻を動員して攻撃を仕掛けている。

この事件を直面したとみられるトメ・ピレスは、次のように実況する。「彼はパリンバン[多分、華僑]の助けを借りて艦隊を作りあげた……約100隻の船がマラカに来襲した……小さい船でも200トン[はあった]……これらの船はマラカの港の前で迎撃され……故国には約7、8隻しか[帰り]着かなかった。約1000人の人が死に、同じくらいの数の人が捕虜になった」(同著、生田滋他訳注『東方諸国記』大航海時代叢書5、p.278、岩波書店、1966)。

この1512/13年パテ・オヌスのムラカ攻撃は、東南アジア島嶼部の人々がポルトガルの侵略から、イスラーム教徒の海上交易を防衛しようとする戦いであった。その果敢な抵抗は名誉ある敗北に終わる。それにともなう被害も大きかった。

1526年、ビンタン島はポルトガル軍の攻撃を受け、徹底的に略奪される。マフムードの息子アラウッディーン・リアヤット・シャー(在位1529-64)はマレー半島南部を流れるジョホール川の上流プカン・トゥアに移って、王国を再建する。その王国はジョホール王国(1528?-1718)と呼ばれるが、首都の位置が変わっただけで、実質的にはムラカ王国そのものであった。

そのプカン・トゥアは、1535年と1536年ポルトガルに攻撃され、徹底的に破壊されるが、首都は再建され、ふたたび海上交易の重要な中継交易港となる。こうして、ジョホール王国は、ポルトガル領ムラカ、アチェ王国と並ぶ勢力となり、マラッカ海峡の支配権をめぐって抗争をくり広げることなるが、なお劣勢であった。

そうした状況にあったジョホール王国は、16世紀末ポルトガルに約100年遅れて来航し、東南アジア交易の覇権を奪おうとしているオランダに結びつき、17世紀初め、ポルトガル領ムラカの攻略を目的とした条約まで締結するが、直ちには実行されなかった。

1629年、すでに述べたように、アチェがポルトガル・パハン・パタニ連合軍に敗北したことによって、ジョホール王国はアチェ王国の来寇に怯えることとがなくなる。1640年になって、ポルトガル領ムラカの攻撃に着手され、ジョホールとオランダの連合軍は半年近くに及ぶ攻防の末、翌年攻略を果たす。その年、ジョホールはオランダの仲介によりアチェとの和平も成立する。

こうして、ジョホールは、マラッカ海峡を挟んで対峠していた宿敵の脅威から、ようやく解放される。17世紀中ば、アチェの勢力が後退したスマトラ島では、ミナンカバウ人が交易活動を再開し、胡椒や金などをスマトラ東岸に持ち込んでくる。ジョホールは、このスマトラ東岸の諸港市を支配下において、それら産品とともにマレー半島産の錫を輸出して繁栄するようになる。

ジョホールの支配層は、オランダの傘のもとで外国人商人と提携し、積極的な交易活動に乗り出す。彼らには、ムラカ攻略の報奨として、オランダから航行許可証の無償給付や関税免除などの特権を付与されていた。そのため、外国人商人は彼らと提携すればオランダの規制から逃れ、自由に交易活動を行うことができた。それに基づき、ジョホールにおいて東向けの交易船ばかりでなく、特にムラカ以西のインド向けも仕立てられるようになる。

こうして、17世紀後半からジョホールは東西の有力な外国人商人の寄港地となり、オランダ領ムラカを上回る、東南アジア有数の港市国家へと成長していった。この交易の発展と並行して、ジョホールはマレー半島とスマトラ東岸で、その支配権を急速に拡大し、旧ムラカ時代の領域の回復に成功する。1667年、オランダとの紛争に敗北したアチェに代わって、ジョホールは威信を高め、イスラームやムラユ文化の中心地となる。

なお、ムラユとはムラカ王国の影響を受けた人々や、マレー語が通じるイスラム教圏を指す。

1511年、ムラカがポルトガルに占領されると、ムラカ国王マフムード・シャーはマレー半島南端沖にあるビンタン島まで落ちる。その後5回にわたってムラカに反撃するが、いずれも失敗に終わる。また、ジャワ島北岸にはイスラーム教徒の港市が多数あったが、その中央にはジュパラという国があり(現在も同名の町)、その若きの領主パテ・オヌスはポルトガルが占領したムラカを奪回しようと、1512年から翌年にかけてドゥマクと連合して、ジャワ島にある500トン級を含む、大型のジャンク船35隻を動員して攻撃を仕掛けている。

この事件を直面したとみられるトメ・ピレスは、次のように実況する。「彼はパリンバン[多分、華僑]の助けを借りて艦隊を作りあげた……約100隻の船がマラカに来襲した……小さい船でも200トン[はあった]……これらの船はマラカの港の前で迎撃され……故国には約7、8隻しか[帰り]着かなかった。約1000人の人が死に、同じくらいの数の人が捕虜になった」(同著、生田滋他訳注『東方諸国記』大航海時代叢書5、p.278、岩波書店、1966)。

この1512/13年パテ・オヌスのムラカ攻撃は、東南アジア島嶼部の人々がポルトガルの侵略から、イスラーム教徒の海上交易を防衛しようとする戦いであった。その果敢な抵抗は名誉ある敗北に終わる。それにともなう被害も大きかった。

1526年、ビンタン島はポルトガル軍の攻撃を受け、徹底的に略奪される。マフムードの息子アラウッディーン・リアヤット・シャー(在位1529-64)はマレー半島南部を流れるジョホール川の上流プカン・トゥアに移って、王国を再建する。その王国はジョホール王国(1528?-1718)と呼ばれるが、首都の位置が変わっただけで、実質的にはムラカ王国そのものであった。

そのプカン・トゥアは、1535年と1536年ポルトガルに攻撃され、徹底的に破壊されるが、首都は再建され、ふたたび海上交易の重要な中継交易港となる。こうして、ジョホール王国は、ポルトガル領ムラカ、アチェ王国と並ぶ勢力となり、マラッカ海峡の支配権をめぐって抗争をくり広げることなるが、なお劣勢であった。

そうした状況にあったジョホール王国は、16世紀末ポルトガルに約100年遅れて来航し、東南アジア交易の覇権を奪おうとしているオランダに結びつき、17世紀初め、ポルトガル領ムラカの攻略を目的とした条約まで締結するが、直ちには実行されなかった。

1629年、すでに述べたように、アチェがポルトガル・パハン・パタニ連合軍に敗北したことによって、ジョホール王国はアチェ王国の来寇に怯えることとがなくなる。1640年になって、ポルトガル領ムラカの攻撃に着手され、ジョホールとオランダの連合軍は半年近くに及ぶ攻防の末、翌年攻略を果たす。その年、ジョホールはオランダの仲介によりアチェとの和平も成立する。

こうして、ジョホールは、マラッカ海峡を挟んで対峠していた宿敵の脅威から、ようやく解放される。17世紀中ば、アチェの勢力が後退したスマトラ島では、ミナンカバウ人が交易活動を再開し、胡椒や金などをスマトラ東岸に持ち込んでくる。ジョホールは、このスマトラ東岸の諸港市を支配下において、それら産品とともにマレー半島産の錫を輸出して繁栄するようになる。

ジョホールの支配層は、オランダの傘のもとで外国人商人と提携し、積極的な交易活動に乗り出す。彼らには、ムラカ攻略の報奨として、オランダから航行許可証の無償給付や関税免除などの特権を付与されていた。そのため、外国人商人は彼らと提携すればオランダの規制から逃れ、自由に交易活動を行うことができた。それに基づき、ジョホールにおいて東向けの交易船ばかりでなく、特にムラカ以西のインド向けも仕立てられるようになる。

こうして、17世紀後半からジョホールは東西の有力な外国人商人の寄港地となり、オランダ領ムラカを上回る、東南アジア有数の港市国家へと成長していった。この交易の発展と並行して、ジョホールはマレー半島とスマトラ東岸で、その支配権を急速に拡大し、旧ムラカ時代の領域の回復に成功する。1667年、オランダとの紛争に敗北したアチェに代わって、ジョホールは威信を高め、イスラームやムラユ文化の中心地となる。

なお、ムラユとはムラカ王国の影響を受けた人々や、マレー語が通じるイスラム教圏を指す。

▼アユタヤとビルマとの絶えざる戦争▼

1351年、シャムに築かれたアユタヤ朝は、シャム人をチャオプラヤー河デルタまで一気に南下させ、東西交易の中継地として発展する。港市アユタヤは、内陸部とは中小河川や水路を通じて広い地域に結びつており、シャム湾の南シナ海交易ルートを通じて中国、さらに琉球・日本に繋がり、そしてマレー半島の西岸のタグォイやテナセリムに出ることでベンガル湾交易ルートが開かれていた。アユタヤ朝はスコータイやアンコール、ムラカに遠征を繰り返して、インドシナ半島の最強国にのしあがる。

1509年、ポルトガルの第2代インド総督アルブケルケはアユタヤに使節を送ってきたが、1516年になってポルトガルはアユタヤと最初の条約を結び、ポルトガル人は首都やテナセリムなどへの居住が認められ、交易の権利を獲得する。こうして、インドシナ半島は新しい時代に入る。

1511年、ポルトガルがムラカを占領したことで、その影響を回避しようとして、マレー半島地峡部を横断する交易ルートが再開される。16世紀、ビルマ(現ミャンマー)にタウングー朝が興ると、シャムはその2代目バインナウン王(在位1551-81)の侵攻を受け、1569年のアユタヤは陥落し、ビルマの属国となる。これは、チェンマイにおける中国との交易と、テナセリムにおけるベンガル湾交易を巡る争いであった。1588年、シャムの王族であったナレースエン王(在位1590-1605)がビルマ軍を駆逐し、さらにビルマに遠征して勝利する。1593年には、マレー半島西岸のタヴォイとテナセリムを攻略し、ベンガル湾交易ルートを回復する。また、1599年にはペグーに進出して、逆にビルマの一部を属国とする。この再建された王朝を後アユタヤ朝という。

ビルマは、最初の統一国家であったパガン朝(1044-1287)が元の侵攻で滅亡すると、動乱の時代となり、上ビルマにはシャン人のアヴァ朝(1364-1555)が、下ビルマにはモン人のペグー朝(1287-1539)が築かれる。

下ビルマ沿岸には、ペグー(バゴー)、マルタバン、シリアム、バセインといった港市があり、インド、中国、そして近隣の東南アジアから商船が来航し、海上交易が活況を呈していた。マルタバンには、1519年ポルトガル人が商館を開設し、ヨーロッパのビルマとの関係が始まる。これらの河港や海港には、地元ペグーの漆器・蜜蝋・角・象牙、上ビルマのルビーや宝石、アチェの胡椒、ボルネオの樟脳、中国の香木・磁器、インドの綿布などがあふれ、盛況をきわめた。

パガン朝の滅亡後、内陸部に逃れていたビルマ人が、タウングー朝(1531-1752)を建国する。彼らは、1538年には海上交易で栄えていたモン人のペグーを陥れ、それを首都とする。さらに、ポルトガル人の傭兵や大砲・火縄銃を利用して、またたくまに下ビルマや中部ビルマを平定する。すでにみたように、16世紀半ばにはチェンマイ、アユタヤなどシャムの諸王国を攻略するが、16世紀末には逆にシャム軍に攻め込まれ、さらに内乱状態となる。

17世紀、再建されたタウングー朝に、イギリス人とオランダ人が商取引を求めて来航し、ペグー、シリアム、アヴァなどに商館を開設する。しかし、1635年ペグーからアヴァに遷都される。この海岸部から後退は、これまでのモン人とビルマ人の融合を放棄し、また外国勢力との接触を断とうとしたものであった。それは鎖国への回帰とされる。

1752年、ビルマのタウングー朝が滅び、コンバウン朝(1752-1885)が興ると、アユタヤはその侵略の脅威にさらされ、1767年必死の抵抗もむなしく陥落して焦土となる。このアユタヤの約400年に及ぶ栄華と崩壊は、東南アジア「交易の時代」における大陸部の絶え間のない戦争の結末を示したとされる。

|

|

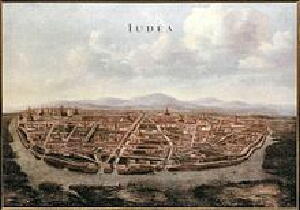

| オランダ東インド会社が描かせた、1665? |

出所:アンソニー・リード著、平野秀秋・田中優子訳『大航海時代の東南アジア』2、p.105、法政大学出版局、2002 |

1509年、ポルトガルの第2代インド総督アルブケルケはアユタヤに使節を送ってきたが、1516年になってポルトガルはアユタヤと最初の条約を結び、ポルトガル人は首都やテナセリムなどへの居住が認められ、交易の権利を獲得する。こうして、インドシナ半島は新しい時代に入る。

1511年、ポルトガルがムラカを占領したことで、その影響を回避しようとして、マレー半島地峡部を横断する交易ルートが再開される。16世紀、ビルマ(現ミャンマー)にタウングー朝が興ると、シャムはその2代目バインナウン王(在位1551-81)の侵攻を受け、1569年のアユタヤは陥落し、ビルマの属国となる。これは、チェンマイにおける中国との交易と、テナセリムにおけるベンガル湾交易を巡る争いであった。1588年、シャムの王族であったナレースエン王(在位1590-1605)がビルマ軍を駆逐し、さらにビルマに遠征して勝利する。1593年には、マレー半島西岸のタヴォイとテナセリムを攻略し、ベンガル湾交易ルートを回復する。また、1599年にはペグーに進出して、逆にビルマの一部を属国とする。この再建された王朝を後アユタヤ朝という。

ビルマは、最初の統一国家であったパガン朝(1044-1287)が元の侵攻で滅亡すると、動乱の時代となり、上ビルマにはシャン人のアヴァ朝(1364-1555)が、下ビルマにはモン人のペグー朝(1287-1539)が築かれる。

下ビルマ沿岸には、ペグー(バゴー)、マルタバン、シリアム、バセインといった港市があり、インド、中国、そして近隣の東南アジアから商船が来航し、海上交易が活況を呈していた。マルタバンには、1519年ポルトガル人が商館を開設し、ヨーロッパのビルマとの関係が始まる。これらの河港や海港には、地元ペグーの漆器・蜜蝋・角・象牙、上ビルマのルビーや宝石、アチェの胡椒、ボルネオの樟脳、中国の香木・磁器、インドの綿布などがあふれ、盛況をきわめた。

パガン朝の滅亡後、内陸部に逃れていたビルマ人が、タウングー朝(1531-1752)を建国する。彼らは、1538年には海上交易で栄えていたモン人のペグーを陥れ、それを首都とする。さらに、ポルトガル人の傭兵や大砲・火縄銃を利用して、またたくまに下ビルマや中部ビルマを平定する。すでにみたように、16世紀半ばにはチェンマイ、アユタヤなどシャムの諸王国を攻略するが、16世紀末には逆にシャム軍に攻め込まれ、さらに内乱状態となる。

17世紀、再建されたタウングー朝に、イギリス人とオランダ人が商取引を求めて来航し、ペグー、シリアム、アヴァなどに商館を開設する。しかし、1635年ペグーからアヴァに遷都される。この海岸部から後退は、これまでのモン人とビルマ人の融合を放棄し、また外国勢力との接触を断とうとしたものであった。それは鎖国への回帰とされる。

1752年、ビルマのタウングー朝が滅び、コンバウン朝(1752-1885)が興ると、アユタヤはその侵略の脅威にさらされ、1767年必死の抵抗もむなしく陥落して焦土となる。このアユタヤの約400年に及ぶ栄華と崩壊は、東南アジア「交易の時代」における大陸部の絶え間のない戦争の結末を示したとされる。

▼アユタヤの栄華、中国人に委託される王室船▼

オランダ東インド会社は、1604年にアユタヤと通交し、1608年には商館を開設する。それにあわせて、アユタヤ王は使節をオランダに派遣、彼らは翌年ハーグに降り立つ。この時期、港市アユタヤには、後背地から米・香辛料・皮革・漆・染料の樹皮・錫などシャム産品が集荷され、輸出された。米はムラカやジャンビなど島嶼部に向け大量に輸出された。他方、西方からはインド綿布やヨーロッパの鉄砲、銀、日本や中国から工芸品や高級織物といった多くの交易品が届き、外国人商人たちにとって絶好の交易港となった。

アユタヤの港にはあらゆる国の船が来航していた。チャオプラヤー河は、船体を修理するのに都合よく、新しい船も建造されていた。外国人にあてられた街区には、中国人・ムーア人・マラヤ人・ヨーロッパ人のほか、日本人が1500人以上も居留して、日本人町を作っていた。山田長政は、ソンタム王(在位1611-28)の信任を受けリゴールの太守となったが、1630年王位継承の争いに巻き込まれ毒殺される。

アユタヤの外国との交易において、ヨーロッパ人と並んで重要な役割を演じたのは、中国人とイスラーム教徒の商人たちであった。南シナ海では唐船(ジャンク)が、ベンガル湾ではダウが活躍していた。また、山田長政はじめ居留日本人は海上交易を行ったほか、朱印船の受け入れと交易品の買入や販売などに従事していたし、日本への主な輸出商品となった鹿皮の加工をもっぱらとしていた。

アユタヤの交易は、国王が特定の商品を独占的に買い上げ、あるいは売り渡すという王室管理交易として行われた。それはプラサートン王(在位1629-56)の時代に制度化された。次代のナライ王(在位1657-88)の時代に入ると、イギリスやデンマーク、フランスなどの東インド会社が参入しき

たものの、諸経費の増大、私交易商人との競争、交易規制、そして王室交易の拡大より、利潤を上げることが出来なくなった。イギリスは1623年に早々と撤退をきめ、オランダも1663年に商館の一時閉鎖している。

アユタヤの交易は、国王が特定の商品を独占的に買い上げ、あるいは売り渡すという王室管理交易として行われた。それはプラサートン王(在位1629-56)の時代に制度化された。次代のナライ王(在位1657-88)の時代に入ると、イギリスやデンマーク、フランスなどの東インド会社が参入しきたものの、諸経費の増大、私交易商人との競争、交易規制、そして王室交易の拡大より、利潤を上げることが出来なくなった。イギリスは1623年に早々と撤退をきめ、オランダも1663年に商館の一時閉鎖している。

オランダ東インド会社は、1604年にアユタヤと通交し、1608年には商館を開設する。それにあわせて、アユタヤ王は使節をオランダに派遣、彼らは翌年ハーグに降り立つ。この時期、港市アユタヤには、後背地から米・香辛料・皮革・漆・染料の樹皮・錫などシャム産品が集荷され、輸出された。米はムラカやジャンビなど島嶼部に向け大量に輸出された。他方、西方からはインド綿布やヨーロッパの鉄砲、銀、日本や中国から工芸品や高級織物といった多くの交易品が届き、外国人商人たちにとって絶好の交易港となった。

アユタヤの港にはあらゆる国の船が来航していた。チャオプラヤー河は、船体を修理するのに都合よく、新しい船も建造されていた。外国人にあてられた街区には、中国人・ムーア人・マラヤ人・ヨーロッパ人のほか、日本人が1500人以上も居留して、日本人町を作っていた。山田長政は、ソンタム王(在位1611-28)の信任を受けリゴールの太守となったが、1630年王位継承の争いに巻き込まれ毒殺される。

アユタヤの外国との交易において、ヨーロッパ人と並んで重要な役割を演じたのは、中国人とイスラーム教徒の商人たちであった。南シナ海では唐船(ジャンク)が、ベンガル湾ではダウが活躍していた。また、山田長政はじめ居留日本人は海上交易を行ったほか、朱印船の受け入れと交易品の買入や販売などに従事していたし、日本への主な輸出商品となった鹿皮の加工をもっぱらとしていた。

アユタヤの交易は、国王が特定の商品を独占的に買い上げ、あるいは売り渡すという王室管理交易として行われた。それはプラサートン王(在位1629-56)の時代に制度化された。次代のナライ王(在位1657-88)の時代に入ると、イギリスやデンマーク、フランスなどの東インド会社が参入しき

たものの、諸経費の増大、私交易商人との競争、交易規制、そして王室交易の拡大より、利潤を上げることが出来なくなった。イギリスは1623年に早々と撤退をきめ、オランダも1663年に商館の一時閉鎖している。

アユタヤの交易は、国王が特定の商品を独占的に買い上げ、あるいは売り渡すという王室管理交易として行われた。それはプラサートン王(在位1629-56)の時代に制度化された。次代のナライ王(在位1657-88)の時代に入ると、イギリスやデンマーク、フランスなどの東インド会社が参入しきたものの、諸経費の増大、私交易商人との競争、交易規制、そして王室交易の拡大より、利潤を上げることが出来なくなった。イギリスは1623年に早々と撤退をきめ、オランダも1663年に商館の一時閉鎖している。

|

|

| ロッブリー(タイ) |

フランスの大使を謁見 ロッブリー(タイ)にある記念プレート |

ナライ王は5-6隻ほどの王室船を持っていたとみられている。この王室船の運航と交易は、この国の交易を管理する唐船役人のもとで、中国人に委託されていた。さらに、唐船を利用した王室交易も行われていた。それら王室交易に携わる中国人の船主や乗組員は、多くの王室に仕える外国人と同じように、シャムの官吏として待遇されていた。

アユタヤの鹿皮は、鎖国時代、暹羅船―中国人が仕立てる単なる唐船と王室船―によって、長崎に輸出されていた。それにオランダ東インド会社は当然のように割り込もうとする。1664年、鹿皮交易を独占しようとして、それを国王に要求するが拒否されると、彼らは長期間、武装艦隊をもってチャオプラヤー河を封鎖する。この強圧に、ナライ王は譲歩し、鹿皮の独占を認める。この協定には、唐船の交易を禁じる規定が設けられていたが、当然のように実効は上がらなかった。

ナライ王は、オランダ東インド会社の横暴を牽制しようとして、ギリシア人コンスタンティン・フォールコン(1650-88)を高官に登用し、またオランダの対抗勢力としてフランスを引き込もうとする。フォールコンは自分の船を5-6隻ほど持ち、中国や日本と交易していたとされる。1685年、ルイ14世(在位1643-1715)の使節が来訪すると、ナライ王はオランダ並みの交易を許可し、軍隊の駐留が認める。さらに、1687年には軍艦5隻、兵士1400人の大使節団が到着し、1685年と同じ協定が結ばれる。

ナライ王の乳母の子で王宮の象の調教師のオタプラ・ペトラーチャー王(在位1688-1703)が王位を簒奪する。彼は外国勢力を一掃しようとして、フォールコンを処刑、フランス人とイエズス会関係者を追い出す。この事件をもって、ヨーロッパ諸国との活発な交易時代は終焉し、18世紀のアユタヤは外国に対して警戒を強め、日本と同じようにオランダの商館と中国船の寄港を認めるだけの、鎖国状態に入る。アジアにおいて、その全部あるいは一部がヨーロッパの植民地とならなかった国は、キリスト教やイスラーム教を受け入れず、仏教を堅持し、鎖国体制をとった日本とシャムだけであった。

▼ベトナム、チャンパを追い詰め、南北に分裂▼

ベトナムは、チャン朝(陳朝)(1225-1400)のもとで強力な国となり、13世紀後半には元寇を撃破して独立を保っていた。チャン朝は、建国以来、インドシナ半島中部海岸にあって、古代から海洋国として長い伝統を持っていたチャンパ諸国と争い、数世紀かけて南進を続ける。

15世紀初め、ベトナムは中国の明に征服されるが、1428年にレ・ロイ(黎利)が指導する蜂起軍が明軍に決定的な打撃をあたえ、独立を回復する。このレ朝(黎朝)(1428-1789)は、1471年にはチャンパ王国の首都ヴィジャヤ(現ダナンの南)を攻略して、事実上チャンパ王国を滅ぼし、その残存勢力を一掃し、やがてメコン・デルタまで達する。この推移は、伝統的な民族である「山の勢力」が低地に移動し、沿岸部にあって支配勢力となっていた中国沿海部やチャンパの「海の勢力」を追い込んだ歴史として捉えられている。

それでも、チャンパの人々はヴィジャヤの陥落後も沿岸にへばりついて、東南アジア各地の拠点を結ぶ交易活動を続け、チャンパの商人やその船が各地で目撃されたとされる。彼らはアユタヤにも移住し、その外洋航海術を買われて海軍の傭兵となった。前出ナレースエン王は、このアユタヤ海軍を派遣して、朝鮮遠征中の秀吉の日本を背後から攻撃しようと、中国に提案していたという。

このレ朝は、その勢いを100年以上維持するが、16世紀前半から王権が不安定となり、その実権はグエン氏(阮氏)とチン氏(鄭氏)に奪われ、ベトナムは南北に分裂する。

北ベトナムのチン氏(鄭氏)は、交易の中心地から遠いという地理的な不利ななか、伝統的な陶磁器や絹などをもって、海上交易に参入する。しかし、交易力に乏しく、日本人は鎖国とともに姿を消し、ポルトガルやオランダの商人も撤退し、1696年には紅河のフォーフェン(舗憲)にあったオランダ東インド会社の商館も閉鎖される。

南ベトナムのグエン氏(阮氏)はチャンパに取って代わり、特にホイアンを日本向けの港市に作り上げ、積極的に海上交易に乗り出す。中部ベトナムが東アジア交易ルートに位置ていたため、ポルトガル人はすぐさま接触してくる。グエン氏(阮氏)は武器を輸入し、彼らを技術顧問として雇用する。オランダも日本への絹糸や鹿皮の供給地として注目し、1633年には商館を置くが、北ベトナムで絹糸を入手するようになるとその関係は悪化して、1654年には商館は閉鎖される。

南ベトナムのホイアンは、朱印船交易を受け入れ、お互いに最大の交易相手国となった。1617年には、日本人町が建設されていたとされる。江戸幕府が、1604(慶長9)年から1635(寛永12)年までの32年間に発行した朱印状356件のうち、南ベトナムが渡航先となっている件数は交址71件、安南14件、その他8件と、国別では最多を占める(北ベトナムは東京37件)。南ベトナムは糸や絹織物、香木(沈香や肉柱)、砂糖などを輸出し、日本は代価として銅、銅銭、工芸品などを輸出したが、鎖国政策より、17世紀後半には交渉はほぼ途絶える。

これら外国人商人が去った後、南シナ海を支配したのは中国人であった。北ベトナムは中国人を嫌い、南ベトナムは受け入る。ホイアンなどに中国人居留地が生まれ、18世紀半ばまでジャンク船交易によって、南ベトナムは繁栄を続ける。

アユタヤの鹿皮は、鎖国時代、暹羅船―中国人が仕立てる単なる唐船と王室船―によって、長崎に輸出されていた。それにオランダ東インド会社は当然のように割り込もうとする。1664年、鹿皮交易を独占しようとして、それを国王に要求するが拒否されると、彼らは長期間、武装艦隊をもってチャオプラヤー河を封鎖する。この強圧に、ナライ王は譲歩し、鹿皮の独占を認める。この協定には、唐船の交易を禁じる規定が設けられていたが、当然のように実効は上がらなかった。

ナライ王は、オランダ東インド会社の横暴を牽制しようとして、ギリシア人コンスタンティン・フォールコン(1650-88)を高官に登用し、またオランダの対抗勢力としてフランスを引き込もうとする。フォールコンは自分の船を5-6隻ほど持ち、中国や日本と交易していたとされる。1685年、ルイ14世(在位1643-1715)の使節が来訪すると、ナライ王はオランダ並みの交易を許可し、軍隊の駐留が認める。さらに、1687年には軍艦5隻、兵士1400人の大使節団が到着し、1685年と同じ協定が結ばれる。

ナライ王の乳母の子で王宮の象の調教師のオタプラ・ペトラーチャー王(在位1688-1703)が王位を簒奪する。彼は外国勢力を一掃しようとして、フォールコンを処刑、フランス人とイエズス会関係者を追い出す。この事件をもって、ヨーロッパ諸国との活発な交易時代は終焉し、18世紀のアユタヤは外国に対して警戒を強め、日本と同じようにオランダの商館と中国船の寄港を認めるだけの、鎖国状態に入る。アジアにおいて、その全部あるいは一部がヨーロッパの植民地とならなかった国は、キリスト教やイスラーム教を受け入れず、仏教を堅持し、鎖国体制をとった日本とシャムだけであった。

▼ベトナム、チャンパを追い詰め、南北に分裂▼

ベトナムは、チャン朝(陳朝)(1225-1400)のもとで強力な国となり、13世紀後半には元寇を撃破して独立を保っていた。チャン朝は、建国以来、インドシナ半島中部海岸にあって、古代から海洋国として長い伝統を持っていたチャンパ諸国と争い、数世紀かけて南進を続ける。

15世紀初め、ベトナムは中国の明に征服されるが、1428年にレ・ロイ(黎利)が指導する蜂起軍が明軍に決定的な打撃をあたえ、独立を回復する。このレ朝(黎朝)(1428-1789)は、1471年にはチャンパ王国の首都ヴィジャヤ(現ダナンの南)を攻略して、事実上チャンパ王国を滅ぼし、その残存勢力を一掃し、やがてメコン・デルタまで達する。この推移は、伝統的な民族である「山の勢力」が低地に移動し、沿岸部にあって支配勢力となっていた中国沿海部やチャンパの「海の勢力」を追い込んだ歴史として捉えられている。

それでも、チャンパの人々はヴィジャヤの陥落後も沿岸にへばりついて、東南アジア各地の拠点を結ぶ交易活動を続け、チャンパの商人やその船が各地で目撃されたとされる。彼らはアユタヤにも移住し、その外洋航海術を買われて海軍の傭兵となった。前出ナレースエン王は、このアユタヤ海軍を派遣して、朝鮮遠征中の秀吉の日本を背後から攻撃しようと、中国に提案していたという。

このレ朝は、その勢いを100年以上維持するが、16世紀前半から王権が不安定となり、その実権はグエン氏(阮氏)とチン氏(鄭氏)に奪われ、ベトナムは南北に分裂する。

北ベトナムのチン氏(鄭氏)は、交易の中心地から遠いという地理的な不利ななか、伝統的な陶磁器や絹などをもって、海上交易に参入する。しかし、交易力に乏しく、日本人は鎖国とともに姿を消し、ポルトガルやオランダの商人も撤退し、1696年には紅河のフォーフェン(舗憲)にあったオランダ東インド会社の商館も閉鎖される。

南ベトナムのグエン氏(阮氏)はチャンパに取って代わり、特にホイアンを日本向けの港市に作り上げ、積極的に海上交易に乗り出す。中部ベトナムが東アジア交易ルートに位置ていたため、ポルトガル人はすぐさま接触してくる。グエン氏(阮氏)は武器を輸入し、彼らを技術顧問として雇用する。オランダも日本への絹糸や鹿皮の供給地として注目し、1633年には商館を置くが、北ベトナムで絹糸を入手するようになるとその関係は悪化して、1654年には商館は閉鎖される。

南ベトナムのホイアンは、朱印船交易を受け入れ、お互いに最大の交易相手国となった。1617年には、日本人町が建設されていたとされる。江戸幕府が、1604(慶長9)年から1635(寛永12)年までの32年間に発行した朱印状356件のうち、南ベトナムが渡航先となっている件数は交址71件、安南14件、その他8件と、国別では最多を占める(北ベトナムは東京37件)。南ベトナムは糸や絹織物、香木(沈香や肉柱)、砂糖などを輸出し、日本は代価として銅、銅銭、工芸品などを輸出したが、鎖国政策より、17世紀後半には交渉はほぼ途絶える。

これら外国人商人が去った後、南シナ海を支配したのは中国人であった。北ベトナムは中国人を嫌い、南ベトナムは受け入る。ホイアンなどに中国人居留地が生まれ、18世紀半ばまでジャンク船交易によって、南ベトナムは繁栄を続ける。

|

|

| 日本より安南(ベトナム)に到る舟とある |

来遠橋(日本橋) |

▼ジャワ島西部のイスラーム港市国家バンテン▼

ジャワ島西部のスンダ地方には、すでにいくつかの王国があった。このスンダ地方からスマトラ島の南端にかけて、12世紀の後半から中国の需要を見込んで胡椒の栽培が始められる。また、その地方はジャワ島でイスラーム教が最初に伝わったところであった。

パサイの出身のスナン・グヌン・ジャティ(在位1526-52)は、1521-24年ポルトガルがパサイに要塞を建設したのを嫌って、ドゥマク王国に逃れる。彼は、ドゥマク王国の兵力と植民者を引き連れて、ジャワ島西端にイスラーム港市のバンテン王国(1556-1843)を建設する。このバンテン王国は、後述するマタラム王国とともに、ジャワ島を二分する勢力となる。

このバンテンは東アジアからアクセスし易いため、1567年明が海禁令を緩和すると胡椒を求めて、中国船がバンテン港に多数来航して、中国人を最も重要な取引相手として繁栄するようになる。バンテンの遺跡が、オランダ東インド会社が建設したバタヴィア遺跡よりはるかに大規模であるところから、バンテン王国の交易量はバタヴィアでより大きかったとみられている。

1596年、オランダ艦隊がヨーロッパ人としてはじめて、バンテンに来航する。1603年、オランダ東インド会社がポルトガル人を追い払って商館をおくと、イギリスもこれに続き、そのあいだで激しいつばぜり合いが起きる。1619年、バンテン王国はイギリスと結んで、クーン総督率いるオランダ東インド会社を攻撃するが失敗して、ジャカトラ(現ジャカルタ)に対する支配権を失ってしまう。オランダ東インド会社はそこをバタヴィアと名づける。

1638年、アブルマファキル王(在位1596-1651)はメッカに使節を派遣し、アチェ王国に続いてスルタンの称号を使用することを許される。その跡を継いだティルタヤサ大王(在位1651-82)は覇気に富んだ名君とされ、生涯にわたってオランダと対決する。彼は、第1次英蘭戦争を利用して、イギリスと手を組んでオランダに対抗している。

彼は、中国人のシャーバンダル(居留交易民の頭取)の献策を取り入れて、ヨーロッパ風の艦隊を建造しするとともに、ジャンク交易船を西はオスマン帝国が支配するアラビア海、東は清と対立する鄭氏政権下の台湾に及ぶ、広大な地域に派遣する。また、香辛料をその産地から集めて、イギリスばかりでなく、フランスやデンマークの船に売り込んでいた。台湾からは、中国産の代替として肥前産の磁器を、大量に持ち帰っていた。それにより、バンテンは一時バタヴィアに匹敵する繁栄を取り戻し、その人口は東南アジアの港市なかで、最大規模の10万人となる。

ティルタヤサ大王は、1673年マタラム王国に対して反乱を起こしたマドゥラ島の王子ラデン・トゥルノジョヨ(1649-80)と連動して、バタヴィアを攻撃しようとする。オランダ東インド会社はトゥルノジョヨの反乱を処理すると、王と皇太子の対立につけこんで、1683年バンテン王国を占領して、イギリス東インド会社の商館を追放する。その後バンテン王国はオランダ東インド会社に掌握されてしまい、東南アジアの「交易の時代」は終焉したとされる。しかし、バンテン王国は18世紀後半まで続き、中国船と華僑による交易も続く。

1596年、東南アジアに最初に到着した艦隊のコルネリス・ド・ハウトマンは、当時バンテンで開かれていた市場について、詳細な報告を残している。それによると、バンテンでは日に3つの市が立ち、そこであらゆる品物が売られていたという(コルネリス・ド・ハウトマン/ファン・ネック著、渋沢元則訳『東インド諸島への航海』、p.166-72、岩波書店、1981)。

ジャワ島西部のスンダ地方には、すでにいくつかの王国があった。このスンダ地方からスマトラ島の南端にかけて、12世紀の後半から中国の需要を見込んで胡椒の栽培が始められる。また、その地方はジャワ島でイスラーム教が最初に伝わったところであった。

パサイの出身のスナン・グヌン・ジャティ(在位1526-52)は、1521-24年ポルトガルがパサイに要塞を建設したのを嫌って、ドゥマク王国に逃れる。彼は、ドゥマク王国の兵力と植民者を引き連れて、ジャワ島西端にイスラーム港市のバンテン王国(1556-1843)を建設する。このバンテン王国は、後述するマタラム王国とともに、ジャワ島を二分する勢力となる。

このバンテンは東アジアからアクセスし易いため、1567年明が海禁令を緩和すると胡椒を求めて、中国船がバンテン港に多数来航して、中国人を最も重要な取引相手として繁栄するようになる。バンテンの遺跡が、オランダ東インド会社が建設したバタヴィア遺跡よりはるかに大規模であるところから、バンテン王国の交易量はバタヴィアでより大きかったとみられている。

1596年、オランダ艦隊がヨーロッパ人としてはじめて、バンテンに来航する。1603年、オランダ東インド会社がポルトガル人を追い払って商館をおくと、イギリスもこれに続き、そのあいだで激しいつばぜり合いが起きる。1619年、バンテン王国はイギリスと結んで、クーン総督率いるオランダ東インド会社を攻撃するが失敗して、ジャカトラ(現ジャカルタ)に対する支配権を失ってしまう。オランダ東インド会社はそこをバタヴィアと名づける。

1638年、アブルマファキル王(在位1596-1651)はメッカに使節を派遣し、アチェ王国に続いてスルタンの称号を使用することを許される。その跡を継いだティルタヤサ大王(在位1651-82)は覇気に富んだ名君とされ、生涯にわたってオランダと対決する。彼は、第1次英蘭戦争を利用して、イギリスと手を組んでオランダに対抗している。

彼は、中国人のシャーバンダル(居留交易民の頭取)の献策を取り入れて、ヨーロッパ風の艦隊を建造しするとともに、ジャンク交易船を西はオスマン帝国が支配するアラビア海、東は清と対立する鄭氏政権下の台湾に及ぶ、広大な地域に派遣する。また、香辛料をその産地から集めて、イギリスばかりでなく、フランスやデンマークの船に売り込んでいた。台湾からは、中国産の代替として肥前産の磁器を、大量に持ち帰っていた。それにより、バンテンは一時バタヴィアに匹敵する繁栄を取り戻し、その人口は東南アジアの港市なかで、最大規模の10万人となる。

|

|

| 1596年オランダ艦隊来航時の模様で、 右の端に中国人町がある |

オランダの銅版画で、左側ではポルトガル人との取引、 手前の店が香辛料と薬を扱い、奥の店が中国人の出店だという |

| |

|

1596年、東南アジアに最初に到着した艦隊のコルネリス・ド・ハウトマンは、当時バンテンで開かれていた市場について、詳細な報告を残している。それによると、バンテンでは日に3つの市が立ち、そこであらゆる品物が売られていたという(コルネリス・ド・ハウトマン/ファン・ネック著、渋沢元則訳『東インド諸島への航海』、p.166-72、岩波書店、1981)。

| 第1の市は、バンテンの町の東側に近い大広場で開かれ、夜が明けるとともに、ポルトガル人、アラブ人、トルコ人、ペルシア人、中国人、コロマンデル人、ペグー人、ムラカ人、ベンガル人、グジャラート人、マラバール人、アビシニア(エチオピア)人、さらに東南アジア島嶼部諸地域の商人たちが、そこに集まり、取引をした。アラブ人やペルシア人は宝石や薬剤を売り、ベンガル人などインド人は綿織物や小間物を、中国人は生糸や絹織物、磁器、銅製品、鏡、櫛などを売っていた。 東南アジア産品としては、胡椒や丁字、肉豆蒄、豆蒄花、生姜、沈香、白檀、長胡椒、クベベ(ジャワ産の胡椒)、肉桂、紅花、ドリンギ(根を薬用とする)、ウコン、ガランガ(南薑。野菜料理や薬に用いる)、安息香をはじめ、紅海産やインド産の阿片、中国産のシナの根(土茯苓)と大黄、さらにはインド産のバンゲ(インド大麻)などが、商われていた。 胡椒は、さらにこの大広場での市が終わったあと、王宮前広場で正午まで開かれている第2の市でも、中国人のために売られた。そして、午後には3つ目となる市が中国人の居住区で開かれ、食糧品が売られた。 |

|

| 左から、インド・イスラーム商人、 ジャワの貴族、中国人商人 Cortemunde画、1673 英国図書館蔵 |

▼16世紀末、ジャワ島中東部に、マタラム王国が建国▼

16世紀の初め、ジャワ島中・東部のイスラーム港市国家はゆやかに連合していたが、その盟主はドゥマクであり、これにジュパラが次いだ。ドゥマク王国は、スマトラのジャンビ、パレンバンなどをも支配していた。それらイスラーム港市は、1520年代から米の輸出をめぐって争っていた。

1567年、明が海禁令を緩和したことによって、中国船の来航が急増すると、多くの港市における米の需要が増加する。このため、米の輸出地であるアユタヤやビルマのペグー、ジャワ島中・東部では、米を輸出する権利を独占してきた国王が圧倒的な権力を握るようになる。また、米の交易をめぐって国内、国外で争いが激しくなり、ヨーロッパ人や中国人、そして日本人もその争いに巻き込まれ、あるいはそれを利用するようになる。

ジャワ島中部内陸部では、16世紀半ばから新しい王国が胎動する。1584年、パヌンバハン・セナパティ・インガラガ(在位1584?-1601)はドゥマクを支配下に入れて、マタラム王国(1586-1755、8-10世紀のヒンドゥーの古マタラムに対して新マタラム)を建国する。その跡を継いだ王たちは、ジャワ島中・東部の内陸部や沿岸部にある港市を次々と攻略する。

寸前まで追い詰める。しかし、総督クーンが指揮するオランダ東インド会社はそれに善戦する。スルタン・アグンの軍隊は、オランダ海軍に補給路をたたれて飢えと病気にさらされ、大きな損害を与えて撤退する。

このオランダの勝利は、すでにみたように同年のポルトガルのアチェ王国に対する勝利とともに、東南アジアの国々にヨーロッパ人の威力を知らしめるものとなった。

ススフナン・アマンクラット1世(在位1646-77)は、マタラムに服従している領主たちを首都に集住させ、同時に国王の役人を彼らの領土に派遣し、徴税させた。また、内陸部の住民が海岸地帯に移住することを禁止した。1646年、オランダ東インド会社との関係を改善して、それが米を輸出することを認める。その一方で、ジャワ人の海外渡航を禁止したりして、オランダ東インド会社と一手交易を行うことで、海上交易の利益を独占しようとした。

「かれの最終目標」は、生田滋氏によれば、「海岸の港市における交易からあがる税収が全額そのまま宮廷にとどくようにすること、オランダ東インド会社がマタラムの属国であるというマタラム側の主張を会社に確認させ、ペルシア馬のような、かれ自身と宮廷の威光を高めるような貢物を納めさせること、そして国内で決定的に不足している通貨を調達するために、会社から銀や銅銭を入手することであった。こうした点から見ると、アマンクラット1世の政策は徳川幕府の政策と基本的には同じであった」とする(生田前同、p.366)。

しかし、アマンクラット1世の高圧的な支配は国内に強い緊張を生み、マドゥラ島の王族トゥルノジョヨが反乱を起し、マタラム国内は大混乱に陥る。それは、1677年オランダ東インド会社の介入を招くこととなり、マタラムの海岸地帯は実質的に会社の支配下におかれてしまう。

16世紀の初め、ジャワ島中・東部のイスラーム港市国家はゆやかに連合していたが、その盟主はドゥマクであり、これにジュパラが次いだ。ドゥマク王国は、スマトラのジャンビ、パレンバンなどをも支配していた。それらイスラーム港市は、1520年代から米の輸出をめぐって争っていた。

1567年、明が海禁令を緩和したことによって、中国船の来航が急増すると、多くの港市における米の需要が増加する。このため、米の輸出地であるアユタヤやビルマのペグー、ジャワ島中・東部では、米を輸出する権利を独占してきた国王が圧倒的な権力を握るようになる。また、米の交易をめぐって国内、国外で争いが激しくなり、ヨーロッパ人や中国人、そして日本人もその争いに巻き込まれ、あるいはそれを利用するようになる。

ジャワ島中部内陸部では、16世紀半ばから新しい王国が胎動する。1584年、パヌンバハン・セナパティ・インガラガ(在位1584?-1601)はドゥマクを支配下に入れて、マタラム王国(1586-1755、8-10世紀のヒンドゥーの古マタラムに対して新マタラム)を建国する。その跡を継いだ王たちは、ジャワ島中・東部の内陸部や沿岸部にある港市を次々と攻略する。

| スルタン・アグン(在位1613-45)は征服王と呼ばれ、ジャワ島中・東部、マドゥラ島を統一して、バタヴィアとバンテンを除くジャワ島全域を影響下におさめる。それに加え、カリマンタン島南岸のスカダナを征服し、スマトラ島のパレンバンをも服従させる。彼は、1638年バンテンの国王がスルタンの称号を許されたこと知り、メッカに使節を派遣して、スルタンとイスラームの指導者の称号が認められる。 ジャワ島中・東部の港市は米の輸出によって利益をあげていたが、その主要な輸出先はムラカのポルトガル人とバタヴィアのオランダ東インド会社であった。スルタン・アグンは、自らの輸出を有利にしようとして、港市支配を強化する。1628年と1629年の2回にわたってバタヴィアを包囲し、陥落 |

|

| インドネシアの切手、2006 |

このオランダの勝利は、すでにみたように同年のポルトガルのアチェ王国に対する勝利とともに、東南アジアの国々にヨーロッパ人の威力を知らしめるものとなった。

ススフナン・アマンクラット1世(在位1646-77)は、マタラムに服従している領主たちを首都に集住させ、同時に国王の役人を彼らの領土に派遣し、徴税させた。また、内陸部の住民が海岸地帯に移住することを禁止した。1646年、オランダ東インド会社との関係を改善して、それが米を輸出することを認める。その一方で、ジャワ人の海外渡航を禁止したりして、オランダ東インド会社と一手交易を行うことで、海上交易の利益を独占しようとした。

「かれの最終目標」は、生田滋氏によれば、「海岸の港市における交易からあがる税収が全額そのまま宮廷にとどくようにすること、オランダ東インド会社がマタラムの属国であるというマタラム側の主張を会社に確認させ、ペルシア馬のような、かれ自身と宮廷の威光を高めるような貢物を納めさせること、そして国内で決定的に不足している通貨を調達するために、会社から銀や銅銭を入手することであった。こうした点から見ると、アマンクラット1世の政策は徳川幕府の政策と基本的には同じであった」とする(生田前同、p.366)。

しかし、アマンクラット1世の高圧的な支配は国内に強い緊張を生み、マドゥラ島の王族トゥルノジョヨが反乱を起し、マタラム国内は大混乱に陥る。それは、1677年オランダ東インド会社の介入を招くこととなり、マタラムの海岸地帯は実質的に会社の支配下におかれてしまう。

▼オランダ、マルク諸島の丁字の生産を規制▼

ヨーロッパ勢力の東南アジア島嶼部への進出は、肉豆蒄や丁字への産地に押し入って、直接交易することにあった。それに伴って、その産地や周辺であるマルク諸島、スラウェシ島(その南西にあるマカッサル)、カリマンタン島(ボルネオ、その北端にあるブルネイ)などに港市が築かれ、それらをめぐって紛争が起きる。

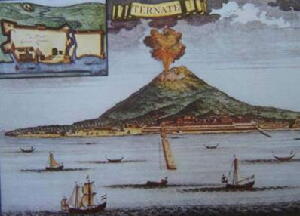

16世紀の後半に入ると、マルク諸島における交易は繁栄し、テルナテ、ティドーレ両王国は丁字を輸出してインド産の綿布、サゴ澱粉などを輸入するだけでなく、武器・弾薬を手に入れる。こうした交易で勢力を蓄えると、マルク諸島を越えてミンダナオ、イリアン、スラウェシ、ソロール島などを交易圏に引き入れ、また政治的な支配を及ばすようになる。

テルナテ王国は、ポルトガルを利用して勢力を拡大してきたが、その関係は1570年ハイルン王(在位1535-70)がポルトガル人に殺れると、一挙に悪化する。その跡を継いだバーブ・ウラー王(在位1570-83)はこれを恨み、1574年にテルナテ島からポルトガル人を追放する。ポルトガル人は、1578年にティドーレ島に要塞を建設して、丁字交易を継続する。それもオランダ人に追い立てられる。

1599年、最初のオランダの艦隊がテルナテに到達し、テルナテ王国と友好関係を結ぶ。17世紀初めポルトガルは追い出され、オランダ東インド会社は1605年にアンボン、1607年にテルナテに要塞を建設する。1606年以降、ティドーレ王国はスペイン人に与するようになる。

テルナテはオランダと組んだことで、マルク諸島で優位な立場を築くことができたが、オランダに丁字交易の特権を与えたため、従属する立場に追い込まれる。1652年には、オランダ東インド会社は丁字の生産を制限して利益をあげるようとして、支配下にない丁字の木を切り倒させ、それを監視のため艦隊を巡航させる。1663年、スペインが台湾鄭氏のマニラ攻撃を恐れてマルク諸島から撤退すると、テルナテやティドーレのオランダへの従属は決定的になる。

オランダがジャワ、マカッサルなどとの戦争を通じて、現地の商人が丁字交易に参加するのを徹底的に妨害するようになると、テルナテ、ティドーレ両王国は海上交易から利益がえられなくなり、次第にその勢力を失うことになった。

ヨーロッパ勢力の東南アジア島嶼部への進出は、肉豆蒄や丁字への産地に押し入って、直接交易することにあった。それに伴って、その産地や周辺であるマルク諸島、スラウェシ島(その南西にあるマカッサル)、カリマンタン島(ボルネオ、その北端にあるブルネイ)などに港市が築かれ、それらをめぐって紛争が起きる。

| マルク諸島にあっては、テルナテ、ティドーレなど5つの島々に、1460年頃から王国が形成される。それはジャワ島のイスラーム港市国家からイスラーム=ジャワ文化の影響を受けたことによる。そのなかでも、テルナテ島の王国が優勢で、丁字の生産量がもっとも多く、1キロメートルと離れていないティドーレ島の王国と対立していた。 ポルトガルは、1521/22年テルナテに要塞を建設し、丁字交易を独占しようとするが、それに挫折する。テルナテ王国とポルトガル人はとりあえず共存するが、その関係は安定したものではなかった。このマルク諸島には、中国人やポルトガルに加え、スペイン人、オランダ人、イングランド人もやってくる。そのあいで起きた抗争の一部はすでに述べたとおりである。 |

|

| 1700年代初期の挿絵 |

テルナテ王国は、ポルトガルを利用して勢力を拡大してきたが、その関係は1570年ハイルン王(在位1535-70)がポルトガル人に殺れると、一挙に悪化する。その跡を継いだバーブ・ウラー王(在位1570-83)はこれを恨み、1574年にテルナテ島からポルトガル人を追放する。ポルトガル人は、1578年にティドーレ島に要塞を建設して、丁字交易を継続する。それもオランダ人に追い立てられる。

1599年、最初のオランダの艦隊がテルナテに到達し、テルナテ王国と友好関係を結ぶ。17世紀初めポルトガルは追い出され、オランダ東インド会社は1605年にアンボン、1607年にテルナテに要塞を建設する。1606年以降、ティドーレ王国はスペイン人に与するようになる。

テルナテはオランダと組んだことで、マルク諸島で優位な立場を築くことができたが、オランダに丁字交易の特権を与えたため、従属する立場に追い込まれる。1652年には、オランダ東インド会社は丁字の生産を制限して利益をあげるようとして、支配下にない丁字の木を切り倒させ、それを監視のため艦隊を巡航させる。1663年、スペインが台湾鄭氏のマニラ攻撃を恐れてマルク諸島から撤退すると、テルナテやティドーレのオランダへの従属は決定的になる。

オランダがジャワ、マカッサルなどとの戦争を通じて、現地の商人が丁字交易に参加するのを徹底的に妨害するようになると、テルナテ、ティドーレ両王国は海上交易から利益がえられなくなり、次第にその勢力を失うことになった。

▼マカッサル王国の攻防、交易離散民となる▼

南スラウェシ半島は小王国に分かれ、南部にマカッサル族、中部と北部にブギス族が住んでいた。彼らは香料の採取だけでなく、稲作も行っていた。1530年頃から、前者はゴワ王国(マカッサル、現在のウジュン・パンダン)、後者はボネ王国(現在のワタムポネ)といった国家を建設する。ゴワ王国はボネ王国と戦って、これを服従させ、ブギス族を支配下におく。このゴワ王国はマカッサル王国と呼ばれ、16世紀末ごろスラウェシ島の最大勢力となる。

このゴワ王国が南スラウェシ半島の支配権を確立するのは、16世紀初めムラカがポルトガル人に占領されたため、イスラーム教徒の商人がポルトガル人が利用するジャワの北海岸を避けて、カリマンタン、スラウェシの南海岸を経由して、マルク諸島に向かうルートを採用するようになったからであった。

16世紀、このマカッサルはスラウェシ島の主要な港となり、米や奴隷の輸出によって発達を遂げる。16世紀中ばには、ゴワにはムラカ人の居留地がおかれ、ポルトガル人、ジャワ人、インド人、バンダ人の寄港地となる。マカッサルの港は、モルッカ諸島の香辛料交易のために、米その他を供給してきたジャワに取って代わり、魅力的な港になる。

マカッサルはイスラーム教ばかりでなく、軍事技術、造船術などを取り入れ、島嶼部において大砲やマスケット銃を装備した強力な軍隊を持つようになる。ゴワ王国は半島を統一すると、交易に進出するようになり、さらに海賊活動を展開するようになる。17世紀に入ると、ゴワ王国はスラウェシ、カリマンタンの南岸、スンパワ島、ロンボク島などを攻撃する。

17世紀、オランダが香辛料の独占を企てたため、マカッサルはムラカ人、ジャワ人、南インド人、ポルトガル人、イギリス人、デンマーク人、スペイン人などにとって重要な港になり、さらに1641年ポルトガル領ムラカがオランダ人に征服されると、ポルトガルの重要な拠点となる。ティドーレやアンボンの要塞を失ったポルトガル人は1605年、オランダ人は1607年にゴワに商館を設ける。それに続いて、イギリス、デンマーク、さらにフランスも進出してくる。

オランダ東インド会社は進出当初より、ヨーロッパ人の追放と自らの交易独占を要求していた。それを、ゴワ王国は「神は大地を創り人々に分け与えたが、海は万人のものでその航海を妨げるものは何もない」という名言をもって、拒否していた。この敵対関係に加え、マカッサルにおける現地人やヨーロッパ人の活動は、オランダにとって大きな脅威になっていた。

ここで遂にマカッサル戦争(1666-69)が起きる。1660年ブギス族の指導者アルン・パラッカがゴワ王国に対して反乱を起こしたのに付け込み、オランダ東インド会社は彼を亡命者としてバタヴィアで庇護し、1666年ブギス族と同盟を結んでゴワを攻撃する。それに対して、ゴワ王国のスルタン・ハサヌッディン(在位1653-69)は死闘を繰り返す。1668-69年、マカッサルはオランダとの戦闘を再開するが撃退される。ただ、その戦闘はオランダ東インド会社史上もっとも激しかったとされる。ここにゴワ王国は崩壊する。

オランダ東インド会社は、すべてのヨーロッパ人やムラカ人をマカッサルから追放し、マカッサル人の交易も制限し、モルッカ諸島の香辛料の交易をほぼ完全に管理のもとにおく。それでも中国商人やイスラーム商人、ムラユ商人は交易を続けようとする。

マカッサル人たちは、オランダ東インド会社の干渉を受けないマレー半島やアユタヤなど港市に、海民と呼ばれる交易離散民となって分散し、商人、傭兵、海賊として活躍するようになる。そのなかでも、1710年代にリアウ王国などで勢力を拡大し、その副王を出して周辺海域での実権を握るまでになる。また、彼らはジョホール王国を初めとする各地で、傭兵としても活動する。ジョホール王国においては、マレー半島のスランゴール地方に土地を与えられて定住して、小国家を作っている。

東南アジア島嶼部の北部にあるボルネオ島のブルネイは、10世紀には中国の宋に渤泥として朝貢していたように古くからある国であり、フィリピン諸島と交易を行っていた。16世紀になって王国として発展する。ムラカがポルトガルに占領されると、イスラーム教徒の商人が離散してきて、港市となる。1526年以降、ポルトガル人がムラカからマルク諸島に向かう寄港地あるいは中継地として利用するようになる。

マゼラン(1480?-1521)は、このブルネイに1521年に訪れた後、セブ島で死ぬこととなる。1564年、ミゲル・ロペス・デ・レガスピの船隊はフィリピン群島でブルネイの船と交戦して、フィリピン海域の支配権を争う。1581年までにフィリピンからブルネイの勢力を追い出すが、それを植民地とすることはできなかった。その後も、ブルネイは独立を保つが、マカッサルの台頭によって、そのマルク諸島に向かう寄港地あるいは中継地としての役割は終わる。

南スラウェシ半島は小王国に分かれ、南部にマカッサル族、中部と北部にブギス族が住んでいた。彼らは香料の採取だけでなく、稲作も行っていた。1530年頃から、前者はゴワ王国(マカッサル、現在のウジュン・パンダン)、後者はボネ王国(現在のワタムポネ)といった国家を建設する。ゴワ王国はボネ王国と戦って、これを服従させ、ブギス族を支配下におく。このゴワ王国はマカッサル王国と呼ばれ、16世紀末ごろスラウェシ島の最大勢力となる。

このゴワ王国が南スラウェシ半島の支配権を確立するのは、16世紀初めムラカがポルトガル人に占領されたため、イスラーム教徒の商人がポルトガル人が利用するジャワの北海岸を避けて、カリマンタン、スラウェシの南海岸を経由して、マルク諸島に向かうルートを採用するようになったからであった。

16世紀、このマカッサルはスラウェシ島の主要な港となり、米や奴隷の輸出によって発達を遂げる。16世紀中ばには、ゴワにはムラカ人の居留地がおかれ、ポルトガル人、ジャワ人、インド人、バンダ人の寄港地となる。マカッサルの港は、モルッカ諸島の香辛料交易のために、米その他を供給してきたジャワに取って代わり、魅力的な港になる。

マカッサルはイスラーム教ばかりでなく、軍事技術、造船術などを取り入れ、島嶼部において大砲やマスケット銃を装備した強力な軍隊を持つようになる。ゴワ王国は半島を統一すると、交易に進出するようになり、さらに海賊活動を展開するようになる。17世紀に入ると、ゴワ王国はスラウェシ、カリマンタンの南岸、スンパワ島、ロンボク島などを攻撃する。

17世紀、オランダが香辛料の独占を企てたため、マカッサルはムラカ人、ジャワ人、南インド人、ポルトガル人、イギリス人、デンマーク人、スペイン人などにとって重要な港になり、さらに1641年ポルトガル領ムラカがオランダ人に征服されると、ポルトガルの重要な拠点となる。ティドーレやアンボンの要塞を失ったポルトガル人は1605年、オランダ人は1607年にゴワに商館を設ける。それに続いて、イギリス、デンマーク、さらにフランスも進出してくる。

オランダ東インド会社は進出当初より、ヨーロッパ人の追放と自らの交易独占を要求していた。それを、ゴワ王国は「神は大地を創り人々に分け与えたが、海は万人のものでその航海を妨げるものは何もない」という名言をもって、拒否していた。この敵対関係に加え、マカッサルにおける現地人やヨーロッパ人の活動は、オランダにとって大きな脅威になっていた。

ここで遂にマカッサル戦争(1666-69)が起きる。1660年ブギス族の指導者アルン・パラッカがゴワ王国に対して反乱を起こしたのに付け込み、オランダ東インド会社は彼を亡命者としてバタヴィアで庇護し、1666年ブギス族と同盟を結んでゴワを攻撃する。それに対して、ゴワ王国のスルタン・ハサヌッディン(在位1653-69)は死闘を繰り返す。1668-69年、マカッサルはオランダとの戦闘を再開するが撃退される。ただ、その戦闘はオランダ東インド会社史上もっとも激しかったとされる。ここにゴワ王国は崩壊する。

オランダ東インド会社は、すべてのヨーロッパ人やムラカ人をマカッサルから追放し、マカッサル人の交易も制限し、モルッカ諸島の香辛料の交易をほぼ完全に管理のもとにおく。それでも中国商人やイスラーム商人、ムラユ商人は交易を続けようとする。

マカッサル人たちは、オランダ東インド会社の干渉を受けないマレー半島やアユタヤなど港市に、海民と呼ばれる交易離散民となって分散し、商人、傭兵、海賊として活躍するようになる。そのなかでも、1710年代にリアウ王国などで勢力を拡大し、その副王を出して周辺海域での実権を握るまでになる。また、彼らはジョホール王国を初めとする各地で、傭兵としても活動する。ジョホール王国においては、マレー半島のスランゴール地方に土地を与えられて定住して、小国家を作っている。

東南アジア島嶼部の北部にあるボルネオ島のブルネイは、10世紀には中国の宋に渤泥として朝貢していたように古くからある国であり、フィリピン諸島と交易を行っていた。16世紀になって王国として発展する。ムラカがポルトガルに占領されると、イスラーム教徒の商人が離散してきて、港市となる。1526年以降、ポルトガル人がムラカからマルク諸島に向かう寄港地あるいは中継地として利用するようになる。

マゼラン(1480?-1521)は、このブルネイに1521年に訪れた後、セブ島で死ぬこととなる。1564年、ミゲル・ロペス・デ・レガスピの船隊はフィリピン群島でブルネイの船と交戦して、フィリピン海域の支配権を争う。1581年までにフィリピンからブルネイの勢力を追い出すが、それを植民地とすることはできなかった。その後も、ブルネイは独立を保つが、マカッサルの台頭によって、そのマルク諸島に向かう寄港地あるいは中継地としての役割は終わる。

▼ポルトガルはマカオ、スペインはマニラに拠点▼

南シナ海・東シナ海交易圏では、中国の明の海禁政策をものともしない倭寇―中国人を中心とした密交易人たちが、1526年浙江省寧波の双嶼島に交易基地を建設し、活動していた。中国はボルトガルを朝貢国と認めず、ポルトガル船の入港を許さなかったため、ポルトガル人も双嶼島に進出して密交易を行うようになる。

その一環として、倭寇の首領であった王直の船に便乗したポルトガル人が、1543年に種子島に漂着することとなる。それにより、日本との交易情報をえたポルトガル人は、九州などの港に入港するようになる。1580年、キリシタン大名の大村純忠が長崎港とその周辺の地域を、1549年に来日したフランシスコ・ザビエルが所属するイエズス会に寄進したことで、平戸や長崎はポルトガル船の主たる寄港地となる。1580年にはイギリス船が、また1584年にはスペイン船が、平戸に来航する。

中国の現地官憲は、1557年ポルトガルが海賊の鎮圧行動に協力したとして、彼らのマカオ居住を黙認する。マカオはポルトガル人の日本向けの基地となる。中国の明は、1567年海禁令を緩和するが、日本には適用しない。そのもとで、ポルトガル人は日明交易を肩代わりして、それをむしろ拡大させ、大きな利益をあげることとなる。

1494年、ポルトガルとスペインはトルデシリヤス条約が結び、世界の勢力範囲を線引きする。スペインは、その条約を越えて丁字や肉豆蒄を入手しようとして、1519年に西回りでマルク諸島に向け、艦隊を出発させる。その艦隊はポルトガル人のフエルナン・デ・マガリヤンイス(通称、マゼラン)に指揮されており、マゼラン海峡を回り、太平洋を横断して、1521年にフィリピン群島に到達する。

ポルトガルは、マゼランの艦隊が立ち去った直後、テルナテ島に到着して要塞の建設を開始する。これにより、ポルトガルとスペインのマルク諸島をめぐって、現地紛争が起きる。1529年、サラゴサ条約が締結され、スペインは35万クルサドを受け取って、マルク諸島の権利を放棄する。それによって、ポルトガルは17世紀初めのオランダ進出まで、マルク諸島の交易をヨーロッパ人として独り占めする。

スペインはサラゴサ条約を結んだが、マルク諸島に関心を失ったわけではなかった。1542年、ルイ・ロペス・デ・ヴィリヤロボスの艦隊が派遣され、レイテ島あるいはボホル島をフィリピナ島と命名する。1564年、ミゲル・ロペス・デ・レガスピの艦隊がメキシコからフィリピン群島に派遣される。翌年、アンドレス・デ・ウルダネタが、フィリピン群島から日本近海まで北上し、偏西風を利用してメキシコにもどる。これによって、太平洋航路が発見されたことになり、スペインのフィリピン支配が可能になっていく。

他方、レガスピはフィリピンにとどまり、1565年セブやパナイを占領し、1571年マニラを征服して、ここに総督府を設け、初代総督(在任1565-72)となる。フィリピン群島では、ミンダナオ以外はイスラーム教が伝わっておらず、スペイン総督府はキリスト教の布教に努める。

こうして、フィリピンはスペインのインディアスの最西端の植民地となり、東南アジアとは異なって新大陸との結びついて、中国、日本、そしてマルク諸島に進出するための中継拠点になる。マニラとマカオは南シナ海をはさんで、ヨーロッパの二大勢力が向きあう交易拠点になったが、スペインはポルトガルとは違って、マルク諸島などの香料交易よりも、中国との交易に重点を置く。それにともなって、マニラは他の東南アジアの港市とは違って、アメリカ大陸との中継港となって賑わうこととなる。

スペインは、メキシコ産やペルー・ポトシ産の銀をマニラに運び、これを中国に輸出して生糸や絹織物、陶磁器、工芸品など、中国の産物を入手しようとした。マニラには、すぐさま中国人商人が進出し、中国人町を作る。マニラと中国との交易は中国船によって行われ、マニラとメキシコのアカプルコとの交易はガレオン船によって行われた(ガレオン交易)。

なお、マニラにとって日本は、銀の輸出国であると同時に生糸や絹織物などの輸入国であり、いわば交易上のライヴァルであったが、その日本進出の主たる目的はキリスト教の布教にあった。

南シナ海・東シナ海交易圏では、中国の明の海禁政策をものともしない倭寇―中国人を中心とした密交易人たちが、1526年浙江省寧波の双嶼島に交易基地を建設し、活動していた。中国はボルトガルを朝貢国と認めず、ポルトガル船の入港を許さなかったため、ポルトガル人も双嶼島に進出して密交易を行うようになる。

その一環として、倭寇の首領であった王直の船に便乗したポルトガル人が、1543年に種子島に漂着することとなる。それにより、日本との交易情報をえたポルトガル人は、九州などの港に入港するようになる。1580年、キリシタン大名の大村純忠が長崎港とその周辺の地域を、1549年に来日したフランシスコ・ザビエルが所属するイエズス会に寄進したことで、平戸や長崎はポルトガル船の主たる寄港地となる。1580年にはイギリス船が、また1584年にはスペイン船が、平戸に来航する。

中国の現地官憲は、1557年ポルトガルが海賊の鎮圧行動に協力したとして、彼らのマカオ居住を黙認する。マカオはポルトガル人の日本向けの基地となる。中国の明は、1567年海禁令を緩和するが、日本には適用しない。そのもとで、ポルトガル人は日明交易を肩代わりして、それをむしろ拡大させ、大きな利益をあげることとなる。

1494年、ポルトガルとスペインはトルデシリヤス条約が結び、世界の勢力範囲を線引きする。スペインは、その条約を越えて丁字や肉豆蒄を入手しようとして、1519年に西回りでマルク諸島に向け、艦隊を出発させる。その艦隊はポルトガル人のフエルナン・デ・マガリヤンイス(通称、マゼラン)に指揮されており、マゼラン海峡を回り、太平洋を横断して、1521年にフィリピン群島に到達する。

ポルトガルは、マゼランの艦隊が立ち去った直後、テルナテ島に到着して要塞の建設を開始する。これにより、ポルトガルとスペインのマルク諸島をめぐって、現地紛争が起きる。1529年、サラゴサ条約が締結され、スペインは35万クルサドを受け取って、マルク諸島の権利を放棄する。それによって、ポルトガルは17世紀初めのオランダ進出まで、マルク諸島の交易をヨーロッパ人として独り占めする。

スペインはサラゴサ条約を結んだが、マルク諸島に関心を失ったわけではなかった。1542年、ルイ・ロペス・デ・ヴィリヤロボスの艦隊が派遣され、レイテ島あるいはボホル島をフィリピナ島と命名する。1564年、ミゲル・ロペス・デ・レガスピの艦隊がメキシコからフィリピン群島に派遣される。翌年、アンドレス・デ・ウルダネタが、フィリピン群島から日本近海まで北上し、偏西風を利用してメキシコにもどる。これによって、太平洋航路が発見されたことになり、スペインのフィリピン支配が可能になっていく。

他方、レガスピはフィリピンにとどまり、1565年セブやパナイを占領し、1571年マニラを征服して、ここに総督府を設け、初代総督(在任1565-72)となる。フィリピン群島では、ミンダナオ以外はイスラーム教が伝わっておらず、スペイン総督府はキリスト教の布教に努める。

こうして、フィリピンはスペインのインディアスの最西端の植民地となり、東南アジアとは異なって新大陸との結びついて、中国、日本、そしてマルク諸島に進出するための中継拠点になる。マニラとマカオは南シナ海をはさんで、ヨーロッパの二大勢力が向きあう交易拠点になったが、スペインはポルトガルとは違って、マルク諸島などの香料交易よりも、中国との交易に重点を置く。それにともなって、マニラは他の東南アジアの港市とは違って、アメリカ大陸との中継港となって賑わうこととなる。

スペインは、メキシコ産やペルー・ポトシ産の銀をマニラに運び、これを中国に輸出して生糸や絹織物、陶磁器、工芸品など、中国の産物を入手しようとした。マニラには、すぐさま中国人商人が進出し、中国人町を作る。マニラと中国との交易は中国船によって行われ、マニラとメキシコのアカプルコとの交易はガレオン船によって行われた(ガレオン交易)。

なお、マニラにとって日本は、銀の輸出国であると同時に生糸や絹織物などの輸入国であり、いわば交易上のライヴァルであったが、その日本進出の主たる目的はキリスト教の布教にあった。

▼朱印船の南シナ海・東シナ海への参入▼

日本では、1573年室町幕府が滅亡し、戦国時代も終盤に入る。豊臣秀吉は政権を獲得すると、海上交易の掌握とその奨励に乗り出す。しかし、1587年に九州を平定すると、キリスト教の布教と奴隷や穀物の輸出を禁止する。しかしポルトガル船の来航そのものは禁止しない。これら措置は交易と布教とを切り離し、前者を独占しようとしたものであった。

彼は、1592-96年(文禄の役)と1597-98年(慶長の役)に朝鮮半島を侵略するが、惨めな結果と終わる。日本軍は、ポルトガル船から鉛や硝石といった軍需品を供給され、日本軍はその代価として多数の朝鮮人捕虜を売り払う。

1597年、ハウトマンの艦隊の帰国後に設立された会社の1つである、ロッテルダム会社が派遣した5隻の艦隊が、1598年にマゼラン海峡経由でアジアに向かう。その艦隊はマゼラン海峡の手前でばらばらになり、リーフデ号1隻だけが太平洋を横断して、1600年に豊後の臼杵に漂着する。生存者は24人で、うち6人が上陸直後に死亡する。

徳川家康は、1605年帰国するリーフデ号の船長ヤコブ・クワルケナックなどに託して、ネーデルラント共和国統領マウリッツ(在位1587-1625)に書簡を送り、交易船の派遣を要請する。これに応じて、1609年最初のオランダ艦隊が平戸に来航し、商館を開設する。イギリス東インド会社も日本への進出を計画し、1613年にジョン・セーリスの艦隊が平戸に来航して、商館を開設する。

生田滋氏は、徳川家康は秀吉と同じように政経分離の政策を進めたとし、「外国が日本の内政に干渉するような事態が起こることを防ぐのに細心の注意を払った。その一方で、かれは交易を促進させるような政策をとり、1601年にはそのためもあって金貨、銀貨の鋳造を開始した。文禄・慶長の役によって、日本に来航する中国船の数が減少し、中国からの商品の輸入が減少した。その一方で国内で平和が確立し、生活が向上したことによって、中国産の生糸、絹織物、陶磁器に対する需要が高まり、しかも金銀の増産によってそれらの商品を十分に輸入することができるようになった。こうして日本人、日本船の海外進出が始まった」(生田前同、p.342)。

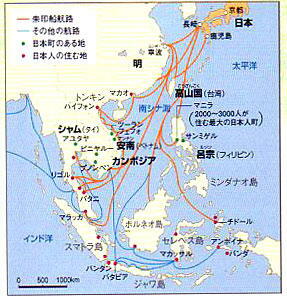

1601年朱印船が始まる。江戸幕府は、1604年より朱印状という渡航許可証または船籍証明証を下付した船に限って、海外渡航を認めるという、厳格な管理交易制度を実施する。家康はこの制度を始めるにあたって、フィリピンのマニラ総督、安南国王、カンボジア国王に対して親書を送り、朱印状を携帯する船に対する保護を依頼したこともあって、朱印状は「皇帝のパス」として敬意が払われた。朱印船は1632年から奉書船に切り替わるが、1635年に終わる。

朱印船が、朱印状に記載された渡航先に渡航したとは限らないが、その記載あるいは実際の渡航先のほとんどは南シナ海・東シナ海交易圏にある港市であった。1604年から1635年までの32年間に、356通の朱印状が発行されたが、その渡航先は東南アジアの19の国、地方あるいは港市であった。そのうち、交址(コウチ)71通、暹羅(シャム)55通、呂宋(ルソン)54通、柬埔寨(カンボジア)44通、東京(トンキン)37通、高砂(台湾をいう)36通と多い。最頻発の1609年には6隻がアユタヤ向けであった。1604年には、アユタヤ居留の日本人に、3通のいわば帰航朱印状が与られている。

朱印状は、角倉了以、茶屋四郎次郎、末吉孫左衛門、末次平蔵、船本弥七郎、木屋弥右衛門といった交易人や西国大名、李旦、ヤン・ヨーステン、ウィリアム・アダムスといった中国人やイギリス人、オランダ人にも下付された。彼らは10通以上の下付を受けている。日本人の朱印船は日本製のものが多かったようであるが、暹羅や呂宋製もあった。その大きさは500トン以上の大型で、その型式は中欧折衷型であった。その乗組員は200人ほどで、中国人やヨーロッパ人を船員の幹部として雇い、また内外の商人たちも乗船していた。

朱印船の主な渡航先であったアユタヤから持ち帰ったものは、主として鹿皮(陣羽織、火事装束、足袋、鉄砲の袋などの材料)と鮫皮(刀の柄や鞘などの材料)、蘇芳であった。アユタヤの日本への鹿皮輸出量は30万枚にも及び、シャムの鹿が絶滅の危機に瀕したとされる。

朱印船は、南シナ海・東シナ海の産品ばかりでなく、それら港市に渡航してきた中国船とも交易して、銀を支払手段として、中国産の生糸、絹織物、陶磁器などをはじめ、中国南部や台湾の砂糖(17世紀後半、年2100トン)も入手するようなった。

朱印船時代は近代以前における日本の大交易時代であった。その初めからポルトガル船追放まで(1604-39年)の期間、日本の輸入額は70万貫目、輸出額は銀換算で2583トン(うち銀2066トン)だったという、外国人による推計があるという。その期間、朱印船輸入42.3、輸出40.9、ポルトガル船30.7、31.5、中国船16.2、16.6、オランダ船10.8、11.0、各パーセントというシェアとなっている。朱印船のシェアの高さは、外国船が入港の制限や海賊の妨害を受けていたことで、その活躍の余地が与えられた結果とされる(永積洋子著『朱印船』、p235、吉川弘文館、2001)。

明の対日交易制限のもとでの、朱印船の第三国における中国産品の入手を「出会交易」あるいは「迂回交易」と呼ぶ向きがある。しかし、朱印船はそうした交易を目的にして渡航したわけではなく、また南シナ海では鹿皮や鮫皮、蘇芳(蘇木)が主たる買付品としたのであるから、そうした言葉遣いは誇大といえる。

▼日本との交易をめぐるオランダと鄭氏の攻防▼

オランダやイギリスの東インド会社の日本進出は、日本と中国などの国々との中継交易で利益をあげ、スペインやポルトガルに打撃を与えることにあった。この両社は、日本人を傭兵として雇用し、東南アジアの商館、要塞の守備兵として使用していた。

ネーデルラント共和国は、スペインが結んでいた休戦条約が1621年に失効すると、マカオを占領しようとするが、ポルトガル人に撃退される。オランダ東インド会社はマカオをあきらめて、澎湖島に基地を建設しようとするが、それがはたせず、やむをえず台湾のシャムオワン(台南市のすぐ北の安平)に要塞を建設する。そこをゼーランディア城と命名して、日本と中国との中継交易の基地として利用する。その上で、台湾に鹿皮、砂糖、樟脳といった、日本向けの商品の生産をし向ける。

オランダは、東南アジア進出直後はジャワ海やバンダ海を掌握するにとどまり、ポルトガルやスペインの基地を奪うことができなかった。また、オランダはポルトガルやスペインと違ってアメリカ産の銀を持っておらず、アジア交易における支払手段である銀を、日本との交易を通じて獲得することが必至となっていた。徳川幕府は、1612年からキリスト教徒の弾圧を開始していたが、オランダ東インド会社はそれを利用して、ポルトガル船の排除と朱印船の廃止に誘導する。

徳川幕府は、オランダ船と中国船だけにたよっても、必要な生糸や綿織物などを調達できることを確かめたうえで、1635年朱印船の制度の廃止と日本人の海外渡航の禁止を決め、さらに後年ポルトガル船の来航を禁止する。

この鎖国令はオランダ東インド会社にとって、ポルトガルを駆逐し、かつ東南アジアにおける日本人との競争がなくなり、日本との交易を独占することになったことを意味した。この瑞兆を祝って、バタヴィアの総督府では、大宴会が催されたという。他方、ジャワ海や南シナ海にあった日本人と日本人町は本国との連絡を絶たれ、本国から来航する人がいなくなったため、現地の社会に吸収され姿を消してしまう。

中国の明は、李白成の乱によって、1644年に滅ぶ。1616年、中国東北地方から興った満州族が後金(1636年から清)を建てる。その順治帝(在位1643-61)の軍隊が北京に入城して、中国を統治しはじめる。清軍は南下するが、華中、華南では、その支配に抵抗が続く。1646年、厦門(アモイ)も陥落するが、鄭成功(1624-62、国姓爺とも呼ばれる)をリーダーとする鄭氏勢力の抵抗に遭う。

李旦(? - 1625)は倭寇の王直の配下であったが、マニラで中国人の頭目になっていた。その後、平戸を根拠として、徳川幕府が発行する朱印状を入手するなどして、日本と中国や東南アジアとの交易に携わる。その勢力を鄭芝龍(1604-61)が継承すると、東シナ海で海賊行動を展開し、1620年代ジャンク3隻、配下100人にすぎなかったが、次々と海上勢力を吸収して、1655年には軍艦2000隻、兵士10万人を数えるまでになったとされる。

1628年廈門を占領すると、明朝は鄭芝龍を沿岸警備の役職に就けて懐柔するが、それはかれらに東シナ海の制海権を委ねることでしかなかった。中国船は、鄭芝龍に銀2000両を納めて、「照牌」という証明書を受け取らなければ航海できなくなった。鄭氏勢力は海上権力者として、中国、日本、そしてオランダの権力に対抗できるまでになった。1624年台湾に入り込んでいたオランダも、中国から台湾への交易は鄭氏勢力の独占に委ねざるをえなくなる。

鄭芝龍は、明朝を自滅させた清朝に帰順するが、かれと日本人女性との間に生まれた鄭成功は「抗清復明の戦い」を続ける。かれは、オランダ東インド会社の台湾ゼーランディア城に目をつけ、1660年に攻撃する。オランダ人もよく防戦したがバタヴィアからの援軍がなく、1661年に降伏、退去する。鄭成功は台湾占領の直後の1662年、37歳の若さで急死する。鄭氏勢力は、オランダに代わって台湾に支配することになる。

台湾鄭氏が日本、東南アジア、中国との三角交易に依存していたので、清は遷界令という鎖国令を出して、その経済的な基盤を奪おうとするが、鄭氏政権を倒すことはできなかった。清は、ようやく1683年になってオランダの力を借りながら、鄭氏政権の内紛に乗じて台湾を攻撃し、それを滅ぼす。翌年、遷界令は撤廃され、それまで禁止されていた広州などにおける外国との交易も許可され、イギリスそしてオランダの東インド会社が広州に進出する。それによりポルトガルの中国交易における独占的な地位がなくなる。

日本では、1573年室町幕府が滅亡し、戦国時代も終盤に入る。豊臣秀吉は政権を獲得すると、海上交易の掌握とその奨励に乗り出す。しかし、1587年に九州を平定すると、キリスト教の布教と奴隷や穀物の輸出を禁止する。しかしポルトガル船の来航そのものは禁止しない。これら措置は交易と布教とを切り離し、前者を独占しようとしたものであった。

彼は、1592-96年(文禄の役)と1597-98年(慶長の役)に朝鮮半島を侵略するが、惨めな結果と終わる。日本軍は、ポルトガル船から鉛や硝石といった軍需品を供給され、日本軍はその代価として多数の朝鮮人捕虜を売り払う。

1597年、ハウトマンの艦隊の帰国後に設立された会社の1つである、ロッテルダム会社が派遣した5隻の艦隊が、1598年にマゼラン海峡経由でアジアに向かう。その艦隊はマゼラン海峡の手前でばらばらになり、リーフデ号1隻だけが太平洋を横断して、1600年に豊後の臼杵に漂着する。生存者は24人で、うち6人が上陸直後に死亡する。

徳川家康は、1605年帰国するリーフデ号の船長ヤコブ・クワルケナックなどに託して、ネーデルラント共和国統領マウリッツ(在位1587-1625)に書簡を送り、交易船の派遣を要請する。これに応じて、1609年最初のオランダ艦隊が平戸に来航し、商館を開設する。イギリス東インド会社も日本への進出を計画し、1613年にジョン・セーリスの艦隊が平戸に来航して、商館を開設する。

生田滋氏は、徳川家康は秀吉と同じように政経分離の政策を進めたとし、「外国が日本の内政に干渉するような事態が起こることを防ぐのに細心の注意を払った。その一方で、かれは交易を促進させるような政策をとり、1601年にはそのためもあって金貨、銀貨の鋳造を開始した。文禄・慶長の役によって、日本に来航する中国船の数が減少し、中国からの商品の輸入が減少した。その一方で国内で平和が確立し、生活が向上したことによって、中国産の生糸、絹織物、陶磁器に対する需要が高まり、しかも金銀の増産によってそれらの商品を十分に輸入することができるようになった。こうして日本人、日本船の海外進出が始まった」(生田前同、p.342)。

1601年朱印船が始まる。江戸幕府は、1604年より朱印状という渡航許可証または船籍証明証を下付した船に限って、海外渡航を認めるという、厳格な管理交易制度を実施する。家康はこの制度を始めるにあたって、フィリピンのマニラ総督、安南国王、カンボジア国王に対して親書を送り、朱印状を携帯する船に対する保護を依頼したこともあって、朱印状は「皇帝のパス」として敬意が払われた。朱印船は1632年から奉書船に切り替わるが、1635年に終わる。

朱印船が、朱印状に記載された渡航先に渡航したとは限らないが、その記載あるいは実際の渡航先のほとんどは南シナ海・東シナ海交易圏にある港市であった。1604年から1635年までの32年間に、356通の朱印状が発行されたが、その渡航先は東南アジアの19の国、地方あるいは港市であった。そのうち、交址(コウチ)71通、暹羅(シャム)55通、呂宋(ルソン)54通、柬埔寨(カンボジア)44通、東京(トンキン)37通、高砂(台湾をいう)36通と多い。最頻発の1609年には6隻がアユタヤ向けであった。1604年には、アユタヤ居留の日本人に、3通のいわば帰航朱印状が与られている。

|

|

| 所載:『日本人の歴史教科書』、自由社、2009 |

1634、船の科学館(東京)蔵 |

朱印船の主な渡航先であったアユタヤから持ち帰ったものは、主として鹿皮(陣羽織、火事装束、足袋、鉄砲の袋などの材料)と鮫皮(刀の柄や鞘などの材料)、蘇芳であった。アユタヤの日本への鹿皮輸出量は30万枚にも及び、シャムの鹿が絶滅の危機に瀕したとされる。

朱印船は、南シナ海・東シナ海の産品ばかりでなく、それら港市に渡航してきた中国船とも交易して、銀を支払手段として、中国産の生糸、絹織物、陶磁器などをはじめ、中国南部や台湾の砂糖(17世紀後半、年2100トン)も入手するようなった。

朱印船時代は近代以前における日本の大交易時代であった。その初めからポルトガル船追放まで(1604-39年)の期間、日本の輸入額は70万貫目、輸出額は銀換算で2583トン(うち銀2066トン)だったという、外国人による推計があるという。その期間、朱印船輸入42.3、輸出40.9、ポルトガル船30.7、31.5、中国船16.2、16.6、オランダ船10.8、11.0、各パーセントというシェアとなっている。朱印船のシェアの高さは、外国船が入港の制限や海賊の妨害を受けていたことで、その活躍の余地が与えられた結果とされる(永積洋子著『朱印船』、p235、吉川弘文館、2001)。

明の対日交易制限のもとでの、朱印船の第三国における中国産品の入手を「出会交易」あるいは「迂回交易」と呼ぶ向きがある。しかし、朱印船はそうした交易を目的にして渡航したわけではなく、また南シナ海では鹿皮や鮫皮、蘇芳(蘇木)が主たる買付品としたのであるから、そうした言葉遣いは誇大といえる。

|

|

| |

|

オランダやイギリスの東インド会社の日本進出は、日本と中国などの国々との中継交易で利益をあげ、スペインやポルトガルに打撃を与えることにあった。この両社は、日本人を傭兵として雇用し、東南アジアの商館、要塞の守備兵として使用していた。

ネーデルラント共和国は、スペインが結んでいた休戦条約が1621年に失効すると、マカオを占領しようとするが、ポルトガル人に撃退される。オランダ東インド会社はマカオをあきらめて、澎湖島に基地を建設しようとするが、それがはたせず、やむをえず台湾のシャムオワン(台南市のすぐ北の安平)に要塞を建設する。そこをゼーランディア城と命名して、日本と中国との中継交易の基地として利用する。その上で、台湾に鹿皮、砂糖、樟脳といった、日本向けの商品の生産をし向ける。

オランダは、東南アジア進出直後はジャワ海やバンダ海を掌握するにとどまり、ポルトガルやスペインの基地を奪うことができなかった。また、オランダはポルトガルやスペインと違ってアメリカ産の銀を持っておらず、アジア交易における支払手段である銀を、日本との交易を通じて獲得することが必至となっていた。徳川幕府は、1612年からキリスト教徒の弾圧を開始していたが、オランダ東インド会社はそれを利用して、ポルトガル船の排除と朱印船の廃止に誘導する。

徳川幕府は、オランダ船と中国船だけにたよっても、必要な生糸や綿織物などを調達できることを確かめたうえで、1635年朱印船の制度の廃止と日本人の海外渡航の禁止を決め、さらに後年ポルトガル船の来航を禁止する。

この鎖国令はオランダ東インド会社にとって、ポルトガルを駆逐し、かつ東南アジアにおける日本人との競争がなくなり、日本との交易を独占することになったことを意味した。この瑞兆を祝って、バタヴィアの総督府では、大宴会が催されたという。他方、ジャワ海や南シナ海にあった日本人と日本人町は本国との連絡を絶たれ、本国から来航する人がいなくなったため、現地の社会に吸収され姿を消してしまう。

中国の明は、李白成の乱によって、1644年に滅ぶ。1616年、中国東北地方から興った満州族が後金(1636年から清)を建てる。その順治帝(在位1643-61)の軍隊が北京に入城して、中国を統治しはじめる。清軍は南下するが、華中、華南では、その支配に抵抗が続く。1646年、厦門(アモイ)も陥落するが、鄭成功(1624-62、国姓爺とも呼ばれる)をリーダーとする鄭氏勢力の抵抗に遭う。

李旦(? - 1625)は倭寇の王直の配下であったが、マニラで中国人の頭目になっていた。その後、平戸を根拠として、徳川幕府が発行する朱印状を入手するなどして、日本と中国や東南アジアとの交易に携わる。その勢力を鄭芝龍(1604-61)が継承すると、東シナ海で海賊行動を展開し、1620年代ジャンク3隻、配下100人にすぎなかったが、次々と海上勢力を吸収して、1655年には軍艦2000隻、兵士10万人を数えるまでになったとされる。

1628年廈門を占領すると、明朝は鄭芝龍を沿岸警備の役職に就けて懐柔するが、それはかれらに東シナ海の制海権を委ねることでしかなかった。中国船は、鄭芝龍に銀2000両を納めて、「照牌」という証明書を受け取らなければ航海できなくなった。鄭氏勢力は海上権力者として、中国、日本、そしてオランダの権力に対抗できるまでになった。1624年台湾に入り込んでいたオランダも、中国から台湾への交易は鄭氏勢力の独占に委ねざるをえなくなる。

鄭芝龍は、明朝を自滅させた清朝に帰順するが、かれと日本人女性との間に生まれた鄭成功は「抗清復明の戦い」を続ける。かれは、オランダ東インド会社の台湾ゼーランディア城に目をつけ、1660年に攻撃する。オランダ人もよく防戦したがバタヴィアからの援軍がなく、1661年に降伏、退去する。鄭成功は台湾占領の直後の1662年、37歳の若さで急死する。鄭氏勢力は、オランダに代わって台湾に支配することになる。

台湾鄭氏が日本、東南アジア、中国との三角交易に依存していたので、清は遷界令という鎖国令を出して、その経済的な基盤を奪おうとするが、鄭氏政権を倒すことはできなかった。清は、ようやく1683年になってオランダの力を借りながら、鄭氏政権の内紛に乗じて台湾を攻撃し、それを滅ぼす。翌年、遷界令は撤廃され、それまで禁止されていた広州などにおける外国との交易も許可され、イギリスそしてオランダの東インド会社が広州に進出する。それによりポルトガルの中国交易における独占的な地位がなくなる。