���������l�J�����C�X�A���{����������

�@���C�X�E�f�E�J�����C�X�i1525?-80�j�́A�|���g�K���́u��q�C����v��������삯��������̎������̂��グ���w�E�Y�E���W�A�_�X�i���[�X�X�̖��̂����j�x�Ƃ����A���E�Ɍւ鏖���������������l�ł���

�@�S�A�ŏ�����D�́A�����ɗA�o���鏤�i�ڂ���}���J�i�}���b�J�j�C����ʂ��ē�V�i�C�ɓ��褊C�쓇�ɒ����A�U�r�G�����v������쓇�i�T���V���A���j��ʉ߂��āA�}�J�I�ɓ������顂����q�C�́w�E�Y�E���W�A�_�X�x��]�̂ɉ̂��Ă���B���̃}�J�I�Łw�E�Y�E���W�A�_�X�x������������ �@1558�N��ϑ��������̋^��������Ƃ���Ĥ�J�s�^������[���̃��I�l����f��\�E�U�i��q�j���w������D�ɏ悹��꤃S�A�Ɍ���������R���͌��ő䕗�ɑ������ē�j���顂����Ŗ��ꕶ�ɂȂ�����w�E�Y�E���W�A�_�X�x�̌��e�͗����Ȃ�����D�ɋ~������āA�S�A�ɓ��顃S�A�œ�������邪������Ƃ����ߕ������ �@1567�N�ɂȂ��ċA�������ӂ��邪�D�����Ȃ���F�l�̏��������ăT���^�E�N�������ɏ��1570�N4��17�N�Ԃ�ɋA������B1572�N�ɂȂ��Ĥ���̏��F�ƈْ[�R�⏊�̋������Ĥ�w�E�Y�E���W�A�_�X�x���o�Ť�����܂������顉�����3�N��15000ڱق̔N�������t�����1580�N�A����l�ƂȂ� �@���{���J�����C�X�͉̂��B

�����R���L�X�^�̎����A�|���g�K��������

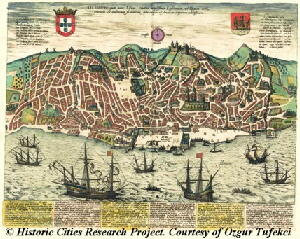

�@�|���g�K���̓��[���V�A�嗤�Ő��[�A�C�x���A�����ɂ��顃M���V�A�l�̓C�x���A�A���[�}�l�̓q�X�p�j�A�Ɩ��t������J�����C�X�ͤ������ɑ�n�s�����C�̎n�܂�Ƃ��룂Ɖ̂������������A���[���V�A�嗤�̍œ��[�ɂւ���Ă��鏬���������̓��{�܂ŁA���������ɂ��Ė�12000�����٤��]�����S�A�E�}���J�o�R�Ŗ�30000��Ұ�قł���i�n���̉~����47000��Ұ�فj� �@1543�N���[���b�p�l�Ƃ��ď��߂ē��{�ɓn�����̂��|���g�K���l�ł���A1553�N���{�l�Ƃ������߂ă��[���b�p�̓y�̂��|���g�K���ł������B���̂������킸��10�N�ł��� �@�|���g�K���l�͎�q���ɕY�������t�����V�X�R�E�[�C���g�A�A���g�j�I�E�_�E���b�^�A�A���g�j�I�E�y�C�V���b�g�Ƃ���3�l�ł���������{�l�̓t�����V�X�R�E�U�r�G���i1506-52�j�̋A�r�A���s�����F�����������m�x���i���h�Ƃ����M�҂ł�������ނ́A�S�A�����]����o�R���ă��X�{���ɓ���������[�}�ɓn���ċ��c�p�E��4���i�݈�1555-59�j�ɉy�����額Ăу|���g�K���ɖ߂邪�1557�N�R�C���u���ŋq������ �@�C�x���A�������C����Ղ̐��E�j�ɓo�ꂷ��̂ͤ�O10���I�����n���C�̃t�F�j�L�A�l���C�x���A�����ɓ���������߂ēn�����A�A�u�f����}���K��J�f�B�X�Ƃ��������Ւn�i�`�s�j��z���悤�ɂȂ����Ƃ�����ł��顑O201�N���2���|�G�j�푈�ŃJ���^�S��j��ƁA���[�}�l�̓C�x���A�����ɐN�����n�߂�B����ɤ�����P���g��C�x���A���͌�������R���邪����̌�̓��[�}�����}���ɐi�ޡ �@���[�}�鍑�ɐ��ނ̒����������ƃQ���}�������̈ړ����n�܂褃C�x���A�����ɂ�409�N�X�G���B�����N�����ė��顃u���K��s�Ƃ��Ă����X�G���B�����ͤ585�N�g���h�ɓs���������S�[�g�����ɕ�������顂��̂��ƂŃJ�g���b�N�ւ̉��@���i�ޡ �@711�N����S�[�g�����̓����ɏ悶�āA�C�X���[�����k���W�u�����^���C�����z���Ĕ����ɐN������O�A�O���b�e�̐킢�Ő��S�[�g������łڂ���C�X���[�����͂̓L���X�g���k�Ɋ��e��������������Ƃ������Ĥ���N�ɂ��ĂقڃC�x���A�����S����x�z���顃C�X���[�����k�̓R���h�o�ɓs����ߤ10���I����₩�ȃC�X���[���������ԊJ�����A8���I���ɂ킽���ăC�x���A�����ɗ����褂��̓암�ɋ����e�����y�ڂ��B �@�������A�C�X���[�����k�N����܂��Ȃ�722�N����A�C�x���A�����k���̃J���^�u���A�R������L���X�g���k�̔������n�܂�B����̓��R���L�X�^(���y�^�����邢�͐푈)�ƌĂ�A���������[���b�p�̃L���X�g���k�ɂƂ��Ĉ��̏\���R�^���ł���A�����ً̈��̐l�X���Q�����Ă����B���̍Œ���9���I���߂ɁA���X�y�C���k���̃T���e�B�A�S��f��R���|�X�e�[����12�g�k��1�l�ł���A�T���e�B�A�S(�����R�u)�̈�̂����������B�ނ̓L���X�g���k��m�̎��_�ƂȂ�B���{�������̗��ɂ����Ă��A�L���V�^�������͢�T���e�B�A�S��Ƌ���ŁA���얋�{�R�Ɛ�����Ƃ���� �@�L���X�g���k�͏��X�ɓ쉺�𑱂���L���X�g���k�̂Ȃ��ōő�̐��͂��ւ��Ă������I���E�J�X�e�B�[���������A���t�H���\6���i�݈�1072-1109�j�ͤ1085�N�^�z��(�|���g�K���ł̓e�[�W����)���k�A�g���h�܂ł肷��B����ɔ������悤�Ƃ��Ĥ�k�A�t���J����V���ȃC�X���[�����͂��җ��Ȑ����ŐN�����ė��顃A���t�H���\6���̓t�����X�ɉ��R�����ߤ�u���S�[�j���̋R�m�����������\���R�Ƃ��ĎQ�킵�Ă��� �@���̋R�m��1�l�A������h��u���S�[�j���i?-1112�j�ͤ1096�N�A���t�H���\6���̖��e���T�ƌ������A���|���g�K���k�����|���g�D�J�����̂Ƃ��ė^������B���̎q�A�t�H���\�E�G�����P�X�i�A�t�H���\1����݈�1143-85�j�́A1143�N���[�}���c�̒�������āA�J�X�e�B�[�������番���Ɨ����顃|���g�K�������̌����ł��� �@�ނ͌�������A�R�C���u�������_�ɂ��ă��R���L�X�^�𑱂��1147�N��2���\���R�Ƃ��ă|���g����`�����C�M���X�͑��̎x�����Ĥ���X�{���Ȃǂ��U������e�[�W������z���A���̗̓y���g������ �@1212�N�A�X�y�C���암�̃��X��i�o�X��f��g���T�̐킢�ŁA�J�X�e�B�[�����A�A���S����|���g�K���̃L���X�g���A���R���C�X���[���R�ɑ��Č���I�ȏ��������߂�Ƥ�C�X���[�������͋}������ނ��n�߂� �@�|���g�K���ͤ1249�N�A�t�H���\3���i�݈�1248-79�j���A���K�����F�n���Ɏc�����Ō�̃C�X���[���s�s�t�@���𐪕����āA�|���g�K���̃��R���L�X�^�����������顂Ȃ��1492�N�R�����u�X�̐V�嗤�������̔N�A�J�X�e�B�[�����ƃA���S���̘A���R�̃O���i�_�U���ɂ���Ĥ�ނ�̃��R���L�X�^���悤�₭�I��� ���f�B�j�X���̎����A�����̉������づ �@�|���g�K�������͎�s�����X�{���Ɉڂ��B�f�B�j�X���i�݈�1279-1325��_�v���j�͐����M�����͂�}���ĉ������������A�_�Ƃ���Ղ�U���������ƂŁA���̎����A����������}���� �@���̂����C����Ղɂ��Ĥ�����I�j���͎��̂悤�ɂ܂Ƃ߂Ă��邪�A�t�F���i���h1���i�݈�1367-83�j���قړ��l�Ȑ�������{���Ă���A������܂ޓ��e�ƂȂ��Ă��顂��̂܂Ƃ߈ȊO�ɤ1193�N�ɑ��������ق��t�����h���i���x���M�[�j�̃u���b�ցi�u�����[�W���j�ɐݒu����A�܂����N�C�M���X�Ƃ̂������Ō��Ջ��肪����Ă��顂Ȃ���u���b�ւ̏��ق�1488�N�ɂ̓A���g���[�v���ڂ��꤃C���O�����h��Z�r�[���A�A���F�l�c�B�A�ɂ����ق��݂���ꂽ� �@�u�O���f�Ղ����̎������������B������������ȑO����A���łɖk�����ƂɃt�����h����C�M���X�Ƃ̌��Ղ��s�Ȃ��A���C�������(����������������ԉʥ�A�[�����h�Ȃ�)�A�X�����R���N�Ȃ����A�o����A�e��̑@�ې��i�����������i�Ȃǂ��A������Ă���������̖f�Ղ��s�Ȃ����X�{���A�|���g�̏��l�����͏��ƃu���W���A�W�[�Ƃ���1�̎Љ�K�w���`������悤�ɂȂ褍��������܂��܂ȖƐœ�����^���Ĕނ��ی삵���1293�N�A�k���Ǝ�����鏤�l�ɑ��ĊC��ی����x������A14���I�㔼�ɂ�100�݈ȏ�̑D����������҂ɂ͉��̒n�̐X�т��疳���Ŗ؍ނ��^����ꂽ�v�B �@�u���R���L�X�^���I�����āA�n���C�̍q�s���\�ɂȂ�ƁA�C�^���A���l���|���g�K���ɐi�o���n�߂�����ƂɃW�F�m���@�l�́A�|���g�K���𒆌p�_�Ƃ��Ėk����n���C�Ԃ̌��Ղɉ������������Ƀ|���g�K�����l����ߏo���قǂ̉e���͂��y�ڂ��悤�ɂȂ����v�Ƃ����i�ȏ㤓����w�|���g�K���j(�����)�x�Ap.56-7�A�ʗ��ЁA2003�i1996�j�j�

�@�|���g�K���̃W�F�m���@�l�̂Ƃ̌��т��ͤ��q�C����ȑO����n�܂��Ă�����W�F�m���@�̏��l�̃��X�{���ւ̐i�o�⍻�����є_��ւ̓������߂��܂����B1290�N�A���̍q�C�v��͎��s���邪��A�t���J��[���I�ăC���h�ɓ��B���悤�Ƃ������B���@���f�B�Z�킪��|���g�K���̑�q�C����̐�삯�ƂȂ�����f�B�j�X���ͤ1317�N�W�F�m���@���l�̃G�}�k�G����y�T�[�j���Ƌ�������Ѥ�ނ𐢏P��Ƃ���ƂƂ��ɤ�C�^���A�l�D��20�l�����ď����Ĥ�C�R��n�݂��Ă��顂Ȃ��1455�N�J�{�E���F���f�����������A�����B�[�[�E�J�_���g�ःW�F�m���@�l�ł������B �@�������1320�N�㍠����A����܂ł̌o�ϓI�ɉh�ɉA�肪�����n�߁A���Ƃ�1348�N�ɖ������������a�ɂ���ă|���g�K���̐l����3����1�Ɍ������顂���ɂ���Ĕ_���s���ƂȂ��čk�n�̕������N���褋Q���ɋꂵ�ޕn���͐H�������߂ēs�s�ɏW�����A�Љ�s������������額����a������Đ[���������o�ϕs����15���I���܂ő���� �@1383�N�t�F���i���h1������������ƁA���̉��܃��I�m�[���E�e���X�ͤ�J�X�e�B�[�����������|�ɂ����ꐧ���n�܂�B����ɑ��Ĥ���X�{���̎s���́A�O�����ٕ̈��ŃA���B�X�R�m�c���̃h����W���A����𖡕����āA�������N������ނ́A1385�N�R�C���u���ŊJ���ꂽ�R���e�X�i�g�����c��j�ɂ����ăW���A��1���i�݈�1385-1433�j�ɑI�肳��i�A���B�X���̎n�܂�j�A�A���W�F�o���c�^���킢�ŃJ�X�e�B�[�����R��j�顂���1383-85�N�̖��O�I�N���邢�͊v���ƃJ�X�e�B�[�����Ƃ̐푈�̏����ɂ���āA�|���g�K���l�͍����Ƃ��Ĉ�̂ƂȂ�A���[���b�p�ŏ��̍������Ƃ��z���ꂽ�Ƃ������ �@�W���A��1���ɏ����������̂ͤ����Ȑ���d�������X�{����|���g�̃u���W���A�W�[�����ł����������ɂ��A�ނ�͍����ɋ����e���͂����悤�ɂȂ�B���łɂ݂��悤�ɤ���R���L�X�^���I���ƁA�C�x���A�����̍��X�͊C����ՂɊS���n�߂邪��|���g�K���͒n���C�Ɍ��������Ƃ��ł��Ȃ��B���̂��߁A���̊S�͎��R�Ƒ吼�m�Ɍ������A�����Ɠs�s�̃u���W�����W�[��150�N�ɋy�ԑ吼�m�J���ςݏd�˂āA���[���b�p�����ɐ�삯�đ�m�ɍL����u�C�m�����v�ƂȂ�B ���G�����P�A���A�t���J���݂̒T���ƐA���� �@1415�N��W���A��1����200�ǁA���m5���l�Ƃ�����͑��𑗂��āA�k�A�t���J�̏��Ɠs�s�Z�E�^���U������B�Z�E�^�̓C�X���[�����k�̑D�̔��i��n�ł����������łȂ���u���b�N��A�t���J����������ꍞ�݁A���̔w��ɂ͗��삪�L�����Ă�����������A�C�X���[�����k�͌��Փs�s���A�Z�E�^

�@�G�����P�͊C���s�ׂɏ��o�����A���̃T�C�h�r�W�l�X�Ƃ��āA�T�����n�߂�B1418�N�}�f�C�������A1427�N�A�]�[���X�������Ĕ�������A�O�҂�1433�N�G�����P�ɏ��n�����ƐA�����i������1434�N�ɂ͐��T�n���̃{�W���h�[�����\�s�A�̖��Ƃ��ċ�����Ă����\�������A���[���b�p�l�ɂƂ��Ė��m�̗̈�ɐi�o���邱�ƂɂȂ�B���̌㤃|���g�K���Ɍق�ꂽ�W�F�m���@�l�����o���

�@1455�N�ɂ́A���c�j�R���X5���i�݈�1447-55�j�̓|�W���h�[�����ȓ�̃A�t���J�吼�m�݂̐����Ɩf�ՓƐ茠���A�|���g�K���ɑ����邱�Ƃ�F�߂顂��̋����́A1452�N�̋����ƂƂ��ɁA���[���b�p�l�ɂ��A���n��`�Ƒ吼�m�̓z����Ղ𐳓������邽�߂ɗ��p���ꂽ�B �@����1455�N�A�|���g�K���͌����[���^�j�A�̃A���M�����ɁA�T�n���ȓ�̃A�t���J�ŁA�ŏ��̏��ق�ݗ����邻���āA��G�����P��1460�N�Ɏ��ʂ܂łɁA�|���g�K���̓Z�l�K������K���r�A�܂��i�݁A�A�t���J�̍Ő��[���܂���āA�V�F�����I�l�ߕӂɂ܂Ői�o���Ă����B����ȍ~����̊����̈�͂���Ɋg�傷�� �@�ނ̎���A�A�t�H���\5���i�݈�1438-81�j�̎����ɂ����Ă��A����ڎw�����A�t���J���݂̊J���͑����B�u���̊��Ԃ̏����̊J���͌l�̐����ōs�Ȃ�ꂽ�1468�N[���X�{���̕x�T�ȏ��l]�t�F���i���h��S�[���X�Ƃ������l�ͤ1472�N�܂ł�5�N�Ԥ���N2��ڲ��������Ɏx��[�c��]��V�G������I�[�l�ȓ�̊C�݂�100ڸޱ���J������Ƃ��������ŁA�S�M�j�A�C�݂̌��ՓƐ茠���擾�1473�N���̏��͂����1�N�������ꂽ�v�Ƃ����i�����O���Ap.78�j�B �@�|���g�K���l�́A1471�N�ɂȂ��ĉ����C�݂őҖ]�̃X�[�_���̋���������邱�Ƃɐ��������܂��A�S�[���X�͓z��C�݂̃T����W���A����o�e�B�X�^��f��A�W�A���_�ɏ��ق�u���Ĥ������D����ߗޤ�ѕz�Ȃǂƌ������ċ����擾���顂������ă|���g�K���͋����͂��ߤ�z���ۉ夃}���Q�b�^�Ӟ��������I�ɗA���ł���悤�ɂȂ�B �@����ɂ���āA���m�q�C�Ɖ��������Ղ����܂�\���ɖׂ��鎖�ƂƂȂ�A�܂��|���g�K����1457�N�ɂ̓N���U�gދ��݂𒒑����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�����Ȃ���M�j�A�p�݂͂��̌��Օi����A�Ӟ��C��(�����x���A)�A�ۉ�C�݁A�����C��(���K�[�i)�A�z��C��(�i�C�W�F���A�A�x�i���A�g�[�S�A�����ăK�[�i�����̊C�ݕ��j�ȂǂƖ��Â����邱�ƂƂȂ�B ��1498�N�A���@�X�R��_��K�}�A�C���h�ɓ��B�� �@1474�N�A�A�t�H���\5���͐��A�t���J���Ƃ������̓Ɛ�Ƃ��邱�Ƃ�錾���������W���A�����q�ɏ��n����B�������A�|���g�K����1481�N�ɃA�t�H���\5�������ʂ܂ł́A�J�X�e�C���A�Ƃ̐푈���Z�E����āA�A�t���J���݂̑傫�ȊJ���͍s���Ȃ��B1479�N�A�|���g�K���͐��A�t���J���݂𑈂��Ă����J�X�e�B�[�����ƃA���J�\���@�X����������Ĥ���F���e���ȓ�̉��݂��m�ۂ���

�@�f�B�I�S�E�J���Ƃ����q�C�҂��A����1482�N�i����ɁA1488�N�j�A�W���A��2���́u�ԓ����z����v���̖����āA�A�t���J���C�݂�쉺�A�|���g�K���l�Ƃ��Ďn�߂Đԓ����z����B�ނ́A�R���S���̃f���^�ɓ��������ہA�|���g�K���������̒n���L�������Ƃ������A�p�h�����Ƃ����\���˂̂������Β��W���𗧂Ă�B����Ȍ�A�|���g�K���̐����҂����́A����Ɍ��K���悤�ɂȂ�B��q�̃_��K�}���A��]��̋߂��Ƀp�h�����𗧂Ă邪�A���݂���ƁA���Z���������ɔj���Ƃ�����B �@�W���A��2���́A1483�N�R�����u�X�̐����̒�Ă����ۂ��A�A�t���J�嗤��쉺����v�������B1487�N�A�o���g�����E��f�B�A�X�i1450-1500�j���A�t���J�̂���Ȃ�T���ɊC�ォ��A�����ăy���E�f�E�R���B�������ƃA�t�H���\�E�f�E�p�C���@���v���X�e�E�W���A���̍��i�G�e�B�I�s�A)�ƃC���h�m�q�H�̒T���ɗ��H����A�h������1488�N�A�f�B�A�X�̓A�t���J��[���I��B���̓�[���u�������v�ƌĂ��A�W���A��2���ɂ���āu��]��v�Ɩ��������B����ɐi�����Ƃ��邪�A��g���̔��ɂ����ċA�����顃C���h�m�q�H�̒���������M�d�ȏ�����炳�ꂽ� �@�W���A��2���ͤ�����̐����ɂ�������炸��Ȃ��������ɂ͔������Ȃ��1490�N���q�̉��q�����Ƃ��1494�N�ɂ͐[���ȋQ�[���N�����Ƃ����p�ґ������N�����Ƃ�������ċC��ɂ���������Ƃ���顂��邢�ͤ�R���B����������̕�҂��Ă������炾�Ƃ�����顂��̃R���B�������ͤ1520�N�|���g�K�����G�e�B�I�s�A�Ɏg�ߒc��h�������Ƃ�����̍��̋{��Ɏd���Ă����Ƃ���� �@�X�y�C���ɈƑւ������R�����u�X���1492�N���Ȃ킿��]����������4�N��A�V�嗤�𢔭������ċA������ۃ��X�{���ɕY�����āA�W���A��2���ɉy������B����ɑΉ����Ă��2�N���1494�N�n�������g���f�V�����X��A�|���g�K���ƃX�y�C���Ƃ̂������Œ�������顂����ɂ����Ĥ�|���g�K���͏��߂ăC���h�m�ɓ��荞��Ť�A�W�A�̍��h�����l������ӎu���ł߂��Ƃ݂���� �@�W���A��2���̂��Ƃ��̃}�k�G��1���i�݈�1495-1521�j�́A�f�B�A�X���10�N�ڂƂȂ�1497�N�ɂ����āA���@�X�R��_��K�}�i1469-1524�j�̗�����4�ǂ̑D(100-120�݂̃J���x���D3�ǁA���^�A���D1�ǁA��g��170�l)���A�C���h�ɔh�����顂��̊͑���1498�N���ɃC���h�ɓ��B���顂��̌�̃A�W�A�i�o�ɂ��ẮAWeb�y�[�W�y2�3�3 ����A�W�A�ɉ�������|���g�K���z���y3�E2�E1 ����A�W�A�̍`�s�ƃ��[���b�p�̐i�o�z�ɂ����Ăӂꂽ�ʂ�ł��顂�����ȒP�ɂ��ǂ�Ύ��̂悤�ɂȂ� �@�|���g�K���ͤ1510�N�S�A�A1511�N�}���J�Ƃ������Ӟ��̎Y�n��W�U�n���U�����ėv�lj�����1522�N�ɂͤ����������Ղ̎Y�n�ł���}���N(�����b�J)�����̃e���i�e���ɐi�o���顃A�f���̍U���ɂ͎��s������̤̂1503�N�ɂ̓\�R�g�����ɗv�ǂ��\���1515�N�ɂ̓z�����Y�𐧈����顂���ɤ�|���g�K���͓��i���āA������1513�N�ɒ����ɐڐG���A����30�N����{�ɓ��� �@���������|���g�K���̃A�W�A�i�o�́A�C�̃V���N���[�h�ɂ�����Ջ��_�͎x�z���Đ��C��������A�C�̃V���N���[�h�ɂ�������H��吼�m�Ɉ������݁A���[���b�p�����A�W�A���Ղ�Ɛ����悤�Ƃ������̂ł����������́A�����܂Ō��Ճl�b�g���[�N��z�����Ƃɂ��褗̓y���g�傷�邱���ł͂Ȃ������B �@����ɐ����������Ƃ��礃|���g�K���͊C�m�鍑�Ƃ��A���Ջ��_�鍑�ƌĂ�顂��̌��ʤ���h���ȂǃA�W�A�̎Y�i�͍g�C��y���V�A�p�\�n���C�o�R�ł͂Ȃ��A��]��\�吼�m�o�R�ŗA�������悤�ɂȂ褂��̒S����̓C�X���[�����k�⃔�F�l�c�B�A�l����|���g�K���l�ɑւ�� �@16���I���߂��甼���I�ɂ킽���āA���N6-7�ǂ̑D����]����o�R���ăC���h�ɓn�褔N��1500-2000�ݑO��̍������A���[���b�p�Ɏ����A���Ă���������̐ςׂ݉�8���͌Ӟ��ŁA�����ق����j����I����q������Փ��̍����A��Υ�^��Ȃǂł�����������������ȍ~�ɂȂ�ƁA�C���h��y���V�A�̕�Υ�_�C�������h����A�C���h�̃O�W�����[�g��x���K���̖ȐD���A�����̓������Ȃǂ̎戵��������ɑ����� �@���F�l�c�B�A�����[���b�p�̍��h�����Ղ��x�z���Ă����A15���I���ɂ͌Ӟ��̉��i���������Ĥ1501�N1����(��50�۸���)��131�ީ���(�ٻ���)�܂Œ��ˏオ���Ă����B����������X�{���Ɍ������C�H�������܂��ƁA1503�N40�ٻ��ށA20�ٻ��ނɖ\�����顂���ł��A�|���g�K���l�͌��n��1���ق̌Ӟ���3�ٻ��ނŔ�������Ă����̂Ť�\���̎Z���Ƃꂽ�

�@���̏ꍇ��|���g�K�����C�m�鍑�ƂȂ肦�������I�ȗ��t���ͤ�C�^���A��h�C�c�̏��l�ɑ傢�Ɉˑ����Ă������Ƃɂ�������K�}�̑�1�����t�B�����c�F���l�̏o���Ȃ����Đ��藧���Ȃ������Ƃ����B������\����̂̓o���g�����I�E�}���L�I�[�j�ł������B�ނ�́A�㑱�̃A�����C�_��A���u�P���P�Ƃ������C���h���������̉����ɂͤ�C�^���A��h�C�c�̏��l�͑��z�̏o�������������łȂ�����O�̑D��㗝�l���C���h�ɔh���������Ă���� �@�Ȃ��A16-17���I�̒ʉ݊��Z���́A���悻��N���T�h�A�h�D�J�h�A�X�N�[�h�͓��z�A1���=1-2�ٻ��ށA���{�̋�1��=100�h�D�J�h�Ƃ���� ���|���g�K���̐����A�X�y�C���ɂ�镹����

�@�Ȃ�����̃|���g�K���̊͑��̏��q�ƊĎ���J���^�X�̏����Ɗł̒����Ƃ��������V�X�e���́A�C���h�m�ɂ����Ď��{���ꂽ�ɂƂǂ܂褃}���J�ȓ��ɂ����Ă͌��n�̉���ƌ��Ջ�������сA�J���^�X������������C�͊O���ɂ�����Ȃ������ �@�|���g�K���̓A�f�����U���ł��Ȃ��������ߤ�g�C���Ճ��[�g����ɒǂ����߂Ȃ�������|���g�K���̃C���h�m�̐��C���̏����ɂͤ�ŏ�����ق���т��������B�����ं��̃��[�g���x�z����}�����[�N���i1250-1517�j�ȂǂɑR���邽�߁A�C�����̃T�t�@���B�[���i1501-1736�j�̃z�����Y�o�R�̃y���V�A�p���Ճ��[�g��ٔF�������Ă����B1538�N�A�I�X�}���鍑���A�f���𐪕�����Ƥ�C�X���[�����k�̍g�C���Ճ��[�g�͍ĊJ���ꤍ��h���͒n���C�ɍĂї��ꍞ�ނ悤�ɂȂ��|���g�K���̓Ɛ肪����� �@���̌��ʤ1550�N�㤃C���h�m���琼�Ɍ��������h���̊C����Ղ̂�����|���g�K���l�������x�z���Ă����V�F�A�͂�������4����1���x�ɂȂ褃A���u�����o�R�̌��ʂ͊�]��o�R�ɕC�G����܂łɉ����Ƃ���� �@�|���g�K���́A�A�W�A�̎Y�i�Ȃǂ����X�{������t�����h���̃u���b�w�ɒu�������قɎ��������ŁA���[���b�p�����Ɍ����ɔ��肳���ė��v���グ�Ă����B��������A�W�A�Y�i���g�C��y���V�A�p�\�n���C�o�R�ł̗�������������Ƥ���̖������I���A1549�N�u���b�ւ̏��ق͔j�Y����B�܂����q����悤�ɤ16���I������|���g�K�������̊C����Ռ��i�q�C���A��q�j�����n�����悤�ɂȂ�Ƥ�|���g�K�������Ɛ�͂܂��܂��L�������Ȃ��̂ƂȂ褃C���f�B�A�B����̎����͌������Ă��܂��B �@�������ă|���g�K���̍��h�����Ղ��������n�߂�Ȃ��1556�N�h����Z�o�X�e�B�A���i�݈�1557-78�j�����ʂ���ƁA�|���g�K���̉����ւ̃X�y�C���̉e���͂����܂顔ނ́A1578�N���d�ȃ����b�R�Đ�����������݂đ�s�A�{�l���펀���A���̍����͑傫���X���B���̌�p�Ƃ��Ĥ�W���A��3���̑��ɓ�����X�y�C�����̃t�F���y2��(�݈�1556-98)���A1580�N�|���g�K������(�݈�1580-98)�����C���邱�ƂɂȂ� �@�ނͤ�|���g�K���������ɂ�������炸����̎�����F�ߤ���̊C�O�x�z��ۏ��顂������|���g�K���̋M����E�҂���łȂ��A���l���������}���顂���́A�A�W�A�̍��h�������ɕs���ȐV�嗤����̋���Z�r���A�����ɓ���A�܂��C�M���X��t�����X�̎����D����������Ȃ��A�X�y�C���̊͑��̕ی����������ł������B���̃X�y�C���̊��e�Ȑ���ƃX�y�C���ւ̎s��̊g��ɂ���āA�|���g�K���o�ς͍D�]���� �@�X�y�C���ɂ��|���g�K���������邢�͓��N�A���̎���́A1580�N����1640�N�܂ő������������A�|���g�K���̊C���͂̐��ނ͒������B1499-1579�N��1580-1612�N���r����Ƃ��A�|���g�K�����o�������D�̐���620�ǂ���186�ǁi�N���ς�7.7����5.6�ǁj�Ɍ������A�܂������̃|���g�K���A�`����89����64�߰��Ăɒቺ�����B���̎���A�|���g�K���l�̓A�W�A�ɂƂǂ܂�A���{���̂������،��Ղ���ނ��ƂƂȂ�B ���J�[�U��_��C���f�B�A�̑g�D�ƌ����� �@�|���g�K���̊C�O�i�o�ͤ�|���g�K�������̎��Ƃ��邢�͂��̊Ǘ��̂��Ƃōs��ꂽ�悤�ł��邪����̋@�\����Ԃ͑̌n�I�ɒm��Ƃ���Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ�����������@�ւ��A��������������J�[�U��_��C���f�B�A�i�C���h�����@�Ɩ�Ă���j�ł������B �@�|���g�K�������́A�K�}�̋A����A1500-05�N�ɂ�����3��A�C���h�Ɍ��ՑD���𑗂荞��ł��邪�A���̂Ȃ��ɂ̓t�B�����c�F��W�F�m���@�A�N�����i�A�A�E�O�X�u���O�̏��l�A�����ă|���g�K���̋M�����d���Ă��D���܂܂�Ă����B �@�|���g�K�������́A���l���邢�͏�g���̋�ʂȂ���A�o���Ƃ��ɐωׂ̏��i���i�ɑ���25�߰��āi����50�߰��āj��x�����̃W�F���j���X�C���@���݂̂��߂�5�߰��Ă̊ł�����������������A�C���h�̌��Օi�ɑ���łƂ��ẮA�|���g�K�����������N�ɂ킽���]��q�H�̊J������q�ɑ���ی��Ƃ��Ă͕s�\���ł������B �@�|���g�K�������́A�C���h���Ղ�Ɛ肵�ĐŎ����グ�A����ɂ���Ċ͑��Ɨv�ǂ̔�p��P�o���悤�Ƃ��āA1507�N�J�[�U��_��C���f�B�A��ݗ�����B����ɂ͑O�j������A�q�C���q�G�����P�̎����1455�N�A�A���K�����F�̃��S�X�ɐݒu���ꂽ�A�A�t���J���Տ��ɋN�����������1482�N�A�W���A��2���̓M�j�A�Ƀ~�i�Ԃ����݂��邪�A���̎���������Ɛ�ɂ���ƃ��X�{���Ɉڂ�����B�����āA1506�N�ɂȂ��ăC���h��~�i�����@�K���z�����B

�@�J�[�U��_��C���f�B�A�̐ݗ��ɂ���āA�C�^���A���h�C�c�̏��l�����̓C���h���Ձi���h���̌��n�����t���j����r������邱�ƂƂȂ����B�J�[�U�́A�C���h�Ŏd���ꂽ���h�����A���炪���߂����i�ł����āA�ނ珤�l�ɕ���������悤�ɂȂ����B�����������i�̂���30-60�߰��Ă��ŋ����������B����ł��C�^���A���h�C�c�̏��l�����͑傫�ȗ��v���グ���B �@������1508�N�A�A���g���[�v�ɃJ�[�U��_��C���f�B�A�̑㗝�X���u����A���[���b�p�����̍��h�����������ƂɂȂ�B����ɂ��A���[���b�p�̏��l�����͍��h���̎d�������A���F�l�c�B�A����A���g���[�v�Ɏ���ɐ�ւ���悤�ɂȂ�A���F�l�c�B�A�Ȃǂɂ��n���C���Ղ͌�ނ��������B �@�Ǔc�����́A�o�ϐl�ފw�҃J�[���E�|�����j�[�i1886-1964�j�����������Ղ̗ތ^����A�J�[�U��_��C���f�B�A�́u�ĕ��z��Ƒ́v�A���Ȃ킿�u�R���̗͂��p�Ǝx�z��ʂ��āA�x�z���̏��i�i�����A�����j�����ɏW�߁A�����l�тƂɍĕ��z����@�ւł������v�Ƃ���i�����w���Ɗv���Ɠ��C���h�f�Ձx�Ap.61�A�@�������ЁA1984�j�B �����ƍΓ��ɂ��߂���Վ��v�̍����� �@�u��q�C����v�̃|���g�K���Ƃ������Ƃ́A�����̌��Ղɂ�闘�v�ƊC����Ղɑ���ł�����Đ��藧���Ă���� �@�W���A��2���̎���A���A�t���J�̃~�i���قȂǂ���N��800�L���̋����͂��߁A�z�ꥏۉ奃}���Q�b�^�Ӟ����A�}�k�G��1���̎���A��]��o�R�ŃC���h�̍��h�������ڃ��X�{���ɓ����Ă����B����炩�炦������Ȏ��v�ɂ���āA�ނ�͐�Ή������m�����顂��̎���̍��ƍΓ��̏��͎��̂悤�ł������B�Ȃ��1�ٻ���=400��ڲ��A1��ڲ�=1000ڲ��ł���B �@�u�C���h�q�H�J�݂܂��Ȃ�1506�N�ł�[���z��50���ٻ��ނ̂���]�����Γ�(���X�{���Ŋւ̎������܂�)19��7000�ٻ��ށA����ɑ��ĊC�O����̎�����30��3500�ٻ��ނƑS�̂�61�߰��Ă���߁A����[�̎��]�����ő�����4����1�ɋ߂�23�߰��ĂɒB���Ă��顃A�W�A�̍����ƃ~�i�̋������ł�25��5000�ٻ��ނƑS�Γ���51�߰��Ă��߂邱�ƂɂȂ� �@���ꂪ�C���h�����f�Ղ̍Ő�����1518-19�N�x�ɂȂ��[���z��77���ٻ��ނ̂���]�A�A�W�A������������30���ٻ��ނɏ��A����������28��5000�ٻ��ނ������Ĥ�S�Γ���38.8�߰��Ă���߁A�C�O������48��7500�ٻ��ނŁA�S�̂�63.1�߰��ĂɂȂ�B���̐��l������߂�16���I�O���̃|���g�K���̍��ƍ������C�O�����ɑ傫���ˑ����Ă��邱�Ƃ�������v�i�����O���Ap.104�j��Ȃ��������̏ꍇ�ः~�i�̋��̎�����12���ٻ��ނł��� �@16���I�㔼�ɂȂ�ƁA�J�[�U��_��C���f�B�A�����̕��s�≘�E�A���f�ՁA���Ոێ���p�̑������N����B���̂��߁A�|���g�K�������̓C���h�̌Ӟ����Ղ����l�Ɏ���Ɉς˂�悤�ɂȂ�A1570�N�ɂ͂��ꂩ�犮�S�Ɏ�������悤�ɂȂ�B�J�[�U��_��C���f�B�A�́A�Ӟ������t���ƗA���A�����Ĕ���J���̈ϑ����邢�͐����������A�C���h�_���[���b�p�_��ɕ����āA���l���������Ԃ悤�ɂȂ����B �@�J�[�U��_��C���f�B�A�̌�p�����鏤�l�́A�C�^���A���h�C�c�̏����̑古�l�����ł���A�����t���┄��J���̃V���W�P�[�g��g��ł����B1591�N�A���[���b�p�ւ̔���J���V���W�P�[�g�������A��h�C�c�̃E�F���U�[�Ƃƃt�b�K�[�Ƃ̃V�F�A��32����12�ł������B����ɂ���āA�J�[�U��_��C���f�B�A�͒P�Ȃ钥�ŋ@�ւƂȂ�A�Ӟ����Ղ͎��R�����ꂽ���ƂƂȂ�B�����āA��h�C�c���l�̌��ՓƐ肪�m������B

�@1577�N�̃C���h�Ӟ���폤�i����K��ɂ��Τ�ł�1���ٓ�����Ӟ�18�ٻ��ށi�J�[�U��_��C���f�B�A�̕����������i��32�ٻ��ނƂȂ��Ă����j�A�����A�����A�����ՁA��30�ٻ��ށA���I50��ڲ��A���̑��̏��i�]��10�߰��ĂƂȂ��Ă��顂���ȊO�ɤ�C���h�����̎����ɂȂ����1���ٓ�����100ڲ���A�D������ю��P���Ƃւ̕t���ł��x�������Ƃ���Ă���

�@�����Ĥ1577�N�K��ŃC���f�B�A�B�̈�̊ł��ύX���ꂽ�炵����u���R�`�ɂȂ����}���b�J�ł��A�o���ł��Ɛł���A�܂��}���b�J�o�R�}���o�[���C�݂ɉ^���Ӟ��̓J�i�m�[����`���[����R�e����N�[�t�H���̏��`�ł���������R�����ꂽ�B�|���g�K�������̌Ӟ��͖��łőD�ς݂����悤�ɂȂ�������|���g�K���{���ȊO�ɑD�ς݂���ꍇ��6�߰��Ă̗A�o�ł����������B���ׂĂ̐ὠׂJ�[�U��_��C���f�B�A���Ƃ�����̒n�_�ւ̗A����]���͋ւ����Ă����v�i���㤈����O���Ap.132-5�j�B ���z����Ղ̐�삯�ɂ��čŌ�̔p�~�ҁ� �@�|���g�K���͑吼�m�ɂ�����z����Ղ̐�삯�ł������B�G�����P���q�̎���A���A�t���J�T�����i�߂��邪�A���̐ϋɓI�Ȑ��ʂƂ��ēz����Ղ��͂��܂�B�����͓z����ł������B1441�N�A�A���^����S���T�����F�X��D���Ƃ���D�����[���^�j�A�k���̃��I��f��I���ɏ㗤���Ĥ���l�łȂ��A�[�l�Q�l��12�l�߂炦����S�X�ɘA��A�����1444�N�ɂ́A�����T���[�e��f��t���C�^�X���z��̍ŏ��̗A���D�c�ƂȂ�6�ǂ𗦂��Ĥ����ɓ�̃A���M���ʂɕ���235�l�̕ߗ����f�v���Ă���B �@1466�N�ɂ́A�x���f�������T���e�B�A�S���ɍԂ����݂��꤃Z�l�K���삩��p���}�X���܂��́A��M�j�A�n��̌��Ջ��_�ɂȂ顂܂��A1482�N�ɂ͉����C�݂ɃT����W�����W����_��~�i���i�ʏ̃G����~�i�j�����݂���A�����Ղ̋��_�ƂȂ�1488�N�A�o���g�����E��f�B�A�X���A�t���J����[�̊�]��ɓ��B����B���̌�A1493�N�ɂ͉��M�j�A�̃x�j����M�j�A�p�̃T���g���������肳���B����Ȍ�A�T���g�����͓z��̎��e������������Y�n�ƂȂ�B �@�|���g�K���l�́A�}�f�B��������J�i���A�����ɉ����ăT���g�����ɂ����Ă��A�����ƂB�����邪�A����ɍ��l�z�ꂪ���荞�܂�邱�ƂƂȂ�B�|���g�K�������́A�z����Ղ�����̊Ǘ����ɂ������߁A1486�N�Ƀ��X�{���ɓz��ǂ�n�݂��� �@�z���쐳�����ɂ��A�u���̑g�D�̖����ͤ�܂��A�t���J���烊�X�{���ɉ^�э��܂�Ă����z�����褌�������W�����i������I�[�N�V�����Ŕ��p���邱�Ƃł�������܂���z�ꏤ�l�Ɍ��Ջ��s�������������̂�������̋��ɂ���Ėf�Ղ��c�ޏ��l�ͤ����ɔ��㍂��4����1��łƂ��ēz��ǂɔ[�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����������͌����ł����z�ꂻ�̂��̂Ŏx�������ꍇ�̕������������v�Ƃ����i�r�{�K���w�ߑ㐢�E�Ɠz�ꐧ �吼�m�V�X�e���̒��Łx�Ap.97�A�l�����@�A1995�j� �@�|���g�K�����l���l�������z��̐��ͤ15���I�㔼�͔N�Ԑ��S�l����2��l���x�ł������B16���I�O�������ɂ������ꍇ�A�N��5500�l���x�ł���������̂���3500�l�����[���^�j�A�����M�j�A�Ŋl�����ꤎc��2000�l�����M�j�A�Ȃ�тɃR���S�Ŋl�����ꂽ������z��̂�����2000�l�����X�{���ɉ^��A���̔��������[���b�p�����ɓ]�����ꂽ�B���̎c��́A���A�t���J�̍����v�����e�[�V�����ɑ����A�܂��~�i�Ԃɂ����ċ��ƌ������ꂽ� �@1492�N�A�R�����u�X�̃A�����J�嗤�u�����v�ɂ���āA�X�y�C���̍����v�����e�[�V�������J���u�C�����Ɍ��݂����悤�ɂȂ�A���l�z��̎��v�����N�����B���̌o�߂ɂ��ẮAWeb�y�[�W�y3�E1�E1 �X�y�C���A���̔j��Ɨ��D�̌��Ձz���Q�Ƃ��ꂽ���B1510�N�ȗ���|���g�K���l�͂�����X�y�C���A���n�ɍ��l�z����A�قڂ����ς瑗�荞�ނ悤�ɂȂ�B �@�|���g�K���̓z����Ղ́A16���I�O���A�|���g�K�������̏d�v�Ȏ������ƂȂ�B1550�N�㖖�̓z����Ղɂ�鉤�������͖�3000��ڲ��ɒB���Ă���������16���I�����̃~�i�̋����Ղ���鉤�������͖�4800��ڲ��ł��������50�N��ɂ͂��ꂪ�����ȉ��ɒቺ�����̂ŁA�������Ƃ��ēz����Ղ͈��肵�������ł������B �@1500�N�A�u���W�����|���g�K���l�D���y�h����A�����@���X��J�u�����ɂ���Ģ���������邪�A�|���g�K�������̊S�͓����p�E��u���W��(�h�F)�Ɍ����Ă����B�������1530�N�ォ��u���W���ւ̐A�����i�߂�A1532�N�Ƀu���W���쓌���̃T������B�Z���e�A���N�ɂ͖k�����̃y���i���u�R�ɁA�����Ƃ����������B �@����ɃC���f�B�I���g�p����邪�A�ނ�͘J���ӗ~�����������A�J�����Y���͒������Ⴉ�����B���������ނ����藧�Ă����߁A�ނ�̓|���g�K���l�ɔ��R���A�����v�����e�[�V�����̏Ă������Ȃǂ���悤�ɂȂ�B����ɑ��āA�|���g�K���l�����͓����Ɍ����Ė����ʂȓz������s���āA16���I���܂ŃC���f�B�I�z�ꐧ���̗p����B����ł��J���͂��s�����邽�߁A1570�N�ォ���A�t���J���l�z��̗A�����{�i�I�ɍs����悤�ɂȂ�B �@�t�B���b�v�E�c�E�J�[�e�B�����ɂ��A�A�t���J���l�z��̗A�o�ʂ�1451-1600�N27���l�A17���I134���l�A1701-1810�N605���l�A������1811-70�N189���l�A���v955���l�ł������Ƃ����B���ꂼ��̊��Ԃɂ����āA�u���W�������A�o�ʂ���߂�䗦��18.2�A41.8�A31.3�A60.3�߰��āA���v38.1�߰��āi364���l�j�ƂȂ��Ă���i�����w�吼�m�z��f�Ձ\���̓��v�I�����x�Ap.268�AUniversity of Wisconsin Press�A1969�j�B �@�吼�m�z����Ղɂ����āA�|���g�K���̃u���W���̂ւ̗A�o�ʂ����|�I�ł���B����Ɏ����̂��J���u�C�����ł���B�u���W���̗A�o�ʂ̑����ɂ��ẮA�u���W�����ɂ����ēz��̍Đ��Y���s���Ȃ��������Ƃ��w�E����Ă���B �@17���I�A�吼�m�z����ՂɃI�����_��C���O�����h�A�t�����X���Q�����Ă���Ȃ��ɂ����Ă��A�u���W���̂ւ̍��l�z��̗A�o�ɂ��Ă̓|���g�K�����I�n��т��Ċւ���Ă���19���I�A�z����Ղ�z�ꐧ�̔p�~���L���邪�A�u���W���̓R�[�q�[�u�[���̂Ȃ��Ť�����̔p�~�����������顂��̓z����Ղ�1850�N��z�ꐧ��1888�N�ɂȂ��Ĕp�~���顂��̎��A�u���W���ɂ�250���l�ɂ��̂ڂ鍕�l�z�ꂪ�����B ���C���h�m���ՑD�̍q���ƍ��h���̎���� �@�|���g�K���̃C���h�m���ՑD�́A���̍Ő�����16���I�O���A���̂悤�ȍq�������ǂ�����u���N3����4���A��7�ǂ̑D���琬��C���h�D�c�����X�{���̃��X�e�����o�`���7����]����I���C���h�m�ɓ��顑D�c�͓쐼�̋G�ߕ��ɏ����8���㔼����9���O���ɃC���h���C�݂ɓ��B�����e�n�Ŕ����W�߂�ꂽ�����ڂ����D��1������R�[�`���𗣂��ƁA���x�͖k���̋G�ߕ������p����2���Ɋ�]����z���A�吼�m��k�シ��Ƥ6�����{����9����{�܂łɃe�[�W����͌��ɓ��`���������1�N����v���钷���q�C�ł������v� �@�Ȃ�������͑��͂��̂��ׂĂ̊͑D���{���ɋA�q����킯�ł͂Ȃ��A���̂ق�3����1�����n�ɂ�����R������Ղ̂��߂ɗ��ߒu���ꂽ��Ȃ���{���ƃC���h�̂���������������q�C�͂����߂Ċ댯�ŁA�{�����o�q�����D�̖�20�߰��Ă��Ȃ킿5�ǂ̂���1�ǂ���j�����Ƃ����B �@���̎�����u�|���g�K���ɂ͔N��3-4������(1500-2000��)�̍�������]��o�R�Ŕ������ꂽ���A���̗ʂ̓A�W�A�Ő��Y����鍁���̖�15�߰��Ăɑ�������������ͤ���������@���Ɏ��߂���ƁA25�߰��Ă̊ł���悹���āA1���ٓ�����Ӟ�22�ٻ��ޤ���j25-38�ٻ��ޤ���q60-65�ٻ��ށA���I18-21�ٻ��ޤ������300-312�ٻ��ށA���Չ�92-100�ٻ��ނ̉��i�Ŕ��p���ꂽ�v�i�ȏ㤋����O���Ap.105�j�B �@�J�[�U��_��C���f�B�A�ɂ����Ĥ�ǂ̂悤�Ɏ������s��ꂽ���ɂ��Ĥ�u���z�̋���[�t�������҂̑D�͌����Ƃ��đD�c��g��ōq�C�����[�C���f�B�A�B��]�Ӟ����t����ƁA���ʐωׂ�4���ق̉ו��(��)��P�ʂƂ���܂���g���̃L���^���[�_�̐ωׂ�ςݍ��ޡ���X�{���ɒ����ƁA���ׂ͂��ׂăJ�[�U��_��C���f�B�A�ɂ��낵��������ŁA���F�h�[��(�����)���Ǝ҂ƃL���^���[�_�����L�҂��獁�h��������������������͎��猈�肷�鉿�i�Ŕ������A�����s���̂悢�����ɊO���ɔ��p�����v����̌��Ղ�����ł݂��l�̎��R�f�Ղɓ�����悤�ł��� �@���̔�����ł���u�J�[�U��_��C���f�B�A�́A���h�����|���g�K���D�A��ɂ̓t�����h���D���I�����_�D�ɐςݍ��ݤ�A���g���[�v�̃t�����h���̏��قɗA������h�C�c��C�^���A�̑��������Ǝ҂ɔ���n����������̓t�b�K�[�X��w�V���X�e�^�[�A���F���Z���Ȃǂ̑古�l�ł�������|���g�K���̗̓y���ł͌Ӟ��͉����̓Ɛ�ł������̂ɑ�����ێs��ł͂����̑��Ђ�������Ɛ肵�Ă����v�Ƃ���� �@�Ȃ���C���h�d�����D�̏�g���̃L���^���[�_�̐ωׂƂ́A�ނ�̋��^���Ⴂ���ߤ�u�i�ߊ����琅���ɂ�����܂ŁA���h���̎���ɎQ���ł��錠���������������́A�K���ɉ�������̈����Ƃ��Ĥ��萔�ʂ̌Ӟ����擾���錠���ł������B����ɕK�v�ȋ��z�͏��قɗa�����ꂽ�v�i�ȏ㤈����O���Ap.132-5�j� �@�|���g�K���̏����̍��h�����Վ��ォ��A��g���ɍ��h���̎�����F�߂��Ă����Ƃ͎v���Ȃ��B����͂Ƃ���������D����̏�g���ɂ͈��ʂ̎����Ձ\�J�[�S�E�X�y�[�X�Ƃ����\���L���F�߂��Ă����B����ɂ���ė��v�������̂ͤ���������̏�g�����Ă�����n������g���ɗZ�����Ă����A����ɂ��鏬�������ł������ł��낤� ���C���f�B�A�B�Ƃ��̑g�D��g�p�D�� �@�|���g�K���̃}�k�G�����́A�C���h�m�ɂ�����C����Ղ̉���I�ȈӋ`��F�����Ĥ1505�N���i�ߊ��t�����V�X�R�E�A�����C�_�i�ݔC1505-09�j�����㕛���Ƃ��Ĕh�����A�C���h�m�̐��C�����l�������邱�ƂƂ���������Ĥ1507�N�A���u�P���P(�ݔC 1509-15�j��2�㑍�ɔC������C���h�m���v�n�𐪕����ėv�ǂ⏤�ق����݂��邱�ƂƂ����B�܂�������v�ǂ⏤�ق��ێ�����o��͌��n�Ŏx�ق����邱�ƂƂ�����C���h�m�ɂ�����q�C����Ղ́A���łɏq�ׂ����X�{���̃J�[�U��_��C���f�B�A���������Ă����B �@�C���f�B�A�B�i�́j�̍ō��ӔC�҂͕������邢�͑��ł�����������ɂ͌��n�ɒ�������͑��̎i�ߊ������ˁA���A�t���J�C�ݤ�}���J�A�}�J�I�Ȃǂ̖�l��R���A�͑D�ɑ���x�z�����^�����Ă����B�ނ�͉ߋ��ɃC���f�B�A�B�ŋΖ�������т��������l���̂Ȃ�����C���������������ł������B���̔C����3�N�ŁA�ĔC���邢�͏d�C�����ꍇ����������Ȃ�������Ƒ�����ʂ͔C�������҂̐g���ɂ��ď̂Ť���̌����͓����ł������ �@�����i���j�́A�͂��߂̓R�`���A1530�N�ȍ~�̓S�A�ɒ��݂����B���̂��ƂɁA������̑��{�����ꂽ�B�ʏ�3�l�̊ē����J�[�U��_��C���f�B�A�̎w�����Ĥ�C���h�m�e�n�ɂ��鏤����D���ɔz�u���ꂽ���������w�������B1563�N�Ȍ�A�����ɕ������c���Ƃ��鎐��@�ւ��u����A�S�A��i���A��Ȉْ[�R�⊯��S�A�s�̃J�s�^��(�R���w����)�A�S�A�s�̃t�B�_���S(��q)�A�����Ǘ���������ٔ������A���̑��ɂ���č\�����ꂽ�B �@�|���g�K���l�ͤ�C���h�m�e�n�Ɍ��݂��ꂽ�v�ǂ��邢�͏��فA����ɕt���������{���������悤�ɓs�s�i�V�_�[�f�j�ƌĂ�ł����B�����̂�����R�`���ƃS�A�͑�������{���̓s�s�Ɠ����������^�����A�܂��}�J�I�ɂ�1582�N��R�����{�ƃ}���J�ɂ�17���I���߁A�s�Q����ݒu���ꂽ�B�}���J�ł̐ݒu��17���I���߂ɂȂ��Ȃ������͕s���ł���B����ȊO�͊�{�I�ɂ͕��m��D�������Ԃ��邾���̏W���ł������B �@���̂悤�ɁA�|���g�K���͂��������C�O�i�o�𐋂��A1530�N��C���h�m�ɔe����z�����A���ꂪ�ۗL����O�m�D��300�ǂɂƂǂ܂褂��̊g�傷��x�z�����ێ�����ɂ͕s�\���������B����ɤ�C���f�B�A�B�ɂ����đ��D�{�݂�����̂̓S�A�����ŁA���������^�D����������ɂƂǂ܂�������̂��ߑD���̕s���ƂȂ�������_�E��W�����N�Ȃǂ̃A�W�A�̑D�ł����āA������킴��������������B ���A�W�A�ɗ�����c�����|���g�K���l�� �@�|���g�K������A�W�A�ɂ���ė��Ĥ���̊͑D�⌻�n�̗v�ǁA���قɔz�u���ꂽ�|���g�K���l�́A�����̏㋉�M���̂ق��ͤ�t�B�_���S�ƌĂ�錌�����d�邪�n�R�Ȕ_���M���Ƥ�����̕��m��D�������ł������B�ނ�̃C���f�B�A�B�ɂ����ċΖ��ł�����Ԃ͒ʏ�3�N�ł������B �@�|���g�K���́A���̉������L������1527-32�N�Ƃ��������̒����Ől���킸��140���l�Ƃ�������_�ƍ��ł������̂Ť���̊g�傷��x�z���ɗv�����[���邱�Ƃ͗e�Ղł͂Ȃ���������������m��D�������́A��Ƃ��ă��X�{���̑���k���̃~�[�j����h�E���n�����狟�����ꂽ����̐���₤���ߤ�A���u�P���P�͌��n�l�Ƃ̍��������サ���Ƃ���� �@1540�N����C���f�B�A�B�ɂ����|���g�K���l�̐���10000�l���邱�Ƃ͂Ȃ������B���̂����A�Ζ��҂ƂȂ鎑�i�̂���̂�6000�Ȃ���7000�l�Ť���ۂɋΖ��ɂ��Ă���̂͂��̔������炢�ł������B����10000�l���炢�łͤ���A�t���J�̃��T���o�T���璆���̃}�J�I�܂ł̗v���Ƃ����ͤ���炩�ɕs���ł������ �@1000�A2000�g�����̃K���I���i��^�ŏd���������i�E�j�̓|���g�K���l�����Ŗ��������Ƃ��ł����A���l�̎m����15-20�l�̖C��������Ĥ����ȊO�͂��ׂăA�W�A�l���A�t���J���l�z����g�킴������Ȃ�������܂��A���^�D�̏ꍇ�A�D���ЂƂ肪�|���g�K���l�ŁA��̓A�W�A�l���������O�ł�������A�W�A�l�̓O�W�����[�g�̃C�X���[�����k�̑D�������������Ƃ�����B �@�C���f�B�A�B�̋Ζ��҂͔C������������ƁA�����Ƃ��ċA�����Ȃ���Ȃ炸�A�A���̗�������قł������B��������n�̏����ƌ��������l�тƂɌ���A���n�ɏZ�ݒ������Ƃ������ꂽ��������ߤ�����̐l�X�����ԃ|���g�K���l�Ƃ��āA�A�W�A�Ɏc��悤�ɂȂ����B �@���ԃ|���g�K���l�̓C���f�B�A�B���\������s�s�̂ق��ɤ�C���h�m���Ռ����`������e�n���`�s�ɂ��Z�ݒ�������l��b����E�l�ȂǂɂȂ��Ċ����B�ނ�́A���n�Ń|���g�K���l����z���Ĥ���q����|���g�K���D�̂��߂̏��i�W�ׂȂǂ̂��܂��܂Ȋ������s�����B�ނ炪���ɐ����Ɋ��������n��́A���݂̃r���}��^�C�ł�������ނ�͌��n�Ƀ|���g�K�����̐������������݁A�u�C���h=�|���g�K�������v�B �@�|���g�K���l�b�������A�r���}�̃^�E���O�[���̐����A������߂��铮���A�����ăA���^���N�U�ɑ傫�Ȗ������ʂ��������Ƃ͂悭�m���Ă���B1543(�V��12)�N�A��q���ɕY�������`�������̒����D�ɕ֏悵�Ă���3�l�̃|���g�K���l�͏��l�ł��褉Γ�e���������������Ƃ͂悭�m����Ă��� ���k�[�m�E�_��N�[�j���̉��v�\�Ɛ�̊ɘa�\��

�@���c�����ͤ�u�C���h�m�f�Ռ��ɂ�����|���g�K���̊����Ƃ��̉e���v�i���c������q�o�u�ҁw���[���b�p���E�̊g���x�Ap.18-37�A���E�v�z�ЁA2001������j�ɂ����Ĥ���̎�����ڂ����Љ�����顂����v�Ă����̂悤�ɂ��Ȃ蒷���ƂȂ邪��|���g�K���̓��A�W�A�ɂ�����q�C�������n�ȂǂƂ������J�����A��̓I�ɂǂ̂悤�ɍs���Ă�������m�肤��̂Ť�����Čf�ڂ��� �@���̑�܂��ȓ����ͤ�����̌��ՓƐ�̓S�A���牓���Ȃ�Ȃ�قNJɘa��J�����꤂��ꂪ�C���f�B�A�B�̋Ζ��҂ɑ�������Ƃ��Ă���łȂ��A�C���f�B�A�B�ɋ������閯�Ԑl�ɂ����n�����悤�ɂȂ褂��������ꂪ�����ɕt�����悤�ɂȂ��Ă������Ƃł���B �������D��p�������Ղ̕����I�ȊJ���� �@�C���f�B�A�B�̎�{�S�A���烂�U���r�N��Z�C�����A�����b�J���������̍q�H�ɂ͉����D���A�q�����A�Ζ����̋��^�⏤�فE�v�ǂȂǂ̒����ɗv�����p�i�ȉ��A���������n�o��Ƃ����j���d�����߂̌��Ղ��s��꤂��̎c�]�̌��Ղɂ��ĕ����I�ȊJ�����s���Ă��� �@���ɤ�����b�J�����q�H�ɂ�����攃����ېł̏́A�����Ɛ�̊ɘa���邢�͊J���̏��������������̂̂悤�ɂ݂��顂Ȃ��A�J�s�^���͎i�ߊ���͒��E�D���A�v�ǂ̒����Ȃǂ��w���B �@�@�A�t���J���C�݂̃��U���r�N�ƃ\�t�@�������ɤ���N1�ǂ��������S�Ńi���B�I�i�ʏ̃i�{�A���^�̃i�E�j���d���Ă�꤂��̑D�ɂ͐H���A����e��J���o�[���i�O�W�����[�g�����j�̈ߕ������ʂȂǂ̏��i���^���B����珤�i�͊e�n�ŋ���ۉ�ƌ��Ղ���āA���n�o��̎x�������邢�͏[�����꤂��̏�]�������̂��̂ƂȂ�B���̍q�C����Ղ́A�C���f�B�A�B�ɂ����čs���ꂽ�����D�ɂ�鉤�����ՂƂȂ��Ă��� �A�@�Z�C���������ɁA���N1�ǂ��������S�Ńi���B�I���d���Ă���B���̑D�ͤ�Z�C�����ɐH��������^�сA���̍v��������ċA��B���̍q�C�̃J�s�^���E�i�q�C���j�́A�����͂Ƃ���������ɂ͐g���̒Ⴂ����т̑傫���t�B�_���S�ɂ��^������悤�ɂȂ����B���̍q�C�̓J�s�^����1��4000�ٻ��ޑO��̎����������炵����ނɂ�40��ڲ��Ƃ������ړI�ȋ��^���^�����Ă���� �B�@�����b�J�����ɂ����Ĥ�|���g�K���̌��Վx�z�����������A�����̌��Ղ͍���ƂȂ��Ă����B���̂��ߤ�����ł͖��N1�ǂ̃K���I���������b�J�����Ɍ��������Ƃ�������Ă�����������ȊO�̑D�����������Ƃ͋ւ����Ă�������̃K���I���ɂͤ���n�o��ɏ[�����邽�߂̋�������̂ق��A�l�̎Z�̏��i���������܂꤂�������l�̎Z�̒����������A�����Ă���� �@���̏ꍇ��ނ�C����Րl�ɂ́A���H�̐ωׂɏo�`��8�߰��āA�����b�J�����o�����ɐωׂ��Ȃ���������3����1�����������グ��ꂽ�����ŁA���H�̐ωׂɎ擾��20�߰��āA���`��8�����āA�}���J�ʉߐ�1�ްٓ�����3�ٻ��ނƂ����d���ł��ۂ����Ă��������ł����v���\���ɂ������̂ł��낤��Ȃ�������̒����̔��グ���i��1�ްٓ�����1500ڲ��ł������B

�@�S�A����A�R���}���f���C�݂��o�R���ăx���K���p�Ɍ������q�H�łͤ�C���f�B�A�B�Ζ��҂ɂ��̌��Ղ��قڑS�ʓI�ɊJ������A�q�C�����擾�����Ζ��҂₻�̃A���_�[�E���C�Z���X���������Ԑl�ɂ�餖��L���c�ƂȂ��Ă��������܂ł̍q�H�Ƃ͈���Ĥ�Ǝ��ɒ��B���ꂽ����Γ����D���A�q���Ă��褌��n�o���d�����߂̌��Ղ͍s���Ă��Ȃ����ƂɂȂ��Ă���B �C�@�R���}���f���C�݂Őωׂ��āA�x���K���p�݂ɉ����ă}���J�Ɍ������q�H�łͤ���N���ǂ̃i���B�I�������̌o��S�Ŕh������Ă����B���܂ł͂���͎���߂ƂȂ褗��̍����������̐l�X�ɁA���̌��тɏV���邽�߉��܂Ƃ��āA���̍q�H�̍q�C����^����悤�ɂȂ����B �@�ނ�́A����̕��S�Ő��ǂ̃i���B�I���������Ĥ�����C�݂ɏo�����č����̃i���B�I�Ɠ����悤�ɍq�C���顓�����^�����Ă��Ȃ��l�X�ͤ�����D�Ɉ��̐ωח��i�^���������A�ωׂ����z��10�߰��āj���x�����ď��i��ςݍ��ނ��A����ɕ֏悵�Ȃ���Ȃ�Ȃ������B �@���̍q�C���狓���闘�v�́A�y�O�[����5000-6000�ٻ��ޤ�}���^�o������1000�ٻ��ވȏ��e�i�b�Z��������1000�ٻ��ޑO�㤃E�W�����E�T���������͂���������Ⴍ��P�_���������l�ŁA�}���J������6000�ٻ��ނł������B �D�@�x���K���p�݂ɒ��ڂɌ������q�H�łͤ����̃J�s�^���ɓ�����t�^����̂ł͂Ȃ���������������Ȃ킿�Ζ��҂��\�����邱�Ƃŗ^�����悤�ɂȂ��Ă�������̍q�C����^����ꂽ�҂ͤ���̍q�H�ɂ����ė��D�s�ׂ���J���^�X�i�q�C���j���������Ȃ��C�X���[�����k�̃_�E�������\�߂��đ傫�ȗ��v�������Ă����Ƃ���� �@�Ȃ�����̍q�H�Ɍ����Ĉᔽ�D�̝\�ߌ����t�^����Ă����悤�ɏ�����Ă��邪����̍q�H�����Ă������ł������̂ł͂Ȃ��낤��� �@�x���K���p�݂̍`�ɂ́A�����̖��ԃ|���g�K���l���_���i���B�I�����q���ď�������s���Ă����̂ŁA�����̍`�Ɍ������q�C���NJ�����J�s�^���E���[���i�����i�ߊ��j�̐E���݂�����Ă����Ƃ�����s�v��������8000-10000�ٻ��ޤ�����ȍ`�T�g�K�I��������6000-7000�ٻ��ޤ�傫�ȍ`�`�b�^�S��������2000�ٻ��ދ߂��̗��v���������Ƃ���� ���}���J�̃J�s�^���A���O�ɍq�C�����擾?!�� �@�|���g�K���́A1511�N�}���J���̂��A�����𓌓�A�W�A�̌R���E���Ղ̍ő勒�_�Ƃ��邪������ɒ��݂���J�s�^���ɂ̓}���J�ȓ��̍q�H�ɂ��Ĥ���ʈ������Ȃ���Ă����悤�ɂ݂��顃}���J�̃J�s�^���ɂ����ẮA���̓������������ɂ��āA���Ԑl�ɔ���n���Ă��� �E�@�}���J�̃J�s�^���́A�����A�W���������[�̃o�����o���K���Ɍ������q�C�������̌o��S�ōs���Ă������A����ȊO�̍q�C�ɂ��Ă͎����̌o��ōs���ꍇ��������������̌������l�ɔ���ꍇ����������� �@�}���J���N�_�Ƃ���ߋ����q�C�ɂ��ẮA���̓����̓}���J�̃J�s�^���ɂ��炩���ߗ^������Ă����Ƃ݂���B����͂��Ȃ�d�v�ȑ[�u�ł��邪�A�S�A�ɂ��镛���������ł��������ɂ݂��� �F�@�}���J���璆���ւ̍q�C�͖��⍁������̑����^�Ԃ��߁u���q�C�v�ƌĂꂽ�B������}���J�̃J�s�^�������ɔF�߂�ꂽ�q�C�ł����Ĥ����ȊO�̑D���A�q���邱�Ƌ֎~����Ă�����ނ́A�����̕��S�ɂ����āA���邢�͓����p���邱�ƂŤ���N1�ǂ̃i���B�I��h�����Ă���� �@���������̑D�ɂ̓J�s�^���̂ق�����̐l�X�̏��i���ςݍ��܂ꂽ�1��10000�ٻ��ނ����v�����褂��̌�����5000�Ȃ�����6000�ٻ��ނŔ��p���ꂽ����������Ĥ�J�s�^����3�N�̔C������20000�ٻ��ދ߂��̗��v�����邱�ƂƂȂ����B ���q�H�����̔��p���i�\�\�z���v��1/2����1/3�\�� �@���̂悤�ɤ�C���h�嗤��[�ȓ��̍q�C���͂�������n���ꂽ�҂��A���������ɉ��ʎҁ\���̂قƂ�ǂ͖��ԃ|���g�K���l�Ƃ݂���\�ɔ��p���Ă��顂���1����̔��p���i�́A���A�W�A�q�H�ɂ����Ă͗\�z���v��2����1����3����1�ƂȂ��Ă��顓����擾�҂́A3�N�̔C�����ɁA�����q�H�ŏオ�闘�v��1-1.5�N�������Ȃ��Ƃ���ɂ��邱�Ƃ��ł���������擾�҂́A�����̍�����C���f�B�A�B�̕����⍂���ɑ����̑��蕨�������褂��邢�͘d�G���g���Ă����ł������ �G�@����������{�Ɍ����D�ͤ���̍q�C�����擾�����҂������̌o��ŏ��������D���A���ƃS�A����o���������Ƃ���� �@�S�A�ł͎�̏��i��ςނ���}���J�ł͂���ɓ��`��8�߰��Ă��ۂ���ꂽ�B������}���J���͓��n�̃J�s�^���������������Ă��邽�ߖ��⍁����ςނ��Ƃ��ł��Ȃ����A�ނ��猠���������ΐςނ��Ƃ��ł����������}���J�ł͓��{�Ɍ����D���d���Ă邱�Ƃ͂ł��Ȃ����ߤ�}���J�̐l�X�����{�Ƃ̌��Ղ�����邽�߂ɂͤ���H�A���H���킸����z�̐ωח����J�s�^���E���[���ɕ���Ȃ���Ȃ�Ȃ������ �@�J�s�^���E���[���������������Ă���ꍇ�͎����̑D�œ��{�ɏo�����ė��v�������邪�A�������Ȃ������褂��邢�͓��{�ɍs�������Ȃ��ꍇ�͑D�ɏ��i��ςݍ��ݤ�}�J�I�ł��̋A�q��������Ƃ�����}�J�I�ł͒����Y�Ⓦ��A�W�A�Y�̒��p�i���ςݍ��܂ꂽ��|���g�K���l�ɂƂ��āA���{�Ɍ����q�H�̓S�A�\�}���J�\�}�J�I�\���{�Ƃ����q�H�Ƃ��čs��ꂽ� �H�@���{�Ɍ����q�H�ɂ̓}���J�\�A���^���\���{�Ƃ����q�H���������B�q�C����^����ꂽ�҂�����N1��q�C����B�A���^���ɂ����ē��{�Ɍ����̏��i���ςݍ��݁A���{�ɒ��ڌ������B���{����̋A�H�A�}�J�I�Ɋ�`������Ť�}���J�ɖ߂�B���̍q�C�����1��1500�ٻ��ޑO��̗��v�����顂��̍q�C���ɂ�500�ٻ��ނ̉��i�������B �I�@�}�J�I���瓌��A�W�A�Ɍ������q�C���s���Ă�����X���_�����̍q�C�ͤ���N1��A�Ӟ����ςݎ�邽�߂ɔh������1�̗��v��6000/7000�ٻ��ޑO��ł���������̍q�H�͖��̊C���߂��������Ƥ�����D�������i�o���Ă������ߤ�|���g�K���D�͓P�ނ�]�V�Ȃ������B �@�}�J�I����p�^�j�����̍q�C�ͤ���N1��A1000�ٻ��ނ̗��v������A���̌�����300�ٻ��ނ����p���ꂽ�B�}�J�I����e�B���[�������̍q�C�ͤ���N1��A400�ٻ��ނ̗��v������A���̌�����400�ٻ��ނŔ��p���ꂽ�B ���q�C���A���߂ɂ���ĉ��t�A���p�����F�� �@�����O��Y���́A�|���g�K���j������A���{�Ɋւ��鍑���̕������̒��߂⏑�Ȃ�91�ʒ��o���Ă���B���̂����A���{�ւ̍q�C���̏��n�Ɋւ��钺�߂⏑�Ȃ�26�ʁi�M�҂ɂ���28�ʁj�����褂�����1563�N����1623�N�܂ł̓��t�ƂȂ��Ă��顂��������Ĥ���{�ւ̍q�C����1560�N��Ƃ������Ȃ葁������������n����Ă������ƂɂȂ�i�����w�L���V�^������̖f�ՂƊO���x�A���؏��X�A2002��ȉ��A�����f�ՂƂ����j� �@���������Ղ�q�C���Ɛ肵�Ă���̂Ť�q�C���̉��t�i�����O��Y���͑��^�Ƃ����j�͓��R�A�������s�����A�q�C�������t���邱�Ƃڂ̓��e�Ƃ������߂�1560�A70�N���7�ʂɂƂǂ܂�����ȊO�ͤ�q�C���̉��t�̖ړI�≺�t�̉ۤ�q�C���Ɋւ��鉞���ƂȂ��Ă��顉����牺�t���ꂽ�q�C���͂��ׂăJ�s�^������[���q�C���ƂȂ��Ă��邪�A�P�Ȃ�J�s�^���q�C���������������ȕ����������� �@�܂�����̖ړI���}���J�A�}�J�I��Z�C�����Ȃǂɂ���v�ǂ⋳��̑��c�E�C����p��P�o�������߂Ƃ���A1�����̍q�C���̉��t�ƂȂ��Ă��顂�����������N�ɕ����A���t����Ă���ꍇ������A���̕����ł�2��A3��̉��t�̗�����顂��������Ĥ�����Œ��o���ꂽ�͓̂���̖ړI���߂�1�����̍q�C���ɂƂǂ܂褒ʏ��3����x�̍q�C�����t�ɂ��Ă͊܂܂�Ă��Ȃ��Ƃ����� �@�v����ɤ�����ɒ��o���ꂽ26�ʂ̌��{�́A�������t�������{�ւ̍q�C���̂��ׂĂ�ԗ��������Ȃ������Ƃ������Ƃł��� �@����͂Ƃ���������̈��͎��̒ʂ�ł��邪�A����͑��ɔ�ڍׂȒ��߂ƂȂ��Ă��顓��R�̎w���ȊO�Œ��ڂ����̂ͤ�����擾�҂��C���f�B�A�B�̕����Ɍ��Վ�����ݗ^����悤�����Ă��邱�Ƃł��顂���͏����̍q�C���̉��t�̗�ł��邩��ł��낤���B

�@�1612�N3��27���t������X�{����C���h�������ď��ȁB�V�i�i���v���C�E�h���E�W���A���k�E�s���g�l�U�E�r���_�f���礃}�J�I�s�̐��ꋳ��̂��߂ɤ�}�J�I����R�`���V�i�ւ̍q�C����у}�J�I������{�ւ̍q�C����^���Ă����悤�A���ɗv�����Ă�������q�C�����J�s�^�������́A���N���A����500�����Ŕ��p����̂���Ƃ��顂܂����ɂͤ�}�J�I����J���{�W�A�ւ̍q�C��}�J�I������{�̍q�C��������A����300�����̒l�ɂȂ�B�ނ���̗v��������邱�Ƃ��o��������A���͋M���ɑ�����̒l��W�̋K���Ⓔ�߂Ɋ�Â����{�q�C���s�Ȃ��҂Ɋւ��鎖��������̍q�C���s�Ȃ��̂��A�q�C���p����̂���i���ɏ��^����ɂ��ĕs�s�������邩��������̍q�C���ɂ��ď���悤�˗����顂��̑��A�ނ̕�\�ɂ��Ďx���������Ă��镪���x�����悤�A�M���Ɉ˗�����v�i�����f�ՑO���Ap.353-4�j� �@�1615�N2��20���t������X�{����C���h�������ď��ȡ���̋��čs�Ȃ�����{�q�C���̔��p������̐E���ɗv������鎑���Ɣ\�͂Ɍ�����l���ɑ��čs�Ȃ��Ă��邱�Ƥ���̂��߂ɒ��ɑ����d�ɂ����đ���̕s�s���ƍ����𗈂��Ă��邱�Ƃ�m������\�Ȍ��肱�����������̂��K�ł��邩�礒��͋M���ɑ�����̂悤�ɐs�͂������̔��p�̓J�s�^���E�̋`���𐋍s���邱�Ƃ��[���o���邾���̐l���ɑ��čs�Ȃ����Ƃ𖽂���悤�˗����飁i�����f���O���Ap.357�j� �@�Ȃ�����{�q�C����1��6000�ٻ��ނŔ��p���ꂽ�Ⴊ������Ă��� ���|���g�K���������Ղ̗������� �@�C���h�m�Ɠ���A�W�A�ɂ�����C����Ղ́A�܂��������Ζ��҂ɍq�C�������t���邱�ƂŊJ������A���ꂪ����ɖ��ԃ|���g�K���l�ɔ��p�����悤�ɂȂ�ƁA�C���f�B�A�B�Ζ��҂̒n�ʂɉ����������ƂȂ顂����Ȃ�C���f�B�A�B�Ζ��҂̒n�ʂ��̂��̂������ƂȂ� �@16���I�㔼�́A�|���g�K���̃C���h�m�Ⓦ��A�W�A�̊��������ނ��n�߂������ɓ�����B�������_�ŁA�����̍q�C�ƌ��Ղ������̓Ɛ肾�Ƃ������O�͂Ȃ��Ȃ��Ă͂��Ȃ�������ꂪ�C���f�B�A�B�Ζ��҂▯�Ԑl�ɂقڑS�ʓI�ɊJ������������Ƃ�����17���I�ɂȂ�Ƥ�C����Ղ������͂��܂�C���f�B�A�B�Ζ��҂̌��тɑ��鉶�b�ł͂Ȃ��Ȃ褋����ł����ė��D����闘���ƂȂ�A�����Ɋ���M���⍂����������ʐ��E�҂̗��B�̑ΏۂƂȂ��������ɔ����ĉ����̎����͎���Ɍ��������Ƃ݂���B �@����ł���Ȃ��礉����̓Ɛ�Ƃ������O�͍������q�C�������t����`���Ō������꤂܂��C���f�B�A�B�̊͑���v�Ǥ���ق͈ێ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ�����������Ĥ�C���f�B�A�B�͉����Ɉ���̎�����ۏႵ�A�܂��C���f�B�A�B�����n�o��B���Ȃ���Ȃ�Ȃ������牤���⌻�n�̌o��ͤ�C���f�B�A�B�ɂ�����ł�擾�łȂǂ̉ېŤ��q�H�ɂ����鉤���D�ɂ����ՁA���Օi�ɑ��鉤���攃�����̍s�g����ԑD�ɂ�鉤���̌��ՂȂǂɂ���Đ��ݏo����������̂ł��낤����������ɐZ�H����Ă������Ƃ݂���B �@�|���g�K���̊C����Ղ̗������ɂ��Ĥ���c���j���́u�|���g�K��������1550�N��ȍ~�����f�Ղ̈ꕔ���A�����Ƃ��đ�M����R�m�c�ɏ��n����悤�ɂȂ�����C���h�̖̂�l�≤���D�̏���͑D���ɃX�y�[�X��^�����A����ō��h�����w�����ăC���h�̂̌o��ł����A��������|���g�K���l�̎��f�Ղ͂Ƃ��ɂ׃��K���p�Ɠ���A�W�A���ו��ɂ����Ėڗ����Ă������A�������ɓ��A�W�A�ւƊg�債�Ă������B�Z���̏��n�v�͒����I�ɂ݂Ĥ�����̑����������炵�������ٻ��ނŔ��p���ꂽ�f�Ռ��̉��l�͖�200���ٻ��ނɑ�����������ł���v�Əq�ׂĂ���i���e�u�|���g�K���̗��j�I�ȕ��݁v�w���E�e���j16�X�y �C���E�|���g�K���x�Ap.384-5�A�R��o�ŎЁA2000�j� |