ホームページへ |

目次に戻る |

| |

▼レガスピ、大圏航路の発見とマニラ建設▼

15世紀以降、フィリピン諸島とカリマンタン、マルク諸島、ジャワ、スマトラ、ムラカ、中国南部との交流は活発なものとなっており、それらとの要路にあるマニラやスールー諸島のホロ島が交易港として発展をとげる。スールーは、すでに15世紀初めに明朝に入貢していたが、ムラカとの中継地となっていたブルネイからイスラーム教が入り、15世紀後半にはスルタンの王国が成立していた。

マニラには、1500年頃イスラームの首長が誕生している。そこには毎年、数隻のジャンクが中国よりやってきたが、フィリピン人自身も対外交易に積極的に関与し、16世紀初めのムラカにフィリピン産の食糧、蜜蝋、蜂蜜、金を持ち込んでいた。後述のスペイン人のマニラ進出時に、すでに中国人が40人、日本人が30人も居留していたという。

フィリピンに、ヨーロッパ人としてはじめて立ち現れたのは、ポルトガル人フェルナン・デ・マガリヤンイス(通称、マゼラン、1480?-1521)たちであった。彼らは、ポルトガルに出し抜かれていたスペインが西回りでもって、東インドにたどり着こうとして送り出した遠征艦隊であった。1521年3月、フィリピン諸島のサマル島を経て、セブ島に達した。翌月、彼はキリスト教とスペインの主権を押しつけようとしたため、セブ島の近くのマクタン島で殺される。

マゼランの艦隊が立ち去った直後、ポルトガルはテルナテ島に到着して、要塞の建設を開始する。これにより、ポルトガルとスペインのマルク諸島をめぐる、現地紛争が起きる。1529年、サラゴサ条約が締結され、スペインは35万クルサドを受け取って、マルク諸島の権利を放棄する。1536年頃、ポルトガルがマルク諸島の支配を確立すると、スペインは香辛料交易から撤退する。しかし、それを諦めたわけではなかった。

1525年、マゼラン遠征で世界周航を成し遂げた、ファン・セバスティアン・エルカノ(?-1526)を同道して、ガルシア・ホフレ・ド・ロアイサの遠征艦隊が派遣される。それ以後はメキシコ太平洋岸から、1527年にアルヴァロ・ド・サァヴェドラの、1542年にルイ・ロペス・ド・ヴィリャロボス(1500?-44)の艦隊が送り込まれるが、現住民の抵抗にあって植民地を建設できない。また、彼らはフィリピン諸島から再び太平洋を横断して、「新大陸」に戻ってくることもなかった。なお、フィリピンとはヴィリャロボスが、レイテ島あるいはボホル島をフィリピナ島と命名したことに始まる。

1564年11月になってようやく、ヌエバ・エスパーニャ副王領の高官ミゲル・ロペス・デ・レガスピ(1510?-72)が先遣総督となり、40万ペソという資金を集めて5隻400人の艦隊を編成して、メキシコ太平洋岸の港プエルト・デ・ラ・ナビダットを出帆する。1565年4月、セブ島に上陸する。ここにスペイン領フィリピンの建設が始まる。1511年のポルトガルのムラカ占領から50余年後である。

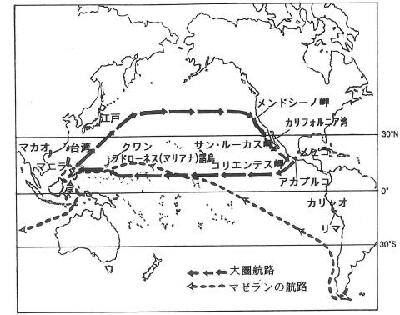

彼は、セブ島の首長と協定を結び根拠地を築くと、直ちに孫のフェリペ・サルセドを隊長にし、アウグスティヌス会士で地理学者のアンドレス・デ・ウルダネータ(1508-68)を助言者として、帰路を探させる。彼らは、フィリピン諸島から日本近海まで北上し、偏西風を利用して、同年10月メキシコのアカプルコの港に戻る。その航路は結果として大圏航路となり、スペイン人たちはフィリピンから途中、寄港せず、カルフォルニアのメンドシノ岬に至り、そこから南下してメキシコに入るようになった。その航程は西向き、東向きとも、約13000キロメートルである。

|

|

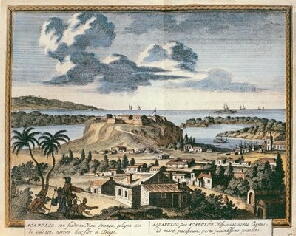

| セブ市 |

|

スペインが西回りで東インドに向かった所期の目的は、マルク諸島に入って丁字や肉豆蒄をえたいがためであった。1535年、スペインのアメリカ植民地の1つで、メキシコを首府とするヌエバ・エスパーニャに、アントニオ・デ・メンドーサが初代副王(在位1535-50)として着任する。太平洋への遠征艦隊は、それまでのようにスペイン本土からではなく、メキシコのアカプルコなどから発航するようになる。それによって、アジアで入手した交易品を、太平洋さらに大西洋を横断してスペイン本土まで中継するよりも、アメリカ植民地において消費する交易品を入手することに転換したとみられる。

レガスピはフィリピンにとどまり、1565年セブやパナイを占領する。さらに、スペインの影響力を拡大しようとするが、ポルトガル人の妨害や現住民の抵抗を受ける。1571年5月、ルソン島のマニラを恒久的な根拠地しようとしてセブなどの現住民を引き連れ、マニラを武力制圧する。なお、この年から、ポルトガル船が長崎に、毎年入港するようになっていた。

▼「新大陸」に結びつけられた植民地フィリピン▼

ここにスペイン領フィリピンが成立するが、インディアス統治の上ではヌエバ・エスパーニャ副王領に属しており、その副王の管轄のもとにあった。現実には、フィリピン総督が国王の代理として、ほぼ独自に統治する総督領となった。1571年、レガスピは1565年にさかのぼって初代総督になるが、翌年現地で死亡する。1595年11月、スペイン国王はマニラを正式にフィリピン植民地の首府と認める。

スペイン領フィリピンの成立とマニラ・ガレオン交易は、フィリピンにとっては東南アジア世界から切り離され、300年以上にわたって、スペインのカトリシズム世界に囲い込まれ、スペインにとっては広大な「スペイン帝国」の最西端の植民地として、太平洋を隔てた「新大陸」市場に結びつけたことを意味した。

レガスピの遠征が成功すると、アウグスティヌス会、ドミニコ会、フランシスコ会、イエズス会といった修道会が来島する。彼ら宣教師の布教活動は、スペインの支配確立に重要な役目を果す。なお、聖職者たちは広大な土地を所有し、政治的にも経済的にも大きな力を持つようになる。

しかし、スペインの影響力が及ぶ地域は、17世紀後半になってもルソン島中部とビサヤ島の低地部にとどまり、ミンダナオやスールーといった地域に幾度も遠征隊を派遣するが、そこに拠点を設けることができなかった。

1587年には、早くも中部ルソンでは有力首長が従来の権益が犯されたと不満をいだき、周辺の首長たちと同盟を結び、ブルネイの王や平戸松浦氏派遣の船長ファン・ガヨなどの日本人にも支援を求めて、反乱を画策する。また、スペイン人の過酷な貢税や強制労働を原因とする反乱は、17世紀前半になると反カトリシズム反乱として、フィリピンの島々において発生するようになる。

スペイン領フィリピンの成立の意義について、菅谷成子氏は「中国の生糸・絹織物と引換えに、新大陸の銀がアジアに流人するゲイトウェイとなり、アジアにおける銀の流通量の増大に寄与し、『交易の時代』をさらに発展させ、世界的な規模での経済の一体化を促進する、新たな交易結節となって立ち現われた」という(同稿「スペイン領フィリピンの成立」石井米雄他編『岩波講座 東南アジア史』3、p.122、岩波書店、2001、以下、菅谷講座という)。

しかし、フィリピン諸島には、ポルトガル人が将来するような香辛料や、「新大陸」にみるような鉱山などがなかった。そのためフィリピンそのものは植民地としての魅力に乏しかった。多くのスペイン人は、マニラ・ガレオン交易からあがる利益に満足し、農業開発などに従事するものはいなかった。スペインが植民地として維持する意義は、キリスト教世界の建設と住民の改宗、そしてアジアへの進出の拠点を確保しておくことにあったとされる。

その程度のフィリピンであっても、植民地として維持するには、要塞の建造とその維持、官吏、兵士、船員の配置などに莫大な経費を要した。しかし、それを住民から徴収する貢税などで賄うことができないことは、当初から予定されていた。

そのため、1590年代から17世紀半ばまで、ヌエバ・エスパーニャ副王領からの赤字補填金(シトゥアード)が支給された。それは年によって増減するものの、財政の約50パーセントに及ぶこともあった。この赤字補填金は、アカプルコで徴収される関税の戻し金と、王室金庫からの援助金が当てられた。それ以外の財源としては、マニラ港における関税、中国人に対する居住許可税であった。そのうち、中国人関係の税収が財政の20-25パーセントを占めていた。

スペインはアジアでも領土支配を目指したが、それに成功したのはフィリピンに限られる。それ以外のアジア進出としては、1596、99年のカンボジア遠征とその失敗、1626-42年のタイワン北部に進出と撤退が挙げられる。

▼マニラ・ガレオン交易、マニラのスペイン人に限定▼

フィリピンは、植民地として収奪するには限界があった。そのため、スペイン人は海上交易に活路を見出さざるをえなかった。

スペイン人が、マニラに拠点を置いたのは、中国との交易を重視したからであった。かれらもマルク諸島に進出しようとするが、ブルネイ人やポルトガル人に阻まれる。そこで、彼らはそれら以外の交易に活路を求めざるをえない。それが中国と「新大陸」を取り結ぶ交易であった。マニラ・ガレオン交易は、1572年からはじまり、1815メキシコ独立まで続く。そのはじまった年は、奇しくもメキシコのポトシ銀山に、水銀アマルガム法が導入された年でもあった。

マニラは、「交易の時代」の後発交易港であったためか、また食糧を確保する必要があったためか、その門戸を開放する。その条例は「スペイン人との取引を求めてやってくる商人は、ムスリム、異教徒を問わず公正に処遇し、食糧は適正な価格で、その他については自由に取引きせ、彼らに利益をえさせ、継続的に取引に来るよう計らう」とあったという(菅谷講座、p.127)。

スペイン人がマニラを占拠した後も、中国人やブルネイ人は毎年に訪れ、シャムやカンボジアからも来た。ポルトガル人もマルク諸島、ムラカ、ブルネイからやって来た。そのなかでも、中国人は主として福建から、中国産の生糸・絹布・象牙細工・金糸銀糸の刺繍・碧玉硬玉・陶磁器・白檀製箱物などといった奢侈品ばかりでなく、食糧などあらゆる物品を持ち込んできた。また、東南アジアからは香料・薬草・樟脳・麝香(じゃこう)・硼砂などがもたらされた。スペイン人は、それらアジア産品をガレオン(船)に積み替えて、アカプルコに中継輸出した。奴隷も運び出された。

アカプルコからは、メキシコやペルー産の銀をはじめ、銅・洋紅・カカオ・チョコレート・チーク材・タバコなどを持ち込んできたが、その主たる積荷はメキシコ・ペルー産の銀であった。その銀を中国人は福建に持ち帰った。

いまメキシコ向けの具体的な貨物についてみると、「広東の紋入り絹織物、マラバル海岸とベンガル湾の木綿・イロコス地方(ここからも貿易船がやってきていた)のフィリピン製掛け布、ビロードの織物や着物、象眼と埋め込み技術を使った工芸品、モルッカ諸島やジャワ、セイロンの樟脳やナツメグ、東洋の指輪、象牙、ブレスレットなど」とある(ニック・ホアキン著、宮本靖介監訳『物語 マニラの歴史』、p.80、明石書店、2005)。

ここに、交易品や交易の担い手がかなり特化した、福建―マニラ―アカプルコという、海上交易路が築かれる。そのうち、マニラ―アカプルコ交易がマニラ・ガレオン交易と呼ばれ、スペインがマニラを占拠した翌年の1572年から始められた。この交易による利益がスペインのフィリピン支配の支えとなる。

|

|

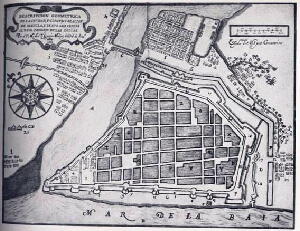

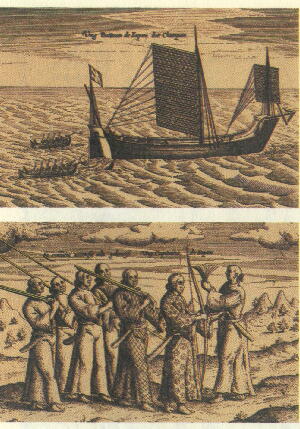

| 出所:Thomas Christensen:The World in Motion,、 p.63、1616 |

出所:'Hectomopolis published in Amsterdam in 1700 |

| マニラは仕向地が特化した中継港として発展 し、1580-1600年にかけて中国人のマニラ交易 が飛躍的に増大する。マニラは、1580年代半ば 以後、急速に勃興、繁栄して、城壁を巡らした植 民都市としての体裁、すなわちイントラムロスを 整える。中国の明が海禁令の緩和を日本には適 用しなかったため、日本船(朱印船)が中国産 品、さらに西方の産品を求めて、スペインと同じ ように銀を支払手段として、マニラに来航するよ うになる。 スペイン王室は、海上交易を独占することを建 前にしてきたが、現実にはそれをセビーリヤの 商人に特権として付与してきた。この特権商人を 保護するため、植民地間交易はできるだけ制限 する方針であった。しかし、フィリピンにはスペイ ン人植民者に直ちに利益をもたらすよう資源が ない。そこで、スペイン王室はスペイン人植民者 |

|

| 16世紀建造 |

そうした事情から、マニラ・ガレオン交易は植民地間交易でありながら、インディアス枢機会議(国王直属の植民地統治に関する諮問機関、かつ国王権力の代理行使機関)の管轄下に置かれ、またマニラ・ガレオン交易に投資できるのは、あるいはガレオンに「新大陸」向けの商品を積み込めるのは、フィリピンに在住するスペイン市民にのみに付与される特権となった。また、マニラの港はアジア人商人を除いて、ヨーロッパ人の商人や商船はもちろん、「新大陸」のスペイン人にも閉ざされた。

▼王室船マニラ・ガレオンに対する積込権▼

マニラ・ガレオンは、民間人の商品が積み込まれたが、いわば王室船であった。その大きさは500-600トンであった。マニラ・ガレオンは通常2隻が、毎年7月にマニラの外港であるカビテ港から出帆し、12月か翌年2月までにアカプルコに着く。そこを6月までに出帆して、7月末までにマニラに帰帆することになっていた。この年1回の航海が途切れないよう、マニラには数隻の予備船が配置されていた。

ガレオンはマニラに配備されたが、その建造と運航はヌエバ・エスパーニャ副王が統括していた。彼には、司令官、艦長から水夫まで約500人及ぶ乗組員を任命する権限があった。彼らの給与や航海費は副王府の金庫から支給された。さらに、副王が傭船科の決定、フィリピン諸島への渡航許可状の発給などの権限を有していた。ただ、他の植民地官僚と同じように、交易に携わることは禁止されていたが、知人をガレオンの役職に就けることで利益の分け前にあずかっていた。

マニラ・ガレオンの積荷スペースは、初期のガレオンは約4000、その後6000ないし7000ピエサに分けられていた。その1ピエサは縦約75、横約60、高さ約25センチメートルという大きさとして決められ、その1ピエサごとにボレタという積荷証が作られた。いま、積荷証を3枚持っていれば、3ピエサの積荷スペースを埋めるだけの商品を積み込めた。

| マニラ・ガレオンに商品を積み込む権利 はフィリピンに居住するすべてのスペイン人 が持っており、積荷スペースは政府の所有 する1000単位以上のスペースを除いたうえ で、彼らに割当てられた。しかし、それは政 府指導者(総督や首席判事、マニラの2人 の市長)と、教会指導者(マニラ大司教や聖 堂参事会)、マニラの市民(実質において、 実業家)という3つのグループに分けて割当 てられた。 そのなかでも教会は優遇されたらしく、教 会指導者には100ボレタ以上を、またミセリコ ルディアやサン・ファン・デ・ディオス慈善病 院、フランシスコ会といった修道会にも割当 てられた。そして、兵士の未亡人には福祉 手当として1.5-2ボレタの割当てがあった。 |

マニラ・ガレオンの荷役 |

ただ、ボレタは積荷予約券にとどまり、商品を買い込む資金が必要であった。そのため、現実には「数かぎりない警告にもかかわらず、その積荷証はやがて実質的にはガレオン貿易を独占してゆく、マニラの最大級の商人たちによって買い占められ……マニラ市民たちに少なくとも一定の収入をもたらすこと[なく]……一握りの者が利益を搾り取る金の卵となった……積荷証の所有権を持つ者は、自分たちの欲しいものを手に入れようと、積荷証を売ることを選んだ」からであった(ホアキン前同、p.78)。

マニラ・ガレオンは1航海で約400万ペソの利益をあげたと推定されている。艦長は1航海で5-15万ペソを稼ぎ、すべての乗組員も割当てられた積荷スペースを使って商売に励んでいた。マニラ・ガレオンは30隻以上が沈没しているが、その大半は積載過剰が原因であったという。その狂乱ぶりはすさまじい。

こうした、マニラ―アカプルコ交易に従事するガレオン以外に、日本を含むアジア域内交易に従事するガレオンもあった。このいわばアジア・ガレオンはフィリピンにおいて建造され、マニラに居住するスペイン人によって運航された。また、フィリピンは森林資源には恵まれていたので、本来のマニラ・ガレオンもフィリピンで建造されるようになったとみられる。

フィリピン原住民は、年に40日間、ポロと呼ばれた強制労働に従事させられた。そのなかには、土木工事とともに、ガレオン用の船材の伐採や造船、大型帆船の漕ぎ手といった労働もあった。その例として、フアン・デ・シルバ総督(在任1609-1616)がオランダ領モルッカ諸島遠征のため1000トン、1500トン、2000トンの大型ガレオン船の建造を命じた。1隻の船のマストを運びだすため、6000人ものポリスタ(強制労働従事者)が動員され、ラグナ州の山中から木材を切り出した。山中での労働はきわめて厳しく、多くのポリスタに犠牲者が出たと告発されている。

▼オブラス・ピアス(聖なる仕事)としての交易▼

アジアに宣教師を送り込む修道会はもとよりとして、フィリピン司教区のカトリック教会も1638年の勅令によってその参入を許されたが、そのはるか以前からマニラ・ガレオン交易に参加していた。マニラ大聖堂には、1751年の例では132ボレタが割り当てられた。ゴメス・ペレス・ダスマリニャス総督(在任1590-93)は、司教から末端の僧に至るまで最も優れた商人であった、と感想をもらしている。

ガレオン交易に、それが必要となる多額の資金を提供していたのは、実は教会もしくはその関連団体であった。ミセリコルディアという団体は、1734-66年の間に300万ペソ以上の資金を融資し、8つのオブラス・ピアス(聖なる仕事)は500万ペソを融資していた。

| 1590年という早い段階で、初代マニラ司教フレイ・ドミンゴ・デ・サラサール(在位1579-94)は、自分の部下たちはスペイン人および原住民に対して醜聞であり、悪名高いガレオン交易に参加していると書き残した。また、ペドロ・デ・ロハス臨時総督(在任1593)は、植民地の人びとはすべてアカプルコ交易にかかり切りで、好戦的な仕事には向かず、女性的で、悪習に染まり、贅沢と華美な服装や美食、酒に溺れていると、国王に報告していた。 鈴木静夫氏は、「ガレオン貿易の流した最大の害毒は、おそらく人々が座っていれば莫大な利益のあがる商売のうまみに酔いしれ、1815年までの250年もの間、植民地経済を全く顧みなかったことにあるのではないか。スペイン人は、フィリピンの経済発展に継続的な興味を示さなかった……たとえガレオン貿易が中継ぎ貿易であったとしても、もしフィリピンに工業化の種が播かれていたとしたら、その後のフィリピンの発展は、まるで違ったものになっていたであろう。楽園は盗まれたのである」と総括する(以上、(同著『物語フィリピンの歴史』、p.39-40、中公新書、1997)。 |

|

| |

▼中国、アカプルコからの銀を飲み込む▼

中国では、明代半ばより商品経済が著しく発展し、北辺防備の軍事費の増大に伴って、銀の需要が非常に高まっていた。他方、スペインのフィリピン進出当時、「新大陸」では水銀アマルガ法が導入され、ペルーやメキシコの銀の生産力が著しく増大し、また中国産の生糸や絹織物などに対する需要が強まっていた。

当時、金銀交換比率は、スペインでは約1:13であったが、中国では約1:7であった。そのため、スペイン人がフィリピンの金を「新大陸」へ輸出するだけで約100パーセントの利益となったが、それよりも中国産の生糸を商えば約500パーセントの利益をあげることができた。こうして、マニラのスペイン人はもとより中国人も来航、居留を問わず、莫大な利益をあげえた。なお、1640年代になると東アジアにおける金銀交換比率の差は平準化して、それによる特殊な利益は失われる。

マニラにおいて、マニラ・ガレオン交易に参加できるのはフィリピンに居住するスペイン市民にのみであったが、中国とスペインとにおける金銀交換比率の違いから、またポトシ銀山の増産のもとで、メキシコばかりでなくペルーのスペイン人たちも、密かにマニラとの交易に銀を投資したため、さらに大量の銀が太平洋を渡っていった。

「早くも1586年には、フィリピン諸島のスペイン人はインディアス枢機会議に対してメキシコ市の商人(メキシコ商人)が多額の銀を託送して中国商品を買い占めるため、財力の乏しいフィリピン諸島のスペイン人がガレオン貿易の利益にあずかれない」と訴えた。これに対して、1590年スペイン国王は「ヌエバ・エスパーニャ副王領から銀の託送を禁止し、メキシコ商人などがガレオン貿易に投資するためには、諸島に少なくとも10年間は居住して、市民権を得る必要があるとした……法令は繰り返し出されたが、ほとんど実効がなかった」。

他方、マニラのスペイン人にあっても、「メキシコ商人の仲介、代理人となって、仲介手数料によって生活する者もしだいに増加した。その結果、これらの代理商やメキシコ商人と密接な関係をもつマニラの有力商人のみが、貿易の利潤にあずかるようになっていった。結局、マニラ・ガレオン貿易は、メキシコ商人によって支配されていた」のである(以上、菅谷成子稿「フィリピンとメキシコ」歴史学研究会編『講座世界史1 世界史とは何か』、p.219-20、東京大学出版会、1995、以下、菅谷歴史という)。

1590年代、メキシコに持ち込まれた中国製の絹織物は、スペイン製の約9分の1の価格で取引された。マニラ・ガレオン交易の隆盛は、スペイン本国の絹織物産業を衰退させ、その輸出を一手に取り扱ってきた、セビーリャの特権商人の利益を損なうこととなった。

そこで、インディアス枢機会議は1593年マニラ―アカプルコの交易額について、マニラからの積込み25万ペソ、アカプルコからの銀の積込み50万ペソに制限した。しかし、このような制限は遵守されることはなかった。

1590年代、アカプルコから毎年300-500万ペソ(純銀にして約79-132トン)が、マニラに流入していたと見積られている。1597年にはアカプルコからの銀輸出が頂点に達し、その1200万ペソは合法的に大西洋経由で行われた本国―「新大陸」間の交易額を上回る額であったという。

1581年から17世紀末まで、マニラに送られた銀は2300万ペソであった。なお、それはスペインに送られた銀7620万ペソの約3分の1にあたる。17世紀初め、毎年アカプルコからマニラに約500万ペソの銀が積み出されていた。そのうち、300万ペソはペルー産で、ポトシの銀は年産690万ペソだったとされる。

「新大陸」産の3分の1に当たる銀がマニラにおいて中国人に手渡されたが、それ以外に旧大陸に入った後、ポルトガル人やオランダ人、さらにはアジア人によって、中国に持ち込まれた。さらに日本の銀が流入した。16-17世紀、中国はブラック・ホールであるかのように世界の銀を飲み込む、銀の最終集積地となった。

中国に流入した銀の量については様々で、一桁違いの数値さえある。総括的には、「最近の研究によれば、16世紀の後半に中国に流入した銀は2100トンから2300トン(うち日本銀1200トンから1300トン)、17世紀前半については5000トン程度(うち日本銀2400トン)と推計されている」という(岸本美緒・宮嶋博史著『世界の歴史12 明清と李朝の時代』、p.164、中央公論社、1998)。

▼マニラ、メキシコの副王と中国人への依存▼

スペイン人は、マルク諸島への進出はあきらめて、主たる取引先を中国にしていながら、それに進出しようとしない。それは、スペイン人が必要とするものを中国人が進んで持ち込んでくれるなかで、マカオに根拠地を築いたポルトガル人との争いが避けられず、また倭寇の残党がいまなお活動しているとき、あえて進出しようとしなかった。林鳳(リマホン)という倭寇は4000人の勢力を擁していた。その1000人が、建設数年後の1574年11月、マニラに侵入、町を破壊するが、スペイン人の要塞を攻略することはできなかった。

1567年、スペインがフィリピンに根拠地を築いた頃、中国の明は海禁令を緩和し、中国の交易船は日本を除き、海外と交易することが許可されることとなった。それによって、1580年代に入って中国船によるフィリピン交易が急増する。ただ、その場合、文引という特許状を入手しなければならなかった。

例えば、1589年には東南アジア各地に赴く交易船に88通の文引が発給されたが、そのうち16通がマニラ向けの交易船に割当てられたが、実際に入港した中国船は30-40隻であった。交易船は、特許状を受ける際文引税を支払い、船舶税や関税を納めた。それ以外に、フィリピン諸島から積んできた銀には、付加税が課税された。

スペインは、1580年から1640年までポルトガルを併合するが、その際マニラとマカオとの交易を禁止する。しかし、1619年以後になるとマカオのポルトガル人たちが、毎年のようにマニラに来航するようになる。

それらの交易額は、「中国船は16世紀末にマニラで30万ペソの商いをし、また1620年には10艘のポルトガル船がマニラに渡り、その6年後には1艘に50万ペソ以上もの商品が積載されていた。1630年にはマカオからフィリピンへの輸出額は150万ペソにも上った」とされる(高瀬弘一郎著『キリシタン時代の貿易と外交』、p.96、八木書店、2002)。

中国の交易船は福州や広東、章州から、毎年3、4月以降季節風に乗って、マニラに来航した。それらジャンクに中国人が6000-7000人ほど乗っていたが、そのうちかなり人びとが移民として住みつくようになった。彼らはマニラ・ガレオン交易の仲介人としてだけでなく、日常の物品やサービスの供給を通じて、スペイン人の生活を支えた。

マニラは、17世紀中ばには、中国人の南シナ海交易ネットワークの中心となる。1603年には、マニラを中心に約2万人の中国人が居留し、東南アジアの交易地で最多の人口を擁していた。他方、マニラに居住したスペイン人は、1620年代になっても兵士を含めて2500人ほどであった。

スペイン人は中国人や日本人を、イントラムロス(スペイン城塞地区)の外にある、エストラムロスに居留させて管理した。中国人は、現在の中央郵便局近くのパリアンという指定居住区に入れた。このパリアンに生糸市場があったことから、それらは同義語となった。

スペイン人にとって、彼らは必要不可欠な存在ではあったが、異文化を持つ異教徒の集団として脅威であった。実際、1593年にはゴメス・ペレス・ダスマリニャス総督(在任1590-93)は、マルク諸島への遠征途上、中国人漕ぎ手により殺害されている。また、1603、39年には当時の東南アジアで最大規模での中国人反乱や虐殺事件が起きており、それぞれ2、3万人の中国人がほぼ皆殺しにあう。

| 1585年、日本イエズス会より派遣されたキリ シタン11人が、日本人としてマニラに初めて来 着したとされる。それ以後、日本人の数は日本 船の来航にともなってばかりなく、キリシタン弾 圧から逃れてきたことで増える。彼らは、現在 のマニラ市庁舎のあるディオラ地区や、アダム ソン大学のあるサン・ミゲル地区に集住した。 それら日本人町の人口は最盛期には3000人 を超えた。 日本人も現地のスペイン人から、中国人と同 じように嫌われたが、彼らとは違って傭兵とし て雇われる。1615年、ファン・デ・シルバ総督 (在任1609-16)はマルク諸島遠征に当たって、 日本人500人を引き連れていった。1606-08年 には、マニラ在住の日本人約1500人が暴動を 起こし、武力鎮圧されている。そうした日本人の 振る舞いを危惧し、またスペイン人の交易と競 合していたため、フィリピン総督は朱印船など の来航数を制限するよう、たびたび要請してく る。 |

|

| イントラムロスと上辺にパリアン |

マニラのスペイン人たちは、倭寇の活動が収まり、また日本船(朱印船)が来航するようになっても、日本に対しても中国と同じように、マニラに居座って待受け交易を決め込んでいた。それでも、マニラのスペイン人たちは16世紀末から17世紀に初めにかけ、フィリピン系修道会の宣教師たちに導かれて日本との交易を行うようになる。それは30年ほどの短期間に終わる。

16世紀後半におけるマニラと日本との交易の状況は明らかでない。1584(天正12)年6月、ポルトガルのジャンクがマニラからマカオに戻る途中、平戸に立ち寄る。その船には托鉢修道会士が乗っており、平戸藩主松浦鎮信はその布教を認め、彼を通じてフィリピン総督に修好を求めた。また、1587(天正15)年7月、メキシコに向け太平洋を東航中のマニラ・ガレオンが天草の崎津に漂着し、それ以後、時々日本の港に来航するようになったとされる。

1591(天正19)年、秀吉(1536-98)がマニラと交易していた長崎商人の手代原田孫七郎を通じて、フィリピン総督府に降伏あるいは遠征を勧告したため、彼らは日本への警戒を強める。その返書の使者として、1592-93(天正20-文禄2)年までにドミニコ会士やフランシスコ会士たちを派遣してくる。1594(文禄3)年には、フランシスコ会の修道士ジェロニモ・デ・ジェズス(?‐1601)ら4人が布教目的で来日する。

マニラのスペイン人たちが日本に来て交易と布教を始めると、マカオのポルトガル人やイエズス会の宣教師たちはマカオの交易と布教の独占が阻害されたと反対する。しかし、スペインは1580年から1640年までポルトガル併合しており、マニラとマカオとの交易は禁止していたものの、マニラと日本と

| の交易は禁止していなかった。また、1608年にはポルトガル系イエズス会の抵抗の甲斐もなく、教皇パウルス5世(在位1605-21)はスペイン系修道会に日本における布教を認める。 1596(文禄5)年10月、マニラ・ガレオンのサン・フェリペ号600トンがマニラからアカプルコに向かう途中、土佐浦戸湾に漂着する。秀吉から現地に派遣された五奉行の一人である増田長盛は、乗組員名簿と積み荷の目録を作らせ、一切の積荷と乗組員の所持金2万5000ペソを没収する。その積荷の、多分その一部は、『太閤記』に「上々繻子 むりょう 5万反、金欄 緞子 5万反、いんす金 1500、生きたる麝香鹿 10、唐木綿 26万反、白糸(生糸) 16万斤、麝香箱 1 但2人持、生きたる猿 15、鸚鵡 2」とある。 秀吉は、スペインは大国で、新しく土地に来るとまず宣教師を送って人々を改宗させその後で征服するという、乗組員の広言に激怒する。それが発展して、1597(慶長元)年2月長崎26聖人殉教事件が起きる。秀吉の時代、日本とフィリピン総督府との関係は険悪であった。日本―マニラ交易は、細々と始まったものの中断される。 |

|

| 1588(天正16)年、ポルトガル領ゴアのインド副王ドゥアルテ・デ・メネーゼスから豊臣秀吉に宛てた外交文書 国宝、妙法院蔵 |

17世紀に入るとマニラと日本との交易が盛んになるが、その契機は秀吉の高圧的な態度と違って、家康(1542-1616)がスペインとの交易を強く望んだことにある。彼は、マニラ・ガレオンが関東近海を航行することを承知しており、秀吉が死亡してまもない1598(慶長3)年12月、フランシスコ会士ジェロニモ・デ・ジェズスを引見して、スペイン船の渡来と銀山開発技術の伝授について斡旋を依頼する。

1601(慶長6)年10月、家康はフィリピン総督に宛て、友好的な通商関係の確立を説いた書簡を送る。それを受けて、翌1602(慶長7)年6月、フィリピン総督は船を浦賀に向けて派遣するが、その船は豊後の臼杵に入港してしまう。

この船に託された書簡で、フィリピン総督ドン・ペドロ・アクーニャ(在任1602-06)は家康に倭寇の取り締まりを求めるとともに、次のようにしたためた。「毎年、フィリピンと取引するために6隻の船、即ち各季節風ごとに3隻が皇帝(家康)の許可状を携えて、日本から来航することを承認するであろう。マニラに入港した日本人に対しては、常に親切に取り扱われ、非道に扱われたり、財貨を奪われたりすることは決してない。それ故、日本に赴くスペイン人に対しても同様にされるよう期待する」としてあった。

同じ年の10月、マニラ・ガレオンのエスピリツ・サント号が暴風雨で難船、土佐清水に入港する。そのた際、積み荷の一部没収など、現地の不適切な取り扱いが起きる。家康はそれを処理するとともに、アクーニャに朱印状を下付して、マニラ・ガレオンの寄港を求める。しかし、その寄港にはマニラの商人の抵抗があり、スペイン船が浦賀に入港するようになるのは1608(慶長13)年7月になってからであった。その船に託された書簡には、朱印船の数を毎年4隻に減らすよう、書かれていた。

1609(慶長14)年9月、3隻のマニラ・ガレオンが東航中、全船難破する。そのうち、前臨時総督ドン・ロドリゴ・デ・ビベロ(在任1608-09)ほか373人が乗ったサン・フランシスコ号が、房総岩和田で座礁する。彼は家康に謁見して、ヌエバ・エスパーニャ副王領との交易や鉱山技師の派遣、フランシスコ会の布教について協定を結び、それをスペイン国王に進言することとなる。

翌1609(慶長14)年8月1日、ウイリアム・アダムス(1504-1620、三浦按針、オランダ船リフーデ号の航海士)の指導で、日本で始めて建造された洋式船サン・ブェナベントゥーラ号(日本名、按針丸)120トンが、浦賀を出帆、メキシコに向かう。その船には、ドン・ロドリゴ、フランシスコ会布教長アロンソ・ムニョースらと、京のキリシタン商人田中勝介や堺の商人山田助左右衛門ら23人が乗っていた。

| サン・ブェナ・ベントゥーラ号は、同年10月27日現メキシコのナヤリット州マタンチェルに到着し、その後アカプルコへ回航される。その船はアカプルコで売却される。田中勝介らは、家康の教商分離政策があるため、通商交渉は成立しないまま、1611(慶長16)翌年6月副王使節セバスティアン・ヴィスカイーノの船に乗って帰国する。ここに、日本人と日本船とが初めて太平洋を横断したという、史実が残されることとなった。 しかし、すでに17世紀初めに日本人が家事奉公人などとして、メキシコやペルーにいたという。1613年、ペルーのリマには「日本のインディオ」が20人もおり、自由移民ばかりでなく、奴隷もいたとされる。彼らはマニラから渡航したとみられる。 1613(慶長18)年10月、伊達政宗(1567-1636)は家康と内通した上でとみられているが、ヌエバ・エスパーニャ副王領との交易を目指して、支倉常長(1571-1622)を正使とする慶長遣欧使節を、日本船サン・ファン・バウティスタ号(日本名、陸奥丸)500トンに乗せて月の浦から、スペインに派遣する。 |

|

| 伊東市役所、1997 |

| その船には、ヴィスカイ ーノとフランシスコ会士 ルイス・ソテーロ(1574- 1624)はじめ、スペイン 船の遭難船員ら約40人 が同乗し、日本人船員 の他、伊丹宗味といった 朱印船交易商などを含 む約140人を乗せてい た。 彼ら一行は、翌年1月 にアカプルコに上陸した 後スペインに向かい、 フェリペ3世(在位1598- 1621)に謁見して通商 条約を締結しようとする が認められない。この 交渉も、日本のアジア |

|

| |

▼スペイン船のポルトガル船と同じ交易品▼

日本からマニラへの輸出品は、スペイン人アントニオ・デ・モルガの『フィリピン諸島誌』(1609年)によれば、次のようなものであった。「良質の小麦粉、高く評価される塩漬けの肉、さまざまの色の絹織物、油や金箔で飾られた美しい屏風、あらゆる種類の刃物、何組もの武具、槍、剣、および見事に作られた矛のような武器、書き物机、箱および、小さな木の容器および、漆を塗り優美に仕上げた小さな木の容器、ひじょうにすぐれた新鮮な梨、良質のマグロの塩漬けを詰めた樽や桶、フィンバロというたいへん鳴き声の美しい鳥を入れた籠」などであった。

このようにフィリピン在住のスペインは多様な商品を持ち帰っており、日本にはそれらの交易を成立せるだけの、中国に劣らぬ十分な交易品があった。それらの品々の多くはフィリピンで使用・消費されたが、その一部はヌエバ・エスパーニヤに将来され、特に塩づけの肉や魚などはその航海の食糧として利用された。

逆に、マニラから日本へは、「中国の生糸、金、鹿皮、染料として使われるブラジルの木、蜂蜜、加工した蜜蝋、ヤシ酒およびスペインのブドウ酒、麝香猫、茶を保存するための陶器の壷、ガラス、布」などであった。なお、周知のように、南米原産の甘藷(サツマイモ)は16世紀末にはマニラから福建に伝わり、さらに17世紀初めに福建から琉球を経由して薩摩に伝わり、唐芋・琉球芋と呼ばれた。

| 17世紀、マニラのスペイン船の日本来航状況についてみると、おおむね毎年のようにしかも複数の船が来航していた。そのなかでも、1606年は7-8隻、1609年は5隻と多い。 1609年10月10日付けで長崎から、イエズス会士、日本司教ルイス・デ・セルケイラ(1552-1614)がスペイン国王に書き送った書簡には、「……マカオからの財貨と同じ財を積載した船が5艘、マニラから渡来した。それらは生糸・絹織物・織物・その他の商品であった。すなわち1艘は……このところ毎年、陛下のナウ船という名目で日本に渡来している。これは何らかの軍需品を求めて渡来している……[それ以外]にマニラの何人かの住民の私船である小型の船と3艘の普通の船が渡来した……こんなに渡来しては……[商品の]価格を大きく下落させる。したがって、マニラのスペイン人もマカオのポルトガル人も、妥当な利益を得ることが出来ない」とある(高瀬前同、p.102-3)。 マニラのスペイン人の日本との交易には王室船がほぼ必ず送り込まれ、フィリピン総督がその交易を管理して、自らも交易から利益を挙げており、その管理のもとでその交易が民間人にも広く開放され、複数の民間船が加わっている。そして、マニラのスペイン船の来航により、生糸の供給が過剰となり、その価格を低下させていた。 マカオのポルトガル船は、日本で生糸を売る場合、パンカダという単一価格での一括販売という商法を採用した。それに対して、マニラのスペイン船は1605(慶長10)年(前年糸割符制施行)以前にあってはパンカダ商法によらずに、いわば個別 |

1600年マニラに入る日本船とサムライ 所載:『大航海時代叢書〈第7〉フィリピン諸島誌』 、 岩波書店、1966 |

それに対して、ポルトガル人は幕府に、スペイン人にも自分たちと同じバンカダ価格による取引行うよう命じてほしいという、働きかけが行なわれる。それが認められ、1606年以降、スペイン人たちもポルトガル人の商法に従わざるをえなくなる。マニラのスペイン船が持ち込む生糸は、おおむね中国からの中継品であったので、その仕入れ価格はポルトガル船より割高となっていた。それをポルトガルと同じバンカダ価格で販売させられることとなった。

スペイン人は幕府にパンカダを適用しないよう、使節を派遣するなどして繰り返し要請するが、元には戻らない。彼らは、日本に先着して実績を上げてきたポルトガル人の制度をくつがえすことができない。それでも、幕府は生糸の入荷状況やポルトガル牽制のため、スペイン人にバンカダ価格を適用しない場合もあった。

なお、フイリップ・D・カーティン氏によれば、スペイン人は1590年代のマニラにおいてバンカダという「古くからの団体価格交渉制度を受け入れた。この制度下では、中国から入港したジャンクの船長は、マニラ市当局(最終的には総督自身)の権威の下で活動する、商人委員会と交渉することを義務づけられていた。参加した商人は、どれだけの資金を提供するか事前に表明しなくてはならず、購入した商品は出資額に応じて分配されることになっていた」という(同著、田村愛理他訳『異文化間交易の世界史』、p.189、NTT出版、2002)。

スペイン人は、中国人にバンカダを採用させておきながら、日本では糸割符制を嫌がっていたことになる。パンカダや糸割符制については、Webページ【3・2・2 ポルトガルの「大航海時代」と東アジア交易】を参照されたい。

▼スペイン船の来航禁止、ガレオン交易の廃止▼

スペインがフィリピン諸島に進出すると、新教国が手出しをしてくる。まず、スペインの海外拠点を攻撃するため世界周航に乗り出した艦隊が襲ってくる。1588年には、イギリス人海賊トーマス・キャベンディッシュ(1555?-92、世界周航3人目)がマニラ・ガレオンのサンタ・アナ号を拿捕し、島々を荒らし回った。また、1600年、オリフェル・ファン・ノールト(1559-1627、同4人目)率いるオランダ艦隊を手始めに、数年にわたってマニラ湾に侵攻してきた。

17-18世紀、スペインはオランダそしてイギリスに押しまくられ、覇権国としての地位を失ってしまう。特に、18世紀に入るとイギリスの世界進出はめざましい。1734年、マニラ・ガレオンのヌエストラ・セニョーラ・デ・コバドンガ号が、イギリス人ジョージ・アンソン(1697-1762)が世界一周の私掠航海を行っていた艦隊8隻によって拿捕され、130万枚のスペイン・ドル、35000オンスの純銀が奪われる。太平洋はもはや「スペインの海」でなくなる。

1762-64年、七年戦争のあおりを受けて、マニラがイギリスに占領される頃になると、ヨーロッパ人はアジア船籍を利用することで入港規制をかいくぐり、マニラで交易を行うようになる。イギリス人やアメリカ人は、フィリピンのスペイン人をはるかに上回る規模の交易を行うようになった。彼らはフィリピンから主として砂糖を積み取った。

18世紀前半、スペインはブルボン朝のもとで、国内の諸制度の改革が進められ、植民地経営の立て直しも行われる。スペイン領フィリピンにあっては、その植民地経営をマニラ・ガレオン交易や赤字補填金に依存するのではなく、植民地産業を振興させる自立することにあった。1575年アメリカ植民地から持ち込まれたタバコに、1781年から強制栽培と専売制が導入されたことで、財政は自立したばかりでなく、それによってえた収益を本国に送金するまでになる。

1778年、スペインは植民地間交易の自由化に踏み切り、マニラの交易も部分的開放される。1785年には、マドリッドに王立フィリピン会社(マニラに支部)が設立され、喜望峰回りで本国と直結する交易が始められる。この特許交易会社はフィリピンの商品作物の栽培にも関与し、アジア域内交易にも従事する。こうした特許交易会社の登場に、伝統的なマニラの商人たちは反対する。その彼らのマニラ・ガレオン交易も、1815年にはマニラ帰港船をもって廃止され、250年の幕を閉じる。そして、1821年にはメキシコが独立する。

フィリピン総督は、たびたび宣教師の保護を求めるが、家康はそれに耳を貸そうとはしない。1614(慶長18)年2月キリシタン禁教令が出る。このキリシタン禁制の影響によって、1620年頃から日本とフィリピンとの交易関係は衰退する。それにもかかわらず、マニラを拠点とするスペイン系カトリック修道会の宣教師たちは日本に潜入しようとする動きがあり、これを警戒した幕府はマニラから琉球を経由して南九州にいたる布教ルートを封じようとする。

1624(寛永元)年5月、フィリピン総督の使節が九州から上京して、新たに通商条約を結ぼうとするが、それは阻止され、ポルトガルよりも早く、スペインは日本との交易を拒絶される。ここに交易にことよせて布教を行う偽計は認めなくなった。幕府は、フィリピンとの交通を断絶するが、その一方で教商分離政策を受け入れるオランダ、イギリス、そして中国と交易関係を強めていった。

菅谷成子氏は、スペイン船の来航禁止に至った過程は単純ではなく、「スペイン側が展開した徳川幕府に対する執拗なオランダ人駆逐要請や、オランダ人の反スペイン活動の背後には、『旧教国』対『新教国』の対立のほかに『宗主国』スペインと『植民地』オランダの間の根強い対立があった。この当時、オランダ人は、その独立を承認しないスペインの植民地フィリピンに対して執拗な軍事、示威活動を展開して、総督府を刺激していた。これがスペイン人と日本人の関係をより緊迫したものにする一因となっていた」と述べる(菅谷歴史、p.218)。

▼若干のまとめ▼

スペインのアジア進出は何だったのか。その進出はポルトガルと同じように交易と布教を目的としていた。ポルトガルは既存のアジア交易ネットワークに暴力的に参入して、アジアに多数の交易拠点を築くことに成功したが、スペインはポルトガルによって再編されたアジア交易ネットワークに食い入ることができず、マニラを唯一の交易拠点とするにとどまった。

スペインのアジア進出は、ポルトガルと違って、「新大陸」において本格的な植民地の建設に成功し、それを基盤とした上での進出であった。スペインは、その進出地であるフィリピンを交易拠点としてだけでなく、本格的な植民地として建設しようとしたが、その条件に欠けていた。それだけにフィリピンからさしたる交易品が産出されるわけもなかった。

スペインのアジアとの交易と植民地の建設は、「新大陸」においてみるような成功を収めたとはいえない。それにもかかわらず、アジアとの交易とフィリピンを植民地として300余年にわたって維持してきた。それを可能にしたのが、スペインが「新大陸」において自ら産出する大量の銀を、太平洋という「スペインの海」を越えて持ち込めたからであった。

スペインはポルトガルと違って、香辛料に匹敵する「世界商品」であり、アジアにおいて安定した需要のあった銀を持っていた。そのため、多数の交易拠点を築いたり、主な交易相手の中国に交易船を派遣したり、またアジア域内で積極的に交易資金を調達しようとはしなかったし、する必要もなかった。スペインは、中国船などが一方的にマニラに来航して、マニラや「新大陸」のスペイン人が必要とする奢侈品を将来してくれれば、それでよかった。

スペインのアジア交易は、銀という支払手段のある商人らによる待受け交易となっており、またマニラ・ガレオン交易は、それを前提とする「新大陸」の銀とアジアの産品を横持ちする植民地間交易であった。その点から、マニラは太平洋を越えて作られたアカプルコの飛び島といえるし、スペインに劣らないほどの銀を流出させた、日本であって日本でない長崎の出島と同じである。

これら交易品とその支払の形態からみて、スペインの交易はポルトガルとはかなり異質であるが、日本とは大いに類似しており、しかもアジア産品の需要者としては競争相手であった。それにもかかわらず、スペインは決して積極的でもなかったとしても、アジアで唯一、日本に交易船や宣教師を派遣してきた。それはなぜか。それは、1つにはスペイン系修道会がポルトガルに対抗して布教しようとしたからであり、2つにはマニラ・ガレオンが日本に漂着する際の保護をえたいからであったとみられる。

15世紀末から17世紀半ばまでの「大航海時代」は、ヨーロッパ勢力が世界進出を通じて世界が一体化し、また世界システムが築かれた、あるいはそれを準備した時代とされ、また「新大陸」や日本の銀が地球規模で流通したことが、世界の一体化を促進する契機となったとして強調されてきた。しかし、その意味合いは、単純ではない。

アジアの産品は、「大航海時代」以前いくつかの交易圏を中継されることでヨーロッパに将来したが、「大航海時代」、ヨーロッパ人がアジアに進出したことで、アジア交易圏からヨーロッパ交易圏に直接、持ち帰れるようになった。そのアジア産品は主として奢侈品であって、「大航海時代」、基本的な変化はなかったし、アジアはヨーロッパ人に包囲されつつあったとはいえ、伝統的な生産と交易システムを通じて供給されていた。

他方、ヨーロッパ人は需要が増大するアジア産品を求めて来航したものの、それに見合う商品を十分には持ち合わせていなかった。その支払手段の不足を埋めたのが「新大陸」の銀であった。それは、スペイン人が建設した植民地において、原住民やアフリカ奴隷の強制労働によって生産されていた。そこには、スペインという特定国が「新大陸」の一部を従属するという、世界システムが築かれていた。

このように、「大航海時代」といっても、広大で多様なアジアはヨーロッパによる支配と従属の世界システムに、ほぼまったく組み込まれていない。また、アジア産品の最大で最良の供給国であった中国が、銀を一方的に飲み込んでいたにすぎない。「大航海時代」は世界を一体化させたとされるがそれはいびつであり、また「世界システム」は世界の特定の地域をさすにとどまる。したがって、「大航海時代」はそれらの発端を開いた時代といえる。

次の段階は、「大航海時代」末期におけるヨーロッパ人勢力の、アジアにおける交易港の確保から領土支配への移行である。それは、17世紀のオランダのインドネシア、18世紀のイギリスのインド支配にみる、熱帯産物の買入れから強制栽培への転換である。フィリピンでいえば、18世紀のタバコの強制栽培であった。それら熱帯産物の強制栽培に「新大陸」の銀を用いることはない。

(2006/07/20記)

ホームページへ |

目次に戻る |

|

|