ホームページへ |

目次に戻る |

| |

▼イブン・バットゥータたちに提供された船▼

インド南西海岸にある港には、かならずイスラーム教徒が居留し、居留地を設けていた。マンジャルールという「町には約4000人のイスラーム教徒がいて、彼らは町の1行政区に属する郊外地区に住んでいる。時として、彼らと町の住民との問に戦闘が起こるが、そこの君主は[多くの外国]商人たちを[招き寄せる]必要があるため、両者を和解させる[ことに努めている]」という(『大旅行記』6、p.120)。

インドの中国への使節団は、キンバーヤにおいてグジャラート地方に住むスンナ派のイスラーム教徒のコミュニティーに属する、ナーフーダの「イブラーヒーム[ウマル・アルヒナウリーに同じ]が所有する〈ジャーキル〉と呼ばれる船に乗船する。その船には、シナ王に贈呈する馬70頭を積み込み、残りの贈り物についてはわれわれの随行員の馬と一緒に、そのイブラーヒームの弟の[所有する]〈マヌールト〉と呼ばれる船に積んだ。さらに、[キンバーヤ近郊のカンダハールの君主]ジャーランスィーは[別の]船1艘をわれわれのために提供してくれたので、われわれはその船に[随行の高官と]彼らの2人の従者たちの馬を積み込んだ。ジャーランスィーは、その船に飲料水、旅の食糧と飼料をわれわれのために準備した上、〈ウカイリー〉と呼ばれる船に、彼の息子を随行者として付けてくれた」。

ジャーキルは馬70頭も積める大型船とみられ、マヌールトは不明であるが、ウカイリーは「グラーブ[船]と似ているが、それよりも[船幅が]広く、60棹のオールを備え、戦闘の時、[敵の]矢や投石といったものが漕手たちに当たらぬよう[防備用の]屋根[覆い]が付いて」おり、ガレー船のような快速船で、戦闘に用いられた。王子が乗った船には「50名の弓師と50名のエチオピア人戦士たちが乗り組んでいた。彼らは、まさにこの海の覇者たちで、もし彼らのうちの1人でも船に乗っていれば、インド人海賊や異教徒たちといえども、[恐れて]その船の襲撃を避ける[ほどである]」という(以上、『大旅行記』6、p.101-2)。

インドの中国への使節団は、カーリクートにおいて、ジャンクに乗り換える。「シナへ出発する時期になった時【注6】、[カーリクートの]君主サーミリーはカーリクート港に停泊中の13艘のジュンク船団のなかから1艘をわれわれに用意してくれた。そのジュンクの代理人(ワキール)は、シリヤ人の〈スライマーン・アッサファディー〉と呼ばれた。私と彼とは旧知の仲であったので、『女奴隷もいることだし、誰とも一緒にならない専用船室を1つもらいたいのだが。彼女たちとは一緒でなければ、絶対に旅をしないのがこの私のいつもの習わしなのだ』と、私は彼に言った」(『大旅行記』6、p.131)。それは受け入れられる。

イブン・バットゥータが金曜日の礼拝のため下船していたところ、大時化が襲ってきて、中国皇帝への「贈り物を積んだジュンクは大波に遭い、乗っていた全員が死亡する……[その時、]異教徒のカーリクートの君主の……護衛の従者たちは、一般の人々が海から打ち上げられたものを盗まぬよう、殴りつけていた。ムライバール地方の一般的な習わしとしては、船が遭難するごとに、船から引き揚げられた[すべての]ものは国庫の所有に帰するが、特にこの町だけは例外である。というのは、[難破船から引き揚げられた]そのものは本来の所有者たちが受け取ることになっているから」であった。

他方、イブン・バットゥータが乗る予定の「カカムの乗組員たちはジュンクに起こった[悲惨な]状況を知ると、帆を上げて、私のすべての積荷、私の従僕たち、そして私の女奴隷たちまで[すべて]一緒に載せたまま、船出してしまった。そして、私1人だけが海岸にとり残されてしまった」のである(以上、『大旅行記』6、p.133)。その結果、彼は旅立つことができず、インド西海岸をうろうろすることになる。

▼シナの船のかたち、ジュヌーク、ザウ、カカム▼

船、3分船と4分船の3艘の船が伴走する。こうした船は、シナのザイトゥーン[泉州]の町、もしくはスィーン・カラーン―スィーン・アッスィーンのこと、[広州]―でのみ建造される」。

「その造船の方法については、以下の通りである。彼ら[シナの船大工たち]は[最初に]木造の2つの壁を造り、その2つの[木]壁の間に、実に分厚い数枚の板木【注8】を縦と横から太い釘で[打ち、]ぴったり固定する。なお、その釘の長さは3ズィラーゥ[にもおよぶ]。2つの板壁とこれらの板木とが完全に合わせられると、次に彼ら[船大工たち]はその2つの板壁の最上部に船底[となる][甲板あるいは板床となる、ではないのか、引用者補足]床[材]を取り付けて、2つの板壁を海に押し出し、造船作業を完成させる。[船が完成するまで、]それらの板木と2枚の板壁は水に浮いたままの状態であるため、彼らはそこに降りて、体を洗ったり、彼らの用を足すことも出来る。それらの板木の側面(舷側)に沿って、彼ら[船乗りたちの漕ぐため]のオールがあるが、それはまるで帆柱のように巨大なもので、1本のオールに10人、15人が一緒になって、立ち上がったままの姿勢で漕ぐ」。

「船には、4つの甲板が取り付けられ、幾つもの一般船室、専用船室と商人用の[上部]船室が備わっている。そのなかの専用船室には、複数の個室と洗面所があり、その船室に鍵が付いているので、船室の主人がそこに鍵をかけ、女奴隷や女性(妻)たちを一緒に乗せることも出来る。従って、専用船室にいると、そこの人は船に乗っている他の乗客に気づかれずに過ごせるので、ある[目的の]国に着いた時に初めて、両者が顔を合わせるようなことも起こりうる。一方、船乗りたちは自分の子供たちを専用船室に住まわせ、幾つもの木製の水槽のなかで青物野菜、豆類や生姜を栽培している」。

シナの「船の代理人(ワキール・アルマルブ)[と呼ばれる人]はまさに大アミールと同じで、彼の上陸の際には、[寄港地の支配者配下の、引用者補足]射手やエチオピア人たちが小型の投げ槍、刀剣、鐘鼓、角笛、喇叭[など]を持って先導[行進]する。そして、彼が投宿予定の宿舎のところに着くと、彼らはその門の両側に長槍を立てて、彼の滞在している間、ずっと同じ状態を続ける。シナ人のなかには多数の船を所有し、自分の複数の代理人たちを各地に派遣する人(船主)もいる。従って、世界中で、シナの人々に匹敵するほど多くの財貨を持つ者はない」(以上、『大旅行記』6、p.128-31)。

▼マルディヴ群島の客人主人関係と一時婚▼

カーリクートに、イブン・バットゥータを置き去りにした「例のカカム船に乗っていた、私の所有する2人の男奴隷が到着し……女奴隷は死んだこと、ジャーワの支配者がその他の女奴隷たちを奪ったこと、荷物についても他の人に分捕られたこと」を報告してくる(『大旅行記』6、p.142)。「このカカム船は1342年(もしくは1343年)に中国まで行き、次年の43年(もしくは44年)に再びカーリクートに戻ったのであろう」と注釈されている(『大旅行記』6、p.193)。

カーリクートの海難で使節の随行高官が溺死し、中国皇帝に贈る荷物も失われ、イブン・バットゥータも持ち物をすべて失った。それで、中国への旅をやめようとしたがスルタンの咎めを恐れ、旅を続けることとする。ヒナウルで越冬し、そこでサンダーブールの異教徒との聖戦に参加した後、カーリクートに戻り、1343年夏頃マルディヴ群島に向けて旅立つ。そこで、イブン・バットゥータがなぜマルディヴ群島を訪れようとしたかという疑問が、当然のように浮かぶ。

家島彦一氏は、「中国ジャンクが遭難してすべての所持品を失ったこと、異教徒の海賊に囚われて身ぐるみ剥がれたこと[これは後日のことがら、引用者補足]、サンダーブールでは異教徒の再攻撃によって敗退したことなど数々の災厄に遭い、意気消沈していた。そうした時に、彼は魅力的なマルディヴ群島に関する噂を耳にしたのである。そこで取りあえず、マルディヴ群島に渡り、そこを経て、さらにシナに向かう機会が掴めるのではないか」としたと解説する(『大旅行記』6、p.243)。

イブン・バットゥータは10日後に着く。その島はカンナルース(北マーロスマドゥル島)であり、「そこに到着するまでの私は、[キンバーヤで世話になった]ナーフーダのウマル・アルヒナウリー[イブラーヒームのこと]の船に乗って行った」(『大旅行記』6、p.219)。その島に入って来た外国人がかならずかかる熱病(マルディヴ・フィーヴァー)を患う。「そこで、私は宝石類の一部を売って[この島の通貨となっている]子安貝に代え、またベンガルに向けて航海する船1艘を借りた」が、その島の宰相に引き留められ、法官職を押しつけられる(『大旅行記』6、p.219)。いくつかの島を巡り、ムルーク島(ムラク島)に来て、いまうえでみた同じ船で、そこから1344年8月インド南東海岸のマァバル海岸に向かう。

なお、マルディヴ群島にも、すでにみたインド洋海域で広く見られる〈客人主人関係〉があり、それと同時に「[外国の]船が来航すると、船の乗組員たちは[島の]女たちと結婚するが、[再び]出港したい時には、その女(妻)と別れる」という、一時婚(ムトア、原義:楽しみ、快楽の結婚)が見られた(『大旅行記』6、p.242)。

▼聖山サランディーブ山の島スィーラーン▼

「彼は海上における強力な君主で、この私がマァバルに滞在している時に一度、彼の所有する大小100艘の船を目撃したことがある。そして、私がそこに着いた時にも、停泊港にはイエメン向け航海のための君主専用の船8艘がいた。君主は、[海賊行為のために]出陣の準備を指令し、彼の戦艦を護衛するための要員を召集する。そして彼らが船に乗って、[相手の船を追撃し、拿捕する]機会を掴みそこなった時は、『イエメンに向かうわれらの船団を護衛しようとして来ただけなのだ』と言い訳をする」のだという(『大旅行記』6、p.283)。

カランブー(ボンベイ)という町は、「サランディーブ国でも最も美しく、また一番規模の大きな町の1つで、あの統轄者、海の法規範を下す人、ジャーラスティーが約500人のエチオピア人を率いて住んでいる」(『大旅行記』6、p.296)。

この海の法規範を下す人は、具体的には不明だが、「恐らく海の慣習法に基づく裁判を行う海事法廷の法官であると考えられる。当時のインド洋の主要な港には、海事法廷があって、沈没船や漂着物の処理、海上での海賊行為、船上での殺傷・盗難事件、通行権をめぐる問題などの処理を行っていた」と注釈される。

すでに幾度か登場している東北アフリカのエチオピア人は、「奴隷として、イエメン商人に買われ、ダフラク諸島、ザイラゥ、ムハー、アデンなどからアラビア海を渡って、グジャラート、コンカン、マラバールなどの諸港に運ばれ、船員、港の労務者・傭兵、門番、国家の臣官やマムルーク軍人などとして活躍した。ムガル時代には、アフガーン系、トルコ系やモンゴル系のマムルーク軍人と並ぶ、第4の勢力を持つほどに増大した」とされる(以上、『大旅行記』6、p.314)。

イブン・バットゥータは、サランディーブ山に登山するなど、島の西南部を小回りした後バッターラに戻り、ナーフーダのイブラーヒームの船が約束通り待っており、それに三度乗って、マァバル地方を目指して出帆する。

▼異教徒の海賊に身ぐるみはがされる▼

スィーラーン島とマァバル地方の間にある、マンナール湾とその奥のアダムズ・ブリッジの周辺は複雑な地形をなし、干満潮の差が大きく、航海の難所となっていた。そのマンナール湾を横断する途中、イブン・バットゥータの乗った船も座礁する。命からがら、パムバン海峡に近い漁村マンダパナムのあたりに上陸する。マァバル地方のマドゥライ・イスラーム王国の聖戦に参加させられた後、ファッタンの港から再びマラバール海岸のカウラムに戻る。

家島彦一氏は、このファッタンはカーヤルパッティナムだとし、「当時のイエメン・ラスール朝にとって、カーヤルはカーリクート、カウラム、マンジャルールと並ぶインドにおける重要な交易相手であり、特にアデンとカーヤルの両港の間には密接な交易関係があった」。マルコ・ポーロは、それをカイル市として「すこぶる地の利を得た海港であり、取り引きに便宜な市場をなしているとなっている」と書いている(以上、『大旅行記』6、p.347)。

「ファッタンに戻ると、ちょうどそこにイエメン向けの船8艘がいるのを見つけ、私はそのうちの1艘に乗って出帆した。ところが、[その航海の途中、]われわれは4艘の[敵の]戦艦と遭遇し、暫くの間、交戦したところ、[幸いにも敵の]戦艦は退却した。こうして、われわれはカウラムに着いた」。その後、さらに、マラバールの海岸を北に向かうが、この地方のヒナウル(カルナータカの港ホナーヴアル)「周辺の海域は、イスラム教に改宗しない異教徒の海賊船が横行する危険な海として知られた……海賊の集団がいて、5、6艘の大船を所有し、武装した多数の兵士を乗り込ませて、出会う船をことごとく襲撃し、積荷を奪っていた」という(以上、『大旅行記』6、p.157)。

イブン・バットゥータもその災難に遭う。その時の様子を次のように記している。「ヒナウルとファーカヌールとの間にある小島に着いた時、異教徒たちが12艘の戦闘用の船に乗って、われわれを襲撃した。彼らは、われわれと激しい戦闘を交え、結局、彼らが勝利し……それまでずっと蓄えておいたもののなかで、実際に手元に残っていたすべてを奪った。彼らはスィーラーンの王から賜わった真珠や宝石類を奪い、さらに私の衣服を、そして善行に勤しむ有徳の人たちや聖者たちが私に贈ってくれたもののなかで、私が所持していた旅の餞別品を奪い、結局、彼らが私に残したものと言えば、ズボンを除くと、ただのパンツ1枚であった。彼らは[船の]仲間たち全員の所持品を奪うと、われわれを岸辺のところで降ろした」(『大旅行記』6、p.335)。

すべての持ち物を失った後、カーリクートに戻ることになる。

▼再びマルディヴ群島、そしてベンガルへの旅▼

イブン・バットゥータは、カーリクート滞在中、マルディヴ群島に残してきた妻が男児を出産したことや、島で起こった新たな政治動向などを知って、再度マルディヴ群島に戻る決心をした。だが、クーデターの計画はすでに島中に知れており、イブン・バットゥータは危険人物とみなされ、上陸を許されなかった。そして、厳重な監視のもとに置かれ、わが子と対面するが、親子を島に残すこととする。わずか5日間の滞在で再びマルディヴ群島を離れ、ベンガル地方に向かうことになった。

家島彦一氏によれば、「イブン・バットゥータは、1345年8月後半から9月初旬の頃、マルディヴ群島のマーレー[マレ島]から船に乗り、夏季の南西モンスーンを利用してスリランカの南端を迂回した後、ベンガル湾を一気に北上、ベンガル地方の港スドカーワーン(チッタゴンではなく、南西ベンガル地方のサートガーオンを指す)に向かった。マルディヴ群島とベンガル地方との間は直線距離にして海上約3200キロメートルの隔たりがあるが、イブン・バットゥータが述べるように、43昼夜の船旅で横断したとすると、1日の航行距離は約75キロメートルとなる」。かなり遅い船旅であったと思われるとする。

「マルディヴ群島とベンガル地方との間には、古くから密接な交易関係があって、とくに群島特産の子安貝はベンガル、アラカン[チッタゴン南方]や雲南地方において通貨として広範に使われたため、毎年、莫大な量の子安貝が運ばれた。一方、ベンガル産の米は、マルディヴ群島、南アラビアやペルシャ湾岸の各地に運ばれて交換取引され、商人、船乗りや漁民たちによっても日常的に消費された」(以上、『大旅行記』6、p.371)。

スドカーワーンからベンガル・アッサム地方に入り込むが、それはスィルヘトに住むイラン・タブリーズ出身の聖者に会うためであった。その後、メグナ川を下って、スナルカーワーン(ソナールガーオン)の港まで出る。その港は、ブラマプトラ川などが合流してできた大三角洲にあり、東ベンガル地方の中心都市でダッカの南東22キロメートルに位置した。

スドカーワーンは、「14・15世紀には、南西ベンガル地方の最も重要な経済都市となり、町に造幣局が設けられ、またスマトラ、スリランカ、マルディヴ群島やイエメンとの海上交易が盛んに行われた。1530年以降、ポルトガル人と交易関係を持ったが、彼らによる不正・放火行為が重なったこと、またサラスワティ川の沈泥作用により川底が浅くなり、大型船の航行が不能になったことなどの理由で、1550年代には急速に衰退した」ところであった(『大旅行記』6、p.375)。

他方、スナルカーワーンは「東ベンガル地方のイスラム支配の政治・軍事拠点として、またアッサム高地や雲南の方面と結ばれた交易活動の中心として重要な役割を果たした。ベンガル地方には、網の目のように張り巡らされた水路、低湿地、葦やマングローブなどの密林と瘴癘地、また米や綿花などの豊かな生産力を背景として、デリーの王朝から独立したイスラム地方政権が次々に成立した」という(『大旅行記』6、p.381)。

▼ニコバール諸島を経て、スムトラ・パサイへ▼

イブン・バットゥータはジャンクに乗って、スナルカーワーンからベンガル湾を南下し、スマトラ島に向かった。15日で、バラフナカール地方(ニコバール諸島)に着いている。その島の人々は、「彼らのところに[長く]滞在している者を除き、船乗りの誰1人として上陸をさせず、彼らはただ海岸でのみで[船乗りや外国商人の]人々と売り買いを行い、また象の背に乗せて運んできた飲料水を人々に提供する。その理由は、1つには水場が海岸から遠く離れているためであり、また人々に飲料水を勝手に汲ませないためでもある。そうしたことは、ひとえに自分たちの女たちのことが心配な余りのことであった」(『大旅行記』6、p.392)。

そこから25日後に、ジャーワ島に着く。この島はスマトラ島であり、「他ならぬ〈ジャワ産の安息香〉の名の由来となったところである。われわれが、その島影を[海上]半日行程のところから望むと、島は緑鮮やかであった。島の樹林の多くは、ココ椰子、檳榔子、丁子、インド沈香、シャキー、バルキー、マンゴー、ジャムーン、甘味オレンジ、竜脳葦[など]である。その島の住民の売り買いは、錫片およびシナ産の溶かしていない[粒]砂金によって行われる。そもそも島にある芳香植物類の多くは、島の中でもただただ異教徒たちの地域にのみあり、イスラム教徒たちの[住む]地域にあるものは、それよりずっと少ない」。

「われわれが投錨地に着くと、早速、そこの住民が何艘もの小船に乗り、ココナツ、バナナ、マンゴーと魚を持って漕ぎ寄せて来た。そうしたものを[来航の外国]商人たちに贈るのが彼らの慣行であるため、[それを受けとった商人の方も]各自応分のものを贈って、彼らに報いることになっている。海の支配者の副官もまた、われわれの船に上がって来て、われわれと同乗している商人たちを調べてから、われわれに上陸を許可した」(以上、『大旅行記』6、p.394)。ここにも〈客人主人関係〉の取り引きが見てとれる。

この海の支配者は、スムトラ・パサイに新都を定めたスルタンの後継者とされる、スルタン=マリク・アッザーヒルであった。イブン・バットゥータが、ベンガルから便乗した「ジャンクは、恐らくスムトラ(スムトラ・パサイ)王国のスルタン=マリク・アッザーヒル2世(在位133?-49)の所有する船であり、中国の広州もしくは泉州で建造されたものと考えられる」という。中国に滞在後、泉州から船出して、スマトラ島に向かって戻る際にも、同じスルタンのジャンクを利用している。このスルタンは、シナのジャンク船団を所有することで、中国やベンガル、インドとの海上交易を行い、莫大な富を得ていた(『大旅行記』6、p.415)。

イブン・バットゥータが「スムトラのスルタンのもとで滞在したのは15日間であった。その後、[5月半ばから10月初旬までの季節風による]旅立ちの時期になった時、私は旅[の許可]をスルタンに求めた。シナへの航海はいつでも良いというわけではなく、もしその時期を逃せば、機会を失ってしまうからである。すると、スルタンはわれわれのためにジュンク1艘を仕立て、旅の必需品を整え、施し物を賜うなどの心遣いをしてくれた」(『大旅行記』6、p.403)。

ここで重要なことは、イブン・バットゥータの記述がマラッカ海峡と南シナ海を経て、中国に近づくにつれて、次第に現実と虚構とが入り交じる〈アジャーイブ(驚異・驚嘆)の世界〉を描くことに力点が置かれるようになり、「海上35日の後に〈凪の海〉の海に入った」とか、いわゆる〈海の驚異伝説譚〉とかが現れてくる。例えば、犬に似た口元をした全裸人、女人国伝説に類するタワーリスィ一国、澱みの海、暗黒の海、嵐の渦巻く未知の海、巨鳥ルフなどである。いずれも『アラビアン・ナイト』の「海のシンドバードの航海談」などと、驚くほど共通した内容となっている。

それでも、スムトラ・パサイ王国の記事は「13世紀末から14世紀初頭にかけて、マラッカ海峡周辺の港市を中心に、次第にイスラム系の国家・社会が広がってゆく具体的な過程を伝えたものとして興味深い」という(『大旅行記』6、p.415-6)。スムトラ・パサイは2004年の大地震が起きたバンダ・アチュ地方にある。

▼〈凪の海〉に37日留まり、南シナ海から泉州へ▼

「われわれは、21日[の間]、スルタンの国に沿って航海し、ムル・ジャーワに着いた。そこは異教徒の地方で、その地方の長さは2か月の行程にわたる。そこには、芳香薬物類、カークッラ産およびカマール産の良質沈香がある」(『大旅行記』6、p.403)。

「そして、われわれがカークッラの投錨地に着くと、そこにジュンク船団が[停泊して]いるのを見た。その船団は、[海]賊に備えたり、[カークッラの]人々に[支払うべき税に]逆らうジュンクの人たち(密輸人)に対する[監視の]ために編制されたものである。というのは、彼ら[カークッラの人々]は[到着する]各々のジュンクに対して納貢の義務(税)を課しているからである」(『大旅行記』6、p.407)。

このムル・ジャーワとそのカークッラの比定については議論がある。家島彦一氏は、それらをマジャバイト王国の一部のマレー半島東岸部と、そのシャム湾に面したクラ地峡付近の港と考えている(『大旅行記』6、p.431-2)。また、カークッラに停泊していた護衛船や監視船はマジャバイト王国の船団と見ている。なお、イブン・バットゥータはカークッラに上陸して、象が輸送に使われているのを見る。

彼らは季節風に乗っていたにもかかわらず、34日もかかって、「〈凪の海〉、つまり澱みの海に入った。そこの海は赤みを帯びていたが、彼ら[船乗りたち]の主張によると、その海に隣接する地面の泥砂[が流れ出るため]であるという。その海には風もなく、波もなく、広漠としているにもかかわらず、何の動きもない」(『大旅行記』6、p.409)。この無風地帯はどこか。

イブン・バットゥータの前には、「シャム湾、ジャワ海、フロレス海、スルー海、ボルネオ海などの海」があった。そこには「無数の島嶼、複雑な入江、半島、海峡などが多く、穏やかな浅い海が広がり、ブギス、バジャウ、オラン・ラウトなどの海民たちが活躍した」ことであろう。また、〈赤味を帯びた色〉とは「熱帯・亜熱帯に見られる紅色土壌(ラテライト)が、河水と一緒に海へ押し流されたために生じたもので……特に、ソンコイ川は〈紅河〉と呼ばれた」と注釈されている(『大旅行記』6、p.437)。

その高温多湿な〈べた凪の海〉の〈のたうち〉から逃れるには、どうすればよいか。シナのジュンクにはすでにみた3艘のいわば小型の船を伴走させており、それらがオールを漕いで、ジュンクを曳綱で引っ張って曳航していた。さらに、「ジュンクには、まるで帆柱のような大型のオールが20棹ほど装備されていて、その1棹ごとに30人、もしくは30人はどの男たちが集ま[って組をつく]る。彼ら[漕手たち]は2列になって立ち、一方の列は他方の列と向かい合う。オールには、まるで棍棒のように太い2本の綱が付けられ、2つの組のうちの一方の組が1本の綱を[引いて]漕ぎ、その後で放し、すると別の組が漕ぐ。その時、彼らは美しい声で唄い、多くの場合、〈ラァリー、ラァリー!〉と言う」とある(以上、『大旅行記』6、p.410)。

彼らは〈凪の海〉に37日も留まる。それでも順調な航海だったという。その後、イブン・バットゥータたちは、タワーリスィーという国に着く。そのいつかある停泊港の1つであるカイルーカリーの町に投錨する。そこは数ある町のなかでも、最も壮麗で最も規模の大きな町であった。彼が往路、復路、通過するタワーリスィーの国がどこかは不明であるが、チャンパ海岸の港とその周辺地域に比定され、その町カイルーカリーはファンランと考えられてきた。

このように、イブン・バットゥータはマラッカ海峡にまったく関心を寄せておらず、そこを通らなかったのではないか。いずれにしても、マラッカ海峡や南シナ海にかけての記述は異教徒の地に入ったためか雑ぱくとなる。それはさておき、「その後、われわれはタワーリスィ一国から出帆し、順風に恵まれ、17日後、シナ地方に着いた。その間、われわれは最良の船足と最高の航海を続けた」という(『大旅行記』6、p.414)。

▼泉州、広州、福州、杭州、そして大都▼

イブン・バットゥータは、カーリクートで海賊に襲われてから2年余りかけて、ザイトゥーン(泉州)に着いたことになっているが、その日時はもとより不明である。彼は、皇帝カーンの賓客として、スィーン・カラーン(広州)まで南下し、カンジャンフー(福州)、ハンサー(杭州)など、イスラーム教徒が多く住む都市を巡った後、大運河を通って、元朝の首都ハーン・バーリク(大都)を訪れる。

イブン・バットゥータが最初に到着したザイトゥーン(泉州)は、「壮大にして、規模の大きな町であり、カムハー織り(錦紗)やビロード織りの布地(鍛子)がそこで製造されており、それらはその町に由来する名(ザイトゥーニーヤ)で知られている。その布地は、ハンサー織り(ハンサーウィーヤ)やハンバーリク織り(ハンバーリキーヤ)よりも上等である」。

「そこの停泊港は、世界の数ある港のなかでも最大規模の港の1つ、否、間違いなく最大のものであり、私は実際にその港で約100艘の大型ジュンクを見た。さらに小型船に至っては、多くて数えきれないほどであった。そこの港は陸地に入り込んだ海からの大きな入江で、やがてその海は大河と混じり合う。この町は、他のすべてのシナ地方と同じく、住民のための果樹園、田畑と屋敷が町の真ん中にあって、ちょうど、わが国の[サハラ砂漠の交易で栄えた]スィジルマーサの町とよく似ており、他ならぬこのために、彼らの町は規模が大きくなっている」(『大旅行記』7、p.26)。

イブン・バットゥータは、「そこの総督と会見したが、その人は贈り物を携えて使者としてインドに赴き、[一時、旅の途中を]われわれと一緒に過ごし、そしてその人の乗ったジュンクが沈没した、他ならぬ当の人物であった」(以上、『大旅行記』7、p.26)。これは出来すぎた話であろう。

イブン・バットゥータは、「この川を27日間、旅した。毎日、正午頃になると村に投錨し、そこでわれわれに必要なものを買い入れ、正午の祈りを行った。その後、われわれは[再び船に乗り]夜の礼拝の時には他の村で船を降り、といった生活を続け、こうしてついにスィーン・カラーン(広州)の町に着いた」。

スィーン・アッスィーンの町は、「他ならぬそこで陶器が製造されるが、ザイトゥーンの町でも陶器は作っている。〈生命の水〉の川は、そこで海に注ぐ。[シナに住むイスラム教徒の]人々は、そこを[『コーラン』にあるように]『2つの海の出逢うところ』と呼んでいる。そこは[シナの中で]最大の町の1つで、市場は最も立派である。そこにある市場のうち、最大規模のものは〈陶器市場〉であり、その市場[で取引きされた陶器は、そこ]からシナの全地域に、さらにインドやイエメンにも輸出される」(以上、『大旅行記』7、p.29)。

「10日の旅の後、カンジャンフー(福州)の町に到着した。そこは規模が大きく、華麗な町で、広大な平原の中にあり、町の周囲を果樹園が取り囲んでいるので、 まるでダマスカスの[緑濃い田園地帯]グータのようであった」(『大旅行記』7、p.35)。

ちんと整備されている。そこには幾つものモスクがあり、ムアッズィンたちがいる」としている(以上、『大旅行記』7、p.40-1)。

中国の海上交易都市には、イスラーム教徒にとって必要な施設と、海上交易人を受け入れる体制が整っていた。この時代、イスラーム教徒はなお多数の海上交易都市に居留してはいたものの、現実に西から来る海上交易人としては中国市場からむしろ撤退しつつあった。

▼中国の厳しい海上交易の管理▼

イブン・バットゥータは、中国の都市や産業、物産の事情を取り上げているが、その手始めとするかのように、海上交易管理を紹介している。まず、自国船の出入港管理について、「シナ人の慣行として、もし彼らのジュンクの1艘が出港しようとする場合、海の司令官(市舶司官、sahib

al-bahr)が自分の書記官たちを伴ってその船に乗り込み、船で旅立つ弓兵、使用人たちと船員たち[の名前のすべて]を記録し、然る後に、彼らに対して出港が許可される」。

「また、その同じジュンクがシナに戻ると、彼ら[海の司令官とその書記官たち]は再び船に上がり、[出港する時]彼らが記録した人物のすべてについて照合する。もし[、出港の際の名簿に]記録された者がそこに見当たらない時には、彼らはジュンクの船長(サーヒブ、sahib al-junk)【注1】にそのいなくなった者について問い質す。その際、その者が死亡したとか、逃亡したとか、あるいはそれ以外の、当人に起こったことの事実証拠(ブルハーン)を提示すればよいが、もしその証拠の提示がなければ、その船長はその件で逮捕される」。

次いで、積荷の検査である。「彼らは、そのこと(乗員検査)を[完全に]すませた後、船長に対して船に積み込まれている商品に関して、安価なもの高価なものに関わりなく、すべてを説明するよう指令する。その後、船に乗っていた人は下船するが、役所(税関)の監視官たちは彼ら乗客たちの所持している物を検査するために座っている。そして、もし監視官たちがあらかじめ隠されていた商品を見つけ出したならば、そのジュンクは船に積載のもの一切とともに、国庫の財産となってしまう。そのことは[官吏による]一種の不当所得(ズルム)に当たるものであって、そのことを私が実際に目撃したのはシナだけで、その他の異教徒の国々でもイスラム教徒の国々でも、どの国にも決して見られなかったことである。

前者の、「その者が[シナにいるイスラム]商人のもとに滞在したい場合、[最初に]その者の所持金が[帳簿に]記録され、その金を定住している商人のもとに預ける。すると、その商人はその金の中から[不正のない]公明正大なやり方で、彼のために必要な経費を支出する。もし、その者が[再び]旅立ちたい時、[定住の]商人はその預かった金について[監視官によって]調べられる。一部でも不正に使われたことが判明した場合、定住している商人は[最初に]預かった金[の全額]をその者に支払うことが罰則として科せられている」。

後者の、「一方、[到着したイスラム商人が]フンドゥクの方に滞在することを望むと、その者(客人)は、自分の所持金[すべて]をフンドゥクの主人に任せ、その主人が客人に代わってその望むもの[すべて]を購入し、[後で]その額を精算するという条件のもとに、[保証金として]その金を委託させられる」(以上、『大旅行記』7、p.23-4)。

このイスラーム教徒商人の取り扱われ方も、この場合金銭が預託されてはいるが、一種の〈客人主人関係〉といえなくはない。

なお、海の司令官と訳されている唐代に起源を持つ市舶司や、フンドゥク(商人用の宿泊と荷 物の倉庫を兼ねた施設で、東方イスラム地域ではハーンという)についての詳細は、Webペー ジ【2・2・2 インド洋の交易都市とイスラーム交易民】や【2・2・4 東アジア世界、宋代までの海上交易】を参照されたい。

▼皇帝が殺害、ほうほうの体で、帰帆する▼

イブン・バットゥータは、シナの旅を続けるが、それを楽しんでいる様子はない。「シナ地方は、国としてはまことに素晴らしいところだが、私にはなるほど素晴らしいと感じさせるものがなく、異教徒たちがシナの絶対的支配権を握っているため、私の心はいつも[不安で]激しく動揺していた。自分の宿泊所を出ると、 私は[イスラム教の掟から外れた]たくさんの罪深い事柄に遭遇したので、そのことが私の心を乱し、ついには[耐えられなくなって]私は宿泊所に籠もるようになってしまい、やむを得ぬ時を除いて決して外出しないようにした。だが一方、そこでイスラム教徒たちを見かけた時には、私はまるで自分の家族や近親者にでも会ったような気分になった」と嘆いている(『大旅行記』7、p.38)。

それはともかく、イブン・バットゥータは元朝の首都ハーン・バーリク(大都)に入るが、それほどの感慨もない。「彼らによる慣行どおり、[運河を使っていたので、引用者補足]町から10マイルのところに投錨した。われわれの報告が書状によって海軍提督たちのもとに伝えられると、彼らは町の投錨地に入ることを許可した。そこで、われわれはそこに入り、次に町に上陸した。町は、この世における最大規模の都会の1つであるが、[南]シナ地方[の町々]の配置とは異なる」という(以上、『大旅行記』7、p.50)。

イブン・バットゥータは皇帝に拝謁しようとするが、皇帝と従兄弟フィールーズとが政権抗争を起こし、皇帝が殺害され、内乱状態になっていた。そのため、急遽、ザイトゥーンに引き返し、「インド向け航海の数艘のジュンクを見つける。その船団のなかには、ジャーワの支配者マリク・アッザーヒル所有の一艘のジュンクがあり、その船の乗組員たちはイスラム教徒で、しかも船の代理人は私の顔見知りでもあったので、私が乗船することを喜んで迎えてくれた」という(『大旅行記』7、p.58)。

ここで重要な問題に出会うこととなる。イブン・バットゥータが1346年に中国に着いたとすれば、そのときの皇帝は順帝トガン・テムル(在位1332-70)であるので、殺害されようがない。この矛盾から、多くの研究者が彼の中国訪問に疑念を持つこととなった。それに対して、家島彦一氏は「イブン・バットゥータの本来の旅程はインド南西海岸、マルディヴ群島、スリランカ、コロマンデル海岸を経て、[それ以東には行かず、引用者補足]、再びカーリクートに戻り、そこからダウ船でアラビア海を渡って南アラビアのザファーリ(ザファーリ・アルフムード、ズファール)に引き返したことが推測されるので、ベンガル地方およびそれ以東の諸地域、スマトラ島、インドシナ半島の1地域に存在したと思われるタワーリスィー国や中国に関わる記録のすべては、彼がインドのデリーに滞在中の8年間に集めた間接的な情報―特にデリーの宮廷に来朝していたシナの使節団による情報―である」とする(『大旅行記』7、p.76)。むべなるかなである。

イブン・バットゥータはザイトゥーンに出て、同じ海路をたどって、帰帆することとなる。南シナ海では順風に恵まれ、10日間でタワーリスィ一国に近づくが風雲急を告げ、太陽を見ることなく10日間を過ごした後、見知らぬ海域に入り、42日間も漂う。その翌日の夜明け、1つの岩礁が現れる。それは巨鳥のルフ鳥であった。その日から数えて2か月後、ジャーワ島に到着する。この島に2か月滞在した後、ジュンク船団(スムトラ・パサイ王国の所有船)のなかの1艘に乗った。40日後にはカウラムに到着する。そして、カーリクートに向かう。

彼は、デリーに戻りたいと思ってみたものの成り行きを恐れて、数日後、カーリクートで船に乗って航海し、インド・トゥグルク朝のスルタンに中国の報告をすることなく、アラビア海を横断して、南アラビア地方のザファーリに向かう。28夜の後、ザファーリに着く。その日はヒジュラ歴748年ムハッラム月(1347年4月13日-5月12日)のことであった。そこは、すでにみたように紛うことのない、心休まるイスラーム圏の中心であった。

ここで注目すべきことは、ザファーリ到着以前において年月日が明記されているのは、マルディヴ群島のムルーク島からスリランカ島に向かった1344年8月26日である。その2年8か月間の空白が、中国に行かなかったことの証しとされているが、その間彼はどこで、何をしていたのであろうか。

▼地中海の船旅、カタルーニヤ人の船に乗る▼

彼は、マスカト(マスキト)、カルハートなど、オマーンの東海岸を経て、イランのホルムズ島に上陸する。そして、南イラン、イラク、シリア、エジプトなどを経巡り、1148年11月15日メッカに入り、メッカ大祭に参加する。その後、帰郷の決意を固めたらしく、メディナを訪れた後、カイロに入る。当時、シリアやエジプトでは、ペストが大流行していた。

そして、多分にアレクサンドリアから、「私はチュニジア人1人の所有する小型のクルクーラ船に乗った。それはヒジュラ暦750年サファル月[1349年4月21日-5月19日]のことであった。そして、ジェルバ[島]で下船するまで航海を続けた。上述の船は、[引き続き]チュニスに向けて出帆したが、[途中で]敵がその船を捕獲した。その後、私は[別の]小舟に乗ってカービス(ガーベス)まで」いったとある(『大旅行記』7、p.158)。このジェルバ島はチュニジア南部ガーベス湾にある島で、現在は陸続している。

その後、別の船でスファークスとブルヤーナに向かい、そこからアラブ人と一緒に陸路を進み、途中、幾つかの危難に遭いながら、チュニスの町に着く。その時、スライム系アラブ族はその町を包囲して、マリーン朝に対して攻撃を加えていたという。チュニスで仕方なく、「カタラーン人たちと一緒に船出し、ルーム[人たち]の島々の1つ、サルダーニヤ島に着く。その島には立派な停泊港があって、その周囲を巨大な樹木がぐるっと取り囲み、1つの[城]門のような[海の]入口がある。その入口は、彼らの許可がなければ決して開かれない。島内には、幾つもの要塞があり、われわれがその1つに入ると、そこには数多くの市場があった」(『大旅行記』7、p.166)。

イブン・バットゥータのいうカタラーン人とは、「現在のスペイン北東端のカタルーニヤ地方の人々、カタラン人を指す。カタルーニヤ地方は、東から南にかけて地中海に面し、背後は険しい山岳地帯であるため、人々は生活を海に求め、地中海の航海と貿易に活躍した。12世紀半ばにアラゴン王国に併合されるが、13・14世紀になると、彼らの交易船の活動は西地中海全域に及び、ジェノヴァ、ヴェネツィアやトスカナ海岸の諸港の船乗り・商人をしのぐほどであった。イブン・バットゥータがチュニスからサルディニア島まで乗った船がカタラン船であったことは、西地中海におけるカタラン人の海運活動が盛んであったことを示している。なお、イブン・ジュパイルが12世紀後半にアッカーからシチリア島のマッシーナまで乗った船は、ジェノヴァ船であった」。

また、彼のいうルーム人は「ギリシャ人、ビザンティン帝国の人々、あるいは西ヨーロッパのキリスト教徒、イベリア半島のキリスト教徒軍、フランク人など、さまざまな意味に用いている」。サルダーニヤ島はサルディニア島であるが、「当時、ピサ、ジェノヴァ、カタランなどの商人や船乗りたちは、サルディニア島の諸港をめぐって争っていたが、概してアラゴン王国の勢力下に置かれていた。イブン・バットウ一夕が到着した停泊港は、恐らく同島南部のカリヤリ湾内のカリヤリであったと思われる」(以上、『大旅行記』7、p.245)。

家島彦一氏は、彼が「陸路でファースに行くのではなく、キリスト教徒カタラーン人の船に便乗し、わざわざ遠回りしてサルダーニヤ島に向かったのか」という疑問を投げかける。その理由として「アラブ遊牧民による襲撃の危険があって、チュニス―ファース間の交通が途絶していたことが考えられる。しかし、当時の西地中海は……イベリア半島におけるキリスト教軍のイスラム教徒やユダヤ教徒に対する攻撃の影響で、異宗教間の対立・緊張が高まっていた」という(『大旅行記』7、p.190)。

そうした情勢のもとで、彼はサルダーニヤ島で監禁状態に置かれるが、それはどちらにしても当然の成り行きだった。「その後、われわれはその島を[無事に]出て、10日後にタナスの町[に上陸し]」たという。それにより、地中海の船旅は終わるが、それとともに遠距離の旅も終わりを迎えることとなる。この復路はもとより、往路においても、地中海が「われらが海」であるせいか、港における交易についてはまったくといっていいほど語るところがない。

なお、タナスは「現在のアルジェリア西部、地中海に面した港テネス。アルジェとムスクガーニムのほぼ中間、ミルヤーナの近くに位置する……アンダルス地方から来た海上民たちが建設したという。13・14世紀のタナスは、南アンダルス・ムルシア地方との海上交通の要地として栄え、人々の交流やオリーブ、小麦などの農産物の交易が盛んに行われた」(『大旅行記』7、p.246)。

このサルダーニヤ島からタナス上陸までの記録は、12・13世紀に地中海を航海したイブン・ジュバイル(前出)の「記録内容を意識しながら、[編纂者]イブン・シュザイイが意図的に挿入、もしくはイブン・バットゥータから聞き取りた内容を改変したのではないか」とされる(『大旅行記』7、p.351)。

▼アンダルス地方の聖戦に参加▼

タナス上陸後、トレムセン(ティリムサーン)、ターザーを経由して、ヒジュラ暦750年シャアバーン月の終わりの金曜日(1349年3月31日)、マリーン朝の首都ファースに帰着する。しかし、旅をやめない。その後、故郷のタンジャに向かい、亡き母の墓前に詣でる。

14世紀後半、イベリア半島におけるイスラーム教徒の領土防衛とキリスト教徒の国土回復戦争(レコンキスタ)は終盤を迎えつつあり、前者は1230年に成立したナスル朝(グラナダ王国)が生き残り、キリスト教国カスティリャに朝貢しながら独立を維持し、貿易で繁栄を続けていた。マリーン朝スルタン=アブー・イナーン・ファーリス(在位1348-58)はイベリア半島に対する聖戦を行い、アンダルス地方のイスラーム教徒を支援するために、食料、武器などを積極的に提供していた。

この聖戦に、イブン・バットゥータは「私の[神から授けられた]運命は[異教徒のキリスト教徒に対する]聖戦(ジハード)と辺境防衛(リバート)であると思った」として、当然のように参加する。彼は、ジブラルタル海峡に面したサブタまで来るが、3か月に及ぶ大病を患う。それが快癒すると、モロッコの大西洋に臨むタンジャ南方の「アスィーラー人の所有する小舟(シャツティー)に乗って船出し、アンダルス地方に着く」(『大旅行記』7、p.264)。そこはサブタの対岸のジャバル・クーリク(ジブラルタル)であった。この小舟は艇身の細長い2本マストを持った小型の船であった。

彼は、ルンダ(ロンダ)、マーラカ(マラガ)を経て、イスラーム教徒王国の首都グラナダまで至り、その後、同じ道を戻って、往路と同じ船に乗って、ジブラルタル海峡を横断、出発地のサブタまで戻る。その間、キリスト教軍と直接戦闘らしいものはなかったが、往路のスハイルの境界に着いたとき、「敵の戦艦4艘がそこに現れ、警備員が望楼を留守にしていたすきに、艦隊の乗員の一部が上陸した、そのため12騎からなる騎兵たちがマルバッラから出撃し、敵軍と遭遇した」ということを知らされる(『大旅行記』7、p.275)。このアンダルス地方への旅の記録もまた、「イブン・バットゥー

▼『イブン・バットゥータと旅するイスラーム教圏大事典』▼

家島彦一氏は、このイブン・バットゥータの大旅行記の意義について、次のように要約している。

「第1は、イスラム教徒たちにとっての旅・巡礼・移動に対する基本的知識を得る上での好個の史料と言える点である」。

「第2は、彼が旅立つ以前の13世紀半ばから旅行中の14世紀半ばまでの約100年間にわたる社会・文化層を躍如として映し出している点である。内陸アジアにモンゴル帝国が成立して以後の100年間は、パクス・モンゴリカ(モンゴルの平和)の世界とイスラム世界、そしてインド洋と地中海という2つの海域世界が軸となって、国際的交通ネットワークが広く張り巡らされ、大文明の水平的拡大が著しく進展した時代であった」。

「第3は、イブン・バットゥータがマグリブ(西方イスラム世界)人の眼で、しかも等身大の眼から、他の世界、特にマシュリクの世界(東方イスラム世界)やその他の異域世界を見ていること、その視角の違いや比較の眼が他の史料に見られない精彩に富む叙述内容を残すこととなった点である」。

「第4は、イブン・バットゥータがイスラム世界と異域世界との接点にあたる多くの地域、例えば東アフリカ、アナトリア・バルカン地方、コーカサス、中央アジア、インド、マルディヴ群島、東南アジア、中国、西アフリカ、イベリア半島などを広く旅し……その〈境域〉としていかなる性格を持っていたかを明らかにする」(以上、『大旅行記』1、p.401-3)。

こうしたことを総合すれば、イブン・バットゥータの大旅行記は『諸都市の新奇さと旅の驚異に関する観察者たちへの贈り物』などではなく、『イブン・バットゥータと旅するイスラーム教圏大事典』ということになろう。

さらに、第4に関して、家島彦一氏は、イブン・バットゥータがとくに好んで旅した世界は「境域イスラーム世界」であり、「そこには奇蹟を起こす聖者が住み、多くの墓、霊廟、聖山や古代遺跡が点在しており、聖者との出会いや霊地の参拝によって、旅人は神からかずかずの御利益や霊験を得ることができた。……[しかも、そこは]ほかならぬ驚異・驚嘆の世界であり、その世界こそ神の創造した多様な姿が顕在化する場であった……イブン・バットゥータにとって、境域世界の旅はまさに神の存在、神の本質に近づくための道=過程であった」(『世界大旅行』、p.282)。

そればかりか、それを「イスラーム的に正しい教えから逸脱した行為・考え方・ものが広がる『未開なイスラーム世界』」として、例えば「マルディヴ群島を訪問し、そこの法官職に就任すると、早速、島民たちにイスラーム法の諸規定を遵守させることにひたすら努力を払った。離別した夫の屋敷内に引き続きとどまる先妻や上半身裸で過ごす女性たちを見て厳しく罰したり、人を遣わして市場や路地を巡回させ、金曜礼拝を怠る者を捕らえて鞭打ちの刑に処するなど」したように、「正統なイスラームの法学者」として「苦難に満ちた旅の人生を過ごすなかで」、「『未開なイスラーム世界』を『正しいイスラーム世界』に変えるための努力(ジハード)を彼自らが試みた」のではないかという(以上、『世界大旅行』、p.280-1)。

イブン・バットゥータの「正統なイスラームの法学者」としてのジハードは、インドをはじめいくつかの訪問地において法官として仕官しただけでなく、かなり進んで聖戦あるいは内紛に参加していることから見ても、大いにありうる。また、中国がインドに使節を送った記録がないのに、スルタンが彼を答礼の使者としたのは、彼を巡察使としてインド周辺部に送り出す、口実であったのではないか。そうだとすれば、彼がスムトラ・パサイまでしか行かず、したがって中国に旅しなかったことは至極当然のこととなる。それに要したと見られる期間、隠密行動をとったのであろう。

その意味からすれば、イブン・バットゥータの大旅行記は『イブン・バットゥータが視察したイスラーム教圏大事典』ということになろう。

▼若干のまとめ▼

最後に、当面する海上交易の視点から、いままで知りえた以外のインド洋交易圏における特 徴や疑問点を、この大旅行記から取り出せば次のようになる。その基本的な特徴はWebペー ジ【2・2・2 インド洋の交易都市とイスラーム交易民】に示してある。

(1) 14世紀半ば、海のシルクロードには、イブン・バットゥータが商人ではなく法学者であった からだとしても、宗教の別なく、乗客として便乗できる船がそれなりに用意されていた。

(2) 特にインドのマラバール海岸交易都市やスムトラ・パサイ王国などの支配者が艦船を保有 し、交易とともに海賊行為を動いている。

(3) それら支配者や商人船主が、それを買い取ったのか、用船しているのか、それとも取り上 げたのかは不明であるが、多数の中国製ジャンクを使用している。

(4) したがって、インドの南西海岸の地域国家やスムトラ・パサイ王国は、海のシルクロードに は東西の中継港としてばかりでなく、自らも中継交易都市として成長していたと見られる。

(5) 中国の海上交易人は他に比べ圧倒的に優勢であり、また泉州や広州は輸出できる造船 能力を持っていることになっているが、その真偽や程度のほどはどうか。

(6) イブン・バットゥータに便乗船を提供した大商人船主たちは、予想以上に、その地域の支 配者に深く食い入り、支配者もまた大商人船主を利用している。

(7) これまた予想以上に、インド洋では非イスラーム教徒の海賊が跋扈しているようであり、こ の治安の低さは何を意味するのか。

(8) 当時の海のシルクロードにおいては、〈客人主人関係〉による取り引きが広く行われていた と見てとれるが、その具体的な処理のあり方を含め、その意味合いのさらなる検討が必要とい える。

【注6】

シナに向けて出帆する時期:13・14世紀、南西インドの諸港は……中国ジャンクと……アラブ系・イラン系のダウ船とが出会う国際的交易活動のセンターとして繁昌していた。従って、中国に向かうイスラム系、ユダヤ系やヒンドゥー系などの商人・旅行者たちは、カーリクートとカウラムで中国ジャンクに便乗した。インドからシナに向かう航海期は、南西モンスーンの前期(4月から5月半ば)と後期(8月末-9月上旬)であり、ベンガル湾を横断し、6月半ばと9月下旬にはマラッカ海峡を越えて南シナ海を北上、7・8月、もしくは10月半ば、南中国の広州や泉州の港に到着した(『大旅行記』6、p.182)。

【注7】

ジュヌーク(junuk):単数形はジュンク(junk)。すなわち中国ジャンク、戎克のこと。イエメンやエジプトで記録されたアラビア語史料にはザンク(zank/zunun)とある。その語源については諸説あるが、恐らくマレー語のジョング(jong, ajong)と思われる。イタリア語やポルトガル語の史料にはジュンコ(junco)、ジュンゴス(jungos, jugos, zonchi, jonco)などとある

ザウ(zaw):ここでは、恐らく中国音の〈船(zhou)〉、もしくは〈艟〉を写したと考えられる。13世紀半ばの記録を伝える地理学者イブン・サイードは「シナ人による[言葉で]船の名称はザウウであり、それは人々(乗員たち)の部屋(船室)を持つ大規模なもので、その船の下(船倉)には船荷のための倉庫がある。……この時代に、すでに彼らの船はアデンまで到着するようになった」とある。イブン・サイードの記録は、13世紀の頃、南インドのマラバール海岸に来航する中国ジャンクの一部がアラビア海を越えて、アデンまで達していたことを伝えたものであろう。

カカム(kakam):中国語の〈舸舩〉を音写した言葉で、舸は〈大きな船〉、舩は船の俗字。中国ジャンクの1種で、小型ジャンクのこと。C・F・べッキンガムは、カカムを古いイタリア語のコッカ(cocca)の転訛ではないかと考えたが、この説の蓋然性はほとんどない。

ジャンクの帆は、竹を編んだ4角形のアンペラ状のものや茣蓙が用いられた。帆は折り畳んで上げ下ろしが可能であったが、マストに固定されたために、逆風の時には下ろされた。一方、ダウ船の場合、木綿製の3角帆が使われ、追い風だけでなく60-70度の向かい風にも切り揚がり航法で前進させることが可能であった(以上、『大旅行記』6、p.182-3)。

【注8】

ジャンクの「実に分厚い数枚の板木」:ハシャブは〈厚板〉のことで、ここでは舷側部の外板(左右の2枚)に対して直角に取り付けた隔壁の棟梁のこと。当時の中国ジャンクの特徴の1つとして、船内を隔壁によって仕切る点が挙げられる。隔壁の数は船により異なるが、泉州の后堵港で埋没しでいた泉州船は12枚の隔壁で仕切られていた。マルコ・ポーロもまた、中国船の隔壁構造について……イブン・バットゥータとほぼ同じ説明を行っている(以上、『大旅行記』6、p.184-5)。詳細はWebページ【「マルコ・ポーロの東方見聞録」を読む】を参照のこと。

インド南西海岸にある港には、かならずイスラーム教徒が居留し、居留地を設けていた。マンジャルールという「町には約4000人のイスラーム教徒がいて、彼らは町の1行政区に属する郊外地区に住んでいる。時として、彼らと町の住民との問に戦闘が起こるが、そこの君主は[多くの外国]商人たちを[招き寄せる]必要があるため、両者を和解させる[ことに努めている]」という(『大旅行記』6、p.120)。

インドの中国への使節団は、キンバーヤにおいてグジャラート地方に住むスンナ派のイスラーム教徒のコミュニティーに属する、ナーフーダの「イブラーヒーム[ウマル・アルヒナウリーに同じ]が所有する〈ジャーキル〉と呼ばれる船に乗船する。その船には、シナ王に贈呈する馬70頭を積み込み、残りの贈り物についてはわれわれの随行員の馬と一緒に、そのイブラーヒームの弟の[所有する]〈マヌールト〉と呼ばれる船に積んだ。さらに、[キンバーヤ近郊のカンダハールの君主]ジャーランスィーは[別の]船1艘をわれわれのために提供してくれたので、われわれはその船に[随行の高官と]彼らの2人の従者たちの馬を積み込んだ。ジャーランスィーは、その船に飲料水、旅の食糧と飼料をわれわれのために準備した上、〈ウカイリー〉と呼ばれる船に、彼の息子を随行者として付けてくれた」。

ジャーキルは馬70頭も積める大型船とみられ、マヌールトは不明であるが、ウカイリーは「グラーブ[船]と似ているが、それよりも[船幅が]広く、60棹のオールを備え、戦闘の時、[敵の]矢や投石といったものが漕手たちに当たらぬよう[防備用の]屋根[覆い]が付いて」おり、ガレー船のような快速船で、戦闘に用いられた。王子が乗った船には「50名の弓師と50名のエチオピア人戦士たちが乗り組んでいた。彼らは、まさにこの海の覇者たちで、もし彼らのうちの1人でも船に乗っていれば、インド人海賊や異教徒たちといえども、[恐れて]その船の襲撃を避ける[ほどである]」という(以上、『大旅行記』6、p.101-2)。

インドの中国への使節団は、カーリクートにおいて、ジャンクに乗り換える。「シナへ出発する時期になった時【注6】、[カーリクートの]君主サーミリーはカーリクート港に停泊中の13艘のジュンク船団のなかから1艘をわれわれに用意してくれた。そのジュンクの代理人(ワキール)は、シリヤ人の〈スライマーン・アッサファディー〉と呼ばれた。私と彼とは旧知の仲であったので、『女奴隷もいることだし、誰とも一緒にならない専用船室を1つもらいたいのだが。彼女たちとは一緒でなければ、絶対に旅をしないのがこの私のいつもの習わしなのだ』と、私は彼に言った」(『大旅行記』6、p.131)。それは受け入れられる。

イブン・バットゥータが金曜日の礼拝のため下船していたところ、大時化が襲ってきて、中国皇帝への「贈り物を積んだジュンクは大波に遭い、乗っていた全員が死亡する……[その時、]異教徒のカーリクートの君主の……護衛の従者たちは、一般の人々が海から打ち上げられたものを盗まぬよう、殴りつけていた。ムライバール地方の一般的な習わしとしては、船が遭難するごとに、船から引き揚げられた[すべての]ものは国庫の所有に帰するが、特にこの町だけは例外である。というのは、[難破船から引き揚げられた]そのものは本来の所有者たちが受け取ることになっているから」であった。

他方、イブン・バットゥータが乗る予定の「カカムの乗組員たちはジュンクに起こった[悲惨な]状況を知ると、帆を上げて、私のすべての積荷、私の従僕たち、そして私の女奴隷たちまで[すべて]一緒に載せたまま、船出してしまった。そして、私1人だけが海岸にとり残されてしまった」のである(以上、『大旅行記』6、p.133)。その結果、彼は旅立つことができず、インド西海岸をうろうろすることになる。

▼シナの船のかたち、ジュヌーク、ザウ、カカム▼

| イブン・バットゥータは、シナの船は3種類だと し、詳しく説明する【注7】。「大型のものは〈ジュ ヌーク〉と呼ばれる。ジュヌークの単数形はジュ ンク。中型のものは〈ザウ〉と呼ばれ、小型のも のは単数形で〈カカム〉と呼ばれる。それらのう ち、大船は12枚から少ないもので3枚までの帆 を装備し、その帆は茣蓙のように織った竹竿で 造られ、決して下ろされることがない。 従って、 彼ら[船団の船乗りたち]は、風向きの変化に応 じて、帆を回転させ、船の錨を下ろす時には、そ の帆を[逆]風に吹き晒しにしたまま、 [船を]停 止の状態にする。そうした船1艘には1000人が 働き、そのうちの600人が船員(バフリーヤ)、400 人が戦士たちで、戦士のなかには弓師、楯で武 装した人や弩の射手―石油火器を投げる[任 務の]人々―が含まれる。各々の大船には、2分 |

|

| イブン・バットゥータ・モールの展示物 (ドバイ、アラブ首長国連邦) |

「その造船の方法については、以下の通りである。彼ら[シナの船大工たち]は[最初に]木造の2つの壁を造り、その2つの[木]壁の間に、実に分厚い数枚の板木【注8】を縦と横から太い釘で[打ち、]ぴったり固定する。なお、その釘の長さは3ズィラーゥ[にもおよぶ]。2つの板壁とこれらの板木とが完全に合わせられると、次に彼ら[船大工たち]はその2つの板壁の最上部に船底[となる][甲板あるいは板床となる、ではないのか、引用者補足]床[材]を取り付けて、2つの板壁を海に押し出し、造船作業を完成させる。[船が完成するまで、]それらの板木と2枚の板壁は水に浮いたままの状態であるため、彼らはそこに降りて、体を洗ったり、彼らの用を足すことも出来る。それらの板木の側面(舷側)に沿って、彼ら[船乗りたちの漕ぐため]のオールがあるが、それはまるで帆柱のように巨大なもので、1本のオールに10人、15人が一緒になって、立ち上がったままの姿勢で漕ぐ」。

「船には、4つの甲板が取り付けられ、幾つもの一般船室、専用船室と商人用の[上部]船室が備わっている。そのなかの専用船室には、複数の個室と洗面所があり、その船室に鍵が付いているので、船室の主人がそこに鍵をかけ、女奴隷や女性(妻)たちを一緒に乗せることも出来る。従って、専用船室にいると、そこの人は船に乗っている他の乗客に気づかれずに過ごせるので、ある[目的の]国に着いた時に初めて、両者が顔を合わせるようなことも起こりうる。一方、船乗りたちは自分の子供たちを専用船室に住まわせ、幾つもの木製の水槽のなかで青物野菜、豆類や生姜を栽培している」。

シナの「船の代理人(ワキール・アルマルブ)[と呼ばれる人]はまさに大アミールと同じで、彼の上陸の際には、[寄港地の支配者配下の、引用者補足]射手やエチオピア人たちが小型の投げ槍、刀剣、鐘鼓、角笛、喇叭[など]を持って先導[行進]する。そして、彼が投宿予定の宿舎のところに着くと、彼らはその門の両側に長槍を立てて、彼の滞在している間、ずっと同じ状態を続ける。シナ人のなかには多数の船を所有し、自分の複数の代理人たちを各地に派遣する人(船主)もいる。従って、世界中で、シナの人々に匹敵するほど多くの財貨を持つ者はない」(以上、『大旅行記』6、p.128-31)。

▼マルディヴ群島の客人主人関係と一時婚▼

カーリクートに、イブン・バットゥータを置き去りにした「例のカカム船に乗っていた、私の所有する2人の男奴隷が到着し……女奴隷は死んだこと、ジャーワの支配者がその他の女奴隷たちを奪ったこと、荷物についても他の人に分捕られたこと」を報告してくる(『大旅行記』6、p.142)。「このカカム船は1342年(もしくは1343年)に中国まで行き、次年の43年(もしくは44年)に再びカーリクートに戻ったのであろう」と注釈されている(『大旅行記』6、p.193)。

カーリクートの海難で使節の随行高官が溺死し、中国皇帝に贈る荷物も失われ、イブン・バットゥータも持ち物をすべて失った。それで、中国への旅をやめようとしたがスルタンの咎めを恐れ、旅を続けることとする。ヒナウルで越冬し、そこでサンダーブールの異教徒との聖戦に参加した後、カーリクートに戻り、1343年夏頃マルディヴ群島に向けて旅立つ。そこで、イブン・バットゥータがなぜマルディヴ群島を訪れようとしたかという疑問が、当然のように浮かぶ。

家島彦一氏は、「中国ジャンクが遭難してすべての所持品を失ったこと、異教徒の海賊に囚われて身ぐるみ剥がれたこと[これは後日のことがら、引用者補足]、サンダーブールでは異教徒の再攻撃によって敗退したことなど数々の災厄に遭い、意気消沈していた。そうした時に、彼は魅力的なマルディヴ群島に関する噂を耳にしたのである。そこで取りあえず、マルディヴ群島に渡り、そこを経て、さらにシナに向かう機会が掴めるのではないか」としたと解説する(『大旅行記』6、p.243)。

イブン・バットゥータは10日後に着く。その島はカンナルース(北マーロスマドゥル島)であり、「そこに到着するまでの私は、[キンバーヤで世話になった]ナーフーダのウマル・アルヒナウリー[イブラーヒームのこと]の船に乗って行った」(『大旅行記』6、p.219)。その島に入って来た外国人がかならずかかる熱病(マルディヴ・フィーヴァー)を患う。「そこで、私は宝石類の一部を売って[この島の通貨となっている]子安貝に代え、またベンガルに向けて航海する船1艘を借りた」が、その島の宰相に引き留められ、法官職を押しつけられる(『大旅行記』6、p.219)。いくつかの島を巡り、ムルーク島(ムラク島)に来て、いまうえでみた同じ船で、そこから1344年8月インド南東海岸のマァバル海岸に向かう。

なお、マルディヴ群島にも、すでにみたインド洋海域で広く見られる〈客人主人関係〉があり、それと同時に「[外国の]船が来航すると、船の乗組員たちは[島の]女たちと結婚するが、[再び]出港したい時には、その女(妻)と別れる」という、一時婚(ムトア、原義:楽しみ、快楽の結婚)が見られた(『大旅行記』6、p.242)。

▼聖山サランディーブ山の島スィーラーン▼

| イブン・バットゥータたちは、通常であればマァバル海岸に3日でいけるところ、船頭が進路を誤ったため9日もかかって、噴煙が柱のように天空に立ち上る、船乗りや海上商人が航海安全を祈る聖山=サランディーブ山[英名アダムスピーク、標高2,238m]を望める、スィーラーン(スリランカ)に来てしまう。 「この停泊港[北西海岸のバッターラの町、現プッタラム]」は、船乗りたちの説明では「商人たちが安心して入国できる君主の国に所属するものではない。そもそも、ここは君主アイリー・シャカルワティーの国にある停泊港の1つで、奴は暴虐行為で法を犯す悪党仲間の1人であって、何艘もの船を所有して海賊を働いている」と教えてくれたという(『大旅行記』6、p.282)。 |

|

| |

カランブー(ボンベイ)という町は、「サランディーブ国でも最も美しく、また一番規模の大きな町の1つで、あの統轄者、海の法規範を下す人、ジャーラスティーが約500人のエチオピア人を率いて住んでいる」(『大旅行記』6、p.296)。

この海の法規範を下す人は、具体的には不明だが、「恐らく海の慣習法に基づく裁判を行う海事法廷の法官であると考えられる。当時のインド洋の主要な港には、海事法廷があって、沈没船や漂着物の処理、海上での海賊行為、船上での殺傷・盗難事件、通行権をめぐる問題などの処理を行っていた」と注釈される。

すでに幾度か登場している東北アフリカのエチオピア人は、「奴隷として、イエメン商人に買われ、ダフラク諸島、ザイラゥ、ムハー、アデンなどからアラビア海を渡って、グジャラート、コンカン、マラバールなどの諸港に運ばれ、船員、港の労務者・傭兵、門番、国家の臣官やマムルーク軍人などとして活躍した。ムガル時代には、アフガーン系、トルコ系やモンゴル系のマムルーク軍人と並ぶ、第4の勢力を持つほどに増大した」とされる(以上、『大旅行記』6、p.314)。

イブン・バットゥータは、サランディーブ山に登山するなど、島の西南部を小回りした後バッターラに戻り、ナーフーダのイブラーヒームの船が約束通り待っており、それに三度乗って、マァバル地方を目指して出帆する。

▼異教徒の海賊に身ぐるみはがされる▼

スィーラーン島とマァバル地方の間にある、マンナール湾とその奥のアダムズ・ブリッジの周辺は複雑な地形をなし、干満潮の差が大きく、航海の難所となっていた。そのマンナール湾を横断する途中、イブン・バットゥータの乗った船も座礁する。命からがら、パムバン海峡に近い漁村マンダパナムのあたりに上陸する。マァバル地方のマドゥライ・イスラーム王国の聖戦に参加させられた後、ファッタンの港から再びマラバール海岸のカウラムに戻る。

家島彦一氏は、このファッタンはカーヤルパッティナムだとし、「当時のイエメン・ラスール朝にとって、カーヤルはカーリクート、カウラム、マンジャルールと並ぶインドにおける重要な交易相手であり、特にアデンとカーヤルの両港の間には密接な交易関係があった」。マルコ・ポーロは、それをカイル市として「すこぶる地の利を得た海港であり、取り引きに便宜な市場をなしているとなっている」と書いている(以上、『大旅行記』6、p.347)。

「ファッタンに戻ると、ちょうどそこにイエメン向けの船8艘がいるのを見つけ、私はそのうちの1艘に乗って出帆した。ところが、[その航海の途中、]われわれは4艘の[敵の]戦艦と遭遇し、暫くの間、交戦したところ、[幸いにも敵の]戦艦は退却した。こうして、われわれはカウラムに着いた」。その後、さらに、マラバールの海岸を北に向かうが、この地方のヒナウル(カルナータカの港ホナーヴアル)「周辺の海域は、イスラム教に改宗しない異教徒の海賊船が横行する危険な海として知られた……海賊の集団がいて、5、6艘の大船を所有し、武装した多数の兵士を乗り込ませて、出会う船をことごとく襲撃し、積荷を奪っていた」という(以上、『大旅行記』6、p.157)。

イブン・バットゥータもその災難に遭う。その時の様子を次のように記している。「ヒナウルとファーカヌールとの間にある小島に着いた時、異教徒たちが12艘の戦闘用の船に乗って、われわれを襲撃した。彼らは、われわれと激しい戦闘を交え、結局、彼らが勝利し……それまでずっと蓄えておいたもののなかで、実際に手元に残っていたすべてを奪った。彼らはスィーラーンの王から賜わった真珠や宝石類を奪い、さらに私の衣服を、そして善行に勤しむ有徳の人たちや聖者たちが私に贈ってくれたもののなかで、私が所持していた旅の餞別品を奪い、結局、彼らが私に残したものと言えば、ズボンを除くと、ただのパンツ1枚であった。彼らは[船の]仲間たち全員の所持品を奪うと、われわれを岸辺のところで降ろした」(『大旅行記』6、p.335)。

すべての持ち物を失った後、カーリクートに戻ることになる。

▼再びマルディヴ群島、そしてベンガルへの旅▼

イブン・バットゥータは、カーリクート滞在中、マルディヴ群島に残してきた妻が男児を出産したことや、島で起こった新たな政治動向などを知って、再度マルディヴ群島に戻る決心をした。だが、クーデターの計画はすでに島中に知れており、イブン・バットゥータは危険人物とみなされ、上陸を許されなかった。そして、厳重な監視のもとに置かれ、わが子と対面するが、親子を島に残すこととする。わずか5日間の滞在で再びマルディヴ群島を離れ、ベンガル地方に向かうことになった。

家島彦一氏によれば、「イブン・バットゥータは、1345年8月後半から9月初旬の頃、マルディヴ群島のマーレー[マレ島]から船に乗り、夏季の南西モンスーンを利用してスリランカの南端を迂回した後、ベンガル湾を一気に北上、ベンガル地方の港スドカーワーン(チッタゴンではなく、南西ベンガル地方のサートガーオンを指す)に向かった。マルディヴ群島とベンガル地方との間は直線距離にして海上約3200キロメートルの隔たりがあるが、イブン・バットゥータが述べるように、43昼夜の船旅で横断したとすると、1日の航行距離は約75キロメートルとなる」。かなり遅い船旅であったと思われるとする。

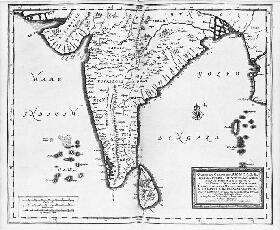

|

|

| マルディヴ群島は北方に記されている マンデルスロ(1616-1644)編 『ペルシアから東インドへの 有名な注目すべき旅行』所載 |

|

スドカーワーンからベンガル・アッサム地方に入り込むが、それはスィルヘトに住むイラン・タブリーズ出身の聖者に会うためであった。その後、メグナ川を下って、スナルカーワーン(ソナールガーオン)の港まで出る。その港は、ブラマプトラ川などが合流してできた大三角洲にあり、東ベンガル地方の中心都市でダッカの南東22キロメートルに位置した。

スドカーワーンは、「14・15世紀には、南西ベンガル地方の最も重要な経済都市となり、町に造幣局が設けられ、またスマトラ、スリランカ、マルディヴ群島やイエメンとの海上交易が盛んに行われた。1530年以降、ポルトガル人と交易関係を持ったが、彼らによる不正・放火行為が重なったこと、またサラスワティ川の沈泥作用により川底が浅くなり、大型船の航行が不能になったことなどの理由で、1550年代には急速に衰退した」ところであった(『大旅行記』6、p.375)。

他方、スナルカーワーンは「東ベンガル地方のイスラム支配の政治・軍事拠点として、またアッサム高地や雲南の方面と結ばれた交易活動の中心として重要な役割を果たした。ベンガル地方には、網の目のように張り巡らされた水路、低湿地、葦やマングローブなどの密林と瘴癘地、また米や綿花などの豊かな生産力を背景として、デリーの王朝から独立したイスラム地方政権が次々に成立した」という(『大旅行記』6、p.381)。

▼ニコバール諸島を経て、スムトラ・パサイへ▼

イブン・バットゥータはジャンクに乗って、スナルカーワーンからベンガル湾を南下し、スマトラ島に向かった。15日で、バラフナカール地方(ニコバール諸島)に着いている。その島の人々は、「彼らのところに[長く]滞在している者を除き、船乗りの誰1人として上陸をさせず、彼らはただ海岸でのみで[船乗りや外国商人の]人々と売り買いを行い、また象の背に乗せて運んできた飲料水を人々に提供する。その理由は、1つには水場が海岸から遠く離れているためであり、また人々に飲料水を勝手に汲ませないためでもある。そうしたことは、ひとえに自分たちの女たちのことが心配な余りのことであった」(『大旅行記』6、p.392)。

そこから25日後に、ジャーワ島に着く。この島はスマトラ島であり、「他ならぬ〈ジャワ産の安息香〉の名の由来となったところである。われわれが、その島影を[海上]半日行程のところから望むと、島は緑鮮やかであった。島の樹林の多くは、ココ椰子、檳榔子、丁子、インド沈香、シャキー、バルキー、マンゴー、ジャムーン、甘味オレンジ、竜脳葦[など]である。その島の住民の売り買いは、錫片およびシナ産の溶かしていない[粒]砂金によって行われる。そもそも島にある芳香植物類の多くは、島の中でもただただ異教徒たちの地域にのみあり、イスラム教徒たちの[住む]地域にあるものは、それよりずっと少ない」。

「われわれが投錨地に着くと、早速、そこの住民が何艘もの小船に乗り、ココナツ、バナナ、マンゴーと魚を持って漕ぎ寄せて来た。そうしたものを[来航の外国]商人たちに贈るのが彼らの慣行であるため、[それを受けとった商人の方も]各自応分のものを贈って、彼らに報いることになっている。海の支配者の副官もまた、われわれの船に上がって来て、われわれと同乗している商人たちを調べてから、われわれに上陸を許可した」(以上、『大旅行記』6、p.394)。ここにも〈客人主人関係〉の取り引きが見てとれる。

この海の支配者は、スムトラ・パサイに新都を定めたスルタンの後継者とされる、スルタン=マリク・アッザーヒルであった。イブン・バットゥータが、ベンガルから便乗した「ジャンクは、恐らくスムトラ(スムトラ・パサイ)王国のスルタン=マリク・アッザーヒル2世(在位133?-49)の所有する船であり、中国の広州もしくは泉州で建造されたものと考えられる」という。中国に滞在後、泉州から船出して、スマトラ島に向かって戻る際にも、同じスルタンのジャンクを利用している。このスルタンは、シナのジャンク船団を所有することで、中国やベンガル、インドとの海上交易を行い、莫大な富を得ていた(『大旅行記』6、p.415)。

イブン・バットゥータが「スムトラのスルタンのもとで滞在したのは15日間であった。その後、[5月半ばから10月初旬までの季節風による]旅立ちの時期になった時、私は旅[の許可]をスルタンに求めた。シナへの航海はいつでも良いというわけではなく、もしその時期を逃せば、機会を失ってしまうからである。すると、スルタンはわれわれのためにジュンク1艘を仕立て、旅の必需品を整え、施し物を賜うなどの心遣いをしてくれた」(『大旅行記』6、p.403)。

ここで重要なことは、イブン・バットゥータの記述がマラッカ海峡と南シナ海を経て、中国に近づくにつれて、次第に現実と虚構とが入り交じる〈アジャーイブ(驚異・驚嘆)の世界〉を描くことに力点が置かれるようになり、「海上35日の後に〈凪の海〉の海に入った」とか、いわゆる〈海の驚異伝説譚〉とかが現れてくる。例えば、犬に似た口元をした全裸人、女人国伝説に類するタワーリスィ一国、澱みの海、暗黒の海、嵐の渦巻く未知の海、巨鳥ルフなどである。いずれも『アラビアン・ナイト』の「海のシンドバードの航海談」などと、驚くほど共通した内容となっている。

それでも、スムトラ・パサイ王国の記事は「13世紀末から14世紀初頭にかけて、マラッカ海峡周辺の港市を中心に、次第にイスラム系の国家・社会が広がってゆく具体的な過程を伝えたものとして興味深い」という(『大旅行記』6、p.415-6)。スムトラ・パサイは2004年の大地震が起きたバンダ・アチュ地方にある。

▼〈凪の海〉に37日留まり、南シナ海から泉州へ▼

「われわれは、21日[の間]、スルタンの国に沿って航海し、ムル・ジャーワに着いた。そこは異教徒の地方で、その地方の長さは2か月の行程にわたる。そこには、芳香薬物類、カークッラ産およびカマール産の良質沈香がある」(『大旅行記』6、p.403)。

「そして、われわれがカークッラの投錨地に着くと、そこにジュンク船団が[停泊して]いるのを見た。その船団は、[海]賊に備えたり、[カークッラの]人々に[支払うべき税に]逆らうジュンクの人たち(密輸人)に対する[監視の]ために編制されたものである。というのは、彼ら[カークッラの人々]は[到着する]各々のジュンクに対して納貢の義務(税)を課しているからである」(『大旅行記』6、p.407)。

このムル・ジャーワとそのカークッラの比定については議論がある。家島彦一氏は、それらをマジャバイト王国の一部のマレー半島東岸部と、そのシャム湾に面したクラ地峡付近の港と考えている(『大旅行記』6、p.431-2)。また、カークッラに停泊していた護衛船や監視船はマジャバイト王国の船団と見ている。なお、イブン・バットゥータはカークッラに上陸して、象が輸送に使われているのを見る。

彼らは季節風に乗っていたにもかかわらず、34日もかかって、「〈凪の海〉、つまり澱みの海に入った。そこの海は赤みを帯びていたが、彼ら[船乗りたち]の主張によると、その海に隣接する地面の泥砂[が流れ出るため]であるという。その海には風もなく、波もなく、広漠としているにもかかわらず、何の動きもない」(『大旅行記』6、p.409)。この無風地帯はどこか。

イブン・バットゥータの前には、「シャム湾、ジャワ海、フロレス海、スルー海、ボルネオ海などの海」があった。そこには「無数の島嶼、複雑な入江、半島、海峡などが多く、穏やかな浅い海が広がり、ブギス、バジャウ、オラン・ラウトなどの海民たちが活躍した」ことであろう。また、〈赤味を帯びた色〉とは「熱帯・亜熱帯に見られる紅色土壌(ラテライト)が、河水と一緒に海へ押し流されたために生じたもので……特に、ソンコイ川は〈紅河〉と呼ばれた」と注釈されている(『大旅行記』6、p.437)。

その高温多湿な〈べた凪の海〉の〈のたうち〉から逃れるには、どうすればよいか。シナのジュンクにはすでにみた3艘のいわば小型の船を伴走させており、それらがオールを漕いで、ジュンクを曳綱で引っ張って曳航していた。さらに、「ジュンクには、まるで帆柱のような大型のオールが20棹ほど装備されていて、その1棹ごとに30人、もしくは30人はどの男たちが集ま[って組をつく]る。彼ら[漕手たち]は2列になって立ち、一方の列は他方の列と向かい合う。オールには、まるで棍棒のように太い2本の綱が付けられ、2つの組のうちの一方の組が1本の綱を[引いて]漕ぎ、その後で放し、すると別の組が漕ぐ。その時、彼らは美しい声で唄い、多くの場合、〈ラァリー、ラァリー!〉と言う」とある(以上、『大旅行記』6、p.410)。

彼らは〈凪の海〉に37日も留まる。それでも順調な航海だったという。その後、イブン・バットゥータたちは、タワーリスィーという国に着く。そのいつかある停泊港の1つであるカイルーカリーの町に投錨する。そこは数ある町のなかでも、最も壮麗で最も規模の大きな町であった。彼が往路、復路、通過するタワーリスィーの国がどこかは不明であるが、チャンパ海岸の港とその周辺地域に比定され、その町カイルーカリーはファンランと考えられてきた。

このように、イブン・バットゥータはマラッカ海峡にまったく関心を寄せておらず、そこを通らなかったのではないか。いずれにしても、マラッカ海峡や南シナ海にかけての記述は異教徒の地に入ったためか雑ぱくとなる。それはさておき、「その後、われわれはタワーリスィ一国から出帆し、順風に恵まれ、17日後、シナ地方に着いた。その間、われわれは最良の船足と最高の航海を続けた」という(『大旅行記』6、p.414)。

▼泉州、広州、福州、杭州、そして大都▼

イブン・バットゥータは、カーリクートで海賊に襲われてから2年余りかけて、ザイトゥーン(泉州)に着いたことになっているが、その日時はもとより不明である。彼は、皇帝カーンの賓客として、スィーン・カラーン(広州)まで南下し、カンジャンフー(福州)、ハンサー(杭州)など、イスラーム教徒が多く住む都市を巡った後、大運河を通って、元朝の首都ハーン・バーリク(大都)を訪れる。

イブン・バットゥータが最初に到着したザイトゥーン(泉州)は、「壮大にして、規模の大きな町であり、カムハー織り(錦紗)やビロード織りの布地(鍛子)がそこで製造されており、それらはその町に由来する名(ザイトゥーニーヤ)で知られている。その布地は、ハンサー織り(ハンサーウィーヤ)やハンバーリク織り(ハンバーリキーヤ)よりも上等である」。

「そこの停泊港は、世界の数ある港のなかでも最大規模の港の1つ、否、間違いなく最大のものであり、私は実際にその港で約100艘の大型ジュンクを見た。さらに小型船に至っては、多くて数えきれないほどであった。そこの港は陸地に入り込んだ海からの大きな入江で、やがてその海は大河と混じり合う。この町は、他のすべてのシナ地方と同じく、住民のための果樹園、田畑と屋敷が町の真ん中にあって、ちょうど、わが国の[サハラ砂漠の交易で栄えた]スィジルマーサの町とよく似ており、他ならぬこのために、彼らの町は規模が大きくなっている」(『大旅行記』7、p.26)。

イブン・バットゥータは、「そこの総督と会見したが、その人は贈り物を携えて使者としてインドに赴き、[一時、旅の途中を]われわれと一緒に過ごし、そしてその人の乗ったジュンクが沈没した、他ならぬ当の人物であった」(以上、『大旅行記』7、p.26)。これは出来すぎた話であろう。

イブン・バットゥータは、「この川を27日間、旅した。毎日、正午頃になると村に投錨し、そこでわれわれに必要なものを買い入れ、正午の祈りを行った。その後、われわれは[再び船に乗り]夜の礼拝の時には他の村で船を降り、といった生活を続け、こうしてついにスィーン・カラーン(広州)の町に着いた」。

スィーン・アッスィーンの町は、「他ならぬそこで陶器が製造されるが、ザイトゥーンの町でも陶器は作っている。〈生命の水〉の川は、そこで海に注ぐ。[シナに住むイスラム教徒の]人々は、そこを[『コーラン』にあるように]『2つの海の出逢うところ』と呼んでいる。そこは[シナの中で]最大の町の1つで、市場は最も立派である。そこにある市場のうち、最大規模のものは〈陶器市場〉であり、その市場[で取引きされた陶器は、そこ]からシナの全地域に、さらにインドやイエメンにも輸出される」(以上、『大旅行記』7、p.29)。

「10日の旅の後、カンジャンフー(福州)の町に到着した。そこは規模が大きく、華麗な町で、広大な平原の中にあり、町の周囲を果樹園が取り囲んでいるので、 まるでダマスカスの[緑濃い田園地帯]グータのようであった」(『大旅行記』7、p.35)。

| イブン・バットゥータには思い入れがあるらしく、「ついにハンサー(杭州)の町に到着した」という。それは元代、泉州や広州に並ぶ、交易都市として発展していたからであろうか。「この町は、この地上で私が見た最大規模の町であり、旅行者が徒歩で町を行き、宿泊を重ねる場合、その縦の長さが3日行程になるほどである」。「6つの市街区に分かれている……第2の市街区……にはユダヤ人、キリスト教徒、そして太陽の崇拝者であるトルコ人たちが居住し、彼ら(トルコ人)は多数の人口を擁している」、第3の市街区にはイスラム教徒たちが住んでいる。彼らの市街区は華麗に整い、彼らの市場は……き |  |

| 1417年以後 |

中国の海上交易都市には、イスラーム教徒にとって必要な施設と、海上交易人を受け入れる体制が整っていた。この時代、イスラーム教徒はなお多数の海上交易都市に居留してはいたものの、現実に西から来る海上交易人としては中国市場からむしろ撤退しつつあった。

▼中国の厳しい海上交易の管理▼

イブン・バットゥータは、中国の都市や産業、物産の事情を取り上げているが、その手始めとするかのように、海上交易管理を紹介している。まず、自国船の出入港管理について、「シナ人の慣行として、もし彼らのジュンクの1艘が出港しようとする場合、海の司令官(市舶司官、sahib

al-bahr)が自分の書記官たちを伴ってその船に乗り込み、船で旅立つ弓兵、使用人たちと船員たち[の名前のすべて]を記録し、然る後に、彼らに対して出港が許可される」。

「また、その同じジュンクがシナに戻ると、彼ら[海の司令官とその書記官たち]は再び船に上がり、[出港する時]彼らが記録した人物のすべてについて照合する。もし[、出港の際の名簿に]記録された者がそこに見当たらない時には、彼らはジュンクの船長(サーヒブ、sahib al-junk)【注1】にそのいなくなった者について問い質す。その際、その者が死亡したとか、逃亡したとか、あるいはそれ以外の、当人に起こったことの事実証拠(ブルハーン)を提示すればよいが、もしその証拠の提示がなければ、その船長はその件で逮捕される」。

次いで、積荷の検査である。「彼らは、そのこと(乗員検査)を[完全に]すませた後、船長に対して船に積み込まれている商品に関して、安価なもの高価なものに関わりなく、すべてを説明するよう指令する。その後、船に乗っていた人は下船するが、役所(税関)の監視官たちは彼ら乗客たちの所持している物を検査するために座っている。そして、もし監視官たちがあらかじめ隠されていた商品を見つけ出したならば、そのジュンクは船に積載のもの一切とともに、国庫の財産となってしまう。そのことは[官吏による]一種の不当所得(ズルム)に当たるものであって、そのことを私が実際に目撃したのはシナだけで、その他の異教徒の国々でもイスラム教徒の国々でも、どの国にも決して見られなかったことである。

| ただし、確かにインドでは、それに近いものがあった。つまり、課税を逃れようとして隠し持っていた商品が[検査官によって]発見された場合、その商品の所持者は[規定税額の]11倍の税金が課せられていた。その後、[インドの場合]スルタンは、諸々の賦課金を撤廃した時、その制度も廃止することにした」(以上、『大旅行記』7、p.22)。 そして、イスラーム教徒商人が中国に入国する場合、その取り扱われ方について説明する。「イスラム教徒の商人は、シナ地方のどこに到着した場合でも、[シナに長く]住み着いて、[国家による]認定を受けたイスラム教徒たちの一商人のところか、もしくはフンドゥク(の、いずれか]に滞在することを選択させられる」。 |

|

| イスラーム教徒の墓 |

後者の、「一方、[到着したイスラム商人が]フンドゥクの方に滞在することを望むと、その者(客人)は、自分の所持金[すべて]をフンドゥクの主人に任せ、その主人が客人に代わってその望むもの[すべて]を購入し、[後で]その額を精算するという条件のもとに、[保証金として]その金を委託させられる」(以上、『大旅行記』7、p.23-4)。

このイスラーム教徒商人の取り扱われ方も、この場合金銭が預託されてはいるが、一種の〈客人主人関係〉といえなくはない。

なお、海の司令官と訳されている唐代に起源を持つ市舶司や、フンドゥク(商人用の宿泊と荷 物の倉庫を兼ねた施設で、東方イスラム地域ではハーンという)についての詳細は、Webペー ジ【2・2・2 インド洋の交易都市とイスラーム交易民】や【2・2・4 東アジア世界、宋代までの海上交易】を参照されたい。

▼皇帝が殺害、ほうほうの体で、帰帆する▼

イブン・バットゥータは、シナの旅を続けるが、それを楽しんでいる様子はない。「シナ地方は、国としてはまことに素晴らしいところだが、私にはなるほど素晴らしいと感じさせるものがなく、異教徒たちがシナの絶対的支配権を握っているため、私の心はいつも[不安で]激しく動揺していた。自分の宿泊所を出ると、 私は[イスラム教の掟から外れた]たくさんの罪深い事柄に遭遇したので、そのことが私の心を乱し、ついには[耐えられなくなって]私は宿泊所に籠もるようになってしまい、やむを得ぬ時を除いて決して外出しないようにした。だが一方、そこでイスラム教徒たちを見かけた時には、私はまるで自分の家族や近親者にでも会ったような気分になった」と嘆いている(『大旅行記』7、p.38)。

それはともかく、イブン・バットゥータは元朝の首都ハーン・バーリク(大都)に入るが、それほどの感慨もない。「彼らによる慣行どおり、[運河を使っていたので、引用者補足]町から10マイルのところに投錨した。われわれの報告が書状によって海軍提督たちのもとに伝えられると、彼らは町の投錨地に入ることを許可した。そこで、われわれはそこに入り、次に町に上陸した。町は、この世における最大規模の都会の1つであるが、[南]シナ地方[の町々]の配置とは異なる」という(以上、『大旅行記』7、p.50)。

イブン・バットゥータは皇帝に拝謁しようとするが、皇帝と従兄弟フィールーズとが政権抗争を起こし、皇帝が殺害され、内乱状態になっていた。そのため、急遽、ザイトゥーンに引き返し、「インド向け航海の数艘のジュンクを見つける。その船団のなかには、ジャーワの支配者マリク・アッザーヒル所有の一艘のジュンクがあり、その船の乗組員たちはイスラム教徒で、しかも船の代理人は私の顔見知りでもあったので、私が乗船することを喜んで迎えてくれた」という(『大旅行記』7、p.58)。

ここで重要な問題に出会うこととなる。イブン・バットゥータが1346年に中国に着いたとすれば、そのときの皇帝は順帝トガン・テムル(在位1332-70)であるので、殺害されようがない。この矛盾から、多くの研究者が彼の中国訪問に疑念を持つこととなった。それに対して、家島彦一氏は「イブン・バットゥータの本来の旅程はインド南西海岸、マルディヴ群島、スリランカ、コロマンデル海岸を経て、[それ以東には行かず、引用者補足]、再びカーリクートに戻り、そこからダウ船でアラビア海を渡って南アラビアのザファーリ(ザファーリ・アルフムード、ズファール)に引き返したことが推測されるので、ベンガル地方およびそれ以東の諸地域、スマトラ島、インドシナ半島の1地域に存在したと思われるタワーリスィー国や中国に関わる記録のすべては、彼がインドのデリーに滞在中の8年間に集めた間接的な情報―特にデリーの宮廷に来朝していたシナの使節団による情報―である」とする(『大旅行記』7、p.76)。むべなるかなである。

イブン・バットゥータはザイトゥーンに出て、同じ海路をたどって、帰帆することとなる。南シナ海では順風に恵まれ、10日間でタワーリスィ一国に近づくが風雲急を告げ、太陽を見ることなく10日間を過ごした後、見知らぬ海域に入り、42日間も漂う。その翌日の夜明け、1つの岩礁が現れる。それは巨鳥のルフ鳥であった。その日から数えて2か月後、ジャーワ島に到着する。この島に2か月滞在した後、ジュンク船団(スムトラ・パサイ王国の所有船)のなかの1艘に乗った。40日後にはカウラムに到着する。そして、カーリクートに向かう。

彼は、デリーに戻りたいと思ってみたものの成り行きを恐れて、数日後、カーリクートで船に乗って航海し、インド・トゥグルク朝のスルタンに中国の報告をすることなく、アラビア海を横断して、南アラビア地方のザファーリに向かう。28夜の後、ザファーリに着く。その日はヒジュラ歴748年ムハッラム月(1347年4月13日-5月12日)のことであった。そこは、すでにみたように紛うことのない、心休まるイスラーム圏の中心であった。

ここで注目すべきことは、ザファーリ到着以前において年月日が明記されているのは、マルディヴ群島のムルーク島からスリランカ島に向かった1344年8月26日である。その2年8か月間の空白が、中国に行かなかったことの証しとされているが、その間彼はどこで、何をしていたのであろうか。

▼地中海の船旅、カタルーニヤ人の船に乗る▼

彼は、マスカト(マスキト)、カルハートなど、オマーンの東海岸を経て、イランのホルムズ島に上陸する。そして、南イラン、イラク、シリア、エジプトなどを経巡り、1148年11月15日メッカに入り、メッカ大祭に参加する。その後、帰郷の決意を固めたらしく、メディナを訪れた後、カイロに入る。当時、シリアやエジプトでは、ペストが大流行していた。

そして、多分にアレクサンドリアから、「私はチュニジア人1人の所有する小型のクルクーラ船に乗った。それはヒジュラ暦750年サファル月[1349年4月21日-5月19日]のことであった。そして、ジェルバ[島]で下船するまで航海を続けた。上述の船は、[引き続き]チュニスに向けて出帆したが、[途中で]敵がその船を捕獲した。その後、私は[別の]小舟に乗ってカービス(ガーベス)まで」いったとある(『大旅行記』7、p.158)。このジェルバ島はチュニジア南部ガーベス湾にある島で、現在は陸続している。

その後、別の船でスファークスとブルヤーナに向かい、そこからアラブ人と一緒に陸路を進み、途中、幾つかの危難に遭いながら、チュニスの町に着く。その時、スライム系アラブ族はその町を包囲して、マリーン朝に対して攻撃を加えていたという。チュニスで仕方なく、「カタラーン人たちと一緒に船出し、ルーム[人たち]の島々の1つ、サルダーニヤ島に着く。その島には立派な停泊港があって、その周囲を巨大な樹木がぐるっと取り囲み、1つの[城]門のような[海の]入口がある。その入口は、彼らの許可がなければ決して開かれない。島内には、幾つもの要塞があり、われわれがその1つに入ると、そこには数多くの市場があった」(『大旅行記』7、p.166)。

イブン・バットゥータのいうカタラーン人とは、「現在のスペイン北東端のカタルーニヤ地方の人々、カタラン人を指す。カタルーニヤ地方は、東から南にかけて地中海に面し、背後は険しい山岳地帯であるため、人々は生活を海に求め、地中海の航海と貿易に活躍した。12世紀半ばにアラゴン王国に併合されるが、13・14世紀になると、彼らの交易船の活動は西地中海全域に及び、ジェノヴァ、ヴェネツィアやトスカナ海岸の諸港の船乗り・商人をしのぐほどであった。イブン・バットゥータがチュニスからサルディニア島まで乗った船がカタラン船であったことは、西地中海におけるカタラン人の海運活動が盛んであったことを示している。なお、イブン・ジュパイルが12世紀後半にアッカーからシチリア島のマッシーナまで乗った船は、ジェノヴァ船であった」。

また、彼のいうルーム人は「ギリシャ人、ビザンティン帝国の人々、あるいは西ヨーロッパのキリスト教徒、イベリア半島のキリスト教徒軍、フランク人など、さまざまな意味に用いている」。サルダーニヤ島はサルディニア島であるが、「当時、ピサ、ジェノヴァ、カタランなどの商人や船乗りたちは、サルディニア島の諸港をめぐって争っていたが、概してアラゴン王国の勢力下に置かれていた。イブン・バットウ一夕が到着した停泊港は、恐らく同島南部のカリヤリ湾内のカリヤリであったと思われる」(以上、『大旅行記』7、p.245)。

家島彦一氏は、彼が「陸路でファースに行くのではなく、キリスト教徒カタラーン人の船に便乗し、わざわざ遠回りしてサルダーニヤ島に向かったのか」という疑問を投げかける。その理由として「アラブ遊牧民による襲撃の危険があって、チュニス―ファース間の交通が途絶していたことが考えられる。しかし、当時の西地中海は……イベリア半島におけるキリスト教軍のイスラム教徒やユダヤ教徒に対する攻撃の影響で、異宗教間の対立・緊張が高まっていた」という(『大旅行記』7、p.190)。

そうした情勢のもとで、彼はサルダーニヤ島で監禁状態に置かれるが、それはどちらにしても当然の成り行きだった。「その後、われわれはその島を[無事に]出て、10日後にタナスの町[に上陸し]」たという。それにより、地中海の船旅は終わるが、それとともに遠距離の旅も終わりを迎えることとなる。この復路はもとより、往路においても、地中海が「われらが海」であるせいか、港における交易についてはまったくといっていいほど語るところがない。

なお、タナスは「現在のアルジェリア西部、地中海に面した港テネス。アルジェとムスクガーニムのほぼ中間、ミルヤーナの近くに位置する……アンダルス地方から来た海上民たちが建設したという。13・14世紀のタナスは、南アンダルス・ムルシア地方との海上交通の要地として栄え、人々の交流やオリーブ、小麦などの農産物の交易が盛んに行われた」(『大旅行記』7、p.246)。

このサルダーニヤ島からタナス上陸までの記録は、12・13世紀に地中海を航海したイブン・ジュバイル(前出)の「記録内容を意識しながら、[編纂者]イブン・シュザイイが意図的に挿入、もしくはイブン・バットゥータから聞き取りた内容を改変したのではないか」とされる(『大旅行記』7、p.351)。

▼アンダルス地方の聖戦に参加▼

タナス上陸後、トレムセン(ティリムサーン)、ターザーを経由して、ヒジュラ暦750年シャアバーン月の終わりの金曜日(1349年3月31日)、マリーン朝の首都ファースに帰着する。しかし、旅をやめない。その後、故郷のタンジャに向かい、亡き母の墓前に詣でる。

14世紀後半、イベリア半島におけるイスラーム教徒の領土防衛とキリスト教徒の国土回復戦争(レコンキスタ)は終盤を迎えつつあり、前者は1230年に成立したナスル朝(グラナダ王国)が生き残り、キリスト教国カスティリャに朝貢しながら独立を維持し、貿易で繁栄を続けていた。マリーン朝スルタン=アブー・イナーン・ファーリス(在位1348-58)はイベリア半島に対する聖戦を行い、アンダルス地方のイスラーム教徒を支援するために、食料、武器などを積極的に提供していた。

この聖戦に、イブン・バットゥータは「私の[神から授けられた]運命は[異教徒のキリスト教徒に対する]聖戦(ジハード)と辺境防衛(リバート)であると思った」として、当然のように参加する。彼は、ジブラルタル海峡に面したサブタまで来るが、3か月に及ぶ大病を患う。それが快癒すると、モロッコの大西洋に臨むタンジャ南方の「アスィーラー人の所有する小舟(シャツティー)に乗って船出し、アンダルス地方に着く」(『大旅行記』7、p.264)。そこはサブタの対岸のジャバル・クーリク(ジブラルタル)であった。この小舟は艇身の細長い2本マストを持った小型の船であった。

彼は、ルンダ(ロンダ)、マーラカ(マラガ)を経て、イスラーム教徒王国の首都グラナダまで至り、その後、同じ道を戻って、往路と同じ船に乗って、ジブラルタル海峡を横断、出発地のサブタまで戻る。その間、キリスト教軍と直接戦闘らしいものはなかったが、往路のスハイルの境界に着いたとき、「敵の戦艦4艘がそこに現れ、警備員が望楼を留守にしていたすきに、艦隊の乗員の一部が上陸した、そのため12騎からなる騎兵たちがマルバッラから出撃し、敵軍と遭遇した」ということを知らされる(『大旅行記』7、p.275)。このアンダルス地方への旅の記録もまた、「イブン・バットゥー

| タの報告というよりも、編纂者イブン・ジュザイイによって付け加えられた記録であり、文章の中には[同地方から亡命した、引用者補足]イブン・ジュザイイの抱いていたアンダルス地方への深い追懐の気持ちがこめられている」と解説される(『大旅行記』7、p.289)。 その後、故郷のタンジャを通りすぎ、大西洋岸に沿って陸路をたどり、アスィーラー、サラー(サレ、ラバト近郊)を経て、マッラークシュ(マッラケシュ)に行き、そこから戻ってファースに到着する。1352年2月にはニジェール川沿いのスーダーン地方(黒人王国)に旅することになり、サハラの奥地に踏み入る。1353年末か翌年初めに厳寒のなか、大雪のアトラス山脈を越えて、ファースに帰着する。ここにイブン・バットゥータの大旅行の記録は終わることとなる。 |

|

| タンジェ(モロッコ北) |

家島彦一氏は、このイブン・バットゥータの大旅行記の意義について、次のように要約している。

「第1は、イスラム教徒たちにとっての旅・巡礼・移動に対する基本的知識を得る上での好個の史料と言える点である」。

「第2は、彼が旅立つ以前の13世紀半ばから旅行中の14世紀半ばまでの約100年間にわたる社会・文化層を躍如として映し出している点である。内陸アジアにモンゴル帝国が成立して以後の100年間は、パクス・モンゴリカ(モンゴルの平和)の世界とイスラム世界、そしてインド洋と地中海という2つの海域世界が軸となって、国際的交通ネットワークが広く張り巡らされ、大文明の水平的拡大が著しく進展した時代であった」。

「第3は、イブン・バットゥータがマグリブ(西方イスラム世界)人の眼で、しかも等身大の眼から、他の世界、特にマシュリクの世界(東方イスラム世界)やその他の異域世界を見ていること、その視角の違いや比較の眼が他の史料に見られない精彩に富む叙述内容を残すこととなった点である」。

「第4は、イブン・バットゥータがイスラム世界と異域世界との接点にあたる多くの地域、例えば東アフリカ、アナトリア・バルカン地方、コーカサス、中央アジア、インド、マルディヴ群島、東南アジア、中国、西アフリカ、イベリア半島などを広く旅し……その〈境域〉としていかなる性格を持っていたかを明らかにする」(以上、『大旅行記』1、p.401-3)。

こうしたことを総合すれば、イブン・バットゥータの大旅行記は『諸都市の新奇さと旅の驚異に関する観察者たちへの贈り物』などではなく、『イブン・バットゥータと旅するイスラーム教圏大事典』ということになろう。

さらに、第4に関して、家島彦一氏は、イブン・バットゥータがとくに好んで旅した世界は「境域イスラーム世界」であり、「そこには奇蹟を起こす聖者が住み、多くの墓、霊廟、聖山や古代遺跡が点在しており、聖者との出会いや霊地の参拝によって、旅人は神からかずかずの御利益や霊験を得ることができた。……[しかも、そこは]ほかならぬ驚異・驚嘆の世界であり、その世界こそ神の創造した多様な姿が顕在化する場であった……イブン・バットゥータにとって、境域世界の旅はまさに神の存在、神の本質に近づくための道=過程であった」(『世界大旅行』、p.282)。

そればかりか、それを「イスラーム的に正しい教えから逸脱した行為・考え方・ものが広がる『未開なイスラーム世界』」として、例えば「マルディヴ群島を訪問し、そこの法官職に就任すると、早速、島民たちにイスラーム法の諸規定を遵守させることにひたすら努力を払った。離別した夫の屋敷内に引き続きとどまる先妻や上半身裸で過ごす女性たちを見て厳しく罰したり、人を遣わして市場や路地を巡回させ、金曜礼拝を怠る者を捕らえて鞭打ちの刑に処するなど」したように、「正統なイスラームの法学者」として「苦難に満ちた旅の人生を過ごすなかで」、「『未開なイスラーム世界』を『正しいイスラーム世界』に変えるための努力(ジハード)を彼自らが試みた」のではないかという(以上、『世界大旅行』、p.280-1)。

イブン・バットゥータの「正統なイスラームの法学者」としてのジハードは、インドをはじめいくつかの訪問地において法官として仕官しただけでなく、かなり進んで聖戦あるいは内紛に参加していることから見ても、大いにありうる。また、中国がインドに使節を送った記録がないのに、スルタンが彼を答礼の使者としたのは、彼を巡察使としてインド周辺部に送り出す、口実であったのではないか。そうだとすれば、彼がスムトラ・パサイまでしか行かず、したがって中国に旅しなかったことは至極当然のこととなる。それに要したと見られる期間、隠密行動をとったのであろう。

その意味からすれば、イブン・バットゥータの大旅行記は『イブン・バットゥータが視察したイスラーム教圏大事典』ということになろう。

▼若干のまとめ▼

最後に、当面する海上交易の視点から、いままで知りえた以外のインド洋交易圏における特 徴や疑問点を、この大旅行記から取り出せば次のようになる。その基本的な特徴はWebペー ジ【2・2・2 インド洋の交易都市とイスラーム交易民】に示してある。

(1) 14世紀半ば、海のシルクロードには、イブン・バットゥータが商人ではなく法学者であった からだとしても、宗教の別なく、乗客として便乗できる船がそれなりに用意されていた。

(2) 特にインドのマラバール海岸交易都市やスムトラ・パサイ王国などの支配者が艦船を保有 し、交易とともに海賊行為を動いている。

(3) それら支配者や商人船主が、それを買い取ったのか、用船しているのか、それとも取り上 げたのかは不明であるが、多数の中国製ジャンクを使用している。

(4) したがって、インドの南西海岸の地域国家やスムトラ・パサイ王国は、海のシルクロードに は東西の中継港としてばかりでなく、自らも中継交易都市として成長していたと見られる。

(5) 中国の海上交易人は他に比べ圧倒的に優勢であり、また泉州や広州は輸出できる造船 能力を持っていることになっているが、その真偽や程度のほどはどうか。

(6) イブン・バットゥータに便乗船を提供した大商人船主たちは、予想以上に、その地域の支 配者に深く食い入り、支配者もまた大商人船主を利用している。

(7) これまた予想以上に、インド洋では非イスラーム教徒の海賊が跋扈しているようであり、こ の治安の低さは何を意味するのか。

(8) 当時の海のシルクロードにおいては、〈客人主人関係〉による取り引きが広く行われていた と見てとれるが、その具体的な処理のあり方を含め、その意味合いのさらなる検討が必要とい える。

【注6】

シナに向けて出帆する時期:13・14世紀、南西インドの諸港は……中国ジャンクと……アラブ系・イラン系のダウ船とが出会う国際的交易活動のセンターとして繁昌していた。従って、中国に向かうイスラム系、ユダヤ系やヒンドゥー系などの商人・旅行者たちは、カーリクートとカウラムで中国ジャンクに便乗した。インドからシナに向かう航海期は、南西モンスーンの前期(4月から5月半ば)と後期(8月末-9月上旬)であり、ベンガル湾を横断し、6月半ばと9月下旬にはマラッカ海峡を越えて南シナ海を北上、7・8月、もしくは10月半ば、南中国の広州や泉州の港に到着した(『大旅行記』6、p.182)。

【注7】

ジュヌーク(junuk):単数形はジュンク(junk)。すなわち中国ジャンク、戎克のこと。イエメンやエジプトで記録されたアラビア語史料にはザンク(zank/zunun)とある。その語源については諸説あるが、恐らくマレー語のジョング(jong, ajong)と思われる。イタリア語やポルトガル語の史料にはジュンコ(junco)、ジュンゴス(jungos, jugos, zonchi, jonco)などとある

ザウ(zaw):ここでは、恐らく中国音の〈船(zhou)〉、もしくは〈艟〉を写したと考えられる。13世紀半ばの記録を伝える地理学者イブン・サイードは「シナ人による[言葉で]船の名称はザウウであり、それは人々(乗員たち)の部屋(船室)を持つ大規模なもので、その船の下(船倉)には船荷のための倉庫がある。……この時代に、すでに彼らの船はアデンまで到着するようになった」とある。イブン・サイードの記録は、13世紀の頃、南インドのマラバール海岸に来航する中国ジャンクの一部がアラビア海を越えて、アデンまで達していたことを伝えたものであろう。

カカム(kakam):中国語の〈舸舩〉を音写した言葉で、舸は〈大きな船〉、舩は船の俗字。中国ジャンクの1種で、小型ジャンクのこと。C・F・べッキンガムは、カカムを古いイタリア語のコッカ(cocca)の転訛ではないかと考えたが、この説の蓋然性はほとんどない。

ジャンクの帆は、竹を編んだ4角形のアンペラ状のものや茣蓙が用いられた。帆は折り畳んで上げ下ろしが可能であったが、マストに固定されたために、逆風の時には下ろされた。一方、ダウ船の場合、木綿製の3角帆が使われ、追い風だけでなく60-70度の向かい風にも切り揚がり航法で前進させることが可能であった(以上、『大旅行記』6、p.182-3)。

【注8】

ジャンクの「実に分厚い数枚の板木」:ハシャブは〈厚板〉のことで、ここでは舷側部の外板(左右の2枚)に対して直角に取り付けた隔壁の棟梁のこと。当時の中国ジャンクの特徴の1つとして、船内を隔壁によって仕切る点が挙げられる。隔壁の数は船により異なるが、泉州の后堵港で埋没しでいた泉州船は12枚の隔壁で仕切られていた。マルコ・ポーロもまた、中国船の隔壁構造について……イブン・バットゥータとほぼ同じ説明を行っている(以上、『大旅行記』6、p.184-5)。詳細はWebページ【「マルコ・ポーロの東方見聞録」を読む】を参照のこと。

(2005/06/10記)

ホームページへ |

目次に戻る |

先頭に戻る |