�z�[���y�[�W�� |

�ڎ��ɖ߂� |

| |

3�E1�E2�E2 ���C���h��ЁA�|���g�K���̋��_�ɂ��т�����

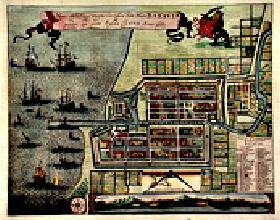

3.1.2.2 East India Company towers over bases in Portugal

�����C���h��Ђ̐ݗ��A����Ђ���

�����C���h��ЁA6�̎x�Ђɂ�鋤���o�c��

�@���C���h��Ђɂ͐����̖{�Ђ͂Ȃ��A6�̃J�[�����ƌĂꂽ�x��(�A���X�e���_����z�[������G���N�n�C�[����f���t�g����b�e���_����[�[�����g)�ō\������Ă����B����́A�������݂�����������(���b�e���_����2��)�̗��Q���������Ȃ���A�S�̂̒�����}�낤�Ƃ������ʂł�����������A�A���X�e���_���x�Ђ͂��̑傫������A������{�Ђ̂悤�ȋ@�\�����悤�ɂȂ�������C���h��Ђ�6�̎x�Ђɕ���Ă��Ă��A���̎���͉�БS�̂Ƃ��čs��ꂽ�B�������z���͓����ł������

�@���̉�Ђ̎��{����3000�����݂̊�����2100�����s���Ē��B���ꂽ�B�����͎x�Ђ��Ƃɕ�W���꤉�БS�̂�642�������݁i54-65�����ؽ�����ށj�]��ɂȂ���(�C�M���X���C���h��Ђ̖�10�{)����̂����A�A���X�e���_���x�Ђ��ߔ���57�߰��Ă��W�ߤ�[�[�����g�x�Ђ�20�߰��Ăł�����������͏�������������Ă������A���̑����͍s������I�g�o�c�ψ��A�L�͂ȏ��l������������B�����A�A���X�e���_���x�Ђ̑���o���҂ɂ̓A���g�E�F���y�����瓦��Ă����古�l������A�˂������B

�@���̉�Ђ̎�����Ƃ��đ���o���҂̂Ȃ�����76�l���I��A�����17�l�̎������17�l��(�d����)���\�������17�l�d����͎��{���ɔ�Ⴕ�āA�A���X�e���_������8�l�A�[�[�����g����4�l��z�[������G���N�n�C�[����f���t�g����b�e���_�����炻�ꂼ��1�l�A�A���X�e���_���ȊO������1�l�ɂ���č\������Ă����B

�@����Ђ͎��������������������ƂŁA�q�C���Ƃɐ��Z���铖����Ƃł��������A�I�����_���C���h��Ђ͌l�o���̍P�v�I�Ȋ�Ƃł������B�������A���̐l�I�ȍ\������݂�A�s�s���古�l�̗��v��i�삷�邱�Ƃ���b�ɂ��āA�ނ�̋�����r�����邱�ƂŁA�X�y�C���ɍ��ƋK�͂������đR���邽�߂ɍ��ꂽ�����Ђł������B

�@�V�����V�[�Y���̍ŏ���17�l��(�d����)�́A�@���C���h�ւ̑D���̐ǐ��Ƃ��̗v����������鏤�i�̐��ʂ̌���A�A���Ƃ��ɋ�̗A�o�z�̌���A�B���C���h������ׂ����i�ɂ��Ă̌���A�C���C���h��Ђ��������A��ׂ̓��D�����̌�����c��Ƃ����B���̂Ȃ��ōł��d�v�ȋc��́A���̉�Ђ����C���h�̎Y�i��A�����A��������[���b�p�����ɒ��p���Ղ��邱�Ƃɂ������̂ŁA�B�̂����颋A��ף�̎�ނƋ��z�̌���ł������B

�@����������ʓI�Ȑ���ɂ��������āA�D�̌�����C����D�����~����A��ׂ̎��褏��i�̔����A�]�ƈ��̗̍p���v����̋L���Ȃǂ̊����͎x�Ђɂ����Ď��{���ꂽ�B���̂Ȃ��ł��d�v����茈�߂ł���A��ׂ̔z���ͤ�A���X�e���_����2����1��[�[�����g��4����1��f���t�g����b�e���_����z�[������G���N�n�C�[����6����1�ƂȂ��Ă����

�@1602�N����1795�N�܂ł̂������ɤ���C���h��Ђ͎��БD���1450�nj�����������̂����A17���I��800�ǁA18���I��650�ǂ��i����������̐ǐ��̔����̓A���X�e���_�����20�߰��Ă̓[�[�����g����c��̎x�X��7-8�߰��Ă��������Ă����B18���I�A�����ǐ��͏��Ȃ��Ȃ������A��^�̑D�������Ȃ����B

�@���C���h��Ђ̎x�Ђ̏��ݒn�ɂ����ẮA���C���h���Ղ��БD�̑��D��C���A�~���ɂ���āA�����̐E�ꂪ����Ă����B�������A���C���h��Ђ̉��U�ɂ���āA�����Ȏx�Ђł������f���t�g��z�[������G���N�n�C�[���͈ꋓ�Ɋ��C���������ƂƂȂ�B

�����C���h���Ղ̋��_�A�o�^�t�B�A�����݁�

�@�I�����_�͐�쏔��Ђɂ���Ĉꋓ�ɃA�W�A�i�o���ʂ������A����炪�h�������D�̐��͂����ɂ݂��悤�ɁA�攭�̃|���g�K����46�ǂ�C�M���X��3�ǂ�����65�ǂł������B���̌�A�|���g�K���͌����ɏI�n���邪�A�I�����_�͒����������āA1661-70�N�ɂ�257�ǂƍő��ƂȂ�A�C�M���X101�ǁA�|���g�K��21�ǁA�t�����X40�ǁA�f���}�[�N4�ǂ����|����B

�@���C���h��Ђ̌��Ղ͐푈�ƕ\����̂ƂȂ��Ă�������C���h��Ђ��A1602�N�n���㑁���ɑ����o���ꂽ�d�����̑D�c�́A���߂���A�t���J���݂̃��U���r�[�N�ƃC���h���݂̃S�A�ɂ���|���g�K���̋��_���U������悤�������Ă�����������A�U���͎v���悤�ɂ͐��������1605�N�ɂ�����}���N�i�����b�J�j�����̃A���{����(�A���{�C�i��)����|���g�K���l����|���ėv�ǂ�z���B

�@�������A�����͓��C���h��Ђ̃A�W�A���Ջ��_�ɂȂ肦�������B���ɂ˂�����̂��}���b�J�C�����}���b�J�ł������B�����́A1511�N�ȗ��|���g�K�����C���h�̃S�A�ƂƂ��Ɏ��炷��A�W�A���Ղ̏d�v�ȋ��_�ł����������ɁA�C����Ղ̗v�ՂƂȂ��Ă����W�������̃o���e����ڎw�����A�|���g�K���l��C�M���X�l���i�o���Ă����B���̂�����ɂ�����o�����ɏI���B

�@�����ŁA4��i6��j���C���h�������E�s�[�e���X�]�[���E�N�[���i�ݔC1619-23�A�ĔC1627-29�j�́A�o���e���̓���80��Ұ�قɂ��錻�݂̃W���J���^�ɖڂ����顂����ͤ16���I�O�����łɃo���e���Ɏ�����X���_��N���p�Ƃ����`�s�ł�������ނ́A1619�N5���o���e�������̓����ɏ悶�ėv����z����o���e�������ƃC�M���X�̘A���R��j��B���̒n���A���[�}����̕ꍑ�ɂ������Z�����̖��O�ɂ��Ȃ�Ńo�^�t�B�A�i�o�^���B�A�͉p���j�Ɩ������A���C���h���{��������I�����_�̃A�W�A���Ղ̂����Ƃ��d�v�ȋ��_�Ƃ���

�@�I�����_���C���h��Ђ́A�o�^�t�B�A�����_�Ƃ������Ƃ��@�ɍL�͂ȃA�W�A������Ձi�C���O�����h���ɂ����Τ���̃J���g���[�E�g���[�h�ɑ��Ĥ�I�����_�E�A�W�A���Ղ͊���ՁA�g�����N�E�g���[�h�������j�ɖ{�i�I�ɏ��o�����A�攭�̃|���g�K���Ɠ����悤�ɃA�W�A�ɑ���o����A�o�i�������Ă��Ȃ������B���̂��߁A���h�����͂��߂Ƃ����A�W�A�Y�i�̔����t���ɂ́A�������������ł������x���킴������Ȃ�������������A�I�����_�ɂ����Ă̓|���g�K���ȏ�Ɍ��E���������̂ŁA�A�W�A����ł̌��Ղ𑽊p�I�ɐi�߂Ĥ�����ł������v�ł����čw�����邵���Ȃ���������̏�A����A�W�A�̌��Ճl�b�g���[�N�̓A�W�A�l�ɂ���č���Ă����̂ŁA����𗘗p���邵���Ȃ������B

�@�����O�K���́A���C���h��Ђ��A�W�A����̌��Ղ�i�߂�ɓ������Ĥ����3�̕��@���g���������Ƃ��顇@���C���h��Ђ�����n��͂ł����Ďx�z������̌��Ղ�Ɛ肷����@�ŁA�i�c���b�O�ƃ��[�X(�ɂ������j����Y���Ƃ���o���_�������������̗�ł���B�A���͂�w�i�Ƃ͂�����̗̂̓y�̎x�z�͂����ɤ���̒n���̎x�z�҂���Ђ̔�̂��Ƃɂ��������i�߂���@�ŁA�}���N�����̃N���[���i���q)��X�}�g�����C�݂̌Ӟ��̎���ɗp����ꂽ�B�B���͂��g�킸���a�I�Ɏx�z�҂Ə��⋦�������Ō��Ղ�i�߂���@�Ť�C���h����{�Ȃǂō̗p���ꂽ���@�Ƃ܂��߂�i���e�u��Q�̓I�����_�v�X�c����ҁw���E�e���j14 �X�C�X�E�x�l���N�X�j�x�Ap.282-4�A�R��o�ŎЁA1998�j�B

�@�������A�������@�̓I�����_�Ǝ��ɕ҂ݏo�������@�ł͂Ȃ��A�������Ւn���I�����_���V�K�ɊJ�����̂ł��Ȃ��B�������@�́A���łɃ|���g�K�������ꂼ��̌��Ւn�̏ɉ������J�������̂��ł����āA�����ŃI�����_�����{�������Ƃ́A�|���g�K�����͂��ߐ攭�҂͂ł����Č��Ւn����ǂ��o���������ŁA�����3�̕��@��K�X�g���������Ƃ������Ƃł������

�@���C���h��Ђͤ���͍g�C�����̃��J����y���V�A��C���h��Z�C������x���K�����o�Ĥ�r���}��V������}���[��C���h�l�V�A���p����{�ɂ�����L��ȊC��ɁA��20�����̗v�ǂƏ��Ȃ��Ƃ�13�����̏��ق������Ď�L�����Պ�����W�J����������v�ǂ⏤�ق̂���Ƃ���́A�قƂ�ǂ��|���g�K�����瑈�D�����Ƃ���ł������B���C���h��Ђ��i�o���Ȃ������̂́A�t�B���s�������ƒ��N���������ł������

| �@�I�����_�l�̗��s�ƃ����E�t�B�Q���E�t�@���E�����X�z�[�e���i1563-1611�j�ͤ1594�N�w�|���g�K���l�q�C���x�1596�N�w�����ē��L�x���o�ł��顃����X�z�[�e���ͤ�j�V�����̍`���G���N�z�C�[���o�g�Ť5�N�ԃS�A�ɋ�������|���g�K���l�̂��Ƃœ����Ă��Ă��褃A�W�A�̒n������łȂ���|���g�K���l�̌��Ջ��_����Օi�Ȃǂ̏��������炵����w�����ē��L�x��1598�N�ɃC�M���X�Ŗ|��Ă���A�������[���b�p�Ń}���R�E�|�[���́w���������^�x�������z�����Ƃ݂���B �@�܂���R���l���X��h��n�E�g�}���i1560-99�j�̓|���g�K���ɋ���������X�{���ŋ��K�g���u�����N�����ē������Ă������A���̂Ƃ����C���h�ւ̍q�H���o���Ă����B1594�N�A9�l�̏��l��29�������݂��o�������āA������Ђ��A���X�e���_���Őݗ�����B��1595�N4���A�n�E�g�}����Ɏw�����ꂽ3�ǂ̃K���I���i400��2�ǁA200��1�ǁj�A�擱�D40�݁A����249�l���A�W�A�Ɍ������B15�������������āA1596�N6���W�����̍`���o���e��(�o���^��)�ɓ������1597�N8����3��89�l���A�����額��h���̎���͏����ł͂Ȃ���������A�W�A�ւ̍q�H�J��͐����������ƂƂȂ���� �@����Ɏh������āA1598�N���玟�X�ƃt�H�[���E�R���p�j�[�G��(��쏔���)�ƌĂ���Ђ��ݗ�����1601�N�܂ł�15�D�c65�ǂ��A�W�A��������������̂Ȃ��ɂ͐����������߂���Ђ��ł����A�����̉�Ђ��A�W�A�ŋ��������������ߤ���h���̔��l���オ�褋t�ɖ{���ł͂��̔��l��������Ƃ����s���ȏ����܂ꂽ�1600�N�ɁA�C�M���X�����C���h��Ђ�ݗ��������Ƃͤ�I�����_�ɂƂ��ċ��ЂƂȂ���� �@�����ŁA�z�����g�B�@���ږ�I���f���o���l�t�F���g�͐�쏔��Ђ���������悤�����B����Ƀ[�[�����g�i���̎�v�s�s���~�f���u���t�15���I����16���I���߂܂Ť�u�����b�w��A���g�E�F���y���̊O�`�Ƃ��Ĥ�A���X�e���_�����O���甭�B���Ă����`�p�s�s�j���������������1602�N3���ɂ���Ɛ����������̂����I�����_�������C���h��ЁA�����ĘA�����C���h��ЁiVOC�j�ł������B���̉�Ђ́A�A�M�c��ɔ[�t�����x�������ƂŁA�Ɨ������ێ������Ƃ����B���̓����́A1602�N3������1798�N���ŁA�ق�21�N�ڂ��ƂɍX�V���ꂽ� |

|

| �w�����ē��L�x |

| �@���̉�Ђɗ^����ꂽ�����́A���C���h��ЈȊO�̑D�����C���h(�A�t���J�œ�[����C���h�m������m���ւă}�[�����C���ɂ����餍L��ȊC��)�ւ̍q�s���ւ��������A���̉�Ђ��O���̍��ƂƏ������Ѥ�R����u����v�ǂ�݂���ݕ��𒒑�����n��������i�ߊ���C�����邱�ƂȂǂ�F�߂���̂ł���������̌��\����݂�A������Ђ͒P�Ȃ���Չ�Ђł͂Ȃ���A�W�A�e�n�̃|���g�K���̋��_���U������ꍇ�ɂ���Ă͂��̒D������˂炤�����ɂ�����푈���s�̂��߂̍����ЂƂ������ʂ����������Ă�����ނ�����Չ�Ђ̖��������������n���{�ł������B �@1609�N�A����I�����_���C���h���Ƃ��āA�s�[�^�[�E�{�X�i�ݔC1609-14�j���C�������B�ނ����C�����Ƃ��A������b�J��A���{�C�i��o���_�̒ʏ��́A�I�����_���C���h���Ђɏ�������ׂ��A���E�̔@���Ȃ鑼���Ƃ����ǂ��A�����ɍ�������Ƃ��֗^���ׂ��炸�v�Ƃ����A���������Ȏw�����g�s���Ă����B����̓I�����_�Ńg���f�V�[�����X������邢�̓I�����_�̐��E�����錾�������B |

|

| 1602�N������ |

|

|

| |

���C���h��Џd���Ƃ̉ |

�@���̉�Ђ̎��{����3000�����݂̊�����2100�����s���Ē��B���ꂽ�B�����͎x�Ђ��Ƃɕ�W���꤉�БS�̂�642�������݁i54-65�����ؽ�����ށj�]��ɂȂ���(�C�M���X���C���h��Ђ̖�10�{)����̂����A�A���X�e���_���x�Ђ��ߔ���57�߰��Ă��W�ߤ�[�[�����g�x�Ђ�20�߰��Ăł�����������͏�������������Ă������A���̑����͍s������I�g�o�c�ψ��A�L�͂ȏ��l������������B�����A�A���X�e���_���x�Ђ̑���o���҂ɂ̓A���g�E�F���y�����瓦��Ă����古�l������A�˂������B

�@���̉�Ђ̎�����Ƃ��đ���o���҂̂Ȃ�����76�l���I��A�����17�l�̎������17�l��(�d����)���\�������17�l�d����͎��{���ɔ�Ⴕ�āA�A���X�e���_������8�l�A�[�[�����g����4�l��z�[������G���N�n�C�[����f���t�g����b�e���_�����炻�ꂼ��1�l�A�A���X�e���_���ȊO������1�l�ɂ���č\������Ă����B

�@����Ђ͎��������������������ƂŁA�q�C���Ƃɐ��Z���铖����Ƃł��������A�I�����_���C���h��Ђ͌l�o���̍P�v�I�Ȋ�Ƃł������B�������A���̐l�I�ȍ\������݂�A�s�s���古�l�̗��v��i�삷�邱�Ƃ���b�ɂ��āA�ނ�̋�����r�����邱�ƂŁA�X�y�C���ɍ��ƋK�͂������đR���邽�߂ɍ��ꂽ�����Ђł������B

�@�V�����V�[�Y���̍ŏ���17�l��(�d����)�́A�@���C���h�ւ̑D���̐ǐ��Ƃ��̗v����������鏤�i�̐��ʂ̌���A�A���Ƃ��ɋ�̗A�o�z�̌���A�B���C���h������ׂ����i�ɂ��Ă̌���A�C���C���h��Ђ��������A��ׂ̓��D�����̌�����c��Ƃ����B���̂Ȃ��ōł��d�v�ȋc��́A���̉�Ђ����C���h�̎Y�i��A�����A��������[���b�p�����ɒ��p���Ղ��邱�Ƃɂ������̂ŁA�B�̂����颋A��ף�̎�ނƋ��z�̌���ł������B

�@����������ʓI�Ȑ���ɂ��������āA�D�̌�����C����D�����~����A��ׂ̎��褏��i�̔����A�]�ƈ��̗̍p���v����̋L���Ȃǂ̊����͎x�Ђɂ����Ď��{���ꂽ�B���̂Ȃ��ł��d�v����茈�߂ł���A��ׂ̔z���ͤ�A���X�e���_����2����1��[�[�����g��4����1��f���t�g����b�e���_����z�[������G���N�n�C�[����6����1�ƂȂ��Ă����

�@1602�N����1795�N�܂ł̂������ɤ���C���h��Ђ͎��БD���1450�nj�����������̂����A17���I��800�ǁA18���I��650�ǂ��i����������̐ǐ��̔����̓A���X�e���_�����20�߰��Ă̓[�[�����g����c��̎x�X��7-8�߰��Ă��������Ă����B18���I�A�����ǐ��͏��Ȃ��Ȃ������A��^�̑D�������Ȃ����B

�@���C���h��Ђ̎x�Ђ̏��ݒn�ɂ����ẮA���C���h���Ղ��БD�̑��D��C���A�~���ɂ���āA�����̐E�ꂪ����Ă����B�������A���C���h��Ђ̉��U�ɂ���āA�����Ȏx�Ђł������f���t�g��z�[������G���N�n�C�[���͈ꋓ�Ɋ��C���������ƂƂȂ�B

�����C���h���Ղ̋��_�A�o�^�t�B�A�����݁�

�@�I�����_�͐�쏔��Ђɂ���Ĉꋓ�ɃA�W�A�i�o���ʂ������A����炪�h�������D�̐��͂����ɂ݂��悤�ɁA�攭�̃|���g�K����46�ǂ�C�M���X��3�ǂ�����65�ǂł������B���̌�A�|���g�K���͌����ɏI�n���邪�A�I�����_�͒����������āA1661-70�N�ɂ�257�ǂƍő��ƂȂ�A�C�M���X101�ǁA�|���g�K��21�ǁA�t�����X40�ǁA�f���}�[�N4�ǂ����|����B

�@���C���h��Ђ̌��Ղ͐푈�ƕ\����̂ƂȂ��Ă�������C���h��Ђ��A1602�N�n���㑁���ɑ����o���ꂽ�d�����̑D�c�́A���߂���A�t���J���݂̃��U���r�[�N�ƃC���h���݂̃S�A�ɂ���|���g�K���̋��_���U������悤�������Ă�����������A�U���͎v���悤�ɂ͐��������1605�N�ɂ�����}���N�i�����b�J�j�����̃A���{����(�A���{�C�i��)����|���g�K���l����|���ėv�ǂ�z���B

�@�������A�����͓��C���h��Ђ̃A�W�A���Ջ��_�ɂȂ肦�������B���ɂ˂�����̂��}���b�J�C�����}���b�J�ł������B�����́A1511�N�ȗ��|���g�K�����C���h�̃S�A�ƂƂ��Ɏ��炷��A�W�A���Ղ̏d�v�ȋ��_�ł����������ɁA�C����Ղ̗v�ՂƂȂ��Ă����W�������̃o���e����ڎw�����A�|���g�K���l��C�M���X�l���i�o���Ă����B���̂�����ɂ�����o�����ɏI���B

�@�����ŁA4��i6��j���C���h�������E�s�[�e���X�]�[���E�N�[���i�ݔC1619-23�A�ĔC1627-29�j�́A�o���e���̓���80��Ұ�قɂ��錻�݂̃W���J���^�ɖڂ����顂����ͤ16���I�O�����łɃo���e���Ɏ�����X���_��N���p�Ƃ����`�s�ł�������ނ́A1619�N5���o���e�������̓����ɏ悶�ėv����z����o���e�������ƃC�M���X�̘A���R��j��B���̒n���A���[�}����̕ꍑ�ɂ������Z�����̖��O�ɂ��Ȃ�Ńo�^�t�B�A�i�o�^���B�A�͉p���j�Ɩ������A���C���h���{��������I�����_�̃A�W�A���Ղ̂����Ƃ��d�v�ȋ��_�Ƃ���

�@�I�����_���C���h��Ђ́A�o�^�t�B�A�����_�Ƃ������Ƃ��@�ɍL�͂ȃA�W�A������Ձi�C���O�����h���ɂ����Τ���̃J���g���[�E�g���[�h�ɑ��Ĥ�I�����_�E�A�W�A���Ղ͊���ՁA�g�����N�E�g���[�h�������j�ɖ{�i�I�ɏ��o�����A�攭�̃|���g�K���Ɠ����悤�ɃA�W�A�ɑ���o����A�o�i�������Ă��Ȃ������B���̂��߁A���h�����͂��߂Ƃ����A�W�A�Y�i�̔����t���ɂ́A�������������ł������x���킴������Ȃ�������������A�I�����_�ɂ����Ă̓|���g�K���ȏ�Ɍ��E���������̂ŁA�A�W�A����ł̌��Ղ𑽊p�I�ɐi�߂Ĥ�����ł������v�ł����čw�����邵���Ȃ���������̏�A����A�W�A�̌��Ճl�b�g���[�N�̓A�W�A�l�ɂ���č���Ă����̂ŁA����𗘗p���邵���Ȃ������B

�@�����O�K���́A���C���h��Ђ��A�W�A����̌��Ղ�i�߂�ɓ������Ĥ����3�̕��@���g���������Ƃ��顇@���C���h��Ђ�����n��͂ł����Ďx�z������̌��Ղ�Ɛ肷����@�ŁA�i�c���b�O�ƃ��[�X(�ɂ������j����Y���Ƃ���o���_�������������̗�ł���B�A���͂�w�i�Ƃ͂�����̗̂̓y�̎x�z�͂����ɤ���̒n���̎x�z�҂���Ђ̔�̂��Ƃɂ��������i�߂���@�ŁA�}���N�����̃N���[���i���q)��X�}�g�����C�݂̌Ӟ��̎���ɗp����ꂽ�B�B���͂��g�킸���a�I�Ɏx�z�҂Ə��⋦�������Ō��Ղ�i�߂���@�Ť�C���h����{�Ȃǂō̗p���ꂽ���@�Ƃ܂��߂�i���e�u��Q�̓I�����_�v�X�c����ҁw���E�e���j14 �X�C�X�E�x�l���N�X�j�x�Ap.282-4�A�R��o�ŎЁA1998�j�B

�@�������A�������@�̓I�����_�Ǝ��ɕ҂ݏo�������@�ł͂Ȃ��A�������Ւn���I�����_���V�K�ɊJ�����̂ł��Ȃ��B�������@�́A���łɃ|���g�K�������ꂼ��̌��Ւn�̏ɉ������J�������̂��ł����āA�����ŃI�����_�����{�������Ƃ́A�|���g�K�����͂��ߐ攭�҂͂ł����Č��Ւn����ǂ��o���������ŁA�����3�̕��@��K�X�g���������Ƃ������Ƃł������

�@���C���h��Ђͤ���͍g�C�����̃��J����y���V�A��C���h��Z�C������x���K�����o�Ĥ�r���}��V������}���[��C���h�l�V�A���p����{�ɂ�����L��ȊC��ɁA��20�����̗v�ǂƏ��Ȃ��Ƃ�13�����̏��ق������Ď�L�����Պ�����W�J����������v�ǂ⏤�ق̂���Ƃ���́A�قƂ�ǂ��|���g�K�����瑈�D�����Ƃ���ł������B���C���h��Ђ��i�o���Ȃ������̂́A�t�B���s�������ƒ��N���������ł������

| |

�J���i�m�[���A�N�����K�\�[���A�R�[�`��(�R�`)�A�N�C����(�R�b����)�A�g�D�[�e�B�R�����A�i�[�K�o�b�e�B�i���A�v���J�[�g�D�A�W���t�i�A�g�����R�}���[�A�o�b�e�B�J���A�A�S�[���A�R�����{�A�l�S���{�A�}���b�J�A�o�^�t�B�A�A�}�J�b�T���A�o���_��l�C�����A�A���{�����A�e�B�h�[�����A�e���i�e���A�^�C�I����(��p) |

| |

�X�[���g�A�S�[���R���O�A�t�O���A�s�v���A�o���\�[���A�p�[���R�c���A�}�[�X���p�g�i���A�T�h���X�p�g�i���A�^�K�i�p�g�i���A�g�����@���R�[���A�W�����r�A�o�����o���A����(�o��) |

|

|

| �I�����_��������A�W�A�E�J���u�C�������� |

|

���|���g�K���̌��Ջ��_�����炩�����D��

�@�I�����_���C���h��Ђ̊C�O�i�o�ɂ����Ē��ڂ����̂́A���A�W�A���Ղ��d�����āA�����������{�⒆���ɐi�o�������Ƃł���B1609�N�A�o�^�t�B�A���݂��͂邩�O�ɁA���{�����Ɏd���Ă��I�����_�D�����˂ɓ��`���A���ق�ݒu����ƂƂ��ɁA�ƍN������Ղ̋����l������B���̌�A���얋�{�ɉ�āA�|���g�K����ǂ��o���āA���{�Ƃ̌��Ռ���Ɛ肷��B

�@�܂��A�I�����_�̓o�^�t�B�A����ł��邪�A1621�N�|���g�K���̒������Ղ̋��_�ł���}�J�I�̍U���Ɏ��s�������Ƃ��āA1624�N�^�C�I�����i��p�A�t�H�����[�T)�̓암�ɐi�o���ă[�[�����f�B�A��Ȃǂ�z�����_�Ƃ���B1641�N�܂łɁA�I�����_�͓��̖k���ɓ����Ă����X�y�C���l���Ǖ�����S�����x�z����B�������A�I�����_��1662�N������(�A�����A1624-62)�ɂ���ĒǕ������������Ղ͈ꎞ�k����]�V�Ȃ������

�@�I�����_���C���h��Ђ́A�����i�o�ɂ���ăI�����_�̓��A�W�A�ɂ�������Պ�Ղ��قڊm�����A���{�ɒ����̐����荞�݁A��Ŏx�����A�Ⴆ��1640�N�ɂ�130�������݂Ƃ��������v���グ��悤�ɂȂ�B���̊z��2�ʂ���4�ʂ܂ł̗v�z�ɕC�G�����

�@���C���h��Ђ̓o�^�t�B�A�����݂���ƃ}���N�����ɂ͓��荞�ށB���̈ꕔ�ł���o���_�����́A�i�c���b�O�ƃ��[�X(�ɂ������j�𐢊E�ŗB��̓��Y���Ƃ��Ă���A�|���g�K����100�N���O����A17���I�ɓ���ƃC�M���X�����荞��ł���A�㔭�̃I�����_�Ƃ̕������J��Ԃ��Ă����B1621�N�A���C���h���N�[���͂���𐪕����āA�������s�E����B����ɁA�ނ͓����������ڏZ�����āA�I�����_�l����A�����A�i�c���b�O�ƃ��[�X�̐��Y���Ǘ����A���̑S�ʂ���ЂɈ����n���V�X�e���Ƃ���B

�@�I�����_���C���h��Ђ̍r�X�����́A1623�N�̃A���{�������ɂ����Đ��E�ɒm��n��B�C�M���X�ɂƂ��ăA���{�����́A�����b�J�����ɂ����Ďc���ꂽ���Ւn�ƂȂ��Ă����B�I�����_�́A�I�����_�v�ǂ��̂���A�d������Ƃ��āA�C�M���X���و��Ɠ��{�l�b����50�l��ߕ߂��A20�l�����Y����B���̎����͂ł����グ�Ƃ݂��Ă���A�I�����_�͑��N�[�����X�R���A���������Ă���B�܂��A���̎����̓I�����_�����h�����Ղ�Ɛ肷��_�@�ƂȂ�A�C�M���X�̓C���h�V�i����P�ނ����C���h�ɐ�O����]�@�ƂȂ�B

�@1641�N�ɂȂ��āA����A�W�A���Ղɂ����ă}���b�J�̓I�����_�ɂƂ��čŌ�̏�Q�A�|���g�K�����Ƃ��čŌ�̍ԂƂȂ��Ă������A�I�����_�̓W���z�[�������̎x�����Ă悤�₭�D�悷��B�����A�Z�C����(���݂̃X�������J)�̓V�i����(���j)�̓��Y�n�ł���A�|���g�K����1505�N�ɗ��q�����ȗ��A�A�W�A�q�H�̗v���Ƃ���6�̗v�ǂ�z���Ă����B5�㑍�A���g�j�I�E�t�@����f�B�[�����i���C1636-45�j�́A1638�N����Z�C�������U���������ėv�ǂ�D���A�o�^�t�B�A�ɂ��d�v�ȋ��_�Ƃ��顃|���g�K���̓}���b�J�ƃZ�C���������������ƂŁA����A�W�A����̓P�ނ�����Â���B

�@�u�I�����_�ȊO�̃��[���b�p�l�́A1680�N��܂łɃC���h�l�V�A�̓���������قڒǕ����ꤌӞ��ȊO�̍��h���̎���̓I�����_�l���قړƐ肷��ɂ�����������̌��ʁA���C���h��Ђ̌o�c��1730�N��܂ł͈��肵�Ă�����������A18���I�ɓ���ƁA���[���b�p�ł͍��h�������A�W�A�Y�̖��z�⒃��R�[�q�[�̂ق������d�����悤�ɂȂ���������̎Y�i�͍��h���Ƃ͈قȂ�A�I�����_���C���h��Ђ̓Ɛ肷��Ƃ���Ƃ͂Ȃ炸�1730�N������Ƃ��ĉ�Ќo�c�͐Ԏ��ɓ]���Ă����v�i�����O���Ap.284�j�

���I�����_���C���h��Ђ̌��Ղƍ��z����

�@17���I�A�I�����_���C���h��Ђ͊���ɋ��z�̔z���������炵���B�������A1610�N��132.5�߰����̔z���ł����������1611�N�͖��z���1612�N��125.5�߰��ĂƂ�������Ԃł������1602�N���1798�N�܂ł̂������ɤ���ϔN��18�߰��Ă̔z�����s��ꂽ�Ƃ����

�@�����Œ��ڂ��ׂ����Ƃ́A�I�����_�̌��Ղɂ����āA���C���h��Ђ���ߔ�d�͌����č��������łȂ������B18���I�㔼�̐��l�ł��邪�A�I�����_�̌��ՋK�́i100�������݁j�̓��[���b�p����200�ɑ��ē��C���h35�A���C���h28�ɂ����Ȃ������Ƃ����B

�@�I�����_���C���h��Ђ̊C�O�i�o�ɂ����Ē��ڂ����̂́A���A�W�A���Ղ��d�����āA�����������{�⒆���ɐi�o�������Ƃł���B1609�N�A�o�^�t�B�A���݂��͂邩�O�ɁA���{�����Ɏd���Ă��I�����_�D�����˂ɓ��`���A���ق�ݒu����ƂƂ��ɁA�ƍN������Ղ̋����l������B���̌�A���얋�{�ɉ�āA�|���g�K����ǂ��o���āA���{�Ƃ̌��Ռ���Ɛ肷��B

�@�܂��A�I�����_�̓o�^�t�B�A����ł��邪�A1621�N�|���g�K���̒������Ղ̋��_�ł���}�J�I�̍U���Ɏ��s�������Ƃ��āA1624�N�^�C�I�����i��p�A�t�H�����[�T)�̓암�ɐi�o���ă[�[�����f�B�A��Ȃǂ�z�����_�Ƃ���B1641�N�܂łɁA�I�����_�͓��̖k���ɓ����Ă����X�y�C���l���Ǖ�����S�����x�z����B�������A�I�����_��1662�N������(�A�����A1624-62)�ɂ���ĒǕ������������Ղ͈ꎞ�k����]�V�Ȃ������

�@�I�����_���C���h��Ђ́A�����i�o�ɂ���ăI�����_�̓��A�W�A�ɂ�������Պ�Ղ��قڊm�����A���{�ɒ����̐����荞�݁A��Ŏx�����A�Ⴆ��1640�N�ɂ�130�������݂Ƃ��������v���グ��悤�ɂȂ�B���̊z��2�ʂ���4�ʂ܂ł̗v�z�ɕC�G�����

�@���C���h��Ђ̓o�^�t�B�A�����݂���ƃ}���N�����ɂ͓��荞�ށB���̈ꕔ�ł���o���_�����́A�i�c���b�O�ƃ��[�X(�ɂ������j�𐢊E�ŗB��̓��Y���Ƃ��Ă���A�|���g�K����100�N���O����A17���I�ɓ���ƃC�M���X�����荞��ł���A�㔭�̃I�����_�Ƃ̕������J��Ԃ��Ă����B1621�N�A���C���h���N�[���͂���𐪕����āA�������s�E����B����ɁA�ނ͓����������ڏZ�����āA�I�����_�l����A�����A�i�c���b�O�ƃ��[�X�̐��Y���Ǘ����A���̑S�ʂ���ЂɈ����n���V�X�e���Ƃ���B

�@�I�����_���C���h��Ђ̍r�X�����́A1623�N�̃A���{�������ɂ����Đ��E�ɒm��n��B�C�M���X�ɂƂ��ăA���{�����́A�����b�J�����ɂ����Ďc���ꂽ���Ւn�ƂȂ��Ă����B�I�����_�́A�I�����_�v�ǂ��̂���A�d������Ƃ��āA�C�M���X���و��Ɠ��{�l�b����50�l��ߕ߂��A20�l�����Y����B���̎����͂ł����グ�Ƃ݂��Ă���A�I�����_�͑��N�[�����X�R���A���������Ă���B�܂��A���̎����̓I�����_�����h�����Ղ�Ɛ肷��_�@�ƂȂ�A�C�M���X�̓C���h�V�i����P�ނ����C���h�ɐ�O����]�@�ƂȂ�B

�@1641�N�ɂȂ��āA����A�W�A���Ղɂ����ă}���b�J�̓I�����_�ɂƂ��čŌ�̏�Q�A�|���g�K�����Ƃ��čŌ�̍ԂƂȂ��Ă������A�I�����_�̓W���z�[�������̎x�����Ă悤�₭�D�悷��B�����A�Z�C����(���݂̃X�������J)�̓V�i����(���j)�̓��Y�n�ł���A�|���g�K����1505�N�ɗ��q�����ȗ��A�A�W�A�q�H�̗v���Ƃ���6�̗v�ǂ�z���Ă����B5�㑍�A���g�j�I�E�t�@����f�B�[�����i���C1636-45�j�́A1638�N����Z�C�������U���������ėv�ǂ�D���A�o�^�t�B�A�ɂ��d�v�ȋ��_�Ƃ��顃|���g�K���̓}���b�J�ƃZ�C���������������ƂŁA����A�W�A����̓P�ނ�����Â���B

�@�u�I�����_�ȊO�̃��[���b�p�l�́A1680�N��܂łɃC���h�l�V�A�̓���������قڒǕ����ꤌӞ��ȊO�̍��h���̎���̓I�����_�l���قړƐ肷��ɂ�����������̌��ʁA���C���h��Ђ̌o�c��1730�N��܂ł͈��肵�Ă�����������A18���I�ɓ���ƁA���[���b�p�ł͍��h�������A�W�A�Y�̖��z�⒃��R�[�q�[�̂ق������d�����悤�ɂȂ���������̎Y�i�͍��h���Ƃ͈قȂ�A�I�����_���C���h��Ђ̓Ɛ肷��Ƃ���Ƃ͂Ȃ炸�1730�N������Ƃ��ĉ�Ќo�c�͐Ԏ��ɓ]���Ă����v�i�����O���Ap.284�j�

���I�����_���C���h��Ђ̌��Ղƍ��z����

�@17���I�A�I�����_���C���h��Ђ͊���ɋ��z�̔z���������炵���B�������A1610�N��132.5�߰����̔z���ł����������1611�N�͖��z���1612�N��125.5�߰��ĂƂ�������Ԃł������1602�N���1798�N�܂ł̂������ɤ���ϔN��18�߰��Ă̔z�����s��ꂽ�Ƃ����

�@�����Œ��ڂ��ׂ����Ƃ́A�I�����_�̌��Ղɂ����āA���C���h��Ђ���ߔ�d�͌����č��������łȂ������B18���I�㔼�̐��l�ł��邪�A�I�����_�̌��ՋK�́i100�������݁j�̓��[���b�p����200�ɑ��ē��C���h35�A���C���h28�ɂ����Ȃ������Ƃ����B

|

|

| ���s��1606�N9���t������ |

�iVOC������j ��O�E�L�c�q�A1690-1710�N�� |

(�P��:�߰��āA1000������)

| |

|

|

|

|

| ���h�� �R�V���E ���� ���ƃR�[�q�[ ��i������Ȃ� �ɐ� ���� �D���E�����E�Ȏ��Ȃ� �G�� |

17.55

56.45 - - 9.84 - 0.10 16.06 - |

17.85

50.34 6.39 - 8.52 2.07 0.50 14.16 0.17 |

12.05

30.53 4.24 - 5.84 5.08 5.74 36.46 0.06 |

11.70

11.23 0.24 4.24 8.29 3.92 5.26 54.73 0.39 |

| �N���ϊz |

100.00

981 |

100.00

2085 |

100.00

3604 |

100.00

5008 |

| �o���F�⏺�Y�����w���Ǝj�x�Ap.95�A�L��t�o���A1980�B |

�@���C���h��Ђ̗A���z�́A1619-21�N294�i�N����98�j�������݁A1648-50�N625�i208�j�������݁A1668-70�N1081�i360�j�������݁A1698-1700�N1502�i500�j�������݂ƁA�啝�ɑ��������B

�@�I�����_�l������A�W�A�ŋ��߂����̂́A�ŏ��̓|���g�K���Ƃ��Ȃ��悤�ɍ��h���ł�������I�����_���C���h��Ђ̗A���i�\�����݂�ƁA17���I�O���܂ł͍�����Ӟ���75�߰��Ăقǐ�߂����A�㔼�ɂȂ��42-23�߰��Ă܂Ō������A�����@�ەi��14-16�߰��Ă���36-55�߰��đ�������B�@�ەi�̓y���V���⒆���A�x���K���̐����A�x���K����R���}���f���C�݂̖ȕz�ł���B���̑�1625�N�����{�̓���C���h�̗���ɐA�����̒��A�A���u�̃R�[�q�[���o�ꂷ��

�@���C���h��Ђ̗A���i�̍\����17���I���ɂ����Č��I�ɕω����邪�A���̗A�o�i��17���I��ʂ��ċ���̐��݂��啔���ł���������ہA����͑��A�o��90�߰��Ă������Ă����ƍl���������17���I�������Ђ̊�������i�Ɗ����ƂȂ褗A���i�̍\�����ω�����Ƥ���̔䗦�͂�����㏸�����B

�@���̐��݂̓A�W�A����̌��Ղ������ނˉ҂��o�������̂ł������B1652/3�N�o�^�t�B�A�ɑ��������55.3�������݂̂���71.3�߰��āA��31.1�������݂̂���100�߰��Ă����B���ꂽ�Ƃ���顃A�W�A����̌��Ղ��ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��������ɂ��āA�Ȗ�F�����͎��̂悤�ɂ܂Ƃ߂Ă���B

�@�u�o�^�r�A���x�z�I���S�Ƃ��Ĥ���{�������L�줃J���{�W�A��V����������b�J������C���h���ӂ����ЂƂ̌o�ϋ�ԁ\���Ռ����l�����悤����{����͋ो⥓������������͐�������D������C���h����͖ȥ�ȐD�����������D����������b�J��������͍��h��������̑��̒n���̓y�Y�i���A�o���꤂����͈�x�o�^�r�A�ɏW�݂���Ĥ�I�����_�{���܂��͓��C���h�̏���(���{���ӂ�����)�֍ėA�o����Ă������

�@�����̏��i�̗���̂����ň�ԑ����p�C�v�ͤ���{�ƃo�^�r�A(�^�C�I�����o�R)�����Ԃ��̂ł��褂��̏���ो⥓��͓쉺�����������D�����͂��߂Ƃ���@�ې��i���k�サ������ɑ����p�C�v�̓����b�J�����ƃo�^�r�A�����Ԃ��̂ł��褂��̏�����h���͓쉺������ȐD�����k�サ���������悤������Ĥ�I�����_�{���ƃo�^�r�A�����ԍq�H�ɂ���Ĥ�I�����_�̓��C���h�f�Ղ̑�@�������h�������������̂ł������v�i�����w�I�����_���C���h��Ђ̗��j�x�Ap.270�A�����فA1988�j�B

���I�����_���C���h��БD�ۗ̕L�ƏA�q��

�@�I�����_���C���h��Ђ̎�͂ƂȂ��^�D��C���O�����h�l�̓C�[�X�g��C���f�B�A�}���ƌĂ���C���h��Ђ͂��ꂼ��̎x��������̊��蓖�Ă�ꂽ�ۗL�K�͂ɉ����Ĥ���ꂼ��̑��D���������Ď��БD���������Ă����B���C���h��Ђ͑����������Ԃɓ�����A1602�N����1795�N�܂ł��������ɖ�1450�ǂ��������顑��̎����ł͏W�v���Ԃ̈Ⴂ����1499�Ǥ���邢��1508�ǂƂȂ��Ă���B�����N���ό����ǐ���7.5-7.7�ǂƂȂ�B

�@17���I���̃I�����_���C���h��БD�̌�����ͤ�D��65000�����ݤ�}�X�g3500�����ݤ�Z�[��6000�����ݤ����8600�����ݤ�d2300�����ݤ��C�Ȃ�12800�����݂ł��褂��̑�������Ƒ��z��10�������݂ł������B18���I�ɂȂ��1.5�{�ɂȂ�����܂�����̂Ƃ��̏����q�C��̐������3.5�������ݤ�܂�4�q�C��̏C�U���6.2�������ݤ�ƂȂ����Ƃ����

�@�I�����_�l������A�W�A�ŋ��߂����̂́A�ŏ��̓|���g�K���Ƃ��Ȃ��悤�ɍ��h���ł�������I�����_���C���h��Ђ̗A���i�\�����݂�ƁA17���I�O���܂ł͍�����Ӟ���75�߰��Ăقǐ�߂����A�㔼�ɂȂ��42-23�߰��Ă܂Ō������A�����@�ەi��14-16�߰��Ă���36-55�߰��đ�������B�@�ەi�̓y���V���⒆���A�x���K���̐����A�x���K����R���}���f���C�݂̖ȕz�ł���B���̑�1625�N�����{�̓���C���h�̗���ɐA�����̒��A�A���u�̃R�[�q�[���o�ꂷ��

�@���C���h��Ђ̗A���i�̍\����17���I���ɂ����Č��I�ɕω����邪�A���̗A�o�i��17���I��ʂ��ċ���̐��݂��啔���ł���������ہA����͑��A�o��90�߰��Ă������Ă����ƍl���������17���I�������Ђ̊�������i�Ɗ����ƂȂ褗A���i�̍\�����ω�����Ƥ���̔䗦�͂�����㏸�����B

�@���̐��݂̓A�W�A����̌��Ղ������ނˉ҂��o�������̂ł������B1652/3�N�o�^�t�B�A�ɑ��������55.3�������݂̂���71.3�߰��āA��31.1�������݂̂���100�߰��Ă����B���ꂽ�Ƃ���顃A�W�A����̌��Ղ��ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��������ɂ��āA�Ȗ�F�����͎��̂悤�ɂ܂Ƃ߂Ă���B

�@�u�o�^�r�A���x�z�I���S�Ƃ��Ĥ���{�������L�줃J���{�W�A��V����������b�J������C���h���ӂ����ЂƂ̌o�ϋ�ԁ\���Ռ����l�����悤����{����͋ो⥓������������͐�������D������C���h����͖ȥ�ȐD�����������D����������b�J��������͍��h��������̑��̒n���̓y�Y�i���A�o���꤂����͈�x�o�^�r�A�ɏW�݂���Ĥ�I�����_�{���܂��͓��C���h�̏���(���{���ӂ�����)�֍ėA�o����Ă������

|

|

| |

|

���I�����_���C���h��БD�ۗ̕L�ƏA�q��

�@�I�����_���C���h��Ђ̎�͂ƂȂ��^�D��C���O�����h�l�̓C�[�X�g��C���f�B�A�}���ƌĂ���C���h��Ђ͂��ꂼ��̎x��������̊��蓖�Ă�ꂽ�ۗL�K�͂ɉ����Ĥ���ꂼ��̑��D���������Ď��БD���������Ă����B���C���h��Ђ͑����������Ԃɓ�����A1602�N����1795�N�܂ł��������ɖ�1450�ǂ��������顑��̎����ł͏W�v���Ԃ̈Ⴂ����1499�Ǥ���邢��1508�ǂƂȂ��Ă���B�����N���ό����ǐ���7.5-7.7�ǂƂȂ�B

�@17���I���̃I�����_���C���h��БD�̌�����ͤ�D��65000�����ݤ�}�X�g3500�����ݤ�Z�[��6000�����ݤ����8600�����ݤ�d2300�����ݤ��C�Ȃ�12800�����݂ł��褂��̑�������Ƒ��z��10�������݂ł������B18���I�ɂȂ��1.5�{�ɂȂ�����܂�����̂Ƃ��̏����q�C��̐������3.5�������ݤ�܂�4�q�C��̏C�U���6.2�������ݤ�ƂȂ����Ƃ����

| |

�����D |

�����D |

�c���D |

�\�ߑD |

���v�g���� |

���σg���� |

�l�� |

| |

|

|

|||||

| 1610-20 1620-30 1630-40 1640-50 1650-60 1660-70 1670-80 1680-90 1690-00 1700-10 1710-20 1720-30 1730-40 1740-50 1750-60 1760-70 1770-80 1780-90 1790-95 |

9.5

11.7 14.1 15.7 16.5 20.5 23.8 23.2 20.4 23.5 28.1 31.0 38.2 37.5 31.4 29.0 29.2 29.0 28.8 23.8 |

4.4

4.6 6.8 7.4 9.2 10.2 11.5 12.9 13.3 14.7 18.8 24.1 30.8 29.1 21.4 23.5 22.3 23.1 19.9 17.2 |

29

64 59 77 70 91 101 86 52 63 68 50 37 49 71 40 52 24 46 -19 |

12

7 14 6 3 12 22 17 19 25 25 19 37 35 29 15 17 35 43 59 |

�@5,628 5,472 �@6,397 10,095 12,399 12,935 14,765 13,085 14,330 18,636 22,807 28,923 28,004 25,272 27,885 29,161 29,034 24,342 18,893�@ |

460

481 388 407 612 605 543 636 641 610 663 736 757 747 805 962 999 1001 845 794 |

1,060

1,900 2,370 2,890 3,310 4,020 4,020 4,270 3,780 4,300 4,960 5,990 7,170 7,430 7,310 8,050 8,550 7,550 6,190 4,580 |

| �o���FJ�E�h�E�t���[�X�A�E�t�@���E�f�@�E���E�f����吼�g�V�E���Y������w�ŏ��̋ߑ�o�� �I�����_�o�ς� �����E���s�Ǝ����� 1500-1815�x�p.417���p�\����É���w�o�ʼn�2009�B |

�@�C�[�X�g��C���f�B�A�}���́A1602-1795�N�̊ԂɃA�W�A�Ɍ����āA�\����݂��4711�ǁA�N����25.6�ǂ��o�q���A3114�Ǥ16.9�ǂ��A�q�����Ƃ����B�o�q�ƋA�q�̐ǐ�����1597�ǁA�N����8.7�ǁA�o�q�ǐ���33.8�߰��Ăł���B�Ȃ�����̎����łͤ�o�q�ǐ����邢���~���ǐ���4702�Ǥ�N����24.4�ǂƂȂ��Ă���

�@���̏o�q�ƋA�q�̐ǐ����́A�A�W�A����̌��ՑD�Ƃ��Ďg�p����A�W�A�c���D1110�Ǥ��j��\�ߑD451�Ǥ���v1561�ǂɂقڑ������顂����̔N�ǐ���6.0�2.5�ǂƂȂ�̂Ť�o�q�ǐ��ɑ���䗦��23.6�9.6�߰��Ăɓ����顂Ȃ����j��\�ߑD�̂Ȃ��ɂͤ���v���g���A��\�ߤ�퓬�����r���̂ق��A�C���s�\��V�����ɂ��p�D�Ȃǂ��܂܂�Ă��悤�

�@���C���h��Ђ���ɑ�������1595-1798�N�Ԃɂ����Ĥ�I�����_�D���A�W�A��4800��A�N23.6���q�C�����Ƃ����B����琔�l�ͤ����ɂ݂����̂Ƥ�قڍ��v����B�܂������4800��ɍq�C�̂�������v�Ȃǂ̎��̂�4�߰��āi192���j�ɂ����Ȃ������Ƃ���A�C�[�X�g��C���f�B�A�}���Ƃ��̏�g���̗D�G���̏ؖ��Ƃ���Ă����B

�@�o�q�ƋA�q�̐ǐ����ͤ������̔N�̖��A�ґD�Ƃ����顂����̐ǐ�1561�ǁA�N����8.5���́A����ł݂��C�[�X�g��C���f�B�A�}���̌����ǐ��₻�̔N���ϐǐ��ɤ�قڈ�v����B���̂��Ƃ��礃C�[�X�g��C���f�B�A�}���͖��A�ґD�̐�������V���D�ɂ���ĕ�[����A�A�W�A�Ƃ̉����q�C��3-4�N�ԁA�A�W�A����q�C��4-5�N�ԁA���v7-9�N�Ԃقǎg�p����Ă����̂ł͂Ȃ����ƍl������B

�@�\�ɂ݂�悤�ɁA�o�q�ǐ���10�N�Ԃ̗v��17���I�O��100-150�Ǥ17���I�㔼200-230�ǂ����������18���I�ɓ����300�ǂƑ�������B�Ő�����1720-1740�N�ɂ�370-380�ǂɒB���Ă����������A18���I���A��Љ��U���ԋ߂ɂȂ�ƁA�啝�Ɍ�������B���σg�����͑S���Ԃł�748�݂����邪�������450�݂Ƃ������^�����^�����Ĥ17���I�㔼�ɂ�600�ݤ18���I�O��750�ݤ18���I�㔼�ɂ�800-1000�݂ƂȂ��Ă���B

�@����ɔ����A���C���h��Ђ��^�ݕ��ʂ�17���I�ɂ͔N��7500�g���ɉ߂��Ȃ������̂��18���I�ɓ���Ƃ��̔{��15000�g���ɂȂ����Ɛ��肳��Ă��顂��̗ʂ́A���ϋA�q�ǐ�����݂āA17���I�ɂ�16�ǂ����ꂼ��469�݁A18���I�ɂ�22�ǂ����ꂼ��682�݂�A�����Ă������ƁA�����͂قږ��D���邢�͉ߐςł����ċA���������Ƃ��Ӗ����悤�B

�@�C�[�X�g��C���f�B�A�}���̓T�^�͉q�D���邢�͌R�͎d�l�ł����āA�X�s�[�w���i�X�q�b�v�j�^���Ăꂽ�B����ȊO�ɤ�I�����_���C���h��Ђ͑召�l�X�ȃ^�C�v�̑D���������Ă�����C�[�X�g��C���f�B�A�}���̎�͂̓t���C�g�ƃ��n�g�ł����Ĥ�D�̃^�C�v���������Ă���792�ǂ̂�����O�҂�271��(90-908��)���҂�276��(50-1160��)�ł��褂܂�1000�݈ȏ�̑D��276��(1000-1300��)�ƂȂ��Ă��������ȊO�D�̃^�C�v�Ƃ��Ăͤ�t�[�J�[��t���Q�[�g��s�i�X��n�����b�g���グ���18���I���Օ������������Ȃ�ƃp�P�b�g�{�[�g�����������

�@17���I������18���I���ɂ����āA�I�����_���C���h��Ђ͕W���D�̋K�i���߂�悤�ɂ���

�@���̏o�q�ƋA�q�̐ǐ����́A�A�W�A����̌��ՑD�Ƃ��Ďg�p����A�W�A�c���D1110�Ǥ��j��\�ߑD451�Ǥ���v1561�ǂɂقڑ������顂����̔N�ǐ���6.0�2.5�ǂƂȂ�̂Ť�o�q�ǐ��ɑ���䗦��23.6�9.6�߰��Ăɓ����顂Ȃ����j��\�ߑD�̂Ȃ��ɂͤ���v���g���A��\�ߤ�퓬�����r���̂ق��A�C���s�\��V�����ɂ��p�D�Ȃǂ��܂܂�Ă��悤�

�@���C���h��Ђ���ɑ�������1595-1798�N�Ԃɂ����Ĥ�I�����_�D���A�W�A��4800��A�N23.6���q�C�����Ƃ����B����琔�l�ͤ����ɂ݂����̂Ƥ�قڍ��v����B�܂������4800��ɍq�C�̂�������v�Ȃǂ̎��̂�4�߰��āi192���j�ɂ����Ȃ������Ƃ���A�C�[�X�g��C���f�B�A�}���Ƃ��̏�g���̗D�G���̏ؖ��Ƃ���Ă����B

�@�o�q�ƋA�q�̐ǐ����ͤ������̔N�̖��A�ґD�Ƃ����顂����̐ǐ�1561�ǁA�N����8.5���́A����ł݂��C�[�X�g��C���f�B�A�}���̌����ǐ��₻�̔N���ϐǐ��ɤ�قڈ�v����B���̂��Ƃ��礃C�[�X�g��C���f�B�A�}���͖��A�ґD�̐�������V���D�ɂ���ĕ�[����A�A�W�A�Ƃ̉����q�C��3-4�N�ԁA�A�W�A����q�C��4-5�N�ԁA���v7-9�N�Ԃقǎg�p����Ă����̂ł͂Ȃ����ƍl������B

�@�\�ɂ݂�悤�ɁA�o�q�ǐ���10�N�Ԃ̗v��17���I�O��100-150�Ǥ17���I�㔼200-230�ǂ����������18���I�ɓ����300�ǂƑ�������B�Ő�����1720-1740�N�ɂ�370-380�ǂɒB���Ă����������A18���I���A��Љ��U���ԋ߂ɂȂ�ƁA�啝�Ɍ�������B���σg�����͑S���Ԃł�748�݂����邪�������450�݂Ƃ������^�����^�����Ĥ17���I�㔼�ɂ�600�ݤ18���I�O��750�ݤ18���I�㔼�ɂ�800-1000�݂ƂȂ��Ă���B

�@����ɔ����A���C���h��Ђ��^�ݕ��ʂ�17���I�ɂ͔N��7500�g���ɉ߂��Ȃ������̂��18���I�ɓ���Ƃ��̔{��15000�g���ɂȂ����Ɛ��肳��Ă��顂��̗ʂ́A���ϋA�q�ǐ�����݂āA17���I�ɂ�16�ǂ����ꂼ��469�݁A18���I�ɂ�22�ǂ����ꂼ��682�݂�A�����Ă������ƁA�����͂قږ��D���邢�͉ߐςł����ċA���������Ƃ��Ӗ����悤�B

�@�C�[�X�g��C���f�B�A�}���̓T�^�͉q�D���邢�͌R�͎d�l�ł����āA�X�s�[�w���i�X�q�b�v�j�^���Ăꂽ�B����ȊO�ɤ�I�����_���C���h��Ђ͑召�l�X�ȃ^�C�v�̑D���������Ă�����C�[�X�g��C���f�B�A�}���̎�͂̓t���C�g�ƃ��n�g�ł����Ĥ�D�̃^�C�v���������Ă���792�ǂ̂�����O�҂�271��(90-908��)���҂�276��(50-1160��)�ł��褂܂�1000�݈ȏ�̑D��276��(1000-1300��)�ƂȂ��Ă��������ȊO�D�̃^�C�v�Ƃ��Ăͤ�t�[�J�[��t���Q�[�g��s�i�X��n�����b�g���グ���18���I���Օ������������Ȃ�ƃp�P�b�g�{�[�g�����������

�@17���I������18���I���ɂ����āA�I�����_���C���h��Ђ͕W���D�̋K�i���߂�悤�ɂ���

��^�D�@160*40*17̨�ā@1100��

���^�D�@145*37*16̨�ā@800��

���^�D�@130*34*14̨�ā@600��

|

| VOC�ōł��g�p���ꂽ�D�̒f�ʐ} �i1�j�D��i�D�ׁA�⋋�i�A���i��ςj�A�i2�j���b�i�l�╨�����e�������A50�Z���`�قǂŁA���ĂȂ������A���ꂪ���̑D�̓����ł���j�A�i3�j���b�i�e�b�ł�����A�D�����Q�N�����A�����ꂪ����A�Ǖ����o�Ă����j�A���̏�Ɏ�b������A�i4�j�D���i�u�[�X�j�A�i5�j���ǎ��A�i6�j�D�����i�L���r���j�Ƒ�D���i�T���[���j�����ԁA���̏�Ɂi7�j�D���b���i�M�тł͕z�̃I�[�j���O�����j�A�i8�j�D���O�b�A�i9�j�D��O�b�i�D�������j������B�D��A�i10�j�s�[�N�w�b�h�A�i11�j�o�E�X�v���b�g�A�i12�j�t�H�A�}�X�g�i���������j�A�i13�j���C���}�X�g�i���������j�A�i14�j�~�Y���}�X�g�i�c�������j�����ԁB

|

�@�[�[�����g�͑�^�̑D�̌����ɐ�O���Ă��������̓[�[�����g�̃t���V���Q�����h���̐[���D�̌����ɓK���Ă���ł������B�����������Ƃ������Ĥ1764�N�[�[�����g�̎�C���D�H�E�B������E�f�}���X�͐�����Ԃ̊m�ۤ�ݕ��X�y�[�X�̊g�夑ύq���̌���̂��ߤ�f�b�L��2�w�ł͂Ȃ�3�w�����邱�Ƃ���顂������17�l��(�d����)�͕��ʂ��������Ȃ餑D��Ɉ�ʏ�g���╺�m��D���ɏ�������m�����������ċ��Z����Ƃ������������裂����Ȃ���Ƃ��Ĕ����顂��̂��߃E�f�}���X�̒̓[�[�����g�ȊO�ł͍̗p����Ȃ������

�@1641-1760�N�����ɗ��q�����I�����_�D���ڍׂɃJ�E���g����Ă���B���q���אǐ���513���ŁA17���I��364�ǁA18���I��149�ǂł���B���̂����A�t���C�g��272�ǁA�X�q�b�v��133�ǁA���n�g83�ǁi80-700�݂Ɨl�X�ȑ傫���j�A���̑�25�ǂƂȂ��Ă���B�t���C�g�̗��q��1701/20�N��ɏI����A���̌�X�q�b�v�݂̂ƂȂ��Ă���i���S�[��w�ߐ��I�����_�f�Ղƍ����x�Ap.303�A�g��O���فA1998�j�B

|

|

| |

|

�@�I�����_���C���h��Ђͤ�C���h�l�V�A�̃o�^�t�B�A�Ȃǂ����_�ɂ��Ĥ�쑾���m�i�o���悤�Ƃ���B1606�N�A�E�B����������X(1570-1630)�̓I�[�X�g�����A�̃��[�N���Ƃ��̊C��ɓ��B���Ă����B�A�x���E�����]�[���E�^�X�}���i1603-59�j�́A1632�N���I�����_���C���h��Ђɓ���A1642�N9�㑍�A���g�j�I�E�t�@���E�f�B�[�����i�ݔC1636-45�j�̂��ƂŁA�^�X�}�j�A�A�j���[�W�[�����h�ɓ��B�A�����I�[�X�g�����A�k���Ɛ����̊C�݂ɏ㗤���Ă���B�������A�I�����_�̓I�[�X�g�����A������Տ��̗��v�������Ȃ��Ɣ��f���A�������p�����Ȃ������B

�@�|���g�K���D�̓��U���r�[�N��}�_�K�X�J����⋋��n�Ƃ��āA�A�t���J���݂�k�サ�ăC���h���������Ă�������̃|���g�K���E���[�g�ɑ��Ĥ�I�����_���C���h��Ђ͂����������ăo�^�t�B�A�ɒ��q���郋�[�g���͍����ꂽ�

| �@1611�N����C���h��Ђ̑D���w���h���b�N��u���E�G���i1581-1643�A���ˏ��ْ��A8�㓌�C���h���F�ݔC1623-27�A�����A���C���h���j�ͤ��]��쓌�f�Օ��ɏ���Ă܂�������������������̂��Ɩk�サ�ăX���_�C���ɓ����Ĥ�I�����_���������5������24���ԂŃo�^�t�B�A�ɓ������顂��̌�̎��s������I�����_���C���h��Ђ�1616�N�ȍ~����̓�����[�g���w���q�H�Ƃ��� �@�I�����_���C���h��БD�̏o���͐ݗ�������H�����ł�����������̌�12-1���ɏo������N���X�}�X�D�c�4-5���ɏo������C�[�X�^�[�D�c�������1620�N�ォ���9�����A�W�A�����ɏo������P���~�X�D�c�ɕ�����Ă�����������o�������ɂͤ���ꂼ��ɂ����Đωׂ�H����C��̖ʂŤ���Q������������� �@�o�^�t�B�A����I�����_�{���ւ̋A���D��12����1���ɏo������샂���X�[���ƍD�K�ȊC���ɏ���āA�C���h�m���܂������ɐ�����������̂������ŁA�A���̍q�C�͖�7�����ł��B�A���D�̐�����������Ƥ11����2���ɂ�������������ꂽ� |

|

| |

�@�I�����_�ƃA�W�A�Ƃ̒��ԓ_�ƂȂ褐V�N�Ȑ���H�����⋋�ł������ꂽ�ꏊ�ł��餃A�t���J��[�ɂ����]��I�����_�̎����̕⋋��n�ƂȂ�1647-48�N�ɂ����Ĥ�e�[�u���x�C�ɤ�D�p�i�̑q�ɂ�C�����D�ꤑD���ۗ̕{���Î{�݂Ȃǂ����݂���顂����Ĥ1652�N�ɂ͒T���Ƃ���t�̃����E�t�@���E���[�x�b�N�i1619-77�j�����C���h��Ђ̈ˑ����ėv�ǂ�z����ׁX�ƐH�����Y�����݂顂��ꂪ�J�[�v�X�^�b�g(�P�[�v�^�E��)�̎n�܂�ƂȂ�

�@��]��́A�����A�I�����_���C���h��Ђ̓Ɛ�n��ł��������1674�N���瓌�C���h��Ђ̓Ɛ��n��ɑg�ݍ��܂�1679�N���瑍���C�������1670�N��ȍ~�A���C���h��Ђ̓I�����_�l�_��(������{�[�A�l)��N�G����l�Ƃ��ē��A������������Y��q�{���s�킹��B�I�����_�́A�����1806�N�܂ŗ̗L���顂��̊�]����I�����_�l�́u��C�̎���v�ƌĂƂ����B

�@�J�[�v�X�^�b�g�ɓ���D�́A�吼�m�ƃC���h�m�ʼnߍ��Ȓ������q�C�����Ă����̂Ť�a�Ȃǂ��a��҂��������ł����B���̂��ߔނ�����Â���a�@���ݒu���ꂽ����̕a�@�͍Ő����ɂ�200�̕a��������A�t���̔_���ł͖��͔|���Ă����B

�����C���h��БD�̍q�C�A�Ⴆ��40�x��

�@1617�N��I�����_���C���h��Ђ͍q�C�w�}�����쐬���Ĥ��]�瓌�q���������[�g���w���q�H�Ƃ���ȂǤ�D��������ɏ������čq�C����悤��߂���݂��顂��̑傫�ȖړI�ͤ�^�q�Ǘ��ɂ����ėB��Ƃ�����w�W�ł�������q�C�����̒Z�k�ɂ�������A�W�A�܂ł̍q�C������7-9�����������Ă������1620�N�q�C������6���������̏ꍇ600�����ݤ7���������̏ꍇ300�����ݤ8���������̏ꍇ150�����݂̕����ƒ�߂Ă���

�@�I�����_���C���h��БD�́A�p���C������吼�m�֏o�邱�ƂɂȂ顂�������C�M���X��t�����X���C�R�ɏP����ꍇ�ͤ�X�R�b�g�����h�̖k�[�����ɃV�F�g�����h�������I��������āA���F���f��������ڕW�ɓ쉺���A�M�j�A�p���ɓ��荞�ނ��邢�͖k���֗�����邱�Ƃ̂Ȃ��悤���ӂ��Ĥ��]��ɓ���B��]��͓��36�x��42�x�Ƃ̂������i�Ⴆ��40�x�j�𓌂�1000ϲِi��Ť���t�����X�̂̃A���X�e���_�����ƃT���E�|�[����������܂ł����Ƃ���Ť���샂���X�[���ɏ�����k���ɕϐj���ăX���_�C���Ɍ����B

�@�I�����_�̓��C���h�q�H�͈�ؔ閧�ɂ��꤂�����k�炵���҂͉��l�Ƃ����ǂ����Y�ɏ�����A���C���h�̒n�}���O���l�Ɍ������҂�����⚌Y����Y���������ď������ꂽ��I�����_���C���h����D���A������Ƃ��́A�{�����o������Ƃ�����������q�͂����čq�C���A�Ăɖ{���֒���������̂��߁A�D�G�ȉ����D���q���̂������D�ɑ����݂����낦�čq�s���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ�����������A1665�N����̓Z�C��������2�̔����n�ƂȂ����B

�@���C���h��БD�̂���D�̓I�����_�Ō�̕d�n�ƂȂ�e�b�Z�����o�����Ă���A��]��ł̐����Ԃ̒┑�����Z���āA164����Ƀo�^�t�B�A�ɓ��B���Ă���B���̑D�́A�e�b�Z������162�����������Ċ�]��ɂ��A1�T�Ԓ┑���A��������55���Ńo�^�t�B�A�ɓ������Ă��顂܂��A����D�̓R�����{����̕��q�̍ہA�Z�C���������]��܂�108���A��]���7���┑�A��]��k�q���āA�e�b�Z���܂�116���A����231���ȏ���v���Ă���

�@���C���h��Ђ͓������E���̑D��Ђł��褑�ꋉ�̑D������������Ă����Ƃ���顂��̉��Ђ̑D�̐��v�ɂȂ邱�Ƃ͂Ƃ������A�D���ɂȂ邱�Ƃ͖��_�ł������̂Ŋ�]�҂����������B�����̗p�����͌�������������厑�i�Ƃ��ẮA��D�o����30�N�ȏ゠��1���q�C�m�Ƃ��ăC���h�m�����Ȃ��Ƃ�1��ȏ�q�C�����o�����K�v�ł������B���Ў����Ƃ��Ėʐڎ����ƕM�L�������s������B�����Ĥ���Ќ��1���q�C�m���o����������ɤ�͂��߂đD���ɔC�p�����

�@���C���h��Ђ̍q�C�҂ւ̎x���̐��͐����Ă����B�ݗ��������礑D������q�C�������o�����čq�H����������܂����C���h��Ђ̐ݗ��҂�1�l�ł����褓V���w�ҁA�n�}����ҁA���E�҂�

| �y�g���X��v�����V�E�X(1552-1622�j������X�� �̗p���ĊC�}�̍쐬�ɓ����点���1655�N�� �Ȃ�Ƥ�����q�H�����Ǘ����镔�ǂ��A�� �X�e���_���ƃo�^�t�B�A�ɐ݂���ꤏ�D���� �D����q�C�m�̉{���ɋ����ꂽ� �@���C���h��БD���o������ۤ�C�}�̓����� �����̓���V�̊ϑ����đD�̈ʒu���v�Z���� �@��(�I�N�^���g��N���X��X�^�b�t��A�X�g�����[ �x)��]������n���V�ȂǤ�ʒu����ɕK�v�ȋ@ ��Ə���ꊇ���[�����`�F�X�g(��^�̔�) ����D���p�Ƃ��ĉ^�э��܂ꂽ�B�Ȃ���q�C�m �����ɂ͋@���ێ��̕K�v����A���t�ȊC�}�� �ݗ^���ꂽ�B �@�Ȃ���R�c���e����C���h��ЂƖ{�����D�ƣ �i���c������q�o�u�ҁw���[���b�p���E�̊g ���x�Ap.51-89�A���E�v�z�ЁA2001������j�ͤ�� �C���h��Ђ̑��D�Ƃ���łȂ�����̍q�C�� �������������L�̘_���ł��� |

|

| �W���V���A�E�u���b�J�[�w���g�A1685 �I�����_�C�m�����فi�A���X�e���_���j�� |

�@�C�[�X�g��C���f�B�A�}�����A������͉̂ݕ�����łȂ��A���C���h�ɔz�u����Ă��鏤�ق�v���ɋΖ�����A�����̏������╺�m�A���̑����o�������A�A���������B�o���҂̐��ͤ18���I�ɂ���ƁA��ЋK�͂̊g��ƑD���̓��S�A�a���҂̑����Ȃǂɂ���Ĕ{�����āA1760-70�N��10�N����87000�l�ƒ��_�ɒB�����

�@�I�����_���C���h��Ђ̓��C���h�ɂ�����]�ƈ���1���l�A�ő厞�ɂ�2.5���l�ɂ��Ȃ����B���C���h��Ђ���������1602-1795�N�Ԃɤ�o����995,000�l�ɑ��ċA����379,000�l�ƌ��ς����A�����͔N����5155�l�A1964�l�A�A����38.1�߰��ĂƂȂ�B���̊J���͋ɂ߂đ傫�����A�l�X�����R�ɂ�鎀�S�̑��A���n�c���҂������������Ƃɂ��B�ʂ̕����łͤ97���l����БD�ɏ�����ݤ48���l���A�������Ƃ�����܂��97���l�̂�����I�����_���܂��50���l�ɂ���������̓h�C�c�Ȃǂ̊O���l�ł������Ƃ�������̂��߃A���X�e���_���Ȃǂ̂��颃z�����g�̓h�C�c�l�̕�ꣂƂ���ꂽ�Ƃ����

�@995,000�l�Ƃ����o���Ґ��͔N�Ԃ�5000�]�l�ƂȂ�B���C���h��Ђ́A���łɂ݂��悤�ɖ��N��20-30�ǂ̑D���I�����_����o�q�����Ă���̂ŁA1�Ǔ������170-250�l���̑D�����q���悹���������ƂƂȂ�1629�N�A�o�^���B�A��(��q)���I�[�X�g�����A���݂œ�j���āA���ʂ̖��l������180�����c����邪�A��q�E��g���E���m�͑���330-40�l�ł������Ƃ����B���̂悤�ɁA��D���̐��ُ͈�ȑ����ł����āA�D���͓z��D�Ȃ݂̉ߖ��ƂȂ����B���̂��ߕK�v�ȃX�y�[�X�͗p�����ꂸ�A�D�����Q��X�y�[�X�{���Č��܍����ɂȂ�A��q�̂Ȃ��ɂ͑D���̃x�b�h�����Ŕ����Ƃ������肳�܂ƂȂ����Ƃ����

�@���C���h��Ђ̏]�ƈ��̐��͕K���������R�Ƃ��Ă��炸�A1625�N�ɂ͏��ُ]�ƈ�4500�l�i���������͑D���j�A�I�����_����̏o���r��2500�l�A�{���ւ̋A���r��700�l�A����7700�l�ł������������B�܂��A1687-88�N�͂��ꂼ��16000�l�i�����D��4000�l�j�A4000�l�A1900�l�A��2��2000�l�Ƃ����Ă���B18���I�ɂȂ�ƁA�D�����������ُ]�ƈ���1688�N16000�l�A1750�N23000�l�A1753�N24879�l�Ƒ������Ă���B

�@1687-88�N�̓��C���h�ɂ��鏤�ق�v�ǂ̃��[���b�p�l�]�ƈ���11551�l�ɂ��āA�ڍׂȐE���ʍ\��������B���̍\���́A�R�l7806�l�i���������R�l200�l�j��s������ь��ՊW��877�l�i�����㋉������115�l�j�A�D��1413�l�A���̑�1455�l�����i�����O�Ȉ�200�l�j�ƂȂ��Ă���B���̑��A���C���h��Ђ͑����̌��n�l���A���m��E�H����L������l������t�ȂǂƂ��Čٗp���A18���I�ɂ��ނ��D�ł��g�p���Ă��������ɁA�z��������b�J������R���}���f����x���K����}�_�K�X�J������U���r�[�N����W�ߤ�q�ɤ�H�ꤌ��݂Ɏg�p���Ă�����Ȃ��A�D��1413�l�͈���A�q�D�̐������݂ď��Ȃ��B

���o�^���B�A���̗v�ځA��D�҂Ɛωׁ�

| �@�}�C�N�E�_�b�V�����A��؎�Ŗ�w��j�D�o�^���B�A���̎S���x�i�A�X�y�N�g�A2003�j�͑n��͂Ȃ��Ƃ����h�L�������^���ł���B�������A�������ł������ł����āA�j���Ƃ��Ă͕s�m���ȋL�q�ƂȂ��Ă���B�C�m�����̓C�M���X���̂������Ȃ��A�I�����_�̓��C���h��БD�̏�D�҂��q�C�̎��^�Ƃ��ēǂނɂ��������傤�B�����āA���C���h��Ђ̏d����17�l��̑g�D��^�c�A��D�҂̊ȒP�ȑf���A�D���̐H���A�����A���a�A���̑������A�l����D���̑r���A�����ē��C���h���̂���o�^�t�B�A�i�����ł̓o�^���B�A�j�̖͗l�Ȃǂ��f�`����A���C���h��Ђ̎���j���Ȃ��Ă���B �@���̃o�^���B�A���́A�A���X�e���_����10�������݁i������1��������75����قɓ�����j�ł����Č������ꂽ�A�ō����̐V�����g�D�[���V�b�v(�����D)�i�X�s�[�w���X�q�b�v�ł͂Ȃ��j�ł������B�D��D�����ł̒���160̨�āA�r����1200�݁A600���݁A�b��4�w��}�X�g3�{����C30�������āA�����Ċ����͗ΐF�Ƌ��F�ɔ������h�����꤂܂��D�������͍��ȑ������قǂ�����Ă����B |

|

�@���[���b�p�Y�i�͎��m�̂悤�ɓ��C���h�ł͎��v���Ȃ������B���g�D�[���V�b�v�ɂ́A���ꂼ���u�ō�25�������ݤ�܂茻�݂̖�1900����قɑ������锜��ȋ��i���ˁj������Ȗؔ��ɂ�������ꤐύڂ��ꂽ���1�͏d��500����ނŤ���[����Ă���ݕ���8000������̊z�͖�2����������������D���ɂ悩��ʍl�����N��������ɂ͏\���Ť����̊댯��������邽�߂ɤ���������������͑��̉ݕ��Ƃ͕ʂ̏ꏊ�ɒu���ꂽ��n���͏�g�����d��g����1�2���ԑO�ɐςݍ��܂����c�c�D���Ə㋉�������͎�̏��ւ̏��������߂�ꂽ��D���ɉ^�э��܂ꂽ�����ͤ�D�q���͂Ȃ��g���̍����������������o������������D���̑�D���ɒu���꤃W�����ɓ�������܂��˂ɊĎ����ꂽ�v�i�_�b�V���O���Ap.88�j�

�@����ȊO�ŁA��ʂɑ�������̂Ƃ��Ă͍H�ꌚ�z�Ɏg�p����ނł������B�܂��A�E���Z��p�̃����K�̒��������N�o���ꂽ�B�����̓o���X�g�Ƃ��đD��ɋl�ߍ��܂ꂽ�B�o�^���B�A���́A����25̨�Ăɂ���ԑg�ݗ��Ď��̃|���e�B�R�Ƃ����A���i��ςݍ���ł����B�����137�̍����u���b�N����Ȃ��ŁA���d��37�ݤ�o�^���B�A�v�ǂɓ͂����邱�ƂɂȂ��Ă�������̑��̕��i�Ƃ��Ď^���̏W���֒e��礒M�p�̂����Ƃ��������̂��������B

�@�q�D�Ƃ��Ẵ��g�D�[���V�b�v�̏�D�҂́A��АE���Ƃ��̊W�ҁA���m�A��g���A�����Ă��̑���q�ō\�����ꂽ�B�o�^���B�A���̏�D�҂̑�����332�l�Ƃ������B���ŁA���q�҂��܂�330-40�l�ƂȂ��Ă����B�����l�I�\���Ƃ����l���͂���قǖ����łȂ��B

�@��ʂɁA���g�D�[���V�b�v�ɂ͏㋉�������A���������A�������⍲�A��L�W�A�����W�ȂǁA8-12�l����D���Ă����B�o�^���B�A���̉�АE���͏㋉�������A���������̑��́A�s���ł���B�������̊W�҂Ƃ��ẮA�O�Ȉ�A��H�A�����l�A�i�~���A�L���r���E�{�[�C����D���Ă���B

�@���m�̂Ȃ��Ɏm���͂��炸�A�ނ�̈����҂͍ȓ����̌ޒ��̂悤�ŁA���̑��㓙���A�H�A�����Ďm����12�l�i�ljƂ̎��O�j�j�������B�ނ�̓I�����_�l�ł������B��ʂ̕��m�̐���100�l�ŁA�u���[������G���f���A�n���u���N�o�g�̃h�C�c�l�ł������B��g���̐��͖��L����Ă͂��Ȃ����A���v��180�l�Ƃ����L�q�̂ق��A�D���A��Ȏm���A���Ȏm��2�l�i�m���ł͂Ȃ����ǎ�Ɩ�����Ă���j�A�{�[�X���i�P���ӔC�҂Ɩ�Ă���j�A���ǎ�i�m���ł͂Ȃ��j�A�D����A��t�A�����͂��H�Ȃǂ�����B

�@���̑���q�Ƃ��ẮA���ʋq�Ƃ���铌�C���h�ɕ��C��������t�v�ȁA�q7�l�A���C�h�A�����ď������̌��Ɍ�������Ȃƃ��C�h�������B����ȊO�̏�q�Ƃ��āA���C���h�ɂނ����v�ȁA���v�╺�m�̍ȁA�����Đ��l�̓Ɛg�������āA����珗���̐���22�l�ƈُ�ɑ��������B

���o�^���B�A���̂ƎS���A332�l����216�l�����S��

�@�o�^���B�A�������̑D�c�͓�������18�ǂł����������ɕ�����A�o�^���B�A���͑��̃��g�D�[���V�b�v2�ǁA�t���C�g�Ȃ�3�ǁA��q�D1�ǂ�7�ǂƂƂ��ɁA1628�N10��29���ŏo������B�u��C�̎���v�ƌĂꂽ��]��ɁA1629�N4��14���ɓ���A8����ɏo�����āA��̊C�𓌂Ɍ������B���N6��14���A�I�[�X�g�����A���C�݂ɂ���z�[�g�}���E�A�u�������[�V���������i���邢�̓z�[�g�}���E�A�u�������[�V�������j�ō��ʂ���B����O�A���ł�10���l�����S���Ă���A�D���ɂ����̂�322�l�ł������B

�@�D���Ə㋉�������͋~���������߁A���v50�l�ƂƂ���2�ǂ̃{�[�g�ɏ���āA�o�^���B�A�Ɍ������B����������70�l����j�D�Ɏc��B����ȊO�̖�180�l�͎X��ʂ̓��ɔ���B�������A���j�D���j�ӂ������߁A����������͎X��ʂ̓��ɍ������Ă���B����ɂ��A�X��ʂ̓���208�l�ƂȂ�B���̌ォ��A����������ɂ��120�l�ɂ��y�ԁA�����ʎE�l�������N����B���̎E�l�������\�ʉ����Ă����ɂ������킸�A����������̓o�^���B�A���̏��������Ă����B

�@����Ƃ͕ʂ̓���20�l���������тĂ���A�X��ʂ̓����瓦������ł������̂�������āA�E�l�W�c�Ɛ����ɂ킽���Đ킢�������邱�ƂƂȂ�B�ނ�̐킢����������i�K�ɂȂ��Ă����A���N9��17���ɁA�㋉�������̗�����~���D���o�^���B�A����͂��炸����������B����ɂ���Ď����͎��E���邪�A1�N3�����O�ɃI�����_���o���������́A��D��332�l����216�l���E�C�A�a�C�A�M���A�Y���ȂǂŎ��S�����B

�@���́u�z�[�g�}���E�A�u�������[�V���������ł���Ђ낰��ꂽ�E�C�́A�I�[�X�g�����A�嗤�ɂ��������l�̗��j�̂Ȃ��ŁA���킾���Ďc�s�ȃG�s�\�[�h��1�ƂȂ��Ă���v�Ƃ����i�_�b�V���O���Ap.320�j�B

�@�Ȃ��A�o�^���B�A���ɏ�D���Ă����㋉�������̓t�����V�X�E�y���T�[�g�i35�j�Ƃ����A�A���g�E�F���y���o�g�A�~�f���u���t�x�Ѝ̗p�ł������B�ނ͎�����A�I�����_�ɋA������r���ŕa�����Ă���(�ނͤ��ɂ݂��D���w���h���b�N��u���E�G���̋`���̌Z��Ƃ���)�B�S�E�┽���̎�d�҂ł������������̓C�G���j���X�E�R���l���X�i30�j�Ƃ����A�t���|�X�g�����g�̃��[�����f���o�g�Ŗ�t�̌o��������A�����Ɏ��s���ē��C���h��Ђɓ��Ђ��Ă����B���҂ɂ��A�T�C�R�p�X�i���Љ����l�i��Q�ҁj�Ƃ���A�y���T�[�g�ɂ���ď��Y����Ă���B�܂��A��������d�҂̑D���̓A���A�[���E���R�u�X�Ƃ����A�A���X�e���_���ߍx�̋����h�D���w���_���o�g�ŁA40���炢�A20�N�̉����������A�o�^���B�A�ɂ����č������Ă���B

�@���C���h��БD�ł͔���������1602-28�N�ɂ�����12���������Ă���Ƃ����B���ꂪ��������������A���N�̂悤�ɑ召�̔������召�̑D�Ŕ������Ă������ɂ݂���B�܂��A���C���h��Ђ�200�N��̗��j�̂Ȃ��ōs���s���ɂȂ�D���A���H��50�ǂ�1�ǁA���H��20�ǂ�1�ǂɋ߂������Ŕ������Ă���A����246�ǂɏ�����Ƃ����i�_�b�V���O���Ap.352�j�B���C���h��БD�̊C��͏��Ȃ��Ƃ������������邪�A�t���C���O�E�_�b�`�}���i���܂悦��I�����_�D�j�ƌĂ��悤�ɁA���̐��͌����ď����Ȑ��ł͂Ȃ������Ƃ݂���B

�����C���h��ЁA�����ՂƘd�G�����s�A���U��

| �@���C���h��Џ]�ƈ��̂Ȃ��ɂ����āA�㋉�������͢�K���ȏ����l��i�n�b�s�[�E�q���[�j�ƌĂ�A�����⒆�����������珸�i���邱�Ƃ͓��������ނ炪�������ɂȂ낤�Ƃ��铮�@�ͤ�����␅���Ƃ͈قȂ��Ĥ���K�I�Ȃ��̂ł�����������ं���͋����ł͂Ȃ��A�����ՂƘd�G���ړI�ƂȂ��Ă����B������{����17�l��(�d����)�͋֎~���悤�Ƃ��������s�ɏI�顂Ȃ���C�M���X��t�����X�̓��C���h��Ђłͤ�A�W�A����̎����Ղ͋֎~����Ă��Ȃ������ �@���C���h��Џ]�ƈ��̘d�G�⒅���ͤ��БS�̂̊�Ɛ��_�̒ቺ�⊈�C�̂���G�l���M�b�V���Ȑl�ނ̌����ƂƂ��ɤ�I�����_���C���h��Ђ̐��ނ̌����ɏ������Ă��顔ނ�́A��Ў���ɂ����鎄���K�̒������Ђ� |

|

| ���R�u�E�����X�]�[���E�N�[�}����A17���I �A���X�e���_���������p�ّ� |

�@�����̓��C���h��Ђͤ�����Ђ����ƌl�I���v�̔r���I�Nj��Ƃ��x�z���邱�ƂƂȂ����B���������݂�҂��o��Ƥ�����̓�����傢�ɋ��Ă����҂̂��߂ɓ|���ꂽ������āA�V���ȍ�����X�Ɛ����A���C���h��Ђ͏I�����}����B

�@���C���h��Ђ̓}���[�����̑啔���ɂ��̎x�z�����L�����̂Ť������m�ۂ��邽�߂܂��܂���K�͂Ȋ͑���R�����ێ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���ꂪ���v��H���Ԃ����ƂƂȂ����B�����A���h���Ȃǂ̒l�����h�����߂̐��Y�̈Ӑ}�I�Ȑ���������Z�����̉Ս����ƂƂ��ɁA���܂����ł�����������āA�����ڏZ���Ă��钆���l����r�����������ߔ��R����A1740�N�ɂ̓W�����Œ����l���ʋs�E����Ƃ����������i�o�^���B�A�؋���ʋs�E�����Ƃ����j���N�����܂łɂ���B

�@���C���h��Ђ̓��C���h�����̑D�́A18���I�㔼�ɂȂ��Ă����邱�Ƃ͂Ȃ��������A���C���h�C���ɂ����ďA�q���Ă���ǐ��͑啝�Ɍ������Ƃ����B��4���C�M���X�푈�̉e���͂����܂��A�W�A�ɂ��g�y����B���[���b�p�ƃA�W�A����������I�����_�̑D�̓C�M���X�͑��ɕ߂���꤂܂��I�����_�{���̍`�����������B���̂��߁A�o�^�t�B�A�̍`�ɂ͖{���ɑ���Ȃ��_�Y�i���R�ς���A���{�͖{������̑������Ȃ��ꂵ�Ƃ����

�@���̍����礓��C���h��Ђ̌o�c�����P����w�͂����݂��邪������ʂ͏�炸���Ђ̑�����1789�N7400�������݁A1791�N9600�������݂Ɩc��݁A������|�Y��Ԃɂ������B���C���h�������̂��āA���C���h�o�c�͍��ƂɈς˂�ׂ����Ƃ�������Ă��o�����B

�@1789�N�t�����X��v�����N����B�t�����X�v���R���I�����_�̈����h�ɓ�����āA�I�����_�S�y�𐧈�����ƁA�����Ҕh�ɂ��o�^�t�B�A���a�����a������B����͒����ɓ��C���h��ЂɌ���I�ȉe�����y�ڂ��B���̓�������1799�N�������āA��200�N�̗��j�������I�����_�������C���h��Ђ́A���̕����s���ɉ������ĉ��U����B

���I�����_���C���h��ЁA���������ɐ�O��

| �@�I�����_�l�̓A�W�A�ȊO�ɂ����L��������̃X�y�C���ɂ̓A�����J�嗤����c��ȗʂ��₪���N���ꍞ�ݤ���ꂪ�X�y�C���̋�����������͂��x���Ă�����X�y�C���ɑ���Ɨ��푈��L���ɐ키���߂ɂͤ���̃X�y�C���̏d�v�Ȏ��������������K�v��������� �@���X�{���ɋ߂��Z�g�D�o������̉��̗A�����������Ƥ1595�N������A100�Ljȏ�̃I�����_�D�����N�A�X�y�C���̂ł���A�������i���x�l�Y�G���j�ɂ����V�R���c���˂���ĉ�������B1616�N�ɂ́A�X�y�C���̎x�z�̋y������Ȃ��M�A�i�ɑ��|������邪�A1620�N�X�y�C������ǂ�z���āA�I�����_�D�̉��������W�Q����悤�ɂȂ�B�I�����_�́A1634�N |

|

| |

�@1621�N�A�X�y�C���Ƃ̋x�킪�I���ƁA�푈���ĊJ�����B�X�y�C���̃t�F���y4���i�݈�1621-65�j�̓I�����_�Ƃ̌��Ղ�S�ʓI�ɋ֎~����B����ɑ��āA�I�����_�̓X�y�C���̍���������f���߁A�A�W�A�ƃA�����J�嗤�ɂ���X�y�C���i1580�N�|���g�K�����j�̐A���n����Ս`���U�����A�D���}��B���̂Ȃ��ł��A�����D�͑吼�m��C���h�����A�u���W���̊C��ɂ����āA���D������W�J����B�܂��A��n�n���̗���ł͌��݂̃x���M�[�����܂ŗ̓y���g�債�A�C��ł͊C�킪�J��Ԃ���A�C�ݐ������������B

�@�A���g�E�F���y������S�����Ă����D��I�ȃJ�����@����`�҂����Ƥ���̈�l�ł���E�B������E�Z�����N�X(1567-1647)�́A�������琼�C���h��Ђ�ݗ����ăX�y�C���̋�����D���邱�Ƃ��咣������������������咣�ɓ��C���h��Ђ̐ݗ����x�������I���f���o���l�t�F���g�͔�����B�ނ��n�E����A�܂��X�y�C���Ƃ�12�N�Ԃ̋x�킪�I��������Ƃ���A1621�N�A�M�c��ɂ���ĔO��̃I�����_�A�����C���h��ЁiWIC�j�̐ݗ������F�����B���̓�����ɂ��ƁA���C���h��Ђ̓A�t���J���C�ݤ�A�����J�ȂǂƂ̌��ՓƐ茠���A24�N�Ԃɂ킽��F�߂���

�@���C���h��Ђ����C���h��ЂƓ����悤�Ɏx�А����Ƃ��A5�̎x�Ёi�A���X�e���_������b�e���_����z�[������~�f���u���t��t���[�j���Q���j��������顎��{���͖�710�������݂Ť���C���h���Ђ���������A���X�e���_���x�Ђ��S�̂�9����4���o������~�f���u���t�͂��̔����ł�������������A���{���͓��C���h��Ђ̂悤�ɂ͏����ɏW�܂炸��A�M�c���50�������ݏo�����Ă����19�l�Ƃ����������ō��ӎv����@�ւƂȂ褘A�M�c������\��1�l��������

| �@���C���h��Ђ͎����Ɩ��A��ړI�Ƃ��Đݗ�����Ă��褃X�y�C����|���g�K���̒ʏ��H�̔j��Ƃ��̋�D�c�̂˂炢�ł���ڎw�����1621�N����34�N�܂łɁA�X�y�C���D540�ǂ�߂����1��5000��ذ��وȏ�ɑ������鏤�i��D���Ă��顂����Ȃ��ł̍ő�̐��ʂ́A1628�N9���A���C���h��Ђ̒�s�[�g�E�w�C���i1577-1629�j��������31�ǂ̊͑����A�L���[�o�E�n�o�i�ߍx�̃}�^���T�X���ɂ����āA���L�V�R�A��̃X�y�C���̋�D�c���P�����1150�������ݑ����̋��ߊl�������Ƃ�����B �@���������听�ʂ͂܂�ł������̂ŁA19���I�ɂȂ��Ă�����p����āA���O�̉�"��͑�"�ƂȂ�B��c�c�s�[�g�E�w�C���A���̖��͏��������A���̕��M�͈̑傾���͑�����������������c�c�����̉̂͌��݂ł��T�b�J�[��X�^�W�A���ʼn̂��Ă���Ƃ�������̃s�[�g�E�w�C���́A�t�����X�̃��O�m�[���k�̎w���҂ŁA�T���o�e���~�[�̋s�E�ŋ]���ƂȂ����R���j�[����i1519-72�j��A�C���O�����h�̃h���C�N�ƂƂ��ɁA�����D���̗Y�ɐ����グ���Ă��� |

|

| |

�@�I�����_�́A1640�N�|���g�K�����Ɨ�������Ƥ���N10�N�Ԃ̋x��������ԡ���̏���u���W����1642�N�ɔ����������ƂŤ���C���h��Ђ̓|���g�K���D�ւ̍U����u���W���ł̐퓬�s�ׂ𒆎~����������Ȃ��Ȃ顂����Ő��C���h��Ђ͂��̖ڕW�����������ɁA1648�N�I�����_�̓X�y�C���Ƃ̘a�����ɂ���Ă��̓Ɨ������F�����ƁA���͂�X�y�C���ɑ��鎄���s�ׂ���������Ȃ��Ȃ�B

�@���C���h��Ђ́A�����ɂ��G���Ɉ��̗��v�ɂ�������炸�A�D�̔h����p�����v�����������ߐԎ��������A���C���h��Ђقǂ̐��������߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ������

���u���W���A�X���i���̍����L�r�͔|�A�z����Ձ�

�@1630�N���߁A���C���h��Ђ̓u���W���̃y���i���u�R�B����ɂ�����4�̏B���̂��������j�[�E��z�����g(�I�����_�̃u���W��)�Ɩ��Â���1636�N�ɂ̓i�b�T�E=�W�[�Q�������[�n����}�E���b�c�i1604-79�j�Ƃ��đ��荞�ݤ�{�i�I�ȐA�����Ƃɏ��o����������A�����ɓ��ꂽ�|���g�K���l�̒�R�����������̒n�̈ێ��͉�Ђ̌o�c�ɂƂ�傫�Ȉ����ƂȂ����

�@���C���h��Ђ͍����L�r�͔|��ڎw���B���̘J���͂��[�����邽�߃A�t���J���獕�l��z��Ƃ��ĘA��Ă��邱�ƂɂȂ褐��C���h��Ђ͑�K�͂ȓz����Ղɂ������߂�1637�N�A�M�j�A�����C�݂̃G���~�i�v�ǂ��|���g�K�����D����������A�t���J�̋��_�Ƃ���B�����āA1641�N�Ƀ��A���_�𐧈��������ɂ׃��Q����T����g������D����z����Ղ��O���ɂ̂���1637-45�N�̂����������ŁA���C���h��Ђ�2��3000�l�ȏ�̍��l���u���W���ɔ��荞��ł���B

�@1645�N��u���W���Ŕ��I�����_�̑�K�͂Ȕ������N���褃|���g�K����1654�N�ɍŏI�I�ɃI�����_�l���u���W������Ǖ�����1661�N�A�a���������꤃I�����_�̓u���W����������邩����ɤ�Z�C�����ɂ�������x�z����F�߂��顂���ɁA1648�N�̃~�����X�^�[���Ȍ�A�X�y�C���D�ɑ���U�����ł��Ȃ��Ȃ����̂Ť���C���h��Ђ̑��݈Ӌ`�͂Ȃ��Ȃ�1674�N��2�x�ڂ̓����������ꂽ���Ƃʼn��U�ƂȂ�

|

|

| |

�Z�I�h�A�E�f�E�u���[�i1528-89�j�� |

�@�I�����_�̓z�ꏤ�l�ͤ1625�N����1795�N�܂�50���l�̃A�t���J�l���^������̔�����1730�N�Ȍ��40�N�Ԃɑ���o���ꂽ��I�����_�����ł͓z��̎���⏊�L�͋֎~����Ă�������A�t���J��A���n�ł͂���͖������Ԃł�������C�M���X�̈��͂��Ĥ1814�N�ɂȂ��ēz����Ղ��֎~���邪��z�ꐧ��p�~����̂�1863�N�ɂȂ��Ă���ł�������I�����_�ł͓z�ꐧ�ɔ��������͂Ƃɋ�����Ȃ����������͓z����Ղ̓|���g�K���n���_���l�������Ă�������Ƃ����

�@���C���h��Ђ͒���Ăɂ��������A���n�������Ă������ẴK�C�A�i�C�݂ɁA�I�����_�l��1616�N����i�o����f��������G�X�L�|��x���r�X�ō����L�r�͔|���s���B�X���i���̓C�M���X�l�̓��A�n�ł����������2���C�M���X�푈���ɃI�����_����̂�����̒��S�n�̃p���}���{�Ƀ[�[�����f�B�A�v�ǂ�z��������̓u���_�[���Ńj���[���[�N�ƌ������邩�����ŃI�����_�̂ƂȂ�

�@�X���i���̍����v�����e�[�V�����͐��C���h��Ђ��獕�l�z��̋������18���I�ɂ͏��������W���1737�N�ɂ͂��̐�400�ɒB��������̌o�c�҂̓A���X�e���_���̃|���g�K���n���_���l�����������1720�N�ォ��̓R�[�q�[��ȉԂ͔̍|�������Ȃ�꤃v�����e�[�V�����A���n�Ƃ��Ă͍v��������X���i����1975�N11���ɓƗ�����܂ŃI�����_�̂ł������

�@���̂ق��A�I�����_��1634�N����x�l�Y�G�����݂ɋ߂����A���e�B�������̃N���T�I��A���o��{�l�[���̊e���Ƥ�E�B���h���[�h(����)�����ɑ�����X�B���g��}�[���e����T�o��X�B���g��G�E�X�^�V�E�X�̊e����1640�N�ォ���̂�����C���h��Ђ����̓����ɂ������Ă���������̓��͌��I�����_�̃A���e�B���ł���

�@�I�����_�l�̓A�����J�嗤�ɂ��˂炢���߂Ă����B1609�N�A�I�����_���C���h��Ђ̈˗��������āA�吼�m���瑾���m�֏o��ߓ���T���Ă����A�C�M���X�l�n�h�\�����n�h�\����ƃ}���n�b�^�����𢔭�������B���̕t�߈�т̓j�[�E��l�[�f�������g�Ɩ��Â�����1614�N�ɂ̓j�[�E��l�[�f�������g��Ђ�����ꤎ�ɖє���Ղ��s���悤�ɂȂ�

�@1615�N�A���C���h��Ђ̓}���n�b�^�����Ƀi�b�T�E�v�ǂ�z��������C���h��Ђ���ɂ���������p���1625�N�Ƀf���E�F�A��Z�����}���n�b�^�������w�����Ĥ�j�[�E��A���X�e���_���Ƃ�������̌㏇���ɔ��W����l����7000�l���炢�ɂȂ����1653�N�ɂ͓s�s�ɏ��i���������ɁA�n�h�\�����㗬�ɃI���[�j�F�v��(�I�[���o�j�[)���z���꤂������I�����_�l�̐A���n�ƂȂ����

�@�j�[�E��A���X�e���_���́A1664�N9���C�M���X�͑��̍U�����č~�����1667�N�̃u���_�[����ŃC�M���X�̂ƂȂ褃j���[���[�N�Ɖ������ꂽ����̌�ꎞ�I�����_���D�邪�1674�N�̃E�F�X�g�~���X�^�[���ŃI�����_�͐����ɂ�����������Ȍ�I�����_�͖k�A�����J����P�ނ��顃j���[���[�N�ɂ̓n�[������u���b�N�����Ƃ������I�����_�̒n�������̂܂c���Ă���