ホームページへ |

目次に戻る |

| |

▼イブン・バットゥータと『大旅行記』の編纂▼

「マルコ・ポーロの東方見聞録」に後れること約50年、それをはるかに凌駕する、まさに空前絶後の大旅行記が世に出る。それが「イブン・バットゥータの大旅行記」である。それが19世紀までイスラーム圏以外で知られることはなかった。なお、マルコ・ポーロの生没年は1245-1324年である。

日本においても、それがあまりに長文(400字詰2500枚)であり、なじみの薄い地域を含むため、あまり知られていない。和訳は、1954年に全体の4分の1にとどまる前嶋信次訳『三大陸周航記』が、『世界探検紀行全集』第2巻(河出書房、なお角川文庫版、1961)として刊行されてはいたが、全訳はないものねだりとなっていた。

しかしようやく、その人をおいてない家島彦一氏によって、完全無比な偉業が成し遂げられた。それがイブン・バットゥータ著、イブン・ジュザイイ編、家島彦一訳注[解説]『大旅行記』全8卷(平凡社東洋文庫601、614、630、659、675、691、704、705、1996-2002、以下、『大旅行記』とする)である。また、同氏には『イブン・バットゥータの世界大旅行』(平凡社新書、2003、以下、『世界大旅行』とする)という啓蒙入門書もある。なお、この読むシリーズは、それら著書を参考にしている。

「マルコ・ポーロの東方見聞録」に後れること約50年、それをはるかに凌駕する、まさに空前絶後の大旅行記が世に出る。それが「イブン・バットゥータの大旅行記」である。それが19世紀までイスラーム圏以外で知られることはなかった。なお、マルコ・ポーロの生没年は1245-1324年である。

日本においても、それがあまりに長文(400字詰2500枚)であり、なじみの薄い地域を含むため、あまり知られていない。和訳は、1954年に全体の4分の1にとどまる前嶋信次訳『三大陸周航記』が、『世界探検紀行全集』第2巻(河出書房、なお角川文庫版、1961)として刊行されてはいたが、全訳はないものねだりとなっていた。

しかしようやく、その人をおいてない家島彦一氏によって、完全無比な偉業が成し遂げられた。それがイブン・バットゥータ著、イブン・ジュザイイ編、家島彦一訳注[解説]『大旅行記』全8卷(平凡社東洋文庫601、614、630、659、675、691、704、705、1996-2002、以下、『大旅行記』とする)である。また、同氏には『イブン・バットゥータの世界大旅行』(平凡社新書、2003、以下、『世界大旅行』とする)という啓蒙入門書もある。なお、この読むシリーズは、それら著書を参考にしている。

|

|

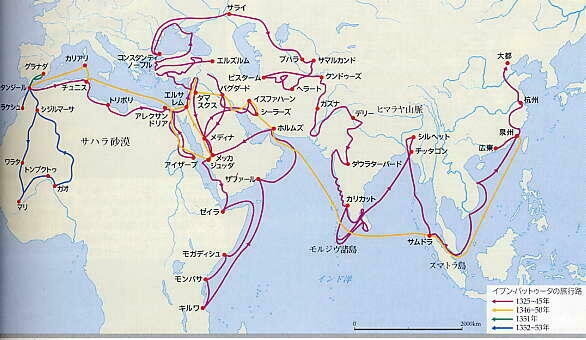

この『大旅行記』の正式題名は、『諸都市の新奇さと旅の驚異に関する観察者たちへの贈り物』といい、「21歳の時に故郷を出て以来、足かけ30年間[正味25年間]にも及んだ彼の旅した世界は、巡礼のために訪れた両聖地のメッカとメディナのみでなく、アラビア半島全域、東西アフリカ、バルカン半島、南ロシア、中央アジア、インド、東南アジア、中国などの、現在のほぼ50か国近い国々になっており、その全行程は117,000キロもの距離に達する」(『大旅行記』1、p.354)。

イブン・バットゥータは、1304年ジブラルタル海峡に面したモロッコの港町タンジャ(タンジール)で、北アフリカ地域に広く分布するベルベル族のなかの主要部族の1つである、ラワーク族の法官職や教授職の家系に生まれる。彼は、大旅行後ふるさとに帰って、スンナ派の法官として、1368/9年に没する。

この『大旅行記』は、イブン・バットゥータの事績に関心を持ったマリーン朝スルタン=アブー・イナーン(在位1348-59)の命による、1355年末には口述記録―彼はメモを持たずに帰国した―が終わり、1356年にグラナダからの亡命文学者イブン・ジュザイイ(1321-56、没年に注意)が編纂したものである。

確立した)などといった、多くの「著名な学者の事績や詩文を大幅に加えたのも……[彼の]恣意的な操作であったと思われる」(『世界大旅行』、p.92)。

▼『大旅行記』の構成と世界大旅行の行程▼

『大旅行記』は、編纂時に、「第1の旅」(旅立ちから、メッカからいくつかの旅の後、インダス河畔到着し、インドでの仕官を終えるまで)と、「第2の旅」(インドから、海のシルクロードを通って中国まで行き、再びそれを戻って帰国するまで)とで構成されていたが、章立てはなかった。それにH・A・R・ギャブらにより29の章立てが行われ、当面の『大旅行記』は全8卷として出版されている。

いま、それらの長い旅を、メッカを発着点として、区分してみると、

(1) 1325年から32年まで、旅立ちからメッカ詣をして、3年間のメッカ寄留の前後に、イラク、イラン、アラビア、東アフリカを旅する時期、

(2) 1332年から48年まで、インドに向けて出発し、デリーで法官として8年間仕えた後、中国まで海のシルクロード(この用語を家島彦一氏は使わない)の旅をして、メッカに戻るまでの期間、

(3) 1349年から54年まで、地中海を航海して故郷に帰り、その後アンダルスやサハラ砂漠を旅する時期に分けられよう。

それを、さらに家島彦一氏作成の年譜や、『大旅行記』全8卷の章立てを利用して細かくみれば、次のようになろう。

(1) 1325-26 第1卷 1 旅立ちからエジプトまで、2 シリア、第2卷 3 ダマスカスからメッカまで、4 聖都メッカ。[初めてのメッカ詣をする]。

(2) 1326-30 5 イラク巡礼路を東に、6 サワードとイラン高原への旅、第3卷 7 北イラクを巡っ て。[その後、メッカに戻り、3年間寄留する]。

(3) 1330-32 8 南アラビアを経てアフリカへ。

(4) 1332-42 9 アナトリアへの旅、第4卷 10 キプチャクの大草原を行く、11 アム川の河間地 帯を通ってインダス川の畔へ、12 スィンド地方を経てインドのデリーへの旅、13 デリーの町と歴代のスルタンたち、第5卷 14 インド・トゥグルク朝の成立、15 スルタン=ムハンマドのインド 統治、16 スルタン=ムハンマドの治世代における出来事、17 イブン・バットゥータのデリー滞 在。[インドで8年間法官として仕える]。第6卷 18 デリーを出て陸路キンバーヤへ。

(5) 1342-46 19 インドの南西海岸を南に、20 南海に浮かぶマルディヴ群島、21 スリランカを 訪ねて、22 南インド・マァバル地方、23 ベンガル・アッサム地方の旅、24 マラッカ海峡・南シナ海を行く、第7卷 25 シナの旅。

(6) 1346-49 26 故郷マグリブへの旅。[メッカに戻り、カイロを経て、地中海を航海して、ファ ースに着く]。

(7) 1350-51 27 聖戦のためアンダルス地方へ。

(8) 1352-54 第8卷 28 サハラ砂漠を越えてスーダーン地方への旅、29 エピローグ。

イブン・バットゥータは、幾度となく海路を利用しているが、そのうちそれなりに長距離の航海となった旅は、次の通りである。

(3)の紅海からを南下して、東アフリカや南アラビアへの航海

(5)のインドの南西海岸を下り、スリランカ、マラッカ海峡を経て、中国までの航海

(6)のその逆のルートをたどって、南アラビア海岸までの航海、同じく

(6)のアレクサンドリアから、地中海を航海して、タナスまでの航海

なお、以下、[ ]内は、ほんの一部を除き、訳者の補足語である。

イブン・バットゥータは、1304年ジブラルタル海峡に面したモロッコの港町タンジャ(タンジール)で、北アフリカ地域に広く分布するベルベル族のなかの主要部族の1つである、ラワーク族の法官職や教授職の家系に生まれる。彼は、大旅行後ふるさとに帰って、スンナ派の法官として、1368/9年に没する。

この『大旅行記』は、イブン・バットゥータの事績に関心を持ったマリーン朝スルタン=アブー・イナーン(在位1348-59)の命による、1355年末には口述記録―彼はメモを持たずに帰国した―が終わり、1356年にグラナダからの亡命文学者イブン・ジュザイイ(1321-56、没年に注意)が編纂したものである。

| このイブン・ジュザイイは、その序において、彼を次のように紹介する。「1人のシャイフ[長老といった敬称]あり。それは、法学者、信頼できる純正の旅人、大地を旅する人、諸地方を縦横に踏破した人」で、「実に丹念に各地を遍歴し、諸都市を鋭い観察眼で旅して回った。そして彼は、諸民族の相異を調べ、アラブと非アラブの生活の様子を探究した。そうした旅の後に、彼はこの崇高なる王都[ファース]において旅の杖を捨てた」と(『大旅行記』1、p.19)。 そして、「私は、いたずらにその話の内容の真実性を詮索したり、細かく検討を加えることをせずに、彼が伝える逸話や現実の情報のすべてをありのまま伝えようと努めた。なぜならば、彼は[しばしば]その事実を確証するための最も理に叶った方法として伝承過程の記録方法をとっているからである」と謙虚にいう(『大旅行記』1、p.21)。しかし、後述の通り、文学者らしく(?!)、「序文を書き加えたり、詩句の引用とスルタンを賛辞する美文調の文章を随所に挿入するなどの整理・編集を加え」、イブン・ジュパイル(1145-1217、巡礼紀行文学を |

|

| パブリック・ドメインの画像 |

▼『大旅行記』の構成と世界大旅行の行程▼

『大旅行記』は、編纂時に、「第1の旅」(旅立ちから、メッカからいくつかの旅の後、インダス河畔到着し、インドでの仕官を終えるまで)と、「第2の旅」(インドから、海のシルクロードを通って中国まで行き、再びそれを戻って帰国するまで)とで構成されていたが、章立てはなかった。それにH・A・R・ギャブらにより29の章立てが行われ、当面の『大旅行記』は全8卷として出版されている。

いま、それらの長い旅を、メッカを発着点として、区分してみると、

(1) 1325年から32年まで、旅立ちからメッカ詣をして、3年間のメッカ寄留の前後に、イラク、イラン、アラビア、東アフリカを旅する時期、

(2) 1332年から48年まで、インドに向けて出発し、デリーで法官として8年間仕えた後、中国まで海のシルクロード(この用語を家島彦一氏は使わない)の旅をして、メッカに戻るまでの期間、

(3) 1349年から54年まで、地中海を航海して故郷に帰り、その後アンダルスやサハラ砂漠を旅する時期に分けられよう。

それを、さらに家島彦一氏作成の年譜や、『大旅行記』全8卷の章立てを利用して細かくみれば、次のようになろう。

(1) 1325-26 第1卷 1 旅立ちからエジプトまで、2 シリア、第2卷 3 ダマスカスからメッカまで、4 聖都メッカ。[初めてのメッカ詣をする]。

(2) 1326-30 5 イラク巡礼路を東に、6 サワードとイラン高原への旅、第3卷 7 北イラクを巡っ て。[その後、メッカに戻り、3年間寄留する]。

(3) 1330-32 8 南アラビアを経てアフリカへ。

(4) 1332-42 9 アナトリアへの旅、第4卷 10 キプチャクの大草原を行く、11 アム川の河間地 帯を通ってインダス川の畔へ、12 スィンド地方を経てインドのデリーへの旅、13 デリーの町と歴代のスルタンたち、第5卷 14 インド・トゥグルク朝の成立、15 スルタン=ムハンマドのインド 統治、16 スルタン=ムハンマドの治世代における出来事、17 イブン・バットゥータのデリー滞 在。[インドで8年間法官として仕える]。第6卷 18 デリーを出て陸路キンバーヤへ。

(5) 1342-46 19 インドの南西海岸を南に、20 南海に浮かぶマルディヴ群島、21 スリランカを 訪ねて、22 南インド・マァバル地方、23 ベンガル・アッサム地方の旅、24 マラッカ海峡・南シナ海を行く、第7卷 25 シナの旅。

(6) 1346-49 26 故郷マグリブへの旅。[メッカに戻り、カイロを経て、地中海を航海して、ファ ースに着く]。

(7) 1350-51 27 聖戦のためアンダルス地方へ。

(8) 1352-54 第8卷 28 サハラ砂漠を越えてスーダーン地方への旅、29 エピローグ。

イブン・バットゥータは、幾度となく海路を利用しているが、そのうちそれなりに長距離の航海となった旅は、次の通りである。

(3)の紅海からを南下して、東アフリカや南アラビアへの航海

(5)のインドの南西海岸を下り、スリランカ、マラッカ海峡を経て、中国までの航海

(6)のその逆のルートをたどって、南アラビア海岸までの航海、同じく

(6)のアレクサンドリアから、地中海を航海して、タナスまでの航海

なお、以下、[ ]内は、ほんの一部を除き、訳者の補足語である。

|

出所: 『クロニック世界全史』、p.337、講談社、1994。

▼アレクサンドリアの港とその灯台▼

イブン・バットゥータは、ヒジュラ暦725年ラジャブの月の2日目・木曜日(1325年6月14日)、タンジールを旅立つ。マグリブ巡礼隊に参加し(その後も、こうしたキャラバンに参加して、旅行する)、旅仲間と結婚し、離婚しながら、陸路、地中海海岸沿いに、アレクサンドリアに向かう。その間、海上交易の観点からみて、特記すべき事項はない。

アレクサンドリアは世界有数の海上交易港であるという。そこには「規模雄大な港がある。全世界の数ある港のなかで、これに匹敵し得る港としては、インド(ヒンド)地方[マラバール地方]にあるカウラム[クーラム・マライ]とカーリクート[カリカット、現.コジコーデ]の港、トルコ系諸部族の[住む]地方のスーダーク[黒海に臨むクリミア半島]にある異教徒[ジェノヴァ人]たちの港、そしてシナ(スィーン)地方のザイトゥーン(泉州)の港を除いて、私は他に見たことがない」という(『大旅行記』1、p.51)。

イブン・バットゥータは、ヒジュラ暦725年ラジャブの月の2日目・木曜日(1325年6月14日)、タンジールを旅立つ。マグリブ巡礼隊に参加し(その後も、こうしたキャラバンに参加して、旅行する)、旅仲間と結婚し、離婚しながら、陸路、地中海海岸沿いに、アレクサンドリアに向かう。その間、海上交易の観点からみて、特記すべき事項はない。

アレクサンドリアは世界有数の海上交易港であるという。そこには「規模雄大な港がある。全世界の数ある港のなかで、これに匹敵し得る港としては、インド(ヒンド)地方[マラバール地方]にあるカウラム[クーラム・マライ]とカーリクート[カリカット、現.コジコーデ]の港、トルコ系諸部族の[住む]地方のスーダーク[黒海に臨むクリミア半島]にある異教徒[ジェノヴァ人]たちの港、そしてシナ(スィーン)地方のザイトゥーン(泉州)の港を除いて、私は他に見たことがない」という(『大旅行記』1、p.51)。

| アレクサンドリアのランドマークである灯台について、「実際に見ると、その側面の一部はすでに壊れていた。人からの説明によると、それは空中に聳え立つ四角形の建造物であったと言う。その入口は、地面よりも高いところに位置し、入口の向い側の同じ程度の高まりのところにも別の建物があって、その2つの建物の間に木の板[橋]が置かれ、そこを通って灯台の入口に渡ることが出来る。従って、その木の板が取り外されれば、灯台に入る通路は途絶されてしまう。 入口の内部には、灯台守の座る場所があり、灯台のなかには、沢山の部屋がある。その内部の通路の幅は9シブル[指間のことで、1シブル=23.5センチメートル]、壁の厚さは10シブル、灯台の横幅はその4つの壁面の各々が140シブルである。灯台は、高い丘の上にあり、 |

|

| |

灯台と町の間には、長く伸びた陸[の岬]に沿って1ファルサフ[6キロメートル]の隔たりがある。そして、その周囲三面が海に囲まれて、しかも海は町の市壁と接するほどの近くにあるために、陸上づたいに灯台へ達するには町の方向から行く以外にない。灯台と隣接するこの陸続き(半島)のところに、アレクサンドリアの墓地がある。

[ヒジュラ暦]750(1349)年に、私はマグリブ地方に帰る道すがら、再びこの灯台を訪れた時、すでにその内部に入ることも、入口に登ることも出来ないほど、完全に崩壊していることを知った」(『大旅行記』1、p.51-2)。

この灯台は古代の七不思議の1つとされ、前3世紀プトレマイオス朝が建設したもので、1303年の大地震によって倒壊したことになっている。したがって、イブン・バットゥータが見たのは、その残骸といえる。それとともに、「この町の驚異の1つ」として、「帆柱の円柱」が紹介されている。その柱はポンペイの柱あるいはディオクレティアヌスの柱といわれ、イスラーム教徒が破壊したプトレマイオス朝の図書館の柱であった。また、その柱は、現在、スフィンクスと並んで残っているが、当時もそうであったかにみえる。これらの観察記事はいずれも引用である。

▼古代フェニキア都市スールの町▼

アレクサンドリアにおいて、イブン・バットゥータは長旅になると予見する不思議な聖者と出会った後、ナイル川を上る。砂漠と紅海を横断してメッカに向かおうとするが、遊牧民の反乱があり、ジッダに向かう船はすべて破壊されていた。そのため引き返して、陸路、パレスティナ海岸を北上して、ダマスカスに向かった。その間、東地中海の古代都市を巡ることとなるが、スールの町の記事が注目される。

現代レバノンのスールは、いうまでもなく古代フェニキアにおいて、もっとも栄えたテュロス(ティール)である。またカルタゴの母市でもある。このテュロスは、前4世紀アレクサンドロスに攻略されて崩壊し、ローマが町を再建する。その後、7世紀イスラーム圏となるが、11世紀には十字軍国家が築かれる。13世紀末マムルーク朝によって解放される。その約20数年後に、イブン・バットゥータが訪れたことになる。しかし、この記事もイブン・ジュパイルからの引用である。

「そのスールの町こそ、守りの堅固さと近付き難いことにかけては、諺にも喩えられたほど[の要害の地]である。つまり海がその町の周囲三面を取り囲んで、2つの城門があり、その1つの城門は陸地のために、もうlつの城門は海のためにあるからである。

しかも陸地から接近できる町の城門には、4つの胸牆[土などを胸の高さに積み上げた壁]があり、それぞれにその城門を守る幾つもの防御柵が備えられている。また海に向かった城門については、2つの巨大な塔に挟まれている。世界中に、その建築ほど驚嘆し、しかも奇異なるものは他に無い。つまり、海が町の3つの側面を取り囲み、第4の側面には城壁があって、船はその城壁の下を通ってなかに入り、そこに錨を下ろすようになっているからである。

昔は、この2つの塔の間に、障害物として鉄の鎖があった[張り巡らされていた]ために、それが[海底深く]引き下ろされない限り、そのところに人が[船で]出入りすることは絶対に出来なかった。また、そこは数人の守備兵と検閲官たちの監視下に置かれていて、彼らの了解を得なければ、誰も出たり入ったり出来ないようになっていた」(『大旅行記』1、p.197-8)。

▼ソコトラ島の海賊とその作法▼

ダマスカスからシリア巡礼道をたどって、出発後約1年4か月かかってメディナを経て、1326年10月メッカに到着する。その後、3年間メッカの寄留者となり、紅海沿岸や東アフリカを訪れる。メッカ詣は4回に及ぶ。

このメッカの章には、インド・デリー王朝のトゥグルク朝に仕えていたとみられるシャイフ・サイードが、ソマリアのガルダフィ岬に浮かぶソコトラ島の海賊に襲われたときの挿話が入れられている。なお、この島はインド洋を横断する船舶の寄港地であり、また蘆薈(アロエ)、麒麟竭、乳香、龍涎香などの特産地でもある。

「シャイフ・サイードは、ワシュルと一緒に旅に出ると、2人の持っていたすべての資金で[必要な]商品の数々を買い入れた。しかし、2人がソコトラ(スクトラ)島に達した時、多数の船団を率いたインド海賊が2人を襲った。そこで人々(船の乗組員たち)は、海賊たちと激しい戦闘を交え、両者ともにかなりの数の死者が出た。

ワシュルは、かつて弓師であったので、敵の一団を殺したが、結局、その盗賊たちは彼らに勝利して、ワシュルにも槍の一撃を加えたので、その後[それが原因で〕ワシュルは死んだ。盗賊たちは、彼らのすべての所有物を奪ったが、船の航海用の装備と食料については、その船と一緒にそのまま残した。そこで、彼らはアデンに着き、ワシュルは[実際には]その地で亡くなった。

これらの盗賊たちの慣行として、以下のことがある。彼らは、戦闘の時以外に、決して誰1人として相手を殺したり、溺れさせることはせず、ただ金を奪うことだけが目的であるために、[金を取った後は]相手の船を望むところに行かせてやるのが常である」(『大旅行記』2、p.143)。

サイードらは、身ぐるみ剥がされたにもかかわらず、インド王から託された贈り物を、スルタンに手渡している。なお、マルコ・ポーロもソコトラ島を取り上げているが、それはキリスト教徒が仕切る海賊泥棒市についてである。マルコ・ポーロの記事については、Webページ【「マルコ・ポーロの東方見聞録」を読む】を参照されたい。

▼イスラーム教徒の海上信仰(1)▼

1326年11月、メッカに別れを告げ、イブン・バットゥータはアラビア半島を縦断して、2003年以 来のアメリカのイラク侵略戦争でよく知られるようになった、シーア派聖地ナジャフに詣でる。その後、バスラに行って少し船に乗ってイランに入り、イスファハーン、シーラーズを回り、再びイラクに入って北上して、バクダード、そして近隣に古代アッシリア王国の首都ニネベ遺跡のあるマウスィル(モスル)まで行き、同じ道をたどってメッカに戻っている。

バスラは、古代から現代に至るまで、ペルシア湾奥の最大の港である。イブン・バットゥータは、その町について「[今なお]バスラの町は、イラクの重要な都市の1つ、世界の隅々までもその名声が広く知れわたり、その都市空間の広さ、その風雅さを誇る広場、そして数々の果樹園と選り優りの果物類がある。神により分かち与えられたるこの場所こそは、まさに[コーランに言うように]「2つの海、塩辛い水と真水の出会いの場」である」などという(『大旅行記』2、p.283)。また、その対岸にあったもう1つの港ウッブラについて、「かつてはインドや[ペルシア湾]ファールスの商人たちがいつも目指して集まる大都市であったが、荒廃して、今では村となり、昔日の壮麗さを偲ばせる幾つもの城塞やその他の遺跡がある」としている(『大旅行記』2、p.290)。

シーラーズの西方にカーザルーンという町がある。そこはシャイフ=アブー・イスハーク(963-1033)という、スーフィー教団の創始者の故郷である。彼は、インドやシナの人々の間で高い尊崇を受けている人物である。シナの海を航海する人たちには、次のような慣行がある。イスラーム教徒の媽祖信仰である。

「つまり、逆風に遭ったり、盗賊(海賊)に襲われる危険に遭遇した時に、彼らはアブー・イスハークに(「これこれの金額をお払いしますので、どうぞお助け下さい」と言って)願を掛け、そして彼ら各自は願いごと(願掛けの額)を彼の名のもとに書き記す。そして、実際に無事に[目的の]場所に上陸することが出来た時に、ザーウィヤ(修行所)に奉仕する人たちが[願いごとを掛けた人の]船に乗り込んで、その祈願の書付を取って調べ、それぞれの祈願者から願掛け[の額]を徴収する。

シナ、もしくはインドから航海して来る船は、どの船も必ずや、[この聖者にすがって願掛けを行い、その願掛けの額が]数千ディーナールにも達し、その場合、ザーウィヤの奉仕者から[派遣]の代理人(修行者)たちが来て、それを受け取る」とされる(『大旅行記』2、p.347)。

シャイフ=アブー・イスハークの派に所属するザーウィヤがインドのキンバーヤ[キャンベイ湾最奥、カンバート、カンバト、カンベイとも呼ばれる]やクーラム、カーリクート、そしてザイトゥーン(泉州)などにあったという。

▼縫合船ダウで、紅海・東アフリカに出る▼

1330年9/10月、メッカに2年ほど滞在した後、そこを離れてイエメンに向かう。メッカの外港ジェッダから、「ジャルバ」という平底の縫合船ダウに乗って、紅海に出る。イブン・バットゥータにとって、この航海が初めての本格的な外洋航海となった。その船はエチオピア人の持ち船で、イエメン人の一団が食料や商品を積み込んでいた。2日後、逆風、高波に襲ってきたので、アフリカ側に吹き寄せられる。

再び、「イエメンの地に進もうとして、サワーキン島から船に乗った。この海は岩礁が多いので、夜間には航海出来ずに、ただ日の出から日没までの間だけ航行し、[日没後は]船を[入江に]泊めて、上陸する。そして朝になると、また船に乗るのである。彼ら(船乗りたち)は船長のことを〈ルッバーン〉【注1】と呼び、つねに船の舳先に立って、操舵長に岩礁のあるところを指示する。なお、彼らは、他でもない岩礁のことを〈ナバート(草)〉と呼ぶ」(『大旅行記』3、p.120)。

ハリーからハリーのスルタンの船に乗ってさらに紅海を南下して、アブワーブ(現在のホデイダ)に上陸、ラスール朝の首都ザビードに入り、陸路アデンに向かう。

そのアデンは「酷い暑さのところで……インド人たちの港であって、キンバーヤト(キンバーヤ)、ターナ[ボンベイ近郊、グジャラート地方の主要港、馬の集散港]、カウラム、カーリクート、ファンダラーヤナ、シャーリヤート、マンジャルール、ファーカヌール、ヒナウル、スィンダーブール[現在のゴア]などから大型船がそこにやって来る。インド商人たちは、エジプト商人たちと同様にそこの居留民である。アデンの住民[の職業]は、商人たち、荷担ぎ人たち、あるいは魚を捕る漁師たちのいずれかである。彼らのなかには非常に富裕な商人たちがいて、時には彼らの所有している財産があまりに多いので、他人と共同契約することなく、単独で積荷を占有する大船を持っている商人もいる。そうした点で、商人たちは互いに自負心が強く、しかも倣慢である」と述べられている(『大旅行記』3、p.133-4)。

家島彦一氏によれば、イブン・バットゥータはアデンからモンスーンを利用してインドに渡ろうとしたが、その季節が終わっていたため、東アフリカ海岸を南下したとみている。アデンから4日間で東アフリカ海岸、紅海入口のザイラゥ、続けて15夜でマクダシャウ(ムガディッシュ)に着く。このマクダシャウにおける外来商人と地元商人とが結ぶ〈客人主人関係〉【注2】について説 明が行われている。なお、これについては、Webページ【2・2・2 インド洋の交易都市とイスラーム交易民】において、「親友関係」として紹介している。

「[外国の]船がこの港に着くと、小型の艀舟であるスンブークが数艘、その船に近づく。各々 のスンブークにはその町の若者たちの一団が乗り込み……船に乗った商人たちの1人にその皿を差し出して、『この御方は、私のお客様だ』と言い……この地をたびたび訪れる馴染みの人(商人)は別として、船に乗っていた商人たちは必ずこうした若者たちの接待する家に客として滞在することになる。そうして一度、そこの家の人と知り合いになれば、その商人は好きなだけそこに滞在することが出来る。商人が接待された家に滞在している時、客をもてなす側の家の主人はその商人の持参したもの(商品)を売りさばいたり、また彼のために[望むものを]仕入れたりする。もし[町の]誰かが相場よりも安い値段でその商人から物を買うとか、接待側の家の主人が居ない間に、[密かに]別の商人が客人に物を売るようなことがあれば、彼らにとって、そうした取引は不正行為であると見倣された」(『大旅行記』3、p.138)。

それは私的な交易関係であって、公的には次のような手続きが行われた。「[外国の]船が着くと、スルタン所属の1艘のスンブークがその船に横付けされて、何処から来た船か、その船主は誰か、ルッバーン―つまり船長のこと―は誰か、積荷は何か、その船に乗って来た商人たちやそれ以外の者たちは誰か等々について訊問する」という(『大旅行記』3、p.139)。

に、衣服1着分の布地を贈物として持参する。さらに、船の人たちが[上陸した時]乗るための馬3頭が用意されて、海岸からスルタンの館までの間、行列の前方で太鼓を打ち、喇叭が鳴らされ[て迎えられ]る。そして[スルタンの館に到着すると]、彼らは宰相に、次にアミール・ジャンダール(警備隊長)に挨拶する。船に乗っていた人たちの各自には、3日間にわたって歓迎の食事がもたらされる。3日後に、彼らはスルタンの館で食事をする。彼ら[ザファーリの人たち]は、このようにして[外国の]船の仲間たちを呼び込もうと努めているのである」(『大旅行記』3、p.152)。

▼イスラーム教徒の海上信仰(2)▼

そこから、マスィーラ島人が持つ小船に、インド人巡礼者やオマーン人商人たちと同乗して、オマーンに向け南アラビア海岸を航海する。「その船で航海中の日々の私の食事は、ナツメ椰子の実と魚であった。[船の]人たちは、朝に夕にペルシャ語で〈シール・マーヒー〉と呼ばれる魚を捕った[鱗の白い美味な魚]……彼らは、その魚を切り身にして焼き、船に乗っている人たちの各自にそれを一切れずつ分配する。たとえ船主であっても、それ以外の人であっても、その大きさは均等である。彼らは、その魚をナツメ椰子の実と一緒に食べる。私にはザファーリから特別に用意して持参してきたパンとビスケットがあったが、その2つが無くなってからは、彼ら皆と同じようにその魚を食べた」という(『大旅行記』3、p.166)。

これについて、家島彦一氏は「船の上では、社会的・経済的な身分の上下はなく、すべての乗員と船客は平等に同じ釜の飯を食べることが、海の慣習であった」と注釈する(『大旅行記』3、p.236)。大いに注目すべきことであるかに見える。

彼らは、「海上で犠牲祭を祝ったが、その日の夜明け過ぎになると、強風のために海が大時化になり、そのまま日の出の時刻までずっと続いて、船はまさに沈没寸前の状態になった」が助かっている。それは、ヒズル(ヒドル)というインド人がただものの巡礼者ではなかったからである。

「彼はコーランを暗唱し、文筆にも優れていたので、〈マウラーナー(われらが主)〉と呼ばれた。ところで、彼は海が荒れてきたのを知ると、持っていた外套を自分の頭に被り、眠った振りをしていた。神がわれわれに振りかかったこと(危難)からお救いになられた時、私が『やあ、われらが主ヒズルよ! 何を御覧になられたのですか』と彼に尋ねた。すると『嵐の時、私は眼を見開き、霊魂を奪いにくる天使たちがいつ現れるかとじっと監視していました。しかし私は、奴らの姿を見掛けませんでしたので、〈ありがたや!〉と申したのです。もし船が沈んだら、きっと奴らは霊魂を奪いに来たことでしょう。……』と答えた。ところで、ある商人所有の1艘の船がわれわれより先に進んでいたが、その船は沈没し、ただ1人だけが助かり、大変な苦労の末にやっと泳いで脱出した」とのことであったという(『大旅行記』3、p.167)。

家島彦一氏は、このヒズルは「〈緑の人〉と呼ばれて、古代アラビアの民間伝承の立役者。神の特別の恩寵を受けて、不死の水を飲んだ聖人として知られた。現在でもヒズルは船乗りや漁民たちの間で、航海の安全や豊漁をもたらす聖人として崇敬されている。ここでは、ヒズルが実在の人物として登場しており、ヒズルが乗り込んでいたことによって、船は嵐による沈没から逃れたとの不思議な話が語られている」。さらに、霊魂を奪いにくる天使について「インド洋を航行する船の船倉には、天使たちを祀る一種の祭壇が設けられ、毎日水夫たちがそこに御飯と柄杓に容れた水を供えた。これは、嵐が襲ってきた時、天使たちが人間の魂を奪いに来ることを防ぐための一種の〈船霊信仰〉である」と注釈する(『大旅行記』3、p.237)。

オマーン地方からホルムズ海峡を渡り、ホルムズ島に着く。「美しく大きな町で、町には賑やかないくつもの市場がある。そこは、インドとスィンドの[商品の集荷の]港であり、そこからインドの商品が両イラク、ファールスとホラーサーンに運ばれる」(『大旅行記』3、p.175)。

その島は新ホルムズと呼ばれ、14世紀の初め、内陸部で盗賊の被害が激しくなったとして、町が移されたところであった。1320年海上交易の敵対国であったキーシュ島を攻略した後急速に発達し、イブン・バットゥータが訪れた頃には、ペルシア湾における最大の交易都市となっていた。当時は、その支配をめぐりスルタン兄弟が相争っていた。なお、1507年には、アルプケルケの率いるポルトガル艦隊が、この新ホルムズを占拠して要塞を建設する。

その後、イブン・バットゥータは内陸を巡り、8-10世紀インド洋交易の重要な中継港であったスィーラーフ(スーラーフ)から、再びペルシア湾を渡ってクサイフ(カティーフ)に上陸して、アラビア半島を横断してメッカに戻り、ほぼ1年の旅を終える。

▼トルコから黒海西岸を巡り、コンスタンティノープルへ▼

1332年9/10月、メッカを発ってインドに行こうとするが、すでに季節をはずしており、またも陸路を取る。まず、紅海を渡り、砂漠を横断し、ナイル河を下り、再び東地中海海岸を北上する。シリアのラーズィキーヤ(ラタキヤ)まで来て乗船し、アナトリア半島に向かう。船は、ジェノヴァ人所有の大型クルクーラであった。クルクーラは、ギリシア語のケルクロスからきた言葉で、小型船もあった。ジェノヴァ人は、当時東地中海の北側の諸港、特にシリアとアナトリア半島の海岸から黒海沿岸の海域を広く勢力圏として、ヴェネツィア商人と争っていた。

「われわれは10日間、好風を受けて[アナトリア半島南岸の]海を進み、その間[同じ船に乗った]キリスト教徒たちはわれわれを丁重に扱い、われわれから船賃を取らなかった……ルーム[アナトリア半島]地方の最初の地、アラーヤー(アライヤ)の町に着いた」(『大旅行記』3、p.266)。この船賃について、家島彦一氏は「ナウルの一般的な意味は〈贈物〉、〈給与〉であるが、ここでは貨物や乗員を輸送するための〈船荷運賃〉、〈用船料〉、〈船のチャーター料〉のこと。乗客は、一定の決められた重量の荷物を持参しているので、〈船荷運賃〉として一括徴収された」と解説する(『大旅行記』3、p.347)。イブン・バットゥータは、常に数人の同行者とともに、何人かの男女奴隷たちを引き連れて旅をしていた。したがって、その荷物はかなりの量になっていたことであろう。

イブン・バットゥータが訪れた当時のアナトリア半島は、オスマン・トルコの支配がその全部に及んでおらず、多くの侯国に分かれていた。かれは半島の中央や西部を歴訪した後、その北部の黒海海岸のサヌーブ(シノプ)から船に乗って、黒海を縦断し、クルミア半島のカルシュ(現ケルチ)に上陸し、キプチャク大平原の旅をする。

家島彦一氏は、「シノプからカルシュまで乗った船の所属については明らかでない。当時、黒海の海運と貿易において、イタリアのジェノヴァとヴェネツィアの両勢力が競い合い、彼らの貿易船はトレブゾンド、ヴァルナ、カッファ、カルシュ、スルダークなどの諸港に進出していた。彼らの目指す目標は、広大なユーラシア大陸に広がるパクス・モンゴリカの世界を通ってインド、中国やインド洋世界へ商圏を広げることにあった。従って、恐らくイブン・バットゥータがこの時に利用した船もまた、ジェノヴァかヴェネツィアの船であったと考えられる」と注釈する(『大旅行記』4、p.88)。

その後、ビザンティン帝国の皇女の里帰り隊とともに、首都コンスタンティノープルに入る。1332/3年頃に訪問したビザンティン帝国の皇帝は、アンドロニコス三世(在位1328-41)であった。コンスタンティノープルは金角湾をはさんで、2つの地区に分かれるが、ガラタ地区は次のような状況であった。それは現代と変わらないところが多い。

「この区域は、イフランジュ(フランク)のキリスト教徒たちのために特別に指定されており、彼らがそこに住む。彼らは様々な集団から構成されており、そのなかにはジェノヴァ人たち、ヴェネツィア人たち、ローマ人、イフラーン(フランス)人が含まれる。彼らの統治権は、コンスタンティノープルの王(皇帝)にあるが、彼らの間から彼らが合意して選んだ者が統治者として推挙される。彼らは、そうした推挙された人物のことを〈クムス〉と呼ぶ。

彼らには、毎年、コンスタンティノープルの王に対して課せられた義務があるが、時には彼らは王に反抗することもあり、教皇(パーパ)が両者の間に入って和平の仲裁を行うまで戦闘が続く。彼らの全員が商業の民であり、彼らの港はまさに[世界]最大規模の港の1つであって、私は実際にそこでクルクーラ船などを含む大型の戦艦100隻ほどを目撃し、小型船に至っては余りに多く数えきれぬほどであった。この地区にある市場は繁盛しているが、汚物に覆い尽くされており、しかも不潔な汚物の小川(海の入江)が市場のところを横切って流れる。彼らの教会もまた、気分が悪いほど不潔である」とある(『大旅行記』4、p.70)。

なお、「戦艦」という訳語は、「アジュファーン(ajfan):一般には商船や運搬船を含む〈船〉の総称であるが、軍船と補給船を含む戦艦、艦隊のこと」とあり(『大旅行記』3、p.248)、せいぜい艦船といったところである。

▼イスラーム教徒のインドへの浸透▼

「その第1は、アラブやトルコ系・アフガーン系民族から成る軍事集団による侵入・征服、およびその結果としての、いわゆるイスラム教徒による王権支配の成立である。この場合、時期的・地域的に、ほぼ2つのケースに分かれる。その第1のケースは、8世紀の初め、アラブ軍隊のインダス川の下流域への侵入によるもので、第2のケースは10世紀後半以降に見られた、北西インドへのトルコ系民族の侵攻である。そして、デリーを中心とするイスラム政権、いわゆるデリー・サルタナ諸王朝の成立は、ガズナおよびグール(ゴール)両朝の度重なる侵入の結果として成立したものである。

インドにおけるイスラムの浸透の第2は、インドの西海岸の港町や漁村へやって来たアラブ系・ペルシャ系の船乗りや海上商人たちの滞留の結果であり、彼らの居留地を中心として、小規模なイスラム教徒のコミュニティーがつくられた。グジャラート地方、マラバール海岸やベンガル地方はインド洋交易の重要な拠点であって、商業・交易活動のためにやって来た様々な人々が一時的に居留し、内陸部の権力者とも経済面での利害関係を持っていた。

その第3はイスラムの宗教者、特にスーフィーの活動とスーフィー的環境の影響である。12・13世紀以後、スーフィズムが特定の聖者とその弟子たちによる教団組織(クリーカ)をつくって活動を開始するようになると、インドの都市やその周辺の地にはハーンカー、リバート、ザーウィヤなどと呼ばれる修道場・庵・聖廟が設けられ、彼らの修道活動がインド人民衆のイスラム改宗にも大きな影響を及ぼした」とされる(以上、『大旅行記』5、p.405-6)。

▼インドで活躍するイラン系の海上交易人▼

イブン・バットゥータはスルタン=ムハンマドの寛大さと残忍を説明するなかで、カーザルーン(イランのファールス地方の町)出身の商人シハーブ・ウッディーンを取り上げている。彼は同郷の、〈商人王(商人たちの王)〉(マリク・アットッジャール)の称号を持つ、バルウィーズの友人であった。

彼らは首都に向かうが、異教徒に襲われる。シハーブ・ウッディーンは、帰国するよう命じられるが、あくまで拝謁と献納を請う。それをいたく愛でて、スルタンは10万タンカの金塊(100万ディナール相当)を大盤振る舞いし、「その金で思う存分に、インドの商品を購入させた。また、他ならぬ彼の[帰国]準備が完了するまでの期間、一般の人には誰1人として何も買わせないようにした。さらに、彼のために航海に必要な道具類と、船乗りたちの給与および旅の食糧を整えた船3隻を用意させた。

そこで、シハーブ・ウッディーンは旅立ち、ホルムズ島で下船した後、その地に豪邸を建てた。後日……私は再び彼と巡り会ったが……すべての財産を使い果たし……施しを求めていた。かくなる結末が、まさにこのインドの[地で蓄えた]財産の行く末なのである」と富のはかなさを嘆いている(『大旅行記』5、p.75)。

〈商人王という称号〉は、14世紀のエジプト・マムルーク朝やデリー・サルタナ諸王朝では「外国貿易を行う商人頭、商人代表、大商人のことで、特に国家からハーンに次ぐ高位の称号であるマリク(王)を授かった人物を指している。商人王は、国家の委託資本によって外国から必要な商品(奴隷、鉄、馬など)を買い付けたり、他の国家との外交的折衝を行った。また時には、商人仲間の間に起こった諸問題の処理・仲裁を担った代表者、保護者でもあった。

商人王は、港や海上における監督、海外居留地での行政的役割を担うマルズバーンやシャー・バンダル、そしてアッパース朝時代のワキール・アットッジャール、すなわち〈商人たちの代理人〉などと共通の役割を果たしたが、次第に国家から任命された1つの役職に変わって行き、イランのサファヴィー朝および初期のカージャール朝時代になると、都市および地方の金融と商業を司る官職名の1つとなった」と注釈されている(『大旅行記』5、p.148)。

さらに、イブン・バットゥータは、イブン・アルカウラミーという商人を取り上げている。彼はキンバーヤを拠点にインド洋貿易で活躍した大商人で、「トルコの地から豪華な贈り物を持って、スルタンのもとに来たことがあり、その贈り物の中には、マムルーク奴隷、ラクダ、商品類、武器や衣服が含まれていた。そうした彼の行為に感動したスルタンは、彼に12ラック[120万ディナール、引用者補足]を賜った……そのうえ、スルタンは彼をキンバーヤの町の知事に任じた。なお、その町はそれまで宰相の副官のムクビル王の監督の下にあった。その町に着いた彼は、何艘もの船をムライバール(マラバール)地方、スィーラーン島などに派遣したので、高価な商品や贈り物がそうした船によって彼のもとに送られ、その結果、彼の資産は莫大なものになった。

そして丁度、その方面の収益金を首都[のデリー]に送る時期になった時、ムクビル王はイブン・アルカウラミーのところに使者を送って、慣例に従い、その方面の贈呈品と併せて、イブン・アルカウラミーが所有している[海外からの]贈り物や、[貿易によって儲けた]金品を[首都に]送るように命じた。しかし、イブン・アルカウラミーは……拒否した……[そこで、彼らは力の対決となり、]両軍は、キンバーヤの郊外で交戦し、その結果、イブン・アルカウラミーは敗走し……[同じようにインド洋貿易で活躍する]大商人たちの1人のナーフーダ(船舶経営者)【注4】のイリヤースの屋敷内に隠れた」という(『大旅行記』5、p.246-7)。

なお、このようにインドで居留・活躍するイラン系の海上交易人は、インド、イエメン、エジプト間の海運と貿易活動によって巨万の富を築いた商人グループであるカーリミー商人であるか、それと連携している商人と見られている。

▼キンバーヤからインド西海岸を南下する▼

れら港のうちカーリクートとカウラムは、彼のいう世界5大港のなかに入っている。なお、カーリクートにおいてジャンクに転船して、中国に渡航する予定であったが、後述するように、そこで海難事故に遭ったため、再びヒナウルに戻るなどしている。

このインド西海岸沿いは海のシルクロードの東西の出会いの場であった。その位置づけについて家島彦一氏は次のようにまとめている。「13・14世紀、アラビア海・西インド洋海域を巡る人の移動、ものや情報の交流関係が緊密化するなかで、インド西海岸には多くの交易港が成立し、アラブ系・イラン系の船乗り・商人、イスラムの学識者たち(ウラマー)や旅の修行者たちが賑やかに集まり、商人王あるいはシャー・バンダル(港の王)【注5】と呼ばれる港の統治者が多重・多層の港市社会を司っていた。また、町にはモスク、高等学院、ザーウィヤ、ハーンなど、イスラム教・文化の各種の公共施設が建設された。

特に、カーリクート、カウラム、ヒーリー、ファンダライナーなどのマラバール(ムライバール)海岸の諸港は、南中国の泉州や広州から来航した中国ジャンクが頻繁に出入りする交易港として繁昌を極めていた。

ジャンクは、中国および東南アジア産の陶磁器、銅銭、高級絹織物、香辛料・薬物・染料類などを舶載し、一方、アラビア海を渡ってきたアラブ系・イラン系・インド系のダウ船は、東アフリカ産の動物歯牙(特に象牙、犀角)、皮革、金、鼈甲、南アラビア産の乳香、竜涎香、ペルシャ湾岸地域の真珠、馬、毛織物類を、またインド内陸とその周辺のスリランカやマルディヴ群島からの土産品(特に藍染料、綿織物、香辛料、木材、白檀、子安貝、宝石など)などをもたらし、こうした東西の代表的な国際商品がインド西海岸の諸港に集められ、盛んに交換取引きされていた。

従って、イブン・バットゥータが通過した当時のインド西海岸の諸港は、東のインド洋海域世界(ベンガル湾と南シナ海を含む海域世界)と西のインド洋海域世界(アラビア海、ペルシャ湾、紅海、西インド洋を含む海域世界)とを結び付けるインド洋海域世界全体の交易接点として機能していたのである」(『大旅行記』6、p.144)

▼トゥグルク朝支配の及ばないマラバール海岸▼

彼らが出帆したキンバーヤは、すでにみた大商人を生み出した港で、現在のキャンベイの町を指している。また、マヒー・サーガル川の河口近くにあり、潮の干満の激しい港であった。当時、グジャラート地方最大の交易港で、良質の木綿布と藍染料の輸出港として有名であった。トゥグルク朝時代、デリーとインド洋周辺地域との外交・通商関係は、すべてこのキンバーヤを経由して行われたとされる。

このマラバール海岸は、トゥグルク朝の支配が及んでいない地域が多く、ヒンドゥー教徒の支配者たちも多くいた。なかには5万人の軍隊を抱える者もいた。イブン・バットゥータはファーカヌールの君主について、彼は「異教徒で……30艘ほどの戦艦を所有する。なお、その戦艦の司令官は……イスラム教徒で……海賊行為を働き、商人たちを襲う悪党仲間の1人である。われわれがファーカヌールに入港すると、早速、町の君主は自分の息子を使者として、われわれのもとに遣わしていた。そこで、息子は人質として[われわれの]船に留め置かれた。われわれが君主のもとを訪れると、彼は3[日間]にわたって、われわれを最大限にもてなした。その理由は、[1つには]インドの[トゥグルク朝の]スルタン[=ムハンマド]に対する崇敬の念のためであり、また[スルタンの遣わされた使節に対する]彼の責務を果たすためであり、さらにはわれわれの船の乗員たちと商売を行うことで儲けようとする魂胆があったためである。

そこでの彼らの慣行の1つとして、町を通過する船はすべて必ずその町に入港し、町の支配者に贈り物を差し出さなければならない。その贈り物のことを、彼らは〈港の権限(ハック・アルバンダル)〉と呼び、それを行わない人がいると、彼らの船を幾艘も繰り出して追跡し、強制的にその人を港に入れて、追徴金を課し、彼らが望む間ずっと、その人が[再び]旅立てないようにしてしまう」という(『大旅行記』6、p.119)。港の支配者が「人質」を出すのは、上陸中の商人や乗組員に対する〈身代わり保障〉だとされる。〈港の権限〉は、「〈港の倉庫保管料として徴収される税〉、〈港湾諸税〉の意味。入港した外国船には、商品別に課せられる関税、港の倉庫税、市場における取引税などの他に、港の支配者が一定価格で買取る先買権、贈与としての贈り物などが課せられた。ここでのバンダルはペルシャ語の〈港〉の意味と解釈すべきであって、港の支配者が到着した船・乗組員・積荷などの安全保障のために受け取る慣例の贈り物であって、ハックとは〈慣習化された贈与行為〉および〈義務行為〉のこと」であると、注釈されている(以上、『大旅行記』6、p.168)。

カーリクートはイブン・バットゥータがシナの船に転船としたところである。「ムライバール地方にある大港市(バンダル)の1つで、シナ、ジャーワ[スマトラのこと]、スィーラーンとマハル[マルディフ諸島のマレ島]の人々、イエメンとファールス[南イラン・ペルシア沿岸]の人々がそこを目指し、町には遠方の各地から来た商人たちが集まるので、その寄港地は世界の中でも最大の寄港地の1つである。

その町の君主は〈サーミリー〉の名で知られた異教徒で、高齢者であるが、顎髭を剃っており、それはちょうど、かつて私が見たルーム(ギリシャ)人の集団が行っているのと似ている……その町にいる商人たちの長はバフライン[アラビア半島東部ペルシア湾沿い]の住民、シャー・バンダルのイブラーヒームである……

名だたる莫大な資産家、ナーフーダのミスカールが住むのは、他ならぬこの町である。彼は、インド、シナ、イエメンやファールスと交易を行うための多数の船を所有している。

われわれがこの町に到着すると、早速……幾つもの鐘鼓、大喇叭、小喇叭や旗幡を船に乗せて現れたので、われわれはその地方で、私が未だかつて見たこともないほど盛大な歓迎のうちに港入りした」(『大旅行記』6、p.127-8)。

この〈サーミリー〉は、「カーリクートの町とその周辺を支配するヒンドゥー系支配者の称号。……イスラム商人やパールスィー教徒たちを寛大に扱い、また中国ジュンクの来航を積極的に進めることで海外との交易を盛んにし、マラバール地方の諸港に支配権を拡大した」という(『大旅行記』6、p.179)。

【注1】

家島彦一氏は、船長の用語について、いくつかの注釈を加えている。

(1) ルッバーン(rubban)の語源は、おそらくペルシャ語のラフ(rah)、バーン(ban)の合成語、〈道の支配者〉、〈道の主〉の意……航海中のすべての権限を委託された船長であり、同時に船舶経営の責任を持った人物、船と運命を共にする責任者であった(『大旅行記』3、p.199)。

(2) また、ムアッリム(mu‘allim)は船長を意味し、海の深いところや浅いところを知り、天測学についても精通していなければならない(『大旅行記』6、p.147)。アブー・アルファドルによると、「大型船には12の階級があり、その第1はナーフダー、船主のこと。第2はムアッリム、船長のこと。海の深さと浅瀬に習熟し、天文学を知らなければならない。第3はタンディール、つまりハラースィーたちの長、水夫頭のこと。船乗りの言葉で、水夫はハラースィー、ハールワス」とある(『大旅行記』6、p.440)。

(3) ジュンクの船長(sahib al-junk):サーヒブは、〈船長〉と同時に〈船主(sahib al-markab)〉を意味した。船の航海と経営の統率者をナーフーダ(nakhuda、nakhuda)と呼び、これは『通制条格』に言う〈舶商〉のこと。また、船団を統率する者をワキール・アルマラーキブ(wakil al-markakib)、〈ナーフーダたちのワキール(wakil al-nawakhidha)〉、あるいは〈船団の長(sahib al-markakib)〉と呼び、これは中国ジャンクの〈綱首〉に当たると思われる。ここでのサーヒブ・アルジュンクは、船主であると同時に、ナーフーダを指したと思われる(『通制条格』巻18、p.284-92)(『大旅行記』7、p.76)。

【注2】

外来商人と地元の定住商人とが相互に〈客人と主人の関係〉を結ぶ商業形態は、前近代のイスラム世界の周縁部各地で広く見られた。つまり、客人(外来商人)の滞在中、主人(地元商人、船宿)は客人の滞在に必要な宿舎、食事、倉庫の世話、持参した商品の保管・売却と現地商品の購入などの一切の仕事を請け負い、客人は現地社会とは全く接触しない形態である。これは、無言貿易と本格的な商取引との中間に位置する商業形態と言えるもので、仲介商人としての主人は現地語と外来商人の言葉を解し、現地に拠点を持ち、市場のことにも精通して有利に商売を行う。一方、外来商人としての客人は馴染みの無い異境の地でも、安全に滞在し、仲介による商売を行うことが出来た。九州の平戸と長崎の出島におけるポルトガル人やオランダ人との交易の形態もまた、これと類似する〈客人と主人関係〉によって成立していたと考えられる(『大旅行記』3、p.216)。

【注3】

船の代理人(wakil al-markab):ワキールは〈保護者〉、〈代理人〉、〈代理執行者〉、〈集団の代表〉の意味。船の代理人とは、ナーフーダと同じく、船主から船舶経営の全権を委託された実務責任者、船舶経営者。恐らく、各船の船舶経営者をナーフーダ、船団を代表する人物をワキールと呼んだのであろう。すなわち、〈ナーフーダたちの総代理人〉、〈船団長〉を指したと考えられる(『大旅行記』6、p.185)。

【注4】

ナーフーダ(nakhuda)、ナーフーザ(nakhudha)、もしくはナーフザー(nakhudha)は、ペルシャ語のナーもしくはナーウとフダー合成語で、特に〈水の主)、〈船の主人〉に由来する言葉。ナーフーダは、現在の〈船長)ではなく、船主、船長、船舶経営者、商人などを兼ねた、船の運営に関わるすべての責任者であって、有能な船員を集めたり、委託商品の販売、航路や市場の決定、嵐や遭難に伴う投荷、座礁・転覆などの損害についても全責任を負った(『大旅行記』5、p.294)。

【注5】

シャー・バンダル(shah bandar):ペルシャ語て〈湾の王(シャー)〉、〈港湾の統治者〉の意味。シャー・バンダルの名称が登場する以前においては、マルズバーン、ハルマ、シャイフ・アットッジャールなどと呼ばれた。13・14世紀におけるシャー・バンダルは、信望のある富裕商人たちのなかから選ばれた商人代表、外国商人の長のことで、インドにおける〈商人たちの王〉、中国の〈蕃長〉と同意であると思われる。シャー・バンダルは、時には地元の統治者や住民と外来商人たちとの間に起こる商業取引き上の紛争、税の徴収、刑法上の事件などの諸問題を解決する役割を果たすこともあった。

15世紀のマラカ王国では、シャー・バンダルは国家の貿易業務を司る皇帝議会の役人、各地から集まる外国商人たちの代表者、市場監督官(ムフタスィブ)、港における税務長などの意味に用いられた。ポルトガル史料には、シャバンダル(xahbandar)とある。

なお、オスマン朝下のカイロ、ダマスカス、メッカやイスタンブルなどの諸都市におけるシャー・バンダルは国家によって任命を受けた〈商人たちの監督官〉、また同時にコーヒー、香辛料や織物などの国際商品を取り扱う富裕商人たちの代表であり、信望と名誉を備えた地位にあった(『大旅行記』6、p.180)。

[ヒジュラ暦]750(1349)年に、私はマグリブ地方に帰る道すがら、再びこの灯台を訪れた時、すでにその内部に入ることも、入口に登ることも出来ないほど、完全に崩壊していることを知った」(『大旅行記』1、p.51-2)。

この灯台は古代の七不思議の1つとされ、前3世紀プトレマイオス朝が建設したもので、1303年の大地震によって倒壊したことになっている。したがって、イブン・バットゥータが見たのは、その残骸といえる。それとともに、「この町の驚異の1つ」として、「帆柱の円柱」が紹介されている。その柱はポンペイの柱あるいはディオクレティアヌスの柱といわれ、イスラーム教徒が破壊したプトレマイオス朝の図書館の柱であった。また、その柱は、現在、スフィンクスと並んで残っているが、当時もそうであったかにみえる。これらの観察記事はいずれも引用である。

▼古代フェニキア都市スールの町▼

アレクサンドリアにおいて、イブン・バットゥータは長旅になると予見する不思議な聖者と出会った後、ナイル川を上る。砂漠と紅海を横断してメッカに向かおうとするが、遊牧民の反乱があり、ジッダに向かう船はすべて破壊されていた。そのため引き返して、陸路、パレスティナ海岸を北上して、ダマスカスに向かった。その間、東地中海の古代都市を巡ることとなるが、スールの町の記事が注目される。

現代レバノンのスールは、いうまでもなく古代フェニキアにおいて、もっとも栄えたテュロス(ティール)である。またカルタゴの母市でもある。このテュロスは、前4世紀アレクサンドロスに攻略されて崩壊し、ローマが町を再建する。その後、7世紀イスラーム圏となるが、11世紀には十字軍国家が築かれる。13世紀末マムルーク朝によって解放される。その約20数年後に、イブン・バットゥータが訪れたことになる。しかし、この記事もイブン・ジュパイルからの引用である。

「そのスールの町こそ、守りの堅固さと近付き難いことにかけては、諺にも喩えられたほど[の要害の地]である。つまり海がその町の周囲三面を取り囲んで、2つの城門があり、その1つの城門は陸地のために、もうlつの城門は海のためにあるからである。

しかも陸地から接近できる町の城門には、4つの胸牆[土などを胸の高さに積み上げた壁]があり、それぞれにその城門を守る幾つもの防御柵が備えられている。また海に向かった城門については、2つの巨大な塔に挟まれている。世界中に、その建築ほど驚嘆し、しかも奇異なるものは他に無い。つまり、海が町の3つの側面を取り囲み、第4の側面には城壁があって、船はその城壁の下を通ってなかに入り、そこに錨を下ろすようになっているからである。

昔は、この2つの塔の間に、障害物として鉄の鎖があった[張り巡らされていた]ために、それが[海底深く]引き下ろされない限り、そのところに人が[船で]出入りすることは絶対に出来なかった。また、そこは数人の守備兵と検閲官たちの監視下に置かれていて、彼らの了解を得なければ、誰も出たり入ったり出来ないようになっていた」(『大旅行記』1、p.197-8)。

▼ソコトラ島の海賊とその作法▼

ダマスカスからシリア巡礼道をたどって、出発後約1年4か月かかってメディナを経て、1326年10月メッカに到着する。その後、3年間メッカの寄留者となり、紅海沿岸や東アフリカを訪れる。メッカ詣は4回に及ぶ。

このメッカの章には、インド・デリー王朝のトゥグルク朝に仕えていたとみられるシャイフ・サイードが、ソマリアのガルダフィ岬に浮かぶソコトラ島の海賊に襲われたときの挿話が入れられている。なお、この島はインド洋を横断する船舶の寄港地であり、また蘆薈(アロエ)、麒麟竭、乳香、龍涎香などの特産地でもある。

「シャイフ・サイードは、ワシュルと一緒に旅に出ると、2人の持っていたすべての資金で[必要な]商品の数々を買い入れた。しかし、2人がソコトラ(スクトラ)島に達した時、多数の船団を率いたインド海賊が2人を襲った。そこで人々(船の乗組員たち)は、海賊たちと激しい戦闘を交え、両者ともにかなりの数の死者が出た。

ワシュルは、かつて弓師であったので、敵の一団を殺したが、結局、その盗賊たちは彼らに勝利して、ワシュルにも槍の一撃を加えたので、その後[それが原因で〕ワシュルは死んだ。盗賊たちは、彼らのすべての所有物を奪ったが、船の航海用の装備と食料については、その船と一緒にそのまま残した。そこで、彼らはアデンに着き、ワシュルは[実際には]その地で亡くなった。

これらの盗賊たちの慣行として、以下のことがある。彼らは、戦闘の時以外に、決して誰1人として相手を殺したり、溺れさせることはせず、ただ金を奪うことだけが目的であるために、[金を取った後は]相手の船を望むところに行かせてやるのが常である」(『大旅行記』2、p.143)。

サイードらは、身ぐるみ剥がされたにもかかわらず、インド王から託された贈り物を、スルタンに手渡している。なお、マルコ・ポーロもソコトラ島を取り上げているが、それはキリスト教徒が仕切る海賊泥棒市についてである。マルコ・ポーロの記事については、Webページ【「マルコ・ポーロの東方見聞録」を読む】を参照されたい。

▼イスラーム教徒の海上信仰(1)▼

1326年11月、メッカに別れを告げ、イブン・バットゥータはアラビア半島を縦断して、2003年以 来のアメリカのイラク侵略戦争でよく知られるようになった、シーア派聖地ナジャフに詣でる。その後、バスラに行って少し船に乗ってイランに入り、イスファハーン、シーラーズを回り、再びイラクに入って北上して、バクダード、そして近隣に古代アッシリア王国の首都ニネベ遺跡のあるマウスィル(モスル)まで行き、同じ道をたどってメッカに戻っている。

バスラは、古代から現代に至るまで、ペルシア湾奥の最大の港である。イブン・バットゥータは、その町について「[今なお]バスラの町は、イラクの重要な都市の1つ、世界の隅々までもその名声が広く知れわたり、その都市空間の広さ、その風雅さを誇る広場、そして数々の果樹園と選り優りの果物類がある。神により分かち与えられたるこの場所こそは、まさに[コーランに言うように]「2つの海、塩辛い水と真水の出会いの場」である」などという(『大旅行記』2、p.283)。また、その対岸にあったもう1つの港ウッブラについて、「かつてはインドや[ペルシア湾]ファールスの商人たちがいつも目指して集まる大都市であったが、荒廃して、今では村となり、昔日の壮麗さを偲ばせる幾つもの城塞やその他の遺跡がある」としている(『大旅行記』2、p.290)。

シーラーズの西方にカーザルーンという町がある。そこはシャイフ=アブー・イスハーク(963-1033)という、スーフィー教団の創始者の故郷である。彼は、インドやシナの人々の間で高い尊崇を受けている人物である。シナの海を航海する人たちには、次のような慣行がある。イスラーム教徒の媽祖信仰である。

「つまり、逆風に遭ったり、盗賊(海賊)に襲われる危険に遭遇した時に、彼らはアブー・イスハークに(「これこれの金額をお払いしますので、どうぞお助け下さい」と言って)願を掛け、そして彼ら各自は願いごと(願掛けの額)を彼の名のもとに書き記す。そして、実際に無事に[目的の]場所に上陸することが出来た時に、ザーウィヤ(修行所)に奉仕する人たちが[願いごとを掛けた人の]船に乗り込んで、その祈願の書付を取って調べ、それぞれの祈願者から願掛け[の額]を徴収する。

シナ、もしくはインドから航海して来る船は、どの船も必ずや、[この聖者にすがって願掛けを行い、その願掛けの額が]数千ディーナールにも達し、その場合、ザーウィヤの奉仕者から[派遣]の代理人(修行者)たちが来て、それを受け取る」とされる(『大旅行記』2、p.347)。

シャイフ=アブー・イスハークの派に所属するザーウィヤがインドのキンバーヤ[キャンベイ湾最奥、カンバート、カンバト、カンベイとも呼ばれる]やクーラム、カーリクート、そしてザイトゥーン(泉州)などにあったという。

▼縫合船ダウで、紅海・東アフリカに出る▼

1330年9/10月、メッカに2年ほど滞在した後、そこを離れてイエメンに向かう。メッカの外港ジェッダから、「ジャルバ」という平底の縫合船ダウに乗って、紅海に出る。イブン・バットゥータにとって、この航海が初めての本格的な外洋航海となった。その船はエチオピア人の持ち船で、イエメン人の一団が食料や商品を積み込んでいた。2日後、逆風、高波に襲ってきたので、アフリカ側に吹き寄せられる。

再び、「イエメンの地に進もうとして、サワーキン島から船に乗った。この海は岩礁が多いので、夜間には航海出来ずに、ただ日の出から日没までの間だけ航行し、[日没後は]船を[入江に]泊めて、上陸する。そして朝になると、また船に乗るのである。彼ら(船乗りたち)は船長のことを〈ルッバーン〉【注1】と呼び、つねに船の舳先に立って、操舵長に岩礁のあるところを指示する。なお、彼らは、他でもない岩礁のことを〈ナバート(草)〉と呼ぶ」(『大旅行記』3、p.120)。

ハリーからハリーのスルタンの船に乗ってさらに紅海を南下して、アブワーブ(現在のホデイダ)に上陸、ラスール朝の首都ザビードに入り、陸路アデンに向かう。

そのアデンは「酷い暑さのところで……インド人たちの港であって、キンバーヤト(キンバーヤ)、ターナ[ボンベイ近郊、グジャラート地方の主要港、馬の集散港]、カウラム、カーリクート、ファンダラーヤナ、シャーリヤート、マンジャルール、ファーカヌール、ヒナウル、スィンダーブール[現在のゴア]などから大型船がそこにやって来る。インド商人たちは、エジプト商人たちと同様にそこの居留民である。アデンの住民[の職業]は、商人たち、荷担ぎ人たち、あるいは魚を捕る漁師たちのいずれかである。彼らのなかには非常に富裕な商人たちがいて、時には彼らの所有している財産があまりに多いので、他人と共同契約することなく、単独で積荷を占有する大船を持っている商人もいる。そうした点で、商人たちは互いに自負心が強く、しかも倣慢である」と述べられている(『大旅行記』3、p.133-4)。

家島彦一氏によれば、イブン・バットゥータはアデンからモンスーンを利用してインドに渡ろうとしたが、その季節が終わっていたため、東アフリカ海岸を南下したとみている。アデンから4日間で東アフリカ海岸、紅海入口のザイラゥ、続けて15夜でマクダシャウ(ムガディッシュ)に着く。このマクダシャウにおける外来商人と地元商人とが結ぶ〈客人主人関係〉【注2】について説 明が行われている。なお、これについては、Webページ【2・2・2 インド洋の交易都市とイスラーム交易民】において、「親友関係」として紹介している。

「[外国の]船がこの港に着くと、小型の艀舟であるスンブークが数艘、その船に近づく。各々 のスンブークにはその町の若者たちの一団が乗り込み……船に乗った商人たちの1人にその皿を差し出して、『この御方は、私のお客様だ』と言い……この地をたびたび訪れる馴染みの人(商人)は別として、船に乗っていた商人たちは必ずこうした若者たちの接待する家に客として滞在することになる。そうして一度、そこの家の人と知り合いになれば、その商人は好きなだけそこに滞在することが出来る。商人が接待された家に滞在している時、客をもてなす側の家の主人はその商人の持参したもの(商品)を売りさばいたり、また彼のために[望むものを]仕入れたりする。もし[町の]誰かが相場よりも安い値段でその商人から物を買うとか、接待側の家の主人が居ない間に、[密かに]別の商人が客人に物を売るようなことがあれば、彼らにとって、そうした取引は不正行為であると見倣された」(『大旅行記』3、p.138)。

それは私的な交易関係であって、公的には次のような手続きが行われた。「[外国の]船が着くと、スルタン所属の1艘のスンブークがその船に横付けされて、何処から来た船か、その船主は誰か、ルッバーン―つまり船長のこと―は誰か、積荷は何か、その船に乗って来た商人たちやそれ以外の者たちは誰か等々について訊問する」という(『大旅行記』3、p.139)。

| その後、マンバサー(モンバサ)島を経て、クルワー(キルワ)まで航海することとなる。このクルワーから、1331年3/4月、南西モンスーンに乗って一挙に北上して、南アラビアのザファーリ(ズファール)まで航海する。そこはイエメンのはずれにあって、インド航路の最寄り港である。彼は中国からの帰国の際、カーリクートから28夜で(?!)、再びここに到着している。 ザファーリ港における外国船の扱いは、「インド地方あるいはそれ以外の地方から船が着くと、そこのスルタンの奴隷たちが海岸に出てスンブークに乗り、その船に上がる。その際に、彼ら奴隷たちは船主あるいはその代理人(ワキール)【注3】のために、さらに船長であるルッバーンと船舶書記のカッラーニーのため |

|

| 宮殿跡やモスク跡が残る |

▼イスラーム教徒の海上信仰(2)▼

そこから、マスィーラ島人が持つ小船に、インド人巡礼者やオマーン人商人たちと同乗して、オマーンに向け南アラビア海岸を航海する。「その船で航海中の日々の私の食事は、ナツメ椰子の実と魚であった。[船の]人たちは、朝に夕にペルシャ語で〈シール・マーヒー〉と呼ばれる魚を捕った[鱗の白い美味な魚]……彼らは、その魚を切り身にして焼き、船に乗っている人たちの各自にそれを一切れずつ分配する。たとえ船主であっても、それ以外の人であっても、その大きさは均等である。彼らは、その魚をナツメ椰子の実と一緒に食べる。私にはザファーリから特別に用意して持参してきたパンとビスケットがあったが、その2つが無くなってからは、彼ら皆と同じようにその魚を食べた」という(『大旅行記』3、p.166)。

これについて、家島彦一氏は「船の上では、社会的・経済的な身分の上下はなく、すべての乗員と船客は平等に同じ釜の飯を食べることが、海の慣習であった」と注釈する(『大旅行記』3、p.236)。大いに注目すべきことであるかに見える。

彼らは、「海上で犠牲祭を祝ったが、その日の夜明け過ぎになると、強風のために海が大時化になり、そのまま日の出の時刻までずっと続いて、船はまさに沈没寸前の状態になった」が助かっている。それは、ヒズル(ヒドル)というインド人がただものの巡礼者ではなかったからである。

「彼はコーランを暗唱し、文筆にも優れていたので、〈マウラーナー(われらが主)〉と呼ばれた。ところで、彼は海が荒れてきたのを知ると、持っていた外套を自分の頭に被り、眠った振りをしていた。神がわれわれに振りかかったこと(危難)からお救いになられた時、私が『やあ、われらが主ヒズルよ! 何を御覧になられたのですか』と彼に尋ねた。すると『嵐の時、私は眼を見開き、霊魂を奪いにくる天使たちがいつ現れるかとじっと監視していました。しかし私は、奴らの姿を見掛けませんでしたので、〈ありがたや!〉と申したのです。もし船が沈んだら、きっと奴らは霊魂を奪いに来たことでしょう。……』と答えた。ところで、ある商人所有の1艘の船がわれわれより先に進んでいたが、その船は沈没し、ただ1人だけが助かり、大変な苦労の末にやっと泳いで脱出した」とのことであったという(『大旅行記』3、p.167)。

家島彦一氏は、このヒズルは「〈緑の人〉と呼ばれて、古代アラビアの民間伝承の立役者。神の特別の恩寵を受けて、不死の水を飲んだ聖人として知られた。現在でもヒズルは船乗りや漁民たちの間で、航海の安全や豊漁をもたらす聖人として崇敬されている。ここでは、ヒズルが実在の人物として登場しており、ヒズルが乗り込んでいたことによって、船は嵐による沈没から逃れたとの不思議な話が語られている」。さらに、霊魂を奪いにくる天使について「インド洋を航行する船の船倉には、天使たちを祀る一種の祭壇が設けられ、毎日水夫たちがそこに御飯と柄杓に容れた水を供えた。これは、嵐が襲ってきた時、天使たちが人間の魂を奪いに来ることを防ぐための一種の〈船霊信仰〉である」と注釈する(『大旅行記』3、p.237)。

オマーン地方からホルムズ海峡を渡り、ホルムズ島に着く。「美しく大きな町で、町には賑やかないくつもの市場がある。そこは、インドとスィンドの[商品の集荷の]港であり、そこからインドの商品が両イラク、ファールスとホラーサーンに運ばれる」(『大旅行記』3、p.175)。

その島は新ホルムズと呼ばれ、14世紀の初め、内陸部で盗賊の被害が激しくなったとして、町が移されたところであった。1320年海上交易の敵対国であったキーシュ島を攻略した後急速に発達し、イブン・バットゥータが訪れた頃には、ペルシア湾における最大の交易都市となっていた。当時は、その支配をめぐりスルタン兄弟が相争っていた。なお、1507年には、アルプケルケの率いるポルトガル艦隊が、この新ホルムズを占拠して要塞を建設する。

その後、イブン・バットゥータは内陸を巡り、8-10世紀インド洋交易の重要な中継港であったスィーラーフ(スーラーフ)から、再びペルシア湾を渡ってクサイフ(カティーフ)に上陸して、アラビア半島を横断してメッカに戻り、ほぼ1年の旅を終える。

▼トルコから黒海西岸を巡り、コンスタンティノープルへ▼

1332年9/10月、メッカを発ってインドに行こうとするが、すでに季節をはずしており、またも陸路を取る。まず、紅海を渡り、砂漠を横断し、ナイル河を下り、再び東地中海海岸を北上する。シリアのラーズィキーヤ(ラタキヤ)まで来て乗船し、アナトリア半島に向かう。船は、ジェノヴァ人所有の大型クルクーラであった。クルクーラは、ギリシア語のケルクロスからきた言葉で、小型船もあった。ジェノヴァ人は、当時東地中海の北側の諸港、特にシリアとアナトリア半島の海岸から黒海沿岸の海域を広く勢力圏として、ヴェネツィア商人と争っていた。

「われわれは10日間、好風を受けて[アナトリア半島南岸の]海を進み、その間[同じ船に乗った]キリスト教徒たちはわれわれを丁重に扱い、われわれから船賃を取らなかった……ルーム[アナトリア半島]地方の最初の地、アラーヤー(アライヤ)の町に着いた」(『大旅行記』3、p.266)。この船賃について、家島彦一氏は「ナウルの一般的な意味は〈贈物〉、〈給与〉であるが、ここでは貨物や乗員を輸送するための〈船荷運賃〉、〈用船料〉、〈船のチャーター料〉のこと。乗客は、一定の決められた重量の荷物を持参しているので、〈船荷運賃〉として一括徴収された」と解説する(『大旅行記』3、p.347)。イブン・バットゥータは、常に数人の同行者とともに、何人かの男女奴隷たちを引き連れて旅をしていた。したがって、その荷物はかなりの量になっていたことであろう。

イブン・バットゥータが訪れた当時のアナトリア半島は、オスマン・トルコの支配がその全部に及んでおらず、多くの侯国に分かれていた。かれは半島の中央や西部を歴訪した後、その北部の黒海海岸のサヌーブ(シノプ)から船に乗って、黒海を縦断し、クルミア半島のカルシュ(現ケルチ)に上陸し、キプチャク大平原の旅をする。

家島彦一氏は、「シノプからカルシュまで乗った船の所属については明らかでない。当時、黒海の海運と貿易において、イタリアのジェノヴァとヴェネツィアの両勢力が競い合い、彼らの貿易船はトレブゾンド、ヴァルナ、カッファ、カルシュ、スルダークなどの諸港に進出していた。彼らの目指す目標は、広大なユーラシア大陸に広がるパクス・モンゴリカの世界を通ってインド、中国やインド洋世界へ商圏を広げることにあった。従って、恐らくイブン・バットゥータがこの時に利用した船もまた、ジェノヴァかヴェネツィアの船であったと考えられる」と注釈する(『大旅行記』4、p.88)。

その後、ビザンティン帝国の皇女の里帰り隊とともに、首都コンスタンティノープルに入る。1332/3年頃に訪問したビザンティン帝国の皇帝は、アンドロニコス三世(在位1328-41)であった。コンスタンティノープルは金角湾をはさんで、2つの地区に分かれるが、ガラタ地区は次のような状況であった。それは現代と変わらないところが多い。

「この区域は、イフランジュ(フランク)のキリスト教徒たちのために特別に指定されており、彼らがそこに住む。彼らは様々な集団から構成されており、そのなかにはジェノヴァ人たち、ヴェネツィア人たち、ローマ人、イフラーン(フランス)人が含まれる。彼らの統治権は、コンスタンティノープルの王(皇帝)にあるが、彼らの間から彼らが合意して選んだ者が統治者として推挙される。彼らは、そうした推挙された人物のことを〈クムス〉と呼ぶ。

彼らには、毎年、コンスタンティノープルの王に対して課せられた義務があるが、時には彼らは王に反抗することもあり、教皇(パーパ)が両者の間に入って和平の仲裁を行うまで戦闘が続く。彼らの全員が商業の民であり、彼らの港はまさに[世界]最大規模の港の1つであって、私は実際にそこでクルクーラ船などを含む大型の戦艦100隻ほどを目撃し、小型船に至っては余りに多く数えきれぬほどであった。この地区にある市場は繁盛しているが、汚物に覆い尽くされており、しかも不潔な汚物の小川(海の入江)が市場のところを横切って流れる。彼らの教会もまた、気分が悪いほど不潔である」とある(『大旅行記』4、p.70)。

なお、「戦艦」という訳語は、「アジュファーン(ajfan):一般には商船や運搬船を含む〈船〉の総称であるが、軍船と補給船を含む戦艦、艦隊のこと」とあり(『大旅行記』3、p.248)、せいぜい艦船といったところである。

▼イスラーム教徒のインドへの浸透▼

| このコンスタンティノープルから、再び来た道を戻って、キプチャク・ハーン国の首都サラー(サライ)から中央アジアに入る。ヒンドゥー・クシュを越えて、インダス河畔のスィンド地方に出る。そして河口のラーハリーまで下る。再び来た道を戻り、ムルターンを経て、1334年5月デリーに入る。その後1342年まで実に8年間、インド・デリー王朝のトゥグルク朝スルタン=ギヤース・ウッディーン・ムハンマド・シャー2世(ムハンマド・ビントゥグルク、在位1325-51)の法官として過ごすことになる。しかし、最後はスルタンから嫌疑を受ける。 荒松雄氏は、その著書『ヒンドゥー教とイスラム教』(岩波新書、p.117-20、1977)において、インドへのイスラムの波及と伝播の歴史について、次の3つの契機に分けて整理しているという。 |

|

| (イメージ) |

インドにおけるイスラムの浸透の第2は、インドの西海岸の港町や漁村へやって来たアラブ系・ペルシャ系の船乗りや海上商人たちの滞留の結果であり、彼らの居留地を中心として、小規模なイスラム教徒のコミュニティーがつくられた。グジャラート地方、マラバール海岸やベンガル地方はインド洋交易の重要な拠点であって、商業・交易活動のためにやって来た様々な人々が一時的に居留し、内陸部の権力者とも経済面での利害関係を持っていた。

その第3はイスラムの宗教者、特にスーフィーの活動とスーフィー的環境の影響である。12・13世紀以後、スーフィズムが特定の聖者とその弟子たちによる教団組織(クリーカ)をつくって活動を開始するようになると、インドの都市やその周辺の地にはハーンカー、リバート、ザーウィヤなどと呼ばれる修道場・庵・聖廟が設けられ、彼らの修道活動がインド人民衆のイスラム改宗にも大きな影響を及ぼした」とされる(以上、『大旅行記』5、p.405-6)。

▼インドで活躍するイラン系の海上交易人▼

イブン・バットゥータはスルタン=ムハンマドの寛大さと残忍を説明するなかで、カーザルーン(イランのファールス地方の町)出身の商人シハーブ・ウッディーンを取り上げている。彼は同郷の、〈商人王(商人たちの王)〉(マリク・アットッジャール)の称号を持つ、バルウィーズの友人であった。

彼らは首都に向かうが、異教徒に襲われる。シハーブ・ウッディーンは、帰国するよう命じられるが、あくまで拝謁と献納を請う。それをいたく愛でて、スルタンは10万タンカの金塊(100万ディナール相当)を大盤振る舞いし、「その金で思う存分に、インドの商品を購入させた。また、他ならぬ彼の[帰国]準備が完了するまでの期間、一般の人には誰1人として何も買わせないようにした。さらに、彼のために航海に必要な道具類と、船乗りたちの給与および旅の食糧を整えた船3隻を用意させた。

そこで、シハーブ・ウッディーンは旅立ち、ホルムズ島で下船した後、その地に豪邸を建てた。後日……私は再び彼と巡り会ったが……すべての財産を使い果たし……施しを求めていた。かくなる結末が、まさにこのインドの[地で蓄えた]財産の行く末なのである」と富のはかなさを嘆いている(『大旅行記』5、p.75)。

〈商人王という称号〉は、14世紀のエジプト・マムルーク朝やデリー・サルタナ諸王朝では「外国貿易を行う商人頭、商人代表、大商人のことで、特に国家からハーンに次ぐ高位の称号であるマリク(王)を授かった人物を指している。商人王は、国家の委託資本によって外国から必要な商品(奴隷、鉄、馬など)を買い付けたり、他の国家との外交的折衝を行った。また時には、商人仲間の間に起こった諸問題の処理・仲裁を担った代表者、保護者でもあった。

商人王は、港や海上における監督、海外居留地での行政的役割を担うマルズバーンやシャー・バンダル、そしてアッパース朝時代のワキール・アットッジャール、すなわち〈商人たちの代理人〉などと共通の役割を果たしたが、次第に国家から任命された1つの役職に変わって行き、イランのサファヴィー朝および初期のカージャール朝時代になると、都市および地方の金融と商業を司る官職名の1つとなった」と注釈されている(『大旅行記』5、p.148)。

さらに、イブン・バットゥータは、イブン・アルカウラミーという商人を取り上げている。彼はキンバーヤを拠点にインド洋貿易で活躍した大商人で、「トルコの地から豪華な贈り物を持って、スルタンのもとに来たことがあり、その贈り物の中には、マムルーク奴隷、ラクダ、商品類、武器や衣服が含まれていた。そうした彼の行為に感動したスルタンは、彼に12ラック[120万ディナール、引用者補足]を賜った……そのうえ、スルタンは彼をキンバーヤの町の知事に任じた。なお、その町はそれまで宰相の副官のムクビル王の監督の下にあった。その町に着いた彼は、何艘もの船をムライバール(マラバール)地方、スィーラーン島などに派遣したので、高価な商品や贈り物がそうした船によって彼のもとに送られ、その結果、彼の資産は莫大なものになった。

そして丁度、その方面の収益金を首都[のデリー]に送る時期になった時、ムクビル王はイブン・アルカウラミーのところに使者を送って、慣例に従い、その方面の贈呈品と併せて、イブン・アルカウラミーが所有している[海外からの]贈り物や、[貿易によって儲けた]金品を[首都に]送るように命じた。しかし、イブン・アルカウラミーは……拒否した……[そこで、彼らは力の対決となり、]両軍は、キンバーヤの郊外で交戦し、その結果、イブン・アルカウラミーは敗走し……[同じようにインド洋貿易で活躍する]大商人たちの1人のナーフーダ(船舶経営者)【注4】のイリヤースの屋敷内に隠れた」という(『大旅行記』5、p.246-7)。

なお、このようにインドで居留・活躍するイラン系の海上交易人は、インド、イエメン、エジプト間の海運と貿易活動によって巨万の富を築いた商人グループであるカーリミー商人であるか、それと連携している商人と見られている。

▼キンバーヤからインド西海岸を南下する▼

| 1342年7/8月、イブン・バットゥータはトゥグルク朝の中国元朝への答礼の使者となり、デリーを離れる。スルタン=ムハンマドがシナに使節を派遣した理由は、シナ王の使節が来朝し、カラージール山(ヒマラヤ山脈)のある地区に寺院を建立する許可を求めて来たので、それに対する返書ならびに答礼の贈り物を送り届けるためであった。当時のシナ王は、元朝最後皇帝の順帝トガン・テムル(在位1332-70)であった。これまでの研究では、元朝がトゥグルク朝に使節を派遣したという史料は、中国側では見つかっていないという(『大旅行記』6、p.51-2)。 デリーからアラビア海のキャンベイ湾に面するキンバーヤに向かう。その途中、クウィル(アリーガル)というところで異教徒の一団に襲われ、イブン・バットゥータたちは捕らえられるが、エジプトで出会った長老の門弟の聖者に助けられる。この危難の記事は、家島彦一氏によれば、前編を通じて最も生き生きとした部分だという。 イブン・バットゥータは、キンバーヤで乗船、南下する。キャンベイ湾から、サンダーブールに着き、そしてマラバール海岸のヒナウルに入る。アブー・サルール、ファーカヌール、マンジャルール、ヒーリー、ファンダライナー(パンタラーイニ・クッラム)、カーリクート、カウラム(クーラム)などの港を巡る。サンダーブールからカウラムまで、2か月の行程になっていたという。こ |

|

| 建設者の墓 1325年建設 |

このインド西海岸沿いは海のシルクロードの東西の出会いの場であった。その位置づけについて家島彦一氏は次のようにまとめている。「13・14世紀、アラビア海・西インド洋海域を巡る人の移動、ものや情報の交流関係が緊密化するなかで、インド西海岸には多くの交易港が成立し、アラブ系・イラン系の船乗り・商人、イスラムの学識者たち(ウラマー)や旅の修行者たちが賑やかに集まり、商人王あるいはシャー・バンダル(港の王)【注5】と呼ばれる港の統治者が多重・多層の港市社会を司っていた。また、町にはモスク、高等学院、ザーウィヤ、ハーンなど、イスラム教・文化の各種の公共施設が建設された。

特に、カーリクート、カウラム、ヒーリー、ファンダライナーなどのマラバール(ムライバール)海岸の諸港は、南中国の泉州や広州から来航した中国ジャンクが頻繁に出入りする交易港として繁昌を極めていた。

ジャンクは、中国および東南アジア産の陶磁器、銅銭、高級絹織物、香辛料・薬物・染料類などを舶載し、一方、アラビア海を渡ってきたアラブ系・イラン系・インド系のダウ船は、東アフリカ産の動物歯牙(特に象牙、犀角)、皮革、金、鼈甲、南アラビア産の乳香、竜涎香、ペルシャ湾岸地域の真珠、馬、毛織物類を、またインド内陸とその周辺のスリランカやマルディヴ群島からの土産品(特に藍染料、綿織物、香辛料、木材、白檀、子安貝、宝石など)などをもたらし、こうした東西の代表的な国際商品がインド西海岸の諸港に集められ、盛んに交換取引きされていた。

従って、イブン・バットゥータが通過した当時のインド西海岸の諸港は、東のインド洋海域世界(ベンガル湾と南シナ海を含む海域世界)と西のインド洋海域世界(アラビア海、ペルシャ湾、紅海、西インド洋を含む海域世界)とを結び付けるインド洋海域世界全体の交易接点として機能していたのである」(『大旅行記』6、p.144)

▼トゥグルク朝支配の及ばないマラバール海岸▼

彼らが出帆したキンバーヤは、すでにみた大商人を生み出した港で、現在のキャンベイの町を指している。また、マヒー・サーガル川の河口近くにあり、潮の干満の激しい港であった。当時、グジャラート地方最大の交易港で、良質の木綿布と藍染料の輸出港として有名であった。トゥグルク朝時代、デリーとインド洋周辺地域との外交・通商関係は、すべてこのキンバーヤを経由して行われたとされる。

このマラバール海岸は、トゥグルク朝の支配が及んでいない地域が多く、ヒンドゥー教徒の支配者たちも多くいた。なかには5万人の軍隊を抱える者もいた。イブン・バットゥータはファーカヌールの君主について、彼は「異教徒で……30艘ほどの戦艦を所有する。なお、その戦艦の司令官は……イスラム教徒で……海賊行為を働き、商人たちを襲う悪党仲間の1人である。われわれがファーカヌールに入港すると、早速、町の君主は自分の息子を使者として、われわれのもとに遣わしていた。そこで、息子は人質として[われわれの]船に留め置かれた。われわれが君主のもとを訪れると、彼は3[日間]にわたって、われわれを最大限にもてなした。その理由は、[1つには]インドの[トゥグルク朝の]スルタン[=ムハンマド]に対する崇敬の念のためであり、また[スルタンの遣わされた使節に対する]彼の責務を果たすためであり、さらにはわれわれの船の乗員たちと商売を行うことで儲けようとする魂胆があったためである。

そこでの彼らの慣行の1つとして、町を通過する船はすべて必ずその町に入港し、町の支配者に贈り物を差し出さなければならない。その贈り物のことを、彼らは〈港の権限(ハック・アルバンダル)〉と呼び、それを行わない人がいると、彼らの船を幾艘も繰り出して追跡し、強制的にその人を港に入れて、追徴金を課し、彼らが望む間ずっと、その人が[再び]旅立てないようにしてしまう」という(『大旅行記』6、p.119)。港の支配者が「人質」を出すのは、上陸中の商人や乗組員に対する〈身代わり保障〉だとされる。〈港の権限〉は、「〈港の倉庫保管料として徴収される税〉、〈港湾諸税〉の意味。入港した外国船には、商品別に課せられる関税、港の倉庫税、市場における取引税などの他に、港の支配者が一定価格で買取る先買権、贈与としての贈り物などが課せられた。ここでのバンダルはペルシャ語の〈港〉の意味と解釈すべきであって、港の支配者が到着した船・乗組員・積荷などの安全保障のために受け取る慣例の贈り物であって、ハックとは〈慣習化された贈与行為〉および〈義務行為〉のこと」であると、注釈されている(以上、『大旅行記』6、p.168)。

カーリクートはイブン・バットゥータがシナの船に転船としたところである。「ムライバール地方にある大港市(バンダル)の1つで、シナ、ジャーワ[スマトラのこと]、スィーラーンとマハル[マルディフ諸島のマレ島]の人々、イエメンとファールス[南イラン・ペルシア沿岸]の人々がそこを目指し、町には遠方の各地から来た商人たちが集まるので、その寄港地は世界の中でも最大の寄港地の1つである。

その町の君主は〈サーミリー〉の名で知られた異教徒で、高齢者であるが、顎髭を剃っており、それはちょうど、かつて私が見たルーム(ギリシャ)人の集団が行っているのと似ている……その町にいる商人たちの長はバフライン[アラビア半島東部ペルシア湾沿い]の住民、シャー・バンダルのイブラーヒームである……

名だたる莫大な資産家、ナーフーダのミスカールが住むのは、他ならぬこの町である。彼は、インド、シナ、イエメンやファールスと交易を行うための多数の船を所有している。

われわれがこの町に到着すると、早速……幾つもの鐘鼓、大喇叭、小喇叭や旗幡を船に乗せて現れたので、われわれはその地方で、私が未だかつて見たこともないほど盛大な歓迎のうちに港入りした」(『大旅行記』6、p.127-8)。

この〈サーミリー〉は、「カーリクートの町とその周辺を支配するヒンドゥー系支配者の称号。……イスラム商人やパールスィー教徒たちを寛大に扱い、また中国ジュンクの来航を積極的に進めることで海外との交易を盛んにし、マラバール地方の諸港に支配権を拡大した」という(『大旅行記』6、p.179)。

【注1】

家島彦一氏は、船長の用語について、いくつかの注釈を加えている。

(1) ルッバーン(rubban)の語源は、おそらくペルシャ語のラフ(rah)、バーン(ban)の合成語、〈道の支配者〉、〈道の主〉の意……航海中のすべての権限を委託された船長であり、同時に船舶経営の責任を持った人物、船と運命を共にする責任者であった(『大旅行記』3、p.199)。

(2) また、ムアッリム(mu‘allim)は船長を意味し、海の深いところや浅いところを知り、天測学についても精通していなければならない(『大旅行記』6、p.147)。アブー・アルファドルによると、「大型船には12の階級があり、その第1はナーフダー、船主のこと。第2はムアッリム、船長のこと。海の深さと浅瀬に習熟し、天文学を知らなければならない。第3はタンディール、つまりハラースィーたちの長、水夫頭のこと。船乗りの言葉で、水夫はハラースィー、ハールワス」とある(『大旅行記』6、p.440)。

(3) ジュンクの船長(sahib al-junk):サーヒブは、〈船長〉と同時に〈船主(sahib al-markab)〉を意味した。船の航海と経営の統率者をナーフーダ(nakhuda、nakhuda)と呼び、これは『通制条格』に言う〈舶商〉のこと。また、船団を統率する者をワキール・アルマラーキブ(wakil al-markakib)、〈ナーフーダたちのワキール(wakil al-nawakhidha)〉、あるいは〈船団の長(sahib al-markakib)〉と呼び、これは中国ジャンクの〈綱首〉に当たると思われる。ここでのサーヒブ・アルジュンクは、船主であると同時に、ナーフーダを指したと思われる(『通制条格』巻18、p.284-92)(『大旅行記』7、p.76)。

【注2】

外来商人と地元の定住商人とが相互に〈客人と主人の関係〉を結ぶ商業形態は、前近代のイスラム世界の周縁部各地で広く見られた。つまり、客人(外来商人)の滞在中、主人(地元商人、船宿)は客人の滞在に必要な宿舎、食事、倉庫の世話、持参した商品の保管・売却と現地商品の購入などの一切の仕事を請け負い、客人は現地社会とは全く接触しない形態である。これは、無言貿易と本格的な商取引との中間に位置する商業形態と言えるもので、仲介商人としての主人は現地語と外来商人の言葉を解し、現地に拠点を持ち、市場のことにも精通して有利に商売を行う。一方、外来商人としての客人は馴染みの無い異境の地でも、安全に滞在し、仲介による商売を行うことが出来た。九州の平戸と長崎の出島におけるポルトガル人やオランダ人との交易の形態もまた、これと類似する〈客人と主人関係〉によって成立していたと考えられる(『大旅行記』3、p.216)。

【注3】

船の代理人(wakil al-markab):ワキールは〈保護者〉、〈代理人〉、〈代理執行者〉、〈集団の代表〉の意味。船の代理人とは、ナーフーダと同じく、船主から船舶経営の全権を委託された実務責任者、船舶経営者。恐らく、各船の船舶経営者をナーフーダ、船団を代表する人物をワキールと呼んだのであろう。すなわち、〈ナーフーダたちの総代理人〉、〈船団長〉を指したと考えられる(『大旅行記』6、p.185)。

【注4】

ナーフーダ(nakhuda)、ナーフーザ(nakhudha)、もしくはナーフザー(nakhudha)は、ペルシャ語のナーもしくはナーウとフダー合成語で、特に〈水の主)、〈船の主人〉に由来する言葉。ナーフーダは、現在の〈船長)ではなく、船主、船長、船舶経営者、商人などを兼ねた、船の運営に関わるすべての責任者であって、有能な船員を集めたり、委託商品の販売、航路や市場の決定、嵐や遭難に伴う投荷、座礁・転覆などの損害についても全責任を負った(『大旅行記』5、p.294)。

【注5】

シャー・バンダル(shah bandar):ペルシャ語て〈湾の王(シャー)〉、〈港湾の統治者〉の意味。シャー・バンダルの名称が登場する以前においては、マルズバーン、ハルマ、シャイフ・アットッジャールなどと呼ばれた。13・14世紀におけるシャー・バンダルは、信望のある富裕商人たちのなかから選ばれた商人代表、外国商人の長のことで、インドにおける〈商人たちの王〉、中国の〈蕃長〉と同意であると思われる。シャー・バンダルは、時には地元の統治者や住民と外来商人たちとの間に起こる商業取引き上の紛争、税の徴収、刑法上の事件などの諸問題を解決する役割を果たすこともあった。

15世紀のマラカ王国では、シャー・バンダルは国家の貿易業務を司る皇帝議会の役人、各地から集まる外国商人たちの代表者、市場監督官(ムフタスィブ)、港における税務長などの意味に用いられた。ポルトガル史料には、シャバンダル(xahbandar)とある。

なお、オスマン朝下のカイロ、ダマスカス、メッカやイスタンブルなどの諸都市におけるシャー・バンダルは国家によって任命を受けた〈商人たちの監督官〉、また同時にコーヒー、香辛料や織物などの国際商品を取り扱う富裕商人たちの代表であり、信望と名誉を備えた地位にあった(『大旅行記』6、p.180)。