ホームページへ |

目次に戻る |

| |

大航海時代が始まった頃、イギリスは三流国であり、ポルトガル、スペイン、オランダの後塵

を拝していた。その国際的な地位を引き上げ、海商活動を世界に拡げるにあたって、まずは

手っ取り早く私掠船(privateer)を活動させた。その仕組みと意義、成果についてふれてみよ

う。

1 海商破壊戦と私掠船の役割

海軍の最終目的は、海上覇権の獲得にあるが、海商にかかわる任務といえば、自国船の海

商路(シーレーン)を確保・維持するため、軍艦、商船を含む敵国船を撃破、拿捕、制圧し、敵

国船から自国船を保護することにある。それをめぐる一つの重要な節目に大海戦が起きる。

海商路はおおむね決っているとはいえ、やはり広大な海のなかで帆船でもって争っているわけ

であるから、大海戦だけで決着はつかない。敵国船に対する息の長い戦争とならざるをえない

が、だからといって多数の軍艦を常時かつ広域に配置できるものでもない。そこで、商船がま

ずもって自衛するにしても、それで事足りるわけではないので、軍艦の役目を引き受けてくれる

商船がいれば、それにこしたことはない。それが私掠船である。私掠船は、特にいまだ十分な

海軍力を持つにいたっていない後進海商国が、先進海商国の海商路に食入って、自らのそれ

を開こうとする場合、また海軍力が弱化した国が従来の海商路を維持しようとする場合に決定

的な役割をはたした。前者の例が16、7世紀におけるオランダやイギリス私掠船のスペインや

ポルトガルに対する活躍、また18世紀におけるアメリカ私掠船のイギリスに対する活躍であ

り、後者の例が18世紀におけるフランス私掠船のイギリスに対する活躍である。

イギリスが、1588年スペインの無敵艦隊を撃破したが、その後1595年まで西インドに航海

したイギリス船はそのほとんどが私掠船であった。それによりスペインは衰退し始める。その

活動が激しかったため、当時のイギリス船は「海賊船」だと評価されることになった。他方、アメ

リカは独立戦争中(1775−83年)私掠船を繰り出してイギリス船に襲いかかり、それを大きく

後退させた。「1775年11月、アメリカ貿易に従事していたイギリス船600隻がロンドン河に係

船を余儀なくされ、1776年2月の1週間にロンドン税関庁に出帆を届けた船はたった7隻であ

った。1775年秋になると、アメリカの私掠船はフィラデルフィアの他、北アメリカの東海岸で艤

装を終り、1776年1月ごろから北大西洋の各地点で活動し始めた」(コース93ページ)。ま

た、「アメリカとの2回目の戦争中の1812年10月から1814年までに、800−1000隻のイ

ギリス商船がアメリカの軍艦や私掠船に拿捕されたと記録されている。その一方で、同数のア

メリカ船がイギリス船に捕まったともされている」(同96ページ)。

このような軍艦とそれを補完する私掠船の拿捕活動は、普通、海商破壊戦(commerce

raiding)と呼ばれ、19世紀末までの海上における主要な戦闘であったのである。「海商は軍艦

旗のあとに従う」といわれるが、これからいえば「海商は私掠船とともに進む」というべきであ

る。

|

| |

2 国家が奨励する私掠船

★スペイン船の拿捕★

『旅行の歴史』(1577年)の著者リチヤード・ウィルスは、「スペイン人が、コロンブスの第1

回航海以来、西インド諸島から持ち帰った果物、薬品、真珠、宝石、幾百万の金銀を憶え!」

(フェィル118ページ)といっているように、スペインの富はヨーロッパ人にとって垂涎<すいぜ

ん>の的であった。その独占に、腕をこまねいているわけがなかった。イギリス、フランス、オ

ランダなど宗教革命を行ったプロテスタント国は、カトリックの教皇境界線など無視してスペイ

ンに対して激しい経済的、政治的、宗教的な敵意をもやし、その打倒を目指した。

それら国ぐにが、まず手掛けた方法は何か。それは、公海上において暴力をもって、他国の

船舶を拿捕し、財貨を略奪し、人びとを殺傷する行為、すなわち海賊行為(piracy)であった。こ

れは何のことはない、スペインが新大陸で行った原住民に対する略奪・殺傷行為の再現にす

ぎず、しかもその横取りであった。その先発者はフランスの私掠船であって、16世紀中頃に

は、スペインの植民地貿易航路に出没し、貪欲、狂信相半する動機から、盛んに暴れまわって

いたが、それにつづいたのがイギリスであった。すでにみたように、オランダ、イギリス、フラン

ス、ドイツのプロテスタント船員は「海の乞食団」を結成して、スペイン船を襲った。

イギリスは、ヘンリー8世の治世に、海軍本部(Admiralty)と艦船局(Navy board)が設置さ

れ、海事国として格好がようやくついてきた。当時の軍艦の戦闘行為は略奪行為そのものであ

ったし、戦争の規模が大きくなれば、いつも武装している商船を徴用するとともに、私掠船

(privateer)として活躍させた。国王は、私掠特許状(Letters of Marque)を下付して、戦時に

は敵国の船舶を拿捕する権限、平時にはいままでの損害を償うため外国商船に報復する権

限をあたえた。

イギリスの私掠船は、1243年、ヘンリー3世が許可したハイパー船長のリー・ハイト号に始

まるとされる。13世紀から16世紀までは、船主や商人は敵国船の略奪にあったといっても、

その損害を裁判所で証明しないかぎり、報復またはあだ討ちの私掠許可状は与えられなかっ

た(コース83ページ)。私掠は、エリザベス1世(在位1558−1603年)時代の1580、90年

代大いに奨励され、スペインと戦争している間は、私掠あるいは報復の許可状を受けるのに、

蒙った損害を厳しく証明させられることはなかった。また、損害額以上のものを回収した現場

が見つからないかぎり、許可状の返却を求められることはなかった。航海期間6か月ごとに13

シリング4ペンスの手数料を、裁判所に支払うことになっていた。その間、少なくとも235隻の

イギリス船が私掠航海に乗り出しており、ポルトガルやスペインの海岸だけでなく、南はヴェル

デ岬諸島、西は西インド諸島やアメリカの海岸まで出掛けていた。長距離の航海に出る場合

は、3、4隻が船団を組むのが普通であった。当時のパーク型帆船は50−100トンにすぎな

かった。235隻のほとんどがロンドンの船であった(コース84ページ)。

★スペイン船の拿捕★

『旅行の歴史』(1577年)の著者リチヤード・ウィルスは、「スペイン人が、コロンブスの第1

回航海以来、西インド諸島から持ち帰った果物、薬品、真珠、宝石、幾百万の金銀を憶え!」

(フェィル118ページ)といっているように、スペインの富はヨーロッパ人にとって垂涎<すいぜ

ん>の的であった。その独占に、腕をこまねいているわけがなかった。イギリス、フランス、オ

ランダなど宗教革命を行ったプロテスタント国は、カトリックの教皇境界線など無視してスペイ

ンに対して激しい経済的、政治的、宗教的な敵意をもやし、その打倒を目指した。

それら国ぐにが、まず手掛けた方法は何か。それは、公海上において暴力をもって、他国の

船舶を拿捕し、財貨を略奪し、人びとを殺傷する行為、すなわち海賊行為(piracy)であった。こ

れは何のことはない、スペインが新大陸で行った原住民に対する略奪・殺傷行為の再現にす

ぎず、しかもその横取りであった。その先発者はフランスの私掠船であって、16世紀中頃に

は、スペインの植民地貿易航路に出没し、貪欲、狂信相半する動機から、盛んに暴れまわって

いたが、それにつづいたのがイギリスであった。すでにみたように、オランダ、イギリス、フラン

ス、ドイツのプロテスタント船員は「海の乞食団」を結成して、スペイン船を襲った。

イギリスは、ヘンリー8世の治世に、海軍本部(Admiralty)と艦船局(Navy board)が設置さ

れ、海事国として格好がようやくついてきた。当時の軍艦の戦闘行為は略奪行為そのものであ

ったし、戦争の規模が大きくなれば、いつも武装している商船を徴用するとともに、私掠船

(privateer)として活躍させた。国王は、私掠特許状(Letters of Marque)を下付して、戦時に

は敵国の船舶を拿捕する権限、平時にはいままでの損害を償うため外国商船に報復する権

限をあたえた。

イギリスの私掠船は、1243年、ヘンリー3世が許可したハイパー船長のリー・ハイト号に始

まるとされる。13世紀から16世紀までは、船主や商人は敵国船の略奪にあったといっても、

その損害を裁判所で証明しないかぎり、報復またはあだ討ちの私掠許可状は与えられなかっ

た(コース83ページ)。私掠は、エリザベス1世(在位1558−1603年)時代の1580、90年

代大いに奨励され、スペインと戦争している間は、私掠あるいは報復の許可状を受けるのに、

蒙った損害を厳しく証明させられることはなかった。また、損害額以上のものを回収した現場

が見つからないかぎり、許可状の返却を求められることはなかった。航海期間6か月ごとに13

シリング4ペンスの手数料を、裁判所に支払うことになっていた。その間、少なくとも235隻の

イギリス船が私掠航海に乗り出しており、ポルトガルやスペインの海岸だけでなく、南はヴェル

デ岬諸島、西は西インド諸島やアメリカの海岸まで出掛けていた。長距離の航海に出る場合

は、3、4隻が船団を組むのが普通であった。当時のパーク型帆船は50−100トンにすぎな

かった。235隻のほとんどがロンドンの船であった(コース84ページ)。

|

| (デ・プライ画) 南アフリカ、プレート川に上陸 |

★ドレイクの私掠航海★

私掠船長のなかでも、スペインの目をかすめて奴隷の売り込みで巨大な利益をあげ、プリマ

スの市長にもなったウィリアムス・ホーキンズ卿や、スペインの財宝船を略奪し、世界周航をは

たしたフランシス・ドレイク卿、スペインとの宥和のため犠牲となったウォルター・ローリー卿(15

54?−1618)が特に有名である。

フェイル氏は「ドレイク、ホーキンズ、カンバーランドのような人たちおよびロンドンの大商人た

ちは、ドレイクのいわゆる『天与の一滴』と同時に、国家的利益をも念頭においていたとはい

え、金銀を積んだスペイン船または東方産の絹、香料を満載したポルトガル船を押さえるチャ

ンスこそが最大の魅力であったことは言わずもがなであろう」(同163ページ)とのべている。

また、ロイド氏は「エリザベス朝は私掠の黄金時代であった。それは大規模な営利活動にな

っていた。海上で幸運をつかめるという見通しは、あらゆる階級の男たちの血をさわがせた。

その偉業のほどは、われわれの国民叙事詩であるハクルートの『主要な航海』(正確には、『イ

ングランド国民の主要な航海、貿易、発見記』、引用者注)に記録されている。略奪、貿易、愛

国心そして名誉は融合しあい、恐ろしいはどの攻撃精神をわき立たせた。廷臣や商人たち

は、信頼のおける船長が乗っている船を探そうと、競馬のある日は右往左往していた。私掠船

の乗出し費用を準備するため、シンジケートが作られたが、その長には女王をはじめ、その財

宝係や秘書がなった」(同35ページ)とのべている。

それが戦闘、略奪、探検であろうと、それが航海、貿易であろうと、スペインを打倒しようとす

る行為であるかぎり、それらは区別されることなく、愛国的で名誉ある行為とみなされ、それに

従事した人びとは賞讃され、栄光をつかんだのである。彼らは、海賊とは呼ばれず、エリザベ

ス朝の冒険者あるいは冒険商人と呼ばれた。

3 私掠業の仕組み―有力者が出資

それでは、スペインとの戦闘や私掠でどれはどの利益が上がったのであろうか。ドレイクの1

577−80年の世界周航(マゼランから約50年後で、2番目)は、一面ではスペインに対する

戦闘行為であるとともに他面では私掠行為であって、5隻のうち2隻を失ったにかかわらず、ひ

じょうに利益の上がった航海であった。彼の遠征にかけた出資者(女王はレバント特許会社へ

の出資金の利益をかけていた)は、出資金1ポンドに対して47ポンドの配当があたえられた。

女王は、彼のゴールデン・ハインド号に訪船し、彼をナイトに叙したのである。さらに、ドレイク

は1587年にサン・フェリップ号を拿捕し、10万ポンドの貨物と3万ポンドの金銀、宝石を略奪

している。それ以外の著名な例としては1592年拿捕されたマドレ・デ・ディアス号に14万ポン

ドにも及ぶコショウ、チョウジ、ニッケ(肉桂)、宝石が積まれていた。

このドレイクの例でもわかるように、私掠は国家の政策となっており、その度ごとに共同持株

会社 (joint stock company)が作られた。その出資者のほとんどが、国王、貴族、役人、商人

など、その時代の有力者であった。17世紀になると、私掠船は国家に担保を差し出させるとい

うやり方で、統制されることになった。1674年には、乗組員150人以下の船は1500ポンド、

それ以上の船は3000ポンド前納することになった。船主は担保ばかりでなく、捕獲物の一部

を政府に差し出す義務があった。18世紀になると、そのやり方は変化し、私掠報復許可状

(Letters of Marque Reprisals)という形式で、商船と同様に武装し、多数の戦闘要員を乗せた

私有軍艦として知られる船にも発給されるようになった。それらには商船船員が乗組んでお

り、海賊船ばかりでなくあらゆる敵国船を攻撃する権限が与えられるようになった(コース83−

4ページ)。

イギリスが、諸外国との抗争を繰り広げ、海上覇権を次第に握って行くにつれて、私掠船活

動は報復やあだ討ちではなく、一定の軍事戦略として確立されて行った。私掠を奨励するため

の捕獲法がスペイン継承戦争中の1708年と、オーストリア継承戦争中の1740年に出されて

いる。それは、船員の配乗、船内装備、使用する旗、中立船の取扱い、捕獲物の分配、捕虜

の身代金や処分について、政府が定めるとしていた。私掠許可状は、海軍高等裁判所(the

High Court of Admiralty)が船主の申し立てを受けて交付し、私掠船の船長が所持することに

なっていた。船長が私掠船の指揮をやめた時、それを返納しなければならなかった。船主や船

長は私掠に最善を尽くすという証文を入れさせられた。特に、船長は海上での記録や日誌を

つけ、海軍卿にその写を提出することになっていた(コース84ページ)。

4 私掠戦と捕獲賞金の配分

★私掠船の乗組員と戦闘★

私掠船船員の戦闘配置(乗組員の構成例は、後掲別表参照のこと)は、次のようになってい

た。1777年のハッチンソン船長の『船員実務指針』によれば、艦長はクオータデッキで指揮を

取り、士官候補生か徒弟に命令を伝達させていた。操舵手の1人が舵を握り、他の1人は大

砲を操作し、海兵隊長は24人のマスケット銃兵を預っていた。

メンデッキでは、主席尉宮が船首側の、次席尉官が船尾側の大砲10門をそれぞれ指揮して

いた。掌砲兵は大砲の世話役であった。帆走長付の主席士官はブレース(転桁索)の係で、掌

帆長の助手や船員を使ってヤードやセールを引かせ、また必要あるなしにかかわらず主な索

具を修理させていた。大工とその部下はポンプ類を担当するほか、砲弾で開いた穴を塞ぐこと

になっていた。10門の大砲ごとに、船員6人と弾運びの少年1人が配置されていた。掌帆長

は、船首楼の長として船員2人を部下として、ヘッドセールの操作や索具の修理を担当してい

た。3ポンド砲2門に、船員3人と弾運び1人が配置されていた。次席士官は船首で9人、三席

士官ははしけやブーム(下桁)に配置された8人のマスケット銃兵を預っていた。

メントップには、船員5人と士官候補生が小銃を持って登り、敵船の状態や動静を監視して

いた。フォアトップには船員が5人、ミズントップには船員が3人武装した上で、いつでも索具を

修理できる身構えで配置されていた。砲長助手と手伝いは少年に弾薬を手渡し、船医とその

助手はコックピットで負傷者を治療することになっていた(コース90−1ページ)。

私掠船の活動ぶりについて記録が残されている。オーストリア継承戦争中の1743年、ロン

ドンのウォカー船長は、拿捕したフランス軍艦を改造した私掠船ボスコーエン号、長さ46メート

ル、深さ15メートル、大砲30門、乗組員314人でもって、ジブラルタル海峡の入口で待ち伏

せていた。ウォカー船長は8隻のフランス護衛船団を発見した。それらは武装した商船で、攻

撃する積りで帆走しているのがわかった。片舷斉射がとれる位置につくことにした。午前2時に

なって、大きな船に接近して一斉射撃をくわえた。他の敵船は戦列を乱して、ボスコーエン号に

攻撃してきた。両舷にそれぞれ1隻が並び、他の1隻が船首を横切ろうとしていた。その最中

に、船尾から小さな船がひとしきり攻撃してきた。しかし、イギリス船の砲撃が正確であったた

め、国旗を打ち抜かれない位置まで後退してしまい、また船首を横切ろうとしていた船と前方

に走り抜けた船は、ボスコーエン号と闘っている5隻を残したまま、追い風を受けて着弾距離

から遠ざかってしまった。

ウォカーは大砲の照準を合せ、とぎれず撃つよう命じた。乗組員は、部署の回りに築かれた

防弾壁のかげから、小銃でもって敵船の甲板や索具を撃った。45分ほどたつと、大きな船の

マストや索具はすべて撃ち抜かれた上に、何発かが水線下の外板に命中し、浸水し始めた。

ボスコーエン号にも敵弾が命中したが、乗組員が直ちに必要な修理をほどこした。残った船が

しゃにむに撃ちかかってきたが、半時間もしないうちに敗れてしまった。敵船の1隻が大破し、

他の3隻も砲撃の意志がなくなり、拿捕されてしまった。敵船は戦闘で113人の船員を失った

が、ボスコーエン号は1人が死亡し、7人が負傷しただけであった。武装船8隻を相手にしただ

けに、この勝利は際立っていた。捕獲物は、ブリストルのキング通りまで持ち込まれ、ボスコー

エン号の乗組員らは歓喜と悦楽のどんちゃん騒ぎをしながら、町に繰り出したと記録されてい

る(コース88ページ)。

私掠船長のなかでも、スペインの目をかすめて奴隷の売り込みで巨大な利益をあげ、プリマ

スの市長にもなったウィリアムス・ホーキンズ卿や、スペインの財宝船を略奪し、世界周航をは

たしたフランシス・ドレイク卿、スペインとの宥和のため犠牲となったウォルター・ローリー卿(15

54?−1618)が特に有名である。

フェイル氏は「ドレイク、ホーキンズ、カンバーランドのような人たちおよびロンドンの大商人た

ちは、ドレイクのいわゆる『天与の一滴』と同時に、国家的利益をも念頭においていたとはい

え、金銀を積んだスペイン船または東方産の絹、香料を満載したポルトガル船を押さえるチャ

ンスこそが最大の魅力であったことは言わずもがなであろう」(同163ページ)とのべている。

また、ロイド氏は「エリザベス朝は私掠の黄金時代であった。それは大規模な営利活動にな

っていた。海上で幸運をつかめるという見通しは、あらゆる階級の男たちの血をさわがせた。

その偉業のほどは、われわれの国民叙事詩であるハクルートの『主要な航海』(正確には、『イ

ングランド国民の主要な航海、貿易、発見記』、引用者注)に記録されている。略奪、貿易、愛

国心そして名誉は融合しあい、恐ろしいはどの攻撃精神をわき立たせた。廷臣や商人たち

は、信頼のおける船長が乗っている船を探そうと、競馬のある日は右往左往していた。私掠船

の乗出し費用を準備するため、シンジケートが作られたが、その長には女王をはじめ、その財

宝係や秘書がなった」(同35ページ)とのべている。

それが戦闘、略奪、探検であろうと、それが航海、貿易であろうと、スペインを打倒しようとす

る行為であるかぎり、それらは区別されることなく、愛国的で名誉ある行為とみなされ、それに

従事した人びとは賞讃され、栄光をつかんだのである。彼らは、海賊とは呼ばれず、エリザベ

ス朝の冒険者あるいは冒険商人と呼ばれた。

3 私掠業の仕組み―有力者が出資

それでは、スペインとの戦闘や私掠でどれはどの利益が上がったのであろうか。ドレイクの1

577−80年の世界周航(マゼランから約50年後で、2番目)は、一面ではスペインに対する

戦闘行為であるとともに他面では私掠行為であって、5隻のうち2隻を失ったにかかわらず、ひ

じょうに利益の上がった航海であった。彼の遠征にかけた出資者(女王はレバント特許会社へ

の出資金の利益をかけていた)は、出資金1ポンドに対して47ポンドの配当があたえられた。

女王は、彼のゴールデン・ハインド号に訪船し、彼をナイトに叙したのである。さらに、ドレイク

は1587年にサン・フェリップ号を拿捕し、10万ポンドの貨物と3万ポンドの金銀、宝石を略奪

している。それ以外の著名な例としては1592年拿捕されたマドレ・デ・ディアス号に14万ポン

ドにも及ぶコショウ、チョウジ、ニッケ(肉桂)、宝石が積まれていた。

このドレイクの例でもわかるように、私掠は国家の政策となっており、その度ごとに共同持株

会社 (joint stock company)が作られた。その出資者のほとんどが、国王、貴族、役人、商人

など、その時代の有力者であった。17世紀になると、私掠船は国家に担保を差し出させるとい

うやり方で、統制されることになった。1674年には、乗組員150人以下の船は1500ポンド、

それ以上の船は3000ポンド前納することになった。船主は担保ばかりでなく、捕獲物の一部

を政府に差し出す義務があった。18世紀になると、そのやり方は変化し、私掠報復許可状

(Letters of Marque Reprisals)という形式で、商船と同様に武装し、多数の戦闘要員を乗せた

私有軍艦として知られる船にも発給されるようになった。それらには商船船員が乗組んでお

り、海賊船ばかりでなくあらゆる敵国船を攻撃する権限が与えられるようになった(コース83−

4ページ)。

イギリスが、諸外国との抗争を繰り広げ、海上覇権を次第に握って行くにつれて、私掠船活

動は報復やあだ討ちではなく、一定の軍事戦略として確立されて行った。私掠を奨励するため

の捕獲法がスペイン継承戦争中の1708年と、オーストリア継承戦争中の1740年に出されて

いる。それは、船員の配乗、船内装備、使用する旗、中立船の取扱い、捕獲物の分配、捕虜

の身代金や処分について、政府が定めるとしていた。私掠許可状は、海軍高等裁判所(the

High Court of Admiralty)が船主の申し立てを受けて交付し、私掠船の船長が所持することに

なっていた。船長が私掠船の指揮をやめた時、それを返納しなければならなかった。船主や船

長は私掠に最善を尽くすという証文を入れさせられた。特に、船長は海上での記録や日誌を

つけ、海軍卿にその写を提出することになっていた(コース84ページ)。

4 私掠戦と捕獲賞金の配分

★私掠船の乗組員と戦闘★

私掠船船員の戦闘配置(乗組員の構成例は、後掲別表参照のこと)は、次のようになってい

た。1777年のハッチンソン船長の『船員実務指針』によれば、艦長はクオータデッキで指揮を

取り、士官候補生か徒弟に命令を伝達させていた。操舵手の1人が舵を握り、他の1人は大

砲を操作し、海兵隊長は24人のマスケット銃兵を預っていた。

メンデッキでは、主席尉宮が船首側の、次席尉官が船尾側の大砲10門をそれぞれ指揮して

いた。掌砲兵は大砲の世話役であった。帆走長付の主席士官はブレース(転桁索)の係で、掌

帆長の助手や船員を使ってヤードやセールを引かせ、また必要あるなしにかかわらず主な索

具を修理させていた。大工とその部下はポンプ類を担当するほか、砲弾で開いた穴を塞ぐこと

になっていた。10門の大砲ごとに、船員6人と弾運びの少年1人が配置されていた。掌帆長

は、船首楼の長として船員2人を部下として、ヘッドセールの操作や索具の修理を担当してい

た。3ポンド砲2門に、船員3人と弾運び1人が配置されていた。次席士官は船首で9人、三席

士官ははしけやブーム(下桁)に配置された8人のマスケット銃兵を預っていた。

メントップには、船員5人と士官候補生が小銃を持って登り、敵船の状態や動静を監視して

いた。フォアトップには船員が5人、ミズントップには船員が3人武装した上で、いつでも索具を

修理できる身構えで配置されていた。砲長助手と手伝いは少年に弾薬を手渡し、船医とその

助手はコックピットで負傷者を治療することになっていた(コース90−1ページ)。

私掠船の活動ぶりについて記録が残されている。オーストリア継承戦争中の1743年、ロン

ドンのウォカー船長は、拿捕したフランス軍艦を改造した私掠船ボスコーエン号、長さ46メート

ル、深さ15メートル、大砲30門、乗組員314人でもって、ジブラルタル海峡の入口で待ち伏

せていた。ウォカー船長は8隻のフランス護衛船団を発見した。それらは武装した商船で、攻

撃する積りで帆走しているのがわかった。片舷斉射がとれる位置につくことにした。午前2時に

なって、大きな船に接近して一斉射撃をくわえた。他の敵船は戦列を乱して、ボスコーエン号に

攻撃してきた。両舷にそれぞれ1隻が並び、他の1隻が船首を横切ろうとしていた。その最中

に、船尾から小さな船がひとしきり攻撃してきた。しかし、イギリス船の砲撃が正確であったた

め、国旗を打ち抜かれない位置まで後退してしまい、また船首を横切ろうとしていた船と前方

に走り抜けた船は、ボスコーエン号と闘っている5隻を残したまま、追い風を受けて着弾距離

から遠ざかってしまった。

ウォカーは大砲の照準を合せ、とぎれず撃つよう命じた。乗組員は、部署の回りに築かれた

防弾壁のかげから、小銃でもって敵船の甲板や索具を撃った。45分ほどたつと、大きな船の

マストや索具はすべて撃ち抜かれた上に、何発かが水線下の外板に命中し、浸水し始めた。

ボスコーエン号にも敵弾が命中したが、乗組員が直ちに必要な修理をほどこした。残った船が

しゃにむに撃ちかかってきたが、半時間もしないうちに敗れてしまった。敵船の1隻が大破し、

他の3隻も砲撃の意志がなくなり、拿捕されてしまった。敵船は戦闘で113人の船員を失った

が、ボスコーエン号は1人が死亡し、7人が負傷しただけであった。武装船8隻を相手にしただ

けに、この勝利は際立っていた。捕獲物は、ブリストルのキング通りまで持ち込まれ、ボスコー

エン号の乗組員らは歓喜と悦楽のどんちゃん騒ぎをしながら、町に繰り出したと記録されてい

る(コース88ページ)。

|

| (J・A・アトキンソン画、1815年) |

★捕獲賞金の配分★

私掠でえた捕獲賞金(prize money)の配分は、15、6世紀頃は通常、まず国王が5分の1、

海軍卿が10分の1を控除し、その残りを3等分して船長(通常、船主)、出資者、乗組員が分

け合っていた。これは、私掠船の黄金時代のことであって、その後、私掠の成果が少なくなっ

たためか、国王や海軍卿の取り分はなくなる。ドレイクから約100年後のキッドの例では、ま

ず乗組員に4分の1が分配され、 その残りを船舶の購入費を含む出資額に応じて、出資者

に5分の4、キッドとその協力者に5分の1を分配する。しかし、獲物がなかった場合、キッドら

は出資者が支払った5分の4の経費を返却することになっていた。いずれにしても、船長(船

主)と乗組員との契約は、獲物なければ報酬なし(no purchase no pay)であったが、船長は少

なくとも若干の前渡金をはじめ、食料を支給せざるをえなかった。

したがって私掠船の仕組みは、別枝達夫氏がのべているように「政府にしてみれば、民間の

船長に特許状を下付するだけで、それ以外の負担もなく、かれらの力を国家の目的に利用す

るばかりでなく、この戦利品ないし獲物の一部を収めることもできる好味のあるものであった。

また、出資者(ときには国王も参加する場合もあった)は艦船その他を準備さえすれば、船長

以下の給与を支払う必要もなく、それは将来獲得すべき戦利品または獲得物の中から配当す

れば済むのである……こういう仕組みは、明らかに政府や投資家など陸にあるものに有利

で、船長以下乗組員にとっていちじるしく不都合であった」(『キャプテン・キッド』中公新書64−

5ページ、1975)。

さらに、具体的にみてみると、リバプールの私掠船エンタプライズ号の船価2250ポンドは1

6分割され、10人の船主が共有しあっていた。フランスやスペインに対する私掠許可状を受け

るのに71ポンド7シリング4ペンスかかった。船長はジェームズ・ハスラムで、乗組員は105人

であった。その構成は別表の通りである。エンタプライズ号は1779年9月に出帆したが、その

前に乗組員に別表のような賃金が2か月分前渡しされていた。その賃金総額は645ポンドで

あった。その私掠航海の捕獲物や積荷は競売に掛けられ、売上純益の4分の3が船主に、4

分の1が船長、士官、その他乗組員に支払われることになっていた。乗組員への配分は乗組

員契約にしたがって行われた(コース89ページ)。捕獲賞金の乗組員それぞれの持ち分は別

表のようになっているが、どれだけの成果を上げたかは紹介されていない。なお、先のウォカ

ー船長が、1746年4隻の私掠軍艦4隻970人を8か月指揮した時の捕獲物は22万ポンドで

あり、乗組員への配分はその50%、ただし賃金はなしであったとされているので、乗組員1人

平均約113ポンド(1か月14ポンド)となる(同89ページ)。

私掠でえた捕獲賞金(prize money)の配分は、15、6世紀頃は通常、まず国王が5分の1、

海軍卿が10分の1を控除し、その残りを3等分して船長(通常、船主)、出資者、乗組員が分

け合っていた。これは、私掠船の黄金時代のことであって、その後、私掠の成果が少なくなっ

たためか、国王や海軍卿の取り分はなくなる。ドレイクから約100年後のキッドの例では、ま

ず乗組員に4分の1が分配され、 その残りを船舶の購入費を含む出資額に応じて、出資者

に5分の4、キッドとその協力者に5分の1を分配する。しかし、獲物がなかった場合、キッドら

は出資者が支払った5分の4の経費を返却することになっていた。いずれにしても、船長(船

主)と乗組員との契約は、獲物なければ報酬なし(no purchase no pay)であったが、船長は少

なくとも若干の前渡金をはじめ、食料を支給せざるをえなかった。

したがって私掠船の仕組みは、別枝達夫氏がのべているように「政府にしてみれば、民間の

船長に特許状を下付するだけで、それ以外の負担もなく、かれらの力を国家の目的に利用す

るばかりでなく、この戦利品ないし獲物の一部を収めることもできる好味のあるものであった。

また、出資者(ときには国王も参加する場合もあった)は艦船その他を準備さえすれば、船長

以下の給与を支払う必要もなく、それは将来獲得すべき戦利品または獲得物の中から配当す

れば済むのである……こういう仕組みは、明らかに政府や投資家など陸にあるものに有利

で、船長以下乗組員にとっていちじるしく不都合であった」(『キャプテン・キッド』中公新書64−

5ページ、1975)。

さらに、具体的にみてみると、リバプールの私掠船エンタプライズ号の船価2250ポンドは1

6分割され、10人の船主が共有しあっていた。フランスやスペインに対する私掠許可状を受け

るのに71ポンド7シリング4ペンスかかった。船長はジェームズ・ハスラムで、乗組員は105人

であった。その構成は別表の通りである。エンタプライズ号は1779年9月に出帆したが、その

前に乗組員に別表のような賃金が2か月分前渡しされていた。その賃金総額は645ポンドで

あった。その私掠航海の捕獲物や積荷は競売に掛けられ、売上純益の4分の3が船主に、4

分の1が船長、士官、その他乗組員に支払われることになっていた。乗組員への配分は乗組

員契約にしたがって行われた(コース89ページ)。捕獲賞金の乗組員それぞれの持ち分は別

表のようになっているが、どれだけの成果を上げたかは紹介されていない。なお、先のウォカ

ー船長が、1746年4隻の私掠軍艦4隻970人を8か月指揮した時の捕獲物は22万ポンドで

あり、乗組員への配分はその50%、ただし賃金はなしであったとされているので、乗組員1人

平均約113ポンド(1か月14ポンド)となる(同89ページ)。

|

|

| 、本当のイギりス船員(ド.ポーりス版、1785年) |

(1635-67年) |

★軍艦の不公平な配分★

軍艦においても、敵国船を発見し、それを拿捕すれば捕獲賞金がえられた。しかし、国王、

士官そして一般の乗組員のあいだにおける配分は、いつも不公平であった。すでにみたディア

ス号が1592年に拿捕された時、エリザベス1世は、賞金の配分として水夫には1ポンドしか支

給しようとしなかったので、水夫たちはなんとか公平な配分をえようと、機会をうかがっていた。

彼らは、女王の士官が港に来る前に、船艙に入って宝石をポケット一杯に詰め込んで上陸し

てしまった。ある水夫は、180個のダイヤモンドと300個のルビーを盗み、130ポンドで売って

いた(ハゲット13ページ)。

軍艦においても、敵国船を発見し、それを拿捕すれば捕獲賞金がえられた。しかし、国王、

士官そして一般の乗組員のあいだにおける配分は、いつも不公平であった。すでにみたディア

ス号が1592年に拿捕された時、エリザベス1世は、賞金の配分として水夫には1ポンドしか支

給しようとしなかったので、水夫たちはなんとか公平な配分をえようと、機会をうかがっていた。

彼らは、女王の士官が港に来る前に、船艙に入って宝石をポケット一杯に詰め込んで上陸し

てしまった。ある水夫は、180個のダイヤモンドと300個のルビーを盗み、130ポンドで売って

いた(ハゲット13ページ)。

職種別員数・1か月賃金(ポンド−シリング)・捕獲賞金の持ち分

(1779)

| |

|

|

|

|

|

|

|

| 船長 captain | 1

|

|

16

|

同上助手 his mate | 3

|

||

| 尉官 lieutenant | 3

|

4-10

|

料理人 cook | 1

|

|||

| 帆走長 sailing master | 1

|

4-10

|

銅工 cooper | 1

|

3

|

||

| 主席士官 chief mate | 1

|

4-10

|

8

|

同上助手 his mate | 1

|

||

| 次席士官 2nd mate | 1

|

4-

|

6

|

操舵手 quarter master | 4

|

||

| 三席士官 3rd mate | 4

|

火器係 armourer | 1

|

||||

| 捕獲班長 prize master | 2

|

4-10

|

書記 captain clerk | 1

|

|||

| 船医 surgeon | 1

|

5-5

|

6

|

司厨長 chief steward | 1

|

||

| 海兵隊長 captain of marines | 1

|

5-5/2

|

司厨 cabin steward | 2

|

|||

| 同上助手 his mate | 1

|

縫帆手 sail maker | 1

|

||||

| 大工 carpenter | 1

|

5-

|

5

|

有能船員 able seaman | 20

|

1

|

|

| 同上助手 his mate | 1

|

一般船員 seaman | 28

|

3/4

|

|||

| 掌帆長 boatswain | 1

|

3

|

新米船員 landsman | 18

|

1/2

|

||

| 同上助手 his mate | 2

|

徒弟 apprentice | 3

|

||||

| 掌砲長 gunner | 1

|

4-5

|

3

|

(少年) | (3)

|

その「盗品」を買ったのは、なんと海軍本部の役人であった。それについて、ロイド氏は「ある

役人は2000ポンド横領したことを認めたが、宿舎でみつかったエメラルドの十字架はずっと

以前から自分の財産だったと抗議した。多くの船員が一握りの宝石を盗んでいたが、女王が

ばく大な賞金のなかから、1人あたり1ポンドしか与えようとしなかったのだから、誰も彼らを非

難しようとはしなかった」(同37ページ)とのべている。 拿捕の機会やその賞金総額が次第に

減少し始め、また軍艦の乗組員の士気を高揚するため、1708年捕獲法によって国王は賞金

を取ることを放棄し、それにたずさわった艦長に8分の3、尉官下士官および文官に各8分の

1、そして残る8分の2を乗組員に配分されることになった。それによって乗組員は少しは手厚

くもてなされたが、1762年のハバナ遠征では提督や司令官は12万2697ポンドを受取った

が、船員は3ポンドであったし、また同年の旅客船拿捕では艦長6万5000ポンド、船員は48

5ポンドであった。

海賊船について、マホスキー氏は「海賊たちの利益は、彼らの遂行する任務に応じて、厳密

に格差がつけられていた。例えば、船長は400ペソとすると、副船長は200ペソ、船大工は1

75ペソ、水夫は100ペソ、見習水夫は50ペソというふうになっていた。武器、食糧、船の索具

などは、共通の資金によって買い求められた。この海賊団体(後でのべる海岸の兄弟のこと、

引用者注)には、戦闘で負傷した者に対する補償金を支払う……制度が設けられていた……

乗組員はすべて見習船員から船長まで同一の食事をした……重要な問題、例えば遠征目

標、航路などの決定にあたっては、船長は全乗組員によって構成された会議に自分の提案を

かけて承認を得なければならなかった」(同、木村武雄訳『海賊の歴史』130−1ページ、河出

書房新社、1975)とのべている。

こうした軍艦や私掠船のような利益あるいは魅力は、一般の商船の乗組員にはなかったが、

それでも彼らは自分の責任において外国から金銀、宝石、絹や磁器などを買い込み、イギリス

に帰った時それを売り払って、一儲けする私的な貿易投機に打ち込むことができた。しかし、

そうした機会も、貿易、海運が盛んになるにつれて、次第に奪われていったことはいうまでもな

い。

|

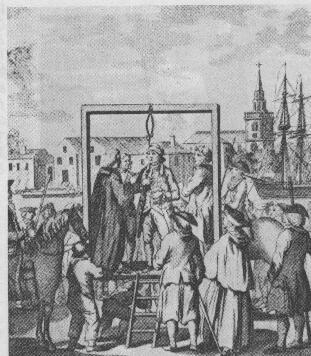

| ワッビングの死刑台において(1752年) 受刑人の右はその妻、左は牧師 台の下では板をはずす男がいる |

5 私掠の終えんと海賊の賑わい

★私掠船から海賊に転向★

スペインの無敵艦隊との海戦に参加した200隻以上のイギリス船のうち、150−160隻は

商船であったという。それはともかく、この海戦でイギリスは海事国として本格的にその勢力を

拡大する機会をつかんだ。イギリスの船腹は、1582年の6万7000トンから1629年には11

万8000トンとなった。エリザベス1世にかわったジェームズ1世(在位1603−23年)はスペ

インとの和解をすすめ、それに対する敵対をやめた。その後、30年戦争が起こるが、海上は

おおむね平和であった。

イギリスは、16世紀中頃、絶対主義を確立し、経済発展の道を整えていたが、それはすぐれ

てブルジョアに富を急速に蓄積させ、その地位を高めさせた。1642年の清教徒革命、1688

年の名誉革命を経て、イギリスの商工業は大いに発展した。他方、オランダもそれにおとらず

成長し、ヨーロッパにおける金融、貿易、海運の中心となった。イギリスは、1651年航海条例

を発布し、オランダに打撃をあたえ、さらに翌年からの3次にわたるイギリス・オランタ戦争に

打ち勝った。

このようにして、イギリスは海事国として、スペイン、オランダ、フランスと相並ぶ勢力になると

ともに、植民地貿易の排他的な支配が確保されていった。1671年にはスペインとマドリッド条

約、1696年にはフランスとライスワイリ条約を結んだ。海上覇権や植民地貿易における縄張

りが一時的にも確定され、次第に海運貿易の秩序が築かれていくこととなった。そのなかで、

冒険・略奪・私掠はその役割を終えることになったが、それと同時に海賊がはびこり始めたの

である。

17世紀中頃より、大西洋から追い立てを食った私掠船は西インドやカリブ海に集まり、バカ

ニーア(baccaneer)と呼ばれる海賊となって行った。彼らは、「海岸の兄弟」(Brethren of the

Coast)という反スペインの海賊連合まで結成し、17世紀後半にはバカニーアの黄金時代を築

いた。各国の植民地総督は、彼らを陰に陽に庇護し、戦争が始まると私掠許可状をあたえた。

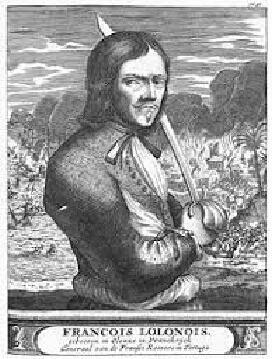

バカニーアのなかで、もっとも有名なのはヘンリー・モーガン(1635−1688)で、「カリブ海の

王者」と呼ばれ、イギリスがジャマイカを手に入れるのに協力し、ナイトに叙せられ、その副総

督にもなった。

しかし、すでにみたように、海上の平和が求められるにつれ、バカニーアたちの利用価値は

低下していかざるをえなかった。イギリスはモーガンなど私掠船船長を使って、バカニーア狩り

をはじめた。そのため、彼らはいままでの栄光ある地位を失い、「全人類共同の敵」に転落さ

せられていった。西インドやカリブ海から追い払われたバカニーアたちは北アメリカ、アフリカ

西岸、航海、インド洋に散会した。文字通り純粋な海賊パイレーツ(pirate)が、もっともも活躍し

たのは17世紀末から18世紀の30年代までであった。このパイレーツも、それ以前の私掠時

代にくらべれば、まことにささやかなものであった。

なお、こうしたバカニーアからパイレーツへの転換期に、先にのべたキッドは国王から海賊鎖

圧の委任状と、海軍卿から私掠許可状を受けて、インド洋に乗り出して行ったのである。ところ

が、本来の獲物がかからなかった。そこで、キッドは海陸で手当たり次第略奪し始め、また政

変のあおりを受けて、海賊として宣告され、死刑になった。

このキッドの航海と死刑は、投機として私掠を企画したり、また私人に海賊鎮圧を委任する

やり方が、有効でなくなりつつあることを示した。18世紀に入っても、私掠はけっしてなくならな

かったが、イギリスが19世紀前半に産業革命を経過して、資本主義を確立し、世界を制覇す

るなかで、それを必要としなくなり、航海の安全こそ守るべき原則となったのである。19世紀に

入って、各国は海上における掠奪行為を重罪とする法律を制定し始めた。そして、1856年の

パリ条約は私掠を禁止しあうことにし、多くの国ぐにがそれにならった。そうしたことで、私掠は

先進国においては消滅して行った。それとともに先進国人の海賊も追い込められて行った。

★人類の敵、海賊行為=戦争★

海賊行為=拿捕・略奪・殺傷は、国家としての軍艦が行う場合は戦闘であり、国家の許可を

えて私人が行う場合は私掠という敬いを受け、それなしに行う場合に海賊とされたのである。

私掠は、すでにあきらかなように、絶対主義王制にとって不可欠な手段であり、資本主義経済

生成の契機となったが、それが確立し、ブルジョアが政治を支配するようになると、私掠は次

第に不必要になり始め、海賊も鎮圧されざるをえなかった。それにとって代わったのが、資本

主義諸国の日常的な経済戦争であった。

私掠船や海賊船は、確かになくなっていったが、海賊行為は決してなくならなかった。それ

が、19世紀中頃から、国家としての海軍の専業になったからである。しかも、それは略奪より

も殺傷・破壊に重点が置かれるようになり、私掠船や海賊船などにくらべものにならないほど、

大規模かつ残忍な行為になっていった。現在、私人による海賊行為も完全にはなくなっていな

いが、大したことはない。しかし、国家の海賊行為すなわち戦争はのさばりつづけている。全人

類共同の敵としての戦争は、国際的にも国内的にも各国が敵対しあう要素がなくならないかぎ

り、完全にはなくならない。そのためには、国際的にも国内的にも、敵対しあわないですむ要素

がなくなる政治・経済体制を築いていくしかない。

★私掠船から海賊に転向★

スペインの無敵艦隊との海戦に参加した200隻以上のイギリス船のうち、150−160隻は

商船であったという。それはともかく、この海戦でイギリスは海事国として本格的にその勢力を

拡大する機会をつかんだ。イギリスの船腹は、1582年の6万7000トンから1629年には11

万8000トンとなった。エリザベス1世にかわったジェームズ1世(在位1603−23年)はスペ

インとの和解をすすめ、それに対する敵対をやめた。その後、30年戦争が起こるが、海上は

おおむね平和であった。

イギリスは、16世紀中頃、絶対主義を確立し、経済発展の道を整えていたが、それはすぐれ

てブルジョアに富を急速に蓄積させ、その地位を高めさせた。1642年の清教徒革命、1688

年の名誉革命を経て、イギリスの商工業は大いに発展した。他方、オランダもそれにおとらず

成長し、ヨーロッパにおける金融、貿易、海運の中心となった。イギリスは、1651年航海条例

を発布し、オランダに打撃をあたえ、さらに翌年からの3次にわたるイギリス・オランタ戦争に

打ち勝った。

このようにして、イギリスは海事国として、スペイン、オランダ、フランスと相並ぶ勢力になると

ともに、植民地貿易の排他的な支配が確保されていった。1671年にはスペインとマドリッド条

約、1696年にはフランスとライスワイリ条約を結んだ。海上覇権や植民地貿易における縄張

りが一時的にも確定され、次第に海運貿易の秩序が築かれていくこととなった。そのなかで、

冒険・略奪・私掠はその役割を終えることになったが、それと同時に海賊がはびこり始めたの

である。

17世紀中頃より、大西洋から追い立てを食った私掠船は西インドやカリブ海に集まり、バカ

ニーア(baccaneer)と呼ばれる海賊となって行った。彼らは、「海岸の兄弟」(Brethren of the

Coast)という反スペインの海賊連合まで結成し、17世紀後半にはバカニーアの黄金時代を築

いた。各国の植民地総督は、彼らを陰に陽に庇護し、戦争が始まると私掠許可状をあたえた。

バカニーアのなかで、もっとも有名なのはヘンリー・モーガン(1635−1688)で、「カリブ海の

王者」と呼ばれ、イギリスがジャマイカを手に入れるのに協力し、ナイトに叙せられ、その副総

督にもなった。

しかし、すでにみたように、海上の平和が求められるにつれ、バカニーアたちの利用価値は

低下していかざるをえなかった。イギリスはモーガンなど私掠船船長を使って、バカニーア狩り

をはじめた。そのため、彼らはいままでの栄光ある地位を失い、「全人類共同の敵」に転落さ

せられていった。西インドやカリブ海から追い払われたバカニーアたちは北アメリカ、アフリカ

西岸、航海、インド洋に散会した。文字通り純粋な海賊パイレーツ(pirate)が、もっともも活躍し

たのは17世紀末から18世紀の30年代までであった。このパイレーツも、それ以前の私掠時

代にくらべれば、まことにささやかなものであった。

なお、こうしたバカニーアからパイレーツへの転換期に、先にのべたキッドは国王から海賊鎖

圧の委任状と、海軍卿から私掠許可状を受けて、インド洋に乗り出して行ったのである。ところ

が、本来の獲物がかからなかった。そこで、キッドは海陸で手当たり次第略奪し始め、また政

変のあおりを受けて、海賊として宣告され、死刑になった。

このキッドの航海と死刑は、投機として私掠を企画したり、また私人に海賊鎮圧を委任する

やり方が、有効でなくなりつつあることを示した。18世紀に入っても、私掠はけっしてなくならな

かったが、イギリスが19世紀前半に産業革命を経過して、資本主義を確立し、世界を制覇す

るなかで、それを必要としなくなり、航海の安全こそ守るべき原則となったのである。19世紀に

入って、各国は海上における掠奪行為を重罪とする法律を制定し始めた。そして、1856年の

パリ条約は私掠を禁止しあうことにし、多くの国ぐにがそれにならった。そうしたことで、私掠は

先進国においては消滅して行った。それとともに先進国人の海賊も追い込められて行った。

★人類の敵、海賊行為=戦争★

海賊行為=拿捕・略奪・殺傷は、国家としての軍艦が行う場合は戦闘であり、国家の許可を

えて私人が行う場合は私掠という敬いを受け、それなしに行う場合に海賊とされたのである。

私掠は、すでにあきらかなように、絶対主義王制にとって不可欠な手段であり、資本主義経済

生成の契機となったが、それが確立し、ブルジョアが政治を支配するようになると、私掠は次

第に不必要になり始め、海賊も鎮圧されざるをえなかった。それにとって代わったのが、資本

主義諸国の日常的な経済戦争であった。

私掠船や海賊船は、確かになくなっていったが、海賊行為は決してなくならなかった。それ

が、19世紀中頃から、国家としての海軍の専業になったからである。しかも、それは略奪より

も殺傷・破壊に重点が置かれるようになり、私掠船や海賊船などにくらべものにならないほど、

大規模かつ残忍な行為になっていった。現在、私人による海賊行為も完全にはなくなっていな

いが、大したことはない。しかし、国家の海賊行為すなわち戦争はのさばりつづけている。全人

類共同の敵としての戦争は、国際的にも国内的にも各国が敵対しあう要素がなくならないかぎ

り、完全にはなくならない。そのためには、国際的にも国内的にも、敵対しあわないですむ要素

がなくなる政治・経済体制を築いていくしかない。

ホームページへ |

目次に戻る |

|

|