�z�[���y�[�W�� |

�ڎ��ɖ߂� |

| |

���Ӟ��̈ڐA�Ɛ��Y���]����C�H�̏�����

�@�A���\�j�[�E���[�h���ͤ����A�W�A�́u���Ղ̎���v�̐����p�^�[���ɂ��Ĥ�u�T���āA�����������悤�Ɠ����������悤�ƁA�����悤�Ȃ��̂������B1400�N���ɓˑR�̗���������A15���I��ʂ��Ēf���I�Ȑ����������A15���I���ɂ����Ƃ������Ȃ�B�}���ȉ�����[�|���g�K���i�o���]1500�N�ɋN���邪�A1530�N�܂ł͗ǍD�ȏ�Ԃł���B���̌�ɐ�����������1570�N�O��ɂ��ꂪ��������A1600-1630�N�Ƀs�[�N�ɒB����B17���I�����̓I�����_���C���h��Ђ̏����̎���ł��������A����A�W�A�ɂƂ��Ă͂ЂƂ̊�@�̎���ł������v�Ƃ���i���[�h�O���Ap.30�j

�@�Ӟ��i�یӞ��j�ͤ16���I����17���I�����A�W�A�̍ő�̗A�o�i�ł���������̌Ӟ��̓C���h�̃}���o�[���C�݂����Y�n�Ƃ��Ĥ15���I����16���I�ɂ����Ĥ����A�W�A�Ɋ����앨�Ƃ��ĈڐA����顂��łɤ�N�Ԃ̌Ӟ����Y�ʂ�16���I���ߤ�}���o�[���C�݂�3600�݂ɑ��ē���A�W�A��2500�߂��ɂȂ��Ă����B����A�W�A�Y�̌Ӟ�������[���b�p�̗A���ʂ̑傫�Ȕ䗦���߂�悤�ɂȂ�̂ͤ�|���g�K���ɂ��C�X���[�����H�̔j�I�����1530�N��ɂȂ��Ă���ł���

�@16���I���߁A�|���g�K���l�̓C���h�Y�ɉ����ē���A�W�A�Y�̌Ӟ��𤐼�A�W�A�ƃ��[���b�p�ɋ�������悤�ɂȂ�17���I��|���g�K����I�����_�A�C�M���X�A�����̒����l���C���h�Y�������ȓ���A�W�A�Y�����߂ė��K����Ƥ���Y�ʂ͋}�����顃X�}�g�����A�}���[�����A�W�����������̐��Y�ʂͤ���悻1600�N4500�ݤ1630�N6000�݂Ƒ������1670�N�̃s�[�N���ɂ�8000�݂ƂȂ顂���瑝���ʂ̑����ͤ����܂ŌӞ������܂����Ă��Ȃ������I�����_�l��C�M���X�l�ɋ������ꂽ�

�@���̎���ɤ���������̌Ӟ���2000�g�����O�ł������Ƃ݂��A�C���h�Ɠ���A�W�A�嗤���̏���ʂ͂���ɏ��Ȃ������B

�@�|���g�K���ͤ1500-30�N�C�X���[�����H�̔j��ɐ������Ĥ1540�N���ɂ̓C���h�ŌӞ���N��1500�݂قǐςݎ��悤�ɂȂ��Ă����������A�W�A�̐V�����n��ɌӞ��ƒ��q�͔̍|���g����ƁA�������Ղ�����ɊǗ��ł��Ȃ��Ȃ褂��ꂪ�j���͂��̃C�X���[�����k�̏��l�����̌��Ղ��ĊJ����顔ނ�ͤ�C���h�̊C�݂ɂ���|���g�K���̗v�ǂ������A�`�F���烂���W�u�������o�R�Ť�C���h�m�ډ����čg�C�ɍs�����[�g���m������B���̃��[�g��1560�N��܂łɔN��1250�݂���2000�݂܂ł̌Ӟ���A�������Ƃ���顂��̌��ʤ�|���g�K����1590�N��C���h�œ���A�W�A�Y�̐ςׂ݉��m�ۂł��Ȃ��Ȃ�

�@1596�N���礃I�����_��C�M���X�����ՂɎQ������ƍ��h���͍����ƂȂ褂��̐��Y�̊g�傪�������16���I�̍Ō��20�N�ԁA���[���b�p�ɍ��h����ςD�̓|���g�K���D�ƍg�C�o�R�Őωׂ��郔�F�l�c�B�A�D�����킹�Ă��A�N��5-8�ǂł��������������I�����_��C�M���X�̎Q���ɂ���Ĥ���[���b�p�D�����Ť1620�N��ɂ͕���13.2�ǂ��A�W�A����A���Ă���悤�ɂȂ�

�@���̂��Ƃ͊�]����̊C�H������I�ȏ����������߂����Ƃ��Ӗ�������g���R�鍑�ɂͤ1616�N�A�`�F����2�A3�̐ςׂ݉��g�C�o�R�ł܂��������Ă������A����10�N��ɂȂ�Ɛ����[���b�p�̏��l����Ӟ�����肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����

�@�A���\�j�[�E���[�h���ͤ����A�W�A�́u���Ղ̎���v�̐����p�^�[���ɂ��Ĥ�u�T���āA�����������悤�Ɠ����������悤�ƁA�����悤�Ȃ��̂������B1400�N���ɓˑR�̗���������A15���I��ʂ��Ēf���I�Ȑ����������A15���I���ɂ����Ƃ������Ȃ�B�}���ȉ�����[�|���g�K���i�o���]1500�N�ɋN���邪�A1530�N�܂ł͗ǍD�ȏ�Ԃł���B���̌�ɐ�����������1570�N�O��ɂ��ꂪ��������A1600-1630�N�Ƀs�[�N�ɒB����B17���I�����̓I�����_���C���h��Ђ̏����̎���ł��������A����A�W�A�ɂƂ��Ă͂ЂƂ̊�@�̎���ł������v�Ƃ���i���[�h�O���Ap.30�j

�@�Ӟ��i�یӞ��j�ͤ16���I����17���I�����A�W�A�̍ő�̗A�o�i�ł���������̌Ӟ��̓C���h�̃}���o�[���C�݂����Y�n�Ƃ��Ĥ15���I����16���I�ɂ����Ĥ����A�W�A�Ɋ����앨�Ƃ��ĈڐA����顂��łɤ�N�Ԃ̌Ӟ����Y�ʂ�16���I���ߤ�}���o�[���C�݂�3600�݂ɑ��ē���A�W�A��2500�߂��ɂȂ��Ă����B����A�W�A�Y�̌Ӟ�������[���b�p�̗A���ʂ̑傫�Ȕ䗦���߂�悤�ɂȂ�̂ͤ�|���g�K���ɂ��C�X���[�����H�̔j�I�����1530�N��ɂȂ��Ă���ł���

�@16���I���߁A�|���g�K���l�̓C���h�Y�ɉ����ē���A�W�A�Y�̌Ӟ��𤐼�A�W�A�ƃ��[���b�p�ɋ�������悤�ɂȂ�17���I��|���g�K����I�����_�A�C�M���X�A�����̒����l���C���h�Y�������ȓ���A�W�A�Y�����߂ė��K����Ƥ���Y�ʂ͋}�����顃X�}�g�����A�}���[�����A�W�����������̐��Y�ʂͤ���悻1600�N4500�ݤ1630�N6000�݂Ƒ������1670�N�̃s�[�N���ɂ�8000�݂ƂȂ顂���瑝���ʂ̑����ͤ����܂ŌӞ������܂����Ă��Ȃ������I�����_�l��C�M���X�l�ɋ������ꂽ�

�@���̎���ɤ���������̌Ӟ���2000�g�����O�ł������Ƃ݂��A�C���h�Ɠ���A�W�A�嗤���̏���ʂ͂���ɏ��Ȃ������B

�@�|���g�K���ͤ1500-30�N�C�X���[�����H�̔j��ɐ������Ĥ1540�N���ɂ̓C���h�ŌӞ���N��1500�݂قǐςݎ��悤�ɂȂ��Ă����������A�W�A�̐V�����n��ɌӞ��ƒ��q�͔̍|���g����ƁA�������Ղ�����ɊǗ��ł��Ȃ��Ȃ褂��ꂪ�j���͂��̃C�X���[�����k�̏��l�����̌��Ղ��ĊJ����顔ނ�ͤ�C���h�̊C�݂ɂ���|���g�K���̗v�ǂ������A�`�F���烂���W�u�������o�R�Ť�C���h�m�ډ����čg�C�ɍs�����[�g���m������B���̃��[�g��1560�N��܂łɔN��1250�݂���2000�݂܂ł̌Ӟ���A�������Ƃ���顂��̌��ʤ�|���g�K����1590�N��C���h�œ���A�W�A�Y�̐ςׂ݉��m�ۂł��Ȃ��Ȃ�

�@1596�N���礃I�����_��C�M���X�����ՂɎQ������ƍ��h���͍����ƂȂ褂��̐��Y�̊g�傪�������16���I�̍Ō��20�N�ԁA���[���b�p�ɍ��h����ςD�̓|���g�K���D�ƍg�C�o�R�Őωׂ��郔�F�l�c�B�A�D�����킹�Ă��A�N��5-8�ǂł��������������I�����_��C�M���X�̎Q���ɂ���Ĥ���[���b�p�D�����Ť1620�N��ɂ͕���13.2�ǂ��A�W�A����A���Ă���悤�ɂȂ�

�@���̂��Ƃ͊�]����̊C�H������I�ȏ����������߂����Ƃ��Ӗ�������g���R�鍑�ɂͤ1616�N�A�`�F����2�A3�̐ςׂ݉��g�C�o�R�ł܂��������Ă������A����10�N��ɂȂ�Ɛ����[���b�p�̏��l����Ӟ�����肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����

���I�����_������b�J�����Y�̍��h����Ɛ聥

�[�����k�̏��l�����͂���ɒ�R���āA��ʂ̒��q������Ղ��A�`�F���o�R�ŃG�W�v�g�։^�Ԃ悤�ɂȂ顃|���g�K���̃����b�J�����ɂ�����e���͂�1550�N�ȍ~�����1574�N�ɂ̓e���i�e�ɂ������v�ǂ������B���̌�A�����b�J�����̏Z���̓|���g�K���l�ɔ��邱�Ƃ����ۂ��A��������W�����l�������J�Ɏ������ޡ�|���g�K���l�͂�����J���ꂽ�s��Ŕ��킴������Ȃ��Ȃ�1580�N�㤎s��Œ��q��100�݈ȏ���āA�{���ɑ����Ă���B

�@�I�����_���C���h��Ђͤ1621�N���q������Ղ̓Ɛ���m�����1640�N��1653�N�̂������ɤ������������顂��̉e���ͤ���̗ʂ��Ӟ����͂邩�ɏ��Ȃ��ɂ�������炸�A�[���Ȃ��̂���������I�����_�l�ͤ���̌��Ղ���قƂ�ǂ̌��Րl��`�s����ߏo����͔|�l�ւ̎x�������i���Œ�̐����ɌŒ肷�顂����Ĥ���̉��i�������ۂƂ��Ƃ��Ĥ���[���b�p�ɓ�������ʂ��ꋓ�Ƀs�[�N���̔����Ɍ��炻���Ƃ���B

�@�I�����_���C���h��Ђ́A�A���{�����암��[�Y�Q���ȂǁA���ڂɊǗ��ł���n��ȊO�̒��q�̂��A1650�N��A1660�N���ʂ��Đ��Y�ʂ��180�g���܂Ō��炷�B���[���b�p�ɂ���������ޓ����蔄�l�͔��l��3�{��7.5����ް�A�C���h�ł�2�{��5����ް�ł������B

�@1670�N��ɂȂ�Ƥ�I�����_�̋������͂��ăA���{���̏Z�����Ăѐ��Y�𑝂₵�����ߤ1690�N��ɂ̓s�[�N�̖�500�g���ƂȂ�B�����Ť�I�����_���C���h��Ђ�1677�N�ɂȂ�Ƥ���l��3.75����ް�܂ʼn����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ顂��̑[�u�͂��łɒx���Ɏ���������ȃu���W���́u���q�v���l�C���W�ߎn�߂Ă����B

�@���[���b�p�ɂ�����Ӟ��̉��i��1616-41�N�������Ƃ������A17���I�̍Ō��4�����I�������Ƃ����������B17���I�̍Ō�̐�10�N�A�I�����_���C���h��Ђ͌Ӟ��⒚�q�̋����ߏ�ɒ��ʂ��Ĥ�����̓Ɛ���s��̑�����ł��Ȃ��Ȃ������肩�A�����ߏ�ɂ���ĉ��i�͉�������̎Z�����Ȃ��Ȃ�

�@1670�N��A�I�����_������A�W�A�̌��Քe��������������Ӟ����Y���ő�ƂȂ������̂Ƃ��ɁA����A�W�A�u���Ղ̎���v�͏I���𐋂��顂Ȃ���Ӟ��ɑ����āA�C���h�̐D����17���I���܂łɃC�M���X�̤�܂�1680�N�܂łɃI�����_�̓��C���h��ЂɂƂ��ė��v�̏オ�鏤�i�ɂȂ�A���[���b�p�ɋA��D�����悤�ɂȂ�B

���C���h�ȕz�̗A������{��A�����J�̋�ɂ�錈�ρ�

�@����A�W�A�ͤ�S�̂Ƃ��ď�Ɍ����f�ޕi�̗A�o�҂ŁA��H�Ɛ��i�̗A���҂ł������B���̍ő�̗A���i���C���h����̖ȕz�ł������B���̌��Ղͤ���[���b�p�l�̐i�o�ȑO����s���Ă���������̐i�o�ƂƂ��ɑ�������16���I���߁A�C���h���烀���J�ւ̖ȕz�A���͋�łق�20�g���ɑ�������ʂƂȂ��Ă�����C�X���[�����l�̏I���`�Ƃ��Ĥ�����J�̖����������p�����A�`�F�`�ɂͤ1602�N16-18�ǂ̃C���h�D�������Ă����Ƃ����B

����ͤ2�疜�l�]��̓���A�W�A�l�ɂƂ��Ĥ�]�肠��ʂƂȂ��Ă�����������1680�N��ɂȂ�Ɨ����ʂ͂��̔����̃��x���ɗ����17���I���ɂ͂����Ɨ������ށB

�@����A�W�A���߂�����Վ��x�͂قڏ�ɓ���A�W�A�̗A�o���߂ł�������A���\�j�[�E���[�h���ͤ�s�[�N���u�C���h�z�A�����A�����ƌ�������C���h�A�����A���[���b�p�ւ̗A�o�i�͋�220�g���A����A��H�Ɛ��i�A�����A�����ƌ������钆���Ɠ��{�ւ̗A�o�i�͋�200�g���ɑ�������v�ƊT�Z���Ă���i���[�h�O���Ap.32�j�B���������Ĥ���{�ƃ��[���b�p�̓A�W�A����̗A���i�ɑ��Ĥ�����̐�����˂Ȃ�Ȃ������

�@���{��[���b�p�������A�W�A�̎Y�i���o��I�ɔ����t���邽�߂Ɏ������̂�����{��A�����J����̋�ł������17���I�A�|���g�K���l��I�����_�l�A�C�M���X�l�A�X�y�C���l�ͤ�y���[�̃|�g�V��R�i���݂̃{���r�A�j�ō̌@���ꂽ��𤓌���琼���瓌��A�W�A�Ɏ�������܂�����{�łओ���������l�Ȓ��o�Z�p�̉��P���s��ꤓ��{�̋₪����A�W�A�Ɏ������܂꤂�����o�R���ē��A�W�A�Ɋg�U���Ă������

�@�Ȃ�����{�̎��D�ͤ1620-29�N�Ԃɓ���A�W�A�̍`�ɖ��N��10�ǂقǂ����q���A��20�g���̋�������Ă��Ă����Ƃ�������̂Ƃ�������D�͓��{�D��10�{�قǂ�K��Ă����

�@���{�ƃA�����J�嗤����́u����A�W�A���ŏI�n�_�Ƃ����̗����́c�c1620�N��ɂ̓s�[�N�ɒB�����ƍl�����c�c1630�N�ȍ~�̗����͋}���Ɍ������A����A�W�A�ɂ�����17���I�����̊�@�̈���ƂȂ����v�ƂȂ�i���[�h�O���Ap.35�j�B

| �@����A�W�A�̂�����̎�v���Օi�ł��郂���b�J�����Y�̍��h���𤃈�[���b�p��17���I���ɂ���3����1����2����1������Ă����������3����1����2����1���|���g�K���l�������t���Ă����B�����b�J�����̃��[���b�p�������h���ͤ17���I�̍ŏ���25�N�ԁA�ʤ���i�Ƃ��ɍő�ƂȂ褃��[���b�p�l�̑D�傽���������Đςݎ��悤�ɂȂ褂��̌��Ճ��[�g�̍`�͊��C�Â����B �@���[���b�p�̔N�ԍw���ʂ͒��q300�g���A������200�g���A���Չ�80�g���ł������B�����b�J�����̔N�Ԃ̒��q���Y�ʂ�400�g���ȏ�ɂ͂Ȃ�Ȃ������̂ŁA���[���b�p�͂��̂��ׂĂ��x�z���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���̎Y�n���Â������b�J�����k���ƐV�����A���{�����������Ă����Ă����B �@�|���g�K���l�������b�J�����̍��h����Ɛ肵�悤�Ƃ���Ƥ�W������}���[�����̃C�X�� |

�I�����_�l�̃p���_�����ł� �����Ղ̎�� �o���F���c���e�w���E�̗��j13 ����A�W�A�̓`���Ɣ��W�x�Ap.373�A �������_�ЁA1998 |

�@�I�����_���C���h��Ђͤ1621�N���q������Ղ̓Ɛ���m�����1640�N��1653�N�̂������ɤ������������顂��̉e���ͤ���̗ʂ��Ӟ����͂邩�ɏ��Ȃ��ɂ�������炸�A�[���Ȃ��̂���������I�����_�l�ͤ���̌��Ղ���قƂ�ǂ̌��Րl��`�s����ߏo����͔|�l�ւ̎x�������i���Œ�̐����ɌŒ肷�顂����Ĥ���̉��i�������ۂƂ��Ƃ��Ĥ���[���b�p�ɓ�������ʂ��ꋓ�Ƀs�[�N���̔����Ɍ��炻���Ƃ���B

�@�I�����_���C���h��Ђ́A�A���{�����암��[�Y�Q���ȂǁA���ڂɊǗ��ł���n��ȊO�̒��q�̂��A1650�N��A1660�N���ʂ��Đ��Y�ʂ��180�g���܂Ō��炷�B���[���b�p�ɂ���������ޓ����蔄�l�͔��l��3�{��7.5����ް�A�C���h�ł�2�{��5����ް�ł������B

�@1670�N��ɂȂ�Ƥ�I�����_�̋������͂��ăA���{���̏Z�����Ăѐ��Y�𑝂₵�����ߤ1690�N��ɂ̓s�[�N�̖�500�g���ƂȂ�B�����Ť�I�����_���C���h��Ђ�1677�N�ɂȂ�Ƥ���l��3.75����ް�܂ʼn����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ顂��̑[�u�͂��łɒx���Ɏ���������ȃu���W���́u���q�v���l�C���W�ߎn�߂Ă����B

�@���[���b�p�ɂ�����Ӟ��̉��i��1616-41�N�������Ƃ������A17���I�̍Ō��4�����I�������Ƃ����������B17���I�̍Ō�̐�10�N�A�I�����_���C���h��Ђ͌Ӟ��⒚�q�̋����ߏ�ɒ��ʂ��Ĥ�����̓Ɛ���s��̑�����ł��Ȃ��Ȃ������肩�A�����ߏ�ɂ���ĉ��i�͉�������̎Z�����Ȃ��Ȃ�

�@1670�N��A�I�����_������A�W�A�̌��Քe��������������Ӟ����Y���ő�ƂȂ������̂Ƃ��ɁA����A�W�A�u���Ղ̎���v�͏I���𐋂��顂Ȃ���Ӟ��ɑ����āA�C���h�̐D����17���I���܂łɃC�M���X�̤�܂�1680�N�܂łɃI�����_�̓��C���h��ЂɂƂ��ė��v�̏オ�鏤�i�ɂȂ�A���[���b�p�ɋA��D�����悤�ɂȂ�B

|

| |

�@����A�W�A�ͤ�S�̂Ƃ��ď�Ɍ����f�ޕi�̗A�o�҂ŁA��H�Ɛ��i�̗A���҂ł������B���̍ő�̗A���i���C���h����̖ȕz�ł������B���̌��Ղͤ���[���b�p�l�̐i�o�ȑO����s���Ă���������̐i�o�ƂƂ��ɑ�������16���I���߁A�C���h���烀���J�ւ̖ȕz�A���͋�łق�20�g���ɑ�������ʂƂȂ��Ă�����C�X���[�����l�̏I���`�Ƃ��Ĥ�����J�̖����������p�����A�`�F�`�ɂͤ1602�N16-18�ǂ̃C���h�D�������Ă����Ƃ����B

| �@�C���h�̖ȕz�ͤ�O�W�����[�g��R���}���f����x���K�����礂����n���D�ɂ���ē���A�W�A��������Ă�����O�W�����[�g�l�����[���b�p�l�Ƃ̋���������ēP�ނ���Ƥ�R���}���f������̗A�o��16���I�Ɍ��I�ɑ������A1620�N��܂ő����B��������C���h�ȕz���Ղɗ���������I�����_���C���h��Ђ��Q������Ƥ�C���h�̒n���D�͉����̂����Ă��܂���C���h�ȕz�̓I�����_�D�ɂ���ăo�^���B�A�ɏW�߂���悤�ɂȂ顃C���h�ȕz�̌��Ղ̓I�����_���C���h��ЂɂƂ��Ď�͌��ՂƂȂ� �@�C���h�ȕz�̓���A�W�A�ւ̗A�l��1620-55�N�����_�ƂȂ��Ă��褔N�ɂ��悻��40�g�������������Ă����B�����1510�N���_�̂��悻4�{�̖ȕz150�����ł��褃T�����ɂ����600�����ƂȂ� |

|

| ���T���[���X�B�����p��}�� |

�@����A�W�A���߂�����Վ��x�͂قڏ�ɓ���A�W�A�̗A�o���߂ł�������A���\�j�[�E���[�h���ͤ�s�[�N���u�C���h�z�A�����A�����ƌ�������C���h�A�����A���[���b�p�ւ̗A�o�i�͋�220�g���A����A��H�Ɛ��i�A�����A�����ƌ������钆���Ɠ��{�ւ̗A�o�i�͋�200�g���ɑ�������v�ƊT�Z���Ă���i���[�h�O���Ap.32�j�B���������Ĥ���{�ƃ��[���b�p�̓A�W�A����̗A���i�ɑ��Ĥ�����̐�����˂Ȃ�Ȃ������

�@���{��[���b�p�������A�W�A�̎Y�i���o��I�ɔ����t���邽�߂Ɏ������̂�����{��A�����J����̋�ł������17���I�A�|���g�K���l��I�����_�l�A�C�M���X�l�A�X�y�C���l�ͤ�y���[�̃|�g�V��R�i���݂̃{���r�A�j�ō̌@���ꂽ��𤓌���琼���瓌��A�W�A�Ɏ�������܂�����{�łओ���������l�Ȓ��o�Z�p�̉��P���s��ꤓ��{�̋₪����A�W�A�Ɏ������܂꤂�����o�R���ē��A�W�A�Ɋg�U���Ă������

�@�Ȃ�����{�̎��D�ͤ1620-29�N�Ԃɓ���A�W�A�̍`�ɖ��N��10�ǂقǂ����q���A��20�g���̋�������Ă��Ă����Ƃ�������̂Ƃ�������D�͓��{�D��10�{�قǂ�K��Ă����

�@���{�ƃA�����J�嗤����́u����A�W�A���ŏI�n�_�Ƃ����̗����́c�c1620�N��ɂ̓s�[�N�ɒB�����ƍl�����c�c1630�N�ȍ~�̗����͋}���Ɍ������A����A�W�A�ɂ�����17���I�����̊�@�̈���ƂȂ����v�ƂȂ�i���[�h�O���Ap.35�j�B

������A�W�A�̒n����ՂƕėA������̒S���聥

�@����A�W�A�̌��Ղ̒S����ͤ���̌��Ղ��x���K���p�Ȑ����邢�͓�V�i�C�ȓ��̒��������Ղł��邩�����A�W�A�����̒n����Ղł��邩�ɂ���Ĥ�傫���قȂ낤�����A�W�A�ͤ�u���Ղ̎���v����h���Ȃǂ̎��v�̊��N�ɂ���Ĥ������[�����邽�ߑ����̍`�s�����܂꤂���Ɍ����č��h���Ƃ��������Օi����łȂ�������̍`�s�̏Z��������鐶���K���i���������܂��悤�ɂȂ����

�@�A���\�j�[�E���[�h���ɂ��Τ����A�W�A�ɂ�����n����Ղ́u�����ȓ���A�W�A�D�ɂ���čs�Ȃ��A�����͓s�s������ъ����앨�̒��S�n���{�����߂̕āA��A���̊����A�ƒ{�A���V���A�����A�����^�э��݁A�y�n�̋����H�|�i�A����A�z�Y�҂������҂̂��Ƃ֓������A�A�o�i���W�߁A�A���i���Ĕz�������v����������u����A�W�A�̐Â��ȊC�̓����ōL��ȊC�^�Ԃɕ�d����҂����́A���|�I�ɓ���A�W�A�ɒ�Z����҂����������B�ނ�ͤ�s�s�Ɛ��H�̂����w�n�̊Ԃ��Ȃ��A�ςׂ݉ƂƂ��Ɏv�z�Ɛl�����s���߂�^��łͤ�������҂��ł����v�Ƃ����i���[�h�O���Ap.88�j�B

�@����A�W�A�̍`�s�ͤ��H�̕Ă𤂨���ނ˂��ꂪ�]��Ȓn�椗Ⴆ�W��������A�����Ă�������̕Ă̌��Ղ͒n����Ղ̓T�^�ł��邪����̌��ՋK�͂�A�������͈�l�Ȃ��̂ł͂Ȃ������

�@�Ⴆ�Τ�u17���I�����̐��v�ɂ��A�p�^�j�͕K�v�ȕĂ̔����ȏ���C��^�A�ɂ��A���i�ɗ����Ă���A�o���e����4����3�𗊂��Ă����B�|���g�K���ɂ�鐪���O�̃}���b�J�́A�����Ƒ�����A���ɗ����Ă����B���N���悻45�ǂ̕ĉ^���D���r���}����A30�ǂ��V��������A50����60�ǂ��W��������A�܂����l�̋K�͂̑D���R���}���f���n������A�����Ă����v�Ƃ����B

�@����A�W�A�̌��Ղ̒S����ͤ���̌��Ղ��x���K���p�Ȑ����邢�͓�V�i�C�ȓ��̒��������Ղł��邩�����A�W�A�����̒n����Ղł��邩�ɂ���Ĥ�傫���قȂ낤�����A�W�A�ͤ�u���Ղ̎���v����h���Ȃǂ̎��v�̊��N�ɂ���Ĥ������[�����邽�ߑ����̍`�s�����܂꤂���Ɍ����č��h���Ƃ��������Օi����łȂ�������̍`�s�̏Z��������鐶���K���i���������܂��悤�ɂȂ����

�@�A���\�j�[�E���[�h���ɂ��Τ����A�W�A�ɂ�����n����Ղ́u�����ȓ���A�W�A�D�ɂ���čs�Ȃ��A�����͓s�s������ъ����앨�̒��S�n���{�����߂̕āA��A���̊����A�ƒ{�A���V���A�����A�����^�э��݁A�y�n�̋����H�|�i�A����A�z�Y�҂������҂̂��Ƃ֓������A�A�o�i���W�߁A�A���i���Ĕz�������v����������u����A�W�A�̐Â��ȊC�̓����ōL��ȊC�^�Ԃɕ�d����҂����́A���|�I�ɓ���A�W�A�ɒ�Z����҂����������B�ނ�ͤ�s�s�Ɛ��H�̂����w�n�̊Ԃ��Ȃ��A�ςׂ݉ƂƂ��Ɏv�z�Ɛl�����s���߂�^��łͤ�������҂��ł����v�Ƃ����i���[�h�O���Ap.88�j�B

�@����A�W�A�̍`�s�ͤ��H�̕Ă𤂨���ނ˂��ꂪ�]��Ȓn�椗Ⴆ�W��������A�����Ă�������̕Ă̌��Ղ͒n����Ղ̓T�^�ł��邪����̌��ՋK�͂�A�������͈�l�Ȃ��̂ł͂Ȃ������

�@�Ⴆ�Τ�u17���I�����̐��v�ɂ��A�p�^�j�͕K�v�ȕĂ̔����ȏ���C��^�A�ɂ��A���i�ɗ����Ă���A�o���e����4����3�𗊂��Ă����B�|���g�K���ɂ�鐪���O�̃}���b�J�́A�����Ƒ�����A���ɗ����Ă����B���N���悻45�ǂ̕ĉ^���D���r���}����A30�ǂ��V��������A50����60�ǂ��W��������A�܂����l�̋K�͂̑D���R���}���f���n������A�����Ă����v�Ƃ����B

�@�����J�����̕ĉ^���D�͑��l�ł������������50�݂ƂȂ��Ă�����������̕ċ���������N�ɖ�7000�݂̕Ă��A�����ꂽ�B�u�����5���l�ȏ�̓s�s�Z����{���ɏ[���ł������B1680�N��̃A�`�F�͑S�����߂��Ă������A�܂��C���h����̕ĐύڑD��10�ǂ��`�ɓ����Ă���A�s��ŗA���Ă�e�����Ǝ҂�1����80�����[35�۸���]�قǔ����Ă����v�i�ȏ㤃��[�h�O���Ap.100�j�B

�@�n����Ղ̒S����́u���|�I�ɓ���A�W�A�ɒ�Z����ҁv�Ƃ���Ă��邪��ނ�͍`�s�̌��n�o�g�҂���łȂ��A��q���郀�����l��}�J�b�T���l�Ƃ��������U���Ֆ������Ȃ�d�v�ȒS����ƂȂ��Ă��������ȊO�ɤ�Ă͓����ɂ������v�Ȓ�ׂł��褂܂����Ȃ蒷�����A������Ă����̂ŁA�����l��|���g�K���l��I�����_�l�Ȃǂ��S����ƂȂ��Ă����Ƃ݂���

�@�n����Ղ̒S����́u���|�I�ɓ���A�W�A�ɒ�Z����ҁv�Ƃ���Ă��邪��ނ�͍`�s�̌��n�o�g�҂���łȂ��A��q���郀�����l��}�J�b�T���l�Ƃ��������U���Ֆ������Ȃ�d�v�ȒS����ƂȂ��Ă��������ȊO�ɤ�Ă͓����ɂ������v�Ȓ�ׂł��褂܂����Ȃ蒷�����A������Ă����̂ŁA�����l��|���g�K���l��I�����_�l�Ȃǂ��S����ƂȂ��Ă����Ƃ݂���

���C����Րl�Ƃ��Ă̤�L�E�B�ƃi�z�[�_��

�@����A�W�A���߂��钷�������Ղ̒S����ͤ�`�s�̋��Z�҂���O���҂��ł��顂��̎���̒��������Ղͤ���̎Y������ɓ��ꂽ�����̂����̎Y�n�ɏo�����Ă�����Ղł��邩�礂��̎傽��S����͊O���Ҥ���Ȃ킿�O���l���l�ł����������A�W�A�ɂ����Ăͤ���l�ƊO���l�Ƃ͓��`��ł������

�@�ނ�͗��q�҂����ł͂Ȃ���������Ă��铌��A�W�A�̗��U���Ֆ��⒆���l����[���b�p�l�������҂��܂܂��B�ނ�̂Ȃ��ɂͤ�`�s���Z�̊C����Րl�ƂƂ��ɤ��q����I�����E�J���i���l�G���[�g�j�ƂȂ��Ĥ�`�s�x�z�Ɋ֗^������̂�������顂���ɤ����A�W�A�̗L�͂ȍ`�s�ɂ����Ă̓��[���b�p�l�i�o�ȑO���礉��₻�̉��������������ՂɎQ�����Ă������������ꂪ�{�i�I�ɂȂ�̂́A17���I���ɂȂ��Ă���ł��顂Ȃ���u�����ő��̏��l�v�͒N���Ɩ₦�Τ����͉��ł������

�@����̍`�s�̒S����̗�Ƃ��Ăͤ�����J�����ł́u�s�[�N�̋G�߂ɂ͍`��100�ǂ̑�^�W�����N�D���┑���A���̒��̏��Ȃ��Ƃ�30�ǂ͎x�z�҂Ɠs�s�̏��l�̏��L�ŁA�c��̓C���h�A�����A�y�O�[�A�W�������̑������_�ɂ��Ă����ƌ��ς��邱�Ƃ��ł���B����A�W�A�̎�v�ȍ`�͂��ׂč��ی��Ղ̐ϋɓI�ȒS����ł��������A����́A���ׂĂ̍��A���邢�͂��ׂĂ̖����������������A�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B�����J�l�A�~�i���J�o�E�l�A�W�����l�A�`�����l�A���\���l�A�y�O�[�l�A�����l�Ƃ����������́c�c�قƂ�ǂ̓���A�W�A���Ղ̃O���[�v�ɉ�����Ă����v�i���[�h�O���Ap.87�j�B

�@����A�W�A�ɂ����Ĥ�C����Ղ̌����̒S����̓L�E�B�ƌĂ��D����������Րl�i�����l�j�����Ƥ���̃��[�_�[�ł���i�z�[�_�inakhoda����p�ł̓i�R�[�_�ƂȂ��Ă��邪�������������j�ł������B�ނ�͌�q�̃V���[�o���_�[���̊Ǘ����ɂ������

�@�u�L�E�B�͂���Ӗ��łǂ��ɂł�����O���l�������B�ނ炪���_�Ƃ݂Ȃ��`�ɂ����Ă������A�ނ�͏��������W�c�̒��ɕ�炵�Ă�����ނ炪��ɐڐG���錠�Ў҂́A�ނ�̏W�c�̃V���[�o���_�[���ł���c�c[����A�W�A�̍`�s�ɂ����Ă�]�i�z�[�_���V���[�o���_�[���ɁA�܂����ɂ͎x�z�҂ɂȂ邱�Ƃ�W������̂͂قƂ�ǂȂ��B�������Ȃ���C���s�����Տ��l�Ƃ��āA�ނ�͓Ɠ��̐��_�������Ă����v�Ƃ����

�@16���I���ߤ�V�����J�̑�x���_�n�������㤂��̗L�͂ȃi�z�[�_�����ɂ���Ĥ�u�C�̖@�v�ƌĂ�郀���J�@�T���Ҏ[����顃X���^���ͤ���̖@�T���u���Ȃ����i�z�[�_�͊e�X�̃W�����N�D�ɂ����āA���̂��Ƃ��҂������v�Ƃ����Č��z��������̖@�T�ͤ�i�z�[�_�ɋ���������^����u�i�z�[�_�͑D��ɂ����鐶��������͂�����A���ׂĂ̏��ƓI�Ȏ����ɑ�z���A�����ɂ́A�`�ɒ����Ă���ŏ��ɏ��i�錠�����܂܂�A�ނƋ��ɗ������Ă��鏤�l�ɔ��l���������������邱�Ƃ��ł����v�

�@�u�i�z�[�_�ͤ�K�R�I�ɕ������������Ƃ��ł�������ł�����A�������̒��Ŋ��}���ꂽ�B�Ȃ��Ȃ�ނ͏��i�����łȂ�����̈�т̏����^����ł���B���d�v�ȃi�z�[�_�́A���̗��R�ŋ{��̊��}�����B����A�W�A�Ɋւ���I�����_���̗D�ꂽ���̂́A�ނ�i�z�[�_�̕ɕ����Ƃ��낪�傫���v����ł������i�ȏ㤃��[�h�O���Ap.165-6�j�B

�@����A�W�A���߂��钷�������Ղ̒S����ͤ�`�s�̋��Z�҂���O���҂��ł��顂��̎���̒��������Ղͤ���̎Y������ɓ��ꂽ�����̂����̎Y�n�ɏo�����Ă�����Ղł��邩�礂��̎傽��S����͊O���Ҥ���Ȃ킿�O���l���l�ł����������A�W�A�ɂ����Ăͤ���l�ƊO���l�Ƃ͓��`��ł������

�@�ނ�͗��q�҂����ł͂Ȃ���������Ă��铌��A�W�A�̗��U���Ֆ��⒆���l����[���b�p�l�������҂��܂܂��B�ނ�̂Ȃ��ɂͤ�`�s���Z�̊C����Րl�ƂƂ��ɤ��q����I�����E�J���i���l�G���[�g�j�ƂȂ��Ĥ�`�s�x�z�Ɋ֗^������̂�������顂���ɤ����A�W�A�̗L�͂ȍ`�s�ɂ����Ă̓��[���b�p�l�i�o�ȑO���礉��₻�̉��������������ՂɎQ�����Ă������������ꂪ�{�i�I�ɂȂ�̂́A17���I���ɂȂ��Ă���ł��顂Ȃ���u�����ő��̏��l�v�͒N���Ɩ₦�Τ����͉��ł������

�@����̍`�s�̒S����̗�Ƃ��Ăͤ�����J�����ł́u�s�[�N�̋G�߂ɂ͍`��100�ǂ̑�^�W�����N�D���┑���A���̒��̏��Ȃ��Ƃ�30�ǂ͎x�z�҂Ɠs�s�̏��l�̏��L�ŁA�c��̓C���h�A�����A�y�O�[�A�W�������̑������_�ɂ��Ă����ƌ��ς��邱�Ƃ��ł���B����A�W�A�̎�v�ȍ`�͂��ׂč��ی��Ղ̐ϋɓI�ȒS����ł��������A����́A���ׂĂ̍��A���邢�͂��ׂĂ̖����������������A�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B�����J�l�A�~�i���J�o�E�l�A�W�����l�A�`�����l�A���\���l�A�y�O�[�l�A�����l�Ƃ����������́c�c�قƂ�ǂ̓���A�W�A���Ղ̃O���[�v�ɉ�����Ă����v�i���[�h�O���Ap.87�j�B

�@����A�W�A�ɂ����Ĥ�C����Ղ̌����̒S����̓L�E�B�ƌĂ��D����������Րl�i�����l�j�����Ƥ���̃��[�_�[�ł���i�z�[�_�inakhoda����p�ł̓i�R�[�_�ƂȂ��Ă��邪�������������j�ł������B�ނ�͌�q�̃V���[�o���_�[���̊Ǘ����ɂ������

�@�u�L�E�B�͂���Ӗ��łǂ��ɂł�����O���l�������B�ނ炪���_�Ƃ݂Ȃ��`�ɂ����Ă������A�ނ�͏��������W�c�̒��ɕ�炵�Ă�����ނ炪��ɐڐG���錠�Ў҂́A�ނ�̏W�c�̃V���[�o���_�[���ł���c�c[����A�W�A�̍`�s�ɂ����Ă�]�i�z�[�_���V���[�o���_�[���ɁA�܂����ɂ͎x�z�҂ɂȂ邱�Ƃ�W������̂͂قƂ�ǂȂ��B�������Ȃ���C���s�����Տ��l�Ƃ��āA�ނ�͓Ɠ��̐��_�������Ă����v�Ƃ����

�@16���I���ߤ�V�����J�̑�x���_�n�������㤂��̗L�͂ȃi�z�[�_�����ɂ���Ĥ�u�C�̖@�v�ƌĂ�郀���J�@�T���Ҏ[����顃X���^���ͤ���̖@�T���u���Ȃ����i�z�[�_�͊e�X�̃W�����N�D�ɂ����āA���̂��Ƃ��҂������v�Ƃ����Č��z��������̖@�T�ͤ�i�z�[�_�ɋ���������^����u�i�z�[�_�͑D��ɂ����鐶��������͂�����A���ׂĂ̏��ƓI�Ȏ����ɑ�z���A�����ɂ́A�`�ɒ����Ă���ŏ��ɏ��i�錠�����܂܂�A�ނƋ��ɗ������Ă��鏤�l�ɔ��l���������������邱�Ƃ��ł����v�

�@�u�i�z�[�_�ͤ�K�R�I�ɕ������������Ƃ��ł�������ł�����A�������̒��Ŋ��}���ꂽ�B�Ȃ��Ȃ�ނ͏��i�����łȂ�����̈�т̏����^����ł���B���d�v�ȃi�z�[�_�́A���̗��R�ŋ{��̊��}�����B����A�W�A�Ɋւ���I�����_���̗D�ꂽ���̂́A�ނ�i�z�[�_�̕ɕ����Ƃ��낪�傫���v����ł������i�ȏ㤃��[�h�O���Ap.165-6�j�B

���`�s�ƌ�w�n�̎Ւf��`�s�ɂ���������

�@����A�W�A�̍`�s���Ƃ̗��n�͈�l�ł͂Ȃ�����`�s�ƌ�w�n�̋�ʂ͖��Ăł����Ĥ�O�҂͐����ƌo�ρ\���ՂƏ���\�̒��S�n�ł��褌�҂͏�����̐��Y�n�ƂȂ��Ă����B�����̌�w�n����͌Ӟ��Ȃǂ̔_�Y��������Ȃǂ̍��A���]�Ȃǂ̍����A���h�A���A�����E�Ƃ������юY���A�Ҋp�A�ۉ夋�����Ȃǂ���܂��C�݂̌�w�n�����ꈍb�A�C���A�X��A�^��A���̑��A�i�}�R�Ȃǂ������C�Y������������Ă����

�@�`�s�ɂ̓C�X���[���������������l�n�x�z�w�ƊO���l�����������褌�w�n�ɂ͔����l�n�̔�x�z�w�̍ݒn�����Z��ł�������ނ�͂قƂ�ǐڐG���Ȃ������B�����Ȍ��Օi�̐��Y�n�̍ݒn���Ƥ�n���O���l���l�Ƃ̌��͌������K�����꤂����̍̏W��W�ׂ̓������l�Ɣ����n�ݒn���Ƃ̎x�z�E�]���W��ʂ��čs���Ă����B�Ȃ��A����A�W�A�e�n�ŗ��z���ꂽ�u�l�H���v��u���l�����v�Ƃ����������́A�O���l���l�����Y�n�ɐi�o���邱�Ƃ�j�~���邽�߂ɗ��p���ꂽ�

�@�`�s�ɂ��������́A�������l�x�z�w�ƊO���l���l�Ƃ̂������ōs��ꂽ������������ͤ�u���ɃW���z�[���̉�����M���͊O�����l�ƒ�g���A���Պ����ɂ��[���ւ���Ă����B�ނ�́A�O�����l�ɗZ��[�ϑ�����]�A�g���ی�Ȃǂ̕X�����^���A�O�����l�͎��ۂ̌��ՋƖ���S�����A�Z���z��25�߰��Ē��x��[�ϑ�����]�萔���Ƒ����Ȏ��v������Ă����B���ہA�ߐ��̃����������̌��ՂŊ��Ă����̂́A�قƂ�ǂ��O�����l�ł���B�����J�̃W�����A�O�W�����[�g�A�^�~���Ȃǂ̏��l�A�W���z�[���̃C���h�n���X�������l�A������18���I�W���z�[���E���A�E�ł̓u�M�X���l�̊���������ƂȂ�v�����ɑ��Ĥ�u�ݒn�̃��������l�́A�s���l�ȊO����̑��݂���ł���v�Ƃ��Ă���i���e�u17���I�̃����������v�Έ�ėY���ҁw��g�u�� ����A�W�A�j�x�R�Ap.160-1���g���X�A2001�j�

�@�����W�O���ͤ����A�W�A���ו��Ŋ�������C�X���[�����l�ƃ��[���b�p���l�Ƃłͤ����炪��舵�����i�����̎d���ɂ��đ傫�ȑ��Ⴊ�������Ƃ���B

�@�u�C�X���[�����l�́A�����̍`�Ɋ�`���Ȃ��瑽�푽�l�Ȑ����p�i�������肵�A�N���[�u�A�i�c���O�Ȃǂ̏��i���W�ׂ���s���I�Ȗf�Ղ������Ȃ����B�����̖f�Ղ͊e�n�̎Ƃ̌��т��������A�Z���̐����ƒ��ڌ��т��Ă����B���������āA�f�Ռ����͂悭�Ȃ��A�e�Ԃ̌o�ϓI�i���͂��܂萶���Ȃ������B

�@����ɂ������āA���[���b�p�l�̖f�Ղ͋��_��݂��A�X���^����ʂ��ăN���[�u�Ȃǂ̏��i���w�����A�X���^���̓��[���b�p�l�̂����炵���f�Օi���Ĕz�����������Ɛ肵���B���̂悤�ɂ��āA���[���b�p�l�����q���Ĉȗ��A�f�Ջ��_�ƂȂ����y�n�̎����͂��������A�ق��̎ƌo�ϊi���������邱�ƂɂȂ����B

�@�������A�����̎́A�J�g���b�N�ł͂Ȃ��C�X���[����I�B�����̓X���^���Ɩ���邱�Ƃɂ���āA�ЂƂ̒n�搢�E�̒��S�ƂȂ�A���̐��E�̏@���I���S�ƂȂ邾���łȂ��A����̖f�Ղ̒��S�ɂ��Ȃ邱�Ƃ��ł����B�����̎́A�ΊO�I�ɂ̓��[���b�p���͂𗘗p���A����I�ɂ̓C�X���[���𗘗p���āA���͂��g��E���������v�i���e�u�C�擌��A�W�A�����v����R�Z�Y���ҁw��g�u�� ����A�W�A�j�x�S�Ap.102���g���X�A2001)�

�@����A�W�A�̍`�s���Ƃ̗��n�͈�l�ł͂Ȃ�����`�s�ƌ�w�n�̋�ʂ͖��Ăł����Ĥ�O�҂͐����ƌo�ρ\���ՂƏ���\�̒��S�n�ł��褌�҂͏�����̐��Y�n�ƂȂ��Ă����B�����̌�w�n����͌Ӟ��Ȃǂ̔_�Y��������Ȃǂ̍��A���]�Ȃǂ̍����A���h�A���A�����E�Ƃ������юY���A�Ҋp�A�ۉ夋�����Ȃǂ���܂��C�݂̌�w�n�����ꈍb�A�C���A�X��A�^��A���̑��A�i�}�R�Ȃǂ������C�Y������������Ă����

�@�`�s�ɂ̓C�X���[���������������l�n�x�z�w�ƊO���l�����������褌�w�n�ɂ͔����l�n�̔�x�z�w�̍ݒn�����Z��ł�������ނ�͂قƂ�ǐڐG���Ȃ������B�����Ȍ��Օi�̐��Y�n�̍ݒn���Ƥ�n���O���l���l�Ƃ̌��͌������K�����꤂����̍̏W��W�ׂ̓������l�Ɣ����n�ݒn���Ƃ̎x�z�E�]���W��ʂ��čs���Ă����B�Ȃ��A����A�W�A�e�n�ŗ��z���ꂽ�u�l�H���v��u���l�����v�Ƃ����������́A�O���l���l�����Y�n�ɐi�o���邱�Ƃ�j�~���邽�߂ɗ��p���ꂽ�

�@�`�s�ɂ��������́A�������l�x�z�w�ƊO���l���l�Ƃ̂������ōs��ꂽ������������ͤ�u���ɃW���z�[���̉�����M���͊O�����l�ƒ�g���A���Պ����ɂ��[���ւ���Ă����B�ނ�́A�O�����l�ɗZ��[�ϑ�����]�A�g���ی�Ȃǂ̕X�����^���A�O�����l�͎��ۂ̌��ՋƖ���S�����A�Z���z��25�߰��Ē��x��[�ϑ�����]�萔���Ƒ����Ȏ��v������Ă����B���ہA�ߐ��̃����������̌��ՂŊ��Ă����̂́A�قƂ�ǂ��O�����l�ł���B�����J�̃W�����A�O�W�����[�g�A�^�~���Ȃǂ̏��l�A�W���z�[���̃C���h�n���X�������l�A������18���I�W���z�[���E���A�E�ł̓u�M�X���l�̊���������ƂȂ�v�����ɑ��Ĥ�u�ݒn�̃��������l�́A�s���l�ȊO����̑��݂���ł���v�Ƃ��Ă���i���e�u17���I�̃����������v�Έ�ėY���ҁw��g�u�� ����A�W�A�j�x�R�Ap.160-1���g���X�A2001�j�

�@�����W�O���ͤ����A�W�A���ו��Ŋ�������C�X���[�����l�ƃ��[���b�p���l�Ƃłͤ����炪��舵�����i�����̎d���ɂ��đ傫�ȑ��Ⴊ�������Ƃ���B

�@�u�C�X���[�����l�́A�����̍`�Ɋ�`���Ȃ��瑽�푽�l�Ȑ����p�i�������肵�A�N���[�u�A�i�c���O�Ȃǂ̏��i���W�ׂ���s���I�Ȗf�Ղ������Ȃ����B�����̖f�Ղ͊e�n�̎Ƃ̌��т��������A�Z���̐����ƒ��ڌ��т��Ă����B���������āA�f�Ռ����͂悭�Ȃ��A�e�Ԃ̌o�ϓI�i���͂��܂萶���Ȃ������B

�@����ɂ������āA���[���b�p�l�̖f�Ղ͋��_��݂��A�X���^����ʂ��ăN���[�u�Ȃǂ̏��i���w�����A�X���^���̓��[���b�p�l�̂����炵���f�Օi���Ĕz�����������Ɛ肵���B���̂悤�ɂ��āA���[���b�p�l�����q���Ĉȗ��A�f�Ջ��_�ƂȂ����y�n�̎����͂��������A�ق��̎ƌo�ϊi���������邱�ƂɂȂ����B

�@�������A�����̎́A�J�g���b�N�ł͂Ȃ��C�X���[����I�B�����̓X���^���Ɩ���邱�Ƃɂ���āA�ЂƂ̒n�搢�E�̒��S�ƂȂ�A���̐��E�̏@���I���S�ƂȂ邾���łȂ��A����̖f�Ղ̒��S�ɂ��Ȃ邱�Ƃ��ł����B�����̎́A�ΊO�I�ɂ̓��[���b�p���͂𗘗p���A����I�ɂ̓C�X���[���𗘗p���āA���͂��g��E���������v�i���e�u�C�擌��A�W�A�����v����R�Z�Y���ҁw��g�u�� ����A�W�A�j�x�S�Ap.102���g���X�A2001)�

���Ӟ��͔|�̖≮�O�ݐ��x�z��I�����E�J����

�@����A�W�A�́A�`���I�ȔM�ѐ��̔_�Y���\�Ӟ��A���q�A�����ՁA�����A�������\�ƁA�u���Ղ̎���v�Ɏ��v�����N���ꂽ�юY���\����A���h�A�������A���]�A���\�Ƃ��������Y�i�������A�W�A�̗��[�ɂ��钆����C���h����[���b�p�ɋ�������Ă���������̈ꕔ�͊����앨���邢�͏��i�앨�Ƃ��č͔|���ꂽ�

�@�����ɂ����I�����E�J���ͤ���ՃG���[�g���邢�͌��ՋM���Ɩ�邪�3�^�C�v���������B�u�܂���1�ɁA���Ղ̋@����邽�߂ɍ`�Ɉ������Ă͂��邪�A�`���狎�邱�Ƃ��\�ȊO���l���l�����������B��2�ɁA�{��ƌ��Տ��l�̊Ԃ₷��O���l���邢�͊O���l�̎q���ŁA�����I�ɓ����������Ɗ����ł���B��3�ɁA�ނ�̖�E���邢�͕x�ɂ���Ėf�ՂɈ������܂ꂽ�y���̋M���ł���v�i���[�h�O���Ap.151�j�

�@��1�̃^�C�v�̗�Ƃ��Ĥ17���I�����̃}�J�b�T���Ɋ������Ă����C���h�l�C�X���[�����k�̃z�E�Z�l�[�i�E�R�W���A�ʖ����v���[�i1675�v�j�Ƃ����l�������顔ނͤ1650�N��܂łɂ́u�C�M���X�l�̎�v�Ȍ��Ճp�[�g�i�[�ƂȂ�A�C�M���X�l�̃C���h�z���t���A�ނ�ɒ��q��ꈍb���Ă����B�ނͤ�܂��W�����N�D����肵�āA���N�}�J�b�T������}�j���ւ̗��v�̂����闷�����A�X�y�C���l��[�n�ʑΓ�]�v���������߂ɉ��̏̍��������Ă����B�I�����_�l�́A���v���[�̐ωׂ���ɃC���h�z��10��ڱفi��2.5�݁j�ɑ�������Ɛ��v���Ă���v�i���[�h�O���Ap.156-7�j�B

�@��2�̃^�C�v�̓T�^�ͤ15���I�㔼������J�����ɂ����ċ����O���l�̂Ȃ�����o�g�n�ʂɔC�����ꂽ�4�l�̃V���[�o���_�[���i�`�̊Ǘ��ҁj�ł��顂�������K���Ĥ�قƂ�ǂ̍`�s��1�l��2�l�V���[�o���_�[�����z�u����Ă�������̑�2�̃^�C�v�ͤ�`�s�̊��E�ɂ�����łȂ���`�s�̎x�z�҂ɓo��߂�15���I�����̃p�����o����h�D�}�N��O���V�N�͒����l���x�z�҂ɂ��Č��݂��ꂽ����łɂ݂��W�������W���p���̃p�e�E�I�k�X�̐e�̓����J�̏��l�ł�������ٖM�l�N�����O�ƌĂꂽ�C�X���[�����k�̃C���h�l�ͤ�|���g�K���l�ɜϜȂ���Ĥ�V�����J�̑�x���_�n�����̑n�n�҂ƂȂ��Ă��顂���ɤ�|���g�K���l�`���ƃt�F���E�f�E�u���g���1600�N����1614�N�܂Ť�r���}�̃V���A���̎x�z�҂ƂȂ�Ƃ����Ⴓ���������

�@��3�̃^�C�v�̓y���̋M���Ƥ��2�̃^�C�v�̃I�����E�J���Ƃ̋�ʂͤ����قǗe�ՂłȂ��B�O���l���l�����͂悭�y���̋M���ƌ��т��Ă������A�y���̋M�����`�s�Ɏ䂩��A���Ղɓ��ꍞ�ނ悤�ɂȂ��Ă�������ł���B���̋�̗�͖��炩�łȂ��

�@����A�W�A�̍`�s�̎x�z�҂ƃI�����E�J���ͤ�Ӟ��̐��Y�ƌ��Ղ�ʂ��Ĥ�l�X�ȗ��v�����Ă�����Ⴆ�Τ�u�e���i�e�̎x�z�҂��A�ނ̗̒n�̒��q��10%�ƁA���q�A�o�̗��v��10%������Ă����v�B�u18���I�̃o���e���ł́A�͔|�҂͎؋��̂���x�z�҂���A�Ӟ����Y�̗��v�̂����A1���فi180�۸��сj�ɂ���ڱق������炦�Ȃ������B�x�z�҂ƒ���f�Տ��͂����Ƃ����v���B�Ӟ���1���قɂ�7ڱق̉��i�ɌŒ肳��ăX���^���ɔ���ꂽ�̂�����B����X�}�g�����̖f�Տ��͂����A6ڱقŔ�����12ڱقŃX���^���ɔ����Ă����Ƃ����B�����Ĥ�X���^���͓Ɛ�I�Ȍ��Ť�I�����_���C���h��Ђ�21-20ڱقŔ����Ă����v�B

�@�����Ť��Ȃ��Ƃ́u�_���������O���l�o�C���[�ƒ��ڐڐG���邱�Ƃ́A��ɔ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������v���Ƃł������i�ȏ㤃��[�h�O���Ap.45�j�

�@����A�W�A�́A�`���I�ȔM�ѐ��̔_�Y���\�Ӟ��A���q�A�����ՁA�����A�������\�ƁA�u���Ղ̎���v�Ɏ��v�����N���ꂽ�юY���\����A���h�A�������A���]�A���\�Ƃ��������Y�i�������A�W�A�̗��[�ɂ��钆����C���h����[���b�p�ɋ�������Ă���������̈ꕔ�͊����앨���邢�͏��i�앨�Ƃ��č͔|���ꂽ�

| �@����犷���앨�́A���͔̍|�҂ƊC����Րl�Ƃ̂������ɒ���҂����邱�ƂŤ�͂��߂ċ������ꂽ�B�A���\�j�[�E���[�h���ͤ�V�K�ɍ͔|������ꍇ����̒���҂́u�ŏ��̐��N��_���ɐ蔲�������邽�߂Ɏ�����݂��t���A���Ԃ�Ɏ��l���̂��Ȃ�̕������l�����Ďs��ɗ�������́w�啨�x��`�̎x�z�҂ł������v��ނ�͍͔|�҂�≮�O�ݐ��ł����Ďx�z���Ă�������̎��D�̂قǂ͂������Ɏ������ �@�u�`�ƊO���̎s����Ǘ�����x�z�҂́A�łƂ��Ďx�����鑊���z�Ăɂ��Ă���̂����A�����Ό��Ղ��Ǘ������B1600�N���̃A���{�����ł́A�I�����J�����W�����l�A�}���[�l�A��ɂ̓��[���b�p�l�f�Տ��ւ̒��q�̔̔��ƁA�͔|�҂ւ̗A���z�̕��z�Ƃ̗������s�Ȃ��Ă����v�B�u�o���_�̃I�����J���Ǔ����̓i�c���O�̔���Ɛ肵�Ă������A���̐��Y������y�n�ƘJ���҂��Ǘ����Ă����v�i�ȏ㤃��[�h�O���Ap.44�j� |

1600�N���̃o���_�̎Љ�K�w �����F�g���R�l���l �E�F�z��������A�ꂽ�I�����J�� ���F�z����]�����i�� �o���F���[�h�O���Ap.153 |

�@��1�̃^�C�v�̗�Ƃ��Ĥ17���I�����̃}�J�b�T���Ɋ������Ă����C���h�l�C�X���[�����k�̃z�E�Z�l�[�i�E�R�W���A�ʖ����v���[�i1675�v�j�Ƃ����l�������顔ނͤ1650�N��܂łɂ́u�C�M���X�l�̎�v�Ȍ��Ճp�[�g�i�[�ƂȂ�A�C�M���X�l�̃C���h�z���t���A�ނ�ɒ��q��ꈍb���Ă����B�ނͤ�܂��W�����N�D����肵�āA���N�}�J�b�T������}�j���ւ̗��v�̂����闷�����A�X�y�C���l��[�n�ʑΓ�]�v���������߂ɉ��̏̍��������Ă����B�I�����_�l�́A���v���[�̐ωׂ���ɃC���h�z��10��ڱفi��2.5�݁j�ɑ�������Ɛ��v���Ă���v�i���[�h�O���Ap.156-7�j�B

�@��2�̃^�C�v�̓T�^�ͤ15���I�㔼������J�����ɂ����ċ����O���l�̂Ȃ�����o�g�n�ʂɔC�����ꂽ�4�l�̃V���[�o���_�[���i�`�̊Ǘ��ҁj�ł��顂�������K���Ĥ�قƂ�ǂ̍`�s��1�l��2�l�V���[�o���_�[�����z�u����Ă�������̑�2�̃^�C�v�ͤ�`�s�̊��E�ɂ�����łȂ���`�s�̎x�z�҂ɓo��߂�15���I�����̃p�����o����h�D�}�N��O���V�N�͒����l���x�z�҂ɂ��Č��݂��ꂽ����łɂ݂��W�������W���p���̃p�e�E�I�k�X�̐e�̓����J�̏��l�ł�������ٖM�l�N�����O�ƌĂꂽ�C�X���[�����k�̃C���h�l�ͤ�|���g�K���l�ɜϜȂ���Ĥ�V�����J�̑�x���_�n�����̑n�n�҂ƂȂ��Ă��顂���ɤ�|���g�K���l�`���ƃt�F���E�f�E�u���g���1600�N����1614�N�܂Ť�r���}�̃V���A���̎x�z�҂ƂȂ�Ƃ����Ⴓ���������

�@��3�̃^�C�v�̓y���̋M���Ƥ��2�̃^�C�v�̃I�����E�J���Ƃ̋�ʂͤ����قǗe�ՂłȂ��B�O���l���l�����͂悭�y���̋M���ƌ��т��Ă������A�y���̋M�����`�s�Ɏ䂩��A���Ղɓ��ꍞ�ނ悤�ɂȂ��Ă�������ł���B���̋�̗�͖��炩�łȂ��

�@����A�W�A�̍`�s�̎x�z�҂ƃI�����E�J���ͤ�Ӟ��̐��Y�ƌ��Ղ�ʂ��Ĥ�l�X�ȗ��v�����Ă�����Ⴆ�Τ�u�e���i�e�̎x�z�҂��A�ނ̗̒n�̒��q��10%�ƁA���q�A�o�̗��v��10%������Ă����v�B�u18���I�̃o���e���ł́A�͔|�҂͎؋��̂���x�z�҂���A�Ӟ����Y�̗��v�̂����A1���فi180�۸��сj�ɂ���ڱق������炦�Ȃ������B�x�z�҂ƒ���f�Տ��͂����Ƃ����v���B�Ӟ���1���قɂ�7ڱق̉��i�ɌŒ肳��ăX���^���ɔ���ꂽ�̂�����B����X�}�g�����̖f�Տ��͂����A6ڱقŔ�����12ڱقŃX���^���ɔ����Ă����Ƃ����B�����Ĥ�X���^���͓Ɛ�I�Ȍ��Ť�I�����_���C���h��Ђ�21-20ڱقŔ����Ă����v�B

�@�����Ť��Ȃ��Ƃ́u�_���������O���l�o�C���[�ƒ��ڐڐG���邱�Ƃ́A��ɔ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������v���Ƃł������i�ȏ㤃��[�h�O���Ap.45�j�

�����ƋM����I�����E�J���̈ˑ��ƑΗ��̊W��

�@�`�s�ƌ�w�n�ɂ͂܂������ʂ̎Љ�`������Ă����B��w�n�ɂ͔�C�X���[���̏Z���A�`�s�ɂ̓C�X���[���n���܂ޗl�X�ȊO���l���l���n����������Ă�������̂��ߤ�u�`�s���Ƃ̎x�z�҂Ƃ́A�܂����������Љ�ɌN�Ղ����x�z�҂ł��褑��l�Ȗ����W�c�̉�ݎ҂ł��邱�Ƃɂ���Ĥ�ނ�͎x�z�҂��葱���v�����̂ł���i�����O���Ap.155�j�

�@��������W���z�[���łͤ�A�`�F�ƑΏƓI�ɁA�M���ɂ��{��x�z�\�p�h�D�J�E���W���E�A�u�h�D���E�W���~���Ɣނ̈ꑰ�ɂ��{��x�z���s���[����]�17���I�̃����������ɂ����ďW���I�x�z����l�ɐi�W�����킯�ł͂Ȃ��B���ו�����A�W�A�ł́A�嗤������A�W�A�قǖ��Ăɂ͔F�߂��Ȃ��v�Ƃ����i�����O���Ap.165-6�j�

�@�u�����������́A�`�s�ɂ�������Ղ��قƂ�ǗB��̌o�ϓI�������Ƃ��Ă�������A�R���[���Ɋւ��M���w�̌��ՎQ�����A���͗e�F���Ă����B���Ȃ킿�A�O�����l�Ƃ̒�g�ɂ��M���̌��Պ����́A�����������̋�����ł��������B���̂悤�ɁA�����畺�͂̏[�������߂�ꂽ�M���́A���ꂪ�䂦�ɉ��ɑ�����ݓI�R�҂ł��葱�����B�M���̌��ՎQ���́A�����������̎x�z�҂ɂƂ��āA����Η��n�̌��ł������B

�@�A�`�F�́w���Ղ̎���x�������̋����ɍ�p��������ł���A�����W���z�[���͋M���w�̋��剻������������ł���B���ǁA�����������ɂƂ��āA�ߐ��́w���Ղ̎���x�Ƃ́A�x�̊l�����߂��鉤�ƋM���ْ̋��W���A��w�������ꂽ����ł������v�Ƃ����i�����O���Ap.166-7�j�

�@�����������̌��p�̗юY����C�Y���́A�������l�x�z�w�Ɣ����n�ݒn���Ƃ̂������̎x�z�W��ʂ��č̏W�A�W�ׂ��ꂽ�B�`�s���ƂƓ����Ƃ̊W�ł́A�}���[������{���l�I�ɂ́A�X�}�g���̂悤�Ȏ������̍����������`�����ꂸ�A�������͍`�s���Ƃ֏]�����Ă����B

�@17���I�̃W���z�[���̎x�z�w�́A�O�����l�Ƃ̒�g�����߁A���ϋɓI�Ȍ��Պ�����W�J�����B�����������Ջ@��̊g��́A���ƋM���̋����W����w���߂��B���̌��ʁA�A�`�F�̂悤�ɏW���x�z���i�W�����ꍇ�����������A�W���z�[���̂悤�ɋM���̋{��x�z�ɍ�p�����ꍇ���������v�i�����O���Ap.174�j�

�@�`�s�ƌ�w�n�ɂ͂܂������ʂ̎Љ�`������Ă����B��w�n�ɂ͔�C�X���[���̏Z���A�`�s�ɂ̓C�X���[���n���܂ޗl�X�ȊO���l���l���n����������Ă�������̂��ߤ�u�`�s���Ƃ̎x�z�҂Ƃ́A�܂����������Љ�ɌN�Ղ����x�z�҂ł��褑��l�Ȗ����W�c�̉�ݎ҂ł��邱�Ƃɂ���Ĥ�ނ�͎x�z�҂��葱���v�����̂ł���i�����O���Ap.155�j�

| �@�u���Ղ̎���v�����A�W�A�ɂ����Ă͋{���c��Ǔ��x�z�Ȃǂɂ�镪���I�x�z���礉��������܂��ĉ��̏W���I�x�z���ڍs����܂��u���Ղ̎���v�̏I���ƂƂ��ɉ��̏W���I�x�z���I������Ƃ��꤂��̎���Ƃ���17���I�̃A�`�F��A���^���A�}�^�������������Ă����B �@�����������ɂ��Τ�u16���I�����A�A�`�F�ł͋M���w���������������A�����͐Ǝ�ł������B�����A17���I�ɂȂ�ƁA���Ղ̗����ƂƂ��ɉ��̏W���I�x�z���i�W����B���ɃX���^���E�C�X�J���_���E���_�̎����ɂ́A�M���w�̏l�����f�s���ꂽ�B�܂��A�O�l�z��ŕҐ������߉q���̔z���A�C�X���[���@�̌��i�ȓK�p�Ɩ@��̐ݒu�A�攃�����̋����ɂ���v���Օi�Ɛ�Ȃǂ����{����A�W���̐����m�����ꂽ�B |

|

| �o���_�E�A�`�F |

�@�u�����������́A�`�s�ɂ�������Ղ��قƂ�ǗB��̌o�ϓI�������Ƃ��Ă�������A�R���[���Ɋւ��M���w�̌��ՎQ�����A���͗e�F���Ă����B���Ȃ킿�A�O�����l�Ƃ̒�g�ɂ��M���̌��Պ����́A�����������̋�����ł��������B���̂悤�ɁA�����畺�͂̏[�������߂�ꂽ�M���́A���ꂪ�䂦�ɉ��ɑ�����ݓI�R�҂ł��葱�����B�M���̌��ՎQ���́A�����������̎x�z�҂ɂƂ��āA����Η��n�̌��ł������B

�@�A�`�F�́w���Ղ̎���x�������̋����ɍ�p��������ł���A�����W���z�[���͋M���w�̋��剻������������ł���B���ǁA�����������ɂƂ��āA�ߐ��́w���Ղ̎���x�Ƃ́A�x�̊l�����߂��鉤�ƋM���ْ̋��W���A��w�������ꂽ����ł������v�Ƃ����i�����O���Ap.166-7�j�

�@�����������̌��p�̗юY����C�Y���́A�������l�x�z�w�Ɣ����n�ݒn���Ƃ̂������̎x�z�W��ʂ��č̏W�A�W�ׂ��ꂽ�B�`�s���ƂƓ����Ƃ̊W�ł́A�}���[������{���l�I�ɂ́A�X�}�g���̂悤�Ȏ������̍����������`�����ꂸ�A�������͍`�s���Ƃ֏]�����Ă����B

�@17���I�̃W���z�[���̎x�z�w�́A�O�����l�Ƃ̒�g�����߁A���ϋɓI�Ȍ��Պ�����W�J�����B�����������Ջ@��̊g��́A���ƋM���̋����W����w���߂��B���̌��ʁA�A�`�F�̂悤�ɏW���x�z���i�W�����ꍇ�����������A�W���z�[���̂悤�ɋM���̋{��x�z�ɍ�p�����ꍇ���������v�i�����O���Ap.174�j�

���I�����_�ɑR����W�����\�R�������ƌ��Վx�z�\��

�@����A�W�A�ɂƂ��Ĥ�I�����_�̓|���g�K���Ƃ͈���Ĥ����Ȃ鋺�Ђł�������I�����_�̓���A�W�A�ɐi�o�������A�W�A���Ղ��S�������}����Ȃ��17���I���߂��甼�ɂ����ē���A�W�A�ł͉��ւ̏W�����̓��������܂�

�@�I�����_�͍`�s���R���I�ɐ������邢�͔j��Ӑ}�������Ă����̂Ť�`�s�̎x�z�҂͂���ɔs�k����킯�ɂ����Ȃ����������ɤ�I�����_�̌��Վx�z�ɂ��R���Ȃ��礌��Ղ����葽���̐Ŏ����グ��܂��I�����E�J������������ɂͤ���炪�C����Ղɏ��o���K�v����������R�������ƌ��Վx�z�ͤ���ւ̏W�����Ɠ����I�ɤ���̓��e�Ƃ��Đi�߂�ꂽ�

�@����A�W�A�̍��X�́u���Ղ̎���v����ɂȂ邩�����Ƃ��|��邩�̊�H�ɗ�������Ă����B�u���[���b�p���l�A���ɃI�����_�ƃC�M���X�̏����ʂ̎�������������Z���Ԃɍs�Ȃ����Ƃ��D�݁A����Ȍ��͂�������Ɍ����A���̊�]����������Ȃ��ƂȂ�Ɖ������̂ĂĒn���̗L�͎҂ƒ��ڌ��������B[����]�N�[����������悤�ɂȂ��Ă���̃I�����_���C���h��Ђ́A��R���ł��Ȃ��`�p�s�s�̂��ׂĂ�ʂ��Ĥ��v�Ȍ��Օi�ɑ���Ɛ���������Ă����v����ł���i���[�h�O���Ap.335�j�B

�@�V�����ƃA�`�F�Ƃ́A�����̓_�ňقȂ������̂������Ă������A�ǂ����17���I�����ɁA�`���I�ȋM���w���̂Ă�Ƃ���������̗p�����B���̕��@�ͤ�����x�T�������M���⏤�l�̍��Y��v��������炪�C����Ղɏ��o�����Ƃɂ������

�@�����̊C����Ղ̓Ɛ�͓��Y�i��Ɛ肷�邱�Ƃ���ՂɂȂ��Ă�������Y�i�ͤ�r���}�ł����߁A��A���A�i�F�����j�����A�S�A�V�����ł͑h�F�A���A���A�ɐȂǂł������������A���i�̓Ɛ�͂��܂�s���Ȃ�������V�����̏ꍇ��Ί�̍w�����ւ��A�ݕ������̂��ߋ�A���A��L�Ȃǂ�����ł����

�@1620�N����80�N�ɂ����Ĥ�A�`�F�A�A���^���A�o���e���A�}�J�b�T���Ƃ���������ꂼ��̊C��ɂ����Ĕe�������ΗL�͂ȍ`�s���Ƃ̉��ͤ�C����Ղ̓Ɛ�����߂顔ނ�͑����̑D��ۗL���Ĥ�}�j���⒆������{���C���h�ɑ���o���悤�ɂȂ�B�܂���O���l���l�Ɍ��ՓƐ茠��t�^�����褎s�ꉿ�i�𑀍삵���肷��悤�ɂȂ�

�@�A���\�j�[�E���[�h���ͤ�u17���I�̔��ɂȂ�A�Ӟ����i�̒ቺ�ƃI�����_�̓Ɛ�̂����Ť�����̎x�z�҂����͗��v���グ�邱�Ƃ�����ɂȂ��Ă��顂���ɂ�āA�Ӟ��̋����͔|�̃V�X�e����������̍��ł݂���悤�ɂȂ�v�Ƃ���������̋�̗�͎�����Ă��Ȃ��i���[�h�O���Ap.338�j��܂��������17���I���ɂ́u����A�W�A����̗A�o�i�̉��i�������������ʁA�x�z�҂�������w�n�̐��Y�҂�`�s�̏��l����悷�邱�Ƃ���͂Ȃ͂������Ȃ����v�Əq�ׂĂ���i���[�h�O���Ap.335�j�

�@�I�����E�J���͊C����Ղɂ���ċ���Ȋ�Ղ�z�������ƂŤ�u���Ƃ��}���Ɋg�債������́A���ɊO���o�g�̃I�����E�J���ɂ��ƍَx�z�̎���ł���c�c���̂悤�ȏW�c�́c�c�W���I�Ȑ��͂̂���x�z�҂ɂƂ��ẮA���ꂽ�W�c�ł��������v�B

�@��������u17���I�㔼�ɏ��Ƃ����̖��͂������Ă䂭�ƁA���Ղɂ��̍����������Ă���I�����E�J���́A�y�n�Ɛl�ւ̌����ɂ���āA�M���ɂȂ��Ă䂭���Ƃ����������B���̕ω��ɂ���āA�x�z�҂ƃI�����J���W�c�̂������̃o�����X�́A��Ɋ낤�����̂ƂȂ����v�i�ȏ㤃��[�h�O���Ap.163�j����Ȃ킿�y�n����ՂƂ����x�z�w�̑����ƂȂ����̂ł���

�@����A�W�A�ɂƂ��Ĥ�I�����_�̓|���g�K���Ƃ͈���Ĥ����Ȃ鋺�Ђł�������I�����_�̓���A�W�A�ɐi�o�������A�W�A���Ղ��S�������}����Ȃ��17���I���߂��甼�ɂ����ē���A�W�A�ł͉��ւ̏W�����̓��������܂�

�@�I�����_�͍`�s���R���I�ɐ������邢�͔j��Ӑ}�������Ă����̂Ť�`�s�̎x�z�҂͂���ɔs�k����킯�ɂ����Ȃ����������ɤ�I�����_�̌��Վx�z�ɂ��R���Ȃ��礌��Ղ����葽���̐Ŏ����グ��܂��I�����E�J������������ɂͤ���炪�C����Ղɏ��o���K�v����������R�������ƌ��Վx�z�ͤ���ւ̏W�����Ɠ����I�ɤ���̓��e�Ƃ��Đi�߂�ꂽ�

�@����A�W�A�̍��X�́u���Ղ̎���v����ɂȂ邩�����Ƃ��|��邩�̊�H�ɗ�������Ă����B�u���[���b�p���l�A���ɃI�����_�ƃC�M���X�̏����ʂ̎�������������Z���Ԃɍs�Ȃ����Ƃ��D�݁A����Ȍ��͂�������Ɍ����A���̊�]����������Ȃ��ƂȂ�Ɖ������̂ĂĒn���̗L�͎҂ƒ��ڌ��������B[����]�N�[����������悤�ɂȂ��Ă���̃I�����_���C���h��Ђ́A��R���ł��Ȃ��`�p�s�s�̂��ׂĂ�ʂ��Ĥ��v�Ȍ��Օi�ɑ���Ɛ���������Ă����v����ł���i���[�h�O���Ap.335�j�B

�@�V�����ƃA�`�F�Ƃ́A�����̓_�ňقȂ������̂������Ă������A�ǂ����17���I�����ɁA�`���I�ȋM���w���̂Ă�Ƃ���������̗p�����B���̕��@�ͤ�����x�T�������M���⏤�l�̍��Y��v��������炪�C����Ղɏ��o�����Ƃɂ������

�@�����̊C����Ղ̓Ɛ�͓��Y�i��Ɛ肷�邱�Ƃ���ՂɂȂ��Ă�������Y�i�ͤ�r���}�ł����߁A��A���A�i�F�����j�����A�S�A�V�����ł͑h�F�A���A���A�ɐȂǂł������������A���i�̓Ɛ�͂��܂�s���Ȃ�������V�����̏ꍇ��Ί�̍w�����ւ��A�ݕ������̂��ߋ�A���A��L�Ȃǂ�����ł����

�@1620�N����80�N�ɂ����Ĥ�A�`�F�A�A���^���A�o���e���A�}�J�b�T���Ƃ���������ꂼ��̊C��ɂ����Ĕe�������ΗL�͂ȍ`�s���Ƃ̉��ͤ�C����Ղ̓Ɛ�����߂顔ނ�͑����̑D��ۗL���Ĥ�}�j���⒆������{���C���h�ɑ���o���悤�ɂȂ�B�܂���O���l���l�Ɍ��ՓƐ茠��t�^�����褎s�ꉿ�i�𑀍삵���肷��悤�ɂȂ�

�@�A���\�j�[�E���[�h���ͤ�u17���I�̔��ɂȂ�A�Ӟ����i�̒ቺ�ƃI�����_�̓Ɛ�̂����Ť�����̎x�z�҂����͗��v���グ�邱�Ƃ�����ɂȂ��Ă��顂���ɂ�āA�Ӟ��̋����͔|�̃V�X�e����������̍��ł݂���悤�ɂȂ�v�Ƃ���������̋�̗�͎�����Ă��Ȃ��i���[�h�O���Ap.338�j��܂��������17���I���ɂ́u����A�W�A����̗A�o�i�̉��i�������������ʁA�x�z�҂�������w�n�̐��Y�҂�`�s�̏��l����悷�邱�Ƃ���͂Ȃ͂������Ȃ����v�Əq�ׂĂ���i���[�h�O���Ap.335�j�

�@�I�����E�J���͊C����Ղɂ���ċ���Ȋ�Ղ�z�������ƂŤ�u���Ƃ��}���Ɋg�債������́A���ɊO���o�g�̃I�����E�J���ɂ��ƍَx�z�̎���ł���c�c���̂悤�ȏW�c�́c�c�W���I�Ȑ��͂̂���x�z�҂ɂƂ��ẮA���ꂽ�W�c�ł��������v�B

�@��������u17���I�㔼�ɏ��Ƃ����̖��͂������Ă䂭�ƁA���Ղɂ��̍����������Ă���I�����E�J���́A�y�n�Ɛl�ւ̌����ɂ���āA�M���ɂȂ��Ă䂭���Ƃ����������B���̕ω��ɂ���āA�x�z�҂ƃI�����J���W�c�̂������̃o�����X�́A��Ɋ낤�����̂ƂȂ����v�i�ȏ㤃��[�h�O���Ap.163�j����Ȃ킿�y�n����ՂƂ����x�z�w�̑����ƂȂ����̂ł���

���`�s����̌��Րl�̔r���ƃI�����_�Ƃ̑��ݓƐ聥

�@�A�`�F�ł́A�A���E���J�~���i�݈�1589-1604�j�͋{��v�����N�����ċM���⍋�����E�Q���A�C�M���X�l��I�����_�l�Ɍ����ꂵ�āA�����ւ̋��ЂƂȂ邨����̂���C�X���[�����l��ނ����B���̑��̃C�X�J���_���E���_�́A�������������W��������Ɍ��܂Ő����i�ߤ�Â�����̋M�������Ƃ��Ƃ����E���āA���R��E���[�o�����i�̎�j�Ƃ����V���G���[�g�ɕ��y��^�������ɕx�T�K�������������D���A�������̃I�����E�J�����E���A���Y��v������B

�@�C�X�J���_���E���_�ͤ1612�N������܂Ŋ������Ă����O�W�����[�g�l���l���X�}�g�������C�݂̌Ӟ����Y�n����ߏo����I�����_�l��C�M���X�l�ƓƐ�_������ԡ�����Ĥ���̒����l���Ӟ���1���ٓ���25ڱقƂ����@�O�ȉ��i�Ŕ���I���܂ŁA�O���l�����ɌӞ��点�Ȃ���������̌��ʤ���̒����l�ƑD�ɂ���Ĥ���̒n���̌Ӟ��������قƂ�ǎx�z����Ă��܂��

�@�������ăA�`�F�l��O�W�����[�g�l�͔s�҂ƂȂ褂����1622�N�Ȍ�C�M���X�l��I�����_�l���ǂ��o�����B1630�N��ɂȂ�ƁA�C�X�J���_���E���_�̓A���J����A���^���̎x�z�҂����Ɠ����悤�ɁA���N�u��D�c�v���R���}���f���ɔh�����A�ߋ����̌��Ղ��x�z���Ă����I�����_���C���h��Ђ�}�X���o�g�i���̃y���V�A�l�ɑŌ���^����B

�@�V�����ɂ��Ăͤ���łɏq�ׂ��Ƃ���ł��邪��G�J�g�T���b�g���i�݈�1605-10�j�͌×�����̋M������������܂����S��l�̉ƎY��v�����Ĥ�����̗͂����������ɑւ��ĊO���l��D��������Ⴆ�Τ���ɗT���ȃA���^���̏��l�ŃC�X���[�����k�ł���������f�B�E�C�u���q����1639�N�ɏ��Y���꤉��~�͖v������顂���ɤ�i���C���ɂ����Ă͊O���l�𗘗p���Ĥ�C����ՂɐϋɓI�ɏ��o������Ȃ̌��Տ�̗��v�𑝂₵�A�M����������������������悤�ɂȂ�B

�@17���I���ɂȂ�Ƥ������K�͂ȑD�ς݂Ɋ֗^���邱�Ƃ�����ɑ����Ȃ�B�I�����_�l�ͤ�\�s�Ȏ[�D���v���T�b�g�E�g���i�݈�1629-56�j�������̒����l�ɂ����Ŏs��������Ƃ���܂��s�ꉿ�i���x�������Ƃ��Ȃ��Ɣ��Ă��顂��̓Ɛ�x�z�ɤ�O���l���l���傢�Ɏ��݂��Ă��褃I�����_���C���h��Ђ�1630�N��Ɏ���1671�N�Ɏ��̋����Ȃǂɂ��Ĥ���ƓƐ�_��B

�@�i���C���̎���A���{�Ƃ̊W����������A�����l�D���̏�D���������D���A���̗��v�̑������Ղ̒��S�ƂȂ�B1680�N��܂ł́A�C���h�Ɍ������D�ɂͤ�����̏ꍇ�C���h�l�C�X���[�����k�����g��ł������A���̌�̓t�H�[���R�������E���郈�[���b�p�l���g����悤�ɂȂ�B�i���C���́A���[���b�p�l���l�ɑ���D�ʂ𗘗p���Ĥ�ؖȂ̗A������������B���̌��ʤ�V�����ł͖ؖȂ͂��͂����̐l�ԈȊO�ɂ͈����Ȃ��Ȃ�

�@�}�^�����̃X���^���E�A�O����1616�N�ȍ~�W�������k���C�݂̍`�s�����X�Ɛ������A���̏��1641�N�ẴI�����_�l�ɑ��鋟����Ɛ肷��B���̌�p�҃A�}���^���b�g1���i�݈�1646-77�j�́A�{��ɂ����ՓƐ���Ɍ��ɂ܂Ői�߂��Ƃ��ꤐb�������Ղ��邱�Ƃ��֎~������ׂĂ̍`�p���ɂ킽���ĕ�������܂��1655�N�ɂ͉��݂̐l�X�̎��D��j����Ť���Ղ��ĊJ����Ƃ������Ƃ܂ł����

�@�������Ĥ�}�^�����̊C����Ղ͉��ƃI�����_���C���h��ЂƂ����Ɛ�ғ��m�̔��蔃���ƂȂ�A�o���ɋ��ЂƂȂ肤�钇���l�̉�݂͋�����Ȃ��Ȃ����B�u17���I�Ɍ������������̂Ȃ��ŁA���̈��S�̂��߂ɂ�����ՂƁA���R�̂��߂ɂ�����ՂƂ͗�������Ȃ����B���Ƃ����Ղɂ���ċ��͂ɂȂ�Ȃ�قǤ�傫�ȏ��l�̗͂͑��Ӌ���Ȍl�I���͂̉a�H�ƂȂ��āA���D���ꂽ��킪�ꂽ�肵�Ă������B���l���̉��������l�I���͂̒��_������߂����A���̎���ɋN�������Ɛ�����h�����Ƃ��ł������̂͂ǂ��ɂ����Ȃ������v�i���[�h�O���Ap.351-2�j�B

�@�A�`�F�ł́A�A���E���J�~���i�݈�1589-1604�j�͋{��v�����N�����ċM���⍋�����E�Q���A�C�M���X�l��I�����_�l�Ɍ����ꂵ�āA�����ւ̋��ЂƂȂ邨����̂���C�X���[�����l��ނ����B���̑��̃C�X�J���_���E���_�́A�������������W��������Ɍ��܂Ő����i�ߤ�Â�����̋M�������Ƃ��Ƃ����E���āA���R��E���[�o�����i�̎�j�Ƃ����V���G���[�g�ɕ��y��^�������ɕx�T�K�������������D���A�������̃I�����E�J�����E���A���Y��v������B

�@�C�X�J���_���E���_�ͤ1612�N������܂Ŋ������Ă����O�W�����[�g�l���l���X�}�g�������C�݂̌Ӟ����Y�n����ߏo����I�����_�l��C�M���X�l�ƓƐ�_������ԡ�����Ĥ���̒����l���Ӟ���1���ٓ���25ڱقƂ����@�O�ȉ��i�Ŕ���I���܂ŁA�O���l�����ɌӞ��点�Ȃ���������̌��ʤ���̒����l�ƑD�ɂ���Ĥ���̒n���̌Ӟ��������قƂ�ǎx�z����Ă��܂��

�@�������ăA�`�F�l��O�W�����[�g�l�͔s�҂ƂȂ褂����1622�N�Ȍ�C�M���X�l��I�����_�l���ǂ��o�����B1630�N��ɂȂ�ƁA�C�X�J���_���E���_�̓A���J����A���^���̎x�z�҂����Ɠ����悤�ɁA���N�u��D�c�v���R���}���f���ɔh�����A�ߋ����̌��Ղ��x�z���Ă����I�����_���C���h��Ђ�}�X���o�g�i���̃y���V�A�l�ɑŌ���^����B

�@�V�����ɂ��Ăͤ���łɏq�ׂ��Ƃ���ł��邪��G�J�g�T���b�g���i�݈�1605-10�j�͌×�����̋M������������܂����S��l�̉ƎY��v�����Ĥ�����̗͂����������ɑւ��ĊO���l��D��������Ⴆ�Τ���ɗT���ȃA���^���̏��l�ŃC�X���[�����k�ł���������f�B�E�C�u���q����1639�N�ɏ��Y���꤉��~�͖v������顂���ɤ�i���C���ɂ����Ă͊O���l�𗘗p���Ĥ�C����ՂɐϋɓI�ɏ��o������Ȃ̌��Տ�̗��v�𑝂₵�A�M����������������������悤�ɂȂ�B

�@17���I���ɂȂ�Ƥ������K�͂ȑD�ς݂Ɋ֗^���邱�Ƃ�����ɑ����Ȃ�B�I�����_�l�ͤ�\�s�Ȏ[�D���v���T�b�g�E�g���i�݈�1629-56�j�������̒����l�ɂ����Ŏs��������Ƃ���܂��s�ꉿ�i���x�������Ƃ��Ȃ��Ɣ��Ă��顂��̓Ɛ�x�z�ɤ�O���l���l���傢�Ɏ��݂��Ă��褃I�����_���C���h��Ђ�1630�N��Ɏ���1671�N�Ɏ��̋����Ȃǂɂ��Ĥ���ƓƐ�_��B

�@�i���C���̎���A���{�Ƃ̊W����������A�����l�D���̏�D���������D���A���̗��v�̑������Ղ̒��S�ƂȂ�B1680�N��܂ł́A�C���h�Ɍ������D�ɂͤ�����̏ꍇ�C���h�l�C�X���[�����k�����g��ł������A���̌�̓t�H�[���R�������E���郈�[���b�p�l���g����悤�ɂȂ�B�i���C���́A���[���b�p�l���l�ɑ���D�ʂ𗘗p���Ĥ�ؖȂ̗A������������B���̌��ʤ�V�����ł͖ؖȂ͂��͂����̐l�ԈȊO�ɂ͈����Ȃ��Ȃ�

�@�}�^�����̃X���^���E�A�O����1616�N�ȍ~�W�������k���C�݂̍`�s�����X�Ɛ������A���̏��1641�N�ẴI�����_�l�ɑ��鋟����Ɛ肷��B���̌�p�҃A�}���^���b�g1���i�݈�1646-77�j�́A�{��ɂ����ՓƐ���Ɍ��ɂ܂Ői�߂��Ƃ��ꤐb�������Ղ��邱�Ƃ��֎~������ׂĂ̍`�p���ɂ킽���ĕ�������܂��1655�N�ɂ͉��݂̐l�X�̎��D��j����Ť���Ղ��ĊJ����Ƃ������Ƃ܂ł����

�@�������Ĥ�}�^�����̊C����Ղ͉��ƃI�����_���C���h��ЂƂ����Ɛ�ғ��m�̔��蔃���ƂȂ�A�o���ɋ��ЂƂȂ肤�钇���l�̉�݂͋�����Ȃ��Ȃ����B�u17���I�Ɍ������������̂Ȃ��ŁA���̈��S�̂��߂ɂ�����ՂƁA���R�̂��߂ɂ�����ՂƂ͗�������Ȃ����B���Ƃ����Ղɂ���ċ��͂ɂȂ�Ȃ�قǤ�傫�ȏ��l�̗͂͑��Ӌ���Ȍl�I���͂̉a�H�ƂȂ��āA���D���ꂽ��킪�ꂽ�肵�Ă������B���l���̉��������l�I���͂̒��_������߂����A���̎���ɋN�������Ɛ�����h�����Ƃ��ł������̂͂ǂ��ɂ����Ȃ������v�i���[�h�O���Ap.351-2�j�B

�@�o���e���łͤ�I�����_�l��C�M���X�l������܂ŁA�������������R�Ɏ������Ă����B�I�����_���Q�����Ă��Ĥ�ނ炪�Ӟ��̎����Ɛ肵�悤�Ƃ���Ƥ1619�N�O���l�̌Ӟ��w����������Ɍ��肷�邱�Ƃɐ�������B�X���^���E�A�u�h�D���t�@�^�[�E�A�O���i�݈�1651-82�j�ͤ�o���e���ōł����������߂��x�z�҂ł��邪����̎��㤃����v���ō͔|�����Ӟ��̓o���e���l�̋M���ɂ���ĊǗ����ꂽ�����͔|�̃V�X�e���ɂ���Ĥ���ׂăX���^���̂��Ƃɓ͂�����悤�ɂȂ�����O���l�ւ̔̔��͌��i�ɊǗ����ꂽ����ꂪ�o�^���B�A�ɂ���I�����_�l�Ƃ̐킢�̕���ɂȂ����B

�@���̃X���^���́A�₪�Đ��m���̑D�⒆�����̑D����Ȃ�Ǝ��̑D�������悤�ɂȂ�A�����̏ꍇ�O���l�D������D�����A�͂邩�����̍`�ł���}�j���A�����A���{�A�V�����A�R���}���f���A�X���g�A���J�k�A���r�A�l�ɂ܂Ō��Ղ��s�Ȃ����B

�@�W�����r��p�����o���ł̓o���e����͕킵�āA���������Րl��C�����Ĥ�z�≖���s�ꉿ�i�ȉ��Ť�Ӟ��ƌ����������B�{���l�I���o���W�����}�V���̎x�z�҂́A�I�����_���C���h��ЂƂ̌_��𗚍s���Ă��Ȃ������ɗ��v���c��悤�ɂ��邽�߂ɁA1660�N��ɌӞ��͔|�҂ɒቿ�i�Ŏ����̑㗝�l�ւ̔���n�������������B

�@17���I��ʂ��Ă����Ƃ����R�ł������}�J�b�T���ł������A1650�N��ɂȂ�Ɖ����̑D�ɓ��ʑҋ���^����B�C�M���X�l�����ͤ�}�J�b�T���̃S�A�ƃ^���̉����������������̌����l�ŏ��i�낤�Ƃ��餕s�@�ȏ��l�ɂȂ��Ă���ƕs�����q�פ����2�N��ɂ͉������͌��Ղ��×~�ɂȂ�A�c�悽�����������Ƃ����Ă���B�������ͤ�I�����_���C���h��Ђ̂�����^�����Ȃ��Ƃ���Ă����Ȃ��悤�Ȥ�댯�Ȏ���ɂȂ��Ă��܂��Ă����i�ȏ㤓��L�ȊO����[�h�O���Ap.333-9�j�

�����U���Ֆ�������l������J�l��}�J�b�T���l��

�@����A�W�A�̑����̍`�s�Ƃ����ł̌��Ղͤ�`�s�ɋ������邢�͓����������U���Ֆ��ɂ���ĉ^�c����Ă����Ƃ����Ă悢�B����A�W�A�̗��U���Ֆ��̑�\�ͤ�����l�ƃ|���g�K����̂ɂ���ė��U�����������l�i�}���[�l�j�ł���

���̈ړ����ɂ������B�ނ�ͤ���O���U�ɂ���Ĥ�܂��p�n���A�p�^�j�A�W���z�[���A�A�`�F�A���̌�o���e���A�}�J�b�T���A�A���^���A�J���{�W�A�ɐV�������_��z��������ɂ̓}���[���b���C�X���[�����k�̃R�~���j�e�B�����܂�顂��̂Ȃ��ł��A�}�J�b�T���̓I�����_�l�����q������Ղ�Ɛ肵�悤�Ƃ��铮����j�~���悤�Ƃ��餐l�X�̋��_�ƂȂ�B

�@1620�N��A�}�J�b�T���ɂ̓����J�l������l�����āA����600�l��1624�N�ɌӞ����W�߂Ƀ����b�J�����ɏo�����餃t���[�m�D�Ɋւ���Ă��������烀���J�l�����̓}�J�b�T���̂��߂ɗE���ɃI�����_�l�Ɛ�����B�����Ĥ1669�N�I�����_�Ƃ̐푈�Ń}�J�b�T�����ח��������A�ނ�͍Ăї��U���邱�ƂƂȂ�B

�@���łɂ݂��悤�ɁA�}�^�����̃X���^���E�A�O�����p�̃A�}���N���b�g1���ɂ���Ĥ�W�������k���C�݂̍`�s�͔j��顂����Ť�W�����l�̌��Տ��l�����̓o���W�����}�V���A�o���e���A�p�����o���A�p�^�j�A�}�J�b�T���ȂǂɌ��Ջ��_���ڂ��A�����J�l�Ɠ�������B����Ɍ�p�̃A�}���N���b�g2���i�݈�1677-1703�j�ͤ�g�D���m�W�����̔����ɓ������Ĥ1677�N�I�����_���C���h��ЂɌR��������������̌��Ԃ�ɃI�����_�Ɍ��ՓƐ��������������Ȃ��Ȃ顂��̌��ʤ���[���b�p�l�ł��낤�ƃA�W�A�l�ł��낤�ƁA���ׂĂ̊C����Րl���W��������r������邱�ƂɂȂ�B

�@�A���\�j�[�E���[�h���ɂ����ẮA�u���[���b�p�̓Ɛ�I�ȍw���Ƃ��̑��̈��͂����������߁A�x�z�҂����͂���Ȃ���Ղ�ނ玩�g�̎�Ɉ���A���̌��Ս��Ƃ𒆉��W���ɂ��A�Ɨ���ۂƂ��Ƃ����B17���I�ɂ́A�y���̌��Տ��������͎���Ƀ}���[�l�ƒ����l�ɋA����[���肳���Ƃ����Ӗ���]�悤�ɂȂ�A[������]�����l�͓y���̎҂����Ȃ��Ȃ�A�����X�����Ȃ��Ȃ��Ă����v�Ƃ����i���[�h�O���Ap.168�j�B

�@�܂���I�����_���C���h��Ђ̏����̓A�W�A�l�̋��͎҂����Ȃ���Εs�\�������悤�ɤ���̐[��������ނɂ��Ă������ł����Ĥ�u�ނ���A����A�W�A�̂���߂ē��I��2�̏��Ɗ����̒S����\�y�O�[�̃����l�ƃW�������k���̃W�����l�\���A������A���ی��Ղ���p�����������Ƃ������ł������v�Ƃ������i���[�h�O���Ap.382-3�j�B

�@����A�W�A�̑����̍`�s�Ƃ����ł̌��Ղͤ�`�s�ɋ������邢�͓����������U���Ֆ��ɂ���ĉ^�c����Ă����Ƃ����Ă悢�B����A�W�A�̗��U���Ֆ��̑�\�ͤ�����l�ƃ|���g�K����̂ɂ���ė��U�����������l�i�}���[�l�j�ł���

| �@15���I����������̎����Ջ֎~�ɂ��u������ɂ��꤂܂��A�a�̑剓���I���㤋A���������˂������̒����l�͉؋��ɂȂ��Ĥ�W�������̃O���V�N��h�D�}�N�A�p�����o���A�����J�A�p�^�j�A�A���^���Ȃǂɋ�������悤�ɂȂ顔ނ�ͤ�����ւ̒��v���Ղ�g�D���A�A�W�A�n��Ԃ̌��Ղɏ]�����������ȊO�̖����͌�q����� �@����ȊO�ɤ�`�����l�A�y�O�[�̃����l�A�}�j����u���l�C�̃��\���l�A�W�����l�A�o���_�l�����顁u�ނ�̌̋��́A�ނ�̌��ՂɊS���Ȃ��m���͂́n�R���͂ɂ���ĐA���n���\���F�g�i���ɂ��`�����p�x�z�A�r���}�ɂ��y�O�[�x�z�A�X�y�C���ɂ��}�j���x�z�A�}�^���������ɂ��W�����C�݁i�p�V�V���j�x�z�\����A�����J�l�Ɠ��l�Ɋ����Ȍ��Տ��l�Ƃ��Ďc�����B17���I�ɂͤ�}�J�b�T���l�ƃu�M�X�������͂Ȍ��Ֆ��Ƃ��ċ����Ă����v�i���[�h�O���Ap.168�j�B �@�y�O�[�̃����l�̓A�`�F�⃀���J��o���e���ƌ��Ղ���܂��傫�ȃW�����N�����n�Ŕ�������Ă���������̑S�����̃p�C���i�E�����i�݈�1551-81�j��1574�N7�ǂ̑�D�i���悻����30Ұ�فA��8Ұ�فj�̌����𖽂������C����Ղ��w�����Ă����Ƃ������p�i���_�p�C�����i�݈�1581-99�j�����S�ȓ������s�������߁A�R�X�~�[���i�o�Z�C���j�ƃ}���^�o���̍`���������N���������ꤊ��S�ɔj���B�����l�ͤ�p�C���i�E�����̌R����邽�ߤ���ɖS�����顂��̃y�O�[�ͤ1599�N�^�E���O�[�ƃA���J���̘A���R�ɔs���B �@�����J�l�̋����ͤ�����̍��ɂ܂�����L��ȘA�g�� |

|

| �V���� ���z���ꂽ�A�o�S�[�i�~�����}�[�j |

|

|

|

| �����r���}��A�E��������ɂ��A �����╧���̕z���ɂ��ċL���Ă���A1557 �V���E�F�Y�B�[�S�����p�S�_�i�j���E���E�[�s�j�� |

�@1620�N��A�}�J�b�T���ɂ̓����J�l������l�����āA����600�l��1624�N�ɌӞ����W�߂Ƀ����b�J�����ɏo�����餃t���[�m�D�Ɋւ���Ă��������烀���J�l�����̓}�J�b�T���̂��߂ɗE���ɃI�����_�l�Ɛ�����B�����Ĥ1669�N�I�����_�Ƃ̐푈�Ń}�J�b�T�����ח��������A�ނ�͍Ăї��U���邱�ƂƂȂ�B

�@���łɂ݂��悤�ɁA�}�^�����̃X���^���E�A�O�����p�̃A�}���N���b�g1���ɂ���Ĥ�W�������k���C�݂̍`�s�͔j��顂����Ť�W�����l�̌��Տ��l�����̓o���W�����}�V���A�o���e���A�p�����o���A�p�^�j�A�}�J�b�T���ȂǂɌ��Ջ��_���ڂ��A�����J�l�Ɠ�������B����Ɍ�p�̃A�}���N���b�g2���i�݈�1677-1703�j�ͤ�g�D���m�W�����̔����ɓ������Ĥ1677�N�I�����_���C���h��ЂɌR��������������̌��Ԃ�ɃI�����_�Ɍ��ՓƐ��������������Ȃ��Ȃ顂��̌��ʤ���[���b�p�l�ł��낤�ƃA�W�A�l�ł��낤�ƁA���ׂĂ̊C����Րl���W��������r������邱�ƂɂȂ�B

�@�A���\�j�[�E���[�h���ɂ����ẮA�u���[���b�p�̓Ɛ�I�ȍw���Ƃ��̑��̈��͂����������߁A�x�z�҂����͂���Ȃ���Ղ�ނ玩�g�̎�Ɉ���A���̌��Ս��Ƃ𒆉��W���ɂ��A�Ɨ���ۂƂ��Ƃ����B17���I�ɂ́A�y���̌��Տ��������͎���Ƀ}���[�l�ƒ����l�ɋA����[���肳���Ƃ����Ӗ���]�悤�ɂȂ�A[������]�����l�͓y���̎҂����Ȃ��Ȃ�A�����X�����Ȃ��Ȃ��Ă����v�Ƃ����i���[�h�O���Ap.168�j�B

�@�܂���I�����_���C���h��Ђ̏����̓A�W�A�l�̋��͎҂����Ȃ���Εs�\�������悤�ɤ���̐[��������ނɂ��Ă������ł����Ĥ�u�ނ���A����A�W�A�̂���߂ē��I��2�̏��Ɗ����̒S����\�y�O�[�̃����l�ƃW�������k���̃W�����l�\���A������A���ی��Ղ���p�����������Ƃ������ł������v�Ƃ������i���[�h�O���Ap.382-3�j�B

�������l���l��Ӟ��͔|�҂Ƃ̎����ł̒�����

�@1600�N�㤂��łɒ����l�̓x�g�i����t�B���s�������A�p�^�j�A�o���e���ɂ�����O���l���Րl�̍ő�O���[�v�ł������17���I��A���^����o���e���̒����l���l�j����3000�l��}�j���ł�1603�N�ɂ�2��3000�l�A�z�C�A���ł�1640�N��5000�l�𐔂����B

�@�����ŃA���\�j�[�E���[�h���͏d�v�Ȏw�E�R�ƍs���Ă��顁u17���I���i�ނƁA����A�W�A�̍`�̓������ɑ؍݂��Ă��������l�����́A����ɐ[�������̑傫�Ȓ����s��ɓ����čs�����B1600�N�O��̃o���e���ł́A�����l�����łɍ͔|�̌�̓����ŁA�Ӟ����グ�n�߂Ă����c�c1620�N��ɂ́A�W�����r�ƃp�����o���œ��l�̂��Ƃ��N�����Ă����B�����l�́A�T�^�I�ɂ̓X�}�g���l�̍Ȃ̏����ɂ��A�Ӟ��͔|�҂Ǝ�������邽�߂Ɏs��ŗA���z������Ă����v�Ƃ����i���[�h�O���Ap.426-7�j�B

�@�A���\�j�[�E���[�h���́A���̈Ӗ������Ɍ��y���Ă��Ȃ��������A�W�A�ɂ����Ă͌��Րl���Ӟ��͔|�҂Ƃ����ڤ�ڐG���Ȃ��悤�K�����邱�Ƃ���`�s���Ƃ̊�{����ł������Ƃ���Ă��顂���ɂ�������炸������l���l�Ɍ����Č��ՑS�����ɂȂ�Ɠ������܂ŕ�������悤�ɂȂ褂��������K���ꂤ�闧���z���Ă������Ƃͤ���炩�ł���B

�@�}�j���ƃo�^���B�A�Ƃ����A���`�s�ͤ�l�X�ȏ����A�����钆���l�̌��Րl����łłȂ�����ׂĂ̐��Y�����Ɍg���E�l��J���҂Ɉˑ����Ă����B�o�^���B�A�łͤ�����l�͏�ǂ̂Ȃ��ɏZ�ނ��Ƃ�������Ă���1699�N�ɂ͏Z����39�߰��Ă��߂Ă�����}�j���ł͔ނ�͏�ǂ̊O�ɏW�Z���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�u���[���b�p�l�����́A�����l�����Ȃ���Γs�s�͌��݂��ꂸ�A���Ղ͈ێ��ł����A����̕K���i������������Ȃ����Ƃ��킩���Ă����B�����l�͎Y�Ƃ݂̂Ȃ炸���a�̂��߂ɂ��A�傫�ȉ��l�������Ă����̂ł���v�B������u�����l�ɂƂ��ẮA���[���b�p�l�ɊǗ�����Ă���`��2�{�̖��͂��������B�����͕֗��ŐV�������ۖf�Ղ̒��S�ł���A�Ƃ�킯�A�����J�Ɠ��{�̋₪�A�������K�v�Ƃ��邮�炢�͂���������ł���v�i���[�h�O���Ap.433�j�B

�@���������C����Ղ�s�s�����Ƃ̂���������łȂ�������l�͍`�s�s���ɐ[����������Ă���������Ĥ�����ł͒����l�������x�T�ɂȂ邱�Ƃ��ł��A�����l�ł��邱�Ƃ���߂Ȃ��Ă��e���͂����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă�������ł���B

�@�I�����_�l�ͤ���[���b�p�ł����Ƃ��\���I�Ȑŋ��������x�B�����Ă���A���N����ɂ����čō��z�̓��D�҂ɐŋ��̒����������Ă������A�o�^���B�A�ɂ����Ă͂���𒆍��l�ɐ������킹�Ă������������K���āu18���I�̃V�����ł́A�`�̐Ŏ��A�q���A��̍̌@�A�����āc�c�m���E�ł����A���N�̉��ւ̎x�����ƈ����ւ��ɤ�����l�����������Ă����v�Ƃ����i���[�h�O���Ap.435�j�

�@1600�N�㤂��łɒ����l�̓x�g�i����t�B���s�������A�p�^�j�A�o���e���ɂ�����O���l���Րl�̍ő�O���[�v�ł������17���I��A���^����o���e���̒����l���l�j����3000�l��}�j���ł�1603�N�ɂ�2��3000�l�A�z�C�A���ł�1640�N��5000�l�𐔂����B

�@�����ŃA���\�j�[�E���[�h���͏d�v�Ȏw�E�R�ƍs���Ă��顁u17���I���i�ނƁA����A�W�A�̍`�̓������ɑ؍݂��Ă��������l�����́A����ɐ[�������̑傫�Ȓ����s��ɓ����čs�����B1600�N�O��̃o���e���ł́A�����l�����łɍ͔|�̌�̓����ŁA�Ӟ����グ�n�߂Ă����c�c1620�N��ɂ́A�W�����r�ƃp�����o���œ��l�̂��Ƃ��N�����Ă����B�����l�́A�T�^�I�ɂ̓X�}�g���l�̍Ȃ̏����ɂ��A�Ӟ��͔|�҂Ǝ�������邽�߂Ɏs��ŗA���z������Ă����v�Ƃ����i���[�h�O���Ap.426-7�j�B

�@�A���\�j�[�E���[�h���́A���̈Ӗ������Ɍ��y���Ă��Ȃ��������A�W�A�ɂ����Ă͌��Րl���Ӟ��͔|�҂Ƃ����ڤ�ڐG���Ȃ��悤�K�����邱�Ƃ���`�s���Ƃ̊�{����ł������Ƃ���Ă��顂���ɂ�������炸������l���l�Ɍ����Č��ՑS�����ɂȂ�Ɠ������܂ŕ�������悤�ɂȂ褂��������K���ꂤ�闧���z���Ă������Ƃͤ���炩�ł���B

�@�}�j���ƃo�^���B�A�Ƃ����A���`�s�ͤ�l�X�ȏ����A�����钆���l�̌��Րl����łłȂ�����ׂĂ̐��Y�����Ɍg���E�l��J���҂Ɉˑ����Ă����B�o�^���B�A�łͤ�����l�͏�ǂ̂Ȃ��ɏZ�ނ��Ƃ�������Ă���1699�N�ɂ͏Z����39�߰��Ă��߂Ă�����}�j���ł͔ނ�͏�ǂ̊O�ɏW�Z���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�u���[���b�p�l�����́A�����l�����Ȃ���Γs�s�͌��݂��ꂸ�A���Ղ͈ێ��ł����A����̕K���i������������Ȃ����Ƃ��킩���Ă����B�����l�͎Y�Ƃ݂̂Ȃ炸���a�̂��߂ɂ��A�傫�ȉ��l�������Ă����̂ł���v�B������u�����l�ɂƂ��ẮA���[���b�p�l�ɊǗ�����Ă���`��2�{�̖��͂��������B�����͕֗��ŐV�������ۖf�Ղ̒��S�ł���A�Ƃ�킯�A�����J�Ɠ��{�̋₪�A�������K�v�Ƃ��邮�炢�͂���������ł���v�i���[�h�O���Ap.433�j�B

�@���������C����Ղ�s�s�����Ƃ̂���������łȂ�������l�͍`�s�s���ɐ[����������Ă���������Ĥ�����ł͒����l�������x�T�ɂȂ邱�Ƃ��ł��A�����l�ł��邱�Ƃ���߂Ȃ��Ă��e���͂����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă�������ł���B

�@�I�����_�l�ͤ���[���b�p�ł����Ƃ��\���I�Ȑŋ��������x�B�����Ă���A���N����ɂ����čō��z�̓��D�҂ɐŋ��̒����������Ă������A�o�^���B�A�ɂ����Ă͂���𒆍��l�ɐ������킹�Ă������������K���āu18���I�̃V�����ł́A�`�̐Ŏ��A�q���A��̍̌@�A�����āc�c�m���E�ł����A���N�̉��ւ̎x�����ƈ����ւ��ɤ�����l�����������Ă����v�Ƃ����i���[�h�O���Ap.435�j�

������A�W�A���C���ڂ̃K���[��������

�@����A�W�A�̎x�z�҂����͂��������Ă��邾���Ȃ��A���[���b�p�̕��������A���[���b�p�l���ق����肵�āA���[���b�p�̌R���Z�p����荞�ޡ����ɂ���Ĥ���[���b�p�l����ǂɕ������߂Ă������Ƃ��������x��\�ƂȂ��������������O���Z�p�́A����������Ȃ���w�n�ɑ��Ĥ�x�z�҂���������Ȍ��͂�����̂ɂ��𗧂����

�@����A�W�A�ɂ����Ĥ���[���b�p�l���R���I�ɗD�ʂȗ���ɗ��������̂ͤ��C�̈З͂Ƃ����D�ɐ����t����Z�p�ɂ������B����ɂ���Ĥ����ɑR�ł��镐�͂̂Ȃ��_�E��W�����N����ނ����邱�Ƃ��ł��������ɤ����A�W�A�̎x�z�҂����̓��[���b�p�̑D�^��͕킷��̂łȂ��A��^�̕����K���[����邱�ƂőR���悤�Ƃ����B

�ȍ��̑�C���܂ޖC100��𓋍ڂ��Ă����B����܂Ō����Ȃ��̂𐔁X���Ă����������̖ڂ��A���̗̈e�ɂ͋��Q������ꂽ�v�B

�@�I�����_�l�ɂ��A�u�o���e���̃K���[�͉����b��4��A�}�J�b�T���̃R���R���͑D�O����7��A�܂��}�h�D�����̑�^�K���[�͍ő�200�l�̕������悹�Ă������A�I�[���̐������Ȃ��A��C��2�傾���ł������c�c�R���R���́A�������100�l�A�}�X�P�b�g�e���6�l�A�܂������̖C4�A5����悹�c�c�C1���3�l�����1�l�͏Ə��A1�l�͑���A1�l�͔��˂ɓ������Ă����v�B

�@�x�g�i���l�ͤ���[���b�p�l�N�U�O����A�����K���[���̗p���Ă����Ƃ��ꤌ��n�ɂ���������{�l�ɂ��Τ�V�i�ɂ́u230-240�ǂ̃K���[���������Ƃ��A���̂��̂��̂ɑ�����ƕ��m�����˂�64�l����D���A�܂��w���4-8����ނ̒e�ۂ˂���C1��A�J�����F�����C2����悹�Ă����Ƃ��顂��̂悤�ȃK���[��50�ǂ���Ȃ�D�����A1643�N��3�ǂ̐�͂���Ȃ�I�����_�̑D�c���P�����A����S�����܂ފ��͂ӂ����B����͂����炭�A1940�N��ȑO�ɃA�W�A�l�ɂ���ăI�����_�C�R�����A�����Ƃ����J�I�Ȕs�k�ł������v�Ƃ���Ă���B

�@�����K���[�ͤ�m���Ɂu�n���C�Ɠ����悤��[��]���̑�������A�W�A�̊C��ł́A�啺�͂��^�сA�C���ɓK�����ʒu�ɑD�𒅂��邽�߁v�ɂ́A�����Ƃ������葁����i�ł������B������u�Z���I�ɂ͂��̐�p�́A����A�W�A�̎x�z�҂����������I�ɂ��ΊO�I�ɂ��D���ɂȂ錋�ʂ������炵�����A17���I�ɂȂ�ƌy�����D�͂ɒ������I�����_��C�M���X�̑D���Ƃ̉��ł͂قƂ�ǂ̏ꍇ�ɔs�k�ɏI������v�̂ł���i�ȏ㤃��[�h�O���Ap.310-15�j�B

�@����A�W�A�̎x�z�҂����͂��������Ă��邾���Ȃ��A���[���b�p�̕��������A���[���b�p�l���ق����肵�āA���[���b�p�̌R���Z�p����荞�ޡ����ɂ���Ĥ���[���b�p�l����ǂɕ������߂Ă������Ƃ��������x��\�ƂȂ��������������O���Z�p�́A����������Ȃ���w�n�ɑ��Ĥ�x�z�҂���������Ȍ��͂�����̂ɂ��𗧂����

�@����A�W�A�ɂ����Ĥ���[���b�p�l���R���I�ɗD�ʂȗ���ɗ��������̂ͤ��C�̈З͂Ƃ����D�ɐ����t����Z�p�ɂ������B����ɂ���Ĥ����ɑR�ł��镐�͂̂Ȃ��_�E��W�����N����ނ����邱�Ƃ��ł��������ɤ����A�W�A�̎x�z�҂����̓��[���b�p�̑D�^��͕킷��̂łȂ��A��^�̕����K���[����邱�ƂőR���悤�Ƃ����B

| �@1600�N�܂łɁA�A�`�F�����łȂ��o���e���A�W���z�[���A�p�n���A�u���l�C�Ȃǂͤ�����K���[��100�Ljȏ㓊�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă���� �@�����ł����K���[�ͤ����̃^�C�Ɍ���悤�Ȍ^���̂��̂ł���A�u�����̑D�̤����͂����`��A���x�A�d�グ�̗ǂ��Ȃǂ́A�˂Ƀ��[���b�p�l�̋��Q�̓I�ł������B�V�����̐��I�ȏ�����{���ꂽ�K���[�͐��E��������B�����b�J�̑D�͗��̌`��Ƒ��������B�D��͗��̓���D���͗��̔��̂悤�ł������c�c�}�J�b�T���̃K���[�͂���߂ċ���ł��褂킪���ł͂��̋K�͂̂��̂������ł��铏���͂��Ȃ����낤�v�B �@�A�`�F�̉��C�X�J���_���E���_�͖�400�ǂ̃K���[�����L������̂��ׂĂ��펞�ғ��\�ɂȂ��Ă����B�A�`�F�������J���U�����邽�߂ɤ1629�N�Ɍ��������u�V�n�̋��|�v���́A�|���g�K���l�ɂ��u�����炭���č��ꂽ�ؑ��D�̒��ōő�̂��̂��������낤�B���̑D���Ō�ɝ\�߂��邱�ƂɂȂ����|���g�K���l[���������̂ͤ]�A���̑D����100Ұ�قɒB���A�e���p�K�i���j���̌��� |

|

| ���F������Ƒ����m�Ƃ��z�u���ꂽ�A 2�̍b�����}�h�D���̐퓬�D�A �E�F�e���i�`���̃R���R���ŁA ������̓A�E�g���K�[����A7��̏���C�� �o���FA.���[�h�F���A����G�H���� �w��q�C����̓���A�W�A �Q�x�Ap.313�A �@����w�o�ŋǁA2002 |

�@�I�����_�l�ɂ��A�u�o���e���̃K���[�͉����b��4��A�}�J�b�T���̃R���R���͑D�O����7��A�܂��}�h�D�����̑�^�K���[�͍ő�200�l�̕������悹�Ă������A�I�[���̐������Ȃ��A��C��2�傾���ł������c�c�R���R���́A�������100�l�A�}�X�P�b�g�e���6�l�A�܂������̖C4�A5����悹�c�c�C1���3�l�����1�l�͏Ə��A1�l�͑���A1�l�͔��˂ɓ������Ă����v�B

�@�x�g�i���l�ͤ���[���b�p�l�N�U�O����A�����K���[���̗p���Ă����Ƃ��ꤌ��n�ɂ���������{�l�ɂ��Τ�V�i�ɂ́u230-240�ǂ̃K���[���������Ƃ��A���̂��̂��̂ɑ�����ƕ��m�����˂�64�l����D���A�܂��w���4-8����ނ̒e�ۂ˂���C1��A�J�����F�����C2����悹�Ă����Ƃ��顂��̂悤�ȃK���[��50�ǂ���Ȃ�D�����A1643�N��3�ǂ̐�͂���Ȃ�I�����_�̑D�c���P�����A����S�����܂ފ��͂ӂ����B����͂����炭�A1940�N��ȑO�ɃA�W�A�l�ɂ���ăI�����_�C�R�����A�����Ƃ����J�I�Ȕs�k�ł������v�Ƃ���Ă���B

�@�����K���[�ͤ�m���Ɂu�n���C�Ɠ����悤��[��]���̑�������A�W�A�̊C��ł́A�啺�͂��^�сA�C���ɓK�����ʒu�ɑD�𒅂��邽�߁v�ɂ́A�����Ƃ������葁����i�ł������B������u�Z���I�ɂ͂��̐�p�́A����A�W�A�̎x�z�҂����������I�ɂ��ΊO�I�ɂ��D���ɂȂ錋�ʂ������炵�����A17���I�ɂȂ�ƌy�����D�͂ɒ������I�����_��C�M���X�̑D���Ƃ̉��ł͂قƂ�ǂ̏ꍇ�ɔs�k�ɏI������v�̂ł���i�ȏ㤃��[�h�O���Ap.310-15�j�B

������A�W�A�D�̏��^���Ƒ�������

�@15���I�ȍ~�����A�W�A�ɋ������Ă��������l�ͤ�㎿�ň�������A�W�A�ނ��g����܂��n�������D��H���ق��Ĥ����A�W�A�Ƃ̍����^�W�����N�D���������Ă�����������āA����A�W�A�Ŋ���W�����N�D�́A���̑���������A�W�A�̉؋��D�ł������

�@16���I��|���g�K���D�͑傫���Ȃ�����C���h�m�͑��Ɏg��ꂽ�i�I�i�ݕ��D�j�ͤ16���I����400�σg���ł��������A���I���ɂ�2000�g���߂��Ȃ�����o���e����A���J����A���^���ȂǓ���A�W�A�̍`�s�̎x�z�҂����ͤ���[���b�p�l�⒆���l�̐v�ő���ꂽ�A��^�̐퓬�p�̃K���[��W�����N��i�I�����L���Ă����

�@15���I�ȍ~�����A�W�A�ɋ������Ă��������l�ͤ�㎿�ň�������A�W�A�ނ��g����܂��n�������D��H���ق��Ĥ����A�W�A�Ƃ̍����^�W�����N�D���������Ă�����������āA����A�W�A�Ŋ���W�����N�D�́A���̑���������A�W�A�̉؋��D�ł������

�@16���I��|���g�K���D�͑傫���Ȃ�����C���h�m�͑��Ɏg��ꂽ�i�I�i�ݕ��D�j�ͤ16���I����400�σg���ł��������A���I���ɂ�2000�g���߂��Ȃ�����o���e����A���J����A���^���ȂǓ���A�W�A�̍`�s�̎x�z�҂����ͤ���[���b�p�l�⒆���l�̐v�ő���ꂽ�A��^�̐퓬�p�̃K���[��W�����N��i�I�����L���Ă����

|

|

| ����F�i�E2�ǁA�E��F�K���I���A �����F�K���[2�ǁA�E���F�J�������� ���ځF�W���A���E�f�E�J�X�g���́u�C���h�q�H��W�v �o���F���� �B �ďC, �H�c �� �� �w���A�W�A�C��ɑ�������1�@�C���猩�����j�x�Ap.131�: ������w�o�ʼn�A2013 |

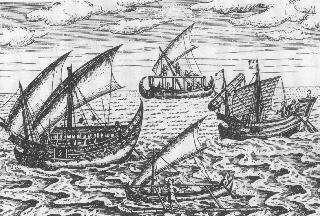

�ŏ��̃I�����_�̉������ɂ���ĕ`���ꂽ �ォ��E���ɁA�W�����̌��p�����A �����W�����N�A�n���̋��D�A�W�����̃W�����N �o���FA.���[�h�F���A����G�H���� �w��q�C����̓���A�W�A �Q�x�A��.54�A �@����w�o�ŋǁA2002 |

�@�����������A�W�A�̉ݕ��D�͏������Ȃ��Ă������B16���I���߂̃W�����N�̐σg���͕��ς�400�g������500�g�����炢�ł��������16���I�̏I���ɂ͔����ȉ��ƂȂ����B����łकĂ��W����������X�}�g������}���[�����̍`�s�ɉ^�Ԥ�W�����̃W�����N������200�g�����Ă���������������Ƃ��礃W�����N�͒����l�����L����200-800�g���̑D���������t�ɂȂ��Ă��܂��B

�@����A�W�A�̑D�ͤ���̑傫���͑S�̂Ƃ��ď������Ȃ���������̐��͑����顗Ⴆ�Τ�X���o���n�悾����20-200�g���̑D��1000�Ljȏア���Ƃ����،�������

�@�u�傫�������肵������A�W�A�̃W�����N�D�����������R�v�ɂ��āA�A���\�j�[�E���[�h���́u���ɑ傫�ȑD�͕��a���̗��ł͍ő�̗��邪�A���[���b�p�D�ƑΛ������ۂ̓����̃X�s�[�h�Ƒ��c���Ɛ퓬�Η͂̂�����ɂ�������v����ł���Ɓi���[�h�O���Ap.53�j������ς�C�퐫����������邪��ʂ����Ă��ꂾ�����낤����ނ��냈�[���b�p�l�̈����������̑D�𑽂���点���̂ł͂Ȃ����

�@��^�̃W�����N��K���[�ͤ�r���}�̃y�O�[��W�����̃`���{����}���[�������݂̃����M��e�i�b�Z�����ɂ����Č������ꤓ���A�W�A�ɍL���������ꂽ����̂Ȃ��łः`�[�N�ނ��L�x�ȃy�O�[�̃}���^�o���̑��D���͑�^�D�N20�ǂقnj��������Ƃ�����D��͑��D�̒��ɏo�����Ĥ���n�̏Z���ɑD�ނ��o������܂��D��H���g���ĐV���D���������Ă���������J�ȂǑ傫�ȍ`�s�łͤ�y�O�[���̑D����������Ă����Ƃ����

�@����A�W�A�̑D�ͤ���̑傫���͑S�̂Ƃ��ď������Ȃ���������̐��͑����顗Ⴆ�Τ�X���o���n�悾����20-200�g���̑D��1000�Ljȏア���Ƃ����،�������

�@�u�傫�������肵������A�W�A�̃W�����N�D�����������R�v�ɂ��āA�A���\�j�[�E���[�h���́u���ɑ傫�ȑD�͕��a���̗��ł͍ő�̗��邪�A���[���b�p�D�ƑΛ������ۂ̓����̃X�s�[�h�Ƒ��c���Ɛ퓬�Η͂̂�����ɂ�������v����ł���Ɓi���[�h�O���Ap.53�j������ς�C�퐫����������邪��ʂ����Ă��ꂾ�����낤����ނ��냈�[���b�p�l�̈����������̑D�𑽂���点���̂ł͂Ȃ����

�@��^�̃W�����N��K���[�ͤ�r���}�̃y�O�[��W�����̃`���{����}���[�������݂̃����M��e�i�b�Z�����ɂ����Č������ꤓ���A�W�A�ɍL���������ꂽ����̂Ȃ��łः`�[�N�ނ��L�x�ȃy�O�[�̃}���^�o���̑��D���͑�^�D�N20�ǂقnj��������Ƃ�����D��͑��D�̒��ɏo�����Ĥ���n�̏Z���ɑD�ނ��o������܂��D��H���g���ĐV���D���������Ă���������J�ȂǑ傫�ȍ`�s�łͤ�y�O�[���̑D����������Ă����Ƃ����

��17���I�㔼����̌��Ղ̌�ނƂ��̗v����

�@17���I�O����I�����_���C���h��Ђ͗B��̏����҂ƂȂ褂��̗��v�͂܂��Ƀs�[�N�ɒB�����B�A���X�e���_�������s��ɂ�����I�����_���C���h��Ђ̊�����1640-71�N�̂����������A1648�N��1671�N�ɂ͋L�^�I�Ȋ����ƂȂ����B��������I�����_���C���h��Ђɂ����Ă�1660-1700�N�̎����A�o�^���B�A����I�����_�ɖ߂��Ă���ݕ��D�̐�������ɏ��Ȃ��Ȃ顂���̓I�����_���C���h��Ђ��ˑ����Ă��铌��A�W�A���Ղ����ނ��Ă������Ƃɂ����̂ł������B

�@���E�o�ςɂ����邢�����̒n�悪��@�Ɋׂ�A����A�W�A���߂�����Ղ�17���I������ނ��A�u��@�v�ƌĂ�鎞��ɓ���

�@�}�j���ɓ��`�����D�̐ωz�ɂ��Ē����̓��v������B����ɂ��A1616-20�N��61��ڱق��s�[�N�ɂ��Ĥ1651-55�N�ɂ�19��ڱق܂Ō���������̌�30��ڱق��邱�Ƃ��Ȃ������A�W�A����̌Ӟ��̗A�o�ʂͤ1670�N��8000�݂��s�[�N�ɂ��Ĥ1670�N��4000�ݤ1680�N��2500�݂ƌ������16���I���߂̏�Ԃɖ߂顓���A�W�A�̌Ӟ��⍁�h�����A�q�����D�̐ωz�ɐ�߂�䗦�ͤ�I�����_�̏ꍇ1648-50�N��68�߰��ĂƏW�����Ă������1698-1700�N�ɂ�23�߰��Ăɗ������ޡ����Ɏ���đ������̂��C���h�ȕz�ƃC���h���ł������

�@���̓���A�W�A���Ղ̌�ނ̎傽�鍪���ɂ��Ĥ�A���\�j�[�E���[�h���ͤ�ʐ��̓I�����_���C���h��Ђ̏����ɂ���Ɛ����������ɂ����������ՂɊS�̂Ȃ��������Ƃ̖u������������x���Ɣᔻ���顂���ȊO�ɤ����ɕC�G����v��������Ƃ�������̈�����܂����ł݂�����A�W�A�Y�i�̎��v�̌����ł��邪�����ȊO�Ɏ��̗v������������

�@�܂�����E�̋�̐��Y�ƌ��Ղւ̋������ቺ�������Ƃł���B1640�N��ɂȂ�Ƥ���L�V�R����}�j���ւ̋�A�o�͓��{�̋�Ɠ����悤�ɤ1620�N��s�[�N���̔����ȉ��Ɍ�������1635�N���{�������������ɉ���1668�N�ɂ͋�A�o���֎~����B�����́A1597�N117�ǂ̃W�����N�D�ɓn�q����^���Ă������1639�N�ɂ�39�ʂƂȂ褂��̌�}�j����o�^���B�A�Ɍ����������D�͂���Ɍ������顒����ͤ����ȋQ��ɂ��l�����������A�܂������̌����ɂ����č����͕���

�@���[���b�p�����ͤ1618-48�N�̎O�\�N�푈�Ȃǂɂ���ĎЉ�h�炬������1658-66�N�ɂ̓y�X�g�����s���Ĥ���̐l�������Ȃ茸�������顂���ɂ���Ĥ17���I�O����Z�r���A��o���g�C�̊C��A���ʁA�_���c�B�q�⃔�F�l�c�B�A�̌��դ���F�l�c�B�A��C�f���̐D�����Y��A���X�e���_���̐Ό����Y��C�M���X�̃E�[���A�o�͌�������

�@�u17���I�����܂łɂ́A�I�����_�l�̓Ɛ�ɂ�鈳�͎͂��c�̃A�W�A���l�ɂƂ��Ă���ɏ���������Ȃ�悤�ȋ�C��^���邱�ƂɂȂ����v�i���[�h�O���Ap.155�j����̌��ʂƂ��Ă���u����A�W�A���Ղɓo�ꂷ�鑼�̂�������҂����\�X�y�C���l�A�|���g�K���l�A�O�W�����[�g�l�A�x���K���l�A�����l�A���{�l�A�C�M���X�l�A�����ĂƂ�킯����A�W�A�l���Տ��l�O���[�v�\�ͤ���̎����ɂ��Ȃ��Ȃ����v�Ƃ����i���[�h�O���Ap.395�j�B

�@����琢�E�̈قȂ�ꏊ�ŋN�������l���̋t�]�ͤ16���I������̒��������㏸�̌�A1640�N�O�ォ�獒���Ƃ��̑��̐����K���i�̉��i�̉������������ƂƂȂ����B�������Ĥ����A�W�A�Y�i�̎��v�������グ�Ă������X�ɂ����Ĥ���̉����グ�v���������邱�ƂƂȂ�������̃��[���b�p�ɂ�����Ӟ����i�̒ቺ�ͤ�����ɉ��ɂ݂�ʂ�ł��邪�����͂��܂݂����[���b�p�̌Ӟ����v�����ނ������炾���ł͂Ȃ������

�@17���I�O����I�����_���C���h��Ђ͗B��̏����҂ƂȂ褂��̗��v�͂܂��Ƀs�[�N�ɒB�����B�A���X�e���_�������s��ɂ�����I�����_���C���h��Ђ̊�����1640-71�N�̂����������A1648�N��1671�N�ɂ͋L�^�I�Ȋ����ƂȂ����B��������I�����_���C���h��Ђɂ����Ă�1660-1700�N�̎����A�o�^���B�A����I�����_�ɖ߂��Ă���ݕ��D�̐�������ɏ��Ȃ��Ȃ顂���̓I�����_���C���h��Ђ��ˑ����Ă��铌��A�W�A���Ղ����ނ��Ă������Ƃɂ����̂ł������B

�@���E�o�ςɂ����邢�����̒n�悪��@�Ɋׂ�A����A�W�A���߂�����Ղ�17���I������ނ��A�u��@�v�ƌĂ�鎞��ɓ���

�@�}�j���ɓ��`�����D�̐ωz�ɂ��Ē����̓��v������B����ɂ��A1616-20�N��61��ڱق��s�[�N�ɂ��Ĥ1651-55�N�ɂ�19��ڱق܂Ō���������̌�30��ڱق��邱�Ƃ��Ȃ������A�W�A����̌Ӟ��̗A�o�ʂͤ1670�N��8000�݂��s�[�N�ɂ��Ĥ1670�N��4000�ݤ1680�N��2500�݂ƌ������16���I���߂̏�Ԃɖ߂顓���A�W�A�̌Ӟ��⍁�h�����A�q�����D�̐ωz�ɐ�߂�䗦�ͤ�I�����_�̏ꍇ1648-50�N��68�߰��ĂƏW�����Ă������1698-1700�N�ɂ�23�߰��Ăɗ������ޡ����Ɏ���đ������̂��C���h�ȕz�ƃC���h���ł������

�@���̓���A�W�A���Ղ̌�ނ̎傽�鍪���ɂ��Ĥ�A���\�j�[�E���[�h���ͤ�ʐ��̓I�����_���C���h��Ђ̏����ɂ���Ɛ����������ɂ����������ՂɊS�̂Ȃ��������Ƃ̖u������������x���Ɣᔻ���顂���ȊO�ɤ����ɕC�G����v��������Ƃ�������̈�����܂����ł݂�����A�W�A�Y�i�̎��v�̌����ł��邪�����ȊO�Ɏ��̗v������������

�@�܂�����E�̋�̐��Y�ƌ��Ղւ̋������ቺ�������Ƃł���B1640�N��ɂȂ�Ƥ���L�V�R����}�j���ւ̋�A�o�͓��{�̋�Ɠ����悤�ɤ1620�N��s�[�N���̔����ȉ��Ɍ�������1635�N���{�������������ɉ���1668�N�ɂ͋�A�o���֎~����B�����́A1597�N117�ǂ̃W�����N�D�ɓn�q����^���Ă������1639�N�ɂ�39�ʂƂȂ褂��̌�}�j����o�^���B�A�Ɍ����������D�͂���Ɍ������顒����ͤ����ȋQ��ɂ��l�����������A�܂������̌����ɂ����č����͕���

�@���[���b�p�����ͤ1618-48�N�̎O�\�N�푈�Ȃǂɂ���ĎЉ�h�炬������1658-66�N�ɂ̓y�X�g�����s���Ĥ���̐l�������Ȃ茸�������顂���ɂ���Ĥ17���I�O����Z�r���A��o���g�C�̊C��A���ʁA�_���c�B�q�⃔�F�l�c�B�A�̌��դ���F�l�c�B�A��C�f���̐D�����Y��A���X�e���_���̐Ό����Y��C�M���X�̃E�[���A�o�͌�������

�@�u17���I�����܂łɂ́A�I�����_�l�̓Ɛ�ɂ�鈳�͎͂��c�̃A�W�A���l�ɂƂ��Ă���ɏ���������Ȃ�悤�ȋ�C��^���邱�ƂɂȂ����v�i���[�h�O���Ap.155�j����̌��ʂƂ��Ă���u����A�W�A���Ղɓo�ꂷ�鑼�̂�������҂����\�X�y�C���l�A�|���g�K���l�A�O�W�����[�g�l�A�x���K���l�A�����l�A���{�l�A�C�M���X�l�A�����ĂƂ�킯����A�W�A�l���Տ��l�O���[�v�\�ͤ���̎����ɂ��Ȃ��Ȃ����v�Ƃ����i���[�h�O���Ap.395�j�B

�@����琢�E�̈قȂ�ꏊ�ŋN�������l���̋t�]�ͤ16���I������̒��������㏸�̌�A1640�N�O�ォ�獒���Ƃ��̑��̐����K���i�̉��i�̉������������ƂƂȂ����B�������Ĥ����A�W�A�Y�i�̎��v�������グ�Ă������X�ɂ����Ĥ���̉����グ�v���������邱�ƂƂȂ�������̃��[���b�p�ɂ�����Ӟ����i�̒ቺ�ͤ�����ɉ��ɂ݂�ʂ�ł��邪�����͂��܂݂����[���b�p�̌Ӟ����v�����ނ������炾���ł͂Ȃ������

���I�����_�̍`�s�j��̌��ʤ�Ӟ����Y�̐��ށ�

�@����A�W�A���Ղͤ����ɂ�����Ӟ��̎��v�̐L�т������炩�Ȍ��ނƤ�����ɂ�����Ӟ��̐��Y�ߏ褂����̌��ʂƂ��Ă̌Ӟ����i�̒ቺ������Ă��̐��Y�k���ƂȂ��Č�ނ���

�@�u1650�N��1653�N�̊ԂɁA����A�W�A�̎s��ŌӞ��Ɏx����ꂽ���i�́A�����ɉ������Ă����B1670�N��A���������v���͂邩�ɒǂ��z���A�I�����_�̌Ӟ����i�͈ꎞ�I��5����4�ɗ�������[�������ͤ5����4����������]�B�����Ĥ����A�W�A�Ŏx����ꂽ���i�́A1640�N��̂�����4����1�ɂȂ����v�i���[�h�O���Ap.408�j�B���̂��ƂŁA�I�����_�⌻�n�x�z�҂͐��Y���߂̂��ߌӞ��͔|���k��������邢�͐H�Ɛ��Y�ɓ]��������������Ĥ�Ӟ��͔|�͂��̍��l�̎��オ�I���ƁA���̖��͎͂����Ă��܂��

�@�����b�J�����k���łͤ�u�I�����_���C���h��Ђ͎s�ꉿ�i�����l�Œ��q���������łȂ��A����߂ċ����I�������W�����l�ƃ����J�l���珤�i���������グ�A�ĉ���5�{�ɏ㏸���錴����������v�B���̌��ʤ�ނ�͊����앨�͔|����P�ނ���Ă���������悤�ɂȂ�i���[�h�O���Ap.406�j�

�@����A�W�A���Ղ̌�ނɂƂ��Ȃ��Ĥ�A�o���v����������Ƥ�C���h�ȕz�̗A������������B17���I�㔼�A�C���h�ȕz�̉��i�͒������㏸����I�����_���C���h��Ђ͂���𓌓�A�W�A�ɓƐ苟�����ċ������グ�Ă���������l��1679-81�N�ɂȂ��1665-69�N���i��43�߰��Ă������Ȃ褎���20�N�Ԃ͂���ɒᗎ���Ă��܂���v����ɤ�������������Ȃ��Ȃ������̂�������Ă�����Ȃ���ԂƂȂ�

�@���������A�W�A���Ղ̌�ނɂ����鋟���T�C�h�̗v���Ƃ��Ĥ���̕M���ɏグ����̂��I�����_�̕��͂ɂ��`�s�U���Ɛ�̤�����Č��Ղ̓Ɛ�ɂ�镾�Q�ł��顂��̉e���͗l�X�ɂ����ꂽ�����A�W�A�̑����̍`�s�ɂ����Ĥ�C����Ղ̖��͂�����ꤍ`�s�̓��킢�͂Ȃ��Ȃ褐l�����������Ă��܂������ɉ����17���I�̏��X�͊��͑��������̓���A�W�A�ɝ�鯂����炽��������ɒn��Ől���������ĂыN�����

�@�Ⴆ�Τ1511�N�̃|���g�K���ɂ���̂ɂ���āA�����J�̐l����4����1�Ɍ�����������ꂪ���ɖ߂�̂�20���I�ɂȂ��Ă���ł�������}�J�b�T����1666-69�N�A�o���e����1682�N�ɁA�I�����_�ɐ�̂���邪������`�s�͌o�ϓI�E�����I�ȑ��ݗ��R�������A�l����4����1�ɖ����Ȃ��܂łɌ�������B�������Ĥ����A�W�A�̌��Ւ��S�n�͓��ɓ��ו��ɂ�����1700�N�܂łɂ͏��ł��Ă��܂��A����A�W�A�͐��E�ł����Ƃ��s�s������Ă��Ȃ��n��ƂȂ�B

�@����������ɑ����Ĥ���[���b�p�l���x�z����`�s������A�W�A�Y�i�̏W�ρE���p�`�ƂȂ顂���������̑�\�ł��褏ے��ł�����o�^���B�A�ł����17���I�㔼�ɂ����Ă��|���g�K���̃����J�̐l���Ɠ���3���l�̐l�X������̏�Ǔ��ɈڏZ�����ɂƂǂ܂顂����A���`�s�͓���A�W�A�̐l�X�ɂƂ��ėL��͂Ȃ������̂ł���

�@������������A�W�A���ו��̃|���g�K����I�����_�ɂ��`�s�j��ɉ����Ĥ����A�W�A�嗤���ɂ����Ă�17���I�㔼�ɂ͊C����Ղ���̓P�ނ��i�ޡ

�@�����ɂ��Ăͤ���łɂ��̈ꕔ���݂Ă��邪��r���}�̃^�E���O�[����1635�N���̎�s����r���}�̕č�n�т̃A���@�Ɉڂ��Ă��܂������ɉ����ă��[���b�p�l���P�ނ��顃A���^���̓i���C���̓����̂��Ƃŏd�v�ȍ`�ɂȂ��Ă������1688�N�I�^�v���E�y�g���[�`���[(�݈� 1689-1703 )�����ʂ�ӒD����Ƥ���[���b�p�l�̓I�����_�l�������Ĕr�����ꤊC����Ղ͈ꋓ�ɏk�����Ă��܂�����Ւ��S�n�̒n�ʂ𑼂ɏ��邱�ƂƂȂ顃x�g�i���l�̍��Ƃͤ17���I���ɂ͒����Ƃ̌��Ղ����߂邪����[���b�p�l�͒��ߏo�����

�@����A�W�A���Ղͤ����ɂ�����Ӟ��̎��v�̐L�т������炩�Ȍ��ނƤ�����ɂ�����Ӟ��̐��Y�ߏ褂����̌��ʂƂ��Ă̌Ӟ����i�̒ቺ������Ă��̐��Y�k���ƂȂ��Č�ނ���

�@�u1650�N��1653�N�̊ԂɁA����A�W�A�̎s��ŌӞ��Ɏx����ꂽ���i�́A�����ɉ������Ă����B1670�N��A���������v���͂邩�ɒǂ��z���A�I�����_�̌Ӟ����i�͈ꎞ�I��5����4�ɗ�������[�������ͤ5����4����������]�B�����Ĥ����A�W�A�Ŏx����ꂽ���i�́A1640�N��̂�����4����1�ɂȂ����v�i���[�h�O���Ap.408�j�B���̂��ƂŁA�I�����_�⌻�n�x�z�҂͐��Y���߂̂��ߌӞ��͔|���k��������邢�͐H�Ɛ��Y�ɓ]��������������Ĥ�Ӟ��͔|�͂��̍��l�̎��オ�I���ƁA���̖��͎͂����Ă��܂��

�@�����b�J�����k���łͤ�u�I�����_���C���h��Ђ͎s�ꉿ�i�����l�Œ��q���������łȂ��A����߂ċ����I�������W�����l�ƃ����J�l���珤�i���������グ�A�ĉ���5�{�ɏ㏸���錴����������v�B���̌��ʤ�ނ�͊����앨�͔|����P�ނ���Ă���������悤�ɂȂ�i���[�h�O���Ap.406�j�

�@����A�W�A���Ղ̌�ނɂƂ��Ȃ��Ĥ�A�o���v����������Ƥ�C���h�ȕz�̗A������������B17���I�㔼�A�C���h�ȕz�̉��i�͒������㏸����I�����_���C���h��Ђ͂���𓌓�A�W�A�ɓƐ苟�����ċ������グ�Ă���������l��1679-81�N�ɂȂ��1665-69�N���i��43�߰��Ă������Ȃ褎���20�N�Ԃ͂���ɒᗎ���Ă��܂���v����ɤ�������������Ȃ��Ȃ������̂�������Ă�����Ȃ���ԂƂȂ�

�@���������A�W�A���Ղ̌�ނɂ����鋟���T�C�h�̗v���Ƃ��Ĥ���̕M���ɏグ����̂��I�����_�̕��͂ɂ��`�s�U���Ɛ�̤�����Č��Ղ̓Ɛ�ɂ�镾�Q�ł��顂��̉e���͗l�X�ɂ����ꂽ�����A�W�A�̑����̍`�s�ɂ����Ĥ�C����Ղ̖��͂�����ꤍ`�s�̓��킢�͂Ȃ��Ȃ褐l�����������Ă��܂������ɉ����17���I�̏��X�͊��͑��������̓���A�W�A�ɝ�鯂����炽��������ɒn��Ől���������ĂыN�����

�@�Ⴆ�Τ1511�N�̃|���g�K���ɂ���̂ɂ���āA�����J�̐l����4����1�Ɍ�����������ꂪ���ɖ߂�̂�20���I�ɂȂ��Ă���ł�������}�J�b�T����1666-69�N�A�o���e����1682�N�ɁA�I�����_�ɐ�̂���邪������`�s�͌o�ϓI�E�����I�ȑ��ݗ��R�������A�l����4����1�ɖ����Ȃ��܂łɌ�������B�������Ĥ����A�W�A�̌��Ւ��S�n�͓��ɓ��ו��ɂ�����1700�N�܂łɂ͏��ł��Ă��܂��A����A�W�A�͐��E�ł����Ƃ��s�s������Ă��Ȃ��n��ƂȂ�B

�@����������ɑ����Ĥ���[���b�p�l���x�z����`�s������A�W�A�Y�i�̏W�ρE���p�`�ƂȂ顂���������̑�\�ł��褏ے��ł�����o�^���B�A�ł����17���I�㔼�ɂ����Ă��|���g�K���̃����J�̐l���Ɠ���3���l�̐l�X������̏�Ǔ��ɈڏZ�����ɂƂǂ܂顂����A���`�s�͓���A�W�A�̐l�X�ɂƂ��ėL��͂Ȃ������̂ł���

�@������������A�W�A���ו��̃|���g�K����I�����_�ɂ��`�s�j��ɉ����Ĥ����A�W�A�嗤���ɂ����Ă�17���I�㔼�ɂ͊C����Ղ���̓P�ނ��i�ޡ

�@�����ɂ��Ăͤ���łɂ��̈ꕔ���݂Ă��邪��r���}�̃^�E���O�[����1635�N���̎�s����r���}�̕č�n�т̃A���@�Ɉڂ��Ă��܂������ɉ����ă��[���b�p�l���P�ނ��顃A���^���̓i���C���̓����̂��Ƃŏd�v�ȍ`�ɂȂ��Ă������1688�N�I�^�v���E�y�g���[�`���[(�݈� 1689-1703 )�����ʂ�ӒD����Ƥ���[���b�p�l�̓I�����_�l�������Ĕr�����ꤊC����Ղ͈ꋓ�ɏk�����Ă��܂�����Ւ��S�n�̒n�ʂ𑼂ɏ��邱�ƂƂȂ顃x�g�i���l�̍��Ƃͤ17���I���ɂ͒����Ƃ̌��Ղ����߂邪����[���b�p�l�͒��ߏo�����

������A�W�A�E�C�X���[�����k�����̍Ō�̒�R��

�@�u���ՑS�����̋Ȃ���p�́A1629�N�̃A�`�F�ƃ}�^�����̔s�k�ɂ���ĖK��A1650�N����͂��̒����͂�������̂ɋy�сA1680�N��͍Ō�̎��Ɏ���ꂵ�݂̎���v�ƂȂ顃I�����_���C���h��Ђ������N�����������Ƃͤ����A�W�A�ɂ����Č��Ղ݂̂ɂ���Đ����Ă���l�X�\�`�s�̃I�����E�J����i�z�[�_�����A�Ӟ��͔|�҂┃���肽���\�ɂƂ��Ĥ�₦���鋺�Ђł������B�ނ�͍Ō�̒�R�����݂�

�@�A�`�F�͓��R�̂悤�ɃI�����_���R�^���̒��S�ł������B1650�N�A�I�����_���C���h��ЂƋ��J�I�ȏ��������Ƃɓ{��������I�����_�h���ŏI�I�Ɍ��͂����顃X�}�g�����̐��C�݂̌Ӟ��n��ł̓I�����_�l��C�M���X�l�Ƃ̒��ڎ���������l�X���l���ǂ��o���꤃A���[�����̃y���N�ł̓I�����_�l�̏h�ɂ��U������A�ٗp�l29�l���E�����B

�@1654�N�A���b�J�̍ٔ������A�`�F�A�W���z�[���A�}�^�����A�o���e���A�}�J�b�T���Ȃǂ̃C�X�������k�̉������ɤ�C�X���[�����k���Q���Ă���I�����_�l�𤋤���Ŕ�����s�����Ƃ�悤�������Ȃ𑗂���Ă��顃o���e���ͤ�o�^���B�A���U���������ł���ƃ}�J�b�T���ɒʍ����1655-57�N�ɂ̓I�����_�D���`������ߏo���Ă��顃}�J�b�T���̉��̓����b�J�����̃I�����_�l��W�Q�������顃����J�l�̑D�傽���͊e�n�ɂ����ăI�����_��ǂ��o�����Ƃɓ��ӂ���

�@�}�J�b�T���ͤ�I�����_�̐�̂ɒ�R���ă}�J�b�T���푈���N���������1669�N�I�����_�E�u�M�X�A���R�Ɛ���Ĕs��顃}�J�b�T���l�ͤ���O���U���邱�ƂɂȂ邪�o���e���Ŋ��}���꤂��̃I�����_���R�^���̈ꗃ��S���1675�N�A�}�J�b�T���l�̓X���o�����܂ރW���������̎傽��`��j��

�@�o���e���ͤ�g�D���m�W�����̐킢�ւ̋����������A1680�N�ނ��E�����Ƥ�I�����_���C���h��ЂƂ̑Ό������߂��邪�A���q���{��N�[�f�^���N������I�����_�ɉ��������߂�B����ɉ����Ĥ1682�N�I�����_�̓o���e���ɏ㗤���顂������ăo���e���͐��ɃI�����_���C���h��Ђ̎�ɗ����A���[���b�p�l�͒Ǖ����꤂��̔ɉh�͏I����������

�@1685�N�A����A�W�A�̗��j��悭�m���Ă��褃W�n�[�h�i����j�̐�m�Ƃ݂���A�[�}�b�h�E�V���[�E�r���E�C�X�J���_�����r���g�����ɂ���ė��顔ނ̓p�����o����W�����s�̎x�z�҂̎x��������B�ނͤ�A�`�F��}�^�����̎x�z�ҁA���X�}�g���Ɠ�{���l�I�̊C�݂̗̎傽���A�����ăV�������ɂ܂ŁA�I�����_�l�𓇛ו�����ǂ��o���g�����x�����Ăق����Ƃ�������Ȃ𑗂顔ނͤ���₭�x�������Ĥ4000�l�̕��m��300�ǂ̑D���W�߂��Ƃ����

�@�I�����_���C���h��Ђ͂��̓�������ɋ���1686�N�r���g�����ɃI�����_�R�Ƒ����ƂȂ����o���e���̌R���𑗂荞�ނ���A�[�}�b�h�E�V���[���ł��Ȃ����������̓o���e�����܂ފe�n�ɂ����Ĥ�ނ��x�����鐨�͂���������ł���1687�N��ނ��X�}�g���̐V�����Ӟ��W�גn�̃x���N�[�����ɓ����������A�C�M���X���C���h��Ђ͉B��Ƃ���Ă���B�������1690�N��ɂȂ�Ƥ�I�����_�ւ̒�R�͐��ނ��Ă����

�@�A���{���l�C�X���[�����k�̑D���W�����N���ͤ�I�����_���C���h��Ђ��ł��M������ق�ꕺ�m�̂ЂƂ�Ť1665�N����I�����_���C���h��Ђ̃A���{���l�g�D�̒��ɂȂ��Ă�����ނ̓g�D���m�W������߂炦�Ă���B���̔ނ́A���܂����ł݂��A�[�}�b�h�E�V���[�ɔs�ꂽ���肩��ނ̃J���g�̐M�҂ƂȂ�B1689�N�ɂ́A�o�^���B�A�̃}�J�b�T���l�A�u�M�X�l�A�o���l�A�A���{���l�Ƌ��d���Ĥ�o�^���B�A�ɂ��郈�[���b�p�l�������E�Q���悤�Ƃ��Ă���Ƃ̉A�d�����o���顃W�����N���D���͒ǂ��ĎE����A���̎�͂��炵���̂ɂȂ�i�ȏ㤃��[�h�O���Ap.436-45�j�

�@�u���ՑS�����̋Ȃ���p�́A1629�N�̃A�`�F�ƃ}�^�����̔s�k�ɂ���ĖK��A1650�N����͂��̒����͂�������̂ɋy�сA1680�N��͍Ō�̎��Ɏ���ꂵ�݂̎���v�ƂȂ顃I�����_���C���h��Ђ������N�����������Ƃͤ����A�W�A�ɂ����Č��Ղ݂̂ɂ���Đ����Ă���l�X�\�`�s�̃I�����E�J����i�z�[�_�����A�Ӟ��͔|�҂┃���肽���\�ɂƂ��Ĥ�₦���鋺�Ђł������B�ނ�͍Ō�̒�R�����݂�

�@�A�`�F�͓��R�̂悤�ɃI�����_���R�^���̒��S�ł������B1650�N�A�I�����_���C���h��ЂƋ��J�I�ȏ��������Ƃɓ{��������I�����_�h���ŏI�I�Ɍ��͂����顃X�}�g�����̐��C�݂̌Ӟ��n��ł̓I�����_�l��C�M���X�l�Ƃ̒��ڎ���������l�X���l���ǂ��o���꤃A���[�����̃y���N�ł̓I�����_�l�̏h�ɂ��U������A�ٗp�l29�l���E�����B

�@1654�N�A���b�J�̍ٔ������A�`�F�A�W���z�[���A�}�^�����A�o���e���A�}�J�b�T���Ȃǂ̃C�X�������k�̉������ɤ�C�X���[�����k���Q���Ă���I�����_�l�𤋤���Ŕ�����s�����Ƃ�悤�������Ȃ𑗂���Ă��顃o���e���ͤ�o�^���B�A���U���������ł���ƃ}�J�b�T���ɒʍ����1655-57�N�ɂ̓I�����_�D���`������ߏo���Ă��顃}�J�b�T���̉��̓����b�J�����̃I�����_�l��W�Q�������顃����J�l�̑D�傽���͊e�n�ɂ����ăI�����_��ǂ��o�����Ƃɓ��ӂ���

�@�}�J�b�T���ͤ�I�����_�̐�̂ɒ�R���ă}�J�b�T���푈���N���������1669�N�I�����_�E�u�M�X�A���R�Ɛ���Ĕs��顃}�J�b�T���l�ͤ���O���U���邱�ƂɂȂ邪�o���e���Ŋ��}���꤂��̃I�����_���R�^���̈ꗃ��S���1675�N�A�}�J�b�T���l�̓X���o�����܂ރW���������̎傽��`��j��

| �@���̍�����łɊ��x���݂Ă����悤�ɁA�}�h�D�����̉��q���f���E�g�D���m�W�����̓}�^�����̃A�}���^���b�g1�����s�Ȃ����ߍ��Ȑ���ɔ������N���Ă����1676�N�A�ނɍ���������ꂽ�}�^�����R��j��A�}�^�����̉��{���t�苒���顃A�}���^���b�g1���̓I�����_���C���h��Ђɗ��邵���Ȃ��Ȃ顃g�D���m�W�����̔����Ɍĉ����Ĥ1677�N�A3000�l�̃�������m���I�����_�̃����J�̍Ԃ�苒���鎖�Ԃ��N����B �@���ʂ��p�����A�}���^���b�g2���ͤ���͂ł̓g�D���m�W������}�����Ȃ����ߤ�u�I�����_���C���h��Ђ̉��v�ƂȂ�ق��͂Ȃ������B�ނͤ1677�N���J�I�ȏ������Ѥ�W�����������̃v���A���K���n�����I�����_�Ɋ������Ă��܂���I�����_���C���h��Ђͤ�ނ���u�M�X�l�A�A���{���l�A�W�����l���g���Ē����̐킢���s���1679�N�ɂȂ��ăg�D���m�W������߂炦�顔ނͤ�A�}���^���b�g2���ɑ���͂��A�E�Q����� |

���f���E�g�D���m�W���� |

�@1685�N�A����A�W�A�̗��j��悭�m���Ă��褃W�n�[�h�i����j�̐�m�Ƃ݂���A�[�}�b�h�E�V���[�E�r���E�C�X�J���_�����r���g�����ɂ���ė��顔ނ̓p�����o����W�����s�̎x�z�҂̎x��������B�ނͤ�A�`�F��}�^�����̎x�z�ҁA���X�}�g���Ɠ�{���l�I�̊C�݂̗̎傽���A�����ăV�������ɂ܂ŁA�I�����_�l�𓇛ו�����ǂ��o���g�����x�����Ăق����Ƃ�������Ȃ𑗂顔ނͤ���₭�x�������Ĥ4000�l�̕��m��300�ǂ̑D���W�߂��Ƃ����

�@�I�����_���C���h��Ђ͂��̓�������ɋ���1686�N�r���g�����ɃI�����_�R�Ƒ����ƂȂ����o���e���̌R���𑗂荞�ނ���A�[�}�b�h�E�V���[���ł��Ȃ����������̓o���e�����܂ފe�n�ɂ����Ĥ�ނ��x�����鐨�͂���������ł���1687�N��ނ��X�}�g���̐V�����Ӟ��W�גn�̃x���N�[�����ɓ����������A�C�M���X���C���h��Ђ͉B��Ƃ���Ă���B�������1690�N��ɂȂ�Ƥ�I�����_�ւ̒�R�͐��ނ��Ă����

�@�A���{���l�C�X���[�����k�̑D���W�����N���ͤ�I�����_���C���h��Ђ��ł��M������ق�ꕺ�m�̂ЂƂ�Ť1665�N����I�����_���C���h��Ђ̃A���{���l�g�D�̒��ɂȂ��Ă�����ނ̓g�D���m�W������߂炦�Ă���B���̔ނ́A���܂����ł݂��A�[�}�b�h�E�V���[�ɔs�ꂽ���肩��ނ̃J���g�̐M�҂ƂȂ�B1689�N�ɂ́A�o�^���B�A�̃}�J�b�T���l�A�u�M�X�l�A�o���l�A�A���{���l�Ƌ��d���Ĥ�o�^���B�A�ɂ��郈�[���b�p�l�������E�Q���悤�Ƃ��Ă���Ƃ̉A�d�����o���顃W�����N���D���͒ǂ��ĎE����A���̎�͂��炵���̂ɂȂ�i�ȏ㤃��[�h�O���Ap.436-45�j�

���u���Ղ̎���v�̓���A�W�A�D���ƌ��Վ�����

�@�A���\�j�[�E���[�h���́w��q�C����̓���A�W�A�x�͔������L�̑咘�ł��邾���łȂ���ޏ��ɔ�ׁA�C�^��D���Ɋւ��鑽���̋L�q���܂܂�Ă��顂��̑�Q����1�͂𒆐S�Ƀu�b�N�������[�����̂��Web�y�[�W�y��q�C����̓���A�W�A�D���z�ł���

�@���̍\���ͤ����A�W�A�̏��^�D�E�v���t�A��^�D�E�W�����N�����A�W�A�D�̍q�C�����A�W�A�D�̏�g���̕Ґ��i�@���l�D��D���ƑD���K����A�D���̐E��Ə�g���̐���B��D���鏗����C��g���ւ̕�V��D�C����Վ����\�X�y�[�X��`���[�^�[��E�C����Վ����\�`�����K�ݎƂȂ��Ă��顎Q�Ƃ��ꂽ���

�@�A���\�j�[�E���[�h���́w��q�C����̓���A�W�A�x�͔������L�̑咘�ł��邾���łȂ���ޏ��ɔ�ׁA�C�^��D���Ɋւ��鑽���̋L�q���܂܂�Ă��顂��̑�Q����1�͂𒆐S�Ƀu�b�N�������[�����̂��Web�y�[�W�y��q�C����̓���A�W�A�D���z�ł���

�@���̍\���ͤ����A�W�A�̏��^�D�E�v���t�A��^�D�E�W�����N�����A�W�A�D�̍q�C�����A�W�A�D�̏�g���̕Ґ��i�@���l�D��D���ƑD���K����A�D���̐E��Ə�g���̐���B��D���鏗����C��g���ւ̕�V��D�C����Վ����\�X�y�[�X��`���[�^�[��E�C����Վ����\�`�����K�ݎƂȂ��Ă��顎Q�Ƃ��ꂽ���

����̂܂Ƃ߁�

�@����A�W�A�́u���Ղ̎���v�͉��ł������̂�������I������̂�������Ĥ�����n�܂����̂��

�@�A���\�j�[�E���[�h���͒����Ɂu�g���Ɗ�@�v�Ƃ���������f����܂�1450-1680�N���u���Ղ̎���v�Ƃ������R�̂Ȃ��Ť�u���̎���A����A�W�A�̏��l�A�x�z�ҁA�s�s�A�����č��Ƃ́A��������ςݏo���A�������o�R����A���Ղ̎�v�ȒS����ł������v�B�������Ղ̒��S�n���u���[���b�p�̋��_�ƂȂ��āA�������f�Ղ̑傫�Ȗ���������Ɏ����Ă䂭�܂ł́c�c����A�W�A�I�����ƁA�����I���͂ƁA�����I�n���͂̒��S�������v�Əq�ׂĂ���i���[�h�O���Ap.3-4�j�B

�@�����̕����ͤ���̎��オ����A�W�A�ɂƂ��ĉ����Ӗ���������悭�����Ă���Ƃ����顓���A�W�A�ɤ�|���g�K����I�����_���i�o�������ƂŤ�����̏�������̓���A�W�A�Y�i�̎��v�����N���꤂��̊C����Ղ��������ɂߤ�������ՂƂ������͂ȍ`�s���Ƃ��`�����ꂽ���Ƃɂ���Ĥ����A�W�A�ɂ��܂܂łɂȂ������������炳�ꂽ�����͂܂��Ɂu�g���v�ł������

�@���́u�g���v���I���������顂���ͤ�A���\�j�[�E���[�h���ɏ]���Τ����A�W�A�̌��Ւ��S�n�����[���b�p�l�Ɏx�z���꤂���ɂƂ��Ȃ��ē���A�W�A�̏��l��x�z�҂����Ղ̎�v�ȒS����Ƃ��Ă̖��������������ƂŏI��顓���A�W�A�̐l�X�ͤ���Վ��v�����N���ꂽ���ƂŤ���Y�i�������앨�Ƃ��đ��Y�������𓌐��̏���ɋ������Ă����ɂ�������炸����̌��Ղ���a�O����Ă��܂��̂ł��顂���͂܂��Ɂu��@�v�ł������

�@����A�W�A�́u���Ղ̎���v��u����A�W�A�̊C�m���Ղ̐�[�I���S�n�̂قƂ�ǂ́A16���I��17���I�̂ǂ����̎��_�ŁA�G����[���[���b�p�l��]�͂ɂ���Ĕj��邩�x�z����Ă���v�����ɐ��������v�f�́u1�߂͗D�ꂽ�Ί�A�Ƃ�킯�D��ɂ����邻��ł���B2�߂͏�ǁA����ɂ���Ĕނ�͎�����A��U�s���ƂȂ����B�����Ĥ3�߂̓A�W�A�l�̋��͎҂ł���v�Ƃ����i���[�h�O���Ap.367�j�B

�@���̂Ȃ��ɂ����Ĥ�u�I�����_���C���h��Ђ̗e�͂Ȃ��u��������A�W�A�̓s�s�ƊC�̓`����������Ƃ̌��_�́A���܂�Ɉ��Ղł���v�Ƃ���u�I�����_���C���h��Ђ����������̂قƂ�ǂ́A�A�W�A�l�̋��͎҂����Ȃ���Εs�\�������B�傫�ȕω����K���ۂ́A���[���b�p�l�̊ւ�荇���́A�����Ă���A�W�A�R�̊Ԃ̋ύt���Ђ�����Ԃ��قǂ̂��̂ł͂Ȃ������B����A�W�A���Ղ́A�[��������ނɉʂ��������[���b�p�l�̖����́A�ԐړI�Ȃ��̂ł����Ȃ������v�Ƥ����A�W�A�̐l�X�̎��Ǝ�������������i���[�h�O���Ap.382�j�

�@������������ɂ͓���A�W�A�ɂ�����u������x�z�͂���ɓ�����i�Ƃ��āA���Ƃ̕����≤�������ɉ������\�܂��͕K�v�Ƃ�������U������Ƃ�������̐���͂��܂��܂̃��[���b�p�W�������ߑ�[����ɁA����]�ɂ�����܂ŋ@�������A�̗p���Ă��������̂ł���B�����Ĥ���̎�̐���̐����ͤ��̂ȓ���A�W�A�����ɂ����鉤���̂���߂Ď��I�Ȑ��i�A�����Ă܂��命���̓����҂̐����I����̂��܂��Ƃɂ���ĉ\�ƂȂ����v�Ƃ����i�n���\���O���Ap.86�j�B

�@���������Ĥ����A�W�A�̐l�X�����Ǝ����Ɋׂ����̂ͤ����A�W�A�̐l�X������D��ŏ������Ƃ͂����Ȃ���A���\�j�[�E���[�h���̋ƐтɊ�Â��Ďw�E���Ă����悤�ɁA�����I��@�̓I�����_������A�W�A�̐l�X�̓����╴���ɏ悶�Ĥ�`�s�x�z��B�����悤�Ƃ������ʂƂ��Đ��������̂ł��顂܂���o�ϓI��@�̓I�����_�̌��Վ��v�̊g��ɤ����A�W�A�������悤�Ƃ������ƂŐ��Y�ߏ�Ɖ��i��������������܂��I�����_�̎��v�Ɛ�Ƃ���ɑR�����`�s�x�z�҂̋����Ɛ肪�N���褂����̌��ʂƂ��ē`���I�ȓ��O�̌��Րl���r�����ꤍ`�s�̐��ނ�Y�̌�ނ܂ł������Ă��܂��Ƃ������ʂƂ��Đ��������̂ł���

�@����A�W�A�́u���Ղ̎���v�̌�ɂ������̂ɂ��Ĥ�A���\�j�[�E���[�h���͌��Ȃ�������c�����́u�J���̎���v�ƂȂ����Ƃ��顂��̊J���ͤ��������̕Ĥ���������̌Ӟ���F�P�p����A���A�A���`���j�[����[���b�p�����̃R�[�q�[�⍻���A���A�^�o�R�Ƃ������A�o���i�Y���邱�Ƃł���������̏ꍇ��I�����_���C���h��Ђ́u�Z���ɓy�n���J�������āA�R�[�q�[���͔|�������B�������ĉ�Ђ͌��ՋƎ҂ł���Ɠ����ɤ�y�n�Ɛl�����x�z�Ǘ�����w���Ɓx�v�ƂȂ����i���c�O���p.379�j��܂�������l���l�ͤ������u���n�̌��͎҂���y�n�̎g�p��������āA�J���҂��W�߂Đ��Y����悤�ɂȂ����v�̂ł���i���c�O���p.384�j�B

�@����A�W�A�ͤ18���I�ɂȂ��Ė{�i�I�Ɂu�J���̎���v�ƂȂ邪����̖G���17���I�㔼�̃I�����_���C���h��Ђɂ�郂���b�J�����̒��q�̐��Y�����Ƃ��̂��߂̔��̂⤍ŏ��̗̓y�ƂȂ����W�������v���A���K���n���ɂ�����1694�N������̖Ȏ��A�ؘX�A�Ӟ��A���Ȃǂ̋`�����o���x�ɂ݂邱�Ƃ��ł��顂����18-19���I�����͔|���x�ɔ��W����

�@����A�W�A�́u���Ղ̎���v�͉��ł������̂�������I������̂�������Ĥ�����n�܂����̂��

�@�A���\�j�[�E���[�h���͒����Ɂu�g���Ɗ�@�v�Ƃ���������f����܂�1450-1680�N���u���Ղ̎���v�Ƃ������R�̂Ȃ��Ť�u���̎���A����A�W�A�̏��l�A�x�z�ҁA�s�s�A�����č��Ƃ́A��������ςݏo���A�������o�R����A���Ղ̎�v�ȒS����ł������v�B�������Ղ̒��S�n���u���[���b�p�̋��_�ƂȂ��āA�������f�Ղ̑傫�Ȗ���������Ɏ����Ă䂭�܂ł́c�c����A�W�A�I�����ƁA�����I���͂ƁA�����I�n���͂̒��S�������v�Əq�ׂĂ���i���[�h�O���Ap.3-4�j�B

�@�����̕����ͤ���̎��オ����A�W�A�ɂƂ��ĉ����Ӗ���������悭�����Ă���Ƃ����顓���A�W�A�ɤ�|���g�K����I�����_���i�o�������ƂŤ�����̏�������̓���A�W�A�Y�i�̎��v�����N���꤂��̊C����Ղ��������ɂߤ�������ՂƂ������͂ȍ`�s���Ƃ��`�����ꂽ���Ƃɂ���Ĥ����A�W�A�ɂ��܂܂łɂȂ������������炳�ꂽ�����͂܂��Ɂu�g���v�ł������

�@���́u�g���v���I���������顂���ͤ�A���\�j�[�E���[�h���ɏ]���Τ����A�W�A�̌��Ւ��S�n�����[���b�p�l�Ɏx�z���꤂���ɂƂ��Ȃ��ē���A�W�A�̏��l��x�z�҂����Ղ̎�v�ȒS����Ƃ��Ă̖��������������ƂŏI��顓���A�W�A�̐l�X�ͤ���Վ��v�����N���ꂽ���ƂŤ���Y�i�������앨�Ƃ��đ��Y�������𓌐��̏���ɋ������Ă����ɂ�������炸����̌��Ղ���a�O����Ă��܂��̂ł��顂���͂܂��Ɂu��@�v�ł������

�@����A�W�A�́u���Ղ̎���v��u����A�W�A�̊C�m���Ղ̐�[�I���S�n�̂قƂ�ǂ́A16���I��17���I�̂ǂ����̎��_�ŁA�G����[���[���b�p�l��]�͂ɂ���Ĕj��邩�x�z����Ă���v�����ɐ��������v�f�́u1�߂͗D�ꂽ�Ί�A�Ƃ�킯�D��ɂ����邻��ł���B2�߂͏�ǁA����ɂ���Ĕނ�͎�����A��U�s���ƂȂ����B�����Ĥ3�߂̓A�W�A�l�̋��͎҂ł���v�Ƃ����i���[�h�O���Ap.367�j�B

�@���̂Ȃ��ɂ����Ĥ�u�I�����_���C���h��Ђ̗e�͂Ȃ��u��������A�W�A�̓s�s�ƊC�̓`����������Ƃ̌��_�́A���܂�Ɉ��Ղł���v�Ƃ���u�I�����_���C���h��Ђ����������̂قƂ�ǂ́A�A�W�A�l�̋��͎҂����Ȃ���Εs�\�������B�傫�ȕω����K���ۂ́A���[���b�p�l�̊ւ�荇���́A�����Ă���A�W�A�R�̊Ԃ̋ύt���Ђ�����Ԃ��قǂ̂��̂ł͂Ȃ������B����A�W�A���Ղ́A�[��������ނɉʂ��������[���b�p�l�̖����́A�ԐړI�Ȃ��̂ł����Ȃ������v�Ƥ����A�W�A�̐l�X�̎��Ǝ�������������i���[�h�O���Ap.382�j�

�@������������ɂ͓���A�W�A�ɂ�����u������x�z�͂���ɓ�����i�Ƃ��āA���Ƃ̕����≤�������ɉ������\�܂��͕K�v�Ƃ�������U������Ƃ�������̐���͂��܂��܂̃��[���b�p�W�������ߑ�[����ɁA����]�ɂ�����܂ŋ@�������A�̗p���Ă��������̂ł���B�����Ĥ���̎�̐���̐����ͤ��̂ȓ���A�W�A�����ɂ����鉤���̂���߂Ď��I�Ȑ��i�A�����Ă܂��命���̓����҂̐����I����̂��܂��Ƃɂ���ĉ\�ƂȂ����v�Ƃ����i�n���\���O���Ap.86�j�B